web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Automobilmuseum Aspang

Aspang Markt, Mai 2023

Auf 2.500 m² sind 120 Automobile der Jahre 1888 bis 1972 ausgestellt. Namen wie BMW-Isetta, Messerschmitt oder Felber-Möwe sind hier ebenso vertreten wie Lloyd, Goggomobil oder Elektromobil. Auf einer improvisierten Rennbahn finden sich Sportwagen verschiedener Epochen bis zu den Formel-Rennwagen der Jetztzeit.

Das Automobilmuseum Aspang-Markt lädt Besucherinnen und Besucher zu

einer spannenden Reise durch die Geschichte der Mobilität ein. In einer

einzigartigen Sammlung sind liebevoll restaurierte Oldtimer, Motorräder

und historische Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen zu bestaunen – vom

eleganten Vorkriegsmodell bis hin zu Klassikern der 50er- und

60er-Jahre.

Neben glänzenden Karosserien und detailgetreuen Raritäten erfahren

Gäste auch viel über die technische Entwicklung, den Zeitgeist und die

Faszination Auto. Die Ausstellung macht den Besuch nicht nur für

Liebhaber historischer Fahrzeuge interessant, sondern auch für

Familien, die in die Welt vergangener Jahrzehnte eintauchen möchten.

Ein besonderes Highlight ist die persönliche Atmosphäre: Die Sammlung

wurde mit Leidenschaft und Liebe zum Detail aufgebaut und vermittelt

das Gefühl, durch eine lebendige Schatzkammer der Automobilgeschichte

zu schlendern.

Renault AG 9, Doktorwagen, Frankreich, Baujahr 1910

Hubraum: 1200 ccm, Leistung: 13 PS, 2 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 55 km/h

Mobile Medizin als Wegbereiter: Louis, Fernand und Marcel Renault: das

Brüder-Trio gründete zu Weihnachten des Jahres 1898 im französischen

Boulogne-Billancourt mit der Société Renault Frères jenes Unternehmen,

das heute zu den größten Automobilherstellern der Welt zählt. Patente

wie die einzuschraubende Zündkerze, der Turbolader, der

Sicherheitsgurt, der erste V8-Motor für ein Flugzeug oder die

Trommelbremse finden sich in der beeindruckenden Renault-Geschichte.

1900 beschäftigte Renault 100 Mitarbeiter, heute sind es rund um den

Erdball 130.000. Der Durchbruch vom Familienunternehmen zum großen

Industriekonzern gelang 1906, als ein Pariser Taxi-Unternehmen 1.500

Autos bei Renault bestellte. Landärzte bevorzugten dieses 2-türige

Modell (daher der Name), im kleinen Kofferraum hatten sie ihre

medizinischen Instrumente.

RENAULT AG NR9 DOKTORWAGEN (F), 1910, 1200 cm³, 13 PS

VERMOREL TORPEDO - "DOKTORWAGEN" (F), 1911, 2065 cm³, 18 PS

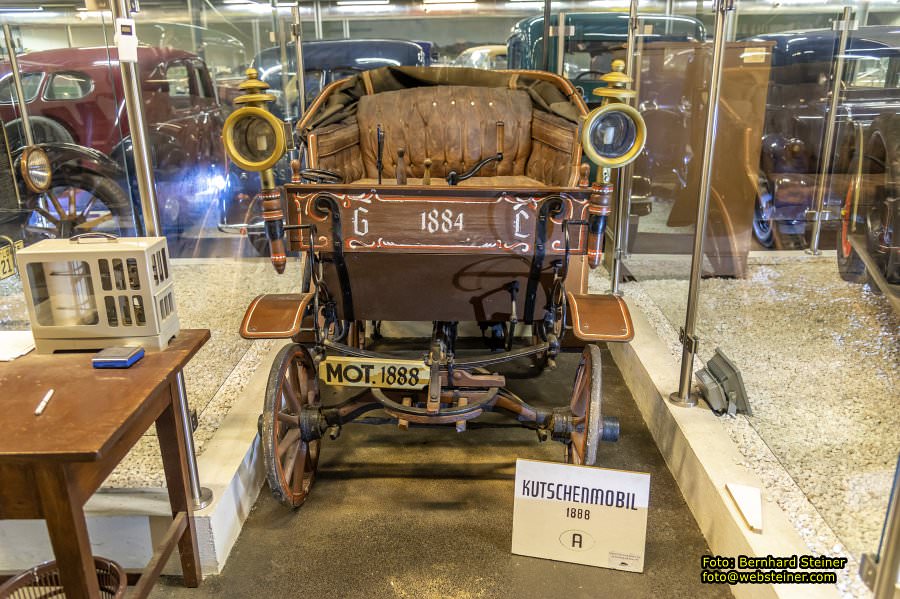

Kutschenmobil, Österreich, Baujahr 1888

Hubraum: 300 ccm, Leistung: 6,6 PS, 1 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h

Von der Kutsche zum ersten vierrädrigen Automobil: Gottlieb Daimler und

Wilhelm Maybach entwickelten 1883 den ersten Viertaktmotor, den sie im

Jahr 1888 in eine dafür umgebaute Kutsche einbauten. Das erste

vierrädrige Automobil war geboren.

KUTSCHENMOBIL (A), 1888

FORD T SCHNEEMOBIL (US), 1923, 2900 cm³, 25 PS

Ford T „Tin Lizzie“, USA, Baujahr 1922

Hubraum: 2900 ccm, Leistung: 25 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 55 km/h

Die „Blechliese“ und ihre 15 Millionen Verehrer: Nur wenige Menschen

konnten sich Anfang des vorletzten Jahrhunderts das Autofahren leisten.

Bis 1910 liefen Automobile nur als Einzelstücke vom Band. Das war teuer

und dauerte lange. Da hatte der Amerikaner Henry Ford eine

bahnbrechende Idee. Er teilte den Autobau in viele kleine Schritte,

ließ Einzelteile schon fertig anliefern, die dann am Fließband nur mehr

richtig miteinander verschraubt werden mussten. Arbeit und Autos wurden

billiger.

Das Ford-Modell T wurde zum Verkaufserfolg. Kostete die „Tin Lizzy“

(„Blechliese“) 1908 noch stolze 825 Dollar, rutschte der Preis durch

die günstige Fabriks-Produktion bis 1926 auf nur 260 Dollar. Immer mehr

Menschen erfüllten sich den Traum vom eigenen Auto. Am 26. Mai 1927

rollte der letzte Ford T vom Band. Mit 15 Millionen Stück war er das

meistverkaufte Automobil, bis der VW Käfer diese Erfolgsgeschichte

überholte.

FORD T "TIN LIZZIE" (US), 1922, 2900 cm³, 25 PS

Citroën A C4, Frankreich, Baujahr 1924

Hubraum: 1628 ccm, Leistung: 30 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Kampfansage an die Amerikaner: Die modernen Fertigungsmethoden der

Amerikaner zwangen André Citroën einen Wagen zu konstruieren, der nicht

nur in Frankreich, sondern auch in Asien und Südamerika für Furore

sorgte.

CITROEN C4 HOTELWAGEN (US), 1927, 1628 cm³, 30 PS

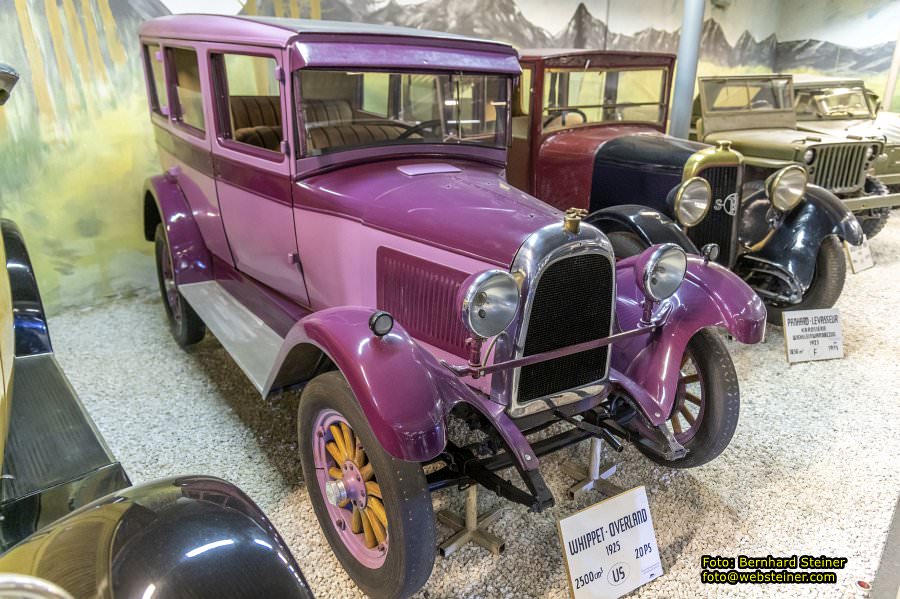

WHIPPET-OVERLAND (US), 1925, 2500 cm³, 20 PS

PANHARD-LEVASSEUR, KAROSSERIE WICHSLEINWANDBEZUG (F), 1923, 1850 cm³, 19 PS

Dieser "WARTBURG" wurde in der ehemaligen DDR erzeugt und von Herrn

Hans-Jürgen Kühl aus Bad Frankenhausen in Thüringen dem Automobilmuseum

Aspang geschenkt Mit der Strecke Bad Frankenhausen Aspang legte dieses

Fahrzeug seine letzte Wegstrecke zurück. - Herrn Hans Jürgen Kühl recht

herzlichen Dank!

Wartburg/Eisenacher W311 de Luxe, DDR, Baujahr 1957

Hubraum: 900 ccm, Leistung: 37 PS, 3 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h

Die Wartburg aus Eisenach als Taufpate: Mit formschöner Karosserie,

zweckmäßiger Konzeption und Variantenvielfalt erreichte der Wartburg so

viel internationale Anerkennung wie kein anderer DDR-Pkw. Er war auch

ein echter Devisenbringer.

SKODA POPULAR (CS), 1935, 1100 cm³, 25 PS

Citroën TA 11 BL, Frankreich, Baujahr 1946

Hubraum: 1350 ccm, Leistung: 40 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Vorderradantrieb wird salonfähig: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in

den Citroën-Werken intensiv an der Konstruktion des Traction Avant

(Vorderradantrieb) gearbeitet. Etwas später ging diese revolutionäre

Idee mit dem Citroën TA 11 in Serie.

CITROËN BL11 (F), 1946, 1350 cm³, 40 PS

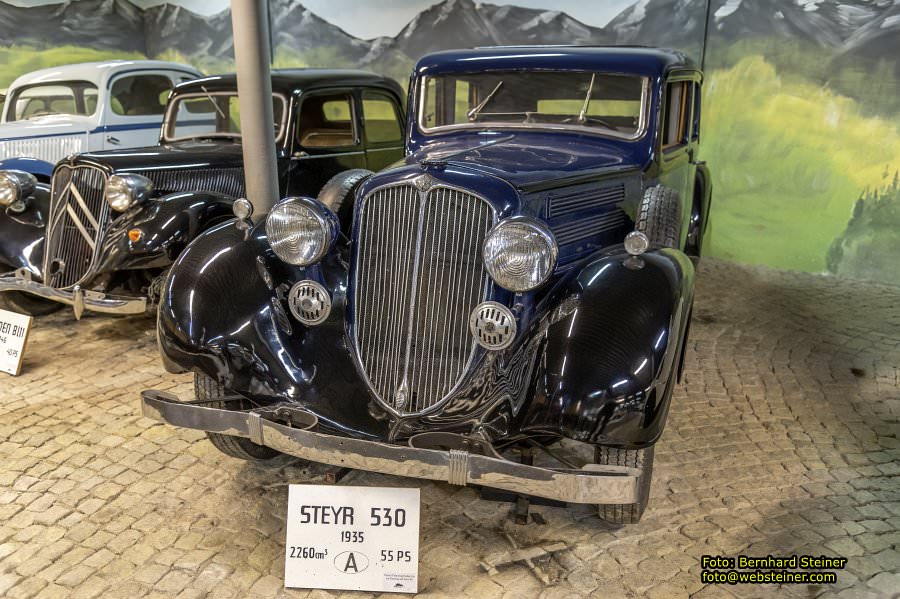

STEYR 530 (A), 1935, 2260 cm³, 55 PS

Praga Lady, Tschechoslowakei, Baujahr 1937

Hubraum: 1660 ccm, Leistung: 30 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h

Dreißig wohlhabende Prager gründeten im Jahr 1871 die „Prvni

ceskomoravska tovarna na stroje v Praze“, die „Erste

Tschechisch-Mährische Maschinen Fabrik“. Damit sollte ein politisches

Signal gesetzt werden. Denn die Tschechen wollten sich von Österreich

abgrenzen. Dazu brauchte man eine eigene, funktionierende Wirtschaft.

Zwischen 1907 und 1909 wurden Dampfkessel, Straßenwalzen und Kräne erzeugt sowie die ersten Automobile

unter dem Markennamen Praga. 1913 kam der Praga Alfa auf den Markt. Mit

1130 ccm Hubraum und 15 PS kam er zwar nur auf eine

Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Aber mit einem

3-Gang-Getriebe und Hinterradbremsen versehen, war er viele Jahre

hindurch ein Erfolgsmodell des Hauses. Zuverlässigkeit war den

Praga-Kunden wichtiger als Geschwindigkeit. Als 1924 der Praga Piccolo

vom Band lief, war dem noblen Alfa ein „Volkswagen“ gegenübergestellt.

Mit 10 PS und einem 707-ccm-Vierzylinder-Motor ausgestattet,

beschleunigte dieser auf 60 km/h und war nicht nur für die Oberschicht

erschwinglich.

In den 1920er und 1930er Jahren wurden zwei- und dreiachsige Pkw und

Lkw für die tschechoslowakischen Streitkräfte gefertigt. Flugzeuge,

Panzer und Motorräder komplettierten das militärische Praga-Sortiment.

Während des Zweiten Weltkriegs übernahm die Wehrmacht viele dieser

Fahrzeuge. Geblendet war das Militär unter anderem auch von der Anmut

der 1936 entwickelten Praga Lady. Motorisiert war die hübsche „Dame“

mit einem 1,6-Liter-Motor.

PRAGA-LADY (CS), 1938, 1660 cm³, 30 PS

Hansa 1100, Deutschland, Baujahr 1938

Hubraum: 1088 ccm, Leistung: 28 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Das Auto aus norddeutscher Waggonfabrik: Borgward verwendete für Pkw

die Bezeichnung Hansa. Der Wagen wurde ab 1934 in den Hallen einer

Waggonfabrik gebaut. Der Preis war sehr niedrig, daher wurden viele

Autos verkauft.

OPEL 4/20 (D), 1927, 1010 cm³, 20 PS

HANSA 1100 (D), 1938, 1088 cm³, 28 PS

AUSTRO-TATRA 57B (A), 1940, 1256 cm³, 25 PS

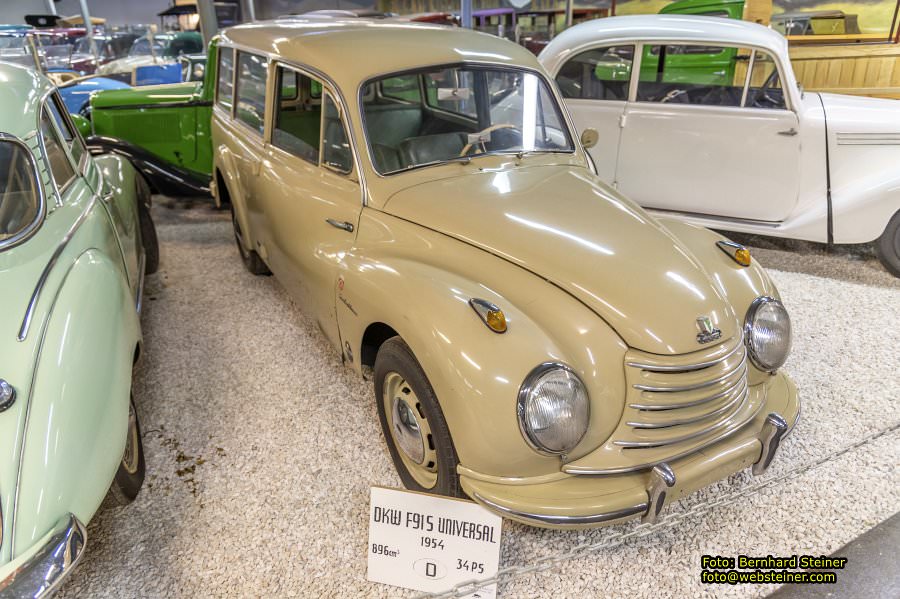

DKW F91 S Universal, Deutschland, Baujahr 1955

Hubraum: 896 ccm, Leistung: 34 PS, 3 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h

Ein Erfolgsmodell mit Verspätung: Mehr als 15.000 Kombis wurden in zwei

Jahren gebaut. Der Zweite Weltkrieg verhinderte 1940 eine

Weiterentwicklung. Das Folgemodell wurde erst 13 Jahre später in

Frankfurt erfolgreich präsentiert.

DKW F91 S UNIVERSAL (D), 1954, 896 cm³, 34 PS

BENTLEY MKVI (GB), 1951, 4566 cm³, 156 PS

ADLER TRUMPF JUNIOR (D), 1935, 995 cm², 28 PS

BMW 326 (D), 1938, 1971 cm³, 50 PS

HANOMAG KURIER (D), 1935, 1098 cm³, 23 PS

Der Charme der Oldtimer, die technologischen Entwicklungen, die

gesellschaftlichen Veränderungen: Das Automobilmuseum Aspang Markt ist

mit 120 Automobilen zahlenmäßig gesehen die zweitgrößte öffentlich

zugängliche Sammlung von Oldtimern in Österreich, qualitativ

möglicherweise die interessanteste!

Austin Healey 100/4, England, Baujahr 1954

Hubraum: 2260 ccm, Leistung: 135 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Leistbarer Roadster auch für Normalverbraucher: Der erfolgreiche

Rennfahrer Donald Mitchell Healey konstruierte und die British Motor

Corporation (BMC) produzierte. Der 2-türige Sportwagen wurde gut

verkauft – auch dank des günstigen Preises.

AUSTIN HEALEY 100/4 ROADSTER (GB), 1954, 2260 cm³, 135 PS

OPEL GT-A-I (D), 1970, 1990 m³, 90 PS

MG A 1600 MK II, England, Baujahr 1962

Hubraum: 1588 ccm, Leistung: 80 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h

Sportwagen auch für den Normalverbraucher: Tradition und Eleganz

zeichnen den 2-türigen Roadster aus. Im Rennsport gehen die Erfolge bis

in die 50er Jahre zurück. Eine länger übersetzte Hinterachse

ermöglichte höhere Geschwindigkeiten. Über 100.000 MG A in

verschiedenen Versionen liefen vom Band.

MG B (GB), 1962, 1798 cm³, 94 PS

MG A 1600 MK2 (GB), 1962, 1588 cm³, 80 PS

SOVAM-RENAULT (F), 1967, 1108 cm³, 62 PS

AERO 30 ROADSTER (CS), 1936, 998 cm³, 24 PS

VW-BUGGY (D/CAN), 1960, 1493 cm³, 45 PS

TATRA 600 TATRAPLAN - SPORT (CS), 1950, 1952 cm³, 52 PS

FORMEL FORD (GB), 1977, 1598 cm³

MARCH II BMW FORMEL 2 (GB/D), 1976

Formel Super V, Deutschland, Baujahr 1972

Hubraum: 1285 ccm, Leistung: 180 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Die Einstiegsdroge für spätere Weltmeister. Es war ein relativ simples,

aus den USA stammendes Prinzip: der Einsatz von millionenfach

hergestellten Fahrzeugkomponenten sollte es möglich machen, Motorsport

billiger zu gestalten und vor allem jungen Talenten Chancen zu geben.

Die späteren Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg, Emerson Fittipaldi,

Nelson Piquet, Niki Lauda und Jochen Rindt stehen für den Erfolg dieses

Konzepts. Es war Mitte der 60er-Jahre, als die Saat mit der Rennserie

Formel V aufging. Nicht nur international, auch hierzulande gab es

viele Talentierte, die es verstanden, Erfolge „einzufahren“. Neben

Lauda und Rindt zeigten auch andere Rennfahrer auf: Harald Ertl, Helmut

Koinigg, Dieter Quester, Dr. Helmut Marko, Peter Peter, Gerold Pankl,

Günther Huber, Erich Breinsberg, Werner Riedl, Michael Walleczek – sie

alle waren bei Renn-Einsätzen mit dem Austro Kaimann Formel Super V

erfolgreich.

Kurt Bergmann, der Chef des Wiener Kaimann-Rennstalls, verpflichtete

ein professionelles Team von Technikern der TU Wien, dem die

Entwicklung eines extrem verwindungsfesten Rohrrahmens gelang. So

erreichte das Fahrzeug Werte, die denen eines Formel-2-Wagens

nahekamen. Ob die Piloten nun Lauda, Marko, Breinsberg, Huber, Ertl,

Koinigg oder Rosberg hießen – in der Blütezeit der großen Formel-V- und

Super-V-Bewegung der 60er- und 70er-Jahre hatten Bergmanns Boliden die

Nase vorn. Erst die Konstruktionen der großen englischen Chassis-Bauer

wie Lola, March und Ralt bremsten diese Erfolgsserie ein. Insgesamt

liefen zirka 200 Kaimann-Rennwagen vom Band.

FORMEL SUPER V (D), 1972, 1185 cm³, 40 PS

Amilcar CCS, Frankreich, Baujahr 1923

Hubraum: 1100 ccm, Leistung: 23 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Die bekanntesten Flitzer von Saint-Denis: Wer in den 1920er-Jahren den

Namen Amilcar vernahm, hatte unweigerlich die Dynamik im Kopf. Alles,

was die Produktionsstätte des 1921 in St. Denis gegründeten

Autoherstellers verließ, zählte zu den bekanntesten Sportwagen

Frankreichs. Klein, aber fein war sie, die Firma der beiden Gründer

Emile Akar und Joseph Lamy, aus deren Namen sich auch die Bezeichnung

Amilcar ableitet. Schon das erste Modell von Amilcar, entwickelt für

die Rennstrecke, wurde ein kommerzieller Erfolg. Stete Siege im

Rennsport erhöhten den Bekanntheitsgrad. Amilcar setzte seinen

Schwerpunkt bei der Konstruktion auf kleine, leichte Modelle, die trotz

geringen Hubraums sehr schnell waren. Auch nach der Entwicklung von

Sechs- und Achtzylinder-Motoren blieb Amilcar seiner Philosophie der

hubraumkleinen Triebwerke treu. Der Sechszylinder mit zwei

obenliegenden Nockenwellen und einem Hubraum von 1024 ccm schaffte

immerhin 62 PS und verhalf seinem bekanntesten Modell, dem C6, zu

beachtlichen 210 Stundenkilometern. Amilcars kamen auch beim

24-Stunden-Rennen in Le Mans zum Einsatz. Die beste Platzierung für

einen Werkswagen war 1924 ein 14. Gesamtrang. Leider steht auch der

erste tödliche Rennunfall mit Amilcar in Verbindung. 1925 verunglückte

Maurice Mestevier in Le Mans in einem CGSS-Modell.

Joseph Lamy und Emile Akar verließen ihre Firma 1927, kurz bevor

Amilcar in die französische Firma Hotchkiss eingegliedert wurde.

Hotchkiss hatte kein Interesse am Rennsport mehr. Bis 1939 produzierte

Amilcar in der Hotchkiss-Fabrik in Boulogne-sur-Seine nur noch

Straßenmodelle.

AMILCAR CCS (F), 1923, 1100 cm³, 23 PS

JAWA-AERO MINOR-SPORT (CS), 1946, 1000 cm³, 40 PS

CHEVROLET CORVETTE-STING RAY (US), 1964, 5388 cm³, 212 PS

BMW 305 SONDERANFERTIGUNG (D), 1972, 2980 cm³, 180 PS

MERCEDES 250SE SONDERANFERTIGUNG (D), 1965, 2496 cm³, 220 PS

MATRA-SIMCA BAGHEERA (F), 1974, 1294 cm³, 84 PS

LOTUS EUROPA (GB), 1968, 1470 cm³, 78 PS

PORSCHE 911E (D), 1971, 2195 cm³, 155 PS

NSU RO 80 WANKELMOTOR (D), 1967, 120 PS

JAGUAR E-TYPE 4.2 LTR.- "2+2" (GB), 1967, 4235 cm³, 265 PS

JAGUAR XJ6 4.2 LTR. (GB), 1972, 4235 cm³, 186 PS

JAGUAR MK2 (GB), 1961, 3442 cm³, 210 PS

Volkswagen Karmann Ghia, Deutschland, Baujahr 1966

Hubraum: 1285 ccm, Leistung: 40 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Coupé als Zweitwagen für sportliche Damen: Der Wagen wurde als

VW-Lohnauftrag bei Karmann in Osnabrück in 20 Jahren 360.000 Mal

gebaut. Man feierte nicht nur in Europa Erfolge, sondern auch in

Amerika. Die Verkaufszahlen waren gewaltig.

VOLKSWAGEN TYPE 143 KARMANN GHIA (D), 1965, 1285 cm³, 40 PS

BMW 502 L, Deutschland, Baujahr 1954

Hubraum: 3146 ccm, Leistung: 105 PS, 8 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

„Barockengel“ auf vier Rädern: Die schwungvolle Linienführung der

Karosserie führte nicht nur zum Spitznamen, sondern senkte auch bei

hohen Geschwindigkeiten den Verbrauch. Der Wagen wurde als

Streifenwagen in der TV-Serie „Funkstreife Isar 12“ bekannt. Heute hat

das Fahrzeug einen sehr hohen Marktwert.

BMW 502 3.2 L- BAROCKENGEL (D), 1954, 3146 cm³, 120 PS

MERCEDES-BENZ 190 SL (D), 1962, 1897 cm³, 105 PS

PORSCHE 356 (D) 1964, 1582 cm³, 75 PS

MERCEDES-BENZ 230 SL (D), 1970, 2306 cm³, 150 PS

AUTO UNION AV 1000 S (D), 1959, 980 cm³, 50 PS

Skoda popular sport, Tschechoslowakei, Baujahr 1936

Hubraum: 1498 ccm, Leistung: 35 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: ca. 95 km/h

Der „Sportler“ aus der Serie: Nachdem der Skoda Popular zum absoluten

Verkaufsschlager avanciert war, lag es nahe, dass man diesem Modell

auch eine sportliche Note gab und den Skoda Popular Sport kreierte.

Damit war es möglich, weitere Interessenten für den Wagen zu gewinnen.

Der Sportwagen mit seinem Hinterradantrieb wurde von einem

wassergekühlten Reihenvierzylinder-Viertakt-Benzinmotor angetrieben.

Die Türen waren vorne angeschlagen, außerdem besaß der Wagen im Heck

oberhalb des Reserverades einen Notsitz. Der vorne und hinten gegabelte

Skelettrahmen des Wagens bestand aus geschweißten Stahl-U-Profilen und

besaß ein Zentralrohr.

SKODA POPULAR SPORT (CS), 1936, 1100 cm³, 25 PS

TATRA 54 (CS), 1933, 1465 cm³, 22 PS

ADLER AUTOBAHN (D), 1938, 2498 cm³, 55 PS

CITROËN D-SUPER 5 (F), 1972, 2175 cm³, 104 PS

SKODA 430 (CS), 1930, 1530 cm³, 32 PS

TATRA 600 TATRAPLAN (CS), 1950, 1952 cm³, 52 PS

PRAGA-PICCOLO (CS), 1933, 1447 cm³, 28 PS

Besonders stolz war der Privatsammler DI Kurt Dirnbacher auf die

gepanzerte, 3,5 Tonnen schwere Limousine „Gräf &Stift SP8“, Baujahr

1936. Es soll das Regierungsfahrzeug von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg

gewesen sein.

Gräf & Stift SP8, Österreich, Baujahr 1936

Hubraum: 5923 ccm, Leistung: 70 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Es fällt schwer, bei Gräf & Stift nicht an Politik zu denken.

Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau fielen 1914 in

Sarajewo, in einem Gräf & Stift Doppelphaeton sitzend, einem

Schuss-Attentat zum Opfer, das Auslöser des Ersten Weltkrieges war. In

der Ära von Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg (1934 - 1938) waren die

6-sitzigen, gepanzerten, dreieinhalb Tonnen schweren Gräf &

Stift-Limousinen die Dienstfahrzeuge der Bundesregierung. Auch

Österreichs letzter Kaiser Karl besaß einen 45 PS starken Gräf &

Stift. Abseits der Geschichte steht hinter Gräf & Stift freilich

ein Topunternehmen, das noch heute als einer der größten Arbeitgeber in

Wien-Liesing gilt.

Am 1. November 1901 gründeten die Brüder Heinrich, Franz und Carl Gräf

in Allianz mit dem Investor Wilhelm Stift die Automobilfabrik Gräf

& Stift. Das Trio der Brüder Gräf besaß bereits seit 1893 eine

Fahrzeugbaufirma in Wien, die ab 1900 die Voiturette produzierte –

damals eine technische Revolution! Das Auto verfügte über den ersten

funktionierenden Vorderradantrieb der Welt. Für Getriebe und

Differentialgehäuse wurde bereits Aluminium verwendet. Das ist heute

eine Selbstverständlichkeit, war damals aber ein Quantensprung.

Ab 1905 – die Partnerschaft Gräf/Stift war schon wieder zu Ende – baute

das Unternehmen vor allem große Limousinen und kleine Busse. Im Mai

1931 wurde mit Gräf & Stift-Omnibussen die Fernlinie Wien -

Budapest eröffnet. Als um 1970 die Verluste stiegen, erwarb die

Österreichische Automobil Fabriks-AG (ÖAF) 99 % der Gräf-Aktien. Noch

im selben Jahr wurde das Unternehmen von der süddeutschen MAN-AG

übernommen. Seit 1978 darf das Österreichische Bundeswappen im

Geschäftsverkehr verwendet werden.

GRÄF & STIFT SP8 (A), 1936, 5923 cm³, 125 PS

CITROËN 11 (F), 1938, 1907 cm³, 42 PS

STEYR 1500A (A), 1942, 3517cm³, 85 PS, Frw. Feuerwehr Marktgemeinde Pfaffstätten

Chevrolet Caprice - NYPD, Police Department City of New York

FSO Polonez - Milicja Obywatelska (kurz MO, deutsch Bürgermiliz)

DELAUNAY-BELLEVILLE JAGDWAGEN (F), 1908, 2300 cm³, 18 PS

STEYR OPEL (D/A), AUFLAGE 498 STÜCK, 1932, 1186 cm³, 23 PS

Steyr 45 taxi, Österreich, Baujahr 1931

Hubraum: 2077 ccm, Leistung: 40 PS, 6 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Einziges Taxi mit Ferdinand Porsches Handschrift: Der österreichische

Konstrukteur verwendete eine sehr konservative Linie, die auch in

späteren Modellen weitergeführt wurde. Der Wagen wurde im Jahre 1930

auf dem Pariser Automobilsalon als Steyr 30 vorgestellt. Zu diesem

Zeitpunkt hatte Ferdinand Porsche die Steyr-Werke aber bereits wieder

verlassen. Die Taxiversion wurde ca. 600 Mal gebaut. Die Karosserie

hatte die Bezeichnung Landaulett. Insgesamt standen sechs schwarze

Ledersitze zur Verfügung, die in drei Reihen zu jeweils zwei Sitzen

angeordnet waren. Der Wagen besaß vorne ein Rolldach und hinten ein

Klappdach. Um das Gepäck der Taxigäste leichter zu befördern, besaß der

Wagen am Heck eine Ablage mit Kofferaufbau. Angetrieben wurde die

Taxi-Version des Steyr 45 von einem Viertakt-Sechszylinder-

Reihen-Vergaser-Motor.

STEYR 45 TAXI (A), 1931, 2077 cm³, 40 PS

STEYR 100 (A), 1936, 1385 cm³, 32 PS

Steyr 50 Baby, Österreich, Baujahr 1937

Hubraum: 984 ccm, Leistung: 22 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Kleiner Mann ganz groß: Der Wiener Maschinenbauingenieur Karl Jenschke

war maßgeblich beteiligt, dass 1934 der Steyr 100 auf den Markt kam:

ein sparsamer Wagen mit den Vorzügen eines großen Automobils und den

bereits typischen Merkmalen des Volkswagens. In dieser Zeit dürfte auch

die Idee für das Steyr Baby entstanden sein. In den ersten beiden

Prototypen schlummerte ein luftgekühlter 2-Zylinder-Motor mit nur 14

PS, während der Nachfolger bereits mit Wasserkühlung ausgestattet war.

Ziel der Konstruktion des Steyr Typ 50 war, dass vier erwachsene

Personen mitsamt Gepäck ausreichend Platz darin hatten – wobei der

Anspruch nach „ausreichend Platz“ nicht mit heutigen Maßstäben gemessen

werden darf.

Alles in allem war der Steyr 50 sehr modern. Der Graugussmotor schaffte

90 km/h. Der Einstieg zu den hinteren Plätzen und das Stahlschiebedach

hinterließen großen Eindruck bei den Journalisten. Als Kriterium galt

in der Alpenrepublik der Test am Katschberg. Schaffte ein Wagen die 32%

Steigung nicht, so hatte er kaum eine Verkaufschance. Der Steyr

schaffte das spielend. Probefahrten wurden auch in der afrikanischen

Wüste durchgeführt, um die Motorenleistung bei sich ständig ändernden

Temperaturen zu testen.

Bis 1938 wurden rund 3000 Steyr Typ 50 verkauft. Es gab mit dem Steyr

50 Spezial und dem Steyr 55 eine optische Weiterentwicklung mit Chrom

und edlerem Design. Doch das Fahrzeug war dann nicht mehr preiswert.

Ein Steyr Typ 50 kostete 4.500 Schilling (fast 3.000 Reichsmark). Mit

dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland wurde die

Pkw-Produktion in Oberösterreich 1940 eingestellt. Bis dahin verließen

13.000 „Babies“ die Steyr-Werke.

STEYR 50 NORMALAUSSTATTUNG (A), 1936, 984 cm³, 22 PS

STEYR 50 LUXUSAUSSTATTUNG (A), 1937, 984 cm³, 22 PS

STEYR 200 (A), 1937, 1488 cm³, 35 PS

STEYR 220 (A), 1938, 2260 cm³, 55 PS

PRAGA ALFA (CS), 1929, 1850 cm³, 45 PS

Tatra 30, Tschechoslowakei, Baujahr 1927

Hubraum: 1680 ccm, Leistung: 24 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h

Prager Feinarbeit nach Wiener Plänen: 1923 entstanden die Tatra-Werke

durch die Fusion der Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft mit

der Waggonfabrik Ringhoffer AG in Prag-Smíchov. Die nach dem Zerfall

der österreichisch-ungarischen Monarchie in der neu gegründeten

Tschechoslowakei liegenden Werke wurden nach dem dortigen höchsten

Gebirge, der Tatra, benannt. Ab 1920 trugen die Fahrzeuge den Namen

Tatra, bis dahin war die Markenbezeichnung „Nesselsdorf“ oder „NW“

(Nesselsdorfer Wagenbau).

Der Wiener Konstrukteur Hans Ledwinka entwickelte den Prototyp 58 11,

im Volksmund „Bügeleisen“ genannt, wegen der Form seiner spitzen,

kühlerlosen Frontpartie. Der Tatra 30 war das größere Modell des Typs

11. Innerhalb von vier Jahren wurden rund 900 Exemplare hergestellt.

1926 kam noch eine Renn- und Sportversion mit dem Namen Tatra 30 Sport

auf den Markt.

TATRA 30 (CS), 1927, 1680 cm³, 24 PS

MERCEDES 170 V (D), 1939, 1698 cm³, 38 PS

Die Exponate reichen vom 1888 mit Motor ausgestatteten Kutschenmobil

bis zum frühen Elektroauto. Im Museum stehen edle Adler Morgans,

Bentleys, Karossen von Gräf & Stift, Fahrzeuge der MarkenJaguar und

Porsche, ganze Serien von Steyr und Steyr Fiat, Kultautos vom „Austro

Kaimann Formel Super V“ bis zum geliebt wie gefürchteten DDR- Gefährt

„Trabi“....

FiAT 508 Balilla, Italien, Baujahr 1933

Hubraum: 995 ccm, Leistung: 18 PS, 4 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h

Untere Mittelklasse wird zum Verkaufsschlager: In den ersten sechs

Monaten wurden nicht weniger als 12.400 Exemplare verkauft. Der

Roadster kostete 10.800 Lire, ein Arbeiter verdiente monatlich 400

Lire, trotzdem fand der Wagen reißenden Absatz.

FIAT 508 BALILLA (I), 1933, 995 cm³, 18 PS

CITROEN C2 (F), 1922, 856 cm³, 12 PS

Aero 1000, Tschechoslowakei, Baujahr 1934

Hubraum: 998 ccm, Leistung: 24 PS, 2 Zylinder, Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h

Aufgrund seines enormen Beschleunigungsvermögens wurde der Aero 1000

damals als „Hecht der Landstraße“ bezeichnet. Die Firma Aero wurde im

Jahre 1919 in Prag-Holesovice gegründet. Zunächst wurden Flugzeuge

produziert, ab dem Jahre 1929 dann auch Automobile in den

verschiedensten Versionen. Man begann mit 500 ccm und 10 PS und

steigerte sich stetig bis zum Aero 1000. Bis zum Jahre 1934 wurden ca.

4.000 Fahrzeuge gebaut und auch verkauft. Aber nicht nur an einer

Leistungssteigerung wurde gearbeitet, sondern Modifikationen gab es

auch beim Fahrgestell und der Karosserie. So kam unter anderem eine

neue, elegante Kühlermaske zum Einsatz. Auch im Motorsport war das

Modell vertreten. So gelang es einem Aero 1000-Piloten bei der Rallye

Monte Carlo den dritten Platz in seiner Klasse zu belegen.

AERO 1000 ROADSTER (CS), 1934, 998 cm³, 24 PS

VESPA (I), 1963, 159 cm³, 8.2 PS

FELBER-MÖWE KABINENROLLER (A), 1954, 398 cm³, 15 PS

MESSERSCHMITT KR200 KABINENROLLER (D), 1961, 191 cm³, 10 PS

BMW 600 (D), 1957, 582 cm³, 19 PS

BMW 700 COUPÉ (D), 1960, 698 cm³, 30 PS

HEINKEL "TROJAN" KABINENROLLER (D), 1964, 198 cm³, 10 PS

LLOYD LP 600 (D), 1954, 17 PS

BMW 300 ISETTA EXPORTAUSF. (D), 1956, 295 cm³, 13 PS

GOGGOMOBIL T5400 COUPÉ (D), 1958, 392 cm³, 20 PS

GOGGOMOBIL T300 (D), 1958, 293 cm³, 15 PS

NSU-PRINZ (D), 1960, 583 cm³, 20 PS

STEYR FIAT 5000 TOPOLINO, 1954, 569 cm³, 16 PS

SPATZ-VIKTORIA UMBAU (D), 1957, 250 cm³, 14 PS

HILLMAN IMP (GB), 1963, 875 cm³, 40 PS

FIAT 5000 BELVEDERE (I), 1954, 590 cm³, 16 PS

ZAGATO/BOSCH ELEKTROMOBIL (I/D), 1974, E-MOTOR, 7.8 PS

SUNBEAM IMP (GB), 1965, 875 cm³, 42 PS

Der Wiener Hausverwalter, Immobilienmakler und leidenschaftliche

Sammler DI Kurt Dirnbacher (1920 - 2005) eröffnete das Museum in seiner

Geburtsgemeinde Aspang im Jahr 1989. Nach seinem Tod im Jahr 2005 erbte

die Oldtimer-Sammlung sein Sohn Dr. Peter Dirnbacher. Seit Juni 2011

ist die "Sammlung Dirnbacher Automobilmuseum Aspang" wieder geöffnet -

in Kooperation mit der Gemeinde Aspang Markt. Dr. Peter Dirnbacher

kommt mit Eigenmitteln dafür auf, dass die 120 ausgestellten Oldtimer

laufend gepflegt und restauriert werden.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: