web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Bad Ischl

im Salzkammergut, Juni 2024

Bad Ischl ist ein österreichischer Kurort östlich von

Salzburg. Er gilt als Tor zu den Alpenseen und Bergen im Salzkammergut.

In der im Biedermeierstil erbauten Kaiservilla können die Räume

besichtigt werden, in denen der Habsburger Kaiser Franz Joseph l. einst

die Sommermonate verbrachte. Auf dem Anwesen befindet sich auch das

Marmorschlössl, ein Teehaus, das der Kaiser für seine Gemahlin Kaiserin

Elisabeth (Sisi) errichten ließ.

Die Stadt Bad Ischl ist ein österreichischer Kurort am Zusammenfluss

von Traun und Ischl im Bezirk Gmunden, im südlichen Teil

Oberösterreichs. Bad Ischl ist seit jeher Zentrum des Inneren

Salzkammergutes und hat über 14.000 Einwohner.

Der Kaiserzug Bad Ischl fährt

zu den schönsten Plätzen und zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der

Bummelzug wird umweltfreundlich elektrisch betrieben.

1895 wurde das heutige Postamtsgebäude

im Stil der Neo-Renaissance errichtet. Es weist starke Ähnlichkeiten

mit k.k. Postämtern in vielen Städten der ehemaligen Monarchie auf.

Architekt von insgesamt 25 Postämtern war Friedrich Setz (1837 - 1907).

Die von ihm geplanten Postämter waren über die ganze Monarchie

verteilt, man findet sie heute noch neben Österreich in Polen, Ukraine,

Italien und Slowenien.

An der Fassade oben stellen 4 allegorische Figuren Eisenbahn,

Telegraphie, Handel und Schiffahrt dar. Offenbar gleichartige Figuren

zieren auch die vom selben Architekten geplanten Postämter in Bregenz

und Karlsbad, es handelt sich daher um „Massenware“, vermutlich aus

Terrakotta oder einer Gussmasse. Das Haus war modern und äußerst

leistungsfähig. Als 1897 ein verheerendes Hochwasser Ischl heimsuchte

und von der Außenwelt abschnitt, wurden innerhalb von 6 Tagen 15 750

Telegramme verschickt!

Die Trinkhalle ist eine unter

Denkmalschutz stehende ehemalige Kuranlage und dient als

Veranstaltungs- und Ausstellungsgebäude. Sie wurde ab 1829 von Franz

Lössl im klassizistischen Stil als Solebadeanstalt erbaut und 1831 in

Betrieb genommen. Der Neubau erhielt einen Umgang mit korinthischen

Säulen. In den Anfangsjahren trug die Anlage die Bezeichnungen Solbad

oder Wirerbad nach Franz Wirer, dem Wiener Leibarzt Kaiser Franz Joseph

I. Wirer begründete den Ruhm Ischls als Sommerfrische und Kurort. Neben

verschiedenen Bädern wurden Trinkkuren mit Molke verabreicht. Kurgäste

trafen sich im Konversationssalon.

Trinkhalle: 1829 bis 1831 von Franz Lössl erbaut, unter Denkmalschutz stehend

Die Trinkhalle wird von der Kurdirektion Bad Ischl genutzt; außerdem

ist der Bad Ischler Tourismusverband darin untergebracht. Das

Frauenmuseum Salzkammergut ist ein nachhaltiges Zukunftsprojekt der

Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024, dass aus der Ausstellung

„Mein Kleiderkasten - weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter"

entstehen soll.

Frauen und Kleiderkästen sind

dynamische Phänomene, die sich im Laufe der Jahre verändern, sowohl aus

der inneren als auch aus der äußeren Perspektive. Das Thema Kleidung

ist ein Leben lang aktuell und erlaubt ganz neue Einblicke in die

Altersforschung. Kein oberflächliches Thema, aber ein relativ wenig

erforschtes. Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl

Salzkammergut 2024 wird das ungewöhnliche „Paar": "Mode und Alter" vor

den Vorhang gebeten. Die Ausstellung geht auf die sieben

Schlüsselthemen der Studie „Modefreuden - Kleidung als Aussage über

Identität und Lebensgeschichte älterer Frauen zurück, die die

Sozialwissenschaftlerin Elizabeth Baum-Breuer von 2017 bis 2021

durchgeführt hat. Dafür interviewte sie Frauen aus unterschiedlichen

Lebenswelten und deren treffende Zitate führen durch die Ausstellung.

„Mein Kleiderkasten" wird nun in Bad Ischl zum vierten Mal gezeigt

(nach Bad Erlach, Wien und Grundlsee). Mit jeder Ausstellung des

Kleiderkastens gesellen sich mehr Frauen und zusätzliche Themen dazu.

Fast alle diese Frauen sind älter als 65, die älteste ist 103 während

vier jüngere die wichtige Brücke zu heranwachsenden Generationen

bilden. Hier in der Trinkhalle wird ein zusätzlicher Fokus auf Frauen

gesetzt, die in verschiedensten Bereichen Verbindung zum Salzkammergut

und Relevanz für Kultur haben. Insgesamt werden nun 50 Frauen

porträtiert.

Kleiderkästen werden sortiert, ausgeräumt, gezielt oder spontan

ergänzt. Lieblingsstücke gehegt und gepflegt, es kommen neue Stücke

dazu, manchmal werden diese geschenkt, geborgt, gekauft, getauscht oder

gefunden. Was das Äußere betrifft, so ist der Kleiderkasten vielleicht

ein bemalter Bauernkasten, ein Kasten mit Spiegeltür oder

Einbauschrank, möglich, dass er sich in einen begehbaren Schrank

verwandelt hat oder ist zu einem minimalen Stangensystem „avanciert".

Der Stellenwert an Mode im fortgeschrittenen Alter nimmt nicht ab und

wie sich herausstellt, begleiten „Modefreuden" viele Frauen ein Leben

lang.

Die Frauen der Ischler Ausstellung sind so sehr in Bewegung, dass sie

sich ein Stück weit von dem Kleiderkasten emanzipiert haben. Anhand von

Kleidungsstücken, Photos und Artefakten werden ihre Identitäten,

Lebenswege, und kulturelle Beiträge illustriert. Alle diese Frauen

haben oder hatten Berührungs-punkte mit dem Salzkammergut, viele der

Frauen sind bekannte Persönlichkeiten, etliche leben in der Region,

manche kommen als „Sommerfrischlerinnen", einige sind leider schon

verstorben.

Zweifelsohne sind in Kleidung und Mode die Mütter die wichtigsten

Vorbilder, einerseits durch Stil und Eleganz und andererseits durch die

Fähigkeit, auch mit bescheidenen Mitteln sich und die Kinder „tip-top"

zu kleiden. Viele Frauen erzählten von Kleidern aus alten Vorhängen und

Tischtüchern, sogar von Mänteln und Jacken aus Decken. In der negativen

Richtung waren Mütter überhaupt nicht an Mode interessiert, hatten,

laut ihren Töchtern, einen schlechten Geschmack oder waren übertrieben

eitel. Doch können auch Prominente, Freundinnen, Töchter und Enkelinnen

Vorbilder sein: Mode hat die schöne Eigenschaft, Generationen zu

verbinden und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.

Ausstellung: Mein Kleiderkasten - WEIBLICHE LEBENSFREUDE BIS INS HOHE ALTER

In altersspezifischen Lebensübergängen, wie beispielsweise dem Wechsel

in eine andere Wohnumgebung, kann das „sich Herrichten" eine Strategie

sein, die Herausforderung zu bewältigen. Auch wenn körperliche

Veränderungen manchmal beschwerlich und irritierend sein können, werden

ältere Frauen nicht „unsichtbar" - im Gegenteil. Immer mehr hat

Schönheit etwas mit dem inneren Ausdruck zu tun, mit der Einstellung zu

sich selbst, dem Umfeld und dem Leben.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus - Erbaut im 13. Jhdt., spätbarocke Erweiterung 1769-80, Turm mit achteckigem Spitzhelm gotisch.

Die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus wird überragt von einem 72 Meter

hohen Turm. Im Inneren fallen die Fresken, die Altarbilder, die

Mosaike, der geschnitzte Kreuzweg und vor allem die einzigartige

„Kaiser-Jubiläums-Orgel” ins Auge.

Der Außenbereich der Kirche zeigt die einfache Form des Klassizismus.

Die an der Außenwand befindliche Statue des Kirchenpatrons trägt die

Jahreszahl „1769“. Der riesige schwarze Doppeladler und die lateinische

Inschrift über dem Hauptportal (auf Deutsch übersetzt: „Aus Frömmigkeit

und Freigiebigkeit der Kaiserin“) geben einen Hinweis auf die

maßgebliche Geldgeberin, Kaiserin Maria Theresia.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus: 1344 urkundlich erwähnt, Turm von 1490,

Kirchenschiff 1771–1780, Fresken von Georg Mader (1877), Altarbilder

von Leopold Kupelwieser (1847–1851)

Die Größenausmaße der Stadtpfarrkirche Bad Ischl sind: Gesamtlänge 52

Meter, Breite 22 Meter, Kuppelhöhe 20 Meter, Fassungsvermögen für 3.000

Personen, Turmhöhe 72 Meter.

Die vier Gewölbegürtel, welche auf mächtigen Wandpfeilern ruhen, teilen

die Kirche in vier Joche. In das erste Joch beim Haupteingang ist die

Empore mit der Orgel eingestellt. Der Altarraum ist von einem Gurtbogen

vom Kirchenschiff getrennt und schließt halbkreisförmig. Das große

einschiffige und vierjochige Langhaus ist ringtonnengewölbt, der

eingezogene einjochige Chor besitzt einen 3/8-Schluss. Der gotische

Turm im südlichen Chorwinkel besitzt einen gedrehten achteckigen

Spitzhelm.

Die Bilder in der Kirche sind aufeinander abgestimmt und ergeben ein

theologisches Programm. Das 1. Joch (über der Musikempore) zeigt

Bildnisse der Propheten des Alten Bundes. Das 2. Joch hat als Thema

Glaube, das 3. Joch Hoffnung und das 4. Joch Liebe. Neben Motiven der

hl. Schrift und aus Heiligengeschichten finden sich auch sechs Szenen

aus dem Leben des hl. Nikolaus.

Am 18. Juli 1886 hatte die sog. Matthäus Mauracher’sche Orgelbauanstalt

in Salzburg und St. Florian, nämlich die Gebrüder Josef, Hans und

Matth. Mauracher (d. J.), den Auftrag für die Schaffung einer neuen

Orgel für die Pfarrkirche Ischl erhalten, die dann federführend von

Hans Mauracher (1847–1900) geschaffen, und Ende August 1887 fertig

aufgestellt war. Ein Jahr später, am 8. August 1888 wurde das

Instrument kollaudiert. Auf der teils mit Barkerhebeln, teils mit

pneumatischer Traktur versehenen Orgel hatte regelmäßig der österr.

Komponist Anton Bruckner gespielt, z. B. am 31. Juli 1890, bei der

Vermählung der mit ihm befreundeten Kaisertochter Marie Valerie mit

Franz Salvator.

Hans-Mauracher-Orgel (1887), mit 1910 erweitertem Prospekt

Die Kreuzwegstationen im Kircheninneren schuf der aus Meran stammende Bildhauer Sebastian Steiner im Jahr 1895.

Hinter dem Hochaltar sind drei

Glasmosaike, die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. Das Bild über

dem Hochaltar ist dem hl. Nikolaus gewidmet. Das Werk wurde 1850 von

Erzherzog Ludwig in Auftrag gegeben. Am 16. September 1878 wurde mit

der Errichtung des neuen Hochaltars nach einem Entwurf des Architekten

Michel begonnen. Der weiße Sandstein ist aus Ungarn, die Mensa aus

Marmor von der Ischler Burgruine Wildenstein. Für den kostbaren

Tabernakel soll Herzog Philipp la Notiere Ferrari maßgeblich gespendet

haben. Die beiden silbernen Tabernakeltüren wurden von einem Ischler

Goldschmied geliefert. Die weißen Füllungen am Hochaltar sind aus

ägyptischen Marmor und ein Geschenk des jüngsten Kaiserbruders

Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich. Das Material für die Ischler

Kirche und für die Wiener Votivkirche wurden aus dem gleichen großen

ägyptischen Block entnommen.

Kleine Schulchronik der Mittelschule 1 in der Kaiser-Franz-Josef-Straße

1899 "Knabenbürgerschule" in Ischl (3 Schuljahre)

1906 Grundsteinlegung des neuen Bürgerschulgebäudes

1908 Eröffnung der "Kaiser Franz Josef-Knabenbürgerschule Bad Ischl“

1927 Einführung der Hauptschule (4 Schuljahre). Umbenennung in "Knaben - Hauptschule Bad Ischl"

1977 Umbenennung der Schule in "Hauptschule 1 Bad Ischl" - Einführung der Koedukation

2009 Einführung der Mittelschule - Umbenennung in "Johann-Nestroy Schule"

Lehár Theater an der Kreuzung Kaiser Franz Josef Straße mit dem Kreuzplatz

Heute ist das Gebäude Kino und Spielstätte für unterschiedliche

künstlerische Darbietungen. Geplant wurde das Gebäude vom

Salinen-Architekten Franz Ferdinand Edangler im Jahr 1827, also in der

Frühzeit des Kurortes. Das Theater wurde im damals herrschenden

Empirestil geplant und erhielt 1882 noch ein separates Stiegenhaus für

die kaiserliche Familie. Das Haus wurde gerne die „kleine Burg“

genannt, traten doch Größen wie Johann Nestroy, Alexander Girardi oder

Katharina Schratt auf. 1940 wurde das Gebäude anlässlich des 70.

Geburtstages von Meister Lehár in Lehártheater umbenannt. Es diente

lange Zeit nur als Kino, wurde aber in den letzten Jahren wieder durch

viele Veranstaltungen neu belebt.

Anmerkung zur Inschrift über dem Eingang: Das Haus war nie k.u.k.

Hoftheater. Es gehörte nach dem Bau zunächst einer Aktiengesellschaft

von Ischler Bürgern, ab 1848 war es im Gemeindeeigentum. Es gab aber

eine Hofloge!

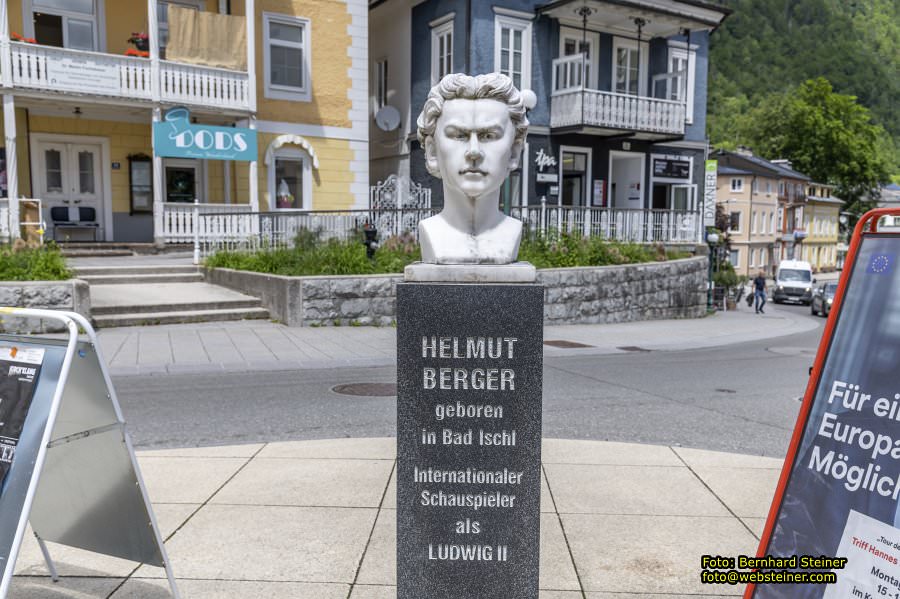

Helmut Berger Denkmal am Kreuzplatz, vor dem Lehártheater

Der Schauspieler Helmut Berger wurde am 29. Mai 1944 in Bad Ischl

geboren, hat aber nie hier gelebt. Weltruhm erlangte er mit dem von

Luchino Visconti zum Teil in Bad Ischl gedrehten Film "Ludwig II." mit

Romy Schneider im Jahre 1972. Anlässlich seines 75. Geburtstages am 29.

Mai 2019 wurde ihm von der Stadt Bad Ischl das Kulturehrenzeichen

verliehen. Dies überreichte ihm Bürgermeister Hannes Heide vor dem neu

errichteten Denkmal. Berger dankte mit den Worten: "Tausend Dank der

Stadt Bad Ischl. Ich bin sehr stolz, dass ich hier geboren bin."

Am 18. Mai 2023 verstarb der Schauspieler in Salzburg. Das Denkmal

zeigt die Büste Bergers als Ludwig II., gefertigt von Alexander Hanel.

Die Büste aus weißem Marmor befindet sich auf einem grauen

Granitsockel. Die Inschrift lautet: Helmut Berger geboren in Bad Ischl

Internationaler Schauspieler als Ludwig II.

2001 brachte der LIONS Club Bad Ischl anlässlich seines 40. Geburtstags

unter dem Motto „Löwensafari“ 40 Löwen im Stadtgebiet zur Aufstellung.

Sponsoren aus der Wirtschaft hatten die Patenschaft für die einzelnen

Löwen übernommen, der Erlös der Kampagne kam Bedürftigen zugute.

Lebensgroße Figur eines (männlichen) Löwen aus Kunststoff

(Polyesterhülle, ausgeschäumt), in Farben bzw. mit Logo des jeweiligen

Sponsors versehen.

Uhr mit Glockenspiel am Kreuzplatz, bei Nr. 6 bei der Einmündung des Schutzenbichls

Eines der jüngsten Wahrzeichen des Stadtzentrums bildet diese Uhr, die

mit ihrem Glockenspiel Aufsehen erregt. Sie wurde 1989 von den

Kreuzplatz-Kaufleuten (federführend Uhrmacher Harald Baumann)

errichtet. Die Uhr in Form einer überdimensionalen Taschenuhr – jedoch

beidseits mit Zifferblättern – sitzt auf einer Stahlsäule, auf der

unterhalb der Uhr die 12 Messingglocken des Glockenspiels frei

aufgehängt sind. Das elektronisch gesteuerte Glockenspiel mit zwei

saisonal unterschiedlichen Programmen populärer und meist

Ischl-bezüglicher Melodien (einschließlich der Kaiserhymne) erklingt

4-mal am Tag (10, 11, 16 und 17 Uhr).

Wirer-Denkmal im Kurpark - Dr.

Franz de Paula von Wirer war der große Gönner und Förderer Ischls und

gilt auch als der Gründer des Kurbetriebes. Die feierliche Enthüllung

des Denkmals fand am 18. Juli 1839 im Beisein Wirers statt. Die

Wirerstraße und die Wirerquellgasse erinnern ebenfalls an ihn und seine

großen Verdienste für die Stadt.

Dem Wiener Arzt Dr. Franz Wirer (1771 - 1844) verdankt Ischl seinen bis

heute andauernden Ruf als Kurort von Weltrang und „Kaiserstadt“. Nicht

nur war er selbst unter Einsatz hoher Summen seines Vermögens dauernd

um die Vervollkommnung der Kuranlagen und Verschönerung der ganzen

Gegend bemüht, sondern durch seine Kontakte zu den höchsten Wiener

Kreisen sorgte er auch für prominente Kurgäste, die ihrerseits auch

wieder als Förderer Ischls in Erscheinung traten. Sein Wirken für Ischl

kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So verordnete er (zusammen

mit ihrem Leibarzt Malfatti) Erzherzogin Sophie (siehe Franz-Karl

Brunnen und Denkstein auf der Esplanade) jene fruchtbarkeitsfördernden

Kuren, die die Geburt des „Salzprinzen“ Franz-Josef bewirkte und damit

die glanzvollste Periode der Ischler Geschichte einleitete.

Das monumentale Denkmal mitten in einer von Wirer gestifteten

Gartenanlage spiegelt diese Bedeutung wider, es wurde, wie die

Inschrift meldet, von der Gemeinde Ischl ihrem Wohltäter 1838 gesetzt

und 1839 enthüllt. Bezahlt hat es allerdings Wirer selbst. Geschaffen

haben es die Steinmetzmeister Doppler aus Salzburg, die Skulpturen

stammen von Josef Kähsmann (vgl. Rudolfsdenkmal im Rudolfspark). Das

Denkmal steht in der Hauptachse der gegenüberliegenden damaligen

Salinenverwaltung, zum erst viel später erbauten „Kurhaus“ gibt es

dagegen keinen Bezug. Der hohe 3-stufige Unterbau und Sockel besteht

aus Untersberger Marmor, darin befinden sich in Nischen lebensgroße

Gusseisen-Reliefs: an der Vorderseite die „Wohltätigkeit“ („Caritas“),

dargestellt als Brunnennymphe mit Kind, man beachte den Storch als

Fruchtbarkeitssymbol im Hintergrund, an der Rückseite die „Hygiea“ mit

der Äskulapschlange. Auf dem Postament die ebenfalls gusseiserne

Kolossalbüste Wirers. Auch hier waren die Eisenteile ursprünglich

„bronziert“ (dunkles Olivgrün, vgl. Rudolfsdenkmal).

Im Zentrum der Stadt, umgeben vom malerischen Kurpark, finden das ganze

Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Hinter der historischen

Fassade vom Kongress & Theaterhaus verbergen sich moderne Tagungsräumlichkeiten für Kongresse und Events, sowie ein Kegelbahnstüberl.

1872 kaufte die Marktgemeinde das Grundstück ("Pfifferling Gründe").

Architekt Hyazinth Michel plante für Ischl einen „Cursaal“, der 1875

eröffnet werden konnte. Der Kuppeldachstuhl und die 4 Türme geben dem

Haus seine besondere Note. Es sollte der „Vereinigungspunkt für die aus

allen Ländern zusammenströmenden Fremden“ werden. Ein

gesellschaftlicher Höhepunkt war das Galadiner zum 60.

Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef mit König Eduard VII. von

England am 12. August 1908. Später wurde das Gebäude „Kurhaus" genannt

– dieses wurde 1957 renoviert um dort Operettenvorstellungen bieten zu

können. 1961 gab es die ersten noch konzertanten Operettenaufführungen.

Während des Umbaues 1965 brach ein verheerender Brand aus, der den

Dachstuhl und die meisten Innenräume zerstörte. Das Haus wurde aber

wieder aufgebaut und konnte bereits 1966 wieder eröffnet werden. Da die

Operettenwochen sehr erfolgreich waren, wurde das Haus 1997-99 nochmals

umgebaut und erhielt den heutigen Theatersaal mit Bühne. Der Name

änderte sich in Kongress- und Theaterhaus, die Operettenwochen wurden zum Lehár Festival.

Habsburgs langes Sterben

Das Bild von der k.u.k. Monarchie befindet sich seit ihrem Zerfall 1918

im Spannungsfeld kontroversieller Deutungen. Die Verklärung des

Habsburgerreichs spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Frage nach

seinem Vermächtnis. Kaum wo treten die auseinanderklaffenden

Sichtweisen deutlicher zutage als in Bad Ischl, der kaiserlichen

Sommerresidenz und dem Ort der Kriegserklärung an Serbien.

Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit herrschen feudale Regenten

Europas über eine Vielzahl unterschiedlicher Regionen und Kulturen. Mit

der Zeit verfolgen die meisten Großmächte das Ziel, ein einheitliches

Herrschaftsgefüge zu schaffen. Auch wenn diese Staatswesen mehrere

Nationen vereinen, ist meist eine Gruppierung dominant. In der

Habsburgermonarchie sieht das anders aus: Trotz vieler Bemühungen um

eine homogene „Monarchia Austriaca" kann keines der Völker des Reichs

eine klare zahlenmäßige Überlegenheit für sich beanspruchen. In den

vielen Hundert Jahren ihres Bestehens ist die Monarchie intensiv damit

beschäftigt, ein inneres Gleichgewicht zwischen den verschiedenen

Nationalitäten herzustellen und zu erhalten.

Mit dem Machtantritt Maria Theresias gerät die Habsburgermonarchie in

jahrelange kriegerische Auseinandersetzungen. Die Monarchie kämpft

darum, sich als unteilbarer Gesamtstaat zu behaupten. Beim Ansturm

Napoleons löst sich 1806 das „Heilige Römische Reich" auf, das den

Habsburgern als Machtbasis gedient hat und dessen Kaiser sie

Jahrhunderte hindurch gewesen sind. Das von Franz II. ausgerufene

Kaisertum Österreich sieht sich neuen Machtverhältnissen gegenüber und

ist auf die Unterstützung anderer Staaten angewiesen. Die schwelenden

politischen und sozialen Gegensätze führen in der Folge zur Revolution

von 1848 und drohen, das Band zwischen den einzelnen Teilen des

Imperiums zu zerreißen. Der sogenannte Ausgleich mit Ungarn 1867, der

zur Entstehung von zwei weitgehend selbstständigen Reichshälften führt,

ruft die anderen Nationalitäten auf den Plan. Sie fordern ähnliche

Rechte. Der immer schwerer lenkbare Doppelstaat Österreich-Ungarn wirkt

wie eine Ehe auf Zeit.

Trotz aller Konflikte und Bedrohungen besteht die Habsburgermonarchie

erstaunlich lange. Die Menschen fühlen sich mit der Herrscherfamilie

verbunden und teilen deren tiefe Frömmigkeit. Die Mehrheit ist außerdem

davon überzeugt, aus dem Zusammenleben im Vielvölkerstaat politisch,

wirtschaftlich und kulturell einen Nutzen ziehen zu können. Reform- und

Ausgleichsversuche sorgen ungeachtet vorhandener politischer

Unstimmigkeiten auch für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine gedeihliche

Zukunft wird von außen bestärkt: Die Großmächte sehen in der

Donaumonarchie einen wichtigen Stabilisator für den Frieden in Europa.

Speziell in Großbritannien und den USA gibt es bis 1917/18

Entscheidungsträger, die das Habsburgerreich aufrechterhalten wollen.

Die Zeit um 1900 ist eine Periode voller Widersprüche. Während Technik,

Kultur und Wissenschaft boomen, leben Hunderttausende Menschen in den

Elendsquartieren der Großstädte oder wandern nach Übersee aus. Neue

Emanzipationsbewegungen wecken unter zahlreichen, bislang schlechter

gestellten Menschen Optimismus. Die Spitzen der Gesellschaft und

insbesondere der Adel neigen hingegen dazu, den Verlust der bisherigen

Ordnung und der „alten Welt" zu betrauern. Auseinandersetzungen

zwischen Gegnern und Befürwortern der als rasant empfundenen

Veränderungen verschärfen sich. Presse und Parteien stehen vielfach für

Liberalisierung und Demokratisierung, tragen aber auch zur Vertiefung

der Gräben und zur Verstärkung von Feindbildern bei. Nationalismus und

Antisemitismus befinden sich im Aufwind. Die Loyalität ganzer

Bevölkerungsgruppen steht zur Debatte. Die Zahl der Spionageprozesse

steigt.

Hochrangige Militärs und Diplomaten des Habsburgerreichs sehen den

Großmachtstatus der k.u.k. Monarchie zunehmend gefährdet. In den Jahren

vor 1914 ist Kaiser Franz Joseph I. mit verschiedenen Krisen

konfrontiert. Immer wieder werden gewaltsame Lösungen diskutiert. Als

der Neffe des Monarchen, Franz Ferdinand, und dessen Frau Sophie am 28.

Juni 1914 in Sarajewo einem Attentat zum Opfer fallen, soll Serbien als

vermeintlicher Drahtzieher zur Verantwortung gezogen werden. Ende Juli

unterzeichnet der Kaiser die Kriegserklärung. Komplexe Bündnissysteme

zwischen den europäischen Staaten und seit Jahren schwelende

internationale Konflikte entfachen einen Flächenbrand. Als Feinde

stehen einander die Mittelmächte (die k.u.k. Monarchie, Deutschland,

Bulgarien sowie das Osmanische Reich) und die Entente (Großbritannien,

Frankreich und Russland) gegenüber. Die Katastrophe eines Weltkriegs

zeichnet sich ab.

Dem Kriegsbeginn folgen Übergriffe auf die Bevölkerung. Zahllose

Menschen werden des Verrats verdächtigt, verhaftet oder ermordet.

Allein in den ersten Monaten der Kampfhandlungen fallen rund 4.000

Zivilisten in Serbien der Kriegsführung der k.u.k. Armee zum Opfer. In

Galizien, an der Grenze zu Russland, bezichtigt das Militär ganze

Volksgruppen der Zusammenarbeit mit dem Feind. Tausende werden in das

Innere der Monarchie verbracht, wo riesige Lagerstädte entstehen. Viele

Internierte sterben in diesen Lagern an Krankheiten und infolge

miserabler Lebensbedingungen. Der greise Franz Joseph kann das beklagte

unverhältnismäßige Vorgehen der Heeresführung nicht unterbinden - zu

mächtig sind die Befürworter eines harten Kurses geworden.

Mit Voranschreiten des Kriegs gelangt die Wirtschaft der Monarchie an

die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Eine Versorgungskatastrophe ist

die Folge. Die Menschen sind mangelhaft ernährt und oft auf öffentliche

Ausspeisungen angewiesen. In den Flüchtlings- und

Kriegsgefangenenlagern ist die Lage besonders schlimm: Es fehlt

allgemein an materiellen Ressourcen und vor allem zu Beginn des Kriegs

auch an Unterkünften. Rasch greifen Seuchen um sich, die in den

Barackenstädten Tausende das Leben kosten. Unzählige sind noch dazu

Schikanen ausgesetzt. Jüdische Flüchtlinge werden zur Zielscheibe einer

antisemitischen Hetze. Allmählich wird klar, dass die k.u.k. Monarchie

den Herausforderungen des Abnutzungskriegs nicht länger gewachsen ist

und einer Niederlage entgegensieht. Doch trotz einiger Hungerrevolten

und Meutereien glauben viele noch bis weit in das Jahr 1918 hinein an

ihr Weiterbestehen.

Nach 68 Jahren auf dem Thron der Habsburgermonarchie stirbt Kaiser

Franz Joseph I. am 21. November 1916. Seine Nachfolge tritt der

politisch unerfahrene Karl I. an. Ihm gelingt es nicht, notwendige

Reformen durchzuführen und das Vertrauen der Nationalitäten

zurückzugewinnen, um das Reich zu retten. Die k.u.k. Monarchie befindet

sich noch dazu in weitgehender Abhängigkeit von Deutschland. Als 1918

die letzten Offensiven gegen die feindlichen Armeen scheitern, muss

Österreich-Ungarn Waffenstillstandsverhandlungen führen. Die Völker

verlassen das sinkende Schiff und wenden sich mit Zutun der

Siegermächte von der Monarchie ab. Innerhalb weniger Wochen formieren

sie sich zu neuen, unabhängigen Staaten. Am 12. November wird in Wien

die Republik Deutschösterreich ausgerufen, vier Tage darauf folgt

Ungarn.

Vieles, was die k.u.k. Monarchie ausmachte und prägte, überdauert ihren

Zerfall. Rechtssysteme und Handelsnetze, Sozial- und

Verwaltungsstrukturen bleiben bestehen. Der Abschied vom Reich fällt

den Menschen nicht selten schwer. Als Ersatz für das untergegangene

Imperium schlagen manche eine Donauföderation vor. Vor allem in

Österreich aber wünscht die Mehrheit einen Anschluss an Deutschland.

Die Suche nach Sündenböcken für militärische Niederlagen,

wirtschaftliches Elend und politische Radikalisierung mündet außerdem

in einen gesteigerten Antisemitismus, der zur Zerstörung der jüdischen

Alltags- und Lebenswelt und schließlich zum Holocaust führt. Ab 1945

flüchten sich viele, nach Jahren des Grauens, in die Nostalgie.

Zahlreiche Filme und Bücher romantisieren die Kaiserzeit, die Welt von

gestern vor 1914. Bis heute hält diese Geschichtsverklärung an. Dennoch

rücken, wenn auch verspätet, die Schattenseiten des „alten Reichs"

vermehrt ins Zentrum vieler Betrachtungen.

Lehár-Denkmal im Kurpark

Der Operettenkomponist Franz Lehár (1870-1948) war nicht nur

wesentlicher Mitgestalter der „silbernen“ Operettenära, sondern auch

eine internationale Berühmtheit, die wesentlich zum Flair von Ischl in

der Zwischenkriegszeit beitrug. Schon 1912 hatte er in Ischl die später

nach ihm benannte Villa erworben, die er regelmäßig bewohnte und in der

er 1948 auch starb (heute Lehár-Museum). Das Denkmal wurde 1958

errichtet, die Büste musste 1980 aus urheberrechtlichen Gründen

ausgetauscht werden. Die jetzige Büste ist signiert: Franz Anton Coufal

1980, die ursprüngliche Büste stammte von Heinrich Zenz (Gmunden), das

Modell von Mario Petrucci. Polierter schwarzer Granitpfeiler, darauf

die Portraitbüste des Komponisten aus weißem Marmor.

Franz-Karl-Brunnen am Schröpferplatz zwischen Wirerstraße und „Hauptbrücke“ am Beginn der Pfarrgasse

Der Brunnen wurde 1877 als Gedenkbrunnen zum Jubiläum „Erzherzog

Franz-Karl 50 Jahre Kurgast in Ischl“ von Hans Greil, Direktor der

Hallstätter Fachschule, entworfen. Da Franz-Karl schon im

darauffolgenden Jahr starb (seine Gattin war schon 1872 gestorben)

wurde der Brunnen zum Denkmal für die Kaisereltern, die bekanntlich für

Ischl von größter Bedeutung waren, hatten doch die Kuren die Geburten

der so genannten „Salzprinzen“ Franz-Joseph (später Kaiser),

Ferdinand-Maximilian (später Kaiser von Mexiko, siehe Maxquelle in der

Maxquellgasse) und Karl-Ludwig zur Folge. 1879 begonnen, wurde der

Brunnen 1881 vollendet und enthüllt. Steinmetzarbeit vermutlich von der

Linzer Dombauhütte (das Steinmaterial war eine Spende von Bischof

Rudigier vom Linzer Dombau), die Bronzeteile wurden vom Wiener

Bildhauer Josef Lax modelliert und von der K.u.K. Kunst-Erzgießerei

Wien gegossen.

Neugotische Brunnenanlage aus Sandstein über dreieckigem Grundriss:

über einem Stufensockel mit Dreipassgrundriss ein Aufbau mit 3

sechseckigen Brunnenbecken (bemerkenswert die als zweischwänzige

Drachen gestalteten Wasserspeier), darüber ein hoher dreiseitiger

Fialturm mit Ziergiebeln und Türmchen, an ihm 2 Nischen

(Widmungsinschriften in Deutsch und Latein) und ein Bronzerelief mit

den Portraits von Franz-Karl und Sophie sowie den Wappenschildern von

Bayern, Ungarn und Österreich. An den Turmecken (auf Säulen aus

Traunsee-Marmor) 3 Bronzestatuen: Bergmann, Jäger, Fischer – die

„Urberufe“ des Salzkammerguts.

Lehár Villa - Die Villa des berühmten Operettenkomponisten

Die Villa des Operettenkomponisten Franz Lehár (* 30. April 1870; † 24.

Oktober 1948) am Lehár-Kai ist immer einen Besuch wert. Lehár kommt

erstmals 1901, damals Militärkapellmeister, nach Bad Ischl. Ein oder

zwei Jahre danach lernt er auch seine spätere Frau Sophie kennen, die

er aber erst 1924 heiratete. 1912 kauft Lehár die Villa an der Traun

von der Herzogin von Sabran . Die Sommer verbringt das Ehepaar in ihrem

geliebten Haus in Ischl. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten, wie

Künstler, Librettisten und Verleger gehen hier ein und aus. Lehár

fühlte sich in seiner Villa an der Traun und in Bad Ischl stets wohl

und meinte: "....in Ischl habe ich immer die besten Ideen..." 46 Jahre

bleibt er Ischl treu und hier in Ischl in seiner Villa komponierte und

vollendete er Meisterwerke, wie u.a. Paganini, Der Zarewitsch, Das Land

des Lächelns und Giuditta. Im Oktober 1948 erhielt er die

Ehrenbürgerschaft von Bad Ischl und starb kurz darauf. Sein Grab

befindet sich auf dem Friedhof in Bad Ischl. In seinem Testament

hinterließ Lehár die Villa der Stadt Bad Ischl mit der Auflage, dass

das Haus ausschließlich dem Zweck eines Franz Lehár Museums zu dienen

hat.

St. Johannes-Nepomuk auf der Hauptbrücke, Westseitig in Brückenmitte

Beim Hochwasser von 1897 wurde die „Hauptbrücke“ zerstört, wobei auch

eine um 1867 angebrachte hölzerne Statue des „Brückenheiligen“ St.

Johannes-Nepomuk zugrunde ging, die auf der Brücke stand. Für die neue,

1900 eröffnete Eisenbrücke spendete 1899 Amalie Drouot aus Linz, ein

langjähriger Sommergast und möglicherweise verwandt mit der Ischler

Familie Vockenhuber, eine Gußeisenstatue des Heiligen. Zuletzt

restauriert 2008 vom „Ischler Heimatverein“.

Polychrom gefaßte Gusseisenplastik des Hl. Johann-Nepomuk mit den

typischen Attributen Kreuz und Sternennimbus. Am Sockel die

Widmungsinschrift von Amalie Drouot sowie das Logo des Ischler

„Lions-Club“, der die Restaurierung 2008 gesponsert hat.

Statue der „Hoffnung“ - Am Beginn der Esplanade neben „Hahnbaum“ bzw. „Hauptbrücke“

Die Statue der „Hoffnung“ (es

gibt auch anderen Deutungen wie Hygiea und Fortuna, der Name „Hoffnung“

stammt von Wirer selbst) mit einem zeitlos gültigen Spruch am Postament

ließ Dr. Wirer 1841 am (damals) oberen Ende der Esplanade (in der

Gegend des heutigen „Café Zauner“) als Blickfang und Fluchtpunkt der

Allee aufstellen. 1909 wurde die Skulptur an ihren jetzigen Standort am

Beginn der Allee versetzt, wobei sie auch restauriert wurde.

Auf einem massiven Sockelquader (mit Inschrift von 1909) erhebt sich

ein hohes Piedestal aus (wahrscheinlich) Schwarzensee-Marmor mit der

nicht ganz lebensgroßen Zinkgussstatue einer Frau in antikischem

Gewand, in der Rechten hält sie einen Schreibgriffel, in der Linken

eine (Welt-) Kugel. Ursprünglich dürfte die Statue bronziert

(schwarzgrün) gewesen sein. Auf dem Piedestal der oft zitierte Spruch,

der wohl von Wirer selbst stammt, da er eine Vorliebe für derlei

lehrreiche Sprüche hatte und viele selbst verfasste. Er lautet: „Man

nennt als größtes Glück auf Erden Gesund zu sein. Ich sage nein! Ein

größeres ist Gesund zu werden. 1841“

Die Traun ist ein 153 km langer rechter Nebenfluss der Donau in

Oberösterreich (Österreich). Der mittlere Abfluss beträgt 135 m³/s, sie

entwässert den überwiegenden Teil des Salzkammerguts. Östlich der Traun

erstreckt sich das Traunviertel bis zur Enns.

Im Sommer 2001 fand die größte PR-Aktion für Lions in Österreich statt.

In Bad Ischl stehen 40 kunstvoll bemalte Löwen in der Stadt unter dem

Motto „In Bad Ischl sind die Löwen los!"

Nepomuk-Brunnen am Kreuzplatz

Dieser schöne Brunnen hatte einen hölzernen Vorläufer von 1830. Dieser

war nach seinem Stifter, dem damaligen oö. Landespräsidenten benannt:

„Ugarte-Brunnen“. Nachdem dessen Brunnbecken erneuerungsbedürftig

geworden war, erbaute der Ischler Maurermeister Karl Drexler 1846-47

den jetzt noch vorhandenen Brunnen. Für die Finanzierung wurden Teile

der damals ausbezahlten (!) Kriegskosten-Entschädigung für die

Kriegsjahre 1813-14 verwendet. 1874 kam es beim Brunnen zu Änderungen

am Standort und Unterbau.

Auf einem zweistufigen Podest steht das achteckige Becken aus grauem

Pötschenkalk, dessen Ecken durch Pilastervorlagen aus rosa Stein

akzentuiert sind. In Beckenmitte ein Postament mit Marktwappen und

Jahreszahl 1847, auf dem eine steinerne St.-Johannes-Nepomuk-Statue von

hoher Qualität thront. Diese barocke Steinplastik stand vorher in einer

Wandnische am Turm des 1842 durch das nachmalige „Hotel Elisabeth“

ersetzten alten Verwesamtes an der Traunbrücke. Im 2. Weltkrieg ging

der metallene Heiligenschein verloren, die beiden Wasserspeier wurden

bei der letzten Restaurierung 2000 neu angefertigt.

Die Kaiservilla, ehem. Villa Eltz

Erbaut wurde dieses geschichtsträchtige Gebäude von Dr. J.A.Eltz, einem

Wiener Notar, im Jahre 1834. Später kaufte der Ischler Salinenarzt Dr.

Mastalier diese Villa. Fürst Metternich verbrachte 1843 hier im Haus

seinen Urlaub. Erzherzogin Sophie kaufte die Villa vom Dr. Mastalier

und so wurde diese Villa auch zum Sommerurlaub der kaiserlichen Familie

genutzt, aber auch umgebaut und vergrößert. So entstanden in dieser

Zeit auch die klassizistischen Elemente und die heutige Form. 1854

schenkte Sophie die Villa ihrem Sohn Franz Joseph und Elisabeth zur

Hochzeit.

So wurde Ischl zum geliebten Sommersitz der kaiserlichen Familie, Franz

Joseph hatte hier sein Jagdrevier, die Kaiserin liebte ihre

Spaziergänge und die Berge. Viele Jahre hindurch war Ischl "Zentrum der

Welt" während der Sommermonate und hier wurde Geschichte geschrieben.

Am 28. Juli 1914 unterzeichnete Kaiser Franz Joseph die Kriegserklärung

an Serbien und das Manifest "An meine Völker" hier in Ischl. Am 30.

Juli reiste Franz Joseph von Ischl ab und kam nicht wieder. Erzherzogin

Marie Valerie erhielt den Besitz und heute lebt die Familie

Habsburg-Lothringen in der Kaiser-Villa, die öffentlich zu besichtigen

ist.

Skulpturengruppe „Halali“ („Der Loser“) im Kaiserpark gegenüber der Kaiservilla

Die volkstümliche Bezeichnung ist keineswegs englisch, sondern bedeutet

in der Salzkammergut-Mundart so viel wie‚ "Der Lauschende, der

(Hin-)Horchende". Die Plastik soll um 1880 entstanden sein und war ein

Geschenk von Königin Victoria von England an die hundeliebende Kaiserin

Elisabeth. 1888 stand sie schon am jetzigen Platz. Die auf einem

Steinsockel montierte Figurengruppe eines Hundeführers mit zwei

Jagdhunden, aus patiniertem Stahlguss gefertigt und mit Val d’Osne

(Gießerei, nahe Paris) und A[lfred] Jacquemart (der Künstler, ein

berühmter französischer Bildhauer) bezeichnet, steht wie der Brunnen in

der Hauptachse der Kaiservilla. An einem der Hunde an der Flanke ein

Kreuz, angeblich, weil dieser „Modell stehend“ während der Arbeit an

der Gruppe tot umgefallen ist. Von dieser Gruppe existieren mehrere

Abgüsse: in Sydney, in Los Angeles (ehem. in Frankreich) und in

Karlsruhe (verm. zerstört).

Bereits der Zutritt in den Kaiserpark ist kostenpflichtig, den Preis

für die Kaiservilla empfinde ich als übertrieben teuer. Ein

Besuch ist hierbei ausschließlich mit einer Führung möglich und es gilt

ein Fotografierverbot. Da hier gleich drei Gegenargumente zu meiner

persönlichen Einstellung schlagend werden, verzichte ich aus

Überzeugung auf einen Visitation.

CHRONOLOGIE der wichtigsten historischen Ereignisse 1830-1916

1830 18-8 Geburt Franz Joseph's, Sohn des Erzherzog Franz Karl u der Erzherzogin Sophie, Prinzessin v. Bayern.

1835 Tod Kaiser Franz I. von Österreich, sein Sohn wird als Ferdinand I. nachfolgender österreichischer Kaiser.

1848 revolutionäre Bewegung in

Wien, die durch Fürst Windisch-Graetz niedergeschlagen wird. Abdankung

Kaiser Ferdinand I., sowie seines Bruders Franz Carl auf den

österreichischen Kaiserthron.

1848 2-12 Franz Joseph tritt als 18 jähriger die Regierung an.

1849 Revolution in Ungarn (Kosuth): Österreich schlägt mit russischer Hilfe den Aufstand nieder.

1849 Schlachten von Custozza u. Novara: Österreichische Siege gegen Italien (König Albert von Sardinien)

1854 24-4 Hochzeit Kaiser Franz Joseph mit Elisabeth, Herzogin in Bayern.

1854-56 Krimkrieg: Westmächte England, Frankreich und Österreich im Kampf gegen Russland.

1856 Der Friede von Paris beendet den Krimkrieg, Russland verliert u.a. die Schutzherrschaft über die Donaufürstentümer.

1859 Italienischer

Einigungskrieg Sardinien u Frankreich besiegen Österreich in den

Schlachten bei Magenta u. Solferino, Friede von Zürich: Osterreich

tritt die Lombardei an Kaiser Napoleon III v. Frankreich ab, der dieses

Land an Sardinien abgibt.

1860 Volksaufstände in Toscana, Modena, Parma und Romagna führen zur Vereinigung mit Sardinien.

1861 Viktor Emanuel II. v. Savoyen wird König von Italien.

1863 Fürstentag zu Frankfurt:

Kaiser Franz Joseph versucht vergeblich eine Einigung Deutschlands im

großdeutschen Sinn, die von Österreich vorgeschlagene Reform der

deutschen Bundesverfassung wird von Preußen abgelehnt.

1864 Gemeinsamer preußisch-Österreichischer Feldzug gegen Dänemark, Niederlage der Dänen.

1864 30-10 Friede zu Wien: Dänemark tritt die Herzogtümer Lauenburg, Schleswig u. Holstein an Preußen und Österreich ab.

1865 14-8 Gasteiner Vertrag: Österreich übernimmt die Verwaltung in Holstein, Preußen in Schleswig, Lauenburg fällt an Preußen.

1866 15-6 Krieg Preußen gegen Österreich, Hannover und die deutschen Südstaaten.

1866 3-7 Österreichische Niederlage bei Königgraetz.

1866 26-7 Waffenstillstand von Nikolsburg: Preußen verzichtet auf eine Vernichtung Österreichs.

1866 23-8 Friede zu Prag:

Auflösung des Deutschen Bundes, Österreich scheidet somit aus dem Reich

aus und anerkennt die Neugestaltung Deutschlands.

1866 3-10 Friede zu Wien: zwischen Österreich u. Italien: Österreich verliert Venetien.

1867 Gründung des Norddeutschen Bundes.

1867 19-6 Erschießung Kaiser Maximilian von Mexico, (jüngerer Bruder Kaiser Franz Joseph) zu Queretaro.

1867 21-12 Ausgleich mit

Ungarn: Ungarn wird mit seinen Kronländern als besondere Reichshälfte

anerkannt (Cis- u. Transleithanien) in Personalunion mit Österreich

wobei es einen eigenen Reichstag und ein eigenes Ministerium erhielt.

Gemeinsam bleiben Heer, Finanzen und Außenpolitik.

1870 19-7 Frankreich erklärt

Preußen den Krieg, die Süddeutschen Staaten erfüllen ihre

Bündnisverpflichtung gegen Preußen, Österreich bleibt neutral (wegen

der russischen Gefahr)

1870 1/2-9 französische Niederlage bei Sedan. Gefangennahme Kaiser Napoleon III.

1871 18-1 Deutsche

Kaiserproklamation: Wilhelm I. wird erster deutscher Kaiser. Die

deutsche Einheit wird somit im kleindeutschen Sinne zum Abschluß

gebracht.

1871 26-2 Friedenspräliminarien zu Versailles: Frankreich tritt das Elsaß u. Teile von Lothringen mit Metz an Deutschland ab.

1871 10-5 Friede zu Frankfurt: Bestätigung der Abmachungen von Versailles.

1873 9-1 Napoleon. stirbt in Chislehurst bei London.

1873 22-10 Dreikaiser Abkommen

(Deutschland, Österreich, Russland) Freundschaftsvertrag Kaiser Wilhelm

I., Kaiser Franz Joseph, Zar Alexander II. zur Aufrechterhaltung des

Friedens.

1878 Berliner Kongress:

Abwendung, des drohenden Krieges zwischen England u Russland,

Österreich nimmt Bosnien u. die Herzegowina vorläufig in Verwaltung.

1879 7-10 Schließung eines Zweibundes: Österreich u das Deutsche Reich verbunden sich gegen einen russischen Angriff.

1882 20-5 Italien schließt sich dem Zweibund von 1879 an, ab nun Dreibund.

1888 9-3 Tod Kaiser Wilhelm I., Nachfolger Kaiser Friedrich Ⅲ. für 99 Tage.

1888 15-6 Wilhelm II. wird als 29 jähriger deutscher Kaiser.

1889 30-1 Selbstmord Kronprinz Rudolf von Österreich (einziger Sohn Kaiser Franz Joseph) in Mayerling.

1898 10-9 Ermordung Kaiserin Elisabeth von Österreich in Genf.

1908 Begegnung König Eduard

VII. von England mit Kaiser Franz Joseph in Ischl. Ein Versuch

Österreich von Deutschland zu trennen, mißlingt.

1908 5-10 Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich.

1912 Erster Balkankrieg Bulgarien, Serbien, Montenegro u. Griechenland gegen Türkei. Niederlage der Friedenskonferenz London.

1913 7/11-7 Zweiter Balkankrieg auf Grund von Unstimmigkeiten über die Verteilung der Beute. Serbien,

Griechenland u. Rumänien gegen Bulgarien. Frieden zu Bukarest und Konstantinopel.

1914 28-6 Ermordung des

österreichischen Thronfolgerpaares Franz Ferdinand (Neffe von Kaiser

Franz Joseph) in Sarajewo durch serbische Nationalisten.

1914 28-7 Osterreich-Ungarn erklärt den Krieg an Serbien. Unterzeichnung des Völkermanifestes durch

Kaiser Franz Joseph in Ischl. Ausbruch des 1. Weltkrieges.

1916 21-11 Kaiser Franz Joseph stirbt zu Schönbrunn im 87. Lebensjahre.

Springbrunnen im Kaiserpark direkt vor der „Kaiservilla“

Der den villennahen Parkteil bestimmende Springbrunnen ergänzte erst

relativ spät, nämlich 1881, das Park-Ensemble und wurde vom bekannten

Bildhauer der Ringstraßenära Viktor Tilgner geschaffen. Vorher befand

sich an seiner Stelle ein ovales Blumenbeet, dann ein großer

Kandelaber. Das flache, annähernd ovale Becken liegt in der Hauptachse

der „Kaiservilla“ und wird durch eine größere und zwei kleinere

Marmor-Gruppen von Putti mit Fischen, zwischen denen Wasserstrahlen

emporschießen, belebt.

Die berühmten blauen Kugeln (Teil der „Zodiac Heads“ Serie) von

Ai Weiwei, die im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 im

Kaiserpark der Kaiservilla in Bad Ischl installiert wurden. Die

knallblauen Tierkreis-Köpfe („Zodiac Heads“) entstanden ursprünglich

als Nachbildungen von kaiserlichen chinesischen Tierkreiszeichen –

bekannt sind sie auch aus Pekings Kaiserpalast. Von 13. Juni bis 27.

Oktober 2024 waren sie als Teil der Ausstellung „Transcending Borders –

Dialog mit der Hallstattkultur“ im öffentlichen Park vor der

Kaiservilla zu sehen. Mein Besuch war eine Woche vor Beginn.

Themengarten „... und doch so fern" - Die Sehnsucht der Möwe

Der Themengarten „... und doch so fern" ist inspiriert von den

zahlreichen Reisen von Kaiserin Elisabeth. Angetrieben von einer

unbestimmten Sehnsucht war Sisi oft monatelang unterwegs, bereiste ganz

Europa und Nordafrika. Ihre erste längere Reise führte sie aus

Gesundheitsgründen im Winter 1860 nach Madeira. Viel Zeit verbrachte

Sisi auch auf Schloss Gödöllö und die griechische Insel Korfu wurde zu

einem ihrer Lieblingsorte. Während ihrer Reisen versuchte Sisi,

sich ihre Einsamkeit mit Gedichten von der Seele zu schreiben: „Eine

Möwe bin ich von keinem Land, Meine Heimat nenne ich keinen Strand,

Mich bindet nicht Ort und nicht Stelle; Ich fliege von Welle zu Welle."

Die Inhalte des Themengartens: Drei bepflanzte Inseln mit Bezug zu

Madeira, Korfu und Gödöllő, das Plätschern des Wassers, die Möwen als

Symbol für die Sehnsucht nach der Ferne, und eine Collage aus Bildern

und Texten von Kaiserin Elisabeth. Im Sisipark findet sich mit dem

Themengarten „So nah ..." eine Entsprechung, die über Sisis Liebe zur

heimischen Bergwelt und ihre Leidenschaft, das Reiten erzählt.

Museum Marmorschlössl im Kaiserpark gelegen, etwa 10 Gehminuten von der Kaiservilla entfernt

Zum Haus: Kaiserin Elisabeth ließ die Villa 1856 an Stelle der

„Jausenstation in der Schmalnau“ im Tudor-Stil erbauen. Ein Hauch von

„Neuschwanstein“ weht durch das Haus. Dieses ist aus rötlichem Marmor

erbaut und drohte nach dem 2. Weltkrieg zu verfallen. Das Land

Oberösterreich sanierte das Schlösschen und brachte darin das

Photomuseum unter.

Wenige Tage nach meinem Besuch fand die 'Ausstellung Ai Weiwei' statt. Bei meinem Ausflug war das Gebäude allerdings gesperrt.

Erzherzogin Sophie erwarb die Biedermeiervilla vom Notar Eltz als

Hochzeitsgeschenk für Franz Josef und Elisabeth. Der Umbau im

neoklassizistischen Stil erfolgte durch Antonio Legrenzi. Zwei

Seitenflügel wurden angebaut, sodass der Grundriss nun ein großes „E“

darstellt. Den Park gestaltete Hofgärtner Franz Rauch. Kaiser Franz

Josef bewohnte die Villa fast jeden Sommer bis zum Jahre 1914. In

diesem Jahr hielt er sich das letzte Mal in Ischl auf. Die Einrichtung

der kaiserlichen Sommervilla ist im Original erhalten geblieben, die

Räumlichkeiten können besichtigt werden.

Verlobungspavillon - Die Gloriette

..Auf halber Höhe des rechten Parkhanges verbirgt sich nach einem

leichten Aufstieg die Gloriette. Die in Achteckform erbaute zarte,

reichlich verzierte Eisenkonstruktion, auch türkischer Gartenpavillon

genannt, war der Verlobungspavillon der jüngsten Tochter des

Kaiserpaares. Es war Franz Rauch, der erste kaiserlichen Hofgärtner,

der für Folgendes verantwortlich war: Die Vollendung der Villa, die

Erbauung von Verwaltungsgebäuden, Park und Gartenanlagen, Pavillons im

Park, Kaiserin Elisabeths Cottage und die Wasserleitung, die vom

Gebirge jenseits des Jainzenberges in die Villa verlegt wurde.

Sämtliche Betriebsgebäude und auch die Pavillons im Park waren um ca.

1859 in vollem Einsatz.

Der Verlobungspavillon, eine leichte Eisenkonstruktion im maurischen

Stil, erinnert an die Hochzeit der jüngsten Kaisertochter Marie Valerie

mit, Erzherzog Franz Salvator im Jahre 1890, die in Ischl gefeiert

wurde. Die gemeinsamen Wanderungen mit ihrer Mutter Kaiserin Elisabeth,

ließen in Marie Valerie eine tiefe Zuneigung zu Ischl, zur Kajservilla

und zum Kaiserpark entstehen. Ihre prächtige Hochzeit fand in der

Ischler Pfarrkirche statt und schließlich war sie es, die das Ischler

Erbe antrat und an ihre Nachkommen weitergeben konnte. Der Park und das

Marmorschlössl waren ein Zufluchtsort für die Kaiserin, die lange

Spaziergänge unternahm, um von den Pavillons aus den Rundblick auf die

Berge und den Dachsteingletscher zu genießen.

Evangelische Friedenskirche in der Bahnhofstraße 5

Im Jahr 1875 wurde der ehemalige k.k. Kornstadel angekauft und im Laufe

der folgenden sechs Jahre zu einem Schul- und Pfarrhaus sowie zur

Kirche (im neugotischen Stil) umgebaut. Die Weihe zur evang.

Pfarrkirche erfolgte am 1. Juli 1881 durch Superintendent Jakob Ernst

Koch - fast genau 100 Jahre nach dem Toleranzpatent von Josef II.

Aus der Geschichte der evangelischen Pfarre (AB) Bad Ischl

Schon bald nach Beginn der Reformation finden wir Luthers Lehre auch im

Salzkammergut. 1533 erhält Goisern in Christian Dayer seinen ersten

evangelischen Pfarrer. Ischler Bürgerinventare weisen den Besitz

evangelischer Bücher nach und 1583 ist mit Martin Waldner ein

lutherischer Pastor bezeugt. Im Ischler Marktrichter Joachim Schwarzl

(um 1600) gewinnen die Evangelischen des Ischllandes eine markante

Führergestalt.

1602 kommt es zur sogenannten "Ischler Rebellion" an der sich die

gesamte Bevölkerung des Ischllandes beteiligt, um einer zwangsweisen

Rekatholisierung entgegen zu steuern. Diese wird aber durch Truppen des

Erzbischofs Wolf Dietrich niedergeschlagen und die Gegenreformation

gewinnt im ganzen Lande an Boden. In der Stille der Berghöfe und bei

den Salzarbeitern werden aber evangelische Bücher weiterhin in geheimen

Zusammenkünften gelesen.

1731 melden sich 131 Lutheraner aus der Herrschaft Wildenstein.

Zahlreiche Familien müssen im 18. Jahrhundert um ihres Glaubens willen

auswandern. Diese Transmigranten werden nach Siebenbürgen verschafft

und dort sesshaft.

1781 erläßt Kaiser Josef II. das Toleranzpatent und ermöglicht neues

evangelisches Leben. In Ischl bekennen sich 41 Personen zur

Augsburgischen Confession und werden in die evangelische Pfarre Goisern

eingemeindet.

1859 kommt die Großherzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin mit

Großherzog Friedrich Franz II. zu einem Kuraufenthalt nach Ischl. Durch

sie wird der Großherzog in den folgenden Jahren zum großen Förderer der

kleinen evangelischen Gemeinde.

1861 wird in Reiterndorf Nr. 77 ein Schulhaus angekauft. Es dient

zugleich als Bethaus, Lehrerwohnung und Unterkunft für die

"Saisonprediger" aus Mecklenburg.

1875 kann der "Salinenkornstadel" um 15.000 Gulden erworben werden.

Durch namhafte Spenden vieler privater Gönner, sowie der kaiserlichen

Majestäten aus Österreich und Deutschland erfolgt der Umbau zu Kirche,

Schule und Pfarrhaus.

1881 Kirchweihfest und Glockenweihe durch Superintendent Jakob Franz

Koch III. aus Wallern. Die evangelische Pfarrgemeinde ist inzwischen

auf 300 Personen angewachsen.

Am 5. Oktober 1902 wird Ischl zur selbstständigen Pfarrgemeinde

erhoben. Zum Gemeindegebiet gehören auch die Evangelischen der

Ortsgemeinden Strobl, St. Wolfgang und St. Gilgen.

1938 Auflösung der evangelischen Privatschule durch die politische Behörde.

1945 Bedingt durch das Kriegsende ist das Salzkammergut mit

Flüchtlingen restlos überfüllt. Dadurch ein starkes Anwachsen der

evangelischen Gemeinde Bad Ischl.

1959 Weihe des Friedenskirchleins in St. Wolfgang.

1979 Erstmals wird eine zweite Pfarrstelle in Bad Ischl genehmigt und durch Pfarrerin Heidi Lieberich besetzt.

Im Jubiläumsjahr 2002 zählt die evangelische Pfarrgemeinde Bad Ischl

1354 Seelen und wird von den beiden Pfarrern Erhard Lieberknecht und

Dankfried Kirsch betreut.

SALZLICHTKREUZ - Botschaft von Jesus

Joh.8,12: „Ich bin das Licht der Welt".

Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis (in der

Gottesferne) umherirren, sondern das Licht des Lebens haben (schon

jetzt in dieser Welt und im besonderen dann in aller Ewigkeit in der

Nähe der Gottesliebe). Und weiter spricht Jesus zu seinen Jüngern und

Nachfolgern ab Matth. 5,13: „Ihr seid das Salz der Erde --, ihr seid

das Licht der Welt --, und später „Stellt euer Licht nicht unter den

Eimer, sondern lasst es leuchten"-- und weiter: „Habt immer Salz

dabei!" Heute wissen wir: Ohne Sonnenlicht kann die Natur nicht sein.

Jesus sagt: Ohne meinem Licht kann der Mensch nicht leben! Schon gar

nicht in alle Ewigkeit. Und was hat es mit dem Salz auf sich? Heute

wissen wir: Salz ist die gute Würze unserer Speisen; Salz konserviert

und macht Speisen lange lagerbar; Salz ist lebensnotwendig für Mensch

und Tier. Jesus wusste das schon vor rund 2000 Jahren. Ihr, meine

Freunde, seid die Würze der Menschheit, ihr seid die Erhalter meines

Wortes, ihr seid unentbehrlich für alle Menschen!

EVANGELISCHE FRIEDENSKIRCHE

Ehem. k.k. Kornmagazin umgebaut z. Kirche u. Schule, Kirchw. 17.7.1881

Unterstützung durch Friedr. Franz Ⅱ. Großherzg. v. Mecklenburg

Die ÖBB 698.01 ist eine 1941

von Henschel hergestellte ehemalige deutsche Bn2t-Heeresfeldbahnlok,

die als Musterlok für die Heeresfeldbahn gebaut wurde. Der 160 PS

starke Zweikuppler basierte technisch auf der „Helfmann“-Type von

Henschel und hatte Elemente anderer HF-Lokomotiven verbaut, blieb

jedoch genau so wie die im selben Jahr gebaute ÖBB 898.01 ein

Einzelstück. Sie wurde aufgrund ihrer niedrigen Höchstgeschwindigkeit

von lediglich 25 km/h vor allem in St. Pölten Alpenbahnhof im

Verschubdienst eingesetzt. Seit 2017 steht sie vor dem Bahnhof Bad

Ischl unter Dach, zusammen mit einem originalen zweiachsigen

Personenwagen der SKGLB von 1893. Laut einer Plakette auf dem Zylinder

wurde die heute im Besitz des Technischen Museum Wien stehende Maschine

im Jahr 1991 restauriert.

„Atemluft“ von Xenia Hausner am Bahnhofplatz

Die Skulptur der Künstlerin Xenia Hausner wurde im Rahmen der

„Kulturhauptstadt 2024“ Anfang Mai 2024 auf dem Bahnhofplatz

aufgestellt. Über einer Frauenbüste aus silbrig glänzendem Material

(Aluminium poliert) liegt wie eine schwere Last eine „Flasche mit

Atemluft“. Hausner will mit diesem Kunstwerk die gesellschaftlichen und

existentiellen Probleme unserer Zeit aufzeigen. Sie weist eindringlich

auf unsere schwindenden Ressourcen hin. Xenia Hausner, Tochter des

österreichischen Malers Rudolf Hausner, wurde 1951 in Wien geboren, ist

international anerkannte Künstlerin und als Malerin und Bühnenbildnerin

bekannt. Ihre Werke hängen in den führenden Museen der Welt. Sie ist

mit dem Salzkammergut eng verbunden. Mit „Atemluft“ hat sie erstmals

eine Skulptur geschaffen.

Der Bahnhof wurde anlässlich

der Errichtung der Kronprinz Rudolf Bahn 1877 eröffnet (Attnang

Puchheim nach Stainach-Irdning). Er ist im Stile des Historismus

errichtet und hatte wegen der Sommeraufenthalte Kaiser Franz Josefs in

Ischl besondere Bedeutung. Ab 1894 verkehrte auch die

Salzkammergutlokalbahn von hier nach Salzburg. Es war eine

Schmalspurbahn, die 1957 eingestellt wurde. Heute fahren von diesem

Bahnhof auch viele Busse in verschiedenste Richtungen und verbinden

Ischl mit dem gesamten Salzkammergut.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag, kann sich gerne dieses Video antun: