web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Burgmuseum Archeo Norico

Deutschlandsberg, August 2024

Archäologie, Kelten, Mittelalter und vieles mehr -

erlebbar im Burgmuseum Archeo Norico im Herzen der Burg

Deutschlandsberg. Acht spannende Ausstellungen sowie die romanische

Kernburg mit Zisterne und Rundweg laden zum Verweilen ein. Zum

krönenden Abschluss bietet der Burgturm einen einzigartigem

Panoramablick über das Schilcherland!

Auf einem Ausläufer der Koralpe erhebt sich auf einem felsigen

Geländesporn die Burg Deutschlandsberg. Nachweise für eine frühe

Besiedlung des späteren Burgareals liegen mit archäologischen Funden

aus der Kupferzeit und der späten Steinzeit vor. Auch aus der

keltischen Latèneperiode und der römischen Kaiserzeit stammen Funde,

die belegen, dass der Berg seit langem besiedelt wurde. Im Mittelalter

bildete die Burg den Verwaltungsmittelpunkt für große Landbesitzungen

in der Region, die dem Erzbistum Salzburg unterstanden.

Die erste urkundliche Nennung eines Friedrich von Lonsperg als Burggraf

wird in das Jahr 1153 datiert. Möglicherweise gehört in diese Zeit

bereits der erste steinerne Turm, der am höchsten Punkt des Areals

erbaut wurde. Während er auf drei Seiten durch die steilen Abhänge zur

Laßnitz gut geschützt war, befand sich an seiner Ostseite ein

natürlicher Graben. Wenig später wurde eine erste Ringmauer erbaut, die

den Turm umgab und wohl auch bereits einen ersten Palas (einen

repräsentativen Saalbau) einschloss. Groß angelegte Um- und Ausbauten

stammen aus der Gotik, wie beispielsweise der um das Jahr 1300 erbaute

mächtige Wohntum mit seinen Nebengebäuden. Der Renaissance, also dem

ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhundert, gehören der heutige

Hoteltrakt (Kuenburgtrakt) sowie der sog. Rittersaal (das heutige

Burgrestaurant) an. Der alte romanische Hofbereich hingegen wurde in

der Neuzeit nicht mehr genutzt. Erst durch die archäologischen

Grabungen sowie die darauffolgenden Rekonstruktionsarbeiten und

Erschließungsmaßnahmen der vergangenen Jahre konnte dieser Bereich

wieder genutzt und in die Kernburg integriert werden.

Das Burgmuseum ArcheoNorico beherbergt eine bedeutende Sammlung

archäologischer Funde aus der Steiermark und Kärnten. Fundobjekte,

anhand derer die über 6500-jährige Besiedelungsgeschichte der Region

fassbar und erlebbar wird, bilden den Hauptbestandteil der

Schausammlung, die sich in den renovierten Räumlichkeiten der Kernburg

befindet. Funde aus der keltischen Latèneperiode, aber auch

kaiserzeitlicher Schmuck sowie die Funde von neuzeitlichem Waldglas

können dort besichtigt werden. Kern der Sammlung bildet die

Gebrüder-Steffan-Stiftung für Vor- und Frühgeschichte, die mit dem Ziel

eingerichtet wurde, bedeuten de archäologische Funde der Öffentlichkeit

zugänglich zu machen.

Erzbischöflich-salzburgische Burg

Der älteste Teil der Burg war der siebeneckige Turm am höchsten Punkt

des Felsens. Unmittelbar östlich davon lag ein erster Graben, der eine

wir- kungsvolle Befestigung darstellte. Später wurden eine Kapelle und

ein erster Saalbau errichtet und ein neuer Burggraben (der sogenannte

Halsgraben, der auch heute noch besteht) angelegt. Im 14. Jahrhundert

fanden größere Baumaßnahmen statt, bei denen der große gotische Tor-

bzw. Wohnturm, der Palas, ein sog. Gadenbau sowie Wirtschaftgebäude

erbaut wurden. Östlich der Kernburg wurde ab dem späten 16. Jh. der

sog. Kuenburgtrakt, durch den eine Verbindung mit einem älteren

Rundturm geschaffen wurde, angebaut.

Burg Landsberg

Die erste urkundliche Nennung der Burg Landsberg stammt aus dem Jahr

1153, als ein Friedrich von Lonsperg als Ministeriale (örtlicher

Verwalter) der Salzburger Erzbischöfe genannt wird. Die Burg bildete

das Zentrum der weststeirischen Besitzungen des Erzbistums.

Archäologische Reste bezeugen aber eine viel ältere Nutzung des Areals.

So wurden Funde aus der Jungsteinzeit (5. Jahrtausend v. Chr.), der

Kupferzeit, aber auch der späten Eisenzeit, der Zeit der Kelten,

gemacht. Aus der römischen Kaiserzeit stammen Funde, die darauf

hinweisen, dass sich auch in dieser Epoche eine Siedlung an dieser gut

zu verteidigenden Stelle befand.

Eine Burg war im Mittelalter ein befestigter Ort. Mit „befestigt" ist

gemeint, dass man diesen Platz im Krieg sehr gut ver- teidigen konnte.

Dafür sorgten unter anderem auch die hohen Mauern und Gräben die jede

Festung umgaben. Burgen waren ursprünglich aus Holz gebaut. Viele

liegen an höher gelegenen Stellen, da man so einen besseren Überblick

über das Land hatte und Feinde schon von Weitem sah. Auch die Burg

Deutschlandsberg steht wie ihr seht auf einem Hügel. In der Burg lebte

der Burgherr und seine Familie. Besonders bequem war dieses Leben

allerdings nicht, denn es war kalt, dunkel und meist sehr unhygienisch.

Die einzigen beheizbaren Räume waren kleine Stuben auch „Kemenaten"

genannt. Die restliche Burg war vor allem im Winter geradezu

unerträglich kalt. Burgherren gehörten meist zum Adel oder zum Klerus.

Der Klerus ließ seine Burgen und die dazugehörigen Ländereien jedoch

oft von adeligen Burgverwaltern, soge- nannten „Ministerialen",

betreuen, die auch für deren Verteidigung verantwortlich waren. Unsere

Burg war beispielsweise Jahrhunderte lang im Besitz der Erzbischöfe von

Salzburg und wurde vom Ministerialengeschlecht der „Lonsberger"

verwaltet. Eine Burg zu erobern war damals eine wahre Mammutaufgabe,

denn ihre Mauern waren meist mehrere Meter dick. So benutzte man u. a.

Katapulte um diese zu beschädigen oder auch um Tierkadaver hinter die

Mauern zu schießen und so Seuchen und Krankheiten hineinzubekommen.

Auch gab es Rammböcke mit denen man versuchte die ultimative

Schwachstelle der Burg, die Zugbrücke, einzuschlagen. Am sichersten war

es für die Angreifer jedoch die Anlage durch monatelange Belagerung

auszuhungern, was jedoch einiges an Geduld erforderte. Als die ersten

Schusswaffen und Kano- nen erfunden wurde endete das Zeitalter der

Ritter und Burgen. Gegen diese Art von Waffen konnte keine noch so

dicke Mauer und auch keine Rüstung mehr bestehen. Viele Burgen wurden

deshalb nach dem Mittelalter abgebaut oder sie wur- den so umgebaut,

sodass man darin besser wohnen und arbeiten konnte. Um viele Burgen

kümmerte sich aber niemand mehr und sie wurden zu Ruinen. Auch unsere

Burg verfiel zur Ruine wurde allerdings in den letzten Jahren nach und

nach aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt.

Die ArchäoRegion Südweststeiermark

In der Region, die von der Koralpe bis ins Leibnitzer Becken reicht,

befinden sich zahlreiche archäologische Stätten. Menschen der

Steinzeit, der Bronze- und Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und des

Mittelalters lebten hier und prägten die Region. Das archäologische

Erbe umfasst ihre Spuren die Überreste von Siedlungen, Gräbern,

Heiligtümern, Verkehrswegen und vieles mehr. Für Archäologie,

Denkmalpflege und Museen ist es wichtig, die Spuren zu sammeln, zu

bewahren und zu erforschen. Das Wissen um die vergangenen Kulturen und

deren Wandel wird in den Museen der ArchäoRegion Südweststeiermark

vermittelt.

Die Wiedererrichtung einer mittelalterlichen Burg

Die Kernburg wurde im Laufe der Zeit baufällig und war im 19.

Jahrhundert schon so desolat, dass sie kaum bewohnbar war. Als der

Einsturz des polygonalen Turmes drohte und dadurch eine Gefahr für den

bereits bestehenden Weg durch die Klause bestand, wurde der Turm im

Jahr 1876 gezielt gesprengt. Mit dem Erwerb der Burgruine durch die

Stadtgemeinde Deutschlandsberg begann im Jahr 1932 die Renovierung und

der Wiederaufbau der Burg. Als letzte Etappe konnten im Rahmen eines

von der EU geförderten LEADER-Projektes der polygonale Turm, die

Brunnenstube sowie das Dach des gotischen Wohnturms wiedererrichtet

werden.

Handfeuerwaffenentwicklung

(Hinterlader- und Repetiergewehre, 2. Hälfte 19. Jhd.)

1.) Deutsches Infanteriegewehr M 88, System Mannlicher, gezogener

Hinterlader mit Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5

Patronen im Mittelschaft, Kaliber 7,9 mm, Fertigung Amberg.

2.) Russisches Repetiergewehr M 1891 (gebaut 1892) System

Mossin-Nagant, gezogener Hinterlader mit Geradezug- Drehwarzenverschluß

und Kastenmagazin für 5 Patronen im Mittelschaft, Kaliber 7,65 mm,

aufgepflanztes Nadelbajonett.

3.) Französisches Repetiergewehr Chatellerault M 1892, gezogener

Hinterlader mit Zylinder-Drehkolbenverschluß, Kastenmagazin für 3

Patronen im Mittelschaft. Dazu französisches Nadelbajonett mit

Aluminiumgriff.

4.) Norwegisches Repetiergewehr M 1894 System Krag-Jorgensen, gezogener

Hinterlader mit Zylinder-Drehkolbenverschluß, Seitenmagazin am

Mittelschaft, Kaliber 6,5 mm.

5.) Österreichisches Repetiergewehr M 1895, System Mannlicher,

gezogener Hinterlader (4 Züge mit Rechtsdrall) mit

Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5 Patronen im

Mittelschaft, Kaliber 8 mm, Waffenfabrik Steyr. Aufgepflanztes

Messerbajonett M 1895 für Repetiergewehre System Mannlicher.

5.A.) Ladestreifen für System Mannlicher, M 1895, 5 Zentralfeuerpatronen, Kaliber 8 mm.

6.) Österreichischer Repetierstutzen M 1895, System Mannlicher,

gezogener Hinterlader (4 Züge mit Rechtsdrall) mit

Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5 Patronen im

Mittelschaft, Kaliber 8 mm. Fertigung in Budapest.

36.) K.u.K. Offizierskartusche (Behälter für Zentralfeuerpatronen), an

den Seitenflächen mit Waffen- und Kanonendarstellungen verziert, um

1910.

35.) Leibriemen aus Leder der K.u.K. Armee mit Messingschließe (kaiserlicher Doppeladler).

Faustfeuerwaffenentwicklung (17. - 19. Jhd.)

27.) Deutscher Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, kannelierter

Zylinder, 6-schüssig, runder glatter Lauf, Suhler-Fertigung, 1882.

28.) Französischer Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, 6-schüssig,

gezogener, an der Mündung runder Lauf, bronzierte Metallteile,

Fertigung St. Etienne, 1874.

29.) Französischer Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, 6-schüssig,

achtkantiger gezogener Lauf, brünierte und bronzierte Metallteile,

Fertigung St. Etienne, Ende 19. Jhd.

Blankwaffenentwicklung (19.-20. Jhd., erste Modellwaffen)

21.) Prunktablett aus Silber

Auch nach dem Ende des 30-jährigen Krieges waren Darstellungen von

Schlachten und der Kriegskunst immer sehr beliebt. Man denke z. B. an

die Türkenfeldzüge und die Verherrlichung Prinz Eugens von Savoyen. Die

vorliegende kunstvolle Treibarbeit in Hochreliefform ist nach 1650

entstanden und trägt noch stark die Züge des 30-jährigen Krieges.

Steirische Privatsammlung.

Folterschandmaske aus Eisen mit im Innenteil montierten Zungenstabilisierungsblech

Kelch aus Gold mit hohlem Standfuß. Kuppa mit mehreren ovalen

Medaillons (Personen in Brustbilddarstellung) dekoriert.

Früh-Hochmittelalter, 8.-13. Jh.

In Reliefformen geblasene und gepresste Gläser

Seit Erfindung der Glasmacherpfeife in den letzten Jahrzehnten vor

Christi Geburt kennt man Gläser mit plastischen Verzierungen. Die

Muster waren in eine Holzform vertieft eingeschnitten und übertrugen

sich beim Einblasen der heißen Glasmasse als Relief auf die

Gefäßwandung. Um 1815/20 setzte in Amerika die Erzeugung von

Gebrauchsgläsern mit geometrischen Reliefmustern ein, die Vorbilder

dazu fand man in geschliffenen Gläsern aus England und Irland. Dazu

verwendete man keine Holzformen mehr, die zu schnell ausgebrannt wären,

um für die Massenfabrikation geeignet zu sein, sondern dreiteilige

Metallformen. 1827 hatte man das Verfahren so weit mechanisiert, dass

die Gläser in der Metallform gepresst werden konnten. Für diesen

Prozess wurde eine zähflüssige Glasblase in die Form gegeben und mit

einem Stempel gegen die Innenwand der Form gepresst, wobei auch die

feinsten Muster scharfkantig herauskamen. Allerdings konnten nur solche

Gegenständę gepresst werden, deren Hohlraum zylindrisch war oder sich

nach oben verbreiterte, um den Stempel wieder herausziehen zu können,

also Becher, Pokale, Kännchen und Vasen. Keinen Beschränkungen unterlag

das Pressen von Tellern, Platten, aller Arten von Schalen mit und ohne

Deckel und massiver Gegenstände wie Tür- und Möbelknöpfe,

Kerzenleuchter sowie Füßen von Pokalen, Schalen und Dosen. Bei der

Auswahl der erhabenen Muster waren die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.

Alle Schliffmuster konnten in einem Arbeitsgang gepresst werden, dazu

die kompliziertesten Ornamente, die in Handarbeit nicht hätten

hergestellt werden können, und alle nur erdenklichen figürlichen Motive.

Die außerordentliche Billigkeit der in Massen produzierten Pressgläser

machte reich verziertes Glas zum ersten Mal für breite

Bevölkerungsschichten erschwinglich, die sich geschliffene Ware nicht

hätten leisten können. In Österreich gab es mehrere Hütten, die neben

geschliffenem auch gepresstes Glas erzeugten. Eine der ersten

Glashütten war die des Benedikt Vivat in Langerswald (Bachern, heute

Slowenien), die auf der Wiener Ausstellung 1835 gepresste Trinkgläser

zeigte. In der Steiermark zählte das in verzierte Formen eingeblasene

Glas in der Zeitphase ab 1840 zu den geläufigen Erzeugnissen der

Glaswerkstätten der Koralpe und des Bacherns. Im Musterbuch von 1869

der Glasfabrik Ferdinandstal-Staritsch bei Eibiswald sind Produkte aus

Pressglas wie beispielsweise Teller, Kerzenleuchter und Salzbehältnisse

angeführt. Die Glasbläser fertigten aus Becherformen auch beliebte

Taschenflaschen für Schnaps, so genannte Tschuttera, für den lokalen

Vertrieb. Im Böhmerwald begann man ebenfalls schon 1836 in der

Adolphshütte bei Winterberg mit der Produktion von in Reliefformen

geblasenen Gläsern, die mit „erhabenen arabeskenhaften Verzierungen"

dekoriert waren.

Die Waldglashütten des Mittelalters und der Neuzeit

Im Mittelalter waren Glasgefäße begehrte und äußerst selten vorkommende

Gegenstände, die vermutlich nicht lokal, sondern in überregionalen

Produktionszentren hergestellt wurden. Erste schriftliche Nachrichten

zu Waldglashütten in der Steiermark betreffen bereits das 13. Jhd.

Archäologisches Fundmaterial aus heimischen Burganlagen, zumeist

Fragmente verschieden geformter und verzierter Gläser, stellt neben

urkundlichen Nennungen die einzige sichere Quelle zur Glasproduktion

dieses Zeitalters dar. Eine große Anzahl von Waldglashütten war in der

heutigen Steiermark (Region Soboth/Koralpe und Salla) und auch in

benachbarten Gebieten des heutigen Sloweniens (z. B. Region Bachern)

seit dem 16. Jhd. in Betrieb. So wissen wir beispielsweise über

insgesamt sieben Glashütten Bescheid, deren Betriebe über kurze oder

längere Zeit auf der Koralpe angesiedelt waren.

Riesige zusammenhängende Waldflächen, die im Besitz des Adels und der

Klöster standen, überzogen große Gebiete der Steiermark. Von besonderem

Interesse für die Grundeigentümer waren Waldungen im Mittelgebirge, die

durch den Bau einer Glashütte optimal genutzt werden konnten. Die

Glashütten lagen als geschlossene eigenständige Betriebe aufgrund der

Feuergefahr außerhalb der Dorfsiedlungen oder Güter. In den

Waldglashütten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jhds. wurden

neben einfachen, für den täglichen Gebrauch bestimmten Hohlglaswaren

(Trinkgeschirr, Glasbehälter, Flaschen usw.), auch Tafelglas

(Fensterscheiben) und Luxusgüter wie Spiegel und aufwendig geschliffene

und bemalte Gläser hergestellt. Der Niedergang der letzten

Waldglashütten der Koralpe, insbesondere in den Jahren um 1870-1880,

war unter anderem eine Folge des an den Waldungen betriebenen Raubbaues

und der immer schwieriger werdenden Absatzsituation. Die zumeist

herrschaftlichen Grundbesitzer bzw. Betreiber der Glashütten legten

wenig Wert auf die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlschläge,

wodurch um die Glashütten fortan neue landwirtschaftliche Flächen

entstanden. Zur Versorgung einer Glashütte war auch ein großes

wirtschaftliches Umfeld notwendig, das aus einer betriebseigenen

Meierei, Brauerei und Sennerei bestehen konnte.

Glas und Kohle Das Zeitalter der Industrialisierung

Nachdem im ausgehenden 18. Jhd. der Holzmangel immer eklatanter wurde,

machte ein vom Kaiserhof erteiltes Privileg den Glashüttenbetreibern

die Verwendung von Steinkohle lukrativ. Eine der ersten Glashütten die

auf Holzfeuerung verzichtete und ihre Öfen mit Kohle beheizte, war die

Agneshütte (1794) in der ehemaligen Untersteiermark, heute

Liboje/Slowenien. Bald darauf wurde in der Glashütte Oberdorf/Bärnbach

begonnen mit Kohle zu heizen. Dieser Prozess führte schlussendlich zur

Einstellung der letzten noch mit Holz feuernden Glashütten der Soboth

in der Weststeiermark, die bereits ab dem beginnenden 19. Jhd. von neu

errichteten Hütten im Raum Eibiswald sukzessive verdrängt wurden.

Die wirtschaftlichen Ursachen für diese Entwicklung lagen nicht nur in

den reichen Glanzkohlenvorkommen des Eibiswalder Reviers, sondern auch

in der damals optimalen Verkehrslage, die durch die Anbindung der

Weststeiermark an das Schienennetz der

Graz-Köflacher-Eisenbahngesellschaft gegeben war. So verwundert es auch

nicht, dass die Wieser Glasfabriken nächst dem infrastrukturell

bedeutenden Bahnhof erbaut wurden. Viele der neu errichteten Glashütten

im Raum Eibiswald dehnten sich unmittelbar um die Kohleschächte aus,

wie beispielsweise die Glashütten in Ferdinandstal/ Staritsch und

Vordersdorf. Damit war ein neues Zeitalter angebrochen. Dampfmaschinen

lösten die alten Wasserräder ab, Glasfacharbeiter und Gewerkschaften

bildeten sich heraus und Glas wurde zum Massenprodukt. Die glanzvolle

Zeit der Glasmacher in den Wieser und Eibiswalder Hütten endete in der

Weltwirtschaftskrise der Zwanziger Jahre des 20. Jhds. Nacheinander

mussten die Glashütten ihren Betrieb einstellen, und heute erinnern nur

noch wenige, in der Bevölkerung zumeist vergessene Gebäude an diese

einst glanzvolle alte Zeit.

Prunkvolle Trinkgarnitur mit Schenkkanne und 6 Trinkgläsern.

Versilbertes Tablett mit Widmung: "In dankbarer Würdigung der

unvergänglichen Verdienste des Herrn Anton Stiegler um den Obst- und

Weinbau, zur bleibenden Erinnerung von den Weinbautreibenden Marburgs

und Umgebung", datiert Marburg, 4. März 1899.

Reicher Mattschliffdekor mit Ranken, Sternen und Girlanden.

Steiermark, um 1899. Glashütte Josefsthal (Josipdol), Slowenien.

Steinschlosspistole (Scherzgefäß) mit geripptem Körper und plastisch geformter Batterie und Abzugsbügel. 1. H. 18. Jh.

Trinkstiefel (Scherzgefäß), Details aus gerippten Glassträngen. Steiermark, 2. Hälfte 18. Jhd.

Schnapshund (Scherzgefäß) aus brauner Glasmasse. Schräg gerippter Körper, Details zangengeformt. 1. Hälfte 18. Jhd.

Erzherzog-Johann-Pokal in Römerform aus Uranglas.

Oberteil mit Reliefdekor (formgeblasen), Schaft aufwendig geschliffen.

Palmettendekor, dazwischen steirisches Wappen mit Aufschrift

„Steyermark", 1840 mit landwirtschaftlichen Geräten, Profilbüste

Erzherzog Johann, Aufschrift „E. Herzog Johan. B.", landwirtschaftliche

Geräte, Aufschrift „Glasfab. D.B.V. K.K. Priv.“. Steiermark, Benedikt

Vivat, Glashütte Langerswald / Bachern (heute Slowenien), 1840.

Die Glasherstellung

Auch die wichtigsten Rohstoffe zur Glasproduktion, wie Quarz und

Kalk/Marmor sowie vor allem Holz, waren zumeist in unmittelbarer Nähe

zu den Waldglashütten in ausreichenden Ressourcen vorhanden. So

entstanden in ursprünglichen Waldgebieten in einer Seehöhe von

1000-1300 Metern kleine Siedlungen und Rodungsinseln, die von Familien

bewohnt wurden, deren Überleben durch die Glasproduktion gesichert war.

Für die Feuerung der Öfen und insbesondere für die Pottaschegewinnung

waren enorme Holzmengen nötig. War das Holz verbraucht, zog die

Glashütte zum nächsten Ort weiter. Viele der mitunter enormen

Rodungsinseln im Urwald um die Glashütten wurden forthin von der

Landwirtschaft weiter kultiviert.

In einigen Gegenden wurde das Befeuern der Glasöfen mit Holz schon im

ausgehenden 18. Jhd. untersagt. In einer Verordnung Kaiserin Maria

Theresias von 1754 wird beispielsweise festgehalten, dass „Glas und

andere Holz verzehrende Betriebe bloss in Gegenden angelegt werden

dürfen, wo Holz im Überfluss ist". Holz wurde beim Glasschmelzen in

großer Menge benötigt, nicht nur, um die Hafenöfen zu feuern, sondern

vor allem, um aus der Holzasche die Pottasche auszulaugen, die als

Flussmittel die Schmelztemperatur des Quarzes herabsetzt. Je nach Art

und Beschaffenheit des Glasgemenges waren ein bis drei Festmeter Holz

notwendig um 1 kg Glas zu erzeugen, wobei 3 - 5% für das Heizen der

Öfen aufgingen, der verbleibende Rest entfiel auf die

Pottaschegewinnung.

Das Hohlglas

Hohlglas ist das „Glas" schlechthin: man versteht darunter Trinkgläser,

Flaschen und unterschiedlichste Glasbehälter. Das wichtigste Werkzeug

zur Hohlglasproduktion ist die Glasmacherpfeife, die bereits seit dem

ausgehenden 1. Jhd. v. Chr. im östlichen Mittelmeerraum bekannt war.

Mit Hilfe der Pfeife formt der Glasmacher heißes, zähflüssiges Glas zu

den unterschiedlichsten Produkten. Die ältesten Glasmacherpfeifen

dürften kurze Keramikrohre gewesen sein, die im Laufe ihrer Entwicklung

von dünnen, langen Metallrohren verdrängt wurden. Glasmacherpfeifen

sind an einem Ende mit einem Mundstück und am anderen Ende mit einer

Verdickung, dem „Nabel" versehen. Unterhalb des Mundstückes isoliert

ein Holzmantel die Pfeife gegen Hitze. Der Glasmacher wärmt das Ende

der Pfeife im Ofen an und entnimmt mit dem Nabel eine genau bemessene

Menge zähflüssiges Glas aus dem Ofen. Eingeblasene Luft bildet im Glas

einen Hohlraum, den der Glasbläser weiter formt und vergrößert. In

dieser Art und Weise werden alle Hohlgläser, unter Zuhilfenahme von

Formen aus Holz oder Metall, hergestellt.

Zu den häufigsten Produkten der Glashütten zählen neben

unterschiedlichsten Hohlglasformen vor allem Flaschen, die in einem

gängigen Spektrum hergestellt wurden. Bis um 1900 fertigten die

Glasmacher Flaschen unter Verwendung einfacher Werkzeuge völlig von

Hand. In der Zeit des „Ausarbeitens" an den Hafen erzeugten zwei bis

drei Glasmacher etwa 650 Stück Glasflaschen in durchschnittlicher

Größe, wozu wöchentlich drei Schmelzen notwendig waren. Der Boden der

Flaschen mit dem Ansatz des Hefteisens (Abriss) war üblicherweise stark

hochgestochen, um einen Standring zu erzeugen.

Was ist Glas?

Unter Glas (von germanisch glasa „das Glänzende, Schimmernde") versteht

man einen amorphen nicht kristallinen Feststoff. Materialien, die man

im Alltagsleben als Glas bezeichnet (zum Beispiel Trink- und

Fenstergläser) sind nur ein Ausschnitt aus der Vielfalt der Gläser.

Glas ist eine amorphe, das heißt im Wesentlichen nicht kristalline

Substanz. Gewöhnlich wird Glas durch Schmelzen erzeugt. Thermodynamisch

wird Glas als gefrorene, unterkühlte Flüssigkeit bezeichnet. Diese

Definition gilt für alle Substanzen, die geschmolzen und entsprechend

schnell abgekühlt werden. Das erstarrende Glas ist zu schnell fest, um

noch eine Kristallbildung zu erlauben. Der Transformationsbereich, das

ist der Übergangsbereich zwischen Schmelze und Feststoff, liegt bei

vielen Glasarten um 600° C. Trotz des nicht definierten Schmelzpunktes

ist Glas ein Festkörper. Auch wenn es sich unter langzeitiger

Krafteinwirkung verformte, dürfte man es nicht als flüssig bezeichnen.

Die langsame Verformung unter einer konstanten Kraft tritt auch in

kristallinen Festkörpern auf und wird als Kriechen bezeichnet. Berichte

von fließenden Kirchenfenstern lassen sich nicht bestätigen und die

Idee des flüssigen Glases scheint auf eine Falschübersetzung

zurückzugehen.

Die im allgemeinen Sprachgebrauch kennzeichnende Eigenschaft von Glas

ist die Durchsichtigkeit. Die optischen Eigenschaften sind so

vielfältig, wie die Anzahl der Gläser. Neben klaren Gläsern, die in

einem breiten Band für Licht durchlässig sind, kann man durch Zugabe

von speziellen Materialien zur Schmelze die Durchlässigkeit blockieren.

Die bekannteste Steuerung der Durchlässigkeit ist die Färbung der

Glasmasse. Andererseits gibt es undurchsichtiges Glas, das schon

aufgrund seiner Hauptkomponenten oder der Zugabe von Trübungsmitteln

lichtundurchlässig ist. Gebrauchsglas hat eine Dichte von 2,5 g/cm³.

Die mechanischen Eigenschaften variieren sehr stark. Die

Zerbrechlichkeit von Glas ist sprichwörtlich. Die Bruchfestigkeit wird

stark von der Qualität der Oberfläche bestimmt. Glas ist weitgehend

resistent gegen Chemikalien. Eine Ausnahme ist Flusssäure, sie löst das

Siliziumoxid und wandelt es um. Im Allgemeinen hat Glas einen hohen

elektrischen Widerstand.

Prunkvolle Bowlegarnitur (bestehend aus Bowletopf mit Deckel und

Glasschöpfer auf Tablett, dazu sechs Fußgläser mit Deckel). Dekore in

Hochschliff (so genannter „Laufender Hund"), Schäl- und Steindlschliff

sowie Kugelschliff. Meisterhafte Arbeit aus der Glashütte St. Vinzenz,

um 1850.

Gläsener Dachziegel (Bieberschwanzform) Verwendung als Lichtziegel in

der Dacheindeckung. Herkunft: sogennantes „Hohenwarthaus" am Hauptplatz

von Celje (Cilli), Slowenien. Glashütte Jurklošter (Gairach). A. 19. Jh.

Ohrgehänge aus Gold mit symmetrischer Durchbruchsarbeit, zentraler

Glasperle und drei Anhängern mit zentraler Scheibe und Glasperle.

Spätantik, 4.-5. Jh.

Herkulesfigur aus Marmor

Herkules dargestellt mit den Attributen Keule und Löwenfell in den Händen. 2. Jh. n. Chr.

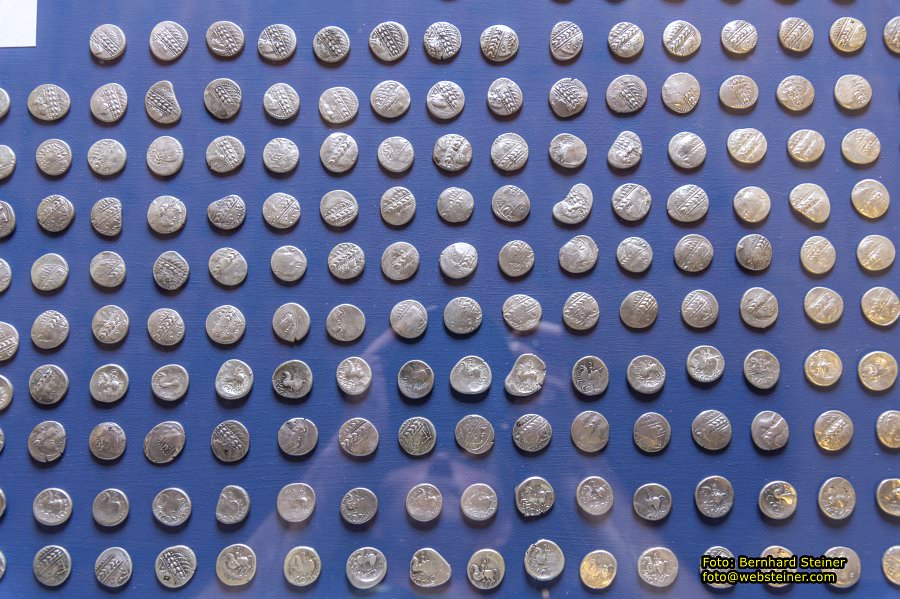

KELTISCHER MÜNZSCHATZFUND - Königreich Norikum

Größter bisher erhaltener norischer Münzschatzfund (Kultdepot)

Österreichs, bestehend aus insgesamt 427 Stück keltischen

(westnorischen und zwei ostnorischen) Großsilbermünzen (sog.

Tetradrachmen), Kleinsilbermünzen und einer römischen Bronzemünze (As,

Claudius, 41-54 п. Chr.) Die Mehrzahl der Münztypen kann dem Typ СОРО

(u.a. auch mit venetischer Legende) zugeordnet werden. Die ältesten

Gepräge zeigen bisher unbekannte venetische Legenden (Runen), wie z. B.

die Namenszüge CAVISO, COPO und BOIOCAVA. Einzelne Stücke gehören den

Typen, TINCO, Kugelreiter, Warasdin B, COCO und CAV(A) (bisher völlig

unbekannte Typen) an. Einige Münzen werden durch ein charakteristisches

Torquesohr bzw. einen profilierten Helm charakterisiert (ebenfalls

unbekannte Typen). Die Münzen waren ursprünglich in einem

Metallgefäß aus Bronze vergraben. Das Münzspektrum lässt auf ein

mehrphasiges, über 300 Jahre andauerndes, Münzopfer an einem heiligen

Ort schließen.

Schatzfund mit keltischem Hals- und Ringschmuck sowie Münzen.

Drei unterschiedlich gestaltete Halsreifen aus Gold (sogenannte Torques-Statussymbole eines Fürsten).

Drei Fingerringe aus Golddraht, ein Golddrahtfragment sowie ein filigraner Golddraht.

Münzen: 12 Goldmünzen (Statere und Teilstück) sowie drei Silbermünzen (Drachme und Quinare).

Gesamtgewicht des Hortfundes: ca. 1350 Gramm.

Frühe Latènezeit (Keltenzeit), 4.-3. Jh. v. Chr.

Frühkeltische Waffenfunde

Latènekultur, 4. Jhd. v. Chr. Weststeirisches Gebirgsschlachtfeld

1-3 Prunkvolle Lanzenspitzen aus Eisen (Standartenspitzen) mit

besonders breiten Blättern und dreieckigem Mittelgrad. Kräftige

Kampfspuren (abgebrochene Spitzen, Einhiebe und Stauchungen an den

Schneiden).

4 Pilumartige Wurflanze aus Eisen. Runde Tülle, achtkantiges

Schaftstück, blattförmige Spitze mit dachförmigem Mittelgrad. Durch

Einhieb antik stark verbogen.

Reliefplatte aus feinkörnigem Marmor mit versammelter Personengruppe um Tisch. Provinzialrömisch, 3. Jh.

Vollsilberspiegel (Prunkspiegel) mit Darstellung einer

gleichgeschlechtlichen Erotikszene im Medaillon auf der Rückseite. Das

Bett (Kline) ist durch Vergoldungen hervorgehoben. Römisch (frühe

Kaiserzeit), ca. 50-80 n. Chr.

Zylindrische Deckeldese (Pyxis) aus Bein mit Darstellung des dionysischen Reigens. Römisch, 2. Jh.

Maskenhelm (Paradehelm) aus Silber mit partiellen Vergoldungen (Typ

Nijmegen-Kops-Plateau). Die Helmkalotte war ursprünglich aus Eisen.

Helme dieser Form wurden von der Kavallerie bei Zeremonien,

Triumphzügen sowie im Kampf verwendet. Gesamtgewicht: 1040 Gramm. Frühe

römische Kaiserzeit, 1. Hälfte 1. Jh.

Druiden

Die Druiden genossen in der keltischen Gesellschaft hohes Ansehen - als

Denker, Richter, Wahrsager, Astronomen und Gottesmittler.

Glaube und Mythos: Die Druiden vollzogen die Opferhandlungen. Geopfert

werden neben Schmuck, Keramik, Münzen und Nahrungsmitteln auch Tiere

und Menschen. Bei einigen der von antiken Autoren beschriebenen

Menschenopfer könnte es sich aber ebenso um falsch verstandene

Initiations-, Fruchtbarkeits- und Reinigungsrituale gehandelt haben.

Auch für die Archäologen ist es oft schwierig zwischen Beisetzung,

Opferung und Hinrichtung zu unterscheiden.

„Ferner gibt es Philosophen, die der Götterlehre kundig sind und in

sehr hohem Ansehen stehen; man nennt sie Druiden. Auch hat man

Wahrsager, denen man ebenfalls viel Ehre erweist. Sie sagen aus dem

Vogelflug und aus der Opferschau die Zukunft voraus und haben das ganze

Volk in ihrer Gewalt.... Es ist bei den Galliern gebräuchlich, dass sie

kein Opfer ohne einen ihrer Weisen verrichten. Denn sie sagen, man

dürfe den Göttern die Dankopfer nur durch diejenigen bringen lassen,

die mit ihrem Wesen vertraut seien und, so zu sagen, ihre Sprache

verstehen; und durch eben dieselben glauben sie erbitten zu müssen, was

sie sich wünschen."

Diodorus Siculus 5,31

„Die (Druiden) versehen den Gottesdienst, besorgen die Opfer für den

Staat und für Privatleute und legen die heiligen Satzungen aus. Eine

Menge von jungen Leuten kommt zu ihnen, um Unterricht zu empfangen, und

sie genießen überhaupt bei den Galliern ein hohes Ansehen. Denn fast

bei allen Zwistigkeiten, sie mögen nun Staatsangelegenheiten oder

Privatvorfälle betreffen, entscheiden sie. Hat jemand gefehlt, ist ein

Mord geschehen, ist etwa über Erbschaft und Gemarkung ein Streit

entstanden, so fällen sie das Urteil, setzen Strafen und Belohnungen

fest."

Cäsar. „Der Gallische Krieg", 6.13

* * *

Kalender und Feiertage der Kelten

Irische Quellen lassen vermuten, daß die Kelten jährlich vier

Hauptfeiertage begingen, die offenbar alle mit Fruchtbarkeit und dem

Wechsel der Jahreszeit zu tun hatten. In diesen Festtagen spiegelt sich

aber nicht nur der Jahreszyklus der Bauern und Hirten, sondern auch das

politische und religiöse Gemeinschaftsleben in Irland wider. So tagte

zum Beispiel die Jahresversammlung von „Ulaid" (Ulster) an den Tagen

vor und nach dem „Samhain".

1. Februar: Imbolc

Soll mit der Stillzeit der Mutterschafe zusammenhängen. In Irland der

Göttin Brigid geweiht, einer Muttergottheit und Patronin der

Gebährenden.

1. Mai: Beltain

„Gutes Feuer", gilt der Sonnenwärme, die fruchtbare Ernten und Herden

hervorbringt. Ob das Fest auch außerhalb Irlands begangen wurde, wissen

wir nicht mit Sicherheit, aber es stand möglicherweise in Zusammenhang

mit dem in Gallien verehrten Sonnengott Belenos.

1. August: Lughnasa

Erntefest zu Ehren des Gottes Lugh. An diesem Tag wurde in Lugdunum (Lyon), der „Festung des Lug", ein großes Fest gefeiert.

1. November: Samhain

Dieses wichtigste der vier Feste bezeichnete möglicherweise den Beginn

des keltischen Jahres. Zu Samhain, das an der Wende vom Oktober zum

November begangen wurde, fielen die Grenzen zum Jenseits - eine

Vorstellung, die bis heute im amerikanischen Gruselkarneval „Halloween

Eve" (31. Oktober) mit spukt.

Keltische Siedlung am Burgberg

Mehrere Funde aus der sog. Latèneperiode bezeugen die Existenz einer

Siedlung in der Zeit der Kelten. Eine Silbermünze mit der Prägung

COP-POV, dem Prägeherren eines norischen Stammes, der die Münze

herstellte, gehört zu den prominentesten Funden. Auch Keramik sowie ein

eiserner Schlüssel wurden gefunden. Die Siedlung dieser Zeit dürfte

sich vom sog. Tanzboden, etwa 300 m nordöstlich der mittelalterlichen

Kernburg, bis zum Areal der Burg erstreckt haben. Flachlandsiedlungen

dieser Zeitstellung lagen in Freidorf an der Laßnitz, aber auch in

Hörbing und Leibenfeld. Ob es sich dabei um mehrere Gehöfte oder um

eine zusammengehörige Siedlung handelte, ist noch unsicher.

* * *

Keltische Votivstatuette aus Bronze eines segnenden Priesters. Der

Priester trägt einen Kegelhut sowie aufwendig dargestellten Hals-, Arm-

und Gürtelschmuck. 5. Jhd. v. Chr.

KULTWAGEN VON STRETTWEG - Ein Prunkstück hallstattzeitlicher Bronzekunst.

1851 in Strettweg bei Judenburg in einem Großgrabhügel gefunden,

besticht er durch seine geheimnisvolle Konstruktion verbunden mit einem

unvergesslichen Figurenreichtum (Hirsch- Opferzug, bewacht von

Kriegern, zentrale weibliche Gottheit). Bezüglich seiner Verwendung hat

er zu zahlreichen Deutungen (magische, religiös-politische Zwecke oder

Tafelgerät) Anlass gegeben.

Datierung: um 600 v. Chr. Maßstabgetreue Nachbildung (Rekonstruktion Nr. 2) in Bronze, L 43 x B 34 x H 45 cm

Original im Landesmuseum Joanneum Graz-Eggenberg

Im Mittelalter gab es ein eigenartiges Gesellschaftssystem. Die

Menschen waren damals nämlich streng in Klassen einge- teilt. Diese

Klassen wurden „Stände" genannt und es gab genau drei davon. Diese

waren im Ansehen nicht gleichgestellt und hatten verschiedene Pflichten

und Rechte.

(1) KLERUS: Darunter versteht man die Kirche und ihre Mitarbeiter, wie

Bischöfe und Mönche. Das Mittelalter war stark vom Glauben an die

katholische Kirche geprägt und diese hatte sehr viel Macht. Die Aufgabe

dieser Klasse bestand darin das Leben der Menschen im Sinne der

christlichen Lehren zu steuern. Die Kirche stellte also viele Regeln

für das alltägliche Leben auf, an die sich alle halten mussten.

(2) ADEL: Hierhin gehörten u. a. Fürsten, Grafen und Ritter. Sie waren

typischerweise auf Burgen anzutreffen, die sie sowohl als Heim als auch

Residenz nutzten. Ihre Aufgabe war es das Volk und den Klerus vor

Feinden zu schützen. Der Adel stellte Streitkräfte und zog in den

Krieg. Kinder dieses Standes hatten einen guten Zugang zu Bildung und

waren daher auch für andere Laufbahnen geeignet.

(3) BAUERN: Sie bilden die größte Gruppe und ermöglichen das Leben der

anderen beiden Stände durch ihre Arbeit. Sie bewirtschafteten die

Felder und produzierten Lebensmittel, Sie waren meist sehr arm, da sie

einen Großteil ihrer Ernte an den Adel und den Klerus abgeben mussten.

Ihre Kinder durften nicht zur Schule und mussten schon ab ca. 6 Jahren

aktiv am Bauernhof mitarbeiten.

Zwischen den Ständen gab es nahezu unüberwindbare Grenzen. So war Adel

beispielsweise ein Geburtsrecht d.h. waren die Eltern von Adel, waren

es auch die Kinder. Vom Adel in den Klerus konnte hingegen sehr wohl

gewechselt werden. Da ein Herrscher mit mehreren Söhnen, nur einen

Nachfolger brauchte, schlugen die anderen nämlich meist eine Laufbahn

als Ritter oder Geistlicher ein. Überhaupt keine Wechselmöglichkeit gab

es für die Bauern. Sie konnten weder Lesen noch Schreiben und

verstanden kein Latein. Alles Fähigkeiten die ein Angestellter der

Kirche beherrschen musste.

Die Ausgrabungen im romanischen Hof

In den Jahren 2015-2017 wurde der romanische Hof westlich des

polygonalen Bergfrieds archäologisch untersucht. Dieser Bereich

innerhalb der mittelalterlichen Ringmauer wurde wohl bereits im späten

15. Jahrhundert aufgegeben und nur mehr für die Deponierung von

Abfällen genutzt. Dementsprechend reich waren die archäologischen

Funde, die aus einem Zeitraum vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit

reichen. Eine hier gefundene gotische Ofenkachel zeigt einen Löwen.

Dass es sich dabei um einen Panther, das steirische Wappentier,

handelt, ist angesichts der Konflikte des Erzbistums Salzburg, zu

dessen Besitz die Burg Landsberg zählte, mit dem steirischen

Landesfürsten und den Landesständen, eher unwahrscheinlich.

* * *

Heiliger Laurentius

Gemälde des Heiligen Laurentius, Öl auf Leinwand, vergoldeter Rahmen. Originalinventar der Burgkapelle.

Datierung: 18. Jh

Vollständiger prunkvoller Speise- und Trinkgeschirrsatz (Festmahlgeschirr) aus Silber eines römischen Ehepaares.

Römisch-republikanisch, ca. 40 v. bis 15 n. Chr. Geburt.

Bestehend aus:

2 Skyphoi (Trinkbecher für Wein) mit paarigen Henkeln

2 Saucieren in Becherform und 2 Schalen

2 Speiseteller und 1 Vorlegeteller

1 Weinsieb und 1 Weinschöpfer sowie 2 Speiselöffel

Frühe Hallstattkultur 750 - 650 v. Chr. Geb.

308-318. Inventar eines Hügelgrabes. Bestattung vermutlich in einem Leichenbrandbehälter aus organischem Material.

308. Großes Keramikkegelhalsgefäß mit vier kreisförmigen,

gegenüberstehenden in Kannelurtechnik hergestellten Spiralverzierungen

sowie kreisförmigen Eindrücken (Dellen) auf den Unterteilen der vier

gegenständigen Schulter-Halsansatzknuppen. Leichenfeuermerkmale auf dem

ganzen Gefäß.

309. Großes Keramikkegelhalsgefäß mit vier gegenständig auf der

Schulter angebrachten Krummstabverzierungselementen und vier

gegenüberstehenden Schulter-Halsansatzknuppen. Starke Feuermerkmale auf

dem ganzen Gefäß.

310. Keramikkegelhalsgefäß mit vier gegenständigen

Schulter-Halsansatzknuppen an deren Unterteil je Knuppe ein

Fingereindruck (Delle) angebracht ist. Von Knuppe zu Knuppe zieht sich

in einem flachen Bogen ein Girlandenmuster in Kannelurtechnik.

312. Schwarze Keramikeinzugfußschale mit relativ breitem und hohem

Standfuß Dichte geometrische Verzierung auf Schalen- und

Standfußaußenseite, mit Hilfe eines Punktierrädchens hergestelltes

Strichbündeldekor (Art von Rädchenkerben), das ursprünglich weiß mit

Kalk in- krustiert war, Inkrustierung nur stellenweise erhalten, sonst

offensichtlich vom Leichenfeuer ausgeglüht

313. Keramikfußschale mit vierfacher Randzipfelung, facettierter

Schulter und ausladendem Rand. Der Innenteil ist durch Strichbündel bis

zum Bodenansatz verziert. Unter jedem Randzipfel befindet sich auf der

Gefäßschulter eine vertikal-längliche Knuppe. Niedriger konischer

Standfuß.

314. Vermutlich Henkelschalenfragment, Keramik mit zylindrischem

Kragenhals und scharf umgebrochenem Schulterknick. Unterteil

halbkugelig (Schöpfgefäß).

315. Keramikfragment, vermutlich von einer Schale mit spitzer

Knuppenleiste und reicher horizontaler Leistenzier. Umenfelderzeitlich

(aus Hügelauffschüttung).

316. Kleiner Kupfer- oder Messingring fragmentiert.

317. Bruchstück einer Manganeisenknolle

318. Bruchstück einer Manganeisenknolle.

319. Weitere Keramikfragmente aus der Hügelaufschüttung Umenfelderzeitlich. Ha. B.

Im Zuge der Neueröffnung des Gewölberaumes im romanischen Rittersaal

der Burg Deutschlandsberg zeigt das Burgmuseum Deutschlandsberg eine

interessante Schau zu Depot- oder Weihefunden aus dem 14. - 12. Jhd. v.

Chr., der sog. Spätbronze- bzw. frühen Urnenfelderzeit.

Die Ausstellung umfasst ca. 600 Objekte aus Bronze und Gold (7

Weihefundkomplexe), die anhand von weiteren ausgewählten Siedlungs- und

Grabfunden aus der Süd- und Weststeiermark in einen zeitlichen Kontext

gestellt werden. Die chronologisch aufgebaute Ausstellung beginnt mit

den ältesten bisher in der Weststeiermark belegbaren Siedlungsfunden

aus der Jungsteinzeit (Mittelneolithikum, ca. Mitte 5. Jahrtausend v.

Chr.), den Abschluss bildet Fundmaterial der Bronze- und

Urnenfelderzeit (Ende 3. Jahrtausend v. Chr. - 10. Jhd. v. Chr.).

Unter dem Begriff „Weihefunde" werden Opfergüter wie z.B. Waffen,

Werkzeuge und Schmuckobjekte aus Bronze und Edelmetall zusammengefasst,

die in einer Menge von bis zu 230 Objekten an einem heiligen Ort

niedergelegt wurden. Die bisher in der Steiermark aufgefundenen Hort-

bzw. Weihefunde der genannten Zeitspanne werden insbesondere dadurch

charakterisiert, als das den Göttern von der Bevölkerung offenbar nach

vorgegebenen Besitz- und Vermögensverhältnissen vom kleinsten, nur

wenige Gramm wiegenden Metallfragment bis zu vollständigen Objekten

höchster Wertschätzung geopfert wurde. In einigen Fällen errichtete die

bronzezeitliche Bevölkerung sogar trocken gemauerte Steinaltäre mit

zentralen Opferschächten, in deren Inneren die wertvollen Weihegaben

über längere Zeiträume hinweg kontinuierlich deponiert wurden. Diese

Opferstellen stehen zumeist in engem Zusammenhang mit steilen

Felswänden und Höhlen, die als Eingang in die Unterwelt angesehen

wurden.

Die bisher spektakulärsten und wissenschaftlich bedeutendsten Hortfunde

(Weihefunde) wurden zum Großteil in Mittelgebirgslage angetroffen,

insbesondere an von der Natur vorgegebenen, hoch aufragenden besonderen

Felsformationen.

Dazu zählen Felsüberhänge (Abris), Spalten, Klüfte und Höhlen sowie

besonders geformte Felsplateaus. Für die Auswahl eines geeigneten

Platzes der oben beschriebenen Heiligtümer mussten offenbar mehrere

topographische Bedingungen von der Natur vorgegeben sein. Nach

mehrjährigen geomantischen und esoterischen Überprüfungen konnten zudem

insbesondere an den Opferplätzen starke Kraftlinien und Kreuzungspunkte

verschiedenster geomantischer Grundlage angetroffen werden. Die

vorgeschichtlichen heiligen Plätze, heidnischen Ursprungs, wurden meist

durch lange Zeiten hindurch von der ansässigen Bevölkerung bis weit in

die Neuzeit verehrt. Oft erinnern noch mystische Sagen

(Drachenüberlieferungen) an die ur- und frühgeschichtlichen Kultplätze.

Auch spätere christliche Heiligtümer wurden gezielt an alten, immer

wieder aufgesuchten Orten der besonderen Kraft errichtet. Diese

Opferzeremonien aus vorkeltischer Zeit leben durchaus bis in unsere

heutige Zeit in Form von Messopfern (Geldspenden) weiter: Zusätzlich zu

den oben angeführten stationären Heiligtümern existierten diffizile

Opferriten, beispielsweise an wichtigen Handelswegen (z. B.

Salzhandelsroute im Koppental, Ausseerland), an Quellen, Flüssen, Seen

und Mooren (Wassergott). Insbesondere wurden Waffen (Schwerter und

Beile) und Schmuckgegenstände in den Tiefen der Gewässer versenkt,

beispielsweise ein steirisches bronzenes Griffzungenschwert. Auch der

prähistorische und antike Totenkult verlangte umfangreiche „Opfergaben"

der Gesellschaft in Form einer gewissen Auswahl des persönlichen

Besitzes der Verstorbenen und Angehörigen im Sinne einer

Grabausstattung.

Bronzezeitlicher Kompositpanzer.

Die über 533 Stück spitzkegelig profilierten Stachelscheiben aus Bronze

waren gemeinsam mit den beiden großen Brustpanzerscheiben auf einem

einzigartig vollständigem Lederpanzer (Koller) montiert. Außerdem

befand sich im Kultdepot neben einem kugeligem und einem

brotleibförmigem Idol aus Ton noch ein Reibstein. Mittlere-späte

Bronzezeit, 14.-13. Jhd. v. Chr.

Folter war im Mittelalter keine Strafe und die Kammern dienten auch

nicht in erster Linie zum Töten. Meist nutzte man sie im Zuge eines

Strafverfahrens zur Erzwingung von Geständnissen. Dieses Vorgehen ist

heute natürlich verboten und ein Geständnis das unter Folter gemacht

wurde gilt als ungültig. Auf das Geständnis folgte dann natürlich meist

die Strafe die der Schwere des Vergehens angepasst war. So wurde einem

Dieb beispielsweise meist die Hand abgeschlagen mit der er gestohlen

hatte. Schwerere Verbrechen verlangten wiederum die Todesstrafe. Diese

konnte sehr unterschiedlich ausfallen, war jedoch immer ein

öffentliches Ereignis. Sie fanden am zentralen Platz eines Dorfes oder

einer Stadt statt und man ging dorthin um sich zu unterhalten. Denn die

Bauern und Handwerker waren meist sehr arm und ihr Tag bestand fast

ausschließlich aus Arbeit. So war dieses Spektakel eine willkommene

Abwechslung. Man gab sich daher auch große Mühe Hinrichtungen möglichst

spektakulär aussehen zu lassen und diese sehr lange hinzuziehen. So kam

es das sich verurteilte Straftäter oftmals die „Köpfung" wünschten, da

man dabei keine Schmerzen leiden musste und sie schnell vorbei war.

Der älteste Teil der Burg Deutschlandsberg (die sogenannte Kernburg)

bestand ursprünglich aus einem mehreckigen (polygonalen) Turm, der

Ringmauer, einem Palas sowie einer Kapelle, die den innersten

Burggraben an seinem Ende begrenzte. Dieser ursprünglich zentrale Teil

der romanischen Kernburg dürfte im Hochmittelalter, in der Zeit des

Salzburger Erzbischofs Konrad I. um die Mitte des 12. Jahrhunderts

errichtet worden sein. Der unregelmäßig siebeneckige Grundriss des

Turmes folgte dabei dem natürlichen Burgfelsen, der den inneren Burghof

um etwa 4 m Höhe überragte. Als vorerst letzte Etappe der

archäologischen und bauhistorischen Erforschung der Burg erfolgten in

den Jahren 2015 bis 2017 Untersuchungen im romanischen Hof und dem

Wirtschaftstrakt im Süden der Kernburg. Die dort gemachten Funde wie

Keramik, Knochen oder unterschiedliche Kleinfunde aus Metall beleuchten

die Baugeschichte und geben einen Einblick in das Leben auf der

mittelalterlichen Burg Deutschlandsberg.

Eckdaten

um 4300-3300 v. Chr. Erste sesshafte Bauern der Jungsteinzeit und der

Kupferzeit (sog. Lasinja-Kultur) errichten eine Niederlassung am

Burgberg.

1000 v. Chr.-500 n. Chr. Urnenfelderzeitliche, keltische (latènezeitliche) und römische Funde belegen eine Besiedelung des

10./11. Jh. Die ersten noch aus Holz bestehenden Teile einer Befestigung im Bereich des Burgfelsens werden erbaut.

1153 Friedrich von Lonsperg als Ministeriale des Erzbistums Salzburg

wird in einer Urkunde genannt (die Lonsperger waren ein

Ministerialiengeschlecht aus dem Chiemgau, welches an der Kolonisation

der Weststeiermark maßgeblich beteiligt gewesen sein dürfte und die

Burg als Belohnung für ihre treuen Dienste erhielt).

12. Jh. Die erste aus Stein bestehende Burg wird gebaut: Am höchsten

Punkt wird ein mehreckiger (polygonaler) Bergfried errichtet, weiters

vermutlich auch eine erste Kapelle sowie eine Ringmauer. Die

Bautätigkeit könnte bereits in der Zeit von Erzbischof Konrad I.

(Bischof der Jahre 1106-1147) eingesetzt haben.

1291/92 Deutschlandsberger Bund: Der Salzburger Erzbischof Konrad IV.

verbündet sich mit mehreren steirischen Adeligen gegen den

Landesfürsten Herzog Albrecht I. Dieser Privilegienstreit, welcher fast

zu militärischen Auseinandersetzungen führte, konnte schlussendlich

durch diplomatisches Geschick gelöst werden.

14. Jh. Monumentaler Ausbau der Burg: Die Kernburg erhielt mit der

Errichtung von Wohnturm, Gadenbau und Palas eine neue und bis heute

prägende Erscheinungsform.

1479-1490 Baumkircherfehde, Türkeneinfall und Ungarneinfälle unter

Matthias Corvinus. Die Ungarn besetzten mehrere Salzburgische Festungen

und hielten diese bis zum Tode von Matthias Corvinus, danach konnte der

Kaiser die Gebiete zurückerobern und kam somit in den Besitz der

Salzburgischen Festungen.

15. Jh. Der romanische Hof westlich des polygonalen Turms wird

aufgegeben und lediglich für die Ablagerung von Schutt und Abfällen

genutzt,

1481 Hans von Lonsperg, der letzte der Familie, die über zehn

Generationen die Burg und ihre zugehörigen Besitzungen innehatten,

verstirbt.

1494 Das Erzbistum Salzburg kann nach zähen Verhandlungen den Großtell seiner Besitzungen zurückholen.

1535 Es kommt zu einem Vertrag, in welchem das Erzbistum wichtige Rechtsprivilegien einbüßte.

1595 Die Burg wird von Erzbischof Wolf-Dietrich von Raitenau an Hans

Jakob von Kuenburg. einen langjährigen Getreuen des Erzbistums

veräußert.

1600 Unter Hans Jakob von Khuenburg kommt es zu einem massiven Ausbau

der Burg. Die gesamte Vorburg wird errichtet sowie Veränderungen im

Bereich der Kernburg durchgeführt.

1608 Errichtung einer Kapelle, die dem Hl. Rupert geweiht war. (die aus

Stuck gefertigte Altardekoration wurde bel den Ausgrabungen in

Versturzlage gefunden).

1635 Die Herrschaft Landsberg wird wieder dem Erzbistum einverleibt.

Sie verblieb in Salzburger Besitz bis zur Säkularisierung des

Erzbistums im Jahr 1803.

1804 Übernahme durch den Staat.

1811 Graf Moritz von Fries übernimmt die Herrschaft Landsberg.

1820 Die Herrschaft geht an den Fürsten Liechtenstein.

1876 Partieller Abriss des runden Turms und Sprengung des polygonalen Turms durch den Fürsten Liechtenstein.

1932 Die Stadtgemeinde Deutschlandsberg kauft die Burg.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: