web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Dresden

Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, September 2024

Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen. Mit rund 570.000 Einwohnern ist die an der Elbe gelegene kreisfreie Stadt Dresden, nach Leipzig, die zweitgrößte sächsische Kommune und die zwölftgrößte Stadt Deutschlands.

Wie der Zufall so will, ist kurz vor meiner Anreise am 11. September

2024 um 6 Uhr früh die Carolabrücke eingestürzt. Auch für

morgensportliche Dresdner ein beliebtes Fotomotiv.

Das Sächsisches Ständehaus ist

ein ehemaliges Parlamentsgebäude am Schloßplatz in Dresden. Der

Neubarockbau wurde 1901 bis 1907 durch König Albert von Paul Wallot für

den Sächsischen Landtag geschaffen. Es ist heute Sitz des Landesamts

für Denkmalpflege Sachsen und des Oberlandesgerichts Dresden.

Denkmal „Friedrich August dem Gerechten“ beim Georgentor am Schlossplatz

Das Georgentor oder der

Georgenbau ist der ursprüngliche Stadtausgang von Dresden zur

Elbbrücke. Er liegt in der Inneren Altstadt am Schloßplatz zwischen dem

Residenzschloss und dem Stallhof. Dieser erste Renaissancebau in

Dresden wurde von Georg dem Bärtigen veranlasst, der das ehemalige

Stadttor zur damals einzigen Dresdner Elbbrücke von 1530 bis 1535 zum

Georgentor umbauen ließ. Der Bau besticht heute durch seine

repräsentative Fassade im monumentalen Neorenaissancestil.

Die Augustusbrücke ist eine

Brücke über die Elbe in Dresden und verbindet die historischen Kerne

der Altstadt und der Neustadt, die bis ins 16. Jahrhundert die

selbstständige Stadt Altendresden war. Ursprünglich war sie der größte

Brückenbau des deutschen Hochmittelalters sowie eines der größten

mittelalterlichen Verkehrsbauwerke Europas. Unter August dem Starken

wurde die Brücke durch Matthäus Daniel Pöppelmann grundlegend

umgestaltet und zwischen 1907 und 1910 durch einen Neubau von Hermann

Klette und Wilhelm Kreis ersetzt.

Augustusbrücke über die Elbe mit Altstadtensemble: Ständehaus,

Georgentor/Georgenbau, Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener

Hofkirche)

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK Dresden, auch

Kunsthochschule Dresden oder Kunstakademie Dresden genannt) wurde 1764

gegründet und ist damit eine der ältesten Kunsthochschulen

Deutschlands. An exponierter Stelle der Stadt, an der Brühlschen

Terrasse, gleich neben der Frauenkirche, steht die Kunstakademie,

eines der drei Gebäude der heutigen Hochschule für Bildende Künste

Dresden. Constantin Lipsius entwarf den Vierflügelbau, der 1887 bis

1894 im Stil des Historismus errichtet wurde. Wegen seiner

Monumentalität in der Stadt war er in dieser exponierten Lage

umstritten. In dem Gebäude, dessen Glaskuppel wegen ihrer Form auch als

Zitronenpresse bekannt ist, war neben der Kunstakademie das

Ausstellungsgebäude des Sächsischen Kunstvereins untergebracht, seit

2005 wird es von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Kunsthalle

genutzt.

Hochschule für Bildende Künste Dresden mit Brühlsche Terrasse

Als Goldener Reiter wird das

Reiterstandbild Augusts des Starken auf dem Neustädter Markt in Dresden

bezeichnet. Es befindet sich in der Mittelachse der Hauptstraße und der

Neustädter Wache. Der Goldene Reiter gilt als das bekannteste Denkmal

Dresdens und gehört zu den bedeutendsten Skulpturen des Dresdner

Barock. Die Statue zeigt August den Starken, Kurfürst von Sachsen und

König von Polen, als römischen Caesar mit Rüstung in nordöstlicher

Richtung zum polnischen Königreich auf einem courbettierenden Hengst

reitend.

Die Inschriften auf dem Sockel des Reiterstandbilds lauten:

„Friedrich August I. Herzog von Sachsen, Kurfürst und Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches, König von Polen. August II.“

Goldener Reiter - Berühmte, mit Blattgold belegte Statue von König August II. als römischer Caesar zu Pferde.

Die Fahnenmasten mit ihren Sockeln und Reliefs zeigen Kaiser Wilhelm I.

sowie den sächsischen König Albert. Errichtet wurden sie 1893 zum

Gedenken an den Besuch des Kaisers in Dresden auf der Hauptstraße.

Fahnenmasten in Gedenken an Kaiser Wilhelm I und König Albert säumen die Hauptstraße.

So bunt ist Dresden

Hier bei LOUISE - Haus für Kinder, Jugendliche und Familien - Malwina e.V. in der Louisenstraße 41

Kunsthofpassage Dresden - Komplex aus originell gestalteten Innenhöfen mit Cafés im Freien, Künstlerateliers und unabhängigen Boutiquen.

Der Hof der Elemente besteht aus einer blaufarbenen Fassade mit

Regenrohren (Element Wasser) und einer gelben Fassade mit Alublechen

(Element Licht) an der Westseite des Hofes. Geschaffen wurde die

Gestaltung von den Künstlern Annette Paul, Christoph Roßner und André

Tempel, die sich dabei in St. Petersburg „von der bizarren Architektur

der Fallrohre“ inspirieren ließen.

Die Kunsthofpassage ist eine Passage, bestehend aus fünf einzelnen

Höfen, in der Äußeren Neustadt in Dresden, beginnend im Haus Görlitzer

Straße 25, und die bis zur Alaunstraße 70 reicht. Dieser wurde nach

Plänen der Architekten MüllerMüller, Knerer und Lang, Heike Böttcher

und Meyer Bassin (alle Dresden) gestaltet und 2001 fertiggestellt.

Ausblick über Park Elbewiesen

Die Elbwiesen in Dresden bilden das Ufer der Elbe und ziehen sich, mit

Ausnahme der Brühlschen Terrasse und des davor gelegenen Terrassenufers

sowie der Neuen Terrasse am Landtag, quer durch die Stadt. Es ergibt

sich eine Gesamtlänge der Elbwiesen von etwa 30 Kilometern auf beiden

Flussseiten. Ihre Breite schwankt zwischen wenigen Metern unterhalb der

Elbschlösser, wo die Elbe dicht an den Elbhang heranrückt, und bis zu

400 Metern am gegenüberliegenden Ufer.

Das Lingnerschloss, eigentlich

Villa Stockhausen, ist das geografisch mittlere der drei Elbschlösser

in Dresden. An zentraler Stelle des ehemaligen Weltkulturerbes Dresdner

Elbtal (2004–2009) gelegen, bietet seine Terrasse einen imposanten

Ausblick auf einen großen Teil des Areals und es wurde als Sitz des

Welterbezentrums ausgewählt. Die Bezeichnung „Lingnerschloss“

(umgangssprachlich vergeben nach dem bekanntesten ehemaligen Eigentümer

und Bewohner des Gebäudes, Karl August Lingner, dem Erfinder des

Odol-Mundwassers) ist heute gebräuchlicher als der ursprüngliche Name

„Villa Stockhausen“.

Lingnerschloss Südseite

Die Villa wurde von 1850 bis 1853 im Auftrag des Prinzen Albrecht von

Preußen im Zusammenhang von dessen zweiter Eheschließung mit Rosalie

Gräfin von Hohenau geborene von Rauch auf einem der

Weinbergsgrundstücke erbaut, die zuvor seit 1803 im Besitz des

schottischen Adligen James Ogilvy, 7. Earl of Findlater gewesen waren.

Sie war als Wohnsitz für Friedrich Ludwig Albert Freiherr von

Stockhausen-Immenhausen (1810–1855) bestimmt, Sohn von Johann Karl

Friedrich Ludwig von Stockhausen und Kammerherr des Prinzen. Bis zur

Fertigstellung seines eigenen Anwesens, des benachbarten Schlosses

Albrechtsberg, wohnte der Prinz selbst in dem Gebäude. Landbaumeister Adolph Lohse war der Architekt des klassizistischen

Baus. Er gestaltete auch die Innenräume. Um das Schloss wurde ein Park

angelegt. Auch ein Weinberg gehörte zum Areal.

Lingners Weingarten an der Elbe und Park Elbewiesen

Die Dresdner Elbhänge sind ein

kulturlandschaftlicher Raum in Dresden. Sie bilden den nordöstlichen

Rand des Elbtalkessels. Lange Zeit waren sie auch die Stadtgrenze

Dresdens und markieren seit der Eingemeindung weiterer Flächen oberhalb

der Hänge einen Übergang von dicht besiedelten Stadtteilen zu den

ländlichen Ortschaften Dresdens.

Schloss Eckberg ist eines der

drei Elbschlösser und befindet sich am rechten Elbhang in Dresden, etwa

3 Kilometer elbaufwärts vom Stadtzentrum entfernt. Westlich von Schloss

Eckberg befindet sich das Lingnerschloss und neben diesem das Schloss

Albrechtsberg.

Sonnenanbeter Skulptur am Schloss Eckberg

Diese Bronzeplastik eines Sonnenanbeters steht auf der Terrasse von

Schloss Eckberg und blickt von dort in das Elbtal hinab. Das Kunstwerk

wurde von Sascha Schneider (1870-1927) geschaffen.

Schloss Eckberg von Südosten

Das Schloss Eckberg entstand

von 1859 bis 1861 im Auftrag des Großkaufmanns Johann Daniel Souchay,

so dass es damals im Volksmund Villa Souchay genannt wurde. Souchay

verwendete einen Teil seines großen Vermögens, das er im Textilhandel

in Manchester erworben hatte, für Wohltätigkeitsstiftungen in Loschwitz

und erwarb sich um die Entwicklung dieses Ortes große Verdienste. Mit

dem Erwerb des Loschwitzer Weinberges Eckberg entschied sich Souchay im

Jahr 1859, seinen Lebensmittelpunkt in das Dresdner Elbtal zu verlegen.

In seinem Auftrag errichtete der Semper-Schüler Christian Friedrich

Arnold an Stelle des 1675 auf dem Eckberg errichteten Klengelschen

Landhauses den reich gegliederten neugotischen Schlossbau. Ihm sollen

dabei etliche Landsitze und Landschaftsparks (Tudorstil) als Vorbild

gedient haben. Mit der Gestaltung seines 15 Hektar großen

Landschaftsgartens betraute Johann Daniel Souchay den preußischen

Obergärtner Hermann Sigismund Neumann, der einige Jahre zuvor für die

Anlage der Gärten im benachbarten Schloss Albrechtsberg und Villa

Stockhausen (Lingnerschloss) nach Dresden geholt worden war.

Gleichzeitig mit dem Schloss entstanden an der Bautzner Straße

zahlreiche Nebengebäude, unter anderem Pferdeställe, Remise,

Gärtnerhaus und ein großes neugotisches Gewächshaus.

Das Schloss Albrechtsberg in

Dresden, gelegentlich auch Albrechtsschloss genannt, ist eines der drei

Elbschlösser am rechten Elbufer im Stadtbezirk Loschwitz. Es wurde

zwischen 1850 und 1854 von Adolf Lohse erbaut für Prinz Albrecht von

Preußen (1809–1872), den jüngsten Bruder der preußischen Könige

Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. (ab 1871 auch deutscher Kaiser).

Der spätklassizistische Bau in der Tradition Karl Friedrich Schinkels

ist das repräsentativste der drei Elbschlösser. 1925 wurde es von den

Grafen von Hohenau, den Nachkommen und Erben des Prinzen Albrecht aus

dessen zweiter Ehe, an die Stadt Dresden verkauft. Die Zerstörungen

Dresdens 1945 betrafen das Schloss nicht. Nach zwischenzeitlicher

Nutzung durch die SMAD-Verwaltung in Dresden sowie als Hotel wurde es

bis 1990 Pionierpalast. Seit 1990 wieder an die Stadt Dresden

rückübertragen dient es heute vorwiegend kulturell-künstlerischer

Nutzung.

Bereits 1850 hatte Prinz Albrecht auf Vermittlung der Ehefrau seines

Kammerherren, Leutnant Albert von Stockhausen, den Findlater’schen

Weinberg von der Mordgrundbrücke bis zur Saloppe in Dresden gekauft.

Auf den Grundmauern des abgebrochenen Kaffeehauses sollte nunmehr ein

angemessenes Prinzenschloss entstehen. Es sollte ein preußisches

Schloss werden, so die Idee, am Bau waren ausschließlich preußische

Architekten und Bauleute (mit Ausnahme der Fundamentgründung)

beteiligt, auch das Material dafür wurde aus Preußen beschafft. Als

Architekt wurde der Berliner Schinkelschüler und Landbaumeister Adolph

Lohse gewonnen.

Schloss Albrechtsberg Südseite

Der spätklassizistische Bau Adolf Lohses (1807–1867), eines Schülers

Schinkels, hatte die Belvedere-Planungen für Potsdam (Schloss) und die

Villa d’Este bei Rom (Terrassen) zum Vorbild. Das Schloss wirkt „wie

ein Exot in der überwiegend barocken Architekturlandschaft Dresdens“.

„Es liegt die Vermutung nahe, dass die ursprüngliche Idee zum

Albrechtsberg-Komplex auf Entwürfe des Königs Friedrich Wilhelm IV. für

das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg bei Potsdam … zurückzuführen

ist."

Brunnen „Stille Wasser“ (1894; Robert Diez) am Albertplatz

Stille Wasser und Stürmische Wogen ist eine Zwillingsbrunnenanlage auf

dem Albertplatz in Dresden. Sie wurde von 1883 bis 1894 von Robert Diez

geschaffen und steht unter Denkmalschutz.

Das runde Granitbecken hat einen Durchmesser von 18 Metern. In ihm

befindet sich eine im Durchmesser 7,20 Meter große Steinschale, in der

sich wiederum die Brunnenplastik auf erhöhtem Sockel befindet. Über

kurzem Schaft erhebt sich mittig in rund fünf Metern Höhe wiederum eine

Brunnenschale, die einen Durchmesser von rund fünf Metern hat. Der

Schaft ist mit figürlichem, überlebensgroßem Schmuck versehen, den Diez

„in edelstem Wahlnaturalismus geschaffen“ hat. Auch die Unterseite der

oberen Brunnenschale trägt reichen künstlerischen Schmuck. Die Brunnen

bestehen aus Bronze, die mit grüner Patina überzogen wurden. Das

Brunnenbecken wurde aus Granit gefertigt.

Stille Wasser zeigt elf überlebensgroße Figuren. Die Figuren sind in vier Gruppen unterteilt (im Uhrzeigersinn):

Loreley mit Leier

Perle und Nymphe – eine Nymphe

trägt als Perle des Meeres ein junges Mädchen aus dem Wasser empor,

eine Nymphe mit Lilie sitzt dabei

Meerweib und Nixe (Najadengruppe) – ein Meerweib scherzt mit einem Nixen

Wasserrose und schlafender

Knabe (Gruppe des Schlafes) – eine schlafende Nymphe wird von einem

Mädchen (als Libelle) und einem Jungen (als Schmetterling) umgarnt, zu

ihren Füßen ein schlafender Knabe

Ergänzt werden die Gruppen, die „ungezwungen miteinander in Beziehung“

stehen, durch Putten sowie (langsame) Wassertiere, wie zum Beispiel

Schildkröten, Frösche und kleine Fische.

Brunnen „Stürmische Wogen" (1894; Robert Diez) am Albertplatz

Beide Brunnen bieten ein vielfältiges Wasserspiel. Aus der obersten

Wasserschale steigt eine Fontäne rund zwei Meter in die Höhe – in den

Zeiten der Inbetriebnahme war die Fontäne mit rund sieben Metern

deutlich höher[4] – und ergießt sich in die Wasserschale. Von ihr läuft

das Wasser in die mittlere Brunnenschale, wobei die Figurengruppen am

Schaft in einen Wasserschleier eingehüllt werden bzw. wie hinter einem

Wasservorhang liegen. Vom Rand des Hauptbeckens gehen zudem 56 in

gleichmäßigem Abstand voneinander liegende Wasserstrahlen in das

mittlere Becken. „Die Wirkung war überraschend schön“, so schrieben

Zeitungen anlässlich der Brunneneinweihung.[16] Andere Blätter wiesen

auf den großen Wasserverbrauch der Brunnen hin, der in der Stunde bis

zu 250 Kubikmeter betrage

Auch der Brunnen Stürmische Wogen besteht aus verschiedenen Figurengruppen (im Uhrzeigersinn):

Sturmgruppe – Sturm mit Schlangenpeitsche rast auf seinem Ross über das Meer

Tritonengruppe – Kampf von Tritonen gegen Seeungeheuer (Geheul der Brandung)

Kampf zweier Fischmenschen um einen Seestern, der als junger Knabe von den Wogen emporgetragen wird

Stechergruppe – ein Nixe attackiert mit einer spitzen Muschel einen Wels

Ergänzt werden die Gruppen mit kleinen Details, darunter flüchtenden Echsen.

An der Stelle des Albert-Denkmals steht am Schloßplatz in Dresden seit

dem 29. Mai 2008 eine Skulptur von Ernst Rietschel, die den König Friedrich August I. „den Gerechten“

in sitzender Haltung zeigt. Das in der Kunst- und Glockengießerei

Lauchhammer gegossene Denkmal wurde 1843 im Zwinger aufgestellt und

geweiht, fand 1929 einen Platz am Japanischen Palais und erhielt auf

Bemühen der Stadt, der Sächsischen Akademie der Künste und privater

Förderer 2008 seinen neuen Aufstellungsort vor dem Ständehaus auf dem

Schloßplatz. Zur Weihe am 29. Mai 2008 wurde jene Weih-Hymne gesungen,

die Richard Wagner anlässlich der Denkmalsenthüllung 1843 komponiert

hatte.

Die ehemalige Katholische Hofkirche (heute offiziell Kathedrale Ss. Trinitatis)

in Dresden, mit dem Patrozinium der heiligsten Dreifaltigkeit

(Sanctissimae Trinitatis), ist die Kathedrale des Bistums

Dresden-Meißen und eine Stadtpfarrkirche Dresdens. Mit der

Wettinergruft beherbergt sie außerdem die historische Grabstätte der

Kurfürsten und Könige von Sachsen.

Die Hofkirche wurde unter Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen von

Gaetano Chiaveri von 1739 bis 1751 im Stil des Barock errichtet. Im

Jahr 1964 zur Konkathedrale erhoben, wurde sie 1980 durch die Verlegung

des Bischofssitzes von Bautzen nach Dresden zur Kathedrale des Bistums

Dresden-Meißen. Als ehemalige sächsische Hofkirche ist sie durch einen

Übergang über die Chiaverigasse mit dem Residenzschloss verbunden. Sie

steht am Altstädter Elbufer zwischen Schloss- und Theaterplatz. Ihre

Planung begann ein Jahrzehnt nach dem Baubeginn der evangelischen

Frauenkirche, die 300 Meter entfernt den Neumarkt prägt. Eigentümer des

Kirchgebäudes ist heute der Freistaat Sachsen. Von der Ausstattung sind

das monumentale Altargemälde von Anton Raphael Mengs, die barocke

Kanzel von Balthasar Permoser und die erhaltene Silbermann-Orgel

hervorzuheben.

Den Hochaltar schufen die

Gebrüder Aglio aus Marmor und vergoldeten Bronzeornamenten. Darüber

befindet sich das Altargemälde, 1752 bis 1761 vom Dresdner Hofmaler

Anton Raphael Mengs geschaffen, das die Himmelfahrt Jesu Christi

darstellt und mit 10 Metern Höhe und 4,50 Metern Breite beachtliche

Ausmaße besitzt. Das 1752 in Rom begonnene Gemälde kam 1765 nach

Dresden. Der Hofgaleriebildhauer Joseph Deibel gestaltete dessen Rahmen.

Das Bild ist in der Senkrechten gegliedert durch einen starken Kontrast

zwischen eher kühlen, dunklen Farben bei den beobachtenden

Jünger(inne)n sowie gelben, goldenen und weißen Schattierungen im die

Dreifaltigkeit symbolisierenden oberen Teil. Gott Vater, Geist (Taube

als hellster Punkt des Gemäldes) und Sohn bilden eine Achse. Während

Maria und die Jünger verehrend oder erregt nach oben sehen, ist die

Geste Johannes’ spannungsvoll (hier werden traditionell der Apostel und

Evangelist – Buch im linken Arm – identifiziert). Der Blick nach oben

und das Knien auf dem Boden kreuzen sich mit der ausgestreckten und

nach unten zeigenden Hand, als wollte Mengs daran erinnern, bei aller

Verherrlichung Christi den Bezug zur Erde, auf den Menschen Jesus,

nicht zu vergessen. Ein auf der Spitze stehendes Dreieck in der oberen

Bildhälfte korrespondiert mit einem durch die Jünger und Jesus

gebildeten Dreieck, dessen Basis durch den Arm Johannes’ markiert wird.

Das 4,20 Meter hohe Kruzifix sowie die sechs Silberleuchter sind eine

Arbeit des Augsburgers Joseph Ignaz Bauer.

In der Hofkirche befindet sich eine von Gottfried Silbermann

konzipierte Orgel, die von seinen Schülern fertig gebaut wurde. Sie ist

das späteste und zugleich einzige erhaltene der ehemals vier Werke des

Meisters in Dresden. Zwei Wochen nach Abschluss des Bauvertrags am 22.

Juli 1750 über den – nach Ermutigung Silbermanns durch den König – sehr

hohen Preis von 20 000 Talern übertrug der an Gicht schwer erkrankte

Silbermann die Bauleitung seinem Schüler und Mitarbeiter Zacharias

Hildebrandt.

Die Silbermann-Orgel umfasst 47

Register auf 3 Manualen und Pedal und hat etwa 3000 Pfeifen.

Ursprünglich waren 66 Register vorgesehen. Das Brustwerk befindet sich

über dem Spieltisch, darüber, über dem den gesamten Prospekt

durchziehenden Sims steht das Hauptwerk. Hinter dem oberen Teil der

Prospektpfeifen des Principal 16′ des Hauptwerks ist das Oberwerk

aufgestellt. Die Pedalregister befinden sich im hinteren Teil der

Orgel, hinter dem Hauptwerk.

Besonders erwähnenswert ist die geschnitzte Barockkanzel

von Balthasar Permoser, die bereits 1712 für die Alte Hofkirche im

Opernhaus geschaffen wurde und für die Johann Joseph Hackl, von dem

auch die Schnitzereien der Beichtstühle stammen, nach der

Translozierung in die Hofkirche 1748 den Schalldeckel schuf. Die

Schnitzwerke erhielten einen Anstrich aus weißem Alabasterlack.

Im linken Seitenschiff befindet sich der Märtyreraltar

mit den Urnen der drei Märtyrer Alois Andritzki, Bernhard Wensch und

Aloys Scholze, deren Asche am 5. Februar 2011 in einer Prozession vom

Alten Katholischen Friedhof hierher überführt wurde. Anschließend wurde

am 13. Juni desselben Jahres Alois Andritzki in einem Pontifikalamt vor

der Kathedrale seliggesprochen.

Bis 1918 diente das Gotteshaus als Hof- und Pfarrkirche zugleich. Beim

Luftangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 wurde es stark zerstört.

Bereits seit Juni 1945 feierte man in der Bennokapelle, später im

linken Seitenschiff die Heilige Messe. 1962 konnte das Hauptschiff

wieder genutzt werden. 1980 wurde die Hofkirche zur Kathedrale des

Bistums Dresden-Meißen erhoben.

Drei der prächtig gestalteten Eckkapellen wurden fast originalgetreu

restauriert. Eine Ausnahme bildet die Kapelle zum Gedächtnis der Opfer

im 2. Weltkrieg. Friedrich Press schuf dafür die Pieta, das Bild der

Schmerzensmutter Maria.

Die Bilder der Seitenaltäre „Josephs Traum“ und „Sieg der christlichen Religion“ stammen von Anton Raphael Mengs.

Die Gedächtniskapelle -

Ursprünglich war die Kapelle dem böhmischen Heiligen Johann Nepomuk

geweiht. Seit 1976 dient sie dem Gedächtnis der Opfer des

Bombenangriffs auf Dresden am 13. Februar 1945 und aller ungerechten

Gewalt. Der Dresdner Bildhauer Friedrich Press schuf mit dem Bild der

Schmerzensmutter Maria, die ihren toten Sohn auf dem Schoß hält, ein

beeindruckendes Mahnmal millionenfachen Leides. In den Händen hält

Maria die Trümmer des Krieges, die sich zu einer Dornenkrone

zusammensetzen. Die klaffende Herzwunde Jesu kündet von seiner Liebe,

die uns trotz Krieg und Hass von Schuld freispricht und Versöhnung

anbietet. Der frei im Raum stehende Blockaltar zeigt das brennende

Dresden. Beide Kunstwerke schuf Friedrich Press aus Meißner Porzellan.

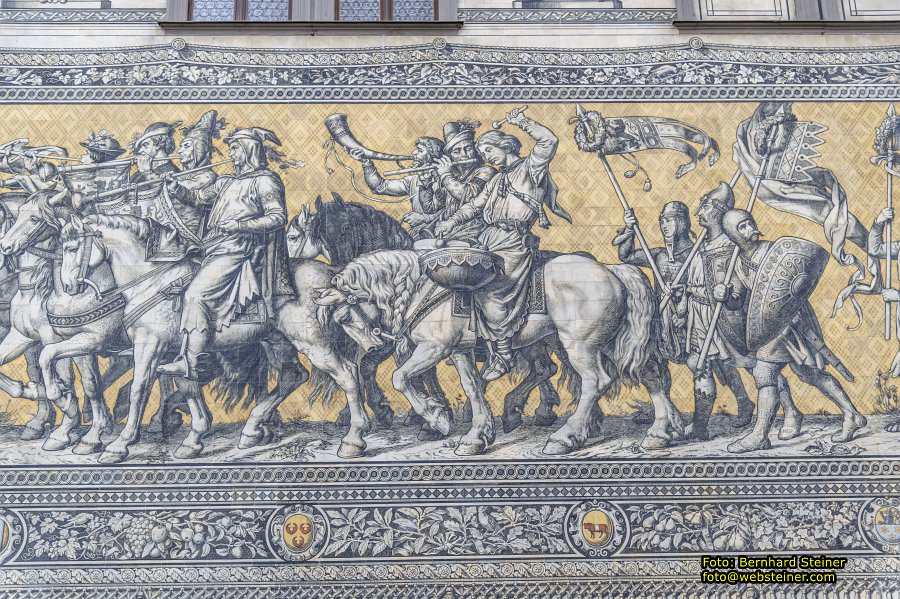

Der Fürstenzug in Dresden ist

ein überlebensgroßes Bild eines Reiterzuges, aufgetragen auf rund

23.000 Fliesen aus Meißner Porzellan. Das 102 Meter lange, als größtes

Porzellanwandbild der Welt geltende Kunstwerk stellt die Ahnengalerie

der zwischen 1127 und 1873 in Sachsen herrschenden 34 Markgrafen,

Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Geschlecht des Fürstenhauses

Wettin dar. Rechnet man jedoch noch den am Schluss des Zuges reitenden

Prinzen Georg hinzu, der später auch König war, dann ergibt sich eine

Gesamtzahl von 35 Herrschern der Wettiner, die im Reiterzug zu sehen

sind.

Der Fürstenzug befindet sich in der Augustusstraße, unweit der

Frauenkirche, zwischen Georgentor auf der einen Seite und dem Johanneum

auf der anderen Seite. Hier wurde er in der heutigen Form im Jahre 1907

auf der Außenseite des Stallhofs vom Dresdner Residenzschloss

angebracht.

Der Fürstenzug von Markgraf Konrad dem Großen im 12. Jahrhundert (links) bis König Georg Anfang des 20. Jahrhunderts (rechts)

Die Frauenkirche (offiziell:

Kirche Unserer Lieben Frauen) ist ein evangelischer Sakralbau am

Neumarkt in Dresden. Der 91 Meter hohe Kuppelbau wurde 1726 bis 1743

durch den Rat der Stadt von George Bähr geschaffen. Nach der Zerstörung

1945 blieb die Frauenkirche eine Ruine, bevor sie 1993 bis 2005

wiederaufgebaut wurde. Sie gehört zu den bekanntesten

Sehenswürdigkeiten der Stadt und zu den bedeutendsten Bauwerken des

Barock.

Vor der Frauenkirche steht ein großes Martin-Luther-Standbild,

eine bronzene Skulptur von Adolf von Donndorf, die 1885 in der Dresdner

Kunstgießerei C. Albert Bierling gegossen und an dieser Stelle

aufgestellt wurde. Die Bronze fiel 1945 durch die Luftangriffe auf

Dresden um und wurde an selber Stelle wieder aufgestellt.

Frauenkirche Dresden - Im 2. Weltkrieg zerstörte und 2005 erneut geweihte Barockkirche

Altar und Orgel sind harmonisch

übereinander gesetzt und gehen optisch nahezu ineinander über. Der

eigentliche Altar von Johann Christian Feige, bzw. sein Kernstück, das

nach dem Krieg eingemauert wurde, wurde aus den Trümmern der alten

Frauenkirche geborgen und bewusst mit seinen Beschädigungen im Neubau

wiederverwendet. Er bildet in seiner optischen Rohheit einen Kontrast

zum sonst üppigen Dresdner Barock der Kirche und somit ein dauerhaftes

Mahnmal. In der größeren figürlichen Ebene des Altars sind neben der

zentralen Szene mit Jesus am Ölberg zwei Personen des Neuen und zwei

Personen des Alten Testamentes dargestellt: Ganz links Mose mit den

Gesetzestafeln, in der Mitte links Paulus mit Schwert und Buch, in der

Mitte rechts Philippus mit dem Kreuz und ganz rechts Moses Bruder Aaron

mit Brustpanzer und Weihrauchfass als Priester. Über Mose und Paulus

trägt ein Engel eine Kette aus Weizenähren und über Philippus und Aaron

ein weiterer Engel eine Kette aus Weintrauben. Zusammen stehen sie für

Brot und Wein bzw. Leib und Blut Christi und das Abendmahl. Links über

Jesus befinden sich ein großer und ein kleiner Engel. Rechts neben ihm

sind die schlafenden Jünger (farblos) dargestellt. Rechts über Jesus

ist Jerusalem zu erkennen. Direkt über Jesus ist ein Engel mit einem

Kreuz zu sehen – ein Hinweis auf die Art des kommenden Todes. Direkt

darüber und über allem thront das Auge Gottes, auch Auge der Vorsehung

genannt. Es ist, wie im Barock üblich, von Wolken umgeben. Darüber

wiederum schließt sich die Balustrade der Orgel an.

Gottfried Silbermann erbaute 1732 bis 1736 eine dreimanualige Orgel mit

43 Registern. Johann Sebastian Bach gab am 1. Dezember 1736 ein

zweistündiges Konzert auf der neuen Silbermann-Orgel und bedankte sich

damit für den ihm verliehenen Titel „Hofkompositeur“. Die Zerstörung

erfolgte bei Luftangriffe auf Dresden 1945.

Die neue Kern-Orgel von 2005 hat 4876 Pfeifen, 67 Register auf vier

Manualen und Pedal und wurde im September 2005 fertiggestellt. Im

oberen Teil des Orgelprospekts der Frauenkirche befinden sich die

beiden Posaunenengel des Bildhauers Quirin Roth, die den beiden

Dresdner Literaten Kurt Martens und Victor Klemperer gewidmet sind.

Am 13. April 2004 wurde der letzte Stein der Hauptkuppel der

Frauenkirche eingesetzt. Die Frauenkirche hat eine Länge von 50,02

Metern (West-Ost-Richtung) und eine Breite von 41,96 Metern

(Nord-Süd-Richtung). Ihre Gesamthöhe, einschließlich des Turmkreuzes,

beträgt 91,23 Meter. Im Innenraum reicht die Kuppeldecke bis zu einer

Höhe von 36,65 Meter. Die Kuppel ist, ohne den Kuppelanlauf und die

Laterne, 24 Meter hoch. Ihr Außendurchmesser beträgt 26,15 Meter, das

Kuppelmauerwerk ist zwischen 1,19 Meter und 1,75 Meter stark.

Die acht Gemälde in der Innenkuppel

wurden ursprünglich 1734 vom italienischen Theatermaler Giovanni

Battista Grone geschaffen. Sie stellten die Evangelisten Lukas,

Matthäus, Markus und Johannes sowie Bildnisse der christlichen Tugenden

Glaube, Hoffnung, Liebe und Barmherzigkeit dar. Ein erster

Rekonstruktionsversuch schlug fehl, der Evangelist Johannes geriet zu

bunt. Nach langem Auswahlverfahren bekam daraufhin der Maler Christoph

Wetzel den Auftrag, die Innenkuppelgemälde möglichst stilgetreu

wiederherzustellen. Als Vorlage für die acht Kuppelgemälde wurden

Aufnahmen des Historischen Farbdiaarchivs zur Wand- und Deckenmalerei

des Kunsthistorischen Zentralinstituts in München verwendet, die 1943

im Rahmen des „Führerauftrages Monumentalmalerei“ von der damals noch

intakten Frauenkirche erstellt worden waren.

Das Johanneum ist ein zwischen 1586 und 1888 errichtetes

Renaissancegebäude in Dresden. Es wurde ab dem 19. Jahrhundert nach

König Johann von Sachsen benannt und diente als Stallgebäude (Marstall)

ursprünglich der Unterbringung der kurfürstlichen Elite-Pferde und

ihrer Ausstattung. Als öffentlich zu besichtigendes Prunkgebäude war es

das erste Museum der Neuzeit. Es befindet sich am Neumarkt nahe der

Frauenkirche. An das Gebäude schließt sich der Stallhof, der einzige

noch original erhaltene Ringstechplatz Europas an, und der Lange Gang,

ein Verbindungsgang zum Schloss. Hinter dem Johanneum befand sich ab

1618 die erste Reithalle der Welt, die heute nicht mehr existiert.

Johanneum (1872-76; Karl Moritz Haenel)

Vor dem Hôtel de Saxe befindet sich ein weiteres Standbild zum Gedenken

an König Friedrich August II. Dieses wurde nach Entwürfen von Ernst

Hähnel um 1867 geschaffen.

Friedrich August II. (* 18. Mai 1797 in Weißensee, Kurfürstentum

Sachsen; † 9. August 1854 in Brennbichl in Tirol) aus dem Haus der

albertinischen Wettiner war von 1836 bis zu seinem Tode dritter König

von Sachsen.

Das Gottfried-Semper-Denkmal ist ein Denkmal in Dresden zum Gedächtnis

an den Architekten und Hochschullehrer Gottfried Semper (1803–1879),

als dessen bekanntestes und wichtigstes Werk in der sächsischen

Landeshauptstadt die nach ihm benannte Semperoper gilt. Das Denkmal

steht im Nordosten des Stadtteils Innere Altstadt auf der Brühlschen

Terrasse, einem Relikt der Dresdner Befestigungsanlagen. Direkt unter

ihm liegt der Eingang zum Museum Festung Dresden. Das

Gottfried-Semper-Denkmal befindet sich an der Straße Brühlscher Garten,

die nach der anliegenden gleichnamigen Grünfläche benannt ist.

Denkmal für Gottfried Semper (1892; Johannes Schilling)

Die Kunsthalle im Lipsius-Bau ist einer der Ausstellungsorte der

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie befindet sich im als

Kunstakademie bekannten und kuppelgekrönten Lipsius-Bau an der

Brühlschen Terrasse, in dem auch die Hochschule für Bildende Künste

Dresden ihren Sitz hat. Dort liegt sie in unmittelbarer Nachbarschaft

zum Albertinum in einem Flügel, der auch als Ausstellungsgebäude

Brühlsche Terrasse bezeichnet wird. Es ist ein Ort für

Sonderausstellungen, insbesondere für die Auseinandersetzung mit

zeitgenössischem Kunstschaffen.

Die 4,8 Meter hohe und 1,7 Tonnen schwere Fama (Pheme) auf der Spitze der Zitronenpresse.

Das Bauwerk Dresdner Kunstakademie wurde als unausgewogen und der

Dresdner Bautradition zuwider, der Fassadenschmuck als überladen und

die bald als Zitronenpresse verspottete Kuppel wegen ihrer

unmittelbaren Nachbarschaft zur Frauenkirche als störend kritisiert.

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) ist als

Kultusministerium eine Oberste Landesbehörde des Freistaates Sachsen

mit Sitz in der Landeshauptstadt Dresden. Es ist seit der Gründung des

Freistaates 1990 die oberste Schulbehörde. Das Ministerium befindet

sich im Westflügel des Gebäudes des Finanzministeriums am Carolaplatz 1

im Dresdner Regierungsviertel in der Inneren Neustadt.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Kunsthallenportal im Lipsius-Bau, von der Brühlschen Terrasse aus gesehen

Das Museum Festung Dresden, auch bekannt als Dresdner Kasematten, ist

ein 1992 eröffnetes Museum im erhaltenen Teil der Dresdner

Befestigungsanlagen am elbwärtigen Abschluss der Altstadt von Dresden.

Die Carolabrücke ist eine der

vier Elbbrücken in der Dresdner Innenstadt. Sie wird im Süden in der

Altstadt durch den Rathenauplatz und im Norden in der Inneren Neustadt

durch den Carolaplatz begrenzt. Am frühen Morgen des 11. September 2024

stürzte ein Teil der Brücke ein. Ein zur Ursache dieses Einsturzes in

Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, dass als Folgemaßnahme

die Brücke komplett abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden

muss.

Akademieportal der Kunstakademie (Dresden) mit Skulpturen der Bildenden Künste auf der Attika über dem Hauptportal

Die Augustusbrücke ist eine

Brücke über die Elbe in Dresden und verbindet die historischen Kerne

der Altstadt und der Neustadt. Die Firmen Philipp Holzmann und

Dyckerhoff & Widmann führten den Brückenbau von 1907 bis 1910 aus.

Das heutige Bauwerk besteht aus neun Bögen (statisch als

Dreigelenkbögen ausgelegt), von denen vier über Strompfeiler (bei

Normalwasserstand) getragen werden. Die Gesamtlänge des Bauwerks

beträgt etwa 390 Meter, die Bögen haben lichte Weiten von 17,6 bis 39,3

Meter. Die Breite der Brücke ist 18 Meter, in den Pfeilerkanzeln sind

es 25 Meter. An der Augustusbrücke wird sehr deutlich, wie stark sich

die Ufer am innerstädtischen Elbbogen unterscheiden. Auf Altstädter

Elbseite setzt die Brücke direkt am Prallhang an und führt bereits

unter dem dritten Bogen den Schiffsverkehr in der Fahrrinne. Im Norden

fällt das Ufer sehr flach ab, weshalb dort vier Bögen die Elbwiesen

überspannen.

Die Mattielli-Statuen auf der Hofkirche

Im Gegensatz zur inneren Ausstattung der Kirche ist das geistige

Programm des Kirchenäußeren erhalten geblieben. Der italienische

Bildhauer Lorenzo Mattielli (1688 - 1748) schuf in den Jahren 1738 bis

zu seinem Tod die 74 Heiligenstatuen und die vier allegorischen Figuren

Glaube, Hoffnung. Liebe und Gerechtigkeit am Turm, an den Fassaden und

auf den Balustraden. Vollendet wurde dieses gewaltige Werk von seinem

Sohn Francesco bis 1752 hauptsächlich mit den Statuen am Turm. Sie

bestimmen mit einer Größe von 3.50 Meter das äußere Bild der Hofkirche.

Als Material bediente sich Mattielli des Cottaer Sandsteins, der in der

Sächsischen Schweiz gebrochen wird.

Die Auswahl der Heiligen trafen Königin Maria Josepha, Gaetano Chiaveri

und vor allem Pater Ignaz Guarini, der Beichtvater des Königs. Neben

Aposteln und Kirchenvätern sind jene Frauen und Männer dargestellt, die

als Schutzpatrone für die sächsischen, habsburgischen, böhmischen und

polnischen Lande eine Bedeutung haben und im wettinischen Herrscherhaus

besonders verehrt wurden. Jeder der dargestellten Heiligen wurde in ein

bestimmtes Beziehungsfeld gesetzt, das heute nicht mehr in allen Teilen

erkennbar ist. Von den 78 Figuren wurden bei der Bombardierung der

Kirche am 13. Februar 1945 viele Statuen, vor allem der obersten

Attika, total zerstört oder bis zur Unkenntlichkeit beschädigt Die

Restaurierung bzw. Neuanfertigung vieler Figuren wurde im Jahr 2002

abgeschlossen.

Semperoper Dresden - Das ursprünglich 1841 errichtete Gebäude wurde 1869 nach einem Brand vom Originalarchitekten neu erbaut.

Die Semperoper in Dresden ist

die Spielstätte der Staatsoper Dresden, die als ehemalige königliche

Hofoper Sachsens eine lange geschichtliche Tradition hat. Die Oper

befindet sich am Theaterplatz im historischen Stadtkern von Dresden in

der Nähe der Elbe. Sie ist nach ihrem Architekten Gottfried Semper

benannt, der sie im Auftrag von König Johann 1871 bis 1878 im Stil der

Neurenaissance erbaute. Nach der Zerstörung 1945 wurde die Semperoper

1977 bis 1985 rekonstruiert.

Sein städtebaulich so wirkungsvoller Baukörper wird über dem

Hauptportal von einer bronzenen Panther-Quadriga mit Dionysos und

Ariadne von Johannes Schilling bekrönt. Die Westfassade der Hinterbühne

zieren das sächsische Wappen, die Figuren „Liebe“ und „Gerechtigkeit“

sowie eine Büste Gottfried Sempers. Neben dem Eingang stehen als

Statuen Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, in den

Seitennischen der Fassade William Shakespeare, Sophokles, Molière und

Euripides.

Der Wallpavillon ist der

bedeutendste Pavillon des Dresdner Zwingers. Das im Jahre 1715

errichtete Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg durch die Bombenangriffe

vom 13. und 14. Februar 1945 schwer beschädigt.

Mittelkartusche, links Venus und die Darstellung Augusts des Starken

als Paris mit polnischer Königskrone (Heermann), rechts Minerva und

Juno (Heermann), oben: Herkules (Permoser)

Der Zwinger ist ein höfischer

Orangerie-, Fest- und Sammlungsbau in Dresden, der nach einem früheren

Festungsteil benannt ist. Er wurde 1711 bis 1728 durch August den

Starken von Matthäus Daniel Pöppelmann und Balthasar Permoser

geschaffen. Mit dem Bau der Sempergalerie 1855 wandelte sich die offene

Dreiflügelanlage zur geschlossenen Vierflügelanlage. Nach der

Zerstörung 1945 wurde der Zwinger bis 1963 wiederaufgebaut und ist

seitdem Sitz des Mathematisch-Physikalischen Salons und der

Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Er gehört zu

den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und zu den bedeutendsten

Bauwerken des Barock.

Seit 2021 wird der Zwingerhof umfassend saniert. Durch zahlreiche

archäologische Funde verzögert sich die Bauzeit, die Ende 2024 enden

soll.

Zahlreiche Plastiken bevölkern die Außenansicht des Wallpavillons:

Hercules Saxonicus (Permoser), Prinz Paris mit drei Göttinnen

(Heermann), Vier Winde (Kirchner) sowie Juno und Jupiter (Thomae). Die

Originale befinden sich heute teilweise im Lapidarium.

Das Kronentor ist ein Pavillon

und neben dem Wallpavillon der bekannteste Teil und auf Abbildungen

häufig das Sinnbild des Dresdner Zwingers. Mit den zu beiden Seiten

anschließenden Langgalerien steht es mit seiner Front auf der alten

Festungsmauer; Tor und Galerien bilden zu ihr jedoch einen kleinen

Winkel. Das Kronentor ermöglichte über die Wallgrabenbrücke

ursprünglich den Zugang von außerhalb der Stadt durch die

Festungsmauer. Deswegen führte keine der Bedeutung des Baus

entsprechende Steinbrücke über den Zwingergraben zum Kronentor, sondern

nur ein schmaler hölzerner Steg, der im Falle eines Angriffs rasch

abzubauen gewesen wäre.

Der Glockenspielpavillon trägt

seinen Namen aufgrund des Glockenspiels aus Meissner Porzellan, welches

alle Viertelstunde gespielt wird. Er ist im Vergleich zum restlichen

Zwinger relativ jung, denn erst im Jahre 1728 wurde er hinzugefügt. Der

Bau wurde mehrmals beschädigt, so bei einem Brand 1849 und beim

Luftangriff 1945. Sein Reiz liegt an der Uhr in Richtung Zwingerhof,

die mit dem besonderen Glockenspiel ausgestattet ist. Neben den

Stundenschlagmelodien sind zusätzlich, je nach Jahreszeit zu

festgelegten Zeiten, weitere bekannte Melodien zu hören.

Ausblick vom Zwinger Deutscher Pavillon auf Grünes Gewölbe und Residenzschloss

Das ehemalige Fabrikgebäude der Zigarettenfabrik Yenidze

gehört zu den architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Dresden.

Es steht an der Weißeritzstraße am östlichen Rand der Friedrichstadt,

unweit des Kongresszentrums. Das von 1908 bis 1909 von Martin

Hammitzsch geplante Bauwerk hat eine Gesamthöhe von 62 Metern und wird

heute als Bürogebäude genutzt.

Als außergewöhnliches Baudenkmal wurde die Yenidze 1996 saniert; der

hintere Gebäudeteil wird seitdem für Büros benutzt. Im vorderen

„Kuppelteil“ befindet sich das Kuppelrestaurant mit dem höchsten

Biergarten Dresdens, der im Sommer geöffnet ist; das Restaurant selbst

hat ganzjährig und jeden Tag von Mittags an geöffnet. Darüber, direkt

unter der Kuppel, finden Veranstaltungen des Yenidze-Theaters statt.

Zwingergraben mit Meridianhaus, Mathematisch-Physikalischer Salon, Langgalerie, Kronentor und Wallgrabenbrücke

Die ursprüngliche Wallgrabenbrücke

verband ab 1718 die westlichen Dresdner Vorstädte (heutige Wilsdruffer

Vorstadt) außerhalb der Dresdner Befestigungsanlagen mit dem ab 1709

entstandenen Zwinger. Der Name Zwinger geht auf die im Mittelalter

übliche Bezeichnung für einen Festungsteil zwischen der äußeren und

inneren Festungsmauer zurück, obschon der Zwinger bereits bei Baubeginn

keine dem Namen entsprechende Funktion mehr erfüllte. Dabei führte die

Brücke über den vor der äußeren Festungsmauer gelegenen Stadtgraben

(Zwingergraben). Gesamtlänge 32 Meter, Breite 5,50 Meter

Gläserne Manufaktur | Home of ID. | Erlebnisfertigung

Gläserne Manufaktur von VW mit Führungen, interaktiven Exponaten und Testfahrten in Elektro-/Hybridfahrzeugen am Großen Garten

Der Mosaikbrunnen steht im

Großen Garten in Dresden-Altstadt. Er wurde anlässlich der

Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 1926 nach einem Entwurf von Hans

Poelzig und seiner Frau Marlene Moeschke-Poelzig im Stil des

Expressionismus bzw. des Art déco errichtet. Der Brunnen befindet sich

an seinem ursprünglichen Standort nahe der Hauptallee im südwestlichen

Teil des Großen Gartens auf einer Wegkreuzung. Diese ist nur mit hohen

Bäumen bepflanzt, der Brunnen ist also an dieser eher dunklen Stelle

das einzig Farbige. Seit der Brunnensanierung 2006/2007 gibt es rund um

den Brunnen Sitzbänke.

Die Form des Brunnens ist, passend zur Umgebung, nach dem Vorbild einer

Pflanze gestaltet. Drei stilisierte Blüten wachsen aus einer runden

Brunnenschale. Der ganze Brunnen ist mit rund einer halben Million

Mosaiksteinen in den Farben Erdbraun, Grau, Grün, Blau, Orange, Gelb

und Gold belegt. Der Brunnen zeigt eine expressionistische

Formensprache mit orientalischen Einflüssen. In Bezug auf die Fallhöhe

des Wassers und den Beckendurchmesser ist der Brunnen falsch

konstruiert, daher spritzt das Wasser über den Beckenrand.

Das Palais im Großen Garten,

auch bezeichnet als Sommer- oder Gartenpalais, ist ein ab 1679

errichtetes barockes Lustschloss in Dresden. Es befindet sich im Großen

Garten, einer weitläufigen Grünanlage am Rande des Stadtzentrums. Das

Palais gilt als erster bedeutender Profanbau in Sachsen, der nach dem

Dreißigjährigen Krieg errichtet wurde. Es ist außerdem eines der

frühesten Barockbauwerke im deutschsprachigen Raum und zählt zu den

kunst- und kulturhistorisch wichtigsten Gebäuden Dresdens. Es gilt als

„Auftakt“ zum Dresdner Barock.

Großer Garten Park - Ein gartenkünstlerisches Meisterwerk

Nicht weit vom Stadtzentrum Dresdens entfernt befindet sich der Große

Garten, der mit seiner derzeitigen Fläche von rund 200 ha die älteste

und größte Parkanlage der Stadt ist. Der erste Gartenplan, der 1676

durch den Hofgärtner Göttler entstand, sah bereits als Mittelpunkt der

Anlage ein Palais vor. Während im gleichen Jahr die ersten Felder für

den künftigen Park angekauft wurden, begann der Bau des Palais unter

der Planung des Oberlandesbaumeisters Starcke erst zwei Jahre später.

Er gilt als frühester barocker Palaisbau Dresdens und diente dem

Wettinischen Hof zunächst als Stätte für Spiele, Theater und Jagdessen.

Mit dem Jahr 1683 begann nach Plänen Karchers die Umgestaltung des

Gartens, die auch eine Ergänzung des Palaisbaus mit acht

Kavaliershäusern mit sich brachte. Parterre- und Boskettenanlagen

entstanden, 1715 wurden Palaisteich und Gartenparterre, in den

folgenden Jahren Remisen zur Fasanenaufzucht angelegt. Der barocke

Gartenplan wurde vermutlich 1719 abgeschlossen und bis zum Anfang des

19. Jahrhunderts beibehalten.

Unter dem Generalgouvernement des russischen Fürsten Repnin-Wolkonski

setzte man eine eigene Behörde für den während der Kämpfe 1813

verwüsteten Park ein. Der Garten wurde der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht. Der Gartenarchitekt Lenné entwarf im Rahmen einer

Gesamtgestaltungskonzeption Bürgerwiese und Zoologischen Garten,

weitere Ideen des Gartendirektors Bouché flossen ebenfalls ein. Die

barocke Grundstruktur blieb jedoch gewahrt, wenn auch einzelne Bereiche

großzügig umgeformt wurden. Die Eröffnung des Botanischen

Gartens sowie Gartenbauausstellungen verschafften dem Großen Garten im

19. und 20. Jahrhundert europaweite Resonanz. Bombenangriffe gegen Ende

des 2. Weltkrieges richteten in den Gartenanlagen, an Gebäuden und

Skulpturen erhebliche Schäden an. Aufwändige Restaurierungsarbeiten

lassen jedoch den alten Glanz in Teilen wiedererstehen. Neuerungen wie

Parkeisenbahn, Freilichtbühne und Puppentheater erhöhen die

Attraktivität des Naherholungsgebietes für Besucher aus Dresden und

Umgebung.

Die Semperoper am Theaterplatz in Dresden bei Nacht

Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche) und Residenzschloss

Als Bekrönung auf der Semperoper ist eine Quadriga

von Johannes Schilling zu sehen, die von vier Panthern gezogen sowie

von Ariadne und Dionysos geführt wird. Dieses beliebte Motiv haben sich

viele Künstler zu eigen gemacht, so auch der Komponist Richard Strauss,

der zahlreiche Opern unter seinem Freund Ernst von Schuch in Dresden

uraufführte. Seine Oper „Ariandne auf Naxos“ ist auch im Spielplan der

Semperoper zu finden.

Laut griechischer Mythologie war Ariadne die Tochter des kretischen

Königs Minos, der in seinem Palast im Kellerlabyrinth das sagenumwobene

Ungeheuer Minotaurus gefangen hielt. Ariadne half Theseus mit Hilfe

eines Knäuels, den roten Faden wiederzufinden und somit den Ausgang des

Labyrinths. So gelang es ihm, den Minotaurus zu töten und mit Ariadne

zu fliehen. Doch welch Pech: Theseus‘ seine Liebe zu Ariadne erlosch

und er setzte sie auf der Insel Naxos ab. Dort entdeckte Dionysos die

Schöne auf seiner Flucht vor den Sirenen und führte sie in seinem Wagen

zum Himmel, wo sie zur Göttin wurde.

Die Semperoper am Theaterplatz in Dresden bei Nacht

Altstädter Brückenkopf der Augustusbrücke am Schlossplatz mit

Georgentor und Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche)

Die Kunstakademie (links) ist ein Hochschul- und Ausstellungsgebäude an

der Brühlschen Terrasse in Dresden. Der Neurenaissancebau wurde 1887

bis 1893 durch König Albert von Constantin Lipsius für die Königliche

Akademie der Bildenden Künste und den Sächsischen Kunstverein

geschaffen. Sie ist heute Sitz der Hochschule für Bildende Künste

Dresden und der Kunsthalle der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Augustusbrücke am Schlossplatz mit Georgentor und Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche)

Bereits 1704 hatte August der Starke den Bildhauer Balthasar Permoser

beauftragt, den Entwurf eines „Pferd mit der darauf sitzenden Person,

so Eu.: Maj.: praesentieren soll, von mir verferttigen zu lassen“.

Ursprünglich waren Reiter und Ross feuervergoldet. Die Plastik wurde

1884 erstmals durch Constantin Lipsius restauriert. Außerdem vollendete

Lipsius 1885 den Sockel mit einer lateinischen Inschrift. 1956 wurde

das Reiterdenkmal im Rahmen der 750-Jahr-Feier Dresdens wieder

aufgestellt. Es wurde 1965 erneut mit Blattgold überzogen. Der Goldene

Reiter gilt als eines der Wahrzeichen Dresdens.

Die Augustusbrücke ist eine von

fünf Brücken im Innenstadtbereich Dresdens. Mehrere Linien der Dresdner

Straßenbahnen verlaufen über die Brücke. Südlich der Elbe befindet sich

der touristisch bedeutsame Theaterplatz und kurz dahinter der Postplatz

als wichtigster Straßenbahnkreuzungspunkt. Über die Augustusbrücke

fahren daher etwa im Zweiminutentakkt je Richtung Straßenbahnen der

Linien 3, 4, 7 und 9. Nach dem Wegfall der teileingestürzten

Carolabrücke trägt sie die Hauptlast der Straßenbahnen. Sie ist zudem

eine wichtige Verkehrsader für den Fuß- und Radverkehr.

Canaletto-Blick vom Königsufer

Sophienstraße am Theaterplatz mit Semperoper Dresden

Die Brühlsche Terrasse bzw.

Brühl-Terrasse ist ein architektonisches Ensemble und eine touristische

Sehenswürdigkeit in Dresden. Sie liegt im Stadtzentrum in der Altstadt

und erstreckt sich über etwa 500 Meter entlang der Elbe zwischen der

Augustusbrücke und der Carolabrücke. Die Brühlsche Terrasse wird auch

als Balkon Europas bezeichnet. Der Begriff wurde zu Beginn des 19.

Jahrhunderts geprägt und später vielfach in der Literatur verwendet.

Brühlsche Terrasse beim Ständehaus

Georgentor am Schlossplatz

Denkmal „Friedrich August dem Gerechten“ und Fürstenzug am Schlossplatz

Frauenkirche Dresden am Neumarkt

Die exakten Abmessungen des gesamten Wandbildes betragen – einer

zeitgenössischen Bauzeichnung zufolge – 101,9 m Länge und 10,51 m Höhe.

Da sich im oberen Teil des Frieses 18 Fenster befinden, beträgt die mit

Fliesen belegte Fläche lediglich 968 Quadratmeter. Die Abmessungen der

einzelnen Fliesen sind 20,5 cm × 20,5 cm. Bei einer fugenfreien

Verlegung sind damit ungefähr 23.000 Fliesen an der Wand angebracht,

wobei wegen der eingeschlossenen Fenster auch Teilstücke zum Einsatz

kamen.

Im Fürstenzug werden insgesamt

94 Personen dargestellt, davon reiten 45 Personen zu Pferd und 49

Personen gehen zu Fuß. Obwohl viele Personen anscheinend intensiv

miteinander kommunizieren, ist bei den Beteiligten der Mund

geschlossen. Der Künstler W. Walther überließ Gestik und Gestikulation

den Vorrang. Die einzige sichtbar sprechende Person ist der Köhler

Georg Schmidt, Retter des entführten Prinzen Albrecht im Altenburger

Prinzenraub, welcher als mittlere Person hinter Albrecht dem Beherzten

schreitet. Sechzehn Personen schauen aus dem Bild heraus und treten mit

dem Betrachter in direkten Blickkontakt. Neben den 45 Pferden gibt es

noch zwei Hunde und im Zierrahmen sind Vögel sowie Schmetterlinge zu

sehen.

Altmarkt und Kreuzkirche Dresden

Residenzschloss am Taschenberg

Schloßstraße mit Georgentor

Stallhof Dresden - Langer, für Spiele und Turniere genutzter Innenhof

des 16. Jh., der heute für seine Weihnachtsmärkte bekannt ist.

Das Wandbild "Der Weg der Roten Fahne"

ist seit 2001 Kulturdenkmal und ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Wenn

man es genau betrachtet kann man das eine oder andere gut darauf

erkennen (Karl Marx, Friedrich Engels, Ernst Thälmann, Soldaten der

Revolution, Arbeiter, Trauer um gefallene Genossen, die Fahne und

Verwirklichung der DDR und vieles mehr).

Das Wandbild nimmt die Westseite des Gebäudes ein. Es ist 30 Meter mal

10,5 Meter. 1968-1969 wurde es unter Leitung von Gerhard Bondzin

umgesetzt, von der Arbeitsgemeinschaft der Hochschule für Bildende

Künste in Dresden. Der Arbeitstitel lautete: „1849 – 1969: 120 Jahre

Kampf der revolutionären Kräfte der Stadt für Fortschritt und

Sozialismus“. Es besteht aus Farbglas auf Betonplatten, die

elektrostatisch beschichtet wurden – eine Technik, die bei einem

Wandbild dieser Größe erstmals angewendet wurde.

Wandbild am Kulturpalast

Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche) - Berühmtes

von Gaetano Chiaveri im 18. Jh. entworfenes und nach dem Zweiten

Weltkrieg restauriertes Bauwerk.

DER CANALETTO-BLICK

Bernardo Bellotto (1722-1780), genannt Canaletto, war Hofmaler Augusts

III., dem Sohn und Thronfolger Augusts des Starken. Er schuf zwischen

1747 und 1758 eine Serie von 14 großformatigen Ansichten des barocken

Dresdens. Diese Stadtpanoramen prägten maßgeblich das Bild Dresdens in

der Welt und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Der Blick

auf das „Venedig an der Elbe" aus dieser Perspektive zeigt, wie die im

18. Jahrhundert entstandenen markanten Prachtbauten der Dresdner

Altstadt die Hofkirche und die Frauenkirche die Stadtsilhouette bis

heute prägen.

Ausblick vom der Terrasse des Felix Suiten Am Zwinger Dresden auf den Zwinger ohne Orangerie

Der Cholerabrunnen (auch

Gutschmid-Brunnen) ist ein neugotischer Brunnen. Er steht in Dresden an

der Sophienstraße, zwischen Zwinger und Taschenbergpalais. Er wurde von

Freiherr Eugen von Gutschmid finanziert, der so seine Dankbarkeit dafür

zeigen wollte, dass Dresden von der Cholera-Epidemie (1841/1842)

verschont geblieben war, die an Oder und Unterelbe ausgebrochen war und

auch Dresden bedroht hatte. Neben Gottfried Semper als Architekt

übernahmen Karl-Moritz Seelig den Entwurf, der am 15. Juli 1846

feierlich an die Stadt übergeben wurde.

Kreuzkirche Dresden -

Evangelische Kirche im Spätbarockstil mit 92 m hohem Turm und

Aussichtsplattform in 54 m Höhe. Hier heiratete am 21. Januar 1818 der

Maler Caspar David Friedrich.

Die Kreuzkirche ist als evangelische Hauptkirche Dresdens ein Ort der

Emeuerung und des Aufbruchs sowie mit Kreuzchor und Kreuzorganist

kirchenmusikalisches Zentrum der Stadt. Bereits vor der ersten

urkundlichen Erwähnung Dresdens im Jahre 1206 stand an dieser Stelle

eine Kapelle. Um 1215 wurde eine romanische Basilika errichtet und nach

dem Kaufmanns-, Markt- und Brückenheiligen St. Nikolaus St.

Nikolaikirche benannt. 1234 erhielt sie vom Markgrafen Heinrich einen

„Splitter vom Kreuz Christi". Die Reliquie wurde sehr verehrt und

gleichzeitig wurde um diese Zeit ein schwarzes Holzkreuz unerfindlicher

Herkunft aus der Elbe gezogen, so dass der Bischof von Meißen die

Kirche 1388 als Kirche zum heiligen Kreuz neu weihte.

Am 6. Juli 1539 fand hier der erste evangelische Abendmahlsgottesdienst

und damit die Einführung der Reformation im gesamten Herzogtum Sachsen

statt. Seitdem ist die Kreuzkirche evangelisch. Im Laufe ihrer

Geschichte wurde sie fünfmal zerstört bzw. brannte aus: 1491, 1669,

1760, 1897 und 1945. Der spätbarock-klassizistische Bau, 1766-1792

errichtet, ist in seiner äußeren Gestalt bis heute erhalten. 1894/95

erfolgte eine umfangreiche Innenerneuerung der Kirche, die aber bereits

am 16.2.1897 durch einen Brand im Dachstuhl restlos zerstört wurde. Nun erfolgte bis 1900 der innere

Wiederaufbau im Jugendstil, bis in der Nacht und den auf den 13.

Februar 1945 folgenden Tagen auch dieser ein Opfer der Zerstörung durch

den 2. Weltkrieg wurde. 10 Jahre später, am 13. Februar 1955, konnte

die Kreuzkirche, im Inneren bewusst gebrochen und unfertig belassen,

wieder geweiht werden. Seit 1976 erfolgt die schrittweise Beseitigung

der noch vorhandenen Schäden am gesamten Baukörper, der sich jetzt im

neuen Jahrtausend in eine umfangreiche Sanierung über vier

Bauabschnitte erstreckt.

In den 80er Jahren war die Kreuzkirche Treffpunkt von Friedens- und

Umweltgruppen. 1989 wurde sie zum Zentrum der friedlichen Revolution in

Dresden. Zur stillen Andacht und Besichtigung ist die Kirche in der

Regel täglich geöffnet, auch der Turm lädt zu Besteigung und

Besichtigung ein. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten können Sie den

Aushängen am Eingang entnehmen. Zu Gottesdiensten, Vespern, Metten und

Kirchenkonzerten singt in einer Tradition seit 1216 der Dresdner

Kreuzchor, ein weltweit anerkannter und geschätzter Knabenchor.

ALTAR von der Zerstörung verschont

KREUZIGUNGSGEMÄLDE VON ANTON DIETRICH MIT BRANDSPUREN VON 1945

BRONZERELIEF ZEIGT DAS 1. EVANG. ABENDMAHL IN SACHSEN AM 15.7.1539, LEUCHTER & KRUZIFIX VON 1900

ALTAR - Infolge der Brandwirkung musste er weitgehend abgetragen werden.

ALTARGEMÄLDE - „Golgatha", von

Professor Anton Dietrich 1900 gemalt, hatte durch die Brandeinwirkungen

im 2. Weltkrieg seine leuchtenden Farben verloren und wurde im Jahre

2001 restauriert.

PREDELLA - Ein Bronzerelief,

1900 von Professor Heinrich Epler geschaffen, stellt die erste

evangelische Abendmahlsfeier in der Kreuzkirche im Juli 1539 dar.

ORGEL - Sie wurde von der

Dresdner Orgelbaufirma Jehmlich gebaut, 1963 geweiht und 2005

grundlegend saniert. Sie hat 76 Register auf 4 Manualen und Pedal mit

6111 tönenden Pfeifen, mechanische Spiel- und elektrische

Registertraktur.

KIRCHENRAUM - Er wirkt in

seiner Größe und Proportion durch bewusste Schlichtheit. Mit ca. 3000

Sitzplätzen ist er der größte Kirchenraum der Stadt und fasst insgesamt

4000-5000 Menschen:

TAIZE-FENSTER - Es befindet

sich im rechten Seitenschiff und ist ein Geschenk von Roger Schutz und

den Brüdern von Taize aus dem Jahre 1980. Inhaltlich ist die Verklärung

Christi dargestellt und eine Inschrift lautet: „Wende dich im

Augenblick Gott zu und versöhne dich".

HEINRICH-SCHÜTZ-KAPELLE -

Kruzifix und Epitaphe stammen aus der Schützzeit. Heinrich Schütz

wirkte zwischen 1615-1672 als Hofkapellmeister in Dresden. Die

Reliefplatte und das farbige Glasfenster wurden von Prof. Rudolf

Mauersberger gestiftet. Er war als Kreuzkantor von 1930-1971 tätig.

Vorläufig befindet sich auch das Nagelkreuz aus Coventry noch an diesem

Ort.

NAGELKREUZ - Es wurde der

Kreuzkirche 1986 als ein Zeichen der Versöhnung aus der zerstörten

Kathedrale von Coventry überreicht. Die Kreuzkirche gehört damit zum

weltweiten Verband der Nagelkreuzgemeinschaften.

RAUM DER STILLE - Er befindet

sich links vom Altar (Nordsakristei) und ist ausgestaltet mit den

Bildern des Malers Heinz Quintscher zum Zyklus, „Lied der Kerze".

TURM - Bis zur Kreuzspitze hat

er eine Höhe von 92 Metern, der Umgang befindet sich in 54 Meter Höhe.

Der Turm ist in der Regel täglich geöffnet.

GELÄUT - Nach dem Kölner Dom

ist es mit einem Gesamtgewicht von 28,45 Tonnen das zweitgrößte Geläut

Deutschlands. Es wurde 1900 von der Firma Schilling in Apolda gegossen.

Die fünf Bronzeglocken sind auf die Töne E-G-A-H-D gestimmt.

TURMUHR - Sie wurde 1957 mit

einem Zifferblattdurchmesser von drei Metern gebaut. Im Jahre 2006

erfolgte die Erneuerung der Zifferblätter und Zeiger. Die Schlagglocken

(Seigerschellen) stammen aus dem Jahre1787.

HAUPTEINGANG - Zu sehen sind

eine Barock-Skulptur "Ecce homo" aus der Zeit der beiden Epitaphe, die

steinerne Abbildung des Brückensiegels (Grundlage für das

Kirchensiegel), sowie der in 13 Sprachen entbotene Friedensgruß auf

zwei gläsernen Tafeln. Im Gedenken an die ermordeten jüdischen Bürger

unsererStadt ist links vom Haupteingang eine Bronzetafel mit dem

abschließenden Text: „Wir bitten um Vergebung und Schalom" an der

Kirchenmauer angebracht.

KIRCHE unverändert seit 1792, URSPRÜNGL. DEM HL. NIKOLAUS GEWEIHT, 5 X

ABGEBRANNT UND WIEDERERRICHTET, EVANG. HAUPTKIRCHE SACHSENS, HEIMSTÄTTE

DES DRESDNER KREUZCHORES PLÄTZE FÜR ÜBER 3.000 PERSONEN

ORGEL Große Jehmlich-Orgel, AM 31.10.1963 GEWEIHT, 6.293 PFEIFEN, 80 REGISTER, 4 MANUALE, PEDAL

DIE SCHÜTZKAPELLE in der Kreuzkirche

Die zielstrebigen Aktivitäten von Kreuzkantor Rudolf Mauersberger für

den Wiederaufhau der Kreuzkirche umfussten auch die Konzeption und

Finanzierung der Schützkapelle. Sie diente der Aufführung der Kleinen geistlichen Konzerte

und Kompositionen in kleiner Besetzung. Aus den Trümmern der total

zerstörten Innenstadt wurden Erinnerungsstücke geborgen und bewahrt:

die Gedenktafein am Wohnhaus und Sterbehaus von Schütz sowie der

„Kinderfries" (jetzt wieder an den früheren Standorten. Das Fenster von

Helmar Helas aus Dresden (1914 1961) zeigt ohen die Alte Frauenkirche,

wo Schütz hegrahen wurde, links sein Sterbehaus in der Moritzstraße,

rechts sein Wohnhaus am Neumarkt (bis 1657, jetzt „Schutzresidenz"),

unten die Kreuzkirche zur Schütz-Zeit. In der Mitte steht, ein

persönliches Credo von Schütz, das er ans Ende der Auferstehungs-Historie (1623) setzte.

Das Porträt-Relief schuf nach alten Vorlagen der Bildhauer Otto Rast (1887-1970).

Das Positiv (Schütz-Orgel) erbaute nach der Disposition von Gerhard

Paulik die Orgelbaufirma Jehmlich, Dresden. Bei der Innensanierung der

Kreuzkirche (bis 2006) wurde sie entfernt. Ein Heizkörper und eine Bank

wurden installiert. Am 1. Juli 1955 wurde die Schützkapelle ihrer

Bestimmung übergeben, dem Tag des 25jährigen Dienstjubiläums von

Mauersberger als Kreuzkantor. Sie ist mit ihrem Inventar seine

persönliche Stiftung an die Kreuzkirche zum Gedächtnis an Heinrich

Schutz. An jedem Freitag wird hier mittags 12 Uhr seit 1986 das

Versöhnungsgebet von Coventy gebetel.

TURM Aussicht aus 54 m Höhe

92 M BIS ZUM TURMKREUZ, 259 STUFEN ZUR PLATTFORM, BIS 1950 MIT TÜRMERWOHNUNG, 2 STUNDENSCHELLEN VON 1790 IN DER TURMSPITZE

Ernst Julius Otto war ein bedeutender Musiker, der von 1828 bis 1875

den Dresdner Kreuzchor leitete. Das Denkmal für den 22. Evangelischen

Kreuzkantor auf dem neu gestalteten Platz zwischen Kreuzkirche und

neuem Hotel am Altmarkt wurde restauriert und neu gestaltet. Der

Künstler Niklas Klotz orientierte sich an den historischen Vorlagen von

Gustav Kietz (1824-1908) sowie den noch vorhandenen Gipsabgüssen und

fügte der ursprünglichen Gruppe als zeitgenössischen Kommentar eine

neue Figur hinzu. Diese Plastik hebt sich in Bearbeitung, Material und

Farbe von der historischen Figurengruppe ab und stellt damit diesen

aktuellen Zeitbezug her.

Denkmal für Kreuzkantor Ernst Julius Otto

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: