web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Krahuletz-Museum

Eggenburg, Oktober 2023

Das Krahuletz-Museum mit Sammlungen zur regionalen

Erdgeschichte, Archäologie, Volkskunde, Regional- und Stadtgeschichte

sowie einer Uhrensammlung befindet sich in der Stadt Eggenburg in

Niederösterreich.

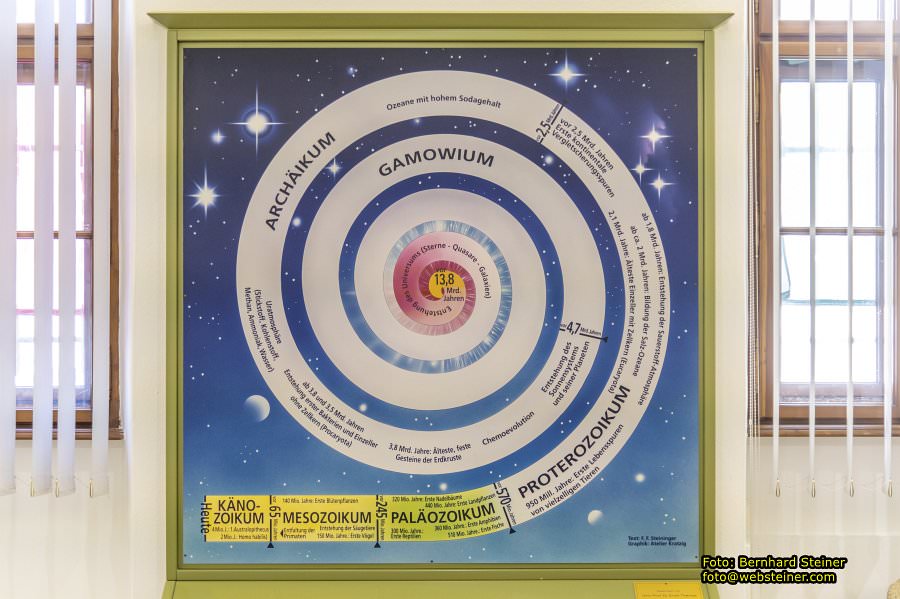

Erleben Sie eine Milliarde Jahre Erdgeschichte:

Mineralien, Gesteine, Fossilien des „Eggenburger Meeres“, Archäologie:

„Vom Mammutjäger zur mittelalterlichen Stadt“, Uhren aus 3

Jahrhunderten, Bertha-von-Suttner-Raum, Matt & Glänzend, Glas und

Keramik. Sonderausstellung: „Unter dem Schutz des Heiligen Ambrosius –

Wachsziehen und Lebzelterei“

Das Krahuletz-Museum bietet mit seinen umfangreichen geologischen,

paläontologischen und archäologischen Sammlungen einen breit

gefächerten Zugang zur Natur- und Kulturgeschichte im nordwestlichen

Niederösterreich. Bei einem Rundgang im Untergeschoß lässt sich die

Entstehung und Entwicklung der Landschaft der Region miterleben. Im

ersten Obergeschoß befinden sich die umfangreiche Volkskundesammlung

sowie die Ausstellung „Uhren aus drei Jahrhunderten“. Das zweite

Obergeschoß beherbergt die archäologische Sammlung. Dem Besucher

eröffnen sich 30.000 Jahre Besiedlungs- und Kulturgeschichte im

nordwestlichen Niederösterreich.

Ein zeitgenössisches Ölbild im Krahuletz-Saal des Museums zeigt den

Junggesellen Krahuletz mit Geologenhammer und im Hintergrund die Stadt

Eggenburg

Johann Krahuletz (1848-1928) sammelte bereits als Kind ur- und

erdgeschichtliche Objekte auf den Äckern rund um Eggenburg, zunächst im

Auftrag des Schlossherrn von Stockern, Candid Ponz von Engelshofen

(gest. 1866). Der an Archäologie besonders interessierte Autodidakt

Krahuletz konnte eine international bekannte Sammlung zusammentragen.

Als Krahuletz Ende der 1890er Jahre seine Sammlung ins Ausland

verkaufen wollte, gründeten Eggenburger Bürger die

„Krahuletz-Gesellschaft", um die Sammlung in Eggenburg zu halten. Schon

1902 wurde das Krahuletz-Museum in Eggenburg eröffnet. 1925 wurde

Krahuletz zum Professor der Geologie ernannt.

Krahuletz gelangen einige international bedeutende Funde, wie der eines

Schädels eines gavialartigen Krokodils (mit extrem langem Kiefer) sowie

eines Skeletts einer Seekuh, die vor 20 Millionen Jahren lebte. Seine

Sammlung präsentierte er 1889 erstmals der Öffentlichkeit, in einem

eigenen Raum der Bürgerschule Eggenburg. Dank der

Krahuletz-Gesellschaft konnte ein eigenes Museum errichtet werden, in

das die Sammlung 1902 übersiedelte. Es war der erste eigenständige

Museumsbau Niederösterreichs und war auch vollständig elektrifiziert -

früher als das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum in Wien.

Der Amethyst von Maissau

Seit etwa 1845 ist die Amethystfundstelle bei Maissau bekannt, aus der

Amethystader von Eggenburg wurden schon seit 200 Jahren Rohstücke für

die Herstellung von kunstgewerblichen Objekten geborgen. Mehrere

wissenschaftliche Grabungen der letzten Jahre erbrachten wichtige

Erkenntnisse über den Aufbau der Ader. Der Amethystgang verläuft

senkrecht durch den stark zerrütteten Maissauer Granit, wobei der

oberste Bereich in lose Brocken und Kristallfragmente aufgelöst wurde.

Einige dieser Bruchstücke wurden im Eggenburger Meer vor 20 Millionen

Jahren als Strandgerölle abgerundet.

Die kantigen Bruchstücke können auch durch Chalcedon zu einer

Amethystbreccie verkittet sein. Für den Maissauer Amethyst ist seine

Farbsequenz typisch, die von der Granitbasis mit Rauchquarz hell -

Rauchquarz dunkel - Milchquarz - Amethyst dunkel - Milchquarz dünn -

Amethyst hell - Milchquarz - Rauchquarz dünn - Milchquarz

(Kristallspitze) reichen kann. Die Kristalle selbst zeigen, ihre

Flächen betreffend, unterschiedlichste Ausbildung, Farbe und Ausbildung

ändert sich von Kluft zu Kluft. Die violette Färbung des Quarzes

Amethyst wird auf den Einbau von Eisen und Titan bzw. auf radioaktive

Bestrahlung und dadurch verursachte Baufehler im Kristallgitter

zurückgeführt.

Eine der großen Leidenschaften von Johann Krahuletz war die

Archäologie. Seine Funde aus der Umgebung Eggenburgs, vor allem von der

Siedlungsstätte Heidenstatt bei Limberg und dem Vitusberg bei

Eggenburg, spannen den zeitlichen Bogen von der Altsteinzeit (ab

300.000 v. Chr.) bis in das Frühmittelalter. Das bronzene „Zaumzeug von

Mödring" aus der Römerzeit (3. Jh. n. Chr.), das Krahuletz für das

Museum erwarb, hat Bezüge zu Südschweden und ist ein österreichweites

Unikat.

WALDVIERTEL – KRISTALLVIERTEL

Die steinerne Schatzkammer Österreichs - Gesteine und Mineralien des Waldviertels

Am Anfang war das Waldviertel

Die Geologie des Waldviertels offenbart die vierte Dimension, die Zeit,

wie keine andere Region und reicht weit in die Vergangenheit der Erde

zurück - ein Bild, das so alt ist, wie sonst nirgendwo in Österreich!

Das älteste Datum liefern uns wenige Zehntelmillimeter große Zirkone

aus Gesteinen bei Drosendorf. Das Alter dieser Zirkone beträgt 3,4

Milliarden Jahre. Dies ist der Nachweis, dass hier bereits

Krustengesteine vorhanden waren. Fast eine Milliarde Jahre jünger, rund

2,6 Milliarden Jahre alt, sind Zirkone aus dem Bíteš-Gneis bei

Mallersbach.

Als bisher ältestes Gestein in Österreich gilt jedoch der Dobra-Gneis

mit einem Alter von 1377 ± 10 Millionen Jahren. Er gehört zu einer der

ältesten Gesteinsfolgen des Waldviertels, der Biteš-Einheit. Diese ist

durch eine Gebirgsbildungs-Fuge von den darunter und darüber liegenden

Gesteinsfolgen getrennt.

Der Bau des Waldviertels

Die Waldviertler Gesteinfolgen gehören zwei großen Krustenteilen der

„Böhmischen Masse" an: Dem Moravikum und dem Moldanubikum. Bei der

Stapelung dieser Krustenteile entstand das „Variszische" Hochgebirge.

Beim Bau der Franz-Josefs-Bahn in den 1880er Jahren untersuchte

Krahuletz Baustellen, Kies- und Sandgruben, wo er zahlreiche Fossilien

fand. 1898 entdeckte er in den Sandgruben um Eggenburg zahlreiche

Knochen einer Seekuhart, die vor 20 Millionen Jahren lebte, als weite

Teile Niederösterreichs von einem subtropischen Meer bedeckt waren. Zu

Ehren Krahuletz' wurde diese Tierart Metaxytherium krahuletzi genannt.

Krahuletz' Fossilfunde begründeten die Bekanntheit seiner Sammlung und

sind bis heute ein Highlight des Museums.

Leichenfeld von Kühnring

Die Geschichte des Waldviertels

Vor 600 Millionen Jahren lagen alle Kontinente auf der Südhemisphäre

und bildeten einen einzigen „Superkontinent", der sich im Erdaltertum

ab 542 Millionen Jahren in einzelne größere und kleinere Krustenteile -

LAURASIA und GONDWANA - aufzugliedern begann. Auch die Erdkrustenteile

des Waldviertels entstanden vor ca. 3,4 Milliarden Jahren nahe dem

Südpol.

Plattentektonische Vorgänge bewegten die Krustenteile von N-Amerika,

Grönland, N-Europa und Sibirien kontinuierlich nach Norden. Um 360

Millionen Jahren vereinigten sich diese Krustenteilen und es entstand

der nördliche Großkontinent LAURASIA. Im Süden hatten sich die

Krustenteile von S-Amerika, Afrika, Antarktika, Indien, Australien und

Neuseeland zum Großkontinent GONDWANA vereinigt. Der zwischen diesen

Großkontinenten liegende „Rheische-Ozean" wurde ab 360 Millionen Jahren

zugeschoben und es entstand der Superkontinent PANGÄA. Dabei wurde das

„Variszische Gebirge", welches sich von Nordamerika über Westeuropa bis

in unserem Raum mit der „Böhmischen Masse" erstreckte, aufgefaltet.

Dieses Gebirge wurde dann ab 320 Millionen Jahren, dem oberen

Erdaltertum, bis heute bis in seinem inneren Kern abgetragen. Die

Hebung der Böhmischen Masse im Karbon um 320-300 Millionen Jahren ist

von Abkühlung, bruchtektonischer Zerlegung und Abtragung dieses

„Variszischen" Gebirges bis heute begleitet.

Im Oberen Jura, ab ca. 160 Millionen Jahren, zerteilte sich die PANGÄA erst in die Großkontinente LAURASIA

im Norden und GONDWANA im Süden und ab der Oberen Kreide, ab ca. 100

Millionen Jahren, bildeten sich die heutigen Ozeane und Kontinente. Für

die heutige Gestalt der Böhmischen Masse war die Klimaentwicklung im

Eozän vor ca. 40 Millionen Jahren hauptverantwortlich. Damals herrschte

ein tropisches Klima, das eine intensive Verwitterung bewirkte. Die bis

heute anhaltende Abtragung hat dieses Gebirge bis in die tiefsten

Krustenstockwerke freigelegt und erlaubt uns einen Blick ins Innere.

Und woher kommen die Mineralien des Waldviertels?

In dieser Ausstellung werden erstmals die Gesteine dieser alten Krustenteile vorgestellt. Erstmals wird gezeigt in

welchem Zusammenhang Gesteine und die in diesen entstandenen Mineralien

stehen. Mineralien stammen aber auch aus Pegmatit-Gängen, welche die

Gesteine durchschlagen. Viele Mineralien entstanden an den

Reibungsflächen der Gesteinspakete, als diese gestapelt wurden oder in

Sedimenten. Zum leichteren Verständnis sind die Mineralien mit den

entsprechenden Gesteinen in den Vitrinen nach diesen farbig

gekennzeichneten Gesteinseinheiten angeordnet. Unter den über 1500

Exponaten finden sich eine Vielzahl von den 380 Mineralienarten, die

derzeit im Waldviertel nachgewiesen wurden. Über 40 Privatsammler und

öffentliche Sammlungen haben ihre einmaligen, seltenen und schönen

Mineralstufen für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt. Ein Raum

ist den bearbeiteten Gesteinen und Mineralien gewidmet, die bisher noch

nie in dieser Pracht - klassisch geschliffen, als Carbochons, gemugelt,

als Kugeln, Schmuckstücke und Kunstobjekte - zu sehen waren.

Molasse-Zone / Älterer Schlier

Septarie (Konkretion mit Calcitauskleidung der Trockenrisse; natürlicher Bruch und poliert), Fundort: Kemmelbach

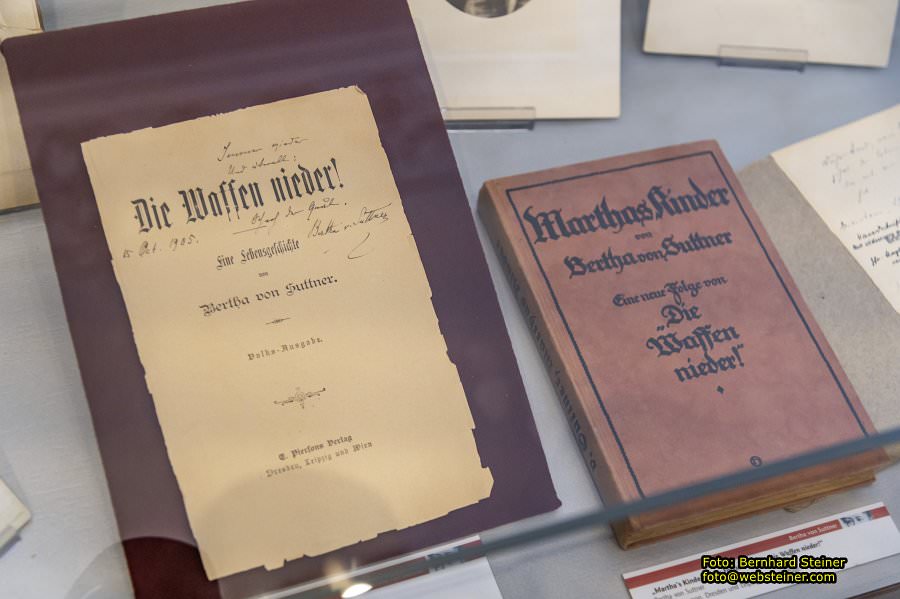

Bertha von Suttner - Friedensnobelpreis und Eggenburg

Nach ihrer Rückkehr aus dem Kaukasus 1885 war der Lebensmittelpunkt

Bertha von Suttners das Schloss Harmannsdorf etwa 8 Kilometer von

Eggenburg entfernt. Dort schrieb sie auch den Roman „Die Waffen

nieder", für den sie 1905 als erste Frau den Friedensnobelpreis

erhielt. Bertha von Suttner hatte auch Ihre Wahltante Katharina Büschel

in ihre Nähe, nach Eggenburg, geholt. Sie besuchte wöchentlich ihre

„Tante Lotti" bis zu deren Tod 1899. Aus Burgschleinitz, in der Nähe

Eggenburgs, stammte ihre treue Haushälterin Katharina Buchinger

(geborene Friedl).

Bis zum Tod ihres Gatten Arthur Gundaccar von Suttner 1902, wohnte

Bertha in Harmannsdorf. Nach der Versteigerung des Guts zog sie mit

Katharina Buchinger nach Wien in die Zedlitzgasse. Von ihren

Vortragsreisen schickte sie ihrer Haushälterin viele Briefe und

Postkarten. Am 21. Juni 1914 starb Bertha von Suttner. Eine Woche

später, am 28. Juni wurde der Thronfolger Erzherzog Ferdinand in

Sarajewo ermordet. Die Asche Bertha von Suttners wurde im Urnenhain in

Gotha beigesetzt.

Röschitzer Bauernstube

Diese Bauernstube ist der einzige noch im Originalzustand erhaltene

Ausstellungsraum der ersten Museumsgestaltung. Ein großer Teil der

Einrichtung, einschließlich der Holzdecke von 1659, stammt aus Röschitz

so das Bett, der Tisch, die Bank, die Türe, das „Weinkastl", Kruzifix

und mehrere Kleingegenstände; der Ofen stammt aus Roggendorf, die

Stühle sind aus der Umgebung von Eggenburg. Die damaligen

Museumsverantwortlichen wollten bewusst nicht nur Objekte in Vitrinen

zeigen, sondern mit der Decke, dem Fußboden und den bleigefassten

Fenstern einen Gesamteindruck der früheren Lebensweise darstellen.

Heute würde man es Rauminstallation nennen. Diese Stube war Vorbild für

viele Heimatmuseen in Niederösterreich.

Kufenwiege - Mit Schnitzerei verziert, zwei Kartuschen mit Beschriftung: MARIA und IHS (Niederösterreich, 19. Jahrhundert)

Krapfenprügel (Niederösterreich, 19. Jahrhundert)

Zur Herstellung von sogenannten Prügelkrapfen wurde der Teig

schichtweise vor einem offenen Feuer und unter ständigem Drehen auf den

hölzernen Krapfenprügel aufgegossen.

Hinterglasbilder - Heilige Dreifaltigkeit / Maria Lactans / Mater Dolorosa (Nordösterreich/Böhmen, 18. Jahrhundert)

Eggenburg und die Farbe Rot

Viele Handwerkszweige waren mit der Textilproduktion befasst. Bauern

bestellten die Felder mit Pflanzen zur Gewinnung von Fasern (z. B.

Flachs) und Farbpigmenten (z.B. Krapp). Arbeiter und Handwerker

stellten daraus Gewebe her und färbten Fäden und Stoffe. Strickerinnen

vollendeten die Textilien. Die vorherrschende Farbe der Stickereien ist

Rot. Der rote Farbstoff Krapp (Rubia tinctorum, auch Färberröte oder

„Türkisch Rot" genannt) ist neben Indigo einer der ältesten

Pflanzenfarbstoffe. Der Anbau von Krapp im frühen 19. Jahrhundert ist

unter anderem in Kragran, im Pulkautal, Laa an der Thaya und Loosdorf

bezeugt, wurde aber um die Mitte des Jahrhunderts weitgehend

aufgegeben. Die Verbreitung chemisch hergestellter roter Farbstoffe

machte den Anbau von Krapp zunehmend unrentabel.

Woher kamen die „fleißigen Hände"?

Für so viel Alltagswäsche und Kleidung musste früh Sorge getragen

werden. Mit 13 bis 14 Jahren begannen die Mädchen mit der

Zusammenstellung ihrer Aussteuer, sollte diese doch bis zur Hochzeit

vollständig sein. Die Anfertigung erfolgte ursprünglich unter Anleitung

der Mutter. Für die Darstellungen wurden auf die in der Familie

gängigen Muster zurückgegriffen und je nach Bedarf weltliche oder

kirchliche Motive gestickt. In Kloster- und Mädchenschulen für „höhere

Töchter" gehörte das Erlernen dieser Fertigkeit zur Ausbildung, an

Industrieschulen für mittlere und ärmere Schichten war lediglich

Monogrammsticken zum Wäschekennzeichnen im Lehrplan. Je nach familiären

Vermögensverhältnissen wurde für den Eigenbedarf gestickt, aus

Vergnügen und Leidenschaft, aber auch aus Langeweile und um

gesellschaftlichen Konventionen zu genügen - oder für Geld. sDie

Stickerei war im Gegensatz zu anderen Kunsthandwerken nicht nur in

gewerblicher, sondern auch in privater Produktion möglich. Die hier

verwendeten Sticktechniken sind der heute noch beliebte und einfache

Kreuzstich und der Plattstich, der mehr an Übung bedarf.

Das Krahuletz-Museum präsentiert sein neuestes Highlight: das

maßstabgetreue Stadtmodell der Stadt Eggenburg, wie sie um 1590

ausgesehen hat. Der Erbauer dieses Modells, Mag. Alexander Korab

(Wien), nahm die neuesten archäologischen Ergebnisse sowie historische

Abbildungen zum Vorbild.

Eggenburg um 1590 - Maßstab 1:500 - Alexander Korab 2016

Bemalte Bauernmöbel aus einer Weinviertler Bauernmöbel-Werkstätte in Röschitz, NÖ

Erstmals ist es gelungen für Niederösterreich eine Tischlerwerkstatt,

aus dem Weinort Röschitz nachzuweisen, in der über Generationen bemalte

Bauernmöbel hergestellt wurden. Der älteste ausgestellte Kasten mit dem

Monogramm „M.B." ist aus dem Jahr 1797, ferner wird ein Kasten aus dem

Jahr 1805, ein weiterer mit Monogramm „E.Z." aus dem Jahr 1805 und der

jüngste mit dem Monogramm „E.K." aus dem Jahr 1836 gezeigt. An Hand der

Bemalung und Konstruktion kann die Entwicklung der Kasten vom 18. bis

ins 19. Jahrhundert nachvollzogen werden. Die Beschriftung der

Innenlade des Kastens von 1836 ermöglicht die Genialogie dieser

Tischlerwerkstätte zu verfolgen und die einzelnen Kastentypen ihren

Meistern zuzuordnen.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei in Maissau blickt auf eine lange

Geschichte zurück. Das Fortleben dieser Tradition in den letzten

hundert Jahren verdankte sich mehreren Generationen der Familie Schmid,

die mit Martin Schmid, dem Enkelsohn des Geschäftsgründers, Lebzelter

und Bürgermeister in Personalunion stellte.

Die Ursprünge der Lebzelterei in Maissau

Die erste Erwähnung eines Lebzelters in den Maissauer Innungsbüchern

reicht in das Jahr 1642 zurück und steht in Zusammenhang mit einem

weiteren, inzwischen weitgehend ausgestorbenen niederösterreichischen

Wirtschaftszweig: dem Safrananbau. Zwischen dem 15. und dem 19.

Jahrhundert war der Anbau dieses Gewürzes im Wald- und Weinviertel weit

verbreitet, beliebt war be- sonders der in Maissau kultivierte

„Ravelbacher" Safran. Die für den Safran in die Stadtgemeinde am Rücken

des Manhartsbergs reisenden Gewürzhändler brachten die Zutaten für den

gewürzreichen Honigkuchen in die Region.

Dem ersten Maissauer Lebzelter folgten im 17. und 18. Jahrhundert mit

Wolf Huber, Josef Stinkhlhammer, Johann Wagner und der Lebzelterfamilie

Khielmanns wei- tere Meister dieses honigsüßen Gewerbes. Seit dem Jahr

1790 und vor allem im 19. Jahrhundert prägte die Lebzel- terei und

Wachszieherei der Familie Altmann mit ihrem Geschäft links vor dem

Stadttor" das Ortsbild Maissaus. Engelbert Altmann, dessen Stempel in

der Ausstellung zu sehen ist, verlegte im frühen 20. Jahrhundert sein

Fami- liengeschäft nach Perchtoldsdorf und machte die Bahn frei für die

Erfolgsgeschichte der Familie Schmid.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei Schmid

Im Jahr 1913 eröffnete der Lebzelter Josef Schmid mit seiner Gattin

Anna eine Wachszieherei, Lebzelterei und Greißlerei am Hauptplatz von

Maissau. Von den 12 Kindern des Ehepaares erlernte Sohn Alfons das

elterliche Gewerbe und eröffnete ge- meinsam mit seiner Frau Christa im

Jahr 1957, dem Geburtsjahr ihres Sohnes Martin, die

Konditorei-Lebzelterei Schmid in der Kremser Straße 20. Das Geschäft

mit den Wachswaren verblieb zunächst im elterlichen Betrieb am

Hauptplatz.

Als Martin Schmid gemeinsam mit seiner Frau Karin im Jahr 1983 das

Familiengeschäft übernahmt, war es in die Wiener Straße 8 übersiedelt,

der ursprüngliche Betrieb am Hauptplatz wurde bereits im Jahr 1972

geschlossen. Unter dem von 2000 bis 2010 auch als Bürgermeister die

Geschicke des Ortes prägenden Martin Schmid wurde die Konditorei zu

einem lokalen Fixstern und zog mit seinen süßen und wächsernen

Produkten Kundschaft aus ganz Niederösterreich an. Das Angebot reichte

von der Lemonitafel über die klassischen Bildzelten bis zur Altarkerze,

die ressourcenschonend ergänzt und in ihrer Lebenszeit verlängert

wurden.

Die Sammlung Schmid

Im Jahr 2021 gelangte als Folge des Ruhestandes von Martin und Karin

die Familiensammlung Schmid, bestehend aus Holzmo- deln, Wachsbildern,

Handwerkszeug und einer umfangreichen Kerzensammlung, als Dauerleihgabe

an das Krahuletz-Museum Eggenburg. Hier wurde der über 450 Stück

zählende Bestand dankbar entgegengenommen und bildet seitdem eine

wertvolle Ergänzung und Erweiterung der bestehenden regionalen Lebzeltersammlung.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei in Maissau weist eine lange

Tradition auf – die erste Erwähnung eines Lebzelters in den Maissauer

Innungsbüchern führt in das Jahr 1642 zurück. Die letzten hundert Jahre

wurden durch drei Generationen der Familie Schmid geprägt, der letzte

Maissauer Lebzelter und Kerzenzieher, Martin Schmid, war von 2000 bis

2010 auch Bürgermeister der kleinen Stadt. Der Familienschatz an altem

Handwerkszeug, Holzmodeln, Kerzen und Wachsgebilden gelangte im Jahr

2021 als Dauerleihgabe in die Sammlungen des Krahuletz-Museums und kann

zu einem großen Teil in der diesjährigen Sonderschau – ergänzt durch

Lebzeltermodeln aus dem Altbestand des Museums – bewundert werden. In

einem eigens für die Ausstellung produzierten Film erzählt Martin

Schmid über Tradition und Handwerk der Lebzelter und Kerzenzieher im

allgemeinen und die Familie Schmid im besonderen.

Goldhauben und Schwarzhauben aus Niederösterreich

Die Haube ist seit dem Mittelalter das Symbol der verheirateten Frau.

Die Redewendung des „unter die Haube kommen" hat sich bis in die

heutige Zeit erhalten. Mit der Französischen Revolution fiel die

strenge Kleiderordnung, die seit dem Mittelalter Bestand hatte. Nun

stand auch Bürgerinnen der Zugang zu kostbaren Materialien offen, die

bis zu diesem Zeitpunkt dem Adel vorbehalten waren. Die reichen, mit

Goldfolien und -perlen bestickten Hauben kamen in Mode und wurden in

allen Bevölkerungsschichten getragen.

Die hier ausgestellten Hauben wurden im 19. Jahrhundert in

Niederösterreich gefertigt. Eine Ausnahme bildet die Linzer Goldhaube,

die zur Trachtenkultur Oberösterreichs gehört. Die Eggenburger

Bürgerinnen bevorzugten die goldenen Gupfhauben, auch Reiche Wiener

Hauben genannt, die ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert aufkamen. Die

Waldviertler Brettlhaube hingegen steht den goldenen Brettlhauben der

Wachau nahe, die als Identifikationsmerkmal des neuen Österreichs ab

1957 auch die 10 Schilling Münzen zierte. Besonderheiten stellen die

schwarzen Hauben der Raabser und Retzer Frauentracht dar, bei denen die

Naht zwischen Kopfteil und sogenanntem Boden der Haube zu einem großen

schmückenden Rad ausgestaltet ist (Radhauben).

Bei einer seiner Wanderungen im Weinviertel rettete Krahuletz 1907 den

reichen Depotfund vor der Entsorgung als Altmetall. Der Depotfund von

Neudorf bei Staatz gilt als eines der am vollstän- digsten

überlieferten Ensembles bronzezeitlicher Prestigeobjekte aus der

Aunjetitz-Kultur (ca. 2300-1600 v. Chr.), der auch die „Himmelsscheibe

von Nebra" angehört. Bei Deponierungen werden die Objekte absichtlich

vergraben. Hier kombinierte und vergrub die adlige Elite prächtige

Trachtbestandteile und außergewöhnliche Einzelstücke.

Und dann gibt es auch eine Sammlung an Backformen und Küchengefäßen.

Damenbesteck - Eisen, Perlmutt, Lederscheide - um 1760

Evangelisten - Holz, bemalt - 2. Viertel 18. Jh.

Diese Ereignisse haben auch in Eggenburg ihre Spuren hinterlassen

Bis zur Revolution der Informationstechnologie Ende des 20.

Jahrhunderts waren Plakate die Hauptinformationsquelle in einer

Kleinstadt wie Eggenburg. Einladungen, Aufrufe, Anordnungen und

Nachrichten an Litfaßsäulen, Plakatwänden oder einfachen Holzzäunen

waren oftmals von dichten Menschentrauben umringt, die die Neuigkeiten

lebhaft diskutierten. Aus den Beständen des Museums werden

schlaglichtartig Objekte, Faksimile von Plakaten, Verordnungen,

Zeitungsberichten usw. mit zeitgeschichtlichen Themen vorgestellt.

Erinnerungstafel der Gemeinde Kattau an Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, 1934

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der Landwirtschaftskammer,

genoss er bei der Landbevölkerung hohes Ansehen, in vielen Gemeinden

wurde er Ehrenbürger. Seine Rolle bei der Unterdrückung der Opposition

macht ihn jedoch noch heute zu einer der am meisten umstrittenen

Figuren der jüngeren österreichischen Geschichte. Die Erinnerungstafel

überstand den Bildersturm der Nazizeit, musste jedoch 2013 abmontiert

werden. Seit Juni 2014 befindet sie sich als Dauerleihgabe im

Krahuletz-Museum.

Soldat der Roten Armee, 1945

Die Figurine war ursprünglich als „Hochzeitslader" gekleidet Teil der

Volkskunde-Ausstellung. Die Uniform ist ein Geschenk eines sowjetischen

Stadtkommandanten von Eggenburg. Bekleidung und Ausrüstung sind typisch

für die Rote Armee während der zweiten Kriegshälfte und der

Besatzungszeit. Die Schulterstücke weisen den Soldaten als

motorisierten Schützen aus, er ist mit einer Maschinenpistole PPSH 41

bewaffnet.

Improvisierte rot-weiß-rote Fahne, Eggenburg Mai 1945

Die roten Streifen wurden aus dem roten Tuch einer Hakenkreuzfahne

geschnitten. Deutlich ist auf beiden Streifen der Sitz der zuvor

abgetrennten Stoffscheibe mit dem Hakenkreuz erkennbar. Für den

Mittelstreifen verwendete man offenbar ein altes Leintuch oder einen

Matratzenbezug.

Fayencen - Ursprünge und Werkstätten

Unter Fayencen versteht man irdene Keramik mit einem deckenden, zumeist

weißen Überzug aus Zinnglasur. Der Name leitet sich von einer der

Ursprungsregionen europäischer Fayencen, der italienischen Stadt

Faenza, ab. Ein weiteres Zentrum der Fayenceherstellung befand sich in

Delft in den Niederlanden; hier entstanden ab dem 17. Jahrhundert unter

dem Einfluss der importierten chinesischen Porzellane Fayencen mit

prachtvollen „Chinoiserien" - Landschaftsszenen in asiatischem Stil.

Angeregt von den niederländischen Fayencen nahmen bereits im 18.

Jahrhundert im deutschen Raum die ersten großen Fayencemanufakturen

ihren Betrieb auf, unter anderem in Hanau, Frankfurt am Main oder

Bayreuth. In den österreichischen Erblanden war zur selben Zeit die

Herstellung noch in der Hand kleinerer, handwerklicher Betriebe. Die

meisten Fayencetöpfereien produzierten im Gebiet des heutigen

Niederösterreichs - in diesem Bereich waren zeitweise bis zu 40

„Weißhafner"-Werkstätten tätig, unter anderem in Langenlois,

Hausleiten, Zellerndorf und Hollabrunn. Eine Sonderstellung innerhalb

der niederösterreichischen Fayencen nimmt die rot akzentuierte Keramik

aus Leobersdorf ein (Rotmalerei). Vergleichbare Stücke wurden in

Holíč/Holitsch (heute Westslowakei), der ältesten Fayencemanufaktur der

Monarchie, produziert; gegründet wurde diese im Jahr 1743 durch den

Gemahl der Kaiserin Maria Theresia, Franz-Stephan von Lothringen. Die

großen Fayencezentren des heutigen Westösterreichs entstanden in

Gmunden, Wels und Salzburg.

Teller, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1710

Zunftflasche eines Schneiders, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1697

Teller, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1688

Birnkrug mit Heiliger Rosalia, Sieghartskirchen (?), um 1770

Godenschale, Geschenk der Gode (Taufpatin) an die Wöchnerin, Fayence, Niederösterreich, 2. Hälfte 18. Jh.

Das erste Porzellan in europäischen Händen stammte aus dem asiatischen

Raum: Chinesisches und japanisches Porzellan fand vor allem durch

niederländische Handelsgesellschaften ab der Mitte des 16. Jahrhunderts

seinen Weg nach Europa. Das Geheimnis seiner Herstellung war allerdings

zunächst unbekannt. Erste Erfolge in der europäischen

Porzellanherstellung verzeichneten schließlich die Arkanisten, also

frühen Chemikern, um Johann Friedrich Böttger: Dieser experimentierte

als Gefangener des sächsischen Fürsten August des Starken ab dem Jahr

1707 zur Herstellung von Porzellanen. Die Erzeugung von vollwertigem

weißem Hartporzellan gelang 1709 die Geburtsstunde der Meissner

Porzellanmanufaktur (ab 1710). Trotz der höchsten Geheimhaltung ließ

sich nun der Siegeszug des „Weißen Goldes" über das europäische

Festland nicht aufhalten. Flüchtende und reisende Arkanisten brachten

die Rezepturen an verschiedene Orte und in die einzelnen Fürstentümer,

wo sich lokale Adelige um eine Teilnahme in dem Wettlauf der

Porzellanherstellung bemühten.

In Wien hielt das feine Tafelgeschirr im Jahr 1718 mit der Gründung der

ersten Wiener Porzellanmanufaktur durch Claudius Innocentius Du Paquier

seinen Einzug. Die Herstellung gelang Du Paquier nur mit Hilfe der aus

Meißen abgeworbenen beziehungsweise geflohenen Arkanisten Christoph

Konrad Hunger und Samuel Stölzel. Die ab 1744 in Staatsbesitz

befindliche Manufaktur bestand bis 1864 - ihre Fortführung im Wiener

Augarten-Porzellan beruht auf einer Neugründung im Jahr 1924. Die in

den ersten 150 Jahren des Bestehens hergestellten Geschirre waren und

blieben ein exklusives Produkt - dies bereitete einerseits den Boden

für zahlreiche Fälschungen und Imitationen, andererseits erklärt es den

durchschlagenden Erfolg des ab dem späten 18. Jahrhundert aufkommenden,

billigeren Steinguts. Markenzeichen des Wiener Porzellans war der

unterglasurblaue Bindenschild, durch weitere Stempel und Nummern haben

sich die beteiligten Handwerker, Weißdreher, Bossierer, Blaumaler und

Buntmaler, verewigt - wenn auch eigentlich nur für die betriebsinterne

Abrechnung.

Teller mit Ansicht der Teinskirche in Prag, Steingut mit Umdruckdekor

Manufaktur Nowotny & Co. Altrohlau/Stará Role, 1830-1850

Glashütten des Mittelalters und der frühen Neuzeit stellten vorwiegend

grünliches oder gelbliches „Waldglas" her - die unbeabsichtigte Färbung

wurde durch Verunreinigungen der Ausgangsmaterialien verursacht. Die

hohe Kunst des Entfärbens, bereits den Römern bekannt, beherrschten im

15. und 16. Jahrhundert vor allem die Venezianer. Das venezianische

Glas stellte den Inbegriff der Glaskunst dar und wurde in den

Erzeugnissen à la façon de Venise aus barocken Glashütten nördlich der

Alpen nachgeahmt. Eine vergleichbar hohe Qualität erreichten erst

böhmische Glashersteller, die im ausgehenden 17. Jahrhundert schon

herausragende Produktionen in Gratzen/Nové Hrady und Wilhelmsberg bei

Heilbrunn/Hojná Voda betrieben. Der eigentliche Siegeszug des

Böhmischen Glases nahm allerdings erst mit der Erfindung des

schleifbaren Kreideglases um 1683 seinen Ausgang.

Biedermeierglas

In Folge des Aufschwungs der Böhmischen Glashütten ab dem frühen 18.

Jahrhundert erreichte die Glaskunst im Biedermeier eine neue Blüte.

Neben aufwändig geschliffenen und gravierten Gläsern sind die ab den

1820ern produzierten, bunten Überfanggläser für die gehobene Wohnkultur

dieser Epoche charakteristisch. Die Herstellung der Überfanggläser

setzte großes handwerkliches Können voraus: Um ein transparentes Glas

von innen oder außen mit farbigen Glasschichten zu bedecken (d. h. zu

überfangen), bediente man sich einer komplizierten „Trichtertechnik",

wobei alle verwendeten Glasmassen sowohl die transparente als auch die

farbigen - den gleichen Schmelzpunkt haben mussten. Zu den Farbgläsern

gehörten auch die seltenen Urangläser, deren leuchtend gelbe oder grüne

Färbung (Annagelb, Annagrün) durch die Beimengung von radioaktivem Uran

herbeigeführt wurde. Edelsteingläser (Hylalith- und Lithyalingläser)

imitierten mit ihrer Marmorierung kostbare Schmucksteine. Die schon

seit dem Spätbarock beliebten, weiß getrübten Milchgläser eigneten sich

hingegen als neutraler Malgrund für Miniaturen, Personen- oder

Landschaftsdarstellungen. Weitere Besonderheiten der Biedermeierzeit

stellen die Pasten- oder Münzgläser dar, bei denen ein Reliefplättchen

(Paste), zumeist einer Porträtbüste, oder ein Geldstück in einem

aufwändigen Verfahren in die Gefäßwandung oder den -boden

eingeschlossen wurde.

Der poröse, wasserdurchlässige Scherben von Fayence

besteht aus Tonerde mit Zusätzen aus Quarz oder Kalk, sie gehört somit

zur Irdenware. Die charakteristische weiBe Glasur basiert auf einer

zinnoxidhältigen Fritte (Glasschmelze); das Zinnoxid ist verantwortlich

für die weißliche Trübung der Glasur. Der Dekor war zunächst auf die

vier Scharffeuerfarben Grün (Kupfer), Blau (Kobalt), Gelb (Antimon) und

Braunviolett (Mangan) beschränkt, die den hohen Temperaturen beim

Ausbrennen standhielten. Die Farbpalette erweiterte sich im 19.

Jahrhundert unter anderem durch chromoxidhältige Farben.

Steingut hat ebenso wie

Porzellan die weiße Kaolinerde als Grundstoff, zusätzlich sind dem

Scherben Quarz, Feldspat, Kalkstein und Magnesiumsilikate beigesetzt.

Die glänzende Oberfläche entsteht durch das Aufbringen einer

durchscheinenden, bleioxidhältigen Glasur. Bei den häufigen

Umdruckdekoren kam neben den üblichen, auf Metalloxiden basierenden

Farben (Kobaltoxid, Chromoxid ...) auch die radioaktive Pechblende

(Uraninit) zum Einsatz.

Porzellan besteht aus den

Grundstoffen Kaolin (weiße, vorwiegend aus dem Mineral Kaolinit

bestehende, eisenarme Tonerde), Feldspat und Quarz im ungefähren

Mengenverhältnis 50:25:25. Für einen Dekor unter der Glasur wurden

Scharffeuerfarben - häufig Kobaltblau - verwendet, die die hohen

Brenntemperaturen des Glattbrandes überstanden. Auch die weniger

hitzebeständigen Aufglasur- oder Muffelfarben basieren auf Metalloxiden

wie Eisen, Kupfer, Chrom oder Gold, versetzt mit Bleioxid oder

Borverbindungen als Flussmittel.

Die Grundstoffe von Glas sind

Quarz, sowie sogenannte Flussmittel mit niedrigerem Schmelzpunkt. Als

Flussmittel können Holzasche beziehungsweise die aus Holzasche

gewonnene Pottasche (Kaliumcarbonat) sowie mineralische oder aus

Pflanzen gewonnene Soda (Natriumcarbonat) verwendet werden; ebenso in

Verwendung waren Weinstein, Steinsalz oder Salpeter. Wesentlich für die

Herstellung waren zudem die großen Mengen an gutem Brennholz, die ein

Glasofen vor der Industrialisierung benötigte. Für eine weitere

Verarbeitung wurden die Quarzkiesel oder -brocken in den sogenannten

Pochwerken zu feinem Sand aufgearbeitet. Die grünliche oder gelbliche

Tönung des nördlich der Alpen produzierten „Waldglases" ist auf

Eisenoxidverschmutzungen der Ausgangsmaterialien zurückzuführen, eine

Entfärbung des Glases erreichte man durch die Beimischung von

Braunstein (Manganoxid) oder Arsenoxyd. Bleioxide sorgten für den

nötigen Glanz und die Festigkeit der Böhmischen Bleikristallgläser, die

Zugabe von Kreide ergab ein elastisches, zum Schleifen geeignetes Glas.

Für die Herstellung von in der Masse gefärbten Gläsern griff man auf

Metalloxide zurück: Mit Hilfe von Kupfer erzielte man Blau-, Grün- und

ledrige Rottöne, Kobalt wurde für Blau, Gold für Rot, Eisen und Chrom

für Grün, Uranoxid für Gelb oder Grün herangezogen. Die weißliche

Trübung des Milchglases wurde durch die Beimengung von gebrannten

(kalzinierten) Tierknochen oder Zinnoxid herbeigeführt. Bei der

Herstellung von an der Oberfläche färbenden Beizen kam ebenfalls Kupfer

zum Einsatz (für eine Rotfärbung), für Gelbbeize verwendete man Silber.

Jagdgewehr, um 1845

Vorderlader mit Perkussionsschloss, sechskantiger, glatter Lauf, unterhalb befindet sich der hölzerne Ladestock.

Hersteller: Georg Krahuletz, Eggenburg

Bevor es zum 2. Weltkrieg kam, wurde der 1. Weltkrieg als 'Der Große Krieg 1914-1918' bezeichnet.

Jagdgewehr, um 1845

Vorderlader mit Perkussionsschloss, sechskantiger, glatter Lauf, unterhalb befindet sich der hölzerne Ladestock.

Hersteller: Georg Krahuletz, Eggenburg

Uhrwerk der Turmuhr der Eggenburger Pfarrkirche

Pfeilerwerk, Spindelhemmung, Schlagwerk mit Gestänge zu den Glocken Eggenburg, 1. Hälfte 18. Jhdt.

Figurenuhr, Sogenannter „Uhrenmann", Um 1850

Taschenuhr „Esquivillon & Dechoudens", Spindelhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Gehäuse aus Silber

In einem Taschenuhrständer aus Holz, Genf, um 1800

Tischuhr, Stiftankerhemmung mit Unruhe Fa. Mauthe Gmbh, Deutschland, um 1940

Zeitmesser

Die Einteilung der Zeit war immer wichtig für den Menschen. Aus der

Altsteinzeit kennen wir Objekte, die wahrscheinlich zum Zählen von

Tagen oder als (Mond)kalender dienten. Eine feinere Unterteilung der

Zeit war damals vermutlich nicht notwendig. Mit dem Entstehen der

ersten Hochkulturen und arbeitsteilig organisierter

Gesellschaftssysteme wurden aber Stunden und Minuten wichtige Faktoren

zur Gliederung des Alltags. Die frühesten Mittel, die Zeit zu messen

waren Sonnenuhren. Aus Ägypten sind solche schon aus dem 13.

Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen. In der Antike konstruierte man

bereits Sonnenuhren mit komplexen Tabellen, an denen sich die Zeit

erstaunlich exakt ablesen lies. Im Mittelalter gab es Sonnenuhren vor

allem in den Klöstern, um den Mönchen ihre Gebetszeiten anzuzeigen.

Wasseruhren wurden im Mittelmeerraum mindestens seit 1400 v. Chr.

eingesetzt. Mit diesen ließen sich Zeiträume, unabhängig vom Stand der

Sonne abmessen. Einfache Konstruktionen bestanden aus zwei Gefäßen, bei

denen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Wasser von einem in das

andere tropfte. Bei komplexeren

Wasseruhren benützte man das Wasser zum Antrieb von Schaufelrädern, die

sich innerhalb normierter Zeiträume drehten. Sanduhren, die dasselbe

Prinzip wie die Wasseruhren nutzen, kamen erst im Spätmittelalter, etwa

um 1300 auf. Die ersten mechanischen Räderuhren gab es um die gleiche

Zeit. Frühe, oft monumentale Räderuhren dienten meist astronomischen

Beobachtungen. Sehr bald wurden mechanische Uhren, deren Räder durch

große Gewichte angetrieben wurden, auf den Türmen von Kirchen und

Rathäusern angebracht. Lange besaß solcherart die Obrigkeit das

„Zeitmonopol" und bestimmte, wie die Uhren zu gehen hatten, nach denen

sich die Bevölkerung orientieren musste. Standuhren, die nach demselben

Prinzip funktionierten blieben einer zahlungskräftigen Oberschicht

vorbehalten, ebenso wie die ersten tragbaren Dosen- und Taschenuhren,

bei denen das Uhrwerk durch einen Federmechanismus angetrieben wurde.

Erst mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurden dank

der Massenfertigung Räderuhren zu Alltagsgegenständen und die Messung

der Zeit individuell möglich.

Urzeit der Uhrzeit

Bei der Einteilung der Zeit orientierte man sich zunächst vor allem am

Stand der Sonne, was zur Folge hatte, dass jeder Ort seine eigene Zeit

hatte: Mittag war dann, wenn die Sonne den höchsten Punkt ihrer Bahn

erreicht hatte. Dies störte nicht, solange man sich nicht schneller als

zu Pferd fortbewegen konnte. Die Koordinierung der Ortszeiten wurde

erst Mitte des 19. Jahrhunderts, durch die Erfindung der Eisenbahn,

notwendig. Um ihre Fahrpläne erstellen und einhalten zu können,

benötigten die Eisenbahngesellschaften überregionale Betriebszeiten.

Folglich sprach man von der „Eisenbahnzeit", die sich aber von der

außerhalb des Eisenbahnbetriebs gültigen Zeit unterschied. Da das

Nebeneinander von Eisenbahnzeit und regionaler Ortszeit zu großer

Verwirrung führte, begann man 1883 mit der Einteilung von Zeitzonen,

die auf der Meridian-Einteilung der Erde basierten. Jeweils 15

Längengrade entsprachen einer Zeitzone, diese folgten in

Stundenschritten aufeinander.

Die Mitteleuropäische-Eisenbahn-Zeit (MEZ), unter dieser Bezeichnung

führten die deutschen und die österreichisch-ungarischen

Eisenbahnverwaltungen 1891 die Zeit des 15. Meridians für den inneren

dienstlichen Verkehr und die Dienstfahrpläne ein. Dieses Zeitformat

setzte sich als das einzig allgemein gültige durch. Seit 1972 wird die

Weltzeit, welche die Grundlage der Zeitzonen bildet, nicht mehr

astronomisch bestimmt, sondern mittels Atomuhren, man spricht auch von

der „koordinierten Weltzeit" - „universal time coordinated" (UTC).

Taschenuhr - Signiert: „Anderei Zimerman Neumarkt" Spindelhemmung,

Federantrieb mit Schlüsselaufzug In einem Übergehäuse mit

Schildpattrücken Kette mit einem Anhänger mit dem Zunftzeichen der

Müller Neumarkt, um 1780

Taschenuhr - Signiert: „Joh. Riel in Stadtamhof" Spindelhemmung,

Federantrieb mit Schlüsselaufzug In einem übergehäuse mit

Schildpattrücken Stadtamhof, Regensburg, um 1780

Taschenuhr - Signiert: „Martin Kesler a Villach N.21" Spindelhemmung,

Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Gehäuse vergoldet Villach, um 1790

Uhrwerk einer Taschenuhr - Zylinderhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Um 1850

Uhrwerk einer Taschenuhr - Ankerhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Um 1860

Ausgestellt sind über 150 Uhren aus 4 Jahrhunderten, darunter

Besonderheiten wie Taschen-Sonnenuhren oder Turmuhren samt Läutwerk.

Eine Kostbarkeit ist die Adleruhr, auf der Napoleon Bonaparte als Adler

die „Neue Zeit" enthüllt.

Pendule - Ankerhemmung, Messingplatinen

Geschnitzte Figuren, Hirsch mit Jagdhund, darüber Diana, Um 1795

Stockuhr - Ankerhemmung, Repetitionsschlagwerk mit zwei Rundgongs 1. Hälfte 19. Jhdt.

Stockuhr „Johann Papt: Ruefs in Karlstein"

Spindelhemmung, Repetitionsschlagwerk mit zwei Glocken Karlstein, 2. Hälfte 18. Jhdt.

Bodenstanduhr „Nitschner in Egenburg No209"

Ankerhemmung, zwei Glocken, Wecker Eggenburg, zwischen 1748 und 1750

Jagen und Sammeln Altsteinzeit zwischen Donau, March und Thaya

Der Raum, der von den Flüssen Donau, March und Thaya begrenzt wird, ist

durch die unterschiedlichen Landschaften des Wald- und Weinviertels

geprägt. In der Altsteinzeit (Paläolihtikum) stellten die Flusstäler

keine Hindernisse für die eiszeitlichen Tiere und Menschen dar.

Vielmehr waren sie Einzugs- und Durchzugsgebiet der Wildtiere während

ihrer weiträumigen, jahreszeitlich bedingten Wanderungen, denen sich

auch der Mensch im Zuge seiner Nahrungs- und Jagdstrategien anschloss.

Seine Siedlungs- und Lagerplätze waren länger- oder kurzfristig

aufgesuchte Stellen (zumeist Freilandsiedlungen und Höhlen).

Im Vergleich zu anderen Gebieten Europas sind in diesem Raum gesicherte

Nachweise früher menschlicher Präsenz erst relativ spät um ± 45/40.000

Jahren vor heute im ausgehenden Mittel- und beginnendem

Jungpaläolihtikum fassbar. Vermeintliche Geröllgeräte, die nicht im

archäologischen Zusammenhang gefunden wurden und als sehr alt angesehen

werden, finden hier keine Berücksichtigung. Frühe Funde kennen wir aus

der Gudenus Höhle im Kleinen Kremstal und von Südmähren aus dem

Mittelpaläolithikum. Auch von Fundplätzen des sog.

"Plateaulehmpaläolithikums" im nördlichen Waldviertel liegen einige

"archaisch" wirkende Steingeräte vor, deren genaue Datierung mangels

stratigraphischer Hinweise nicht einfach ist. Im frühen

Jungpaläolithium (Aurignacien, etwa ab 40/35.000-30/28.000 Jahren)

beginnen sich die Fundstellen zu häufen.

Im mittleren Jungpaläolithikum (Gravettien, etwa vor 30/29.000 -

22/19.000 Jahren - der ältere Abschnitt wird auch Pavlovien - 30.000

bis 24.000 Jahre genannt), beginnt sich das zuvor wärmere Klima

innerhalb der letzten Eiszeit immer mehr abzukühlen. Aus dieser Zeit

sind auch in unserem Raum Fundstellen in größerer Anzahl bekannt.

Danach wird das Klima durch ein Kältemaximum (Hochwürm) vor

22.000-18.000 Jahren, verbunden mit mächtigen Lössablagerungen,

geprägt. Diese Kaltsteppenlandschaft könnte ein Grund dafür sein, dass

aus diesem Zeitraum und den folgenden 10.000 Jahren nur wenige

Fundplätze bekannt sind (z.B. Rosenburg, Horn-Galgenberg). Ebenso

dürftig sind die Hinweise auf die Besiedlung am Ende der Eiszeit vor

ca. 10.000 Jahren, sowie in der darauffolgenden Mittelsteinzeit

(Mesolithikum) vom 8. bis zum 6. Jahrtausend v. Chr..

Sitzende Frauenstatuette (Venus) aus der Phalange eines Mammuts (Abguss)

Fundort: Predmosti, Tschechien - Alter: ca. 25.000 Jahre, Pavlovien

Venus von Willendorf, Kalkstein (Abguss)

Fundort: Willendorf - Alter: ca. 25.000 Jahre, Gravettien

Venus von Stratzing, „Fanny" - Abguss

Fundort: Stratzing/Rehberg - Alter: 32.000 Jahre

Frühe Jungsteinzeit (5500-4900 vor Chr.) - Linearbandkeramische Kultur

Als erste Bauernkultur im Gebiet des heutigen Niederösterreich trat die

sogenannte Linearbandkeramische Kultur auf. Sie war von Westungarn bis

nach Ostfrankreich und Polen verbreitet. Der Name bezieht sich auch die

typischen, bandförmig eingeritzten Linienmuster.

Jungsteinzeit (5500-2000 vor Chr.) - Wohnen im Neolithikum

Das feste Dach über dem Kopf war eine der Neuerungen, die mit den ersten Bauern nach Mitteleuropa kamen.

Der Ursprung „unserer" Häuser liegt wahrscheinlich in West-Ungarn.

Das Modell der Fassade zeigt, wie ein mittelneolithisches Haus

ausgesehen haben könnte. Die Formgebung basiert in erster Linie auf

einer kleinen, vollständig rekonstruierten tönernen Miniatur aus dem

Neolithikum, die in Střelice (Südmähren) gefunden wurde. Hier erkennt

man deutlich den Eingang an der vorderen Giebelseite sowie den darüber

angebrachten Stierkopf, der wahrscheinlich Unheil abwehren sollte.

Bruchstücke anderer Hausmodelle aus Niederösterreich und Südmähren

tragen ähnliche Tierköpfe an der Giebelspitze. Die tragende

Konstruktion der Wände ist von aussen sichtbar und auf der Miniatur

durch Tonwülste angedeutet. Erhaltene Bemalungsspuren auf

Hüttenlehmresten lassen auf verzierte Außenwände schließen. Als

Verzierungsmotive wurden Muster verwendet, die von der Keramik bekannt

sind. Das Giebelfeld des Hauses trägt das Motiv des Hakenmäanders.

Jungsteinzeit (5500-2000 vor Chr.) - Bestattungen und Grabsitten

Die pietätvolle Behandlung Verstorbener zählt zu den Merkmalen der

menschlichen Gesellschaft. Nach der Sesshaftwerdung und dem Entstehen

dauerhafter Siedlungen begann man ab etwa 5300 v. Chr. mit dem Anlegen

von Friedhöfen.

Das Grab des „ältesten Eggenburgers"

Am 18. November 1932 wurden im sogenannten Pröckhlhaus in Eggenburg

Ausschachtungsarbeiten für einen neuen Kanal durchgeführt. Dabei

stießen die Arbeiter auf ein menschliches Skelett. Die damalige

Leiterin des Krahuletz-Museums, Angela Stifft-Gottlieb, wurde

verständigt. Sie ließ die Knochen vorsichtig freilegen und

dokumentierte die Fundsituation. Es wurden nicht nur die Funde

aufgesammelt, sondern auch der gesamte Rumpf des Skeletts in einem

Stück geborgen. Dies ermöglichte eine originalgetreue Aufstellung des

Befundes in der Schausammlung.

Das Skelett lag etwa 90 cm tief in gestreckter Rückenlage,

nord-süd-orientiert. Die Arme waren an den Körper angelegt, der Schädel

war mit Blick nach Osten auf die rechte Schulter geneigt. Neben und auf

der linken Hand lagen kleinere Tonscherben. Die rechte Hand war vom

Unterarm abgetrennt und an die rechte Wange gelegt, darunter befanden

sich ein kleines Steinbeil und eine Spitze aus Feuersteinmaterial. Die

Scherben und das Beilchen datieren das Grab in die mittlere

Jungsteinzeit (ca. 4700 v. Chr.).

Die Frage, warum die Hand abgetrennt wurde, lässt sich nicht mehr

beantworten. Steckte eine Bestrafung oder gar eine Hinrichtung

dahinter? Die Handknochen sind so schlecht erhalten, dass Schnittspuren

nicht mehr erkennbar sind. Möglich wäre auch, dass es sich um eine

Manipulation nach dem Tod, etwa die Unschädlichmachung eines potentiell

„gefährlichen Toten" handelt. Mit solchen Maßnahmen versuchte man

gelegentlich die Wiederkehr Verstorbener zu verhindern oder ihre

Möglichkeiten, noch nach dem Tod Schaden anzurichten, einzuschränken.

„Der älteste Eggenburger" - Bestattung, Mittlere Jungsteinzeit

Bronzezeit (2200-800 v. Chr.) - Bronzeschmiede und Handelsherren

Die Epoche zwischen etwa 2000 und 800 v. Chr. wird als Bronzezeit

bezeichnet, da sie - zunächst zaghaft, dann immer stärker - durch

Herstellung, Handel und Gebrauch von Metallgegenständen geprägt wurde.

Aufgrund stilistischer und technischer Merkmale - besonders der

Bronzeobjekte - sowie unterschiedlicher Bestattungssitten wird die

Bronzezeit in eine frühe, mittlere und späte Phase unterteilt. Die neu

entstandene Bronzeindustrie bewirkte die rasante Intensivierung auch

der meisten anderen Wirtschaftszweige. Die zunehmende Verwendung und

Verbreitung von Bronzegegenständen förderte überregionale Kontakte, die

zur Herausbildung großräumiger Kulturgruppen führten.

Vielfältige neue Arbeitsbereiche führten zur Entstehung professionell

ausgeübter Handwerksberufe; die unterschiedlichen

Verdienstmöglichkeiten brachten eine zunehmend vertikale Gliederung der

Gesellschaft mit sich. Metallgegenstände eigneten sich hervorragend zur

Anhäufung von Besitz, der dann natürlich auch gehortet und beschützt

werden musste. Zu diesem Zweck könnten „hauptberufliche" Krieger

eingesetzt worden sein, die auch die Handelswege überwachten. Da ein

immer höherer Anteil der Gesellschaft nicht in der Landwirtschaft tätig

war, musste diese stets intensiver und effektiver gestaltet werden, um

die gesamte Bevölkerung ernähren zu können.

Eine der wichtigsten Quellen für die archäologische Erforschung der

Bronzezeit stellen Gräber dar. Anhand des Bestattungsritus, der Form

des Grabbaus, der Totentracht sowie der Beigaben lassen sich

Zeitstellung und kulturelle Zugehörigkeiten feststellen. Einzelne

Keramikgefäße waren raschen Änderungen unterworfen, zum Beispiel die

Tassen. Da sie sehr häufig als Beigaben in Gräbern zu finden sind,

kommt ihnen die wichtige Funktion als „Leitform" für bestimmte

Zeitabschnitte oder Kulturen zu.

Kegelhalsgefäße der Hallstatt-Kultur

Kegelhalsgefäße dienten wahrscheinlich als Getränkebehälter -

beispielsweise für Gewürzwein, der wohl mit Wasser gemischt getrunken

wurde. Die Bezeichnung rührt vom markanten kegelförmigen Oberteil der

Gefäße her. Sie waren oft Teil der Geschirrausstattung von Gräbern aus

der Älteren Eisenzeit, wurden aber auch in Siedlungen gefunden.

Wahrscheinlich hat man sie dort als große Kochtöpfe benutzt.

Kegelhalsgefäße sind eine typische hallstattzeitliche Keramikware. Sie

wurden ohne Töpferscheibe im sogenannten Tonwulstverfahren hergestellt;

die Drehscheibe war in Mitteleuropa ja erst ab 450 v. Chr. bekannt. Die

eindrucksvollen Gefäße wurden sowohl in verzierten oder rot-schwarz

bemalten als auch in unverzierten Varianten gefunden.

Keltengold

Die sagenhaften goldenen „Regenbogenschüsselchen" beflügelten die

Phantasie wie kaum ein anderer Fund. Man glaubte, sie wären von einem

Regenbogen auf die Erde getropft - vermutlich ist dies auch der

Hintergrund des Märchens von den „Sterntalern" der Gebrüder Grimm. Um

etwa 300 v. Chr. begannen die Kelten eigene Münzen zu prägen. Anfangs

ahmten sie die Münzbilder nach, die ihnen durch ihre Handelsbeziehungen

bzw. Söldnerdienste bei den Griechen und Römern geläufig waren. So

imitierten frühe keltische Prägungen beispielsweise griechische Münzen,

auf denen Philipp II. von Makedonien (der Vater Alexanders des Großen)

und ein bärtiger Zeus abgebildet waren. Geprägt wurden Gold, Silber,

Kupfer und Bronze.

Die Forschung versucht anhand der Fundorte, einzelne Münzfunde

keltischen Stämmen zuzuordnen - die bisherigen Resultate sind jedoch

nicht unumstritten. So unterteilt man grob die Münzen der Westkelten

(gallische Stämme), der Ostkelten und der Bewohner der iberischen

Halbinsel, die römische und karthagische Münzen als Vorbild nahmen. Für

unseren Raum interessant sind die Prägungen der Boier und Noriker.

Aufgrund der unterschiedlichen Prägevorbilder können Numismatiker

keltische Münzen datieren. Eine stilistische Entfernung vom römischen

bzw. griechischen Original weist üblicherweise darauf hin, dass die

Münzen jüngeren Datums sind. Der bedeutendste Fundort keltischer Münzen

in Österreich ist Roseldorf. Dort hat man etwa 1400 Münzen, kleine

Metallrädchen als Münzersatz und Goldbarren gefunden.

Kleinsilbermünzen (Oboloi) der Großboier vom Typ Roseldorf II

mit der Darstellung eines Pferdes. Sie wiegen etwa 0,7g und waren ab

etwa 210 v. Chr. im Umlauf. Sie gehören zu den ältesten in Österreich

hergestellten Münzen.

Gläserne Kostbarkeiten

Die Glasherstellung ist seit der Bronzezeit bekannt. Typisch für die

Mittel- und Spätlatènezeit waren jedoch Glasarmreife wie der hier

gezeigte aus Klein-Reinprechtsdorf. Die bunten und profilierten

Glasarmreife, die uns nur sehr selten vollständig erhalten geblieben

sind, verraten die farblichen Vorlieben der Kelten. Die ältesten dieser

zerbrechlichen Kostbarkeiten sind in blauen oder grünen Pastelltönen

gehalten; ab 200 v. Chr. setzte sich dann ein kräftiges Blau durch, das

mit gelben oder weißen Schlangenfäden verziert war. Keltische

Glasarmreife wurden nicht gegossen, sondern wahrscheinlich wie folgt

hergestellt: Man entnahm dem Glasofen mit einem Stab aus Metall oder

feuergehärtetem Holz eine elastische Portion Glasschmelze, die man als

Streifen auf einer etwa sechs bis sieben Zentimeter starken Holzstange

aufbrachte. Die Oberfläche war mit einer dünnen Schicht Tonschlicker

(einem zähflüssigen Wasser-Ton-Gemisch) überzogen, der einerseits das

Holz vor dem Anbrennen schützte, andererseits das Abziehen des

erstarrten Glasreifs ermöglichte. In einem weiteren Arbeitsgang

wickelten die Handwerker die Glasschmelze um das Rundholz, glätteten

die Kanten gleichmäßig und stachen dann Verzierungen ein.

Vollständiger Armreif aus Glas - Klein-Reinprechtsdorf Grab 3

Bruchstücke keltischer Glasarmreife - Roggendorf und Burgschleinitz

Leben und Sterben in der Stadt - In den Städten wohnten Menschen auf

engstem Raum nebeneinander. Das Fehlen von Kanalisation, Müllabfuhr und

hygienischen Grundkenntnissen führte zu Seuchen und niedriger

Lebenserwartung.

Schädel - Da auf dem Friedhof zu wenig Platz war, exhumierte man die

Toten nach einigen Jahren und legte die Knochen ins Beinhaus (Karner).

Eggenburg, Karner, Spätmittelalter

„Rauberkachel" - Glasierte Kachel mit dem Wappen des Georg Rauber zu

Plankenstein. Sie war nicht Teil eines Kachelofens, sondern diente als

Schmuck der Hausfassade. Eggenburg, dat. 1522

SCHANDMASKE - 17. Jahrhundert, Herkunft: angeblich Eggenburg (Leihgabe der LETTER Stiftung, Köln)

Im Mittelalter und frühen Neuzeit verhängte man für bestimmte Vergehen

- etwa üble Nachrede - häufig „Schandstrafen", bei denen der oder die

Verurteilte, dem Spott preisgegeben, öffentlich zur Schau gestellt

wurde. Als Verschärfung konnte das Tragen von Schandgeigen, von denen

sich das Zeigen der „langen Nase" ableitet, oder derartiger

Schandmasken angeordnet werden.

Gedenkraum für Prof. Franz Fischer (1893 - 1968). Lehrer, Maler, Forscher, Chronist, Botaniker

Johann Krahuletz (1848-1928) Büchsenmacher, Eichmeister, Professor für Geologie

Johann Krahuletz wurde am 3. November 1848 in Eggenburg, Kremserstrasse

2, als siebentes von neun Kindern des aus Böhmen stammenden Eggenburger

Büchsenmachers Georg Krahuletz und seiner Frau Anna geboren und ist

hier im 80. Lebensjahr am 11. Dezember 1928 verstorben. Johann

Krahuletz ist als Junggeselle in der Geschichte von Eggenburg als der

wohl repräsentativste und prominenteste Bürger unserer Stadt bleibend

verankert. War er doch mit seinem persönlich so sympathisch

bescheidenen und lauteren Charakter gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein

überaus beliebter und verdienter Mitbürger, etwa als Gründer der

Feuerwehr, als Mitbegründer des Männergesangvereins und Solotenor des

Männerquartetts, als gesuchter Darsteller bei Theateraufführungen, als

beliebter Tänzer und überhaupt als Motor des damals so regen

gesellschaftlichen Lebens hier in seiner Geburtsstadt Eggenburg.

Bereits in jungen Jahren erhielt er durch Candidus Ponz, Reichsritter

von Engelshofen eine eingehende Schulung in der Feldforschung, die

später vor allem durch den Wiener Archäologen Matthäus Much und den

Geologen Eduard Suess tatkräftig gefördert wurde. Durch seine

jahrzehntelange unermüdliche, zielstrebige und erfolgreiche

Sammlertätigkeit hier in unserer Region auf paläontologischem,

urgeschichtlichem und volkskundlichem Gebiet, diesen damals erst im

Aufbruch befindlichen Disziplinen, konnte er wertvollste

wissenschaftliche Beiträge erbringen, womit er sich bald den

persönlichen Respekt und die internationale Anerkennung von vielen

prominenten Forschern und Gelehrten erwarb. Weltgeltung erlangten seine

Fossilfunde, die er vor allem beim Bau der Franz-Josefs-Bahn 1867-1869

bergen konnte. Wie z.B. die nach Krahuletz benannte Seekuh,

Metaxytherium krahuletzi, oder der nach Eggenburg benannte einzigartige

Gavialschädel, Tomistoma eggenburgensis, die Delphinreste und die

reiche fossile Muschel- und Scheckenfauna. Auf Grund dieser reichen

fossilen Fauna wurde ein ganzer Zeitabschnitt im unteren Miozän als

„EGGENBURGIUM" benannt.

1874 entdeckt er den jungeiszeitliche Hyänenhorst, die Fuchsen- oder

Teufelslucken bei Roggendorf, die er systematisch von 1883-1889

ausgräbt. Ebenso bedeutend sind seine ur- und frühgeschichtlichen Funde

wie die Entdeckung der Fundstelle am Vitusberg nahe Eggenburg, der

Heidenstatt, oder seine Grabungen in der slawischen Siedlung

Gars/Thunau und die Depotfunde, das Keramikdepot von Maisbierbaum, die

Bronzedepotfunde von Neudorf bei Staatz und Pfaffstetten bei Ravelsbach

und der prachtvolle Spondylus-Schmuck aus der frühen Jungsteinzeit,

sowie das Pferdezaumzeug aus Mödring bei Horn. Daneben sammelt er

volkskundliche Objekte und baute eine bedeutende Keramik, Glas- und

Waffensammlung auf. Alle hier angeführten Objekte sind in den

Ausstellungsräumen des Museums im zu sehen.

Anfänglich galt er als Sonderling, da er sein erlerntes Handwerk als

Büchsenmacher nicht ausübte und vorerst keinem Beruf nachging, sondern

seine Zeit mit Aufsuchen, Sammeln und Forschen verbrachte. Um seinen

Unterhalt zu verdienen wurde er Eichmeister in Eggenburg, was ihn nur

zweimal in der Woche beschäftigte. Doch immer mehr und immer besser

erkannten auch seine Mitbürger die überregionale Bedeutung und den

enormen Wert der Tätigkeit von Johann Krahuletz. Ende der 1890er Jahre

überlegte Johann Krahuletz kurz, seine umfangreiche wissenschaftliche

Sammlung zu verkaufen, denn ausländische Interessenten boten ihm

beträchtliche Summen. Eggenburger Bürger, darunter der Bürgermeister,

der Leiter der Eggenburger Sparkasse, der Notar, der Stadtarzt und der

Schuldirektor, bemühten sich die Sammlungen für Eggenburg zu erhalten

und gründeten mit anderen Interessierten, wie dem Bezirkshauptmann von

Horn, im November 1900 die Krahuletz-Gesellschaft. Die Gesellschaft

beschloss 1901 den Bau des „Krahuletz-Museums", das bereits am 12.

Oktober 1902 eröffnet wurde und 19 Räume auf einer Fläche von 1094 m²

umfasste. Die Sammlungen wurden schließlich von der Stadtgemeinde

übernommen und Krahuletz bekam auf Lebenszeit eine Rente von 2.000

Kronen und die Kustodenstelle im Museum.

Kaiser Franz Joseph I. ehrte Krahuletz im April 1900 mit dem „Goldenen

Verdienstkreuz mit der Krone" und seinem legendären Museumsbesuch am

28. Juni 1904, Kaiser Karl verlieh ihm 1918 den Titel „Kaiserlicher

Rat" und Bundespräsident Dr. Michael Hainisch, der 1924 das Museum

besuchte, im Jahre 1927 den Titel eines „Professors der Geologie", ein

Titel, der seitdem nie mehr vergeben wurde. 1903 besuchten zahlreiche

internationale Erdwissenschafter anlässlich des Internationalen

Geologenkongresses in Wien das neue Museum.

Ein zeitgenössisches Ölbild im Krahuletz-Saal des Museums zeigt den

Junggesellen Krahuletz mit Geologenhammer und im Hintergrund die Stadt

Eggenburg, ein anderes Bild im Stiegenaufgang zeigt ihn in seinem

kleinen Geburts-, Wohn- und Sterbehaus in der Kremserstraße und

veranschaulicht, wie sehr dessen Räume von der unglaublichen Fülle

seiner Funde überflutet waren.

Rundweg entlang der Mauern und Zinnen - Mittelalterliches Ensemble, mystische Steine, kostbare Weine

Wo Wald- und Weinviertel sich berühren, liegt die von Mauern umringte

Stadt Eggenburg. Die mittelalterliche Grenzbefestigung von Eggenburg

zeigt auf einer Länge von fast zwei Kilometern ein gut erhaltenes

Wehrsystem. Die Mauer mit dem Zinnenkranz wurde im 14. Jh. errichtet.

Vorgelagerte Zwingeranlagen kamen zur Verstärkung hinzu, sowie die im

15. Jh. errichteten Wehr- und Tortürme. Nachdem die Stadtverteidigung

hinfällig geworden war, wurden im 19. Jh. Vorwerke und Stadttore

geschleift oder in Häuser integriert. Zinnen blieben uns als Corporate

Identity des Mittelalters. Befestigungen wurden zu romantischen

Versatzstücken der Stadtlandschaft. Promenaden wurden mit Ausblicken in

die Landschaft und Einblicken in Turmruinen entlang der Mauern angelegt.

Johannes-Nepomuk-Statue an der Hornerstraße

Triumphbogen Karlstal

Pfarrkirche St. Stephan

Weithin sichtbar thront auf einer schroff zur Schmida abfallenden

Klippe die Pfarrkirche zum heiligen Stephanus. Ihre beiden wuchtigen

Türme, das steil aufragende Dach über der Halle und ihr zierlicher

Giebelreiter bilden in ihrem eigentümlichen architektonischen Ensemble

den mittelalterlichen Kern der Stadt. Bau und Ausstattung des

Gotteshauses erzählen eine über 800-jährige Geschichte.

Eggenburg wird schon vor 1135 als Pfarre genannt und war über

Jahrhunderte als Kanzlerpfarre vom Landesfürsten reich dotiert (bis

1564 als Doppelpfarre mit Gars am Kamp). Die großzügige Architektur der

Pfarrkirche und ihre Einrichtung zeugen einerseits vom Kunstsinn

reicher Pfarrherren. Sie trachteten danach, ihren Glauben und zum Teil

auch sich selbst bis an die finanziellen Grenzen in Szene zu setzen.

Andererseits ist die Ausstattung der Kirche Spiegel des Wohlstands

gläubigen Bürgertums sowie künstlerischer und handwerklicher Blüte der

Region. Vom Hauptplatz kommend, bietet sich mit dem ersten Blick auf

die Ostfassade der Kirche das typische Zusammenspiel mehrerer Bauphasen

und einander ablösender Stilepochen. Die beiden markanten Türme mit

ihren Rundbogenfenstern (authentisch erhalten am Nordturm), Bogen- und

Würfelfriesen waren Teil des romanischen Vorgängerbaues der Kirche aus

dem 12. Jahrhundert. An diesen erinnert wohl auch der über dem

zentralen Fenster des Presbyteriums angebrachte Stein der Zwillinge.

Das genaue Aussehen der romanischen Kirche kann bis dato nur vermutet

werden. Beim radikalen Um- bzw. Neubau vom 14. bis zum 16. Jahrhundert

wurden der hochgotische Chorraum (um 1330) und die spätgotische Halle

(1485-1537) mit ihrem Giebelreiter an die beiden Türme geschmiegt. So

erhielt die Stephanskirche ihr auffälliges Profil.

Zum Kanzlerturm und zur Zinnenwanderung verlässt man durch die kleine

Mauerpforte das Stadtinnere. Man wendet sich nach rechts, geht die

Stufen hinab und folgt dem im 19. Jh. angelegten idyllischen Glacisweg

bis zum Obelisken.

Der Durchgang im Westen durchbricht die frühere Ratsherrenhalle. Dadurch wurde um 1700 der

gotische Raum geteilt, abgemauert und eine „Lauretanische Kapelle"

geschaffen. Der Eggenburger Künstler Ernst Degasperi (1927-2011)

gestaltete mit seinen Sgraffiti die Eingangshalle als „Tor zum

Frieden". Die Arbeit thematisiert die heroische Tat von Maria

Grausenburger, einer Bäuerin aus Grafenwörth. Auf abenteuerliche Weise

versteckte sie in ihrem Keller die ungarische Jüdin Elena Weiß und ihre

drei Kinder vor den Nazi-Schergen. Aryeh Weiß, der jüngere Sohn der

geretteten Familie, gestaltete als Dank für die Errettung das

Glasfenster im nördlichen Seitenschiff der Eggenburger Stephanskirche.

Durchgang im Westen von St. Stephan mit Haupteingang, „Tor zum Frieden" (Ernst Degasperi, 1979)

Von Anbeginn ist die Pfarrkirche St. Stephan das Wahrzeichen

Eggenburgs. Das romanische Quaderwerk der Türme dieser mächtigen Kirche

präsentiert sich im ursprünglichen Zustand des 12. Jahrhunderts. Die

Apside stammt aus dem 14. Jahrhundert, das Langhaus - eine spätgotische

dreischiffige Hallenkirche mit Bündelpfeilern und Netzrippengewölbe -

wurde um 1500 vollendet. Nach der Piaristenkirche in Krems ist St.

Stephan die zweitgrößte Pfarrkirche nördlich der Donau.

Die Verbindung der Eggenburger Steinmetze zur Bauhütte St. Stephan in

Wien wirkte sich für die Stadt Glück bringend aus. Viele junge

Eggenburger fanden - dank der reichen Vorkommen des weißen Sandsteines

in der Umgebung - ihren Weg zur Steinmetzkunst. Der zeitliche

Zusammenhang und Ähnlichkeiten zwischen dem Stephansdom in Wien und der

Stephanskirche Eggenburg erklären sich aus diesem Zusammenschluss, und

die Eggenburger nennen ihre Kirche mit einigem Stolz eine „Landausgabe"

des Wiener Stephansdomes.

Der Triumphbogen über dem Volksaltar trennt den Hallenraum vom noch

höheren Chor. Dort zeigt sich das klassische Kreuzrippengewölbe der

Gotik des 14. Jahrhunderts. Die Bemalung von Rippen und

Fensterlaibungen erinnert daran, dass die Kirchenräume der Gotik in

bunten Farben erstrahlten. Die Schlusssteine der Gewölbe in den beiden

Jochen des Chores und im Fünfachtelschluss über dem Altar zeigen

Christus, das Osterlamm, mit der Siegesfahne und Pflanzenmotive.

Hochaltar (Josef Kepplinger und Johann Ignaz Sattler, 1894)

Der neugotische Hochaltar ist Blickfang für die Besucherinnen und

Besucher der Kirche und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Er füllt die

gesamte Ostwand des Chores aus. Bezugnehmend auf den Patron der Kirche,

zeigt der Altar auf einer ersten Bühne die Steinigung des heiligen

Stephanus, der als erster überlieferter Märtyrer der neuen Gemeinschaft um Jesus gilt. Darüber thront Maria als Königin im Kreis der zwölf Apostel.

Maria als Königin im Kreis der Apostel (Hochaltar, Detail)

Die Reliefs an den geöffneten Altarflügeln präsentieren Szenen aus den

biblischen Weihnachtstexten, bei geschlossenen Tafeln erscheinen das

Weinwunder in Kana und das letzte Abendmahl. Der aufwändige Hochaltar

ersetzte im Jahr 1894 im Zuge der neugotischen Umgestaltung der Kirche

einen ebenso ausladend dimensionierten barocken Altar aus dem 17.

Jahrhundert.

Die Steinigung des hl. Stephanus (Hochaltar, Detail)

Lässt man den Blick über die Figur des Auferstandenen (1712) an der

Südseite der Kirchenhalle nach oben gleiten, beeindrucken die hoch

aufragenden gotischen Maßwerkfenster: Kein Fenster gleicht in seiner

Gliederung dem anderen. Gleichzeitig machen sie auf die Eindrücke im

Inneren der dreischiffigen spätgotischen Hallenkirche neugierig.

Die Stephanskirche betritt man, idealerweise vom Westen kommend, durch

das Hauptportal oder durch das Seitenportal an ihrer Südseite. Vom

Mittelgang aus eröffnen sich die Dimensionen der gotischen Architektur

des Gotteshauses. Mit den beachtlichen Innenmaßen (Gesamtlänge: 43,5 m,

Höhe des Chorraumes: 15,8 m, Höhe der Halle: 14,5 m) zählt St. Stephan

zu den größten Pfarrkirchen Niederösterreichs. Die dreischiffige

spätgotische Halle ist durch fein gearbeitete Bündelpfeiler aus

Sandstein gegliedert. Sie tragen das aufwändig gestaltete Netzgewölbe:

Dabei fällt bei genauem Betrachten auf, dass die Decke des mittleren

Schiffes noch phantasievoller und feiner gearbeitet ist als die der

Seitenschiffe. Dadurch wird die Bedeutung des Mittelschiffes

hervorgehoben, die Mittelachse betont und der Blick nach oben bzw. in

den Altarraum gezogen.

Von der reichhaltigen barocken Ausstattung des 18. Jahrhunderts sei

hier der Johannes- Nepomuk-Altar im südlichen Seitenschiff näher

beschrieben. Im zentralen Porträt wird Johannes Nepomuk, der „Heilige

des Beichtgeheimnisses", vorgestellt. In der Dynamik der barocken

Inszenierung thematisieren die Symbole das Bußsakrament und das

Martyrium des Johannes Nepomuk. An den Seiten der Altarwand finden

Skulpturen des Evangelisten Johannes (links) und des heiligen Karl

Borromäus* (rechts) ihren Platz.

Johannes- Nepomuk-Altar (Jakob Seer und Matthias Niedermeier, 1728/29)

Zur Einrichtung des nördlichen Seitenschiffes zählt der ausladende

Marienaltar aus dem Jahr 1723. Thema des Altars ist wohl der Tempelgang

Mariens. Apokryphen Texten zufolge, brachten Anna und Joachim ihre

dreijährige Tochter in den Tempel, wo sie bis zu ihrem vierzehnten

Lebensjahr als Tempeljungfrau diente. Die Legenden wollen die besondere

Erwählung Mariens hervorheben und erzählen unter anderem, dass der

Jubel im Himmel darüber übergroß war und dass das Mädchen im Tempel von

Engeln ernährt worden sei. Tatsächlich zeigt der Altar neben Joachim

und Anna eine große musizierende Engelschar mit Instrumenten. Die

ursprüngliche Skulptur der Maria unter dem Baldachin wurde im Laufe der

Geschichte der Kirche durch eine Madonnendarstellung (um 1690) ersetzt.

Das barocke Ölgemälde an der Westwand des nördlichen Schiffes zeigt die Heilige Familie.

Marienaltar (Jakob Seer, 1723), Maria mit Jesuskind (um 1690) verhängt

Den westlichen Abschluss des Langhauses dominiert die im 17.

Jahrhundert eingefügte Empore mit dem barocken Orgelgehäuse. Der

Prospekt ist mit musizierenden Engeln und Girlanden verziert. Das Werk

der Orgel wurde im Jahr 1963 durch ein neues mechanisches Instrument

ersetzt. Dabei achtete Orgelbaumeister Arnulf Klebel auf die

Besonderheiten des Kirchenraumes mit seinen akustischen Eigenschaften.

Seit einigen Jahren werden in St. Stephan wieder vermehrt Orgelkonzerte

angeboten, da namhafte Organisten und Publikum den qualitätsvollen

Klang des Instrumentes besonders schätzen. An den Wangen der

Orgelempore zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1688 die Verkündigung an

Maria durch den Erzengel Gabriel.

Orgel (Prospekt 1769 vollendet, Werk von Arnulf Klebel 1963)

Kirchenväterkanzel - Das

edelste Kunstwerk in der Eggenburger Stephanskirche ist die

Steinkanzel. Sie erinnert an die Pilgramkanzel des Wiener

Stephansdomes, in deren Tradition sie eindeutig steht. Die Eggenburger

Kanzel ist auf der eleganten Stiege mit 1515 datiert, nach ihr wird die

undatierte Wiener Kanzel auf 1505 geschätzt. Die teilweise vergoldeten

und mit Rötel verzierten Steinskulpturen stellen die vier Kirchenväter

dar.

Das Werk entstand fast gleichzeitig mit der berühmten Kanzel im Wiener

Stephansdom und ist an der Wange des Aufgangs mit 1515 datiert. Die

Ähnlichkeiten in Bildprogramm und Aufbau beider Sandsteinarbeiten sind

offensichtlich. Sie zeigen die Porträts der vier lateinischen

Kirchenväter: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor. Die Kanzel

war mit einem aufwändigen neugotischen Schalldeckel versehen. Er wurde

zusammen mit zahlreichen anderen Ausstattungsstücken aus der gleichen

Zeit bei der Innenrenovierung der Kirche in den 1960er-Jahren entfernt.

Obwohl die Kirchenväterkanzel aktuell in der Liturgie kaum mehr

Verwendung findet, so ist sie dennoch auch heute Symbol für die

zentrale Verkündigungsaufgabe der Kirche.

Kreuzweg

rechts: Taufbecken mit der Skulpur Johannes' des Täufers (1640) beim Aufgang zur Orgelempore

Die Stadtburg - Die Geschichte der „Veste Eggenburg"

Die Veste Eggenburg war von alters her landesfürstliches Lehen.

Erstmals wurde sie im Jahre 1249 von Hermann von Baden erstürmt. 1399

kam es im Zuge der Ausgestaltung der Befestigungsanlagen zum Neubau der

Burg. Als Herzog Albrecht V. anlässlich seiner Mündigkeitserklärung in

Eggenburg weilte, nahm er mit seinem Gefolge in der Burg Quartier. 1486

nahm Matthias Corvinus Eggenburg ein. Nach der Besetzung hatte die Burg

ihre Bedeutung verloren.

Nach mehrmaligem Besitzwechsel wurde 1566 die Burg und Herrschaft mit

Ausnahme des Gerichtes an den Bürgermeister und Rat der Stadt Eggenburg

verpfändet. Als die Veste durch Sturm großen Schaden nahm, bestand der

Kaiser auf Ablösung der Pfänder. Wieder ging der Besitz mehrmals in

andere Hände über. 1756 war das Schlossgebäude so baufällig, dass das

Landgericht verlegt wurde. Beim großen Stadtbrand 1808 wurden die Reste

der alten Veste vernichtet. 1874 kaufte Magdalena Oswald den Besitz.

Sie heiratete den k. k. Oberstleutnant Jaroslav Seitz und ließ auf den

Grundmauern des alten Palas die heutige Villa errichten. Die Anlage ist

heute noch im Privatbesitz der Familie Seitz.

Rund um die Kirche weisen Grabmonumente in vielen Stilarten und

zahlreiche Skulpturen auch darauf hin, dass hier bis 1785 der Friedhof

bestand.

Die barocke Darstellung der Maria Immaculata an der Außenwand der

Apsis, ausdrucksstark gemeißelt vom Eggenburger Meister Franz Strickner

(1721), verweist schon auf die reiche Ausstattung der Kirche und die

große Steinmetztradition Eggenburgs.

Die Pfarrkirche hl. Stephanus ist eine römisch-katholische Kirche in

der Stadt Eggenburg in Niederösterreich. Die Kirche ist ein weithin

sichtbarer und die Stadt überragender Bau mit einem Langhaus mit hohem

Satteldach und einem von zwei Türmen flankierten Chor. Nördlich ist sie

mit einem gedeckten Gang mit dem ehemaligen Pfarrhof verbunden.

Pestsäule

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne diese Videos antun:

Krahuletz-Museum, Eggenburg, Oktober 2023

Pfarrkirche St. Stephan, Eggenburg, Oktober 2023