web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Heimatmuseum Eggendorf

5.000 Jahre Eggendorfer Geschichte, Juni 2024

Ein Streifzug durch 5.000 Jahre Eggendorfer Geschichte: Das Heimatmuseum Eggendorf lädt zu einer Reise in die Geschichte der Region ein. Objekte aus den verschiedensten Zeitepochen geben Einblick in das einstige Leben der Menschen in der industriell geprägten Gemeinde. Zu sehen sind Funde aus der Hallstattzeit ebenso wie Geräte und Dokumente der kaiserlichen Papierfabrik und der ehemaligen Baumwollspinnerei. In Schaukästen sind alte Kameras, Telefone, Radios, Rechenmaschinen und Fotos ausgestellt.

Wann wurde Eggendorf gegründet?

Zu den Fragen „wer, wann und warum wurde Eggendorf gegründet" gibt es

keine gesicherten Unterlagen oder Urkunden. Man kann nur die

historischen Fakten interpretieren und daraus Schlüsse ziehen. Das

Gebiet von Eggendorf wurde zwischen 770 und 820 n. Chr. von Awaren

bewohnt. Karl der Große besiegte die Awaren 796-800 n. Chr. und

gründete ein Awaren-Khanganat am Plattensee, das bis zur Enns reichte.

Ab 840 n. Chr. sind keine Awaren in Europa mehr urkundlich erwähnt. In

diesen Raum drängten die vom Karpatenbecken kommenden Magyaren nach.

Die Urheimat der Magyaren dürfte der Bereich des Urals gewesen sein,

ein nomadisches Volk, das ab 890 n. Chr. in die pannonische Tiefebene

einwanderte und die Reiterheere Plünderungszüge in ganz Europa

durchführten (wie vorher die Awaren). Nach der Schlacht am Lechfeld 955

n. Chr. zogen sie sich aus dem jetzigen Österreich (ausgenommen

Burgenland) nach Westungarn zurück und wurden sesshaft. Die Grenze

Leitha-March war aber nach wie vor unruhig. 976 kommt es zur Gründung

der Mark Ostarrichi und Karanthanien.

Das Königreich Ungarn wurde am 20. 8. 1000 von Stephan I. gegründet

(Königskrone vom Papst Silvester). Er christianisierte die heidnischen

Magyaren. Es kommt immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen

mit den Ungarn (1035 und 1041). Das Eggendorfer Gebiet lag in der

Steiermark (Karanthanien) und nach 1192 (Georgenberger Handfeste) in

dem babenbergischen Herzogtum. Zur Grenzsicherung wurden ab 1100

zwischen Triesting und Piesting Grenzsiedlungen gebaut: Schönau,

Günselsdorf, Teesdorf, Tattendorf, Gebendorf, Oberwaltersdorf, Trumau.

Da die Kirche in Untereggendorf zwischen 1160 und 1220 erbaut wurde,

kann man für Eggendorf ca. 1080 bis 1160 annehmen. Wie bei den

Grenzsiedlungen zwischen Triesting und Piesting, erfolgte der Auftrag

zur Planung vom König (Schenkung von Königshufen) und die Ausführung

der Planung durch fränkische Vermesser. Die strategische Anordnung des

Dorfes zwischen den Burgen Lichtenwörth und Ebenfurth wurde nur durch

die Mäander der Fischa gestört, dadurch musste Eggendorf geteilt

werden. 12 ganze Lehen oben und 12 ganze Lehen unten. Ab dem 14 Jhd.

kam es zur Teilung der ganzen Lehen (1½ und ½ Lehen); 1751 zur

„Theresianischen Fassion" gab es nur mehr 7 Lehen mit >10 Joch

(OE03, 17, 27, 34; UE 09, 10, 33) bei 48 Höfen und 8 Hofstadeln und

einer Gesamtgröße von Ober- und Untereggendorf mit 360 Joch Hausäcker

(ohne Freihof, Mühle, Pfarre und Gemeinde).

In der Literatur war man bisher der Ansicht, dass Ober- und

Untereggendorf 2 selbstständige Orte waren und erst zur Gemeindewerdung

1850 zu Eggendorf vereinigt wurden. Aus der derzeitigen Datenlage muss

dies aber überdacht werden. Die Trennung des Ortes in 2 Teile erfolgte

bei der Gründung durch landschaftliche Gegebenheiten. Zur Verwaltung

gab es nur einen Freihof und die „Edelfreien Herrn" nannten sich alle

„von Eggendorf (Luidolt von Ekchendorf oder Erchengar von Ekchendorf

usw.). Die Benennung Ober- und Untereggendorf erfolgte ab Mitte des 14

Jhd. durch die Aufteilung des Ortes auf mehrere Grundherrschaften

(Puchhaimer, Stubenberger, Fronauer, Pergauer usw.) aus Gründen der

Übersichtlichkeit. Zur Grenzsicherung durch die Errichtung von Dörfern

(Günselsdorf, Tattendorf, Eggendorf ....) wurde auch Wiener Neustadt

als Grenzfestung (Stadtmauer, Wassergraben, Soldaten) 1194 gegründet.

Die Gründung von Eggendorf kann man daher auf den Zeitraum von 1080 bis

1160 eingrenzen.

Wer hat Eggendorf gegründet?

Dazu gibt es leider keine gesicherten schriftlichen Unterlagen oder

Urkunden. Man kann nur die historischen Fakten interpretieren und

daraus Schlüsse ziehen. Das Gebiet von Eggendorf gehörte im 11. und 12.

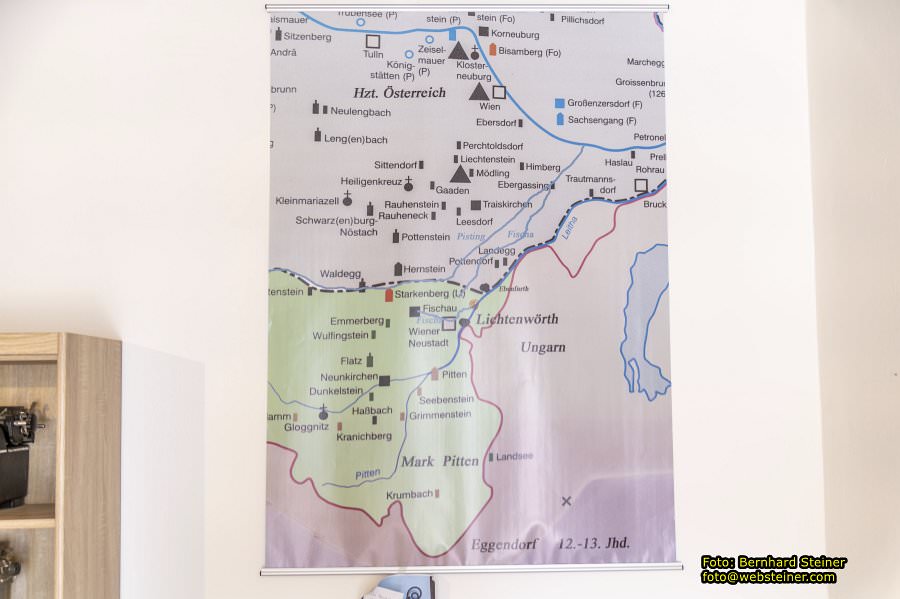

Jhd. zur Mark Pitten bzw. zur Steiermark. Die Grenze zum Herzogtum

Österreich bildete die Piesting. Durch die Georgenberger Handfeste kam

es 1192 zu einer Vereinigung. Ortsgründungen in Grenz- oder eroberten

Gebieten konnten in dieser Zeit nur vom König durchgeführt werden; sie

erfolgten in der Regel durch eine Schenkung von Königshufen an den

Markgrafen. In Eggendorf waren es ca. 12 Königshufe (24 ganze Lehen).

Der genaue Standort wurde vom Grafen bestimmt, die Planung erfolgte

durch Vermesser mit der sogenannten Königsrute (1 Königshufe ist 79.52

ha, 1 Königsrute ist 4.72m). Die Anordnung der Häuser und Hausäcker

erfolgte wie beim „Fränkischen Reihendorf". Die Verwaltung (Abgaben und

Robott) erfolgte durch den Freihof durch „Edelfreie Herrn". Die Größe

der Lehen betrug ca. 15 Joch.

Aus der derzeitigen Datenlage kommen für die Gründung von Eggendorf

zwei Herrschergeschlechter in Frage; die Grafen von Pitten mit Ekbert

II oder III von Formbach und der Markgraf der Steiermark Otakar III.

Graf Ekbert I. hatte noch in den achziger Jahren des 11 Jhds das Gebiet

östlich der Schwarza um das Zentrum Pitten und Neukirchen erschlossen

und militärisch gegenüber Ungarn gesichert. Sein Sohn Ekbert II hat die

beherrschende Stellung in diesem Gebiet (Gloggnitz, Neunkirchen,

Pottschach, Schwarza, Grimmenstein) ausgebaut. Die Burgen Pitten,

Grimmenstein, Kranichberg und Klamm bildeten die Pfeiler seiner

Herrschaft. Als Gegenmaßnahme zu dieser Bildung des „Pittnerländchens"

wurden von Otakar III. die Burgen Emmerberg, Wulfingstein und Packstein

mit Gefolgsleuten besetzt und im Norden das Pittner Gebiet von

Österreich abgeriegelt. Als neues Zentrum forcierte Ottokar III.

anstelle von Pitten und Neunkirchen das nahe zu Österreich gelegene

Fischau (1166 und 1185 Landtaidinge). Mit dem Aussterben der Traungauer

(Otakar IV., Georgenberger Handfeste) fällt die Steiemark (und Pitten)

an Leopold V. (Babenberger). 1246 (die Babenberger sterben mit

Friedrich II. der Streitbare aus) wird Pitten Fiskalgut. In einer

Urkunde von König Friedrich dem Schönen von 1316 wird Eggendorf als

Fiskalgut vom Haus Pitten genannt und verpfändet. Wer war nun der

Gründer? Die Namensähnlichkeit von Ekbert (II oder III) oder Markgraf

Otakar III. mit Beziehungen zur Burg Emmerberg. War es der Graf von

Pitten oder der Markgraf der Steiermark. Nach den äußeren Umständen

kommt ein Zeitfenster von 1080-1160 in Frage.

Die Kirche St. Paul - Die alte Steinkirche

Die erhobenen Entstehungsdaten der Steinkirche aus den Jahren 1160-1220

lassen keinen Schluss über eine eventuelle Vorgängerkirche aus Holz zu.

Die Steinkirche könnte von Ministerialen der Formbacher (der

Emmerberger?) erbaut worden sein, da die Kapelle der Ruine Emmerberg

durchaus Parallelen zur Eggendorfer Kirche aufweist.

Weitere Baumaßnahmen

Während die romanischen Teile vor allem die heutige Sakristei und Teile

der noch sichtbaren südlichen Außenwand betreffen, finden sich gotische

Bauteile im Bereich der heutigen Sakristei und im neu erbauten

Chorturm. Neben der Verstärkung der Außenwand finden sich die Konturen

der ehemaligen Eingangstür. Kurz vor dem 2. Türkeneinfall erfolgte 1682

die Erweiterung des Langhauses, und damit wurden die Größenmaße der

heutigen Kirche definiert. Mit der um 1728 erfolgten Barockisierung des

Innenraums mussten zur Verstärkung der beiden Kuppeln tragende Säulen

errichtet werden. Die letzten wichtigen Änderungen im 18. und 19.

Jahrhundert betrafen die außen gut sichtbaren Verstärkungen sowie den

Bau einer gemauerten Turmstiege, um bei Bränden Gefahren zu verhindern.

Verschiedene Diözesanzugehörigkeiten

Unsere Gegend gehörte in karolingischer Zeit zur Karantanischen Mark

und in der Folge zum so genannten Pittener Gebiet. In der ersten Hälfte

des 11. Jahrhunderts kam es zu einer Änderung der diözesanen

Zugehörigkeit: Damit lag das Gebiet der künftigen Pfarre Eggendorf

nunmehr im Sprengel der Erzdiözese Salzburg. Bis zum Jahre 1785 blieb

Eggendorf salzburgisch und befand sich damit in einem

„Drei-Diözesen-Eck" in Nachbarschaft mit Ebenfurth (Diözese Passau) und

mit Zillingdorf (Diözese Raab). Erst 1785 wurden das Industrie- und

Weinviertel der Erzdiözese Wien zugeteilt.

Dehel „Demaria-Lapierre" 1936 / Voigtländer „Bessa" 1935

Telefon W 6760 und ÖBB 11688, 1948

Voigtländer „Avus" ca. 1913

AEG „Deutscher Kleinempfänger" 1938

Hea „Trixi 230 UN" 1964 / Minerva „Mirella 612" 1961-66 / Kapsch „Musette" 1965

Radione „Gipsy" 1957 / Nordmende „Cambridge" 1971-72 / Ingelen „TRv 100 Portable" 1957

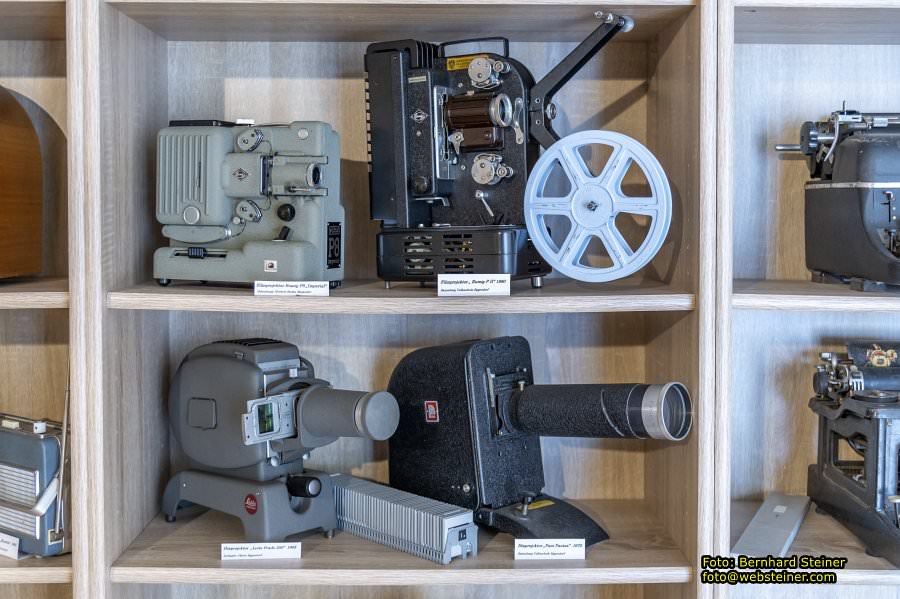

Filmprojektor Eumig P8 „Imperial" / Filmprojektor „Eumig P II" 1980

Diaprojektor „Leitz Prado 250" 1955 / Diaprojektor „Pani Pantax" 1972

LC. Smith & Bros „Typewriter“ 1906

1316, März 28, HHStA

König Friedrich der Schöne verpfändet mit Zustimmung seiner Brüder an

Konrad von Werd (Werde) für 700 Pfund Wiener Pfennige, die er Konrad

für dessen Dienst an den Rhein geben soll, die Burg zu Pitten samt

allem Zubehör und 30 Mut Hafer Marchfutter (entspricht ca 54.000 Liter)

in den Dörfern Ekchendorf, Niedern Zemmingdorf, Ober Zemmingdorf,

Treuchendorf, Judenfuert, Chotzdorf, Eyczgendorf, Hadreinswerde

(Haderswörth) und Swartzza (Schwarzau) mit dem Rechte der freien

Verfügung über die Pfandschaft und erklärt Konrad nicht vor Bezahlung

der Schuldsumme aus dem Besitze der Burg zu entfernen (enthausen).

Schreibmaschine „AEG Mignon 2" 1925

Ein Wirrwarr an Besitzrechten

Mit dem Bereitungsbuch von 1590/91, bei dem die Feuerstellen bzw.

behausten Güter jedes Ortes aufgezeichnet wurden, erfasste man auch die

jeweiligen Lehensherren: So waren in Ober-Eggendorf von den insgesamt

31 Häusern 6 Häuser dem Neustädter Bischof lehenspflichtig, die

restlichen 25 Häuser befanden sich in „Streubesitz", sollten aber im

17. Jahrhundert durch diverse Käufe zur Herrschaft Pottendorf kommen

und 1671 nach der Hinrichtung des Grafen Nádasdy kaiserliches Kammergut

werden. In Unter-Eggendorf, das 1590/91 aus 26 Häusern bestand, waren

14 dem Neustädter Bischof und 4 Häuser dem Pfarrer von Lichtenwörth

lehenspflichtig, die restlichen 8 Häuser hatten verschiedene

Lehensherren. Zum Vergleich: 1850, also unmittelbar vor der

Zusammenlegung der beiden Ortsteile zu einer Gemeinde gehörten in

Ober-Eggendorf von insgesamt nunmehr 37 Häusern 29 zur Herrschaft und

Gemeinde Pottendorf und 8 zum Bistum Wiener Neustadt, in

Unter-Eggendorf mit 34 Häusern waren 18 dem Bischof, 9 der Herrschaft

Pottendorf, 5 Lichtenwörth und 2 der Gemeinde lehenspflichtig.

Kriegerische Überfälle

Unsere Gegend blieb im Laufe der Jahrhunderte auch von diversen

kriegerischen Ereignissen nicht verschont. Bereits aus dem 15.

Jahrhundert sind Übergriffe auf bäuerliches Gut dokumentiert. Auch der

Lange Türkenkrieg (1593-1606) brachte den hiesigen Häusern und der

Kirche große Schäden. An der Kirche erinnert eine eingelassene Tafel,

in der es heißt: „Im Jahre 1605 wurde ich von den Rebellen verwüstet

und zerstört und durch den hochwürdigen H. Melchior Klesl, Bischof von

Neustadt, wieder errichtet und aufgebaut im Jahre 1608." Ein Stein auf

Hauptstraße 150 gedenkt des Zivilopfers David Pilot, der ebenfalls 1605

ums Leben gekommen ist.

Die größte Katastrophe stellte allerdings das Türkenjahr 1683 dar:

nahezu beide Ortschaften wurden durch Brand vernichtet, das Vieh

weggetrieben und unzählige Menschen getötet. Der Zillingdorfer Pfarrer

klagte, dass er nicht alle Gestorbenen in das Totenregister eintragen

könne, da es so viele seien.

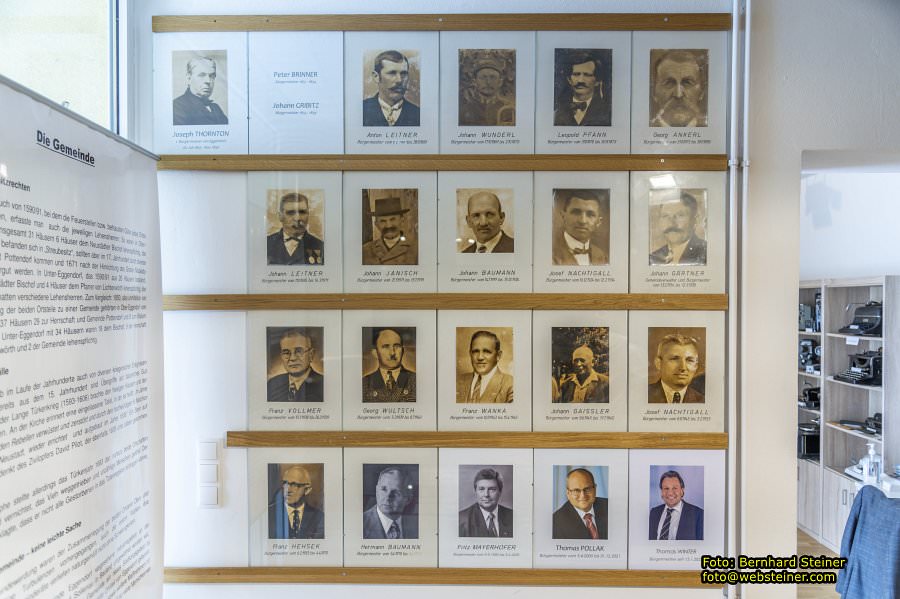

Eine einheitliche Gemeinde - keine leichte Sache

Im Sinne der Gemeindewerdung waren der Zusammenlegung der beiden

Ortsteile Ober- und Unter-Eggendorf heftige Turbulenzen vorhergegangen,

auch die ersten Wahlen des Bürgermeisters und der Gemeinderäte

verliefen naturgemäß nicht ohne Schwierigkeiten. Nachdem 1970 das von

der Gemeinde Eggendorf vorgesehene Industriegebiet an der Bundesstraße

17 zwischen Theresienfeld und Sollenau in Bauland umgewidmet worden

war, erhielt Kurt Schedler die Zustimmung seitens der Gemeinde ein

neues Siedlungsgebiet zu errichten. Damit war die Siedlung Maria

Theresia als der dritte Ortsteil von Eggendorf geboren. Nach und nach

erfolgten der Bau einer Kirche und eines Friedhofs sowie weitere

Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur. Heute leben in der Siedlung

ungefähr doppelt so viele Menschen wie in Eggendorf-Ort.

Feuerspritze „Modell A.P.W&S."

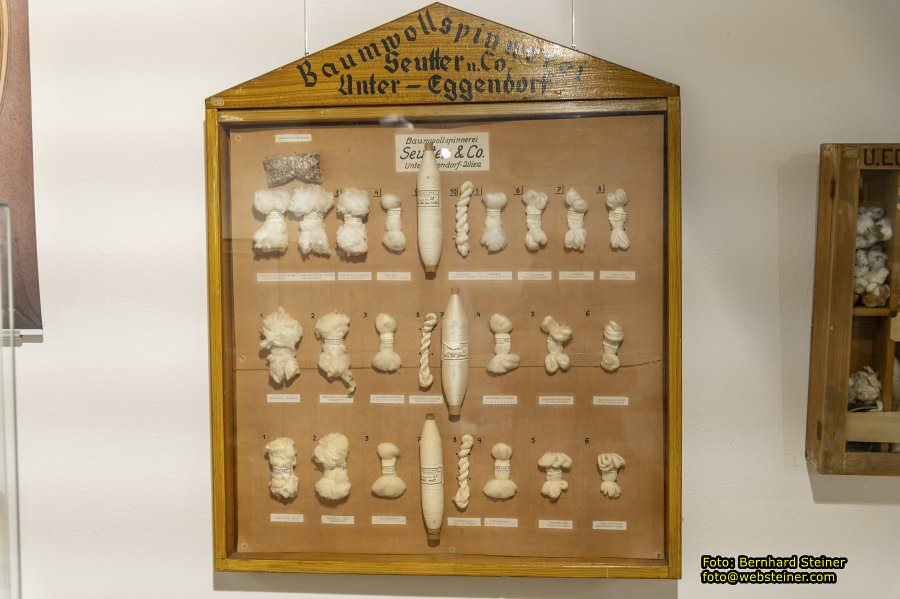

Die Baumwollspinnerei - Eine Hightech-Fabrik mit Wurzeln in Eggendorf

Bis 1802 existierten in Kontinentaleuropa keine großen

Fabrikspinnereien, da das entsprechende Know-how fehlte. Erst mit der

Ankunft der drei Kinder der Familie Thornton aus dem englischen Halifax

änderte sich die Situation schlagartig. Es wurde bereits 1804 in

Pottendorf mit der Produktion begonnen, ein Jahr später hatte das

Unternehmen schon 650 Arbeitskräfte und 23.040 Spindeln.

In Eggendorf war es der Neffe Joseph Thornton, der bereits 1832 die

Mühle und alle für das Projekt Spinnerei notwendigen Grundstücke

gekauft hatte. Er plante damit auch ein soziales Projekt für die

Beschäftigten. In der Pfarrchronik heißt es: „Ich habe in Antrag nächst

der Mühle zu Untereggendorf eine Spinnfabrik zu erbauen, und wenn mir

das Glück will, so hoffe ich bey 300 Menschen hinlängliche Arbeit zu

verschaffen..." Joseph Thornton legte auch auf politischem Parkett eine

Karriere hin: Bei der im Juli 1850 erstmals erfolgten Wahl des

Gemeindevorstands wurde er zum Bürgermeister gewählt. Er nahm die Wahl

zwar an, verabschiedete sich aber völlig überraschend nach einem Jahr,

verkaufte Spinnerei und Mahlmühle an Johann Hoff um 178.000 fl

Conventionsmünze und zog nach Wien.

Johann Hoff zog sich nach 10 Jahren als Besitzer der Spinnerei zurück,

behielt aber die Mahlmühle weiter bis 1883, die er an Carl Friedrich

Seuter von Loetzen verkaufte. Theresia Thornton, die Witwe nach Johann

Thornton, dem Bruder des Eggendorfer Betriebsgründers und Initiators

der Unterwaltersdorfer Spinnfabrik, erwarb 1860 mit ihren Söhnen die in

Konkurs befindliche Eggendorfer Spinnerei, die sie bis 1882 innehatten.

Mit dem Kaufvertrag vom 21. Dezember 1882 begann mit Carl Friedrich

Seutter von Loetzen die Dynastie der Familie Seutter, die für 125 Jahre

die Geschichte der Spinnfabrik prägen sollte.

Die Familie Seutter von Loetzen in Eggendorf

Carl Friedrich Seutter von Loetzen, geboren 1820 in Lndau am Bodensee,

begann seine berufliche Laufbahn als Lehrling in Prag, war Reisender

eines Baumwollgarngeschäftes und wurde 1873 Alleininhaber der Firma

Seutter & Comp. Neben dem Hauptsitz in Wien bestanden

Niederlassungen in Prag, Seebach/Kärnten und in Eggendorf. Carl

Friedrich starb 1892 in Wien.

Seine Nachfolger wurden Hermann und Günter Seutter von Loetzen, ab 1902

war Herrmann Alleininhaber des Unternehmens. Er trug sich mit dem Plan,

nach dem Neubau der Schule in den Jahren 1908/09 das alte Gebäude in

einen Kindergarten umzugestalten. Sein früher Tod mit nur 45 Jahren

machte dieses Vorhaben jedoch zunichte.

Die Witwe Amélie führte für ihre beiden minderjährigen Söhne Erich und

Herbert den Betrieb als Inhaberin bzw. Geschäftsführerin mit großer

Umsicht weiter. Sie ermöglichte weitere Investitionen und hatte wie die

übrigen Mitglieder der Familie großes soziales Empfinden, das vielen

Menschen im Dorf zugutekam. Auf der Parte anlässlich ihres Todes im

Jahr 1953 heißt es: „Nach dem plötzlichen Tode ihres Gatten ... hat sie

die geplante Liquidation der Firma verhindert und sie durch mehr als

zehn Krisen- und Kriegsjahre mit Hingabe, Tatkraft und Geschick

geführt."

Die letzten Jahre des Unternehmens

1978/79 wurde die Firma Seutter & Co. in die neu gegründete Firma

Seutter & Co. Aktiengesellschaft und anschließend in die Firma G.

Borckenstein & Sohn Aktiengesellschaft eingebracht. 1988 entschloss

sich die Geschäftsführung, den alten dreistöckigen Fabrikbau durch eine

ebenerdige Halle zu ersetzen. Es waren vermutlich wirtschaftliche

Überlegungen, die im Jahr 2000 zur Restrukturierung und 2003 zur

Verlegung des Eggendorfer Werkes nach Neudau führten.

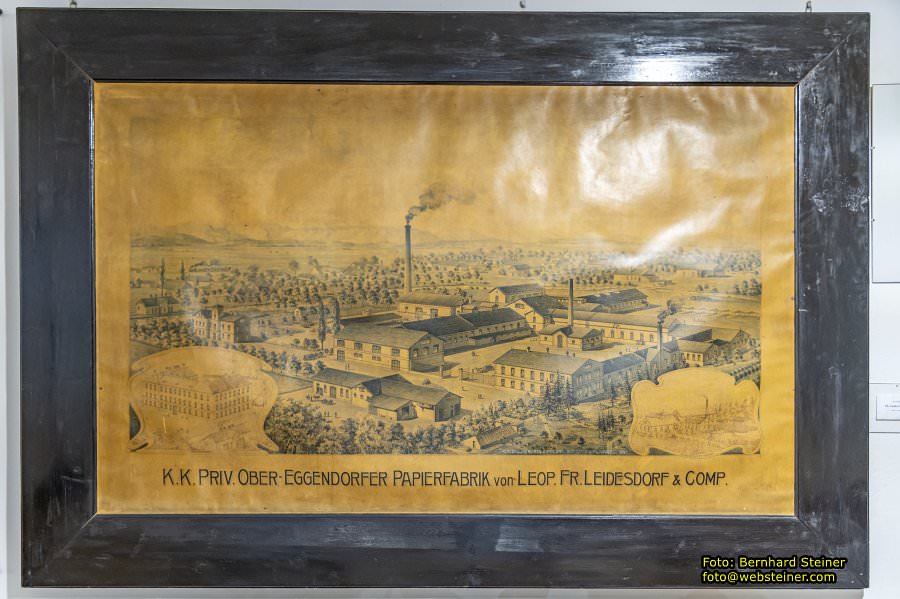

Die Papierfabrik - Die Dynastie Purtscher

Die Papierfabrik in Ober-Eggendorf ist mit rund 280 Jahren das am

längsten aktiv bestehende Industrieunternehmen des Ortes. Als

zeitlicher Richtwert für den Bestand der Fabrik kann das Jahr 1655

gelten, in dem der Papiermachergeselle Hans Debith aus Eggendorf

genannt wird. In den nächsten Jahren änderten sich die

Besitzverhältnisse der Herrschaft Pottendorf und damit auch für die

Papierfabrik immer wieder: Seit 1665 durch Kauf im Besitz von Franz

Graf von Nádasdy, wurde sie ab 1670 nach dessen Verhaftung im

Zusammenhang einer Magnatenverschwörung und späterer Hinrichtung als

kaiserlicher Kammerbesitz bis 1701 durch die Hofkammer verwaltet. Als

erster nachweisbarer Papiermacher lässt sich der 1674 verstorbene

Mathis Metschen identifizieren. Im selben Jahr noch begann mit

Christian di Ara der Familie Purtscher, die ursprünglich aus dem

Schweizer Wallis stammte und deren Mitglieder in der Folge einige

Papierfabriken in Nieder-Österreich ihr Eigen nannten. Für den Wiener

Hof kam der Standort sehr gelegen, da er „jährlich eine schröckliche

menge papirs mit großer spesa" günstig decken konnte. Purtscher musste

sogar um Vorschuss ansuchen, um den für die Herstellung der feinen

Papiere nötigen Filz kaufen zu können. Sohn Christoph Michael, der 1701

den Betrieb übernommen hatte, spendete für die Kirche neben dem

Taufbrunnen (1710) auch einen heute nicht mehr vorhandenen Speisekelch

(1718).

Der große Neubau

Johann Purtscher, der Letzte dieser Dynastie, verkaufte 1810 das

Unternehmen an ein Konsortium. Als die Fabrik im Jahr 1854 Mitglied des

Konzerns der K.k. priv. Ebenfurther-Obereggendorfer und Wiener

Neustädter-Papierfabriken von Leop. Fr. Leidesdorf & Comp. wurde,

begann auch die Geschichte der Familie Salzer, die bis 1936 die

Geschicke der Firma lenken sollte. Noch 1850 hatte man mit dem Neubau

der Fabrik nach modernen Technologien begonnen. In der Pfarrchronik

heißt es: „Von den früheren zur Fabrikation verwendeten Gebäuden blieb

gar Nichts ..." Auch das große zweistöckige Wohnhaus - durchwegs

Zimmer-Küche-Wohnungen - wurde sehr rasch errichtet.

Funde von Spinnwirteln und Webgewichten legen die Vermutung nahe, dass

bereits ab dem 6. Jahrtausend v. Chr. in Mitteleuropa Textilien erzeugt

wurden. Früheste Funde von Spinnwirteln in Österreich: 5.600 bis 4.900

v. Chr. So fand man in der Zeit des Spätneolithikums (3.800 v. Chr.) im

Bodensee Beutel aus Flachsgewebe, die zum Gütertransport dienten.

Bronzezeitliche Reste von Fördersäcken lassen sich auch aus der

Bronzezeit (ca. 1.500 v. Chr.) nachweisen. Welche Materialien wurden

versponnen? Einerseits pflanzliche Fasern, wie Flachs, Hanf,

Brennnessel oder Baumbast, andererseits tierische Fasern, wie Haare von

Schaf, Ziege, Dachs oder Schwänze von Pferden.

In der Bronzezeit lag die Gewebedichte bei 5 Fäden/cm, in der

Hallstattzeit erhöhte sich die Fadenanzahl auf 11-15 Fäden/cm. Das

Maximum lag bei 40 Fäden/cm. Die Webgewichte veränderten sich im Laufe

der Zeit: Waren sie im Spätneolithikum walzenförmig, so finden sich in

der Urnenfelder- bzw. Eisenzeit pyramidenförmige Exemplare, durch

letztere konnten größere Gewebedichten hergestellt werden. Die

Webstuhlbreiten variierten in der Hallstattzeit: 60-90 cm schmale

Variante, 120-160 cm Standard, 370 cm: größte Breite.

Hallstattzeitlicher Webstuhl

Die Awaren in Eggendorf

Die Awaren waren ein Nomaden- bzw. Reitervolk aus dem

zentralasiatischen Steppengebiet mit Schlitzaugen (die Abstammung von

Mongolen, Han-Chinesen bzw. Turkvölkern ist nicht genau geklärt),

langen Haaren zu einem Zopf gebunden. Ihr Reich wurde von Turkvölkern

stark bedroht, daher verließen sie das alte Siedlungsgebiet und nach

einigen Irrfahrten kam es (um 560 n.Chr.) zur Landnahme im

Karpatenbecken beim Schwarzen Meer. Mit Byzanz kam es zu einem Bündnis,

der die Nordgrenze der Römer gegen Bezahlung sichern sollte.

In der Pannonischen Tiefebene betrieben die Awaren Viehzucht (Pferde,

Rinder, Schafe, Schweine usw.), die Awarenherrschaft lebte aber

hauptsächlich von den Kriegs- und Beutezügen und den Tributzahlungen.

Das Reiterheer war fast unschlagbar und die Raubzüge führten sie bis

Thüringen, Griechenland und den Balkan. Diese Übermacht dauerte bis 792

n. Chr. Kaiser Karl der Große zerstörte in einem Kriegszug das

Hauptquartier der Awaren, den sogenannten „Hring" und unterwarf den

Khagan. Da die Awaren nach der Niederlage gegen die Franken von den

Slawen stark bedrängt wurden, bat der christliche Kapkhan Theodor

Anfang 805 Kaiser Karl in Aachen um eine Wohnstätte zwischen Savaria

und Carnuntum und erhielt ein,,Awarisches Reservat". Theodor starb bald

darauf. Der Nachfolger ließ sich am 21. September 805 in der Fischa

(Bad Fischau oder Fischamend) auf den Namen Abraham taufen und erhielt

ein tributpflichtiges Awaren Khanganat (Fürstentum) mit Zentrum am

Plattensee. Der Zuständigkeitsbereich ging bis zur Enns. Dieses

Fürstentum bestand bis 828.

Die Awaren waren nicht nur ein gefürchtetes Reitervolk, sondern hatten

ein hohes Niveau in der Eisenwarenerzeugung (Waffen), in der

Goldschmiede und vielen anderen Handwerkstechniken; sie brachten den

zentralasiatischen Bronzeguss nach Europa und erfanden den Steigbügel.

Typisch sind die Gürtelbeschläge mit Menschendarstellungen,

Tierkampfszenen und Greiffiguren. Die Anwesenheit der Awaren in

Eggendorf ist durch ein großes Gräberfeld mit ca. 800 Gräbern belegt.

Eine Siedlung konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden. Bisher

wurden 6 Gräber archäologisch untersucht; 4 Kindergräber und 2 Skelette

von Erwachsenen (Datierung 741-820 n. Chr.).

Das nordöstliche Österreich und damit auch das Wiener Becken sind seit

Beginn de Neolithikums (ab ca. 5.600 v. Chr.) kontinuierlich besiedelt.

Auf Grund der Bodenbeschaffenheit war diese Region zur Ansiedlung von

Bauerngemeinschaften besonders geeignet. Die bisher ältesten Funde

unserer Gegend sind allerdings erst dem Spätneolithikum, also der

Kupferzeit a. 4.300 - 2.200 v. Chr.) zuzuordnen. Siedlungen dieser

Epoche wurden gerne an Terrassenkanten oder Hängen in der Nähe von

Gewässern angelegt. Federrührender Träger der Keramik war in unserem

Gebiet die Badener Kultur.

Barrenring, Bronzezeit, ca. 1900 v.Chr., Fundort Ober-Eggendorf

Vereinsobfrau Dr. Christiana Buzzi und Walter Buzzi zeigten viel

Enthusiasmus bei einer persönlichen Führung durch das Museum. Danke!