web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Eisenerz

ehem. Innerberg, September 2024

Eisenerz ist eine Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern

im Bezirk Leoben im Norden der Steiermark, rund 25 km nordwestlich der

Bezirkshauptstadt Leoben. Der frühere Name der Gemeinde war Innerberg.

Eisenerz liegt am Erzbach inmitten der aufragenden Felsen der

Eisenerzer Alpen im Südwesten und des Hochschwab im Nordosten. Die vier

Felsformationen von Eisenerzer Reichenstein, Wildfeld, Kaiserschild und

Pfaffenstein dominieren das Stadtbild. Dazu kommen die rötlich

gefärbten Stufen des Erzbergs, der der größte Eisenerz-Tagbau

Mitteleuropas ist.

Liebfrauenkirche

1453 urkundlich als Bürgerspitalskirche erwähnt. 1490 neu gebaut. 1598

heutige Form. Durch Brände 1615 und 1745 beschädigt und baulich

verändert.

Kath. Filialkirche, Marktkirche Mariä Geburt, Liebfrauenkirche

Die Liebfrauenkirche wurde urkundlich erstmals 1453 als

Bürgerspitalskirche erwähnt, 1490 wurde sie neu gebaut und erhielt ihre

heutige Form 1598. Weiters wurde sie infolge von Bränden in den Jahren

1615 und 1745 baulich verändert.

Posthof - Mittelalterl. Hubhaus mit Hofkern aus dem 14. Jhd., später

Fleischhackerhaus, ehem. Postkutschenstation

Bürgerl. Wohnhaus - Baukern aus dem 13. Jhd., 1858-1872 Wohnhaus

bürgerl. Handwerker, Unterkunft für Saisonarbeiter der Vordernberger

Radmeister Kommunität

Altes Rathaus - Bausubstanz aus dem frühen 15. Jhd., 1535 zum Rathaus

umgestaltet, 1580 Turm, 1853 Bezirksgericht

Innerberger Traidkasten - ursprünglich 2 Häuser aus dem 14. Jhd., im

17.Jhd. Verwendung als Traidkasten (Getreide und Schmalzlager zur

Versorgung der Knappen)

Lebzelterhaus - Bausubstanz frühes 15. Jhd. bis 1654 Fleischhackerei,

danach Lebzelter- und Wachszieherei bis 1880, Fassade 19. Jhd.

Fendthaus - heutige Bauform aus dem 16. Jhd., altes Handwerkerhaus

Das Museum führt die Besucher in eine Welt, in der das Wunder der

Geburt Christi sichtbar gemacht wird. Mehr als 50 Weihnachtskrippen und

sakrale Exponate geben einen Einblick in die Krippenkunst vom

18.Jahrhundert bis in die Gegenwart. Eine Vielfalt aller Stilrichtungen

von historisch wertvollen bis Weihnachtskrippen jüngeren Datums,

hergestellt von Eisenerzer Krippenbauern, können neben orientalischen

Krippen bestaunt und teilweise auch „begriffen“ werden.

Glück auf! - TIEF OBEN im ERZ

Hoch über Eisenerz ruht sie als stiller Wächter über unserer Bergstadt.

Am Fuße des Erzberges aber wird sie zum Stein gewordenen Tor der

einstigen Gruben dieses Berges - die Kirchenburg St. Oswald. Jeder

Grubenfahrt in die Tiefe des Berges ging des Bergmanns Bitte um Gottes

Schutz und Beistand für das Tagwerk voran. So wurden Gebet und Arbeit

als innige Beziehung gepflegt und haben schlussendlich in der

Kirchenburg architektonische Gestalt bekommen.

Von der Wehrkirche zur Fluchtburg

Die Türkengefahr führte zu einem wehrhaften Ausbau vieler Städte in

Österreich, der Steiermark und auch der Märkte beiderseits des

Steirischen Brotlaibs. So wurde zum Schutz der Innerberger (Eisenerzer)

Bevölkerung die mittelalterliche Wehrkirche bis in die 1530er Jahre

stufenweise zu einer mächtigen Fluchtburg ausgebaut. Der ursprüngliche

Eingang auf der Westseite der Kirche werde vermauert und der heutige

Zugang vom Norden her durch ein eindrucksvolles Vorwerk mit zwei

imposanten Halbrundtürmen gesichert. Über diesen Torzwinger und das

ältere Innere Burgtor betritt man nun den Kirchhof. Die Türken aber

blieben - Gott sei Dank - fern. Als Fluchtburg diente die Kirchenburg

dennoch, und zwar den protestantischen Bürgern von Innerberg, die sich

im Zuge der Gegenreformation vor dem Bischof von Seckau hier

verschanzten. Heute ist die Kirchenburg St. Oswald eine dergrößten

erhaltenen Wehrkirchenanlagen Österreichs.

Der Steirische Erzberg, der Schichtturm und die Kirchenburg St. Oswald

prägen unverwechselbar das Ortsbild von Eisenerz. Alle drei sind

einzigartige Wahrzeichen dieser alten Bergstadt, deren sagenumwobene

Anfänge weit in die Vergangenheit zurückreichen. Nach legendärer

Überlieferung soll „das löbliche Erzbergwerk des innerbergischen

Eisensteines im Jahre 712 erfunden worden sein“.

Der Turm der Liebfrauenkirche vor dem Eisenerzer Schichtturm

Wehrkirche St. Oswald

Die Kirchenburg St. Oswald ist eine der größten erhaltenen

Wehrkirchenanlagen Österreichs. Kirche und Johanneskapelle laden zu

Meditation und Gebet ein. Im ehemaligen Mesnerturm erfährt man viel vom

Leben und den Traditionen der Bergleute, und man bekommt auch einen

kleinen Einblick in den Himmel.

Anlass für die ab 1482 auf Geheiß Kaiser Friedrichs III. begonnene

wehrhafte Befestigung der Kirche und die Errichtung der bestehenden.

Wehranlage (Tabor) bis um 1532/34 war der drohende Einfall der Türken

auch hier in Eisenerz, der dann aber Gott sei Dank ausblieb. 1529, als

die Türken gegen Wien vorrückten, verstärkte man die niedrigen Mauern,

die Kirche und Friedhof zunächst umgaben, und versah sie mit hölzernen

Wehrgängen, Schießscharten und Pechnasen. Der Zugang wurde von Norden

her durch eine wuchtige Barbakane (Vorwerk) und ein Innentor gesichert.

Durch einen eigenen Brunnen und einen Aborterker war die Anlage zudem

gerüstet, der Bevölkerung im Notfall als Fluchtburg zu dienen.

Benutzt wurde die Anlage dann erst viele Jahre später, um 1599 im Zuge

der Gegenreformation, als sich protestantische Eisenerzer Bürger vor

dem Bischof von Seckau verschanzten — freilich ohne Erfolg. Angesichts

der 316 gut ausgerüsteten kaiserlichen Schützen, die den Bischof

begleiteten, gaben sie die Besetzung auf.

Die stetig anwachsende Siedlung „Innerberg", wie Eisenerz einst hieß,

erhielt bald ein sakrales Zentrum: Schon 1282 ist in Urkunden von einer

Kirche „ad S. Oswaldum" die Rede (der Kirchenpatron Oswald starb 642

und hat am 5. August seinen Gedenktag).

Die heute noch bestehende, spätgotische Pfarrkirche St. Oswald entstand

in den Jahren um 1470 bis 1520; die Einweihung erfolgte 1512. Aufgrund

der drohenden Türkengefahr ließ sie der Kaiser zwischen 1532 und 1534

von der Admonter Bauhütte zu einer mächtigen Wehranlage ausbauen. 1768

erhielt der Turm eine Zwiebelhaube, die im Zuge der „Regotisierung" am

Ende des 19. Jahrhunderts durch das heutige Dach ersetzt wurde.

Der dreijochige Chor mit 5/8-Schluss wird von einem mächtigen

Parallelnetzrippengewölbe überspannt; der Chor (1472) ist der älteste

Bauteil der bestehenden Kirche, allerdings wurden einige Bauglieder im

Zuge der erwähnten Regotisierung erneuert, so etwa die kielbogige

Sessionsnische auf der rechten Seite, das Schulterbogenportal zur neuen

Sakristei gegenüber, die Maßwerkbrüstung der nördlichen Emporenöffnung

oder die Figurenbaldachine der Apostelstatuen. Beim Blick in den

Altarraum bilden Volksaltar, Ambo und Kanzel ein liturgisches Dreieck

(Tisch des Brotes — Tisch des Wortes — ehemaliger Ort der Verkündigung).

Kanzel, die um 1900 von einem Schmiedemeister in Graz ganz aus Stahl

gefertigt wurde; der Stein im Fuß stammt ebenfalls vom hiesigen Erzberg.

In der Sakristei

Über dem Eingang zum sternrippengewölbten, vierjochigen Kirchenschiff

ist die kunsthistorisch und theologisch mit vielen Rätseln behaftete

Doppelkanzelempore (jetzt Orgelempore), die mit ihrem dekorativen

Reichtum zu den bemerkenswertesten Beispielen ihrer Art in Österreich

gehört. Die gesamte Front mit ihrer seitlich vorgezogenen Brüstung und

den beiden sich wie Kelche entfaltenden Erkern wird von einem

außergewöhnlich phantasiereichen Formenreichtum überzogen.

Das große Fenster unter der Empore wurde erst 2005 im Zuge der

Sanierung der Westfassade geöffnet und gibt in seiner Form die Umrisse

des ehemaligen spätgotischen Hauptportales wieder, das man einst aus

wehrtechnischen Gründen vermauert hatte. Das große Glasfenster über der

Orgel stellt die beiden als Patrone der Kirchenmusik verehrten

Heiligen, König David und Cäcilia dar.

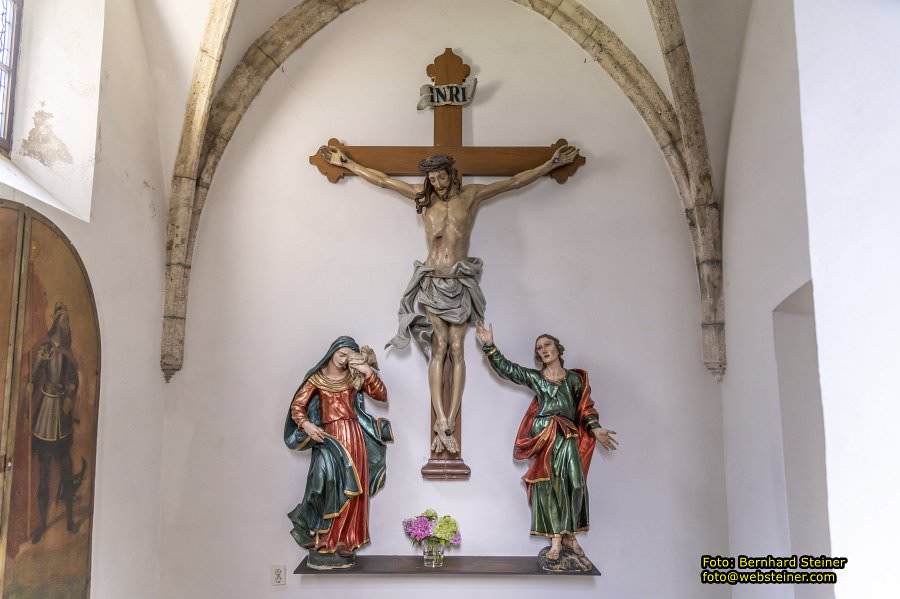

Das barocke Triumphbogenkruzifix wurde im Zuge der

Volksaltaraufstellung in die Mitte des Chores versetzt. Der

„Volksaltar“ wurde am 4. Juli 1993 geweiht.

Der Marmoraltar im neugotischen Stil stammt aus dem Jahr 1905 (geweiht

1912). In den Baldachinnischen zuseiten des Tabernakels stehen die

Marmorfiguren der vier Evangelisten: links Johannes (Adler) und Lukas

(Stier), rechts Markus (Löwe) und Matthäus (Engel); zuoberst über dem

Tabernakel der Kirchenpatron, der hl. Oswald mit Krone, Schwert und

Rabe.

Apsisfenster: Die fünf Fenster im Chorraum erhielten 1898 figürliche

Farbglasscheiben der Tiroler Glasmalereianstalt in Innsbruck. Sie

zeigen von links nach rechts: 1) Die Heiligen Johannes den Täufer und

Barbara (Patronin der Bergleute), darunter die Heiligen Georg und

Joseph (Patrone der Zünfte); 2) „Kaiserfenster‘“‘, oben Krönung Mariens

durch die Heilige Dreifaltigkeit, in der Mitte die Grundsteinlegung der

ersten Pfarrkirche, darunter kniend Kaiser Franz Josef I. mit dem

Habsburgerwappen und der Inschrift, die auf die Grundsteinlegung zur

ersten Oswaldikirche durch Rudolf von Habsburg im Jahr 1279 verweist;

3) Die Heiligen Michael und Florian, darunter Anna und Joachim; 4) Herz

Jesu und Herz Mariae; 5) Christus als Guter Hirte und als Sämann.

Rechter Seitenaltar: Auf der Mensa, die ähnlich wie jene des etwa

zeitgleichen neugotischen Hochaltares gestaltet ist (auf den

Originalplänen des Friedrich von Schmidt sind auch die gesamten

Seitenaltaraufbauten entsprechend ausgeführt), steht eine

bemerkenswerte Statue der Loretomadonna — in Anlehnung an „Maria

Loreto‘“, die schwarze Madonna der Loretokapelle bei Ancona. Diese

reich verzierte Holzplastik der gekrönten Muttergottes mit dem

Jesuskind schuf der Eisenerzer Künstler JOHANN TENDLER im Jahr 1839.

Loretomadonna von Johann Tendler, 1839

Nördliche Seitenkapelle mit Taufbecken

Unter dem neugotischen Farbglasfenster mit einer Darstellung von

Christi Himmelfahrt steht die in einem Holzschrank verwahrte Krippe.

Die von JOHANN TENDLER um 1830 geschnitzten Figuren wurden ursprünglich

in verschiedenen Szenen aufgestellt (Skizze im Krippenmuseum), 1972

wurden sie von Egon Machaczek in den Kasten eingebaut, der zur Advents-

und Weihnachtszeit geöffnet ist.

Die Kreuzwegbilder (um 1840) stammen von Johann Tendler.

Farbglasfenster im Kirchenschiff an der Südwand

1) Die vierzehn Nothelfer (1903),

2) Eine Szene aus dem Leben des Kirchenpatrones, des hl. Oswald, die

auf seine Mildtätigkeit anspielt: Bei einem Gastmahl erfährt er, dass

Arme draußen um Gaben bitten, woraufer ihnen nicht nur die Speisen

bringt, sondern auch das silberne Tafelgeschirr an sie verteilt. Der

Bischof segnet daraufhin die schenkende Hand des Königs und sagt:

„Diese Hand soll nie verwesen“.

3) Eine weitere Szene zeigt das Begräbnis des hl. Oswald, wobei der

nach seiner Tötung abgetrennte und erst später aufgefundene Kopf nun

vereint mit dem übrigen Körper bestattet wird.

In den Baldachinnischen der Wandvorlagen stehen zehn neugotische

Statuen der Apostel. Sie wurden um 1900 vom Grazer Bildhauer PETER

NEUBÖCK geschaffen. Die beiden „fehlenden“ Apostel Johannes und

Matthäus, die zugleich Evangelisten sind, finden sich als Statuen am

Hochaltar. Die zwölf Apostel bilden als Zeugen der Auferstehung und

Verkünder des Evangeliums das Fundamentder Kirche; sie tragen gleichsam

die Kirche, in die jeder Getaufte als „lebendiger Stein“ eingefügt wird.

Im Südosten der Wehranlage überragt dieser dreigeschossige Bau die hohe

Ringmauer. Der schlanke, turmartige Bau beherbergt den Karner, die

Johanneskapelle und zuoberst den Mannschaftsraum. Der Baukörper war von

Anfang an als Teil der Wehranlage gedacht. Das zeigen v.a. die

Schlüsselscharten im Mauerwerk der Johanneskapelle. Die über dem Karner

errichtete Kapelle hat schon 1498 bestanden und wurde 1593 in die

heutige Form umgebaut.

In den Zeiten der Religionswirren des 16. Jhdt wurde das Gotteshaus als

bürgerliches Zeughaus verwendet, ehe die Kapelle und der jetzt

bestehende Altar wieder eingeweiht wurden. Im 20. Jhdt verkam die

Kapelle erneut zu einer Art Rumpelkammer. 2007 wurde die

Johanneskapelle restauriert und ihrer ursprünglichen Bestimmung

zurückgegeben. Dabei wurde die verborgene Akustik dieses Kirchenraumes

wiederentdeckt und dient von nun an dem Lobe Gottes!

Geht man nördlich um die Kirche und den Chor herum, erblickt man in der

Südostecke der Befestigungsmauer die Baugruppe der spätgotischen

Johanneskapelle mit dem Karner. Der schon 1448 anlässlich einer

Stiftung erwähnte Karner birgt die Gebeine, die nach Auflassung des

einst um die Kirche angelegten Friedhofs ausgegraben wurden sowie

Gebeine von im Ersten Weltkrieg hier gefallenen Soldaten.

TIEF OBEN - Zum Schutze der Bevölkerung

Es ist das Gelände, welches das Erscheinungsbild der Kirchenburg mit

dem dreiecksförmigen Grundriss der Ringmauer vorgegeben hat. Bereits

1436 wird eine Friedhofsmauer um die Pfarrkirche erwähnt. 1482 wird auf

Anordnung Kaiser Friedrich III die Anlage befestigt und die einstige

Friedhofsmauer abschnittsweise zu einer Ringmauer ausgebaut. Diese

erste Ringmauer mit Zinnenkranz lässt sich besonders gut im Bereich des

Osttores erkennen. Der nordwestliche Teil der Ringmauer mit dem Inneren

Burgtor ist gemeinsam mit dem Langhaus der Kirche bis 1503 entstanden.

Das letzte Teilstück der Ringmauer zwischen Reckturm und Langhaus wurde

vor 1510 fertiggestellt.

Auf Grund der drohenden Türkengefahr wurde die Wehranlage bis 1534

immer weiter verstärkt und vorgelagertem Graben ausgebaut. Das Nordtor

erweiterte man 1532-34 mit einem Zangentor, flankiert von zwei

mächtigen Halbrundtürmen. Die Wehranlage wurde mit hölzernen

Wehrgängen, Pechnasen und Schießscharten versehen. Im Osten wurde ein

Brunnen gegraben, um die Bevölkerung im Belagerungsfalle mit Wasser

versorgen zu können. Ein Aborterker im Nordteil der Ringmauer diente

der Notdurft der Bevölkerung. Über Jahrhunderte hielt die Wehrmauer den

äußeren Einflüssen stand. 1967 jedoch stürzte die südliche Wehrmauer

auf einer Länge von 35 Metern ein. Drei Jahre später konnte der

Wiederaufbau bereits abgeschlossen werden.

Die über dem Karner um 1498 errichtete Johanneskapelle wurde 1593

umgebaut und erhielt damals ihre heutige Form eines Wehrkirchleins. Der

zweijochige Raum mit 5/8-Schluss besitzt ein Netzgewölbe und wurde

2007/2008 renoviert und mit Figuren der barocken Kicheneinrichtung

ausgestattet.

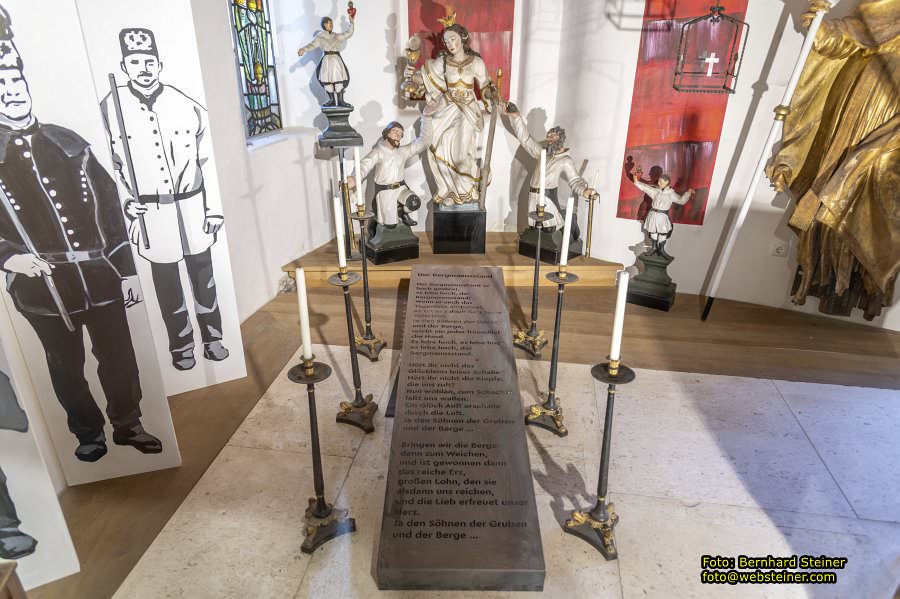

SCHAUDEPOT IM MESNERTURM

Mit dem Schaudepot im alten Mesnerturm wollen wir barocke Figuren und

andere Objekte aus der Oswaldikirche, die im Zuge der Regotisierung um

1900 ausrangiert wurden, aus der Vergessenheit holen und neu ins

Blickfeld rücken.

Unter dem Titel: VOM LEBEN ZWISCHEN HIMMEL UND BERG wird das Leben und

der Glaube der Innerberger Bergleute in einem Hör- Schau-Spiel auf neue

Art und Weise dargestellt.

BERG - Im unteren Stock wird - eingebettet in die Geschichte des

Erzberges - über Leben, Arbeit und Tradition der Bergleute erzählt.

HIMMEL - Im oberen Stockwerk betreten wir mit Engeln, Heiligenfiguren

und anderen Objekten die himmlische Sphäre und möchten somit einen

tieferen Einblick in die Glaubenswelt der alten Eisenerzer/Innerberger

ermöglichen.

MESNERTURM

Der Mesnerturm, der Teil des sogenannten Vorwerkes ist, wurde 1530 im

Zuge der letzten Erweiterung und Verstärkung der Kirchenburg dazugebaut

und diente zuerst als Wehrturm. Erst nach der Bannung der Türkengefahr

in der Barockzeit wurde der ursprünglich offene Turm in einen Wohnturm

umgebaut.

Bis in die 1950er Jahre war er die Wohnung der jeweiligen Mesnerfamilie

von St. Oswald. Während sich die Küche und das Esszimmer im unteren

Stockwerk befanden, wurden die oberen zwei Stockwerke als Schlaf- und

Aufenthaltsräume genutzt. Die ebenerdigen Gewölberäume dienten als

Erdkeller und Lebensmittellager; die Waschküche und das Holzlager

befanden sich im Nebengebäude im gegenüberliegenden Rundturm.

seither Tagebau mit modernster Abbau- und Aufbereitungstechnik

1986 Einstellung des Grubenbetriebes

1945 Stilllegung der letzten Hochöfen

1873 Eröffnung der Kronprinz-Rudolf-Bahnstrecke Hieflau - Eisenerz

19. Jhdt Industrialisierung - Beginn des Tagebaues

1720 Einführung des Sprengens mit Schwarzpulver

1581 Erbauung des Schichtturmes

1292 Innerberg (Eisenerz) erhält das Marktrecht

1150 Bau der ersten Stucköfen (Radwerke) an den Flussläufen

712 "Erfindung" des Steirischen Erzberges

seit 2004 Revitalisierung der Kirchenburg

1912 Abschlussider Regatisierung der Oswaldikirche

18. Jhdt Barockisierung der Oswaldikirche

1599 Gegenreformation unter Bischof Martin Brenner

um 1540 Die Eisenerzer Bevölkerung ist größtenteils protestantisch

1530-32 Die Kirchenburg erhält ihre heutige Forר

1512 Einweihung der spätgotischen Kirche

1269 Baubeginn der romanischen Oswaldikirche

1218 Eisenerz fällt der neugegründeten Diözese Seckau zu

Die Kirchburg St. Oswald ist eine der größten erhaltenen

Wehrkirchenanlagen Österreichs. An der Stelle eines romanischen

Oswaldi-Kirchleins gen. 1190 wurde von 1470 bis 1512 der spätgotische

Neubau errichtet. Ab dem Jahr 1482 ließ Kaiser Friedrich III. aufgrund

der ständig steigenden Türkengefahr die niedrigen Friedhofsmauern der

Kirche zu einer wehrhaften Kirchenbefestigung dausbauen. Von 1530 bis

1532 wurde die Anlage verstärkt, das Westtor der Kirche zugemauert und

das „Vorwerk“ errichtet. Nach der Befreiung Wiens im Jahr 1683 wurde

der Dreigeschoßige Wehrturm des Vorwerkes in einen Wohnturm als

Unterkunft für die Mesnerfamilie umgebaut. Das Obergeschoss dient heute

als Begegnungsort; in den beiden unteren Geschoßen befindet sich seit

2020 das frei begehbare Schaudepot.

Am Weg zum Erzberg kommt man am Trofengbach Grberei Salzer Museum

vorbei. Gerberei-Museum strahlt in großen Lettern auf der

Hausfassade und steht für den Inhalt des Gebäudes. Besucher erfahren

alles über den Produktionsprozess und die Wichtigkeit von Leder für die

Berg- und Hüttenleute. Das Handwerk der Gerber hat in Eisenerz eine

lange Tradition. Die Aufschrift „Anno 900 Ledererhaus“ gibt einen

Hinweis auf die Entstehungszeit, die mit 1548 urkundlich gesichert ist.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: