web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Post- und Telegraphenmuseum Eisenerz

Österreichisches Spezialmuseum in Eisenerz, September 2024

Realitätsnah und interaktiv kann man hier Postgeschichte erleben. Zahlreiche geschichtlich wertvolle Originalexponate, wie historische Postfahrzeuge, ein originales k. k. Postamt, Schreib- und Kanzleiutensilien, Briefkästen aus aller Welt und vieles mehr, versetzen die Besucher:innen in vergangene Zeiten. Im Fernmeldebereich ist die Zeitspanne vom Morseapparat bis zur Mobilfunktechnik ausgestellt.

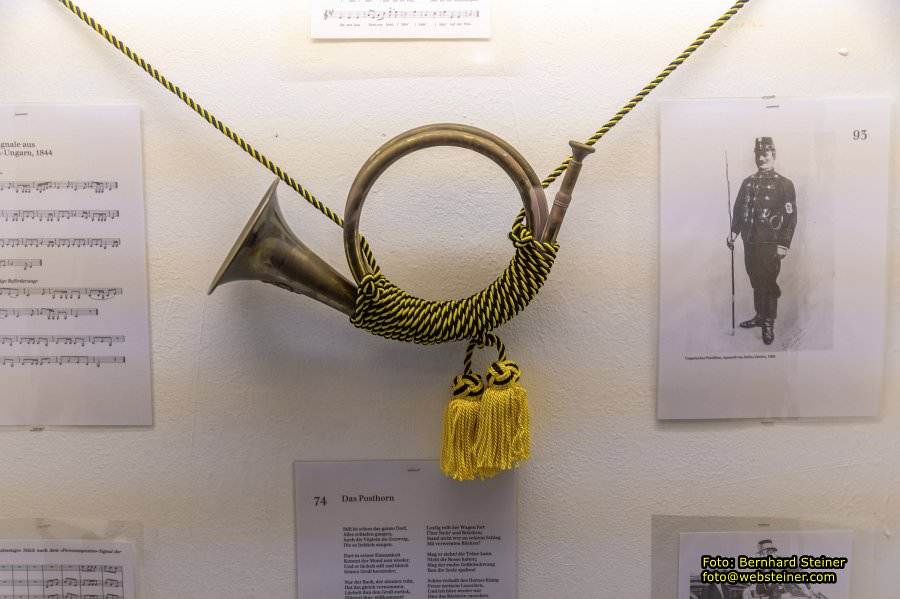

Das Posthorn

Still ist schon das ganze Dorf, Alles schlafen gangen, Auch die Vöglein im Gezweig, Die so lieblich sangen.

Dort in seiner Einsamkeit Kommt der Mond nun wieder, Und er lächelt still und bleich Seinen Gruß hernieder;

Nur der Bach, der nimmer ruht, Hat ihn gleich vernommen, Lächelt ihm den Gruß zurück, Flüstert ihm: willkommen!

Mich auch findest du noch wach, Lieber Mond, wie diesen, Denn auf immer hat die Ruh' Mich auch fortgewiesen.

Mich umschlingt kein holder Traum Mit den Zauberfäden, Hab mit meinem Schmerze noch Manches Wort zu reden. -

Ferne, leise hör ich dort Eines Posthorns Klänge, Plötzlich wird mir um das Herz Nun noch eins so enge.

Töne, Wandermelodei, Durch die öden Straßen, Wie so leicht einander doch Menschen sich verlassen!

Lustig rollt der Wagen fort Über Stein' und Brücken; Stand nicht wer an seinem Schlag Mit verweinten Blicken?

Mag er stehn! die Träne kann Nicht die Rosse halten; Mag der rauhe Geißelschwung Ihm die Seele spalten!

Schon verhallt des Hornes Klang Ferne meinem Lauschen, Und ich höre wieder nur Hier das Bächlein rauschen.

Ich gedenke bang und schwer Aller meiner Lieben, die in ferner Heimat mir Sind zurückgeblieben;

Diese schöne Sommernacht Muß vorübergehen, Und mein Leben ohne sie Einsamkeit verwehen.

Mahnend ruft die Mitternacht Mir herab vom Turme. Ferne! denket mein! die Zeit Eilt dahin im Sturme!

Unsre Gräber, denket mein! sind schon ungeduldig! - Daß wir nicht beisammen sind, Bin ich selber schuldig.

Kammerhof Historischer Überblick

Zeitweilig auch märkisches Haus genannt

Erbaut vor 1498

Besitzer vor 1498: Radmeisterfamilie Harlanger

1498: Hans Haug kaiserlicher Mautner und Forstmeister in Innerberg

1524: wegen Amtskassen Außenständen auf kaiserlichen Befehl konfisziert

1528: Erzherzog Ferdinand, Sitz des Kammergrafenamtes Verwaltung des Eisenwesens in der ganzen Monarchie.

1786: Innerberger Hauptgewerkschaft

1879: von Kaiser Franz Joseph gekauft, zu Jagdschloß umgestaltet

1916: Herzog Max von Hohenberg, Fürstin Sophie von Hohenberg und Fürst

Ernst von Hohenberg, erhalten Kammerhof und Liegenschaften in Eisenerz

und Radmer von Kaiser Karl

1938-1945: durch „Deutsche Reichsforste" enteignet

1951: Rückgabe an Herzog Max und Fürst Ernst von Hohenberg durch die engl. Militärverwaltung, bzw. Republik Österreich

1971- bis dato: Gutsverwaltung und Eigentümer Fürst Albrecht von Hohenberg und Fürstin Leontine von Hohenberg

Post- und Telegraphenamt Eisenerz Geschichte

Ein Kommissionsgutachten gab die Veranlaßung, daß Kaiserin Maria

Theresia, mit Entschließung vom 5. März 1751, zur Beförderung der

Korrespondenz und des Comercii verordnete, daß von Grätz(Graz) bis

Lintz (Linz) ein ordentlicher Postkurs durch das Eisenärzt angelegt

werden soll, mit 6 neuen Stationen: Vordernberg, Eisenärzt, Reifling,

Altenmarkt, Kasten und Lostein in Steiermark. Mit dieser neuen Ordinari

sollte den 1. Mai 1751 der Anfang gemacht werden. Somit besteht in

Eisenerz seit 1. Mai 1751 schon über 200 Jahre ein Postamt.

Das Postamt Eisenerz hatte anfänglich nur mit Brief- und Fahrpostdienst

Befassung. Doch die fortschreitende Entwicklung der Montanindustrie in

Eisenerz, die auch an den Postdienst größere Anforderungen stellte,

bewirkte, daß beim Postamte Eisenerz schon im Jahre 1869 der

Telegraphendienst, im Jahre 1883 der Fernsprechbetrieb und der

Postsparkassen-Sammeldienst und Scheckverkehr eingerichtet wurde.

Das Postamt Eisenerz befand sich zuletzt im Hause Freiheitsplatz 5,

dessen Eigentümerin die Alpine war. Die Räumlichkeiten entsprachen

nicht mehr den heutigen Anforderungen und man sah sich daher gezwungen,

neue Räumlichkeiten in Eisenerz ausfindig zu machen. Bereits im Jahre

1968 wurden Verhandlungen mit der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft

(Alpine Montan) WAM, zwecks Unterbringung eines neuen Postamtes in

einen Neubau in der Hieflauerstraße 19-21 aufgenommen. Am 15. September

1972 war es dann mit der Verlegung soweit und das Postamt wurde

eröffnet.

Tauchen Sie in die Geschichte der Post ein und erleben Sie eine

Zeitreise in die Ära vor Telefon, Handy und Internet! Das

Österreichische Post- und Telegraphenmuseum bietet Ihnen einen

spannenden, liebevoll gestalteten und umfangreichen Einblick in das

Post- und Telegraphenwesen von der Kaiserzeit bis heute. Entdecken Sie

geschichtlich und kulturell wertvolle Exponate,wie z.B. die

fahrtaugliche und begehbare Postkutsche, ein originales k. k. Postamt

aus der Zeit um 1900, posthistorische Unterlagen, Schreib- und

Kanzleiutensilien oder technische Apparaturen. Ergänzt wird die

Sammlung durch Briefkästen aus aller Welt und themenspezifische,

philatelistische Materialien, die Ihnen einen Eindruck von der Post

rund um den Globus geben.

Mitten in Eisenerz, der Bergstadt in der geschichtsträchtigen Region

der Steiermark, erwartet Sie das Österreichische Post- und

Telegraphenmuseum. Es wurde im August 2012 in Zusammenarbeit mit der

Österreichischen Post AG gegründet und erfreut heute nicht nur

Briefmarkensammler*innen und Freund*innen der Post, sondern auch

Kultur- und Geschichtsinteressierte.

Das Österreichische Post- und Telegraphenmuseum ist in den historischen

Räumlichkeiten des Kammerhofes untergebracht. Als ehemaliges

Jagdschloss des Kaisers Franz Joseph I. konnte es schon im 19.

Jahrhundert seine Gäste begeistern und lädt heute zu einer Reise in

vergangene Zeiten und zu lebendigen Erinnerungen ein.

Postwagen gebaut 1893

Die Gemeinden Hofkirchen und Taufkirchen leisteten sich gemeinsam

diesen Zweispänner mit Ladefläche, mit dem täglich morgens und abends

Post- sendungen von der Bahn abgeholt und ausgeliefert wurden.

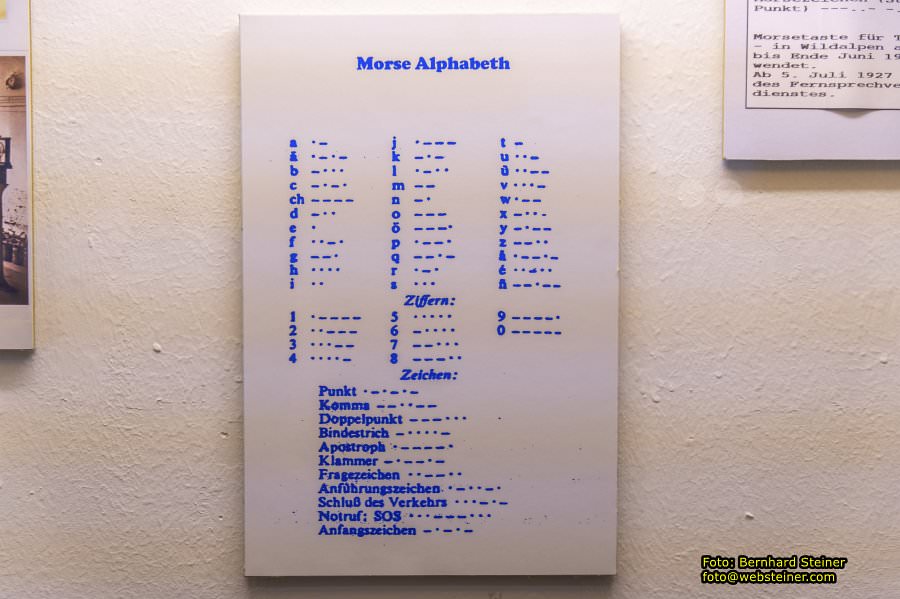

Morse-Apparat

Morse Alphabet

Gründerzeit-Schreibtischgarnitur um 1880.

Plastischer Messingguss, durchbrochen gearbeitet u. ornamental geziert,

figurale Bekrönung "Amor mit Pfeil und Bogen". Aus dem k.k. Adelbesitz.

Schreibgarnituren aus der Biedermeier Zeit des (1845 - 1848) (als das Löschblatt noch nicht erfunden war)

Keramik-Schreibtischgarnitur um 1900, glasiert, farbig bemalter, reliefierter Dekor, mit Streusand- und Tintenbehälter

Postmotorrad Puch SG 125

Postfahrrad aus Hieflau / Stmk.

Puch-Lastenroller Typ Laro 125, Baujahr 1956

k.k. Landbriefträger, 1904

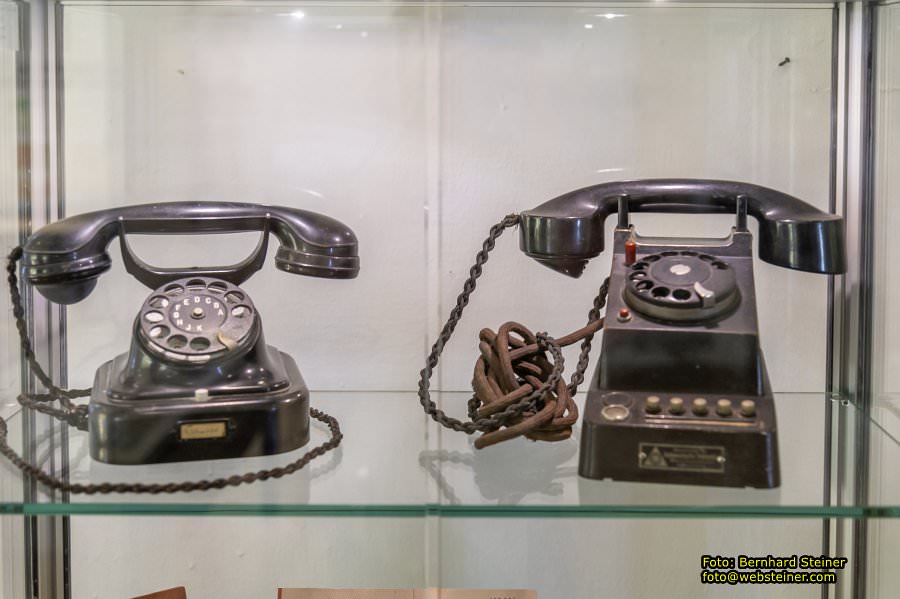

(v.l.n.r.) Fernsprechapparat OB Wandapparat mit Schreibpult

PRIVAT-POSTKÄSTEN UM 1890.

Fernsprechapparat OB Wandapparat, OB (Ortsbatterie) Batterie befindet sich im unteren Kästchen

Drucktypograph AEG Mignon No. 4, 1903

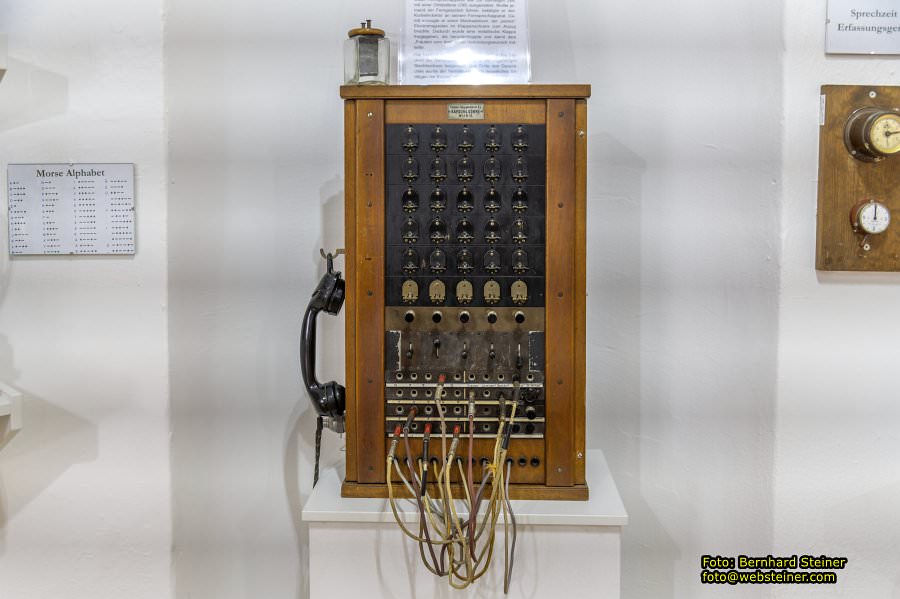

OB Vermittlungsschrank Orts- und Fernumschalter

Bis zur vollständigen Automatisierung des Fernsprechnetzes wurden

Klappenschränke dazu benutzt, die Sprechverbindung zwischen zwei

Fernsprechteilnehmern herzustellen. Dazu waren jeder Sprechstelle eine

Klinke und ein Elektromagnet mit einem einfachen Klappenmechanismus

zugeordnet.

Jeder Fernsprechapparat war zur damaligen Zeit mit einer Ortsbatterie

(OB) ausgestattet. Wollte jemand ein Ferngespräch führen, betätigte er

den Kurbelinduktor an seinem Fernsprechapparat. Damit erzeugte er einen

Wechselstrom, der „seinen" Elektromagneten im Klappenschrank zum Anzug

brachte. Dadurch wurde eine metallische Klappe freigegeben, die

herunterklappte und damit dem „Fräulein vom Amt" einen

Verbindungswunsch mitteilte. Die Verbindung wurde durch entsprechendes

Stecken der Verbindungsschnüre in die zugehörigen Steckbuchsen

hergestellt. Das Ende des Gespräches wurde der Vermittlung durch

neuerliches Betätigen der Kurbel bekanntgegeben.

Typendrucktelegraph (Hughes Schreiber)

Im Jahre 1855 wurde der Typendrucktelegraph der Öffentlichkeit

vorgestellt. Die Entwicklung des britisch amerikanischen Konstrukteurs

und Erfinders David Edward Hughes (1831-1900) sollte die Telegraphie

nochmal ein ganzes Stück weiterbringen.

Im Vergleich zum Morsetelegraphen setzte der Hughes Telegraph nicht nur

direkt lesbare Schrift um, er telegraphierte auch mit einer

vergleichsweise höheren Geschwindigkeit von durchschnittlich 1200

Wörtern in der Stunde. Die Telegraphistinnen es waren hauptsächlich

Frauen, die in den Ämtern arbeiteten - bedienten dabei eine Klaviatur,

deren Tasten mit je einem Buchstaben belegt war. Bei Texteingabe und

-empfang mussten sie die aus Pendel und Fliehkraftbremse bestehende

Reguliereinrichtung so lange betätigen, bis Sende- und Empfangsapparate

synchron waren. Am Empfangsgerät wurden die Stromstöße in gedruckte

Schrift umgesetzt, sodass die Kenntnis des Morse-Alphabets nicht mehr

notwendig war. Hughes -Telegraphen wurden so bis ins 20. Jahrhundert

hinein weltweit zur Nachrichtenübertragung genutzt.

Fernsprechapparat OB 05

OB (Ortsbatterie) Batterie befindet sich beim Teilnehmerapparat

Die Gummiplatte wird in eine Vulkanisierpresse

gelegt. In dieser befindet sich die entsprechende Druckform. Durch

Erhitzen wird der Gummi nun von einem plastischen in einen elastischen

Zustand überführt. In den elastischen Gummi formt die Druckform der

Presse nun durch Hydraulikdruck das Druckbild und lässt es abkühlen.

Schließlich nimmt man den ausgehärteten Gummi von der Druckform und

schneidet diesen zu. Heute nutzen Stempelhersteller bei der

Vulkanisation eine Mater und eine von der Industrie vorgefertigte

Gummiplatte. Die Vulkanisierpresse erzeugt bei der Herstellung das

Druckbild einer Mater.

SIEGEL - (von Sigillum, lat. Bildchen, abge- leitet), anfänglich zum

Verschließen einzelner, auch gefaltener Bogen oder Umschläge genützt.

Pakete, Säcke, Leinwandverpackungen etc. waren mittels Schnur- oder

Drahtversiegelung zu sichern. Häufige Formen waren Wachs-, Blei-,

Metall- und sogar Goldsiegel.

WACHSSIEGEL - (älteste Form). Die herrschenden Fürsten und Regierenden

siegelten ihre Briefschaften mit rotem Wachs. Schwarzes Wachs war dem

Trauerbrief vorbehalten. Binfache Bürger vorausgesetzt des Schreibens

kundig benützten ebenfalls einfaches Natur- oder auch eingefärbtes

Wachs.

SIEGELLACK - (auch spanisches Wachs genannt) kam Mitte des 16. Jhdt.

aus China nach Europa. In zahlreichen Farben hergestellt (vergl.

Wachssiegel).

WEIZENSIEGEL - (gebackene, mitunter gefärbte Weizenbreischeiben von ein

bis mehrere Zentimeter Durchmesser, dienten angefeuchtet als

Verschluß). Zusätzlich mit einem Prägewerkzeug individueller Gestaltung

(als Sicherheitsmerkmal) gekennzeichnet. Man könnte dies als Vorläufer

der Gummierung bezeichnen.

PETSCHAFTEN (Typare, Petschiere) unterschiedliche Formen der Handgriffe

und Siegelplatten. Ausführungen entsprechend dem Ansehen und der

finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Briefeschreibers.

SIEGELRINGE - eine "handliche", zierliche Variante der oft volumenösen Petschaften.

* * *

Siegellack besteht aus Kolophonium + Farbstoffe + Schellack

Hunde-Schreckschuß-Pistole

verwendet vor 1950 von Postzustellern zur Abschreckung von Haushunden im ländl. Bereich.

Schreibmaschine Adler No. 7, 1901

Postkasten aus Gibraltar

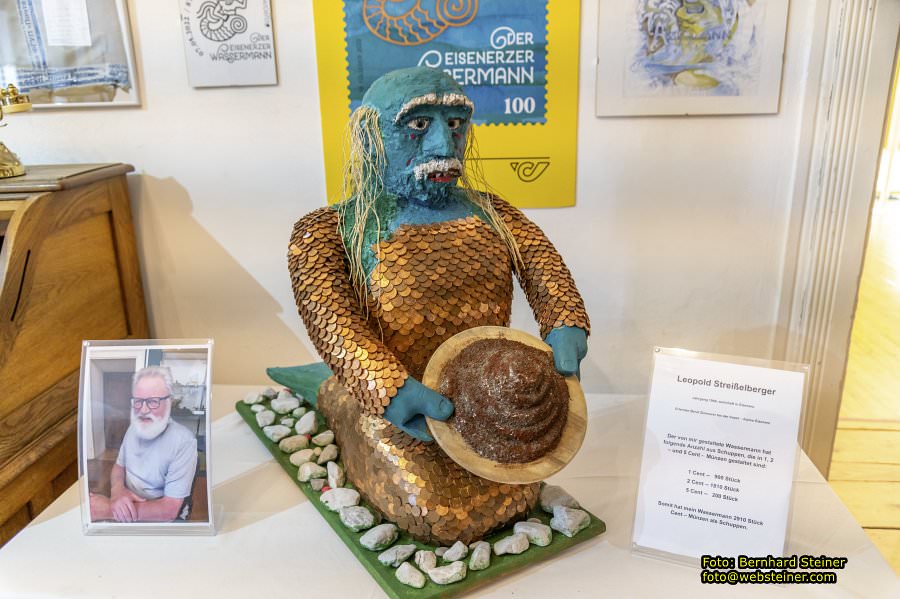

Leopold Streißelberger, Jahrgang 1949, wohnhaft in Eisenerz.

Erlernter Beruf Zimmerer bei der Voest - Alpine Eisenerz

Der von mir gestaltete Wassermann hat folgende Anzahl aus Schuppen, die in 1, 2 und 5 Cent-Münzen gestaltet sind:

1 Cent -- 900 Stück

2 Cent -- 1810 Stück

5 Cent -- 200 Stück

Somit hat mein Wassermann 2910 Stück Cent-Münzen als Schuppen.

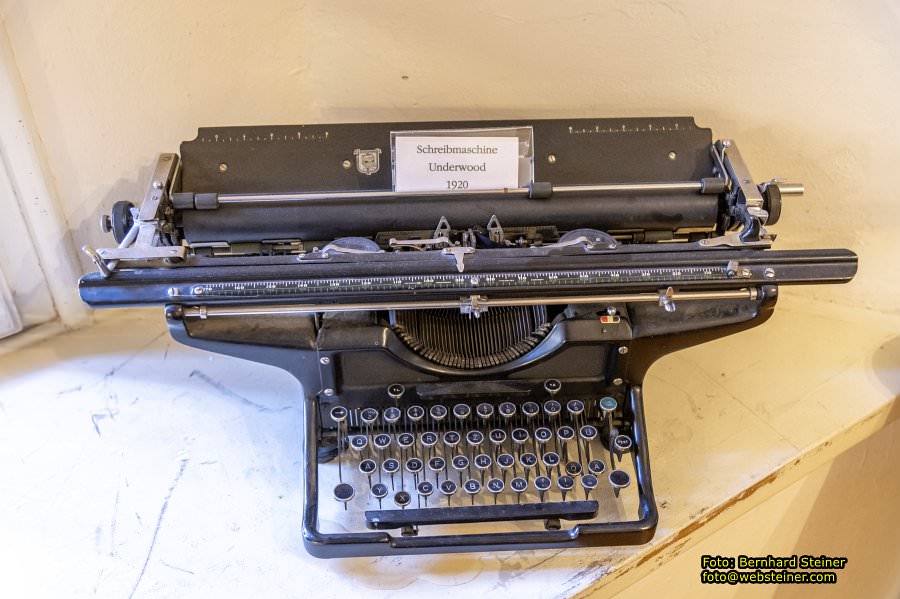

Schreibmaschine Underwood, 1920

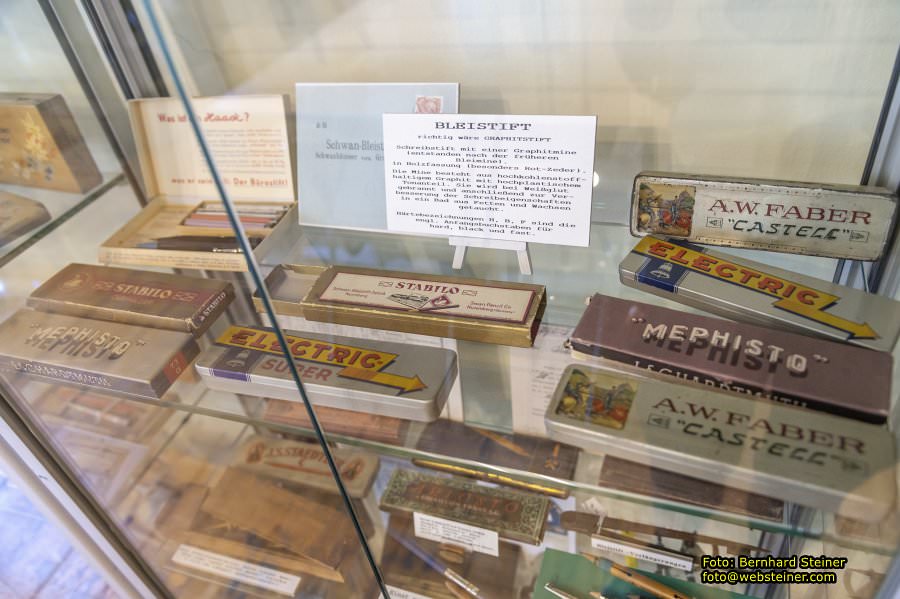

BLEISTIFT, richtig wäre GRAPHITSTIFT

Schreibstift mit einer Graphitmine (entstanden nach der früheren Bleimine).

in Holzfassung (besonders Rot-Zeder).

Die Mine besteht aus hochkohlenstoffhaltigem Graphit mit

hochplastischem Tonanteil. Sie wird bei Weißglut gebrannt und

anschließend zur Verbesserung der Schreibeigenschaften in ein Bad aus

Fetten und Wachsen getaucht. Härtebezeichnungen H, B, F sind die engl.

Anfangsbuchstaben für hard, black und fast.

Die Entdeckung des Erzberges

Folgt man dem Lauf des Erzbaches talab, gelangt man dort, wo der

Abfluss des Leopoldsteiner Sees herabrauscht, zu einer grottenartigen

Vertiefung im Felsen. Ein unheimlicher, tiefer, dunkler Wasserspiegel

blinkt aus der Grotte. Hier soll es gewesen sein, wo vor vielen tausend

Jahren manchmal eine seltsame Gestalt aus dem schwarzen Höhlenwasser

auftauchte und sich an der Sonne wärmte. Das seltsame Wesen hatte einen

schuppigen Fischleib und die Bergbewohner hielten es für einen

Wassermann. Obwohl sie Angst vor ihm hatten, beschlossen sie, ihn zu

fangen. Sie fürchteten aber, der schlüpfrige Leib des Geschöpfes würde

ihren Händen entgleiten.

So beschmierten sie einen alten Mantel mit Pech und warfen ihn über das

Männchen als es einmal am Rand der Grotte schlief. Sodann setzten sie

sich rund um den gefangenen Wassermann hin, packten Brot und Speck aus

und begannen ihn zu füttern. Der Wassermann spuckte alles aus, was sie

ihm zu essen gaben und da wurden die Männer ärgerlich. Sie befestigten

eine Hundeleine an seinen Fesseln und machten sich mit ihm auf den

Heimweg. Der Wassermann quakte laut, aber das half ihm nichts.

Als die Männer mit dem Wassermann zu einer Stelle kamen, von der aus

man den Erzberg sieht, wollte er nicht mehr weiter, keinen Schritt. Er

sträubte sich, geriet in hellen Zorn und verlegte sich, als alles

nichts nützte, aufs Bitten und Betteln. Schließlich bot er den Männern

einen hohen Lohn für seine Freilassung an. „Lass hören, was du uns

bieten kannst", antworteten sie. Der Kleine erwiderte: „Wählt selbst

aus, was ihr wollt. Ich kann euch Gold für ein Jahr geben, Silber für

zehn Jahre oder Eisen für immer." Ohne lange zu zögern, riefen die

Männer: „Gib uns Eisen für immer!" „Ihr habt gut gewählt", antwortete

der Wassermann. „Seht, dort steht der Berg, der euch Eisenmetall in

alle Ewigkeit spenden wird. Verwendet es gut zu eurem und eurer

Nachkommen Glück und Segen!" Bei diesen Worten wies er auf den massigen

Erzberg in der Ferne.

Die Männer aber gaben dem Wassermann nicht sofort die Freiheit; sie

wollten zuerst die Ergiebigkeit des Berges erproben. Ein halbes Jahr

bauten sie den Berg ab, an dessen Hänge das rötliche Eisenerz offen

zutage lag. Und wirklich, nach dieser Zeit hatten sie so viel

reichhaltiges Erz gewonnen, so dass sie sicher wussten, der Wasser-

mann hatte die Wahrheit gesprochen. Jetzt brachten sie ihn zu seinem

Wasserloch zurück. Sofort tauchte er in das dunkle Wasser der Höhle

unter. In diesem Augenblick bebten die Felsen und das schwarze Wasser

färbte sich blutrot. Die erschrockenen Leute glaubten eine spöttische

Stimme zu hören: „Um das Beste habt ihr zu fragen vergessen: Um den

Karfunkelstein und die Bedeutung des Kreuzes in der Nuss!" Und fort war

er.

Was seine Worte bedeuteten, konnte niemand sagen. Mancher hat

herumgerätselt und doch nicht die Bedeutung herausfinden können.

Bergleute glauben, der Karfunkelstein sei das beste und sicherste

Grubenlicht und das Kreuz in der Nuss müsse wohl mit der Verwendung des

Kompasses im Bergbau zusammenhängen. Der Wassermann zeigte sich von da

an nie wieder, weder in der Grotte, noch am Leopoldsteinersee. Der

Erzberg aber ist zum ewigen Segen für das ganze Land geworden.

(Sabine Hönegger nach Käthe Recheis: „Sagen aus Österreich", 1970)

* * *

Das ist die vollplastische szenische Darstellung der Sage des

Wassermanns. Diese Guckkastenidylle soll Ihre Fantasie in die

Vergangenheit reisen lassen! - Raudisgund Tobias

Die Sage vom Eisenerzer Wassermann

In Neustückl gewahrt man am Fuße einer schroffen Felswand ein in

Gestein eingebettetes Wasserbecken, dessen klare Fluten von einem aus

der Felsengrotte hervortretenden Bächlein gespeist werden.

Zu König Davids Zeiten, ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt,

bemerkten die Bewohner des lieblichen Tales täglich an dieser Stelle

einen Wassermann, der bei jeder Annäherung von Menschen murrend in die

Grotte verschwand. Die Leute beschlossen, ihn durch List zu fangen,

weil sie hofften, durch ihn zu großen Schätzen zu gelangen. Sie legten

an das Ufer innen mit Pech beschmierte Kleider, ferner Braten und Wein

und verbargen sich im Gebüsche. Der Wassermann näherte sich neugierig

den Gaben der Menschen, aß und trank und schlüpfte ahnungslos in die

Kleider. Er besah sich im Spiegel des Wassers und tanzte wie toll

herum. Der genossene Wein bewirkte, dass er ermattet hinsank und in

einen tiefen Schlaf verfiel.

Die Leute fielen über ihn her, fesselten ihn trotz heftiger Gegenwehr

und führten den Gefangenen talauswärts. Sie kamen zu der Stelle, wo man

den Erzberg zum erstenmal erblickt. Ein altes Wegkreuz kennzeichnet

heute diesen Platz. Hier wollte der Wassermann nimmer weiter und

versprach den Leuten große Schätze für seine Freilassung. Er sprach:

„Nun wählet schnell auf dieser Stell. Ein goldener Fuß bald schwinden

muss. Ein silbernes Herz, die Zeit verzehrts. Ein eiserner Hut hält

lang und gut. Erwägt es klug, dann habt genug!" Alle riefen: „Den

eisernen Hut wollen wir haben". Der Wassermann zeigte ihnen den Erzberg

und erhielt seine Freiheit zurück. Als er wieder in seinem gewohnten

Elemente war, rief er den Leuten höhnisch zu: „Wart ihr doch dumm, da

rund herum. Hätt euch gesagt, wenn ihr gefragt: Wie Gold man macht aus

Spreu und auch das Alte neu. Was dann bedeuten muss das Kreuz in jeder

Nuss - und der Karfunkelstein mit seinem feurigen Schein. Nun ists für

euch zu spät, niemand es mehr verrät!"

Hierauf verschwand er in den Fluten und ward nie mehr gesehen. Die

Leute aber fingen an, den Erzberg abzubauen und wurden reich und

glücklich.

(Johann Krainz vlg. Hans von der Sann: „Sagen aus Eisenerz und seinem

Gebiet" in „Mythen und Sagen aus dem steirischen Hochlande", 1880)

Die hier ausgestellten Briefkasten sind durchwegs Geschenke der

jeweiligen Postverwaltung bzw. Postmuseen, an das Post- u.

Telegraphenmuseum Eisenerz. Daher sind alle Ausstellungsstücke Eigentum

des Post- u. Telegraphenmuseums Eisenerz.

Cypern, Italien, Moldawien, Weißrussland, Türkei, Portugal, Finnland,

Mazedonien, Rumänien, Island, Österreich, Slowenien, Slowakei,

Griechenland, Spanien, Australien, Ungarn, Neuseeland, Russische

Föderation, Norwegen, Schweiz, Brasilien, Vereinigte Arabische Emirate,

Oman, Tunesien, Kroatien, Gibraltar, Deutschland, Frankreich,

Großbritannien

Postkästen aus Italien, Mazedonien, Irland (Laternenpfahl-Briefkasten)

Münzfernsprecher

Der erste „Telefonautomat" Österreichs wurde am 17. August 1903 im

Wiener Südbahnhof in Betrieb genommen. Es handelte sich um eine

„Telephonstation", welche nach Einwurf von 20 Heller zum Führen eines

aktiven Gespräches zur Verfügung stand. Ende 1907 standen in Österreich

44 öffentliche Münzfernsprecher im Einsatz: 42 in Wien und 2 in Tirol

in den Bahnhöfen Trient und Brixlegg. Zehn Jahre später waren in Wien

600 und in den Ländern 178 öffentliche Münzfernsprecher im Einsatz. Der

Münzfernsprecher entwickelte sich bis in die heutige Zeit zum

Multimediapoint.

Bedienungsanleitung

1.) Fernhörer abheben.

2.) Einschilling-Münzen einwerfen.

3.) Wählen, nach Melden des gewünschten Teilnehmers sofort

4.) Zahlknopf (rote Taste) drücken, sonst keine Sprechverständigung.

5.) Wenn erstes Gespräch nicht zustande kommt - bei „Besetzt",

„Nichtmelden" oder „Fehlverbindung" -, Fernhörer einhängen. Münzen

fallen in die „Rückgabe". Vorgang ab Punkt 1 kann wiederholt werden.

6.) Werden nach Beendigung des ersten Gesprächs weitere Gespräche

gewünscht, nur rote Taste drücken, wählen und sprechen. Nach Melden des

Teilnehmers ist rote Taste nicht zu drücken.

Achtung: Ist während des Gespräches keine Münze mehr sichtbar und

ertönt das Warnsignal im Hörer (Pfeifton), so müssen innerhalb von 10

Sekunden wieder Einschilling-Münzen eingeworfen werden, sonst wird die

Verbindung getrennt.

Erscheint eine eingeworfene Münze nicht im Sichtkanal, so ist die

schwarze Taste zu drücken bis die schadhafte Münze in die „Rückgabe"

fällt, und eine andere Münze zu verwenden.

Frankiermaschine Firma Francotyp (1920) und Schreibmaschine Firma Corona

Briefkasten Deutsche Reichspost

ÖSTERREICH WURDE AM 13.3.1938 AN DAS DEUTSCHE REICH ANGESCHLOSSEN.

ÜBERSTREICHUNG DER GELB LACKIERTEN BRIEFKÄSTEN MIT ROTER FARBE.

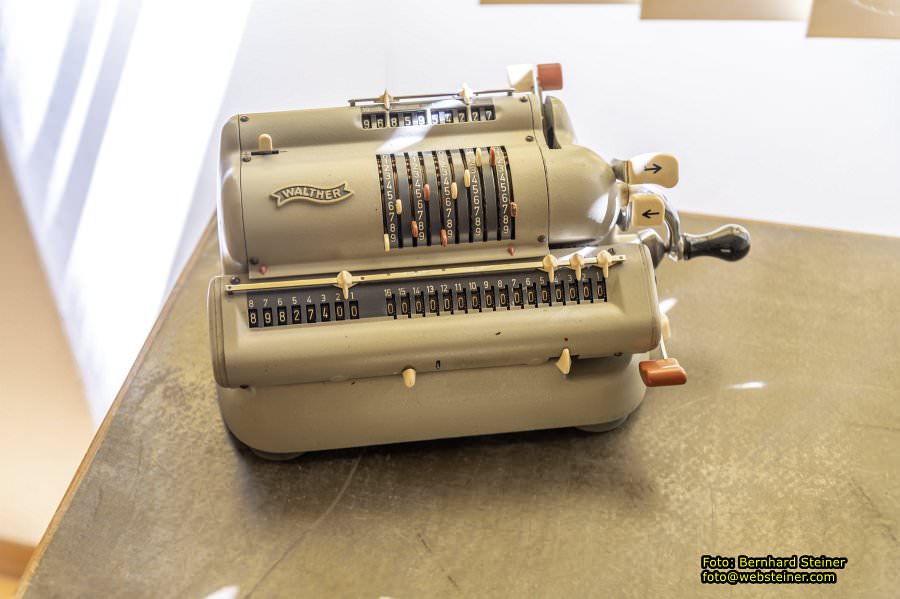

Rechenmaschinen Walter WSR 160, 1966

Original Öst. Alpenpost 1852

Postmusik Linz, Innsbruck, Salzburg, Wien

ÖSTERREICHISCHE POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG Rangabzeichen um 1955

BTX - Bildschirmtext

Das BTX wurde in Österreich von 1982 bis 2001 von der PTV angeboten. Es

war ein Information- und Kommunikationsdienst und damit ein Vorgänger

des heutigen Internets. Die Informationen wurden über Seiten *Nummer#

aufgerufen. Es konnte auch auf externe Rechner zugegriffen werden z. B.

Теlefonbuch, Banken (Telebanking).

Das MUPID (Mehrzweck Universell Programmierbarer Intelligenter Decoder)

wurde, als spezielles BTX Endgerät von der TU Graz, entwickelt. Im

Gegensatz zu anderen BTX Terminals konnte das MUPID als eigenständiger

Home Computer verwendet werden. Das MUPID war mit der BTX Zentralle,

über ein Moden mit 75 bit/s Upload und 1200 bit/s Download, verbunden.

OES (Österreichisches elektronisches System)

Das OES ist ein digitales, rechnergesteuertes, vollelektronisches Vermittlungssystem.

Es verwendet elektronische Bauelemente (Halbleiter, integrierte

Schaltungen, Mikroprozessoren) anstelle der früher in der

Telefonvermittlungstechnik üblichen elektromechanischen Relais,

Schalter und Wähler.

OES wurde in Österreich eingeführt, weil die Telekom Austria AG ihre

Einrichtungen an den internationalen technologischen Standard anpassen

musste.

Ab 1986 wurde die analogen Vermittlungsstellen kontinuierlich durch OES

Vermittlungsstellen ersetzt. 1999 konnte die Volldigitalisierung

abgeschlossen werden.

Ab Dezember 2009 begann die Umstellung des digitalen,

leitungsvermittelnden OES Netzes in ein neues Vermittlungssystem Next

Generation Network. NGN ist ein paketvermittelndes Netz unter Nutzung

des Internet Protokolls. Der nur die Sprachtelefonie betreffende Teil

des neuen Netzes wird als NGN-V bezeichnet. Das Kürzel V steht für

Voice over Internet Protocoll (VoIP). Der Systemtausch von OES auf

NGN-V wurde im März 2012 abgeschlossen.

OES Vermittlungsstellen gibt es in zwei Versionen:

◆ OES-D gefertigt von Kapsch AG und Schrack Elektronik AG (Austria Telecommunication GmbH).

◆ OES-E gefertigt von Alcatel Austria AG und Siemens AG Österreich.

Beide Versionen boten den gleichen Komfort und die gleichen

Leistungsmerkmale, so dass für Telefonteilnehmer kein Unterschied

bestand.

Die Vorteile der OES Technik:

• Vollelektronisches, digitales Koppelnetz

• Blockierungsfrei; weniger Besetztfälle

• Zuverlässig durch Doppelung der Einrichtungen (Redundanz)

• Zentrale und dezentrale Mikroprozessoren

• Schneller Verbindungsaufbau durch Mehrfrequenzwahl

• Verwendung hochintegrierter elektronischer Baugruppen und Software Steuerungen

• Geringer Platzbedarf (nur 20% gegenüber konventionellen Systemen)

• Rasche Montage und Inbetriebnahme

• Einfache Erweiterbarkeit und Anpassung an betriebliche Forderungen

• Modularer Hard- und Software Aufbau

• Zentraler Betrieb und Überwachung

• Wartungsfrei; weniger personalintensiv

• Rasches Reagieren auf Kundenwünsche

Hier sehen Sie die UVSt (Unselbständige Vermittlungsstelle) von Radmer.

Fernmeldewesen

In diesem Raum sehen Sie einen Querschnitt aus Vermittlungs- und

Übertragungseinrichtungen der neueren Fernmeldetechnik. Rechts vom

Eingang sehen Sie Exponate des analogen Selbstwählfernverkehrs mit

seinem Herzstück dem Registerverzoner und einer Übersichtskarte der

österreichischen Vermittlungsstellen. Das Kabelendgestell war der

Abschluss der symmetrischen Fernkabeln. In den Vitrinen sehen Sie

Mobiltelefone, Schnurlostelefone und Faxgeräte. An der hinteren Wand

ist ein Koaxsystem montiert. An der linken Wand sehen Sie eine digitale

Vermittlungsstelle (OES) und Komponenten vom ISDN. Im vorderen Bereich

sehen Sie Einrichtungen der digitalen Übertragungstechnik (PCM 30) und

der Lichtwellenleitertechnik.

Die Geschichte des Telefons

1861: Der deutsche Lehrer Philipp Reis führte seine Erfindung, das

gesprochene Wort mit Hilfe elektrischer Ströme in die Ferne zu

übertragen, in der Öffentlichkeit vor.

1876: Der Amerikaner Alexander Graham Bell entwickelte den ersten

Fernsprecher, der schon aus Spule, Dauermagnet und Membra- ne bestand.

Dies war die Grundlage zur Weiterentwicklung des heutigen Telefons.

1878: Dieses Jahr gilt als Geburtsjahr der Telefonie, da Thomas Edison

die Induktionsspule erfunden hat. Die erste Telefonzentrale wurde in

New Haven (USA) aufgebaut, die Fernsprechapparate der einzelnen

Teilnehmer wurden durch Leitungsdrähte mitei- nander verbunden. Später

folgten die Städte London und Paris.

1881: Wien und Berlin traten in den Kreis dieser Städte. Start der

Telefonie in Österreich war am 3 Juni. Der Wiener Privat -

Telegraphengesellschaft wurde die Konzession erteilt, ein

Fernsprechnetz in einem Radius von 15 km rund um den Stephans- dom zu

errichten.

1882: Am 1. August diesen Jahres wurde der Telefonverkehr auch in Graz

eröffnet, dadurch war diese Stadt die zweite des Kaiserrei- ches, die

vom Nachrichtenmedium Telefon erobert wurde. Andere wichtige Städte wie

Prag, Triest, Lemberg und Pilsen folgten unmittelbar.

1887: Ab diesem Jahr lag die Verantwortung der Telefonie in Österreich

bei der K. u. K. Post- und Telegraphenverwaltung. Der Staat kaufte die

Konzessionen der privaten Telefonnetze auf und begann den Weiterausbau

des Fernsprechnetzes in Österreich,

1899: Da der handvermittelte Telefonverkehr durch das Fräulein vom Amt

wegen der rasch zunehmenden Anzahl an Sprechstellen sich als

umständlich erwies, wurde auf den, vom Amerikaner Strowger erfundenen,

elektromechanischen Wähler mit Nummern- scheibe zurückgegriffen. So

wurde der erste automatische Telefonverkehr in Wien installiert und

ständig verbessert.

1910: Wurde in Graz Europas größtes automatisches Amt mit 2000 Einzel- und 1200 Gesellschaftsanschlüssen eröffnet.

1930: Das Amt in Graz wurde durch den technischen Fortschritt zu klein

(zu wenig Kapazität) und gegen ein Zehntausenderamt (=10 000

Anschlüsse) ausgetauscht.

1933: durch den 1. Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise gab es

massive Rückschläge in der Entwicklung der Telefonie. Das Telefon wurde

zum Luxusgut, welches sich nur noch wenige Bürger leisten konnten. Wer

telefonieren wollte ging, zum Münzfernspre- cher. Die Post- und

Telegraphenverwaltung (PTV) reagierte mit Preisnachlässen, dadurch

entstanden wieder 11.000 neue An- schlüsse in Österreich.

1937: Es gab schon ca. 286.000 Telefonanschlüsse in Österreich. Durch

den Anschluss von Österreich an Deutschland wurde die Ei-

genständigkeit der PTV beendet und alle Femmeide - Angelegenheiten

wurden von Berlin aus gesteuert.

1940: In Graz wurde die Fernmeldemonteurschule errichtet.

1945: Nach dem Ende des 2. Weltkrieges, ab April 1945, gab es die PTV

wieder und sie übernahm wieder die Österreichischen Fern-

meldeeinrichtungen, welche aber nach dem Krieg in einem sehr desolaten

Zustand waren. Durch den ungeheuren Aufbauwillen gab es bereits Ende

1945 in Wien schon 33.364 Telefonanschlüsse und ein Jahr später bereits

85.976.

1951: Durch den massiven Ausbau, die Entwicklung und Automatisierung

entstand 1951 das Fernwahlsystem 51. Dieses Kennzahlen- system löste

das bis dahin gebräuchliche Nummem-Ziffern-System ab und ersetzte es

mit den heute noch gebräuchlichen vier- stelligen Ortskennzahlen.

Parallel dazu schufen Koaxialkabel und die Richtfunktechnik die

Voraussetzungen für einen zügigen Ausbau des Selbstwählfenverkehrs.

1955: Es gab schon über 300.000 Telefonanschlüsse in Österreich und es werden ständig mehr.

1965: Intelsat installierte ihren ersten Satelliten im Weltall, über

welchen die Femsprechleitung zwischen Wien und New York geschal- ten

wurde.

1972: Österreich war eines der ersten Länder, in dem der

Fernsprechverkehr vollautomatisiert wurde. Durch das Ende des

„Fräuleins vom Amt" konnten 1,6 Millionen Telefonteilnehmer selbst

wählen, und das nicht nur innerhalb Österreichs, auch die Teilnehmer

aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Italien waren ab nun direkt

erreichbar.

1978: Es wurde begonnen das österreichische Telefonsystem zu

digitalisieren, d.h. das analoge Wählsystem wurde durch ein digitales

(vollelektronisches) ersetzt. Auch die bisher verwendeten Wählscheiben

Apparate wurden durch Tastentelefone ersetzt. Die OES-Technik

(Österreichisches Digitales Telefonsystem) war der Grundstein für die

Herstellung von ISDN Anschlüssen.

1980: Durch die Inbetriebnahme der Erdfunkstelle Aflenz ist es möglich

interkontinentale Telefonverbindungen via Satellit abzuwickeln.

1992: Der Start von ISDN in Österreich.

1996: Die Post- und Telegraphenverwaltung (PTV) wurde ein

eigenständiges Unternehmen in Form einer Aktiengesellschaft namens

Post- und Telekom Austria AG (PTA AG).

1998: VoIP Voice over IP (Intranet-, Internettelefonie) ist schon in

Firmennetzwerken möglich. Außerdem wurde durch die Liberalisierung des

Telekommunikationsmarktes das Unternehmen PTA AG ausgegliedert und so

entstand das heutige erfolgreiche Unternehmen A1 Telekom Austria AG.

Damit endet auch die mehr als 100-jährige Verbindung zwischen Telefon

und Briefpost.

1999: Alle elektromechanischen oder halbelektronischen Anlagen waren

ersetzt; auch der letzte Viertelanschluss" wurde ein Einzelanschluss.

d.h. ab diesem Zeitpunkt ist das österreichische Festnetz vollkommen

digitalisiert. Es gab ca. 3,8 Millionen Festnetzanschlüsse, davon

254.000 ISDN Anschlüsse.

Fernmeldewesen

In diesen Raum sehen Sie einen Querschnitt aus der Entwicklung der Telegraphie und Telefonie.

Eine Telefonvermittlungsstelle und eine Nebenstellenanlage sind von

inneren Aufbau sichtbar dargestellt und können mit Hilfe installierter

Fernsprechapparate zum besseren Verständnis der Verbindungsherstellung

in Betrieb genommen werden. Eine Nebenstelle ist über eine Freileitung,

mit zwei verschiedenen Bauweisen, an die Anlage herangeführt. Viele der

Exponate sind mit Zahlen bezeichnet, die das Konstruktionsjahr

ausweisen (z.B. W 48 bedeutet Wählapparat Baujahr 1948)

Fernschreibnetz (1936 bis 2006)

Das Fernschreibnetz, später auch TELEX (TELeprinter Exchange) genannt,

wurde in Österreich 1936 eingeführt. 1945 wurden die Städte Graz und

Linz an das Hauptamt in Wien an geschalten. Bis 1948 folgten die Städte

Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Bregenz. Für Wählverbindungen wurde

TW 39 (Telegraphen Wählsystem) verwendet, aufgebaut mit Wählern und

Relais. Die Verbindung wurde, ähnlich wie beim Fernsprechen, mit

Nummernscheiben gewählt.

Das elektromechanische Vermittlungssystem TW 39 wurde in den

80er-Jahren durch das elektronische Vermittlungssystem EDS

(Elektronische Daten System) ersetzt. Für die schriftliche

Kommunikation war das zuverlässige Telexnetz für die Wirtschaft

unverzichtbar. Der Teilnehmerhöchststand in Österreich wurde mit 25.954

Teilnehmer im Jahre 1987 erreicht. Durch die Einführung von Telefax ist

die Zahl der Telex Teilnehmer weltweit stark rückläufig. Ende 2001

wurde das öffentliche Telex Netz in Österreich eingestellt. Für eine

besondere Gruppe (Banken) wurde es noch bis Ende März 2006

weiterbetrieben.

Fernschreiber

Der Vorgänger des Fernschreibers war der Huhges-Typendrucktelegraph,

den Sie im Parterre des Museums sehen. Man unterscheidet Blattschreiber

und Streifenschreiber. Blattschreiber geben den Text auf einer

Endlosrolle aus. Streifenschreiber hingegen geben den Text auf einem in

der Regel 9,5 mm breiten Papierstreifen aus. Diese wurden bei

Telegrammen eingesetzt.

Fernschreiber verwenden eine sequenzielle, digitale und asynchrone

Datenübertragung mit Start- und Stoppbits und nutzen einen 5-Bit-Code,

das internationale Telegrafenalphabet Nr. 2. Dieser Code beschränkt den

zur Verfügung stehenden Zeichensatz auf 32 Zeichen (25). Zur

Übertragung von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen ist der Code auf

zwei Ebenen aufgeteilt, zwischen denen mittels Spezialzeichen zur

Buchstaben-Ziffernumschaltung gewechselt wird. Übertragen wurde mit 50

Baud (hier gleich 50 Bit/s) Übertragungsgeschwindigkeit. Das verwendete

Zeichenformat besteht aus 1 Startbit, 5 Codebits und 112 Stoppbits.

Dadurch konnte im Telex Netz, aufgrund der gebräuchlichen 50 Baud, eine

Übertragungsrate von 6,67 Zeichen pro Sekunde erreicht werden. Dies

entspricht 400 Zeichen pro Minute.

* * *

Fernschreiber Olivetti Blattschreiber und Fernschreiber Blattschreiber Lorenz 133

Telefonzelle mit Wertkarte, somit ohne Münzen

Teilnehmer 3 (8657) und Teilnehmer 4 (8674)

Lochstreifen, Speichermedium der 60er-Jahre

Ein Lochstreifen ist ein aus Papier, Kunststoff oder einem

Metall-Kunststoff-Laminat bestehender streifenförmiger Datenträger,

dessen Information durch eingestanzte Löcher festgehalten wird. Das

Prinzip entspricht einer Lochkarte mit variabler Länge. Bereits im 18.

Jahrhundert wurden Lochstreifen, hier aneinander gereihte

Holzplättchen, zur Steuerung von Webstühlen verwendet.

Die Lochstreifen dienen seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch der

Darstellung und Speicherung von Daten. Zunächst wurden sie in der

Datenübermittlung durch Telegraphen eingesetzt und später als

Speichermedium für Fernschreiber (5 Bit, Breite 17,4 mm) und Computer

(8 Bit, Breite 25,4 mm) verwendet. Der Fernschreibcode ist ein 5 Bit

Code, damit lassen sich 32 Zeichen darstellen (25). Diese 32 Zeichen

reichen nicht aus alle Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen

darzustellen, daher eine Doppelbelegung durch Buchstaben und Ziffern

Wechsel.

* * *

Fernschreiber Handlocher (Diente zum Erstellen von Lochstreifen)

Fernschaltgerät (Diente zur Herstellung einer Fernschreibverbindung)

Fernschreiber T 37 mit Lochstreifen

Heir geht die Post ab.

Verschiedene Telefonapparate

Fernsprechapparat W 80 mit Komfort Tastwahlblock

Fernsprechapparat W 80 mit Tastwahlblock

Fernsprechapparat T 90

Fernsprechapparat T 95, Fernsprechapparat T 98

Gebührenzähler mechanisch, Gebührenzähler elektronisch

Fernsprechapparat W 28 Wandapparat, Mithörapparat, Fernsprechapparat W 48 Wandapparat mit Taste

Fernsprechapparat mit Umschalter, Fernsprechapparat W 38

OB Vermittlungsschrank Orts- und Fernumschalter

Bis zur vollständigen Automatisierung des Fernsprechnetzes wurden

Klappenschränke dazu benutzt, die Sprechverbindung zwischen zwei

Fernsprechteilnehmern herzustellen. Dazu waren jeder Sprechstelle eine

Klinke und ein Elektromagnet mit einem einfachen Klappenmechanismus

zugeordnet. Jeder Fernsprechapparat war zur damaligen Zeit mit einer

Ortsbatterie (OB) ausgestattet. Wollte jemand ein Ferngespräch führen,

betätigte er den Kurbelinduktor an seinem Fernsprechapparat. Damit

erzeugte er einen Wechselstrom, der „seinen" Elektromagneten im

Klappenschrank zum Anzug brachte. Dadurch wurde eine metallische Klappe

freigegeben, die herunterklappte und damit dem „Fräulein vom Amt" einen

Verbindungswunsch mitteilte. Die Verbindung wurde durch entsprechendes

Stecken der Verbindungsschnüre in die zugehörigen Steckbuchsen

hergestellt. Das Ende des Gespräches wurde der Vermittlung durch

neuerliches Betätigen der Kurbel bekanntgegeben.

Morse Apparat

Zentralbatterie Wählapparat

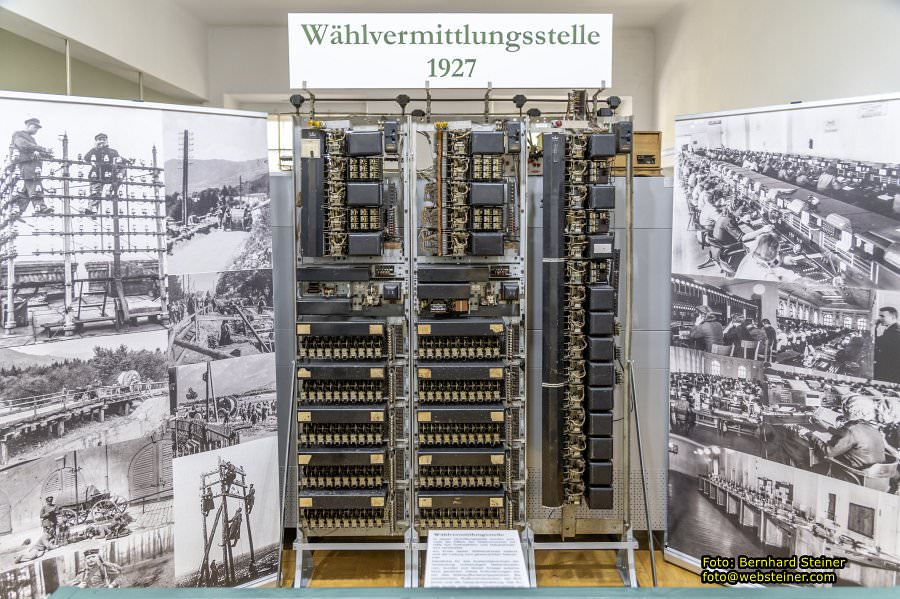

Wählvermittlungsstelle 1927

In dieser Vermittlungsstelle wurden erstmals die Ziffern der

Telefonnummer mit Hilfe von Drehwählern und Hebdrehwählern verarbeitet.

Am Ende dieser Wählerstrecke befand sich die Leitung zum gewünschten

Teilnehmer.

Sämtliche für das Zustandekommen der Verbindung notwendigen

Nebenfunktionen, wurden von dieser Anlage automatisch generiert. Diese

Anforderungen waren das Wählaufforderungszeichen, Веsetztzeichen,

Rufkontrollzeichen, der Rufstrom und die Gesprächszählung. Die Anlage

wurde von einer Zentralbatterie mit dem notwendigen Gleichstrom

versorgt. Diese Bauform wurde ab 1927 sowohl als Ortswählvermittlung

als auch als Nebenstellenanlage für große Firmen verwendet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: