web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Feldbach

Stadtpfarrkirche & Heimat.Museum im Tabor, August 2024

Feldbach ist mit über 13.500 Einwohnern die

fünftgrößte Stadt der Steiermark. Sie ist Sitz der

Bezirkshauptmannschaft des politischen Bezirks Südoststeiermark. Das

Stadtgebiet von Feldbach liegt im mittleren Raabtal. Die Raab

(ungarisch Rába, lateinisch Arrabo) ist ein rechtsufriger Zufluss zur

Donau mit einer Gesamtlänge von 250 km.

Villa Hold (Neues Rathaus von Feldbach)

Das am Kirchenplatz zwischen Pfarrkirche und Hauptplatz stehende, im

neugotischen Stil zwischen 1890 und 1892 errichtete Gebäude wurde nach

den Plänen des Grazer Architekten August Gunolt im Auftrag der

vermögenden Brauerei- und Hotelbesitzerin Josefine Hold (1852–1927)

ausgeführt. Sie war die Witwe des 1878 früh verstorbenen

Brauereibesitzers Engelbert Hold, ein Neffe von Franz Hold (1806–1872),

dem Besitzer der Brauerei Puntigam. Seit dem 16. Juni 2023 befindet sich in der umgebauten Villa Hold die Stadtverwaltung der Stadt Feldbach.

Das Rathausviertel

Durch sorgsame, unter Bedacht auf den Denkmal- und Ortsbildschutz

ausgeführte Restaurierungen und Gestaltungen entstand im Jahr 2023 am

nördlichen Ende des Hauptplatzes das neue Rathausviertel der Stadt

Feldbach. Die Bezeichnung geht darauf zurück, dass die in den Jahren

1890-92 als Privathaus erbaute Villa Hold nunmehr als neues Rathaus

genutzt wird. Neben diesem bilden die 2020/21 sanierte, wieder im

Originalton gefärbelte Stadtpfarrkirche zum hl. Leonhard, der bunte,

das „Miteinander leben in Vielfalt" widerspiegelnde Kirchturm und der

im 15. Jahrhundert als Schutzburg erbaute, heute das Heimatmuseum

beherbergende Tabor die bemerkenswertesten Bauwerke.

Dazu kommen moderne Baudenkmäler wie der Busbahnhof oder der

„Fisch-Brunnen", weiters der steiermarkweit einzigartige, künstlerisch

gestaltete Dekalogweg und die großzügigen, schön und wertig gestalteten

Plätze und Freiflächen, die zu einem außergewöhnlichen Ambiente

beitragen. Das neue Rathausviertel liegt an der historischen Achse der

Stadt, die vom 1873 errichteten Bahnhof über die Franz-Josef-Straße,

den Kirchenplatz, den Rathausplatz und den Hauptplatz zum „Alten

Rathaus" an dessen südlichem Ende führt, vor dem sich das Wahrzeichen

der Stadt, der „Steinerne Metzen", ein historisches Getreidemaß,

befindet.

Das Bestehen einer Kirche geht auf die erste urkundliche Erwähnung von

Feldbach im Jahr 1188 zurück. Rund um sie entstand im 15. Jahrhundert

eine Fluchtburg, der Tabor. Im Jahr 1688 erfolgte der Bau des barocken

Kirchturms. Ein Teil der alten Kirche ist erhalten und wird seit 1954

als Gedächtniskirche für die Opfer der beiden Weltkriege genutzt. Der

abgetragene Teil findet sich als Umriss in der Pflasterung des

Kirchenplatzes wieder.

Von 1898 bis 1900 wurde nach Plänen von Arch. Johann Pascher die neue

Pfarrkirche zum hl. Leonhard errichtet. Sie ist einschiffig und hat

einen schmäleren, gerade abgeschlossenen Altarraum. Die Ausmaße. des

Innenraums sind beachtlich. Die volle Länge beträgt 48,6 Meter, die

Weite inklusive der Kapellen dehnt sich auf 20,4 Meter aus, die Höhe

beträgt 20,2 Meter. Der Hochaltar entstand im Jahr 1907. Die Malereien

im Inneren der Kirche wurden 1947 vollendet. Zum 100jährigen Bestehen

erfolgte im Jahr 2000 eine Innenrenovierung. Im Jahr 2012 wurde die

Pfarrkirche mit einer neuen Orgel ausgestattet.

In den Jahren 2020/21 wurden die komplette Fassade und das Dach

erneuert, wobei die ursprüngliche Farbe wieder hergestellt wurde.

Gleichzeitig erfolgte die Neugestaltung des Kirchenplatzes und die

Anlegung eines Dekalog-Weges. Oberhalb des Hauptportals ist wieder eine

Statue des Pfarrpatrons hl. Leonhard zu sehen, der im 6. Jahrhundert in

Frankreich lebte und sich für Gerechtigkeit und zu Unrecht Gefangene

einsetzte. Seine Darstellung mit der Kette ließ ihn später zum

bäuerlichen Fürsprecher werden.

Die Pfarrkirche zum hl. Leonhard

Die Pfarrkirche zum heiligen Leonhard wurde 1898 bis 1900 nach Plänen

von Arch. Johann Pascher unter Verwendung von Renaissanceformen als

Ausbau zur alten Pfarrkirche (1188 urkundlich erwähnt) errichtet. Der

Altarraum erhielt sein heutiges Aussehen nach einem Entwurf von Prof.

Erwin Talker aus Anlass der Innenrenovierung im Jahr 2000. Im gesamten

Innenraum verteilt findet sich eine Vielzahl von bemerkenswerten

Malereien und Statuen. Im Jahr 2012 erhielt die Stadtpfarrkirche eine

neue, hochwertige Orgel. Diese wurde von der Firma Mathis hergestellt,

sie verfügt über 46 Register und 3.597 Pfeifen. In den Jahren 2020/21

erfolgte eine umfassende Außenrenovierung, bei der unter anderem die

ursprüngliche Farbgebung wieder hergestellt wurde. Weiters wurde eine

Statue des Kirchenpatrons in einer Giebelnische hoch über dem

ostseitigen Haupteingang aufgestellt. Die Nische war vermutlich seit

dem Jahr 1943 leer, als eine sich dort befindliche Statue verschwand.

An die Geschichte der Kirche erinnern die zuletzt 2014 generalsanierte

Gedächtniskirche, ein Rest der ursprünglichen gotischen Kirche aus dem

12. Jahrhundert, und die im Kirchenmuseum verwahrten Exponate. Nach

außen sichtbar ist der Grabstein von Wolfgang und Amalia Zwickl, in

deren Besitz sich zu Lebzeiten das Schloss Hainfeld befand. Deren

Enkel, Georg Bartholomäus Zwickl, errichtet in den Jahren 1642 bis 1652

das Franziskanerkloster in Feldbach, welches mit Unterbrechungen bis

zum Jahr 2012 bestand.

Dein Wille geschehe

So beten wir im Gebet Jesu, im Vaterunser. Die Darstellungen am

Triumphbogen haben auch mit dem Willen Gottes zu tun. In der Mitte oben

ist die Heiligste Dreifaltigkeit dargestellt. Jesus streckt seine Hand

nach links aus. Auf dieser Seite können wir Adam und Eva erkennen, die

den Willen Gottes ablehnten und wie Gott sein wollten. Der

ausgestreckte Arm Jesu weist darauf hin, dass der Sohn Gottes auch die

Stammeltern Adam und Eva aus der Finsternis des Bösen befreien möchte.

Gott-Vater richtet unsere Blicke auf die rechte Seite. Hier sehen wir

Maria und den Erzengel Gabriel. Diese junge, gläubige Frau sagte Ja zum

Willen Gottes, nämlich Mutter seines Sohnes zu werden. Obwohl sie nicht

wusste, was der Plan Gottes alles für sie beinhaltete, gab sie

vertrauensvoll ihre Zustimmung: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast."

(Lukas 1,38)

„Gott ist die Liebe" - das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Das

Symbol für die Liebe ist uns allen bekannt, es ist das Herz. In der

Stadtpfarrkirche gibt es zwei Statuen (Werke der Grazer Bildhauer Jakob

Gschiel und Peter Neuböck), die mit einem Herzen dargestellt sind. Sie

finden sich bei den beiden Altären links und rechts des Triumphbogens,

die 1901 und 1902 erbaut wurden. Herz Jesu und Herz Mariä manche mögen

diese Darstellungen vielleicht „kitschig" finden, doch ihre zweifache

Botschaft ist von großer Bedeutung: „Gott hat ein Herz für uns Menschen

- Jesus ist dieses Herz" und „Jesus schenkt uns seine Mutter - Ma- rias

Herz schlägt auch für uns". Es ist nicht von ungefähr, dass sich die

beiden Statuen in der Stadtpfarrkirche befinden. Im 19. Jahrhundert

erfreute sich die Herz-Jesu- und die Herz-Mariä-Verehrung großer

Beliebtheit. Am 11. Juni 1899, an der Schwelle zum Hl. Jahr 1900,

vollzog Papst Leo XIII. sogar die Weltweihe an das Heiligste Herz Jesu.

Ein Jahr später wurde die neue Feldbacher Kirche geweiht; da darf dann

natürlich im Gotteshaus das „Herz Jesu" und das „Herz Mariä" nicht

fehlen.

Vom Jesus-Altar herab grüßen uns auch der hl. Antonius von Padua

(1195-1231) mit dem Jesuskind und der hl. Aloisius von Gonzaga

(1568-1591). Antonius war ein großer franziskanischer Volksprediger und

ist bis heute wegen seiner „Hilfe bei der Suche nach Verlorenem" bei

den Gläubigen sehr beliebt. Aloisius wollte Jesuit werden, erkrankte in

jungen Jahren bei der Pflege römischer Pestkranker und starb selbst an

Pest. Einige Jahrhunderte wurde Aloisius besonders als Patron der

Jugend verehrt und als solcher findet er sich auch in unserer

Pfarrkirche.

Maria wird an ihrem Altar mit den Begleiterinnen Barbara und Philomena

gezeigt. Die hl. Barbara (+306) war eine begeisterte Christin und wurde

in der Verfolgungszeit wegen ihrer Liebe zu Christus mit dem Schwert

hingerichtet. Sie gilt als Beschützerin der Bergleute, die es aufgrund

des Basaltabbaus auch in Feldbach gibt. Die hl. Philomena war auch eine

frühchristliche Märtyrin, deren Grab erst im 19. Jahrhundert in der

Priscilla-Katakombe in Rom entdeckt wurde. Ihre Verehrung war gerade

zur Zeit des Neubaus unserer Kirche sehr groß und so fand sie auch bei

uns Aufnahme.

Audienz bei einer Königin

Wenn wir uns nun umdrehen, kommt es sogar zu einer Begegnung mit einer

„echten Königin"; keiner ist davon ausgeschlossen. Die Monarchin wurde

in Näfels in der Schweiz geboren. Es handelt sich um die Königin der

Instrumente - die Orgel. Auf Initiative von Stadtpfarrer Mag. Friedrich

Weingartmann - er war auch für das Glockenprojekt 2015, die Renovierung

des Kirchturms 2017 und für die Außenrenovierung der Stadtpfarrkirche

2020/21 verantwortlich - kam es zum Bau der neuen Orgel durch die Firma

Mathis. Aus den vielen technischen Daten der Orgel seien nur die

Register- und Pfeifenzahl genannt: 46 Register und 3.597 Pfeifen. Am

10. November 2012 wurde die Orgel, die wahrhaft eine Königin ist, von

Bischof Dr. Egon Kapellari geweiht. Er war es auch, der 2015 die Weihe

der vier neuen Glocken vornahm. Das Fenster über der Orgel stammt aus

dem Jahr 1980 und wurde nach dem künstlerischen Entwurf von Sr. Basilia

Gürth, der späteren Äbtissin der Abtei St. Gabriel im benachbarten

Pertlstein, im oberösterreichischen Kloster Schlierbach hergestellt. Im

oberen Teil des Glasfensters offenbart sich uns das Gotteslamm.

Bei der Kanzel, die seit 1908 unsere Kirche ziert, beginnen wir nun mit

einem kleinen Rundgang. Bis zum II. Vatikanischen Konzil (1962-1965)

war die Kanzel der Ort der Predigt und leistete früher, aufgrund des

Fehlens des Lautsprechers, große Dienste. Um die Wichtigkeit der

Verkündigung des Wortes Gottes zu unterstreichen, wurde sie besonders

gestaltet. Unser Kanzelkorb zeigt Bilder mit Christus und den vier

Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie stammen vom

Edelsbacher Künstler Michael Raballer. Der Grazer Bildhauer Jakob

Gschiel (von ihm stammt auch die Herz-Jesu-Statue) schuf den Engel mit

der Posaune, der am Schalldeckel zu sehen ist. Im Neuen Testament wird

einige Male darauf hingewiesen, dass der Engel mit der Posaune die

Wiederkunft Christi ankündigt. Der Engel, der mit einem Finger nach

oben weist, möchte uns wecken, damit wir als Freundinnen und Freunde

Jesu unseren Weg gehen, und diese Freundschaft nicht „verschlafen".

Ein Franzose in Feldbach

Der Patron, der Schutzheilige der Pfarre Feldbach, ist der heilige

(hl.) Leonhard, der im 6. Jahrhundert als Einsiedler im heutigen

Zentralfrankreich lebte. Aufgrund seines Patronats ist er in der Kirche

im Zentrum des Hochaltares zu finden. Doch warum wird ein Franzose als

Beschützer einer südoststeirischen Pfarre verehrt? Das ist ganz einfach

zu erklären: Im Mittelalter war die Wallfahrt zum hl. Apostel Jakobus

dem Älteren nach Santiago de Compostela trotz größter Strapazen sehr

beliebt. Da der Jakobsweg an der Grabeskirche des hl. Leonhard in

St-Léonard-de-Noblat bei Limoges vorbeiführte, „brachten" die Pilger

diesen Heiligen „mit" in ihre Heimat. So wurde Leonhard auch in unserem

Land bekannt. Es gibt noch ein weiteres interessantes Detail zur

Verehrung dieses heiligen Mannes: Leonhard wird mit einer zerbrochenen

Kette dargestellt. Diese weist darauf hin, dass er sich in besonderer

Weise für die Befreiung von Gefangenen einsetzte. Die ursprüngliche

Bedeutung der Kette ging im Laufe der Jahrhunderte verloren, und so

wurde sie von vielen als Viehkette interpretiert. Deshalb wurde aus dem

Patron der Gefangenen der Schutzheilige des Viehs. Es ist nun auch

verständlich, warum der Heilige aus Frankreich gerade im ländlichen

Raum hochverehrt wurde und wird. Noch ein letzter wichtiger Hinweis:

Unsere Statue des hl. Leonhard weist mit der rechten Hand nach unten

zum Tabernakel. Im Tabernakel wird das Heiligste aufbewahrt, die hl.

Kommunion Jesus ist da im verwandelten Brot. Es ist, als wolle Leonhard

unsere Aufmerksamkeit auf diesen kostbaren Schatz lenken.

Vier Heilige stehen am Hochaltar dem Einsiedler und Abt Leonhard zur

Seite. Links und rechts von ihm sehen wir die Apostel Petrus und

Paulus. Simon Petrus gehörte zu den Erstberufenen Jesu, wurde von ihm

zum Felsen (griechisch petra/petros) der Kirche bestimmt und war später

der erste Bischof von Rom und damit der erste Papst. Paulus verfolgte

zunächst die ersten Christengemeinden, wurde aber nach seiner Bekehrung

zum großen Völkerapostel für Jesus Christus. Die Gräber der beiden

Glaubenszeugen der Urkirche befinden sich in Rom. Die Heiligen links

und rechts außen sind Josef und Anna. Der hl. Josef war der Bräutigam

Marias und der Adoptivvater Jesu und wird deshalb mit dem Jesuskind

dargestellt. Die hl. Anna war die Mutter Marias, also die Großmutter

Jesu, und wird uns mit ihrem Kind, der kleinen Maria, gezeigt. Anna

begegnet uns gleich an mehreren Orten in unserer Kirche, das auf ihre

besondere Verehrung in der Südoststeiermark weist; denken wir nur an

ihr Heiligtum in St. Anna/Aigen und die Annakapelle am Feldbacher

Kalvarienberg.

Überragt wird der Hochaltar, der seinen Platz 1907 in der Kirche fand,

vom sogenannten Gnadenstuhl. Es ist eine Darstellung des dreieinigen

Gottes mit Gott-Vater, der seinen gekreuzigten Sohn in den Armen hält;

die Taube, das Symbol für den Hl. Geist, schwebt über den beiden.

Jesus, der Sohn Gottes und ganz Liebende, geht den Weg der Liebe bis

zum Ende, bis zum Kreuz und besiegt damit für uns den Tod, den Bösen

und die Sünden der Welt. Das ist Gnade - „Gnadenstuhl".

Der auferstandene König der Liebe

Bruder Lukas Reicht malte zwischen 1946 und 1947 neben dem „geöffneten

Himmel" auch das beeindruckende Bild an der Westseite des Altarraumes

und die drei Szenen am Triumphbogen. Verweilen wir zuerst beim Gemälde

über dem Hochaltar. Der auferstandene Jesus zeigt sich uns mit seinem

Herzen und einer goldenen Krone. Jesu Liebe will das Kostbarste für die

Menschen sein: Das Herz steht für seine unendliche Liebe, die Krone für

die Kostbarkeit dieser Liebe.

Umgeben wird der König der Liebe von Engeln und vier

Auferstehungszeugen. Auf der linken Seite sehen wir zuerst Petrus. Als

erster der Apostel durfte er Jesus, den Auferstandenen, sehen. Neben

ihm kniet Maria Magdalena. Sie ist die allererste Zeugin des

auferstandenen Herrn und die erste Verkünderin dieser frohen Botschaft.

Rechts außen können wir Paulus erkennen. Er gehörte ursprünglich nicht

zu den Aposteln, sondern zu den Christenverfolgern. Bei einer

„Christenjagd" erschien ihm vor Damaskus Jesus, der Auferstandene. Er

änderte sein Leben, wurde selbst zum Apostel für Christus und musste

die eigene Verfolgung kennenlernen. Neben Paulus finden wir den

knienden Johannes, der einzige Apostel, der Jesus bis unter das Kreuz

folgte. Er begleitete Petrus zum leeren Grab.

Himmel und Erde berühren sich

Am 22. Oktober 2000 zum Jubiläum „100 Jahre Stadtpfarrkirche" - feierte

Diözesanbischof Dr. Johann Weber mit der Gottesdienstgemeinde die

Altarweihe und den Abschluss der Innenrenovierung der Kirche. Für das

Projekt „Renovierung und Neugestaltung" zeichnete Dechant Johann

Leopold verantwortlich. Der Entwurf des neuen Altarraumes stammte von

Prof. Erwin Talker. Am Fußboden finden sich drei Kreise und drei Farben

Blau (Glaube), Grün (Hoffnung) und Rot (Liebe). Auch bei Altar und Ambo

- beide aus ungarischem, rotem Marmor - begegnet uns die Zahl Drei.

Dieser Ort ist in besonderer Weise dem dreifaltigen Gott geweiht. Hier

wird in jeder hl. Messe Tod und Auferstehung des Sohnes Gottes durch

das Wirken des Hl. Geistes in die Gegenwart geholt. Zuerst dürfen sich

die Mitfeiernden am Tisch des Wortes (Ambo) durch Gottes Wort stärken

lassen. Danach wird ihnen die am Tisch des Brotes (Altar) verwandelte

Gabe zur Stärkung und Vereinigung gereicht. Diese Gabe ist Jesus

selbst: „Das ist mein Leib." (Markus 14,22)

Wenn Jesus, unser Herr und Freund, wirklich gegenwärtig ist, dann ist

der „Himmel offen". Darauf will auch das Deckengemälde, das vom

Seckauer Mönch Lukas Reicht stammt, hinweisen. Der Himmel ist offen,

und so sehen wir ganz zentral den Hl. Geist, der von vielen Engeln mit

Weihrauchfässern und Musikinstrumenten umgeben ist. Bei genauem Schauen

entdecken wir auch die vier lateinischen Kirchenväter, berühmte

Theologen des christlichen Altertums: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus

und Gregor der Große.

Auf der gegenüberliegenden Seite hinten finden wir das „Feldbacher

Lourdes". Am 11. Februar 1858 erschien Maria dem vierzehnjährigen

Mädchen Bernadette (1844-1879) zum ersten Mal in der Grotte von

Lourdes. Es folgten noch 17 weitere Erscheinungen. Gerade durch die

Quelle, die Bernadette auf Geheiß von Maria mit ihren bloßen Händen

freilegte, und deren Wasser auch heilende Wirkung zeigte, wurde Lourdes

sehr bald zum Wallfahrtsort der Kranken. So ist es bis heute geblieben.

Da es vielen Gläubigen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht

möglich war, nach Lourdes zu pilgern, kam es in Kirchen und Kapellen

zum Nachbau der Grotte, auch hier in Feldbach. Wir sehen Maria, die

sich bei einer der Erscheinungen „Unbefleckte Empfängnis" nannte, und

die davor betende Bernadette. Diese wurde später Ordensfrau und starb

bereits in jungen Jahren an einer langen, schweren Krankheit.

Auf dem Weg zur Taufkapelle begegnen uns „alte Bekannte": die hl. Anna

mit der kleinen Maria, der hl. Leonhard und der hl. Josef. Zum ersten

Mal aber sehen wir eine weitere französische Heilige - die Karmelitin

Theresia von Lisieux (1873-1896). In der Kapelle selbst erwartet uns in

der Mitte der Taufstein. Bei der Innenrenovierung der Kirche im Jahr

2000 wurde eine Taufkapelle errichtet. Prof. Erwin Talker wollte neben

der Dreiheit des Altares und des Ambos auch beim Taufbecken auf den

dreieinigen Gott hinweisen. Hier werden Menschen, meist Kinder, im

Namen des dreieinigen Gottes getauft. Das dabei verwendete Wasser weist

auf Leben hin, auf das Leben, das Gott schenkt. Eltern schenken ihren

Kindern kostbares, doch vergängliches Leben. Gott schenkt uns ewiges

Leben, das bereits in der Taufe grundgelegt wird. So sind die Getauften

Kinder Gottes und gehören zur großen Familie Gottes. Der Beichtstuhl,

den Sie außerhalb des Taufortes sehen, hat, bildlich ausgedrückt, auch

mit Wasser zu tun. Es ist der Ort der „Reinigung" von Sünden.

Wenn wir die „neue Kirche" beim Ausgang in der Nähe des Beichtstuhls

verlassen, gelangen wir direkt in eine kleine gotische Kirche. Diese

ist ein Teil (Hauptschiff) der alten Kirche, also der,Mutter-Kirche".

Sie ist ja wegen des Baus des neuen Gotteshauses teilweise abgetragen

worden. Der Ursprung dieser Kirche liegt im 12. Jahrhundert; erstmals

wurde sie 1188 genannt. Gerade in dieser Zeit brachten die Jakobspilger

auch die Verehrung des hl. Leonhard in unsere Heimat (deshalb auch

Patron der Pfarre Feldbach). Anziehungspunkt dieses geistlichen Ortes

ist eine beeindruckende Kreuzigungsgruppe, die dem Bildhauer Veit

Königer (18. Jahrhundert) zugeschrieben wird.

Seit 1954 ist die Mutter-Kirche dem Österreichischen Kameradschaftsbund

Stadtverband Feldbach anvertraut. Sie dient als Stätte des

Gedächtnisses für die in beiden Weltkriegen umgekommenen Soldaten und

Zivilpersonen der Pfarre. Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre

Gedächtniskirche" im Jahr 2014 wurde unter Obmann Ökonomie-Rat Karl

Buchgraber die ,,alte Kirche" generalsaniert.

Die nun folgende Seitenkapelle beherbergt ein großes Kreuz, DAS Zeichen

des Christentums. Hier begegnet uns die Liebe des Sohnes Gottes, die

bis zum qualvollen Tod am Kreuz ging, und so zur gekreuzigten Liebe für

die Menschheit wurde. Eigentlich ist es ein Missionskreuz. Wir sehen am

Kreuz Schilder, die darauf hinweisen, wann es in der Pfarre Feldbach

sogenannte Missionen gab. Diese dienten der Pfarrbevölkerung zur

Verkündigung und Vertiefung des christlichen Glaubens und dauerten

jeweils einige Wochen. Die Verkündigung des gekreuzigten und

auferstandenen Herrn ist zu jeder Zeit von besonderer Bedeutung. Seit

seiner Seligsprechung im Jahr 2011 befindet sich hier auch das Bild des

hl. Johannes Paul II., des großen Papstes des 20. Jahrhunderts. Trotz

des schweren Weges des Kreuzes, den auch er kennenlernte, strahlte er

christliche Hoffnung und Freude aus.

Der bunteste Kirchturm als Zeichen für ein Miteinander Leben in Vielfalt

Am 8. Mai 1945, also am letzten Tag des Zweiten Weltkrieges, erfolgte

die mutwillige Sprengung des Turms der in den Jahren 1898-1900

errichteten Pfarrkirche. Lediglich das Fundament an der Ecke

Pfarrkirche/Gedächtniskirche ist erhalten geblieben. Viele Jahre lang

befand sich auf dem Tabor-Platz ein Provisorium in Form eines hölzernen

Glockenstuhls. 1961 wurde der Bau des heutigen kampanileartigen

Kirchturms aus Beton nach einem Entwurf von Arch. Eberhardt Jäger in

die Wege geleitet. Errichtet wurde er schließlich in nur 26 Tagen im

sogenannten „Gleitschalsystem", wobei ununterbrochen Tag und Nacht

gearbeitet werden musste. Aufgrund dieser damals neuen Technik gibt es

keine Fugen, die Oberfläche ist vollkommen glatt. Die Turmuhr war

damals die größte in Österreich. Die Weihe des neuen, 72 Meter hohen,

zunächst schmucklosen Kirchturms mit Stahlkrone erfolgte 1964. Seit dem

Gedenk- und Jubiläumsjahr 2015 erklingt ein fünfstimmiges

Glockengeläute vom Feldbacher Kirchturm: Christus- Friedensglocke

(2.588 kg), Marienglocke (1.493 kg), Leonhardglocke (731 kg),

ÖKB-Gedächtnisglocke aus dem Jahr 1955 (469 kg) und Josefsglocke (313

kg).

Die charakteristische, bunte Bemalung erhielt der Kirchturm 1987 nach

dem Entwurf des Künstlers Gustav Troger. Diese stand unter dem Motto

„Viele Farben - ein Turm, viele Menschen - eine Pfarre", sie wurde von

Jugendlichen aus der Pfarre durchgeführt. Mehrere tausend Farbfelder

mit 38 verschiedenen Farben bilden eine Einheit. Damit steht der

Kirchturm als Symbol für ein Miteinander Leben in Vielfalt und einen

respektvollen Umgang in der Gemeinschaft keiner wird ausgestoßen,

keiner ist mehr wert und jeder ist für das große Ganze notwendig.

Derart etablierte er sich als weiteres Wahrzeichen der Stadt Feldbach.

Das Heimat. Museum der Stadt Feldbach befindet sich im Tabor, der gegen

Ende des 15. Jahrhunderts als Schutzburg für die Bevölkerung errichtet

wurde. Als kleines Universalmuseum beherbergt es verschiedene

Sammlungen, die das Leben in der Südoststeiermark von der Steinzeit bis

in die jüngste Vergangenheit darstellen. Eine Vielzahl von besonderen

Exponaten, wie der Nagelmann, die historische Schulklasse, eine Ölkuh

oder eine alte Schusterwerkstätte, laden zum längeren Verweilen ein und

machen den Besuch zu einem Erlebnis.

Entdecken Sie, was eine bäuerliche Familie früher gegessen hat. Wie

haben die Menschen gekocht? Welche Fische lebten in der Raab? Und

erwandern Sie das Heimat. Museum treppauf, treppab

SAMMLUNGEN: Volkskunde, Handwerk und Gewerbe, Geologie und Mineralogie,

Archäologie, Bildung und Kultur, Stadtgeschichte, Zeitgeschichte,

Fischereimuseum, Schneidereimuseum und Feuerwehrmuseum.

WEITERVERARBEITUNG: MEHL, SCHROT & ÖL

Tierische und menschliche Muskel- sowie Wasserkraft stellten bis zur

Elektrifizierung der Südoststeiermark die einzige Antriebsmöglichkeit

zur Weiterverarbeitung der Rohstoffe dar. Dies zeigt auch die Sammlung

der vorliegenden Mühlen, Anken und Wasserstampfen aus der Zeit um 1950.

Diese Werkzeuge waren im Wesentlichen seit Beginn der Neuzeit in dieser

Form im Einsatz, bis sie durch moderne Maschinen ersetzt wurden. Die

Vermahlung des Getreides und das Pressen von Ölen (aus Kürbiskernen,

Raps oder Lein und spezielle Öle etwa aus Nuss oder Mohn) erfolgte

schon lange von Mühlen an Mur und Raab sowie an deren Zuflüssen.

Darüber hinaus hatten viele Bauern Geräte zum Handbetrieb auf ihren

Höfen: Etwa Greissstöcke, mit denen Buchweizen (Heiden) und Hirse

enthülst, oder Handmühlen, mit denen kleinere Mengen Mehl gemahlen

werden konnten. Mit den Reblern wurden per Hand die Körner von den

Maiskolben gebrochen, danach in kleinen Mengen zu Hause oder in

größeren Quantitäten in den Mühlen verschrotet. Polenta („Sterz“,

„Tommerl") oder Hirsebrein (auch Zutat für die Wurstherstellung)

bildeten die Hauptnahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung. Erdäpfel

standen erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Speiseplan.

HANDWERK

Die Südoststeiermark war wie die meisten ländlichen Regionen

Österreichs bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von lokalen

Handwerkern geprägt. Ihre Handelsziele beschränkten sich auf die nahe

gelegenen Regionalzentren, nur selten in die Städte Graz oder

Maribor/Marburg sowie nach Ungarn. Schneider, Sattler, Seiler, Schuster

und Lederer sowie Wagner, Fassbinder, Schmiede und Schlosser versorgten

die Region mit den wichtigsten Bedarfsgütern. Durch die 1859 erlassene

Gewerbeverordnung, die das überholte Zunftwesen beendete, erfuhr das

Handwerk eine neuerliche Blüte. Besonders die Wagner und Schmiede waren

für den Fuhrwerksverkehr an der Handelsroute durch das Raabtal nach

Ungarn wichtig. Ihre Bedeutung wurde erst durch das Aufkommen der

Eisenbahn eingeschränkt, später durch die überregionale Versorgung mit

Massenkonsumgütern fast vollständig zurückgedrängt. Die Eisenbahn

eröffnete vielen Handwerksbetrieben neue Bezugsquellen für

Betriebsmittel und Rohstoffe sowie Exportmöglichkeiten für ihre Waren.

Heute findet man diese Handwerke nur noch in Kleinstbetrieben, die sich

auf hochqualitative Maßanfertigungen oder Reparaturen spezialisiert

haben.

Gegen Ende des stürmischen 15. Jahrhunderts, wohl aus unmittelbarem

Anlass der Zerstörungen durch Andreas Baumkircher, wurde der Feldbacher

Tabor als quadratische befestigte Häuseranlage im Bereich der

Pfarrkirche errichtet. In Ermangelung einer Stadtbefestigung bot er

Zuflucht für die Bevölkerung, wozu weitere Verstärkungen, Wassergräben

und Palisaden beitrugen. Unrühmliche Berühmtheit erlangte der Tabor als

Verwahrungsort der rund 100 Beschuldigten während der Feldbacher

Hexenprozesse 1673-75. In den 1870er Jahren wurde der östliche Teil

wegen der Errichtung der Franz-Josef-Straße, vom Hauptplatz in Richtung

des neuen Bahnhofs führend, abgetragen, der Rest gilt im Vergleich mit

anderen Anlagen als gut erhalten.

Im Jahr 1952 richteten Leopoldine Thaller und Anna Gamerith ein erstes

Museum ein. In der Folge erweiterte sich die Sammlung stetig. Heute

gibt es im Großteil der erhalten gebliebenen Gebäude in 41 Räumen das

Heimat.Museum im Tabor, welches das Leben in der Südoststeiermark von

der Steinzeit bis in die jüngste Vergangenheit darstellt. Es bestehen

die Abteilungen Volkskunde, Handwerk und Gewerbe, Geologie und

Mineralogie, Archäologie, Bildung und Kultur, Stadtgeschichte,

Zeitgeschichte, Fischerei, Schneiderei und Feuerwehr.

BURGEN & SCHLÖSSER

Nach der Erhebung der Steiermark zum Herzogtum 1180 (Markgraf Otakar

IV.) begann in der Südoststeiermark der Ausbau von Burgen und

Wehranlagen. Auf diese Bauphase weisen viele Ortsbezeichnungen hin, wie

etwa Hausberg, Hauskogel, Schlössl, Schlossriegel, Burgstall, Burg oder

Wart(h). Bestehende Befestigungsanlagen wurden hierbei ausgebaut oder

neue gegründet: etwa Schloß Achaim in Rohr/Raab, am Kuruzzenkogel in

Burgfeld bei Fehring oder die Burg der Zebinger am Jungberg bei

Obergnas. Die Turmburg Alt Gleichenberg spielte in der Landesgeschichte

eine besondere Rolle, denn sie musste nach der Verschwörung des

Steirischen Adels auf Anordnung des Böhmenkönigs Ottokar II. (Přemysl)

neben anderen wichtigen Burgen des Landes geschleift werden. Ab dem

späten 15. Jahrhundert erfolgte aufgrund von inneren Unruhen sowie

Einfällen von außen („Kuruzzen" und Osmanen) der Bau von Taboranlagen.

Die bekanntesten und heute noch sichtbaren Bauten entstanden in

Fehring, Straden, Kirchberg oder Feldbach. Oberflächenfunde aus dem 14.

und 15. Jahrhundert geben einen Einblick in das alltägliche Leben um

diese Befestigungsanlagen herum.

Ein Säbel mit arabischer Aufschrift - der später von einem Bauern in

Risola einer friedlichen Verwendung zugeführt wurde - ist ein beredtes

Zeugnis für die Kämpfe zwischen dem Osmanischen Reich und den

Habsburgern. Zwischen Mogersdorf und Sankt Gotthart fand eine der

entscheidenden Schlachten des 4. Österreichischen Türkenkrieges 1663/64

statt. Zum Festungsgürtel kamen in der Neuzeit noch Schlösser wie jene

in Hainfeld oder Hohenbrugg an der Raab hinzu. Sie dienten neben der

Landesverteidigung vorwiegend der Verwaltung oder dem Landaufenthalt

des Adels.

Frühe Burgen in der Oststeiermark

Als Folge der zweiten deutschen Landnahme und der Ausbildung von

Territorialherrschaften und örtlicher Gewalten entstanden im

Mittelalter in der Oststeiermark zahlreiche Burgen unterschiedlicher

Größe. Viele von ihnen sind scheinbar spurlos verschwunden, andere sind

nur in spärlichen Resten als Ruinen vorhanden, manche wurden durch

viele Umbauten verändert. Nur einige lassen ihre ursprüngliche Form

noch heute erkennen. So sind aus der Blütezeit kaum Burganlagen in

ursprünglichem Zustand erhalten.

Chronologie:

9. bis 10. Jahrhundert - Holzburgen

An der Wende des 9. Jh. errichtete man bereits Holzburgen. Davon zeugen

heute noch die Erdaufschüttungen einzelner Turmhügelburgen.

11. Jahrhundert - Erste Steinburgen

In der Steiermark entstanden mehrere Steinburgen. Es waren vielfach

Wohn- und Wehrtürme zur Straßen-, Brücken- und Talsicherung. Der

mächtige Wehrbau von Kapfenstein wird 1065 erstmals genannt.

12. Jahrhundert - Felsenburgen

Sie wurden auf schwer zugänglichen Felsgipfeln erbaut. Es sind anfangs

wehrhafte Wohntürme mit Kapelle und Ringmauerwerk, die bald durch

eigene Wehrtürme (Bergfried) und gesicherte Wohnbauten (Palas)

erweitert wurden. Typische Beispiele dafür sind die Riegersburg, die

einstige Burg „Alt Gleichenberg" („Meixnerstube") und Bertholdstein

(die Burg der Emmerberger) in Pertlstein von 1170.

13. Jahrhundert - Ritterburgen

Noch vor 1250 begann man die Burgen gegen die bei den Angriffen aus dem

Osten verwendeten Bogenwaffen, Armbrust und Brandpfeile, zu sichern.

Vorgeschobene Türme, Wehrgänge an den Ringmauern und zwingergesicherte

Anlagen entstanden, möglichst von Waldhängen abgesetzt. Der Wehrbau

entwickelte sich zur klassischen Ritterburg. Die „Burg Hagegk" am

Greinerkogel in Tagensdorf wird 1273 durch die Nennung von Ulrich

Hagecker erwähnt. Die Turmburg („Das versunkene Schloss") am Hauskahr

in Pöllau bei Paldau entstand 1247 unter dem Geschlecht der Zebinger.

Im Jahre 1275 wird der Wehrbau Hainfeld (Wasserschloss) in Leitersdorf

erstmals als bescheidener Edelsitz der Hainfelder genannt. Im 13.

Jahrhundert entstand auch der Wehrbau Acheim in der KG Rohr. Ein

beachtlicher Vierflügelbau mit Türmen wurde unter dem Geschlecht der

Walseer erbaut. Während der Habsburgerzeit wechselten viele Burgen ihre

Besitzer. König Ottokar ließ einige steirische Burgen schleifen,

darunter auch „Alt Gleichenberg".

14. Jahrhundert - Zwingerburgen

Aus den einfachen Burgbauten entwickelten sich in gotischer Zeit

Abschnittsburgen mit Zwingern, Höfen, Wehrtürmen, Torbauten und zum

Teil ausgedehnten Vorburgen. Burgen sind jetzt nicht mehr nur Straßen-

und Talsicherungen, sondern Herrschaftsmittelpunkte. Das

österreichische Landrecht von 1300 regelt den Burgbau bis in

Einzelheiten. Zu Beginn des 14. Jh. begann Ulrich von Walsee gegenüber

den Resten der alten Burg Gleichenberg („Meixnerstube") mit dem Bau der

Burg Neu-Gleichenberg. Die Burg Glojach am Ochsenhalt wird 1305 mit

Leopold von Glojach erstmals genannt.

15. Jahrhundert - Herrschaftsburgen

Man versucht in der Zeit der Spätgotik (1400 bis 1530) die Burgen durch

Vorwerke und Verstärkung der Mauern gegen die aufkommenden Feuerwaffen

zu schützen. Die Burg der Zebinger am Jungberg in Obergnas wird 1423

„Purgstall" genannt. Herzog Ernst belagerte im Jahre 1412 die

Riegersburg.

EIGENPRODUKTION & HANDEL

In Gemeinschaftseinrichtungen der Bauern wie der „Brechelhütte" (zum

Brechen der Flachsrispen) oder der „Haarstube" (zur Bearbeitung von

Flachs) wurden die Rohstoffe (Flachs und Wolle) weiterverarbeitet. Die

Webstühle der Weber sowie die in fast allen Haushalten stehenden

Spinnräder waren die Werkzeuge für den nächsten Arbeitsschritt. Dies

spiegelt die typische regionale Selbstversorgung wider: Leinen, Wolle,

Leder und Felle blieben lange die wichtigsten Grundwaren für die

Bekleidung.

Gehandelt wurden meist nur Luxusprodukte: Mitte des 14. Jahrhunderts

gab ein Kaufmann aus Feldbach etwa bei einem Geschäftsabschluss neben

Geld auch sechs Ellen Löwener/Leuvener Tuch an. Eine Ware, die selbst

im europäischen Handel als wertvoll galt. Lokale Handelsbeziehungen für

teure Stoffe reichten bis Marburg/Maribor. Erst die industrielle

Revolution ab dem Ende des 18. Jahrhunderts in Europa und die

Beschleunigung des Transportes durch die Eisenbahn erhöhten die

Produktionsmenge von Stoffen. Diese konnten sich nun nicht nur Adelige,

reiche Bürger und Großbauern, sondern auch einfachere Leute leisten.

Der Blaudruck eroberte auch die Kleidertruhen der Bauern. Das führte zu

einer radikalen Änderung der Bekleidung der ländlichen Bevölkerung

innerhalb relativ kurzer Zeit.

Hallstattzeitliches Hügelgrab vom Gniebinger Hügelgräberfeld, Grabhügel M, Zentralbestattung

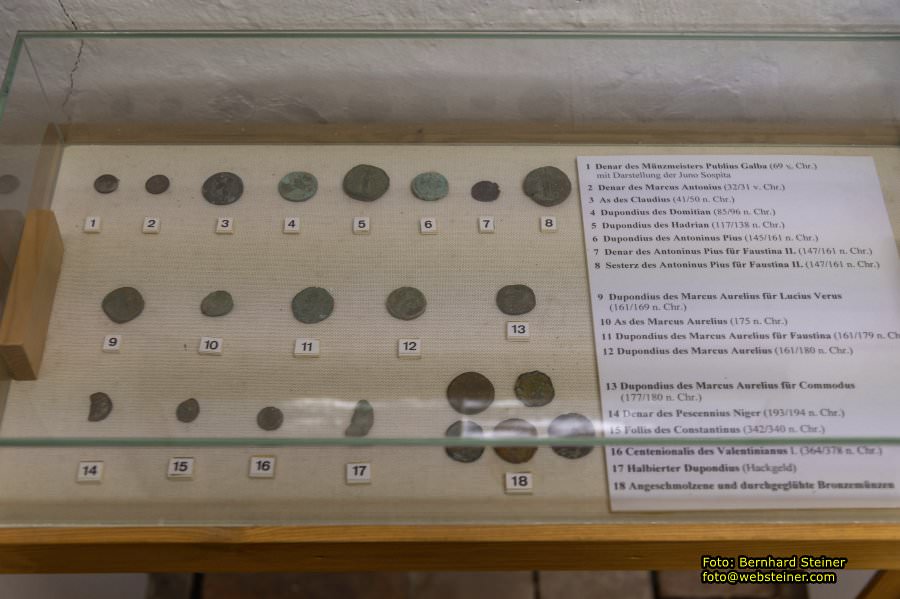

Münzen - das römische Geld

Römische Münzen sind in vieler Hinsicht aussagekräftige Fundstücke. Sie

stellen einen wichtigen Datierungsanhaltspunkt dar, da sie erst nach

ihrer Prägung in die Erde gelangt sein können und so einen

frühestmöglichen Zeitpunkt zur Datierung von Schichten,

Grubenverfüllungen oder auch Gräbern angeben (terminus post quem). Auch

geben sie Auskunft über wirtschaftliche Verhältnisse und spiegeln gut

politische Ereignisse wider (z. B. Kriege), die Auswirkungen auf das

Wirtschaftsleben mit sich brachten. Fundmünzen aus Siedlungen stellen

in der Regel zufällige Verlustfunde dar, die die Dauer und Dichte des

Geldverkehrs wiedergeben.

Römische Münzen zeigen auf ihrer Vorderseite ein Porträt des Kaisers

oder eines Angehörigen des Kaiserhauses, sie geben in Beischriften

(Legende) ihre offiziellen Namen und Titel, die Dauer ihrer

Regierungszeit und das Prägejahr an. Die Rückseite schmücken zumeist

Darstellungen von Göttern und Göttinen.

Bereits seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. war die römische Münze zur

Weltwährung geworden. Während bis an die Zeitenwende der Silberdenar

die wichtigste Münze darstellte, begann unter Kaiser Augustus (27 v. –

14 n. Chr.) auch erstmals die Prägung von Bronze- und Kupfermünzen. Dem

Kaiser oblag hierbei die Ausmünzung von Gold- und Silberprägungen, der

Senat war für die „niederwertigen" Prägungen aus Buntmetall

verantwortlich.

Die von Augustus eingeführten Nominale hielten sich bis ins 3. Jh. n. Chr.:

1 Aureus (Gold) = 25 Denare (Silber)

1 Denar = 4 Sesterzen (Messing/Bronze)

1 Sesterz = 2 Dupondien (Messing/Bronze)

1 Dupondius = 2 Asse (Kupfer)

Unter Kaiser Caracalla wird mit dem sog. Antoninian (Doppeldenar) ein

Nominal geprägt, das schließlich zum Hauptzahlungsmittel wird und den

Denar verdrängt. Der Silbergehalt der Antoniniane beträgt auf Grund der

enormen Inflation stark ab am Ende des 3. Jhs. nur mehr wenige

Prozente! 294 n. Chr. wird er von Kaiser Diocletian durch den Follis

ersetzt, einer Bronzemünze, die nur mehr einen Überzug aus Silber

hatte. Die Inflation bewirkte wieder einen rapiden Gewichtsverlust, so

dass unter Constantius II. 346 n. Chr. zwei weitere Bronzenominale

eingeführt wurden (Maiorina und Centenionalis), die den Follis rasch

verdrängten. Der geringe Anteil an Edelmetall in den Münzen des 3. und

4. Jhs. bewirkte, dass wesentlich ältere hochwertigere Münzen noch

länger in Umlauf waren.

Die Fundmünzen vom Saazkogel

Die zahlreichen Funde römischer Münzen auf dem Saazkogel geben ein

gutes Zeugnis für die Entwicklung und die existenz eines

differenzierten Wirtschaftslebens zur Römerzeit ab. Das gesamte

Münzmaterial umfasst 62 Einzelfunde, deren Prägedaten sich von 69 v.

Chr. bis ca. 395 n. Chr. erstrecken. Eine Häufung tritt dabei zwischen

69 und 168/169 n. Chr. auf. Der Großteil der Münzen stammt aus den den

archäologischen Grabungen im Vicus am Südhang des Saazkogels, wenige

Stücke von der Grabung am Gipfel neben der Laurentiuskirche, der Rest

besteht aus Oberflächenaufsammlungen mittels Metalldetektor.

Die frühesten Münzen sind zwei römisch-republikanische Stücke des

ersten vorchristlichen Jhs., ein Legions-Denar des Marcus Antonius von

32/31 v. Chr. und ein Denar des Jahres 69 v. Chr. Beide Münzen weisen

stärkere Abnutzungserscheinungen auf, da sie vermutlich noch bis an den

Beginn des 2. Jhs. n. Chr. in Umlauf waren.

Münzen ab flavischer Zeit treten in einem relativ regelmäßigem

Verlustspektrum auf. Man wird also ab dem letzten Viertel des 1. Jhs.

n. Chr. von einem regelmäßigen römischen Geldverkehr vor Ort sprechen

dürfen., da ab dieser Zeit alle für die täglichen Geschäfte relevanten

Buntmetall-Nominalien vorhanden sind. Mit Hadrian (117-138 n. Chr.)

beginnt das Fundniveau stark anzusteigen und erreicht gleichzeitig auch

seinen höchsten Stand. Die Zusammensetzung der Nominalien wird immer

unterschiedlicher, zu Buntmetallmünzen treten vereinzelt Siberdenare.

Dies kann vermutlich auf ein ausgeprägtes und gut entwickeltes

Wirtschaftsleben im Vicus bezogen werden.

Nach 169 n. Chr. bricht die Zufuhr neuer Münzen weitgehend ab, d. h.

der Geldbedarf vor Ort ist auf Grund äußerer Umstände zurück gegangen.

Zeitlich deckt sich dieser Vorgang mit jenem der historischen

Überlieferung zu den Markomannenkriegen. Vielleicht könnte man einen

unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Versiegen des Geldzustroms und

dem wirtschaftlichen Niedergang des Vicus als Folge der

Kriegsereignisse herstellen. Die Präsenz der wenigen Einzelstücke nach

192 n. Chr. ist sicher nicht mehr mit regelmäßigem Geldverkehr vor Ort

erklärbar. Aus der Zeit nach 180 n. Chr. liegen nur mehr zwei Denare

vor, sowie insgesamt fünf Prägungen aus dem 4. Jh. n. Chr. Dabei

handelt es sich um zwei Folles von 313 und 324/340 n. Chr., zwei

Maiorinen und einen Centenionalis der valentinischen Zeit. Das 3. Jh.

n. Chr., das in den meisten vergleichbaren römerzeitlichen Siedlungen

an sich am stärksten ausgeprägt ist, ist am Saazkogel - wie auch im

benachbarten Vicus von Gleisdorf - nicht vertreten.

Wegen der Fülle der Bestände kann man von einem kleinen Universalmuseum

sprechen. Dazu kommen immer wieder Sonderausstellungen. Im sog.

„Sparkassensaal im Tabor” finden Veranstaltungen statt, und es wurde

dort jüngst eine neue Darstellung der Stadtgeschichte, die bis in die

2020er Jahre hineinreicht, eingerichtet. Ein großer Teil der Gebäude

ist heute im Besitz der Stadtgemeinde Feldbach, welche diese auch

erhält. Die Betreuung der Sammlung erfolgte viele Jahre lang durch den

Südoststeirischen Verein für Heimatkunde.

Herren-Schneiderwerkstätte um 1940

„KRIEGER" IN GEFANGENSCHAFT

Im Bewegungskrieg in Ost- und Südosteuropa geraten zwischen 1914 und

1917 Millionen Soldaten in Gefangenschaft. Allein 2,1 Millionen

Angehörige der Habsburgerarmee fallen in russische Hand, umgekehrt

befinden sich rund 3 Millionen Angehörige der Zarenarmee in Lagern

Österreich-Ungarns und Deutschlands. Sie alle müssen nach den

völkerrechtlichen Vereinbarungen behandelt werden. Anfänglich sind alle

Heeresverwaltungen mit der übergroßen Zahl der zu Versorgenden

überfordert, Vorbereitungen gibt es keine. Überall wird improvisiert;

Lebensmittel, Heizstoffe oder sanitäre Anlagen fehlen - teilweise mit

verheerenden Folgen. Rasch werden die Gefangenen der 1915 erst richtig

anlaufenden Kriegswirtschaft zugeführt.

Im Herbst 1914 wird auch in der Steiermark fieberhaft nach geeigneten

Unterbringungsorten für Gefangene gesucht. Feldbach wird aufgrund

seiner günstigen Lage und des Eisenbahnanschlusses ausgewählt. Noch vor

dem Jahreswechsel 1914/15 beginnt der Bau eines Lagers östlich von

Feldbach. Anfänglich fürchtet man in der Bevölkerung Seuchen, die

Gefangenen werden als Gefahr für die Sicherheit und die Versorgung

gesehen. Bald aber entdeckt man die Möglichkeiten: Auf dem riesigen

Lagerareal können sichere Pachteinkünfte gewonnen werden, die

Gefangenen arbeiten am Ausbau der Infrastruktur. Umgekehrt finden auch

Zivilisten in den Werkstätten oder als Wachmannschaft Beschäftigung.

TIERISCHE RÜCKKEHRER UND EINWANDERER AN DER RAAB

Die Tierwelt hat sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder

verändert. Es ist Teil der Evolution, dass Tiere neue Lebensräume

besiedeln. In jüngster Zeit verändern Eingriffe des Menschen aber Flora

und Fauna besonders intensiv. Dies führt zur Verdrängung bis hin zur

vollständigen Ausrottung, oder auch zur Verbreitung von Tieren in für

sie fremden Lebensräumen. Manche neue Arten wurden absichtlich zur

Nutzung eingeführt, einige sind ungewollt entkommen und verwildern.

Als Neozoen werden jene

Tierarten bezeichnet, die in einem bestimmten Gebiet nicht heimisch

sind und erst nach 1492 - also der Entdeckung Amerikas – unter direkter

oder indirekter Mithilfe des Menschen in dieses Gebiet gelangt sind.

Eine neue Tierart gilt als etabliert, wenn sie über einen Zeitraum von

mindestens 25 Jahren oder über drei Generationen hinweg freilebend

existiert. Als invasiv werden jene Neubürger bezeichnet, die heimische

Tierarten verdrängen oder ihren Lebensraum verändern. In Österreich

sind über 500 Neozoen bekannt, davon gelten 300 Arten als etabliert.

Nur etwa zehn Prozent dieser Arten stellen aus naturschutzfachlicher

Sicht eine Bedrohung für die heimische Artenvielfalt dar. Etwa 30

Prozent der Neozoen führen zu negativen wirtschaftlichen Konsequenzen.

Dank verschiedener Maßnahmen zum Schutze von natürlichen Lebensräumen

kommt es vermehrt in den letzten Jahrzehnten zur Rückwanderung von

eigentlich bereits verdrängten, heimischen Tierarten. Auch

geopolitische Veränderungen, wie etwa der Fall des „Eisernen

Vorhanges", können tierische Bewegungsräume wieder öffnen. Auch wenn

die Rückkehr dieser Tiere grundsätzlich erfreulich ist, kommt es

aufgrund gewisser wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen

teilweise zu Konflikten.

Im Schaufenster kann nicht alles sein! Bitte, treten Sie zwanglos in den Laden ein!

Schuster bleib bei deinen Leisten!

Die Raab entspringt in 1200 m Seehöhe auf der Passailer Alpe, einem

Teil der Teichalpe, deren höchste Erhebung der Osser ist (1549 m). Die

Wässer, die vom Nord- und Westhang des Osser abfließen, gehören dem

Flußgebiet der Mur an, die zahlreichen Quellen des Ost- und Südhanges

bilden die Raab. Die Raab durchfließt als Gebirgsbach den Raabgraben,

des Passailer Becken und die Raabklamm in einer Länge von ca. 25 km.

Nach der Einmündung des Raabnitzbaches wird der Fluß bei Gleisdorf ein

ruhig dahinfließendes Gewässer, von mitgeführtem Lehm oft dunkelbraun

gefärbt. Von der dunklen Farbe ihres Wassers hat die Raab

wahrscheinlich auch den Namen bekommen. Bis zur Bundesgrenze münden 49

kleinere Seitenbäche und bei St. Gotthard fließt die 110 km lange

Lafnitz, über Jahrhunderte Grenzfluß zwischen Österreich und Ungarn, in

die Raab.

Unmittelbar vor der Bundesgrenze nimmt die Lafnitz bei Dobersdorf die

115 km lange Feistritz auf. Die Raab neigt mit geringerem Gefälle dazu,

Mäander auszubilden. Die ersten Flußmäander sind im natürlichen

Flußlauf ab St. Margarethen a.d.R. erkennbar. Im Abschnitt

Hohenbrugg-Jennersdorf nimmt die Mäandrierungstendenz immer mehr zu. In

weiterer Folge wendet sich die Raab in einem großen Ost-Nordbogen der

Donau zu.

Sie durchfließt in einer Länge von 189 km die Kleine Ungarische

Tiefebene und mündet nach insgesamt 285 Flußkilometern bei Györ (Raab)

in den südlichen Wieselburger Donauarm.

Bedeutung der Namen einiger Nebenbäche:

RAAB: geht auf illyrisch "Arabon" als Ableitung zu "arabas" =

dunkelbraun, dunkel, oder auf den illyrisch-kymrischen Wortstamm "araf"

= sanft, zurück.

FEISTRITZ: geht auf den slawischen Wortstamm "bister" = reißender Bach, Wildbach, zurück.

LAFNITZ: 864 "Labenza" genannt, wird auf die keltische Wurzel

"albantia" = Weißenbach, zusammenhängend mit lateinisch albus = weiß,

zurückgeführt und erhielt später eine slawische Endung.

RITTSCHEIN: geht auf den slawischen Wortstamm "recina" = kleiner Fluß zurück.

ILZ: wird vom slawischen Grundwort "ilo" = Lehmbach abgeleitet.

Fischfang mit Schnur und Angel

Junger Fuchs (Rüde) - Canis vulpes

Ende April, Anfang Mai wölft die Füchsin. Als Nahrung sind kleine Mäuse gefragt

BÄUERLICHES ARBEITEN

Arbeiten in der landwirtschaftlich geprägten Südoststeiermark um 1900

hat wenig mit der romantisierten Darstellung des Landlebens zu tun, wie

sie immer wieder konstruiert werden. Die Arbeitsmethoden auf den Höfen

waren hoffnungslos veraltet, die Produktion kleinräumig strukturiert

und wenig effektiv. Mit über die Jahrhunderte kaum weiterentwickelten

Geräten schufteten Menschen und Tiere solange Tageslicht verfügbar war.

Wegen des permanenten Mangels an Arbeitskräften wurden Kinder ab den

frühsten Jahren, Erwachsene bis ins hohe Alter, auch Haustiere wie

Ziegen, Hunde oder junge Rinder für schwere Arbeiten eingesetzt. Erst

langsam waren Schritte zur Modernisierung gesetzt worden: Bekannt sind

etwa die Robotpatente von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef II.

oder die Gründung der Steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft

durch Erzherzog Johann. 1848 erfolgte die endgültige Aufhebung der

Untertänigkeit der Bauern von der Grundherrschaft („Bauernbefreiung").

Sie gerieten nun aber durch die kapitalintensiven Investitionen in

andere Abhängigkeiten. Lokale Innovatoren, wie etwa die Firma Krobath,

begannen zu Ende des 19. Jahrhunderts durch technische Neuerungen die

Arbeit zu erleichtern. Dies war aufgrund der zunehmenden Landflucht

auch dringend notwendig. Trotzdem ist bis heute landwirtschaftliches

Arbeiten weiterhin mit schwerer körperlicher Anstrengung und langen

Arbeitszeiten verbunden.

Zu Ende des 19. Jahrhunderts dominieren große Haushalte: Mägde und

Knechte, Zieh- und Adoptivkinder, Saisonarbeiter, Wanderhandwerker oder

Ausgesteuerte leben unter einem Dach. Verbesserte sanitäre

Einrichtungen, der medizinische Fortschritt, das immer besser

ausgebaute Sozialsystem, der Ersatz von Muskelkraft durch Maschinen,

immer weiter entfernte Arbeits- oder Ausbildungsplätze lösen diese

Haushalte auf. Die engere „Patchwork"-Familie, die direkten Nachbarn

und der selbst gewählte Freundeskreis werden zu den primären

Bezugspunkten.

Telefon und Auto ermöglichen, dass man auch über weite Strecken mit

seinem Umfeld in Kontakt bleiben kann. Einrichtungen zur

Kinderbetreuung und Seniorenheime entstehen nun auch in der noch

ländlich geprägten Südoststeiermark. Immer mobiler werdende

Kommunikationsmittel ermöglichen in dieser räumlich entgrenzten Welt

trotzdem eine Verdichtung der persönlichen Beziehungen. Die engen

persönlichen sozialen Netzwerke über gesellschaftliche Organisationen,

ein breiter Bekanntenkreis und Nachbarschaftshilfe bleiben in den

verhältnismäßig kleinen Orten der Südoststeiermark weiterhin bestehen.

Leopoldine Thaller ist die Begründerin des Museums im Tabor in

Feldbach. Sie wurde am 14. Jänner 1915 in New York geboren, da ihre

Eltern noch vor dem 1. Weltkrieg von Österreich in die USA emigrierten.

Als Jugendliche wanderte Leopoldine mit ihren Eltern in den 1930er

Jahren wieder zurück nach Österreich und kam in die Nähe von Feldbach.

Leicht war es für die damalige junge Dame nicht. Leopoldine musste ihre

Freundinnen und ihre gewohnte Umgebung zurücklassen. Es dauerte einige

Jahre bis sie die permanente Übersiedelung in die Südoststeiermark

akzeptiert hatte. Um ihre Identität zu finden, beschäftigte sie sich

mit ihrer neuen Heimat, deren Kultur und deren Geschichte.

Aus der Identitätssuche heraus entstand ihre Leidenschaft - das Sammeln

von Dingen, die damals für viele nur noch zum Wegwerfen bestimmt waren.

Sie legte einen Bestand von bäuerlichen Arbeitsgeräten an und fand in

Anni Gamerith eine Partnerin. Gemeinsam widmeten sie sich der

Erforschung der Vergangenheit, wobei für die beiden Damen die Bewahrung

und die Rettung historischer und volkskundlicher Gegenstände aus dem

Bezirk Feldbach zum besonderen Anliegen wurden. Die erste Besprechung

fand am 2. Dezember 1948 mit Bürgermeister Dr. Viktor Notar und

Vertretern der Stadtgemeinde statt. Schon am 15. Dezember 1948 rief der

Feldbacher Bürgermeister die Bevölkerung um Überlassung von musealen

Gegenständen auf. Die Bezirkshauptmannschaft genehmigte am 1. Juli 1949

eine öffentliche Sammlung von Geld- und Sachspenden in Feldbach und in

den Pfarrgemeinden. Über 3466 Schilling wurden einbracht. Die

Unterbringung der Sammelstücke ermöglichte Stadtpfarrer Josef Lückl im

Tabor. Der Zugang zu den von der Pfarre zur Verfügung gestellten

Räumlichkeiten wurde am 23. April 1949 von der Firma Reininghaus

erlaubt. Auch Landeskonservator Dr. Walter Frodi half beratend bei den

baulichen Maßnahmen und Univ. Prof. Dr. Hanns Koren bei der Adaptierung

der Räume. Die Krönung ihrer Bemühungen erlebte Leopoldine Thaller mit

der Gründung und Eröffnung des Heimatmuseums im Feldbacher Tabor am 18.

Mai 1952. 1962 wurde ihr von der Stadt Feldbach die Dankplakette

verliehen und bis zum Jahre 1966 leitete die Urheberin Leopoldine

Thaller das Museum.

HISTORISCHE SCHULKLASSE

Diese hölzernen Schulbänke aus der Volksschule Hohenbrugg-Weinberg

fanden bis nach dem Zweiten Weltkrieg Verwendung. Der damalige

Schulalltag ist nur schwer mit dem heutigen vergleichbar: In den

Klassen waren viele Kinder unterschiedlichen Alters und

Entwicklungsgrades zusammengepfercht. Nur wenige kamen in den Genuss

einer weiterführenden Ausbildung an einer Hauptschule, einer

Berufsschule oder gar einem Gymnasium. Erst spät kamen berufsbildende

Schulen, Realschulen und Realgymnasien hinzu. Mit strenger

Disziplinierung wurde seit der Einführung der Schulpflicht durch Maria

Theresia versucht, eine Grundalphabetisierung zu erreichen: Lesen,

Schreiben und Rechnen sollten die Einwohner der Habsburgermonarchie

„kontrolliert" den aufklärerischen Prinzipien zuführen.

Diese Basiskenntnisse dienten auch als Grundlage zur Steigerung der

landwirtschaftlichen Produktion. Darüber hinaus wurde im Unterricht das

nationale und religiöse Bewusstsein geschärft sowie eine Unterordnung

in die staatliche Struktur eingedrillt. Für Jungen bildeten Disziplin

und Gehorsam die Basis einer vormilitärischen Grundausbildung.

Kritisches Diskutieren und eigenständiges Denken fanden erst ab Mitte

des 20. Jahrhunderts mit einer neuen Lehrergeneration Eingang in den

schulischen Alltag.

LEBZELTEN, KERZEN & HONIG

Kerzen bildeten bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts neben dem

Kienspan, den Öl- und Spirituslampen die Hauptlichtquelle. Feldbach

wurde erst 1911 elektrifiziert, die letzten abgelegenen Bauernhöfe der

Oststeiermark bekamen erst in den 1950er/60er Jahren einen

Stromanschluss. Neben dem zur Kerzenherstellung verwendeten Wachs

stellte auch der von den Bienen hergestellte Honig einen wichtigen

Erwerbszweig dar. Lebzelten/Lebkuchen, Met und Honig waren auch

Festspeisen für besondere Anlässe und Feiertage. Während des gesamten

Jahres wurden sie auf Märkten und Kirchtagen verkauft. Ab 1850 verlor

der Honig mit Beginn der industriellen Produktion von Zucker

schrittweise seine Stellung als wichtigster Süßstofflieferant.

Das Kirchenjahr strukturierte nicht nur das religiöse Leben, sondern

bestimmte mit seinen Hochfesten, Fast- und Feiertagen auch den Alltag.

Kerzen erleuchteten die Kirchen, in der Weihnachtszeit bildeten

Lebzelten beliebte Geschenke. Darüber hinaus versprachen Wallfahrten

Seelenheil und strukturierten das Kirchenjahr. Ziele waren überregional

vor allem Maria Zell und Maria Trost, regional Maria Fieberbründl,

Maria Schnee oder Maria Eichkögl. In den Wallfahrtsorten siedelten sich

Lebzelter an, Verkaufsstände rings um die Kirchen boten Kerzen an. Die

religiösen Wanderungen waren zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wie

Erinnerungsplaketten und -münzen zeigen.

GEOLOGIE & MINERALOGIE

Ein älterer Vulkanismus (16 Mio. Jahre) brachte Trachyte,

Trachyandesite und Andesite hervor, im jüngeren Vulkanismus (5,3-2,6

Mio Jahren) entstanden Basalte, Nephelinite und Tuffe. Basalt wird noch

heute im Steinbruch Mühldorf oder in Wilhelmsdorf am Stradnerkogel,

Kalzite werden in Weitendorf bei Wildon abgebaut. Die häufig

vorkommenden Kristalle (Olivine und Feueropale) entstanden durch

Umwandlung von Vulkangestein. Landschaftlich charakteristisch sind auch

die Ergebnisse explosionsartiger Vulkanausbrüche, wie etwa die

Burgfelsen von Riegersburg und Kapfenstein. Belege für die vulkanische

Vergangenheit sind auch die Thermalquellen und Säuerlinge. Die heißen

Quellen bilden sich nicht nur aus Reservoirs aus früheren Erdzeitaltern

sondern auch aus einsickerndem Wasser. Der Kurort Gleichenberg mit

seiner Heilquelle war bereits im 19. Jahrhunderts berühmt und wurde

seit den 1980er Jahren durch Thermen in Radkersburg oder Loipersdorf

ergänzt.

Sandgruben, versteinerte Schnecken und Muscheln sind Reste von Meer und

Brackwasser in dieser Region. Als sich das Wasser schrittweise

zurückzog, streiften Mammuts oder Dinotherien durch die

Sumpflandschaften. In Mataschen bei Mahrensdorf zeugen versteinerte

Bäume und verschiedene Pflanzen von den dichten Urwäldern. Das heutige

Erscheinungsbild der Südoststeiermark wurde im Laufe der letzten

Million Jahre vor allem durch die Raab und ihre Nebengewässer

(Rittschein, Feistritz, Lafnitz etc.) sowie die Mur und ihre Zuflüsse

(Ottersbach, Limbach/Lendva, Kutschenitza/Kučnica etc.) geformt.

Feldbach war und ist wichtiger Brückenpunkt an der Raab für die

Nord-Süd-Verbindungen und die West-Ost-Verbindungen. Im Bahnhof

Feldbach trifft die steirische Ostbahn mit der Landesbahn aus Bad

Gleichenberg zusammen. Mehr als 5.000 Personen werden täglich mit den

Zügen auf der Ostbahnstrecke Fehring – Graz transportiert.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne diese Videos antun:

Stadtpfarrkirche Feldbach, August 2024

Heimat.Museum im Tabor Feldbach, August 2024