web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Steirisches Feuerwehrmuseum

Groß Sankt Florian, August 2024

Feuer und Kunst – eine „explosive“ Mischung ... Zu

finden mitten im weststeirischen Groß St. Florian im malerischen

Markushof. Du erlebst die Geschichte der steirischen Feuerwehr, siehst

Oldtimer-Raritäten, eine kleine, aber feine Römersammlung und laufend

Kunst- und Kulturausstellungen.

WIE ALLES BEGANN...

Ursprünglich dominierten bei einem Brand Chaos, Angst, Panik und

Verzweiflung. Mit dem Auftauchen der Feuerwehr änderte sich das. Sie

brachte Ordnung in das Chaos und gab den Menschen ein Gefühl der

Sicherheit. Eine wichtige Rolle für die Entstehung von Freiwilligen

Feuerwehren spielten die 1811 von Friedrich Ludwig Jahn gegründeten

Turnvereine. Einerseits brachten die Mitglieder die nötige körperliche

Kondition mit, andererseits versuchten sie sich auch in der

Öffentlichkeit nützlich zu machen. Die Gründung der ersten Freiwilligen

Feuerwehren in Österreich erfolgte 1857 unter der Leitung des

akademischen Turnlehrers Franz Thurner in Innsbruck. Bis 1870 hatten

sich in den österreichischen Kronländern 38 Freiwillige Feuerwehren aus

den bis 1862 verbotenen Jahnschen Turnvereinen gebildet.

Am 19. März 1865 formierten sich die Grazer Turner als Erste in der

Steiermark zur „Freiwilligen Turnerfeuerwehr". Jeder Feuerwehrmann

hatte die Kleidung und Ausrüstung aus eigenen Mitteln zu beschaffen.

Charakteristisch für die Ängstlichkeit der Obrigkeit dieser Zeit war,

dass die k.k. Statthalterei zwar nichts gegen die Löscharbeiten

einzuwenden hatte, wohl aber gegen das Tragen der Beile als „Waffen".

Außerdem erachtete man auch das gemeinsame Nachhausegehen von der

Brandstätte als „unstatthaft". Doch die Zeit war reif für eine

grundlegende Neuorganisation der Brandbekämpfung. Die technischen

Verbesserungen, wie etwa die Erfindung der Dampfspritze von John

Ericson 1828, erforderten ein immer qualifizierteres Personal.

Signalhorn - Horn für Alarm- und Kommandozeichen

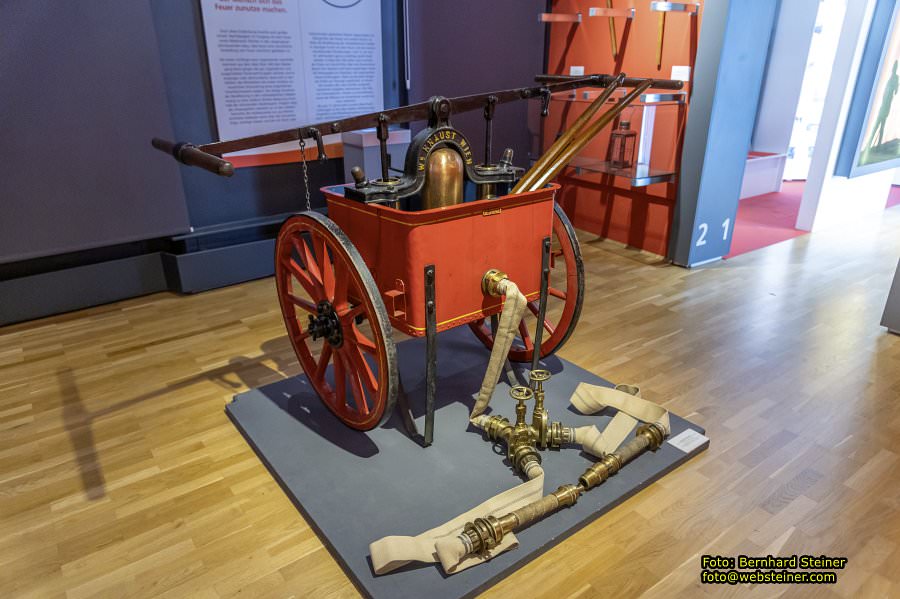

Doppelkolbenpumpe - Selbstansaugende KNAUST-Kolbenpumpe für 4-Mann-Bedienung.

Die Pumpe konnte auch zur Löschwasserförderung (200 bis 400 Liter in der Minute) verwendet werden.

BRANDRAUCH! BITTE NICHT EINATMEN

Das Lebenslicht des Menschen brennt...

ohne Nahrung - 30 Tage

ohne Wasser - 3 Tage

ohne O2 - 3 Minuten

Lange Zeit hatte die Feuerwehr keinen Schutz vor schädlichem Rauch und

Qualm auf Brandstellen. Im Gegenteil, es galt als Mut- und

Bewährungsprobe, weitgehend ungeschützt in brennende Gebäude

einzudringen. Man nahm höchstens seinen „Löschbart" zwischen die Zähne.

Als die ersten Rauchhelme zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt

wurden, änderte sich die Lage. Bis zur Einführung von Atemschutzmasken

und umluftunabhängigen Atemschutzgeräten war der Rauchhelm die einzige

Möglichkeit, in verqualmte Räume einzudringen. Die Entwicklung der

ersten Filtergeräte fällt in die Zeit des Ersten Weltkrieges. 1916

wurden sie im „Gaskrieg" eingesetzt. Die großflächige Anwendung

erfolgte im Zweiten Weltkrieg. Die „Gasmaske" war nicht nur

Ausrüstungsgegenstand der Soldaten, sondern auch Schutzgerät im zivilen

Bereich. Mit fortschreitender Technik veränderten sich sowohl Material

und Form der Masken. Neben dem Pressluftatmer fanden die

„Sauerstoffschutzgeräte" im Feuerwehrwesen Anwendung. Heute wird

zwischen dem leichten Atemschutz mit Filtergeräten und dem schweren

Atemschutz mit Isoliergeräten unterschieden.

* * *

Magirus Rauchhelm

Der Rauchhelm war bis zur Erfindung der Atemschutzmasken die einzige Möglichkeit in verqualmte Räume einzudringen.

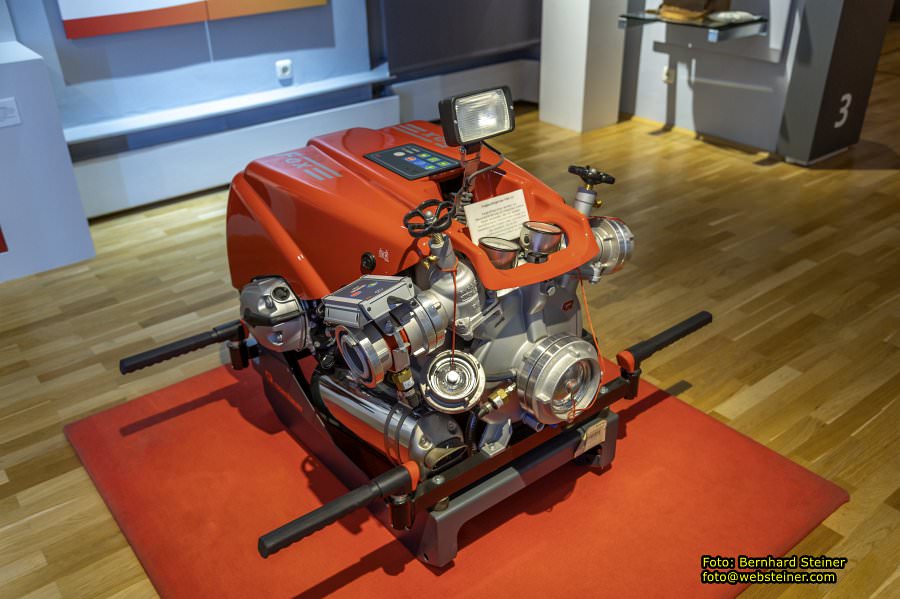

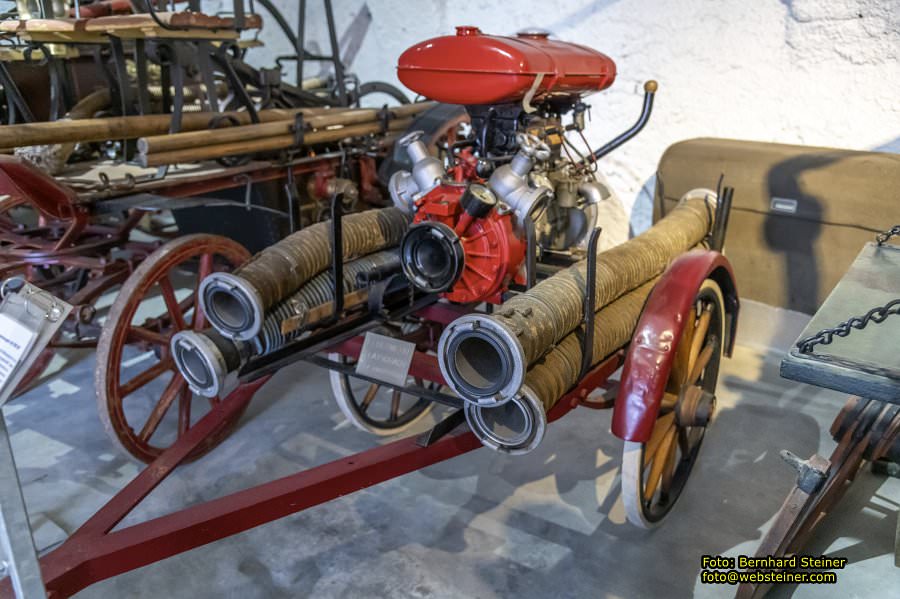

Tragkraftspritze FOX III

Tragkraftspritzen werden zur Wasserbeförderung mit möglichst hohem

Druck verwendet. Mit ihr werden überlicherweise Tanklöschfahrzeuge von

Gewässern wie Flüssen oder Löschteichen aus gespeist, um so die

Löschwasserversorgung bei der Brandbekämpftung sichern zu können.

DAS FEUER & DER MENSCH

Seit vierhunderttausend Jahren kann der Mensch sich das Feuer zunutze machen.

Doch diese Entdeckung brachte auch großes Unheil. Nachlässigkeit im

Umgang mit dem Feuer sowie Missbrauch führten in den vergangenen

Jahrtausenden dazu, dass kaum eine menschliche Ansiedlung vom Feuer

verschont geblieben ist. Die ersten Anfänge einer organisierten

Löschhilfe stammen aus dem alten Rom. Mit dem Niedergang Roms gingen

die gut organisierten und ausgerüsteten Feuerwehrtruppen verloren und

es vergingen viele Jahrhunderte, bevor sich in den Städten des

Mittelalters die ersten Ansätze zur neuerlichen Entwicklung eines

organisierten Feuerlöschwesens zeigten. Die stetige Zunahme der

Bevölkerung in den mittelalterlichen Städten zwang zu einer äußerst

dichten Bebauung innerhalb der schützenden Stadtmauern. Folglich stieg

die „Feuergefahr" drastisch an. In den Städten herrschte die

Holzbauweise vor, aus Steinen errichtete Gebäude waren eher die

Ausnahme. Enge, winklige Gassen und die mit Stroh oder Holzschindeln

gedeckten Dächer begünstigten ein Übergreifen des Feuers auf andere

Häuser. So lebte die Bevölkerung der mittelalterlichen Städte in

ständiger Furcht vor dem Feuer und den daraus resultierenden

Plünderungen. Vom 12. bis zum 14. Jahrhundert gab es unzählige große

Stadtbrände.

In diese Zeit fällt daher auch erstmals der Erlass von Vorschriften

über eine feuersichere Bauart von Häusern und Feuerungsanlagen sowie

die Herausgabe von Gesetzen, den sogenannten „Feuer-Ordnungen". Darin

wurde jeder Bürger bei Strafe zur Vorsorge verpflichtet. Im Brandfall

mussten alle, nach Zünften aufgeteilt, bestimmte Aufgaben übernehmen.

Mit Hilfe von Feuerpatschen, Decken und Einreißhaken sowie der Bildung

von Eimerketten wurde das Feuer bekämpft. Bis zum 17. Jahrhundert

wurden diese Feuerordnungen in fast allen Städten Mitteleuropas

eingeführt und Pflichtfeuerwehren in Form von Lösch- und Brandgilden

oder Löschcorps gebildet.

STEIRISCHES FEUERWEHRMUSEUM Groß St. Florian

IN WÜRDIGUNG DER VERDIENSTE UM DAS FEUERWEHRWESEN GEWIDMET

DER LANDESFEUERWEHRVERBAND STEIERMARK

LEBRING. IM SEPTEMBER 2020

Steirische Florianiplakette in GOLD

FORTSCHRITT IM FEUERWEHRWESEN

Die Entwicklung der steirischen Freiwilligen Feuerwehren vollzog sich

bemerkenswert rasch. 1871 waren beim ersten Landesfeuerwehrtag schon

zwanzig Feuerwehren vertreten. Nur neun Jahre später vertrat der

Steirische Landesfeuerwehrgauverband bereits 182 Freiwillige

Feuerwehren. Die Ausbildung sowie die technischen Geräte wurden je nach

den finanziellen Mitteln verbessert. Nach der Jahrhundertwende hatte

sich der Feuerwehrgedanke endgültig durchgesetzt und bestätigt. Die

Jahre vor dem Ersten Weltkrieg brachten eine Reihe einschneidender

Änderungen mit sich. Nicht nur in organisatorischer, sondern auch in

sozialer Hinsicht gab es Neuerungen. So wurde eine allgemeine

Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Landesfeuerwehrverbandes

eingeführt.

Schon nach kurzer Zeit spielten die Feuerwehren eine wichtige

gesellschaftliche Rolle als gemeinschaftsbildende Organisation. Ein

schwerer Schlag für die Freiwilligen Feuerwehren waren allerdings die

Verluste ihrer Kameraden während der beiden Weltkriege. Angesichts der

wirtschaftlichen und politischen Lage gestaltete sich der Wiederaufbau

schwierig. Die Zwischenkriegszeit war von Improvisationskunst

gekennzeichnet. Aber so konnte nach und nach wieder ein

flächendeckender Brandschutz aufgebaut werden. Heute ist das

Feuerwehrwesen in Österreich Landessache. Die Organisation der

Feuerwehr in der Steiermark ist durch das „Steiermärkische

Feuerwehrgesetz" geregelt. Die Feuerwehren sind einheitlich gestaltete,

technisch entsprechend ausgerüstete Einrichtungen. Sie sind

verpflichtet, bei Gefahren, Brand- und Katastrophenfällen sowie

Elementarereignissen, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen drohen,

Hilfe zu leisten.

Dienstgrade

Alarmhorn, Leihgeber: FF Großlobming

Feuerwehrgurt, Feuerwehrbeil und Krückenspritze, Leihgeber: FF St. Margarethen

Wasserscheffel, Leihgeber: BTF ÖBB Knittelfeld

Petroleum-Sturmfackel, Leihgeber FF Großlobming

Trinkhorn, Leihgeber: FF Kleinlobming

Feuerwehrschwerter und -säbel

Anfänglich stellten sich die Behörden gegen die Uniformierung der

freiwilligen Feuerwehren und das Tragen von Feuerwehrschwertern und

-säbeln. Vor allem das Kriegsministerium argumentierte anfangs, dass

die Uniformierung und die Dienstgradabzeichen der Feuerwehren zu sehr

der Armeeuniformierung entsprachen. Das Tragen von Feuerwehrschwertern

und -säbeln legte man als „Waffenbesitz" aus und verbot es prompt. Dies

führte schließlich dazu, dass man den Rücken der Feuerwehrsäbel mit

Sägezähnen versah und die Seitenwaffe als „Werkzeug" deklarierte.

Letztlich konnten die Feuerwehren aber durch ihre Leistungen auch die

ärgsten Skeptiker überzeugen und die Verordnungen des Innenministeriums

legalisierten schließlich das Tragen der Seitenwaffen für

Feuerwehrangehörige.

Leihgeber: FF Kleinlobming, FF St. Lorenzen, FF Preg

Der Silberbecher (Skyphos)

Replik Villa Grünau

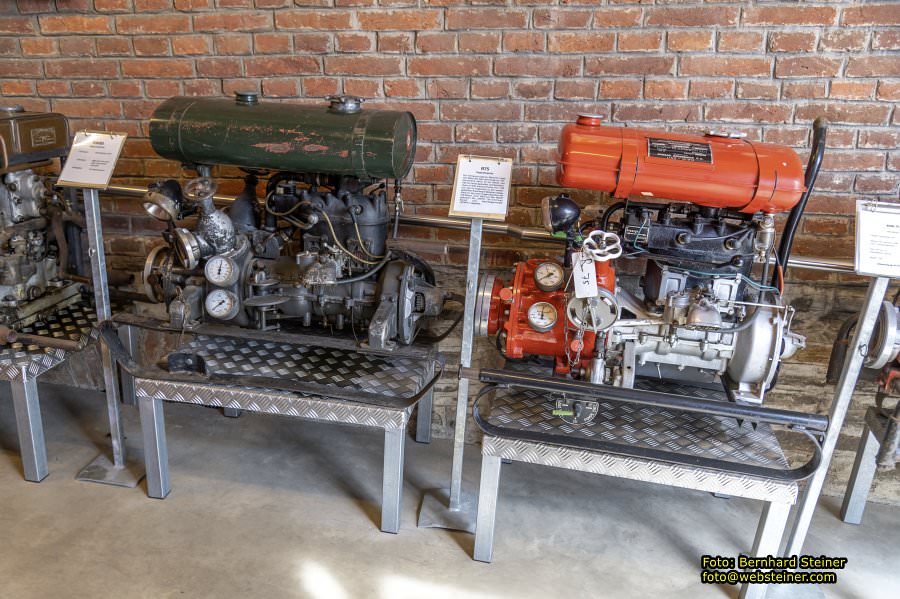

R75 Tragkraftspritze

Die Fertigung eigener Motoren neigt sich Mitte der 50er dem Ende zu.

Verantwortlich dafür ist ein Motor von VW. Ein leistungsstarker und

betriebsicherer 4-Takt Industriemotor mit 1.100 ccm, der im Gegensatz

zu den wassergekühlten Rosenbauer-Motoren luftgekühlt ist. Die erste

Tragkraftspritze mit VW-Motor wird 1954 auf den Markt gebracht: Die

„VW70". Sie wird kurz darauf vom Nachfolgermodell „RVW75" abgelöst.

Feuerwehrzille

Die Feuerwehrzille ist ein Wasserfahrzeug zum Personen- und

Materialtransport. Sie wird durch Rudern oder Schieben fortbewegt.

Gerudert wird stromabwärts, gestochen stromaufwärts. Zillen, die

österreichische Feuerwehren im Wasserdienst heute einsetzen, werden

einheitlich nach den Baurichtlinien des Österreichischen

Bundesfeuerwehrverbandes konstruiert. Die Feuerwehrzille ist 7 m lang

und besteht aus Fichtenholz. Durch die Verwendung von dicken

Holzbrettern oder entsprechenden Platten ist dieses typische

Flachwasserboot sehr robust und kann deshalb auch in überschwemmten

Gebieten eingesetzt werden, wo man aufgrund des trüben Wassers

Hindernisse, die sich unter der Wasseroberfläche befinden und für die

Bootshaut gefährlich sind, nicht ausmachen kann. Außerdem kann die

Zille nicht nur als einzelnes Boot zum Einsatz kommen, sondern auch im

Verbund als Fähre, Arbeitsplattform oder als basisbildende

Schwimmkörper für Behelfsbrücken.

Das Wort Zille stammt wahrscheinlich aus dem Slawischen und wird

entweder isoliert oder in zusammengesetzter Weise verwendet. Zille wird

im gesamten bayrisch-österreichischen Alpenraum, auf der Donau, aber

auch auf der Elbe verstanden. Im westeuropäischen Raum hingegen kommt

er gar nicht vor. Dieser Bootstyp - je nach Größe - wurde für die

verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt: die Jagd, den Fischfang, vor

allem aber für den Transport von Menschen und Handelsgütern aller Art.

Leihgeber Zille Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark Leihgeber

Schiffsstange, Ruder, Rettungsring, Einsatzjacke „Wasserdienst" Max

Aufischer

JAWA Kraftrad

Firmenmäßige Bezeichnung: JAWA 350/634 - 4

Erzeuger: Fa. MOTOKOW, Praha/CSSR

Fahrgestellnummer: 14121

Motornummer: 15404

Erstmalige Zulassung: 05.03.19

Abgemeldet am: 14.04.1992

Wieder angemeldet am: 25.06.1992

Zulassungsbesitzer: FF Hart bei Graz

Abgemeldet am: 30.04.1996

Opel Blitz LF 8 - Feuerwehr Rüst- und Mannschaftswagen mit eingebautem Spritzaggregat

Viertakt-Vergasermotor, Baujahr: 1953, 6 Zylinder, 2473 l Gesamthubraum

Erzeuger: Adam Opel AG, Rüsselsheim/Main

62 PS bei 3700 U/min, Expansionsdämpfer, Hinterradantrieb, Innenbackenbremse

Leihgeber: FF Stallhof bei Stainz

Löschwasser-Außenlastbehälter Typ „Bambi-Bucket"

Löschwasser-Außenlastbehälter des Typs „Bambi-Bucket" sind für den

Einsatz am Lasthaken geeigneter Hubschrauber besonders gestaltete und

zugelassene Wasserbehälter. Im Lagerzustand befinden sie sich in einer

speziellen Transporttasche inklusive Tragegeschirr und (Fern-)

Steuergerät. Sie sind faltbar und können somit auch an Bord des

Hubschraubers zum Einsatzort transportiert werden. Beim Transport am

Boden sind keine besonderen Hilfsgeräte notwendig. Der

zusammen-geklappte „Bambi- Bucket" öffnet sich während der Befüllung

mit Löschwasser selbsttätig. Er kann im Schwebeflug durch das

Eintauchen in Flüsse oder Seen direkt in der Nähe des Waldbrandgebietes

nach jedem Wasserabwurf schnell wieder neu mit Wasser aufgefüllt werden.

Leihgabe FF Aigen im Ennstal

Flugplatzlöschfahrzeug (FLF 4)

Baujahr: 1970

Motor Magrius Deutz, 150 PS

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Gesamtgewicht: 10.600 kg

Tankvolumen Wasser: 3.500 Liter

Tankvolumen Schaum: 350 Liter

Feuerlöschpumpe: Klöckner & Humbold

Pumpenleistung: 2.400 Liter / min

Monitorleistung: 1.600 Liter / min

Gesamtgewicht: 10.600 kg

Schnellangriff: 2 x 30 Meter

Leistung Schnellanriff: 400 Liter / min

Leihgeber: Flughafen Graz Betreibs GmbH

Das FLF war das 2. Löschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr Graz. Es war in Betrieb von Juli 1971 bis 2004.

VW T2, KLF

Baujahr: 1970

Max. Nutzlast: 915 kg

Leistung: 46 PS

Motor: Viertakt-Vergasermotor

Leihgeber: BTF LKH Graz II

Dieses Einsatzfahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Glauning

St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark 1970 als KLF in den

Dienst gestellt. Nach 23-jähriger Einsatzzeit bei der FF Glauning wurde

das KLF 1993 für die Betriebsfeuerwehr des damaligen

Landesnervenkrankenhauses Graz mit 27.400 km angekauft.

2011 konnte es die schweren Einsatzgeräte der Betriebsfeuerwehr nicht

mehr aufnehmen und hatte somit 41 Einsatzjahre geschafft. Es wurde ein,

der Zeit entsprechend ausgestattetes, MZF mit einem 4,5t Fahrgestell

angeschafft. Das KLF erfüllt noch gute Dienste und steht der BtF als

Oldtimer zur Verfügung!

Mercedes L 1500 S

Baujahr: 1941

Aufbau: Firma Rosenbauer

Maximale Nutzlast: 1000 kg

Hubraum: 2594 ccm, 60 Ps, Viertakt-Vergasermotor, 6 Zylinder

Das Fahrgestell dieses leichten Löschgruppenfahrzeuges LLG (nach 1943

LF8) wurde von Daimler-Benz ab Mitte 1941 gebaut und von verschiedenen

Firmen wie Flader, Hermanns oder Rosenbauer aufgebaut. Aufgrund der

geringen Nutzlast konnte die Tragkraftspritze nicht in den Aufbau

eingeschoben, sondern musste in einem Einachsenanhänger mitgeführt

werden. Dieses LLG wurde 1941 an die Gaufeuerwehrschule Graz

ausgeliefert und diente dort als Schulungsfahrzeug. Nach dem Zweiten

Weltkrieg wurde es in Rot umlackiert, die eingebauten Geräteladen

entfernt und nach der neuen Taktik einer Tragkraftspritze eingeschoben.

Austro Daimler (später Steyr) Feuerwehr Rüst- und Mannschaftswagen

Viertakt-Vergasermotor, 4 Zylinder, 3620 l Gesamthubraum, 55 PS, Expansionsdämpfung, 4-Radantrieb

Innenbackenbremse, hydraulisch, Eigengewicht 3180 kg, Baujahr: 1937, Erzeuger: Steyr-Daimler-Puch AG

Leihgeber: FF Bruck an der Mur

Schutzanzug aus Asbest um 1900

In der Neuzeit fand Asbest erstmals in den 1820er Jahren eine

ernsthafte Anwendung. Die Fasern wurden zu feuerfester Kleidung für

Feuerwehrleute verarbeitet. Als „Hitze- (Teil) Schutz" kommen vorerst

Hauben aus Asbest in Verwendung, in weiterer Folge auch Asbestmäntel.

Doch mit zunehmendem Asbestverbrauch stiegen auch die

Gesundheitsgefahren. Bereits um 1900 wurde die Asbestose als Krankheit

entdeckt. 1943 wurde Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastungen als

Berufskrankheit anerkannt und seit 1970 wird die Asbestfaser offiziell

als krebserzeugend bewertet.

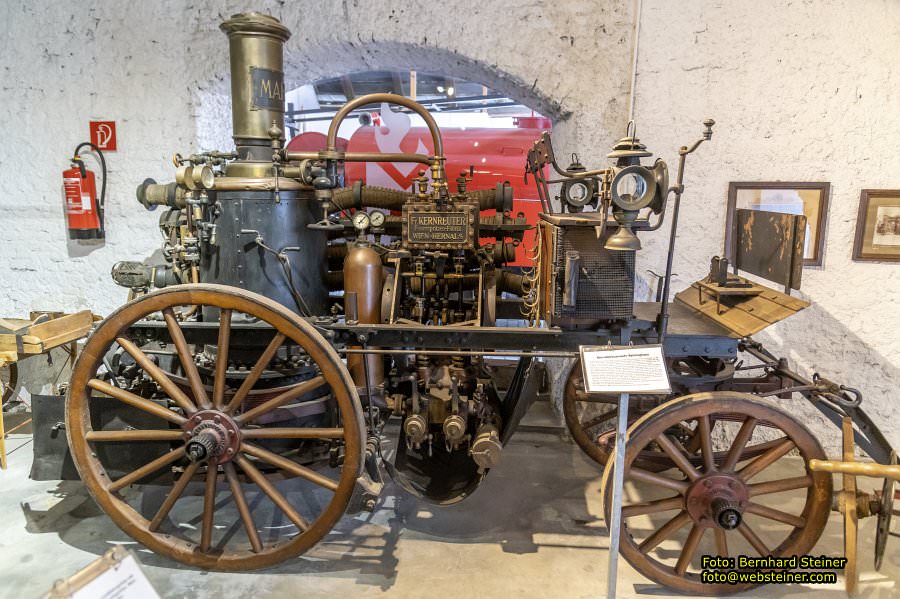

Betriebsfeuerwehr Reininghaus

Die Betriebsfeuerwehr Reininghaus wurde als freiwillige

Fabriksfeuerwehr von Gustav von Reininghaus und Direktor Cajetan

Herberger ins Leben gerufen und gehört zu den Ältesten der Steiermark.

Aufzeichnungen zeigen Gefahren, mit denen anno dazumal zu rechnen war,

wie Vorgänge in der Spirituosenfabrik und auch der Funkenflug durch

Dampflokomotiven. Da man schon immer Wert auf zeitgerechte Ausrüstung

legte, wurde im Jahre 1909 eine Dampfspritze gekauft, welche liebevolle

„Martha" genannt wurde. Diese Spritze kam nicht nur am eigenen

Werksgelände zum Einsatz, sondern man half mit ihr im gesamten Grazer

Raum aus.

Nach 1945 wurde die Braustätte nach Puntigam verlegt, wo nach einem

Brand im Hubertussaal der Ruf nach einem verstärkten Engamement bei der

Betriebsfeuerwehr laut wurde. Seit 1958 sorgte eine ständig, während

der dienstfreien Zeit tätige, dreiköpfige Bereitschaft für den

kontinuierlichen Brandschutz im Betrieb. In den Jahren 1962 bis 1975

wurde Ausrüstung verbessert, was 1976 bei einem Großbrand in der

Likörfabrik zu tragen kam, da zusammen mit der Berufsfeuerwehr ein

Übergreifen auf andere Objekte verhindert werden konnte. Durch den

Verkauf der Brüder Reininghaus Ges.m.b.H. kam es zu verschiedenen

Rationalisierungen, denen auch der Bereitschaftsdienst zum Opfer fiel.

Am 23. September 1998 wurde die Betriebsfeuerwehr Reininghaus aufgelöst.

Brauerei Reininghaus

Am Steinfeld stand ein altes Mauthaus wo Lorenz Schaup mit den

Bierbrauen begonnen hat. 1853 kamen die beiden Brüder Johann Peter und

Julius Reininghaus aus Isenburg bei Westfalen nach Graz und kauften das

Haus mitsamt der Brauerei von dem damaligen Besitz der Familie

Königshofer. Zum Zeitpunkt der Übernahme dieser winzigen Brauerei am

westlichen Stadtrand von Graz verzeichnete diese einen Ausstoß von

gerademal 2300 Hektolitern. Bereits 1892 hatten die beiden Brüder den

Betrieb so weit ausgebaut, dass ungefähr die hundertfache Menge Bier

gebraut werden konnte. Dieser beachtliche Aufschwung war auch bei Hof

nicht unbemerkt geblieben, sodass Kaiser Franz Josef dem technisch

innovativen Johann Peter Reininghaus im Jahre 1883 einen Adelstitel

verlieh.

Reininghaus war aber auch ein weithin bekannter Förderer der Künste. So

ist es unter anderem ihm zu verdanken, dass auf Grund seiner

großzügiger Unterstützung Peter Rossegger als der wichtigste steirische

Heimatdichter anzusehen ist. Die beiden Weltkriege trafen auch die

Brauerei Reininghaus schwer. Jedoch gerade in dieser Krisenzeit fällte

Dr. Peter Reininghaus eine zukunftsweisende Entscheidung. Er erwarb

einen wesentlichen Anteil der ersten Grazer Aktienbrauerei, dem

Braubetrieb Puntigam.Diese Zusammenarbiet der beiden bedeutensten

Grazer Biermarken hält bis zum heutigen Tag an.

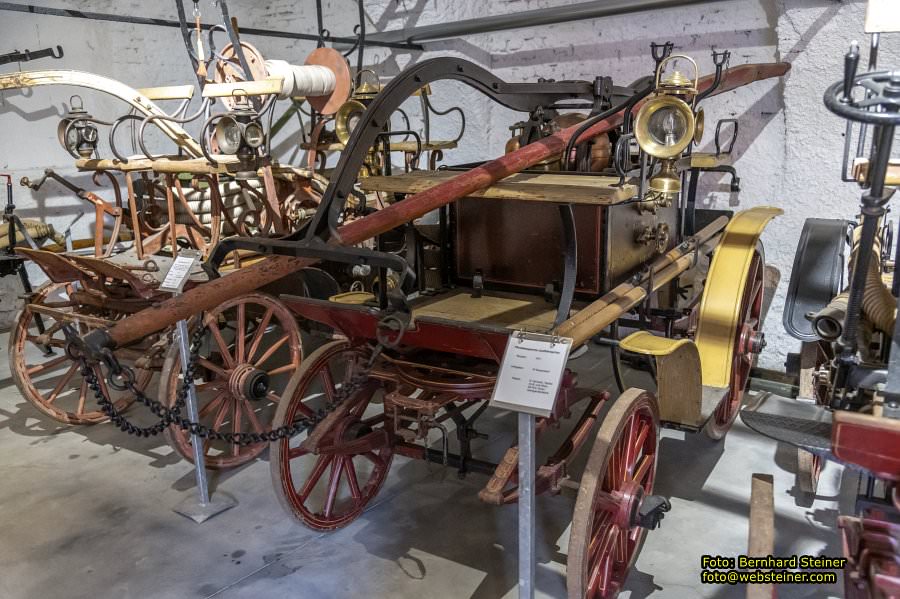

Pferdebespannte Landfahrspritze mit Zwei-Kolben-Handdruckspritze, Wenderohr und Kufen

Konstrukteur: Johann Föltl, Baujahr: 1844, Ort: Graz, Leihgeber: FF Aflenz

„Pumpenwagen mit RW 80"

1928 wurde die erste Motorspritze für die Feuerwehr Flatschach

angeschafft. Dabei fiel die Wahl auf die Motorspritze der Marke Union

mit dem entsprechenden Pumpenwagen. Die Fianzierung wurde durch den

Beitrag des LFV mit 1800 Schilling, Gemeind Flatschach mit 2000

Schilling und der Feuerwehr Flatschach mit 2376 Schilling

sichergestellt. Im Eisatz- oder Übungsfall wurde der Pumpenwagen mit

Traktoren der Landwirte gezogen die Mitglieder der Feuerwehr waren.

1948 kam es zum Ankauf der TS RW80 von der Firma Rosenbauer.

Pferdebespannte Landfahrspritze mit Zwei-Kolben-Handdruckspritze und Schlauchhaspel

Baujahr: Um 1900, Leihgeber: FF Oberschwarza

Pferdebespannte Landfahrspritze

Baujahr: 1911m Leihgeber: FF Pausendorf, Patent: R. Cermark, Teplitz im B. und Wien, KK Priv. Feuerlöschgerätefabrik

„Landfahrspritze, Bj. 1901"

Diese voll funktionsfähige Aprotzspritze aus dem Jahr 1901 wurde 1986

von der FF Schladming angekauft und von Wilhelm Pomberger aufwändig

restauriert.

Baujahr: 1901, Fahrgestell: E.C. FLADER Sorgenthal/Böhmen, Gesamtgewicht: 980 kg, Motorleistung: 2-4 PS

Leihgeber: FF Schladming

VON DER HANDDRUCK- SPRITZE ZUR DAMPFSPRITZE

Um 1600 wurde die Feuerspritze „wiedererfunden".

Pferdebesitzer waren verpflichtet, für eine vereinbarte Zeitspanne

Pferde zur Verfügung zu stellen. Mit der Erfindung der Dampfmaschine

durch James Watt wurde die Dampfkraft auch bald für den Betrieb von

Feuerspritzen verwendet.Davor standen nur Stockspritzen, Eimer,

Einreißhaken, Decken und andere einfache Geräte zur Verfügung. Durch

die weitaus sichereren Motorspritzen verloren die Dampfspritzen

zunehmend an Bedeutung. Mit der Verbesserung der Fahrzeugtechnik kam

auch das Ende der Pferde im Feuerwehrdienst. Die Versorgung der Tiere

gestaltete sich zusehends schwieriger - das Futter war teuer und die

Pferde im Winter durch die Kälte wenig einsatzfähig. Außerdem konnten

sie die schweren Dampfspritzen kaum mehr ziehen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: