web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Globenmuseum

der OeNB, Jänner 2023

Globen- und Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek

Weltweit einzigartig ist das Globenmuseum mit mehr als 250 Exponaten im

prachtvollen Ambiente des Palais Mollard. Das Esperantomuseum

präsentiert neben der mehr als 100-jährigen Geschichte des Esperanto

auch außergewöhnliche Plansprachen wie das Klingonische aus der

Fernsehserie „Star Trek“.

Das Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist

weltweit eines der ältesten Sprachmuseen und eine der bedeutendsten

Einrichtungen seiner Art. Seit der Gründung im Jahr 1927 verfügt das

Esperantomuseum über eine umfangreiche Bibliothek, die 1990 die

Bezeichnung Sammlung für Plansprachen erhielt. Eine über 90-jährige

kontinuierliche Sammeltätigkeit ließ die weltweit größte Fachbibliothek

für Esperanto, Plansprachen und Interlinguistik entstehen.

Die Erzählung vom Turmbau zu Babel in der Genesis stellt die

Sprachenvielfalt als Strafe Gottes dar. Dieser Mythos war seit jeher

Inspiration und Herausforderung, die verlorene Einheit durch die

Schaffung einer universalen Sprache wiederzuerlangen. Im Laufe der Zeit

wurden Hunderte so genannter Plansprachen entworfen, von den

philosophischen Systemen des 17. und 18. Jahrhunderts über die

Welthilfssprachen des 19. und 20. Jahrhunderts bis zum Klingonisch der

Fernsehserie Star Trek in unseren Tagen. Diese Fülle dokumentiert die

Sammlung für Plansprachen der Österreichischen Nationalbibliothek, die

größte ihrer Art weltweit.

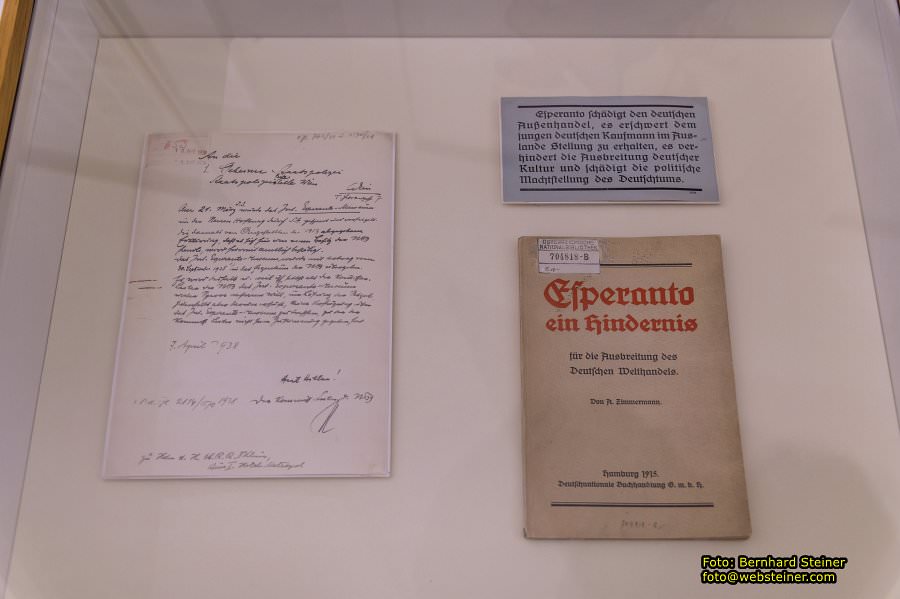

Nationalsozialismus: Die

humanitäre Grundidee des Esperanto war den Diktatoren des 20.

Jahrhunderts suspekt. Hitler titulierte Esperanto als „jüdische

Universalsprache", mit der das „Weltjudentum" die Herrschaft erringen

wolle. Esperanto-Vereinigungen wurden verboten, das Esperantomuseum

nach dem Einmarsch der Nazi-Truppen in Österreich geschlossen. Die

Bücher des Esperantomuseums sollten nach Berlin verfrachtet werden. Der

damalige Generaldirektor der Nationalbibliothek, Paul Heigl

(1887-1945), verhinderte unter dem Hinweis, dass es sich um einen

bibliothekseigenen Bestand handelt, den Abtransport.

Esperanto schädigt den deutschen

Außenhandel, es erschwert dem jungen deutschen Kaufmann im Auslande

Stellung zu erhalten, es verhindert die Ausbreitung deutscher Kultur

und schädigt die politische Machtstellung des Deutschtums.

Vincenzo Coronelli (1650-1718) gilt als bedeutendster

Globenkonstrukteur und -hersteller und als würdiger Nachfolger der

erfolgreichen niederländischen Globenproduzenten aus der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts.

Er wurde am 15. August 1650 als Sohn eines Schneiders in Venedig

geboren und trat mit 15 Jahren in ein Minoritenkloster ein. Danach

studierte er Theologie und wurde 1674 zum Doktor promoviert. Coronelli

entwickelte sich in der Folgezeit zu einem vielseitigen Gelehrten; er

betätigte sich nicht nur als Theologe sondern auch als Kosmograph,

Kartograph sowie Globenkonstrukteur und er wirkte als Autor und

Herausgeber mehrbändiger Atlanten und Bücher unter anderem eines

umfangreichen enzyklopädischen Werkes. Er interessierte sich auch für

technische Wissenschaften und ihre Anwendung. Vincenzo Coronelli

kompilierte vor allem das Wissen seiner Zeit. Dabei nutzte er alle

Möglichkeiten, die sich ihm als einem hochgestellten Mitglied eines

katholischen Ordens mit hervorragenden überregionalen Beziehungen

boten. Seine organisatorischen Fähigkeiten und die Begabung. sich

Unterstützung zu verschaffen, ermöglichten ihm, sein Wissen in Form von

Büchern, Karten und Globen zu verbreiten.

1684 gründete Coronelli mit der „Accademia degli Argonauti" die erste

geographische Gesellschaft der Welt, deren Mitglieder aus ganz Europa

seine Tätigkeit finanziell unterstützten. Aus bescheidenen

Verhältnissen stammend, ermöglichten ihm seine erfolgreichen,

wissenschaftlichen Aktivitäten eine beeindruckende Karriere: 1685 wurde

er zum Kosmographen der Republik Venedig ernannt und 1701 zum

Generaloberen des Minoritenordens gewählt. Von seinen zahlreichen

Büchern sind in Bezug auf die Globen zwei hervorzuheben: die 1693

publizierten „Epitome cosmografica", eine Art Lehrbuch, dass seine

Vorlesungen in Kosmologie an der Universität Venedig zusammenfasst und

unter anderem auch eine Abhandlung über Globen enthält, und das ab dem

Jahr 1700 veröffentlichte, sehr seltene „Libro dei Globi", das die

Globussegmente aller seiner in Serie produzierten Globen beinhaltet.

Coronelli starb am 9. Dezember 1718 in Venedig. Er wurde in der Kirche

Santa Maria dei Frari beigesetzt, wo heute noch seine Grabplatte

besichtigt werden kann.

Himmelsglobus, Ø 15 cm, Vincenzo Coronelli Venedig, um 1693

Erdglobus, Ø 15 cm, Vincenzo Coronelli Venedig, um 1693

Die Globen des Vincenzo Coronelli

Wann Coronelli begann, sich erstmals mit der Herstellung von Globen zu beschäftigen, ist nicht bekannt.

Überliefert ist aus dem Jahr 1678 die Anfertigung eines (nicht

erhaltenen) Manuskriptglobenpaares für Ranuccio Farnese. Herzog von

Parma. Diese Globen, jeweils im Durchmesser von 1,75 Metern, erregten

die Aufmerksamkeit des außerordentlichen Botschafters Frankreichs in

Rom. Kardinal César d'Estrées, der ihn daraufhin 1680 mit der

Anfertigung eines prunkvollen Globenpaares für den französischen König.

Ludwig XIV., beauftragte. Zu diesem Zweck übersiedelte Coronelli nach

Paris und verbrachte dort die Jahre 1681 bis 1683. Er erhielt

vielfältige Unterstützung und Zugang zu den aktuellsten geographischen

Daten. Die Globen, jeweils im Durchmesser von 3.85 Metern, waren

wiederum Einzelstücke. In Bezug auf ihren Informationsgehalt, ihre

Konstruktion und ihre Gestaltung stellten sie Spitzenleistungen dar.

Ihre eigentliche Funktion lag jedoch im Symbolischen: sie sollten vor

allem der Verherrlichung des Sonnenkönigs dienen. In seine Heimatstadt

Venedig zurückgekehrt. begann Coronelli, auf der Grundlage der für

Ludwig XIV. entworfenen Globuskarten, ab 1686 mit der Serienproduktion

eines repräsentativen Globenpaares im Durchmesser von jeweils 110 cm.

Der Erdglobus wurde 1688 in Venedig fertig gestellt. Die erhaltenen

Exemplare unterscheiden sich nur in der Kolorierung und in der

Gestaltung der Gestelle. Von den Himmelsgloben, deren Segmente in Paris

und in Venedig gestochen wurden. existieren demgegenüber drei Ausgaben:

zwei Konvex-Versionen (Paris 1686 und Venedig 1699) und eine

Konkavausgabe (Venedig 1692).

Montierte Globen im Durchmesser von 110 cm wurden nur in Venedig und

Umgebung verkauft. Für weiter entfernte Interessenten wurden die Kugeln

und die Gestelle nach Konstruktionsplänen in der Umgebung des Käufers

angefertigt. Dann wurden die aus Venedig gelieferten Globussegmente

aufkaschiert und nach den Vorstellungen des Käufers von Hand koloriert.

Coronellis repräsentative Prachtgloben im Durchmesser von 110 cm waren

für den Adel und für kirchliche Würdenträger gedacht. Sie verkauften

sich gut und erreichten eine bemerkenswerte Verbreitung in Europa. Die

großen, attraktiven Globen wirkten nicht nur als wissenschaftliche

Instrumente und als Sinnbilder für Bildung und In-teresse an den

Wissenschaften sondern auch als Zeichen für die Einheit irdischen und

universellen Wissens und als Statussymbole. Coronelli entwarf auch

Globenpaare in kleineren Durchmessern: 1693 Erd- und Himmelsgloben im

Durchmesser von 5 und 15 cm. 1696 im Durchmesser von 48 cm und 1697 von

8,5 cm. Somit verfügte er Ende der 1690-er Jahre über die Möglichkeit,

Globenpaare unterschiedlicher Durchmesser in Serie zu fertigen und zu

verkaufen.

Himmelsglobus (konkav), Ø 110 cm, Vincenzo Coronelli, Venedig, um 1693

Erdglobus, Ø 110 cm, Vincenzo Coronelli, Venedig, um 1688

Der Himmelsglobus ist ein

Modell des scheinbaren Himmelsgewölbes, dessen Oberfläche mit einer

kartographischen Darstellung versehen ist. Dieses Kartenbild gibt die

Positionen der Fixsterne und deren Zusammenstellung zu Sternbildern

wieder. Oft sind auch astronomische Nebel und andere Himmelsobjekte

sowie Informationen zu astronomischen Phänomenen, zum Beispiel zu

Kometen und ihren Bahnen oder zu plötzlich aufgetretenen

Helligkeitsveränderungen von Sternen (Novaausbrüche) abgebildet. Von

der Erde aus wird der nächtliche Sternenhimmel von jedem Punkt aus so

wahrgenommen, als würden sich alle Himmelskörper in der gleichen

Entfernung von ihr auf der Innenseite einer Hohlhalbkugel befinden. Auf

der Grundlage des Wissens um die Kugelgestalt der Erde entstand so in

der Antike die Vorstellung eines kugelförmigen, die Erde umhüllenden

Firmaments. Der Himmelsglobus, als Modell dieser scheinbaren

Himmelskugel, bildet den Sternenhimmel jedoch auf dem Äußeren einer

Kugeloberfläche ab, wobei die Erde als im Zentrum befindlich und die

Kugel als transparent gedacht werden muss. Auf diese Weise erscheinen

die Sternpositionen und -konstellationen auf der Globuskarte

seitenverkehrt. Diese übliche Form der Darstellung wird konvex genannt.

Eine zweite Variante der Himmelsgloben zeigt die Sternpositionen und

-konstellationen seitenrichtig so, wie sie sich im Inneren der

gedachten Himmelskugel darstellen. Diese Wiedergabeform ist jedoch

problematisch, da das Bild dennoch von außen auf der Oberfläche des

Globus, und somit falsch gewölbt, betrachtet wird. Diese, als konkav

bezeichnete Variante ist daher seltener hergestellt worden.

Himmelsgloben geben, im Gegensatz zu Karten, die Beziehungen der

Positionen von Himmelskörpern, wie sie sich von der Erde aus

darstellen, unverzerrt, in ihrer richtigen gegenseitigen Lage und in

ihren Winkelbeziehungen zueinander, wieder. In ein, mit zusätzlichen

Ringen und Skalen versehenes Gestell montiert, kann mit dem

Himmelsglobus für jeden Ort der Erde und für jede Tages- und Nachtzeit

des Jahres der jeweils sichtbare Ausschnitt des Sternenhimmels

eingestellt werden. Um seine Achse gedreht, macht er den scheinbaren

Lauf der Gestirne um die Erde, mit Auf- und Untergang sowie

Kulmination, nachvollziehbar. Neben den oft sehr dekorativ gestalteten,

teilweise sogar künstlerisch anspruchsvollen, bildlichen Darstellungen

der Sternkonstellationen befinden sich auf alten Himmelsgloben häufig

auch Textinformationen. In einem, zumeist eingerahmten Textfeld, wird

der Globus bezeichnet, Autor, Hersteller, (bei Seriengloben) Verleger

und oft auch Ort und Jahr der Anfertigung angegeben. Diese

Informationen sind, neben dem Kartenbild, für die Interpretation der

Globen von großer Bedeutung. Zusätzlich werden manchmal die Quellen der

kartographischen Darstellung - Sternkataloge, Himmelskarten und

-atlanten - genannt. Weitere Texte können bestimmte astronomische

Phänomene und/oder Ereignisse erläutern oder auch Anmerkungen für die

Benützung des Globus enthalten. Das Kartenbild moderner Himmelsgloben

weist in der Regel keine Texte auf. Viele Hersteller publizierten zu

ihren Himmelsgloben Gebrauchsanleitungen, denen oft eine Einführung in

die Astronomie vorangestellt war.

„Columbus-Himmelsglobus" Himmelsglobus, Ø 33 cm

Johannes Riem/C. Luther Berlin/Stuttgart, Columbus-Verlag, um 1950

Himmelsglobus, Ø 33 cm

Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1870

Himmelsglobus, Ø 10 cm

Carl Rohrbach Berlin, Verlag Dietrich Reimer, 1896

„Navisphère" Himmelsglobus, Ø 21 cm

H. de Magnac Paris, Verlag Lorieux, um 1925

6 Himmelsglobus, Ø 68 cm

Willem Janszoon Blaeu Amsterdam, Verlag Joan Blaeu, nach 1645

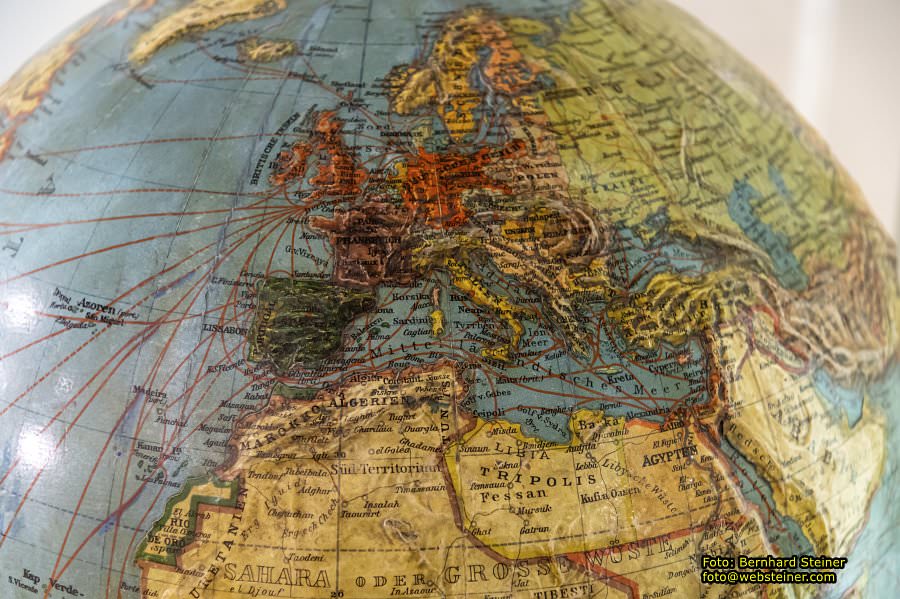

Der Erdglobus ist ein Modell

der kugelförmigen Erde, das auf seiner Oberfläche mit einer

kartographischen Darstellung versehen ist. Diese zeigt die Verteilung

der Landmassen und der Meere nach dem jeweiligen Kenntnisstand. Die

meisten alten und neuen Erdgloben enthalten darüber hinaus

Informationen zur Erdoberfläche (Terrain, Gewässernetz, bedeutende

Siedlungen). Das kartographische Bild wurde und wird oft mit der

Darstellung politischer und administrativer Grenzen sowie mit

zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel zu Lagerstätten von

Bodenschätzen, Standorten bedeutender Wirtschaftszweige, Verkehrswege

sowie Kommunikationseinrichtungen ergänzt. Häufig sind auch Angaben zu

Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Meeresströmungen sowie Daten und Routen

von Entdeckungsreisen wiedergegeben. Die Vorteile von Erdgloben liegen

darin, dass sie die Oberfläche maßstabsgetreu und unverzerrt, das

heißt, längen-, flächen- und winkeltreu, wiedergeben und dass sie die

Beziehungen von Orten und die Verhältnisse von Flächen

veranschaulichen. Auf Karten hingegen ist eine gleichzeitige

unverzerrte Abbildung von Flächen und Winkeln ausgeschlossen. Globen

bieten den Überblick über die kartographische Darstellung im Verhältnis

zum Kugelkörper, was bei Karten schwer nachvollziehbar ist. Ihr

wesentlichster Nachteil liegt im relativ kleinen Maßstab der

kartographischen Darstellung. Um die Übersichtlichkeit zu

gewährleisten, beträgt der Durchmesser einer Globuskugel üblicherweise

zwischen 20 und 40 cm. Dies bedingt eine relativ starke

Generalisierung, das bedeutet, eine bewusste inhaltliche und graphische

Vereinfachung des Kartenbildes. Bei einem üblichen Globusdurchmesser

von 32 cm, der einen Maßstab von 1:40 Millionen repräsentiert,

entspricht eine Strecke von 1 cm auf dem Globus einer Entfernung von

400 km auf der Erdoberfläche. Die Abplattung des Erdkörpers an den

Polen lässt sich auf Globen gar nicht darstellen: bei dem genannten

Durchmesser würde diese auf der Globuskugel nur etwa 1 mm betragen.

Erdgloben werden in die Kategorien Karten-und Reliefgloben

unterschieden, die Kartengloben wiederum in physische und in

Themagloben gruppiert. Zu den Themagloben zählen auch Globen. die

politische Einteilungen wiedergeben. Im allgemeinen Bewusstsein sind

diese politischen Globen jedoch als die übliche Form der Erdgloben

verankert. Neben dem Kartenbild sind für den Aussagegehalt von Globen

die Beschriftung des Karteninhaltes, Angaben zu Autor, Hersteller, (bei

Seriengloben) Verleger sowie Ort und Jahr der Herstellung von Bedeutung.

Alte Erdgloben enthalten oft Textfelder, in denen Personen, denen das

Werk gewidmet wurde, sowie Quellen der wiedergegebenen Informationen,

Hinweise für die Benützung, Anmerkungen zu bestimmten geographischen

Phänomenen oder zu besonders wichtigen Ereignissen der

Entdeckungsgeschichte erwähnt werden. Diese Textfelder sowie

dekorative, bildliche Darstellungen verdecken nicht selten absichtlich

Gebiete, über die zur Zeit der Anfertigung des Globus keine oder nur

sehr wenige - und/oder unsichere Informationen vorlagen.

Auf moderneren Globen werden die dargestellten raumbezogenen Daten

abstrahiert wiedergegeben und die dazu verwendeten Kartenzeichen und

Farbsignaturen in Legenden erklärt. Viele Hersteller publizierten zu

ihren Erdgloben Gebrauchsanleitungen, denen oft eine Einführung in die

Geographie vorangestellt war.

„Erdkugel..." Erdglobus, Ø 32 cm

Joseph Jüttner/Franz Lettany Prag, 1822

Erdglobus, Ø 32 cm

Felix Lampe Berlin, Columbus-Verlag. um 1935

Kuhnerts Physikalischer Erdglobus" Erdglobus, Ø 33 cm

Kuhnert, Leipzig. Verlag Paul Räth, um 1925

Erdglobus, Ø 19 cm

Christian Gottlieb Riedig Leipzig, Verlag Schreibers Erben, 1818

„Schottes Schul- & Familien-Globus" Erdglobus, Ø 33 cm

Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co. um 1912

„Die Erdkugel nach den neuesten u. besten Quellen bearbeitet" Erdglobus, Ø 32 cm

Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1875

Erdglobus, Ø 68 cm

Willem Janszoon Blaeu Amsterdam, Verlag Joan Blaeu, nach 1645

„Globus Terrestris Novus, Loca terrae insigniora sec. praestant: Astron. et Geogr. observationes sistens"

Erdglobus, Ø 20 cm Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, um 1730 Meridianring: Replik

„Globus Terrestris juxta recentissimas observation. et navigationes"

Erdglobus, Ø 21 cm Matthäus Seutter Augsburg, um 1710

Geschichte der Globen

Erd- und Himmelsgloben sind seit der griechischen Antike bekannt.

Da jedoch der Ausschnitt der bekannten Erdoberfläche im Verhältnis zur

gesamten Erdkugel sehr gering war, wurden kaum Erdgloben angefertigt.

Die Existenz antiker Himmelsgloben, ihre Herstellung aus Stein, Metall

oder aus Holz sowie ihre Verwendung ist jedoch in zahlreichen

schriftlichen und bildlichen Quellen belegt.

Erhalten haben sich lediglich eine, der griechischen Antike

zugeschriebene, fast zwei Meter hohe Marmorstatue mit einem

Himmelsglobus und zwei kleine Metallgloben aus dem römischen Altertum.

Der arabisch/islamische Kulturkreis (der zeitlich unterschiedlich von

Spanien bis nach Indien reichte) übernahm die antike Tradition und

entwickelte diese weiter. Die ersten arabischen, zumeist aus hohlen

Metallkugeln hergestellten Himmelsgloben stammen aus dem 9. Jahrhundert.

In Europa erlangte die Lehre von der Kugelgestalt der Erde erst am

Vorabend der europäischen Expansion nach Übersee wieder Bedeutung. Sehr

wenige Objekte aus dem 15. Jahrhundert sind überliefert. Das

bedeutendste ist zweifellos der weltweit älteste erhaltene Erdglobus

aus dem Jahr 1492, der in Nürnberg von Martin Behaim (1459-1507) als

Einzelstück angefertigt wurde. Dieser Globus repräsentiert den Stand

der europäischen geographischen Kenntnisse vor den Entdeckungsfahrten

von Christoph Columbus, John Cabot und Amerigo Vespucci und zeigt den

Ozean zwischen Afrika und Asien daher noch ohne den amerikanischen

Doppelkontinent.

Im 16. Jahrhundert erlebten Erd- und Himmelsgloben im Zuge der

europäischen maritimen und kolonialen Unternehmungen als Modelle, als

wissenschaftliche Instrumente, aber auch als Lehrmittel, eine deutliche

Aufwertung. Die Serienproduktion von Globen auf der Grundlage von

Holzschnitt- und (zumeist handkolorierten) Kupferstichdrucken der

Globuskarten setzte ein. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Globen in der Regel paarweise

hergestellt: ein Himmels- und ein Erdglobus vom gleichen Hersteller, im

gleichen Stil, im gleichen Durchmesser und im gleichen Gestell.

Globen entwickelten sich im 17. Jahrhundert einerseits zu kommerziellen

Verlagsprodukten, andererseits dienten sie als symbolträchtige, barocke

Prunkobjekte, die unter anderem in den Repräsentationsräumen

geistlicher und weltlicher Autoritäten aufgestellt wurden. Im 18.

Jahrhundert ließ die Qualität der, vor allem in den Niederlanden, in

Frankreich, England, Deutschland und Italien hergestellten, kommerziell

erfolgreichen Serienprodukte nach. Die in höheren Stückzahlen

gefertigten Globen wurden jedoch erschwinglicher und fanden weitere

Verbreitung. Bedeutsame Veränderungen auf dem Gebiet der Globen

erfolgten im 19. Jahrhundert. Wurden bisher Erd- und Himmelsgloben in

der Regel als Globenpaar angefertigt, verzichteten die Hersteller ab

etwa 1850 immer öfter auf den Himmelsglobus.

Bei der Reproduktion der Globuskarten ersetzte die Lithographie den

wesentlich teureren Kupferstichdruck. Gleichzeitig wurde der Funktion

der Globen als Instrumente weniger Bedeutung zugemessen; die Montage

der Globuskugel erfolgte daher immer häufiger auf einfachen, nur mit

einer Säule versehenen Sockeln statt in den teuren vierfüßigen

Gestellen. All dies führte zu billigeren Produkten und förderte die

Verbreitung der Globen, vor allem ihre Verwendung in Schulen. Große

Serien unterschiedlicher Durchmesser wurden von nun an in vielen

Ländern produziert. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Erdglobus

zu einem industriellen Massenprodukt. Insbesondere Kunststoffgloben

sind heute in vielen Haushalten der westlichen Welt zu finden. An der

Wende zum 21. Jahrhundert wurden virtuelle, auf digitalen Technologien

basierende Globen entwickelt. Mit zahlreichen interaktiven und

multimedialen Nutzungsmöglichkeiten versehen, stellen diese eine

qualitativ neue Entwicklungsstufe in der Geschichte der

Globenherstellung dar.

Die Geschichte des Hauses Herrengasse Nr. 9

Um 1250 Seifried von Mödling

errichtet am neu geschaffenen Siedlungsgebiet an der Hochstrasse (ab

dem 16. Jahrhundert „Herrengasse") ein erstes Gebäude im Bereich der

heutigen Nummern 9-11. Sein Hof grenzt an den Friedhof der Minoriten,

die bereits ab 1224 ihre Niederlassung am Minoritenplatz haben.

1326/27 Bei den furchtbaren

Brandkatastrophen, die zwei Drittel aller Wiener Häuser einäschern,

wird auch das Haus auf der Parzelle Herrengasse 9 zerstört, das zu

dieser Zeit der Witwe Gertrude Magenpuech gehört. Es wird wieder

aufgebaut und gelangt in den Besitz von Friedrich II. von Stubenberg,

wie auch die angrenzenden Häuser im Bereich Herrengasse 11.

1440 Der „edle" Hans Pruckner,

ein Angehöriger des niederen Adels, erwirbt das Haus und stiftet es

testamentarisch der Pfarre St. Michael. Pruckner steht im Dienste von

Herzog Albrecht V., später von Kaiser Friedrich III. Seinem Vermögens-

und Inventarverzeichnis ist zu entnehmen, dass ein großer, gewölbter

Raum, mehrere Wohn- und Schlafräume, ein lang gestreckter Raum und ein

Stübchen sowie Kellerräume vorhanden sind.

1525 Bei einer Brandkatastrophe

werden mehr als 400 Häuser in der Nähe der Burg zerstört, u.a. die

Pfarrkirche St. Michael. Es ist anzunehmen, dass das Haus Herrengasse 9

ebenfalls betroffen ist und zumindest teilweise zerstört wird.

1547 Auf dem ersten Plan der

Stadt Wien von Bonifaz Wohlmut ist die Parzelle Herrengasse 9 bereits

in ihrer heutigen Form eingezeichnet.

1563 Der aus einer savoyischen

Adelsfamilie stammende Peter von Mollard erwirbt das Stiftungshaus von

der Pfarre St. Michael. Als Kämmerer Maximilians II. und oberster

Stallmeister von Kaiserin Maria genießt er hohes Ansehen und wird als

Freiherr von Reinegg in den Freiherrenstand erhoben.

1591 Die fünf Söhne von Peter

von Mollard erben das Haus nach dem Tod der Mutter. Der Älteste, Ernst,

wird zu einem der engsten Vertrauten am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag,

sein Bruder Hans hingegen dient bei Erzherzog und späterem Kaiser

Matthias, er wird Präsident des Hofkriegsrates und Oberst der Wiener

Stadtguardia. Im Haus Herrengasse 9 wird große Politik gemacht.

1609 Die erste Ansicht des Hauses Herrengasse 9 ist auf dem Vogelschauplan des Jacob Hufnagel überliefert.

1695 Ferdinand Ernst von

Mollard beauftragt den italienischen Architekten Domenico Martinelli

mit einem barocken Um- und Ausbau des Hauses. Das Haus wird um ein 4.

Geschoss aufgestockt, es entstehen der dreigeschossige Quertrakt im Hof

samt Kapelle und eine große Treppenanlage. Der

schmale Verbindungsgang im Piano Nobile wird mit mythologischen

Ölmalereien ausgestattet, die Andrea Lanzani zugeschrieben werden.

1733 Zahlreiche Baumängel sind

überliefert, u.a. muss das stark verfallene Dach erneuert werden. Die

Reparaturarbeiten führt kein geringerer als Lucas von Hildebrandt durch.

1760 Das Palais wird von Franz

Wenzel Graf Clary und Aldringen für seine aus Teplitz - dem heutigen

Tschechien - stammende Adelsfamilie als Wintersitz erworben. In ihrem

Besitz bleibt es bis 1922.

Um 1780 Im Palais Clary trifft sich regelmäßig die als „Tischrunde Josefs II." bekannte Gesellschaft hoher Wiener Adeliger.

1810 Fürst Carl Clary richtet

im zweiten Obergeschoss eine der bedeutendsten Privatbibliotheken Wiens

und eine Sammlung von Kupferstichen und Zeichnungen ein. Teile der

Originalausstattung finden sich später in den Depots des Schlosses der

Familie Clary in Teplitz.

1879/81 Das Haus wird generalsaniert, Heizungs- und Sanitäranlagen werden installiert, die Fassade wird renoviert und umgestaltet.

1900 Ab Anfang des 20. Jahrhunderts werden Teile des Hauses vermietet, u.a. an die Königlich Bayerische Gesandtschaft.

1922 Die Anglo-Österreichische

Bank erwirbt das Palais, tauscht es mit dem Land Niederösterreich und

erhält dafür das Palais Geymüller (Wallnerstrasse 8), in dem das

Niederösterreichische Landesmuseum seit 1911 untergebracht war.

1924 Nach der Renovierung des

Gebäudes erfolgt die Wiedereröffnung des Niederösterreichischen

Landesmuseums am neuen Standort in der Herrengasse.

1944 Am 10. September 1944 wird der hintere Teil des Hauses durch einen Bombentreffer schwer beschädigt.

1947-51 Nach umfassenden Bauarbeiten wird das Museum im Dezember 1951 wieder eröffnet.

1986-88 Direkt unter dem Palais werden umfangreiche U-Bahnbauarbeiten (U3) durchgeführt.

1999 Der Bund erwirbt das

Palais Mollard vom Land Niederösterreich, das Niederösterreichische

Landesmuseum findet seinen neuen Standort in der Landeshauptstadt St.

Pölten.

2002 Am 20. November 2002

findet der Spatenstich für Umbau und Generalsanierung des Gebäudes für

die Österreichische Nationalbibliothek nach Plänen von Architekt

Gerhard Lindner statt.

2005 Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wird das Haus im Herbst 2005 eröffnet als zukünftiger Sitz von:

Esperantomuseum und Sammlung für Plansprachen (Erdgeschoss)

Globenmuseum (1. Obergeschoss)

Beletage | Veranstaltungsräume (2. Obergeschoss)

Musiksammlung (3.-5. Obergeschoss)

Armillarsphären sind seit der

Antike bekannte astronomische Instrumente zur Bestimmung der Positionen

von Himmels-körpern. Sie können aber auch als Modelle zur Darstellung

der astronomischen Koordinatensysteme verwendet werden. Seit dem 16.

Jahrhundert werden Ringkugeln im Inneren manchmal mit geozentrischen

oder heliozentrischen Modellen des Sonnensystems versehen.

Geozentrische und heliozentrische Armillarsphäre, Ø 30 cm, Andreas Spitzer, Wien, 1764

Planetarien sind

nicht-maßstabsgetreue Modelle des Planetensystems. Bei diesem

Instrument wird durch Drehen der Kurbel eine kreisförmige Bewegung der

Planeten Merkur, Venus, Erde (mit Erdmond), Mars, Jupiter (mit vier

Monden), Saturn (mit sieben Monden) und Uranus (mit sechs Monden) um

die Sonne bewirkt. Das Modell kann mit den beiliegenden Zusatzgeräten

auch als Tellurium oder Lunarium verwendet werden.

Astronomisches Modell (Planetarium, Tellurium, Lunarium), London, Firma Ebsworth, 1794

Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek präsentiert

die weltweit umfangreichste öffentlich zugängliche Sammlung von Globen

und globenverwandten Instrumenten. Es ist auch die einzige Institution,

in der spezifisch Erd- und Himmelsgloben, Globen des Erdmondes und

verschiedener Planeten sowie den Globen verwandte Instrumente erworben,

erforscht und ausgestellt werden. In Österreich befinden sich weitere

bedeutende Globensammlungen in öffentlichem und in kirchlichem Besitz

sowie mehrere beeindruckende Privatkollektionen. Universitäre und

außeruniversitäre Forschung an und über Globen lässt sich in Österreich

bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Heute bezieht die Wissenschaft

auch die Entwicklung virtueller Globusmodelle auf der Basis digitaler

Technologien mit ein.

Wien ist Sitz der Internationalen Coronelli-Gesellschaft für

Globenkunde, einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit Mitgliedern

in allen Kontinenten, die sich die Aufgabe gestellt hat, die

Beschäftigung mit dem Globus als spezifische kartographische

Ausdrucksform, mit seiner Geschichte sowie seiner Stellung im

soziokulturellen Kontext zu pflegen und zu befördern. Das enge

Zusammenwirken des Globenmuseums der Österreichischen

Nationalbibliothek mit der Globenforschung, der Internationalen

Coronelli-Gesellschaft und Privatsammlern macht die Stadt Wien zu einem

international bedeutenden Zentrum der Globenkunde.

Astronomisches Instrument mit Uhrwerk und drehbarem Himmelsglobus

Himmelsglobus, Ø 21 cm, Daniel Scheyrer, Steyr?, 1624

Kaminuhr mit drehbarem Erdglobus, Erdglobus, Ø 19 cm, um 1903

Globus: Berlin, Verlag Peter J. Oestergaard, Uhr: Hersteller unbekannt

„Räth's Welthandels- u. Weltverkehrsglobus", Maßstab 1:20.000.000

Thema- und Relief-Erdglobus, Ø 63,7 cm Leipzig, Verlag Paul Räth, um 1928

Globen und Globenkunde in Österreich

Von der Mitte des 18. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts

wurden in Österreich Globen erzeugt und theoretische und praktische

Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet des Entwurfs und der

Herstellungsmethoden geleistet. Berühmt sind die Globen des ersten

österreichischen Globenherstellers, des Tiroler „Bauernkartographen"

Peter Anich (1723-1766). Im 19. Jahrhundert wurden in Österreich

qualitativ hervorragende Erd- und Himmelsgloben entworfen und in Serie

erzeugt. Spitzenprodukte stammen insbesondere von Joseph Jüttner

(1775-1848). Ende des 19. Jahrhunderts produzierten die Firmen

Schöninger in Wien und Felki in Prag zehntausende Globen in mehreren

Sprachversionen und deckten so vor allem den Lehrmittelbedarf von

Schulen. Darüber hinaus erzeugten die kartographischen Verlage Freytag

& Berndt und Eduard Hölzel bis in die erste Hälfte des 20.

Jahrhunderts Globen. In den 1930-er Jahren entwickelte Robert Haardt

(1884-1962) in Wien den sogenannten „Rollglobus", der jedoch nicht in

Österreich sondern in Deutschland produziert wurde.

Unter dem Begriff „Globenkunde" wird die Beschäftigung mit den Globen

als kartographische Ausdrucksformen, aber auch mit ihrer kultur-und

wissenschaftshistorischen Rolle und Bedeutung zusammengefasst. Dabei

werden vor allem die Geschichte, Erzeugung und Nutzung der Globen, aber

auch die an ihrer Herstellung beteiligten Personen und Firmen

untersucht. Studien zum Entwurf und zur Fertigung der Globuskarten,

ihrer Grundlagen und ihres Informationsgehaltes sowie Vergleiche mit

anderen kartographischen Produkten sind anspruchsvolle Teilgebiete der

Globenkunde. Weitere wichtige Aspekte stellen die bibliographische

Erfassung und exakte Beschreibung der alten Objekte und die Entwicklung

und Verbreitung von Methoden ihrer Erhaltung und Restaurierung dar. Neu

ist die Beschäftigung mit virtuellen Globen.

In Österreich wurde und wird seit dem 19. Jahrhundert sowohl

universitär als auch außeruniversitär auf dem Gebiet der Globenkunde

geforscht. 1952 gründete sich in Wien der Coronelli-Weltbund der

Globusfreunde

(heute: Internationale Gesellschaft für Globenkunde). Diese

Gesellschaft vereinigt Wissenschaftlerinnen, Sammlerinnen,

Museumskuratorinnen, Restauratorinnen und Händlerinnen aber auch viele

Institutionen und Bibliotheken, die Globen besitzen. Sie veröffentlicht

unter dem Titel „Der Globusfreund", bzw. in der englischsprachi gen

Version „Globe Studies", die einzige globenspezifische Fachzeitschrift.

Ende der 1940-er Jahre wurde in Wien das weltweit erste (private)

Globusmuseum gegründet und wenige Jahre später das Globenmuseum der

Österreichischen Nationalbibliothek eingerichtet. Von diesen Museen

gingen wichtige Impulse auf dem Gebiet der Sammlung und Dokumentation

der Globusobjekte aus.

„The Universal Globe...", Erdglobus, Ø 30 cm

Chicago, Verlag George F. Cram, um 1900

„Joslin's Six Inch Celestial Globe...", Himmelsglobus, Ø 15 cm

Gilman Joslin, Boston, 1840

„Loring's Celestial Globe ...", Himmelsglobus, Ø 30 cm

Josiah Loring, Boston, 1833

Robert Haardt und sein privates Globusmuseum

Der Wiener Privatgelehrte Ing. Robert Haardt (1884-1962) machte es sich

zur Lebensaufgabe, die Öffentlichkeit für die wissenschaftlich,

technisch und kulturgeschichtlich interessanten sowie kunsthandwerklich

oft anspruchsvoll gestalteten Globusobjekte zu sensibilisieren. Eines

seiner Hauptziele ab den 1930-er Jahren lag in der Errichtung eines

staatlichen Museums, in dem alte Globen zentralisiert und einer breiten

Öffentlichkeit präsentiert werden würden. Obwohl Haardt auf namhafte

Unterstützung zählen konnte, wurde sein Vorhaben bis zum Ende der

1940-er Jahre nicht realisiert. Daraufhin richtete er in seiner Wohnung

im vierten Wiener Gemeindebezirk ein privates „Globusmuseum" ein, in

dem neben seiner eigenen Sammlung auch Leihgaben aus öffentlichem

Besitz präsentiert sowie Sonderausstellungen veranstaltet wurden.

Robert Haardt gab nicht nur der Forschung über alte Globen wichtige

Impulse - er wirkte auch unermüdlich für die Verbreitung von Globen in

der Bevölkerung und insbesondere für die Verwendung dieser

anschaulichen Modelle im Schulunterricht. Robert Haardt erlangte

darüber hinaus Bedeutung als Erfinder des achslosen, mit Einrichtungen

zum direkten Ablesen von Entfernungen und Winkeldifferenzen versehenen,

sogenannten „Rollglobus". 1952 initiierte er in Wien die Gründung des

„Coronelli-Weltbundes der Globusfreunde" und wirkte bis zu seinem

Ableben als dessen Präsident.

Das Kabinett der Sammlerinnen und Sammler

Alte Globen sind sowohl Zeugnisse historischer geographischer und

astronomischer Vorstellungen als auch aufwändiger künstlerischer

Gestaltung und kunsthandwerklicher Fertigung. Ihre Herstellung diente

der Dokumentation und Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse aber

auch repräsentativen und dekorativen Zwecken. Heute sind sie vor allem

als wertvolle und attraktive Sammlerstücke, als Ausstellungsobjekte und

als Quellen für historische Forschung von Bedeutung. Das Kabinett der

Sammlerinnen und Sammler präsentiert Globen aus vier bedeutenden Wiener

Privatsammlungen, die dem Globenmuseum als Dauerleihgaben zur Verfügung

gestellt wurden. Auf diese Weise werden vier individuelle Annäherungen

an das Objekt Globus dokumentiert.

Mondgloben

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ermöglichte die Erfindung des

Fernrohres den Sternenhimmel, aber auch die Oberfläche des Erdmondes

genauer zu betrachten. Die Beobachtungsergebnisse der Astronomen wurden

auf Karten dokumentiert. 1750 verfasste und veröffentlichte der in

Nürnberg und Göttingen wirkende Astronom und Kartograph Johann Tobias

Mayer (1723-1762) eine Publikation über die Serienfertigung von

„Mondkugeln". Von Mayer sind einige Segmente für einen Mondglobus,

nicht jedoch ein montierter Globus überliefert. Der früheste erhaltene

Mondglobus stammt von John Russel (1745-1806), einem englischen Maler,

der 1797 in London eine geringe Anzahl von Exemplaren unter Verwendung

gestochener Segmente herstellte. Die Serienfertigung von Mondgloben

wurde in Wien eingeleitet. Auf der Grundlage der Karten von Johann

Heinrich von Mädler und Wilhelm Beer entwarf Josef Riedl, Edler von

Leuenstern (1786-1856), die Segmente für einen Mondglobus, der ab 1849

vom Wiener Globenfabrikanten Franz Schöninger produziert wurde. Riedls

Mondgloben sind heute außerordentlich selten. Aufgrund der gebundenen

Rotation des Mondes um die Erde kann von dieser aus immer nur eine

Seite seiner Oberfläche gesehen werden; die andere Hälfte blieb bis zur

Umrundung durch Weltraumfahrzeuge unbekannt.

Das Kartenbild des in den 1880-er Jahren von dem Pariser Astronomen

Camille Flammarion (1842-1925) in Zusammenarbeit mit Casimir Marie

Gaudibert (1823-1901) entworfenen Serienglobus weist auf der

Vorderseite 343 nummerierte Formationen auf, die auf der Rückseite

alphabetisch geordnet aufgelistet sind. Im Zuge der sowjetischen und

der US-amerikanischen Raumfahrtunternehmungen zur Erforschung des

Mondes ab den späten 1950-er Jahren nahm die Mondkartographie, aber

auch die industrielle Herstellung von Mondgloben einen markanten

Aufschwung. Die Umrundung des Erdtrabanten durch die sowjetische

Weltraumsonde „Luna 3" im Oktober 1959 ermöglichte erstmals die

Übermittlung von, allerdings noch unvollständigen, photographischen

Aufnahmen der Rückseite. Diese Bilder waren die Grundlage für den

ersten, vom staatlichen Sternberg-Institut in Moskau produzierten und

veröffentlichten Mondglobus, der zumindest einen Teil der bis dahin

unbekannten Seite des Mondes wiedergeben konnte. Wenige Jahre später

waren durch weitere Weltraumunternehmungen die Lücken geschlossen.

Insbesondere nach der Landung der ersten Menschen auf dem Mond wurden

in den späten 1960-er und frühen 1970-er Jahren zahlreiche Mondgloben

in unterschiedlicher Qualität produziert. Mit dem vorläufigen Ende der

auf die Erforschung des Mondes ausgerichteten Raumfahrtprogramme

erlahmte jedoch rasch das Interesse der Öffentlichkeit an Mondgloben.

Heute sind nur noch wenige Exemplare käuflich zu erwerben.

Erdglobus, Ø 10 cm Berlin, Verlag Ludwig Julius Heymann, um 1890

Erdglobus, Ø 15 cm, Berlin, Verlag Ludwig Julius Heymann, 1885-1895

Erdglobus, Ø 33 cm, Berlin, Verlag Dietrich Reimer (E. Vohsen), 1907

„Universal-Globus", Erdglobus, Ø 21 cm, Arthur Krause, Leipzig, Verlag Paul Räth, um 1920

Erdglobus, Ø 33 cm, R. Neuse, Berlin, Verlag Paul Oestergaard, 1909

„Die Erdkugel", Erdglobus, Ø 24 cm, Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1875

„Mang's neuer Erd-Globus", Erdglobus, Ø 33 cm, Stricker...., Stuttgart, Verlag Adolf Mang, um 1906

„Globus Terrestris", Erdglobus, Ø 10 cm

Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, Verlag Weigel und Schneider, um 1795

„Globus Coelestis Novus...", Himmelsglobus, Ø 32 cm

Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, Verlag Christoph Weigel und Schneider, um 1790

Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek

1953 verfügte das Unterrichtsministerium die Einrichtung einer

staatlichen Globensammlung, organisatorisch und räumlich angeschlossen

an die Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek am

Josefsplatz. Die in öffentlichem Besitz befindlichen Globen aus Robert

Haardts Globusmuseum wurden in die Kartensammlung transferiert und

gemeinsam mit dem Globenbestand der Bibliothek ab April 1956 öffentlich

zugänglich gemacht. Kontinuierlich und systematisch wurde der Bestand

der Globensammlung erweitert, nach und nach errang die Sammlung den

Charakter eines Museums unterstützt von privaten Sammlern, die mehrere

seltene Globen als Leihgaben zur Verfügung stellten. 1986 wurden für

das Globenmuseum im Gebäude der Österreichischen Nationalbibliothek am

Josefsplatz neue Räumlichkeiten adaptiert, die erstmals zeitgemäße

konservatorische Ansprüche erfüllten und die Präsentation der Globen -

einem didaktischen Konzept folgend - erlaubten.

In dem 2005 im Palais Mollard neu eröffneten Globenmuseum werden den

Besucherinnen und Besuchern Globen als spezifische kartographische

Ausdrucksformen aber auch als Objekte von hoher künstlerischer und

handwerklicher Qualität vorgestellt. Neben den alten, wertvollen und

unantastbaren Objekten wird zum ersten Mal auch ein virtueller Globus

präsentiert. Der Bestand des Museums umfasst mehr als 420 Objekte

(2005). Er wird durch Ankäufe kontinuierlich erweitert. Das

Hauptgewicht der Sammlung liegt bei den vor 1850 angefertigten Objekten

- in dieser Hinsicht handelt es sich um die weltweit zweitgrößte

Kollektion nach der des National Maritime Museum in Greenwich (UK).

Interessierten, die an und über Globen aus dem Museumsbestand forschen

möchten, steht in der Studiensammlung des Globenmuseums ein

Benutzerraum zur Verfügung. Globenspezifische Fachliteratur wird von

der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek gesammelt

und kann dort von den Bibliotheksbenützerinnen und -benützern

konsultiert werden. Teil des Globenmuseums im Palais Mollard ist das

„Kabinett der Sammlerinnen und Sammler", in dem Dauerleihgaben aus vier

bedeutenden Wiener Privatsammlungen individuelle Formen der

Beschäftigung mit Globen in heutiger Zeit nachvollziehbar machen.

Globen als Instrumente

Erd- und Himmelsgloben wurden in der Vergangenheit auch als wissenschaftliche Instrumente verwendet.

Qualitativ hochwertig und präzise gearbeitet sowie mit zusätzlichen

Messeinrichtungen (Horizontring. Meridianring. Höhenquadrant,

Stundenring und Stundenzeiger sowie Kompass) ausgerüstet, dienten sie

als Analogrechner, mit denen zahlreiche geografische und astronomische

Fragestellungen mit ausreichender Genauigkeit durch Direktablesen ohne

langwierige Rechnungen gelöst werden konnten.

Alte Anleitungen zum Gebrauch der Globen enthalten oft Listen derartiger Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ermittlung der Position der Sonne innerhalb der Ekliptik für einen bestimmten Tag und einen bestimmten Ort

- Bestimmung von Sonnenauf- und Sonnenunter-gang und somit auch der

Tageslänge sowie der Zeit der Dämmerung für einen bestimmten Ort

- Bestimmung der Entfernung zweier Orte der Erdoberfläche mittels Zirkel oder Messskala

- Ermittlung der Himmelsrichtung von einem Ort zu einem anderen

- Bestimmung der Positionen von Himmelskörpern

- Bestimmung des Zeitpunktes von Auf- und Untergang bestimmter Sterne für einen bestimmten Ort

- Bestimmung der Zirkumpolarsterne für einen bestimmten Ort

- Bestimmung von Sternen, die an einem bestimmten Ort nie sichtbar werden.

Diese wissenschaftliche Funktion ging im 19. Jahrhundert verloren.

Seitdem werden Globen zumeist ohne die dafür notwendigen

Messeinrichtungen hergestellt.

Besondere Globustypen

Globen weisen eine erhebliche Bandbreite in Bezug auf Größe und

Gestaltung sowie auf ihren Verwendungszweck auf. Riesengloben mit

Durchmessern von mehr als 10 Metern dienten zum Beispiel als

Wahrzeichen für Weltausstellungen; Miniaturgloben wurden als

Sammlerstücke hergestellt. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen

mechanische Weltmodelle mit beweglichen Erd- und Himmelsgloben. Ein

Uhrwerk treibt die Zeiger an und dreht gleichzeitig die Globuskugel.

Bewegliche, Sonne und Mond darstellende Metallscheiben geben die

jeweiligen Standorte dieser Himmelskörper auf dem Firmament an.

Einfache mechanische Uhren mit sich drehenden Globen wurden um 1900

hergestellt.

Im 18. Jahrhundert waren so genannte Taschen- oder Sackgloben beliebt.

Himmel und Erde symbolisierend, wird die Erdkugel von einem Futteral

umschlossen, auf dessen Innenseite die Segmente eines Himmelsglobus

eingeklebt sind. In Größe, Robustheit und Gestaltung auf das

Zielpublikum abgestimmt, zeigt das Kartenbild eines im 19. Jahrhundert

gefertigten Kinderglobus Menschen, Tiere, Pflanzen, Schiffe,

Reiserouten und Meeresungeheuer.

Aufgrund hoher Herstellungskosten war die Verwendung von Globen in

allgemeinen Schulen vor dem Zeitalter der industriellen

Massenproduktion nicht möglich. Aus diesem Grund wurden im 19.

Jahrhundert billigere Globustypen entwickelt:

Faltglobus | Sechs auf biegsamen Karton aufkaschierte Globussegmente

werden mittels dünner Fäden so gespannt, dass ein kugelähnlicher Körper

entsteht.

Aufblasbarer Globus | Dieser

wurde auf Basis dünnen und mit dem Kartenbild bedruckten Papiers bzw.

luftdichter Seide gefertigt und gemeinsam mit einem Blasebalg und einer

Anleitung zum Gebrauch verkauft.

Aufspannbarer Globus | Ein

regenschirmähnlicher Mechanismus ermöglicht die Entfaltung der, aus

einem mit der Globuskarte bedruckten textilen Material bestehenden

Oberfläche zu einem kugelähnlichen Körper.

Als Lehrmittel für den Geographieunterricht dienten folgende Globustypen:

Induktionsglobus | Zur

Vermittlung von Grundbegriffen der Geographie oder Astronomie konnten

beispielsweise das Gradnetz oder Lagebeziehungen von Kontinenten bzw.

Sternbildern zueinander mit Griffel oder Kreide direkt auf die

Oberfläche der Globuskugel aufgezeichnet und später wieder abgewaschen

werden.

Aufklappbarer Globus | Neben

seiner Verwendung als „gewöhnlicher Globus" erleichterte dieser - in

Halbkugeln zerlegt und mittels zweier im Inneren angebrachter Haken an

die Wandtafel gehängt - das Verständnis für die Kartenprojektion.

Erdglobus mit Kugelhaube | Dieser veranschaulicht geographische Phänomene, die mit dem Lauf der Erde um die Sonne zusammenhängen.

In den 1930-er Jahren entwickelte Robert Haardt (1884-1962) den so

genannten „Rollglobus mit Haardt-Erdmesser". Rollgloben lassen sich,

entweder auf Kugeln oder in einem Gestell auf Filzstreifen gelagert, in

alle Richtungen drehen und bieten so einen ungehinderten Blick auf alle

Erd-und Himmelsgegenden. Mit einer Messskala können Entfernungen und

Winkeldifferenzen direkt abgelesen werden.

Eine vollkommen neuartige Entwicklung wurde erstmals gegen Ende des 20.

Jahrhunderts realisiert. Immaterielle, virtuelle Globen auf der

Grundlage digitaler Programme und Daten ermöglichen nicht nur die

Darstellung und Bearbeitung aktueller raumbezogener Sachverhalte, sie

können auch mit interaktiven Funktionen ausgestattet werden.