web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Herz-Jesu-Kirche Graz

Pfarrkirche Graz-Herz Jesu, September 2024

Die Herz-Jesu-Kirche bzw. Pfarrkirche Graz-Herz Jesu ist eine im neugotischen Backsteinstil erbaute römisch-katholische Kirche im 2. Grazer Bezirk St. Leonhard. Das 1881–1887 erbaute Gebäude hat den dritthöchsten Kirchturm Österreichs und zählt zu den bedeutendsten Bauten des Historismus in der Steiermark.

Im Jahr 1875 rief der aus Südtirol stammende Fürstbischof Johann

Baptist Zwerger, ein großer Herz-Jesu-Verehrer, erstmals zum Bau einer

Herz-Jesu-Kirche für Graz auf. Die Kirche sollte ein Pfarrzentrum für

das damals rasch wachsende Gründerzeitviertel im heutigen Bezirk St.

Leonhard werden und gleichzeitig ein bedeutendes Denkmal der

Herz-Jesu-Verehrung darstellen.

Nach langen Diskussionen über den Baustil (der Bau einer Kirche nach

Art der Wiener Votivkirche musste aus Kostengründen verworfen werden)

wurde schließlich der aus Graz stammende Georg von Hauberrisser,

Architekt des Münchner Rathauses, mit der Errichtung der Kirche im

neugotischen Backsteinstil nach Art der norddeutschen Kirchen im Stil

der Backsteingotik beauftragt. Die Grundsteinlegung erfolgt 1881, im

Jahr 1885 wurde Dachgleiche gefeiert und 1887 der hohe Turm

fertiggestellt. Am 5. Juni 1891 wurde die Kirche geweiht, aber erst am

10. Oktober 1902 zur Pfarrkirche erhoben.

Die Kirche und der im gleichen Stil errichtete Pfarrhof sind von einem

Park umgeben und sichtbar von den Idealen der Romantik beeinflusst. Um

trotz des tiefliegenden Bauplatzes ein monumentales Erscheinungsbild zu

erreichen, wurde die Kirche zweigeschossig in Form einer Unterkirche,

die sich in Arkaden zum Park öffnet, und einer darüberliegenden

Oberkirche errichtet. Der Südwestturm der nicht exakt geosteten Kirche

ist mit 109,6 m der dritthöchste Kirchturm Österreichs, nach den Türmen

des Wiener Stephansdoms und des Mariä-Empfängnis-Doms in Linz.

Die Wasserspeier, die Windrose und die steinernen Kreuzblumen sind charakteristische Details der Außenfassaden.

Um möglichst vielen Personen freie Sicht auf den Altarraum zu bieten,

wurde die Kirche als gerichtete Wegkirche mit Seitenkapellen,

stützenfreiem Innenraum und in die Hochschiffwände integrierten

Pfeilern erbaut. Das strenge Erscheinungsbild des großen freien

Innenraums wird durch farbige Fenster und Wandfresken aufgelockert. Der

innen vorherrschende einheitliche Gesamteindruck ist der Tatsache zu

verdanken, dass Hauberrisser jedes noch so kleine Detail selbst

gestaltet hat und die originale Ausstattung vollständig erhalten

geblieben ist.

Aufgeteilt an den Außenwänden der Seitenkapellen befinden sich die

vierzehn Bilder der Kreuzwegstationen, die der Wiener Maler Josef

Kastner 1893-1894 schuf. Wie Karl Karger hatte auch Kastner in

Münchenstudiert und stand dadurch in näherem Kontakt mit Hauberrisser,

der die Bildformate der auf Kupferplatten gemalten Leidensszenen

festlegte. Die 14 auf Kupferplatten gemalten Kreuzwegbilder, die sich

an den Außenwänden der Seitenkapellen befinden, wurden vom Wiener Maler

Josef Kastner gestaltet.

KREUZKAPELLE

Altar (errichtet 1895)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstelter, Peter Neuböck

Reliquien: S. Timothei, Episc. et M. e. S. Primi M.

Der gestufte Altaraufbau (Kalk San Girolamo) wird von der großen

Kreuzigungsgruppe Brandstetters beherrscht. Unter dem Kreuz Maria

Magdalena, daneben Maria und Johannes. Das geschnitzte Hochrelief über

der Mensa zeigt die Abendmahlszene (Ausführung: Peter Neuböck).

Das Wandgemälde (Entwurf K. Karger 1904, Ausführung M. Goldfeld) bildet

in dieser Kapelle den landschaftlichen Hintergrund zur großen

Kreuzigungsgruppe. Das Bild zeigt die Stadt Jerusalemzur Zeit Christi

nach den Darstellungen von Piglheim und Sattler, über den Wolken der

hl. Geist in der Gestalt der Taube und Gottvater im Strahlenkranze,

anbetende Engel zu beiden Seiten des Kreuzes. An der linken Seitenwand

eine Holzbüste des hl. Judas Thaddäus (Ausführung Neuböckjun., 1933).

Unweit davon verweist eine Inschrift auf die letzte Ruhestätte Bischof Zwergers, die sich in der Unterkirche befindet.

Am Pfeiler gegenüber das Epitaph des Bildhauers Hans Brandstetter, ausgeführt im Jahre 1934 von seinem Sohn Wilhelm Gösser.

Auf Wunsch des Architekten Hauberrisser wurde der Wiener Genre- und

Historienmaler Karl Karger mit der Herstellung der Wandgemälde

beauftragt. Karger schuf daraufhin Kartons, nach denen seine Schüler

Johann Lukesch und Max Goldfeld die Gemälde 1886–1906 ausführten. Die

12 Wandbilder an den Seiten des Hauptschiffs und an der nördlichen

Presbyteriumswand bilden einen geschlossenen Zyklus, der vorne rechts

mit der Anbetung Christi durch Hirten und Könige beginnt und mit der

Kreuzigung Christi endet. Jedem Bild ist ein erklärendes Bibelzitat

beigefügt.

ANTONIUSKAPELLE

Altar (errichtet 1903)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter

Stifter: Antonie de Poliansky

Reliquien: S. Chrysotomi et S. Anastasiae

Flügelaltar auf Steinunterbau (Kalk San Girolamo). Die mit

Metallapplikation versehenen Altarbilder sind von Karl Karger

ausgeführt. Im Mittelbild die Version des hl. Antonius von Padua, links

das Wunderder Verehrung der heiligen Hostie, rechts das Wunder der

Fischpredigt. Im Sprengwerk die Plastiken des hl. Franziskus (links)

und des hl. Antonius v. Ilbenstadt (rechts). In der Mitte die Madonna

mit dem Kind unter einem Baldachin. Die Statuetten und das Altarkreuz

fehlen.

Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1904, Ausführung M. Goldfeld) zeigt

den heiligen Antonius von Padua, knapp vor seinem Tode, die Stadt Padua

segnend.

NEPOMUKKAPELLE

Altar (errichtet 1899)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter

Ornamentik: B. Gorendschek

Fassung: W. Sirach

Tischlerarbeiten: J. Roßmann

Stifter: Johann Großschädl.

Reliquien: S. Cypriani et S. Sabinae

Flügelaltar auf Steinunterbau (Kalk Ungarischrot, Sütte). Im Schrein

plastische Darstellung vom Tod des hl. Johannes Nepomuk. Der Leichnam

wird aus den Fluten der Moldau geborgen. Im Hintergrund die Karlsbrücke

in Prag. Im Sprengwerk reliefierter Engel mit leerem Spruchband,

darüber die Statue des Auferstandenen. Auf den Altarflügeln Tafelbilder

von Karoline Schwach: Maria Magdalena de Pazzis (links) und Antonius

der Einsiedler (rechts). Neben dem Altarkreuz Statuetten der Heiligen

(v.l.n.r.) Antonius des Einsiedlers, Maria, Johannes und Maria

Magdalena de Pazzis.

Auf Wunsch des Architekten wurde der Wiener Genre- und Historienmaler

Karl Karger mit der Herstellung der Wandgemälde beschäftigt, die nach

Hauberrissers Plan die horizontale Komponente zur aufstrebenden

Architektur darstellen sollten. Karger, der auch für das Wiener

Burgtheater zwei Kolossaldeckengemälde geschaffen hatte, schuf die

Kartons nach denen seine Schüler Johann Lukesch und Max Goldfeld ab

1896 die Ausführung an Ort und Stelle mit Kaseinfarben übernahmen. Die

Bilder geben als geschlossener Zyklus die wichtigsten Ereignisse aus

dem Leben Jesu wieder und sind mit einem entsprechenden Zitat aus der

Heiligen Schrift versehen.

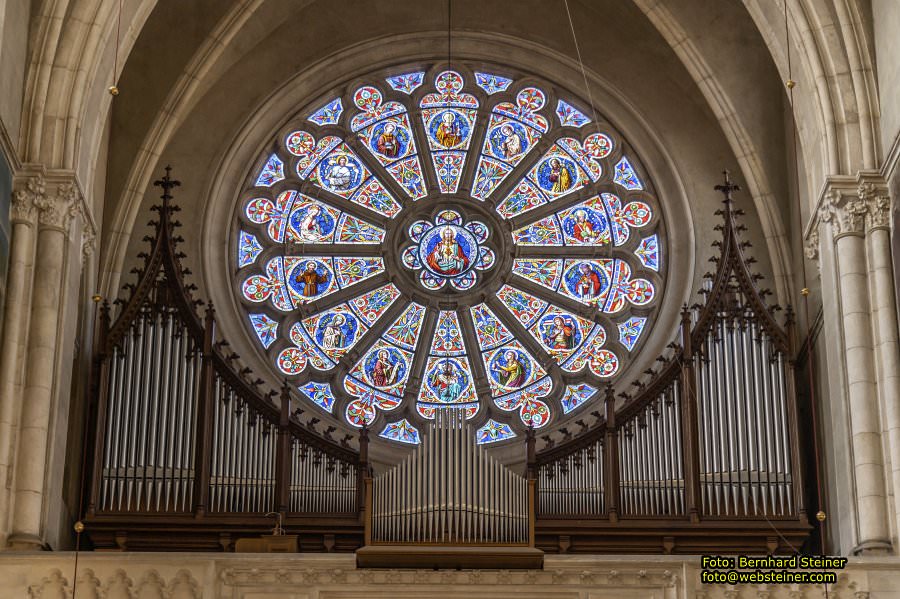

Die Glasfenster der Herz-Jesu-Kirche stellen eines von wenigen komplett

erhaltenen Ensembles neugotischer Glaskunst in Österreich dar. Von den

nach Entwürfen Hauberrissers gestalteten Fenstern entstanden die

figuralen Kunstverglasungen in der Glasmalereianstalt Neuhauser in

Innsbruck, die einfacheren Verglasungen teilweise in Graz. Auf den

figuralen Fenstern sind wesentliche Inhalte christlicher Glaubenslehre

dargestellt, etwa die Dreifaltigkeit sowie die Heiligen und der

auferstandene Christus.

Das große Radfenster (Durchmesser 8,50 m) über dem Hauptportal stellt

den Triumph der göttlichen Liebe dar. Im Mittelpunkt der Auferstandene,

umgeben von Engeln, im Kreise rundum in vierzehn Medaillons die Bilder

der Heiligen (von oben im Uhrzeigersinn beginnend) Petrus, Aloisius,

Josephus, Rupertus, Johannes Nepomuk, Florian,

Magdalena, Leopoldus, Johannes Ev., Anna, Franziskus, Maria, Johannes

Bapt. und Stephanus. Den ornamentalen Hintergrund bilden Ranken mit

Sonnenblumen.

Die sechseckige Kanzel ruht auf einer stärkeren Mittelsäule und sieben

schlanken Säulen, die auch die Treppe tragen. In den Feldern der

Kanzelbrüstung sind Reliefbüsten der vier Evangelisten zu sehen, an den

sechs Ecken des achteckförmigen Schalldeckels stehen Engel mit einem

Spruchband (Discite a me, quia mitis sum et humilis corde – ‚Lernt von

mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen‘, Mt 11,29), und an

der Unterseite des Schalldeckels ist die Taube als Symbol des Heiligen

Geistes dargestellt.

Der nach gotischen Konstruktionsprinzipien errichtete basilikale

Wegraum ist funktionell und konstruktiv gegliedert. Das Hochschiff als

breiter, stützenfreier Gemeinderaum, das mit einem 5/8-Chorschluss

endende Presbyterium, die niederen seitlichen Kapellenräume für die

Nebenaltäre und die Taufkapelle im Turmgeschoss sind entsprechend ihrer

funktionellen Bedeutung klar akzentuiert. Die Folge der

kreuzrippengewölbten Joche (sechs im Schiff, zwei im Presbyterium) und

der seitlichen mit Blattkapitellen versehenen Dienste ergibt eine

rhythmische Betonung der Längsachse. Die unter dem rückwärtigen Joch

eingezogene Musikempore bildet das innere Pendant zur äußeren Halle vor

dem Haupttor.

Die Orgel wurde 1889 bis 1891 von der Orgelbaufirma E. F. Walcker &

Cie. erbaut. Das Instrument hatte zunächst 36 Register auf zwei

Manualen und Pedal mit pneumatischen Trakturen. 1941 erweiterte Walcker

das Instrument um ein drittes Manualwerk (Rückpositiv) und stellte die

pneumatische Traktur auf elektro-pneumatischen Betrieb um. 1991 wurde

das Instrument durch die Erbauerfirma generalsaniert. Es hat heute 51

Register auf drei Manualen und Pedal. 2014 fand auf Initiative des

jährlich an der Orgel stattfindenden Orgelfrühlings eine

Generalsanierung durch die Firma Rieger statt.

Durch eine breite Stufenanlage wird der Sockel eines großen Spitzbogens

am Übergang zum Presbyterium gebildet. Durch ein höheres Fußbodenniveau

als im Schiff und durch ein wenig abweichende Materialwahl wird die

Altarzone hervorgehoben.

Der neue, von Gustav Troger gestaltete Altar

Im Zuge der Vorbereitung auf die Hundertjahrfeier der Kirche im Jahr

1991 kam es zu einer Neugestaltung der Altarzone der Kirche. Im Sinn

der Liturgiereformen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde, um den

ursprünglichen Hochaltar unverändert erhalten zu können, ein kleinerer

zusätzlicher Altar auf einem vorgelagerten, vom Architekten Heinrich

Tritthart entworfenen Podium errichtet. Dieser sogenannte Volksaltar

wurde nach einem Entwurf des steierischen Künstler Gustav Troger

angefertigt, so wie auch ein neuer Ambo und gläserne Kerzenleuchter.

Der ursprüngliche, dem Herzen Jesu geweihte Hochaltar ist als

Baldachinaltar gestaltet. Im vorderen Giebelfeld des Altarbaldachins

ist ein von einer Dornkrone umwundenes Herz zu sehen, und ein

durchbrochener Dachaufsatz birgt die Statue des auferstandenen, auf

sein geöffnetes Herz weisenden Erlösers.

Das Herz-Jesu, Symbol der göttlichen Liebe

KANZEL

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter

Als Zentrum der Wortverkündigung aus optischen und akustischen Gründen

im Bereich der vorderen Bankreihen errichtet. Die oktogonale Kanzel

ruht auf einer stärkeren Mittelsäule (Grisignana-Bianco,

Hippuriten-Kalksandstein, Buje) und sieben schlanken Außensäulen

(Lienbacher Kalk, Adnet / Hallein) die auch die leicht ausgerundete

Kanzeltreppe tragen. Die Brüstung des Aufganges ist in Maßwerkform

durchbrochen, in den Feldern der Kanzelbrüstung Reliefbüsten der vier

Evangelisten mit ihren Symbolen. Der Antritt zur Kanzeltreppe ist durch

eine Fiale betont und mit einem geschmiedeten Gitter verschließbar.

Über der Kanzel der ebenfalls oktogonale Schalldeckel, mit

krabbenverzierter vergoldeter Metallkonstruktion. An den Ecken sechs

Engelstatuen mit einem Spruchband: „Discite a me quia, mitis sum et

humilis corde“. „Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig

von Herzen“. (Matth. 11,29)

An der Unterseite des Schalldeckels Metallappliken und die Taube als Symbol für den hl. Geist.

FRANZ-XAVER-KAPELLE

Altar (errichtet 1894)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter

Tischlerarbeit: J. Roßmann

Stifter: Infant Don Alfonso mit Marie de las Nives

Reliquien: S. Petri et Pauli et S. Francisci Xav.

Der in der Form gotischer Reliquienschreine geschnitzte Altaraufsatz

ruht auf einem niederen Unterbau (Kalk Ungarischrot, Sütte). Als

mittlere Figurengruppe der hl. Franz Xaver, einen Inder taufend, links

der hl. Ildefons, rechts der hl. Antonius von Padua. Die Relieffelder

zeigen den hl. Franz Xaverals Prediger (links) und den Tod des hl.

Franz Xaver (rechts), vier kleine Brustreliefs die Heiligen (v.l.n.r.)

Ferdinand, Elisabeth, Peter und Ignaz, in der Mitte das Wappen des

Stifters mit dem Schriftband „Alfonso de Borbon y Austria-Este, Infante

de Espana“. Im Sprengwerk des Altarschreines die Statue des hl. Jakob.

Über der Mensa fehlen das Kreuz und die Statuen der Heiligen Johannes,

Maria, Isidor und Barbara.

Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1906, Ausführung J. Lukesch) über der

Kanzeltreppe zeigt Gott als Weltenlehrer auf dem Thron, umgeben von den

sieben Leuchtern aus der Apokalypse und den Emblemen der vier

Evangelisten. Im unteren Teil des Bildes die Apostelfürsten Petrus und

Paulus und die vier großen Kirchenlehrer, St. Gregorius Magnus und St.

Ambrosius (links). St. Augustinus und St. Hieronymus (rechts). Auf den

emporführenden Stufen die Inschrift: „Mehrmals und auf verschiedene

Weise hat einst Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet, am

letzten hat er in diesen Tagen zu uns durch den Sohn geredet (Hebr.

1,1). Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht“

(Hebr. 111, 15).

JOSEFSKAPELLE

Altar (errichtet 1891)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: Jakob Gschiel sen.

Fassung: J. Wiwoda

Stifter: C. Hocevar, Krain

Reliquien: S. Andreae Apost., S. Matthaei Apost., Ex pallio S. Joseph

In der Mitte des mit drei Baldachingiebeln abgeschlossenen

Retabelaltares (Grisignana-Bianco, Hippuriten Kalksandstein, Buje) die

Statue des hl: Josef, flankiert von den Statuen der hl. Theresia

(links) und des hl. Alfons von Liguori (rechts). Die Relieffelder über

der Mensa stellen die Vermählung Mariens mit Josef (links) und die

Flucht nach Ägypten (rechts) dar.

Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1902, Ausführung M. Goldfeld) zeigt

den Tod des hl. Josef. Die Seitenwand ist mit einer, einen Wandteppich

vortäuschenden Bemalung (Entwurf: G. Hauberrisser) versehen.

MARIENKAPELLE

Altar (errichtet 1891)

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter

Stifter: Anton Decleva, Maria de Campi

Reliquien: S. Joachim, S. Anna, S. Lucae Evang., S. Agnetis V.M.

Retabelaltar (Kalkstein Grisignana-Bianco, Buie) mit zentraler

Marienstatue in der Darstellung der Unbefleckten Empfängnis. Die

Reliefdarstellungen darunter zeigen Szenen aus dem Alten Testament: Die

Verheißung des Erlösers im Paradies (links) und Judiths Heimkehr mit

dem Haupt des Holofernes (rechts). Den oberen Abschluss des

Altaraufbauesbilden die Statuen der drei Erzengel (v.l.n.r.) Gabriel,

Michael und Raphael.

Der kleine 4/6 Chorschluss der Marienkapelle ist mit drei figuralen

Fenstern versehen. Die zwei Medaillons zeigen Maria in Freude und Leid

mit ihrem göttlichen Sohn. In den ornamentalen Hintergrund sind

Lilienblüten eingebunden. Das dritte figural gestaltete Fenster enthält

in den Medaillons marianische Symbole. (Stifter: Andreas Krainz,

Theresia Hohenlohe, Stefan Irsch)

Die Sockelwände sind mit einer, textile Wandteppiche vortäuschenden Bemalung nach dem Entwurf von G. Hauberrisser versehen.

Das Wandgemälde (Entwurf: K. Karger 1901, Ausführung: M. Goldfeld,

Stifter: Maria de Campi) stellt die Krönung der Muttergottes dar.

Darunter das Gebet „Salve regina...“

In Erinnerung an den größten Förderer des Kirchenbaues, beim Eingang in

die Taufkapelle links das Epitaph des Grafen Leopold Baron von

Lilienthal (* 23. 12. 1811, + 30. 11. 1889) der sein nicht

unbeträchtliches Vermögen für die Errichtung der Herz-Jesu-Kirche zur

Verfügung gestellt hatte und ohne dessen Hilfe der Bau der

Herz-Jesu-Kirche wohl nicht zustande gekommen wäre. Lilienthal

unterstützte auch andere diözesane Bauvorhaben dieser Zeit mit

finanzieller Zuwendung. Das Hochrelief von Hans Brandstetter zeigt

Lilienthal betend vor dem Gekreuzigten.

Baron Lilienthal, der große Förderer des Baues der Herzesu-Kirche, erlebte die Vollendung der Kirche nicht mehr.

TAUFKAPELLE

Entwurf: G. Hauberrisser

Bildhauerarbeiten: Jakob Gschiel sen.

Das Baptisterium im Turmgeschoß wird durch das auf einem Stufenunterbau

errichtete Taufbecken (Kainacher Marmor) mit darüber befindlichem

Baldachin, beherrscht. Um den Eintritt des Getauften in die

Gemeinschaft der Kirche zu verdeutlichen ist das Taufbecken von einer

Brüstung (Kalk Grisignana-Bianco, Buje) auf Säulen (schwarz-gelber

Kalkstein, Port d‘Oro bei La Spezia) umgeben. Das Taufbecken selbst ist

durch eine reliefierte Holzabdeckung vor Verunreinigung geschützt.

Neben dem Taufstein ein Tabernakel zur Aufbewahrung derheiligen Öle.

Der giebelförmige krabbenbesetzte Baldachin mit Kreuzblumen (Kalk

Grisignana-Bianco, Buje) wird von auf Konsolen ruhenden Säulen

(Knollenkalk, Veronarot) getragen. An der Rückwand des Baldachins die

reliefierte Darstellung der Taufe Jesu im Jordan, an der höchsten

Stelle der Kapelle, im Gewölbeauge die schwebende Taube als Zeichen des

Heiligen Geistes.

Die Fernsterverglasung zeichnet sich durch ihren starken Symbolgehalt

in Beziehung zur Taufe aus. Das Fenster im Blickfeld beim Eintritt in

die Kapelle zeigt im Dreipass den heiligen Geist in Taubengestalt, der

die Taufunschuld verleiht. Taufsymbole bilden die aufstrebenden Lilien

als ornamentaler Hintergrund und die sechs Bilddarstellungen: Der Fisch

des Jonas mit dem Regenbogen des Friedens, der zur Sonne aufstrebende

Adler, der Brunnen der Wiedergeburt, der Leuchter der heiligmachenden

Gnade, das Lamm auf der guten Weide und der Hirsch an der

Wasserquelle.

Das Fenster gegenüber dem Taufbrunnen führt die

Auswirkungen des Taufsakramentes vor Augen. Der Baum der Erkenntnis

umgibt die einzelnen Bildmedaillons: Im Dreipass das siegreiche Kreuz

mit dem Mond - dem Heidentum, und der Sonne - dem Christentum. Himmel

statt Hölle, dem Gericht entrissen durch das Kreuz und die

Auferstehung zum ewigen Leben sind die Symbolinhalte der sechs Medaillons.

GRÖSSENORDNUNG

Turmhöhe bis zur Kreuzspitze: 109,60 m über Baugrundniveau

Oberkirche: Schiffbreite 13 m, Schifflänge 43,5 m, Gesamtlänge 62 m, Gesamtbreite (mit Kapellen) 23,60 m, Scheitelhöhe 24 m

Unterkirche: Breite 13 m, Länge 47 m, Scheitelhöhe 6 m, Fußboden 1,75 m unter Niveau

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: