web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Graz Museum Schlossberg

Museum am Grazer Schloßberg, August 2024

Im Graz Museum Schlossberg gibt es nicht nur den schönsten und weitesten Blick auf die Stadt, hier erfährst du auch alles über die Geschichte des Grazer Hausberges. Auf einem interaktiven Bildschirm kannst du in historische Bilder eintauchen, ein multimediales Schlossberg-Modell in der unterirdisch gelegenen Kasematte gibt Einblick in das Innere des Berges mit seinem Stollensystem. Im Wundergarten mit schattenspendenden Hainbuchen können Kinder die Geschichte der Fabelwesen erkunden, die auf dem Schlossberg beheimatet sind.

Uhrturm - Herrscher über die Zeit

Schon im Mittelalter befand sich am südlichen Rand der Burganlage ein

Wachturm. Der heute 29 Meter hohe Turm erhielt im 16. Jahrhundert fast

zeitgleich mit dem Landhaus und der Burg eine erste Uhr. Neben

hölzernen Wehrgängen und einem steilen Zeltdach prägen seine

Erscheinung übergroße, aus allen Himmelsrichtungen sichtbare

Ziffernblätter mit Stunden- und Viertelstundenzeiger. Er hatte keine

militärische Bedeutung, sondern war Feuerwachturm und Zeitgeber. Die

Grazer*innen stellten ihre Uhren nach seinem 12-Uhr-Schlag. So setzte

sich für den Magistrats- oder Bürgerturm genannten Bau die Bezeichnung

Uhrturm durch. Von der Bürgerschaft vor der Sprengung gerettet, wurde

er schließlich zum Wahrzeichen von Graz.

Der schwerste Kerker der Monarchie

Kaiser Josef II. erklärte Graz 1782 zur offenen, unbefestigten Stadt.

Die Festung verlor gänzlich ihre militärische Funktion. Auf dem

Schlossberg hatten sich schon immer Kerker befunden. Aus politischen

oder religiösen Gründen Inhaftierte befanden sich im Hauptmannsgebäude

und im Glockenturm. Nun wurde die gesamte Anlage zum Staatsgefängnis

umgebaut. Schwerverbrecher*innen wurden in den Kellern und Kasematten

angeschmiedet, erlitten Hunger und Torturen. Sie wurden jedoch schon

1809 verlegt, als Napoleons Truppen auf Graz marschierten. Nach der

Schleifung der Festung waren von den Gebäuden nur noch Ruinen übrig. In

den 1930er-Jahren wurde in dem verfallenen zweigeschoßigen Keller des

Hauptmannsgebäudes eine als „Kasematte" bezeichnete Freilichtbühne

eingerichtet, die noch heute genutzt wird.

Genießen Sie im Graz Museum Schlossberg die schönste und weiteste

Aussicht auf die Stadt Graz. Auf einem interaktiven Bildschirm in der

Kanonenhalle kann dabei nicht nur das Rad der Zeit zurückgedreht,

sondern auch in historische Stadtbilder eingetaucht werden. In der

Ausstellung wird alles über die bewegte Geschichte des Schlossberges

erzählt. Und im unterirdisch gelegenen Gewölbe der Kasematte gibt ein

multimediales Schlossbergmodell Einblicke in das Innere des Berges mit

seinem kilometerlangen Stollensystem.

WIR* wird zu MIR* - im Graz Museum Schlossberg

WIR* wird zu MIR* - eine Reise zum Thema Frieden durch die Stadt Graz

MIR* eine sichtbare Fackel, ein Objekt als „Redestab", das von Ort zu

Ort reist und so zum Teil des Stadtbildes wird. Immer wieder tauchen

die Buchstaben auf, für kurze Momente, für mehrere Wochen, als

leuchtend-großer Schriftzug oder kleines Abbild davon, an oder in

Institutionen, im öffentlichen Raum oder in privaten Wohnzimmern.

Flankiert von Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, Vorträgen,

Ausstellungen und Performances über Frieden.

Die Idee ist aus der aktuellen Zeit geboren. Was kann man heutzutage

tun, um der Ohnmacht zu begegnen? Wie reagieren auf multiple Krisen,

auf Kriege? Wie in der Kunst agieren? In einer Mikrowelt wie Graz?

Kulturinstitutionen, Vereine und Partner innen machen es sich zur

Aufgabe, mit den Mitteln der Kunst und des Diskurses den Frieden in den

Fokus zu rücken, das Wort zurückzuerobern und neu zu besetzen. Ein

offener Dialog, der Menschen vereinen soll. Den Auftakt machte im

Februar das Schauspielhaus Graz, weitere Partner*innen sind HDA Haus

der Architektur, Kunsthaus Graz, manuskripte, Oper Graz, Schaumbad

Freies Atelierhaus Graz, Steiermärkische Landesbibliothek, Theater im

Bahnhof, TU Graz (Institut für Wohnbau).

Die Kanonenhalle

Die Grazer Bevölkerung wurde bis in die erste Hälfte des 18.

Jahrhunderts mit einer Alarmglocke von der Stallbastei vor Bränden

gewarnt. Sie befindet sich noch heute auf dem Dach dieser Halle. Damals

wurden in der Kanonenhalle die „Vier Evangelisten" aufgestellt und

später durch sechs kleinere Geschütze ersetzt. Damit alarmierte der im

Kanonierhaus stationierte Feuerwächter die Stadt, wobei die Anzahl der

Schüsse anzeigte, in welchem Viertel ein Brand ausgebrochen war. Noch

bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden bei Feuer Kanonenschüsse

abgegeben, wodurch die Stallbastei die Namen „Kanonenbastei" und

„Alarmbatterie" erhielt. Die Kanonen, die heute hier zu sehen sind,

wurden bei der Einrichtung des Garnisonsmuseums 1981 aufgestellt.

Zwei Regimentsgeschütze, 17./18. Jh. (Wandlafetten 1740er-Jahre;

Geschützrohre vermutlich Dreißigjähriger Krieg, 1618-1648), Holz,

Eisen, Leder Familie Arbesser-Rastburg

Zwei französische Feldkanonen, 18./19. Jh. (Geschützrohre 1792/93,

erbeutet von der österreichischen Armee in den Napoleonischen Kriegen),

Holz, Bronze, Eisen, Leder Stadtgemeinde Bruck/Mur

Paulus Fürst: Abbildung der Vornehmen Festung und Statt Gratz in der Steyermarkt, 1667

Kupferstich auf Papier, Reproduktion, Original: 31,5 x 40,5 cm, Graz Museum

Der hl. Thomas ist einer der zwölf Apostel.

Er trägt die Beinamen „Zwilling" (von Jesus Christus), „Zweifler" und

„ungläubiger Thomas", da er die Auferstehung Christi zunächst

anzweifelte. Auf diesem Altarblatt ist er mit flammendem Herzen

dargestellt, das symbolisch für die Gottesliebe steht. Auch auf den

Altaraufsätzen sind Heilige zu sehen: links Michael und Thomas, rechts

Johannes der Täufer und Josef.

Unbekannt: St. Thomas, Ende 17. Jh. Öl auf Leinwand Graz Museum

Unbekannt: Altaraufsätze der Thomaskapelle, 17. Jh., übermalt im 19.

Jh. Holz, bemalt, vergoldet und versilbert; Zinn, Graz Museum

Hackher-Löwe - Triumphzeichen eines Verlustes

Nach der Kriegserklärung des österreichischen Kaiserreiches gegen

Frankreich im April 1809 befahl Erzherzog Johann die Befestigung und

Bemannung der Schlossberganlage. Unter dem Kommandanten Major Franz

Hackher zu Hart zog eine Garnison von 913 Mann ein. Während die Stadt

am 31. Mai kampflos übergeben worden war, wurde die Übergabe des

Schlossbergs verweigert. Französische Truppen versuchten, ihn mit

Sturmangriffen und Artilleriebeschuss einzunehmen - ohne Erfolg. Nach

der Niederlage der österreichischen Truppen bei Deutsch-Wagram musste

am 23. Juli jedoch auch die Schlossbergfestung aufgegeben werden. Die

Franzosen befahlen ihre Schleifung. Anfang 1810 standen nur noch der

Uhrturm, der Glockenturm und die Thomaskapelle. Major Hackher wurde

dennoch als Held gefeiert. Ein Jahrhundert später wurde ihm auf dem

obersten Schlossbergplateau ein Denkmal errichtet: der Hackher-Löwe.

Zum 100-jährigen Gedenken an die Schlossbergverteidigung entwarf der

Bildhauer Otto Jarl 1909 ein Denkmal zu Ehren Major Hackhers. Es zeigt

einen zum Angriff gegen Nordwesten sprungbereiten Löwen. 1943 wurde es

als „Adolf-Hitler- Metallspende" eingeschmolzen. Später entschied sich

die Grazer Bevölkerung für eine Wiederherstellung des alten Denkmals

durch Wilhelm Gösser. Der neue Löwe in alter Gestalt wurde 1966

eingeweiht.

Otto Jarl: Entwurf für das Löwen-Denkmal Major Hackhers auf dem Schlossbergplateau, o. J.

Ton, glasiert, Graz Museum

Blick gegen Westen

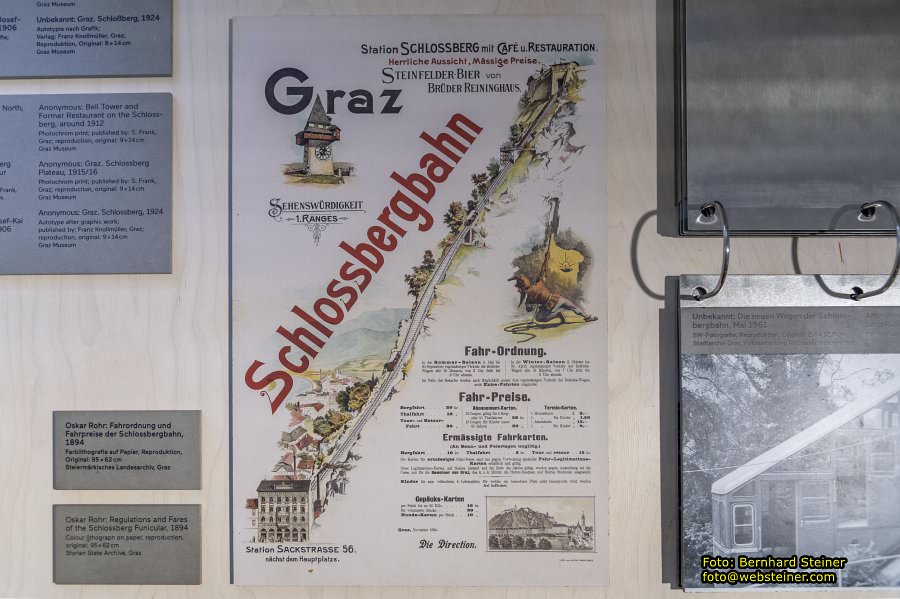

Schlossbergbahn - Technik im Einklang mit der Natur

Die Nutzung des Schlossberges als Ausflugsziel verlangte nach neuen

Wegen auf den Berg und nach Gastronomieangeboten. 1887 begannen

Untersuchungen für eine Standsellbahn und unterschiedliche

Trassenführungen mit dem Ziel, das Landschaftsbild weitgehend zu

bewahren. Der Gemeinderat beauftragte einen privaten Investor, die

Trasse am steilen Westhang anzulegen, wo sie vom Kaiser-Franz-Josef-Kai

bis auf das Plateau beim Glockenturm führt. Sie überwindet eine

Steigung von 60% und einen Höhenunterschied von fast 110 Metern. 1894

wurde die mit Dampf betriebene Schlossbergbahn für Fahrgäste

freigegeben und an der Bergstation das Schlossbergrestaurant eröffnet.

Seit der Elektrifizierung um 1900 wurde die Bahn wiederholt technisch

adaptiert. Heute ist sie eine moderne Standseilbahn mit verglasten

Wagen und barrierefreien Zugängen.

Der Schlossberg als Burg und Festung

Die Bedeutung der Stadt Graz war eng mit ihrer militärischen Funktion

und diese mit dem Schlossberg verknüpft. Auf dem Schlossberg befand

sich vermutlich seit dem 8. Jahrhundert eine Burg. Sie schützte den

Marktplatz, aus dem 1180 der politische Mittelpunkt des neu

geschaffenen Herzogtums Steiermark und die zeitweise Residenz der

Herrscher des Heiligen Römischen Reiches wurde. Unter Kaiser Friedrich

III. erfuhr Graz im 15. Jahrhundert eine Blütezeit und die Burg am Berg

wurde zum „Schloss". Im 16. Jahrhundert fand die nachhaltigste

Veränderung statt: Der Herrschersitz wurde zu einer befestigten

Militäranlage aus- gebaut. Nun hatte der Schlossberg nicht nur die

Stadt zu schützen. Er war auch Teil einer europäischen Kette von

Festungen, die gegen die Expansion des Osmanischen Reiches errichtet

wurde. Die Grazer Schlossbergfestung wurde jedoch bis zu den

Napoleonischen Kriegen 1809 niemals angegriffen. Die Folge dieser

einzigen militärischen Auseinandersetzung um den Schlossberg war die

Schleifung seiner Festungsbauten. Damit begann die Umgestaltung des

Schlossberges in seine heutige Gestalt.

Ägyptisches Tor - Sehnsucht nach elysischen Gefilden

In der südlichen Festungsmauer der Stall- oder Kanonenbastei befindet

sich das sogenannte Ägyptische Tor zur Kasematte. Das markante

Steinportal mit Rundpfellern geht auf den Juristen und

Ziegelfabrikanten Bonaventura Hödl (1776-1848) zurück. Dieser erwarb

gemeinsam mit seiner Frau Karoline um 1820 ein Grundstück unterhalb der

Bastei und mietete auch die Kasematte. Das Ehepaar gehörte somít zu den

ersten Privatpersonen, die am Schlossberg über Besitz verfügten. Ihre

Gartengestaltung mit Lauben und exotischen Pflanzen ist Sinnbild für

eine nach der verklärten Heiterkeit und Harmonie des „Südens"

gerichteten bildungsbürgerlichen Sehnsuchtskultur. Ende des 19.

Jahrhunderts wurde der Zugang zum Portal mit einer Pergola versehen,

wodurch die viel zitierten „hängenden Gärten von Graz" entstanden.

Stall- oder Kanonenbastei - Monument des Bollwerks

Das Graz Museum Schlossberg befindet sich auf der 1547 fertiggestellten

Stallbastai, die heute den charakteristischsten Überrest der einstigen

Festung bildet. Zu ihren Bereichen gehören ehemalige Wirtschafts- und

Militärbauten - wie die Kasematte, die auch als Lager und Kerker

diente. Als Verbindung der Kasematte mit den darüberliegenden Räumen

haben sich runde Dampfluken erhalten, die der Entlüftung und später der

Versorgung der Gefangenen dienten. Nach 1809 wurde ein neuer

Gebäudeteil angebaut. Kanoniere schlugen bel Feuer mit Kanonenschüssen

Alarm, wodurch die Bastei ihren zweiten Namen erhielt: Kanonenbastei.

Von hier aus sowie vom Glocken- und Uhrturm überblickten die

Feuerwächter die Stadt und warnten mittels Glockengeläut, Laternen,

Fackeln und Körben vor Bränden. Von 1981 bis 2012 befand sich hier das

Garnisonsmuseum.

Auf einem Hügel gelegener mittelalterlicher Uhrturm des 13. Jh. mit Garten und Panoramablick auf die Stadt.

Die Glocken des Uhrturms

Stundenglocke

Durchmesser: 108 cm

Gegossen 1382 von Johannes von Rottesberg, älteste Glocke von Graz

Viertelstundenglocke

Durchmesser: 42,5 cm

Gegossen um 1450

Weitere Namen: Angelusglocke

(Gottesfriedenläuten, d. i. im Mittelalter ein zeitlich begrenzter

Frieden, beispielsweise zu Marktzeiten), Armesünderglocke (Läuten bei

Hinrichtungen), Lumpenglocke (Läuten zur Sperrstunde)

Feuerglocke

Durchmesser: 90 cm

Gegossen 1645 von Andreas Schreiber

Denkmal des Infanterieregiments Nr. 27 - Wächter am Schlossberg

Der Schlossberg ist ein Ort der Erinnerung, an dem auf verdichtete

Weise durch Monumente und Veranstaltungen an historische Ereignisse und

Persönlichkeiten gedacht wird. Die Errichtung eines Denkmals für das

k.u.k. Infanterieregiment Nr. 27 „König der Belgier" war von einer

Debatte über Erinnerungskultur begleitet. Das Grazer Hausregiment war

während des Krieges gegen Frankreich 1809 Teil der Armee von Erzherzog

Johann in Norditallen, und die Versorgungstruppen verteidigten mit

Major Hackher den Schlossberg. Zum 250. Gründungsjubiläum anno 1932

plante das Regiment eine Heldenstatue am zentralen Platz beim Uhrturm.

Die sozialdemokratische Stadtverwaltung forderte den Verzicht auf

deutliche kriegerische und militante Darstellungen. Der Künstler

Wilhelm Gösser schuf schließlich eine schlichte monumentale Figur, die

nach dem Regimentsspruch „Furchtlos und treu" schützend über die Stadt

wacht.

Der Schlossberg als Landschaft und Naherholungsgebiet

Mit der Sprengung der Militäranlagen 1809 verlor Graz den Charakter

einer Festungsstadt. Vormals Sperrgebiet, wurde der Schlossberg dem

Land Steiermark übergeben und eine öffentliche Parkanlage. Neben den

Initiativen des Landes gestalteten auch Bürger*innen, die Grundstücke

erworben hatten, das Landschaftsbild. Üppige Gärten mit exotischen

Pflanzen und Alleen, romantische Lauben und neue Bauten wurden

geschaffen. Der Berg wurde zu einer idyllischen Sehnsuchtswelt mitten

in einer sich nach und nach industrialisierenden Stadt. Nach politisch

und wirtschaftlich unruhigen Jahrzehnten stand die Naturidylle am

Schlossberg für den Wunsch nach Ruhe und Frieden. Nur in den

Revolutionsjahren um 1848 wurde der Berg noch einmal militärischer

Stützpunkt, und im Zweiten Weltkrieg wurde in seinem Inneren eine

Stollenanlage als Zuflucht bei Luftangriffen errichtet. Seit er Ende

des 19. Jahrhunderts in den Besitz der Stadt übergeben worden war,

entstanden Aussichtsplätze, Gaststätten und eine Bahn auf den Berg.

Schließlich wurde der Schlossberg das zentrale Naherholungsgebiet und

geschützte Landschaftsgebiet, das er heute noch ist.

260 Stufen führen als Zick-Zack-Weg vom Schlossbergplatz den Felshang

hinauf zum Uhrturm. Die Schlossbergstiege ist eine von vier

Aufstiegsmöglichkeiten auf den Grazer Schlossberg. Sie wurde von

Kriegsgefangenen des ersten Weltkrieges in den Fels gehauen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: