web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Hainburg an der Donau

Industrieviertel (NÖ), Mai 2023

Hainburg an der Donau ist eine Stadtgemeinde im

Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich und liegt an der Donau

zwischen Wien und Bratislava im Industrieviertel. Im Nordosten der

Stadt bildet die Donau die Grenze zur slowakischen Hauptstadt

Bratislava. Einen Grenzübergang nach Bratislava gibt es von Hainburg

nicht. Des Weiteren ist Hainburg die östlichste Stadt Österreichs.

Fischertor

Viergeschoßiger Torturm aus dem 13. Jhdt., Durchbruch der Torhalle und Umbauten im 15. u. 16. Jhdt

Das Fischertor, kleinstes und jüngstes Stadttor Hainburgs war im

Mittelalter die einzige Verbindung zur Donauufersiedlung und zur Donau.

Kapelle beim Fischertor — Diese wurde 1780 zur Erinnerung an die Opfer

des Türkensturms 1683 errichtet. Von mehr als 8000 Menschen in Hainburg

(ca. 4000 Einwohner und ebenso viele Flüchtlinge aus der Umgebung)

überlebten nur etwa 100 die Eroberung der Stadt.

Dem Andenken der am 12. Juli 1683 nach Erstürmung der Stadt von den Türken niedergemetzelten Einwohner Hainburg's. (sic!)

Errichtet anlässlich der Feier des 1000 jährigen Bestandes der Stadt Hainburg 1894.

Blasonierung: „In Blau auf einem grünen Schildfuß in natürlicher

Farbgebung ein goldener schreitender rücksehender Löwe mit erhobener

rechter Pranke, hinter diesem links aus dem Schildfuß wachsend ein

silberner, schwarz gefugter, gezinnter Butterfassturm mit geschlossenem

steingefassten Portal im Unterbau und schwarzem Fenster über zwei

ebensolchen Rundöffnungen im Aufsatz.“

Beim Umbau des ehemaligen Gasthauses (1979), bestehend aus 3 Häusern

(Bausubstanz stammt aus dem 14. Jhdt.), stieß man in der Fassade auf

eine gotische Fenstergruppe. Die Verzierung des Mittelfensters „Rotes

Kreuz auf weißem Grund” lässt darauf schließen, dass hier ein Stadtsitz

des St. Georg Ritterordens war.

Die Mariensäule, die wohl schönste Rokokosäule Niederösterreichs, wurde

1749 von der Stadtrichterswitwe Elisabeth Oppitz gestiftet.

Mariensäule: 1749 von Martin Vögerl errichtet, eine Rokokosäule

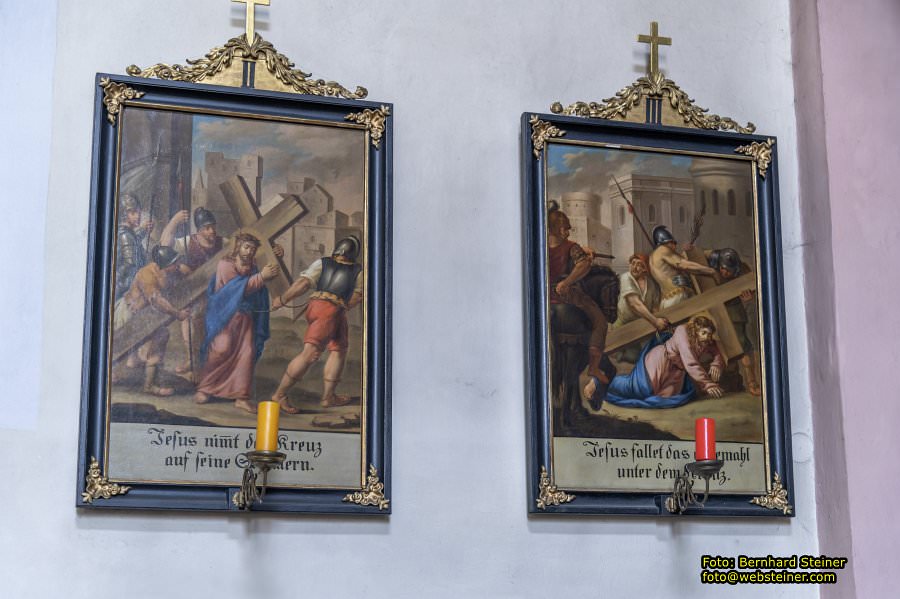

Die Stadtpfarrkiche ist seit 1236 als „Jakobskirche” (Pilger und

Händelkirche) urkundlich belegt. Um 1628 wurde sie als Philipp und

Jakobskirche zur Stadtpfarrkirche. Nach dem Brand von 1683 erfolgte die

Wiedererrichtung im barockem Stil.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Hainburg an der Donau steht in der

Mitte des Hauptplatzes der Stadtgemeinde Hainburg an der Donau im

Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Die auf die Heiligen

Philippus und Jakobus geweihte Pfarrkirche gehört zum Dekanat Hainburg

im Vikariat Unter dem Wienerwald der Erzdiözese Wien.

Mit 1236 ist eine Jakobs- und Katharinenkapelle urkundlich genannt,

welche um 1400 mit einem Chor erweitert und 1628 urkundlich zur

Pfarrkirche erhoben wurde. Die frühbarocke Saalkirche mit niedrigen

Querhausarmen und einem im Kern gotischen Chor wurde 1685 geplant und

vor 1706 vollendet. Der im Osten angebaute Kirchturm wurde 1756 mit

Mathias Gerl errichtet.

Der Hochaltar aus 1713 nach einem Entwurf und mit einem Altarbild von

Hans Michael Beckhl entstand mit den Bildhauern Mathias Roth und

Jeremias Weißkopf.

Die Orgel aus 1982 ist vom Orgelbau Reinisch-Pirchner. Es gibt eine

sogenannte Türkenglocke von Ignaz Hilzer aus 1865, ein Umguss der

ehemaligen Glocke aus 1685.

Am Vorplatz der Kirche befindet sich eine im Jahr 1749 errichtete

Rokokosäule. Gestiftet wurde die Mariensäule von Elisabeth Oppitz. Die

vier Seiten zeigen Reliefs, die Szenen aus dem Marienleben darstellen.

Wienerstraße 19, 2410 Hainburg an der Donau

Das Wienertor, markantes Wahrzeichen der Stadt, ist das größte

mittelalterliche Stadttor Europas. Die Entstehung der baugeschichtlich

höchst interessanten Torburg wird in zwei Etappen datiert. Der untere

Teil wurde in der ersten Hälfte des 13. Jhdt von der Babenbergern

errichtet, der obere Teil durch Ottokar von Böhmen in den Jahren

1267/1268.

Das Wienertor, auch Wiener Tor, ist ein Teil der Stadtbefestigungen von

Hainburg an der Donau. Es gilt als das größte erhaltene Stadttor aus

dem Mittelalter in Europa.

Das Wienertor geht vor allem auf zwei große Bauphasen des 13.

Jahrhunderts zurück, in denen ein hochrepräsentatives Doppelturmtor

errichtet und danach monumental überbaut wurde. Bereits das

Doppelturmtor war in eine der Stadtmauer vorgelegte Zwingeranlage

eingebunden. Sein Bautypus verweist ebenso wie der dossierte Sockel,

die Fallgatter und die übermannshohen „Schießscharten“ auf Anregungen

durch französische Befestigungsarchitektur. Die Werksteine der Quader-

bzw. Buckelquaderschalen sind zumindest teilweise aus römischen Spolien

gearbeitet.

Johannes Nepomuk Kapelle, Landstraße 3, 2410 Hainburg an der Donau

Der Pfarrhof wurde 1738 im spätbarocken Stil errichtet und um 1800

umgebaut. Besonders ist, dass dieser ca. 250 m von der Pfarrkirche

entfernt liegt.

Pranger der Stadt Hainburg a.d.D. auf der Freyung

'Schandsäule' in Verwendung bis 1756. Ursprünglicher Standort bei der Kirche am Hauptplatz.

Der romanische Karner stammt aus dem ersten Viertel des 13. Jhdt’s. Im

Untergeschoß war das Beinhaus, im Obergeschoß ein Altarraum für

Totenmessen.

Evangelische Martin Luther-Kirche in Hainburg an der Donau

Wolf Prix von COOP HIMMELB(L)AU entwirft evangelische Kirche

Einen besonderen Akzent aktueller Kirchenarchitektur hat die

historische Stadt mit dem evangelischen Kirchenneubau in der Alten

Poststraße 28 im Zentrum von Hainburg erfahren. Mit dem aus Hainburg

stammenden Architekten Wolf D. Prix (COOP HIMMELB(L)AU) hat sich einer

der weltweit renommiertesten Baukünstler Österreichs den

architektonischen und künstlerischen Herausforderungen des Kirchenbaus

heute gestellt.

Die Martin Luther-Kirche besteht aus einem Gottesdienstraum, einem

Gemeindesaal, einem Glockenturm sowie weiteren Büro- bzw. Nutzräumen.

Der Kirchenbau auf dem Grundstück einer nicht mehr existierenden Kirche

ist formal an die Höhenentwicklung der unmittelbaren Umgebung

angelehnt. Dach und Glockenturm variieren die Formensprache des in der

Nähe stehenden romanischen Karners der ehemaligen Martinskirche. Die

eigenwillige Geometrie zeigt eine spirituelle Symbolik, wie beim

Gottesdienstraum, dessen Form sich von einem riesigen Tisch herleitet.

Drei große Lichteinlassöffnungen sind in die Dachkonstruktion

eingebaut, die auf den vier Stahlbetonsäulen ruht, den Beinen des

„Tisches". Wolf D. Prix hat beim Entwerfen des Kirchendachs besonderes

Augenmerk auf die atmosphärische Beleuchtung des Innenraums gelegt. Für

die Kirche steht jede Lichteinlassöffnung für eine Person Gottes und

ist so Zeichen der Trinität des christlichen Gottes.

Leider ist der Kirchenraum - wie so oft bei den Protestanten - verschlossen.

Johannes Nepomuk Brunnen, Hauptpl. 24a, 2410 Hainburg an der Donau

Bäckerei Gspandl, Hauptpl. 18, 2410 Hainburg an der Donau

Die Burgruine Schlossberg stammt in ihren ältesten Teilen aus der Mitte

des 11. Jhdt’s. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 begann der

Verfall der Burg auf dem Schlossberg.

Die Heimenburg (oder „Hainburg“) ist Ruine einer Höhenburg über der

Stadt Hainburg an der Donau in Niederösterreich. Sie hat ihren Namen

der Legende nach von Heimo, dem Mundschenk von Arnulf von Kärnten, der

diesen mit dem Bau einer Kirche und einer Burg (ursprünglich im

heutigen Bad Deutsch-Altenburg) beauftragte.

Ausblick von der Heimenburg auf Hainburg an der Donau

1042 wurde die Vorgänger-Burg in Bad Deutsch-Altenburg vom späteren

Kaiser Heinrich III. zerstört. Der Chronist Hermann von Reichenau

nannte damals die „Heimenburg (Hainburg) und Brezesburg (Pressburg)

sehr volkreiche Städte“. Heinrich III. verfügte jedoch um 1050 auf dem

Nürnberger Hoftag, die Heimenburg wieder aufzubauen, jedoch diesmal auf

dem Schlossberg im heutigen Hainburg.

Altes Kasernentor

Ehemaliges Haupttor der Marc-Aurel-Kaserne an der südlichen Stadtmauer

in Hainburg an der Donau (Niederösterreich) mit Blick von der Burg.

Markant sind Spitzbogen und aufgesetzte Zinnen.

Die östlichste Stadt Österreichs liegt an der Hainburger Pforte,

eingebettet zwischen der Donau, dem Braunsberg und den Hainburger

Bergen. Nach Hainburg verlässt die Donau Österreich. Am Horizont sind

die Kleinen Karpaten zu sehen. Hainburg an der Donau und die

umliegenden Berge sind seit Siedlungszeiten strategische

Schlüsselpunkte - der Arpad-Felsen auf der gegenüberliegenden Seite der

Donau-March-Mündung, der Braunsberg mit dem keltischen Wachturm und der

Schlossberg, an dessen Fuß Hainburg liegt.

Hainburg liegt auch zwischen der geografischen Grenze der Karpaten (zu

denen noch der Braunsberg zählt) im Osten und der Donau im Norden. Der

Braunsberg ist ein 346 m hoher Kalkstock. Der mit seinem schrägen

Plateau ungewöhnlich geformte Berg war ein Stadtberg der Kelten und

trägt noch deutliche Spuren der keltisch-römischen Zeitenwende.

Die Burg überwachte den Schiffsverkehr auf der Donau nahe der Grenze

zum Königreich Ungarn. Ab 1248 wohnte hier Margarete von Babenberg, die

Schwester von Friedrich II., Herzog von Österreich und der Steiermark,

und Witwe des römisch-deutschen Königs Heinrich VII. 1252 heiratete sie

in der Pankratiuskapelle der Hainburg Ottokar II. Přemysl, König von

Böhmen, Markgraf von Mähren. Er wollte sich damit Ansprüche auf das

Erbe der Babenberger sichern. Auf ihn gehen die Ausbauarbeiten des

Wohnturmes im Jahr 1260 zurück, er hielt sich oft auf der Burg auf.

Margarethe zog sich jedoch, nachdem sie Ottokar verstoßen hatte, 1261

auf die Burg Krumau am Kamp zurück, wo sie 1266 starb. 1282 gelangte

die Hainburg in den Besitz der Habsburger, die sie von Hauptleuten

verwalten ließen. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts waren die Burg

und die Herrschaft jedoch fast immer an Adelige verpfändet.

Blick auf die Andreas Maurer Brücke, Stopfenreuth

Mit seiner 2,5 km langen Stadtmauer, drei erhaltenen Toren und 15

Türmen aus dem 13. Jahrhundert besitzt Hainburg eine der ältesten und

am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Europas. Am südlichen Ende der

ringförmigen Stadtmauer erhebt sich der 290 m hohe Schlossberg mit der

mächtigen Burgfeste. Von hier aus eröffnen sich herrliche Ausblicke auf

das historische Hainburg.

Ausblick von der Heimenburg auf Bratislava. Gut erkennbar ist Most SNP (UFO Tower).

1619/20 hielt die Burg drei Belagerungen durch Gábor Bethlen stand. Bei

der Zweiten Türkenbelagerung 1683 wurde die Burganlage gestürmt. Damals

wurden angeblich 8.432 Bürger der Stadt und Flüchtlinge aus der

Umgebung, die hier Schutz gesucht hatten, niedergemetzelt. Zwischen

1629 und 1652 hatten die Bürger von Hainburg die Pfandschaft über die

Herrschaft inne. 1703 verkaufte sie Kaiser Leopold I. an den Grafen

Johann Jakob von Löwenburg, der sechs Jahre später die Burgkapelle

instand setzen ließ. Nach 1742 trat, bedingt durch die Errichtung des

neuen Schlosses am Fuß des Schlossberges, der Verfall der als Wehrbau

wertlos gewordenen Burg ein.

Der 4-eckige Schützenturm — genannt Halterturm — stammt ebenfalls aus dem 13. Jhdt. und ist der höchste Turm der Stadtbefestigung.

Theodorapalast: Herrschaftlicher Stadtsitz aus dem 13. Jhdt. („Schützenhof"). Reste eines dreigeschoßigen Saalbaues

Alte Poststraße beim Haydnplatz

Das Ungartor ist das östliche

und älteste der Hainburger Stadttore und wurde in zwei Bauphasen des

13. Jahrhunderts errichtet. An einem viergeschossigen, schräg zur

Stadtmauer gestellten Turm wurde eine nach oben hin offene Torhalle mit

Zinnenabschluss angebaut. Die mit zahlreichen Steinmetzzeichen

gearbeiteten Buckelquader (mit ziemlicher Sicherheit stammen diese aus

Carnuntum) beim Torbau lassen auf landesfürstliche Bautätigkeit unter

Leopold VI. um 1220/30 schließen. An der Stadtseite ist rechts oberhalb

des Tores ein besonderes Detail zu erkennen: Ein längerer Quaderstein,

dessen Buckel nach der Überlieferung einen „Lindwurm" darstellen

sollen, der auch in den Sagenschatz Hainburgs eingegangen ist, jedoch

vermutlich römischen Ursprungs sein dürfte.

An Feind- sowie Stadtseite war das Tor durch Fallgatter und Torflügel

zu verschließen. Eine gemauerte Stiege, neben der ein Zwingerportal zu

sehen ist, führt an der Stadtseite nördlich des Tores auf den Wehrgang

und ins 1. Obergeschoss, von dem ein Portal auf den bergseitigen

Wehrgang führte. An diese Seite sind die Reste eines Aufganges zu einem

vermauerten Einlaß ins Erdgeschoß des Turmes zu erkennen. Vermutlich

1265/66 durch König Ottokar II. umgebaut, es gibt Hinweise auf einen

hölzenen Außenwehrgang über der Torhalle. Für den heutigen

Kraftfahrzeugverkehr war das enge Tor leider nicht geeignet und es

wurde 1962/63 etwas nördlich die Stadtmauer durchbrochen und die

Preßburger Reichsstraße dort in die Ungarstraße geleitet.

Josef Haydn - Denkmal

Der 8-eckige Wasserturm

(Götzenturm) ist einer der beiden Ecktürme der nördlichen Stadtmauer,

der in mehreren Bauphasen als mächtiger Wehrturm im Zuge der

Stadtbefestigung in den Jahren 1220/1240 vermutlich von den Herren von

Rötelstein errichtet wurde. Ursprünglich hatte er drei Geschoße.

1240/1260 wurde ein weiteres repräsentatives Geschoß mit rundbogigen

Biforenfenstern aufgesetzt. Um 1939 bekam der Turm für militärische

Zwecke einen Holzaufbau mit pyramidenförmigem Dach.

In den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte in mehreren Etappen die

Generalsanierung des Ensembles Wasserturm mit Gesamtkosten von rund €

330.000,00, die durch Sparkasse Hainburg Privatstiftung, Land

Niederösterreich, Bundesdenkmalamt, Kulturerbe-Gesellschaft

Mittelalterstadt Hainburg und Stadtgemeinde Hainburg an der Donau

finanziert wurde.

Donaudamm an der Donaulände

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: