web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Hallein

im Tennengau, November 2024

Hallein ist eine österreichische Stadt mit über 21.000 Einwohnern im Tennengau im Bundesland Salzburg. Sie ist die Bezirkshauptstadt des Tennengaues und die zweitgrößte Stadt im Bundesland Salzburg. Hallein wird als Salinenstadt, Keltenstadt, Industriestadt, Schulstadt und als Kulturstadt bezeichnet.

Salinenkapelle im Pfleggarten - leider geschlossen

Die Pernerinsel war im Besitz des Fürsterzbischofs. Hier befand sich

der Pfleggarten, der erzbischöfliche Lustgarten und eine Kapelle. Diese

mittelalterliche Pflegkapelle, heute als Salinenkapelle bezeichnet,

wurde durch einen schlichten Bau des 17. Jahrhunderts ersetzt. Garten

und Kapelle waren durch einen privaten Steg direkt mit dem Gebäude der

Salinenverwaltung, dem heutigen Keltenmuseum Hallein verbunden.

Hinter der Salinenkapelle ist der Sitz des „Privilegierten

Uniformierten Bürgercorps der Stadt Hallein". Die Bürger von Hallein

erhielten 1287 viele Rechte zu denen auch die Pflicht gehörte die Stadt

zu verteidigen, die Befestigungen zu erhalten und die innere Sicherheit

und die Nachtwache zu organisieren. Heute pflegt die Bürgergarde diese

Tradition und repräsentiert bei öffentlichen Anlässen nach wie vor die

Halleiner Bürger. Traditionell hält die Halleiner Bürgergarde eine

Grabwache zum Gedenken an Franz Xaver Gruber, den Komponisten des

Liedes „Stille Nacht! Heilige Nacht!", am 24. Dezember ab. MusikerInnen

der Bürgercorpskapelle, die sein Sohn Felix von 1862-84 musikalisch

geleitet hat, begleiten die Grabwache.

Das „Privilegierte, Uniformierte Bürgercorps der Stadt Hallein“, in

weiterer Folge auch als „Halleiner Garde“, „Halleiner Gardekompanie“,

„die Garde“, „Bürgergarde“ oder „Bürgercorps“ bezeichnet, ist ein

Verein welcher aus ca. 50 aktiven Mitgliedern besteht. Hauptzweck des

Vereins ist, durch Paradeausrückungen kirchliche und weltliche Feste zu

verschönern.

Das Gründungsdatum wurde auf das Jahr 1278 festgelegt. Grundlage für

dieses Datum ist eine Weisung des regierenden Erzbischof (EB) Friedrich

der 2. von Walchen wonach sich Bürger (zur damaligen Zeit hat man unter

dem Begriff Bürger ausschließlich besitzende Einwohner bzw.

Stadtadelige verstanden) zur Verteidigung der Stadt zu bewaffnen

hatten. Dem voraus gegangen war das Recht durch den Kaiser, die Stadt

Salzburg zu befestigen. Im Land Salzburg waren zu dieser Zeit alle

Städte gleichberechtigt, somit erlangte auch Hallein das Recht, die

Stadt zu befestigen.

Das Keltenmuseum Hallein ist eines der größten Museen für keltische

Geschichte und Kunst in Europa. Auch die Urgeschichte Salzburgs und die

Stadtgeschichte Halleins werden hier lebendig. Die Kombination aus

eisenzeitlichen Gräberfeldern, Siedlungsflächen und dem Salzbergbau auf

dem Dürrnberg ist einzigartig in Europa. Begehbare Stollen, Einblicke

in Grabkammern, kunstvoller Goldschmuck – Kunst und Kultur der Kelten

werden im Keltenmuseum Hallein erlebbar. Das absolute Highlight: Die

2.500 Jahre alte, keltische Schnabelkanne vom Dürrnberg mit ihren

fabelwesenartigen Raubtieren und Dämonen. Eine eigene Ausstellung im

Erdgeschoß des Hauses entführt die BesucherInnen auf eine Zeitreise in

die Urgeschichte Salzburgs. Darüber hinaus sind drei erzbischöfliche

Fürstenzimmer aus dem Jahr 1756/57 und Objekte zur Geschichte Halleins

und zum historischen Salzwesen zu sehen.

Tauernradweg am Rainerkai

Die Salzachbühne 'Freiluftarena Griesplatz' ist eine

Veranstaltungsarena im Freien. Sie befindet sich am südöstlichen Rand

der Halleiner Altstadt, grenzt auf einer Seite an die Salzach, auf der

anderen Seite an den Griesplatz. Sie entstand am ehemaligen Nordende

des Halleiner Griesrechens.

Das letzte noch in Hallein erhaltene Stadttor ist das Griestor zwischen Griesplatz und Schanzplatz.

Statue des hl. Johannes Nepomuk in einer Nische in der Fassade des Bürgerhaus Raitenaustraße 4.

Das historische Zentrum bietet eine wunderschöne Bühne für das quirlige

Stadtleben, das von Märkten, Gastgärten, großzügigen Plätzen und einer

lebendigen Kunst- und Kulturszene geprägt ist. Willkommen in einer

geschichtsträchtigen Kleinstadt mit modernem Herzen.

Rathausturm

Edmund-Molnar-Platz und Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Antonius

Um 700 v. Chr. entstand am

linken Salzachufer auf dem Ablagerungskegel des Kothaches eine

Siedlung, die als Verbindung zwischen dem hochgelegenen

Salzgewimmingsort am Dürrnberg und dem sich auf der Salzach

abspielenden Handelsverkehr gedacht war

400-100 v. Chr. Aus reichen Grabfinden geht hervor, dass Hallein die führende Salzgewinnungsstätte unter keltischer Herrschaft war.

1198 Eine erste Urkunde gibt Auskunft über den Bestand einer mittelalterlichen Siedlung auf dem alten keltischen Kulturboden.

1210 In einer Schenkungsurkunde

Erzbischofs Eberhard II über eine Salzpfanne an das Kloster St. Peter

begegnet uns erstmalig „... in Haelle quod, Mühlbach dicitur".

1301 Der Name Hallein findet sich in einer deutschen Urkunde.

1398 Das überaus

produktionsstarke Hallein setzte sich trotz einiger Einschränkungen bei

einem Vergleich mit Reichenhall an die Spitze der alpinen Salinen.

Im 15. Jh. war die städtebauliche Entwicklung abgeschlossen.

16. Jh. In der ersten Hälfte

des Jahrhunderts war Hallein für kurze Zeit Hauptquartier der Bauern.

Von den um 1600 in Betrieb stehenden Sudhäusern blieben bis Anfang des

19. Jahrhunderts nur drei übrig. Die während der Blütezeit der Stadt

entstandenen Handwerkszweige - Schiffsbau, Bierbrauerei,

Ledererzeugung, Holzwaren- und Baumwollfabrikation, eine reiche

Mühlenindustrie in Verbindung mit dem Bäckergewerbe - hielten trotz des

Rückganges des Salzabsatzes Hallein auf einem hohen wirtschaftlichen

Stand.

1654 Das neu aufgebaute

Pfleghaus am Pflegplatz war bis 1961 das Salinenverwaltungsgebäude, in

dem sich nun das Stadtmuseum Hallein befindet.

1792 Während der politischen

Umwälzungen in diesem Jahr, wobei es zu Durchmärschen von

österreichischen und französischen Truppen kam, und der Kriegswirren

von 1815, nach denen Salzburg endgültig österreichisch wurde, ging der

Salzhandel stark zurück.

1870 Eines der ältesten Gebäude, es stand in der Kuffergasse, wurde abgetragen.

1895 Eingliederung der Gemeinden Burgfried und Taxach.

1938 wurden die Gemeinden Oberalm und Dürrnberg mit Hallein vereinigt, Oberalm jedoch 1952 wieder als eigene Gemeinde errichtet.

1943 Nach dem ersten Weltkrieg

kam es zu einer großen Brandkatastrophe, der unersetzliche Bauten und

Kunstgegenstände zum Opfer fielen.

1945 Nach dem Zusammenbruch

rückten Amerikaner und Franzosen in Hallein ein. Die amerikanische

Besatzungsmacht blieb bis 1947. Der Neubeginn erfolgte praktisch vom

Punkt Null ausgehend.

1970 Ein erfreulicher Erfolg

war die Wiedererrichtung des Stadtmuseums im Unteren Griestor. Ab 1970

als „Keltenmuseum" gestaltet, hat es nun seine endgültige Heimstätte im

ehemaligen Pflegamtsgebäude der Saline.

1980 Große Feierlichkeiten

anlässlich, 750 Jahre Stadt Hallein". Zusammenhängend damit Salzburger

Landesausstellung „Die Kelten in Mitteleuropa" sowie größte

Altstadtrenovierung Österreichs, über 200 Fassaden wurden erneuert.

1991 Ankauf der Pernerinsel

samt darauf befindlichen ehem. Salinengebäuden. In diesem Bereich

seither rege kulturelle Aktivitäten; herausragende Gastspiele der

Salzburger Festspiele, Szene Salzburg und Internationale

Sommerakademie.

1993/94 2. große

Landesausstellung Thema: „Salz" Wiedereröffnung des renovierten

Stadttheaters und Stadtkinos. Abschluss der Arbeiten für die

Einrichtung und Gestaltung vieler Plätze und Straßen im Altstadtkern

als Fußgängerzone.

1999-2001 Bau der Altstadtumfahrung und Errichtung der Colloredobrücke und Ausbau des Autobahnzubringers Hallein.

2003/2004 Umgestaltung und Wiedereröffnung des Keltenmuseums.

2004 Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Salzburg im Schloss Rif.

Stille Nacht Bezirk Hallein

Dazu gehören die Pfarrgasse, die Stadtpfarrkirche, der Pfarrhof und das

Mesnerhaus. Die Kirche war der wichtigste Arbeitsort von Franz Xaver

Gruber. Er spielte dort die Orgel und leitete den Chor. Die Kirche

wurde wohl am Ende des 12. Jahrhunderts errichtet und 1347 erstmals

urkundlich erwähnt. Sie ist dem Heiligen Antonius dem Einsiedler

geweiht. Der romanische Turm brannte 1943 ab, stürzte ein und wurde

1965 durch einen modernen Turm aus Beton, entworfen von Jakob Adlhart,

ersetzt. Von der gotischen Kirche sind Chor, Apsis und Teile der

Außenmauer erhalten. Im 18. Jahrhundert ersetzte ein klassi-zistischer

Neubau von Wolfgang Hagenauer den alten Bau. Um die Pfarrkirche lag der

alte Friedhof, der 1880 aufgelöst wurde. Zahlreiche Grabtafeln von

verschiedenen Halleiner Familien aus dem 16./17. Jahrhundert erinnern

an ihre Gräber. Seit 1968 trägt der Platz zwischen dem Gruber-Wohnhaus

und der Kirche den Namen des Komponisten Franz Xaver Gruber.

Der Innenraum - ein klassizistischer Saalbau

Das Innere der Kirche überrascht durch seine Weite und seine

Gliederung. Die Innenmaße von 58 m Länge, 22 m Breite und 20 m Höhe

verhalten sich zueinander harmonisch, annähernd wie 3:1:1. Den

Raumcharakter prägen die beiden weiten, von Kuppeln überwölbten

quadratischen Joche im Langhaus. Anderen Nahtstelle in der Raummitte

sind Wandpfeiler eingeschoben, die sich blockartig durch Rundbögen

öffnen; sie erinnern an die vier triumphbogenartig durchgebildeten

Pfeilerblöcke in der Salzburger Kollegienkirche Fischer von Erlachs.

Spätgotisches Taufbecken

Aus der alten Kirche erhalten geblieben ist das aus Adneter

Rotscheckmarmor gefertigte, zwölfeckige Taufbecken. Die Inschrift in

gotischen Minuskeln weist auf sein Entstehungsjahr 1481. Den jetzigen

Standort erhielt der Taufstein erst im Zuge der letzten

Kirchenrenovierung.

Zur strengen Symmetrie, bezeichnend für den klassizistischen Stil,

tragen auch die doppelten, einander zugewandten Kanzeln sowie die

Aufstellung der Seitenaltäre in den beiden Saaljochen bei. Anstelle von

Emporen, wie sie der Vorgängerbau gehabt haben dürfte, ersetzte

Hagenauer das Hauptgesims an den Längswänden durch schmale Galerien,

die unmittelbar über die Seitenaltäre hinweg geführt sind. Auch der vom

Altbau übernommene spätgotische Chor wurde im Inneren durch das

Einfügen von vier großen Fensteröffnungen so umgestaltet, dass er an

das Presbyterium des Salzburger Domes erinnert. Die Gestaltung der

Westwand wird durch die Orgelempore bestimmt, die auf zwei dünnen

Säulen ruht.

Die Gruber-Orgel

Aus vielen persönlichen Briefen und Dokumenten im Stille Nacht Archiv

Hallein erfahren wir von Franz Xaver Grubers Engagement für die Orgeln

an seinen Arbeitsorten. Franz Xaver Gruber war als Organist und

Chorregent verantwortlich für die Begleitung und musikalische

Gestaltung der Messen in der Stadtpfarrkirche Hallein. Nach-dem Gruber

1835 nach Hallein gekommen war, sorgte er bereits 1837 für die

Reparatur der Orgel in der Stadtpfarrkirche. Carl Mauracher erhöhte die

Anzahl der Pfeifen von 600 auf 1000 und ersetzte schadhafte Teile der

Orgel. 1860 bestanden wieder Schäden an der Orgel, die durch ein Leck

im Dach der Kirche verschlimmert wurden. Franz Xaver Gruber

organisierte einen Spenden-aufruf und eine Sammlung für die Orgel. Eine

Liste der Spender ist im Stille Nacht Archiv Hallein er-halten.

Matthäus Mauracher aus Braunau reparierte die Orgel in der

Stadtpfarrkirche.

FRANZ XAVER GRUBER UND DIE HALLEINER ORGELN

Der Bau der neuen Orgel ging schleppend voran. Sohn Felix Gruber

schilderte in einem Brief, dass sein Vater vom Bett aus zur Kirche

hinübersah und den Wunsch äußerte, selbst noch die neue Orgel zu

spielen. Franz Xaver Gruber starb 1863 und erlebte die neue Orgel nicht

mehr. Sein Sohn Franz spielte 1864 bei der Einweihung der Orgel. Der

hölzerne, vergoldete Orgelkasten stammt aus dem Jahr 1704. Zum 100.

Todestag Grubers kam die Einfassung an der Brüstung der Empore mit der

Aufschrift Gruber-Orgel dazu und ein neues Instrument wurde eingebaut.

Auch die Bürgerspitalkirche in Hallein erhielt 1839 auf Betreiben von

Franz Xaver Gruber eine Orgel, damit die Schüler der Hauptschule den

Kirchengesang üben konnten. 1860 kümmerten sich Franz Xaver Gruber und

seine Söhne Franz und Felix um die Orgel in der Wallfahrtskirche auf

dem Dürrnberg. Johann Nepomuk Carl Mauracher kombinierte eine der

Vierungsorgeln aus dem Salzburger Dom mit einem Orgelkasten aus

Saalfelden zu einem neuen Instrument.

Die Orgel mit ihrem Gehäuse aus

dem frühen 18. Jahrhundert wurde 1865 erneuert; damals entstand auch

das Rundbild der als Patronin der Kirchenmusik verehrten hl. Cäcilia.

Die Aufschrift auf dem Rückpositiv erinnert daran, dass die Halleiner

„Gruber-Orgel‘“ dem von 1835 bis 1863 als Chorregent und Organist

tätigen Franz Xaver Gruber gewidmet ist (siehe auch Stille-Nacht-Museum

gegenüber der Kirche).

Die vierzehn spätbarocken Kreuzwegstationen, auf Goldhintergrund

gemalt, sind im hinteren Langhausbereich angebracht. Zwei Gedenktafeln

im Bereich der mittleren Wandpfeiler erinnern an den 1840 in Jerusalem

als Pilger verstorbenen Priester Johann Baptist Reulbach bzw. an den

1810 verstorbenen Priester und Schulkatecheten Franz Stefler.

JunggesellenAltar

Dieser Altar (links hinten) wurde um 1798 in einem etwas einfacheren

Portaltypus errichtet und ist den Pestheiligen Sebastian und Karl

Borromäus geweiht. Das Altarblatt (2. Hälfte 18.Jh.) zeigt Christus

zwischen den beiden Altarpatronen, darunter Pestkranke. Im Hintergrund

ist eine alte Ansicht von Hallein mit der Pernerinsel im

Vordergrund zu erkennen. Die Seitenfiguren stellen die hll. Joseph (mit

Jesuskind) und den Apostel Jakobus den Älteren (in Pilgertracht) dar.

Jungfrauen-Altar

Der Altar (rechts hinten) entspricht formal dem gegenüber stehenden

Junggesellen-Altar und ist zu Ehren Unserer Lieben Frau errichtet

worden; die Aufsatzkartusche trägt den Text: „Der Marianischen

Jungfrauen Versammlung“. Dazu passt das Thema des 1799 von FRANZ

NIKOLAUS STREICHER gemalten Altarbildes, der „Tempelgang

Mariens“. Es zeigt die vor dem Hohepriester kniende jugendliche Maria,

die von ihren Eltern Anna und Joachim in den Tempel gebracht wurde, um

dort Gott zu dienen und bis zu ihrer Eheschließung ein tugendhaftes

Leben zu führen. Die Altarfiguren der beiden Franziskanerheiligen Franz

von Assisi und Antonius von Padua (Lilie) sowie der hll. Barbara

(Kelch) und Katharina (Rad) oben im Auszug entstanden um die Mitte des

18. Jahrhunderts und stehen stilistisch dem Bildhauer Johann Georg

Hitzl nahe.

Pietä-Kapelle

Hier in der linken Kapelle, die früher Pruefer-Kapelle genannt wurde

(nach dem Pfarrherrn Georg Pruefer, der 1497 in seinem Testament eine

große Stiftung machte), steht auf einem kleinen Marmoraltar von 1780

eine Pietä-Gruppe im Typus Maria Weißenstein (Mitte 17. Jh.), flankiert

von den Statuen der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus; darüber im

Auszug der hl. Andreas (alle drei Statuen um 1780); die Konsolfigur

rechts zeigt den hl. Apostel Judas Thaddäus mit Keule und Christusbild.

An der rechten Wand erinnert ein stattliches barockes Marmor-Epitaph

mit Auferstehungsrelief an die Verstorbenen der Familie Torner-Hölzl

(Mitte 17. Jh.).

Die Halleiner Kirchenpatrone

Die frühchristlichen Heiligen Antonius der Einsiedler

und Hieronymus lebten im 4. Jahrhundert n. Chr. in Agypten bzw. in

Dalmatien. Antonius (nicht zu verwechseln mit Antonius von Padua)

verteilte sein Vermögen an die Armen und zog sich zum Gebet in die

Einsamkeit der Lybischen Wüste zurück. Mit Männern, die seinem Beispiel

gefolgt waren, gründete er schließlich das erste christliche Kloster.

Dargestellt ist er hier am Hochaltar (links) mit dem Teufel in Gestalt

eines kleinen Drachens, ein Hinweis auf die teuflische Versuchung, der

Antonius widerstand.

Hieronymus lebte zunächst

ebenfalls als Eremit, kehrte dann aber in die Zivilisation zurück,

studierte und gründete schließlich in Bethlehem ein Kloster. Er war der

Prototyp eines Klostergelehrten und zählt zu den vier lateinischen

Kirchenvätern. Hier am Hochaltar (rechts) wird er als asketischer

Eremit mit Buch und Totenkopf dargestellt.

Beide waren von großer Bedeutungfür das christliche Mönchtum — „zwei

für Gottbegeisterte Aussteiger“, jeder auf seine Art radikal in seiner

Entscheidung, „ein neues Leben zu beginnen, ein Leben der Nachfolge

Christi in absoluter Bedürfnislosigkeit“.

Den im Jahr 1778 von Louis GRENIER nach dem Vorbild des Salzburger Domhochaltares entworfenen Halleiner Hochaltar

führte der Steinmetz JOHANN ANTON HÖGLER 1795 bis 1799 in

unterschiedlichen, großteils Adneter Marmorsorten aus. Als

Hochaltarbild wünschte man sich in Hallein von Erzbischof Colloredo

zunächst das Hochaltarblatt des Domes, das damals.noch in der Residenz

hing — allerdings vergeblich. So erhielt der Hofmaler ANDREAS

NESSELTHALER 1799 den Auftrag für ein neues Bild. Es zeigt die Geburt

Christi und die Anbetung durch die Hirten. Die beiden weiß gefassten,

aus Holz geschnitzten Seitenfiguren, links der erste Halleiner

Kirchenpatron hl. Antonius der Einsiedler und rechts der später,

vielleicht unter Erzbischof Hieronymus Colloredo hinzugekommene zweite

Patron hl. Hieronymus (oder Paulus von Theben?), stammen von FRANZ

XAVER NISSL. Oben im Altarauszug ist das Lamm Gottes mit der Bibel

„Liber Vitae“ zwischen vier Flammenurnen dargestellt. Der 1880

entstandene Tabernakel mit Aussetzungsthron ist ganz mit vergoldetem

Messing verkleidet.

Pfannhauser-Altar

Die Bezeichnung dieses links vom Chorbogen aufgestellten Altares weist

ebenso wie der Kufer- und der Kleizer-Altar in die damalige Arbeitswelt

der erst 1989 eingestellten Halleiner Salzproduktion. Währenddie

„Pfannhauser“ in den Sudbetrieben als Lohnarbeiter beschäftigt wurden,

waren die Kleizer und Kufer (auch: Küffer) als selbstständige

Zulieferer der Holzfässer in Zünften organisiert.

Den Marmoraufbau schuf JOHANN DOPPLER um 1776. Geweiht ist der Altar

dem hl. Rupert, dem Salzburger Diözesan und Landespatron sowie Patron

der Salzarbeiter. Er ist am Altarbild (vielleicht ein Werk des Joh.

Bapt. Durach) zusammen mit Salzarbeitern dargestellt. Die beiden

Seitenfiguren sind aufgrund ihrer Attribute als hl. Laurentius mit dem

Rost bzw. als hl. Florian mit dem Löscheimer zu erkennen; oben im

Altarauszug zeigt das Bild die hl. Kaiserin Helena, während die beiden

Sitzfiguren mit den Attributen Kelch und Anker allegorische

Darstellungen der christlichen Tugenden Glaube und Hoffnung verkörpern

und vermutlich von Barockaltären übertragen wurden. Sie sind älter als

der bestehende Altar und vielleicht Werke von JOHANN GEORG HITZL (Mitte

18. Jh.). Auf der Mensa steht ein barockes Herz-Jesu-Bild (2. Hälfte

18. Jh.).

Kufer-Altar

Der 1776 ebenfalls von JOHANN DOPPLER ausgeführte Altar rechts

gegenüber wurde von den Kufern, die die Kufen der Salzfässer

herstellten, gestiftet. Der Altar ist den Vierzehn Nothelfern geweiht.

Diese schon seit dem Mittelalter in vielfältigen Anliegen als

Schutzpatrone angerufene Gruppe von Heiligen (in lokal

unterschiedlicher Zusammensetzung und anhand ihrer Attribute nicht

immer klar zu bestimmen) ist am Altarbild zu sehen. In der vorderen

Reihe dargestellt sind Eustachius (oder Hubertus), Erasmus (oder Thiemo

von Salzburg), Vitus, Stephanus (oder Laurentius), Dionysius und Georg,

in der hinteren Reihe Florian, Ursula, Blasius, Katharina,

Christophorus, Barbara, Margaretha und Achatius. Über ihnen schweben

auf Wolken die Heiligste Dreifaltigkeit sowie Maria und Joseph.

Das Oberbild zeigt Christus als Guten Hirten. Auf der Mensa steht eine

barocke Kopie des Passauer Mariahilfbildes (18. Jh). Die Seitenfiguren

stellen die hll. Salzburger Bischöfe Virgil (Dommodell) und Vitalis

(Herz und Lilie) dar, während die barocken Auszugsfiguren die Tugenden

Liebe und Gerechtigkeit symbolisieren.

Kleizer-Altar

Dieser Altar (rechts vorne), vor dem sich einst die Zunft der Kleizer -

sie stellten die Wandbretter für die Salzfässer her - sammelten,

entstand 1799 wohl ebenfalls nach einem Entwurf von L. Grenier und ist

dem heiligsten Sakrament geweiht. Diesem Thema widmen sich die beiden

Bilder. Das Hauptbild „Letztes Abendmahl“ ist ebenso wie das Oberbild

„Christus und die Jünger in Emmaus“ ein Werk von FRANZ NIKOLAUS

STREICHER; auf der Mensa steht ein kleiner barocker Tabernakel (Mitte

18. Jh.). Als Zeitzeugen des Lebens und Sterbens Christi und als

Verfasser der Evangelien, die für die Verbreitung des Christentums von

fundamentaler Bedeutung waren, sind ikonografisch entsprechend als

Seitenfiguren die vier Evangelisten mit ihren Attributen dargestellt:

unten die hll. Matthäus (Engel) und Johannes (Adler fehlt), oben die

hll. Lukas (Stier) und Markus (Löwe).

Marmor-Epitaph für Ludwig Hochpichler

In der Kirche sind einige bemerkenswerte Wappengrabsteine und Epitaphe

angebracht, die noch aus dem Vorgängerbau stammen. Das hier links neben

dem Kleizer-Altar in die Wand eingelassene barocke Marmor-Epitaph mit

einem Verkündigungsrelief erinnert an den Bürgermeister Ludwig

-Hochpichler (1668).

Anna-Kapelle

Hübsche spätbarocke Gittertüren führen in die beiden Chorkapellen. Hier

in der rechten Kapelle steht ein barocker Marmoraltar (um 1760) mit dem

Altarblatt „Hl. Anna mit ihrer Tochter Maria“, ein signiertes Werk von

Sebastian Stief aus dem Jahr 1866. Das barocke Oberbild zeigt den hl.

Joachim, den Gatten der hl. Anna. Seitlich stehen auf

Konsolen Figuren der hl. Franz de Paula und Valentin.

Kreuzaltar

Insgesamt vier weitere Altäre sind an den Langhauswänden aufgestellt.

Hier vor dem Kreuzaltar (links vorne) versammelten sich früher die

Zunft der Bäcker sowie die Skapulierbruderschaft. Der Altar entspricht

im Aufbau stilistisch dem Hochaltar und dürfte auf einen Entwurf Louis

Greniers zurück gehen. Das ursprüngliche Altarblatt wurde 1945

zerstört. Das jetzige Bild „Kreuzigung Christi und Maria Magdalena"

stammt aus dem 19. Jahrhundert; das Oberbild „Maria mit Kind“ malte

JOHANN LÖXHALLER 1798. Die Seitenfiguren stellen die beiden

Apostelfürsten Petrus (Schlüssel) und Paulus (Schwert) dar, die Statue

auf der Mensa Christus als Guten Hirten.

Konsolfiguren Rupert und Virgil

Die beiden überlebensgroßen Holzfiguren in den Wandnischen zuseiten des

Kreuzaltares stellen die beiden Salzburger Bischöfe und Diözesanpatrone

hl. Rupert (links, mit Salzfass) und hl. Virgil (rechts, mit Dommodell)

dar. Es sind möglicherweise Arbeiten des Barockschnitzers JOHANN GEORG

HITZL (Mitte 18. Jh.) und stammen vom ehemaligen Hochaltar.

Stille Nacht Museum Hallein

In moderner Atmosphäre wird das Schaffen und Wirken des Komponisten von

"Stille Nacht! Heilige Nacht!" präsentiert. Das Museum befindet sich im

ehemaligen Mesner- und Chorregentenhaus, wo Franz Xaver Gruber 28 Jahre

lang gelebt und gearbeitet hat. Im Mittelpunkt steht auch die

Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte.

Das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!" ist das bekannteste

Weihnachtslied der Welt. Der Komponist Franz Xaver Gruber verbrachte

viele Jahre seines Lebens in Hallein, auch das Stille-Nacht-Museum und

seine Grabstätte befindet sich hier.

* * *

Wohnhausvon Franz Xaver Gruber, jetzt „Stille-Nacht-Museum“

Im Haus schräg gegenüber des Kircheneingangs wohnte einst Franz Xaver

Gruber, der Komponist des weltberühmten Weihnachtsliedes „Stille Nacht,

Heilige Nacht“. Im Jahr 1833 kam er als Chorregent und Organist nach

Hallein und wohnte 30 Jahre im „Mesnerhaus“ neben der Stadtpfarrkirche.

Sein ehemaliges Wohnhaus ist heute als „Stille-Nacht-Museum“

eingerichtet. Neben Möbeln und Gegenständen aus seinem Besitz birgt es

auch die Gitarre, auf der Joseph Mohr als Textdichter und Pfarrer das

Lied bei der Uraufführung im Jahr 1818 begleitete. Vor dem Haus hat

sich als einziges Grab vom ehemaligen Friedhof rund um die Kirche die

letzte Ruhestätte des Franz Xaver Gruber erhalten, der am 7. Juni 1863

in Hallein verstarb.

Peterskapelle: 1384 urkundlich erwähnt, einschiffiger gotischer Bau mit Kreuzrippengewölbe.

Die unmittelbar an den Pfarrhof angebaute, gotische Peterskapelle weist

an den Außenmauern wie im Inneren zahlreiche Grabsteine auf. Außen

findet sich neben dem Eingang links ein Wappengrabstein des Lienhard

Polhamer (+ 1568) und rechts als Rarität ein in Marmor gehauener

Stiftsbrief (von Ruprecht Riedler, 1671; Orig. Pergamenturkunde im

Pfarrarchiv). Im Inneren, einem zweijochigen, kreuzrippengewölbten Raum

mit geradem Chorschluss, sind u. a. links beim Eingang ein großes

Marmorepitaph mit Reliefs (in der Mitte Auferstehung Christi) für

Raphael Geizkofler aus dem späten 16. Jahrhundert sowie rechts beim

Altar eine Grabplatte mit Relief für Christoph Pernegger (+ 1641) zu

sehen. Das historistische Farbglasfenster der Südwand mit der

Darstellung Christi zwischen Maria und Johannes entstand 1876 nach

einem Entwurf von GEORG PEZOLT.

Leider ist die Kapelle geschlossen.

Totenkapelle: Spätbarocker Bau von 1772

Kriegergedächtniskapelle (ehem. Totenkapelle)

Ebenfalls auf ehemaligem Friedhofsgelände steht die 1777 vom

bayerischen Salinenbeamten Anton Hettinger erbaute Kapelle mit einem

schmiedeeisernen Abschlussgitter aus der Erbauungszeit. Seit 1953 dient

sie als Kriegergedächtniskapelle und birgt im Inneren ein von Prof.

JAKOB ADLHART geschaffenes Holzkruzifix sowie Gedächtnistafeln, die an

die gefallenen Halleiner beider Weltkriege erinnern.

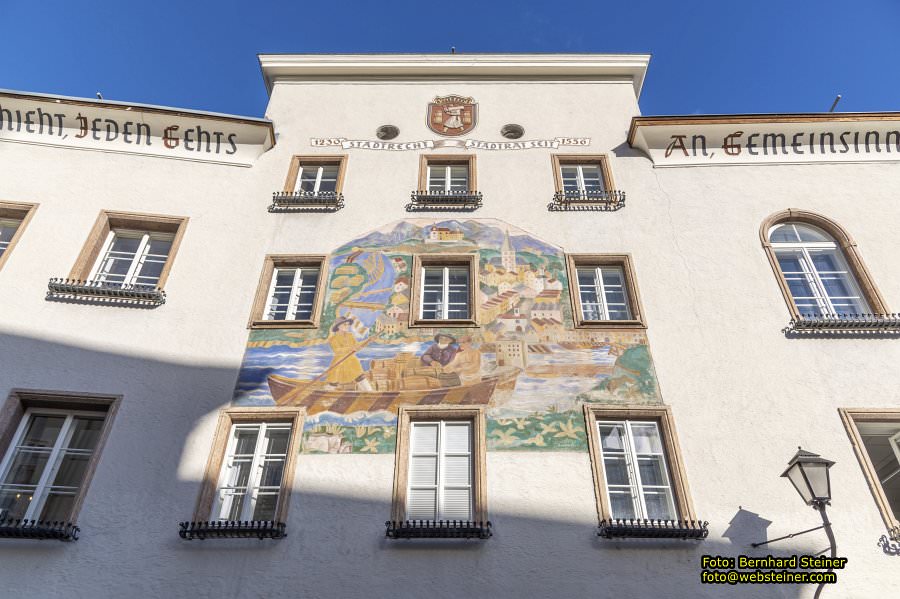

Stadtgemeinde Hallein mit Rathausturm am Schöndorferplatz. Kern spätgotisch, Turm 1601

RATHAUS der STADT HALLEIN (im Kern gotisch).

Turm nach Brand 1607 neu erbaut. Fassadengemälde von Theodor Kern (1930): „Hallein im 18. Jh."

Im Rathaus war auch der Tanzboden untergebracht, der von 1792 bis 1926 als Stadttheater diente.

Sitzungs- und Trauungssaal im 2. Stock unter Bgm. Schöndorfer mit 12 Ölbildern von Anton Eggl (Ende 19. Jh.)

In der rechten Ecke des Rathauses befand sich das „Narrenhäusl", eine

Art Käfig in dem Geisteskranke zum Gespött der Menge gefangengehalten

wurden.

Kolpinghaus Hallein GmbH

Schlichte Pension mit kostenlosem Frühstück, Spieleraum mit Billard und Tischtennis und Fitnessraum.

„KHUEFFENHAUS" (Ende 13. Jhdt.)

Halleins erste Stadtapotheke (1815 - 1908). Initialen des Gründers

Alois Krueger im Oberlichtgitter ("AK"). Erzeugung von Mutterlaugensalz

und Bade-tabletten im Hof. 1931-1967 Kaufhaus Ambichler. Gründungsort

des „Club Hallinum" (1975)

Nachbarhäuser: in Nr. 4 ehem. Stadtgericht, Pranger einst in

Platzmitte, Königl. Bayer. Amtsgericht (1810-1816), 1.Kaffee-Ausschank

Halleins ab 1817. In Nr. 6 mittelalterliche Synagoge.

Kunstraum pro arte

Das Ziel des gemeinnützigen, auf ehrenamtlicher Basis organisierten

Vereins ist, das allgemeine Kulturverständnis im Tennengau und im

Salzburger Land zu fördern. So organisiert der Tennengauer Kunstkreis

unter anderem regelmäßig Ausstellungen, Vorträge, Lesungen und

Kunstfahrten.

Khuenburggasse

Hoher Weg ist ein Weg in der Halleiner Altstadt. Er zweigt von der

Khuenburggasse ab und endet als Sackgasse an den Hängen des Bannwalds

(Beginn des Dürrnbergs).

Bürgerspitalsplatz 4

Bürgerspital und Bürgerspitalskapelle zum Hl. Kreuz

1427 werden das Spital und die Kirche erstmals urkundlich erwähnt.

1708 wurde das Spital zu einem einfachen, zweistöckigen Gebäude

ausgebaut, die Kirche erhöht und zu ihrer heutigen Form erweitert.

1798 wurde der Turm neu hinzugefügt.

2003 wurde unter Bürgermeister Dr. Christian Stöckl die Kapelle mit

Hilfe der Siedlungsgenossenschaft "SALZBURG" restauriert und wird

künftig als Proberaum für Musiker bzw. für Konzert-veranstaltungen

genützt.

Wichtlhuberstraße in Hallein

Kornsteinplatz 7

Kornsteinplatz 4: Spätgotisches Bürgerhaus mit reicher Rokokofassade

Zeiserlbrunnen am Bayrhamerplatz

Café El‘risa in der Metzgergasse

Danijel’S Restaurant & Vinothek am Pflegerplatz

Der Pfannhauserplatz befindet sich in der Halleiner Altstadt neben dem

Keltenmuseum und der Schiemerstraße. Am Pfannhauserplatz stehen der

denkmalgeschützte Reifwichbrunnen und die Bronzeplastik "Mädchen" von

Josef Zenzmaier, aufgestellt um 2017.

Über den Pfannhausersteg im Osten des Pfannhauserplatzes gelangt man

über die große Salzach, weil es noch eine Kleine Salzach gibt, hinüber

zur Pernerinsel.

Bis 1989 wurde die Alte Saline

für die Salzgewinnung genutzt. Heute ist die ehemalige Industriestätte

auf der Pernerinsel ein beliebter Veranstaltungsort in Hallein.

1862 begann der Betrieb der neuen Saline. Die Gesamtkosten für die

modernste Anlage Österreichs betrugen fast 440.000 Gulden. Das Sudhaus

war für eine Kapazität von 25.000 Tonnen Salz im Jahr ausgerichtet. Die

Sole wurde direkt vom Dürrnberg auf die Pernerinsel geleitet. Die

Eröffnung der Eisenbahnstrecke Salzburg-Hallein 1871 garantierte die

Anlieferung von Kohle und den Abtransport des Salzes. Der Transport auf

der Salzach wurde überflüssig. Durch die Modernisierung verschwanden in

Hallein viele traditionelle Berufe wie Radgeherinnen, Küfer, Kleitzer

und Schiffer.

Die Holzskulptur Salzschiff mit Salzachschiffer

befindet sich in Hallein auf einem Brückenpfeiler auf der Kühbrücke

zwischen der Pernerinsel und dem Ufer des rechten Salzacharmes, der

Kleinen Salzach. 2006 wollte Dr. Christian Stöckl, Bürgermeister von

Hallein, mit einem Salzschiff auf die Geschichte der Stadt hinweisen,

die untrennbar mit dem Salz verbunden ist. Ursprünglich wurde die

Künstlergruppe "Nobl Nobl" beauftragt, einen Salzträger aus Holz

anzufertigen. Die Salzträger stellen das alte Zunftsymbol der

Salinenstadt dar. Doch die Künstler entwarfen ein Symbol aus ihrer

Sicht, eben dieses sieben Meter lange Salzschiff mit einem

Salzachschiffer und seiner Ladung. Die Künstler haben in mehrere Monate

dauernder Arbeit, dieses Kunstwerk aus einem einzigen, mächtigen

Eichenstamm aus dem Gebiet des Chiemsees erschaffen.

Der Bahnhof Hallein ist ein Durchgangsbahnhof an der Strecke der

Salzburg-Tiroler-Bahn gelegen. Die Salzburg-Halleiner-Bahn, die von

Karl Freiherr von Schwarz im 19. Jahrhundert errichtet wurde, war der

Anfang für die Salzburg-Tiroler-Bahn, aber auch für die Tauernbahn,

endete in Hallein. Schon während der Planung dieser Eisenbahnstrecke

hatte Friedrich Baron v. Löwenstern das Projekt tatkräftig unterstützt

und schließlich den Baugrund für den Bahnhof zu einem günstigen Preis

in Hallein verkauft. An diese Mäzenatentum erinnernd wurde eine Straße

beim Bahnhof in Hallein (Baron-Löwenstern-Straße) und in Oberalm

genannt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: