web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Stadtmuseum Hartberg

Heimatmuseum, September 2024

Das Steinpeißhaus, ein Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert, beherbergt die Dauerausstellung des Museums Hartberg. Die Geschichte der Stadt Hartberg wird in einem informativen, historisch belegten Überblick anschaulich dargestellt. Der moderne Zubau wird für die Sonderausstellung „Meilensteine der Medizin und die großen Seuchen“ genützt.

Ein historischer Streifzug — die Dauerausstellung des Museums Hartberg.

Die Dauerausstellung vermittelt einen Überblick über die Geschichte der

Region von der Jungsteinzeit bis zur Besiedelung des Ringkogels, von

der römischen Kultur in der Oststeiermark bis zur Siedlungsgeschichte

im Mittelalter. Die Sozial- und Rechtsgeschichte, die Wehrgeschichte,

die Bedrohungen aus dem Osten durch Türken, Kuruzzen, Heiducken, aber

auch die wirschaftlichen und politischen Aspekte des 20. Jhdts werden

behandelt.

Zuletzt lädt ein möbliertes altes Klassenzimmer zum Nachdenken über Veränderungen im Laufe derZeit und der Generationen ein.

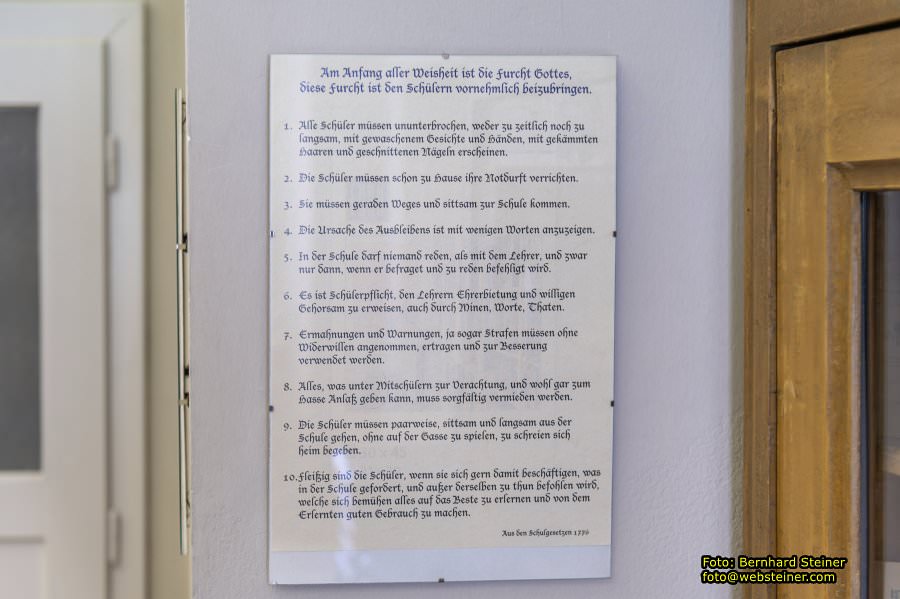

Am Anfang aller Weisheit ist die Furcht Gottes, diese Furcht ist den Schülern vornehmlich beizubringen.

1. Alle Schüler müssen ununterbrochen, weder zu zeitlich noch zu

langsam, mit gewaschenem Gesichte und Händen, mit gekämmten Haaren und

geschnittenen Nägeln erscheinen.

2. Die Schüler müssen schon zu Hause ihre Notdurft verrichten.

3. Sie müssen geraden Weges und sittsam zur Schule kommen.

4. Die Ursache des Ausbleibens ist mit wenigen Worten anzuzeigen.

5. In der Schule darf niemand reden, als mit dem Lehrer, und zwar nur dann, wenn er befraget und zu reden befehligt wird.

6. Es ist Schülerpflicht, den Lehrern Ehrerbietung und willigen Gehorsam zu erweisen, auch durch Winen, Worte, Thaten.

7. Ermahnungen und Warnungen, ja sogar Strafen müssen ohne Widerwillen angenommen, ertragen und zur Besserung verwendet werden.

8. Alles, was unter Mitschülern zur Verachtung, und wohl gar zum hasse Anlaß geben kann, muss sorgfältig vermieden werden.

9. Die Schüler müssen paarweise, sittsam und langsam aus der Schule

gehen, ohne auf der Gasse zu spielen, zu schreien sich Heim begeben.

10. fleißig sind die Schüler, wenn sie sich gern damit beschäftigen,

was in der Schule gefordert, und außer derselben zu thun befohlen wird,

welche sich bemühen alles auf das Beste zu erlernen und von dem

Erlernten guten Gebrauch zu machen.

(Aus den Schulgesetzen 1776)

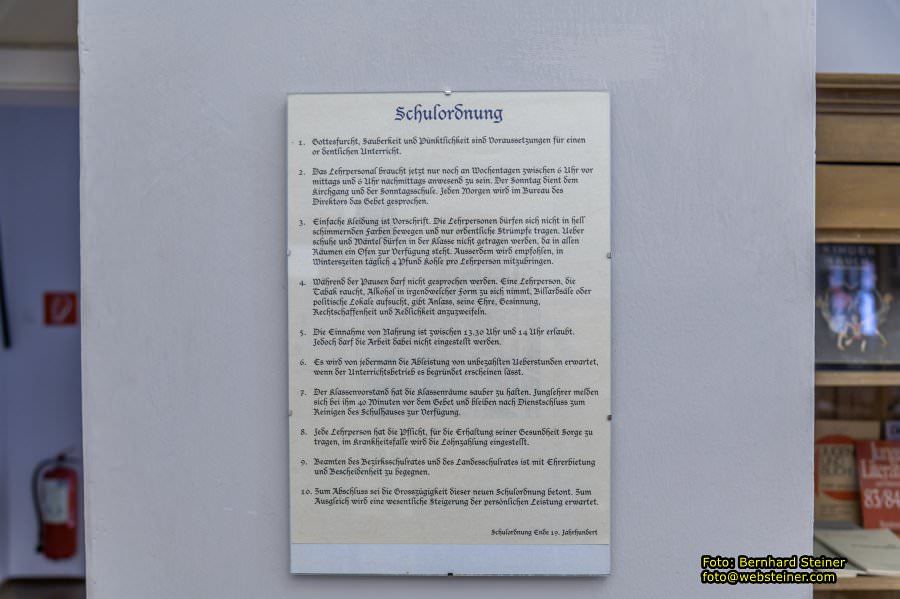

Schulordnung

1. Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen für einen ordentlichen Unterricht.

2. Das Lehrpersonal braucht jetzt nur noch an Wochentagen zwischen 6

Uhr vor mittags und 6 Uhr nachmittags anwesend zu sein. Der Sonntag

dient dem Kirchgang und der Sonntagsschule. Jeden Morgen wird im Bureau

des Direktors das Gebet gesprochen.

3. Einfache kleidung ist Vorschrift. Die Lehrpersonen dürfen sich nicht

in hell schimmernden Farben bewegen und nur ordentliche Strümpfe

tragen. Ueberschuhe und Mäntel dürfen in der klasse nicht getragen

werden, da in allen Räumen ein Ofen zur Verfügung steht. Ausserdem wird

empfohlen, in Winterszeiten täglich 4 Pfund kohle pro Lehrperson

mitzubringen.

4. Während der Pausen darf nicht gesprochen werden. Eine Lehrperson,

Sie Tabak raucht, Alkohol in irgendwelcher form zu sich nimmt,

Billardsäle oder politische Lokale aufsucht, gibt Anlass, seine Ehre,

Gesinnung, Rechtschaffenheit und Redlichkeit anzuzweifeln.

5. Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr erlaubt. Jedoch darf die Arbeit dabei nicht eingestellt werden.

6. Es wird von jedermann die Ableistung von unbezahlten Ueberstunden

erwartet, wenn der Unterrichtsbetrieb es begründet erscheinen lässt.

7. Der Klassenvorstand hat die Klassenräume sauber zu halten.

Junglehrer melden sich bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und bleiben

nach Dienstschluss zum Reinigen des Schulhauses zur Verfügung.

8. Jede Lehrperson hat die Pflicht, für die Erhaltung seiner Gesundheit

Sorge zu tragen, im Krankheitsfalle wird die Lohnzahlung eingestellt.

9. Beamten des Bezirksschulrates und des Landesschulrates ist mit Ehrerbietung und Bescheidenheit zu begegnen.

10. Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit dieser neuen Schulordnung

betont. Zum Ausgleich wird eine wesentliche Steigerung der persönlichen

Leistung erwartet.

(Schulordnung Ende 19. Jahrhundert)

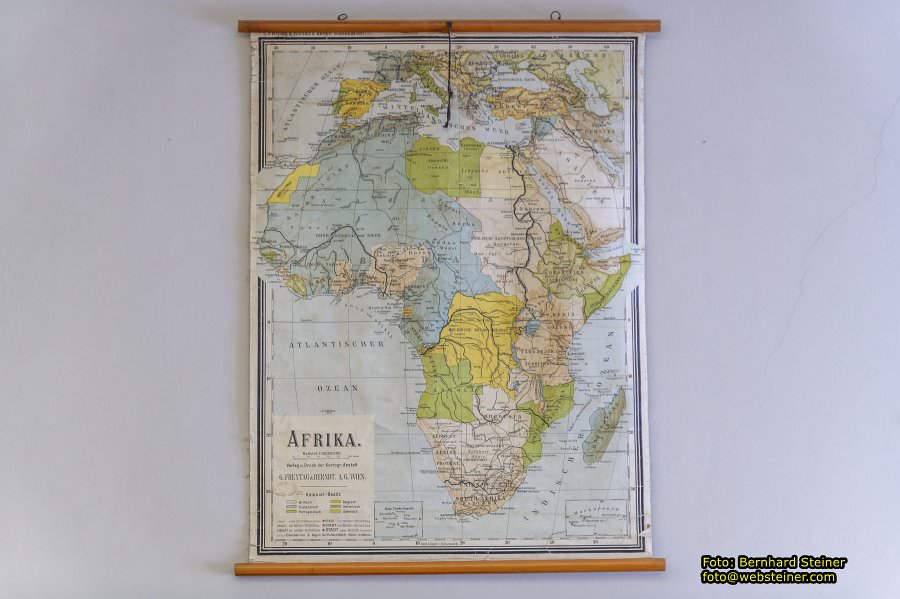

So haben sich die Kolonialmächte den Kontinent Afrika aufgeteilt.

Zahlreiche Exponate, der Einsatz von modernen Medien und verschiedene

Bereiche zum aktiven Erfühlen vermitteln ein eindrucksvolles Erlebnis.

Doppeltüriger Barockschrank (Floriani-Schrank)

Der mit aufgeklebten kolorierten Kupferstichen und Furniermalerei

verzierte prächtige Schrank stellt ein auffallendes Beispiel eines

sogenannten „Floriani-Möbels" dar. Diese Art Möbel weist eigene

Stilelemente auf, die besonders in der Gegend des unteren Traunviertels

(Regionen Linzer Boden, Floriani Landl, Enns, Neuhofen, Bad Hall,

Sierning, Kremsmünster, Steyr) bzw. im nördlichen Hausruckviertel

gepflegt wurden. Der Schrank hat im Inneren eine Einteilung für

hängende Kleidung sowie kleine Schubladen. Der Kranz ist abnehmbar und

verbirgt ein Geheimfach. Bei der Anfertigung solcher Möbelstücke waren

die ausführenden Handwerker oft Bildhauer, Maler und Tischler in einer

Person.

Zur zeitlichen Einordnung unseres Floriani-Schrankes dienen die

dargestellten Herrscherinnengestalten in den vier Medaillonvignetten.

Links oben: Maria Theresia (reg. 1740-80), mit dem polnischen Wappen,

dass wahrscheinlich die polnischen Teilungen (1772, 1793, 1795)

symbolisiert.

Rechts oben: Königin Maria I. von Portugal (reg. 1777-1816, Wappen von Portugal)

Links unten: Zarin Katharina die Große von Russland (reg. 1762-96, Wappen von Rußland)

Rechts unten: eine unbekannte Orientalin, wahrscheinlich eine indische Maharani.

Unter jeder Darstellung einer Herrscherin befinden sich Stadtansichten.

Außerdem gibt es zwei Gartenportale oder Ehrenpforten. Weitere

Darstellungen zeigen Tiere, Pflanzen, Menschen in verschiedenen

Trachten, Musikanten, Tänzer und antike mythologische Szenen. Der

Schrank wurde zwischen den 1770er Jahren und dem beginnenden 19.

Jahrhundert hergestellt und könnte durch Zuwanderung, Aussteuer, Heirat

oder über Märkte nach Hartberg gelangt sein.

Der Hades

„Wenn die Griechen ihre Toten begruben, legten sie dem Verstorbenen

eine Münze unter die Zunge, damit seine Seele den Fährmann bezahlen

konnte, mit der er den Styx überquerte. Charon ruderte das Boot; und er

war habgierig. Seelen, die für das Übersetzen nicht bezahlen konnten,

mussten diesseits des Flusses warten. Zuweilen kehrten sie zurück, um

als Geister diejenigen heimzusuchen, die ihnen das Geld für die

Überfahrt nicht gegeben hatten.

Jenseits des Flusses befand sich eine große Mauer. Ihr Tor wurde von

Kerberos, einem dreiköpfigen Hund, bewacht, den es nach Menschenfleisch

gelüstete und der jedermann angriff, es sei denn, er war ein Geist. Auf

der anderen Seite des Tores, im Tartaros, erstreckte sich eine

weitläufige Fläche, von schwarzen Pappeln beschattet. Hier lebten die

Toten - Helden und Feiglinge, Soldaten, Schäfer, Priester, Sänger,

Sklaven. Ziellos wanderten sie auf und ab. Wenn sie sprachen, piepsten

sie wie Fledermäuse. Hier warteten sie darauf, dass drei Richter -

Minos, Rhadamanthys und Aiakos - über sie zu Gericht saßen. Wer das

Missfallen der Götter in besonderem Maße erregt hatte, erhielt eine

ungewöhnliche Strafe. (...) Die meisten Seelen wurden weder für allzu

gut noch für allzu schlecht, sondern einfach für tot befunden. Sie

kehrten zurück zu den sogenannten Asphodeloswiesen, um dort zu warten

auf nichts. Wer für ungewöhnlich tugendhaft befunden wurde, den

schickten die Richter zu den Elysischen Gefilden ganz in der Nähe. Hier

war immer Feiertag. Die Luft war von Musik erfüllt. Die Schatten

tanzten und spielten den ganzen Tag und auch die ganze Nacht, denn die

Toten brauchen keinen Schlaf. Auch erhielten diese glücklichen Geister

Gelegenheit, auf Erden wiedergeboren zu werden. Nur die Mutigsten

nahmen diese Gelegenheit wahr. Ein besonderer Teil des Elysiums war die

Insel der Seligen. Dort lebten diejenigen, die dreimal wiedergeboren

und dreimal ins Elysium gelangt waren.

Hades und seine Königin (Persephone) lebten in einem großen Palast aus

schwarzem Stein. Hades war sehr eifersüchtig auf seine Brüder und

verließ sein Reich fast nie. (...) Niemals gestattete er einem seiner

Untertanen zu fliehen. Auch erlaubte er keinem Sterblichen, in den

Tartaros hinab- zusteigen und wieder zurückzukehren. (...)

Das Grundstück, auf dem der Palast stand, und die umliegenden Felder

nannte man Erebos; das war der tiefst- gelegene Teil der Unterwelt.

Zwar flogen hier keine Vögel, und doch hörte man das Rauschen von

Flügeln; denn hier hausten die Erinyen, auch Furien genannt, die älter

noch als die Götter waren. (...)"

Das Museum Hartberg ist seit 6. Oktober 1988 im historischen

Steinpeißhaus, einem Hartberger Herrenhaus, beherbergt und wird vom

Historischen Verein Hartberg ehrenamtlich betrieben. Das Haus in der

Herrengasse 6 wird erstmals im August 1406 urkundlich erwähnt und

erhält 1412 durch seinen damaligen Besitzer Seifried Steinpeiß seinen

Namen. Die Bezeichnung Stainpeishaus taucht aber erst 1530 in

schriftlicher Form in Dokumenten auf.

Die Dauerausstellung des Museums Hartberg ist in diesen

geschichtsträchtigen Mauern untergebracht und präsentiert den Besuchern

und Besucherinnen einen interessanten und informativen historisch

belegten Überblick über die Geschichte Hartbergs. Ausgangspunkt für den

Rundgang durch die geschichtliche Ausstellung bildet ein mit adäquatem

Interieur und entsprechenden Unterrichtsutensilien möbliertes altes

Klassenzimmer, das Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich so in Betrieb

war. Von der „Schule“, diesem gemeinsamen erinnerungsbehafteten

Treffpunkt ausgehend, werden bedeutsame Ereignisse und Entwicklungen

des 20. Jahrhunderts betrachtet. Im Anschluss wird die Historie der

Stadt und Region Hartberg rückläufig aufgerollt. Besucher und

Besucherinnen erhalten Einsicht in die Kriegs- und Wehrgeschichte mit

den Schwerpunkten Kampf gegen die Türken und Kuruzzen sowie in die

Sozial- und Rechtsgeschichte, welche speziell das Mittelalter und die

frühe Neuzeit in Hartberg thematisiert. Wissenswertes über die

Römerzeit und die Besiedlung des Ringkogels vor der Zeitenwende und

regionale Fundstücke aus den Metallzeiten und der Jungsteinzeit bilden

den Abschluss des historischen Streifzuges.

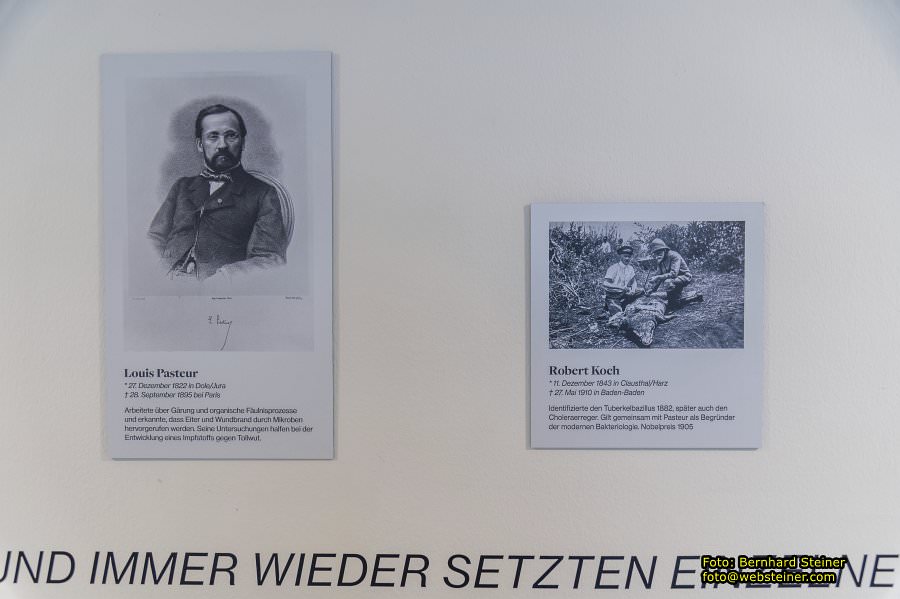

Louis Pasteur

* 27. Dezember 1822 in Dole/Jura, † 28. September 1895 bei Paris

Arbeitete über Gärung und organische Fäulnisprozesse und erkannte, dass

Eiter und Wundbrand durch Mikroben hervorgerufen werden. Seine

Untersuchungen halfen bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen

Tollwut.

Robert Koch

* 11. Dezember 1843 in Clausthal/Harz, † 27. Mai 1910 in Baden-Baden

Identifizierte den Tuberkelbazillus 1882, später auch den

Choleraerreger. Gilt gemeinsam mit Pasteur als Begründer der modernen

Bakteriologie. Nobelpreis 1905

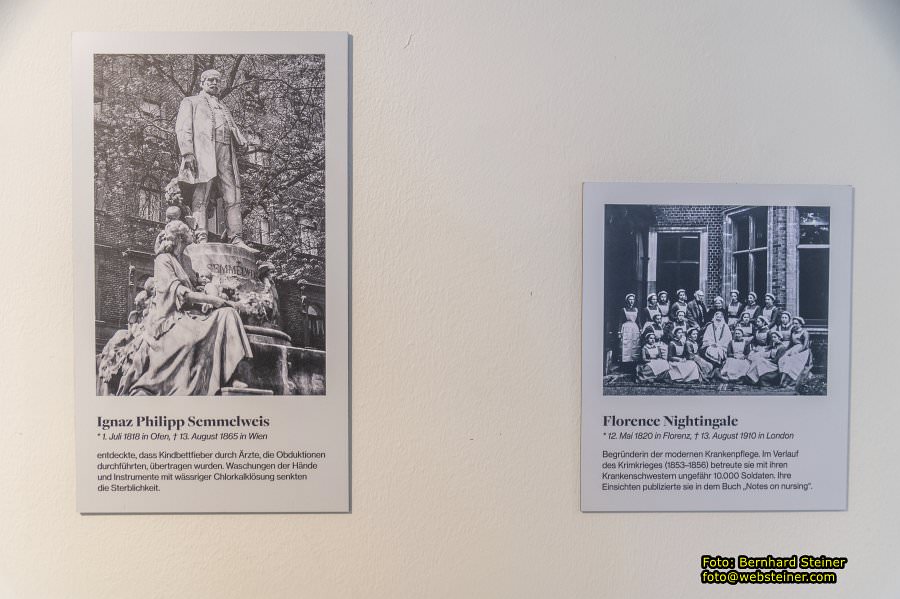

Ignaz Philipp Semmelweis

* 1. Juli 1818 in Ofen, † 13. August 1865 in Wien

entdeckte, dass Kindbettfieber durch Ärzte, die Obduktionen

durchführten, übertragen wurden. Waschungen der Hände und Instrumente

mit wässriger Chlorkalklösung senkten die Sterblichkeit.

Florence Nightingale

* 12. Mai 1820 in Florenz, † 13. August 1910 in London

Begründerin der modernen Krankenpflege. Im Verlauf des Krimkrieges

(1853-1856) betreute sie mit ihren Krankenschwestern ungefähr 10.000

Soldaten. Ihre Einsichten publizierte sie in dem Buch „Notes on

nursing".

Unglaublich wie sich die Medizin entwickelt hat!

Impfungen, Antibiotika, Transplantationen, Laparoskopie, Endoskopie,

Gelenkersatz, Magnetresonanz, Gefäßerweiterung im Herzen und vieles

mehr.

Alles schon selbstverständlich?

Bewusst machen, wie es gekommen ist und freuen, dass es die Errungenschaften gibt.

Dazu lädt die Ausstellung im Museum Hartberg ein.

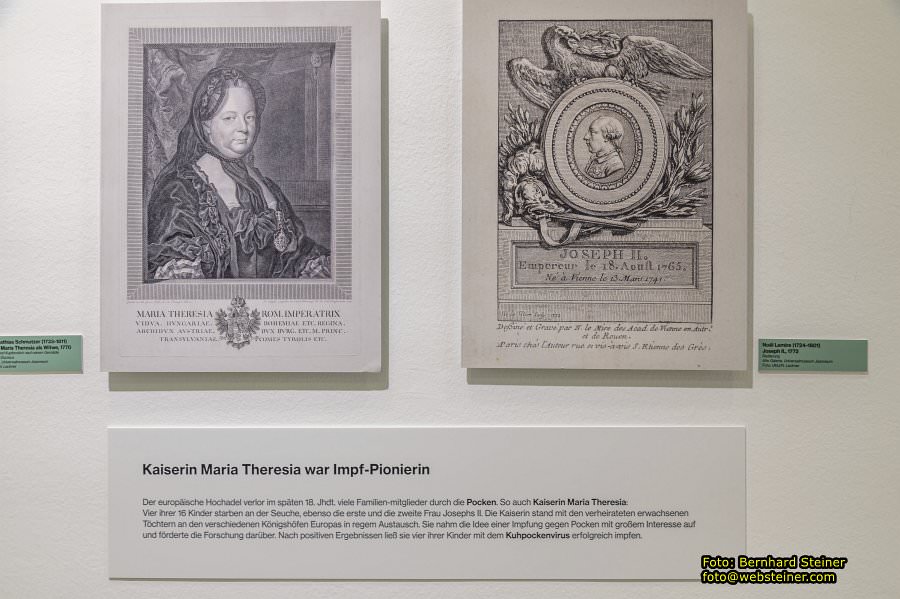

Kaiserin Maria Theresia war Impf-Pionierin

Der europäische Hochadel verlor im späten 18. Jhdt. viele

Familien-mitglieder durch die Pocken. So auch Kaiserin Maria Theresia:

Vier ihrer 16 Kinder starben an der Seuche, ebenso die erste und die

zweite Frau Josephs II. Die Kaiserin stand mit den verheirateten

erwachsenen Töchtern an den verschiedenen Königshöfen Europas in regem

Austausch. Sie nahm die Idee einer Impfung gegen Pocken mit großem

Interesse auf und förderte die Forschung darüber. Nach positiven

Ergebnissen ließ sie vier ihrer Kinder mit dem Kuhpockenvirus

erfolgreich impfen.

Röntgen Apparat

Hildegard von Bingen

* 1098, † 1179

Klostermedizin, Kräuterheilkunde, Gesundheit als Ausgewogenheit von Seele, Leib und Sinn

Paracelsus

* 1493 in Maria Einsiedeln, † 1541 in Salzburg

begründete die Rolle der Chemie in der Medizin, verwendete pflanzliche, tierische und mineralische Stoffe als Medikamente

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: