web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Haus der Geschichte Österreich

in der Neuen Hofburg, Jänner 2023

Entdecken Sie das Zeitgeschichte-Museum im Herzen Wiens! Das Haus der Geschichte Österreich in der Hofburg lädt Sie zu einer fesselnden Reise durch Österreichs jüngste Geschichte ein. Die Hauptausstellung, kompakt und modern gestaltet, führt Sie durch das letzte Jahrhundert bis in die Gegenwart. Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Objekte, noch nie gezeigte Dokumente und interaktive Stationen. Junge Geschichtsbegeisterte können jederzeit mit unserer kostenlosen „Quiz-Reise durch die Zeit“ noch mehr entdecken – sie treffen auf faszinierende Persönlichkeiten der letzten hundert Jahre.

DER ATHLET VON EPHESOS

Römisch, Ende 1. Jh. n. Chr., nach einem Vorbild des 4. Jhs. v. Chr., Bronze, Hohlguss

Ephesos, SW-Ecke der Palästra des Hafengymnasiums

Bereits zu Beginn der österreichischen Grabungen wurde im Jahr 1896

einer der bedeutendsten Funde gemacht: in der Südwestecke der Palästra

des Hafengymnasiums wurden insgesamt 234 Fragmente einer zerborstenen

Bronzestatue gefunden. Gut erhalten waren der Kopf und die

Schulterpartie, sodass sogleich der Statuentypus erkannt wurde. Es

handelt sich um einen Athleten, der sich nach der körperlichen

Ertüchtigung, wie sie in der Palästra eines Gymnasiums stattgefunden

hat, reinigt. Um den Sand und das Öl, mit dem man sich eingerieben hat,

zu entfernen, wurde eine στλεγγίς (strigilis), ein Schabeisen

verwendet. Dieses (hier nicht erhaltene) Werkzeug streicht der Athlet

mit dem Daumen seiner linken Hand aus und reinigt es. Die wie zufällige

Momentaufnahme einer in sich gekehrten Person weist ebenso auf ein

Vorbild des 4. Jahrhunderts v. Chr. wie stilistische Merkmale der

Statue. Zuletzt wurde erwogen, die Statue als Kopie des berühmten

Apoxyomenos (der sich Abschabende) des Lysipp zu verstehen.

Bronzestatuen aus der Antike sind selten erhalten, da das wertvolle

Material zumeist eingeschmolzen wurde. Oft „verdanken" wir die

Überlieferung einer Katastrophe wie dem Sinken eines Schiffes oder, wie

hier, einem Erdbeben, bei dem die Skulptur vom Sockel (hier nebenan

ausgestellt) geschleudert und von herabfallenden Teilen zertrümmert

worden war. In Wien wurden die Fragmente vom Bildhauer Wilhelm Sturm

rückgeformt und auf Messingstreifen geschraubt. Die so hergestellten

größeren Teile wurden auf ein Skelett von Vierkant-Eisenstäben montiert

und die Statue bis zum Hals mit einem speziellen Zement gefüllt, der

sowohl für Stabilität sorgen als auch die Fehlstellen schließen sollte.

1996 wurde im Meer vor der kroatischen Küste eine weitere Statue

desselben Typus entdeckt (Muzej Apoksiomena, Mali Lošinj). Dieser

ausgezeichnet erhaltene „Zwilling" erlaubt einen direkten Vergleich

zweier Bronzekopien und eine Neubewertung des Kopistenwesens in der

Antike.

Von der Herrschaft zur Nostalgie

1919 ging Kaiser Karl ins Exil - und versuchte erfolglos, von dort aus

wieder an die Macht zu kommen. Die junge Republik setzte der Monarchie

auch symbolisch ein Ende, etwa mit der Aufhebung von Adelstiteln und

Umbenennungen von Straßen und Brücken. Kaiserliche Schlösser, Theater,

Wälder und vieles andere gingen in den Besitz des neuen Staates über.

Der Fonds zur Versorgung der kaiserlichen Familie wurde nun für

Kriegsopfer verwendet. Das Privatvermögen der Habsburgerinnen blieb

aber unangetastet.

Die neue Republik vermittelte keine Idee einer österreichischen Nation,

mit der sich die Menschen identifizieren konnten. Die meisten

betrachteten sich als Deutsche. In der Populärkultur wurde Österreich

noch immer mit der Habsburgermonarchie gleichgesetzt und zum Inbegriff

der „guten alten Zeit". Ihre Symbole griff die

Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur ab 1933 wieder auf. Erst die Zweite

Republik entwickelte ein eigenes Nationalbewusstsein. Aber auch sie

residiert bis heute meist in den Gebäuden der Monarchie.

* * *

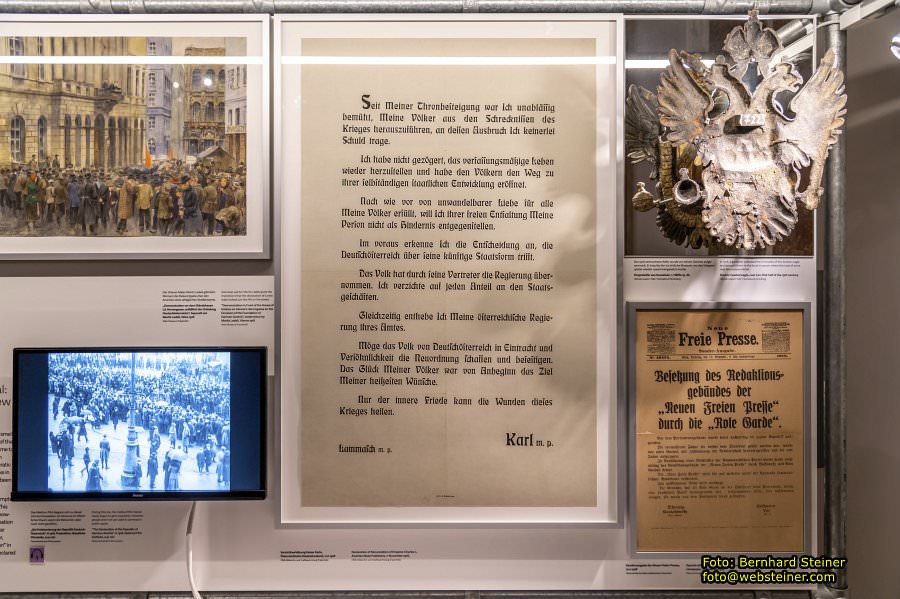

Seit Meiner Thronbesteigung war ich unablässig bemüht, Meine Völker aus

den Schrecknissen des Krieges herauszuführen, an dessen Ausbruch Ich

keinerlei Schuld trage. Ich habe nicht gezögert, das verfassungsmäßige

Leben wieder herzustellen und habe den Völkern den Weg zu ihrer

selbständigen staatlichen Entwicklung eröffnet. Nach wie vor von

unwandelbarer Liebe für alle Meine Völker erfüllt, will ich ihrer

freien Entfaltung Meine Person nicht als Hindernis entgegenstellen. Im

voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutschösterreich über

seine künftige Staatsform trifft. Das Volk hat durch seine Vertreter

die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an den

Staatsgeschäften. Gleichzeitig enthebe Ich meine österreichische

Regierung ihres Amtes. Möge das Volk von Deutschösterreich in Eintracht

und Versöhnlichkeit die Neuordnung schaffen und beseitigen. Das Glück

Meiner Völker war von Anbeginn das Ziel Meiner heißesten Wünsche. Nur

der innere Friede kann die Wunden dieses Krieges heilen.

Lammasch m. p. / Karl m. p.

21. Oktober 1918 - Abgeordnete gründen Provisorische Nationalversammlung

Die Parlamentarier der Monarchie aus den deutschsprachig dominierten

Regionen gründen eine Provisorische Nationalversammlung mit dem Ziel,

einen neuen Staat zu errichten. Aus den drei großen politischen

Parteien wählen sie drei gleichrangige Präsidenten: Franz Dinghofer

(deutschnational), Jodok Fink (christlichsozial), Karl Seitz

(sozialdemokratisch).

30. Oktober 1918 - Beschluss zur Gründung des Staates Deutschösterreich

Im niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse tagt die

Provisorische Nationalversammlung, draußen warten tausende Menschen.

Vom Balkon wird schließlich die Gründung eines neuen Staates verkündet.

Weil der Kaiser noch im Amt ist, bleibt offen, ob es eine Republik sein wird.

3. November 1918 - Der Erste Weltkrieg ist für Österreich zu Ende

Bei Padua wird der Waffenstillstand unterschrieben. Die Armee der

Monarchie nimmt die Bedingungen der Alliierten an, garantiert die

Abrüstung und den Abzug aus den von Österreich eroberten Gebieten in

Italien.

11.November 1918 - Kaiser Karl verzichtet auf Teilhabe an der Regierung

An diesem Tag endet der Erste Weltkrieg auch für alle anderen Staaten.

Der österreichische Kaiser erklärt, dass er auf jeden „Anteil an den

Staatsgeschäften" verzichtet. Er entlässt seine Regierung.

12. November 1918 14:30 - Über 100.000 Menschen vor dem Parlament

Viele Anhängerinnen der Republik und Schaulustige sind auf die

Ringstraße gekommen. SozialdemokratInnen marschieren auf.

KommunistInnen verteilen Flugblätter und fordern auf einem großen

Transparent eine „sozialistische Republik". Deutschnationale schwingen

schwarz-rot-goldene Fahnen.

15:10 - Im Parlament wird die Republik beschlossen

Die Provisorische Nationalversammlung tritt im Wiener Parlamentsgebäude

zusammen. Sie beschließt unter anderem, dass der neue Staat

Deutschösterreich eine Republik und seine Fahne rot-weiß-rot sein soll

und dass er Teil der Republik Deutschland werden soll.

16:10 - Die Republik wird ausgerufen

Einer der Parlamentspräsidenten, Franz Dinghofer, verkündet die

Beschlüsse, eine rot-weiß-rote Fahne wird gehisst. Mitglieder der

kommunistischen Roten Garde reißen das weiße Mittelfeld heraus. Die

nunmehr rote Fahne wird dennoch aufgezogen - als sei eine

kommunistische Räterepublik ausgerufen worden.

16:40 - Schüsse und Panik

Mitglieder der Roten Garde versuchen, ins Parlament zu kommen, und schießen dabei auf das Gebäude.

Es entsteht eine Massenpanik, in der einige Personen verletzt und zwei Menschen getötet werden.

17:00 - Der Tumult legt sich

Der Ordnungsdienst setzt sich gegen die Rotgardisten durch. Im

Parlament wird die Sitzung fortgesetzt. Mehrere neue Gesetze werden

vorbereitet.

17:15 - Die Neue Freie Presse wird besetzt

Frauen und Männer der Roten Garde bringen die Redaktion der

berühmtesten konservativen Zeitung unter ihre Kontrolle. Sie erreichen,

dass zwei kämpferische Extraausgaben gedruckt werden. Zwei Tage später

werden die RotgardistInnen wegen „Putschversuchs" verhaftet.

19:00 - Ansprache von Parlamentspräsident Karl Seitz

Er bedauert die unvorhergesehenen Ereignisse des Tages, ruft zur

gemeinsamen Arbeit auf und beschwört die neu errungene Freiheit.

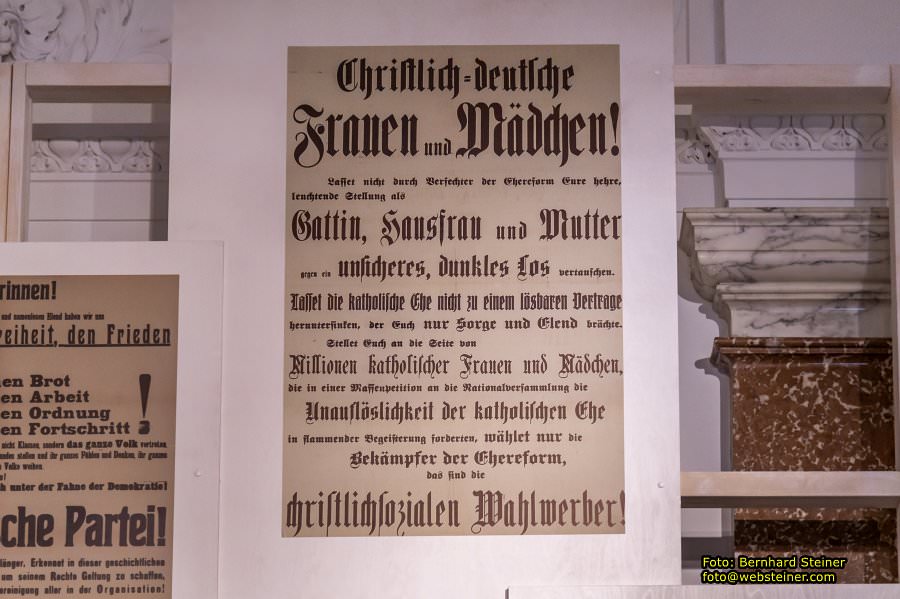

Im Wahlkampf 1918/19 wandten sich die Parteien an die erstmals

wahlberechtigte weibliche Wählerschaft. Die christlichsoziale Partei

warb mit folgendem Plakat für das Festhalten an der Unauflösbarkeit der

Ehe und damit gegen die Ehereform:

Christlich-deutsche Frauen und Mädchen!

Lasset nicht durch Verfechter der Ehereform Eure hehre, leuchtende

Stellung als Gattin, Hausfrau und Mutter gegen ein unsicheres, dunkles

Los vertauschen. Lasset die katholische Ehe nicht zu einem lösbaren

Vertrage heruntersinken, der Euch nur Sorge und Elend brächte. Stellet

Euch an die Seite von Millionen katholischer Frauen und Mädchen, die in

einer Massenpetition an die Nationalversammlung die Unauflöslichkeit

der katholischen Ehe in flammender Begeisterung forderten, wählet nur

die Bekämpfer der Ehereform, das sind die chriftlichsozialen Wahlwerber!

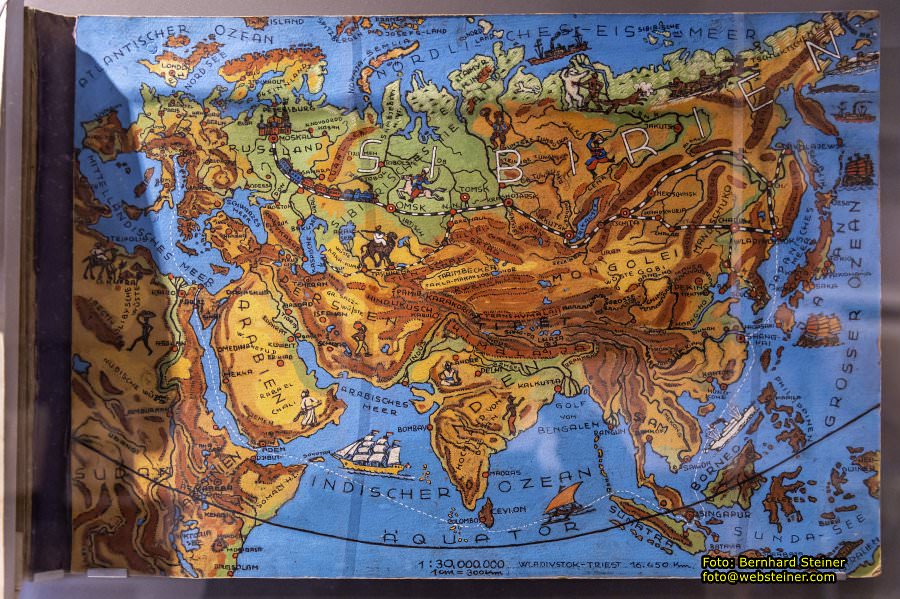

SIBIRIEN-MAPPE, 1915 HANS KATHOLNIG G 1920, NEU GEORDNET 1975 2.MAI

WELTWEITE MALERFAHRTEN DES K.U.K.FÄHNRICHS IM 1. KAISERJAGER-REGIMENT

1914-15 AN DER OSTFRONT-RUSS. POLEN, ALS PLEJNI NACH SIBIRIEN-SPÄTER

GRAPHIKER IN TOMSK 1917, GROSSE ETHNOLOGISCHE EXPEDITION ZUR MITTL.

TUNGUSKA MIT ANATOM. INSTITUT DER UNIVERSITÄT TOMSK., 1918 ALS

STEPPENREITER UND DEKORATIONSMALER AN

SIBIR.THEATERN-TOMSK-TSCHITA-MANDSCHURIA-CHARBIN, SOWIE VIELE

ZEICHNUNGEN FÜR SIBIR. TAGEBUCH BEI BURIJATEN-TUNGUSEN-JAKUTEN-OSTJAKEN

WO WERTVOLLE STUDIEN, AUCH DER SIBIRISCHEN LANDSCHAFT ERARBEITET

WURDEN. DIE VIELEN INTERESSANTEN ABENTEUER UND ERLEBNISSE SIND MIT

REICHEN BILDDOKUMETEN IM SIBIRISCHEN TAGEBUCH VERZEICHNET.

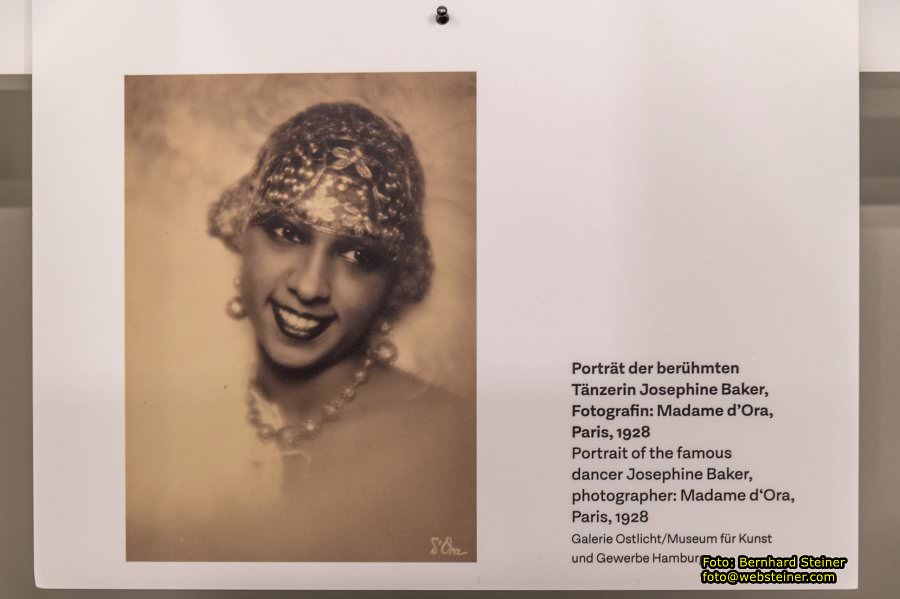

Porträt der berühmten Tänzerin Josephine Baker, Fotografin: Madame d'Ora, Paris, 1928

Proteste gegen Schließungen - nicht nur von unbezahlten Schauspielerinnen

Als am 21. Oktober 1918 auch die Theater geschlossen wurden, um die

Verbreitung des Virus einzudämmen, blieb das nicht ohne Folgen. Die

Spielstätten kündigten Widerstand dagegen an. Einerseits blieben die

Einkünfte aus, andererseits verlangten die Künstlerinnen finanzielle

Unterstützung. Schließlich wurden mit dem Ende von Auftritten und

Proben auch keine Gagen mehr ausbezahlt.

Auch die BesitzerInnen von Kinos gerieten unter Druck und forderten von

der Regierung eine sofortige Aufhebung der Sperre und Ersatz der

entgangenen Verdienste zu ersetzen. Die Schließung wurde als ungerecht

wahrgenommen, da „gerade das Kino berufen (sei), bei der Bekämpfung der

Grippe mitzuwirken durch Vorführungen von Diapositiven, welche auf

Maßnahmen hinweisen. Man scheint bei den Behörden zu übersehen, daß

kein Zwang besteht, das Kino zu besuchen und die Kinos durch Lüftung

und Desinfektion nach jeder Vorstellung entsprechende Sicherheit bieten

und keinerlei Gefahr besteht." Als schließlich in einigen Regionen auch

Kirchen geschlossen wurden, interpretierte das die konservative Presse

als Schikane gegen die Gläubigen und unterstellte der Sozialdemokratie,

dahinterzustecken, da diese selbst sehr wohl weiterhin Versammlungen

durchführe.

Wunder Wirtschaft?

Nach der Befreiung Österreichs und der Wiederbegründung der

demokratischen Republik 1945 nahm die österreichische Wirtschaft einen

schrittweisen Aufschwung. Der als „Wirtschaftswunder" empfundene

Wohlstand konnte nur mit internationaler Hilfe und großer finanzieller

Unterstützung durch die USA erreicht werden. Der Staat übernahm nach

1945 die vom NS-Regime durch Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen

aufgebaute Schwerindustrie - ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft

der Nachkriegszeit. Die Sozialpartnerschaft sorgte für einen Ausgleich

von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen. Massenkonsum

und die Modernisierung des Haushalts änderten das Leben der breiten

Bevölkerung.

Österreich wurde vom Deutschen Reich annektiert, und die ganze Welt

schwieg. Die ganze Welt? Nein! Ein fernes Land jenseits des Atlantiks

protestierte. So geschehen 1938. Ausgerechnet Mexiko, wo sieben

Jahrzehnte zuvor der Habsburger Maximilian ein Kaiserreich errichtet

hatte und dafür hingerichtet worden war, legte Protest vor dem

Völkerbund ein. Doch dieser, Vorgänger der heutigen UNO, blieb untätig.

Mexiko hingegen gewährte - wie auch andere Länder Lateinamerikas -

hunderten ÖsterreicherInnen, die vor dem Nationalsozialismus fliehen

mussten, Asyl. Der Mexikoplatz in Wien erinnert an diese Hilfeleistung.

Staubsauger gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert - anfangs wurden

diese händisch betrieben, später elektrisch. In den 1950er Jahren

wurden solche Geräte auch für die breite Bevölkerung leistbar und

sollten so in jedem Haushalt ihren Platz finden. Sie bedeuteten eine

Erleichterung der Hausarbeit.

Staubsauger „Famulus", Hersteller: VAEMAG, 1960er Jahre

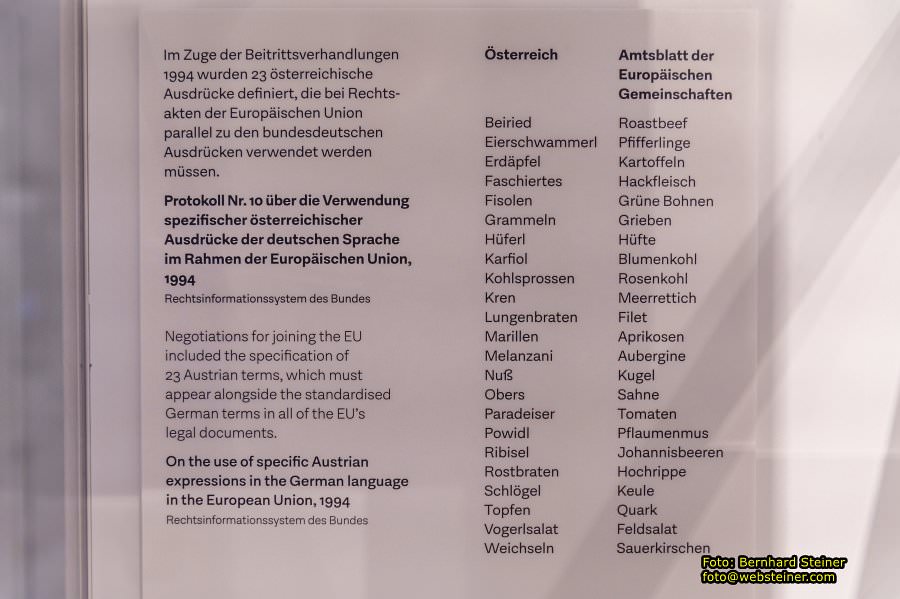

Im Zuge der Beitrittsverhandlungen 1994 wurden 23 österreichische

Ausdrücke definiert, die bei Rechtsakten der Europäischen Union

parallel zu den bundesdeutschen Ausdrücken verwendet werden müssen.

Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifischer österreichischer

Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union, 1994

Rechtsinformationssystem des Bundes

Österreich - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Beiried - Roastbeef

Eierschwammerl - Pfifferlinge

Erdäpfel - Kartoffeln

Faschiertes - Hackfleisch

Fisolen - Grüne Bohnen

Grammeln - Grieben

Hüferl - Hüfte

Karfiol - Blumenkohl

Kohlsprossen - Rosenkohl

Kren - Meerrettich

Lungenbraten - Filet

Marillen - Aprikosen

Melanzani - Aubergine

Nuß - Kugel

Obers - Sahne

Paradeiser - Tomaten

Powidl - Pflaumenmus

Ribisel - Johannisbeeren

Rostbraten - Hochrippe

Schlögel - Keule

Topfen - Quark

Vogerlsalat - Feldsalat

Weichseln - Sauerkirschen

Die Aufschrift dieses Modell-Lkws spielt auf die oft kritisierte Standardisierung von Produktbezeichnungen an.

Österreich konnte zwar die Verwendung des Worts „Marille" erfolgreich

verteidigen, der Begriff „Marmelade" musste allerdings der „Konfitüre"

weichen.

Modell Lkw MAN „Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat; Daham bleibt Daham; Wien bleibt Wien"

Im Zeitalter der Gegenreformation wurde der Barock zu einem Symbol der

katholisch-habsburgischen Herrschaft mit nachhaltiger Symbolkraft. Ein

Beispiel dafür ist der Babenberger Leopold III., Markgraf von

Österreich (1073-1136) und Ende des 15. Jahrhunderts heiliggesprochen.

1663 als Landespatron für „Österreich ob und unter der Enns"

eingesetzt, erfüllt er diese Funktion bis heute. In Niederösterreich

und Wien haben Schülerinnen und BehördenmitarbeiterInnen am

„Leopolditag" frei, in den anderen Bundesländern am Tag ihres

jeweiligen Landespatrons.

Hl. Leopold, Holz, Mitte 18. Jh.

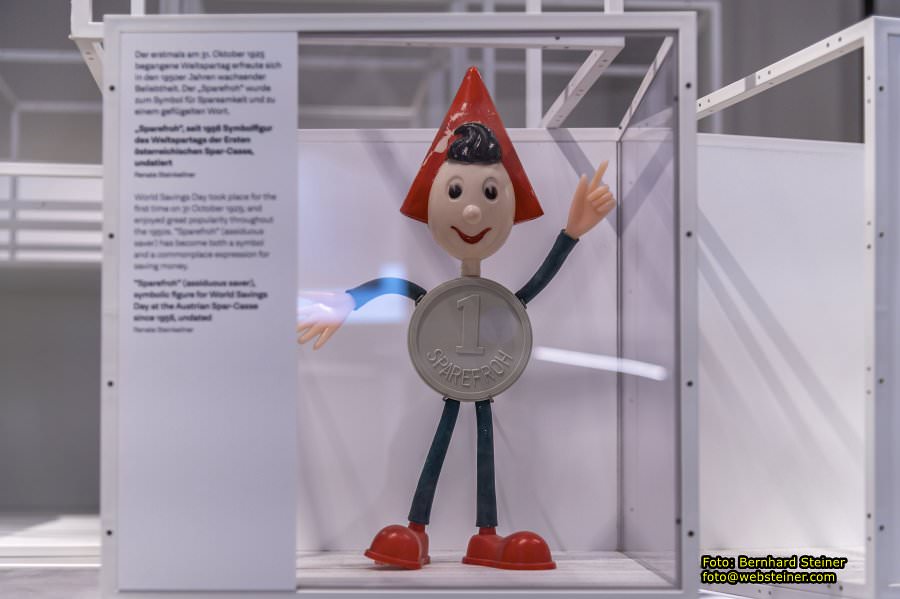

Der erstmals am 31. Oktober 1925 begangene Weltspartag erfreute sich in

den 1960er Jahren wachsender Beliebtheit. Der „Sparefroh" wurde zum

Symbol für Sparsamkeit und zu einem geflügelten Wort.

„Sparefroh", seit 1956 Symbolfigur des Weltspartags der Ersten Österreichischen Spar-Casse, undatiert

1987-1995 - Österreichisches Musikfernsehen: Austropop im ORF-Wurlitzer

1981 wurde mit MTV das erste Fernsehprogramm der Welt gegründet, das

sich ausschließlich auf das Zeigen von Musikvideos beschränkte. Der

Österreichische Rundfunk strahlte ab 1987 täglich die Sendung Wurlitzer

aus. Dort konnte das Publikum live anrufen, um sich ein Musikstück zu

wünschen. Für die Entwicklung von Popmusik in Österreich wurde der

Wurlitzer neben Ö3 zum wichtigsten Format.

Popmusik (nicht nur) in Umgangssprache

Wir spielen hier nicht nur Musik, die in dieser Fernsehsendung zu hören

war, sondern auch solche, die heute dort zu hören sein würde. Diesen

Songs aus fünf Jahrzehnten ist gemeinsam, dass sie als „Austropop"

bezeichnet werden könnten. Erstmals kombinierten Sängerinnen in den

1970er Jahren den Stil englischsprachiger Popmusik mit österreichischen

Dialekten. Aber auch österreichische Popsongs in Hochsprache oder

Englisch waren äußerst erfolgreich. Einige wenige schafften es sogar

bis in die britischen und US-Charts.

Das Haus der Geschichte Österreich (abgekürzt HdGÖ, Eigenschreibweise:

hdgö) ist ein österreichisches Zeitgeschichtemuseum in der Neuen Burg

(Hofburg) in Wien. Es wurde am 10. November 2018 rund um die

Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Republik Österreich

eröffnet.

Dem inhaltlichen Konzept folgend soll das HdGÖ einem möglichst breiten

Publikum die Geschichte Österreichs ab der Mitte des 19. Jahrhunderts

mit einem besonderen Schwerpunkt von 1918 bis in die Gegenwart in ihrem

europäischen und internationalen Kontext vermitteln. Chronologische

Narrative sollen mit thematischen Schwerpunkten verschränkt werden, die

die Pluralität der österreichischen Gesellschaft spiegeln.

Die Ortstafel von Fucking war vor allem für ausländische BesucherInnen

eine beliebte Foto- und Filmkulisse. Dieses Schild zählt zu der letzten

Serie mit dieser Aufschrift.

Tafel zur Markierung des Ortsendes von Fucking, heute Fugging, Gemeinde Tarsdorf (OÖ), Blech, beschichtet, 2020

Covid19 Bank für 1 Meter Abstand.

2014 - Bilder von Europa: Conchita Wurst gewinnt den Eurovision Song Contest

In der Gegenwart haben Social Media verändert, wie Zeitungen und

Fernsehen arbeiten und wirken. Das heißt aber nicht unbedingt, dass

Politikerinnen weniger Aufmerksamkeit bekommen. Als sich 2014 ein

prominenter russischer Politiker abfällig über Conchita Wurst äußerte,

dominierte das die Wahrnehmung des gesamten Eurovision Song Contest.

Traditionelle Medien und Social Media erzeugten gemeinsam den Eindruck,

als wäre der Kontinent zwischen Fortschritt und Diskriminierung

geteilt. Dabei waren Stimmen und Kommentare für die Sängerin zu

gleichen Teilen aus Ost und West gekommen.

Bart und Glamour: Dragqueens verstehen sich als Männer, bestreiten ihre

Auftritte aber als Frauen. Tom Neuwirth unterwarf seine Kunstfigur

Conchita dieser Zweiteilung nicht. International wurde sie mit dem Bart

bekannt, der schien, als würde er dem glamourösen Auftreten

widersprechen.

Kleid von Conchita Wurst für den Auftritt im Finaie des Eurovision Song Contest 2014, Designerin: Ariane Rhomberg

Papier-Bart des ORF anlässlich der Willkommensfeier für Conchita in Wien, 2014

Anstecker aus Magazin-Ausschnitten, Produkt eines Fans, 2017

Gehäkelter Bart, Produkt eines Fans, 2014

Legofigur, 2018

Österreich- und Pride-Fahnen, 2014

Eintrittstickets zum Finale des Eurovision Song Contest, Kopenhagen, 10. Mai 2014

Conchita-Barbiepuppe Gestaltung: Atelier Wunder-kammer, 2018

„Mafiamethoden“ 1975 (Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre)

„Mafiamethoden" - diesen Vorwurf erhob Bundeskanzler Bruno Kreisky im

Jahr 1975 gegen Simon Wiesenthal. Dieser hatte im selben Jahr

nachgewiesen, dass FPÖ-Parteiobmann Friedrich Peter einem an

Kriegsverbrechen beteiligten SS-Verband angehört hatte. Kreisky,

stellte sich hinter Peter und warf Wiesenthal vor, durch Kollaboration

mit dem NS-Regime überlebt zu haben. Die Puppe stammt von Arminio

Rothstein, besser bekannt als Clown Habakuk. Rothstein, dessen Vater

jüdischen Glaubens war, überlebte den Zweiten Weltkrieg versteckt in

Wien.

Kreisky-Portraitpuppe, aus dem politischen Puppenspiel Theater Arlequin Wien

Künstler: Arminio Rothstein, Wien, um 1980

Simon Wiesenthal, der zwischen 1941 und 1945 in zwölf unterschiedlichen

Arbeits- und Konzentrationslagern interniert worden war, widmete sich

nach 1945 der Suche nach NS-KriegsverbrecherInnen. Er war ein ständiger

Mahner einer österreichischen Verantwortung. Seine Aktentasche wurde zu

einem Symbol seiner akribischen Arbeit.

Aktentasche von Simon Wiesenthal, um 1970

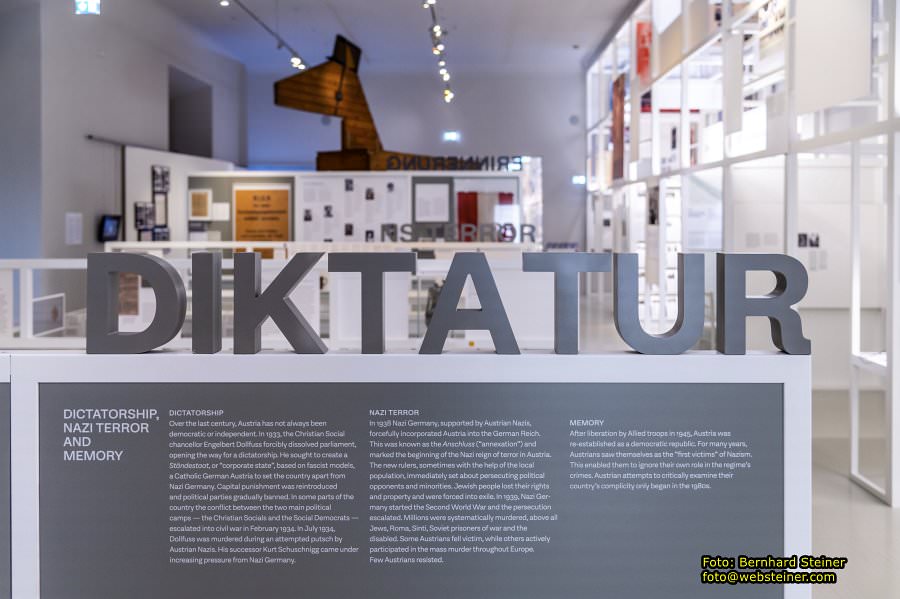

DIKTATUR

Österreich war im letzten Jahrhundert nicht immer demokratisch oder

unabhängig. 1933 löste der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert

Dollfuß das Parlament gewaltsam auf und ebnete damit den Weg für eine

Diktatur. Er strebte die Schaffung eines Ständestaates nach

faschistischem Vorbild an, eines katholischen Deutschösterreichs, um

das Land von Nazi-Deutschland abzugrenzen. Die Todesstrafe wurde wieder

eingeführt und politische Parteien schrittweise verboten. In einigen

Teilen des Landes eskalierte der Konflikt zwischen den beiden

wichtigsten politischen Lagern – den Christlich-sozialen und den

Sozialdemokraten – im Februar 1934 zu einem Bürgerkrieg. Im Juli 1934

wurde Dollfuß bei einem Putschversuch österreichischer Nazis ermordet.

Sein Nachfolger Kurt Schuschnigg geriet zunehmend unter Druck

Nazi-Deutschlands.

NAZI-TERROR

1938 gliederte Nazi-Deutschland, unterstützt von österreichischen

Nazis, Österreich gewaltsam in das Deutsche Reich ein. Dieser

sogenannte „Anschluss“ markierte den Beginn der nationalsozialistischen

Terrorherrschaft in Österreich. Die neuen Machthaber begannen, manchmal

mit Hilfe der lokalen Bevölkerung, sofort mit der Verfolgung

politischer Gegner und Minderheiten. Jüdische Menschen verloren ihre

Rechte und ihr Eigentum und wurden ins Exil gezwungen. 1939 begann

Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg, und die Verfolgung eskalierte.

Millionen wurden systematisch ermordet, vor allem Juden, Roma, Sinti,

sowjetische Kriegsgefangene und Behinderte. Einige Österreicher fielen

dem Krieg zum Opfer, während andere sich aktiv am Massenmord in ganz

Europa beteiligten. Nur wenige Österreicher leisteten Widerstand.

ERINNERUNG

Nach der Befreiung durch alliierte Truppen 1945 wurde Österreich als

demokratische Republik wiederhergestellt. Viele Jahre lang sahen sich

die Österreicher als die „ersten Opfer“ des Nationalsozialismus. Dies

ermöglichte es ihnen, ihre eigene Rolle bei den Verbrechen des Regimes

zu ignorieren. Österreichische Versuche, die Mittäterschaft ihres

Landes kritisch aufzuarbeiten, begannen erst in den 1980er Jahren.

EINE SPHINX REISST ΕΙΝΕΝ ΚNABEN

Römisch, 2. Jh. n. Chr., nach einem griechischen Original um 440 v. Chr., Grauwacke

Ephesos, im Marmorsaal des Hafengymnasiums

Gipsmodell: Atelier A. Rainbauer, 1959; Leihgabe des Instituts für Klassische Archäologie, Universität Wien

Aus über 70 Fragmenten, die sich heute in Wien und London befinden,

konnten zwei idente Figurengruppen - eine Sphinx reißt einen Knaben -

rekonstruiert werden. Die Darstellung nimmt auf den Mythos Bezug, dass

vor der Stadt Theben derjenige einer Sphinx zum Opfer fiel, der das von

ihr aufgegebene Rätsel nicht lösen konnte.

Das Vorbild für diese Gruppe ist ein Detail der Gold-Elfenbeinstatue

des Zeus in Olympia, eines der Sieben Weltwunder der Antike. Der

berühmte Bildhauer Phidias gestaltete um 440 v. Chr. die Lehne des

Throns mit einer derartigen Skulpturengruppe.

DAS PARTHERMONUMENT

Römisch, 2. Jh. n. Chr., Thasischer Dolomit-Marmor, Ephesos

Eines der bedeutendsten Monumente des kaiserzeitlichen Ephesos, das

zugleich eine Vielzahl ungelöster Rätsel aufgibt, ist das sogenannte

Parthermonument. Erhalten sind zahlreiche Reliefplatten und Fragmente

eines Frieses, die an unterschiedlichen Stellen im Ruinengelände von

Ephesos aufgefunden worden sind. Alle Teile waren in Zweit- oder

Drittverwendung verbaut worden, sodass der ursprüngliche Standort des

Monumentes bis heute unbekannt ist. Auch die zugehörige Architektur

konnte bislang nicht eindeutig identifiziert werden, wodurch auch die

Form des Monuments und die Anordnung des Frieses unklar bleiben. Eine

Rekonstruktion schlägt die Form eines Altares - ähnlich dem

Pergamonaltar - vor, um dessen Hauptgeschoß die Friesplatten angeordnet

gewesen sein könnten. Andere Vermutungen weisen in Richtung eines

großen Gevierts, an dessen Innen- oder Außenseiten sich die Platten

ihren Themen entsprechend unterbringen ließen.

Die herausragende Bedeutung des Monumentes wurde bereits bei der

Auffindung einer der zentralen Platten 1903 erkannt: Sie zeigt die vier

römischen Kaiser des 2. Jahrhunderts n. Chr., Hadrian, Antoninus Pius,

Lucius Verus und Marc Aurel. In der Forschung wird diskutiert, wer der

eigentliche Adressat des Monumentes war: Antoninus Pius, der für die

Konsolidierung des römischen Imperiums und in Erinnerung an seine Zeit

als Statthalter in Ephesos geehrt wurde (um 140 n. Chr.), oder Lucius

Verus, dem als Sieger im Kampf gegen die Parther im Osten nach seinem

Tod 169 n. Chr. Tribut gezollt werden sollte.

Das Monument feiert das römische Imperium in vier Themenzyklen:

Grundlage für die innenpolitische Stabilität ist die gesicherte

Kaisernachfolge über drei Generationen, außenpolitisch kann Rom gegen

alle Feinde bestehen, seien es die Parther im Osten oder die Germanen

im Norden, das Imperium ruht auf den Schultern seiner Städte und

Provinzen, die in ihrer kommunalen Eigenständigkeit zum großen Ganzen

beitragen und eine Götterversammlung spendet dem römischen Reich Segen

und Beistand. Der Kaiser auf einem Triumphwagen steht dem

Geschwisterpaar Artemis und Apollon gegenüber, vermutlich ist eine

vierte Platte mit einem Zweigespann zu ergänzen.

Ein Teil der Platten wurde in der Spätantike als Brüstung eines

Brunnenbeckens verwendet, das vor den Stufen der Celsusbibliothek

angelegt wurde. Die Bibliothek war nach dem Einsturz des Hauptraumes

bei einem Erdbeben in ihrer Funktion aufgegeben worden, die noch

aufrechtstehende Fassade wurde zur Rückwand eines Brunnens

umfunktioniert. Andere Platten wurden als Straßenpflaster

wiederverwendet. Zählzeichen auf dem Deckprofil oder der Standleiste

stammen wohl von der vorletzten Aufstellung der Reliefplatten in zwei

langen Reihen. Bereits in den ersten zehn Jahren der österreichischen

Grabung wurden die meisten der heute bekannten Platten und Fragmente

entdeckt, sodass heute fast alle Teiles dieses Monuments in Wien zu

sehen sind. Die in den 1960er und 1990er Jahren gefunden Reliefs

konnten als Gipsabgüsse erworben werden.

POSEIDON

Römisch, 2. Jh. n. Chr., Marmor, Ephesos, Theater (Gipsabguss des Körpers)

Der Kopf des Poseidon wurde im Jahr 1897 im Theater gefunden, der

Körper war schon dreißig Jahre früher von den britischen Ausgräbern

entdeckt und nach London gebracht worden. Die Anfertigung und der

Austausch von Gipsabgüssen ermöglichte es, die Zusammengehörigkeit

beider Stücke zu belegen. Der Meergott mit Dreizack und Delphin stellt

eine Wiederholung eines bekannten Motivs (Typus Lateran) dar, dessen

Vorbild vielleicht dem griechischen Bildhauer Lysipp zuzuschreiben ist.

KNABE MIT FUCHSGANS

Römisch, 2. Jh. n. Chr., nach einem griechischen Vorbild des frühen 3. Jhs. v. Chr., Marmor

Ephesos, im Marmorsaal des Hafengymnasiums

Aus zahlreichen Fragmenten zusammengesetzt, konnte eine besonders

realitätsnahe Skulpturengruppe wiedergewonnen werden: Ein Knabe sitzt

auf dem Boden, blickt auf und streckt seinen rechten Arm einem

imaginären Gegenüber entgegen. Gedankenlos drückt er dabei einen Vogel

nieder, der aufgrund des charakteristischen Federkleides als ägyptische

Fuchsgans identifiziert werden kann. Literarisch ist überliefert, dass

eine besonders lebensechte Bronzegruppe eines Knaben mit Gans im

Asklepios-Heiligtum auf der griechischen Insel Kos bewundert worden

sei. Diese wird dem Künstler Boëthos von Chalkedon zugeschrieben und

könnte das Vorbild der Marmorgruppe aus Ephesos gewesen sein.

Die Neue Burg stellte die letzte große Erweiterung der Hofburg als Teil

des von Gottfried Semper geplanten Kaiserforums dar. Mangelnder Konsens

über die zukünftige Funktion und der folgende Erste Weltkrieg

verhinderten die Ausführung der gesamten Anlage. Fertiggestellt wurde

die Neue Burg schließlich in der jungen Ersten Republik.

Die heutigen Ausstellungsräume des Hauses der Geschichte Österreich

waren ursprünglich als „Appartements Ihrer Majestät der Kaiserin"

geplant worden. Schließlich wurde aber die Ausführung geändert und ein

weiteres Stockwerk eingezogen. Wofür welche Bereiche verwendet werden

sollten, blieb aber unklar.

Am 24. März 1919 verließen der vormalige Kaiser und seine Familie

Österreich. Für die Regierung war es wichtig, dass die Ausreise der

Habsburgerfamilie sicher und ohne Zwischenfälle erfolgen konnte. In

Feldkirch, vor der Einreise in die Schweiz, nahm Karl die im November

1918 verlautbarte Verzichtserklärung auf die Staatsgeschäfte zurück.

Nach diesem Eklat wurde vom Nationalrat das „Habsburger-Gesetz"

einhellig beschlossen. Dieses sah für alle Mitglieder der Familie

Habsburg, die keine Loyalitätserklärung gegenüber der Republik und

keine Verzichtserklärung im Hinblick auf Herrschaftsansprüche abgaben,

ein Aufenthaltsverbot in Österreich vor.

Diana nach der Jagd - Pierre Benevault (Paris 1685-1767 Wien), 1752, Leinwand, Gemäldegalerie

Das große Stiegenhaus in der Neuen Burg, fertiggestellt 1908-1912