web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Haus der Musik

Das Klangmuseum, Jänner 2023

In einzigartiger Weise präsentiert das Haus der Musik als interaktives Klangmuseum innovative und unkonventionelle Zugänge zur Musik in all ihrer Vielfalt. Reale und virtuell geschaffene Klangwelten laden auf vier Etagen zum unmittelbaren Erleben musikalischer Phänomene ein. Lernen Sie die großen Meister der klassischen Musik kennen!

Interaktiv, spannend, abwechslungsreich: Das Haus der Musik ist mehr

als ein Museum in Wien. Es ist ein Ort der lebendigen

Auseinandersetzung mit viel Tradition.

Das Haus der Musik ist ein Klangmuseum in Wien. Es wurde am 15. Juni

2000 eröffnet und steht seit 2005 über die Wien Holding im Eigentum der

Stadt. Es befindet sich in der historischen Altstadt im Palais

Erzherzog Carl an der Seilerstätte. Mit interaktiven und multimedialen

Präsentationsformen wird auf vier Stockwerken mit einer Gesamtfläche

von 5000 m² in die Welt der Musik der Wiener Philharmoniker, der

Komponisten der Wiener Klassik und die Entstehung, Bearbeitung und

Ausbreitung von Klängen eingeführt. Dabei wurde eine Brücke zwischen

Tradition und Innovation bzw. zwischen Analogem und Digitalem

geschaffen.

Wien war immer schon eine Stadt, in der Menschen keine Scheu hatten,

unkonventionelle Zugänge zur Musik zu finden. In diesem Gebäude

gründete Otto Nicolai 1842 die Wiener Philharmoniker. Zuvor hatte

Erzherzog Carl das historische Palais bewohnt. Hier fand schon immer

ein Wechselspiel zwischen Alt und Neu statt.

MUSEUM DER WIENER PHILHARNMONIKER

Die Geschichte des Orchesters der Wiener Philharmoniker nimmt hier, in diesen

Räumlichkeiten, ihren Anfang. Der Komponist und Dirigent Otto Nicolai

(1810-1849) wohnte und arbeitete hier, als er am 28. Marz 1842 erstmals

ein Orchesterkonzert mit den Musikern der damaligen Hofoper initiierte

und leitete. Die daraus resultierenden „Philharmonischen Concerte"

gelten als Ursprung der Wiener Philharmoniker und Otto Nicolai somit

als Gründer des Orchesters.

Das wohl bedeutendste Konzert der Wiener Philharmoniker ist das

Neujahrskonzert. Seine Geschichte begann mit einem Silvesterkonzert

1939 und ausschließlich Werken der Familie Strauß, unter der Leitung

von Clemens Krauss. Seit 1946 trägt das Konzert zum Jahreswechsel den

Titel „Neujahrskonzert", das heute von Millionen Menschen weltweit

mitverfolgt wird. Seit 2004 gehört auch das Schönbrunner

Sommernachtskonzert zum alljährlichen Fixprogramm der Wiener

Philharmoniker.

Das Archiv der Wiener Philharmoniker, das in den hier angrenzenden

Räumen beheimatet ist, gibt in den historischen Räumlichkeiten anhand

zahlreicher Exponate Einblick in Geschichte und Gegenwart dieses

einzigartigen Orchesters.

Am 28. März 1842 dirigierte Otto Nicolai, Komponist der Oper „Die

lustigen Weiber von Windsor", ein „großes Concert", das vom „sämtlichen

Orchester-Personal des k.k. Hof-Operntheaters" veranstaltet wurde.

Obwohl ähnliche Konzerte bereits vor Nicolai stattfanden, gilt diese

„Philharmonische Academie" mit Recht als die Geburtsstunde der Wiener

Philharmoniker, weil erstmals alle Prinzipien der bis heute gültigen

sogenannten „Philharmonischen Idee" verwirklicht wurden:

- nur ein im Orchester der Wiener Staatsoper (früher Hofoper)

engagierter Künstler kann Mitglied der Wiener Philharmoniker werden;

- künstlerische, organisatorische und finanzielle Eigenverantwortlichkeit;

- alle Entscheidungen werden prinzipiell auf demokratische Weise getroffen;

- die eigentliche Verwaltungsarbeit wird von einem demokratisch gewählten Ausschuß, dem zwölfköpfigen Komitee, durchgeführt.

Trotz größter Erfolge in insgesamt 11 Konzerten unter Nicolais Leitung

brach das junge Unternehmen beinahe zusammen, als der Komponist 1847

Wien verließ. Nach 12 Jahren der Stagnation fand schließlich am 15.

Jänner 1860 das erste von vier Abonnementkonzerten unter der Leitung

des Operndirektors Carl Eckert statt. Seither bestehen die

„Philharmonischen Konzerte" ohne Unterbrechung und erfuhren als einzige

grundlegende Änderung den Wechsel vom jeweils für die Dauer einer

Saison gewählten Abonnementdirigenten zum Gastdirigentensystem.

* * *

Im Instrumentarium werden anhand von vier Rieseninstrumenten die

Prinzipien der Klangerzeugung veranschaulicht. Es gibt Instrumente,

welche zu den „Luftklingern“, also Aerophonen zählen; Instrumente,

welche zu den Selbstklingern, also Idiophonen gehören; Instrumente die

zu den Saitenklingern, also Chordophonen zählen und „Fellklinger“,

welche zur Gruppe der Membranophone gehören. Anhand von vier

Touchscreens kann man Instrumente zum Klingen bringen und gleichzeitig

erfahren, welcher Kategorie sie zugeordnet sind.

Violine, Sebastian Nickl, Wien 1785

Einen weiteren Höhepunkt der philharmonischen Geschichte stellt die

Zusammenarbeit mit Arturo Toscanini in den Jahren 1933 bis 1937 dar.

Musikhistorisch von großer Bedeutung ist die enge Beziehung der Wiener

Philharmoniker zu Richard Strauss. Zwischen 1906 und 1944 dirigierte er

zahlreiche Opernaufführungen sowie Konzerte im In- und Ausland und war

dem Orchester durch ein herzliches Freundschaftsverhältnis verbunden.

1938 griff auf brutalste Weise die Politik ins philharmonische

Geschehen ein: Die Nationalsozialisten entließen fristlos alle

jüdischen Künstler aus dem Dienst der Staatsoper und lösten den Verein

Wiener Philharmoniker auf. Lediglich die Intervention Wilhelm

Furtwänglers bewirkte eine Annullierung des Auflösungsbescheides und

rettete die „Halbjuden" und „Versippten" vor Entlassung und Verfolgung.

Dennoch hatten die Philharmoniker die Ermordung von sechs ihrer

jüdischen Mitglieder in den Konzentrationslagern sowie den Tod eines

jungen Geigers an der Ostfront zu beklagen.

Das Haus der Musik ist im historischen Palais Erzherzog Carl

untergebracht. Im 16. Jahrhundert stand hier das kaiserliche Gießhaus

und diente unter anderem der Produktion von Geschützen. Kaiser Rudolf

II. schenkte 1603 seinem Hofkriegssekretär Heinrich Nickhard dieses

Anwesen. 1707 war das von Kaiser Joseph I. gegründete Versatz- und

Fragamt hier ansässig, ein Vorläufer des heutigen „Dorotheums“. Dieses

übersiedelte später in die Dorotheergasse und wurde dort zu einem

weltbekannten Auktionshaus. Zwischen 1720 und 1730 wurde es von einem

Architekten aus dem Umkreis von Johann Lucas von Hildebrandt umgebaut.

Einer der populärsten Habsburger, der Feldherr Erzherzog Karl von

Österreich-Teschen (damalige Schreibweise: Carl, 1771–1847), erwarb zu

Beginn des 19. Jahrhunderts das Gebäude, ließ es zum Palais umgestalten

und bezog es im Jahr 1805. 1809 siegte er in der Schlacht bei Aspern

über Napoleon I. Karls Gemahlin, Prinzessin Henriette Alexandrine von

Nassau-Weilburg, ließ hier 1816 den ersten Weihnachtsbaum am Wiener Hof

aufstellen und begründete dadurch diese Tradition im Hause

Habsburg-Lothringen. Jedoch war es Fanny von Arnstein, die 1814 den

ersten historisch bezeugten Weihnachtsbaum in Wien aufstellen ließ.

Wie entsteht ein Ton, was hört ein Baby im Mutterleib, und wie fühlt es

sich an die Wiener Philharmoniker zu dirigieren? Über eine Klangtreppe

führt der Weg in neue Perspektiven und Hörwelten auf vier Etagen.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzten die Philharmoniker ihre 1933

begonnene Linie fort und banden alle bedeutenden Dirigenten an sich:

Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Hans

Knappertsbusch, Clemens Krauss, Dimitri Mitropoulos, Eugene Ormandy,

Carl Schuricht, Georg Szell, Bruno Walter, Carlo Maria Giulini, Sir

Georg Solti oder Claudio Abbado, Christoph von Dohnányi, Bernard

Haitink, Carlos Kleiber, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta,

Riccardo Muti, Seiji Ozawa und André Previn, um nur einige Namen zu

nennen. Einen besonderen Stellenwert in der jüngeren

Orchestergeschichte nimmt die Zusammenarbeit mit den beiden

Ehrendirigenten Karl Böhm und Herbert von Karajan sowie Ehrenmitglied

Leonard Bernstein ein.

Der erste Raum in der dritten Etage beinhaltet eine Hologramm-Galerie

von den Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven, Franz Schubert und Johann

Strauss (Sohn). Er dient als Einstimmung auf die kommenden

Komponistenräume.

Der zweite Raum ist Joseph Haydn gewidmet. Er gilt als Wegbereiter und

Erneuerer der Wiener Klassik. Inhaltlich wird auf das Streichquartett

fokussiert, da Haydn als „Vater“ der Gattung Streichquartett gilt. So

ist etwa ein Faksimile vom sogenannten „Kaiserquartett“, op. 76, Nr. 3

ausgestellt. Weiters ist ein Exemplar eines ausgestopften Graupapageis

zu sehen. Haydn nahm sich so einen von seiner zweiten Londonreise

1794/95 mit nach Hause. Dieser konnte angeblich sprechen und die

Melodie des „Kaiserquartetts“ pfeifen.

Schallplatten- und Filmaufnahmen, Konzertreisen in alle Welt, die

Teilnahme an den bedeutendsten Festivals - die Wiener Philharmoniker

entsprechen voll den Anforderungen des heutigen multimedialen

Musik„betriebs" und setzen doch Akzente von unvergleichlicher

Individualität wie etwa mit dem Neujahrskonzert oder mit ihrer

dominierenden Rolle bei den Salzburger Festspielen. Die Wiener

Philharmoniker sind nicht bloß Österreichs begehrtester

„Kulturexportartikel", sondern Botschafter des mit Musik untrennbar

verbundenen Gedankens von Frieden, Humanität und Versöhnung, was etwa

bei der Papstmesse in Rom mit Karajan (1985) oder vor allem bei der

Israel-Tournee mit Bernstein (1988) in bewegender Weise zum Ausdruck

kam. Für ihre künstlerischen Leistungen erhielt die hinsichtlich ihrer

Struktur und Tradition einzigartige Künstlervereinigung zahlreiche

Preise, Goldene Schallplatten, nationale und internationale

Auszeichnungen sowie die Ehrenmitgliedschaft vieler kultureller

Institutionen. Eine Würdigung ganz besonderer Art stellt die Herausgabe

der ersten europäischen Gold-Barrenmünze „Wiener Philharmoniker" durch

die Republik Österreich im Jahre 1989 dar.

500 Jahre Wiener Hofmusikkapelle

Die Anfänge der Wiener Hofmusikkapelle können aufgrund des kaum

vorhandenen Quellenmaterials nicht eindeutig belegt werden. Mit

Sicherheit lässt sich jedoch nachweisen, dass bereits unter dem

Habsburger Albrecht I. (1255-1308) eine Hofkapelle existierte. Ihre

Aufgabe war es, sowohl geistliche als auch weltliche Feste entsprechend

zu gestalten.

Von großer Bedeutung für die Hofkapelle war die Regierungszeit

Maximilian I. (1459-1519). Der Kaiser erließ am 7. Juli 1498 eine

Anordnung über die Neuorganisation der Hofkapelle in Wien. Dieses Datum

wird im allgemeinen als die Geburtsstunde der Wiener Hofmusikkapelle

angesehen. Bedeutende Musiker wie Heinrich Isaac (um 1450-1517), Paul

Hofhaimer (1459-1537) oder Ludwig Senfl (um 1486-1543) wurden nach Wien

berufen. Diese Maßnahmen bewirkten, dass Wien innerhalb kurzer Zeit zum

Zentrum abendländischer Musik aufstieg.

Mit dem Beginn der Barockzeit in Österreich (etwa um 1620) begann auch

eine neue Epoche der höfischen Musik. Nun war der italienische Einfluss

vorherrschend. Die Zahl der Musiker aus Italien stieg nach 1619

schlagartig an: Hofmusikkapellmeister wie Priuli, Valentini, Bertali,

Sances oder Ziani legen hier beredtes Zeugnis ab. Der Musikpflege kam

in dieser Epoche die große musikalische Begabung der drei

komponierenden Kaiser, Ferdinand III., Leopold I. und Joseph I.,

entgegen, die die Hofkapelle sehr förderten.

Die Ehrungen Haydns

Haydn war zu seinen Lebzeiten in ganz Europa bekannt und wurde mit

vielen offiziellen Ehrungen bedacht. 1803 wurde ihm von der Stadt Wien

die „Salvatormedaille" verliehen, 1804 erhielt er Ehrenbürgerschaft.

Die Philharmonischen Gesellschaften und Musikalischen Akademien in

Paris, Amsterdam, Petersburg, Laibach und Modena zeichneten ihn auch

aus. Die Académie Française ernannte Haydn 1802 zu ihrem ersten

ausländischen Mitglied. 1791 wurde ihm das Ehrendoktorat der

Universität Oxford verliehen. Haydn war sehr stolz auf diese Ehrungen

und soll im Scherz gesagt haben, er wolle seine Titel in goldenen

Buchstaben auf einer schwarzen Tafel vor seinem Hause aufhängen lassen.

Joseph Haydn - „Gott erhalte" und Kaiserquartett op. 76/3

Haydn komponierte das „Kaiserlied", das die erste Hymne der

Österreichischen Monarchie wurde, zwischen Mitte Oktober 1796 und

Jänner 1797, zu einem Text von Leopold Haschka (1749-1827). Ob das

„Gott erhalte" auf Anregung des Niederösterreichischen

Regierungspräsidenten Franz Josef Graf von Saurau entstanden ist, oder

ob Haydn aus England seine Begeisterung für die Hymne „God save the

King" mitgebracht hat, bleibt offen. Der Textdichter hielt sich

jedenfalls ziemlich genau an die englische Vorlage. Die Uraufführung

erfolgte am 12. Februar 1797 an mehreren Orten der Monarchie

gleichzeitig und erfuhr rasch weite Verbreitung. Haydn liebte seine

eigene Komposition, die durchaus Gebetscharakter hat, sehr und hat sie

in seinen letzten Lebensjahren selbst oft am Klavier gespielt. 1797

verwendete Haydn das Lied als Thema für einen Variationssatz in seinem

Streichquartett op. 76 Nr. 3, das den Beinamen „Kaiserquartett"

erhielt. 1854 wurde die Melodie mit einem Text von Johann Gabriel Seidl

die offizielle österreichische Nationalhymne, bis zum 12. November

1918, der Proklamation der Republik Österreich. Das „Kaiserlied" Haydns

dient auch nach dem 2. Weltkrieg als Melodie der Nationalhymne

Deutschlands.

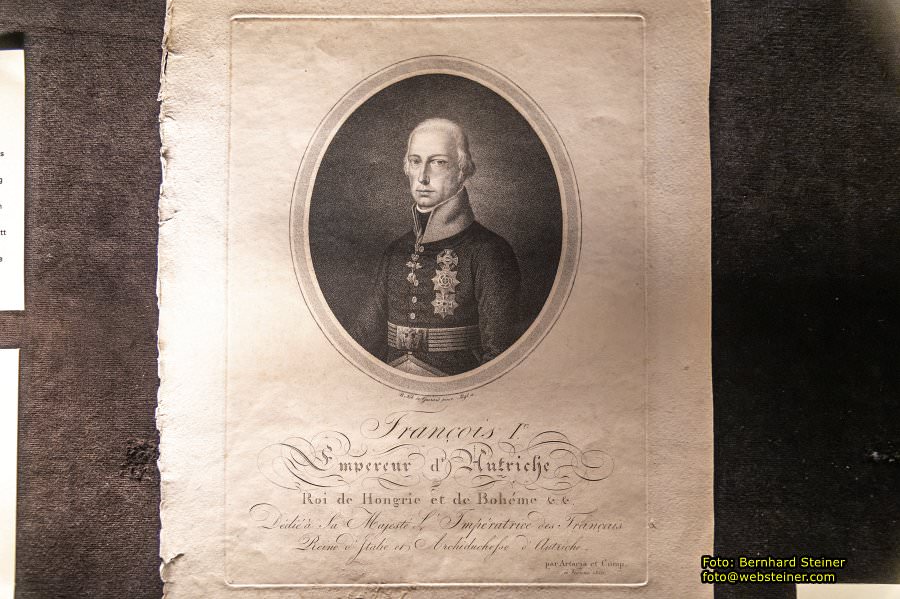

Kaiser Franz I., Kupferstich, Artaria Wien, 1810

Am Hofe des ebenfalls sehr musikalischen Karl VI. wirkte mit dem

Hofkapellmeister Johann Joseph Fux (1660-1741) seit langer Zeit wieder

ein Österreicher, der eine große Zahl von Messen, Opern und Oratorien

schuf. Die Regierungszeit Karl VI. bedeutete für die Hofmusikkapelle

eine Epoche höchster Akzeptanz, in der sie gleichsam zum Teil der

Reichsidee wurde. Das vielfältige Aufgabengebiet umfasste neben dem

liturgischen Bereich auch die weltliche Repräsentation bis hin zur

Tafelmusik am kaiserlichen Hof.

Unter Maria Theresia verlor die Hofmusikkapelle an Bedeutung, ihre

Funktion wurde auf den liturgischen Dienst und auf die Unterhaltung des

Kaiserhauses eingeschränkt. Zwischen 1788 und 1824 wirkte Antonio

Salieri (1750-1825) als Hofkapellmeister. Unter seinen Nachfolgern sind

vor allem Joseph von Eybler (1765-1846), Ignaz Aßmayer (1790-1862) und

Benedict Randhartinger (1802-1893) zu nennen. Franz Schubert war

Hofsängerknabe, bewarb sich aber später vergeblich um die Stelle des

Vizekapellmeisters. Mit Anton Bruckner (1824-1896) wirkte an der

Hofmusikkapelle ein großer Organist, dessen berührende Kompositionen

auch heute oft auf dem Spielplan stehen.

Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde

die Hofmusikkapelle 1921 dem damaligen Staatsamt für Inneres und

Unterricht unterstellt. Heute zählt sie zu den bedeutendsten

Einrichtungen der Republik Österreich auf musikalischem Gebiet, kann

als Wiege der Musik in Wien angesehen werden und genießt national wie

international einen hervorragenden Ruf. Der Hofmusikkapelle obliegt die

Pflege der Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung der

österreichischen Tonkunst. Daher sind viele kirchenmusikalische

Kompositionen Joseph Haydns auch heute noch ein wesentlicher

Bestandteil ihres Repertoires.

Weiterhin wirken in der Hofmusikkapelle die hervorragendsten Musiker des Landes:

- Mitglieder der Wiener Philharmoniker

- Wiener Sängerknaben

- Mitglieder des Herrenchors der Wiener Staatsoper

* * *

Der dritte Raum ist Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet. Ausgestellt sind

unter anderem ein Familienportrait aus dem Jahre 1781 und mehrere

kleine, über 250 Jahre alte „Tanzmeistergeigen“. Thematisiert wird

ebenso die Oper „Die Zauberflöte“, aber auch die Reisen Mozarts. Eines

der Highlights im „Mozart-Raum“ ist das so genannte „NAMADEUS -SPIEL“,

ein interaktives Computerprogramm, das Mozarts musikalischem Spiel KV

516f nachempfunden wurde. Damit kann jeder Besucher seinen Namen in

eine originale Mozart-Interpretation umwandeln. Für jeden Buchstaben im

Alphabet ließ Mozart sich zwei Takte und eine Variante einfallen.

Dieses Spiel dachte sich Mozart im Jahr 1787 für seine Klavierschülerin

Franziska von Jacquin aus. Ebenso interaktiv ist in diesem Raum das

„Facing Mozart“. Dabei sitzt man dem Komponisten – analog eines

Spiegelbildes – gegenüber und kann mittels „Facetracking“ in die Rolle

Mozarts schlüpfen um dessen Kopfbewegung und Mimik zu steuern.

Tagesordnung des Sel. Herrn von Haydn

In der Sommerzeit war bestimmt, um halb sieben Uhr aufzustehen. Die

erste Beschäftigung war das Rasieren, welches er bis in sein 73tes

Lebensjahr selbst verrichtete. Nach dem Rasieren kleidete er sich

gänzlich an. Wenn ein Scolar während dem Ankleiden bei ihm war so mußte

derselbe seine aufgegebene Lektion auf dem Clavier dem Herrn von Haydn

vorspielen. Die Fehler wurden sogleich korrigiert, der Schüler deswegen

belehrt, und dann ein neues Exempel aufgegeben. Dazu wurden eine und

eine halbe Stunde verwendet. Punkto 8 Uhr mußte das Frühstück auf dem

Tische stehen, und gleich nach dem Frühstück setzte sich Haydn zum

Clavier und fantasierte, entwarf nebenbey gleich die Skitze von der

Composition, dazu war täglich die Zeit von 8 bis halb zwölf morgens

bestimmt. Um halb zwölf wurden Visiten angenommen oder gemacht, oder es

erfolgte ein Spaziergang bis halb zwei Uhr. Von 2 bis 3 Uhr war die

bestimmte Stunde zum Mittagspeisen. Nach Tisch nahm Haydn immer eine

kleine häusliche Beschäftigung vor, oder er ging dann wieder an die

musikalische Beschäftigung. Er nahm dann die des morgens entworfene

Skitze und setzte sie in Partitur, wozu er 3 bis 4 Stunden verwendete.

Um 8 Uhr abends ging Haydn gewöhnlich aus, kam aber um 9 Uhr wieder

nach Hause, und setzte sich entweder zum Partiturschreiben, oder er

nahm wieder ein Buch und las bis 10 Uhr. Die Zeit um 10 Uhr war zum

Nachtessen bestimmt, welches in Brod und Wein bestand. Haydn hatte sich

ein Gesetz daraus gemacht, Abends nichts anderes als Wein und Brod zu

genießen, welches er nur dann und wann übertrat, wenn er irgendwann zum

Essen eingeladen war. Bey Tische liebte Haydn ein scherzhaftes Gespräch

und überhaupt eine muntere Unterhaltung. Um halb zwölf Uhr ging Haydn

zu Bette; in seinem Alter auch noch später. Die Winterzeit machte im

Ganzen keinen Unterschied in der Tagesordnung, also daß Haydn morgens

eine halbe Stunde später aufstand, alles Übrige blieb wie im Sommer. Im

hohen Alter, vorzüglich die letzten 5 bis 6 Jahre seines Lebens,

zerstörten körperliche Schwächen und Krankheiten die oben beschriebene

Ordnung. Der thätige Mann konnte sich endlich nicht mehr beschäftigen.

Auch hatte sich Haydn in dieser Epoche an eine halbstündige

Nachmittagsruh gewöhnt.

Königin der Nacht Arie „Der Hölle Rache"

"Die Zauberflöte" KV 620 ist eine deutsche Oper in zwei Aufzügen von

Wolfgang Amadeus Mozart. Basierend auf dem Libretto von Emanuel

Schikaneder wurde dieses Werk am 30. September 1791 im Freihaustheater

in Wieden uraufgeführt. Bei der Erstaufführung spielte die 33-jährige

Schwägerin von Mozart, Josepha Hofer (1758-1819), die Rolle der Königin

der Nacht. Ihr wurden die Arien "auf den Leib" geschrieben, da sie eine

sehr bewegliche Stimme mit einem ausgeprägten hohen Register hatte. Der

Tonumfang geht über zwei Oktaven, vom f1 bis zum f3.

Im zweiten Akt „Der Zauberflöte" gibt die, von Rachsucht getriebene

Königin der Nacht, ihrer Tochter Pamina ein Messer und trägt ihr auf,

ihren Rivalen Sarastro zu ermorden. Andernfalls verstoße und verlasse

sie ihre Tochter Pamina. „Fühlt nicht durch dich Sarastro

Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr." Dieses

anspruchsvolle Musikstück der Königin der Nacht wurde in d-Moll

komponiert. Diese Tonart hatte bei Mozart oftmals dramatisch

hochgeladene, düster-schicksalsschwere Bedeutung, wie es beispielsweise

in der Ouvertüre zu Don Giovanni oder im Klavierkonzert KV 466 zu hören

ist.

Ludwig van Beethoven komponierte seine 3. Symphonie op. 55 „Eroica"

genannt, in der Hauptsache im Jahre 1803 (erste Skizzenniederschriften

1802). Er widmete sie zunächst Napoleon I. Bonaparte, änderte jedoch

seine Meinung, als sich dieser 1804 zum Kaiser der Franzosen machte.

Beethoven soll nach zeitgenössischen Berichten das Titelblatt seines

Autographs herausgerissen haben. Dieses Original ist verschollen.

Im Titelblatt von Beethovens Handexemplar der Partitur (von einem

Kopisten geschrieben und von Beethoven korrigiert und ergänzt) hat der

Komponist die Widmung ausgestrichen und zwar so heftig, dass das Papier

Löcher bekam. 1806 erschienen die Stimmen und die Symphonie erhielt den

Beinamen „Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sowenire di un

grand Uomo". Diesmal galt die Widmung Fürst Lobkowitz, einem großen

Förderer Beethovens, der selbst Violine spielte und dessen eigenes

Orchester häufig Werke des Meisters aufführte.

Der vierte Raum ist Ludwig van Beethoven gewidmet. Der inhaltliche

Fokus liegt etwa auf seinen vielen (insgesamt 67) Umzügen in Wien und

dem heutigen Niederösterreich. Auf einer virtuellen Karte sind alle

Wohnorte verzeichnet, über die man im Einzelnen mehr erfahren kann.

Ebenso wird Beethovens Hörverlust und seine Taubheit ausführlich

thematisiert. Dies wird anhand von Hörstationen mit seinen Musikstücken

veranschaulicht. Die originale Eingangstüre jener Wohnung, in der

Beethoven gestorben ist, sowie mehrere Objekte zum Alltag des

Komponisten sind ebenso ausgestellt. Der Fokus hinsichtlich seines

Musikschaffens liegt in diesem Ausstellungsbereich auf seiner 3.

Sinfonie „Eroica“ und auf seiner einzigen Oper „Fidelio“.

Porträtbüste Ludwig van Beethoven

Alfred Grünfeld (Gipsabguss nach Kaspar Clemens von Zumbusch)

Der fünfte Raum ist Franz Schubert gewidmet. Inhaltlich liegt der

Schwerpunkt dort auf seinem Lied-Schaffen und den sogenannten

„Schubertiaden“. Der Raum ist wie ein Biedermeierzimmer gestaltet.

Ungewöhnlich scheint der Anblick einer originalen Schubertbrille,

welche wie eine Kinderbrille anmutet, jedoch dem erwachsenen Schubert

gehört hatte.

Bronzebüste Franz Schuberts

Tafelklavier im Stile von Johann Fritz (Wien, ca. 1810)

Joseph Haydn

Joseph Haydn wurde ein Weltstar. Er ist der älteste der sechs

Komponisten, welche im 3. Stock vorgestellt werden. Er wurde im

Spätbarock geboren und gilt als “Erfinder” des Streichquartetts.

Bekannt wurde er auch mit seinen 104 (!) Symphonien und anderen Werken.

Sein Papagei konnte die Hymne pfeifen, welcher er für Kaiser Franz I.

(II.) geschrieben hatte und sogar die Worte “Papa Haydn” krächzen.

Wolfgang A. Mozart

Auch den geborenen Salzburger zog es nach Wien – in die Welthauptstadt

der Musik. Hier konnte er sein Genie entfalten. Sein Leben ist Legende

und bot viel Stoff für die Nachwelt. Seine Person umgibt ein besonderer

Flair.

Ludwig van Beethoven

Er kam aus Bonn und zog mit 22 Jahren nach Wien um dort berühmte

Symphonien zu schaffen. Eine der bekanntesten schrieb er, als er

bereits völlig taub geworden war: Die 9. Symphonie. Dazu zog er 68 Mal

um und wurde sogar als Landstreicher verhaftet. Erfahren Sie mehr über

den eigensinnigen Komponisten!

Franz Schubert

Der bescheidene und zurückhaltende Mann berührte die Menschen mit

seinen mehr als ausdrucksstarken Liedern. Sein Künstlerleben endete

viel zu früh. Er musizierte im kleinen Kreis. Zu seinem ersten Konzert

musste er regelrecht überredet werden.

Johann Strauss

Der Komponist aus Wien führte den Walzer zum weltweiten Triumph.

Geboren am Ende der Wiener Klassik stand er für die Unterhaltungsmusik

seiner Zeit. Die Haarlocken für seine Verehrerinnen soll er von einem

Pudel abgeschnitten haben.

Gustav Mahler

Die Natur, der See und der Wald dienten ihm als Heimat und Refugium.

Dort war er, von Blumen und Vögeln umgeben, glücklich, einsam, in

seinem Element, allein mit sich und der Musik. Gustav Mahler war aber

nicht nur leidenschaftlicher Komponist, sondern auch Dirigent und

Direktor der Wiener Hofoper.

TAFELKLAVIER (1865), Vogel & Sohn J.G. Plauen

Korpus: Nussbaum, Tasten: Elfenbein, Ebenholz

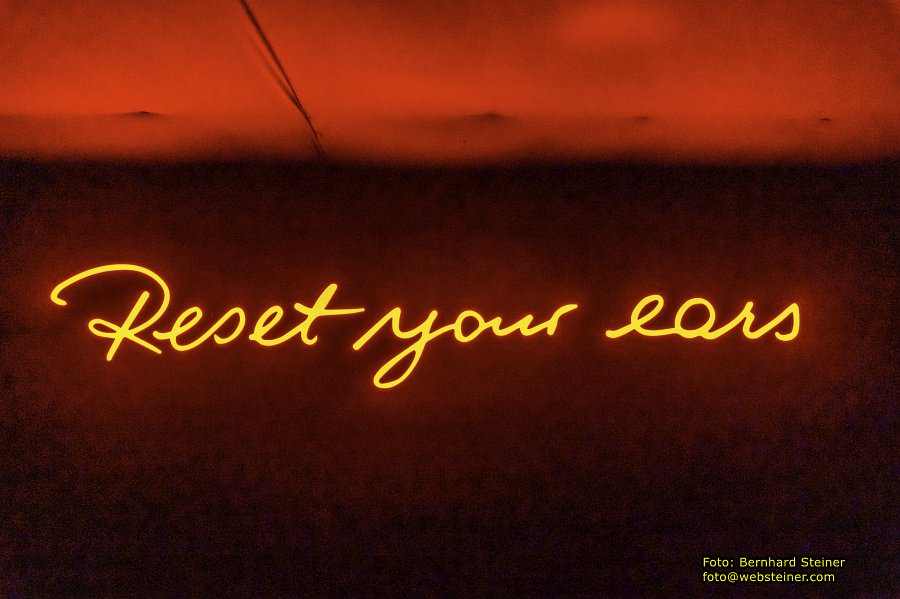

Den vorletzten Raum bildet der so genannte „Raum der Stille“, auch

„Acoustic Reset“ Raum genannt. Es ist ein schallreduzierter Raum,

welcher der Stille gewidmet ist. Dieser Moment der Stille soll ein

Gegenpol zu den Klängen der Ausstellung und des alltäglichen Lebens

sein. Die Reise durch die Welt der Klänge nimmt hier sein Ende.

Der Museumsshop befindet sich am Ende der 4. Etage. Hier sind die

Musik-Urkunden zu den Installationen in der Ausstellung erwerbbar sowie

diverse Klang-Souvenirs.