web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Innsbruck

Landeshauptstadt von Tirol, Oktober 2024

Innsbruck (im lokalen bairisch-österreichischen

Dialekt Innschbrugg ausgesprochen) ist eine Großstadt im Westen

Österreichs und Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Wahrzeichen der

alten Hauptstadt der Gefürsteten Grafschaft Tirol ist das Goldene Dachl. Mit

über 130.000 Einwohnern ist Innsbruck die bevölkerungsreichste Stadt

Tirols und zugleich fünftgrößte Stadt Österreichs (nach Wien, Graz,

Linz und Salzburg).

Triumphpforte - Die nach alter

Tradition der Begrüßungspforten erbaute Ehrenpforte wurde im Jahre 1765

anlässlich der Hochzeit des späteren Kaisers Leopold II. mit der

spanischen Infantin Maria Ludovica aus Steinen des Vorstadttores

errichtet. Die Südseite erinnert an die Hochzeit, die Nordseite an

Kaiser Franz I. Stephan, der während der Feierlichkeiten verstarb.

Die Triumphpforte gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von

Innsbruck. Sie befindet sich am südlichen Ende der heutigen

Maria-Theresien-Straße, seinerzeit dem südlichen Stadtausgang. Erbaut

wurde dieser Triumphbogen 1765 aus Anlass der Hochzeit von Erzherzog

Leopold, dem zweiten Sohn von Kaiserin Maria Theresia und Franz Stephan

von Lothringen, mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica am 5.

August 1765. Da Leopolds Vater Franz Stephan unerwartet kurz nach der

Hochzeit am 18. August 1765 starb, wurden auch Trauermotive anlässlich

seines Todes in der Triumphpforte verarbeitet. Die Südseite zeigt

Motive im Sinne der Hochzeit des jungen Paares, die Nordseite solche,

die auf den Tod des Kaisers hinweisen.

Das Winklerhaus bleibt als kleine Sehenswürdigkeit der Stadt von

Einheimischen und Touristen gleichermaßen häufig unbemerkt. Zu Unrecht,

ist es doch eines der wenigen Jugendstilhäuser Innsbrucks. 1902

errichtet, verbinden sich im Winklerhaus zwei Gebäude in zwei Straßen.

Von der Leopoldstraße aus kann man die Fassade mit den reichen und

ausladenden Ornamenten bewundern. Die Tiere, Fabelwesen und Masken auf

den Kapitellen sind typisch für den verspielten Jugendstil. Der Teil

des Winklerhauses in der Maximilianstraße ist weniger bunt, aber nicht

weniger sehenswert. Besonders der mit zwei Fabelwesen verzierte Erker

weist auf einen fantasievollen und kreativen Bauherrn hin:

"Sehe jeder wie er's treibe,

Sehe jeder wo er bleibe,

Und wer steht,

dass er nicht falle."

Maximilianstraße 1, 6020 Innsbruck

Das Servitenkloster samt Kirche

wurde von Anna Katharina Gonzaga 1614 gestiftet, die auch den

Servitenorden nach Innsbruck holte. Sie ist wie ihre Tochter Maria im

Kreuzgang bestattet. Ein Bomben-angriff am 15.12.1943 zerstörte beide

Bauten fast vollständig. Der Kirchenwiederaufbau mit Fresken von Hans

Andre fand ab 1945 statt.

Der Tiroler Landtag ist

das Legislativorgan des österreichischen Bundeslandes Tirol, dem die

Landesgesetzgebung obliegt. Der Tiroler Landtag setzt sich aus 36

Abgeordneten zusammen und wird alle fünf Jahre neu gewählt. Sitz des

Landtags ist das Alte Landhaus in Innsbruck.

Das Alte Landhaus (Ständehaus) in Innsbruck ist der Sitz des Tiroler

Landtages. Das Gebäude wurde von 1725 bis 1734 nach Plänen von Georg

Anton Gumpp errichtet. Es gilt als der bedeutendste barocke Profanbau

Innsbrucks und steht unter Denkmalschutz. Neben den Räumlichkeiten des

Tiroler Landtages beherbergt das Landhaus auch die Amtsräume des

Landeshauptmanns.

Palais Troyer-Spaur auf Maria-Theresien-Straße 39, 6020 Innsbruck

Tiroler Landtag an der Ecke Maria-Theresien-Straße und Meraner Straße

Turm der Spitalskirche zum Heiligen Geist mit Gebirgskulisses der Nordkette

Kaufhaus Tyrol - Über 50 Läden und Lokale auf mehreren Ebenen in einem modernen Einkaufszentrum mit imposanter Architektur.

Annasäule - Bauwerk von 1703 mit kunstvoller roter Marmorsäule mit einer Statue der Jungfrau Maria.

Spitalskirche zum hl. Geist -

Bereits ab 1320 ist eine Kapelle im Stadtspital belegt, die 1381

erstmals als „Kirche" bezeichnet wurde. Ihre barocke Form erhielt sie

1700/01 durch einen von Johann Martin Gumpp angeregten Umbau. Ebenfalls

ab 1320 nachweisbar ist der angrenzende ehemalige Spitalsfriedhof. Er

diente von 1509 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als städtischer

Friedhof.

Die Ostseite der Kirche mit ihren beiden Portalen ist Teil der

Häuserreihe der Maria-Theresien-Straße und wirkt heute etwas

eingesunken, weil die Nachbarhäuser im 19. Jahrhundert aufgestockt

wurden. Der Turm mit seinem Zwiebelhelm hat ein Innsbrucker Motiv

aufgegriffen. Gemeinsam mit Stadtturm (Zwiebelhaube 1560), Hofkirche

(1565) und Servitenkirche (1626) ergibt sich ein reizvolles

harmonisches Innsbrucker Turmensemble. Auf der Spitze des Turmes thront

eine Messingplastik des Heiligen Geistes.

Bei der Restaurierung 1959 bis 1962 wurden die durch Bombenschäden im

Zweiten Weltkrieg zerstörten restlichen Fresken von Hans Andre neu

gemalt. Die Deckengemälde stellen das Pfingstwunder und die Bergpredigt

dar. Von der Bergpredigt ausgehend beginnen im Uhrzeigersinn die acht

Seligpreisungen in den Seitenfeldern (Selig, die arm sind vor Gott.

Selig, die Trauernden. Selig die Sanftmütigen. Selig, die hungern und

dürsten nach der Gerechtigkeit. Selig die Barmherzigen. Selig, die rein

sind im Herzen. Selig, die Frieden stiften. Selig, die verfolgt werden

um der Gerechtigkeit willen. Vgl. Mt 5,3-10)

Der barocke Hochaltar enthält

das von Caspar Jele 1848 gemalte Pfingstwunder. Neben den äußeren

vorgestellten Säulen steht links Mose mit den Gesetzestafeln, rechts

König David mit Harfe. Der Tabernakel von Hans Kölblinger aus dem Jahr

1962 symbolisiert das Zelt Gottes. Die zwölf Karneolen symbolisieren

die zwölf Apostel. Die Seitenaltäre (1705) stammen von Michael

Stippler. Sie sind aus Holz gefertigt, marmorisiert und bestehen

jeweils aus vier Säulen und dem Ziborium. Das Altarbild am rechten Seitenaltar

wurde von Ulrich Glantschnigg um 1709 gefertigt und stellt Joachim und

Anna mit ihrer Jugendlich verklärten Tochter Maria dar. Der linke Seitenaltar

birgt das aus der Pfarrkirche St. Jakob stammende spätgotische

Holzkreuz (um 1515). Die außergewöhnliche Intensität des Ausdrucks

erinnert stark an die Werke von Veit Stoss. Ziemlich sicher stammt das

Kreuz aus dem Umkreis von Kaiser Maximilian I. Die nachgedunkelte

Fassung hat zum Beinamen „Schwarzes Kreuz” geführt. Auf der Mensa wird

das Mariahilfbild „Maria vom guten Rat” aus der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts verehrt.

Die Kanzel stammt aus dem Jahr

1706 und ist ein Werk von Benedikt Fries. 1962 wurde sie von Franz

Roilo restauriert, der auch den knienden Engel als Bekrönung geschaffen

hat. Wie viele Kapellen und Kirchen bei (ehemaligen) Krankenhäusern hat

die Spitalskirche das Patrozinium „Zum Heiligen Geist“. Als Geist der

Heilung und des Trostes stärkt er Menschenin ihren vielfältigen

Belastungen und Sorgen. Die Spitalskirche dient seit Oktober 2018 als

„Citykirche” und trägt den Namen „Kirche im Herzen der Stadt“. Sie hat

die Bestimmung, als einladender, gastfreundlicher und offener Raum neue

Formen von Gebet, Kultur, Musik und Kunst zu ermöglichen und für

Menschen unserer Zeit Wege der Begegnung mit dem Glauben zu

erschließen. Zugleich will sie im Sinne der Seelsorge an PassantInnen

ein Ort des niederschwelligen Kontakts mit Glaube und Kirche sein.

Der Hochaltar aus Stuckmarmor

ist das Werk von Christoforo Benedetti aus Trient und wurde 1705

aufgestellt. 1728 hat Benedetti auch den Hochaltar im jetzigen Dom zu

St. Jakob gefertigt. Der Volksaltar wurde 1996 von Bildhauer Hermann

Ruetz und Schmiedemeister Thomas Nairz geschaffen. Ihr Auftrag war,

einen Altar zu gestalten, der formal und oberflächenmäßig eine

Ergänzung zum Ambo darstellt.

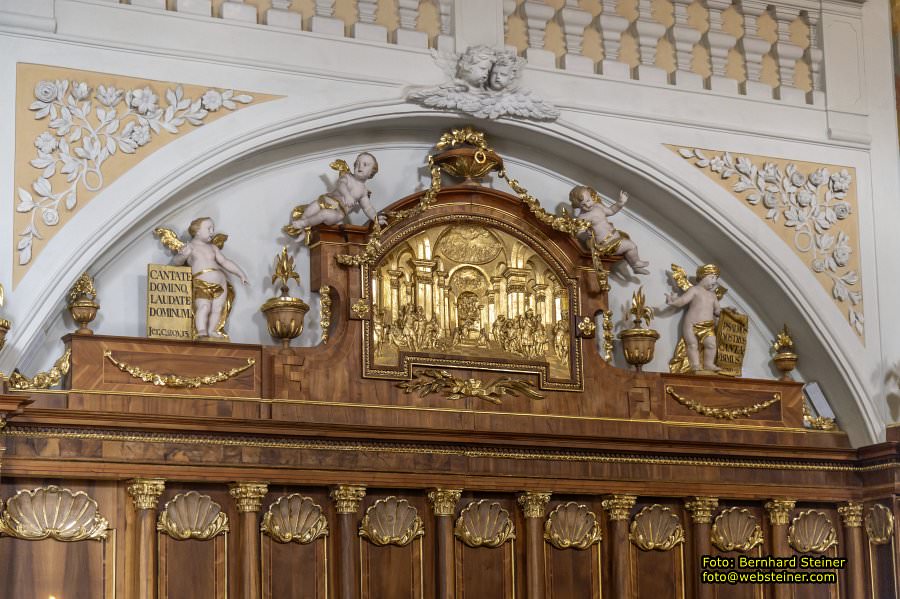

Die Stukkaturen entstanden 1701 bis 1704. Sie beinhalten Engelsköpfe,

ganzfigurige Putten bekrönt mit Muscheln, Fruchtkörben und Schalen,

Blätter und Ranken. Von den ursprünglichen Fresken von Johann Josef

Waldmann (1702/03) ist nur noch das Deckenbild im Orgelchor erhalten.

Es zeigt die Muttergottes mit gesenktem Zepter nach unten weisend.

Hölblinghaus, Herzog-Friedrich-Straße 10

Dieses gotische Bürgerhaus des 15. Jahrhunderts erhielt vermutlich von

dem um 1723 nach Innsbruck übersiedelten Stuckateur Anton Gigl aus

Wessobrunn seine üppige barocke Fassade. Der Name des Hauses geht auf

Sebastian Hölbling zurück, in dessen Besitz es von 1800-1827 war.

Zunftzeichen der Familie Egger von 1631 und der Rathausturm

Hof- und Franziskanerkirche - Im Auftrag von Kaiser Ferdinand I. wurde nach Plänen von Andrea Crivelli von 1553-1563 die Hofkirche

erbaut und dem Franziskanerorden übergeben. Im Inneren befindet sich

das Grabmal von Kaiser Maximilian I. (1459-1519) mit den berühmten

Bronzefiguren und dem leeren Sarkophag sowie das Grab des Tiroler

Freiheitskämpfers Andreas Hofer (1767-1810).

Die Hofkirche in Innsbruck, auch „Schwarz-Mander-Kirche"

genannt, ist mit dem Grabmal Kaiser Maximilians I. (1459-1519) das

bedeutendste Grabdenkmal eines römisch-deutschen Kaisers. Hinter der

schlichten Fassade verbirgt sich ein Gesamtkunstwerk, für dessen

Fertigstellung es nahezu ein Jahrhundert brauchte. International

namhafte Künstler waren daran beteiligt. 28 überlebensgroße

Bronzestatuen von Ahnen und Vorbildern des Kaisers flankieren das

Hochgrab aus feinteiligen Marmorreliefs. Die Idee dazu stammte von

Maximilian selbst. Neben der dauerhaften Erinnerung an ihn sollte in

dem Grabmal auch der Ruhm des Hauses Habsburg fortbestehen.

Als Maximilian 1519 starb, war allerdings erst ein Teil der Figuren

gegossen. Weder der Ort noch die Gestaltung seines Grabes waren von ihm

festgelegt. Im letzten Testament verfügte Maximilian seine Beisetzung

in der St. Georgs-Kapelle seiner Burg in Wiener Neustadt, wo er bis

heute ruht. Erst sein Enkel - Kaiser Ferdinand I. (1503-1564) -

beschloss 1547 den Bau der Hofkirche mit einem Hochgrab und

angrenzendem Franziskanerkloster (heute Tiroler Volkskunstmuseum) in

Innsbruck. Vollendet wurde das Grab mit der knienden Bronzefigur

Maximilians I. am Grabdeckel schließlich unter Erzherzog Ferdinand II.

von Tirol (1529-1595), dem Sohn Ferdinands I. Als Grabstätte für sich

und seine bürgerliche Gemahlin Philippine Welser ließ er außerdem die

Silberne Kapelle nordwestlich an die Hofkirche anbauen.

KIRCHE UND HOCHGRAB

um 1500 Ideen Maximilians I. zum Bau eines Grabstiftes in Innsbruck, St. Wolfgang oder Mondsee

1519 Tod Kaiser Maximilians I.

1553-1563 Bau der Hofkirche mit angrenzendem Franziskanerkloster

1561-1582 Hochgrab

1584 Figur Maximilians I. am Grabdeckel - Abschluss der Arbeiten am Grabmal

1578-1586/87 Silberne Kapelle

Den zentralen Platz der Kirche nimmt das Kaisergrab ein. Gleichzeitig

beherbergt die Kirche legendäre Lokalhelden wie den Freiheitskämpfer

Andreas Hofer. Er führte 1809 tausende tapfere Tiroler am Bergisel

gegen die Übermacht der napoleonischen Truppen. Und wurde dafür in

Mantua hingerichtet. Doch in Innsbruck verehrt man ihn weiterhin als

Helden. Die Hofkirche ist übrigens auch die Ruhestätte seiner

Mitstreiter Josef Speckbacher, Joachim Haspinger und Kajetan Sweth.

Andreas Hofer wurde nach seiner

Hinrichtung 1810 in Mantua beigesetzt. 13 Jahre später holten Offiziere

des Kaiserjägerregiments Hofers sterbliche Überreste aus seinem Grab.

Die Gebeine wurden nach Innsbruck gebracht, wo sie in der Hofkirche

beigesetzt wurden. 1834 wurde das Hofer-Denkmal von Johann Nepomuk

Schaller errichtet.

Grabmal Andreas Hofers (Tiroler

Freiheitskämpfer, + 1810), eingeweiht 1834, Marmorstatue: Johann

Nepomuk Schaller, Relief: Fahnenschwur, Josef Klieber, 1838

In der Kaiserlichen Hofkirche stehen 28 schwarze Männer Wache, deshalb nennt sie der Innsbrucker Volksmund „Schwarzmanderkirche“.

Die lebensgroßen Bronzefiguren bewachen aber nicht die Kirche, sondern

das Grabmal Kaiser Maximilians I in ihrem Inneren. Kurios: acht der

„schwarzen Männer“ sind Damen, und der Sarkophag des Kaisers ist leer.

Dafür kunstvoll gefertigt und wunderschön anzusehen.

Für die Figurenauswahl beauftragte Maximilian I. Hofhistoriker und

Humanisten. Ihre Zusammenstellung zeugt von Selbstverständnis und

Herrschaftsansprüchen der Habsburger Dynastie. Als Könige und Kaiser

sahen sich die Habsburger in einer Traditionslinie mit imperialen

Amtsvorgängern, beginnend bei den römischen Kaisern. Christliche und

ritterliche Idealfiguren sowie Familienheilige belegen den Bezug der

Habsburger zum christlichen Glauben. In diesem begründet sich ihre

kirchliche und weltliche Legitimation. In der Auswahl von

Familienmitgliedern der Habsburger und verschwägerter Herrscherhäuser

zeigt sich ein politisches Netzwerk europäischer Dimension.

Albrecht II. der Weise, Herzog (†1358)

Sohn von König Albrecht I., Vater von Herzog Leopold III., Großvater von Ernst dem Eisernen und Friedrich IV.

Rudolf I. von Habsburg, Römisch-deutscher König († 1291)

Sohn von Graf Albrecht IV., Vater von König Albrecht I.

Philipp der Schöne, Herzog von Burgund und König von Kastilien (+1506)

Sohn von Maximilian I. und Maria von Burgund, verh. mit Johanna die Wahnsinnige

Chlodwig, erster christlicher Frankenkönig (+511)

Tatsächlich liegt Maximilian in Wiener Neustadt begraben. Die

Kirchenmauern und Fundamente dort waren allerdings nicht stabil genug

für die Last seiner mit liebevollen Details gefertigten Begleiter. Ihre

Errichtung hatte er vor seinem Tode minutiös geplant. Dennoch dauerte

es nach seinem Ableben noch drei Jahrzehnte bis zu ihrer

Fertigstellung. Doch wer bewacht den Kaiser post mortem? Dafür erwählte

der Fürst helden- und tugendhafte Ahnen und Gestalten. Seine beiden

Ehefrauen Maria von Burgund und Maria Sforza finden sich darunter.

Sowie der Tiroler Erzherzog Sigmund, König Ferdinand von Portugal und

sogar der sagenumwobene König Artus.

FIGUREN

ab 1502 Vorarbeiten zu den Figuren

1509 Guss der ersten Statue

1550 Guss der letzten Statue

geplant 40 große Standbilder, ausgeführt 28 (20 Männer, 8 Frauen), davon 12 bis zum Tod Maximilians 1519

Die Innsbrucker Hofkirche mit

dem Grabmal Kaiser Maximilians I. ist das bedeutendste Denkmal in Tirol

und das großartigste aller Kaisergräber in Europa. Es ist Zeugnis einer

weit über den deutschen Sprachraum hinausgehenden europäischen

Hofkunst, für die Maximilian die besten Künstler seiner Zeit wie

Albrecht Dürer, Peter Vischer d.Ä u.a. beschäftigte. Die von den

Habsburgern geprägte Hofkunst in Innsbruck ist international, jedoch

auch lokalen Traditionen verbunden. Kaum eine andere Herrschergestalt

ist im Gedächtnis der Bevölkerung so lebendig geblieben wie Maximilian

I. (1459–1519). Mit seinem Namen verbindet sich die zentrale Stellung

Innsbrucks in Europa zu jener Zeit.

Hochgrab Kaiser Maximilians I.,

1561-1582, Entwurf: Florian Abel, Hofmaler in Prag, Errichtung:

Hieronymus Longhi, 1567-1572. 24 Reliefs mit Szenen aus dem Leben

Maximilians I., Carrara Marmor, Gebrüder Abel (3 Reliefs), Alexander

Colin (21 Reliefs), 1566 fertiggestellt, Schutzgitter: Jörg

Schmidhammer, Prag, 1573

Bronzefigur Kaiser Maximilians I. am Grabdeckel, Modell: Alexander

Colin, Guss: Ludovico del Duca, 1584, umgeben von den vier

Kardinaltugenden, Modell: Alexander Colin, Guss: Hans Lendenstreich,

1570

Hochaltar, Entwurf: Nicolaus

Pacassi; Hofarchitekt Kaiserin Maria Theresias, 1755, errichtet bis

1758, Altarbild: Kreuzigung, Johann Karl Auerbach, 1766, Bleistatuen:

HI. Franziskus und Theresia (Clara?), Guss: Johann Balthasar Moll,

1766/68

Fürstenchor (Empore), Tischlerarbeit und Intarsien: Hans Waldner, 1567/68 und Konrad Gottfried, 1567/71, darunter Chorgestühl

Ebert-Orgel, Jörg Ebert aus Ravensburg, 1558/61 (älteste Orgel Österreichs], Flügelgemälde: Domenico Pozzo

Kunigunde (†1520)

Tochter Kaiser Friedrichs III., Schwester von Maximilian I.. verh. mit Herzog Albrecht IV. von Bayern

Elisabeth von Görz-Tirol (+1313)

verh. mit König Albrecht I., Stammmutter aller späteren Habsburger (21 Kinder)

Maria von Burgund (+1482)

Tochter von Karl dem Kühnen, erste Gemahlin von Maximilian I., Mutter von Philipp dem Schönen und Margarete

Elisabeth von Ungarn (+1443)

verh. mit König Albrecht II.

Wer die Hofkirche besucht, sollte sich auch die Silberne Kapelle nicht

entgehen lassen. Hier liegen zwei weitere berühmte Innsbrucker

begraben: Erzherzog Ferdinand II und seine Frau Philippine Welser. Sie

war zu Lebzeiten ein hiesiger Superstar: Königin der Herzen,

Kräuterexpertin, Badenixe und von bösen Zungen sogar der Hexerei

bezichtigt. Ein prunkvoller Silberaltar mit Madonna von Hofbaumeister

Giovanni Lucchese beherrscht den Raum neben einer weiteren

Besonderheit: einer Orgel, deren Pfeifen ausschließlich aus Holz

gearbeitet sind.

Die Silberne Kapelle ist an die Hofkirche angeschlossen und befindet

sich über der heutigen Durchfahrt zum ehemaligen Stadtgraben. Sie wurde

als Grabkapelle für Erzherzog Ferdinand II. und seine Frau Philippine

Welser in zwei Etappen von 1578 bis 1596 erbaut. Ihren Namen erhielt

sie von den Silberreliefs des dort befindlichen Marienaltars.

Silberne Kapelle, jüngerer Teil, 1586/87, Architekt: Albert Lucchese

Grabmal Erzherzog Ferdinands II., Liegefigur und Reliefs: Alexander Colin, 1590/96

Leibharnisch Erzherzog Ferdinands II., Hans Jakob Topf, um 1580

Orgel mit Holzpfeifen, Italien, um 1580 (?)

Marienaltar, Gehäuse: Ebenholz

und Elfenbein, Konrad Gottfried, 1577/78, Madonna: getriebenes Silber,

um 1550, umgeben von Mariensymbolen. Gab der Kapelle ihren Namen.

Kenotaph in der Hofkirche mit Bronzestaten

Aufwändig gestaltet sind die Oberflächen der Bronzestandbilder, Ihre

zahllosen Details wurden bei der Vorbereitung der Gussformen in Wachs

modelliert und dann mit Bronze ausgegossen. Die Figuren entstanden im

Hohlguss mit einer Gussstärke von etwa sieben Millimetern.

Haltende Hände weisen fast alle

der Bronzestandbilder auf. So konnte man den Figuren zu besonderen

Anlässen brennende Kerzen in die Hände geben heute sind es mitunter

moderne Leuchten.

Krönungsmantel: Friedrich III,

wurde als letzter römisch-deutscher Kaiser 1452 vom Papst in Rom

gekrönt. Sein Mantel aus schwerem Seidenstoff ist aufwändig mit Perlen

und Figurenapplikationen geschmückt.

Geldbörse: Für einen Herrscher

unüblich, trägt Friedl mit der leeren Tasche einen Geldbeutel am

Gürtel, was als Anspielung auf seinen Beinamen zu verstehen ist. Diesen

erhielt der im Tiroler Volk populäre Herzog ursprünglich als Spottname.

Kleine Gebetbücher dienten dem

täglichen Stundengebet. In den Händen der Bronzedamen sind sie Ausdruck

ihrer Frömmigkeit. Zugleich waren die Büchlein auch kostbare Kunstwerke

und als solche Zeichen von Luxus und Reichtum.

Jakobsmuschel und Granatapfel zieren

die Rüstung Ferdinands von Aragon. Der Granatapfel steht für Macht und

Reichtum, aber auch für das maurische Granada, das 1492 durch die

Katholischen Könige erobert wurde. Die Jakobsmuschel steht für die

Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela.

Der Orden vom Goldenen Vlies wurde

als exklusiver Ritterorden 1430 von Philipp dem Guten in Burgund

gegründet. Als Ordenszeichen dient ein goldenes Widderfell an einer

Prunkkette. Durch die Heirat mit Maria von Burgund ging der Orden auf

Maximilian I. und damit auf die Habsburger über.

Die Schamkapsel ist ein modisch

geformter Hosenlatz. Als Teil der Rüstung besteht sie aus Metall und

ist innen gepolstert. Befestigt wird sie am Bauchreifen. Die Abnutzung

der dunklen Patina an dieser Stelle zeigt, dass sie oft berührt wird.

Brokat ist ein kostbarer

Seidenstoff. Seine Muster aus Gold- und Silberfäden bilden Blüten,

Blätter und Granatäpfel. Man findet ihn als Relief in den Damenkleidern

wie auch den Waffenröcken und Mänteln der Männer.

Geschichten in Stein: Die

Reliefs des Hochgrabes sind aus weißem Marmor geschnitten. Dargestellt

sind Ereig-nisse aus dem Leben Maximilians mit plastischen Figuren im

Vordergrund vor fein gearbeiteten Landschaften.

Friedrich III. war der am längsten regierende Kaiser des Heiligen

Römischen Reiches: Er herrschte 53 Jahre lang. Berühmt wurde sein

Zeichen "AEIOU", auch wenn es

nicht eindeutig entschlüsselt werden kann. Friedrich wurde 1415 als

Sohn von Ernst "dem Eisernen" und Cimburgis von Masowien geboren. Als

Friedrich neun Jahre alt war, starb sein Vater; Herzog Friedrich IV.,

sein Onkel, übernahm die Vormundschaft. 1435 wurde der nun volljährige

Friedrich Regent der Herzogtümer Steiermark, Kärnten und Krain. Schon

zu dieser Zeit entwickelte der junge Herzog ehrgeizige Pläne für das

"Haus Österreich": Friedrichs Sendungsbewusstsein drückte sich in

seinem Zeichen "AEIOU" aus, das er an Bauten, Gegenständen und

Denkmälern sowie auf Münzen und Schriftstücken als seine Eigentumsmarke

anbringen ließ. Eine Interpretation dieser Buchstabensymbolik lautet

"Austriae est imperare orbi universo" – "Es ist Österreich bestimmt,

die Welt zu beherrschen". Diese und zahlreiche andere Deutungen stammen

jedoch erst aus späterer Zeit.

Bereits Zeitgenossen Friedrichs beschäftigte die Deutung der Zeichen; einige davon lauten wie folgt:

Austriae est imperare orbi universo (es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen)

Austria erit in orbe ultima (Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt)

Während der Besetzung Wiens unter dem ungarischen König Matthias

Corvinus (1485) pflegten die Wiener folgende Interpretation: Aller erst

ist Österreich verloren

Alles Erdreich ist Österreich untertan (16./17. Jahrhundert)

Der deutsche Historiker Konstantin Moritz Langmaier hat 2023 in Graz

die Ergebnisse seiner Forschungen zu A.E.I.O.U., der Herrschaftsdevise

von Kaiser Friedrich III., präsentiert. Historiker sehen deren

Bedeutung nun entschlüsselt. Als Lösung des historischen Rätsels greift

Langmaier auf eine der ältesten, allerdings wenig bekannten

überlieferten Varianten zurück: A.E.I.O.U. steht demzufolge für „Amor

Electis Iniustis Ordinor Ultor“.

Die Wortfolge, die zu Deutsch in etwa „Geliebt von den Erwählten, gefürchtet von den Ungerechten“

lautet, ist in zeitgenössischen Schriftstücken von und über Friedrich

III. zu finden und in einen längeren lateinischen Satz eingebettet:

„En, amor electis, iniustis ordinor ultor; Sic Fridericus ego mea iura

rego.“

Mit ihren prachtvollen Prunkräumen, Sälen und Salons zählt die

Kaiserliche Hofburg zu den

bedeutendsten Kulturbauten Österreichs. Im Jahre 1500 war die Hofburg

Innsbruck unter Kaiser Maximilian I. (1459-1519) fertig gestellt

worden. Sie hatte bereits dieselben Ausmaße wie heute und wurde von

Albrecht Dürer als Aquarell festgehalten.Fast 250 Jahre später besuchte

Maria Theresia (1717-1780) die Kaiserliche Hofburg Innsbruck und

empfand diese nicht mehr zeitgemäß. Die Herrscherin ordnete einen Umbau

im Stil des Wiener Spätbarocks an und schickte ihre besten Künstler

nach Innsbruck: Konstantin von Walter und Nicolaus Parcassi. Zur

Innenausstattung wurden Martin van Meytens und seine Schule sowie Franz

Anton Maulbertsch bestellt.

Der Entschluss Maria Theresias, in Innsbruck die Hochzeit ihres Sohnes

Leopold (II.) mit Maria Ludovica von Bourbon am 4. August 1765 abhalten

zu lassen, wurde mit 2000 Gästen prunkvoll gefeiert. 14 Tage feierte

man heiter und ausgelassen bei aufwändiger Speisenabfolge, ging in die

Oper und vergnügte sich, bis am 18. August 1765 der plötzliche Tod des

Kaisers Franz I. Stephan den Feierlichkeiten ein jähes Ende setzte.

Im 19. Jahrhundert war Erzherzog Karl Ludwig (1833-1896) Statthalter in

Innsbruck und ließ das sogenannte Innere Appartement für seine

Schwägerin Kaiserin Elisabeth (Sisi) neu adaptieren. Elisabeth

übernachtete nur einige Male in Innsbruck, während ihr Gemahl Kaiser

Franz Joseph regelmäßig in Tirol weilte und in der Hofburg logierte.

Mit Ende der Monarchie (1918) wurde der ehemals kaiserliche Besitz

staatlich. Die Burghauptmannschaft verwaltet heute das drittwichtigste

historische Gebäude Österreichs.

Da ich bereits an der Eintrittskassa darauf hingewiesen wurde, dass in

den Prunkräumen aus Datenschutzgründen (???) ein absolutes

Fotografierverbot besteht, habe ich von einem kostenpflichtigen Besuch

Abstand genommen. Schade.

Der Leopoldsbrunnen befindet sich am Rennweg vor der Kaiserlichen

Hofburg. Bei dem Reiterstandbild Erzherzog Leopolds V. (1619 - 1632)

handelt es sich nördlich der Alpen um die älteste Darstellung eines

Pferdes, das den Reiter nur auf den Hinterbeinen trägt ("Courbette").

Nach Entwürfen von Caspar Gras aus Bronze gegossene Meeres-und

Jagdgöttinnen schmücken den Brunnen.

Das Tiroler Landestheater ist

ein Mehrspartenhaus in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und der

größte Theaterbetrieb Westösterreichs. Das große Haus fasst etwa 800

Sitzplätze. Die Kammerspiele als zweite Spielstätte sind im

benachbarten Haus der Musik untergebracht. Auf dem Spielplan stehen

Schauspiel, Oper, Operette, Musical und Tanztheater; für die Musik ist

das Tiroler Symphonieorchester zuständig. Das Tiroler Landestheater

befindet sich in unmittelbarer Nähe der historischen Altstadt, umgeben

von Hofburg, Hofkirche, Hofgarten und SOWI-Fakultät der Universität

Innsbruck. Direkt daneben steht das Haus der Musik Innsbruck.

Der Dom zu St. Jakob in

Innsbruck, oftmals auch nur kurz als Innsbrucker Dom bezeichnet, ist

die Kathedrale beziehungsweise der Bischofssitz der

römisch-katholischen Diözese Innsbruck. Die Domkirche ist dem Apostel

Jakobus d. Ä. geweiht, das Patrozinium wird am Jakobitag, dem 25. Juli

gefeiert.

Die am Domplatz sich erhebende Fassade des Innsbrucker Doms ist eine

Doppelturmanlage mit zurücktretender Mitte. Zwei Gebälklagen fassen die

Fassade zusammen und teilen sie in drei horizontale Abschnitte. Das

Hauptgeschoß wird durch übereinander gelegte Pilaster gegliedert. Den

drei Portalen entsprechen drei Rundbogenfenster darüber. In den Kehlen,

mit denen die Fassade vorschwingt, stehen kleine Figurennischen. Eine

größere Figurennische befindet sich auch im Turmuntergeschoß. Das

zweite Geschoß wird von stehenden Ovalfenster gegliedert. Deren

Bedachungen zeigen abwechselnd Segmentform und geschweifte Spitzform.

In beiden Geschoßen schließen die Fensterrahmungen an tiefer liegende

Fassadenelemente an: im Hauptgeschoß an Portalrahmen bzw.

Zwischengesims, im zweiten Geschoß an das große Gesims. Die beiden

Hauptgesimse sind unterschiedlich gestaltet: Das untere besteht nur

über den Pilastern und ist unverkröpft, das obere ist durchgezogen und

verkröpft. Das dritte Turmgeschoß besteht aus einem quadratischen

Sockel mit Glockenoktogon, der Sockel wird durch Lisenen gegliedert,

das Oktogon durch einfache Pilaster beidseits der Schallarkaden sowie

durch Doppelpilaster vor den Schrägseiten, wobei geschweifte

Giebelfragmente vom Quadrat zum Oktogon überleiten. Hauben mit Laterne

und zweiter Haube, die ein vergoldetes Kreuz auf einer Weltkugel trägt,

schließen die Türme ab. Der Giebel nimmt eine Nische mit einer

Marienstatue auf. Bekrönt wird er von einem geschweiften Gebälklage.

Johann Jakob Herkomer konzipierte den Neubau der Stadtpfarrkirche St.

Jakob in Form einer Wandpfeilerkirche. Dabei verzichtete er auf

Seitenkapellen, wodurch eine grandiose Vereinheitlichung des Raumes

erzielt wurde. Den Wandpfeilern sind gestufte, rotmarmorne Pilaster

vorgelegt, die derart von der Wand abgesetzt sind, dass die

auf Pendentifs ruhenden Flachkuppeln der einzelnen Joche wie

aneinandergereihte Baldachine wirken. Unterstützt wird dieser Eindruck

durch die betonten Gurte und die gurtähnlich gestalteten Scheidbögen

der einzelnen Joche. Die Gestaltung der Seitenwände erscheint so, als

würden diese ihr eigenes Gliederungssystem besitzen, das jedoch nur aus

gestuften Pilasterstreifen besteht. Wie die betonten Wandpfeiler tragen

auch diese nur Gebälkstücke, während Architrav und Gesims um den

gesamten Innenraum herumgeführt werden. Zwischen den markanten

Fenstergruppen an den Seitenwänden und im Chorjoch — einem Hochoval und

einem darüber befindlichen Thermenfenster — werden diese Gesimse

allerdings hochgezogen und dienen als Bekrönung der Ovalfenster. Auf

zwei Langhausjoche folgt ein ebenfalls flach gewölbtes Vierungsjoch, an

das sich seitlich zwei Querhauskonchen anschließen. Die Kalotten der

Konchen sind mit drei Hochovalen durchfenstert. Zum Presbyterium

vermittelt ein Triumphbogen.

Das Chorquadrat ist über einem durchfensterten Tambour mit einer Kuppel

samt Laterne überwölbt. Nicht nur durch die Kuppel, sondern auch durch

das über Laterne und Tambour einfallende Oberlicht, erhält dieser Raum,

in dem das Gnadenbild aufbewahrt wird, eine besondere Auszeichnung.

St. Jakob als Fürbitter für die leidende-Menschheit, Fresko im östlichen Joch des Langhauses

Die Orgelempore im Westen ruht

in großer Höhe lediglich auf Konsolen und auf zwei schlanken

Marmorsäulen. Obwohl sie sich über die gesamte Breite des Kirchenraumes

erstreckt, wirkt diese Empore nicht zuletzt wegen ihrer geschwungenen

Brüstung sehr grazil. Außerdem wurde bei der Erbauung des dreiteiligen

Orgelprospekts die ovale Fensteröffnung der Westseite berücksichtigt.

Die große Orgel auf der

Westempore wurde in den Jahren 1998 bis 2000 von der österreichischen

Orgelbauwerkstatt Pirchner (Steinach a. Br.) in dem Gehäuse der Orgel

von Johann Kaspar Humpel aus dem Jahre 1725 erbaut, unter Verwendung

von Pfeifenmaterial der Vorgängerorgel. Das Instrument hat mechanische

Spiel- und Registertrakturen und insgesamt 57 Register (3729 Pfeifen).

Die vergoldete Kanzel ist ein Werk von Nikolaus Moll um 1724. Die

Kanzel wird gestützt von den personifizierten drei göttlichen Tugenden:

Glaube (Engel mit Kreuz), Liebe (Engel, der auf das Herz zeigt),

Hoffnung (Engel mit Anker). Bekrönt wird die Kanzel von dem Dreieck als

Symbol der Heiligen Dreifaltigkeit, den Gesetzestafeln Moses und einen

den Ruhm Gottes verkündenden Engel mit Trompete.

Der Himmelfahrtsaltar in der

nördlichen Querhauskonche, gestiftet von der

Maria-Himmelfahrts-Bruderschaft, besitzt ein Altargemälde des Brixener

Hofmalers Johann Georg Dominikus Grasmair (1691-1751) aus dem Jahre

1727. Es zeigt die Himmelfahrt der Gottesmutter und wie sie von Engeln

emporgetragen wird. Im Reliefmedaillon der Altarbekrönung ist die

heiligste Dreifaltigkeit verbildlicht, die die Ankunft Mariens im

Himmel erwartet. Flankiert wird der Altaraufbau von den Figuren der

hll. Josef (links) und Joachim (rechts). Das Vorsatzbild zeigt den hl.

Antonius Eremita.

In der Kirche befindet sich das Grabmal von Maximilian III.

Deutschmeister, Landesfürst von Tirol 1612–1618. Der Entwurf stammt von

Caspar Gras, nach anderer Ansicht von Hubert Gerhard, der Guss von

Heinrich Reinhart. Besonders interessant sind die Salomonischen Säulen,

die unter anderem mit Pflanzen, Schnecken, Vögeln und Heuschrecken

verziert sind. Oben kniet der Landesfürst mit St. Georg und dem

Drachen. St. Georg war bis 1772 Landespatron von Tirol, dann folgte St.

Josef. Seit 2005 ist der Heilige Georg dem Heiligen Josef als 2.

Landespatron zur Seite gestellt.

Im Zentrum des Hochaltarretabels befindet sich das Mariahilf-Bild von

Lukas Cranach dem Älteren. Der Hochaltar selbst wurde 1729 von

Cristoforo Benedetti und seinem Sohn Teodoro geschaffen. Schwarze

Stuckmarmorsäulen flankieren die rechteckige Rahmung des Gnadenbilds.

Dieses wird von einer Strahlenglorie hinterfangen, darüber befinden

sich ein Baldachin und die Taube. Über bewegter Gebälkzone erhebt sich

der von Voluten gerahmte Auszug, den eine Krone beschließt.

Das Wandgemälde über der Lünette des Altars von Hans Andre stammt aus

dem Jahre 1950. Es zeigt das Lamm Gottes in der Mitte eines Kreuzes,

umgeben von Gottvater, der Heilig-Geist-Taube, Maria und Johannes d. T.

Rechts unten ist die Pfarrkirche zu sehen, links davon der Genius

Innsbrucks mit dem Stadtwappen. Die großen Sanktus-Leuchter stiftete

die Familie des Stadpfarrers Matthias Tausch. Sie wurden 1733 von

Johann Paul Schellener gegossen.

Der Altar im Süden des östlichen Langhausjoches ist ein Heilig-Kreuz-Altar.

Das vor einem gemalten Hintergrund angebrachte spätgotische Kruzifix

stammt noch aus der Vorgängerkirche. Die marmornen Altarfiguren des

Innsbrucker Bildhauers Stefan Föger (1702-1750) — die trauernde Maria

und Johannes Ev. - bilden vor dem von J. G. D. Grasmair gemalten

Landschaftshintergrund zusammen mit dem Kruzifix eine

Kreuzigungsgruppe. Die Altarbekrönung zeigt das Herz Jesu mit der

Dornenkrone sowie einen Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute

nährt - ein Symbol für den Opfertod Christi. Im Altaraufsatz wird ein

Teil der Asche des 1996 seliggesprochenen Pfarrers Otto Neururer

(1882-1940) verwahrt, der 1940 im KZ Buchenwald den Märtyrertod starb.

Die Deckenfresken stammen von Cosmas Damian Asam, der Stuck von Egid

Quirin Asam. Es handelt sich dabei um barocke Illusionsmalerei.

Erstmals kam in Tirol ein Dekorationssystem zur Anwendung, das sich

über die gesamte Gewölbefläche der Flachkuppeln erstreckte. Letztere

bestehen aus Hohlkehlen und flachen Holzdecken, die eine bemerkenswerte

Spannweite von 17 m besitzen. Der Freskenzyklus in der Gewölbezone

feiert den Kirchenpatron St. Jakobus d. Ä. Die gemalten

Scheinarchitekturen sind auf einen von Westen nach Osten schreitenden

Betrachter ausgerichtet. Im ersten Joch über der Orgel, das ganz auf

Untersicht berechnet ist, erfleht der hl. Jakob den Segen von

Gott-Vater für Innsbruck, Tirol, Österreich und die Kirche. Im zweiten

Joch wirkt der Apostel bei Jesus (Gott-Sohn) als Fürbitter für die

leidende Menschheit. Hier wiederholte Asam das Baldachinmotiv der

gebauten Architektur mit starker perspektivischer Verkürzung. In den

Pendentifs sind gerahmte Szenen aus dem Leben des Kirchenpatrons

wiedergegeben: die Berufung durch Christus, die Bekehrung des Zauberers

Hermogenes, die Taufe des schriftgelehrten Josias und die

Offenbarung des Jakobusgrabes in einer Vision an Karl den Großen. Das

Fresko in der Vierung ist als Scheinkuppel gestaltet.

Im Zuge der letzten Innenrestaurierung wurde der Altarraum den

liturgischen Erfordernissen angepasst. Aus schwarzem Marmor wurde ein

ovaler neuer Volksaltar errichtet, dessen sieben Säulen die sieben

Gaben des Hl. Geistes symbolisieren sollen. Ebenfalls neu gestaltet

wurden Ambo, Bischofssitz und Priestersitz.

In den Jahren 1990-1993 wurde nach Plänen von Dipl.-Ing. Helmut Dreger

unter den Langhausjochen eine Unterkirche eingebaut. Ein schlichter

Treppenabgang im ersten Joch führt hinab in die längsovale Unterkirche,

die einerseits ein Raum der stillen Andacht sein soll, andererseits für

Messen und Andachten einer kleineren Gemeinschaft sowie als Taufkapelle

dienen kann.

DIE UNTERKIRCHE IM DOM ZU ST. JAKOB

Wer von der barocken Pracht des Domes in die Schlichtheit dieser

Unterkirche herunterkommt, ist vielleicht etwas betroffen und

enttäuscht. Aber dieser Raum für stille Beter sollte die Sprache

unserer Zeit sprechen. Und so sammelt sich das innerste Geheimnis

unseres Glaubens in wenige schlichte Zeichen. Der ovale Raum ist ein

Bild des Universums, in dem das Licht der Welt sichtbar wird. Darum

wiederholt sich das Symbol von Kreis und Viereck beim Altar wie beim

Taufstein: Der Kreis ist das Symbol der Ewigkeit, das Viereck das

Symbol der Welt. Im westlichen Brennpunkt der Ellipse steht der

Taufstein aus Granit (aus Afrika). Im Raum für das Wasser wird der

Wirbel des Dreifaltigen Geheimnisses sichtbar, von dem alles Heil

ausgeht. Das Segel, das - wie vom Winde erfaßt in den Raum hineinragt,

erinnert an den Geist, der "über den Wassern schwebte", und der bis zum

Ende der Welt die Liebe Gottes in diese Schöpfung hineintragen wird.

Vom Taufstein führt eine Wegspur am Boden vor zum Altar, der aus

demselben edlen Material wie der Taufstein in seiner archaischen Form

an das große Opfer der Hingabe des Gottessohnes erinnert, das hier

gefeiert wird. Der angedeutete Baldachin über dem Altar trägt eine

goldene Scheibe mit dem Christmonogramm: Das Ewige Wort, das das Alpha

und das Omega ist, der Anfang und das Ende, und das Herz des

Universums. So wie im Alten Testament Jakob die Gegenwart Gottes im

Traum von der Himmelsleiter erfuhr, so ist hier der Tabernakel mit dem

Symbol der Leiter verbunden: Gott steigt zu uns herab und ist uns nahe.

Und dieser Ort, wo er in der Gestalt des Brotes bei uns ist, ist

heilig. "Wirklich - der Herr ist an diesem Ort- und ich wußte es nicht.

Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort!", sagt Jakob nach seinem

prophetischen Traum .......

Diese Unterkirche soll vor allem dem stillen Verweilen vor Gott und der

Anbetung des Allerheiligsten dienen. Zur weiteren Ausstattung der

Unterkirche gehören die in Email und Stahl gearbeiteten Behälter für

die heiligen Öle an der Rückwand. Im Dom werden ja die heiligen Öle

jeden Gründonnerstag für die ganze Diözese geweiht. Ähnlich gearbeitet

ist das Ewige Licht. Der blaue Vorhang mit dem schlichten Gitter

verdeckt den Eingang in die Begräbnisstätte. Das Silber und Gold des

Gitters weist den Weg in unsere Vollendung in Gott. Die Gestaltung

dieser Unterkirche, die durch die Großzügigkeit der

Peter-Kaiser-Stiftung in Liechtenstein (DDr. Herbert Batliner)

ermöglicht wurde, ist das Werk des Liechtensteiner Künstlers Dr. Georg

Malin in Zusammenarbeit mit Arch. H. Dreger vom Bischöfl. Bauamt.

Historisches Rathaus - 1358

errichtet, erfuhr das Gebäude im Laufe der Zeit mehrere bauliche

Veränderungen. Es diente bis 1897 als Sitz des Magistrats. Im

Erdgeschoß befanden sich eine Kaufhalle und die Brotbank, im ersten

Stock waren die Ratsstube, Verwaltungsräume und das Stadtarchiv

untergebracht und im zweiten Stock befindet sich noch heute der große

Bürgersaal.

1450 erfolgt die erste urkundliche Nennung des Innsbrucker Stadtturmes

(Stat Turn am Platz) im Zuge eines Tausches von Haus und Hofstätte von

Chu(o)ntz und Elspet Ircher und dem Heilig-Geist-Spital in Insprugk

(Innsbruck). Die Errichtung des Stadtturmes erfolgte demnach zwischen

1442 und 1450. 133 Stufen führen nach oben zum wunderschönen Blick über

die Dächer der Altstadt. Einst dem Turmwächter vorbehalten, genießen

heute Besucher:innen das Panorama. Der Stadtturm

ist gut 50 Jahre älter als das Goldene Dachl, wurde 1450 fertiggestellt

und grenzt an das alte Rathaus. Im Vergleich zu modernen Bauwerken

wirkt er zwar nicht riesig. 1450 waren seine 51 Meter Höhe allerdings

stattlich und ein stolzes Zeichen vom Selbstbewusstsein der

Innsbrucker. Seine Zwiebelhaube erhielt der Stadtturm übrigens erst

hundert Jahre nach seiner Fertigstellung. Inmitten der

mittelalterlichen Altstadthäuser ragt er imposant empor. Ein guter

Aussichtspunkt zur Orientierung und um Innsbruck aus romantischer

Perspektive kennenzulernen.

Der „Neue Hof" mit dem Goldenen Dachl

Der „neue" Hof war im 15. Jahrhundert die Residenz von Herzog Friedrich

IV. „mit der leeren Tasche" und Sigmund „dem Münzreichen". Den mit 2657

feuervergoldeten Kupferschindeln gedeckten spätgotischen Prunkerker

ließ Kaiser Maximilian I. (1459-1519) aus Anlass seiner Hochzeit mit

Bianca Maria Sforza von Mailand errichten.

Das Goldene Dachl ist Innsbrucks Wahrzeichen und ein echter Blickfang –

vor allem im Sommer, wenn die Sonne die vergoldeten Kupferschindeln zum

Strahlen bringt. Mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln und der

reichen Fresken-und Reliefverzierung war der Prunkerker mitten in der

Innsbrucker Altstadt nicht nur zu seiner Entstehungszeit um 1500 ein

Blickfang. Auch heute, über 500 Jahre später, zieht das Goldene Dachl

täglich tausende Besuchende in seinen Bann und ist Innsbrucks

bekannteste Sehenswürdigkeit – weit über die Grenzen Österreichs

hinaus. Kaiser Maximilian I. ließ das Goldene Dachl zwischen 1497 und

1500 errichten. Als Baumeister gilt Nikolaus Türing der Ältere, der

Freskenschmuck wird Jörg Kölderer, dem Hofmaler Kaiser Maximilian I.,

zugeschrieben. Die achtzehn kunstvoll aus Sandstein gehauenen Reliefs

zeigen den stilistischen Übergang von der Spätgotik zur Frührenaissance

und gelten aufgrund ihrer Qualität und ihrer Motive als eines der

wichtigsten Kunstwerke Tirols. Um die sie vor Schäden zu bewahren,

wurden sie 1952 durch Kopien ersetzt. Sechs Originalreliefs können –

komplett restauriert und hautnah – im Museum Goldenes Dachl bestaunt

werden.

1468 erfolgte am Stadtturm der Einbau einer Feuer- und Sturmglocke

zum Schutz der Bevölkerung. Damit konnte der Gefahrenort durch eine

entsprechende Anzahl an Glockenschlägen ausfindig gemacht werden. 5

Schläge: Hofburg und Altstadt, 4 Schläge: Neustadt, Stadtgraben und

Innrain, 3 Schläge: Sillgasse, Kohlstatt und Universitätsstraße, 2

Schläge: Mariahilf und St. Nikolaus.

Türmer - Sowohl tagsüber als

auch nachts versahen Turmwächter ihren Dienst am Turm. Der erste

urkundlich bekannte Turmwächter wurde 1529 auf Beschluss des Stadtrates

zur Tagwache bestellt. Seine Aufgaben bestanden darin, die Stunden

auszurufen und die Stadtbevölkerung rechtzeitig vor Feuer oder anderen

Gefahren zu warnen. Die letzte Türmerin Maria Winterle verrichtete

ihren Dienst bis 1967.

51 Meter - Damals einer der

höchsten Türme der Umgebung und ein imposantes Zeichen für das

Selbstbewusstsein des Bürgertums. Heute ein Garant für schöne Ausblicke

über Innsbruck und auf die umliegenden Berge. Die unteren Stockwerke

des Stadtturmes dienten im Mittelalter als

Stadtgefängnis. Noch heute ist dies an den vergitterten Fenstern in den

ersten beiden Geschossen zu erkennen.

Ausblick Richtung Süden auf die Maria-Theresien-Straße bis zur Bergiselschanze

2 x 133 Stufen - Diese besondere Form der Treppe erlaubt ein Hinauf-und

Hinuntergehen auf getrennten Wegen und bringt somit eine spannende

Dynamik in die alten Gemäuer. Entwurf und Planung stammen vom

Architekturbüro Vogl-Fernheim.

Goldenes Dachl - Habsburgerresidenz, Prunkerker mit 2657 glänzenden Schindeln, heute Museum zur Innsbrucker Geschichte.

Reliefs am Erker zeigen Maximilian I. mit seinen beiden Gemahlinnen,

Kanzler, Hofnarr, Moriskentänzer und Wappen (Originalreliefs im Tiroler

Landesmuseum). Im Hintergrund der Reliefs verläuft ein Spruchband mit

Zeichen, die erst 2006 teilweise entschlüsselt wurden (4. „Wort“ =

Chryst…, 10. „Wort“ = nihil). Es handelt sich des Weiteren u. a. um

lateinische, griechische und hebräische Buchstaben, u. U. auch um

ägyptisierende Hieroglyphen.

Hofburg Innsbruck - Opulente Innenräume mit Fresken im Kaiserpalast aus dem 16. Jh. im späten Renaissance- und Barockstil.

Innsbruck Hbf - Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist der größte Bahnhof der

Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. In Form eines Durchgangsbahnhofs

liegt er östlich der Innsbrucker Innenstadt und zählt zu den

wichtigsten Eisenbahnknoten in Österreich. Der Bahnhof liegt in der

Innsbrucker Innenstadt an der Grenze zu Pradl.

KAISER MAXIMILIAN I. UND TIROL

Maximilian I. übernahm 1490 von Erzherzog Sigmund die Herrschaft über

Tirol und die Vorlande. Tirol war mit seinen reichen Silber- und

Salzvorkommen für den stets unter Geldnöten leidenden Maximilian I.

„eine Geldbörse, in die man nie umsonst greift". Mit seinen reichen

Jagdgründen hatte das Land dem jagdbegeisterten Maximilian I. aber noch

viel mehr zu bieten. Der unermüdlich durch sein Reich reisende Kaiser

blieb immer wieder längere Zeit an einem Ort - speziell in Tirol -, um

sich seiner Jagdleidenschaft zu widmen. Für ihn war die Jagd nicht nur

eine angenehme Freizeitbeschäftigung, er versprach sich davon auch eine

Stärkung des Charakters, weil dabei sowohl Mut als auch Tapferkeit und

Ausdauer trainiert würden. Bereits in Burgund hatte Maximilian I. die

Jagd als einen Bestandteil fürstlicher Repräsentation und als Ausdruck

höfischer Sitten kennengelernt. In Tirol veranstaltete er zahlreiche

Schaujagden, bei denen nicht nur das „Frauenzimmer" (die Königin und

die Hofdamen) zuschauen konnte, sondern auch fremde Fürsten und

Gesandte.

EIN MEISTER DER SELBSTINSZINIERUNG

Schon zu Lebzeiten kümmerte sich Kaiser Maximilian I. ganz aktiv um

sein Vermächtnis und legte damit den Grundstein dafür, wie wir heute

über ihn denken. Den eben erfundenen Buchdruck setzte Maximilian I.

gezielt für seine Zwecke ein. Es entstanden die teils

autobiografisch-verklärenden Werke Theuerdank, Weißkunig und Freydal.

Seine Verwendung des Holzschnitts zu Propagandazwecken wirkt wie

moderne Publicity: Die Auftragswerke Ehrenpforte und Triumphzug sind

monumentale Holzschnitte, deren Abbildungen durch Druckverfahren

vervielfältigt werden konnten. Im Papier hatte der Kaiser ein Medium

gefunden, das viel mehr Menschen erreichen konnte als ein in Stein

gemeißeltes Denkmal. Nicht nur von seiner Ausbildung und seinen Taten

wollte Maximilian I. berichten, auch sein Gesicht sollte so bekannt

werden wie keines seiner Vorgänger. Das Spektrum der Darstellungen

umfasst alle neuzeitlichen Medien und Formate: Die markante Nase und

das lange Haar Maximilians I. zierten Zeichnungen, (Glas-) Gemälde,

Münzen und Druckgrafiken. Der Kaiser als PR-Genie in eigener Sache? Das

ist ihm gelungen: 500 Jahre nach seinem Tod ist Maximilian I. nach wie

vor präsent und wird wohl immer unvergessen bleiben.

1450 wurde der Stadtturm

erstmals urkundlich erwähnt. 1560 erfolgte die Umgestaltung des

gotischen Aufsatzes in die heute noch erhaltene achteckige

Renaissanceform. Heute führen 133 Stufen auf den 51 Meter hohen Turm

über den Dächern der mittelalterlichen Altstadt. Während wir dort nun

das Panorama genießen, nützten Turmwächter damals die Aussicht, um als

Erste Feuer oder andere Gefahren zum Schutz der Bürger entdecken zu

können.

Der Bau der ursprünglich gotischen Kirche geht vermutlich bis zur

Stadtgründung Innsbrucks ins 12. Jahrhundert zurück. Ein schweres

Erdbeben im Jahr 1689 machte schließlich einen. vollkommenen Neubau der

Kirche notwendig. Seine heutige barocke Erscheinungsform erhielt der

Dom in den Jahren 1717 bis 1724 nach den Bauplänen von Johann Jakob

Herkomer, fertig gestellt von Johann Georg Fischer. Schutzpatron der

Kirche ist der hl. Jakobus der Ältere, dessen Legende vom Maler Cosmas

Damian Asam im großen Deckenfresko von 1723 im Dom verewigt wurde. Seit

1650 befindet sich in der Stadtpfarrkirche das berühmte Gnadenbild

„Mariahilf“ von Lukas Cranach d. Ä., das als Schenkung des Kurfürsten

Georg I. von Sachsen an den späteren Tiroler Landesfürsten Erzherzog

Leopold V. in Tiroler Besitz gelangte und seit 1750 jedes Jahr mit

einer Säkulumsfeier am ersten Sonntag im Juli gewürdigt wird. Im Jahr

1964 wurde Innsbruck Bischofssitz, wodurch die Stadtpfarrkirche St.

Jakob zum Dom erhoben wurde.

Um die barocke Kirche - Dom St. Jakob Innsbruck

- auch im engen Gefüge der städtischen Bebauung mit ihrer monumentalen

Westfassade zur Geltung zu bringen, wurde unmittelbar im Anschluss an

den Neubau in den Jahren 1722-1726 der Pfarrplatz geschaffen. Die

Schauseite am Pfarrplatz wird von den beiden dem Baukörper seitlich

vorgestellten Türmen dominiert, die über eine konkave Biegung mit der

zurückgesetzten, dreiachsigen Fassade verbunden sind. Dadurch ergibt

sich zwischen den Türmen ein durch Treppenstufen abgesetzter schmaler

Vorplatz, der zu den drei Langhausportalen führt. Die Türme und die

Fassade sind einem einheitlichen Gliederungssystem unterworfen, wobei

die Geschosseinteilung durch Gesimse erfolgt, die über den gestuften

Wandvorlagen verkröpft sind.

An den Vorderseiten und den zum Portalvorplatz weisenden Flanken der

Türme sind Figurennischen eingesetzt. Während in der Portalzone und in

den darüber liegenden Wandöffnungen der Rundbogen vorherrscht, zeigt

die Wand im Geschoss darüber große hochovale Fenster (zwei davon sind

Blindfenster), die alternierend mit Segmentbögen und geschweiften

Dreiecksgiebeln verdacht sind.

Der Weißkunig ist ein

autobiografisches Werk Kaiser Maximilians I. Der erste Teil ist der

Brautwerbung und Kaiserkrönung von Kaiser Friedrich III., dem Vater

Maximilians I., gewidmet. Im zweiten Teil wird von der Geburt und

Erziehung Maximilians I. berichtet. Der dritte Teil erzählt von

Maximilians I. Ehe mit Maria von Burgund und den von 1477 bis 1513

geführten Kriegen. Der kaiserliche Sekretär Marx Treitzsaurwein

verfasste große Teile des Textes in den Jahren 1512 bis 1514. Besonders

im dritten Teil nahm Maximilian I. regen Anteil und ergänzte das Werk

fortlaufend mit aktuellen Ereignissen, weshalb es zu keiner Drucklegung

zu seinen Lebzeiten kam. Erst 1775 wurde das Buch mit den erhalten

gebliebenen Druckstöcken gedruckt. Die 251 Holzschnitte schufen

ungefähr je zur Hälfte die Künstler Hans Burgkmair und Leonhard Beck,

vier stammen von Hans Springinklee, zwei von Hans Schäufelin.

Maximilians I. Selbstmarketing hörte mit dem Weißkunig nicht auf - im Gegenteil. Im Theuerdanklässt

uns ein junger Ritter an seiner Brautfahrt und zahlreichen

Heldentaten teilhaben. Das Versepos beruht auf Maximilians I. Leben und

der ehrenvolle Ritter ist niemand anders als der junge König selbst.

Wie konnte Maximilian I. sich aber zusätzlich den mehrheitlich

analphabetischen Zeitgenossen präsentieren? Auf Münzen! Genauer gesagt

prägten unterschiedliche Motive des Kaisers den Guldiner, einen

Vorläufer des Talers. Maximilian I. sah darin weniger eine Geld- denn

vielmehr eine Geschenkmünze, die er als Propagandamittel nützte.

Der Leopoldsbrunnen (selten: Leopoldbrunnen) ist ein denkmalgeschütztes

Objekt nahe der Innsbrucker Altstadt. Der vor dem Haus der Musik unweit

vom Landestheater gegenüber der Hofburg am Rennweg gelegene Brunnen

zeigt ein Reiterstandbild des Erzherzogs Leopolds V. (1586–1632), der

von 1623 bis 1630 Landesfürst von Tirol war und dem Brunnen den Namen

gab. Erzherzog Leopold V. ließ das Reiterstandbild gemeinsam mit zehn

weiteren herausragend gestalteten allegorischen Figuren als Ausdruck

seines absolutistischen Machtanspruches durch seinen Hofbossierer

Caspar Gras anfertigen. Das groß angelegte Repräsentationsprojekt blieb

jedoch durch den Tod Leopolds im Jahr 1632 unvollendet.

Das Erzherzog-Leopold-Reiterstandbild

ist das Hauptwerk des berühmten Bildhauers Caspar Gras (1585–1674) und

zugleich eines der künstlerisch bedeutendsten Denkmäler Österreichs aus

dem Frühbarock. Caspar Gras war der erste Künstler, dem es gelang, die

gusstechnisch äußerst schwierige Sprungstellung der Levade umzusetzen,

bei der das Ross die Balance freistehend auf den beiden Hinterhufen

hält, ohne den Schweif als dritte Stütze zu benutzen: eine

technisch-künstlerische Höchstleistung ihrer Zeit und richtungsweisend

für Reiterdenkmäler des Barock und des Klassizismus. Die Positionierung

des Pferdes nur auf den beiden Hinterbeinen war eine statische

Herausforderung, die unter anderem durch ein Gewicht aus Blei im

Schweif zur Stabilisierung gelöst wurde. Über das Reiterstandbild

hinaus, gestaltete Casper Gras zehn weiteren allegorische Figuren von

Göttinnenfiguren und Meeresgottheiten.

Innsbruck Museumstraße

Herzog-Friedrich-Straße in Innsbruck

Triumphpforte - Triumphbogen im römischen Stil, 1765 von Kaiserin Maria Theresia anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes errichtet.

Das Befreiungsdenkmal ist ein

Triumphtor am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck. Es wurde 1948 von

der französischen Militärregierung errichtet und soll an den Widerstand

Einheimischer in der NS-Zeit und an die gefallenen alliierten Soldaten

erinnern. Die Adlerfigur erfolgte nach einem Entwurf von Emmerich Kerle

durch den Schlosser und späteren Stadtrat Anton Fritz (ÖVP), der auch

die Gitter gestaltete.

Das Denkmal hat die Gestalt eines Triumphtores im Stil des

Neoklassizismus. Es ist etwa 20 m hoch ebenso breit, wobei die zentrale

Struktur ohne Adlerfigur und Sockel etwa 15 × 15 m bemisst. Der

Architrav trägt auf der Front die Inschrift „PRO LIBERTATE AUSTRIAE

MORTUIS“ (Den für die Freiheit Österreichs Gestorbenen). Der Tiroler

Adler mit Binnenschild besteht aus Kupfer und hat eine Höhe von 3,5 m.

Die fünf Tordurchgänge werden durch Gitter versperrt. In diesen

zeichnen sich in der Form des christlichen Kreuzes die Wappen der neun

österreichischen Bundesländer ab.

Amt der Tiroler Landesregierung - Unser Land Tirol - Land Tirol, Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - Museum in einem imposanten Gebäude

von 1842 mit einer umfangreichen Sammlung von der Steinzeit bis heute.

Der Habsburger Kaiser Maximilian I. (1459-1519), Herrscher über das

Heilige Römische Reich Deutscher Nation, machte Innsbruck zum

Mittelpunkt seines Reiches. Neben bedeutenden Reformen hinterließ

Kaiser Maximilian I. auch repräsentative Bauwerke, die an seine Person

und vorallem an seine Macht erinnern sollten. So gab er bereits zu

Lebzeiten Pläne für sein eigenes Monumentalgrab mit einer

repräsentativen (teils fiktiven) Ahnengalerie, in Form von 40

überlebensgroßen Bronzefiguren, in Auftrag. Während einer Reise

verstarb der Kaiser jedoch zwischenzeitlich auf der Burg in Wels im

Jänner 1519 und wurde in Wiener Neustadt, seinem Geburtsort, begraben.

Sein Enkel Kaiser Ferdinand I. ließ dennoch von 1553-1563 die Hofkirche

in Innsbruck bauen und unter Erzherzog Ferdinand Il. konnte 1584

schließlich das Grabmal in der Kirche fertig gestellt werden, umringt

von 28 Bronzefiguren. Neben dem leeren Kaisergrab befindet sich in der

Hofkirche auch die Ruhestätte des bekannten Landesverteidigers Andreas

Hofer, sowie in der Silbernen Kapelle, das Grab von Erzherzog Ferdinand

II. und seiner Gemahlin Philippine Welser.

Basilika Wilten - Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen

Als älteste Pfarre der Gegend war Wilten die Mutterpfarre Innsbrucks.

Das Gnadenbild Mariens „unter den vier Säulen" zog seit dem Mittelalter

Wallfahrer an. Der heutige Rokoko-Bau (1751-1755) ist das bedeutendste

Werk des Tiroler Priester-Architekten Franz de Paula Penz. Papst Pius

XII. erhob die Kirche 1957 zur „Basilica minor".

Die Basilika Wilten besitzt eine dreigeschossige Doppelturmfassade mit

vortretendem, konkav geformtem Mittelteil. Die Fassadenmitte wird von

einem Giebel abgeschlossen. Ein Hauptgesims fasst den durch

korinthische Pilaster gegliederten unteren Teil der Fassade zusammen.

Die Mittelachse ist breiter, sie ist durch das Portal und ein

Hochfenster in Form eines geschwungenen Vierpasses akzentuiert. Im

Giebel führen Lisenen die Pilasterachsen des Hauptgeschosses fort.

Zuoberst stehen Ziervasen. In der Giebelnische steht eine Figur der

Maria Immaculata. Der Giebel erhebt sich auf einer Attika, die kleinen

Giebelfragmente seitlich kehren leicht variiert im dritten Turmgeschoss

wieder. Die beiden Türme stehen ab dem zweiten Geschoss frei. Das

dritte Turmgeschoss ist ein Oktogon mit abgeschrägten Ecken, hier

rahmen ionisierende Pilastern eine Schallarkade mit Blendbalustrade,

das Gebälk wölbt sich segmentgiebelförmig auf. Die Hauben zeigen

zweifache Einschnürung.

Die Vorgeschichte der Kirche reicht zurück bis ins 4. Jahrhundert n.

Chr. Die Gründungslegende besagt, dass römische Legionäre ein

Marienbild unter vier Bäumen verehrt hätten. 1140 wurde die Pfarre

Wilten, die Älteste der Stadt Innsbruck, durch Bischof Reginbert von

Brixen dem Stift Wilten übergeben, nachdem die Prämonstratenser 1138

das Kloster in Wilten übernommen hatten. Seither werden die Menschen in

der „Kirche im Süden der Stadt“ von den Chorherren seelsorglich

betreut. Die Wiltener Pfarrkirche ist bereits sehr früh als

Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen“ bekannt.

Das gotische Gnadenbild in der Mitte des Hochaltars zeigt Maria mit dem

Kind. Der Tiroler Priester Franz de Paula Penz plante die wohl schönste

Rokokokirche Tirols. Unter seiner Aufsicht wurde sie 1751-1755 erbaut

und von namhaften Künstlern wie Josef Stapf und Matthäus Günther

künstlerisch ausgestattet. 1957 wurde die Pfarrkirche wegen ihrer

Bedeutung’für die Region zur päpstlichen „Basilica minor” erhoben.

Die nach Osten ausgerichtete Wiltener Pfarrkirche mit umliegendem

Friedhof, dessen Ummauerung die spätgotische Michaelskapelle

einschließt, steht nordwestlich des benachbarten

Prämonstratenserstifts. Ehemals dem Stiftsbezirk eingebunden, ist die

Kirche seit dem 19. Jahrhundert durch die 1839/40 angelegte

Brennerstraße von diesem abgetrennt. Die Pfarrkirche besitzt eine

gegenüber dem Langhaus verbreiterte Zweiturmfassade im Westen. Das

Langhaus und der etwas niedrigere, eingezogene und halbrund schließende

Chor sind durch Pilaster, die mit den Mauervorlagen verkröpft sind, und

die dazwischenliegenden Fensterachsen, gegliedert.

Hochaltar -

Am 11. Dezember 1751 erhielt Franz Karl Fischer, hoffürstlicher

augsburgischer Landbaumeister in Füssen, einen Teilbetrag für die

Herstellung eines Marmortabernakels und der Mensa in der Wiltener

Pfarrkirche ausbezahlt. Vermutlich hat Fischer als Steinmetz nach den

Entwürfen des Joseph Stapf, der nachweislich solche gefertigt hatte,

gearbeitet. Um 1755 unterbreitete der Steinmetz- und Maurermeister

Franz Renn, der schon am Vorgängerbau beteiligt gewesenist, ein Angebot

für einen vollständigen Altaraufsatz mit vier roten Marmorsäulen samt

Sockeln, den er auf Wunsch des Wiltener Prälaten nach einem ihm

vorgelegten Plan herstellen sollte. 1756 erhielt ein gewisser Martin

Treitls seinen Lohn für vier an Renn gelieferte Postamente. Bei der

Herstellung des Altaraufbaus sind vermutlich die Marmorsäulen des

Vorgängeraltars, der 1728 aufgerichtet und in zeitgenössischen

Abbildungen dargestellt ist, wieder verwendet worden.

Die vier, auf hohen kurvierten Postamenten zweifach aufgesockelten

Säulen des als Ziborium gestalteten Aufbaus sind trapezförmig

angeordnet. Die beiden hinteren Säulen fassen die Mensa mit

Tabernakelaufsatz ein, gleichzeitig die Rückwand des Altaraufbaus

ausbildend. Die der Mensa vorgestellten Säulen sind weiter nach außen

gesetzt und verstärken die perspektivische Tiefenwirkung des Aufbaus,

der das zentral platzierte Gnadenbild überfängt. Die teilweise

vergoldeten Säulen sind mit einem profilierten, im hinteren Bereich

halbrund geführten, mit Putten und Lambrequins verzierten

Stuckmarmorgesims verkröpft, das sie zudem miteinander verbindet und

nur an der Front in einer Rocaille geöffnet wird. Der Aufsatz bildet

sich aus Voluten, die, mit Akanthus, Blumengirlanden und Rocaillen

reich dekoriert, über den Säulen auf dem Gebälk aufsitzen und in der

aus Holz gefertigten und vergoldeten Krone endigen.

Der Tabernakel mit vorschwingendem Mittelteil - darin die Tabernakeltür

und das Tabernakelkreuz - ist an den Seiten von Pilastern, die unten in

C-Schwüngen auslaufen eingefasst. Vorgekröpfte marmorierte Säulen

teilen seitliche Nischen ab, in welchen stehende Engel aus weißem

Marmor aufgestellt sind. Das Gebälk mit Gesimsstücken ist entsprechend

der Sockelzone in der Mitte hochgebogen und von einem Kreuz mit

Marienmonogramm bekrönt. Auf den seitlichen Gebälkstücken sind

adorierende Engel, ebenfalls aus weißem Marmor, zugeordnet.

Einfacher sind die Seitenaltäre

an den Ostseiten der Kapellen. Es sind Säulenaltäre mit

volutemgestütztem Auszug und zugehörigen Heiligenfiguren. Geschaffen

hat sie Josef Stapf (1764–76).

Die an dem Wandpfeiler auf der Langhausnordseite angebrachte, weiß gefasste und teilweise vergoldete Kanzel

stammt aus der Erbauungszeit der Kirche und wird dem Joseph Stapf

zugeschrieben. Die Brüstung des geschwungenen, mit Rocaillen besetzten

Kanzelkorbs wird durch Putten in drei Abschnitte mit gerahmten Feldern

geteilt, deren mittleres eine reliefierte und vergoldete Darstellung

des Guten Hirten zeigt. Zwei Putten, die einen drapierten Vorhang

halten, bilden die Rückwand der Kanzel, über welcher der an der

Stirnseite mit einer Rocaille ausgestattete Schalldeckel ansetzt. Der

sich nach oben verjüngende, durch Putten bereicherte Aufbau des

Schalldeckels bildet einen Sockel mit dem Lamm Gottes aus und endigt in

einem Strahlenbündel mit der Hl.-Geist-Taube und dem bekrönenden Auge

Gottes. Die figurale Zier des Schalldeckels bilden außerdem die Figuren

der hll. Petrus und Paulus sowie die vier Evangelistensymbole, die mit

Inschriftentafeln versehen sind.

Ein Gnadenbild der Maria war nach Angaben des 18. und 19. Jahrhunderts,

die wohl auf älteren Aufzeichnungen beruhen, bereits zu dieser Zeit

inmitten der Kirche zwischen vier Säulen aufgestellt. Dass sich die

Wallfahrt zur »Maria unter den vier Säulen« bereits damals etabliert

hatte, bezeugt die Tatsache, dass das Gnadenbild nach dem Neubau der

Kirche zu Beginn des 14. Jahrhunderts in seiner Platzierung wiederum

von vier Säulen eingefasst wurde. In diesem Zusammenhang ist wohl die

Ursprungslegende der Marienwallfahrt zu sehen, die besagt, dass

christliche römische Soldaten aus der Legio fulminata an dem Ort, an

welchem später die Pfarrkirche errichtet wurde, ein Marienbild unter

vier Bäumen verehrt hatten. Nach ihrem Abzug soll das Bild vergraben

und erst später von einem frommen Bauern namens Lorenz an der Stelle

aufgefunden worden sein, an dem später die Kirche errichtet worden ist.

Der Hochaltar stammt von Franz Karl Fischer (1755). Seine vier

polierten Freisäulen mit Kompositkapitellen tragen ein kurviges Gebälk,

der Altarauszug besteht aus einer Volutenkomposition, die eine Krone

trägt. Blumengirlanden und Lambrequins tragen zu einer transparenten

Leichtigkeit bei. Das Zentrum des Altars nimmt das Gnadenbild im

Strahlenkranz ein, eine etwa 90 cm hohe Muttergottesstatue mit Kind,

gehauen aus Sandstein, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, das

der Kirche den Namen verlieh. Vor dem Altar stehen Leuchterengel.

Die Basilika in Wilten ist eine spätbarocke Wandpfeilerkirche mit

eingezogenem Langchor. Der Grundriss ist zweiteilig: ein Langhaus-Saal

zu zwei quadratischen Jochen sowie ein einjöchiger Chor, der rund

schließt. Wandpfeiler stoßen in den Saalraum vor; die Pfeilerstirne

sind mit Doppelpilastern, die Flanken mit einfachen Pilastern besetzt.

Zwischen den Wandpfeilern liegen weiträumige, durch Rundbogen- und

Thermenfenster beleuchtete Abseiten oder Kapellräume. Das

aufschwingende Gebälk in den Kapellen macht mittig Platz für

Kartuschen. Als Langhauswölbung dienen Flachkuppeln, über den Kapellen

liegen Quertonnen. Als Chorwölbung dient eine Stichkappentonne. Da die

Wittener Basilika auf Emporen und Querhaus verzichtet, ergibt sich ein

Saalraum von weiträumiger Helligkeit.

Sämtliche Fresken in der

Pfarrkirche sind Werke des Augsburger Malers Matthäus Günther

(1705-1788), der sie laut Signatur in der westlichen Langhauskuppel im

Jahr 1754 vollendete. Günther, ein Schüler des Cosmas Damian Asam, ist

mit seinen in Zusammenarbeit mit Wessobrunner Stuckateuren geschaffenen

Deckengestaltungen, aber auch mit zahlreichen Altarblättern in ganz

Süddeutschland vertreten.

Das Fresko im Chorgewölbe stellt Maria als Fürbitterin vor der Hl.

Dreifaltigkeit dar. Maria sowie Christus und Gottvater, die in

Dreieckskomposition mit der Hl.-Geist-Taube angeordnet sind, nehmen auf

Gewölk schwebend und von einer monumentalen Säulenarchitektur umgeben

das Bildzentrum ein. Um einen Altar, auf dem brennende Herzen

dargebracht werden, sind neben Bettlern und Pilgern die Vertreter der

Tiroler Stände, einige auf den seitlich zugeordneten Balkonen, gezeigt,

die ihre Bittschriften emporreichen. Maria, von ihrem Sohn mit dem

Zepter als Zeichen der Macht ausgestattet, nimmt die Gesuche, die von

Engeln übermittelt werden, entgegen und überreicht sie der Hl.

Dreifaltigkeit. Als Vertreter der Geistlichkeit erscheint Abt Norbert

Bußjäger, durch seinen Abtsstab und den so genannten »Wiltener Kelch«,

den Graf Berthold V. 1180 dem Stift schenkte, charakterisiert. In den

seitlichen Gewölbezwickeln und auf Maria Bezug nehmend, sind die

allegorischen Darstellungen der theologischen Tugenden Liebe und

Hoffnung, im Chorschluss die Personifikation des Glaubens zugeordnet.

Skispringen hat auf dem Bergisel Tradition. Die Schanze selbst ist ein

Highlight von Star-Architektin Zaha Hadid und Schauplatz zweier

Olympischer Spiele. Majestätisch thront die Sprungschanze oberhalb der

Olympiastadt Innsbruck auf dem geschichtsträchtigen Bergisel, der für

Tirol und insbesondere für Innsbruck schon immer große Bedeutung hatte:

Vor etwa 200 Jahren kämpften dort mutige Tiroler unter ihrem Anführer

Andreas Hofer für die Freiheit ihres Heimatlandes. Und schon 1925 wurde

auf diesem historischen Boden die erste Sprungschanze errichtet.

1115 war das Jahr der Bekehrung des Norbert von Xanten, der später den

Prämonstratenserorden gegründet hat. Das Stift Wilten hat den Künstler

Christian Moschen beauftragt, eine übergroße Skulptur aus Blech zu

gestalten. Der Künstler hat das 5mm-Blech selber gebogen und

geschweisst. Die Statue prägt in ihrem Rostbraun den weitläufigen

Vorplatz vor der Stiftskirche am Fusse des Berg Isel.

Norbert wird durch einen Blitz vom Pferd geworfen. Eine übergrosse Statue vor dem Stift Wilten erinnert seit Juni 2015 an die Bekehrung des Ordensgründers.

Stift Wilten - Im Bereich der

römischen Siedlung Veldidena entstand im Mittelalter ein der Legende

nach vom Riesen Haymon gegründetes Kloster. Anstelle des ursprünglichen

Konvents von Weltpriestern führt seit 1138 der Orden der

Prämonstratenser das Stift, das im 17. und 18. Jahrhundert seine

Blütezeit erlebte und im Barockstil ausgebaut wurde.

Die Weihe der frühbarocken Stiftskirche erfolgte im Oktober 1665 durch

den Brixener Fürstbischof Sigmund Alfons Graf Thun im Beisein von

Kaiser Leopold I., nachdem der gotische Vorgängerbau eingestürzt war.

Der Nordturm wurde 1667 fertig gebaut, wobei der Bau des Südturms durch

den Tod des Hofbaumeisters Christoph Gumpp d. Jüngeren 1672

unterbrochen und deshalb nur bis zur halben Kirchendachhöhe ausgeführt

wurde. Eine Besonderheit in der Stiftskirche ist ein spätgotisches

Kruzifix mit echtem Haar (um 1510) an einem Seitenaltar, das früher in

der Mitte des Langhauses stand und während der Bombardierung Innsbrucks

in den Jahren 1943/44 nahezu unversehrt blieb. Die restliche Kirche

wurde jedoch stark beschädigt und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Das

letzte Mal erhielt die Kirche in den Jahren 2005-2008 eine komplette

Generalsanierung und zwei neue Orgeln.

In der Vorhalle der Kirche fällt sofort die über fünf Meter hohe

Kolossalstatue des Riesen Haymon aus der Zeit um 1470 auf, die sich

einst liegend in der alten Turmkapelle an der Nordseite des Chores

befand. Das prächtige schmiedeeiserne Vorhallengitter des Wiltener

Schlossermeisters Adam Neyer (1707) ist neben dem „Rosengitter“ in der

Stamser Stiftskirche eine der bedeutendsten Arbeiten barocker

Schmiedeeisenkunst in Tirol.

Die Stiftskirche Wilten ist eine langgestreckte, frühbarocke

Wandpfeileremporenhalle. Sie entspricht ganz dem Typus der süddeutschen

Wandpfeilerkirchen des 17. Jahrhunderts. Der in ein Rechteck

eingeschriebene Grundriss zeigt eine regelmäßige Abfolge von

querrechteckigen Jochen, zu denen sich seitlich Abseiten öffnen. Der

zweijöchige Chor ist nicht eingezogen. Im Aufbau prägen Wandpfeiler,

vor deren Stirnen übereinandergelegte, flache Pilaster stehen, den

Innenraum. Das kräftig vorkragende Gebälk beschränkt sich auf die

Pilasterbreite. Zwischen den Wandpfeilern liegen unten Kapellenräume

und oben Emporen. Beide werden mit Quertonnen gedeckt. An den Ostseiten

der Kapellen stehen jeweils Altäre. Die Emporenbrüstungen liegen auf

gleicher Höhe wie der obere Teil des Hauptgebälks. Die Brüstungen

ersetzen somit das Gebälk der den gesamten Raum bestimmenden

Pilasterordnung. Wandpfeilersaal und Chor werden von einer

gurtgegliederten Stichkappentonne gewölbt. Ein aus vorspringendem

Pilasterpfeiler und kräftigem Gurtbogen gebildeter Triumphbogen leitet

zum Chor. Im Chor liegen über Nischen, die u. a. das Gestühl aufnehmen,

Doppelemporen.

Der Innenraum der Kirche beeindruckt ob seiner einheitlich-strengen

Komposition. Die Fresken (Kaspar Waldmann) und Stuckaturen entstanden

zwischen 1702 und 1707. Akanthuslaub, Fruchtgirlanden, Adler und

Engelsgestalten bilden eine unübersehbare und doch noch sehr streng

gegliederte Fülle an Ornamenten. Der oberitalienische Meister Bernardo

Pasquale zeichnet mit 31 Gehilfen für diese hervorragenden Arbeiten des

„späten Frühbarock“ verantwortlich.

Das Innere der Kirche, die mit 60 m Länge zu den größten Sakralbauten

des Landes gehört, bietet einen frühbarocken Gesamteindruck. Durch die

üppige Stuckierung erhält die Stiftskirche ein festliches Gepräge,

andererseits wird durch die schwarz-goldenen Altäre eine gewisse

Strenge vermittelt.

Die Formensprache des Gehäuses der 2008 gebauten Festorgel

von Verschueren Orgelbouw aus Heythuysen in den Niederlanden bezieht

sich auf Elemente des barocken Kirchenraumes. Eine optische

Korrespondenz der Westempore zum 19 Meter hohen Hauptaltar wird dabei

angestrebt. Die 53 klingenden Register sind auf vier Werke verteilt:

Oberwerk, Hauptwerk, Rückwerk und Pedalwerk. In Zusammenarbeit mit

Verschueren Orgelbouw wurde ein einheitliches Instrument in

Orientierung an die großen Niederländischen Barockorgeln projektiert,

die von sich aus eine Vielfalt der Darstellung der traditionsreichen

europäischen Orgelliteratur bieten. Traditionelle Materialien und

kunsthandwerkliche Verarbeitung bei Verzicht auf moderne Spielhilfen

bilden dabei die Grundlage. Die große neue Festorgel von

Verschueren-Orgelbouw auf der Westempore

wird an Sonn- und Festtagen während der hl. Messe gespielt.

Hochaltar - Über einem mehrfach

abgesetzten Sockel erheben sich je drei Säulen, die ein mächtiges

Rundbogenbild rahmen und ein kräftiges Gebälk tragen. Dieser wird von

einem reich dekorierten Altartisch geprägt, auf dem der Tabernakel

steht. Den Mittelpunkt der dreisäuligen Nische bildet das mächtige

Altarblatt, das von je zwei Kolossalfiguren gerahmt wird. Auf dem

rundbögigen Bild wird die in den Wolken sitzende Mutter Gottes als

Rosenkranzkönigin dargestellt.

Die neun in Schwarz-Gold gefassten Altäre aus Ebenholz sind das

eigentliche Charakteristikum der Wiltener Stiftskirche. Sie verleihen

dem Innenraum einen eigentümlichen ernsten Eindruck. Ihr Stil ist eine

Mischung aus Renaissance und Frühbarock. Der Hochaltar ist nicht nur

das Hauptstück der Kirchenausstattung, sondern stellt mit einer Höhe

von 18 Metern einen der gewaltigsten Altaraufbauten des

süddeutsch-österreichischen Raumes dar.

Obwohl die Architektur die Alleinherrscherin in dem starren und ernsten

Raum ist, ist die Stuckatur der Punkt auf dem i. Der Stuck wurde

zwischen 1702 und 1707 vom Bildhauer Bernardo Pasquale mit 31 Gehilfen

angebracht. Wo hingegen die Stuckaturen die Architektur betonen,

unterstreichen die Fresken die Farbakzente. Der Stuck dient als Rahmen

der Fresken und als Deckenschmuck. Der krautige, dicht angelegte Stuck

der Wiltener Stiftskirche gilt als Spätwerk des Frühbarocks. Was Hans

Schor und Florian Nut in der Innsbrucker Jesuitenkirche um 1640

begonnen haben, führt Bernardo Pasquale hier in Wilten zum krönenden

Abschluss.

Das Innere der Kirche, die mit 60 m Länge zu den größten Sakralbauten

des Landes gehört, bietet einen frühbarocken Gesamteindruck. Durch die

üppige Stuckierung erhält die Stiftskirche ein festliches Gepräge,

andererseits wird durch die schwarz-goldenen Altäre eine gewisse

Strenge vermittelt.

Das üppig modellierte weiße Stuckkleid, das Gewölbe und Wände

überzieht, die zahlreichen farbkräftigen Wand- und Deckenfresken, die

mit den ähnlich intensiv marmorierten Wandpfeilern korrespondieren, und

die neun schwarzgoldenen Altäre, geben gemeinsam mit der ebenso

gefaßten Kanzel und der großen Orgel der Kirche eine ungewöhnlich

feierliche, ernste Note.

Die Aufsatzarchitektur ist mehr als nur die abschließende Bekrönung des

Hochaltars. Die feingegliederte Architektur stellt sich wie das

Bühnenbild eines barocken Jesuitentheaters dar. Sie bildet auch

theologisch die dritte Ebene des Altars.

ECCE PLUS QUAM SALOMON HIC (Siehe, hier ist mehr als Salomo, Matthäus

12,42) verkündet die Inschrift auf der prächtigen Rokokokartusche am

Gesims. Zum Thron Salomonis führen sechs Doppelstufen empor, bewacht

von je sechs goldenen Löwen. Auf dem Thron sehen wir nicht König

Salomon, sondern Christus als die verkörperte Weisheit Gottes, die das

Alte Testament erfüllt, ja die sprichwörtliche Weisheit und

Gerechtigkeit Salomos überhöht.

In der Stiftskirche Wilten gibt es insgesamt elf Altäre,. Dazu gehören

acht Seitenaltäre, der prächtige Hochaltar sowie der Zelebrationsaltar

im Zentrum des Chorraumes. Der elfte Altar befindet sich oberhalb des Hochaltars, bei den “Löwen des Thronsalomon”.

Dieser besondere Altar diente in der Geschichte des Stiftes immer

wieder als Ort für feierliche Zelebrationen, sei es aus besonderen

Anlässen oder während der Visitationen des Bischofs von Brixen.

Kaiserjägermuseum - Ausstellungen zur Tiroler Militärgeschichte vom 18.

bis zum 20. Jahrhundert mit interaktivem Raum am Bergisel

Aussicht vom Pavillon beim Kaiserjägermuseum auf Innsbruck und die Nordkette

Das Andreas-Hofer-Denkmal auf

dem Bergisel in Innsbruck wurde 1889 bis 1892 nach einem Entwurf von

Heinrich Natter errichtet. Der Bergisel war Schauplatz der vier

entscheidenden Schlachten des Tiroler Volksaufstandes unter Andreas

Hofer im Jahr 1809. Das Denkmal steht auf dem Plateau des Bergisel im

Zentrum einer Anlage, die vom Kaiserjägermuseum, dem Tirol Panorama,

den Schießständen der Kaiserjäger und dem Urichhaus umgeben ist.

Die überlebensgroße Bronzestatue steht auf einem rund zehn Tonnen

schweren Sockel aus Bozner Porphyr. Hofer ist als entschlossener

Kommandant mit breitkrempigem Hut und Fahne in der Hand dargestellt. An

den Seiten befinden sich zwei Adler mit ausgebreiteten Schwingen,

darunter Wappen mit dem Tiroler Adler (Westen) und dem österreichischen

Doppeladler (Osten). An der Vorderseite des Sockels ist eine Kartusche

mit der Inschrift „Für Gott, Kaiser und Vaterland“ angebracht, die von