web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Judenburg

Stadtmuseum & Puchmuseum, August 2024

Judenburg ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Murtal in

der Steiermark mit knapp 10.000 Einwohnern. Durch die Stadt fließt der

längste Fluss der Steiermark, die Mur. Das Stadtgebiet war bereits zur

Hallstattzeit besiedelt, wie der Fund des Strettweger Kultwagens

belegt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen Stadtturm, Museum Murtal,

Puchmuseum und Stadtmuseum Judenburg.

* * *

Ehemaliges Minoritenkloster - Um 1254 errichtet, 1395 Erweiterung durch

einen Kirchenbau, 1455 Umwandlung in ein Franziskanerkloster, beim

großen Stadtbrand 1807 großteils zerstört und deshalb als Kloster

aufgehoben, von 1820 bis 1857 als k.k. Gymnasium geführt. Danach diente

es als Hauptschule und Polytechnische Schule. Im Westflügel ist die

Stadtbibliothek untergebracht. Im Ostflügel befindet sich das Museum

Murtal: Archäologie der Region.

Kultwagen von Strettweg, stammt aus dem Mittelmeerraum ca. 600 v. Chr.

Was bedeutet der Name Judenburg?

Der Name Judenburg — und darin sind sich die meisten Historiker und

Ortsnamenforscher einig — steht in einer ganz bestimmten Verbindung mit

einer Reihe von Orten im Ostalpenraum, deren namengebender Bestandteil

„Juden-”" lautet. Neben Judenburg finden sich nämlich, insbesondere an

wichtigen mittelalterlichen Verkehrs- und Handelswegen, zahlreiche Orte

mit diesem charakteristischen Namensbestandteil. Es seien hier nur die

an oder nahe der so genannten Italien- oder Venedigerstraße gelegenen

Judendörfer bei Villach, Maria Saal, Friesach, Neumarkt und

Leoben erwähnt. Betrachtet man nun die Lage dieser und anderer

Judenorte, so fällt auf, dass sie

nicht zufällig verteilt an den mittelalterlichen Verkehrswegen, sondern

an ganz bestimmten, verkehrsgeografisch neuralgischen Punkten lagen,

etwa an Straßenkreuzungen, an Flussübergängen, am Fuß von Passstraßen

oder in unmittelbarer Nähe wirtschaftlicher Zentren.

Diese Stützpunkte erst befähigten die jüdischen Händler und Kaufleute,

die beträchtlichen Distanzen zwischen dem Mittelmeer- und dem Donauraum

zu bewältigen. Judenburg war Teil dieser über das Land verteilten

Stützpunkte. Die Namensendung „-burg“ widerspricht dieser Deutung

keineswegs, denn mit dem Begriff „burg“ bezeichnete man noch im 10.

Jahrhundert nicht eine Burg im heutigen Sinne, sondern in der Regel

eine (vor)städtische Siedlung im allgemeinen bzw. eine

Kaufmannssiedlung im Schutz eines Herrschaftszentrums im besonderen.

Zusammenfassend kann man sagen: Der Name Judenburg leitet sich von der

Handelstätigkeit der Juden im Hochmittelalter ab und bedeutet eine in

unmittelbarer Nähe eines Herrschaftszentrums gelegene jüdische

Fernhändlersiedlung.

GEBURTSSTUNDE EINER STADT

„Judinburch" so lautet der ers- te schriftliche Nachweis einer am

Ostrand der Murterrasse gelegenen Burganlage, der in etwa aus der Zeit

um 1075 stammt. Knapp drei Jahrzehnte später, im Jahre 1103, erhalten

wir Kunde vom ,mercatum Judenpurch", der ältesten steirischen

Kaufmannssiedlung, die sich von einer lokalen Mautstelle für das

Kloster St. Lambrecht zu einem wichtigen überregionalen Handelszentrum

entwickeln sollte.

BLÜTEZEIT EINER HANDELSSTADT

Die rasch aufstrebende, um 1224 zur Stadt erhobene Kaufmannssiedlung

(Bürgergemeinde) und der dem Adel vorbehaltene Burgbezirk (Ritterstadt)

wuchsen im Verlauf des 13. und 14. Jahrhunderts zusammen und wurden

nach und nach durch eine Stadtmauer umschlossen. Die Stadt blühte auf.

Privilegien wie das Stapelrecht, das Monopol des Speik- und

Roheisenhandels und die Prägung des „Judenburger Guldens“ trugen dazu

ebenso bei wie die verkehrsgeographisch günstige Lage Judenburgs.

Speziell der Handel mit Italien florierte prächtig, Judenburger

Kaufleute hatten für einige Jahrzehnte eine eigene Handelsniederlassung

in Venedig.

KUNST, JUDENTUM UND STADTTURMBAU

Die in Judenburg bis zu ihrer Vertreibung im Jahr 1496 ansässigen Juden

haben den Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft entscheidend

mitgestaltet. Durch

die aus dem weitreichenden Handel resultierenden Kontakte fand

protestantisches Gedankengut in Judenburg früh Eingang. In

künstlerischer Hinsicht üben vorrangig zwei Zeiträume und deren

Kunstschaffen einen prägenden Einfluß aus. Der Meister Hans von

Judenburg, der in seiner Werkstätte Stein und Holzplastiken fertigte

sowie der Glockengießer Hans Mitter, beeinflussten das künstlerische

Geschehen Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts wesentlich. Zum

anderen das 18. Jahrhundert, mit der von Balthasar Prandstätter

begründeten und von Johann Nischlwitzer weitergeführten „Judenburger

Schnitzwerkstätte‘“, die weit über den obersteirischen Raum Bekanntheit

erlangte. Im Spätmittelalter schließlich begann man mit dem Bau des

Judenburger Wahrzeichens, des heute 75 m hohen Stadtturms.

SCHWIERIGE ZEITEN BRECHEN AN...

Handel und Eisenverarbeitung brachten der Stadt Wohlstand und

bescheidenen Reichtum. Judenburg erlangte im 14. und 15. Jahrhundert

den Ruf, die „Hauptstadt von Obersteier‘“ zu sein. Infolge der

Konkurrenz durch andere Städte, der großräumigen Verlagerung der

Handelsrouten, äußerer Gefahren wie Türkensturm und Franzoseninvasion

verlor die Stadt zunehmend an Einfluss. Zudem wurde Judenburg im Laufe

seiner Geschichte von zahlreichen verheerenden Stadtbränden (u. a.

1504, 1670, 1709, 1807, 1840) heimgesucht. Jedoch hat seine Funktion

als Zentrum der landesfürstlichen Verwaltung (ab 1480

Viertelhauptstadt, ab 1750 Kreishauptstadt, ab 1850 Bezirkshauptstadt)

Bedeutungsverlust doch entscheidend gemildert. Der Handel mit

„geschlagenem Eisen“, insbesondere der Handel und die Herstellung von

Waffen, entwickelte sich im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten

wirtschaftlichen Faktoren. Um 1600 galt Judenburg als Schwertschmiede

des Landes.

AUFSCHWUNG DURCH INDUSTRIALISIERUNG

Der Beginn der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts prägte fortan die Entwicklung von Judenburg und seiner

Umgebung. Besonders die Konzentration von eisenverartbeitenden

Betrieben im Stadtgebiet bewirkte einen nachhaltigen wirtschaftlichen

Aufschwung, der in der Folge auch das bis dahin bürgerlich geprägte

Stadtbild entscheidend veränderte.

DIE STADT MIT CHARME UND FLAIR

Durch eine behutsame Verbindung von Bewahrung und Erneuerung, von

Tradition und Moderne bei der Stadtbildpflege, gelang es, in den

letzten Jahrzehnten gerade den sensiblen Altstadtbereich mit seinen

reizvollen Bauensembles in seiner Eigenart zu bewahren und

gleichlebendigen Ort der Begegnung zu gestalten. Dem Wandel zeitig als

der Zeiten folgend präsentiert sich Judenburg heute als Stadt mit einem

ebenso reichhaltigen wie qualitätsvollen Kultur- und Freizeitangebot,

darüberhinaus auch als ein von den Naturschönheiten der Seetaler Alpen

umgebenes Zentrum des sanften Tourismus.

DIE PERLEN DER STADT

Der bewegten Geschichte Judenburgs entstammen viele Sehenswürdigkeiten,

die teilweise noch sehr gut erhalten sind. Uber allem ragt der

gewaltige steinerne Wächter, der Stadtturm, der heute hoch über dem

Hauptplatz das modernste Planetarium Europas beherbergt, und dessen

Aussichtsgalerie in 42 Meter Höhe einen überwältigenden Blick auf

Judenburg und sein Umland gewährt.

Stadtturm, Galerie 41 m, Spitze 75,5 m

Höchster freistehender Stadtturm in Österreich (75,66 m). Spätgotischer

Bau (1449 bis ca. 1520), später barockes Zwiebeldach, nach den

Stadtbränden (seit 1882) jetzige Dachform. Von der Galerie (41 m, 256

Stufen) prachtvoller Rundblick. Beherbergt seit November 2006 das

höchstgelegene Planetarium der Welt, bequem über einen gläsernen Lift

im Turminneren auch für Gehbehinderte und ältere Menschen erreichbar.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus

Der gegenwärtige Bestand der erstmals 1148 genannten Kirche umfasst den

um 1513 erbauten Chor und das nach dem Stadtbrand von 1670 erneuerte

monumentale Schiff. Die Kirche verfügt über einen großen einschiffigen

Hauptraum, an dessen Längsseiten je drei Kapellen mit Emporen darüber

aufscheinen. Vom Kunstbestand der

Kirche sind eine — Hans von Judenburg zugeschriebene — Muttergottes mit

Kind, aus Kalkstein aus der Zeit um 1420, weiters die Schnitzfigur des

hl. Nikolaus, ein Werk der Judenburger Werkstätten (18. Jh.), sowie die

auf Wandpfeiler in Chor und Schiff verteilten Schnitzfiguren von 10

Aposteln und 2 Heiligen, entstanden in der Judenburger Werkstätte des

Bildhauers Balthasar Prandtstätter, zu erwähnen.

Durch eine kleine Freitreppe an der Nordfassade oder über das linke

Steinportal im Presbyterium betritt man die zweijochige, 1990

gereinigte und seitdem in altweiß gefärbelte Marienkapelle

(ein Frauenaltar schon 1338 bezeugt). Über Wandvorlagen mit stukkierten

Kapitellen breitet sich flächiger Gewölbestuck aus. Pro Joch halten

vier Putten stuckgerahmte Bildfelder im Wölbescheitel, während die

Zwischenräume gleichmäßig von vegetabilen Ranken gefüllt sind (ca.

1705/15, P. ZAAR zugeschrieben). Die Deckenfresken von 1953 zeigen nach

Art der Katechismusbilder Szenen aus dem Leben Mariens und der Passion

Christi von der Verkündigung bis zur Marienkrönung. Die Glasfenster mit

der Unterweisung Mariens durch Anna und einem Abbild des Nährvaters

Joseph sind um 1900 in der Tiroler Glasmalerei Innsbruck hergestellt

worden.

Der barockisierende Altaraufbau von 1838 ist eine Stiftung des

Handelsmannes A. L. Pfeifer. In der blauen Mittelnische steht als

kostbarstes Ausstattungsstück der Kirche die 1,45 m hohe Kalksteinfigur

der „Judenburger Madonna"; sie geht auf drei bürgerliche Stiftungen

zwischen 1415 und 1425 zurück und ist vielleicht in der WERKSTÄTTE des

HANS von JUDENBURG entstanden. Im Typ ist sie den „Schönen Madonnen“‘,

insbesondere der Pilsner Madonna und Salzburger Beispielen verwandt,

das Kind steht in etwas älterer Tradition. Die zarte blau-weiße Fassung

wurde erst 1947 freigelegt. Die Judenburger Madonna ist eine der

qualitätvollsten spätgotischen Plastiken der Steiermark. Sie wird von

Barockstatuen des Joachim und der Anna flankiert.

Einen bewußten Kontrast bildet die davor aufgestellte hölzerne, mit

Glaselementen bereicherte Möbelgruppe Volksaltar, Ambo, Sitzgruppe und

Leuchter (Entwurf: MANFRED FUCHSBICHLER 1990, Ausführung: GUNTHER

ÖBERZAUCHER). An den Wänden stilistisch unterschiedliche Konsolfiguren:

der Servitenheilige Peregrin, eine vorzügliche Arbeit der Judenburger

Werkstätte um 1750; die Pestpatrone Rochus und Sebastian aus dem späten

17. bis frühen 18. Jahrhundert.

Die Kanzel am südlichen

Triumphbogenansatz ist von der Sakristei aus betretbar. Ein 1534/37

vielleicht vom heimischen Bildhauer Gallus Seliger, dem Schöpfer der

vielfigurigen steinernen Kanzel der Villacher Stadtpfarrkirche,

angefertigter Vorgänger wurde bereits in der Barockzeit ersetzt; die

heutige Kanzel aus dem Jahre 1781 (Chronogramm am Schalldeckel) stammt

aus der Dominikanerkirche in Leoben und wurde nach deren Schließung

1815 erworben. Es ist eine späte Rokokoarbeit mit Evangelistensymbolen,

Gesetzestafeln und drei in Gold und Silber gefaßten Brüstungsreliefs

mit zwei Szenen aus dem Leben des hl. Dominikus (Predigt sowie

Überreichung des Rosenkranzes durch Maria).

Seitenkapelle rechts: Allerheiligenkapelle

Bereits 1339 bezeugt, seit einer Fronleichnamsstiftung des Hermann

Heinricher von 1644 (Gedenktafel aus Messing am Kapellenbogen unter der

Konsolfigur) Gruftkapelle seiner später als Grafen von Heinrichsberg

geadelten Familie, 1694 als Gottesleichnamsaltar geweiht,

Fertigstellung in heutiger Form im ersten Jahrzehnt des 18.

Jahrhunderts. Über dem Kapellenbogen in Stuckkartusche Allianzwappen

der Grafen Heinrichsberg und Trauttmansdorf (um 1690); im Gewölbe

unorganischer, lederner Stuck, die hochbarocken Fresken mit der

Anbetung der Eucharistie durch teilweise musizierende Engel

(Deckenspiegel und seitliche Kartuschen) sowie Putten mit

Leidenswerkzeugen Christi (in der Bogenlaibung) wurden 1990 gereinigt.

Der hochbarocke, säulengefaßte Stuckmarmoraltar u. a. mit Allianzwappen

der Heinrichsberg, das vielfigurige Altarbild „Allerheiligen“ 19.

Jahrhundert, im Aufsatz Ölbild „Letztes Abendmahl“ 18. Jahrhundert. Auf

der Altarmensa bemerkenswerte Madonna auf der Mondsichel (Holz, ca.

1480/1500, das Kind barock ergänzt, die originale Fassung

wiederhergestellt) aus der Augustiner- und späteren Jesuitenkirche

(heute Festhalle), auf barokkem Sockel. Am Kapellenbogen bunt gefaßte

Konsolfigur hl. Florian, Judenburger Werkstätte 2. Viertel des 18.

Jahrhunderts.

Der beeindruckend weite Innenraum (Gesamtlänge 46 m, davon das Langhaus

26 m, Gesamtbreite 22 m, ohne Kapellen 12,4 m, Höhe des Mittelschiffes

18,7 m) ist von klarer Tektonik: In einen rechteckigen Langhausgrundriß

sind drei Wandpfeilerpaare derart eingestellt, daß sie Platz für ein

etwas schmäleres westliches Joch mit Stiegenhauspaar und drei

kreuzgewölbte Seitenkapellenpaare mit darüberliegenden, ebenfalls

kreuzgewölbten Emporen bieten. Der eingezogene und etwas erhöhte

Chorraum wird links durch eine abgeschlossene Marienkapelle und rechts

symmetrisch durch die Sakristei dermaßen eingefaßt, daß die

Langhausmauern in gleicher Flucht bis zum Apsisansatz weiterlaufen;

darüber öffnen sich Oratorien in je zwei Rundbögen mit ornamentierten

Sohlbänken zum Chor. Die überaus geschickte Disponierung der tragenden

Gebälkteile (im Langhaus unterbrochen, in Chor und Apsis durchlaufend),

der Gurt- und Schildbögen, Wölbungen und Wandfüllungen verleiht dem

Raum Harmonie, Ordnung und Monumentalität und besticht durch

HellDunkel-Effekte; wirkungsvoll ist auch der weitgehende Verzicht auf

füllende Dekoration insbesondere im mächtigen Stichkappengewölbe. Das

spätgotische Mauerwerk ist fast unmerklich in das barocke Raumkonzept

integriert; die westliche Orgelempore wurde nicht von Sciassia geplant,

sondern nachträglich eingefügt. Die Restaurierung von 1990 brachte eine

verstärkte Akzentuierung der Architektur durch unterschiedliche Tönung:

grau die vorderste Pilasterschicht, die Gurtbögen, das Chorgewölbe und

die Gewölbe zweier Seitenkapellen, die Deckenspiegel sowie die

Ortsteine der Apsisfenster, weiß das Gebälk samt Verkröpfungen, der

Stuck, die Wölbegrate, Deckenspiegelrahmen und Eierstabprofile,

cremefarbig der Hintergrund (Wandflächen und Schildbögen); die

Pilastersockel sind steinfarbig.

Judenburger Weihnachtskrippe

„ER ist Mensch geworden" - „INCARNATUS EST" steht als Überschrift der

Judenburger Weihnachtskrippe. Die historisch bedeutsame

Weihnachtskrippe aus dem 18. Jahrhundert (erbaut 1750-1760) wurde 2023

von der Langenwanger Werkstätte Sebastian Fankl restauriert. Die

ursprünglichen Baumeister sind Balthasar Prandstätter und Johann

Nischlwitzer (aus der Judenburger Schnitzwerkstätte) und der Faßmaler

Ignaz Loy. Mit ihren ca. 105 Figuren zählt sie zu den größten Krippen

der Steiermark.

Dr. Michael Georg Schiestl vom Stadtmuseum Judenburg hält fest: „Die

nicht nur kunstgeschichtlich, sondern als Zeugnis barocken

Glaubenslebens auch volkskundlich und nicht minder touristisch

bedeutende Judenburger Panoramakrippe wurde nach ihrer um- fassenden

Restaurierung in der Barbarakapelle aufgestellt und kann nun ganzjährig

besichtigt werden."

Im Blickfeld steht die „Menschwerdung Jesu" und Geschehnisse rund um

seine Geburt: die Anbetung der Hirten, die Beschneidung (am achten Tag

nach Jesu Geburt), die Anbetung der Könige (Erscheinung des Herrn -

Dreikönig), der Kindermord zu Bethlehem und die damit verbundene Flucht

nach Ägypten sowie das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana.

Dem „Verein der Freunde und Förderer der Judenburger

Weihnachtskrippe" und allen Spender:innen ist herzlichst zu danken,

dass dieses Werk „vollendet" wurde. Am zweiten Adventsonntag, dem 10. Dezember 2023, dem „Patrozinium

HI. Nikolaus", dem Namensfest der Stadtpfarrkirche, wurde die

Krippe gesegnet.

Im Chorraum liegen sich zwei Steinportale mit gesprengten und

gedrückten Segmentgiebeln nach Art des D. Scıassıa symmetrisch

gegenüber. Daneben zwei bunt gefaßte marmorne Wappengrabsteine der

Maria A.J. von Königsbrunn auf Neuliechtenstein (+ 1738) und des

Andreas Heyss zu Grubhofen und Rosenbach (+ 1748) mit Gattin und Neffen

(+ 1769).

Auf Stufen und säulengefaßtem Marmorsockel erhebt sich der in Form

eines Reliquienschreines aufgebaute, neugotische Hochaltar (Plan H.

PASCHER, Ausführung P. NEUBÖCK, geweiht am 13. Oktober 1901 durch

Fürstbischof Leopold Schuster). Zuseiten des querschiffartigen

Tabernakels stehen in mit Wimpergen und Fialen bekrönten Nischen die

Figuren der hll. Rupert, Petrus, Paulus und Martin sowie zweier Engel.

Die mit neugotischem Maßwerk versehenen Apsisfenster enthalten figurale

Glasmalereien der Tiroler Glasmalerei-Anstalt Innsbruck von 1900/1901

(von links nach rechts): der hl. Nikolaus als Retter der drei Mädchen

vor Armut und Schande, als Lehrer sowie als Wundertäter bei einem

Meeressturm. Im Chor auch rotmarmorner Taufstein des späten 17.

Jahrhunderts, der Schnitzaufsatz der Taufe Christi (Judenburger

Werkstätte 3. V. 18. Jh.) in Verwahrung. Marmorner Volksaltar und Ambo

von Ingo Lasserus 1990.

Die Stadtpfarrkirche erhielt 1608 durch Paul Grueber 1608 eine Orgel

auf der neuerrichteten Westempore des Vorgängerbaus. 1706 bis 1708

erfolgte mit der Fertigstellung des barocken Neubaus auch der Bau einer

neuen Orgel mit elf Registern durch den aus Zug in der Schweiz

stammenden Joseph Ignatz Meyenberg. 1827 wurde Simon Anton Hölzl mit

einem Orgelneubau von 20 Registern beauftragt. Die Orgel fand

Aufstellung auf der Westempore mit einem zweigeteilten Prospekt, das

die Sicht auf die Fensterrose freiließ. 1901 kam es zu einem Neubau der

Orgel im bestehenden Prospekt durch die Firma Matthäus Mauracher.

Größere Reparaturen wurden 1928 durch Erwin Aigner aus Innsbruck und

1933 durch Konrad Hopferwieser ausgeführt, 1952 erfolgte ein Umbau

durch Max Dreher aus Salzburg. 2019 wurde durch Francesco Zanin in

Codroipo bei Udine eine weitgehende Rückführung der Disposition auf den

Zustand von 1901 als ein Denkmal der Orgelromantik vorgenommen.

Aussicht vom Stadtturm über die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus zur Kalvarienbergkirche und Burgruine Liechtenstein

Aussicht vom Stadtturm zum Hauptplatz, links das Bezirksgericht Judenburg (ehemalige Neue Burg)

Stadtmuseum - Einst das

St.-Barbara-Bürgerspital (Anfang 15. Jh.). Sehenswertes Museum mit

historischem Bild- und Dokumentationsmaterial und Schaustücken von

überregionaler Bedeutung, zu sehen sind u. a. eine hervorragende

Nachbildung des hallstattzeitlichen Strettweger Kultwagens sowie der

Judenburger Goldgulden.

Ehemalige Augustinerkirche (Veranstaltungszentrum)

- Die. ehemalige Kirche des Augustiner-Klosters wurde nach der Übergabe

an die Jesuiten (1620) umgebaut. Die Umgestaltung zur Festhalle mit

Räumlichkeiten für Theater, Konzerte und Veranstaltungen erfolgte 1950

bis 1953, seit 1996 in ihrer heutigen Fom bestehend.

Das PUCH Museum wurde im

September 2007 eröffnet und gewährt dem Besucher einen tiefen Einblick

in die österreichische Automobilgeschichte. Die gesamte

Vierrad-Palette, die unverwüstlichen Puch-Fahrräder und die legendären

Roller und Mopeds fehlen ebenso wenig, wie das kultige „Pucherl" - der

ewig junge Steyr/Puch 500.

DIE GLOCKEN

Man nimmt an, daß die ersten Glocken von dem Judenburger Hans Mitter

gegossen wurden. Ein Beweis dafür ist nicht zu erbringen, außerdem wäre

dieses Geläute bereits beim Brand im Jahre 1504 zerstört worden.

Genauso im Dunkeln liegt die Herkunft des Geläutes, das nach der

Fertigstellung um 1520 in den Turm kam. Zeitlich käme dafür der

Glockengießer Nikolaus Grünewald, Bürger von Judenburg, in Frage, von

dem zwischen 1508 und 1533 vier Glocken bezeugt sind. Das Geläute des

Turmes bestand aus 5 Kirchenglocken von schöner Konsonanz der 4

Stimmen, 150 Zentner schwer (= 4.200 kg). Die größte Glocke wog 2.775

kg.

Nach der Brandkatastrophe im Jahre 1670 wird berichtet, „daß die

Glocken wegen des damals entstandenen starken Winds zerschmolzen und

dem Regen gleich tröpfend gemacht, davon des meiste Metall (um vieler

unter dem Schutt 4ganze Wochen das Feuer sich aufgehalten) verzehrt und

die übrige weniger zerflossene Teil in der Größe eines subtilen Sandes

muß mit großen Unkosten durch das Waschen zusammengesucht werden."

Nach der Zerstörung im Jahre 1709 (der dritte Großbrand am 23. Oktober 1709 mit 13 Toten) gibt ein Sammelregister Auskunft.

„Am 9. März 1711 zwischen 4 und 5 Uhr

nachmittag sint 3 glogn gosn wordn und gweicht sint sie wordn den

ersten juny zwischen 5 und 6 uhr nachmitag nach judenburg sint sie

khumen den 20. juny, aufgezogen sint sie wordn den 25. juny."

Beim Brand von 1807 zerschmolzen im Stadtturm 5 Glocken. Die vier neuen

Turmglocken wurden 1811 in Graz von Martin und Johann Franz Feltl

gegossen und dort am 8. November 1811 geweiht. Am 29. Oktober 1832

wurde das Geläute um noch weitere 2 vermehrt. Den Brand von 1840

überlebten alle sechs Glocken. Der Erste Weltkrieg brachte dann die

Ablieferung von 5 Glocken. Es verblieb damit nur die 879 kg schwere

Marienglocke.

Nach dem Krieg mußte Judenburg bis 1923 auf ein neues Geläute warten.

Das neue Geläute erfreute die Judenburger nur 19 Jahre. Bis auf die 76

kg schwere fis-Glocke wurden am 25. März 1942 alle Glocken aus dem

Stadtturm entfernt. Am 24. Februar 1942 wird im Sinne der Richtlinien

des Reichswirtschaftsministers zur Anordnung des Beauftragten für den

Vierjahresplan über die Erfassung von Nichteisenmetallen vom Landrat

des Kreises Judenburg die Glockenabnahme angekündigt! Erst im Jahre

1948 konnte man ernstlich an eine Auftragserteilung an eine

Glockengießerei denken. Am 16. Oktober 1949 versammelten sich die

Judenburger auf dem Hauptplatz und in den Straßen, um beim Festzug des

neuen Geläutes durch die Stadt zugegen zu sein. Zum erstenmal erklang

das neue Geläute am späten Nachmittag während einer Gedächtnisfeier

beim Kriegerdenkmal.

Das alte Uhrwerk

Schwer gelitten hat der Turm durch den großen Stadtbrand am 5. Juni

1670. Über die Schäden berichtete der damalige Stadtpfarrer Mag.

Steinschitz (1647-1678) an die Hofkammer:

...der von Quaderstücken weit berühmte hohe Turm ist einem hohlen Rohr gleich ausgebrannt... ...das

über 200 Jahre alte Uhrwerk von 10 Zentner Eisen (= 280 kg) ist auch

vom Turm gefallen und unter Schutt durch das verborgene Feuer in Grund

verbrannt und verdorben.

Eine neue Uhr wurde 1696 nach Judenburg gebracht, hergestellt von dem Uhrmacher Andre Sämmel aus Bruck.

Der dritte Großbrand am 23. Oktober 1709 zerstörte die gesamte Stadt.

Der Stadtturm brannte wieder bis auf die Grundmauern aus. Die

Herstellung der Turmuhr fällt in das Jahr 1724. Es wurde mit „Johann

Georg Geßel, Bürger in Gräz" vereinbart, ...eine

gutte taugliche und proportionierte Uhr mit viertl und ganzen stund auf

die große Gloggen slagendt in gmainer Stattthurm alhier zum Preis von

fl 270 zu liefern..." Perpendickel des alten Uhrwerks, frühere Länge 65 Schuh = 20,5 Meter

Der Stadtturm - Bauzeit von 1449 bis 1520

In den Jahren 1504, 1670, 1709 und 1840 wurden bei den Stadtbränden das

Turmdach, die Glocken und das Uhrwerk zerstört. Das Turmdach wurde

immer dem jeweiligen Baustil entsprechend verändert. Die ersten Glocken

wurden schon während der Bauzeit 1504 zerstört und es wird angenommen,

dass die Glocken aus der weithin bekannten Werkstätte des Hanns Mitter

aus Judenburg stammten. Nach dem Brand von 1840 wurde der Turm um ca.

14 Meter erhöht. Er ist der höchste freistehende Stadtturm mit einer

begehbaren Galerie in Österreich. Die Gesamthöhe beträgt 75,66 Meter.

Seit November 2006 beherbergt der Stadtturm das höchstgelegene

Planetarium der Welt.

Stadtmuseum Judenburg - Seit 1949 sammelt, bewahrt, erforscht und

vermittelt der Museumsverein Judenburg die Geschichte der Stadt und

ihrer Region. Das heutige Museum wurde 1990 eingerichtet und zeigt auf

drei Stockwerken Stadt-Geschichte von der Steinzeit bis zur Gegenwart.

Zu den Highlights der Schausammlung zählen u.a. ein historisches

Panoramamodell der Stadt, wertvolle Urkunden zur Stadtgeschichte,

christliche und regionale Kunst, oder die umfangreiche Sammlung alter

Handwerksgerätschaften.

Schild des ehemaligen Gasthauses „Sandwirt" im Haus Kaserngasse 16

Schild des Geschäftes Johann Steinacher im Haus Hauptplatz 12. - Der

Judenburger Bürger Johann Steinacher betrieb in dem Haus, in dem sich

heute die Raiffeisenkasse befindet, eine Buch-, Kunst- und

Musikalienhandlung. Daneben führte er auch einen kleinen Verlag und

eine Leihbibliothek.

Schild des Einkehr-Gasthauses zu den „Drei Kronen". Das Schild trägt

die Jahreszahl 1668 und ist damit das älteste erhaltene Schild in

Judenburg. Das Gasthaus befand sich im Haus Murgasse 9. Die bereits

stark abgewitterte Rückseite des Schildes zeigt Pferd und Wagen vor

einem Gebäude.

Judenburger Gulden - Kopien (angefertigt 1989)

Albrecht II. (1330-1358), CNA E1 (KHM, Münzkabinett)

Rudolf IV. (1358-1365), CNA E2 (KHM, Münzkabinett)

Albrecht III. (1365-1395), CNA E4 (KHM, Münzkabinett)

Pfarrlade - Eisen, Judenburg 1822 Geschenk der Pfarre.

EISERNE TRUHE - Stadtkassa von Judenburg

Bronze-Amphore aus dem Fürstengrab von Strettweg (ca. 500 v. Chr.)

Die Bronzeamphore, die den Leichenbrand aufnahm, wurde stark beschädigt

gefunden und wie der Kultwagen restauriert. Die Bronzeamphore setzt

sich aus zwei separat getriebenen Hälften, die sich entlang des

„Aquators" Überlappen, zusammen. Beide Teile sind vernietet. Zwei

Bronzehenkel sind mit dem Gefäßkörper verbunden. Den Untersatz bilden

mehrere Vierkantstäbe aus Bronze, die den obersten Ring mit dem

untersten (dem Standring) verbinden. (Die Amphore ruhte auf einem

konischen Bronzeblechfuß mit schmückendem Knauf - bei der Kopie nicht

vorhanden).

Strettweger Kultwagen - Der

bedeutendste steirische Fund aus der Älteren Eisenzeit

(Hallstattperiode) wurde 1851 bei Feldarbeiten vom Strettweger Landwirt

Ferdinand Pfeffer vlg. Trögl entdeckt. Kopie, angefertigt von Gert

Albrecht, Judenburg, Original im Landesmuseum Joanneum

Strettweger Kultwagen

Kopie: von Gert Albrecht / Fundort: Strettweg, Gemeinde Judenburg / Datierung: 7. Jahrhundert v. Chr., Bronze

Der berühmte Kultwagen (Gruppe: Kesselwagen) von Strettweg wurde 1851

auf dem Acker des Landwirtes Franz Pfeffer, vlg. Trögl, am Fuße des

Falkenberges bei Planierungsarbeiten entdeckt. Bei der Bergung sind

außer dem Wagen zahlreiche Grabbeigaben zum Vorschein gekommen, die auf

ein hallstattzeitliches Fürstengrab deuten. Der in seiner Eigenart

einmalige Kultwagen mit Bronzekessel (aus der Hallstattperiode: 700-450

v. Chr.) hat zu zahlreichen Deutungsversuchen Anlaß geboten. Die

Beigaben des Fürstengrabes belegen die „weltweiten" Handelsbeziehungen

der Hallstattfürsten von Judenburg (Salz, Kupfer, Eisen), die

einerseits bis an das Mittelmeer, andererseits bis nach Frankreich und

weit nach Norden und Osten reichten. Die Frage nach dem

Verwendungszweck des Kesselwagens ist bis heute ungelöst. Es gibt

gewichtige Argumente, daß der Wagen kultischen Zwecken diente

(Fruchtbarkeitsgöttin Noreia mit der Opferschale, „Gang ins Jenseits").

Fahrrad „Waldteufel" - Entworfen und angefertigt um 1890 von Thomas Walisch.

Im Jahr 1905 erwarb der Judenburger Fahrradhändler Blasius Wachter am

Landtorberg Nr. 2 das Fahrrad. Seine Söhne Leopold und Josef Wachter

übergaben es Ende der 50er Jahre dem Museumsverein Judenburg.

Klassenfotos

Obermurtaler Tracht - Alltagsdirndl, 1962

Oberteil (Leibl): blauer Wollbrokat, Silberknöpfe Unterteil (Kittl)

roter Wollbrokat, handgezogen, Schürze: Seide, blau-gestreift

Letztes Abendmahl, Johann Nischelwitzer Holzplastik 1760

Die Holzplastik „Hl. Petrus" stammt aus der Judenburger Werkstätt des

Balthasar Prandstätter und Johann Nischlwitzer. Der Hl. Petrus ist der

Schutzpatron der Fischer, Schiffer, Bildhauer, Uhrmacher, Maurer,

Schlosser, Töpfer, Glaser, Weber, Tischler, Sattler sowie der Patron

von Rom.

Judenburger Werkstätte 1713-1780

Balthasar Prandstätter, Bildhauer

Prandstätters Geburtsjahr liegt vor 1689. Am 1. Jänner 1717 wird er

Bürger der Stadt Judenburg und schafft hier eine der bedeutendsten

Kunstzentralen im steirischen Barock (Kaserngasse 5). Seit den 40er

Jahren führt er diese gemeinsam mit Johann Nischelwitzer. Prandstätter

stirbt im Jahr 1756.

Johann Nischelwitzer, Bildschnitzer

Nischelwitzer wird um 1722 als Sohn eines gleichnamigen Kärntner

Bildhauers geboren. Seit den 40er Jahren arbeitet er an der

Schnitzwerkstätte des Balthasar Prandstätter mit, dessen Witwe er 1757

heiratet, um die gutgehende Werkstätte zu übernehmen. In der Zeit

gemeinsamen Schaffens erledigen sie Aufträge im ganzen oberen Murtal,

Ennstal und auch in Teilen Kärntens. Nach dem Tod seines Meisters nimmt

die Produktivität Nischelwitzers enorm ab. 1778 stirbt er in Judenburg.

SCHUBLADENKASTEN um 1804

Wiener Kommoden-Uhr ca. 1840

Hammerherrenzimmer, 1842, Geschenk: Fam. Baron v. Löwenthal, Wasendorf

Biedermeierkasten, 1833

Perkussionsflinte & Fahne der Bürgergarde 1848

Waffeleisen, Hostien-Presse - WAFFEL- und HOSTIENEISEN

Der Name kommt aus dem holländischen, von „wafel" für Honigwabe.

Hostieneisen bilden die Urform für die Waffeleisen. Das Motiv für die

Christen war das Osterlamm mit der Kreuzesfahne des Heiligen Römischen

Reiches im gekrümmten Vorderfuß. Das Waffeleisen ist im Mittel- und

Süddeutschen Raum seit dem 16. Jhdt. nachweisbar. Zuerst wurden die

Waffeleisen geschmiedet, später die Platten auch gegossen. Die

verschränkte Form verkörpert symbolhaft die Einswerdung des

Menschenpaares und eignete sich als sinnige Brautgabe. Die äußere Form

blieb seit Jahrhunderten unverändert, nur die Ausgestaltung zeichnet

den Geist und Stil seiner Entstehungszeit. Häufige Motive sind

Lebensbaum, springender Hirsch, Wappentiere, christ-katholische Motive

und häufig der Doppeladler. Seit der Renaissance sind Waffeleisen im

Bürgertum und bei den Handwerksmeistern als Statussymbol beliebt.

Festtage wurden durch feines Gebäck aus Waffel- oder Oblateneisen

verschönert.

Nach dem so genannten Anschluss wurden einigen zentralen Straßen und

Plätzen der Stadt neue Namen verliehen. Diese Umbenennungen waren Teil

des Personen- und Märtyrerkultes des nationalsozialistischen Regimes,

das damit seine Macht und Präsenz zum Ausdruck brachte.

1934-1938 Dr. Dollfuß-Platz

1938-1945 Adolf Hitler-Platz

ab 1945 Hauptplatz

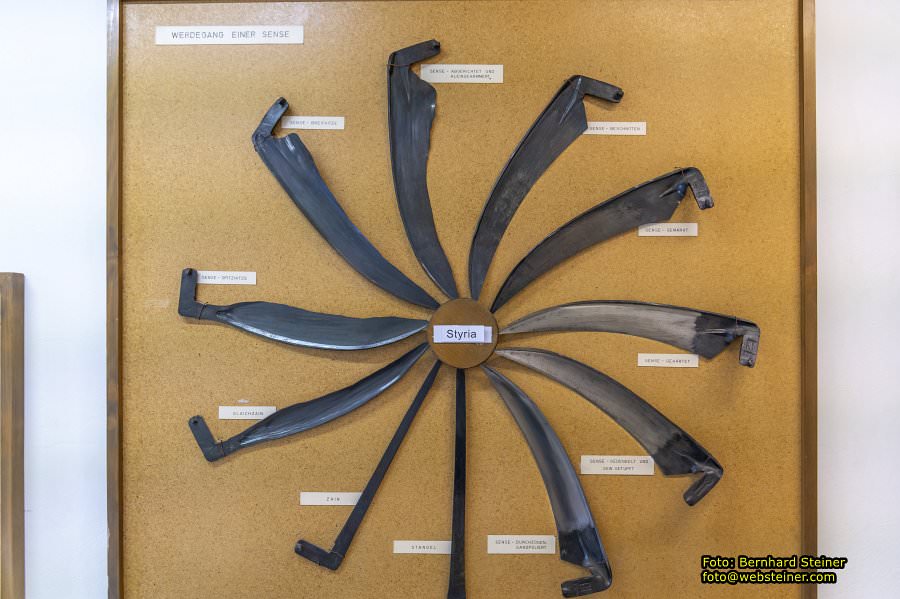

Werdegang einer Sense

WASCHMASCHINE um 1935

Friseurstuhl mit Dauerwellen-Apparat

Bleistiftspitzer um 1910 verwendet im Büro der Talkum-Werke Weißkirchen

Wurstschneidemaschine

Stadtkino Judenburg: Programmvorschau Jänner 1971

Ankünder 'In 80 Tagen um die Welt' im Juli 1959

Modell der Stadt Judenburg

Puch Museum Judenburg - Die Faszination Puch erleben!

Das Puch Museum Judenburg präsentiert auf über 600m² die Meilensteine

der Fahrzeug-Entwicklung mit legendären Autos, Mopeds, Motorrädern und

Fahrrädern.

Das Puchmuseum Judenburg ist ein Ort des Erlebens und Staunens für die

ganze Familie, der die Meilensteine der Fahrzeugentwicklung hautnah

erleben lässt. Legendäre Fahrräder, Motorräder und Autos werden

anschaulich präsentiert und wecken Erinnerungen an die weltweiten

Erfolge der Marke Puch.

KULTIG: DAS SCHÖNSTE PUCHMUSEUM DER WELT

Der Puch 500, das Puch Maxi, Pinzgauer und Puch G. Nicht nur eine

weltweite Erfolgsstory. Sondern Kultfahrzeuge, die unauslöschbare

Erinnerungen hinterlassen haben. Judenburg bringt den Zauber von Puch

zurück. Die Marke Puch ist aus Österreichs Fahrzeuggeschichte nicht

wegzudenken. Wehmütig denkt die 60er-Generation an ihr erstes

„Pucherl"; in den 70igern und 80igern war das Puch Maxi vielfaches

Erstfahrzeug für angehende Maturanten. Der unverwüstliche Pinzgauer war

ebenso wie der Puch G weltweit über Jahrzehnte einer der gefragtesten

Geländewägen überhaupt.

Kurzum: Meilensteine in der Menschheitsgeschichte der Fortbewegung, Im

von „Puch-Freaks" mit unglaublichem Enthusiasmus arrangierten

Puchmuseum Judenburg versetzt man sich auf zwei Stockwerken zurück in

die Zeit der 50iger und 60iger Jahre. Erinnerungen und Nostalgie für

die Besucher, die die Erfolgsgeschichte von Puch selbst miterleben

konnten: das Freiheitsgefühl auf einer Puch Maxi, das faszinierende

Geländefeeling eines Haflingers, die Strapazen auf einem Waffenrad,

Originale und akribische Restaurationen bis hin zum Scheunenfund mit

Dreck, Rost und Stroh haben 2007 im Puchmuseum Judenburg ein neues

Zuhause gefunden. Eine beeindruckende Schau für Jung wie Alt, die

niemanden kalt lässt.

STEYR-PUCH IMP 700 GT

Bj. 1961, Ps/kW: 40/29,4 bei 5500U/min

2 Zylinder Boxer Viertakt-Motor luftgekühlt (Steyr-Puch Motor)

80 mm Bohrung, 64 mm Hub und 645 cm³ Hub

Leichtmetall Karosserie, Leergewicht (trocken): 460kg, für Wettfahrten: 425kg

4 Vor-, 1 Rückwärtsgang, Höchstgeschwindigkeit: über 145km/h

Benzinverbrauch: 5,5L/100km, Bauzeit: 1960-1961

Stückzahl: 21

Das Kürzel GT steht für Gran Turismo. Damit sind grundsätzlich

verlötete Sportwagen gemeint, also in der Regel Coupés, die gegenüber

dem offenen Roadster etwas mehr Stauraum und Wetterschutz bieten, wenn

die Strecke lang ist. Die vorzügliche und sehr belastbare Technik aus

Graz wurde zur Basis für ein Fahrzeug, zu dem die Fratelli Corna in

Turin die markante Karosserie fertigten. So entstand der spektakulär

wirkende Sportler von Intermeccanica & Puch, daher das Kürzel Imp.

Costruzione Automobili Intermeccanica war ein italienischer Hersteller

von Automobilen. Frank Reisner und seine Frau Paula gründeten 1959 das

Unternehmen North-East Engineering Company in Turin. Später wurde es in

Costruzione Automobili Intermeccanica umbenannt. Als Markenname wurde

Intermeccanica gewählt. Zunächst fertigen sie Fahrzeugtuningsätze. 1960

begann die Produktion von Automobilen. Der Markenname lautete zunächst

IMP für ein Modell. Von 1960 bis 1961 gab es den IMP 700 GT mit dem

Markennamen IMP (für Inter Meccanica Puch).

Der IMP 700 GT war Intermeccanicas erstes Straßenfahrzeug. Er ist ein

kleiner zweisitziger Sportwagen, der 1961 und 1962 gebaut wurde. Der

Name Imp (deutsch: Kobold) ist ein Akronym für Intermeccanica Puch.

Konzeptionell lehnte sich Intermeccanica bei diesem Kleinwagen an den

Abarth 750 GT Zagato an, der 1956 vorgestellt worden war und seit 1957

in Serie produziert wurde. Während der Abarth auf Fiat-Komponenten

aufbaut, basiert der IMP 700 GT auf technischen Komponenten des

österreichischen Kleinwagens Puch 500, hat aber einen getunten Motor

und eine eigenständige Karosserie. Ein Zweizylinder-Boxermotor von

Steyr Daimler Puch mit 80 mm Bohrung, 64 mm Hub und 645 cm³ Hubraum

treibt die Fahrzeuge an. Die Leistung beträgt in der Serienausführung

40 PS. Die Karosserie des Imp besteht aus Aluminiumblechen. Ihre Form

hatte Frank Reisner selbst entworfen; auch hier zeigt sich eine

Ähnlichkeit mit dem Abarth 750 GT Zagato. Die Karosserien baute die

Carrozzeria Fratelli Corna, die auch als Subunternehmer für Zagato

tätig war. Der Imp 700 GT war im Motorsport erfolgreich. Von ihm

entstanden insgesamt nur 21 Fahrzeuge.

Puch 500 - Die Geschichte

1952: Beginn der Arbeiten an einen Kleinwagen mit Zweitakt-Motor

1955: Ubersiedelung des Projektes nach Graz

1956: Prototyp mit der späteren Mechanik steht vor der Serienreife.

1957: Es wird beschlossen, die entwickelte Technik [Motor, Getriebe,

Pendelachse) in Fiat-500-Karosserien einzubauen. Präsentation des

Steyr-Puch 500 am 30. 9. 1957.

1959: Puch 500 D (S 24.200.-) mit festem Hardtop-Dach und 500 DL (S

25.000.-) mit mehr Leistung (19.8 PS) und verbesserter Ausstattung.

1960: Präsentation der Kombi-Modelle 7000/700 E (S 29.500,-/700 C) mit

643 ccm und vollsynchronisiertem Getriebe. Im 500 können die

Wintermäntel ausgezogen werden, die Heizanlage erhält einen zweiten

Wärmetauscher. Weitere Änderungen: Blinker statt der unteren

Lüftungsschlitze, automatische Kuppelung „Saxomat" erhältlich.

1962: 650 T (S 28.280.-) mit 19,8 PS ersetzt den 500 DL Alle Modelle

erhalten einen Aschenbecher, der Benzinhahn wird durch ein

Reservelamperl ersetzt

1963: Der 650 TR (S 31.950.-) ist nun ganz offiziell im Programm, mit

der Steigerungsstufe TR II wird der Höhepunkt an Puch'scher

Sportlichkeit erreicht.

1966: Karosserietechnischer Einschnitt, ab nun sind die Türen vorne

angeschlagen, statt, des bis zur Motorhaube durchgehenden Verdecks gibt

es nur mehr ein kurzes Faltdach. Die vergrößerte Windschutzscheibe

bringt mehr Sicht auf Landschaft und Ampeln. Der TR erhält die

Zusatzbezeichnung Europa, weil er nun auch in ausgesuchte europäische

Länder exportiert werden darf - sogar eine rechtsgesteuerte Variante

wird entwickelt.

1968: Ende der herkömmlichen Produktion in Graz. Ab nun werden

komplette Fiat 500 angeliefert und mit einem Puch-Motor ausgestat tet.

Dazu müssen alle Anbauaggregate umkonstruiert werden. Zwei Modelle 500

mit 16 PS und 500 S mit 19.8 PS.

1973: Endgültiges Produktionsende des Puch 500

Puch Mercedes G - Die Geschichte

1973: Die Daimler-Benz AG und die Steyr-Daimler- Puch AG beschließen, gemeinsam einen Geländewagen zu entwickeln und zu bauen.

1977: Eine eigene Gesellschaft, die GFG (Geländefahrzeug-Gesellschaft),

wird gegründet. Steyr-Daimler-Puch und Daimler-Benz halten je 50

Prozent der Gesellschaftsanteile, als Produktionsstandort des geplanten

Geländewagens wird Graz festgelegt.

1979: Beginn der Serienfertigung. Rahmen und Aufbau werden im Auftrag

der GFG in Graz gefertigt, wo auch die Endmontage erfolgt, die

Aggregate werden von verschiedenen Daimler-Benz-Werken in Deutschland

angeliefert.

1981: Neustrukturierung der Aufgabenteilung zwischen Daimler-Benz und

Steyr-Daimler-Puch, Auflösung der Geländefahrzeug-Gesellschaft.

Daimler- Benz konzentriert sich auf Weiterentwicklung und Vertrieb,

Steyr-Daimler-Puch auf die Produktion. Weiterhin wird der Puch/Mercedes

G auf unterschiedlichen Märkten als Mercedes oder Puch verkauft.

1987: Der 50.000ste Puch/Mercedes G läuft vom Band.

1990: Der Puch/Mercedes G wird komplett überarbeitet. Von nun an läuft

er in zwei unterschiedlichen Versionen vom Band, wahlweise mit

zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb.

1999: Jubiläum 10 Jahre Puch G, 140.000 Stück wurden bisher produziert.

Puch Pinzgauer 4x4/6x6 - Die Geschichte

1965: Die zu geringen Außenmaße und relativ wenig Nutzlast für immer

größer werdenden Transportbedarf machte die Entwicklung eines

Nachfolgers des Haflingers notwendig. Nach genauen Marktanalysen wurde

der Pinzgauer in seien wesentlichen Eigenschaften definiert.

1971: Offizielle Präsentation des Pinzgauers. Schon vorher wurden

Kunden, etwa das Schweizer Militär, mit Prototypen beliefert, um

Wünsche direkt umzusetzen. Der Wagen wurde im Lauf seines Lebens in

etlichen Motorvarianten angeboten. Der Ur-Pinzgauer besaß einen

luftgekühlten Reihenvierzylinder-Benzinmotor (2499 ccm, je nach

Einsatzort 74 bis 87 PS), eine Steyr-Daimler-Puch-Eigenentwicklung.

1979: Präsentation der Zivilversion.

1983: Der luftgekühlte Vierzylinder wurde aus Gründen verschärfter

Abgasbestimmungen durch zwei Versionen mit Benzineinspritzung (Bosch

K-Jetronic, mit/ohne Turbolader) ersetzt. Bei vergrößertem Hubraum

(2679 Kubikzentimeter) betrug die Leistung nunmehr 105 bzw. 115 PS

(maximales Drehmoment 196 bzw. 206 Nm bei 2800 bzw. 3000/min).

1985: Einführung des wassergekühlten Vierzylinder-Turbo-Dieselmotors

(von W zugekauft). Er war in Leistung und Drehmoment etwas schwächer

als die jetztige Version (77 kW/106 PS bei 4250/min, 195 Nm bei

2500/min), es fehlte noch der Ladeluftkühler.

Optisch sind die Dieselpinzgauer durch eine voluminöse Hutze an der Front, hinter welcher der Wasserkühler sitzt, erkennbar.

1989: Der Pinzgauer mit Turbodieselmotor und Ladeluftkühlung wird auf Wunsch mit ZF-4-Gang-Automatikgetriebe ausgeliefert.

Sonst blieben Antrieb und Chassis bis auf zahlreiche Verfeinerungen in

Richtung Komfort (Geräuschisolierung, Servolenkung, geänderte

Bedienungsele- mente) und Optimierung des technischen Auftretens

(Scheibenbremsen, Betätigen des Allradantriebs bzw. der Sperren durch

Kippschalter, Niveauregulierung, Verlängerung des Radstandes und

Verbreiterung der Spur) seit 1971 nahezu unverändert.

1999: Vom Pinzgauer wurden, abgesehen von 18 Vorserienmodellen, von 1971 bis April 1999 24.000 Stück gefertigt.

STEYR-PUCH PINZGAUER 712 M

Baujahr: 1976

Hubraum: 2499 ccm

Leistung: 66 kW/90 PS

Puch-Triebkopf

Der Puch-Triebkopf ist ein Antriebsaggregat mit angetriebener,

gelenkter Vorderachse, einem, Vorderrahmen und einem Fahrerhaus. Er

kann durch seine Rahmenkonstruktion mit entsprechenden

Kommunalmaschinen, Hebeaggregaten oder sonstigen Maschinen, die eines

Antriebsaggregates bedürfen, an drei Punkten mit Zentrierbolzen und

Flanschschrauben verbunden werden. Die Anschlüsse für die hydraulische

Bremse, die Handbremse und die Kabel für die Heckleuchten sind nach der

Montage des Arbeitsgerätes anzuschließen.

Technische Daten:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, Bohrung: 80 mm, Hub: 64

mm, Hubraum: 643 ccm, Verdichtungsverhält- nis: 1:7,8, Leistung: 27 PS

DIN bei 4800 U/min, max. Drehmoment: 4,5 mkp bei 3500 U/min, Vergaser:

Spezial-Gelände- Fallstrom-Doppelvergaser, 12-Volt-Lichtanlage.

Kraftübertragung: Mechanisch vom vor der Vorderachse liegenden

Frontmotor über Einscheiben-Trockenkupplung; 5-Gang-Wechselgetriebe;

Kegelradantrieb; (mit sperrbarem Ausgleichsgetriebe) auf die

Vorderachse mit Stirnradvorgelegen. Getriebe: Schaltgetriebe mit

Vorderachsantrieb in einem Gehäuse; 5 Vorwärtsgänge

(sperrsynchronisiert), 1 Rückwärtsgang; Gesamtübersetzung Motor/Achse:

Kriechgang 138,8; 1. Gang 47,22; 2. Gang 27,60; 3. Gang 16,46; 4. Gang

11,28; Rücklaufgang 44,94; Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h bei U/min

max.; Kriechgeschwindigkeit 1,5 km/h bei mkp max.; Steigfähigkeit: 22%

(Haftgrenze); Kraftstoffverbrauch: Straßenfahrt 10 l/100 km; Kriechgang

ca. 3-5 l/h; Vorderachsantrieb: direkt vom Achsantrieb, der zwischen

Motor und Wechselgetriebe liegt; Differentialsperre: während der Fahrt

von Hand einschaltbar; Nebenantrieb: durch eigene Schaltkupplung

zuschaltbar; Übersetzung: 2,11.

rechts: STEYR-PUCH 703 T Triebkopf, Baujahr: 1971

links: 703 AP/L, Baujahr: 1971, Originalzustand

Wurde an die Kommunalbetriebe der Stadt Berlin geliefert. Mit Kehrmaschine und Streugerät.

MEISTER MOTOR-DREIRAD

Kein Bastlerfahrzeug, sondern industriell hergestellt von der Fa. Ing. Meister in Graz.

Als Antriebsquelle dient ein PUCH-Mopedmotor mit 3 PS.

Erstzulassung: 22.04.1975

PUCH RACING

Baujahr: 1970

Getriebe: 5-Gang, 2-Takt

Doppeldrehschieber

Hubraum: 50 ccm

Gewicht: 49 kg

Leistung: 12,3 PS

12.500 U/min

Spitze: 168 km/h

Johann Puch (1862-1914)

1862: Johann Puch wird am 27. Juni als zweites Kind einer Bauernfamilie

in Saku ak im heutigen Slowenien (damals Untersteiermark) geboren

1878: Nach unterschiedlich und nie zweifelsfrei dokumentierten Lehr-

und Wanderjahren wird Puchs Spur eindeutig: Schlossergeselle in

Radkersburg

1885: Ab nun Wohnsitz Graz, Fahrradmechaniker, dann Werkführer

1889: Heirat mit Maria Reinitzhuber, Gründung der Styria-Fahrradwerke

1894: Sieg eines Styria-Rades bei Paris - Bordeaux

1897: Nach Hereinnahme deutscher Gesellschafter scheidet Puch aus den Styria-Werken aus

1899: Gründung der Firma „Erste Steiermärkische Fahrradfabrik Johann Puch, A.G."

1901: Beginn Motorradproduktion

1904: Beginn Autoproduktion

1906: Sieg eines Puch-Motorrads in der „Coupe Internationale"

1909: Mit einem Puch-Auto wird der Geschwindigkeitsrekord von 130,4

km/h erzielt. Ein Puch-Motor treibt das Luftschiff „Estaric I"

1912: Ein länger bestehendes Herzleiden verschlimmert sich.

Offensichtlich nach einem Zerwürfnis mit den Gesellschaftern scheidet

Johann Puch aus seiner Firma aus und wird „Ehrenpräsident". Das Werk

beschäftigt zu diesem Zeitpunkt 1100 Arbeiter und erzeugt 16.000

Fahrräder, 300 Motorräder und 300 Autos. Präsident des Grazer

Trabrennvereins

1914: Johann Puch stirbt am 19. Juli in Zagreb

PUCH V50 E/D, Baujahr: 1959, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,7 PS

PUCH VS 50 D, Baujahr: 1957, Hubraum: 50 ccm, Leistung: 1,24 kW / 1,7 PS

PUCH MV 50 Baujahr: 1979, Hubraum: 48,8 ccm

Puch MS 50 V, Baujahr: 1967, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,24 Kw/ 1,7 PS

PUCH MS 50, Baujahr: 1954-1956, Hubraum: 49,8 ccm, Leistung: 1,6 PS

PUCH ROLLER RL 125

Baujahr: 1953

Hubraum: 125 ccm

Leistung: 5 PS

PUCH RL 125

Baujahr: 1954

Hubraum: 121 ccm

Leistung: 4 kW/5 PS

PUCH M 50 S, Baujahr: 1974, Hubraum: 48,9 ccm, Leistung: 2,8 PS

PUCH X 55-4, Silver Speed, Baujahr: 1984, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 2 PS

PUCH X 50, White Speed, Baujahr: 1987, Hubraum: 49 ccm, Leistung: 2,7 PS, Neupreis: 14.820,00 Schilling

PUCH BOSS, Baujahr: 1990, Hubraum: 49,3 ccm, Leistung: 1,4 kW,

Weiterentwicklung des Puch Maxi bei Piaggio nach dem Verkauf der

Zweiradsparte nach Italien.

PUCH Maxi Turbo, Baujahr: 1981 - 1989, Hubraum: 50 ccm, Leistung: 2 kW / 2,7 PS

PUCH DS 50 V, Baujahr: 1972

PUCH R 50V, 1965-1972, Baujahr: 1970, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,91 kW/2,6 PS

PUCH SRA 150, Baujahr: 1960, Hubraum: 147 ccm, Leistung: 5 kW/6 PS

PUCH SR 150, Baujahr: 1959, Hubraum: 147 ccm, Leistung: 6,3 PS

PUCH RL 125

Mit Original Felber-Beiwagen

Baujahr: 1955

Hubraum: 121 ccm

Leistung: 5 PS

VESPA APE 550 MP

Baujahr 1967

187 ccm

9,4 PS

PUCH 250 S4

Absolute Rarität!

Baujahr: 1938, Leistung: 9 PS

Umbau mit Puch 250 TF Komponenten ca. 1950-1952 durch die damalige Firma Illichmann Wien.

Mit 4-Gang Fußschaltung, Telegabel vorne, Hinterrad Federung etc.

Büste von Friedrich Schiller im Schillerpark

Kalvarienbergkirche - Auf Ansuchen der „Leiden-Christi-Bruderschaft"

der Jesuiten 1720 bis 1722 am Ort einer Andachtstätte erbaut.

Beachtenswert sind die Statuen „Christus an der Geißelsäule und

Schmerzhafte Maria" von Balthasar Prandtstätter (18. Jh.).

Aufstieg zur Kalvarienbergkirche

Die Kalvarienbergkirche befindet sich auf einem Plateau am Nordabhang

des Liechtensteinerberges und wurde um 1720 von einem Judenburger

Ratsherrn als Dank für eine glücklich überstandene Notsituation

errichtet.

Leider ist die Kalvarienbergkirche versperrt, aber immerhin ein Bilick durch das Schlüsselloch möglich.

Ulrich von Liechtenstein, der bedeutendste steirische Minnesänger (geb.

um 1200, gest. 1275/76), hatte seine Stammburg in der Nähe von

Judenburg. Mit seinem großen, 1255 vollendeten Roman „Frauendienst",

dem ersten biographischen Roman in deutscher Sprache, hat er uns einen

wunderbaren Reise- und Geschichtsführer hinterlassen. Ulrich erzählt

darin vom Ritterleben und vom Minnedienst, von der schwierigen Zeit des

Interregnums (1246-1273), der herrscherlosen Zeit. Er führt uns in das

Mitteleuropa seiner Zeit und schildert uns Lebensart und Lebensgefühl

des Mittelalters. Weniger bekannt ist der „Politiker" Ulrich: Er war

Truchseß der Steiermark und Anführer des steirischen Adels gegen den

Ungarnkönig Bela IV. Die Stadt Judenburg verdankt ihm die Anlage des

Stadt- und Burgbaches, der ältesten Wasserleitung, die die weitere

Stadtentwicklung wesentlich beeinflußte.

Weyergasse, 8750 Judenburg

Weyergasse, 8750 Judenburg

Das Wahrzeichen Judenburgs, der Ende des 15. Jahrhunderts erbaute,

heute 75 m hohe viergeschoßige Turm, gehörte einst als freistehender

Wehr- und Feuerturm zur Stadtbefestigung. Das oberste Geschoß in 42 m

Höhe mit der umlaufenden Galerie entstand nach dem letzten großen

Stadtbrand von 1840. Aus dieser Zeit der Erbauung stammt das roh

bearbeitete spätgotische Turmportal. Noch heute ist der Turm ein

weithin sichtbares Symbol vergangenen Reichtums und städtischer

Wehrhaftigkeit. Der einstige Reichtum der Handelsstadt spiegelt sich

nirgendwo eindrucksvoller wider als in den zahlreichen erhaltenen

historischen Bauten im Bereich der Altstadt, etwa den heute liebevoll

restaurierten Bauensembles am Hauptplatz, wo auf den Wochen- und

Jahrmärkten einst auch deutsche und oberitalienische Kaufleute ihre

Waren feilboten.

Hotel Post

Dieses Haus war im Mittelalter ein Gerichtsgebäude (Schranne). Anfang

des 16. Jahrhunderts war es im Besitz des wohlhabenden Judenburger

Bürgers, Bürgermeisters und Stadtrichters Ruprecht Ambring. Ab 1600

befanden sich hier ein Wirtshaus und eine Brauerei. Von 1851 bis ca.

1878 war hier, zusätzlich zur Gastwirtschaft, das Postamt

untergebracht, das vorher im Mittonihaus stationiert war. Im

malerischen Innenhof befinden sich Pfeilerarkaden aus dem 19.

Jahrhundert. Unter dem Renaissance-Erker blickt eine farbig gefasste

Marmorhalbfigur (im Volksmund "Jud am Eck" genannt) auf die

Vorbeigehenden herab. Sie stellt vermutlich den ehemaligen Hausbesitzer

Ruprecht Ambring dar.

Wann ana a Geld hat und ist saudumm, kauft er sich a alt's Haus und baut's wieder um

Die Mur vom Mursteg gesehen

Magdalenakirche - Dieser gotische Bau auf romanischer Grundlage aus der

Zeit von 1270 bis 1350 besteht aus dem dreiseitig schließenden Ostchor

und der zweischiffigen Halle mit Kreuzrippengewölben. Besonders

beachtenswert sind die gotischen Glasgemälde mit Szenen aus dem Alten

und Neuen Testament sowie Bildnissen der Stifter (14. Jh.).

Bemerkenswert auch die gotischen Fresken, die Rundbilder der zwölf

Apostel (14. Jh.) sowie der schöne Hochaltar (17. Jh.).

In dem nüchternen, seit der Überarbeitung der Bodenplatten (1988)

wieder urtümlicher wirkenden zweischiffigen und dreijochigen

Hallenlanghaus gehen die zwei schlanken Achteckpfeiler ohne Kapitelle

in Kreuzrippen (bzw. im östlichsten Halbjoch zum Triumphbogen hin in

ein Sternrippengewölbe) über, während die bis auf die tief

heruntergezogenen Dienste mit polygonalen Konsolen ungegliederten Wände

dazu einen reizvollen Kontrast bilden. Die Schlusssteine sind bis auf

zwei reliefierte mit Farbspuren im Langhaus ungegliedert. Die

Raumwirkung wird im Westen durch die stützenlose Eisenbetonempore mit

Stiegenaufgang aus den Jahren 1962/63 beeinträchtigt.

Hinter einem stark eingezogenen profilierten Triumphbogen erhebt sich

leicht erhöht ein kreuzrippengewölbter Chorraum in zwei Jochen mit

5/8-Schluss, der auffallend stark nach Norden geknickt ist. Die Dienste

der Gewölberippen sind durch Figurennischen mit plumpen, im Barock

überarbeiteten Baldachinen unterbrochen und ruhen unter dem

Kordongesims in Höhe der Fenstersohlbänke auf Konsolen auf. Vor der

Nordostecke ist in die Mauer eine gotische Sakramentsnische mit

Kielbogen- und Fialenbekrönung eingelassen und mit einem durchbrochenen

Schmiedeeisengitter versperrt; dahinter eine Tresortüre aus Judenburger

Edelstahl (1962/63).

Von größtem künstlerischen Wert sind die hochgotischen Glasfenster.

Besonders das Presbyterium wird durch sechs zwei- bis vierbahnige

Fenster mit teilweise erneuertem Maßwerk auf schrägem umlaufenden

Sohlbank- und Kordongesims belichtet. Darin befinden sich die 85 auf

acht Fenster verteilten Glasmalereien aus der Zeit um 1380 bis nach

1400. Ihnen liegt wohl eine Stiftung des Bürgers Niclas des Weniger von

1356 zugrunde, aufgrund welcher allerdings die Fresken ausgeführt

worden zu sein scheinen; tatsächlich wurden sie aus Mitteln des

Landschreibers (Finanzverwalters) Paul von Ramung, des Ritters Erkinger

dem Mössinger und der Bürgerfamilie Massolter finanziert.

Der Zyklus ist aufgrund vielfacher Umgruppierungen, des

Erhaltungszustandes der bestehenden Scheiben und etlicher Verluste nur

bedingt rekonstruierbar, dürfte jedoch auf das Leben Mariä und Jesu

ausgerichtet gewesen sein. Die 1927 nach Vorschlag von Eberhard Hempel

neu zusammengestellten Gläser wurden bei der Neueinfügung nach dem

Zweiten Weltkrieg 1950 ausgebessert und 1988-1993 durch die Werkstätten

des Bundesdenkmalamtes in Wien gründlich restauriert. Angefertigt hat

sie eine möglicherweise lokale Judenburger Werkstätte, deren

volkstümlicher Stil sie deutlich von einer anderen, mehr höfisch

orientierten Werkstätte (mit Sitz in Wien?) abhebt. Die Gläser sind

stilistisch mit Ausnahme einer jüngeren Scheibengruppe im

Langhaussüdfenster einheitlich, lassen jedoch ein konsequentes

Bildprogramm vermissen. Die meisten Scheiben haben jeweils eine ganze

Szene oder eine biblische Gestalt zum Inhalt, mehrere Szenen reichen

über zwei Fenster.

Der linke Seitenaltar (M. 17.

Jh.) am Triumphbogen besitzt einen einfachen Rechter zweigeschoßigen

Ädikulaaufbau in schwarz-gold-rotem Farbakkord. Das Seitenaltar,

rundbogige Altarbild zeigt eine Marienkrönung, darunter Franz von

Assisi und den Stadtpatron Nikolaus mit drei Buben in einem Bottich,

die er gemäß Legende nach ihrer Ermordung durch einen habgierigen Wirt

wieder zum Leben erweckt haben soll. Das Oberbild zeigt die Vision des

Franz von Assisi, dem bei der Andacht das Jesuskind erscheint. Seitlich

flankieren zwei charakteristische frühbarocke Engel das Bild. Im

geschwungenen und durchbrochenen Aufsatz ragt die Monstranz als

gegenreformatorisches Symbol auf, begleitet von Flammenvasen.

Der beträchtlich jüngere rechte Seitenaltar

(3. V. 18. Jh.) besitzt eine illusionistische, etwas vorschwingende

Säulenarchitektur und wird von einem Baldachinaufsatz mit Lambrequins

überhöht. Darauf sehen wir eine Krone mit aufsitzender Monstranz. Die

zentrale Vollplastik der Immaculata ist ein qualitätsvolles Werk der

Judenburger

Schnitzwerkstätte des Balthasar Prandtstätter und wird flankiert von

Kleinplastiken des Johannes Nepomuk und Franz vonAssisi (?).

Seitlich stehen plumpe Standfiguren. von Laurentius und Leonhard (17.

Jh.), im Aufsatz hält ein Engelpaar den Vorhang.

Linker Seitenaltar, Mitte 17. Jahrhundert

Rechter Seitenaltar, 3. Viertel 18. Jahrhundert

Jesus und sein erstes Wunder-Zeichen

Künstler: Judenburger Werkstatt

Datierung: Gotik, Ende 14. Jahrhundert

Material: Glasmalerei

Ort: Judenburg, Pfarrkirche HI. Magdalena

In kontrastreicher Farbgebung erzählen die gotischen Fenster der

Judenburger Magdalenenkirche die Heilsgeschichte. In späteren Zeiten

wurde die Szene des Weinwunders oftmals üppig und detailreich

ausgestaltet. Der mittelalterliche Meister einer örtlichen Werkstatt

konzentriert sich in seiner Darstellung auf das Wesentliche. Fast intim

erscheint der Blick auf die Zentralszene. Sie fasst mehrere

Begebenheiten des Johannesevangeliums (Joh 2,1-11) Zusammen: Hinter dem

gedeckten Tisch führt die Muttergottes das Brautpaar und die Jünger an.

Sie weist auf ihren Sohn: „Was er euch sagt, das tut!" Jesus sitzt auf

einem Thron und wendet sich mit einem Segensgestus den Krügen zu, die

ein Diener vor ihn gebracht hat.

Das Wunder ist noch nicht geschehen, der in Wasser verwandelte Wein

noch nicht gekostet. Und doch wird aus der Art der Darstellung klar,

dass kein Zweifel an der Macht und Wunderkraft des Gottessohnes zu

bestehen braucht. Die Szene nimmt im Johannesevanglium eine

Schlüsselstellung ein: Sie schildert den ersten öffentlichen Auftritt

Jesu. In der bildlichen Umsetzung wird die königliche Souveränität des

Gottessohnes hervorgekehrt, diese aber in ein intimes Zueinander Marias

mit ihrem Sohn hineinverwebt. Die Gottesmutter und ihr Sohn sind sich

näher als in den meisten Darstellungen dieses Themas. Die Bewegung der

Hände verknüpft die beiden expressiv. Göttliche Souveränität und

intimes Zueinander als zwei wesentliche Dimensionen des

Christusgeheimnisses verschmelzen in der Darstellung auf gelungene

Weise.

Links vom Eingang steht eine frühbarocke Marienstatue (17. Jh.), die

ehemals als Assistenzfigur zu einer Kreuzigung gehörte; an der Nordwand

des Langhauses hängt ein Kruzifix der Judenburger Werkstätte (1. H. 18.

Jh.), flankiert von einem Engelpaar. An der Langhaussüdseite steht auf

einer barocken Konsole eine monumentale Figur des hl. Georg zu Pferd im

Kampf gegen den Drachen. Am zweiten Langhauspfeiler sehen wir auf einer

Konsole eine spätgotische geschnitzte Madonnenstatue auf einer

Mondsichel, das Jesuskind hält eine Traube in Händen (um 1485).

An der zuvor kahlen Landhausnordwand wurde 1952 ein

monumentales Fresko des hl. Augustinus im Ornat thronend angebracht,

umgeben von Ottilie und den virgines capitales Margarethe, Katharina,

Barbara und Dorothea, mit kleinfigurigen Stifterfiguren, darunter

einige Augustinermönche, in der unteren Zone. Dieses wichtige Werk des

Internationalen oder Weichen Stiles, datiert 1415 und damit parallel

zum Werk des Hans von Judenburg geschaffen, befand sich ursprünglich an

der Chorwand der Augustiner-Eremitenkirche (später Jesuitenkirche,

heute Festhalle) und wurde nach der Freilegung 1938/39 von Hans Esterer

restauriert (mit deutlichen Spuren etwa am Gesicht der Ottilie); eine

dazugehörige Marienkrönung wird im Stadtmuseum ausgestellt.

Fresko des hl. Augustinus im Kreise heiliger Jungfrauen, 1415

Bereits 1908 hat man bei einer Restaurierung im Chorbereich Teile des

Apostelcredos entdeckt, die jedoch erst ab 1936 durch F. Silberbauer

gesichert wurden, bis 1937/38 die übrigen Chorfresken durch Erich Hönig

freigelegt werden konnten. Die in einem Guss entstandenen Chormalereien

bieten ein typisches Beispiel einer mehrteiligen hochgotischen

Dekoration nach einheitlichem Programm, sind jedoch in einzelne

Bildeinheiten aufgegliedert. Sie stammen vermutlich von einem

einheimischen Künstler namens Franziskus, den eine Inschrift unter der

Kreuzigung nennt und von dem mittlerweile Werke in der Gösser

Stiftskirche, in der Leechkirche in Graz, in Murau und im Gurker Dom

bekannt sind. Die stark von der Friulaner Kunst des Trecento geprägten

Fresken stammenaus der Zeit um 1370.

Die Mitte der Nordwand oberhalb des Gesimses nimmt mit einer

Gesamt‚fläche von 5,50 x 3,70 m im unteren Drittel eine dichtgedrängte

vielfigurige Kreuzigung ein,über der in gemeinsamer Komposition

Marientod und -krönung dargestellt sind. Leider ist das kleinformatige

Stifterpaar in der linken Ecke nicht mehr zu identifizieren, auf das

sich die nicht vollständig erhaltene Inschrift unter dem Gesims mit der

Nennung eines Nicolaus (Weniger?) als Auftraggeber bezieht.

Tod und Krönung Mariens, Fresko an der Chornordwand, um 1370

Kreuzigung, Fresko an der Chornordwand, um 1370

Hochaltar (um 1650): Über der gemauerten Mensa mit einem geschnitzten

Antependium aus Ranken, Blumenschüssel und Monogramm (um 1700) erhebt

sich ein schlanker zweigeschoßiger Aufbau in Knorpelwerkornamentik;

beide Geschoße besitzen ein vorgestelltes Säulenpaar, das untere links

und rechts eine Bogenarkatur. Am Sockel auf den Konsolen unter dem

Säulenpaar finden wir links das Judenburger Stadtwappen und rechts das

Allianzwappen Heinrichsberg-Pagge (Hans Heinricher von Heinrichsperg

war seit 1650 Judenburger Burggraf). Im Hauptgeschoss ist das

Mittelbild „Heiliger Wandel“ (Jesuskind zwischen Maria und Josef bei

der Rückkehr aus Ägypten) angebracht, darüber wird Gottvater von einer

Engelschar flankiert. In die seitlichen Arkaturen sind Statuen der

Katharina und Barbara aufgestellt. Anstelle eines gemalten Oberbildes

sehen wir in einer rundbogigen Nische die Statue der büßenden Maria

Magdalena mit Kruzifix vor einem Totenkopf, seitlich flankiert von

einem eleganten Engelspaar auf Konsolen; im durchbrochenen

Rundbogengiebel erhebt sich auf einem Sockel der Erzengel Michael als

Seelenwäger.

Hochaltar, Altarauszug, Statue der büßenden Maria Magdalena

Hochaltarbild „Heiliger Wandel“ (M. 17. Jh.)

Magdalena Kirche

1271 Marien-Spitals Stiftung

Um 1350 golischer Kirchenbau

1805 Brand, Turmhelm erneuert

1964 als Pfarrkirche renoviert

Innen:Golische Glasfenster und Fresken aus 1356-1420

Die frühere Spitals- und heutige Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena

ist sowohl ein bedeutendes Gesamtkunstwerk der lokalen Hochgotik des

14. Jahrhunderts als auch ein frühes Beispiel einer steirischen

Spitalskirche. Die zweischiffige Halle ist das letzte erhaltene

Beispiel eines lokal weit verbreiteten Grundtyps und besitzt eine

überaus reiche und gut konservierte Ausstattung mit Glasfenstern einer

lokalen Werkstätte sowie eine durchaus originelle Chorfreskierung im

Stile des Friauler Trecento. Durch ihre spätere Vernachlässigung ist

der ursprüngliche Zustand des 14. Jahrhunderts überdurchschnittlich gut

überliefert, doch besitzt die Kirche auch gute barocke

Ausstattungsstücke der ersten frühbarocken Welle in der Mitte des 17.

Jahrhunderts und der Hochblüte der Judenburger Werkstätte im 2. Viertel

des 18. Jahrhunderts.

ZWEISTÄNDERDRUCKLUFT- OBERDRUCKHAMMER

Bargewicht 2400 kg

Gesamtgewicht 13.500 kg

Letzter Standort: VEW-Werk Judenburg

Styriapark mit der Brücke über die Mur namens Gußstahlwerkstraße

DOPPELARMIGE KURBELPRESSE

Gewicht 13.000 kg

Letzter Standort: VEW-Werk Judenburg

Gußstahlwerkstraße 20

Judenburg Bahnhof

Die Stadt Judenburg hat einen Bahnhof an der Rudolfsbahn. Am Bahnhof

hält alle zwei Stunden der Railjet nach Villach Hauptbahnhof und nach

Wien Hauptbahnhof. Eine RJ-Garnitur verkehrt nach Venezia Santa Lucia.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne diese Videos antun:

Judenburg, August 2024

Puchmuseum Judenburg, August 2024

Stadtmuseum Judenburg, August 2024