web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Karlstein an der Thaya

Horologenlandl, Oktober 2023

Karlstein/Thaya ist eine Marktgemeinde im Bezirk

Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. Karlstein an der Thaya

liegt im nördlichen Waldviertel und wird von der Deutschen Thaya

durchflossen. Der Ort ist bekannt für das Kräuterpfarrer-Zentrum, Uhrenmuseum und Schloss Karlstein.

Der Markt Karlstein, einst Zentrum des "Horologenlandes", wird überragt von der auf einem steilen Felssporn liegenden Burg. Das Schloss Karlstein

oder auch Burg Karlstein befindet sich auf einem steilen Felsen in

Karlstein an der Thaya in Niederösterreich. Karlstein wird als

Chadelstain im Jahr 1112 erstmals erwähnt. Als Lehensburg verschiedener

Adelsfamilien gehörte Karlstein dem jeweiligen Landesfürsten. Im Laufe

ihrer Geschichte wurde die Burg sehr unterschiedlich genutzt: als

Adelssitz, 1880 als Uhrenfabrik, im 20. Jahrhundert als Jugendherberge,

in den 1960er Jahren als Pensionsbetrieb und heute für Ferienwohnungen.

Mehrmals diente sie auch als Gefängnis. Berühmtheit erlangte Karlstein

im 18. und 19. Jahrhundert als Zentrum des "Horologenlandes". Die

Uhrenerzeugung führte zur Vergrößerung des Ortes und zur Markterhebung

vor 1784. Jedoch ist die Burg seit Jahren im Privatbesitz und leider

nicht öffentlich zugänglich!

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Ausblick auf Karlstein an der Thaya

Erstmals urkundlich genannt wurde Karlstein an der Thaya im Jahr 1112

als Chadelstain, um 1345 bereits Karlstein. Namensdeutung: Burg am

Felsen, die nach einem Mann mit dem Namen Karl benannt ist. Im 18.

Jahrhundert wurde der Ort ein Zentrum der Uhrenindustrie und vor 1784

zum Markt erhoben. Während des Ersten Weltkrieges befand sich hier das

Internierungslager Karlstein an der Thaya.

Jubiläumschronik 800 Jahre - Aus der Geschichte

Das Gebiet um Karlstein wurde etwa im 12. Jahrhundert gerodet, besiedelt und urbar gemacht.

Die erste Nennung der meisten Ortsnamen finden wir in der PRIMA

FUNDATIO des Stiftes St. Georgen (Herzogenburg), wonach dieses Stift

u.a. in folgenden Orten Zehentrechte hatte: Gotfridt Slag, Munichreytt.

Chadelstain, Gossenreytt, Sleter, Griespach, Hachenbart, Ekkrensdorff.

Gerhardsdorff, Tures, Minus Tures, Tumen und Gruenpach. Münchreith (

von Mönchen gerodet) geht auf eine Schenkung des Grafen von Kaabs an

das Kloster Garsten zurück (um 1150). Karlstein wird 1188 in einer

Urkunde der Klöster Pernegg und Geras erstmals erwähnt. Die rasche

Besiedlung des sog. Nordwaldes führte zu Feindseligkeiten zwischen

Böhmen und Österreich, die 1179 in einem Schiedsspruch des Kaisers

Friedrich Barbarossa bereinigt wurden. Die damals festgelegte Grenze

zwischen den beiden Herzogtümern verlief etwas nördlich der heutigen

Staatsgrenze. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Grenzgebiet

immer wieder von feindlichen Heeren heimgesucht (Böhmenkönig Ottokar,

Hussiten, Ungarnkönig Mathias Corvinus). 1645 belagerten die Schweden

vergeblich die Burg. Nach der Niederwerfung des Bauernaufstandes 1597

hatte man den Anführer Andreas Schrembser vermutlich in der Burg

Karlstein festgesetzt, bevor er in Waidhofen gevierteilt wurde. Nach

dem Ersten Weltkrieg (1919/20) war der ungarische Revolutionär Bela Kun

hier interniert.

Die Pfarren Obergrünbach und Münchreith waren anfangs Vikariate der

Mutterpfarre Raabs und wurden 1560 selbständig. Infolge der Reformation

war Münchreith von 1621 bis 1810 eine Filiale von Obergrünbach. Die

Schloßkapelle in Karlstein besteht seit dem 16. Jhdt. 1898-1899 wurde

im Markt die Filialkirche errichtet. 1680 nennen die Kirchenmatriken

erstmals einen „Horologen" (Uhrmacher). Die Uhrenerzeugung erreichte um

1840 ihren Höhepunkt. Damals wurden von 285 Beschäftigten jährlich

140.000 Uhren erzeugt. Aus der Uhren-Hausindustrie entwickelte sich die

heutige feinmechanische Industrie, deren Betriebe ihre Erzeugnisse

größtenteils exportieren. Die alte Tradition führte 1874 zur Gründung

der einzigen Uhrmacher-Fachschule Österreichs, die heute als

Bundesfachschule auch Abteilungen für Mikromechanik und Elektronik

führt. Als Zentrum des „Horologenlandes" wird Karlstein 1732 bzw. 1784

als „Markt" genannt. Seit der Gemeindezusammenlegung 1967-71 umfaßt die

Marktgemeinde Karlstein folgende Orte: Obergrünbach, Thuma, Thures,

Hohenwarth, Münchreith, Göpfritzschlag, Griesbach, Wertenau, Schlader,

Goschenreith, Eggersdorf und Karlstein. 1978 gründete Pfarrer Karl

Rauscher den Verein FREUNDE DER HEILKRÄUTER, der zu einer Bewegung im

ganzen deutschsprachigen Raum geworden ist. Im Paracelsushaus wirkt der

bekannte „Kräuterpfarrer" Hermann-Josef Weidinger.

Kräuterpfarrer-Zentrum - Ein

reiches Angebot wartet auf Sie: Kräutertees, Liköre, Kosmetika, g’sunde

Naturprodukte, der Kräutergarten, Kräuterwanderungen und vor allem eine

kompetente Beratung durch ein freundliches Team! In der Weidinger-

Ausstellung können Sie den Meister der Naturheilkunde in Bild und Ton

erleben.

Hermann-Josef WEIDINGER (1918–2004): Waldviertler Bauernkind, Missionar

in China, Seelsorger, Volksbildner und schließlich Kräuterpfarrer. Mit

seinen Vorträgen landauf, landab, in den Medien und mit seinen Büchern

erreichte er tausende Menschen, denen er den Gebrauch der Heilkräuter,

die Liebe zur Natur und die Ehrfurcht vor dem Leben ans Herz legte.

Der in ganz Österreich bekannte Kräuterpfarrer Hermann-Josef Weidinger

(+ 2004) hatte in Karlstein seine Wirkungsstätte. Sein Werk wird nun

von Kräuterpfarrer Benedikt und einem engagierten Team erfolgreich

weitergeführt. Träger des Ganzen ist der Verein Freunde der Heilkräuter

mit rund 12.000 Mitgliedern weltweit. Im Naturladen findet man ein

reichhaltiges Angebot an Kräutertees, Likören, Salben nach Weidingers

Rezepten sowie viele andere gesunde Sachen und schöne Dinge für Körper

und Seele.

Kräuterpfarrer Benedikt, Prämonstratenser aus dem Waldviertler Stift

Geras, beschränkt sich nicht auf die Vermittlung heilkundlichen Wissens

aus der „Apotheke Gottes”. Für die langjährige rechte Hand des

legendären Kräuterpfarrers Weidinger sind die Heilkräuter ein Zeichen

für die Sympathie Gottes mit den Menschen, ein „Lächeln des Schöpfers”.

Ein Besuch im Kräutergarten mit den Aromaschalen darf nicht fehlen,

ebenso ein besinnliches Verweilen in der

Weidinger-Gedächtnis-Ausstellung, um anschließend in der Teestube bei

einem gemütlichen Plauscherl im Kräuterduft-Ambiente Tee, Kaffee,

Mehlspeisen, Eis oder ein Gläschen „Frohes Gemüt“ zu genießen.

Der idyllischer Kräutergarten wurde liebevoll bepflanzt und wird von

der Mitarbeiterin sorgfältig gehegt und gepflegt. Er ist Lehrpfad und

Schaugarten zugleich. Die Kräuter sind sinnvoll in Themenbereiche

angeordnet und beschriftet. Man kann sie in Ruhe studieren und

genießen. Der Kräutergarten möchte ein kleines Abbild sein von dem, was

man in der Natur findet. Mittendrin der Stein als ruhender Pol auf dem

der Kräuterpfarrer oft gesessen ist.

Frischeerlebnis mit Kräuterduft - Eine völlig neuartige Anlage mit 4

Aromabehältern aus Edelstahl mit Zerstäuberdüsen sorgt seit dem Sommer

2022 im Garten des Kräuterpfarrer-Zentrums für neue Dufterlebnisse. Die

Schalen geben aus Düsen einen angenehmen Aromanebel ab. Diese Anlage

soll auch einen Beitrag zum Klimawandel leisten und Erfrischung an

heißen Sommertagen für Besucher und Besucherinnen bieten. Diese 4

Aromaschalen plante und produzierte die in der Region beheimatete Firma

Sonderanlagenbau Arnhof aus Eggern.

Die Aromaschalen sind witterungsbedingt nur in den Sommermonaten in Betrieb.

Zahlreiche Besucher aus ganz Österreich, einzeln oder in Reisegruppen,

nützen die Gelegenheit, hier Gesundheit zu „tanken“ (auch mit

„geistiger Nahrung“) — oder bei Kräuterwanderungen, Seminaren und

anderen Veranstaltungen tiefer in die Welt der Heilkräuter

„hineinzuriechen“. Viele nehmen als Mitglieder besondere Vorteile in

Anspruch und bleiben über die beliebte Zeitschrift „Ringelblume“ stets

auf dem Laufenden.

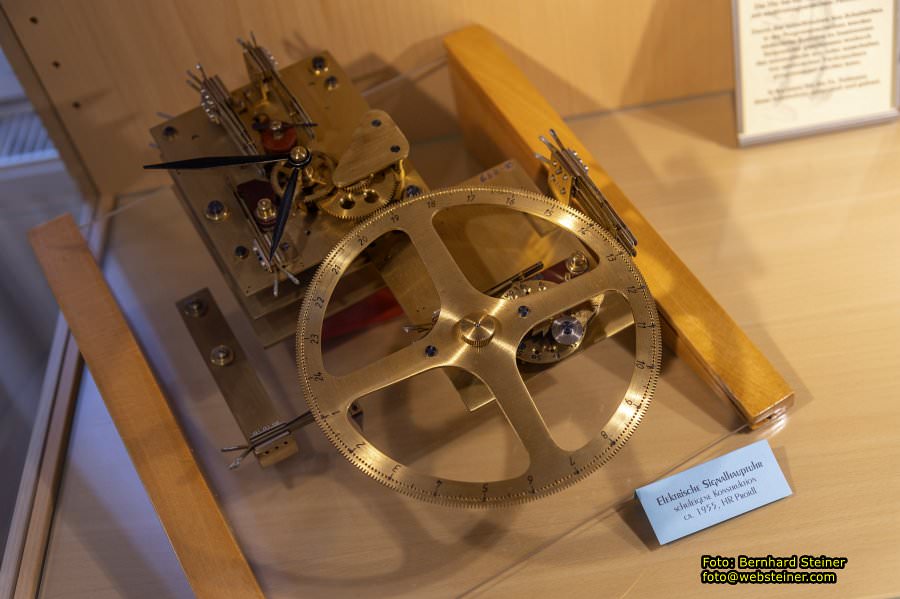

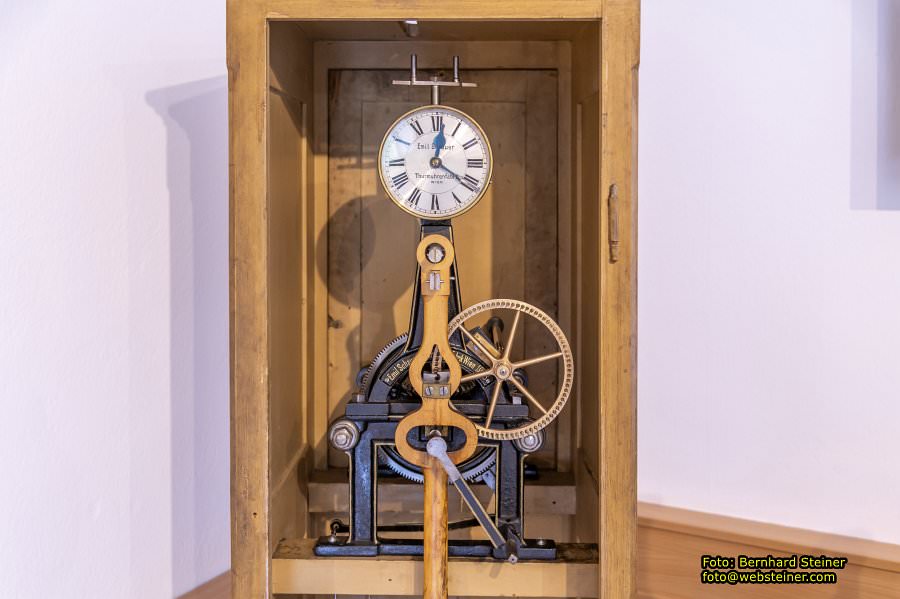

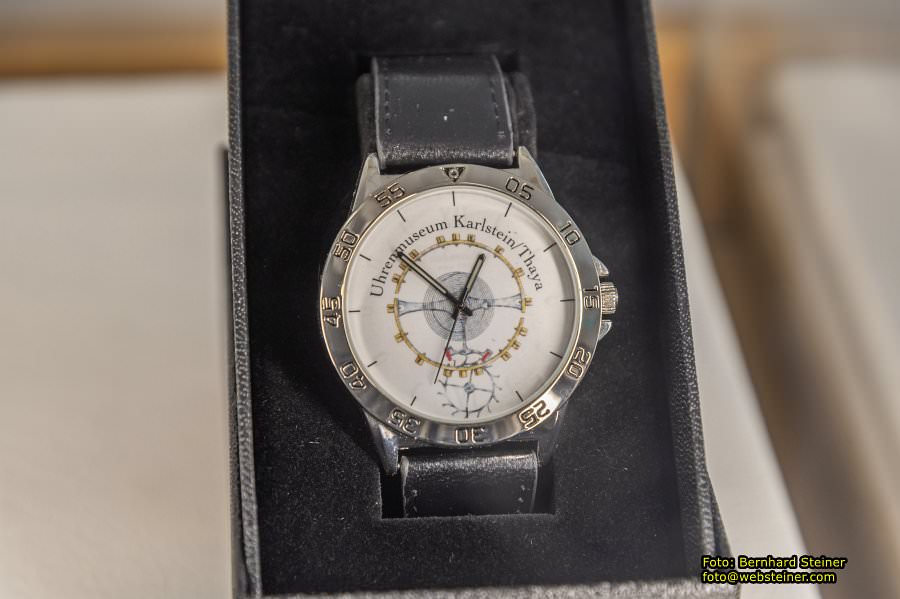

Das Uhrenmuseum in Karlstein

gibt einen Einblick in das Uhrmacherhandwerk und in die Uhrentechnik.

Bewundern Sie rund 200 Exponate, unter anderem Modelle von Hemmungen,

Schlagwerke und ewige Kalender, Präzisionspendeluhren sowie

Konstruktionszeichnungen und ein Passageinstrument zur Zeitbestimmung.

Seit 14. Juli 2003 ist das Uhrenmuseum in den Räumlichkeiten des

aufgelassenen Gendarmeriepostens Karlstein für Besucher geöffnet. An

die 200 Exponate sind im Karlsteiner Uhrenmuseum zu bewundern. In einer

"lebenden Werkstätte" werden Uhren repariert und kleine Serien von

Präzisionspendeluhren, Planetarien, Tischuhren und Armbanduhren in

Handarbeit hergestellt. Zu sehen sind auch Modelle über Hemmungen,

Schlagwerke und ewige Kalender, Werkzeuge, Messgeräte und Maschinen.

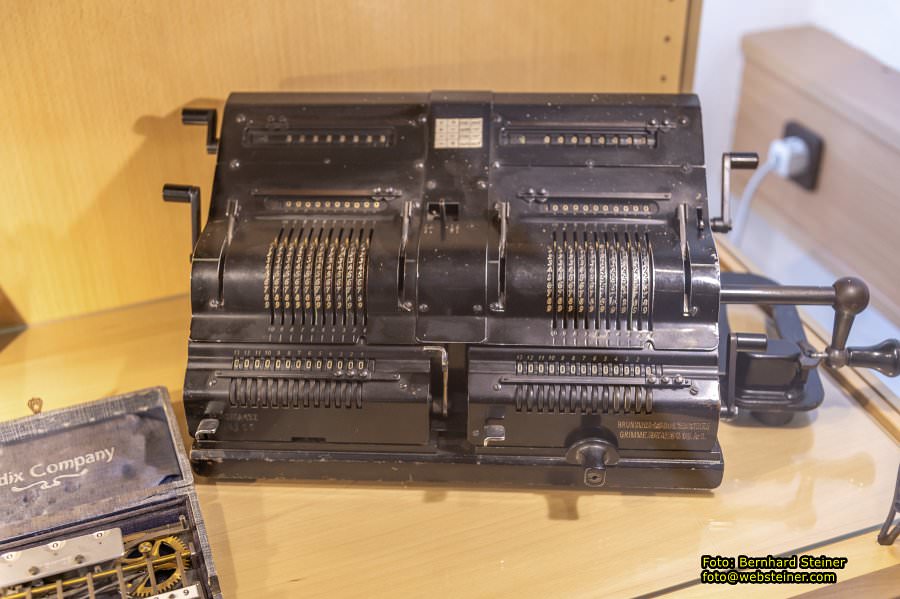

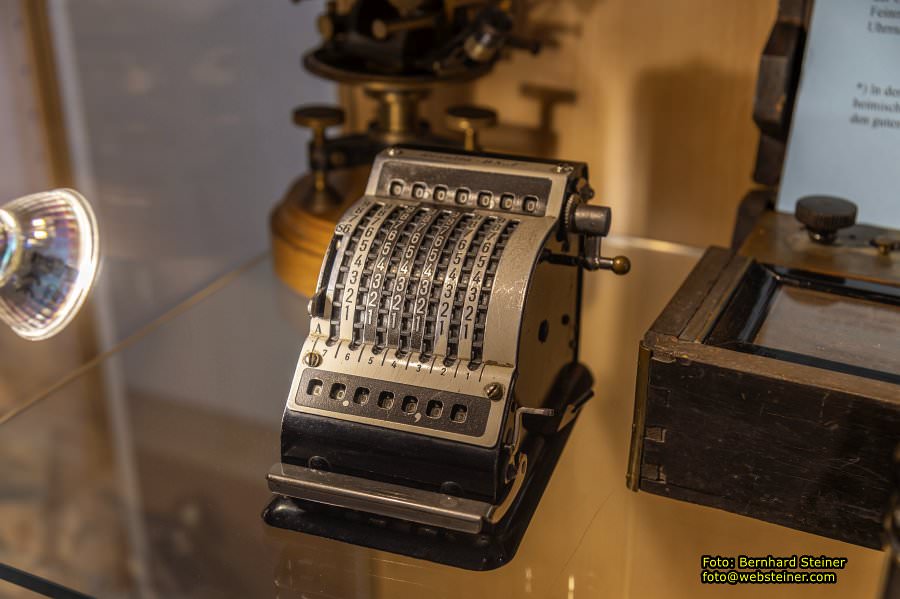

Das Uhrenmuseum an der Hauptstraße gibt Ihnen einen Einblick in das

Uhrmacherhandwerk und seine besondere Bedeutung für Karlstein. An die

200 Exponate sind im Uhrenmuseum zu bewundern. Sie sehen Maschinen und

Werkzeuge, verschiedene Modelle, Regulatoren und Konstruktionen, ein

Passageinstrument zur Zeitbestimmung sowie Rechenmaschinen,

Konstruktionszeichnungen und natürlich Uhren.

Die hölzernen Schwarzwälder Uhren aus Karlstein wurden über Hausierer

in der ganzen Monarchie vertrieben. Zur Blütezeit um 1840 wurden

jährlich bis zu 140.000 Uhren erzeugt. Im Zuge von Fabriksgründungen im

späten 19. Jahrhundert wurde auch in der Burg 1880 eine Uhrenfabrik

eingerichtet. An die alte Tradition erinnern noch etliche Fabriksbauten

sowie die 1874 gegründete einzige Uhrmacher-Fachschule Österreichs.

Die Geschichte der Karlsteiner Uhrmacherei: Da die Landwirtschaft im

Waldviertel, bedingt durch den kargen Boden und das raue Klima, immer

etwas ärmlich war, suchte die Bevölkerung nach einem Nebenerwerb, den

sie hauptsächlich in der Weberei fand. Für viele Orte blieb die

Textilindustrie bestimmend ("Bandlkramerlandl"), diese erlitt gegen

Ende des 20. Jahrhunderts einen Niedergang. Hingegen hatte sich in und

um Karlstein die Uhrmacherei entwickelt, der dieser kleine Landstrich

den Namen "Horologenland" verdankt.

Die ersten "Horologen" (um 1730)

Um die Thronfolge seiner Tochter Maria Theresia zu sichern, opferte

Kaiser Karl VI. den Engländern zuliebe die Ostindische

Handelsgesellschaft. Die Folge war der Bankrott von Graf Mallenthein,

dem "Vater des Bandlkramerlandls" in Groß Siegharts, und damit

verbunden der Niedergang der Baumwollspinnerei in dieser Gegend.

Eine glückliche Fügung wollte es, dass gerade zu dieser Zeit - um 1730

- ein Einwanderer aus dem Böhmerwald namens Pfeiffer hierher kam. In

Münchreith versuchte er sein Glück mit den Kenntnissen der

Uhrenerzeugung, die er sich in seiner Heimat angeeignet hatte. Er fand

Mitarbeiter, denen er sein Wissen weitergab. Bald darauf finden wir in

Karlstein und Umgebung die Berufsbezeichnung "Horologicus", ein

vornehmes Wort für Uhrmacher.

Es wurden einfache Wanduhren aus Holz erzeugt, die Räder aus

Birnenholz, das man in Leinöl kochte. Sie hatten nur den Stundenzeiger

und eine Gehzeit von 12 Stunden. Die Hemmung besaß erst einen

querliegenden Holzunruhebalken (Schwengel), der später durch die runde

Unruh und erst gegen 1830 durch das Pendel ersetzt wurde, das im

Schwarzwald schon um 1740 in Verwendung stand. Die Räder wurden von

Hand geteilt und zurecht gefeilt, bis es einem Uhrmacher gelang, zum

Schneiden der Zähne ein Werkzeug mit zwei parallel laufenden Fräsen zu

konstruieren. Die eigentliche Schneidemaschine lernten die Karlsteiner

später von einem durchreisenden Uhrmacher kennen.

Curt Dietzschold

1852 in Dresden geboren und am 5.5.1922 in Karlstein a.d.Th. gestorben

war Dipl.Ing., wandte sich aber bald der Uhrmacherei zu. In der

Glashütte/Sa unterhielt er eine Werkstatt für den Bau von

Rechenmaschinen, feinmechanischen Apparaten und Präzisionspendeluhren.

Er konstruierte auch außergewöhnliche Uhren und Apparate. Auf Vorschlag

von Moritz Grossmann wurde er 1879 zum Direktor der österreichischen

Uhrmacherschule in Karlstein a.d. Thaya ernannt. Die arg

heruntergewirtschaftete Schule gestaltete Dietzschold zu einer

vollwertigen Fachlehranstalt um. In der Schule, die aus einem Lehrer

und 3 Schülern bestand, wurde zu

dieser Zeit vor allem für die heimische Uhrenindustrie gearbeitet.

Dietzschold und sein von ihm berufener Lehrkörper begründeten den guten

Ruf der Karlsteiner Schule und die gute Verbindung zur Uhrenstadt

Glashütte/Sachsen.

Er verfaßte, teilweise erst nach seiner Erblindung im Jahre 1906, zahlreiche Fachbücher, darunter die folgenden:

„Die Turmuhren mit Einschluß der Kunstuhren", „Die Verzahnung und die

Berechnung der Uhrwerke", „Abriß der Getriebelehre mit besonderer

Anwendung auf die Uhrmacherei und Feinmechanik", „Vorlagen für das

Uhrmachergewerbe", als Ergänzung zu Sauniers „Lehrbuch der Uhrmacherei

in Theorie und Praxis" den Teil „Die Räderuhr und „Cornelius Nepos der

Uhrmacher".

Arithmometre / Arithmometer - Curt Dietzschold beschäftigte sich in

Glashütte mit der Konstruktion und dem Bau von Rechenmaschinen.

Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich allmählich eine

respektable Hausindustrie. In den 100 Jahren seit 1730 hatte sich in

Karlstein die Häuserzahl von 60 auf 120 verdoppelt. Etwa 100 Familien

(600 Personen) waren mit der Holzuhrenerzeugung beschäftigt; in

Karlstein allein waren es 285 Personen, mehr als diese in den

umliegenden Dörfern bis Groß-Siegharts.

Jährlich wurden etwa 140.000 Uhren hergestellt. Aber nicht nur die

Quantität, auch die Qualität hatte sich im Lauf der Zeit gehoben. Man

ging von dem querliegenden Unruhbalken zum Pendel, von Glasglocken zu

metallenen, von Holztrieben zu Drahttrieben, von Holzrädern zu

Messingrädern über. Hatte man früher Teile wie Messingräder aus

Südmähren (Zlabings) bezogen, so wurden diese nun hier selbst erzeugt.

Es hatte sich ein Spezialistentum entwickelt. Neben den eigentlichen

Uhrmachern gab es Gestellmacher, Zifferblattmacher und -maler,

Tonfedererzeuger, Gießer und Werkzeugmacher. Man brauchte Zangen,

Ahlen, Zirkel, Hämmer, Drehmesser und Stichel, Schraubstöcke, Drehbänke

und Räderschneidzeuge.

Die am häufigsten erzeugten Wanduhren waren die 12-stündigen Holzuhren

mit Tonfedern und Glockenschlag, mit Schnur oder Ketten. Daneben gab es

Viertel- und Repetieruhren mit anfänglich liegendem, später stehendem

Windfang, Uhren mit Weckwerk sowie Kuckucksuhren.

Der Vertrieb der Uhren hat sich etwa so abgespielt: 12 bis 20 Uhren

wurden auf einer Buckelkraxen verpackt und zu Fuß, meist im Winter,

nach der Art der Hausierer abgesetzt. Der Preis lag dabei zwischen 6

und 15 Gulden. War die mitgenommene Ware verkauft, wurden den

Hausierern an bestimmte Orte Uhren nachgeschickt. So zogen die Händler

nach Wien, in die österreichischen Länder, nach Mähren und Schlesien.

Kisten mit etwa 40 bis 60 Uhren wurden an Geschäftshäuser nach Brünn

und Olmütz verschickt. Über Ungarn gelangten die Hausierer bis in die

Balkanländer.

Das Jahr 1848 war zwar für die Bauern ein positiver Markstein, für die

Uhrmacher brachte diese Zeit aber einen Niedergang. In der

Hochkonjunktur hatte sich eine gewisse Sorglosigkeit eingestellt. Die

Uhrmacher im "Horologenlandl" waren stehen geblieben und hatten

verlernt, die Produkte zu verfeinern und mit der Entwicklung Schritt zu

halten. Während die Monarchie durch die Revolution von 1848 und die

folgenden Kriegsjahre wirtschaftlich geschwächt war, kam nun eine

übermächtige Konkurrenz aus dem Schwarzwald hinzu, mit welcher die

Karlsteiner weder in der Qualität noch im Preis mithalten konnten.

Die Uhren dieser Zeit verlangten trotz ihrer Einfachheit einen sehr

hohen Arbeitsaufwand. Messingräder, Zapfen und Triebwerke mussten in

die Holzwellen eingebaut werden. Eine Uhrmacherfamilie konnte

wöchentlich bis zu 10 Uhren bauen, dazu musste die meist vielköpfige

Familie täglich mehr als 10 Stunden arbeiten und erreichte dabei nur

einen Verdienst von ca. 1 Gulden.

Diese Versuche zur Belebung des Absatzes blieben leider erfolglos. Von

1854 bis 1866 sank die Zahl der im Uhrmachergewerbe Beschäftigten von

81 auf 32 (in Karlstein allein von 40 auf 18), das Steueraufkommen von

162 auf 69 Gulden; der Jahresabsatz betrug nur mehr 10.000 Uhren. In

ihrer Not wandten sich die Karlsteiner in einem Gesuch um Unterstützung

an die Niederösterreichische Statthalterei sowie direkt an den Kaiser.

Daraufhin kam 1867 der Regierungsbeauftragte Ritter von Dorn nach

Karlstein und erstattete der Regierung einen Bericht, worin er die

Schaffung einer Musterwerkstätte vorschlug. Durch die Uneinigkeit der

Interessenten und die Wirren einer politisch unruhigen Zeit verstrichen

6 Jahre, bis es 1873 endlich gelang, eine Lehrwerkstätte zu errichten.

1874 wurde diese in eine Fachschule für Uhrenindustrie umgewandelt und

in einem neuen Gebäude (an der Stelle des heutigen Internates)

untergebracht.

Curt Dietzschold - der "Vater" der Fachschule

Für die Fachschule begann nach den anfänglichen Schwierigkeiten 1879

der Aufschwung mit der Bestellung des Diplom-Maschineningenieurs Curt

Dietzschold zum Direktor. Er stammte aus Dresden und brachte reiche

Erfahrung auf dem Gebiete des Präzisionsuhrenbaues mit, die er in

Glashütte (Sachsen), dem Mekka der deutschen Uhrmacherkunst, gesammelt

hatte. Er war ein Pionier und anerkannter Fachmann für mechanische

Rechenmaschinen. In Karlstein organisierte er die dreijährige

Fachschule neu und schuf das Konzept für den Fachunterricht. Er schrieb

Bücher, die auf die deutschen Uhrmacherschulen großen Einfluss hatten,

und sein Lehrplan hatte in allen deutschsprachigen Uhrmacherschulen

Gültigkeit.

Seine Persönlichkeit und seine Beziehungen zur Uhrenwirtschaft zogen

weitere tüchtige Männer nach Karlstein: den Nürnberger Werkmeister Paul

Hellmuth, Johann Triska und Reinhold Pilz aus Wien sowie den ehemaligen

Direktor der Genfer Uhrmacherfachschule Oskar Enzmann. 1881 stand der

Lehrplan in seinen Grundzügen fest. Man unterrichtete wöchentlich mehr

als 60 Stunden, davon 50 in der Werkstätte. Die Schüler mussten selbst

die Bestandteile für ihre Uhren herstellen, auch Lagersteine drehen und

polieren usw. Obwohl abends beim Licht der Petroleumlampe gearbeitet

werden musste, wurden Spitzenleistungen an Präzision erbracht.

Die Schülerzahl stieg sehr rasch und erreichte 1886 die Zahl 54. Etwa

die Hälfte davon kam aus Niederösterreich, der Rest verteilte sich auf

die Kronländer der Monarchie von Schlesien bis Dalmatien (die

Karlsteiner Schule war die einzige in Österreich-Ungarn), einzelne

Schüler kamen aus der Schweiz, aus Deutschland und sogar aus Russland.

20 Schüler waren Söhne von Uhrmachern. Die Schule fand internationale

Anerkennung. Fachprominenz aus Paris und Budapest kam nach Karlstein.

Im Jahr 1900 wurde ein Linienschiffsfähnrich der kk. Marine zum Studium

der Behandlung von Seechronometern nach Karlstein abkommandiert.

Bereits 1894 arbeiteten Karlsteiner Absolventen in London, Paris,

Hamburg, Leipzig, München, in der Schweiz und in Ungarn.

Dietzschold leitete die Schule von 1879 bis 1903. Sein Haus in

Karlstein war das erste am linken Thayaufer (heutiges Haus Philipp). Ab

1900 vertrat den bereits Erkrankten und Erblindeten sein langjähriger

Weggefährte Oskar Enzmann. Dietzschold starb 1922 in Krems.

Nachfolger wurde Prof. Alois Irk,

der selbst diese Schule besucht hatte und hier Lehrer war. Er feilte

das von Dietzschold vorgegebene Konzept des Fachunterrichtes weiter

aus. Für die Lehrlinge der hiesigen Betriebe wurde eine

Fortbildungsschule eingerichtet, die von 6 bis 7 Schülern besucht

wurde. 1912 etablierte sich an der Schule die

Meisterprüfungskommission. Im gleichen Jahr wurde Irk beim Deutschen

Uhrmachertag in Eisenach zum Vorsitzenden des Ausstellungsausschusses

gewählt.

Irk war auf Ordnung und Disziplin bedacht. Die Schüler wohnten

durchwegs in Privatquartieren, soweit sie nicht aus der näheren

Umgebung kamen. Die Privatunterkünfte wurden vom Lehrkörper

stichprobenweise kontrolliert, damit die Schüler ihre Lernstunden und

die Nachtruhe einhielten. Sonntag war gemeinsamer Kirchgang nach

Münchreith. Der Direktor und die definitiven Lehrer waren dabei in

ihrer Uniform zu sehen und trugen den Degen. Nach dem Gottesdienst traf

man sich für den Rest des Vormittags zum zusätzlichen Unterricht. 1913

wurde die Schule baulich erweitert, auch der Längstrakt wurde

aufgestockt. In dieser Form blieb das Gebäude an der Sieghartser Straße

bis zum Neubau des Internates 1983.

Regulator mit Schwerkrafthemmung, Gangdauer: 1 Monat, Curt Dietzschold Dir 1879-1903

elektro-mechanischer Sekundenregulator mit elektromagnetischem Selbstaufzug ohne Gangreserve

RIEFLER-Schichtungspendel, gestürzte RIEFLER-Federkrafthemmung luftdichten Glaszylinder, Alois Irk Dir 1905-1925

Nachdem 1914 die Vorbereitungen für das 40-jährige Bestandsjubiläum der

Schule schon angelaufen waren fiel dieses dem Attentat von Sarajewo zum

Opfer. Dafür wurde 1923 die 50-Jahr-Feier festlich begangen. Ein Jahr

später besuchten Bundespräsident Harnisch und Landeshauptmann Buresch

die Schule, und 1929 kam ein Generalmajor aus Berlin als Vertreter der

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 intensivierten

sich die Kontakte zu den deutschen Uhrenzentren. Aus Glashütte in

Sachsen, wo bereits Dietzschold gearbeitet hatte und wo sich die

bedeutende deutsche Uhrmacherschule befand, kam Walter Lange, Sohn

eines berühmten Uhrenfabrikanten, als Schüler nach Karlstein. So konnte

das Know-how, das Dietzschold einst nach Karlstein gebracht hatte,

zurückgegeben werden. Der Kontakt zu Glashütte und Lange ist bis in die

Gegenwart aufrecht.

Durch den Untergang der Donaumonarchie waren große Absatzmärkte

verloren gegangen, so dass nun ein starker Rückgang der Uhrenerzeugung

zu verzeichnen war. Statt 150 Uhrenarbeitern konnten jetzt nur etwa 70

beschäftigt werden die Erzeugung sank auf ein Drittel der

Vorkriegsmenge. Die Weltwirtschaftskrise tat ein Übriges.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: