web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Franzensburg

Schlosspark Laxenburg, April 2023

Geschichte und Gartenkunst erleben, spüren und

genießen – dafür steht der Schlosspark Laxenburg. Freizeiterlebnisse

ganz nach Ihrem Geschmack in atemberaubender Kulisse. Das und vieles

mehr erwartet Sie im größten Landschaftsgarten Österreichs. Begeben Sie

sich auf die Spuren der Habsburgerdynastie. Die Schlösser von Laxenburg

befinden sich in der Gemeinde Laxenburg in Niederösterreich etwa sechs

Kilometer südlich der Landesgrenze zum Bundesland Wien. Im großen

Schlosspark befinden sich das Alte Schloss, der Blaue Hof (bzw. das

neue Schloss) sowie die Franzensburg.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Laxenburg steht in der Gemeinde

Laxenburg im Bezirk Mödling in Niederösterreich. Sie ist dem Fest der

Kreuzerhöhung geweiht und gehört zum Dekanat Mödling im Vikariat Unter

dem Wienerwald der Erzdiözese Wien.

Die Gewölbemalereien in Langhaus und Chor aus der Erbauungszeit stammen

von Adam Obermüller (nach einem Entwurf von Johann Michael Rottmayr ?)

und wurden 1931 wieder freigelegt. Die Stuckplastik unter dem

Kuppelgesims stammt von Hieronymus Alfieri (um 1700). Der Hochaltar

wurde um 1784 nach einem Entwurf von Johann Ferdinand Hetzendorf von

Hohenberg errichtet. Die spätbarocke Kanzel hat Johann Baptist Straub

1730/32 geschaffen. Die Orgel hat Franz Ullmann 1864 in das alte

Gehäuse (1782), wo das Positiv noch von Johann Friedrich Ferstl stammt,

neu gebaut.

Die Kapitelle der Pilaster zeigen den klassischen Akanthus

(Distelblätter), der in Voluten (Schnecken) endet. Im Gegensatz zur

üblichen Form sind die Voluten hier nach oben gerollt (wie in der

Dörflkirche in Vöcklabruck), ein Hinweis auf C. A. Carlone.

Rechter Seitenaltar mit Altarbild „Madonna unter den Säulen". Es wird

in der Literatur ausschließlich in Zusammenhang mit „Geistlichen

Blumenstilleben" behandelt und in der Funktion des Erzherzogs Leopold

Wilhelm als Sammler. Beides erfasst nur einen Teil der damit

verbundenen Fragen, wie die zu Füssen der Madonna niedergelegten Waffen

und die im Hintergrund gezeigte Schlacht beweisen. Leopold Wilhelm

(1614-1662) war der jüngere Bruder Kaiser Ferdinands III. und wurde für

die kirchliche Laufbahn bestimmt. Parallel dazu wurde er auch oftmals

zum militärischen Befehlshaber ernannt. Ab 1647 war er Statthalter in

den Niederlanden und wurde da sofort in die Kriege mit Frankreich und

Spanien verwickelt. Die Einnahme von Gravelingen 1652 war einer der

wenigen militärischen Erfolge dieses Krieges. Darauf geht

wahrscheinlich der Auftrag für dieses Gemälde zurück. Der Erzherzog

legt der Madonna die Waffen zu Füßen; die Schlacht von Gravelingen ist

nur im Hintergrund zu sehen. Bald darauf legte er sein Amt nieder und

kam mit seiner umfangreichen Kunstsammlung nach Wien zurück.

Als Maler sind Daniel Seghers, Jan Davidsz de Heem, Paul de Vos,

Cornelis de Vos und David Teniers überliefert. Bei der Übertragung aus

der Wiener-Gemäldegalerie in die Laxenburger Kirche wurde das Bild zur

Einpassung in den vorhandenen Altaraufbau oben beschnitten. Das Motto

„Si Deus pro nobis, quis contra nos?" (Wenn Gott für uns ist, wer ist

dann gegen uns? Röm 8, 31) blieb erhalten.

Linker Seitenaltar mit dem Altarbild „Geburt Christi" von Ludwig Kohl,

das auf Befehl Maria Theresias 1773 kopiert wurde. (Gegenstück in der

Augustinerkirche in Wien).

14 Kreuzwegbilder nach den berühmten Gemälden von Josef Führich.

Vorlage war die älteste Version dieser Serie von 1834 für die

Stationskapellen am St. Lorenzberg in Prag, die 1836 im Druck

verbreitet wurden.

Als optischer Ausgleich gegen den hohen Raum wirkt das stark

vorspringende den ganzen Raum umlaufende Gesims, das allen Krümmungen

der Wand und allen Wandvorlagen folgt. Es kann darauf hingewiesen

werden, dass viele Bauteile sphärisch gewölbt sind.

Die künstlerische Ausstattung ist von höchster Qualität; Stuckfiguren

und Stuckdekor (Blumenkränze, Fruchtgehänge) stammen im Wesentlichen

von Hieronymus Alfieri. Als Maler wird der Franziskaner Frater Adam

Obermüller genannt, dem der Tod den Pinsel aus der Hand nahm"; also war

1713 die Ausmalung noch nicht beendet. Für das zentrale Bild des

himmlischen Jerusalems" gibt es eine Skizze von Johann Michael Rottmayr

in Privatbesitz, das als Vorbild in Frage kommt.

Das Patrozinium,, Kreuzerhöhung" ist seit dem Frühchristentum bekannt

und wurde vielleicht durch die Reise Friedrichs III. ins Hl. Land 1436

wieder in Erinnerung gebracht. Er wurde in Jerusalem zum Ritter vom

Heiligen Grab geschlagen. Friedrich III. stiftet in Nürnberg in der

Lorenzkirche das „Kaiserfenster" mit Szenen aus der Kreuzlegende (um

1477); er wird hier als Kaiser Konstantin, und seine Gattin Eleonore

als Kaiserin Helena dargestellt. Das Patrozinium „Kreuzerhöhung" für

die Pfarrkirche Laxenburg wurde wohl früh übernommen, aber erst in

Zusammenhang mit der Abhaltung des Markttages am Fest „Crucis" 1516 ist

es schriftlich belegt.

Das Thema „Kreuzerhöhung" ist zunächst durch den Hochaltar vorgegeben;

es wird aber auch durch Zitate aus den Tagesgebeten zu diesem Fest

bestätigt. Die Erstellung des Bau- und Bildprogramms auf der Grundlage

von Zitaten aus der Hl. Schrift (Gegenüberstellung von Altem und Neuen

Testament) ist wohl nur in gemeinsamer Absprache von Bauherr und

Baumeister möglich. Ähnliches gilt für die Bilder der dreizehn Apostel

in den Stichkappen, die von den Fenstern ausgehen. Diese Stichkappen

unterhalb der Kuppel mit den zwischen ihnen liegenden Verstrebungen

müssen schon beim Kirchenbau geplant worden sein.

Kanzel von Johann Baptist

Straub (1704-1784) entstand zwischen 1726 und 1730 neben anderen

Arbeiten für die Schwarzspanierkirche in Wien. Sie wurde 1783 auf ein

Angebot des General-Hofbauamtes hin durch die Pfarre angekauft. Der

Kanzelkorb hat drei deutlich markierte Ansichtsseiten, die seitlich

durch die Propheten Isaias und Jeremias und in der Mitte durch zwei

Engelkinder mit einem Tempietto (=kleiner Tempel) mit drei Fenstern und

drei Türen als Symbol der Ekklesia betont sind. Dazwischen sind zwei

Reliefs, - der Prophet Jonas predigt in Ninive, (Vgl. Jona, 3) und

Johannes der Täufer predigt in der Wüste (vgl. Mt 3, 1-12). Auch der

Schalldeckel ist dreifach geschweift, die Bekrönungsfigur ist der

Evangelist Johannes „Gott ist das Wort", dazwischen ist der Engel des

göttlichen Gerichtes mit dem zweischneidigen Schwert. Das Hauptthema

des Bildschmuckes ist das Wort Gottes.

Hochaltar: Tabernakel mit Cherubim und Muttergottes (Kopie nach

Gnadenbild von Alt-Ötting) unter Baldachin, mit anbetenden Engeln

„Christus als Sieger über Tod und Hölle" von Michael Nußbaumer

(1785-1861). Die Statuengruppe geht auf eine Auftragsarbeit der Wiener

Akademie der bildenden Kunst zurück. Anlässlich der Ausschreibung des

sogenannten Kaiserpreises 1819 erhielt das von Nußbaumer vorgelegte

Modell den ersten Preis. Dazu gehörte die Bewilligung zur Ausführung in

mit Carrara-Marmor verbunden einem Stipendium zum langjährigen

Aufenthalt in Rom. Dort arbeitete er von 1823 bis 1831 an der

Ausführung des Entwurfes. Das vollendete Werk kam nach Wien und wurde

vom Kaiser für das Alte Schloss erworben, wo es in der Kapelle 1839

aufgestellt wurde. Von dort kam es 1931 in die Pfarrkirche.

Orgelpositiv 1762 (oder 1782) von Johann Ferstel, aus der Kapelle des Alten Schlosses.

Orgel von Josef Ullmann 1864 mit älteren Teilen; Orgelkasten um 1782.

Kuppelfresko „Das Himmlische Jerusalem“ mit dem Hinweis des Engels auf die geheime Offenbarung.

Stephanuskapelle - Abraham und Isaak, Kreuzigung, Steinigung des Stephanus

Der Ort Laxenburg ist heute vor allem durch sein Schloss Laxenburg

(Blauer Hof), das neben Schönbrunn der wichtigste Sommersitz der

Habsburger war, und den daran angrenzenden weitläufigen Schlosspark mit

der zu besichtigenden Franzensburg bekannt.

Blauer Hof

Ursprünglich ein alter Freihof mit oft wechselnden Besitzern. Um 1715

Umbauten durch Lucas von Hildebrandt für den Reichsvizekanzler

Friedrich Carl Schönborn. Ab 1762 als neues kaiserliches Lustschloss

für Maria Theresia durch Niccolo Pacassi und Johann Ferdinand von

Hohenberg umgebaut. Hier wurde 1858 Kronprinz Rudolf geboren.

Abbildung der Kirchenfassade, oberhalb des Tores Statue Christus

Salvator, oben Kaiserin Helena und Kaiser Heraklius, die das Kreuz

Christi gefunden haben.

Pfarrkirche

Patrozinium zur Kreuzerhöhung. Zentralbau mit anliegenden Konchen, alle

Bauteile mit sphärischen Gewölben. Erbaut 1693 bis 1699 als Neubau und

Vergrößerung der alten Pfarrkirche. Nach stilistischen Vergleichen wohl

von Carlo Antonio Carlone. Fassade und Turm 1724 bis 1739 wohl von

Mathias Steinl.

Die Franzensburg ist eine

Wasserburg in Laxenburg im Bezirk Mödling in Niederösterreich, die

zwischen 1801 und 1836 im Stil einer alten Burg errichtet wurde. Der

Name rührt vom damaligen Kaiser Franz II. bzw. I., der sie mitten im

Schlosspark als Museum neben den bereits bestehenden Schlössern von

Laxenburg auf einer künstlichen Insel im Parkteich errichten ließ.

Mit 25 Hektar Gesamtfläche hat der Schlossteich

im Schlosspark Laxenburg eine beindruckende Dimension erhalten. Der

Zufluss wird seit über 200 Jahren durch die Triesting im benachbarten

Münchendorf hergestellt. Über den Laxenburger Kanal und den

Forstmeister Kanal werden bis zu 500 Liter Wasser pro Sekunde in den

Schlossteich geleitet. In 24 Stunden erreichen somit bis zu 43.200.000

Liter den Schlossteich. Das entspricht einer Füllmenge von rund 308.570

Badewannen. Das Inhaltsvolumen des Schlossteichs ist nicht minder

beeindruckend. Bei einer durchschnittlichen Wassertiefe von etwa 1

Meter ergibt das ein Gesamtvolumen von rund 250.000.000 Liter Wasser,

das entspricht etwa einer Menge von 1.785.700 Badewannen. Das Wasser

verlässt nach etwa 5-6 Tagen wieder den Schlossteich bei den Schleusen

hinter der Marianneninsel und macht sich wieder auf den Weg in Richtung

Triesting bei den „Kaiser Ablässen" in Achau.

1806 wurde eine Fähre eingerichtet, die über den Teich vom Festland zur

Insel mit der Franzensburg führt. Diese ist bis heute, konzessioniert

als Schifffahrtsunternehmen, in Betrieb. Im Winter wird sie durch eine

Holzbrücke ersetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Insel

ganzjährig über eine Steinbrücke erreichbar.

Die Burg und der umgebende Schlossteich sind eingebettet in einen rund

250 ha großen Schlosspark, der im späten 18. Jahrhundert im Stil

englischer Landschaftsgärten gestaltet wurde. Darin befinden sich

Wälder, Wiesen, mehrere Kanäle, ein Turnierplatz, der Concordiatempel

und weitere Bauwerke wie die „Rittersäule“, eine Marmorbüste des

Kaisers und das Lusthaus.

Die Burg wurde von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg in zwei

Teilen (Ritterburg und Knappenburg) geplant und war von Anfang an als

Museum gedacht. Mit ihrem Rückgriff auf mittelalterliche Bauformen gilt

die Franzensburg als Meilenstein auf dem Weg zum Historismus.

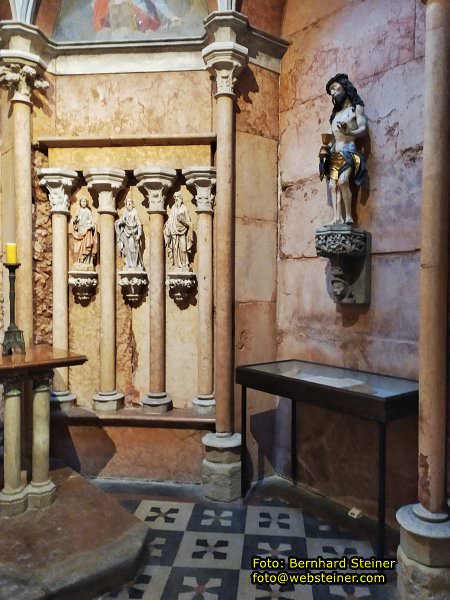

Bestandteile der im Zuge des Josephinismus abgetragenen Pfarrkirche in

Heiligenkreuz wurden dazu verwendet. Auch Versatzstücke älterer Bauten

sind in der Burg integriert, vor allem die Rekonstruktion der

Klosterneuburger Capella Speciosa, des ersten gotisch beeinflussten

Bauwerks im Donauraum.

Der Bau der Burg fiel in die Zeit, in der die Ziegelherstellung südlich

von Wien ihren Anfang nahm. Da ihm der Preis des einzelnen Ziegels zu

hoch schien, kaufte Kaiser Franz kurzerhand die Ziegeleien in Vösendorf

und zusätzlich noch das Schloss Vösendorf.

Beim Durchgang durch das Museum in der Burganlage können verschiedene Räume besucht werden:

Waffensaal

In diesem Raum sind an der Decke die Schilde mit den Wappen der 44 österreichischen Länder und Provinzen montiert.

Habsburgersaal

In der Franzensburg befindet sich im Habsburgersaal eine Hälfte

der Kaiserstandbilder von Paul Strudel (die andere Hälfte steht in der

Hofbibliothek). Im Lothringersaal sind Gemälde der späteren Kaiser um

ein Kupelwieser-Porträt Franz I. gruppiert, sie stammen unter anderem

von Ferdinand Georg Waldmüller und Friedrich von Amerling.

Erster Empfangssaal

Zweiter Empfangssaal

Luisenzimmer

Im „Luisenzimmer“ sind die Raumdecke, die beiden Türverkleidungen

sowie die Türen aus der Burg Rappottenstein aus der Zeit um 1600 zu

sehen.

Speisesaal

Lothringersaal

Namensgeber der Franzensburg ist Kaiser Franz I., der dieses Gebäude

als „Schatzhaus Österreich" von 1798-1801 errichten ließ. Die

Franzensburg ist ein Hauptwerk des romantischen Klassizismus im Stile

der Neogotik. Bis in das Jahr 1835 wurden noch prächtige Erweiterungen

vorgenommen, wie etwa der äußere Burghof mit seiner imaginären

Ahnengalerie im Form von Sandsteinbüsten. Im Inneren befinden sich

durch Ankäufe und Geschenke prunkvolle Inventare wie Kassettendecken,

Marmorböden, Ledertapeten und vieles mehr.

Die Franzensburg - „kleines Schatzhaus Österreich"

Die majestätische Krönung des Schlossparks ist die Franzensburg, eines

der bedeutendsten Bauwerke des Neoklassizismus. Kaiser Franz I. hat

dieses Gartenhaus im altdeutschen Stile von 1798-1801 errichten lassen.

Von Anfang an als Museum und Repräsentationsfläche konzipiert befindet

sich im Inneren eine reiche Ausstattung an Holzkassettendecken,

Ledertapeten, Marmorböden und zahlreichem Mobiliar. Erleben Sie bei

einem Rundgang in der Franzensburg Glanz und Schicksal der

Habsburgerdynastie. Die Franzensburg ist mit dem österreichischen

Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

Schlosspark

Seit dem Mittelalter um das Schloss angelegt. Seit etwa 1785 als

weitläufiger Englischer Landschaftsgarten mit zahlreichen

Staffagegebäuden wie „Franzensburg", „Grünes Lusthaus" oder

„Turnierplatz". Einer der bedeutendsten historischen Landschaftsgärten

Europas, reich an wertvollen Gehölzen, Baumgruppen und künstlichen

Gewässerflächen.

Bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie war Laxenburg ein

wesentlicher Aufenthaltsort der Habsburger. Diese Tradition begann

schon mit Kaiser Karl VI. So wurde von Maria Theresia auch eine lange,

durchgehende Allee von Schönbrunn, nämlich auf der Trasse der heutigen

Schönbrunner Allee, nach Laxenburg errichtet. Die heute nicht mehr

existierende Laxenburger Bahn wurde ebenfalls eigens für den

kaiserlichen Hof zwischen der Südbahn in Mödling und Laxenburg

errichtet.

Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth verbrachten 1854 ihre

Flitterwochen in Laxenburg. Auch zwei ihrer vier Kinder – Gisela

(1856–1932) und Kronprinz Rudolf (1858–1889) – wurden auf Schloss

Laxenburg geboren. Der letzte Kaiser, Karl I., residierte 1917/1918

fast ständig in Laxenburg, weil er damit das von ihm persönlich

geleitete Armeeoberkommando in Baden bei Wien ganz in der Nähe hatte

und politische Kontakte pflegen konnte, ohne dauernd von Wienern

beobachtet zu werden.

Kunst und Antiquitäten im Schloss Laxenburg

Bei der 75. NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse trifft Tradition auf

Moderne. Es lädt die größte und bedeutendste Kunst- und

Antiquitätenmesse Niederösterreichs wieder in die prunkvollen Säle des

Schlosses Laxenburg. Bereits zum 75. Mal präsentieren die renommierten

Kunstexperten aus Österreich und Deutschland die absoluten Höhepunkte

ihres Portfolios. Gezeigt werden Kunstschätze von der Gotik bis zur

Gegenwart - Museales für versierte Sammler wie auch Exponate für ein

jüngeres Publikum. In der Art Lounge mit Blick in den prachtvollen

Laxenburger Park sind einzigartige Skulpturen von Mario Dalpra,

Hans-Peter Profunser, Sebastian Rainer und Maximilian Verhas zu

bestaunen.

JUDITH WAGNER - Men, Bronze, 3-teilig, 2/3, 2016, 280 x 220 x 180 cm

MARIO DALPRA - The Optimist, Bronze patiniert, Unikat, 2021, 190 x 110 x 70 cm

Der Schlosspark Laxenburg mit seiner riesigen Parklandschaft, dem Alten

Schloss, dem Blauen Hof und der romantischen Franzensburg gilt als

eines der bedeutendsten Denkmäler historischer Gartenkunst des 18. und

19. Jahrhunderts mit einer Geschichte bis weit in das 13. Jahrhundert

zurück. Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, genannt „Sisi",

haben einst ihre Flitterwochen hier verbracht, Kronprinz Rudolf hat in

Laxenburg das Licht der Welt erblickt. Von 1306-1918 sommerliche Jagd-

und Privatresidenz der kaiserlichen Familie Habsburg ist der

Schlosspark heute ein äußerst beliebtes Ausflugsziel vor den Toren

Wiens und größter Landschaftspark Österreichs!

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: