web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Leipzig

Mitteldeutschland, September 2024

Leipzig ist eine kreisfreie Stadt sowie mit über

600.000 Einwohnern die einwohnerreichste Stadt im Freistaat Sachsen.

Sie belegte 2023 in der Liste der Großstädte in Deutschland den achten

Rang. Für Mitteldeutschland ist sie ein historisches Zentrum der

Wirtschaft, des Handels und Verkehrs, der Verwaltung, Kultur und

Bildung sowie gegenwärtig ein Zentrum für die „Kreativszene“ und eine

wichtige Messe- und Universitätsstadt.

Leipzig Hauptbahnhof ist der

zentrale Personenbahnhof in Leipzig und gehört mit täglich rund 135.000

Reisenden und Besuchern zu den 15 meistfrequentierten Fernbahnhöfen der

Deutschen Bahn. Der Eisenbahnknoten und Kopfbahnhof verfügt über 23

Bahnsteiggleise. Das Bahnhofsgebäude mit den Bahnsteighallen ist mit

einer überdachten Grundfläche von 83.640 Quadratmetern das flächenmäßig

größte Europas. Die Fassade des Empfangsgebäudes zur Innenstadt ist 298

Meter breit.

Stein Palmen in Leipzig, Deutschland, ist eine einzigartige

Kunstinstallation, die natürliche und urbane Ästhetik verbindet. Dieser

Ort im lebhaften Stadtteil Plagwitz zeigt hoch aufragende Stahlpalmen,

die einen starken Kontrast vor der Kulisse der Industriearchitektur

bilden. Diese Gegenüberstellung bietet eine surreale, fotogene Szene,

die mit der Widerstandsfähigkeit der Natur in städtischen Umgebungen

spielt.

Steinpalmen als Innnehof der Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB)

Evangelisch Reformierte Kirche zu Leipzig am Goerdelerring

Auf dem Richard-Wagner-Platz fanden die Pusteblumen-Brunnen vom

Leipziger Bildhauer Harry Müller ihr neues Zuhause. Bereits 1972 wurden

sie von ihm erbaut und machen mit ihrem originellen Aussehen ihrem

Namen alle Ehre. Der Richard-Wagner-Platz (bis 1913 Theaterplatz) ist

ein Platz in Leipzig im Nordwesten der Innenstadt. Der Platz ist nach

dem Komponisten Richard Wagner (1813–1883) benannt, dessen Geburtshaus

sich in der Nähe befand. Auf der freien Fläche des Platzes wurden die

drei von Harry Müller gestalteten Kunstbrunnen aufgestellt, die bis

1999 auf dem ehemaligen Sachsenplatz standen und von den Leipzigern

„Pusteblumen“ genannt

Pusteblumen-Brunnen am Richard-Wagner-Platz

Das erste Barockgebäude in der Stadt Leipzig war das Romanushaus Katharinenstraße Ecke Brühl. Den Namen erhielt das Haus nach seinem Bauherrn Franz Conrad Romanus.

Im Alter von dreißig Jahren trat er das Amt des Bürgermeisters an und

erwarb sich ein Ansehen bei der Leipziger Bevölkerung. Er setzte sich

konsequent für die kommunale Infrastruktur der Stadt ein. Das

Romanushaus umfasst vier Grundstücke, hat ein sockelartiges Erdgeschoß

und drei verschieden hohe Stockwerke. Das Dach ist als Mansardendach

konzipiert. Das Eckhaus wird durch einen zweistöckigen Erker und einer

abgeschrägten Ecke mit darin befindlichen Fenstern verbunden. Typisch

barocke Schmuckelemente, wie Girlanden, sind an den Eingängen und

Fenstern zu sehen.

Hermes-Statue an der Ecke des Romanus-Hauses - Im Erdgeschoß an der

abgeschrägten Seite des Gebäudes befindet sich zwischen zwei Säulen

eine Nische. Hier ist eine Hermesstatue aufgestellt. Hermes ist in der

griechischen Mythologie der Schutzgott der Reisenden und Kaufleute,

aber auch der Gott der Diebe und Kunsthändler.

Marktplatz Leipzig - Umgestalteter öffentlicher Platz, der für seinen Weihnachtsmarkt und mittelalterliche Architektur bekannt ist.

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus - Museum mit Kunstwerken, Handwerken, Dokumenten und anderen Artefakten der Leipziger Geschichte und Kultur.

Barfußgäßchen 11

Zum Arabischen Coffe Baum - Traditionshaus mit bürgerlich-rustikalen

Gaststuben, gehobenem Restaurant, Drei-Länder-Café und Kaffeemuseum.

Commerzbank, Thomaskirchhof 22

Seit 1212, dem Gründungsjahr von Thomaskirche, Thomanerchor und

Thomasschule, singt der Thomanerchor regelmäßig in der Thomaskirche.

Berühmtester Thomaskantor war Johann Sebastian Bach. Seine

Matthäus-Passion und viele Kantaten wurden hier uraufgeführt. An den

Orgeln der Thomaskirche spielten Wolfgang Amadeus Mozart, Felix

Mendelssohn Bartholdy und Max Reger.

Thomaskirche - Gotische Kirche, in der J. S. Bach als Kantor wirkte, mit regelmäßigen Auftritten des berühmten Knabenchors.

Auf einem 3,20 m hohen Muschelkalksteinsockel, der vom Leipziger

Architekten und Stadtbaurat Otto Wilhelm Scharenberg entworfen wurde

und den Namen des Geehrten trägt, befindet sich eine 2,45 m hohe

Bronzestatue, die vom Leipziger Bildhauer Carl Seffner entworfen und

von der Firma Noack & Brückner gegossen wurde. Sie zeigt den

Thomaskantor Johann Sebastian Bach vor einer (allerdings völlig

ahistorisch im Jugendstil geschmückten) Orgel stehend, die rechte Hand,

eine Notenrolle umfassend, zum Dirigieren erhoben, die linke Hand

gerade vom Orgelmanual gelöst – also mitten in der Arbeit. Der lange

Staatsrock ist offen; die Jacke nur unvollständig zugeknöpft.

Neues Bach-Denkmal im Thomaskirchhof

Am 28. Juli 1750 stirbt Johann Sebastian Bach in Leipzig und wird am

31. Juli auf dem Spitalfriedhof der Johanniskirche bestattet. Im Zuge

der Bach-Renaissance im 19. Jahrhundert beginnt sich eine breite

Öffentlichkeit für die Gebeine Bachs zu interessieren. 1894 wird der

Professor für Anatomie, Wilhelm His, damit beauftragt, aus exhumierten

Knochen die Gebeine Bachs zu identifizieren. Sein abschließendes Urteil

lautet: „Die Annahme, daß die am 22. October 1894 an der

Johannis-Kirche in einem eichenen Sarg aufgefundenen Gebeine eines

älteren Mannes die Gebeine von Johann Sebastian Bach seien, ist im

hohen Grade wahrscheinlich." Die Gebeine werden am 16. Juli 1900 in

einem Steinsarkophag in der Krypta der Johanniskirche beigesetzt.

Bei der Bombardierung Leipzigs 1943 wird die Johanniskirche zerstört.

Nach dem 2. Weltkrieg verständigen sich Stadt, Landeskirche und

Thomaskirche darauf, die Gebeine Bachs in seine alte Wirkungsstätte zu

überführen. Der Rat der Stadt stimmt dem zu. Maurermeister Malecki

erhält den Auftrag, die Gebeine Johann Sebastian Bachs in die

Thomaskirche zu überführen. Da er die Gebeine in einem unverschlossenen

Zinksarg in der Krypta der zerstörten Johanniskirche vorfindet,

entscheidet sich Malecki am 28. Juli 1949 (Bachs Todestag) für eine

sofortige Überführung. Er fährt den offenen Zinksarg auf seinem

Handkarren quer durch die Stadt zur Thomaskirche. Er soll die Gebeine

Bachs Superintendent Heinrich Schumann mit den Worten übergeben haben:

„Tach, Herr Superintendent, ich bring'n Bach'n." Die Gebeine werden in

der Nordsakristei notdürftig aufgebahrt und bis zur Schließung des

Sargdeckels am 13.8.1949 Tag und Nacht von Gemeindemitgliedern bewacht.

1950 wird die Grabstätte nach einem Entwurf des Architekten Fritz

Bornmüller in den Stufen zum Chorraum errichtet und am 28. Juli 1950,

dem 200. Todestag Bachs, feierlich eingeweiht. Im Zuge der

Innenrenovierung 1961-1964 wird die Ruhestätte unter Verwendung der

Bronzeplatte von 1950 in den Chorraum verlegt.

Neugotischer Altar, Hochaltar 1888/89 - Nach Entwurf von Constantin Lipsius erbaut, 2016 wieder im Chorraum der Thomaskirche aufgestellt

Bachgrab - Ruhestätte von Johann Sebastian Bach, seit 1950

Bach-Grab - 1949 wurden die Gebeine von Johann Sebastian Bach von der

im Krieg zerstörten Johanniskirche in die Thomaskirche überführt. 1950

wurde zum 200. Todestag des großen Thomaskantors im Chorraum das

Bach-Grab errichtet.

Neugotischer Jesus-Altar - Der

architektonische Entwurf des neugotischen Jesus-Altars wurde 1888

angefertigt und stammt von Constantin Lipsius (1832-1894). Er stand bis

zur Innenrenovierung 1964 in der Kirche und wurde im Jahr 2016 nach der

Überführung des Pauliner-Altars in die Neue Universitätskirche St.

Pauli (2014) wieder aufgestellt.

Von 1723 bis 1750 war Johann Sebastian Bach als Director Musices

Lipsiensis und Cantor zu St. Thomae der ranghöchste Musiker Leipzigs.

Damals wie heute war der Thomaskantor Angestellter der Stadt. Zu Bachs

Amtspflichten gehörte die musikalische Ausbildung der Knaben an der

Thomasschule sowie die musikalische Gestaltung der Gottesdienste an den

beiden Hauptkirchen St. Thomas und St. Nicolai sowie an der Neukirche

(später Matthäi-Kirche genannt) und an der Petri-Kirche. Bach lebte mit

seiner zweiten Frau Anna Magdalena Bach geb. Wilcke in der alten

Thomasschule am Thomaskirchhof. Hier ging er zur Beichte und zum

Abendmahl.

In den ersten Leipziger Amtsjahren hat Bach wöchentlich neue Kantaten,

insgesamt etwa 150 Kompositionen, geschaffen. Aus späterer Zeit sind

weitere 30 nachweisbar. Hinzu kommen Passionsmusiken, Kantaten zur

jährlichen Feier des Ratwechsels sowie zahlreiche Kompositionen für

besondere Anlässe. Bach hat in den Leipziger Kirchen auch Werke fremder

Komponisten aufgeführt, die er teilweise überarbeitete. In der

Thomaskirche wurden unter anderem die Matthäus-Passion (1727) und die

verschollene Markus-Passion (1731) erstmals aufgeführt, in der

Nikolaikirche die Johannes-Passion (1724) und das Weihnachts-Oratorium

(1734/35).

Die Inneneinrichtung der Thomaskirche aus der Bach-Zeit ist fast

vollständig beseitigt worden. Das gilt auch für die beiden Orgeln. Die

große Orgel stammte in ihren ältesten Teilen aus dem Jahre 1511. Die

kleinere Orgel ging sogar auf das Jahr 1489 zurück. Neben verschiedenen

Abendmahlsgeräten und den Superintendentenbildern im Altar-raum stammen

das Löbelt-Kreuz und der Taufstein aus der Bach-Zeit.

Der Taufstein aus Marmor und Alabaster wurde in den Jahren 1614/1615

geschaffen und steht in der Mitte des Chorraums zwischen Altar und

Bach-Grab. Der Deckel ging im vorigen Jahrhundert verloren. An diesem

Taufstein wurden elf Kinder Johann Sebastian Bachs aus seiner Ehe mit

Anna Magdalena Bach getauft.

Taufstein von Franz Döteber 1614/15, Marmor und Alabaster

Kreuzrippengewölbe und Sauer-Orgel

Das prachtvolle Gewölbe des gotischen Langhauses verleiht der

Thomaskirche eine eindrucksvolle Akustik. Das farbige Rippensystem

bringt in seinem Kontrast zum getünchten Putz die dynamischen

Kräftebahnen der Hallenkirche sehr plastisch zum Ausdruck. Die

Sauer-Orgel auf der westlichen Chorempore baute Wilhelm Sauer im Jahre

1889. Ursprünglich hatte das romantische Instrument 63 klingende

Stimmen, 1908 wurde diese Zahl auf 88 erhöht. 2005 wurde sie

restauriert und auf ihren Originalzustand aus dem Jahr 1908

zurückgeführt.

Bach-Fenster - Das Fenster

wurde 1885 vermutlich von Carl de Bouché gestaltet und ist Teil der

Memorialfenster auf der Südseite des gotischen Langhauses.

Bach-Orgel - Im Zuge der

vollständigen Restaurierung der Thomaskirche wurde auf der Nordempore

gegenüber dem Bach-Fenster die Bach-Orgel von Gerald Woehl (Marburg)

gebaut. Ihr Klangbild orientiert sich am Stil des mitteldeutschen

Orgelbaus des 18. Jahrhunderts. Die Bach-Orgel verfügt über 61 Register

auf 4 Manualen und Pedal, Zimbelstern und ein Glockenspiel. Das Gehäuse

zitiert die Orgel der 1968 gesprengten Universitätskirche. Diese hat

Johann Sebastian Bach 1717 begutachtet und auf ihr hat er immer wieder

gespielt.

Die dreischiffige Hallenkirche hat eine Gesamtlänge von 76 m. Die Länge

des Hauptschiffs beträgt 50 m, die Breite 25 m und die Höhe 18 m. Der

Chor ist gegen das Langhaus leicht nach Norden abgewinkelt. Das Dach

hat einen ungewöhnlich steilen Neigungswinkel von 63° und ist damit

eines der steilsten Giebeldächer Deutschlands. Im Inneren verfügt es

über sieben Ebenen (Firsthöhe 45 m). Die Decke des Langhauses besteht

aus einem farblich abgesetzten Netzrippengewölbe.

Neben dem Altar ist ein kleiner musealer Bereich.

Mendelssohn-Portal - Während

der neugotischen Umgestaltung wurde die Thomaskirche Richtung Westen

geöffnet und das von Constantin Lipsius gestaltete Portal angesetzt.

Heute steht vor dem Portal auf dem Promenadenring das 1936 von den

Nazis zerstörte und 2008 rekonstruierte Mendelssohn-Denkmal. Aus Anlass

des 200. Geburtstages von Felix Mendelssohn am 3. Februar 2009 wurde

das Portal nach ihm benannt.

Das Mendelssohn-Denkmal in der

Nähe des als Mendelssohn-Portal bekannten Westportals der Thomaskirche

in Leipzig ehrt den Komponisten und ehemaligen Leipziger

Gewandhauskapellmeister sowie Gründer des Conservatoriums der Musik

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Felix Mendelssohn Bartholdy steht als 2,8 Meter hohe bronzene

„Gründerzeit-Figur mit Toga“ auf einem gestuften Sockel aus Granit. Der

obere Sockelteil wurde aus rotem Meißner Granit gefertigt, die unteren

beiden Stufen bestehen aus grauem Granit. Die Gesamthöhe des Denkmals

beträgt 6,8 Meter. Mendelssohn hält in der linken Hand eine Notenrolle

und in der rechten, vor einem Notenpult stehend, einen Taktstock, ein

Hinweis darauf, dass er als erster Dirigent im modernen Sinne wirkte.

Zu Mendelssohns Füßen sitzt die Muse der Musik Euterpe auf den Stufen,

auf eine Lyra gestützt. An den Seiten gruppieren sich je zwei

musizierende Engel, die linken singend, die rechten auf Flöte und

Violine spielend. Der Sockel trägt vorn den Namen des Tondichters und

hinten die Inschrift „Edles nur künde die Sprache der Töne“. Auf der

linken Seite des Sockels symbolisiert eine Orgel in einem

Bronze-Medaillon die geistliche Musik; auf der rechten Seite stehen

Masken, eine Vase mit Tanzszene, Flöten und Schwert für die weltliche

Musik.

Neues Rathaus Stadt Leipzig - Monumentales Rathaus mit beeindruckendem Blick auf die Stadt von seinem 114,7 m hohen Turm.

Das Neue Rathaus in Leipzig ist seit 1905 der Sitz der Stadtverwaltung.

Es befindet sich an der südwestlichen Ecke des Innenstadtrings in

Sichtweite des Reichsgerichtsgebäudes, dem Sitz des

Bundesverwaltungsgerichtes. Der 114,7 Meter hohe Rathausturm gilt als

höchster in Deutschland und ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Das Gebäudeensemble aus Rathaus (Martin-Luther-Ring 4–6) und dem

dazugehörigen Stadthaus (Burgplatz 1) verzeichnet auf einer

Nettogrundfläche von ca. 65.870 m² insgesamt 1.708 abgeschlossene

Räume. Der seinerzeit größte Rathausneubau im Deutschen Reich ist auch

heute noch der größte Profanbau dieser Art weltweit.

Die Passage Petersbogen befindet sich im Einkaufszenturm Petersbogen

Fanshop 1. FC Lokomotive Leipzig in der Schloßgasse 6-8

Der 1. FC Lokomotive Leipzig, Verein für Bewegungsspiele e. V., kurz 1.

FC Lok oder Lok Leipzig, ist ein Fußballverein aus dem Leipziger

Stadtteil Probstheida. Der Verein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als

VfB Leipzig dreimal deutscher Fußballmeister. 1945 zwangsweise

aufgelöst, wurde an gleicher Spielstätte die Traditionslinie durch den

1. FC Lokomotive Leipzig erfolgreich fortgesetzt. Der Verein galt als

einer der erfolgreichsten Fußballvereine in der DDR.

Die Moritzbastei ist der

einzige erhaltene Teil der ehemaligen Stadtbefestigung der Stadt

Leipzig. Sie liegt am Kurt-Masur-Platz im Südosten der Leipziger

Innenstadt. Von 1979 bis 1993 wurde sie von der Universität Leipzig als

deren Studentenclub betrieben. Seit 1993 wird sie im Auftrag der

Stiftung Moritzbastei Leipzig durch eine GmbH als Kulturzentrum

bewirtschaftet.

Schiller-Denkmal - Das

Schillerdenkmal steht in der Lenné-Anlage, nahe der Schillerstraße in

der Innenstadt Leipzigs. Die Büste Friedrich Schillers auf der hohen

Stele zeigt sein Abbild. An der Stele lehnen zwei lebensgroße nackte

Figuren, die die Trauer und die Erhabenheit darstellen. Schiller schaut

mit hohlem, dämonisch anmutendem Blick nach Westen zur Deutschen Bank.

August Schmiemann aus Leipzig-Plagwitz war es, der nach dem Entwurf von

Johannes Hartmann den 4,5 Meter hohen Marmorblock bearbeitete und

gestaltete.

Das City-Hochhaus Leipzig steht am südwestlichen Rand des

Augustusplatzes in Leipzig. Das Hochhaus mit 34 Etagen ist ein

Wahrzeichen der Stadt und mit 142,5 Metern (Gesamthöhe mit

Antennenträger: 155 m) das höchste Gebäude Leipzigs. Aufgrund der drei

langen, leicht nach innen gewölbten Längsseiten bei einer überhöhten

Schmalseite kann die Form des Gebäudes aus Straßensicht als ein

aufgeschlagenes Buch interpretiert werden. Wegen seiner ursprünglichen

Nutzung durch die Universität Leipzig entstand im Volksmund der Name

Uniriese.

Das im Jahr 1972 als Sektionsgebäude der Universität errichtete

Hochhaus, wurde nach den Entwürfen des Architekten Herrmann Henselmann

gebaut, der unter anderem auch als Architekt des Berliner Fernsehturms

internationale Beachtung fand. In Form eines aufgeschlagenen Buches

wurde das weithin sichtbare Gebäude auch bald im Volksmund als

„Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder auch „Steiler Zahn“ benannt.

Am besten lässt sich das wunderschöne Panorama von Leipzig auf der

Aussichtsplattform in der 31. Etage genießen. Blick auf die

Thomaskirche und am Thomaskirchhof.

Red Bull Arena - Fußballstadion, Heimspielstätte von RB Leipzig und regelmäßig Konzertort für internationale Künstler.

Russische Gedächtniskirche beim Friedenspark, dahinter das Völkerschlachtdenkmal

Leipzig Hauptbahnhof

Die größte und zugleich prachtvollste Brunnenanlage des Leipziger Stadtgebiets ist der Mendebrunnen.

Er befindet sich auf dem Augustusplatz vor dem (neuen) Gewandhaus

(♁Lage) und ist der einzig erhaltengebliebene Teil des alten

Platzensembles. Namensgeberin des Brunnens ist Marianne Pauline Mende

geb. Thieriot († 25. Januar 1881).

Der Mendebrunnen ist als eine Allegorie auf die Bedeutung des Wassers

für den Menschen zu verstehen. Die maritimen Darstellungen verkörpern

Gestalten der griechischen Mythologie: Gleich zweimal wird Triton, der

Sohn des Poseidon, mit menschlichem Oberkörper und doppelschwänzigem

Fischleib dargestellt. Die Tritonfiguren zügeln sich kraftvoll

aufbäumende Hippokampen, Fabelwesen halb Pferd, halb Fisch, was als

Beherrschung der Meeresgewalten durch den Menschen gedeutet werden

kann. Die Nereiden auf den Konsolen des fast 18 m hohen Obelisken

symbolisieren den Nutzen, den die Menschen aus dem Umgang mit dem Meer

ziehen.

Die Oper Leipzig ist ein

Drei-Sparten-Theater, bestehend aus der eigentlichen Oper, dem

Leipziger Ballett und der Musikalischen Komödie (Operette und Musical)

am Augustusplatz. Anfang 1868 eröffnete mit Goethes Iphigenie auf

Tauris das von Carl Ferdinand Langhans geschaffene Neue Theater.

Nachdem die Ruine des von Bomben zerstörten Baus abgetragen worden war,

wurde dort das Opernhaus gebaut und 1960 mit den Meistersingern von

Nürnberg eingeweiht.

Das Krochhochhaus in Leipzig

wurde in den Jahren 1927/1928 für die Privatbank Kroch jr. KGaA

errichtet und war das erste Hochhaus der Stadt. Der als Uhrturm

gestaltete und 43,2 m hohe Stahlbetonbau befindet sich an der Westseite

des Augustusplatzes (Goethestraße 2).

Herausragendes Merkmal des Hochhauses und damit Wahrzeichen des

Augustusplatzes ist das auf dem Dach befindliche Schlagwerk. Es besteht

aus drei Glocken, die von der Glockengießerei Schilling & Söhne in

Apolda gegossen wurden. Die Glocken werden von zwei 3,30 m großen

Glockenmännern – die damals als das größte Turmschlagwerk der Welt

galten – geschlagen. Die Glockenschlägerplastiken stammen von Joseph

Wackerle (1880–1959). Unterhalb der Glocken ist die lateinische

Inschrift OMNIA VINCIT LABOR (Alles überwindet [die] Arbeit)

angebracht. Darunter befindet sich die von zwei

Löwenreliefdarstellungen flankierte Anzeige der Mondphasen, welche die

gesamte Frontpartie des 12. Geschosses einnehmen, Fenster gibt es

deshalb im 12. Geschoss nur an der Gebäuderückseite. Das 11. Geschoss

besitzt auch nur zwei statt der in den anderen Etagen verwendeten 3

Fenster, zwischen denen sich eine Turmuhr mit einem Zifferblatt von

4,30 m Durchmesser befindet. Die Uhr wurde 1928 gefertigt von der

Bernhard Zachariä Thurmuhrenfabrik Leipzig, dem damals weltweit

führenden Produzenten von Turmuhren.

Völkerschlachtdenkmal ist ein 91 Meter hohes Denkmal der Völkerschlacht von 1813 mit Aussichtsplattform und historischem Museum. Davor befindet sich der See der Tränen.

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig wurde 1898 bis 1913 unter der

Leitung von Bruno Schmitz im Monumentalstil errichtet. Es erinnert an

den entscheidenden 18. Oktober 1813 der Völkerschlacht bei Leipzig

während der Befreiungskriege. Das Monument stellt einen Turm dar, in

dem sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta befinden. Mit einer Höhe von

rund 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas.

Vom 16. bis 19. Oktober 1813 fand vor den Toren der Stadt Leipzig die

sogenannte Völkerschlacht statt. Sie führte im Rahmen der

Befreiungskriege zu einer Niederlage Napoleons gegen die Truppen

Russlands, Österreichs, Preußens und Schwedens. In der Schlacht, die

bis zum Ersten Weltkrieg als die größte der Geschichte galt, kämpften

Deutsche auf beiden Seiten. Bereits am 18. Oktober 1813 war die

Völkerschlacht zugunsten der Verbündeten Preußen, Österreich, Russland,

Schweden und weiterer europäischer Staaten entschieden worden.

Die bildhauerischen Elemente des Völkerschlachtdenkmals entstanden

unter der Leitung von Christian Behrens und Franz Metzner. Sowohl

außerhalb als auch innerhalb besitzt das Denkmal einen reichen

Skulpturenschmuck. An der Außenwand des Kuppelbaus befinden sich zwölf

kolossale Freiheitswächter. Sie stellen Ritterfiguren dar, die ihre

Köpfe gesenkt haben und sich auf ihre Schwerter stützen. Am oberen Rand

des Turmbaus steht die Inschrift „18. OKTOBER 1813“, welche sich auf

den entscheidenden Tag der Völkerschlacht bezieht. Am oberen Rand der

Freitreppe steht die Inschrift „GOTT MIT UNS“, welche sich auf den

Schlachtruf der Preußen in den Befreiungskriegen bezieht.

Beim Bau des Völkerschlachtdenkmals und bei der Fertigung seiner

Monumentalfiguren ist der Granitporphyr als Beuchaer Werkstein bekannt

geworden. Für das Bauvorhaben wurden 26.500 Steinblöcke in Beucha

gewonnen, bearbeitet und nach Leipzig gebracht.

Von der Freitreppe aus gelangt der Besucher in den Innenraum, der sich

in die unterhalb gelegene Krypta und die oberhalb gelegene Ruhmeshalle

teilt. Die Krypta stellt das symbolische Grab der mehr als 120.000

Gefallenen der Völkerschlacht dar. Die acht Pfeiler der Krypta sind als

riesige Totenmasken ausgebildet, vor denen jeweils zwei monumentale

Totenwächter stehen. Sie stellen Ritterfiguren dar, die ihre Köpfe

gesenkt haben und sich auf ihre Schilde stützen. Darüber öffnet sich

als zentraler Gedenkraum die Ruhmeshalle mit vier kolossalen Tugenden

der Deutschen in den Befreiungskriegen: Volkskraft auf der Nordseite,

Opferbereitschaft auf der Ostseite, Tapferkeit auf der Südseite, und

Glaubensstärke auf der Westseite. Als Vorbilder der 9,5 Meter hohen

Statuen dienten dem Bildhauer Franz Metzner die altägyptischen

Memnonsäulen bei Theben. Die massiven Rundbögen zwischen den

Tugendfiguren sind mit bunten Glasfenstern und schweren Eisentüren

versehen, die der Ruhmeshalle den Anschein einer Kathedrale verleihen.

Totenwächter in der Krypta und Tugendfigur Volkeskraft in der Ruhmeshalle

Unmittelbar vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich ein künstlich

angelegtes 162 × 79 Meter großes Wasserbecken, in dessen

Wasseroberfläche sich das Monument spiegelt. Die Umfassung des

Wasserbeckens ruht auf einer Pfahlgründung. Zu diesem Zweck entwickelte

Rudolf Wolle vorgefertigte Säulen aus Eisenbeton, die auch patentiert

wurden.

See der Tränen

Reiterfiguren innerhalb der Kuppel - Den Abschluss des Figurenprogramms bilden 324 Reiterfiguren an der Innenwand des Kuppelbaus.

Tugendfiguren in der Ruhmeshalle: Glaubensstärke und Volkeskraft

Mit 91 Metern Höhe ist es das höchste Denkmal Europas und eines der

bekannten Wahrzeichen Leipzigs. Es bildet eine weithin sichtbare

Landmarke mit markanter Silhouette, das bei klarer Luft vom 105

Kilometer entfernten Fichtelberg zu sehen ist. Die New Yorker

Freiheitsstatue ist zum Vergleich nur rund 2 Meter höher als das

Leipziger Völkerschlachtdenkmal.

Ausblick nach Süden auf Südfriedhof und Krematorium Leipzig, am Horizont das Kraftwerk Lippendorf

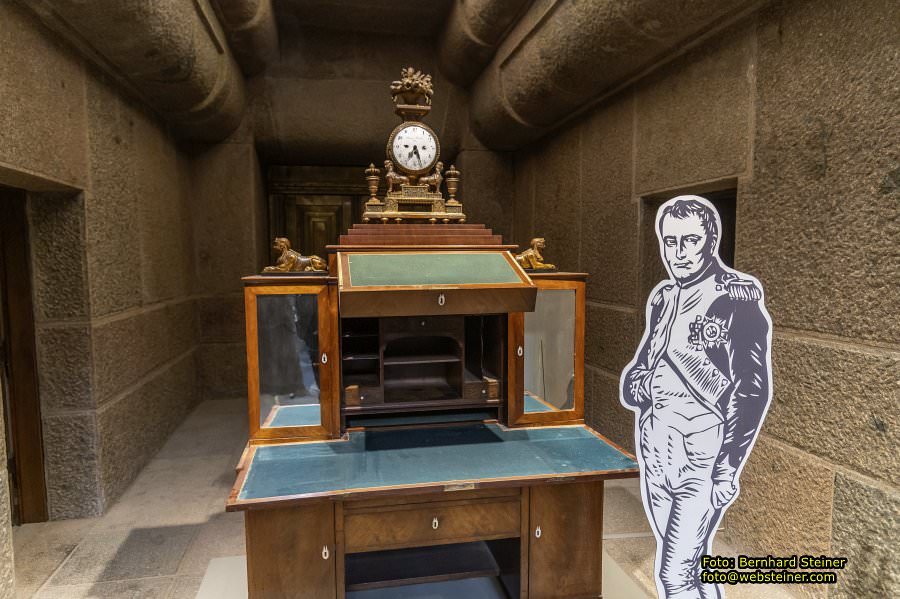

Napoleons Schreibtisch

Im Jahre 1801 ließ der Besitzer des Hôtel de Prusse am Leipziger

Roßplatz für einen Aufenthalt des russischen Zaren Alexander I. das für

diesen vorgesehene Zimmer angemessen ausstatten. Dazu gab er bei dem

Leipziger Tischlermeister Johann Jacob Petutschnigk unter anderem

diesen Schreibtisch in Auftrag. Er bildete das zentrale Objekt in der

fortan „Fürstenzimmer" genannten Suite. Die Nacht vom 18. auf den 19.

Oktober 1813 verbrachte Napoleon I. in diesem Zimmer, wo er sich mit

seinem Generalstabschef Berthier und dem französischen Außenminister

Maret über den Rückzug seiner Truppen in der bereits verlorenen

Völkerschlacht beriet. Die Vorstellung, dass Napoleon an diesem

Schreibtisch möglicherweise die letzten Befehle für die bis dahin

größte Feldschlacht der Menschheitsgeschichte ausfertigte, ist

faszinierend. Im Jahre 1921 wurde der Hotelbetrieb eingestellt, das

Inventar verkauft. Den Schreibtisch erwarb eine Leipziger Familie in

deren Besitz er sich bis heute befindet.

Fassade von Fischer-Art in der Karl-Liebknecht-Straße. Michael

Fischer-Art (* 13. März 1969 in Leipzig) ist ein deutscher Maler und

Bildhauer. In Anlehnung an den Sozialistischen Realismus bezeichnet

Fischer-Art seine Arbeiten als dem „Marktwirtschaftlichen Realismus“

zugehörig. In seiner Bildsprache bedient er sich satter Farben, großer

Flächen, einfacher Strukturen und comicartigen Muppets, wodurch ein

hoher Wiedererkennungswert entsteht.

Fischer-Art-Haus, Karl-Liebknecht-Straße 43, Leipzig, Deutschland

Der Bayerische Bahnhof in Leipzig liegt südöstlich der Leipziger

Altstadt südlich des Bayrischen Platzes. Der Bahnhof wurde 1842 von der

Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn-Compagnie in Betrieb genommen und galt

bis zu seiner Schließung im Jahr 2001 als der älteste in Betrieb

befindliche Kopfbahnhof Deutschlands (andere Quellen sprechen vom

ältesten noch erhaltenen Kopfbahnhof der Welt). Die Gleisanlagen wurden

im Rahmen der Bauarbeiten für den City-Tunnel Leipzig vollständig

abgebrochen.

Altes Bahnhofsgebäude des Sächsisch-Bayerischen Bahnhofs

An ihre Stelle trat eine unterirdische Station, die im Dezember 2013 in Betrieb genommen wurde.

Bayerischer Bahnhof, Rolltreppe der S-Bahn-Haltestelle

Der Reichshof ist ein

Geschäfts- und ehemaliges Messehaus in der Leipziger Innenstadt und das

Eckgebäude Reichsstraße 2/Ecke Grimmaische Straße. Die Ecke ist

abgeschrägt und trägt drei Ziergiebel. Der Eckbau wird gekrönt von

einer kupfergedeckten Kuppelkonstruktion mit einem Laternenaufbau. An

der Ecke weist der Eingang ein kleines bekröntes Kupferdach auf. Die

Dachschrägen tragen sieben bzw. drei Gauben mit Bogendach. Die durch

Lisenen und Simse gegliederten Fassaden weisen neobarocke

Schmuckelemente auf.

Alte Börse - Prächtiges Barockgebäude aus dem 17. Jahrhundert und ehemaliger Sitz der Leipziger Börse. Davor das Goethedenkmal.

Das Goethedenkmal in Leipzig

ist eine auf einem hohen Sockel stehende Bronzestatue auf dem

Naschmarkt vor der Alten Handelsbörse. Sie stellt Johann Wolfgang von

Goethe (1749–1832) mit Bezug auf seine fast dreijährige Studienzeit in

Leipzig als jungen Mann dar. Es wurde von Carl Seffner (1861–1932)

geschaffen. Die 2,65 Meter große Bronzestatue des jungen Goethe steht

auf einem 2,5 Meter hohen Sockel aus rotem Granit. Haltung, Untergrund

der Statue und das Rokokokostüm zeigen, dass der Student im Freien

lustwandelt.

Die Alte Börse am Naschmarkt

ist Leipzigs ältester Barockbau. 1678 von Leipziger Kaufleuten

errichtet, diente sie 200 Jahre lang als repräsentativer

Versammlungsort. Hier wurden Geschäfte abgeschlossen, Auktionen

abgehalten und Wechsel gehandelt. Heute wird die Alte Börse für

Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, Kongresse sowie

private und öffentliche Feste genutzt.

Riquethaus - Die Riquet &

Co. AG war ein Unternehmen für Herstellung und Vertrieb von Kakao,

Schokoladen, Pralinen und Bonbons in mit Sitz in Leipzig. 1888

eröffnete das Unternehmen einen Verkauf im Haus Goethestraße 6

gegenüber dem Neuen Theater. Um die Mietkosten dafür zu sparen, wurde

1908–1909 ein vom Architekten Paul Lange entworfenes eigenes Messe- und

Geschäftshaus auf dem Eckgrundstück Schuhmachergäßchen 1–3 /

Reichsstraße errichtet. Sein pagodenhafter Dachaufbau und die

außergewöhnliche Fassadengestaltung durch aufwändige farbige

Jugendstil-Mosaike mit werbendem Charakter lehnen sich an die

klassische chinesische Baukunst an. Der seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts zum zentralen Bildmotiv in Riquet-Werbeanzeigen gewordene

Elefant schmückt mit zwei kupfergetriebenen lebensgroßen Köpfen der

Tiere den Eingangsbereich des Geschäftshauses.

Passage Speck's Hof - Specks

Hof erstreckt sich über 82 Meter längs des Schuhmachergäßchens zwischen

Reichs- und Nikolaistraße, in denen das Gebäude Frontlängen von 40 bzw.

47 Metern besitzt. Nach Süden grenzt es an den Reichshof, das Hansahaus

und an den Nachkriegsneubau mit dem Fürstenerker.

GESCHICHTE - Der Speck's Hof im Zeitenwandel

Im Jahre 1815 erwarb Maximilian Speck von Sternburg das Eckhaus und gab

ihm den Namen „Speck's Hof". Es blieb 74 Jahre im Besitz der Familie.

Schon 1430 befand sich an der Adresse des heutigen Speck's Hof ein

großes Gebäude. Es diente als Wohnhaus, Brauhaus und Weinkeller in

einem. 1904-1906 wurde das HansaHaus erbaut. Im Jahre 1909 wurde der

Speck's Hof als Handelshaus mit 5000 m² Ausstellungsfläche eröffnet.

Die Erweiterung zur Nikolaistraße war 1912 abgeschlossen. Mit 10.000 m²

Ausstellungsfläche wurde der Speck's Hof zum größten Messehaus seiner

Zeit. 1928 entstanden üppig ausgestattete Lichthöfe, Passagen und

Treppenhäuser.

Das Erdgeschoss des Gebäudes durchziehen tonnengewölbte Passagengänge,

zum Teil noch mit geprägter Kupferdecke. Ein Gang verläuft von der

Reichs- zur Nikolaistraße mit einer Abzweigung ins Schuhmachergäßchen;

ein Zweig führt ins Hansahaus.

Die Gänge werden durch drei glasbedachte Lichthöfe unterbrochen, die im

Westen beginnend, mit A, B und C bezeichnet werden und Grundflächen

zwischen 40 und 50 m² besitzen. Ihre Wände sind künstlerisch gestaltet.

Details im Lichthof B - Moritz Götze schuf in moderner Tradition des

Art Brut, der Pop Art und des Comics und in Anlehnung an

mittelalterliche Bilderbögen eine Geschichte der Leipziger Messe.

Das Hansahaus in Leipzig ist ein in der Innenstadt gelegenes Büro- und

Geschäftshaus, dessen Geschichte eng mit der Leipziger Messe verbunden

ist. Das Hansahaus stellt in Verbindung mit Specks Hof einen Teil des

Leipziger Passagensystems dar.

Glasdach des Lichthofs

Das Gebäude in der Leipziger Ritterstraße 8–10, heute Geschwister-Scholl-Haus,

ist in den Jahren 1908–1910 als Sitz der ersten deutschen

Handelshochschule (gegründet 1896) auf einem der ältesten Grundstücke

der Universität Leipzig, dem Großen Fürstencolleg, errichtet worden. Am

20. Februar 1948 wurde in einer Feierstunde der Leipziger

Studentenschaft das Haus dem Andenken der Geschwister Sophie und Hans

Scholl (Angehörige der Widerstandsgruppe Weiße Rose, 1943 hingerichtet)

gewidmet und in der Portalnische der Schriftzug Geschwister-Scholl-Haus

angebracht.

Die Nikolaikirche (offiziell:

Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai) ist die älteste und größte Kirche

in der Innenstadt von Leipzig sowie neben der Thomaskirche die

bekannteste Kirche der Stadt. Der nach dem heiligen Nikolaus benannte

Sakralbau ist Hauptkirche der evangelisch-lutherischen

St.-Nikolai-Kirchengemeinde Leipzig. Die Umgestaltung und Ausstattung

des Innenraumes der Nikolaikirche stellt eine bedeutende Schöpfung des

Klassizismus dar.

Nikolaikirche Leipzig - Bedeutendes Architekturdenkmal, vom

französischen Klassizismus inspirierter Innenraum & Säulen in

Palmenform.

St. Nikolai - Evangelisch-Lutherische Stadt- und Pfarrkirche

Der Mut zu baulichen und konzeptionellen Veränderungen schuf eine

Kirche, an der die Stadt-, Kirchen-, Glaubens-und Kunstgeschichte von

Beginn an ablesbar wird: In Folge der Verleihung des Stadt- und

Marktrechtes an Leipzig im Jahr 1165 beschlossen die Bürger der Stadt

den Bau der Kirche, die dem Heiligen Nikolaus geweiht wurde. Der

Heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron der Handelsleute und Reisenden.

Noch heute erkennt man an der westlichen Fassade (Haupteingang) die

ursprünglich romanische Bauform mit Rundbögen und Doppelturmanlage. Aus

romanischer Zeit stammt auch das Kruzifix im Altarraum (um 1250).

Im Jahr 1525 war der Umbau der romanischen Basilika zu einer

spätgotischen Hallenkirche vollendet. Die sogenannte Lutherkanzel im

gotischen Stil aus dem Jahr 1521 befindet sich heute in der

Nordkapelle. Die Reformation wurde 1539/40 in Leipzig eingeführt, in

St. Nikolai durch Pfarrer Johannes Pfeffinger, den ersten

Superintendenten der Stadt. In den Jahren 1723-1750 sorgte Johann

Sebastian Bach für eine lebendige kirchenmusikalische Ausgestaltung der

Gottesdienste in St. Nikolai und St. Thomae. Seine Amtseinführung als

„Director musicae" fand am 30. Mai 1723 in St. Nikolai statt. Er war

gleichermaßen für beide Kirchen zuständig. Die im Jahr 1998

aufgestellte Bachstele in der Nähe des Eingangsbereichs erinnert an das

Wirken des Komponisten.

Orgel mit restauriertem Ladegast-Prospekt

Die heutige Orgel geht auf ein Instrument, das 1862 von dem Orgelbauer

Friedrich Ladegast (Weißenfels) mit mechanischen Trakturen und 83

Registern auf vier Manualen und Pedal erbaut wurde, zurück.

In der ältesten Leipziger Kirche führte Johann Sebastian Bach mit dem

Thomanerchor im wöchentlichen Wechsel mit der Thomaskirche seine

Kirchenmusik auf. Hier erklangen u. a. Kantaten und erstmals die

Johannes-Passion. Der Kirchenraum wurde um 1790 durch eine

klassizistische Neugestaltung grundlegend verändert. Die Ladegast-Orgel

von 1862 ist die größte Kirchenorgel in Sachsen. Mit mehr als 1400 Sitzplätzen gehört die Nikolaikirche zu den größten Kirchen Sachsens.

Neben dem Hauptaltar wurde 1982 für das erste Friedensgebet auf einem Ständer aus Metall ein einfaches Holzkreuz aufgestellt.

Aus der Barockzeit stammen Hauptturm (1730) und Portal (1759). Unter

der Leitung des Stadtbaudirektors Johann Friedrich Carl Dauthe wurde in

den Jahren 1784-1797 der Kircheninnenraum im klassizistischen Stil

ausgestaltet. Im Zuge dieser konzeptionellen Umgestaltung entstanden im

Altarraum und in den Vorhallen die Gemälde von Adam Friedrich Oeser

(1717-1799), dem ersten Direktor der Leipziger „Zeichen- und Malerey-

und Architectur-Academie". Die von dem Weißenfelser Orgelbaumeister

Friedrich Ladegast gebaute Orgel wurde im Jahr 1862 geweiht und im Jahr

2004 durch die Bautzner Orgelbaufirma Eule restauriert und erweitert.

Mit 6804 Pfeifen, 103 Registern und fünf Manualen ist sie die größte

Kirchenorgel Sachsens. Im Zusammenhang mit Restaurierungsarbeiten an

der Kirche gestaltete der Leipziger Künstler Felix Pfeifer im Jahr 1905

vier Passionsreliefs aus Alabaster im Altarraum.

Die „Offene Kirche" entwickelte sich seit 1980 mit der Friedensdekade

und den seit 1982 wöchentlich montags 17 Uhr durchgeführten

Friedensgebeten. Im Herbst 1989 wurde die Nikolaikirche Ausgangspunkt

der gewaltfreien Montagsdemonstrationen, die den Zusammenbruch des

DDR-Staates wesentlich herbeiführten und die Einheit Deutschlands ohne

Krieg und Sieg ermöglichten: Ein Wunder biblischen Ausmaßes. Der

Osterlichtbaum „Gesprengte Fessel" (Ostern 1995) im Mittelgang der

Kirche erinnert an die Ereignisse von 1989. Ein weiteres Symbol für

Frieden und Versöhnung stellt das 1996 der Kirchgemeinde verliehene

Nagelkreuz von Coventry dar. Umfassende

Restaurierungsarbeiten, die in drei Perioden zwischen 1968 und 2004

durchgeführt wurden, lassen heute den Kircheninnenraum wieder in seiner

frühklassizistischen Ausstattung erstrahlen. Mit mehr als 1500

Sitzplätzen gehört die Nikolaikirche zu den größten Kirchen Sachsens.

Der Nikolaikirchhof ist ein Platz in der östlichen Innenstadt von

Leipzig. Auf ihm steht die Nikolaikirche. Kirche und Platz besitzen

besondere Bedeutung für die Friedliche Revolution 1989. Der zweite Bau

auf der Nordseite ist das 1886/1887 nach Plänen von Hugo Licht erbaute Predigerhaus

- das Pfarr- und Gemeindehaus der Kirchgemeinde St. Nikolai. Von der

Straßenseite wirkt das Predigerhaus wie ein normales Eckhaus.

Tatsächlich ist es eine Dreiflügelanlage, deren kurze Seitenflügel mit

den Nachbargebäuden zwei kleine Innenhöfe bilden. Das Predigerhaus ist

viergeschossig. Neun Fensterachsen wenden sich zum Nikolaikirchhof,

drei zur Ritterstraße. Die Ecke ist gebrochen und trägt einen mit einem

Türmchen bekrönten polygonalen Eckerker.

Nikolaisäule auf dem

Nikolaikirchhof - Ausgehend von den Friedensgebeten in der

Nikolaikirche eroberte 1989 der Protest den öffentlichen Raum. Eine mit

Palmwedeln gekrönte Säule aus dem Kirchenschiff ist auf dem Platz

nachgebildet worden. Das Projekt des Leipziger Künstlers Andreas

Stötzner trägt den Gedanken des Aufbruchs symbolisch aus der Kirche

hinaus. Zwei Drittel der zum Bau benötigten Mittel wurden durch Spenden

von Bürgern, Unternehmen und Einrichtungen erbracht.

Nikolaisäule auf dem Nikolaikirchhof und Nikolaikirche Leipzig

Nikolaisäule auf dem Nikolaikirchhof und Nikolaikirche Leipzig

Speck's Hof

Alte Börse und Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus am Marktplatz

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus am Marktplatz

Neues Rathaus Stadt Leipzig mit Rathausturm am Stadthaus, Burgplatz

Uni-Riese Leipzig

Mendebrunnen und Oper Leipzig am Augustusplatz

Das Gewandhaus zu Leipzig ist

ein 1981 eingeweihtes Konzertgebäude am Augustusplatz in der Innenstadt

von Leipzig. Sighard Gille schuf 1980–1981 das 714 m² große und 31,80 m

hohe Deckengemälde Gesang vom Leben für die Foyers. Es ist das größte Deckengemälde Europas und von keiner Stelle aus als Ganzes sichtbar.

Ägyptisches Museum der Universität Leipzig

Oper Leipzig am Augustusplatz

Johannapark - Vom Leipziger Bankier Wilhelm Seyfferth angelegter und nach seinem Tod 1881 der Stadt gestifteter Landschaftspark.

Blick vom Johannapark in den Osten: City-Hochhaus = Uniriese =

Weisheitszahn mit 142,5 m und davor rechts der 114,7 Meter hohe

Rathausturm

Lutherkirche beim Johannapark, leider geschlossen

Gohliser Schlösschen - Landhaus im Rokokostil mit Park und Restaurant für kulturelle Veranstaltungen, Hochzeiten und Konferenzen.

Unzeitgemäße Zeitgenossen ist

der Titel einer Bronzeplastik des Hallenser Bildhauers Bernd Göbel (*

1942) nahe dem östlichen Beginn der Grimmaischen Straße in Leipzig.

Eine quadratische Säule in 1,90 Meter Höhe (Oberkante) mit einem 2,90

Meter langen Querbalken gleichen Querschnitts verbunden. Die Höhe ist

so bemessen, dass ein normal großer Mensch den Balken nicht unterqueren

kann, ohne dass es zu einem (Denk-)Anstoß kommt. Die Säule, entstanden

in den letzten Jahren der DDR, hat im oberen Teil einen breiten Riss,

den ein kleiner Mann mit primitiven Mitteln – Ast und Seil – zu

stabilisieren versucht.

Auf diesem „unsicheren“ Unterbau stehen auf unterschiedlichen

Balancierunterlagen fünf 1,40 Meter hohe nackte Bronzefiguren, die

abwechselnd in die entgegengesetzte Richtung orientiert sind. Sie haben

alle ein kleines, in Gold gefasstes Detail. Das Balancieren deutet an,

dass sie zunächst mit sich selbst beschäftigt sind. Es sind dies, von

der nördlichen Seite beginnend,

die Pädagogikerin mit einem goldenen (Holz-)Hammer,

der Diagnostiker mit einem goldenen Hörrohr,

die Rationalisatikerin mit einer goldenen Säge,

der Stadtgestaltiker mit einem goldenen Lorbeerkranz, den Finger

am Sprengzünder und den Blick in Richtung der 1968 gesprengten

Universitätskirche

der Kunsttheoretiker mit goldener Nase und goldenen Ohren.

Das Alte Rathaus ist ein Wahrzeichen der Bürgerstadt Leipzig und gilt

als einer der schönsten Renaissancebauten Deutschlands. Von den Resten

alter Gefängniszellen im Keller über die historischen Räume des

Hauptgeschosses bis hin zum Turm ist das Haus gleichsam ein Kompendium

Leipziger Stadtgeschichte und damit das wertvollste Museumsobjekt

selbst. Das Alte Rathaus in Leipzig – die Ostseite des Marktes der

Messestadt dominierend – gilt als einer der bedeutendsten deutschen

Profanbauten der Renaissance. An seiner Rückseite liegt der Naschmarkt.

Bürgermeister und Stadtverwaltung sind seit 1905 im Neuen Rathaus

untergebracht. Höhe Rathausturm: ca. 41 Meter

"Mann und Frau" von Carver K. Schwabein von 1968, platziert in der Reichsstrasse in Leipzig

Nikolaikirchhof mit Richard Wagner Ausstellung in Alte Nikolaischule, Antikenmuseum der Universität Leipzig und Predigerhaus

Fischer-Art auf Brühl-Arkade, Ostseite von Leipzig Marriott Hotel

Leipzig Hauptbahnhof- historisches Gebäude

Der imposante Bau in einer Länge von 300 m und den 26 Bahnsteigen ist

eine Kathedrale für die Eisenbahn. Die alten Wartesäle, der Speisensaal

und der Querbahnsteig lassen den Glanz der vergangenen Eisenbahnepoche

fühlen. Der Bau des Hauptbahnhofes war eine technische und

organisatorische Meisterleistung. Aus vier alten Bahnhöfen wurde der

neue Leipziger Zentralbahnhof. 1913 wurde der erste Teil - die

Westhalle - in Betrieb genommen. Bei der Konstruktion der Gleishalle

wurde das Prinzip von Gustave Eiffel - genietetes Eisenfachwerk -

verwendet. 1915 war der gesamte Querbahnsteig fertig. Er erreicht eine

Länge von 270m und macht deutlich, dass ein Palast für die Reisenden

gebaut worden ist.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: