web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Mondsee

am Mondsee, Juli 2024

Die Marktgemeinde Mondsee mit 4.000 Einwohnern liegt

im oberösterreichischen Salzkammergut am gleichnamigen See, dessen

Südufer teilweise die Grenze zum Land Salzburg bildet. Der Ort liegt im

Gerichtsbezirk Vöcklabruck auf 493 m Höhe im Hausruckviertel am Mondsee.

Das Amtshaus der Landgemeinden befindet sich in den Räumen des ehemaligen Gymnasiums in Mondsee im Salzkammergut.

In der Römerzeit bestand hier eine Siedlung, wie Funde beweisen, eine

Straße verband sie mit Juvavum, dem römischen Salzburg. Um 600 begannen

die Bayern das Mondseerland zu besiedeln und rodeten die Wälder. 748

gründete der Baiernherzog Odilo aus dem Geschlecht der Agilolfinger das

Kloster Mondsee. Die Entwicklung wurde von da an sowohl in

geistig-kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht vom Kloster

geprägt.

Ursprünglich im Ostteil des Herzogtums Bayern liegend, kam der Ort mit

dem Mondseeland nach dem Landshuter Erbfolgekrieg 1506 zum Erzherzogtum

Österreich. Noch im selben Jahr verpfändete Kaiser Maximilian das

Mondseeland an den Erzbischof von Salzburg. Erst nach 60 Jahren wurde

die Rückkaufklausel geltend gemacht und somit kam das Mondseeland 1565

zum Land Österreich ob der Enns. Während der Napoleonischen Kriege war

der Ort zwischen 1809 und 1816 nochmal Bayern zugeschlagen.

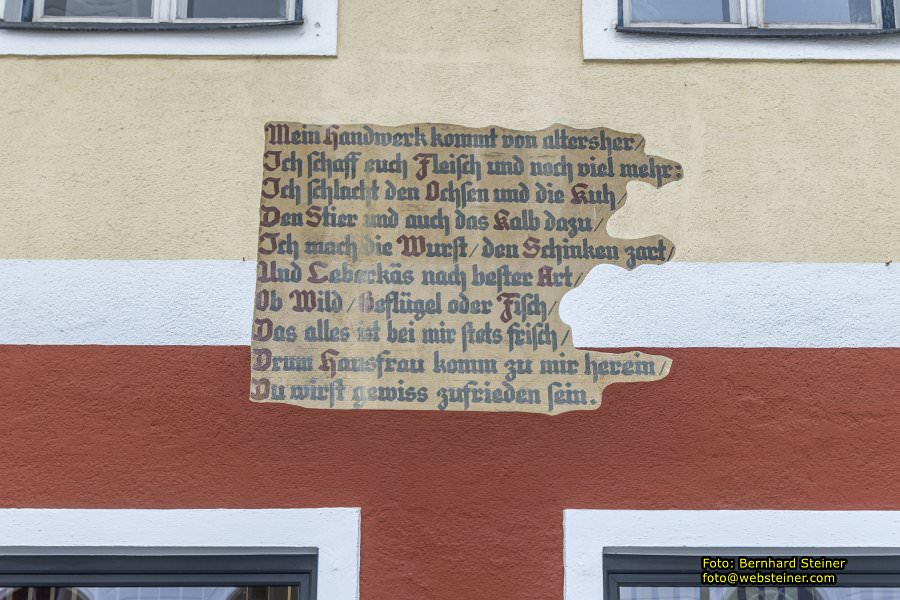

Herzog Odilo-Straße 36, 5310 Mondsee

Mein Handwerk kommt von altersher /

Ich schaff euch Fleisch und noch viel mehr:

Ich schlacht den Ochsen und die Kuh /

Den Stier und auch das Kalb dazu /

Ich mach die Wurst / den Schinken zart /

Und Leberkas nach bester Art /

Ob Wild / Geflügel oder Fisch /

Das alles ist bei mir stets frisch /

Drum Hausfrau komm zu mir herein/

Du wirst gewiss zufrieden sein.

Herzog Odilo-Straße 26, 5310 Mondsee

Herzog Odilo-Passage '96

Basilica Minor St. Michael

739-748 Klostergründung durch den Hl. Bischof Pirmin und Bayernherzog Odilo II.

1470-1487 Gotischer Kirchenbau unter Abt Benedikt II. Eck.

Reiche Barockausstattung durch die Bildhauer Hans Waldburger, Meinrad Guggenbichler und Franz Anton Koch.

Bis 1791 Benediktinerabteikirche, seither Pfarrkirche.

2005 Verleihung des Ehrentitels Basilica Minor durch Papst Johannes Paul II.

2005-2008 Innenrestaurierung,

dabei Neugestaltung des Altarraums durch den Südtiroler Bildhauer Lois

Anvidalfarei - Auffindung und Restaurierung des 1867 in

Glasmosaikarbeit hergestellten Heiligen Grabes.

2013 erhielt die Basilika eine offizielle Kopie der Schwarzen Madonna von Altötting.

Die bemerkenswerte dreischiffige Staffelkirche hat einen langen Vorchor

und einen erhöht gelegenen Chor. Die gotischen Bauformen zeigen den

Einfluss der Braunauer Bauschule bzw. der Burghauser Bauschule. Das

vierjochige Langhaus hat Netzrippengewölbe, im Mittelschiff mit der

Wechselberger Figuration, in den Seitenschiffen mit einer geknickten

Reihung. Im Westjoch zieht sich über alle drei Schiffe eine hölzerne

Empore aus 1670. Der vierjochige Vorchor hat die gleiche Höhe und

Breite wie das Mittelschiff und ein Netzrippengewölbe wie im

Mittelschiff.

Die Basilika zum Heiligen Michael in Mondsee - ein besonderer Kunstschatz nahe Salzburg

ehemalige Benediktiner-Stiftskirche; Patrozinium: 29. September

Im Jahr 748 gründete der Bayernherzog Odilo II aus dem Geschlecht der

Agilolfinger das Kloster Mondsee auf den Überresten einer römischen

Besiedelung. Mit der Gründung erhielt das Kloster umfangreiche

Schenkungen, die sich in der folgenden Zeit noch vermehrten. Sie

bezogen sich auf das heutige Mondsee- und Wolfgangland. Es gab aber

auch Schenkungen in Bayern und im übrigen Ober- und Niederösterreich.

Die ersten Mönche sollen nach der Klostertradition von Monte Cassino

gekommen sein. Es gibt allerdings auch ernstzunehmende Überlegungen,

dass die ersten Mönche nach der Regula mixta gelebt haben. Nach dem

Sturz Herzog Tassilo III durch Kaiser Karl wurde Mondsee Reichskloster.

Um 800 erlebte es eine erste Blüte. Sie hing mit Abt Hildebald

(804-814) zusammen, dieser war der Hofkaplan Kaiser Karl des Großen und

späteren Erzbischofs von Köln, der Mondsee regierte. 833 kam Mondsee

durch einen Klostertausch unter die Herrschaft der Regensburger

Bischöfe. 943 Brandschatzung des Klosters durch die Magyaren. Von 976

bis 977 soll sich der Heilige Wolfgang als Bischof von Regensburg in

Mondsee aufgehalten haben. "Er floch in das pirg, haust zu Mainse im

closter, das derselben Zeit dem pistumb zu Regensburg zugehöret"

(Aventin). Sein Aufenthalt in dieser Gegend führte später zur

Entstehung des bedeutenden mittelalterlichen Wallfahrtsortes St.

Wolfgang. Unter Abt Rudbert (1072-1115) wurde eine romanische Kirche

erbaut, diese wurde 1104 eingeweiht. 1142 konnte Abt Konrad II

Bosinglother die freie Abtwahl durchsetzten, das Kloster erhielt somit

seine Selbständigkeit. Abt Konrad wurde am 15. Jänner 1145 in Oberwang

ermordet und bereits sehr früh im Kloster als Seliger verehrt. Das

Kloster Mondsee und das Mondseeland gehörten bis 1506 zu

Bayern-Landshut. Im ausgehenden Mittelalter gab es sogar Tendenzen zu

einer selbständigen Landwerdung. Maximilian I bekam nach dem Landshuter

Erbfolgestreit 1506 das Mondsee- und Wolfgangland für Österreich. Er

wollte sogar nach einem später aufgehobenen Testament in diesem

Klosterland seine letzte Ruhestätte errichten.

Im 15. Jh. erlebte das Kloster neuerlich eine Blütezeit. Abt Johannes

II Trenbeck (1415-1420) nahm am Konzil zu Konstanz teil. Er soll auch

der Verfasser einer Geschichte über dieses Konzil sein. Das prächtig

ausgestattete Urbar von 1416 entstand unter sein Amtszeit. Sein

Nachfolger als Abt Simon Reuchlin (1420-1463) führte hier die vom

Kloster Melk ausgehende Reform ein. Das hatte zur Folge, dass fast alle

Kirchen des Mondseelandes neu gebaut wurden und auch neue

Klostergebäude errichtet wurden. 1444 entstand der Kapitelsaal und 1448

der Kreuzgang. Abt Benedikt Eck (1463-1499) ließ unter Baumeister Hans

Lenngdörffer aus Burghausen die heutige spätgotischen Kirche errichten.

Die Weihe des Hauptschiffes konnte 1487 gefeiert werden. Abt Wolfgang

Haberl (1499-1521) ließ für die Wallfahrer die Hochkreuzkapelle

erbauen. Auch gründete er 1514 in Mondsee das erste Stiftsgymnasium in

Oberösterreich, das bis zur Auflösung des Klosters bestand. 1626

gestaltete der Salzburger Bildhauer Hans Waldburger den bis zu 18 m

hohen frühbarocken Hochaltar.

Es war Abt Coelestin Kolb (1668-1683), der Meinrad Guggenbichler (geb.

1649 in Einsiedeln) nach Mondsee holte. Dieser wirkte von 1679 bis zu

seinem Tod 1723 in Mondsee. So schuf er folgende Altäre für die

Klosterkirche: Den Heilig-Geist-Altar, den Wolfgang-Altar, den

Corpus-Christi-Altar, den Arme-Seelen-Altar, den Sebastianaltar, den

Marienaltar und den Petrus-Altar. Die Kanzel und das Orgelgehäuse

entstammen ebenfalls seinem künstlerischen Tun. Unter Abt Coelestin

wurde der Kirchenraum stark verändert. Der Lettner (die Trennung des

Altarraumes vom übrigen Kirchenraum) wurde entfernt. Im nördlichen und

südlichen Seitenschiff wurden niedrige barocke Kapellen mit

Kreuzgratgewölbe eingebaut. Später kamen noch vom Tiroler Franz Anton

Koch (1700-1756) weitere Altäre hinzu: der Johannesaltar, der

Josefsaltar, der Anna- oder Jungfrauenaltar und der Antoniusaltar. Der

Kreuzaltar wurde vom Mondseer Bildhauer Leopold Schindlauer

zusammengestellt.

In die Amtszeit von Abt Bernhard Lidl (1729-1773) fiel die 1000 Jahr

Feier. Das nahm er zum Anlass um die vierachsige, viergeschossige

Doppelturmfassade zu errichten. Die Türme sind heute 52 m hoch. In der

Fassade finden sich die Figuren des Heiligen Petrus und Paulus. Der Abt

selbst verfasste eine umfangreiche Geschichte (Chronicon Lunaelacense)

des Klosters von seinen Anfängen an. Nach dem Marktbrand von 1774 dem

auch das Kirchendach zum Opfer fiel, wurden die Pultdächer im Süden

durch das heutige Mansardendach ersetzt. Nach dem Tode von Abt

Opportunus (1773-1784) wurde die Wahl eines neuen Abtes verboten und

ein Administrator eingesetzt. 1791 wurde das Kloster Mondsee, das

damals älteste auf österreichischen Boden, aufgehoben. Der Bischof der

neu gegründeten Diözese Linz erhielt das Klostergut als Dotation. 1809

übergab Kaiser Napoleon das Kloster samt Gütern dem bayrischen

Feldmarschall Karl Philipp von Wrede. Dessen Nachkommen hatten es als

"Schloss" und "Herrschaft Mondsee" in Besitz bis zum Verkauf im Jahre

1986.

Im Jahr 2005 wurde die ehemalige Klosterkirche unter Papst Johannes

Paul II zur Basilika minor erhoben. Im Jahr 2005 begann eine drei Jahre

dauernde Kircheninnenrenovierung, im Zuge derselben die Raumschale der

Kirche vollständig renoviert wurde. Auch alle Altäre, Bilder, Böden in

den Altarräumen und Fahnen wurden einer gründlichen Überprüfung,

Reinigung, Konservierung und notwendiger Restaurierungsarbeiten

unterzogen. Die Ostseite der Kirche täuscht eine doppelchörige Anlage

vor. An ihrer Nordseite ist die Kirche mit dem ehemaligen Kloster

(heute Schloss) verbunden. Der dreischiffige basilikale Kirchenraum

zählt zu den hervorragendsten wie auch größten Baudenkmälern

Österreichs (70 m lang, 34 m breit und 22 m hoch). In den Kirchenbau

integriert sind die ehemalige Schatzkammer (jetzt Sakristei) des

Klosters, der Betchor der Mönche und die 36 m lange gotische

Klosterbibliothek, die einst eine mittelalterliche Pultbibliothek war.

Der ehemalige Betchor und die Bibliothek sind zurzeit Teil des Museums

Mondseeland.

Die schön gerahmten Stationen des Kreuzwegs aus den Jahren zwischen

1740 und 1745 stammen ebenfalls von dem Salzburger Hofmaler Jacopo

Zanusi. Bei der Restaurierung 2007 konnten Überma-lungen entfernt und

die originale barocke Fassung freigelegt werden.

Das Kloster Mondsee war bei seiner Aufhebung das älteste

Benediktinerkloster Österreichs das Erzbistum Salzburg gehörte damals

noch nicht zu den österreichischen Erblanden und hatte durch die

Jahrhunderte auf geistlichem, künstlerischem und kolonisatorischem

Gebiet wesentlich zur Ausprägung der Kulturlandschaft Mondseeland

beigetragen. Seine aus der Spätgotik stammende Kirche erzählt von der

Blütezeit des Klosters in dieser Epoche und gehört zu den bedeutendsten

und größten Baudenkmälern des Landes. Eine starke Ausdruckskraft

besitzen die Altäre des Bildhauers Meinrad Guggenbichler, der die Kunst

Mondsees während der Barockzeit und darüber hinaus prägte. Mit seinen

kraftvollen, bewegten Heiligengestalten spricht er den heutigen

Betrachter ebenso an wie Franz Anton Koch mit seinen feingliedrigen,

geradezu ätherischen Figuren. Wurde auch das Kloster selbst wie so

viele andere aufgelöst, blieb doch die Klostertradition bis zum

heutigen Tag lebendig und wirkt in der Feier der Liturgie, der

Kirchenmusik und der Pflege historisch gewachsener Traditionen weiter.

Nicht nur der gewaltige Kirchenbau mit seinen Kunstwerken, sondern auch

die historische und kulturelle Bedeutung und insbesondere die

hervorragende Pflege der liturgischen Feiern waren Grundlage für die

Verleihung des Ehrentitels einer Basilica Minor durch Papst Johannes

Paul II. im Jahr 2005 eine Ehrung, die zugleich Verpflichtung und

Aufgabe für den künftigen Ausbau dieses religiösen und kulturellen

Zentrums im Mondseeland bedeutet.

Das Sakristeiportal (um 1487) an der Nordseite des Chores ist eines der

wenigen Zeugnisse der gotischen Ausstattung der Klosterkirche. Die

spitzbogige Türöffnung wird von einem reich an Birnstab und Kehlungen

profilierten, spitzbogigen Gewände mit durchsteckten Stäben gerahmt,

das ein schmuckloses Tympanonfeld freilässt. Den kielbogigen, auf

Konsolen aufsitzenden äußeren Abschluss krönt eine Kreuzblume, auf der

die Figur Christi thront. Zur Seite tragen Konsolen weitere sechs

Holzskulpturen, die jeweils von einem Baldachin bekrönt werden. Sie

bilden Paare, oben Maria und Johannes Evangelist, in der Mitte Petrus

und Paulus sowie unten Wolfgang und Benedikt. Ein bemerkenswertes

Beispiel mittelalterlicher Schmiedekunst ist das auf das Jahr 1487

datierte Türblatt mit Zugring und reich an Ranken verziertem

Schlüsselschild. Bei der Renovierung 1955/56 wurde die ursprüngliche

Bemalung mit roten Bändern und grünen Feldern freigelegt. Das

kunstvolle Schloss verschließt die Tür mittels 10 Riegeln.

Bereits unter Abt Wolfgang Haberl (1499-1521) soll in Mondsee eine

Orgel existiert haben. In den Jahren 1597-99 schuf Jonas Faber aus

Waidhofen an der Thaya eine neue Orgel, die schon 1674 unter Abt

Coelestin Kolb durch eine weitere Neuanschaffung abgelöst wurde. Auch

die Empore und das schwarz-golden gefasste Gehäuse mit dem

zeittypischen Knorpelwerkornament, das von M. Guggen-bichler stammt,

entstanden in dieser Zeit. Der Salzburger Hoforgelmacher Christoph

Egedacher schuf das Orgelwerk mit 17 Registern, zwei Manualen und

Pedal. 1883 führte Johann Lachmayr aus Linz nach etlichen Reparaturen

Erweiterungen durch, die die barocke Substanz reduzierten. 1966/67

wurde die pneumatische Orgel durch ein elektrisches System ersetzt. Als

sich ein Orgelkomitee der Pfarre im Jahr 1988 mit dem Neubau

beschäftigte, galten bei der Planung u. a. der Erhalt des

Guggenbichler-Gehäuses und die Integration eines Großteils des barocken

Pfeifenbestandes als Voraussetzung. Am 10. Oktober 1993 erfolgte die

Weihe der von der Manufacture d'Orgues Alfred Kern & Fils aus

Straßburg angefertigten neuen Orgel.

Zwei weitere Altäre Guggenbichlers befinden sich in der Petrus- und der

Marienkapelle. Sie entstanden um 1680 und sind einfachere Aufbauten

ohne flankierende Figuren. Die beiden Altarblätter von dem Mondseer

Laienbruder Ämilian Rösch zeigen die Schlüsselübergabe an den hl.

Petrus sowie die Verkündigungsszene.

Marienaltar aus der Werkstatt Guggenbichler

Schwarze Madonna von Altötting, Gnadenbildkopie (2013) vor dem Marienaltar

Der über 18 Meter hohe, frühbarocke Hochaltar, der noch deutliche

Elemente der Renaissance aufweist, ist auf das Jahr 1626 datiert und

stammt von dem Bildhauer Hans Waldburger. Dieser wurde nach 1571 in

Innsbruck als Sohn des dortigen Hofbildhauers Leonhard Waldburger

geboren und von Erzbischof Wolf Dietrich nach Salzburg berufen. Er ist

dort 1610 als Meister nachweisbar und war für die Klöster St. Peter und

Nonnberg tätig. Der Altar in Mondsee ist das einzige unversehrt

erhaltene Altarwerk Waldburgers und bildete den Auftakt zur

künstlerischen Erneuerung der Stiftskirche nach den Wirren der

Reformationszeit. Das in Schwarz und Gold gefasste Retabel im Schema

eines Triumphbogenaltares steht im Chorhaupt vor dem mittleren

Chorfenster. Der über dem Altartisch sich erhebende Tabernakel wird von

einem riesigen, siebenteiligen Reliquienaufsatz umgeben, dessen reich

verzierte Schreine ab 1731 bis zur Millenniumsfeier 1748 nach und nach

mit besonderen Reliquien gefüllt wurden, sodass in Mondsee einer der

größten Reliquienaltäre überhaupt entstand. Er enthält in der Mitte

erhöht die Gebeine des seligen Abtes Konrad II., dessen Skelett 1732 in

Passau zu einer Sitzfigur zusammengefügt wurde (s. S. 37) sowie an den

Seiten die liegenden Skelette von vier Katakombenheiligen: unten die

Märtyrerinnen Acatemera und Praejectitia, deren Namen sogar durch

Grabinschriften belegt sind (1731), darüber die Märtyrer Liberatus und

Castus (1736) und schließlich ganz oben in den schwungvoll gerahmten

Rokokoschreinen Einzelreliquien von weiteren 40 Märtyrern, die als

letzte vor der Millenniumsfeier 1748 erworben wurden.

Die beherrschende plastische Mittelszene zeigt die Krönung Mariens

durch die Hl. Dreifaltigkeit, deren Zeugen die Heiligen Benedikt (li.)

und Wolfgang sind. Flankiert wird die Marienkrönung von den

Apostelfürsten Petrus (li.) und Paulus in den seitlichen

Muschelnischen, über denen zwei hochrechteckige Tafelbilder mit der

Darstellung der Verkündigung, gemalt vom Laienbruder Romanus 1626,

angebracht sind. Die äußeren, in der Art gotischer Schreinwächter

platzierten Skulpturen stellen den Agilolfingerherzog Odilo II. als

Gründer sowie dessen Sohn Tassilo III. als Förderer des Klosters dar.

Das Zentrum des Auszuges nimmt die Figur des Kirchenpatrons Erzengel

Michael ein, flankiert von den Heiligen Stephanus und Laurentius.

Ergänzt wird die Altarsituation im Chor durch die liturgischen Orte

Volksaltar, Ambo und Vorstehersitz - ein durch Schlichtheit und

Ausgewogenheit bestechendes Ensemble, das 2008 vom Südtiroler Künstler

Lois Anvidalfarei für die Basilika geschaffen wurde. Im Chorraum fanden

auch die Ehrenzeichen der Basilica Minorihren Platz: das gelb-rot

gestreifte Conopeum (ursprünglich ein Schutzschirm für das

Allerheiligste bei Prozessionen) und das Tintinnabulum (ebenfalls aus

dem Prozessionswesen stammendes Glöckchen auf einer Vortragestange).

Bedeutender Wallfahrtsort - Von

976 bis 977 soll sich der Heilige Wolfgang als Bischof von Regensburg

in Mondsee aufgehalten haben. „Erfloch in das pirg, haust zu Mainse im

closter, das derselben Zeit dem pistumb zu Regensburg zugehöret"

(Aventin). Sein Aufenthalt in dieser Gegend führte später zur

Entstehung des Wallfahrtsortes St. Wolfgang. Nach Rom und Aachen war

das Mondseeland zu dieser Zeit das am meisten besuchte Wallfahrtsziel

der Welt. Noch heute finden Pilgerreisen und Wallfahrten über den

Falkenstein, wo sich der Hl. Wolfgang in einer Einsiedelei aufhielt und

dessen Quelle heilende Wirkung hat, mit dem Ziel St. Wolfgang statt.

Von besonderem kunsthistorischem Wert sind die Werke des Bildhauers

Meinrad Gug-genbichler (1649-1723). Unter anderem in der Basilika zu

besichtigen: sieben Altäre, Kanzel, Orgelgehäuse und diverse weitere

Arbeiten.

Der Josefsaltar zeigt auf dem Hauptbild die Heilige Familie, während im

Auszugsgemälde die Vierzehn Nothelfer versammelt sind. Die Figuren

stellen den Evangelisten Lukas und die hl. Theresa von Avila dar sowie

im Auszug die Heiligen Drei Könige.

„Die Heilige Familie“ - Altarblatt von Jacopo Zanusi (dat. 1741) am Josefsaltar

Die schwarz-golden gefasste Kanzel südlich am Chorbogen entstand um

1679 und gehört somit zu den frühesten Werken Meinrad Guggenbichlers in

der Stiftskirche Mondsee. Sie weist wie der 1678 gefertigte

Orgelprospekt noch Knorpelwerkornament auf. Der polygonale Korb

präsentiert in Muschelnischen, die durch weinlaubumrankte Säulchen

getrennt sind, die Statuetten der vier Evangelisten und des hl. Paulus.

Den volutengeschmückten Schall-deckel bekrönt die Skulptur des

Auferstandenen mit der österlichen Fahne, der die Schlange der Erbsünde

zertritt.

Der als Pendant gestaltete Wolfgangsaltar (1679-81) zeigt auf dem

Altarblatt den Patron der berühmten Wallfahrt als Schutzherr der

Kranken. Situiert ist die Szene am Mondsee; im Mittelgrund links sind

die Türme der Stiftskirche zu erkennen. Die am linken Bildrand auf den

Betrachter blickende Person soll angeblich ein Porträt des Bildhauers

Meinrad Guggenbichler darstellen. Flankiert wird das Gemälde von den

Heiligen Placidus und Maurus, Schülern des Ordensvaters Benedikt.

Der Wolfgangsaltar von Meinrad Guggenbichler (1679-81)

Im Vorchor ist nördlich der Hl.-Geist-Altar (1679-81) aufgestellt. Das

Altarblatt zeigt die Herabkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten, der

in Form von Feuerzungen über den Häuptern der um Maria versammelten

Apostel schwebt. Im Vordergrund rechts weist ein Engel mit Weltkugel

darauf hin, dass die Jünger die Botschaft des Evangeliums in aller Welt

verbreiten sollen. Die hll. Äbte Benedikt von Nursia, eines seiner

großartigsten Werke (li.), und Bernhard von Clairvaux fungieren als

Schreinwächter.

Der Hl.-Geist-Altar von Meinrad Guggenbichler (1679-81)

Netzrippengewölbe im Mittelschiff mit spätgotischen vegetabilen Ornamenten

Hilfbergstraße in Mondsee

Wallfahrtskirche Maria Hilf - Kirche zu Maria Hilf (Hilfbergkirche)

Das Gnadenbild ist eine Kopie des Marienbildes von Lucas Cranach d. Ä.

1449 als Kapelle zum Hl. Ulrich errichtet.

1678 stiftet der Mondseer Bader Göbl das Marienbild.

1706 Vergrößerung und Barockisierung der Kirche.

Altäre und Kanzel stammen vom Bildhauer Meinrad Guggenbichler.

Größte Wallfahrt nach St. Wolfgang im Klosterbereich.

Auch heute kommen noch viele Wallfahrer und Bittprozessionen auf den Berg.

Die Kirche erhebt sich auf einem ebenen Platz, den ebenen Platz, den

eine schindelgedeckte Mauer umgibt. An ihr stehen Bänke, die für die

Wallfahrer gedacht sind. Im Nordwesten der Umfassungsmauer ist noch ein

Verkaufsstand aus früherer Zeit für Wallfahrtsandenken aufgestellt. Im

Südosten wird die Mauer vom kleinen Mesnerhäuschen unterbrochen, in dem

wahrscheinlich einst die „Mayrknechte“, die von hier aus ihre Wachgänge

durchführten, geschlafen haben. Sie wurden mit zwei Gulden jährlich

entlohnt und erhielten auch Geld für Bettzeug. In den Kirchenrechnungen

sind – im Gegensatz zu anderen Wallfahrtskirchen im MondSeeLand – hier

keine Opferstockeinbrüche erwähnt, was wohl aus die sehr gute Bewachung

zurückzuführen ist. Beim nordwestlichen Zugang ist noch ein Stück des

alten, gepflasterten Wallfahrerweges zu sehen. Immer wieder musste

einst Geld zum Herrichten des steilen Weges oder für Stangen zum

Anhalten ausgegeben werden. Auch die Schneeräumung im Winter war mit

hohen Kosten verbunden. Außerhalb der Mauer steht an der

Hilfberg-Straße eine Kapelle mit einem Donatus-Bild. Beim Umbau der

alten gotischen Kirche im Jahr 1706 wurde der Kirchenraum durch

Seitenschiffe erweitert, um mehr Pilgern Platz zu bieten. Zwei

Seiteneingänge ermöglichten auch größerer Wallfahrergruppen ein

bequemes Betreten des Kirchenraumes. Im Osten ist an den Chor eine

Sakristei mit einer Holzdecke angebaut, im Westen erhebt sich auf dem

steilen Satteldach ein achteckiger Dachreiter mit offener Glockenstube

und Zwiebelhelm. Die kleinere Glocke stammt noch aus der Erbauungszeit

des gotischen Gotteshauses. Nach dem Turm schließt das Dach im Osten

mit einem trapezförmigen Giebel ab, in dessen Mittelpunkt sich das

Ziffernblatt der Uhr befindet. Darunter führt ein gotisches Portal ins

erste Kirchenjoch, das von der Orgelempore in zwei Ebenen geteilt wird.

Von der ehemaligen Klosterkirche in Mondsee erreicht man in östlicher

Richtung über eine steile Straße bergaufwärts in wenigen Minuten die

Wallfahrtskirche Maria-Hilf. Sie war früher dem hl. Ulrich geweiht.

Im Spanischen Erbfolgekrieg hatte sich der bayerische Kurfürst auf die

Seite Frankreichs gestellt, die Bayern bauten 1702 die Hausruckgrenze

militärisch aus. Für die Österreichische Verteidigung wurden auch

Schanzarbeiter und Schützen aus Mondsee verpflichtet. In der

Bevölkerung des MondSeeLandes war daher die Angst vor fremden Truppen

sehr groß. Abt Amand Göbl wandte sich an die heilige Jungfrau Maria um

Hilfe. Er gelobte, eine neue Kapelle zu Ehren Marias zu errichten. Der

Sieg über das bayerisch-französische Hauptheer bei Höchstätt im Jahr

1704 beendete die Gefahr und der Abt löste sein Versprechen ein. Er

ließ die erneuerungsbedürftige Ulrichskirche in eine Maria-Hilf-Kirche

umbauen, vergrößerte sie um Seitenschiffe und versah sie mit Turm,

Sakristei, Altären und Orgel. Am Fest Mariae Heimsuchung wurde bei

einem festlichen Umzug das Maria-Hilf-Bild in die Kirche übertragen.

Alljährlich „in festo visitantis“ – zum Fest „Mariae Heimsuchung“ am 2.

Juli – fand eine feierliche Prozession auf den Maria-Hilf-Berg statt.

Auch die Schützen und viele Zünfte mit ihren Zunftstangen und Fahnen

nahmen daran teil. Die Anziehungskraft der neuen Wallfahrtsstätte war

für die Menschen so stark, dass viele die traditionelle Mariawallfahrt

nach Zell am Moos innerhalb weniger Jahre vernach-lässigten, das zeigte

sich am drastischen Rückgang der Opfergelder nach 1706.

Die Marienwallfahrt zum Gnadenbild auf dem Berg war zu einem wichtigen

Bestandteil im religiösen Leben der Menschen geworden, was auch aus

einem Liederbuch des Jahres 1827 der Familie Perner aus Mondsee

hervorgeht. Von den zwölf enthaltenen Marienliedern beziehen sich

einige direkt auf die Wallfahrt zum Maria-Hilf-Berg. Auch im Winter

besuchten Gläubige die Kirche. Als Wind- und Wetterschutz wurde

jährlich ein Holzportal angebaut und im Frühjahr wieder abgebrochen.

Nach dem Tod des letzten Abtes setzte sich der Administrator des

Stiftes, Pater Georg Socher, sehr für die von der Schließung bedrohte

Kirche ein. Man argumentierte, dass das Armenhaus ohne die Opfergelder

aus der Maria-Hilf-Kirche kaum existieren hätte können. Die Kirche

blieb geöffnet – die Wallfahrt lebt bis heute fort. Immer noch besuchen

gläubige Menschen von nah und fern das Gotteshaus. Die Beliebtheit der

Wallfahrtskirche beweisen auch die zahlreichen Taufen und Trauungen,

für die das Gotteshaus auf dem Berg gerne aufgesucht wird. Wundertätige

Orte beflügelt schon seit alters her die Phantasie der Menschen. So

geht die Sage, dass vom Hilfberg ins Kloster hinab ein unterirdischer

Gang führt, in dem ein Schatz vermauert wäre, oder geheimnisvollen

Unterbergmännchen zogen manchmal in der Nacht zum Gnadenkirchlein.

* * *

Abt Bernhard Lidl erwähnt in seiner 1748 verfassten Klostergeschichte

(Chronicon Lunaelacense) keine Kanzel für die Mariahilfkirche. Die

heutige Kanzel wird in die

Jahre um 1730 datiert und damit in die Zeit nach dem Tod

Guggenbichlers. Der Künstler ist unbekannt, möglicherweise handelt es

sich um eine Werkstattarbeit. Die am nordöstlichen Pfeiler angebrachte

Kanzel zeigt, wie die übrige Ausstattung, vergoldete Ornamentik auf

schwarzem Grund. Am Korb sind vier Reliefs mit Szenen aus dem Leben

Mariens angebracht. Zu sehen sind eine Immaculata-Darstellung als

Hinweis auf die unbefleckte Empfängnis Mariens, eine

Verkündigungsszene, die Heimsuchung sowie die Himmelfahrt Mariens. Den

Schalldeckel bekrönt die Skulptur Christi als Guter Hirte. Begleitet

wird er von Putten mit Limmern und Hirtenschippen. Letztere dienten

dazu, Tiere, die sich von der Herde entfernen, mit etwas Erde zu

bewerfen und so wieder zurückzuholen. Das Motiv des Guten Hirten mit

Lämmern findet sich des öfteren auf Kanzeln und wurde auch von Meinrad

Guggenbichler gerne verwendet, so z. B. in der Wallfahrtskirche St.

Wolfgang.

In den Jahren 1704-06 schuf der Mondseer Klosterbildhauer Johann Meinrad Guggenbichler den Hochaltar

und die beiden Seitenaltäre. Archivalien hierzu haben sich nicht

erhalten, doch erwähnt das von Abt Bernhard Lidl zur Tausendjahrfeier

Mondsees 1748 verfasste Chronicon Lunaelacense — eine Geschichte des

Klosters von den Anfängen bis ins 18. Jh. — die Aufstellung

vorgenannter Ausstattungsstücke. Guggenbichler wurde 1649 in Einsiedeln

in der Schweiz geboren und taucht im Jahre 1675 erstmals im

Zusammenhang mit der Ausstattung der dem Kloster Mondsee inkorporierten

Pfarrkirche Strasswalchen in der Gegend auf. In den Unterlagen des

Klosters

Mondsee erscheint Guggenbichler ab 1678. Von da an stand er als

Klosterbildhauer in Diensten Mondsees und schuf für dieses zahlreiche

Schnitzwerke. Darüber hinaus finden sich seine Arbeiten u. a. in der

Wallfahrtskirche St. Wolfgang, den Klöstern Michaelbeuern und Mattsee

sowie in zahlreichen Pfarr- und Filialkirchen des Salzburger- und

Mondseelands. Für den 10. Mai 1723 meldet das Totenbuch der Pfarre

Mondsee den Tod des 74-jährigen Künstlers.

Der schwarz-golden gefasste Hochaltar füllt den Chorschluss in seiner

ganzen Breite und Höhe aus und bildet die prunkvolle Rahmung für das

Mariahilfbild..Er wirkt auf den Betrachter wie eine monumentale

Monstranz, ein Schaugefäß, für das Gnadenbild. Verstärkt wird dieser

Eindruck durch die reiche Vergoldung,die silbern glänzenden Wolkenbänke

und die wie funkelnde Edelsteine aufblitzenden, bunten Gewandpartien.

Im Zentrum des viersäuligen Aufbaus präsentieren zahlreiche Putten das

von einer himmlischen Gloriole umgebene Marienbild. Zwei Engel knien in

Anbetung zu Füßen des Gnadenbildes und leiten optisch über zu den

beiden Schreinwächtern, den Erzengeln Gabriel (li.) und Raphael (re.).

Der Verkündigungsengel, der Maria die frohe Botschaft überbrachte, ist

mit seinem Attribut einer weißen Lilie dargestellt, dem Symbol für

Reinheit, Unschuld und Gnade. Sein Pendant Raphael gilt aufgrund der

Tobias-Legende, auf die der Fisch in seiner Rechten hinweist, als

Inbegriff des Schutzengels. Durch den Pilgerstab übernimmt er aber auch

das Patronat über die Wallfahrer. Der dritte Erzengel, der

antikisierend gewandete Michael, bekrönt den Altaraufbau, begleitet von

girlandentragenden Engeln und Putten. Flammenschwert und Waage weisen

auf seine Rollen als Bezwinger des Satans sowie als Seelenwäger während

des Jüngsten Gerichts hin. Im Altarauszug schwebt die Büste Gottvaters

mit Szepter auf einer Wolkenbank, zu seinen Füßen schultert ein Putto

die Weltkugel. Zusammen mit der Taube als Hl. Geist und dem Jesuskind

auf dem Gnadenbild stellt somit die Hl. Dreifaltigkeit die Achse des

Altares dar.

Der unter der Orgel liegende niedrige Raum ist durch ein eisernes

Gitter vom übrigen Kirchenraum getrennt. Auf einem Holzbrett hängen

noch Votivtafeln aus jüngerer Zeit. An die drei anschließenden

Kirchenjoche sind niedrigere Seitenschiffe angebaut. Dann folgt ein

eingezogener einjochiger Chor mit einem 3/8 – Schluss. Die Kreuzgewölbe

der einzelnen Joche sind mit Stuckbändern versehen. Durch die breiten

Segmentbogenfenster der Seitenschiffe fällt reichlich Licht ins

Kircheninnere. Der Chor der Kirche wird links und rechts durch

ebensolche Fenster erhellt.

Der Hochaltar gilt vor allem in seinem Aufbau als eine Meisterleistung

Guggenbichlers. In der Mitte des Untergeschoßes hängt in einem

verglasten Schrein das Gnadenbild – eine Kopie des Originals von Lukas

Cranach dem Älteren, das sich in Innsbruck befindet. Kleinere und

größere Engelfiguren umschweben das Bild. Zwischen den glatten Säulen

neigt sich links der Erzengel Gabriel mit der Lilie dem Bild zu, rechts

hält Raphael Fisch und Stab. Über den nach vorne geschwungenen,

geschlossenen Gieben befinden sich Blumenkränze streuende Engel mit

weit ausgebreitet Flügeln. In der Mitte des Aufsatzes umschweben Putten

den segnenden Gottvater, darüber schließt der dritte Erzengel Michael

mit der Seelenwaage das Gesamtbild ab. Bei den Seitenaltären sind die

Säulen durch Figuren ersetzt. Neben den Altarblättern befinden sich

links der hl. Martin und Ulrich, rechts der hl. Georg und Florian.

Zwischen den gesprengten Giebeln sind im Aufsatz Halbfiguren – links

der hl. Wolfgang und rechts wiederum der hl. Ulrich. Bei der Planung

der drei Kirchenaltäre hat man auf den bisherigen Kirchenpatron Ulrich

und seine Verehrung besondere Rücksicht genommen und ihn auf jedem

Altar dargestellt. Auf dem Hochaltar kniete früher auf einer am

Tabernakel stehende Konsole eine 68 cm hohe Ulrich-Figur. Diese ragte

sogar mit dem Kopf ins Gnadenbild hinein. Der hl. Ulrich als früherer

Kirchenpatron konnte so mit dem neuen Gnadenbild zugleich verehrt

werden. Er stand sozusagen auf dem Weg der Augen oder Gedanken zum

wundertätigen Bild. Beachtenswert ist der Schalldeckel der Kanzel. Wie

bei jenem in St. Wolfgang steht in der Mitte die Freifigur des „Guten

Hirten“ mit dem Schaf auf den Schultern. Ringsum tragen Engel

Hirtenschaufeln und Lämmer.

Vom Gnadenbild wird folgende Legende erzählt: Im Haus des Baders Göbl,

das unweit der Ulrichskirche am Bergfuß stand (Haus Schießstattgasse,

neben Aufgang zur Hilfbergstrasse), sah das etwa achtjährige

Töchterlein ein Marienbild im Brunnen. Die herbeigerufenen Eltern

konnten jedoch nicht von dem besagten Bild entdecken. Da das Kind

weiterhin fest behauptet, es zu sehen, gingen die Eltern zusammen mit

mehreren Männern der Sache auf den Grund. Zur Überraschung aller wurde

ein völlig trockenes und herrlich glänzendes Muttergottes-Bild ans

Tageslicht befördert. Es fand in einem Zimmer das Baderhauses einen

gebührenden Platz. Am nächsten Tag war es plötzlich verschwunden und

wurde in der Ulrichskirche wieder aufgefunden. Nachdem es ins Baderhaus

zurückgebracht worden war, wiederholte sich dieser seltsame Vorgang

erneut. Das Marienbild kam dann in die Abteikapelle des Klosters und

vor dort 1706 in die neue Maria-Hilf-Kirche.

Die Legende von der wundersamen Auffindung des Gnadenbildes in einem

Brunnen hat wohl ihren Ursprung darin, dass sich die Wallfahrer kaum

vorstellen konnten, dass das Maria-Hilf-Bild im Zentrum des prächtigen

Guggenbichler-Altares aus einem Bürgerhaus stammen sollte. Franz Göbl

war Wunderarzt in Innsbruck und hat vermutlich anlässlich seiner Heirat

mit einer Mondseerin das Gnadenbild hierher gebracht und dem Kloster

übergeben. Ein Votivbild im Pfarrhof weist ihn eigens als „Stifter des

Gnadenbildes“ aus. Die Familie der Göbls war eng mit dem Kloster

verbunden – ein jüngerer Bruder des Franz Göbl war unter dem Namen

Amand ins Kloster eingetreten und 1697 zum Abt gewählt worden. Er war

jener Abt Göbl, der auch die Ulrichskirche in eine Maria-Hilf-Kirche

umbauen ließ und schließlich das Gnadenbild dorthin übertrug.

* * *

Das Gnadenbild der Wallfahrtskirche Mariahilf

ist eine der zahlreichen Kopien eines Gemäldes von Lucas Cranach d. Ä.

(1472-1553), das dieser 1514 - oder nach einer anderen Überlieferung

1537 - für die Heiligkreuzkirche in Dresden geschaffen hatte. Während

der Wirren der Reformationszeit kam es in die Privatsammlung des

sächsischen Kurfürsten. Anfang des 17. Jh.s gelangte es in den Besitz

des am sächsischen Hof weilenden Passauer Fürstbischofs Leopold, der es

als Gastgeschenk mit in seine Bischofsstadt nahm. Dort war der Domdekan

Marquard von Schwendi so angetan davon, dass er eine Kopie für sich

erbat. Wundersame Ereignisse auf dem Schulerberg oberhalb Passaus

brachte er mit diesem Marienbild in Zusammenhang und gründete deshalb

1622 eine Wallfahrt, die rasch starken Zuspruch in der Bevölkerung

fand. Sie zog auch die Gründung weiterer Wallfahrten in der näheren und

weiteren Umgebung nach sich, denn der Ruf „Maria Hilf!" ging den

Gläubigen in Notzeiten und Bedrängnis leicht über die Lippen. Schon

bald wurde auch die Errettung aus Krieg und Türkengefahr, die das 17.

Jh. in Bayern und Österreich prägten, dem wundertätigen Marienbild

zugeschrieben. Das Original des Bildes gelangte später mit Leopold nach

Innsbruck und befindet sich heute im Hochaltar des Domes St. Jakob zu

Innsbruck.

Das Marienbild im Hochaltar der Mariahilfkapelle ist eine Kopie des

Innsbrucker Originals, bei dem im Unterschied zur Passauer Kopie die

untere Gewandpartie etwas kürzer ausfällt. Der wesentlichste

Unterschied jedoch ist der zarte Schleier auf dem Kopf Mariens, der

sowohl beim Innsbrucker Original als auch bei der Mondseer Kopie das

Köpfchen des Kindes mit bedeckt, aber nicht bei dem Passauer Bild. Um

ein anderes Marienbild, das sich heute in der Sakristei der

Mariahilfkapelle befindet, rankt sich folgende Legende: Die Tochter des

Mondseer Baders erblickte auf dem Grund des Hausbrunnens ein

Marienbild. Dies berichtete sie ihren Eltern, die zunächst kein Bild

erkennen konnten. Im Laufe einer nochmaligen Nachforschung barg man ein

vom Wasser völlig unbeschädigtes Marienbild aus dem Brunnen und

bewahrte es in der Stube des Baders auf. Am nächsten Morgen jedoch war

das Marienbild verschwunden und wurde schließlich in der Ulrichskirche

entdeckt. Nachdem man es in das Baderhaus zurückgebracht hatte, wurde

es am nächsten Tag abermals in der Ulrichskirche aufgefunden. Der Abt

von Mondsee, dem dies berichtet worden war, ließ es schließlich in die

Abteikapelle des Klosters bringen, wo es bis zum Umbau der

Ulrichskapelle verblieb. Die Qualität des Gemäldes lässt darauf

schließen, dass es sich um eine Votivtafel handelt, wie es sicher viele

in der Mariahilfkirche gab. Noch heute findet sich im Museum Mondsee

ein Bildnis ganz ähnlicher Gestaltung.

Die Kirche Maria Hilf ist eine wunderschöne Wallfahrtskirche mit einer

sensationellen Aussicht über das MondSeeLand. Die Hilfbergkirche am

Hilfberg ist in wenigen Gehminuten vom Marktplatz Mondsee aus zu

erreichen und vermehrt wird sie auch für Hochzeiten und Taufen gerne

besucht.

Marktplatz in Mondsee

Kriegerdenkmal für gefallene Soldaten der beiden Weltkriege

Gründungssage: Herzog Odilo

befand sich mit Gemahlin und großem Gefolge in dieser Gegend auf der

Jagd. Dabei verirrte er sich und wurde von der Nacht überrascht. Hoch

auf felsigem Gelände über dem Mondsee geriet er in höchste Gefahr

abzustürzen. Da trat plötzlich der Vollmond aus den Wolken, und der

Herzog sah vor sich in der Tiefe die Wasserfläche des Sees glänzen. Zum

Dank für seine Rettung gelobte er, am Ufer dieses Sees ein Kloster zu

errichten.

Seekapelle HI. Nepomuk - Wallfahrerkapelle

Sammel- und Besinnungsort für Pilger auf dem Weg nach St. Wolfgang, die

anschließend mit Booten über den See nach Scharfling gerudert wurden.

Bilder im Inneren: Tod des Hl. Nepomuk, Quellwunder des Hl. Wolfgang, Ermordung des Abtes Konrad II.

Die Seekapelle Hl. Nepomuk war als Wegekapelle an der ehemaligen

Hauptstraße errichtet worden und diente als Sammel- und Besinnungsort

für jene Pilger auf dem Weg nach St. Wolfgang, die anschließend das

Schiff Richtung Scharfling besteigen wollten. Die heute bestehende

Kapelle wurde zur 1000 Jahr Feier 1748 neu errichtet.

Im Inneren der Kapelle befinden sich auf drei Wandgemälden jeweils die

Schicksale des Hl. Nepomuk sowie von St. Konrad und St. Wolfgang. Links

(westlich) die Ermordung des heiligen Konrad, rechts (östlich) der

heilige Wolfgang bei der Entdeckung der Quelle, in der Mitte ist das

Bild zweigeteilt: Links die Beichte der Gräfin, rechts der Sturz des

Nepomuk von der Brücke in die Moldau. Vor diesen zwei Bildhälften steht

eine Nepomukfigur, darüber schwebt die goldene Muschel. Die Kapelle

wurde mehrmals renoviert. Die letzten Renovieren waren 1986, hier wurde

der Innenraum vom oberösterreichischen Künstler Roland Alber

überarbeitet, 2005 erfolgte die Komplettsanierung unter Alois Ebner.

Der Mondsee ist der letzte See in Österreich, wo sich der Einbaum, das

aus einem Baumstamm gehackte Boot, bis in unsere Tage erhalten hat. Das

Herstellen eines Einbaumes war keine alltägliche Angelegenheit. Dass es

etwas Bedeutungsvolles an sich hatte und in einem größeren Umkreis

beachtet wurde, geht aus dem damit verbundenen Brauchtum hervor. Der

Grund hierfür ist in der Bedeutung des Einbaumes für das Leben der

Menschen am See, der ihnen immer eine wichtige Nahrungsquelle war, zu

suchen, dann in einer unbewussten Ehrfurcht vor dem Baumriesen und

schließlich in der Tatsache, dass die Arbeit eines besonderen Könnens

bedurfte, das sich aus früheren Zeiten vererbt hatte und das nur wenige

beherrschten. Dazu wurde der Segen des Herrgotts erbeten, und dazu

gehörte geselliger und fröhlicher Brauch. Wohl durchdacht und

vorbereitet war die ganze Arbeit angelegt und geplant auf weite Sicht.

Das Herstellen des Einbaumes („Schöff“) erfolgte nach uralten,

überlieferten Formen und Arbeitsweisen und mit speziellem Werkzeug.

Als

Schiffbäume („Schöffbam“) wurden in der Regel Tannen verwendet, weil

sie dem Wasser gegenüber widerstandsfähiger sind. Es handelte sich dabei

um Baumriesen mit einer Höhe von 45 bis 53 Metern und einem Alter von

200 bis 250 Jahren. Der Mondseer Einbaum hat eine Länge von 36 Schuh

(etwas über 11 m); der Stamm musste in dieser Länge mindestens 11

Festmeter haben. Es kam vor, dass aus einem besonders schönen Schiffbaum

zwei Einbäume gehackt werden konnten. Der aus dem wipfelnäheren Teil

(dem „Spill“) gehackte war etwas kleiner. Wenn ein Stamm kernfaul

(„dalig“) oder „eisklüftig“ war, verringerte man die Länge des Einbaumes

oder eine schadhafte Stelle wurde „geflickt“. Schlechte Bäume erkannte

man am Ton, den der Stamm beim Anschlagen gab. Wer Schiffbäume besaß und

wo sie standen, war allgemein bekannt und wurde unter den Fischern

besprochen.

In Fischerhaus ist überliefert, dass einst das Bloch

in der für den Einbaum erforderlichen Menge „einen Kronentaler“

(Maria-Theresien-Taler) kostete. Als man in Gulden rechnete, verlangte

der Steininger am Irrsee für ein Einbaumbloch von 9 m3 90 Gulden. In den

Dreißigerjahren kostete das Bloch zwischen 200 und 300 Schilling. Geschlägert

wurde der Schiffbaum meist im späteren Herbst (Allerheiligenmonat),

seltener bald im Frühjahr, wenn die Bäume noch nicht im Saft sind. „Der

Mond muss im Abnehmen sein, weil dann der Saft aus dem Baum hinaus geht

und das Holz leicht wird“, sagten erfahrene Schöffhacker. Was den

genauen Zeitpunkt betrifft, richtete man sich nach den Kalenderzeichen.

Nach alter Erfahrung hängt davon die Haltbarkeit des Holzes ab.

Besonders gut ist es, wenn „drei Tage im Fisch“ sind und wichtig, dass

zum Zeitpunkt des Fällens „der Wipfel trocken ist“, das heißt, dass es

vorher nicht geregnet hat. Als gute Kalenderzeichen galten auch Löwe

Stier und Steinbock.

Beim Einbaumhacken waren in der Regel 10 bis

12 Mann am Werk. Sie standen unter der Anleitung und Vorarbeit des

„Moasters“. Ungefähr ein Drittel waren erfahrene „Schöffhacka“, die

übrigen arbeiteten in unentgeltlicher Nachbarschaftshilfe („Robot“) mit

und erhielten nur das Essen. Die verhältnismäßig große Zahl an

Arbeitenden war notwendig, weil der „Prügl“ (Einbaum im roh behauenen

Zustand) in einem raschen Arbeitsgang hergestellt und zum See gebracht

werden musste, damit es ihn nicht „zerreißt“ (dass er durch den

Austocknungsvorgang keine Sprünge bekommt). Auch wurden bei einigen

Arbeitsvorgängen viele Hände gebraucht. In der Regel wurden zwei Tage

benötigt, um den „Prügl“ im Wald auszuarbeiten. Das Fällen und das

Bringen zum See eingerechnet, waren drei Tage erforderlich.

Früh

am Tag, mitunter noch in der Nacht, wurde aufgebrochen. Beim Schiffbaum

angelangt, wurde das Tagwerk mit drei Vaterunser begonnen. Ehe es ans

Fällen ging, schlug der „Moasta“ auf der Schattenseite des Baumes ein

Stück Rinde heraus, damit man beim liegenden Baum mit Sicherheit diese

Seite erkenne, weil sie wegen des dichteren Jahreswachstums den Boden

des Einbaums bilden sollte. Zum Umschneiden wurde die „Schöffbamsag“,

eine überlange Säge, benützt. Nach alter Überlieferung wurden drei

Kreuze in den Baumstock geschlagen, „dass die armen Seelen im wilden

Gjoad darauf ausrasten können.“ Dann wurde vom „Moasta“ der „Rab

aufgrissn“ (die grobe Form in die Rinde geritzt) und der „Abraum“ (das

obere Überholz) entfernt. Wenn es gut „kliabt“ werden daraus Schindeln

gemacht. Am zweiten Tag hackte man den Innenraum aus („Kesselhacken“).

Der „Moasta“ teilte dazu die „Tiefenmaße“ aus – Stäbchen von gewisser

Länge, die angaben, wie tief hineingearbeitet werden durfte. Gearbeitet

wurde nun viel mit dem „Schöfftexel“, einer Hacke mit quergestellter

Schneide, die an den Seiten etwas rechtwinkelig aufgebogen war. Man

sprach vom „Einitexln“ und „Austexln“. Am zweiten Tag entfernte man auch

das seitliche Überholz. Am dritten Tag erhielt der Boden seine Form.

Der „Moasta“ zeichnete die Linie der äußeren Bodenkrümmung an „Gransen“

(vorne) und „Stoia“ (hinten) an. Das war eine besondere Kunst und

entschied über die Fahrtüchtigkeit des Einbaumes. Der Boden wurde nicht

eben gearbeitet, sondern etwas gewölbt („bucklat“), „sonst kann man es

nicht dersteuern“.

Das Herausschleifen aus dem Wald zu einem

Fahrweg erfolgte durch Zugtiere(Ochsen oder Pferde) mit einem Halbwagen.

Dabei wurde die mit etwas Überholz (einem „Polster“)versehene

Steuerseite nachgezogen. Der Abschluss der Arbeit im Wald und das Fahren

zum See waren mit fröhlichem Brauch verbunden. An den „Gransen“ des

„Prügls“ wurde ein geschmücktes Fichtenbäumchen (der „Boaschn“) genagelt

und die Hüte der Beteiligten und die Zugtiere geschmückt. Die Tochter

des Schiffbaumbesitzers oder ein Mädchen aus der Nachbarschaft wurde zur

„Schöffbraut“ erkoren. Am Fahrweg angelangt, nahmen die „Schöffbraut“,

der Baumbesitzer, der „Moasta“ und einige „Schöffhacker“ im „Prügl“

Platz, die anderen begleiteten die Fahrt zu Fuß. Unterwegs stärkte man

sich durch einen Trunk. Die Stimmung stieg. Es konnte sein, dass der Zug

„aufghaltn“ wurde; dazu war über den Weg eine Stange gelegt oder eine

Schnur gespannt und man musste durch eine Spende die freie Fahrt

erwirken. Kam der Zug bei einem Wirt vorbei, so wurde dieser um einen

Trunk angegangen. Am Ziel angekommen verteilte die Frau des

Einbaumbesitzers Krapfen und dazu machte wieder ein Trunk die Runde.

Alle Mitwirkenden wurden schließlich ins Haus geladen und bewirtet. Bis

in die Nacht hinein feierte man das Ereignis, meist mit Gesang und

Musizieren, mitunter auch mit Tanz.

Am anderen Tag folgte das

Versenken („Einschwarn“) des „Prügls“. Das geschah, mit Steinen

beschwert, an einer ufernahen Stelle von ungefähr 2 m Tiefe. Das

Verhinderte ein Springen des Holzes und erhöhte nach überkommener

Ansicht die Dauerhaftigkeit, („das Wasser ziagt den Saft aussa“). Auch

wird durch das Lagern im Wasser das Holz nicht mehr „schieferig“, was

zur Folge hatte, dass die Netze nicht hängenblieben.

Benötigte man

einen neuen Einbaum, was im Allgemeinen auf weite Sicht abzusehen war,

so wurde der „Prügl“ „gehoben“. Das geschah im späten Herbst, wenn die

Sonne nicht mehr so stark war. Er wurde an Land gezogen und musste den

Winter über trocknen (die Feuchtigkeit musste „aussafriern“).

Im

Frühjahr erfolgte der letzte Arbeitsgang: das „Putzen“. Damit

bezeichnete man das Fertigstellen des Einbaumes. Der „Prügl“ verlor

dabei noch ungefähr die Hälfte seiner Wand- und Bodenstärke. Im Großen

ähnelten die Arbeitsweisen jenen beim Aushacken, nur musste jetzt feiner

und behutsamer gearbeitet werden, galt es doch, die endgültige Form zu

schaffen. Bei dieser Arbeit hatten 2 bis 4 Mann ungefähr eine Woche zu

tun. Schließlich folgte die Ausstattung. Es wurden die „Joche“,

rechteckige Buchenbretter für das Halten der Ruder, aufgesetzt und zwar

eines beim „Stoia“ auf der rechten und eines beim „Gransen“ auf der

linken Seitenwand. Durch die Löcher der „Joche“wurden die „Reidn“

gezogen, kleine geflochtene Kränze aus Weide oder „Elexn“

(Traubenkirsche). Durch die „Reidn“ wurden die Ruder gezogen.Gerudert

wurde im Stehen, was eine seit Jugend auf geübte Fertigkeit verlangte.

Das

Inswasserlassen des fertigen Einbaumes war ein erwartungsvolles

Ereignis. Nun stellte sich seine Fahrtüchtigkeit heraus. Es folgte eine

kurze Probefahrt, dann fand er in der „Schöffhittn“ seinen Platz. Eine

Bewirtung der Beteiligten beschloss das Tagwerk. Am Mondsee

nannte man den Einbaum „Schöff“; dieser Name ist heute auch noch im

Gebrauch. In den alten Fischordnungen sind für den Einbaum die

Bezeichnungen „Schöff“, „Schäff“ und „Scheff“ zu finden. Der Name

„Einbaum“ dürfte hier erst gebräuchlich geworden sein, als sich die

Wissenschaft mit der Einbaumfrage zu beschäftigen begann und diese

Bezeichnung in den Zeitungen auftauchte. Die Mundart hat hier den Namen

zu „Oabam“, „Oabäumö“ sowie „Oabäumler“ abgewandelt.

Neben dieser

Normalform des Einbaumes hab es am Mondsee auch eine etwas kürzere (im

Durchschnitt um 2 m), die meist aus dem folgenden zweiten Bloch des

Schiffbaumes gefertigt wurde und die man „Nachschöff“, „Lohnschöffö“

oder „Spillschöff“ nannte. Vereinzelt kam es auch vor, dass aus einem

Schiffbaum zwei Einbäume mit der normalen Länge von 36 Schuh gehackt

wurden. In der „Tages-Post“, Linz, vom 4. Dezember 1907, wurde gemeldet:

„Der Bauer Matthias Daxinger in Innerschwand bei Mondsee fällte in

seinem Wald einen Baum von seltener Größe. Diese Rarität von einem Baum

hatte eine Länge von 136 Fuß (43 m). Am Stock beträgt der Durchmesser 62

Zoll (1,633 m). Aus diesem Baum werden zwei Einbäume gehauen, von denen

jeder 36 Fuß misst. Außerdem gibt der Baum noch drei Bloche mit je 18

Fuß Länge.“ In Erzählungen hat sich erhalten, dass beim Weinberger in

Innerschwand einmal ein Schiffbaum stand, aus dem drei Einbäume gehackt

wurden. Diesen Schiffbaum hatte eine Tochter des Weinberger als

Heiratsgut erhalten. Auf die häufige Herkunft von Schiffbäumen weisen im

Mondseeland noch die Gehöftnamen „Scheffauer“ und „Scheffbamer“ hin.

Die

meisten Schiffbäume kamen aus den Wäldern des Mondseebergrückens, des

Kolomansberges und des Saurüssels, also aus der Sandsteinzone des

Mondseelandes. Nur vereinzelt kamen sie von der Seite der Kalkberge. Als

Waldbesitzer, die häufig Schiffbäume lieferten, werden der Moar

z’Stabau, der Scheffauer und der Steininger am Irrsee genannt. Der

letzte Einbaum für den Fischermeister des Schlosses (den Nachfahren der

klösterlichen Fischermeister) kam aus dem Waldbestand des Schlosses in

der Fuchsleiten auf dem Mondseeberg.

Wenn auch der Einbaum bei

normalen See- und Windverhältnissen besonders gut auf dem Wasser lag, so

hatte er doch auch seine Tücken. Bei höherem Wellengang schlug er, wenn

man die Wellen nicht richtig anfuhr, infolge der verhältnismäßig

geringen Wandhöhe rascher voll. Es kam dann auch vor, dass er kenterte.

Den Einbaum drehte es leichter auf, weil der Boden viel Holz und damit

viel Auftriebskraft hatte. „Umgglart hats an schnell.“ Wohl ging ein

Einbaum nicht unter, sofern er nicht schwer geladen hatte, aber an einem

aufgedrehten Einbaum konnte man sich wegen seiner Form schwer

festhalten. Die Tradition des Einbaumes hat sich nur noch im

Fischenhaus (Tiefgraben 63) bis heute erhalten. In der Schiffhütte der

Fischenhauser steht der letzte Einbaum am Mondsee.

Der Einbaum spielt

auch in einzelnen Sagen aus dem Mondseeland eine Rolle. Die Sage von

den Buchelmandln, armen Seelen, die eine Buchel (Fackel aus Buchenholz)

tragend, über den See geisterten, erzählt von Fischern, die mit dem

Einbaum in der Nacht auf dem See fuhren. Einer von ihnen neckte ein

solches Buchelmandl, indem er Feuer für seine Pfeife verlangte.

Daraufhin setzte sich dieses blitzschnell neben den Fischer an das

„Stoia“ und der Einbaum begann zu sinken. Nur mit äußerster Anstrengung

erreichten die Fischer noch ihre Schiffhütte. Die Sage vom

fremden Fischer erzählt vom Teufel, der in einer Vollmondnacht in

Gestalt eines kohlschwarz gekleideten Fischers auf einem Einbaum, der

nur eine Wand hatte, gegen die Mündung des Steinerbaches fuhr. Als ihn

ein mutiger Fischer durch Zuruf zur Rede stellte, fuhr er mit dem

sonderbaren Einbaum unter Tosen und Knirschen auf die Schotterbank der

Steinerbachmündung hinauf und war plötzlich spurlos verschwunden.

Der Almeida Park ist Teil der Seepromenade von Mondsee am gleichnamigen

Gewässer. Zu seinen Attraktionen zählt eine überdachte Schautafel, die

über die Mondseekultur und die Welterbestätte „Prähistorische

Pfahlbauten um die Alpen“ erzählt. Der Park liegt direkt am Mondsee.

Besucher können von hier die Aussicht auf die nahen Berge genießen oder

mit einem Schiff einen Ausflug über den See starten. Ein Denkmal

erinnert an Micheline Gräfin von Almeida.

Die Chefin der Castello-Bar, Micheline Gräfin von Almeida, war 1911 als

Tochter von Otto Graf von Almeida und Marie-Sophie Gräfin von und zu

Arco-Zinneberg geboren worden. 1981 heiratete sie den Amerikaner

Rudolph R. Percoco, der bei den Mondseern als „Graf Rudi“ bekannt war.

Es ist mehr als 30 Jahre her, dass die Castello-Bar in Mondsee

geschlossen wurde. Sie war einmal etwas Besonderes, das kann man so

sagen. Promi-Gäste, die sich an den Kochkünsten der Micheline „Misch“

Almeida erfreuten. Saucen, die Greta Garbo so sehr liebte, Schnecken

mit Champignons sollen eine Leibspeise von Herbert von Karajan gewesen

sein, und Curd Jürgens lobte ihren Tafelspitz mit Apfelkren über alle

Maßen. Es gab Zeiten, da gaben sich die Promis in der Mondseer

Castello-Bar die Klinke in die Hand.

Die Ziehrer Ruhe ist ein wunderschöner Ruheplatz, an welchem Carl Michael Ziehrer einige seiner Werke geschrieben hat.

Ziehrer Ruhe

1897 bis 1906 verbrachte Carl Michael Ziehrer einen Teil des Sommers in

Mondsee. Er wohnte in der Villa Remmelberger (ehem. Käserei Nussbaumer)

und am Hilfberg in der Villa Franz. Nach seiner jahrelangen

Dirigententätigkeiten, seinen anstrengenden Konzertreisen nach USA,

Deutschland und Ungarn genoss er die Ruhe und die Naturschönheit. Schon

bald war Zierer in Mondsee heimisch geworden, und täglich sah man ihn

zum See hinunterwandern, wo er glückliche Stunden im seligen Genießen

des märchenschönen Landschaftsbildes verträumte. Er liebte es,

bisweilen allein zu sein um zu komponieren. Doch die Bevölkerung von

Mondsee war so im Banne seiner liebenswürdigen und herzbezwingenden

Persönlichkeit, sodass ihm alle nahe sein wollten. Da wurde er eines

Tages der Fürstin Wrede, der Besitzerin der Herrschaft Mondsee,

vorgestellt, welche ihn kennen zu lernen wünschte. Auf ihre Frage, wie

ihm Mondsee gefalle, gab er seiner Begeisterung Ausdruck, aber auch

seinem Bedauern, kein Platzerl am See für sich alleine zu haben. So war

seine Freude groß, als er ein paar Tage später, dicht am Seeufer, unter

schattigen Ulmen, zwei Bänke und einen Tisch zu seiner alleinigen

Benützung vorfand, welche die Fürstin als Aufmerksamkeit für den

Künstler auf ihrem Territorium hatte aufstellen lassen, und nicht

lange, und eine schöne Tafel bezeichnete diese Stelle als

„Ziehrer-Ruhe“. An dieser Stelle nahmen Melodien aus „Die

Landstreicher“ und „Drei Wünsche“ ihren Ursprung.

Hl. Judas Thaddäus Kapelle - Sie ist eine der jüngeren Kapellen im Gebiet. Mit der Schenkung

von Grundstücken am See an die Marktgemeinde Mondsee im Juni 1987

verband Graf Rudolph Almeida die Bedingung, den Park „Graf Rudolph und

Gräfin Micheline Almeida-Park“ zu bezeichnen und das Recht, auf dem

Grund eine Kapelle zu errichten, die dem hl. Judas Thaddäus gewidmet

ist, diese für immerwährende Zeiten zu erhalten, sowie die laufende

Instandhaltung zu übernehmen und für elektrisches Licht in der Kapelle

zu sorgen. Die Kosten für die Errichtung der Kapelle sollte zur Hälfte

die Marktgemeinde Mondsee, zur Hälfte Graf Rudolph Almeida tragen.

Mit der Planung der Judas Thaddäus-Kapelle wurde Baumeister

Walter Schragner beauftragt. Er berichtete, dass Graf Rudolph den

Heiligen sehr verehrte. Sein Ausspruch war: „Wenn es dir schlecht geht,

wende dich an den heiligen Thaddäus. Er erhört dich und hilft dir ganz

bestimmt.“ Die Kapelle in Mondsee sollte der Hochzeitskapelle in

Hellbrunn nachgebildet sein. Aus den verschiedenen Vorschlägen für die

Gestaltung der Kapelle, die Baumeister Schragner vorlegte, wurde der

Entwurf vom 6. 6. 1988 angenommen. Mit dem Bau waren ausschließlich

Mondseer Firmen beauftragt. Am 11. 8.

1989 wurde zur feierlichen Einweihung geladen. Die Weihe nahm

Generalvikar Prälat Josef Ahamer gemeinsam mit Dechant Josef Edlinger

vor, Festansprachen hielten Bezirkshauptmann Landl, Bürgermeister Mörtl.

Die Bürgermusik Mondsee umrahmte die Feier.

Die Judas

Thaddäus-Kapelle soll für alle Zeiten das Andenken an die Grafenfamilie

Almeida wahren, die viele Jahre lang das „Schloss Mondsee“, große

Landflächen und weitere Höfe im Gebiet besaß. So erinnert die Inschrift

an:

Graf Otto Almeida, Gräfin Marie Sophie Almeida, Graf Paul Almeida

Graf Ludwig Almeida, Gräfin Micheline Almeida, Graf Rudolf Almeida.

Friedrich Ludwig Jahn-Denkmal

zum 150. Geburtstage, Turnverein Mondsee, 1920

Die Seepromenade Mondsee lädt zum Spazieren und Flanieren ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: