web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Murau

in der Obersteiermark, August 2024

Murau ist eine Stadt in der Obersteiermark im

Bundesland Steiermark in Österreich mit knapp 3400 Einwohnern. Sie ist

Verwaltungssitz des Bezirkes Murau. Das Gebiet wurde schon in der

Bronze- und Römerzeit besiedelt, erstmals urkundlich erwähnt wurde

Murau im Jahr 1250 als Murowe (Bedeutung ‚Aue an der Mur‘), das

Stadtrecht wurde im Jahre 1298 verliehen.

Mursteg Murau

Aus der Frühzeit der Holzstraßenidee stammt der Mursteg Murau. Nach

einer internationalen Ausschreibung 1993 kam der Plan der Schweizer

Architekten Meili und Peter zur Umsetzung. Die für den Fußverkehr

errichtete Brücke verbindet den Bahnhof mit dem östlichen Teil der

Stadt und wurde 1995 pünktlich zur Landesausstellung „Holzzeit"

fertiggestellt.

An mehreren Standorten in der Murauer Altstadt und an der Murpromenade

laden Skulpturen zu einem Spaziergang ein, bei dem Sie mehr über Murau

erfahren.

Xenia - die Katzengöttin

Katzen haben viele Gesichter, sind allen Dingen gegenüber aufmerksam und sehr erdverbunden.

Die Figur der XENIA stellt einen weiteren Bezug zum Katzensaal im

Schloss Murau her. Sie trägt zum Zeichen ihrer Würde und Natur eine

Katzenmaske mit zwei Köpfen. Der lange Haarzopf und die Körperhaltung

verdeutlichen ihre Erdverbundenheit und ihre Aufmerksamkeit. Der Name

bedeutet im Griechischen sowohl „die Gastfreundliche" als auch „die

Fremde", was wiederum „Gast" und „Gastgeber" eine gemeinsame Bedeutung

gibt.

Murpromenade Holzveranden, Murau

Ein Spaziergang auf der Murpromenade, die zwischen 1978 und 1985

angelegt wurde, zeigt die unterschiedlichen Facetten der Stadt. Von

hier sind die hölzernen Veranden der alten Bürgerhäuser zu sehen,

weiter östlich öffnet sich der Blick auf die Flussgöttin Murna und auf

moderne Konstruktionen wie das Open Space oder das Gebäude der BH

Murau. Hier wird der Weg, der vom Raffaltplatz zum Schillerplatz führt,

breiter und ist von Kunstwerken gesäumt.

Das Gebiet von Murau war vom 13. bis ins 15. Jahrhundert das Zentrum

des Herrschaftsgebietes der steirischen Adelsfamilie Liechtenstein.

Diese Familie war eine eigenständige Familie, die unabhängig von der

gleichnamigen Familie Liechtenstein aus Niederösterreich entstanden

war. Der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein, der auf der Frauenburg

bei Unzmarkt lebte, stammt aus der steirischen Familie. Der Name dieser

Familie wird von der Burg Liechtenstein östlich von Judenburg

abgeleitet.

Murna - die junge Flussgöttin

Flüsse werden als Lebensspender meistens weiblich dargestellt, als

Transport- und Reisemittel benutzt, womit Informationsaustausch

verbunden war und ist. Die Figur einer jungen MURNA (keltische Göttin)

soll genau an dieser Stelle die Kraft der Mur zähmen, die Fruchtbarkeit

der Stadt symbolisieren und in die Welt hinaustragen. Mit dem Zeichen

für Energie als Gabe (Blitz in der Hand) und dem wilden Hopfen (als das

zu Bewahrende), der sich um ihren Körper rankt, thront sie mitten in

der Mur. Eine ältere" Murna ist Bestandteil des Brunnens am Hauptplatz

in Graz.

Das steirische Landgericht der Familie Liechtenstein an der Mur wurde

1256 erstmals in Urkunden erwähnt. Es umfasste das Murtal von der

Salzburger Grenze zum Lungau bis nach Teufenbach im Osten. 1574 kaufe

Anna Neumann die Herrschaft Murau. 1617 heiratete die 81-jährige Anna

Neumann den 31-jährigen Reichsgrafen Georg Ludwig von Schwarzenberg.

Seit damals gehört das Schloss den Schwarzenbergs, die bis heute im

Schloss ansässig sind.

Das ehemalige Rathaus war ein Wehrturm der Stadtummauerung. Von

1574-1578 diente das Haus als Bürgerarsenalwehrturm, danach wurde es

durch Andre Durmsaller zum Rathaus umgebaut. Um 1740-1742 erfolgte ein

neuerlicher größerer Umbau. 1879 wurde das Rathaus an Josef

Mitteregger, Eisenwarenhändler, versteigert. In den folgenden Jahren

ging ein Teil des noch an Ort und Stelle verbliebenen Stadtarchivs

zugrunde. 1920 nimmt die Stadtgemeinde im Tauschwege wiederum diesen

Bau als Rathaus in Verwendung. In den Jahren 1925/26 wurde der Bau

neuerlich verändert. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Römersteine

eingemauert.

Besonderheiten: An der Südfassade befindet sich eine aufgemalte

Sonnenuhr mit Gottvater und Weltkugel, daneben Engel, die das

Pantherwappen (links) und das Murauer Stadtwappen (rechts) halten.

Darunter die Inschrift: Rathaus renov. 1925. Die Sonnenuhr ist eine

Malerei mit barocken Formen und wurde 1925 erneuert.

Innenstadt von Murau

St. Elisabeth-Spitalskirche

1457 Kirche erstmals genannt, Turm und Sakristei gotisch, ursprüngl.

Eingang mit Renaissanceportal im Hof, seit 1979 evangelische Kirche und

Diözesanmuseum

Die Evangelische Elisabethkirche in Murau ist das geistige Zentrum der

Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Murau-Lungau, Evangelische

Superintendentur A. B. Steiermark. Die Pfarrgemeinde umfasst neben dem

politischen steirischen Bezirk Murau auch den salzburgischen Lungau.

Die Kirche, stadtseitig bei der Marktbrücke gelegen, wurde als

Spitalskirche der heiligen Elisabeth 1329 erstmals urkundlich erwähnt

und im 17. Jahrhundert umgestaltet. Vom Einsetzen der Reformation um

etwa 1528 bis zur Gegenreformation und zur Vertreibung der Protestanten

1599 war sie eine evangelische Kirche. Unter Kaiser Joseph II. wurde

sie 1789 profaniert und versteigert. 1923 wurde ein hölzerner Fußboden

eingezogen und das Bauwerk bis 1975 als Turnsaal und bis 1977 als

Tischtennishalle verwendet.

Der frühbarocke dreijochige Saalraum stammt aus der Zeit von 1628 bis

1644. Im Osten sind am Turm und in der Sakristei noch gotische Bauteile

der Vorgängerkirche erhalten, wie auch die hohen, schmalen

Spitzbogenfenster in der Südwand des Kirchenschiffs. Das Schiff hat ein

Tonnengewölbe auf Wandpfeilern mit Stichkappen und Stuckfeldern mit

Perl- und Eierstabrahmen aus der Zeit um 1640, Giuseppe Pazarino

zugeschrieben. Der an der Nordostecke eingestellte Turm hat gekuppelte

Rndbogenschallfenster und eine barocke Haube. Die Sakristei in der

Südostecke hat ein gotisches Südfenster und ein schweres

Kreuzrippengewölbe mit einer Blattrosette als Schlussstein. An

Ausstattung enthält die Kirche einen klassizistischen Kanzelaltar, ein

Kirchengestühl, eine kleine transportable Orgel und einige kleinere

Kunstwerke.

Murauer Schanzenkessel hinter dem Freibad Murau

Blick auf Murau

St. Elisabeth-Spitalskirche

Schloss Murau und Stadtpfarrkirche hl. Matthäus

Rosalia-Grotte

Filialkirche St. Leonhard

Spätgotisches Bauwerk aus der 1. Hälfte des 15.Jh., ehem. Wallfahrtskirche

Die Leonhardikirche ist Teil der Burganlage Grünfels in Murau und wurde

1439 erstmals erwähnt. Sie ist im sehr schlanken und hohen

spätgotischen Stil erbaut und besitzt kunstvolle Schlusssteine.

Westlich davon liegt die Heiligengrabkapelle mit der Kreuzigungsgruppe.

Der Burgberg Grünfels mit der Leonhardikirche ist ein kunstvoller

Kalvarienberg mit allen Kreuzwegstationen.

Leider war das Gotteshaus am Anreisetag versperrt und somit nicht betretbar.

Hl.Grabkapelle 1680 errichtet

dahinter: Kalvarienberg-Kapelle als Abschluß der Kreuzweganlage

St. Leonhardkirche, Murau

Die Wallfahrtskirche Sankt Leonhard, von den Einheimischen

„Leonhardikirche" genannt, thront auf einer Anhöhe nahe der Burgruine

Grünfels. Die spätgotische, schlanke und hochaufstrebende Kirche ist

nahezu im Original erhalten und wird von einer Wehranlage eingefasst.

Besonders bemerkenswert sind die drei Heiligenfiguren aus Lindenholz,

die vom ehemaligen gotischen Hochaltar erhalten geblieben sind: Georg,

der Drachentöter, Florian mit Wasserschaff und Eustachius mit Rüstung

und Lanze.

Schloss Murau und Stadtpfarrkirche hl. Matthäus

Holztüren, Murau

Genauso geschichtsträchtig wie die Häuser der historischen Altstadt

sind ihre Holztüren. Sie gehen teilweise bis in die Zeit von Anna

Neumann (1535-1623) zurück, die als „Herrin von Murau“ die Stadt

maßgeblich geprägt hat. Die Türen sind vor allem kunsthistorisch

interessant und noch immer voll in Funktion. Damit verbinden sie nicht

nur das Innen und das Außen, sondern auch Geschichte und Gegenwart.

Inmitten des Schillerplatzes steht heute die barocke Pestvotivgruppe.

In pyramidenartig ansteigender Komposition, die Vorderseite hin zur

Kirche gerichtet. Die Mariensäule steht auf einem mit niederem,

schmiedeeisernen Gitter umgrenzten Sechseckplatz auf hohem Sockel. Auf

einem einer Rundsäule ist die Statue der Hl. Maria Immaculata

errichtet. In den Ecken stehen die sechs Pestheiligen. Die Mariensäule

wurde anlässlich der Umbauarbeiten des Schillerplatzes nicht verändert.

Es wurden jedoch die Pestheiligen wieder aufgestellt und das

schmiedeeiserne Gitter saniert.

Schloss Murau via Fußweg erklommen

Schloss Murau - Baugeschichte (1628-1643)

Georg Ludwig Reichsgraf zu Schwarzenberg ließ nach dem Ableben seiner

Ehefrau Anna, geborene Neumanin von Wasserleonburg, die alte

Liechtensteinische Burg schleifen und an deren Stelle in den Jahren

1628 bis 1643 das heutige Schloss errichten. Dieses bildete mit der

Burg Grünfels am rechten Murufer eine Talsperre zur Kontrolle der

Handelswege.

Der Baumeister Valentin Kaut, der Steinmetzmeister Hans Dirolf aus

Markt Bibart und der Zimmerermeister Michael Pockh sowie der Tischler

Peter Rieberer kamen aus Mittelfranken, also aus jenem Gebiet, aus dem

auch der neue Schlossherr kam. Im ersten Obergeschoß sind

Kassettendecken und sogenannte Rimlingsböden eingebaut. Die vier

Stuckdecken im zweiten Obergeschoß und in der Schlosskapelle schuf der

Stuckateur Giuseppe Pazarino aus Mailand, Italien. Beim Murauer

Schlossbau wirkten somit deutsche und italienische Fachkräfte mit!

In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gab es in der Steiermark keine

Kriegsschauplätze, so dass ein Schlossbau möglich war. Das Schloss ist

ein Vierflügelbau mit Arkaden im Innenhof, verfügt über zwei

Mittelrisalite mit für Österreich unüblichen Verzierungen. An der

Außenseite sind im Westen ein Mittelrisalit und im Osten ein

halbkreisförmiger Vorbau für die Apsis der Achatius-Kapelle. Diese

Stile erinnern an italienische und deutsche Renaissance und an

frühbarocke Paläste. Es ist dies ein unüblicher Baustil in der

steirischen Kunstgeschichte, das mit der Julius-Architektur begründet

wird. Das Schloss Murau hat diesbezüglich eine einzigartige Stellung.

Dass in der Schlosskapelle gotische Fenster zu sehen sind, wird auch

mit dem Julius-Echter-Stil begründet.

Vater Georg und Bruder Michael des Baumeisters Valentin Kaut waren

Würzburgische Stiftsbaumeister. Julius Echter von Mespelbrunn war von

1573-1617 Fürstbischof in Würzburg und pflegte einen eigenwilligen

Bauherrnstil,

also auch eine Mischung aus Gotik, Renaissance und Frühbarock. Er ließ

in Würzburg das Juliusspital und die alte Universität erbauen sowie die

Festung Marienberg umbauen und erneuern. Der Fürstbischof Julius Echter

war 1616 bei der Weihe der Schlosskirche in Stammschloss

Schwarzenberg/Mittelfranken anwesend und war mit dem damaligen Grafen

Wolfgang Jakob zu Schwarzenberg befreundet. So kam dieser Julius-Stil

durch den Grafen Georg Ludwig auch in Murau zur Anwendung.

Schloss Obermurau ist eine auf dem Schlossberg von Murau errichtete Schlossanlage. Es liegt in der Obersteiermark in Österreich.

Ulrich von Liechtenstein, bekannt als Minnesänger, erbaute um 1232 die

erste Burg auf dem Murauer Schlossberg. Im Krieg zwischen dem Hause

Habsburg und dem böhmischen König Přemysl Ottokar II. 1276–1278 wurde

die Burg zerstört. Anschließend wurde sie durch Ulrichs Sohn Otto von

Liechtenstein wieder aufgebaut.

Christoph von Liechtenstein war mit der Kaufmannstochter Anna Neumann

von Wasserleonburg (25. November 1535 bis 18. Dezember 1623; ihre

zweite Ehe) verheiratet, die nach ihrer Heirat das Anwesen von den

Geschwistern ihres Mannes kaufte und als Herrin ein halbes Jahrhundert

im alten Schloß Liechtenstein zu Murau wohnte. Als er 1580 starb,

ging die Herrschaft Murau an die Witwe über. Sie ist eine der

bedeutenden Figuren der Murauer Stadtgeschichte. Als 81-Jährige

heiratete sie im Jahr 1617 in ihrer sechsten Ehe den damals 31-jährigen

Reichsgrafen Georg Ludwig von Schwarzenberg – wobei die Ehe wohl im

Sinne einer Adoption im Hinblick auf zukünftige Beerbung geschlossen

wurde (zwei Kinder der „Neumannin“ waren vor ihr und kinderlos

gestorben, sie selbst also ohne Nachkommen). Nach dem Tod seiner

Gemahlin im Jahr 1623 ließ Graf Georg Ludwig die alte Burg abtragen und

in den Jahren 1628 bis 1643 das vierkantige, um einen Arkadenhof

gelegene Renaissanceschloss erbauen.

Als diese Gewehre wurden angeblich Wilderern abgenommen - also Eigentumsentzug.

Das Schloss Obermurau verblieb bis in die heutige Zeit im Eigentum des

im Jahr 1670 vom Kaiser Leopold I. in den Reichsfürstenstand erhobenen

Hauses Schwarzenberg. Heute befindet sich im Schloss neben Privaträumen auch die

Forstverwaltung der Familie Schwarzenberg. Allein rund um Murau

gehören 18.000 ha Waldfläche zum Besitz der Schwarzenberger,

insgesamt sind es 19.000 ha.

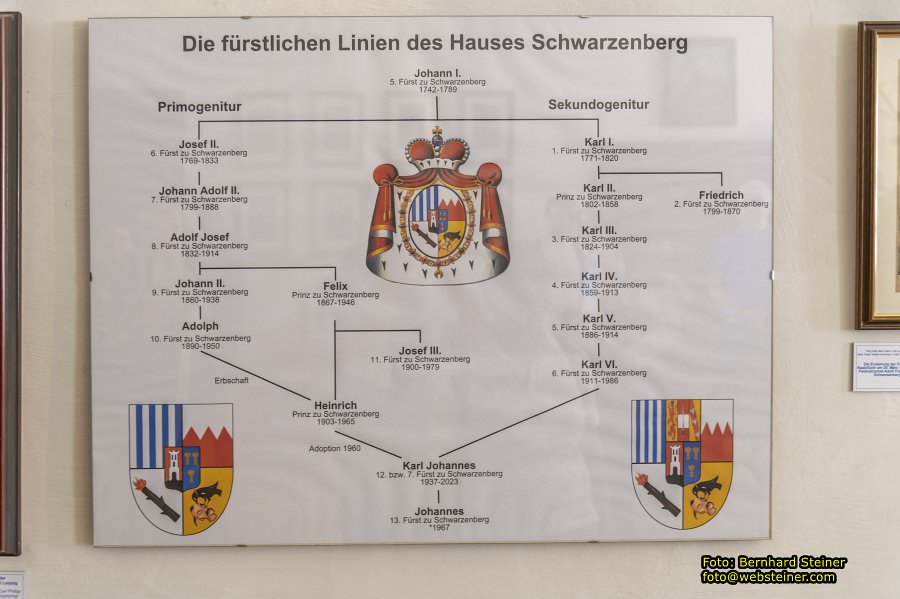

Die fürstlichen Linien des Hauses Schwarzenberg seit

Johann I., 5. Fürst zu Schwarzenberg, 1742-1789

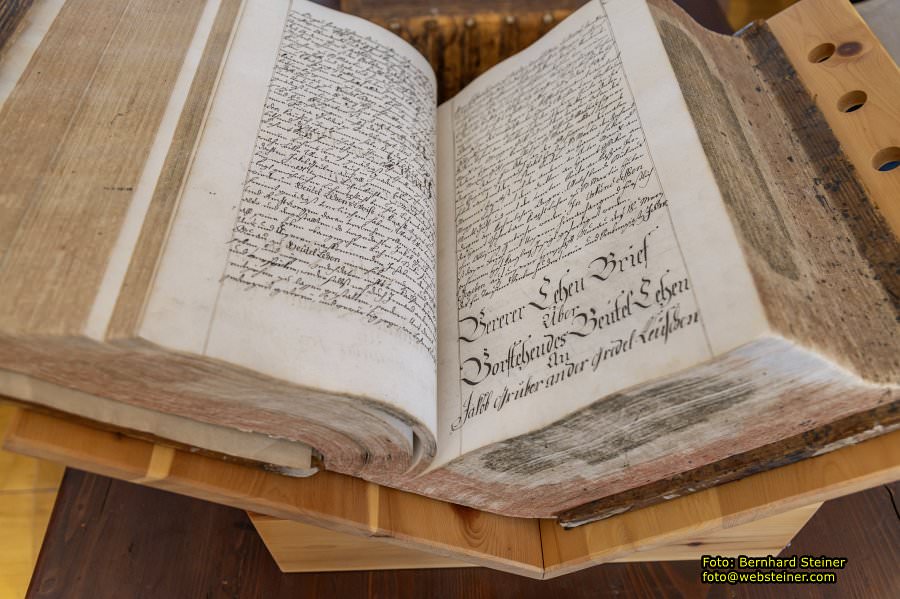

Protokollum über die im Lungau, Salzburger Land gelegenen Lehen-Stücke,

welche zur Hochfürstlich Schwarzenberg'schen Fideikommiss- Herrschaft

Murau gehörig sind vom Jahr 1742.

Die Prunkräume mit dem Katzensaal erstrecken sich im zweiten

Obergeschoß des Südtraktes sowie im südlichen Teil des Osttraktes. Sie

sind museal eingerichtet und weisen durchwegs Flachdecken mit

Stuckverzierungen auf, die großteils von Giuseppe Pazarino 1641

angefertigt wurden.

Fecht- und Kampfunterricht der Katzen, 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt

Austreibung und verschiedene Kuren an Hunden durch Katzen, 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt

Die aus vier Bildern bestehende Serie ist erstmals im Inventarverzeichnis des Schlosses Katsch vom Jahr 1694 angeführt.

Die Tapisserien der Serie„Decius Mus"

Sie stellen Episoden aus dem Latinischen Krieg im Jahr 340 v. Chr. dar,

wie sie der römische Geschichtsschreiber Livius (59 v. Chr. - 17 n.

Chr.) im Achten Buch seiner Römischen Geschichte beschreibt.

Rom wurde um 750 v. Chr. gegründet, bis 510 v. Chr. herrschen sieben

Könige. Nach dem Sturz des letzten Königs wurde das Königreich Rom zur

Römischen Republik. An Stelle des Königs treten in der Republik zwei

jährlich wechselnde Konsuln. Im Jahr 340 v. Chr. waren dies die Konsuln

Titus Manlius Torquatus und Publius Decius Mus.

Die Latiner befürchteten, dass die Rolle Roms im ursprünglich auf

Gleichberechtigung angelegten Latinischen Bund allzu dominierend werden

würde. So sprach eine Gesandtschaft der Latiner im Capitol vor und

forderte die Hälfte des Senats und dass zukünftig ein Konsul von den

Römern und ein Konsul von den Latinern gestellt werden soll. Rom wies

diese Gesandtschaft zurück, es kam zum Krieg.

Die Tapisserien der Fürstlich Schwarzenberg'schen Kunststiftung Vaduz

Laut einer Eintragung im Inventarbuch befinden sich die Tapisserien seit dem Jahr 1656 im Besitz der Familie Schwarzenberg.

Entstehung der Tapisserien

Tapisserien sind gewebte Bilder. Sie wurden meist aus Wolle und Seide,

nicht selten auch aus Gold- und Silberfäden gefertigt und waren

ausgesprochene Luxusgüter, die sich nur sehr Wohlhabende leisten

konnten.

Als Vorlagen für die Motive dienten nicht selten Ölgemälde. Im Falle

der hier ausgestellten Tapisserien stammen die Vorlagen - die

sogenannten Kartons - von dem berühmten Barockmaler Peter Paul Rubens,

gefertigt in den Jahren 1616/17. Die prächtigen Ölbilder sind

Bestandteil der Kunstsammlungen der Fürsten von und zu Liechtenstein.

Nach diesen Vorlagen sind mehrere Serien von Tapisserien in

verschiedenen Wirkereien angefertigt worden. Die hier aus- gestellten

Tapisserien wurden Mitte des 17. Jahrhunderts in zwei Brüsseler

Werkstätten hergestellt:

• Jan van Leefdael

• Geraet van der Strecken

Die Signaturen am unteren Rand der Tapisserien zeigen das Monogramm des

Herstellers und enthalten die Brüsseler Stadtmarke. Betrachtet man die

Gemälde bzw. die Kartons und die Tapisserien nebeneinander, so fällt

auf, dass die Darstellung seitenverkehrt ist. Diese Tatsache ergibt

sich, weil die Vorlage unter die Kettfäden gelegt bzw. beim

Hochwebstuhl hinter den Kettfäden angebracht wurde. Meist arbeiteten

mehrere Wirker gleichzeitig nebeneinander an einem Teppich. Das

Einflechten der Schußfäden erfolgte mit Hilfe von Spulen, wobei jede

Spule den Faden einer Farbe trägt. Wenn eine Farbfläche zu Ende war,

schnitt man den Faden ab und ließ das Ende herunterhängen. So ergibt es

sich, dass auf der dem Wirker zugewandten Seite die Enden der Fäden zu

sehen sind und dann die Rückseite zur Schauseite wird - demzufolge

spiegelverkehrt.

Noch im frühen Mittelalter brannte fast überall ein offenes Feuer

inmitten des Hauses auf einer niedrigen Erhöhung aus gestampftem Lehm

oder in einer mit Steinen eingefassten Vertiefung. Über der Feuerstelle

befand sich der Funkenfang, ein flaches Dach aus Holz oder einer großen

Tierhaut, das die Funken daran hindern sollte ins häufig strohgedeckte

Dach zu geraten und dort Unheil anzurichten. Der Funkenfang diente

gleichzeitig dazu, Würste aus Grütze, Fisch und Fleisch zu räuchern und

damit haltbar zu machen, und zum Trocknen von Kräutern, Pilzen und

Beeren.

Erst im Laufe des späten Mittelalters und auch da hauptsächlich in

Klöstern und Burgen, beim Adel und in großen Bürgerhäusern, entstanden

regelrechte Küchen, deren Mittelpunkt ein gemauerter Herd mit festem

Abzug war, über dem eiserne Ketten und Kochtöpfe unterschiedlichster

Formen und Größen hingen. Daneben befanden sich Bratspieße und -roste,

zuweilen auch ein Schild aus Holz, der die Köchin und ihre Helfer vor

der Hitze des Feuers schützte. Grapen, dreibeinige Töpfe aus Ton oder

Metall, standen bereit, um den Inhalt sanft über oder neben der Glut zu

köcheln. Auf großen Tafeln konnten die Speisen zum Servieren

vorbereitet werden, und zuweilen gab es fest gemauerte Becken zum

Waschen oder zum Aufbewahren lebender Fische. In der Kühle dunkler

Erdkeller und steinerner Gewölbe lagerten verderbliche Speisen wie

Wurzelgemüse und Obst, eingelegtes Kraut und Wein.

Der Schlosshof wird an der Nord-, West- und Südseite von

Erdgeschoßarkaden begrenzt. In seinem Nordteil befindet sich ein 48 m

tiefer Brunnen. Auf den Risaliten sind zweigeschossige Giebel

aufgesetzt. Das Portal mit der Schlosseinfahrt liegt im südlichen Teil

des Osttraktes. Anschließend befinden sich die Räume des

Schwarzenberg-Archives, die mit Tonnen und Stichkappen überwölbt sind.

Die Archivschränke des 17. Jh. sind noch vorhanden. Der ebenerdige Raum

in der Südwestecke mit seiner achteckigen Mittelsäule und den vier

Kreuzgratgewölben wurde später durch eine Zwischenmauer geteilt. Die

meisten Innenräume dienen heute als Büros und Wohnungen.

Die Mitte des Ostflügels wird von der dreigeschossigen frühbarocken

Schlosskapelle dominiert. Sie wurde 1366 erstmals urkundlich erwähnt

und 1628 in der heutigen Form erneuert. Ihre Apsis tritt als hoher

Zylinder an der Außenmauer halbkreisförmig vor. Auch an der Hofseite

springt sie risalitartig vor. Ihr Portal wurde 1643 von Christoph

Hollstainer geschaffen. Hinter ihrem Giebel ist ein kleines Türmchen

eingebaut, in dem sich die Schlossglocke befindet.

Der Innenraum ist mit Rahmenstuck, allerdings ohne die dafür geplanten

Gemälde, geschmückt. Die Stuckierung erfolgte durch Giuseppe Pazarino

um 1640. Der dreigeschossige frühbarocke Hauptaltar zeigt im Gemälde

den Hl. Achatius. Er entstammt der Judenburger Werkstatt aus der Zeit

um 1655. Bemerkenswert ist der Totenschild des Carl Freiherrn von

Teuffenbach (gest. 1610).

Blick vom Schloss Murau über den Schlossgarten auf die Stadtpfarrkirche hl. Matthäus und Wallfahrtskirche St. Leonhard

Schlossstiege, Murau

Über 214 Stufen gelangt man vom Schillerplatz zur Stadtpfarrkirche und

weiter zum Schloss Murau. Die Treppe ist die kürzeste Verbindung

zwischen Stadt und Schloss. Schon bevor das Renaissanceschloss in

seiner heutigen Form im 17. Jhd. errichtet wurde, bestand hier eine

Treppe. 1848 wurde sie neu errichtet und mit gusseisernen Schindeln aus

Turrach gedeckt. 1980 wurde sie erneuert, wobei die Eisenschindeln

durch solche aus Kupfer ersetzt wurden.

Pfarrkirche St.Matthäus, Frühgotische Kreuzbasilika mit steingemauertem Vierungsturm, 1296 eingeweiht

Gotische Lichtsäule aus der Mitte des 15.Jh. Der Kirchenbau steht auf halber Höhe des südlichen Schlosshanges und ist von einer alten Kirchhofmauer umgeben.

Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche Murau steht in der

Stadtgemeinde Murau im Bezirk Murau in der Steiermark. Die auf den

Evangelisten Matthäus gewidmete Pfarrkirche gehört zum Dekanat Murau in

der Diözese Graz-Seckau. Die Kirche wurde 1284 von Freiherr Otto I. von

Liechtenstein gestiftet und von dessen Sohn Otto II weitergeführt und

1296 vom Bischof von Lavant geweiht. 1333 wurde die Kirche zur

Pfarrkirche erhoben. 1640 wurden in den zwei Winkeln zwischen Ostjoch

der Seitenschiffe und den Querarmen Kapellen angebaut.

Bemerkenswert sind vor allem die barocke Kanzel, der Hochaltar sowie

Fresken aus dem 14. Jahrhundert und evangelische Wandmalereien der

Renaissancezeit, der hölzerne zwölfarmige Apostelleuchter, das wuchtige

Taufbecken, der Rosenkranzaltar und die Kreuzigungsgruppe.

Die bedeutende frühgotische Pfeilerbasilika mit einem Vierungsturm und

Querarmen wurde einheitlich aus gelbem Tuffstein in langsamer

Progression von Westen nach Osten erbaut. Das dreischiffige vierjochige

basilikale Langhaus hat ein hohes Mittelschiff mit Lichtgaden mit

Spitzbogenfenstern. Das Mittelschiff ist zu den Seitenschiffen mit

Spitzbogenarkaden auf gedrungenen Achteckpfeilern geöffnet und

verbunden. Das Langhaus hat Kreuzgratgewölbe, wobei die Joche mit

Gurtrippen auf unterschiedlich geformten Konsolen getrennt sind. Die

Kapellenanbauten an den beiden Ostjochen der Seitenschiffe zeigen sich

in reicher Stuckzier und Malereien.

Die um zwei Stufen höher gesetzte Vierung ist durch kräftige Gurtbögen

mit einer aufgelegten profilierten Rippe sowie durch Vierungspfeiler

mit vorgelegten Dreiviertelkreisdiensten betont. Das Querhaus hat je

Seite ein Joch. Vierung und Querhaus haben Kreuzrippengewölbe mit

runden Schlusssteinen, in der Vierung mit Segenshand, im Nordarm mit

dem Wappen der Liechtenstein, im Südarm mit einer Blütenrosette. Das

Querhaus hat nördlich und südlich ein besonders hohes und schmales

Lanzettfenster. Am nördlichen Querarm ist eine aus einem Achteck

entwickelte Spindeltreppe angebaut und mit 1469 datiert. Ebendort ist

ein gotisches Friesband. Unter dem nördlichen Querarm befindet sich die

Gruft der Liechtenstein.

Die Murauer Stadtpfarrkirche gehört zu den frühesten und

interessantesten gotischen Sakralbauten der Steiermark. Sie geht zurück

auf die Gründung Ottos II. von Liechtenstein, des damaligen Grundherrn

von Murau. Der Bau wurde 1284 oberhalb der Stadt, auf halber Höhe des

Schlossberg-Südhanges, begonnen. Im Jahre 1296 fand zwar die Weihe zu

Ehren des hl. Matthäus statt, die endgültige Vollendung des Baues zog

sich allerdings noch einige Jahre hin. 1311 berichtet das Testament des

Stifters, dass zu diesem Zeitpunkt der Kirchenbau, eine Kreuzbasilika

mit hochstrebendem Chor und schwerem, steinernem Vierungsturm, noch

nicht ganz vollendet war. Zubauten der Spätgotik und Anbauten aus der

ersten Hälfte des 17. Jhs. - als nach dem Aussterben des Hauses

Liechtenstein-Murau die Herrschaft an das Haus der späteren Fürsten

Schwarzenberg überging - sind Zeugen von Bauveränderungen und

Ergänzungen, die jedoch den Grundcharakter des frühgotischen Baues

keineswegs änderten.

Von 1939 bis 1947 erfolgte die Innenrestaurierung der Kirche mit der

Freilegung zahlreicher Fresken. Eine Außenrenovierung wurde 1971

vorgenommen, und im Jahre 1985 konnte die Restaurierung des

Kircheninneren abgeschlossen werden, wobei die alte Liechtenstein-Gruft

unter dem nördlichen Querschiff freigelegt wurde. Außerdem kam damals

ein neuer steinerner Volksaltar zur Aufstellung.

Die historische Orgel ist besonders umfangreich und wertvoll. Das

Instrument wurde 1698 von dem Orgelbauer Meyenburg erbaut und ist

weitgehend erhalten. Es hat 17 Register auf zwei Manualen und Pedal.

Fußgängerbrücke über den Rantenbach

Friedhofskirche St. Anna - Hochgotischer Bau um 1400 mit beachtenswerten Fresken, mittelalterl. Glasfenstern und spätgotischem Flügelaltar.

Leider war dieses Gotteshaus am Anreisetag versperrt und somit nicht betretbar.

St. Annakirche, Murau

Ein Diebstahl gab den Anlass zum Bau der Kirche, genauer gesagt ein

Hostiendiebstahl. An der Stelle, an der man die liturgische Speise

wiederfand, wurde sie um 1400 errichtet. Besonders bemerkenswert ist

die gotische Annaselbdritt-Darstellung aus Lindenholz aus dem 15. Jhd.

Die Kanzel und die Kirchenbänke mit den geschnitzten Wangen stammen aus

dem 17. Jhd. Da die Kirche vom Friedhof umgeben ist, trägt sie den

Beinamen „Friedhofskirche“.

Handwerksmuseum

Seit 1975 im ehemaligen Kapuzinerkloster unter- gebracht, zeigt das

Museum eine reichhaltige Sammlung an regionalgeschichtlich

interessanten Objekten und es fungiert als Wissensspeicher der

Stadtgeschichte.

Leider konnte der geplante Besuch nicht stattfinden, da das Museum am Anreisetag wegen Schädlingsbefall geschlossen war.

Anna Neumann

Anna Neumann verbindet die Zeit der Liechtensteiner mit den Fürsten von

Schwarzenberg, deren erster Vertreter das Schloß Murau erbauen ließ.

Anna Neumann bewältigte schwierige Zeiten (Reformation,

Gegenreformation, Tod zweier Kinder und von fünf Ehemännern etc.),

bewies soziales Engagement und wirtschaftliches Geschick. Sie ist

Vorbild aus der Geschichte für die Zukunft.

Die Katze

Im Schloss Murau befindet sich der Katzensaal mit einem berühmten Bild,

auf dem Katzen durch Murau spazieren. Die Katze ist aussagekräftiges,

Symbol, war in alten Kulturen ein heiliges Tier und wird von vielen

Menschen geliebt.

Kapuzinerkirche, Murau

Im Zuge der Gegenreformation wurden das Kapuzinerkloster und die

Klosterkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit von Georg Ludwig zu

Schwarzenberg gestiftet. Die Kirche und ihre Seitenkapellen sind mit

zahlreichen Kunstwerken aus Holz ausgestattet. Herausragend ist die

vermutlich aus Lindenholz gefertigte schwarze Madonna in der

Loretokapelle.

Die Klosterkirche ist in der einst östlichen Vorstadt, am Rande eines

kleinen Plateaus, gelegen. Die Kirche ist mit dem Chor nach Norden in

die Südwestecke der Klosteranlage gestellt. Im Jahre 1607 kaufte Anna

Neumann das Eisenfeld, auf dem ihr Gatte Georg Ludwig Schwarzenberg

später das Kloster errichtete. Im Jahre 1645 wird am 4. Juli der

Grundstein zu der Kapuzinerkirche (Klosterkirche) gelegt. Am 26. April

1648 erfolgt die feierliche Einweihung der Kirche mit drei Altären. Die

Klosterkirche ist seit 25. Oktober 1873 auch letzte Ruhestätte von Anna

Neumann. Neben Anna-Neumann sind auch Gräfin Maria Elisabeth zu

Schwarzenberg, zweite Gemahlin des Grafen Georg Ludwig, Johann Leopold

Philipp - Sohn des Grafen Johann Adolf I. zu Schwarzenberg in der

Klosterkirche beerdigt.

Seit 2004 ertönen die Klänge einer neuen vom Triebendorfer Orgelbauer

Walter Vonbank errichteten Orgel, die auch von der Musikschule als

Übungsinstrument für Orgelschüler mitverwendet wird.

Im Jahre 1974 ist die Kirche aus dem Schwarzenbergischen Eigentum zur

Pfarre Murau als Filialkirche gelangt. Im Jahre 1991 erhielt die Kirche

eine gründliche Innenrenovierung, wobei der Hochaltar um 3,5m nach

Norden versetzt und ein neuer Volksaltar aufgestellt wurde.

Die Armensündersäule (um 1400)

Nahe der Auffahrt zum Schloss steht eine der ältesten steinernen

Bildsäulen der Steiermark. Sie stammt aus der Zeit um 1400 und diente

einst als Andachtsstätte für die zum Tode Verurteilten auf ihrem Weg

zur Richtstätte. Bei der Säule konnten sie noch ein letztes Gebet

verrichten.

Gießübeltor mit Resten des alten Wehrganges, eines der ehem. 9 Stadttore aus dem 14. Jh.

Brauerei Murau

Die Mur fließt durch Murau im Murtal

Kriegerdenkmal seit 1955 am St. Leonhardplatz

Friesacher Tor - Eines der ehem. 9 Stadttore der Befestigungsmauer aus dem 14. Jh. Heute Quartier der Murauer Bürgergarde

Die Murtalbahn gehört so selbstverständlich zu Murau wie das Murauer

Bier oder die sagenumwobene Figur der Anna Neumann. Sie ist nicht nur

das öffentliche Verkehrsmittel vor Ort. Wiedererkennungswert hat vor

allem der historische Dampfzug der Murtalbahn, der das Bild einer

längst vergangenen Eisenbahnepoche in Murau zeichnet. Auf einer Strecke

von 65 km direkt entlang der Mur bietet sich zwischen Unzmarkt, Murau

und Tamsweg ein Dampfzug-Erlebnis, wie es im Buche steht.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: