web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Oktoneum

Bundesamtsgebäude in Wien, September 2025

Das Bundesamtsgebäude in der Radetzkystraße, 1985/86 von Architekt Peter Czernin fertiggestellt, besteht aus drei imposanten achteckigen Bürotürmen, die Verwaltungsbedienstete zahlreicher Ministerien und Behörden beherbergen. An der Einmündung des Wienflusses in den Donaukanal gelegen, wurde der Bau im Herbst 2024 unter Denkmalschutz gestellt und gilt als Ikone der Postmoderne.

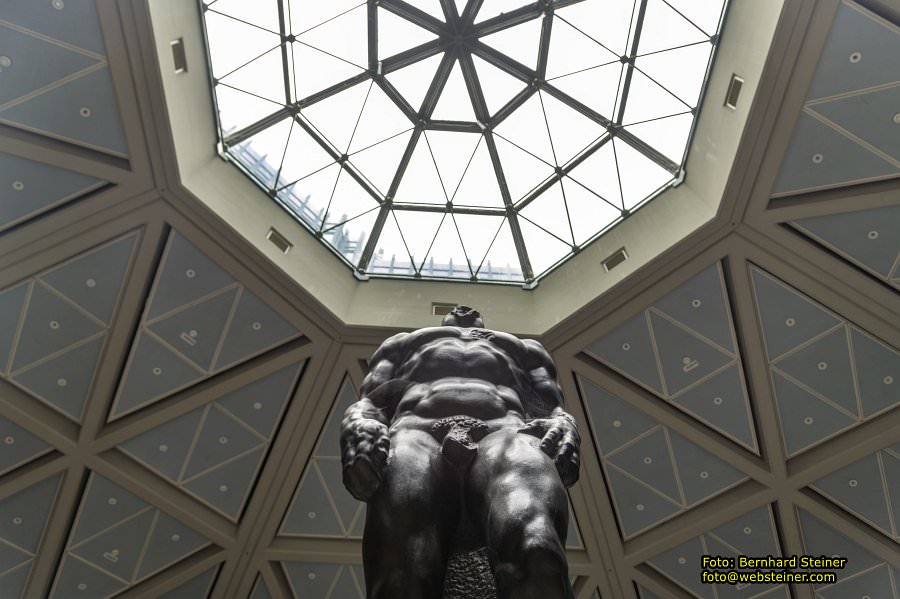

Für die künstlerische Gestaltung inner- und außerhalb des

Bundesamtsgebäudes Radetzkystraße wurden Abgüsse der Werke Anton Hanaks

aufgestellt. Zu den beeindruckensten gehört sicherlich der so genannte

Gigant oder Goliath in der Eingangshalle.

Im Zentrum der Eingangshalle des

Bundesamtsgebäudes an der Radetzkystraße steht ein „Gigant“. Die

Bezeichnung einer Skulptur von Anton Hanak kann buchstäblich das ganze

Gebäude meinen. Drei riesenhafte achteckige Bürotürme beherbergen an

der Einmündung des Wienflusses in den Donaukanal die

Verwaltungsbediensteten zahlreicher Ministerien und Behörden der

Republik Österreich. Der von Architekt Peter Czernin entworfene und

1985/86 fertiggestellte Bau wurde im Herbst 2024 unter Denkmalschutz

gestellt. Das Gebäude ist eines von über 3300 Baudenkmalen in Wien und

damit Teil einer ausgewählten Gruppe von Bauwerken, deren zukünftige

Erhaltung von der Republik Österreich im Sinn des Denkmalschutzgesetzes

garantiert wird.

Seitens der Gebäudeeigentümerin wird am Tag des Denkmals das Objekt mit

seiner Entstehungsgeschichte vorgestellt, anschließend werden die

allgemein zugänglichen Bereiche im Gebäude besichtigt.

Als Symbol der neun Bundesländer Österreichs stehen die "Flammenden Fahnen" von Gero Schwanberg an der Vorderen Zollamtsstraße.

Durch seine achteckige Form wird das Gebäude auch "Oktoneum" genannt,

die drei ringförmigen Achtecke (Oktogone) und Höfe der Obergeschoße

entsprechen den drei öffentlichen Zonen des Erdgeschoßes. Die Achtecke

symbolisieren die Begriffe Tradition, Ästhetik, Funktion, Engagement,

Monumentalität, Technologie, Innovation und Ökonomie.

Das auch Oktoneum genannte um drei achteckige Höfe angeordnete

Amtsgebäude ist eines der markantesten Objekte postmoderner Architektur

in Wien. Es wurde zwischen 1980 und 1986 von Peter Czernin erbaut. Die

Fassade ist mit gefärbtem Glas ausgeführt, an den burgartigen

Stiegenhaustürmen sind Wappen der Bundesländer angebracht.

Von der Beauftragung des Bauträgers bis zur

Fertig stellung des Bundesamtsgebäudes dauerte es sieben - Jahre: 1979

bis 1985. Sieben Jahre, die zugleich den Anfang vom Ende der

Nachkriegsordnung markierten. 1979 wurde Margaret Thatcher zur

britischen Premierministerin ernannt. 1981 gelangte Ronald Reagan an

die Spitze der Vereinigten Staaten. 1985 wurde Michail Gorbatschow zum

Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in der

Sowjetunion gewählt. In Österreich gewannen die Sozialdemokraten im

Jahr 1979 die absolute Mehrheit im österreichischen Parlament. 1985

entschied sich Kurt Waldheim bei der Wahl zum Bundespräsidenten

anzutreten. Machtpolitisch begann die hegemoniale Aufteilung der Welt

zu erodieren. Wirtschaftspolitisch markierten die frühen 1980er Jahre

den Beginn des Siegeszuges der neoliberalen Ideen rund um den

staatlichen Rückzug aus wirtschaftlichen Tätigkeiten, die

Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Liberalisierung des

Kapitalverkehrs.

Während niemand an der Denkmalbedeutung der

Hofburg oder von Schloss Schönbrunn zweifelt, ist das im Fall des

Bundesamtsgebäudes an der Radetzkystraße anders. Die Auseinandersetzung

mit der Architektur der Postmoderne ist bis heute schwierig. Das

öffentliche Urteil hinsichtlich der architektonischen Qualität des

Bundesamtsgebäudes war in der Vergangenheit oft unbarmherzig, die

Vermittlung seiner Bedeutung für die Wiener Architekturlandschaft eine

Herausforderung. Während der „Gigant“ am Wienfluss den Diskurs gelassen

nehmen und sich über die Auszeichnung als Denkmal freuen kann, ist

seine Unterschutzstellung für die architekturinteressierte

Öffentlichkeit ein guter Anlass, einen zweiten Blick auf das Gebäude zu

riskieren und die Frage zu stellen, was das Denkmal zum Denkmal macht.

Peter Czernin (1932—2016) wurde in Graz

geboren. Er studierte Architektur an der Universität für angewandte

Kunst Wien. In einer Arbeitsgemeinschaft mit Lukas Matthias Lang

(1927—2022) realisierte er die Pfarrkirche Neukagran und gemeinsam mit

Anton Schweighofer (1930—2019) eine gemeindeeigene Wohnhausanlage in

der Sandleitengasse. Mit Harry Glück (1925—2016) arbeitete er an der

Planung der Großfeldsiedlung. Ende der 1960er Jahre eröffnete er ein

eigenes Architekturbüro und realisierte in den 1970er bis 1990er Jahren

zahlreiche Projekte, wie die Studiobühne des MaxReinhardt-Seminars, die

beiden Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße und am

Josef-Holaubek-Platz oder das mit Harry Glück geplante Hotel Marriott

am Parkring.

Peter Czernin war mit seinem Architekturbüro

drei Jahrzehnte lang außerordentlich erfolgreich, was ihm in der

Architekturkritik keine Pluspunkte einbrachte. Bemängelt wurde die

Verbindung seines pragmatischen Funktionalismus mit einer postmodernen

Architektursprache. Seine Architektur ließe Witz und Virtuosität

vermissen. Trotz dieser Kritik können die Arbeiten von Peter Czernin

und ganz besonders das Hotel Marriott und das Bundesamtsgebäude an der

Radetzkystraße wegen ihrer prominenten Standorte und ihrer Dimensionen

als stadtbildprägend gelten, und es ist besonders interessant, seine

frühe Rezeption einer postmodernen Architektursprache zu betrachten und

einzuordnen.

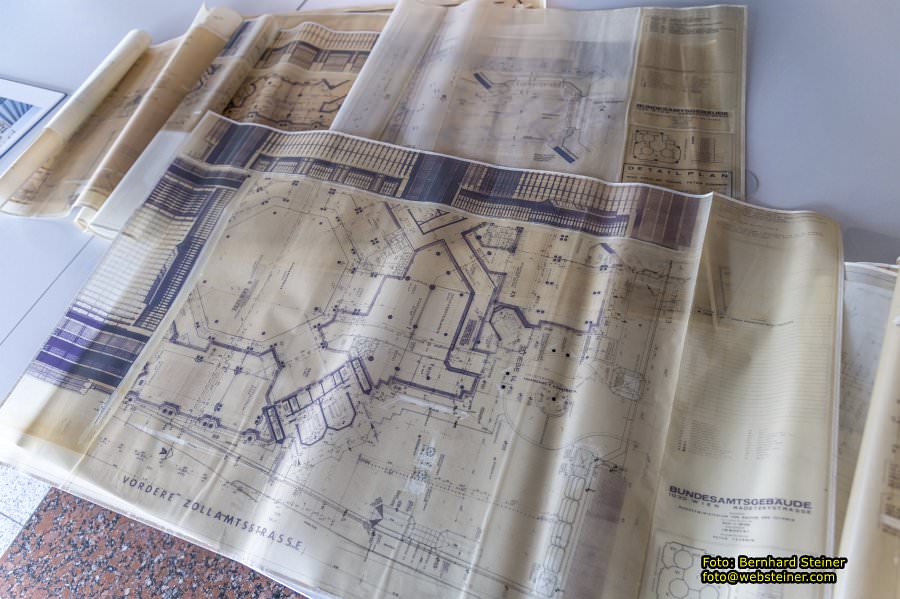

Mit Erlass vom 17. Oktober 1979 wurde die

Immorent als privater Bauträger mit der Finanzierung und der Errichtung

des Bundesamtsgebäudes beauftragt. Die Realisierung öffentlicher

Bauaufträge durch privatwirtschaftlich agierende Bauträger war ein

Paradigmenwechsel. Kosteneffizienz und Geschwindigkeit wurden als

Vorteile genannt. Diesem Anspruch stand im Fall des Bundesamtsgebäudes

ein Planwechsel entgegen, der zwar nicht die Struktur, sehr wohl aber

die Erscheinung des Gebäudes betraf. Seine Fassaden sollten sich nach

der 1981 erfolgten Umplanung auf „die wesentlichen Merkmale der

historischen Bausubstanz“ der Umgebung beziehen. Peter Czernin stellte

dazu fest: „In einer Zeit nach der ‚Moderne‘ sollen Stadtstrukturen

wieder hierarchische Ordnungen erhalten, Raumgrenzen gestaltete Formen

haben und Gebäude, besonders öffentliche, in enger Wechselbeziehung zur

bildenden Kunst stehen.“

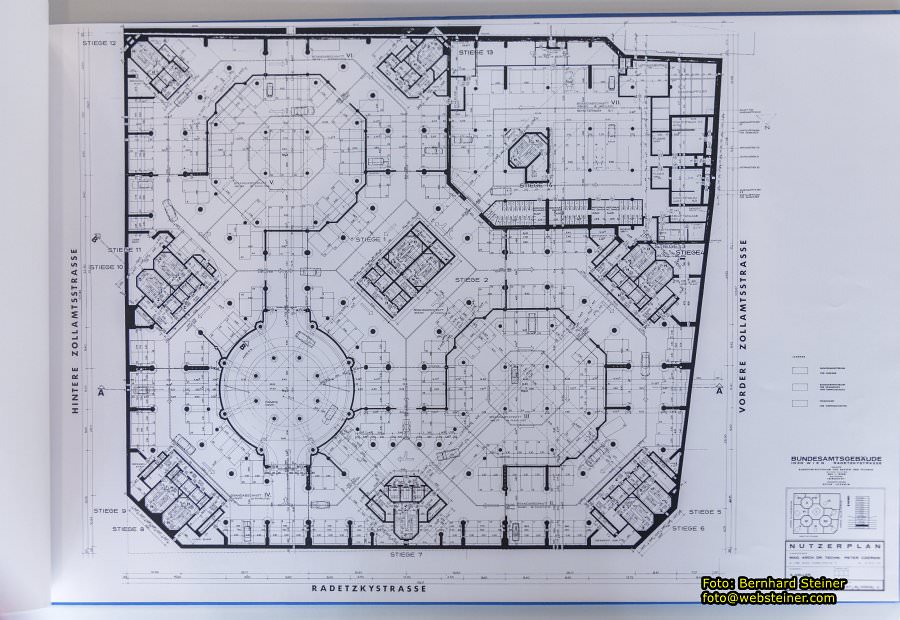

Das Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße 2

wurde am rechten Ufer des Wienflusses nahe seiner Einmündung in den

Donaukanal errichtet. Die ältere Bebauung wurde im Zweiten Weltkrieg

zerstört. Peter Czernin konzipierte auf dem annähernd quadratischen

Grundstück ein Gebäude, das oberirdisch drei achteckige,

unterschiedlich hoch aufragende Bürotürme mit ihren großen, offenen

Innenhöfen miteinander verschränkt und anstelle eines vierten Büroturms

im Südwesten eine gestaltete Freifläche auf dem Baufeld unterbringt.

Die drei Untergeschoße des Gebäudes nehmen eine Tiefgarage und einen

Schutzraum auf. Im Stadtraum erscheint das Bundesamtsgebäude als

monumentaler Baukörper, dessen geschlossene Außenerscheinung durch die

in den Ecken des Grundstücks und in den Fugen zwischen den Türmen

platzierten Erschließungstürme (Treppen und Liftanlagen) gegliedert

wird.

Das Gebäude wurde als Stahlbeton-Skelettbau

über einer massiven Fundamentplatte errichtet. Stahlbeton-Plattendecken

verteilen die Lasten, die über ein Stahlbeton-Stützenraster und

einzelne StahlbetonWandscheiben nach unten abgetragen werden. Die

Dachflächen wurden als Stahlbeton-Plattendecken ausgeführt. Das

„Oktoneum“ wird im nordwestlich gelegenen Turm A durch einen einzigen

Hauptzugang erschlossen. Die Verteilung der Personen in den Türmen A, B

und C erfolgt im Inneren des Gebäudes durch drei ringförmig in den

Bürotürmen verlaufende Gangsysteme, die mit den Lift- und

Treppenhaustürmen des Gebäudes verbunden sind. Die Zellenbüros der

Angestellten liegen zu beiden Seiten dieses Gangsystems. Die

überkuppelten Innenhöfe der drei Türme nehmen im Turm A die

Eingangshalle, im Turm B den Festsaal und im Turm C einen gemeinsam

nutzbaren Turnsaal auf.

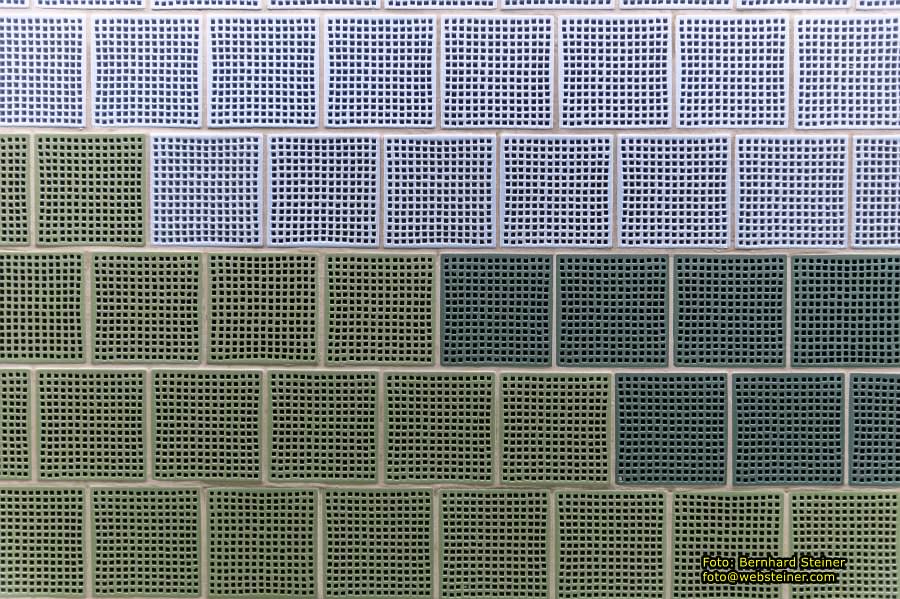

Die äußere Erscheinung des Gebäudes garantiert

seine Wiedererkennbarkeit im Stadtraum. Die mit Klinkersteinen

verkleideten Erschließungstürme erscheinen mit ihren überdimensionalen

Kapitellen aus Stahlbeton-Fertigteilen als Monumentalstützen, zwischen

denen die gerasterten Fassaden der oktogonalen Türme eingespannt sind.

Im Fall der Bürotürme differenziert Czernin zwischen einem

Sockelgeschoß, den leicht vorspringenden Bürogeschoßen und einer

auskragenden Attikazone. Interessant ist die Wirkung der verglasten

Parapetzone der Bürogeschoße. Bunte – in Grün, Blau und Gelb –

bedruckte Scheiben verkleiden die Stahlbeton-Parapete. Monoton

gleichförmig ordnet sich die Gestaltung dem Fassadenraster unter und

lockert es gestalterisch doch ein wenig auf. Peter Czernin möchte mit

seinem Entwurf „der in der Zeit des Wiederaufbaus entwickelten, rein

technizistischen Tendenz“ entgegentreten.

Im Inneren des Gebäudes bestimmt die

oktogonale Struktur der drei Bürotürme ihre räumliche Organisation.

Peter Czernin selbst spricht von einer „geometrisch und

verwaltungstechnisch optimalen Kreiserschließung“, die im Erdgeschoß

die drei zentralen Säle der Innenhöfe der Türme miteinander verbindet.

Spektakulär ist das Raster des Betonfachwerks der Kuppelkonstruktion,

die in der Eingangshalle über der Skulptur des „Giganten“ von Anton

Hanak schwebt. Im Festsaal erlauben verschiebbare Trennwände eine

optimale Ausnutzung der Raumgröße durch die Aufteilung in ein bis drei

größere und kleinere Säle. Die Gestaltung der Architekturglieder,

Wandoberflächen oder der Möblierung der Säle und Gänge spielt mit

historisierenden Architekturzitaten. Zu nennen wäre die Ausstattung der

oktogonalen Stahlbeton-Stützen mit Edelstahlkapitellen oder die

Absturzsicherungen im Bereich der Dachflächen, die sich auf die

„Sonnenblumengitter“ der Stadtbahnstationen von Otto Wagner beziehen.

Das ironische Spiel mit der Geschichte der

Architektur wiederholt sich im Fall der Ausstattung der Bürogeschoße,

wo man die einzelnen Zugangstüren zu den Büros mit Darstellungen einer

kannelierten Säule versah, die sich vom Türdrücker her zu öffnen

scheint und die Drehbewegung bzw. Aufgehrichtung der Türe inszeniert.

Interessant sind die Überlegungen des Architekten zur Möblierung der

Büroräume. Er setzte sich mit der Verwandlung der Arbeitsplätze im Zug

der beginnenden Digitalisierung der Verwaltung auseinander und schlug

eine EDV-gerechte Möblierung vor, die trotzdem auf die „derzeit

konventionelle Arbeitsweise Rücksicht“ nehmen sollte. Peter Czernin

betonte, dass seine Gestaltungsabsichten alle Teile des Gebäudes

betreffen. Die architektonische und die künstlerische Ausstattung

sollten das Gebäude aufwerten und die Gesellschaft sowie ihre Werte

dokumentieren und repräsentieren. Ohne falsche Scham stellte er fest:

„All das entspricht dem architektonischen Konzept eines

Gesamtkunstwerkes.“

Im Herbst des Jahres 2024 hat das

Bundesdenkmalamt das Neun-Länder-Haus als Vertreter der postmodernen

Selbstdarstellung der österreichischen Bundesverwaltung unter

Denkmalschutz gestellt. Die Unterschutzstellung schließt an eine lange

Beschäftigung des Bundesdenkmalamtes mit der Postmoderne an. Seit den

frühen 2000er Jahren wurden unter anderem die ORF-Landesstudios von

Gustav Peichl (1928—2019), eine Wohnhausanlage von Rob Krier

(1938—2023) in Liesing oder das HaasHaus von Hans Hollein am Wiener

Stephansplatz unter Denkmalschutz gestellt. Mit der Unterschutzstellung

des „Oktoneums“ beginnt eine neue Phase der Beschäftigung des

Bundesdenkmalamtes mit der Postmoderne. Die Postmoderne soll als Epoche

der jüngeren Architekturgeschichte systematisch in der österreichischen

Denkmallandschaft verankert werden, beispielgebende Bauwerke als

Vertreter der Epoche unter Denkmalschutz gestellt werden.

Im Rahmen des Verfahrens zur

Unterschutzstellung des Bundesamtsgebäudes arbeitete das

Bundesdenkmalamt die geschichtliche, künstlerische und kulturelle

Bedeutung des „Oktoneums“ heraus und bewertete das öffentliche

Interesse an seiner Erhaltung. Das Bundesamtsgebäude an der

Radetzkystraße wäre sowohl „ein authentisches Zeugnis der jüngeren

politischen Geschichte Österreichs als auch Abbild des

Selbstverständnisses und des gesellschaftlichen Anspruchs der

öffentlichen Verwaltung“. Als Staatsbürgerhaus wolle es eine moderne

Staatsverwaltung repräsentieren. Im künstlerischen Sinn würde gerade

der „in einem fortgeschrittenen Planungsstadium vollzogene Wechsel der

Fassaden- und Innenraumplanung“ einen „Paradigmenwechsel“ markieren.

Als großmaßstäblicher Verwaltungsbau würde sich das „Oktoneum“ bereits

in den frühen 1980er Jahren einer postmodernen Formensprache bedienen,

die sich erst in wenigen Beispielen etabliert hatte.

Kulturell könne man den postmodernen Versuch

der Einfügung der riesenhaften Kubatur in das historische Stadtgefüge

im zeittypischen „Diskurs zur Altstadterneuerung und -erhaltung

verankern“. Auch wenn die Bestimmung der künstlerischen Bedeutung des

„Oktoneums“ in der Öffentlichkeit umstritten bleibt, wird man den

Willen des Architekten anerkennen müssen, den riesigen Maßstab des

Gebäudes gestalterisch zu bewältigen. Es ist keine Frage persönlicher

Vorlieben, ob man dem „Oktoneum“ eine Bedeutung als Denkmal zuschreiben

kann, sondern eine gutachterliche Abwägung, inwieweit das Gebäude eine

wesentliche Epoche der Geschichte der österreichischen Architektur

repräsentiert. Als Denkmal der Postmoderne unterscheidet es seine Größe

von den meisten anderen deutlich kleineren Beispielen. Das

Bundesamtsgebäude ist als Denkmal eines der prägnantesten

Ausrufezeichen der Postmoderne in Österreich.

Es bleibt die Frage, warum das

Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße bis heute so kontroverse

Reaktionen provoziert. Auch wenn es um ein Bauwerk geht, das wegen

seiner Lage und Größe eine dezidierte Meinung herausfordert, überrascht

die Vehemenz so mancher Stellungnahme. Will man seine

Unterschutzstellung einordnen und seine gesellschaftliche Relevanz

besser verstehen, gilt es, einen Schritt zurückzutreten und sich

nochmal die Voraussetzungen der Planung und Errichtung des

Neun-Länder-Hauses zu vergegenwärtigen. Seine postmoderne

Architektursprache ist nicht zuletzt Ausdruck einer Krise der Moderne.

Der Ölpreisschock und die galoppierende Inflation der 1970er Jahre

erschütterten den Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit und das

Vertrauen in grenzenloses Wachstum und eine grundsätzliche Erneuerung

der Gesellschaft. Es war der Moment eines Blickes in den Rückspiegel

und der Evaluierung der alles überragenden Erzählung der vergangenen

Jahrzehnte.

Die allgemeine Krise der Moderne war auch eine

im Feld der Architektur, und man begann, über eine Moderne nach der

Moderne nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit der langen Geschichte

der Architektur lag nahe, und es ist sicherlich kein Zufall, dass das

neu erwachende Interesse an der gebauten Geschichte mit

denkmalpflegerisch inspirierten Initiativen wie dem Europäischen

Denkmalschutzjahr 1975 korrelierte. Man wollte die Moderne hinter sich

lassen und hoffte auf die Geschichte der Architektur als

Inspirationsquelle. Im Sinn einer Abgrenzung von der Moderne war die

Postmoderne ein Bruch mit der formalen Strenge, ihrem Minimalismus und

dem problematischen Anspruch der Ausschließlichkeit. Gestalterisch ging

es der Postmoderne um die Vielfalt der Ausdrucksformen und das

Experiment. Man interessierte sich für die historischen und die

örtlichen Bezüge der Architektur, blieb gegenüber

Alleinvertretungsansprüchen ironisch distanziert und freute sich über

die unendlichen Möglichkeiten der Dekoration.

In der Rückschau könnte man Peter Czernins

Konzept einer postmodernen Architektur als Versuch der Versöhnung der

Moderne mit ihren inneren Widersprüchen verstehen. Man denkt an den

Menschen im Angesicht des Gigantischen, an die funktionalistische

Büromaschine und ihren Platz in einer demokratisch verfassten

Gesellschaft, an das StahlbetonSkelett und seine Verkleidung. Die

Gestalt des Bundesamtsgebäudes will das „Oktoneum“ städtebaulich,

architekturgeschichtlich und gesellschaftspolitisch im Zentrum der

Diskussion rund um die Moderne verankern. Der „Gigant“ von Peter

Czernin macht es uns nicht leicht. Auch wenn seine postmoderne

Erscheinung aktuell noch umstritten ist, möchte man die Kämpfe des

vergangenen Jahrhunderts hinter sich lassen und das „Oktoneum“ gerne

als selbstverständlichen Teil der Wiener Stadtlandschaft annehmen und

sich über seine Auszeichnung als Denkmal freuen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: