web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Salzburger Dom

Dom zu Salzburg, November 2024

Der Salzburger Dom ist die Kathedrale der römisch-katholischen Erzdiözese Salzburg und damit Metropolitankirche der Kirchenprovinz Salzburg; sie ist den hll. Rupert und Virgil geweiht, das Patrozinium wird am Rupertitag, dem 24. September, begangen. Der während des Dreißigjährigen Krieges vollendete Barockbau steht unter Denkmalschutz und gehört zum UNESCO-Welterbe „Historisches Zentrum der Stadt Salzburg".

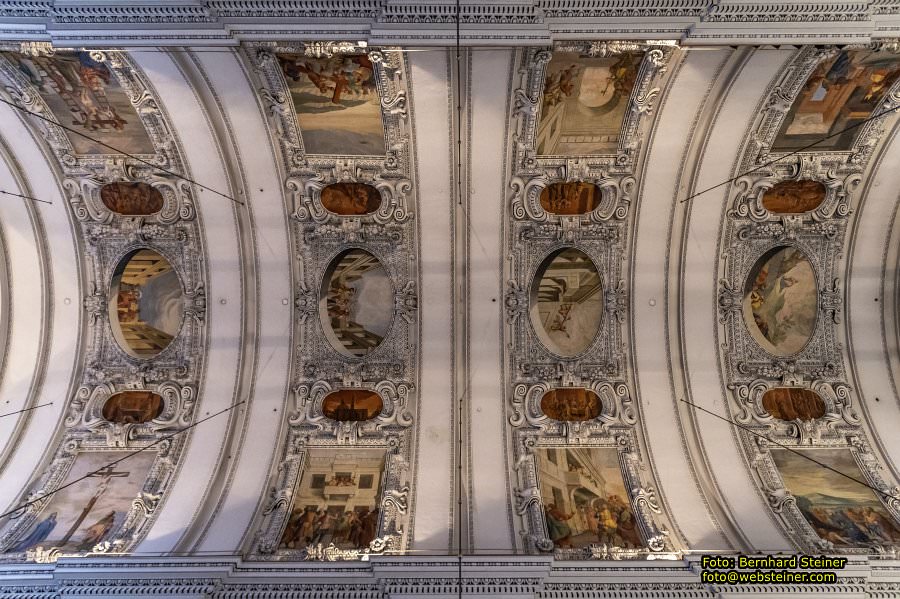

Im 32 m hohen Langhaus befinden sich Deckengemälde von Donato Mascagni

und Ignazio Solari (Sohn des Santino) aus Ramponio Verna, die Szenen

aus dem Leben und der Passion Christi zeigen. In 15 großflächigen

Bildern wird das Leiden Christi bis zur Kreuzigung dargestellt. Zehn

kleinere Querbilder zeigen Ausschnitte aus dem Leben Christi, von der

Hochzeit zu Kana bis zu Jesus auf der Tempelzinne. Die Stuckaturen in

diesem Bereich – wie im gesamten Dom – stammen aus der Werkstatt von

Giuseppe Bassarino. Diese Arbeiten dürften um das Jahr 1628 entstanden

sein. Der weiße, in Vertiefungen und Unterschneidungen schwarz gefasste

Stuck schmückt in Ranken-, Putten- und Akanthusblattform den Dom.

Der Dom zu Salzburg hat ein Langhaus mit vier Jochen und einem

zusätzlichen Emporenjoch über der Vorhalle. Beiderseits des Langhauses

befindet sich eine Kapellenreihe. Die je vier Kapellen sind

untereinander verbunden und öffnen sich gegen das Hauptschiff mit einem

Rundbogen. In jeder dieser Kapellen befindet sich ein Seitenaltar. Die

Aufstellung und die Ausgestaltung der acht Langhauskapellen wurde von

Paris Lodron verfasst und ist mit 16. März 1652 datiert.

Der Grundstein des barocken Doms wurde 1614 von Erzbischof Marcus

Sitticus von Hohenems (1612–1619) gelegt. 1628 wurde der Dom durch

Erzbischof Paris Lodron (1619–1653) geweiht, doch erst rund vierzig

Jahre später waren die Türme und auch die umgebenden Plätze vollendet.

Der barocke Bau beeindruckt durch seine klaren Formen, seinen

einheitlichen Dekor und die leuchtende Fassade aus heimischem Marmor.

Sein Architekt, Santino Solari, stammte aus Italien. Er schuf den

bedeutendsten Kirchenbau jener Zeit nördlich der Alpen, der die

Architektur in ganz Österreich und Süddeutschland beeinflussen sollte.

Das Taufbecken steht heute an der Nordseite in der ersten

Seitenkapelle, welche der Taufe Jesu geweiht ist. Taufbecken und Altar

mit einem Altarblatt von Joachim Sandrart befanden sich bis zum Beginn

des 19. Jahrhunderts auf der gegenüberliegenden Südseite, wo sich auch

der Weihwasserabfluss befindet. Die Taufkapelle ist die erste der acht

Seitenkapellen, die nach dem Tod von Paris Lodron in Angriff genommen

wurde. Der Altaraufbau aus der damals an der Südseite befindlichen

Taufkapelle stammt noch aus der Zeit von Guidobald von Thun, dessen

Wappen am Säulensockel zu sehen ist. Alle anderen Marmoraltäre in den

Seitenkapellen wurden erst unter Max Gandolph von Kuenburg errichtet.

1674 wurde das Altarblatt von Sandrart mit dem jetzigen Gemälde von

Schönfeld ausgetauscht. Warum das Taufbecken mit dem zugehörigen

Altarblatt die Seiten wechselte und das Rochus&Sebastian-Altarblatt

an die Südseite kam, ist nicht bekannt.

Das Taufbecken ist ein Zinnguss. Laut Inschrift wurde es 1321 von

Meister Heinrich geschaffen. Die romanischen Bronzelöwen, auf denen das

Taufbecken ruht, stammen schon aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Die Inschrift am oberen Beckenrand lautet: „SVM . VAS . EX . (A)ERE .

FACIAM . PECCATA . DELERE + PER . ME . FIT . SACRI . PVRGACIO . VERA .

LAVACRI . + PVRGATVR . TOTVM . QVOT . FIT . BAPTISMATE . LOTVM +

M(agister) . HEI(n)RIC’(us) . ME . FECIT .:. + ANNO . D(omi)NI .

M.C.C.C.X.X.I. +“ („Ich bin ein Gefäß aus Erz. Ich tilge die Sünden.

Durch mich geschieht im heiligen Bade wahre Reinigung. Völlig gereinigt

wird, was in der Taufe gewaschen wird. Meister Heinrich hat mich

geschaffen im Jah des Herrn 1321“). Es handelt sich hier um einen

gereimten Spruch (aere/delere, sacri/lavacri, totum/lotum), wie es in

ähnlicher Weise auch an anderen Taufbecken dieser Epoche zu finden ist.

Die Inschrift am unteren Rand lautet: „GRACIA . DIVINA . PECCATORVM .

MEDICINA .+. ME. DEDIT. VT. MVNDA. MENS . FIAT. FONTIS . IN . VNDA.

(Eichenzweig-Relief) LEX. VETVS . ERRAVIT . NOVA . LEX. ME .

SANCTIFICAVIT .+.“ („Die göttliche Gnade gibt mir das Mittel zur

Heilung der Sünden, dass rein werde der Geist im Wasser der Quelle. Das

alte Gesetz hat geirrt, das neue Gesetz hat mich geheiligt“). Auch

dieser Spruch weist Reimpaare auf (divina/medicina, munda/unda,

erravit/sanctificavit). Die untere Inschrift verbindet die Taufe mit

Augustinischer Theologie und gibt somit Zeugnis für die Tradition des

Domkapitels, welches von 1122 bis 1514 als Augustiner-Chorherrenstift

reguliert, war.

An der Beckenwand sind in Rundbogenarkaden 16 Reliefdarstellungen von

Heiligen, Bischöfen und Äbten von Salzburg zu finden, nämlich S.

Rupertus, S. Virgilius, S. Martinus, S. Eberhardus, S. Hartwigus, S.

Ditmarus, S. Vitalis, S. Augustinus (zwei Namen unleserlich), S.

Valentinus, S. Ditmarus Martyr, S. Eberhardus, S. Johannes, S.

Maximilianus und S. Amandus. Der Deckel des Taufbeckens stammt aus dem

Jahr 1959 von Toni Schneider-Manzell und zeigt zwölf alt- und

neutestamentliche Motive zur Taufsymbolik.

Reliquien im Dom zu Salzburg

KREUZKAPELLE - Hl. Chunilad und Hl. Gislar

Sie waren Gefährten des Hl. Rupertus und sind gut bezeugt. Bei einer

Umbettung im Jahr 1315 wurden nur mehr Reliquien des Hl. Gislar

vorgefunden. Seit 1914 befinden sie sich nun am gegenwärtigen Platz.

VERKLÄRUNG-CHRISTI-KAPELLE - Hl. Vinzenz

Der Märtyrer-Diakon Vinzenz von Saragossa ist der Patron von Portugal.

Seine Reliquien kamen unter Erzbischof Dietmar von Salzburg um 900 nach

Salzburg. Sein Fest wird am 22. Jänner gefeiert.

ANNAKAPELLE - Hl. Chrysanthus und Hl. Daria

Das Märtyrerehepaar lebte im 4. Jahrhundert. Erzbischof Adalwin von

Salzburg erhielt ihre Reliquien von Papst Nikolaus I. anlässlich der

Palliumsverleihung in Rom im Jahr 860. Ihr Fest wird am 25. Oktober

gefeiert.

TAUFKAPELLE - Hl. Gereon und Hl. Ursula-Gefährtin

Der Hl. Gereon erlitt 304 als Kommandant einer Kohorte mit seinen

Soldaten in Köln das Martyrium. 1226 schenkt Erzbischof Heinrich von

Köln Erzbischof Eberhard II. von Salzburg das Haupt des Heiligen.

Ebenfalls aus Köln stammen die Reliquien einer Gefährtin der Hl.

Ursula. Sie war eine namenlose Märtyrer-Jungfrau aus der Schar der

Begleiterinnen der Hl. Ursula. Ihr Fest wird am 11. Oktober gefeiert.

SEBASTIANSKAPELLE - Hl. Basilius der Große und Hl. Märtyrer Demetrius

Diese Reliquien wurden erstmals bei einer Bestandsaufnahme 1828

erwähnt, ihre Echtheit ist nicht gesichert. Ihr Fest wird am 2. Jänner

begangen.

KARL-BORROMÄUS-KAPELLE - Hl. Hermes

Er war ein Märtyrer des 2. Jahrhunderts. Erzbischof Liupram brachte die

Reliquien am 1. Juli 851 aus der Hermes-Katakombe in Rom nach Salzburg.

Sein Fest wird am 28. August gefeiert.

MARTINSKAPELLE - Hl. Martin von Tours

Der Schrein stammt aus dem Jahr 1675; die Reliquien selbst wurden schon

1020 im Salzburger Dom bezeugt. Vielleicht kamen sie sogar schon unter

Erzbischof Arno durch Vermittlung seines Freundes Alkuin um 800 aus dem

Frankenreich hierher. Das Fest des Hl. Martin wird am 11. November

gefeiert.

PFINGSTKAPELLE - Hl. Apostel Matthias und Hl. Apostel Barnabas

Diese Reliquien befinden sich seit 1914 an diesem Platz, ihre Echtheit

ist nicht nachgewiesen. Das Fest des Hl. Matthias fällt auf den 24.

Februar, das des Hl. Barnabas auf den 11. Juni.

Volksaltar - Hl. Rupert und Hl. Virgil

Sie sind die Diözesanpatrone von Salzburg. 774 bettet Abt-Bischof

Virgil die Reliquien von Rupert in den ersten Dom ein, ihre Echtheit

ist gesichert. Das Fest der Diözesanpatrone fällt auf den 24. September.

Stuckdetail in einer Seitenkapelle

Die nördliche Kapellenreihe ist die sogenannte Evangelienseite, bzw.

auch die Frauenseite. Die Kapellenreihe beginnt mit der

Tauf-Kapelle. Dort befindet sich auch das bronzene Taufbecken. Diese

Kapelle befand sich ursprünglich an der Südseite und wurde erst im 19.

Jahrhundert mit der hll.-Sebastian-und-Rochus-Kapelle ausgetauscht. Es

folgen die Kapelle hl. Anna (Joachim von Sandrart), die Kapelle mit der

Verklärung Christi (Altarblatt von Johann Joseph Fackler). Bis 1828 war

hier eine hl.-Vinzenz-Kapelle mit einem Altarblatt von J.H. Schönfeld.

Vor dem Querschiff ist die Kreuz-Kapelle (Karel Škréta). In jeder

Kapelle befinden sich Deckenbilder von Ludwig Glötzle.

Hauptschiff Länge: 101,94 Meter

Gesamtbreite: 68,05 Meter

Hauptschiff Breite: 45 Meter

Querschiff Länge: 68 Meter

Höhe Hauptschiff: 32 Meter

Höhe Vierungskuppel: 77,14 Meter

Höhe Türme: 78,26 Meter (mit Kreuz)

Höhe Fassade bis zum Giebel: 43,11 Meter

11 Altäre

800 Sitzplätze

Stehplätze für 7.000 Menschen

Bebaute Fläche: 4.965 Quadratmeter

Der Hochaltar von 1628 wird im Entwurf dem Baumeister des Doms, Santino

Solari, zugeschrieben. Er hat einen freistehenden Marmoraufbau. Auf dem

Giebel des Hauptaltares finden sich drei Engel. Jener auf der

Giebelspitze trägt ein vergoldetes Kreuz. Das Altarbild zeigt die

Auferstehung Christi, gemalt von Arsenio Mascagni. Über dem Altarbild

befinden sich Statuen der Kirchenpatrone – Rupert und Virgil – sowie

Allegorien auf Religio und Caritas. Diese Figuren werden den Meistern

Pernegger d. J. und Hans Waldburger zugeschrieben. Zwischen den Figuren

befindet sich die lateinische Inschrift NOTAS MIHI FECISTI VIAS VITÆ –

(Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt) aus Psalm 16,11. An Wänden

und Decke befinden sich im Chor und über dem Altar des Doms Bilder der

Auferstehung und Himmelfahrt Christi.

Die Orgel-Landschaft im Salzburger Dom

Nach Fertigstellung der beiden westlichen, den sogenannten

„italienischen“ Pfeilerorgeln verfügt der Salzburger Dom heute über

insgesamt fünf selbständige Orgelinstrumente – einmalig nördlich der

Alpen!

Instrumentalmusik kann nun wieder, wie zu Mozarts Zeiten, auf den

Kuppelemporen ausgeführt werden – Mozart selbst spielte meist an der

südöstlichen Pfeilerorgel, der „Hoforgel“. Durch die Wiederherstellung

der barocken Orgelsituation sind auch wieder mehrchörige Werke alter

Meister in originaler Weise aufführbar.

Das Altarblatt im südlichen Querschiff (Epistelseite) zeigt das

Maria-Schnee-Wunder und wird Ignazio Solari zugeschrieben. Das

Altarbild stellt Papst Liberius dar, der mit seiner rechten Hand auf

den Grundrissplan von St. Maria Maggiore zeigt, die er am Esquilin in

Rom errichten ließ. Da die Kuppel des Salzburger Doms mit der Kuppel

der Sixtus-Kapelle ident ist, steht man im Salzburger Dom symbolisch

auch in St. Maria Maggiore. Liberius ist mit dem Konterfei von Markus

Sittikus dargestellt, der seinerseits den Salzburger Dom in Auftrag

gegeben hat. Das Porträt des verstorbenen Erzbischofs wurde aus Arsenio

Mascagnis Gemälde mit Hellbrunn und dem im Bau befindlichen Dom von

1618 übernommen. Auch hier zeigt Markus Sittikus mit derselben

Handgeste auf den Dom. Der Tabernakel zeigt eine Kopie der Altöttinger

Madonna. In den Nischen und auf den Giebelschenkeln des Altars finden

sich Statuen weiterer Heiliger. Zwischen den Figuren befindet sich die

lateinische Inschrift "IN ME GRATIA OMNIS VIÆ ET VERITATIS, ECCL.

XXIV." ("In mir ist alle Lieblichkeit des Weges und der Wahrheit, Eccl.

24") aus dem Buch Ecclesiasticus (Jesus Sirach, Ben Sirach), Kapitel

24, 25.Seit dem Frühen Mittelalter bezog man die Weisheit Gottes nicht

mehr allein auf Jesus Christus, sondern auch auf die Gottesmutter

Maria. Die Marienfeste (Mariä Aufnahme in den Himmel und Unbefleckte

Empfängnis) erhielten dazu Lesungen aus dem am Altar zitierten Buch

Jesus Sirach Kapitel 24. Auf Maria als Allegorie der "Weisheit" und

"Mater pulchrae dilectionis" („Mutter der schönen Liebe“) bezieht sich

auch das Programm der Mariensäule am Domplatz, wie sie in der

Lauretanischen Litanei vielfach vertont wurde. Das in Wessobrunn

befindliche Gnadenbild Maria, Mutter der Schönen Liebe wurde zum

Vorbild für das Antlitz der Marienstatue am Domplatz. Eine Kopie dieses

Gemäldes aus dem frühen 18. Jahrhundert befindet sich am St. Ivo-Altar

der Universitätskirche. Neben dem Altar befinden sich Marmorepitaphien

der Fürsterzbischöfe 9. Andreas Jakob von Dietrichstein († 1753), 5.

Johann Ernst von Thun († 1709), 6. Franz Anton von Harrach († 1727) und

10. Sigismundus Christoph von Schrattenbach († 1771), das Porträt wurde

von Rosa Barducci-Hagenauer gemalt. An den Wänden und der Decke sind

Stationen aus dem Leben und der Himmelfahrt Mariens zu sehen.

Die Krypta in der heutigen Form besteht erst seit der Wiedereröffnung

des Doms im Jahr 1959. Davor gab es im Bereich der heutigen Unterkirche

nur vom Boden des Doms aus zu öffnende Grüfte (ähnlich wie in den

Seitenkapellen zu sehen), die zur Bestattung der Salzburger Erzbischöfe

dienten.

Die Krypta ist in verschiedene Räume unterteilt. Einer wurde als

Kapelle eingerichtet, in der Gottesdienste gefeiert werden können. In

den 1990er-Jahren wurde der Stiegenabgang in die Unterkirche an den

jetzigen Ort verlegt. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, eine

sogenannte „Anbetungskapelle“ zu schaffen, in der das Allerheiligste

Altarsakrament angebetet werden kann.

Die Krypta des Doms ist Begräbsnisort für insgesamt 22 Erzbischöfe und

Ort des Gebetes. Ein Nebenraum birgt das Kunstwerk Vanitas von

Christian Boltanski.

In der Chorkrypta des spätromanischen Salzburger Doms hat der

französische Künstler Christian Boltanski unter dem Titel „Vanitas“ ein

Schattenspiel inszeniert, das sich präzise auf den Ort einlässt.

Boltanski schuf ein Bild der Vergänglichkeit, das dem Raum entspricht:

Die Chorkrypta war einst geweihter Kirchenraum, der auch als Grablege

diente, geriet aber über die Jahrhunderte in Vergessenheit. Durch die

behutsame Intervention des Künstlers entstand der geschichtsträchtige

Raum als mystischer Ort neu und vereint nun die Spiritualität seines

Schöpfers mit der kirchlichen Aura.

Zusammen mit der „Großen Domorgel“ auf der Westempore des Doms, die im

Rahmen des gesamten Orgelensembles ihre unverzichtbare und qualitativ

hervorragende Spielmöglichkeit einbringt, bietet der Salzburger Dom

eine für die Vielfalt des Musizierens – wenigstens in Europa –

einmalige Situation. Sowohl für die Organistinnen und Organisten als

auch für die Zuhörenden ist das „Wandern in der Orgellandschaft im

Salzburger Dom“ ein wunderbares Erlebnis. Diese instrumentale Vielfalt

wird nicht nur zur musikalischen Umrahmung gottesdienstlicher Feiern,

sondern auch zum konzertanten Spiel genützt.

In den Querarmen befinden sich entsprechend den Patrozinien der

Nebenaltäre an der Nordseite ein Franziskus- und an der Südseite ein

Marienzyklus. Im nördlichen Querschiff (Evangelienseite) befindet sich

ein Altar (um 1628) mit dem Altarbild der Verklärung des heiligen Franz

von Assisi, gemalt von Arsenio Mascagni. Der Tabernakel an diesem Altar

ist dem Tabernakel des Domenico Fontana für die Sixtus-Kapelle in St.

Maria Maggiore nachempfunden. Er ist aus vergoldetem Messing, flankiert

von Silberstatuen der vier Evangelisten. In der Mitte des Tabernakels

findet sich ein getriebenes Relief des letzten Abendmahls sowie das

Wappen von Erzbischof Paris Lodron. Links und rechts neben dem Altar

befinden sich Marmorepitaphien der Fürsterzbischöfe (7.) Leopold Anton

von Firmian († 1744), (3.) Guidobald von Thun († 1668), (4.) Max

Gandolf von Kuenburg († 1687), das Porträt wurde von Frans de Neve d.

J. gemalt und (8.) Jakob Ernst von Liechtenstein-Kastelkorn († 1747).

An den Wänden und der Decke befinden sich Szenen des Lebens und Todes

des heiligen Franziskus.

Die Funktion der Vierungsorgeln

„Bereits 1628, zum Zeitpunkt der Weihe des Domes, waren an den

östlichen Kuppelpfeilern ‚zwei wohlgezierte Orgeln‘ angebracht. Im Zuge

der Ausstattung des Domes erhielten nach 1640 auch die westlichen

Emporen jeweils eine Orgel – kleine einmanualige Werke, die für

Continuopraxis und Pianospiel disponiert waren“, schreibt Prof. Gerhard

Walterskirchen, Musikwissenschafter, über die Vierungsorgeln.

Warum aber überhaupt mehrere Orgeln im barocken Dom angebracht wurden,

erklärt die Spielpraxis der Zeit. Entsprechend der mehrchörigen Praxis

wurde in Oberitalien das Spiel an zwei Orgeln gepflegt: So wirkten in

San Marco in Venedig, wo seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zwei Orgeln

im Einsatz waren, mit Girolamo Diruta, Claudio Merulo und Andrea

Gabrieli die bedeutendsten Organisten der Zeit. Neben Venedig gewann

die Musik für zwei Orgeln am Dom zu Mailand und auch nördlich der Alpen

besonderes Format.

Epitaphien: Die Epitaphien sind dem jeweiligen Todesjahr entsprechend

chronologisch angeordnet. Sie beginnen im Presbyterium (1.,2.). Diesen

folgen die Epitaphien im Querschiff. Die Reihe beginnt mit den

Epitaphien auf der Evangelienseite innen (3.,4.), anschließend auf der

Epistelseite innen (5.,6.). Danach kommen stilistisch in etwas anderer

Form die beiden Epitaphien auf der Evangelienseite außen (7.,8.),

gefolgt von denen auf der Epistelseite außen (9.,10.). Alle

Marmorepitaphien der Fürsterzbischöfe im Dom sind zweigeschoßig,

umrahmt von trauernden Putten und von Todessymbolen. Im Mittelteil

befindet sich ein Medaillon, mit einem auf Kupfer gemalten Porträt des

Erzbischofs. Im Giebel des Epitaphs ist eine Wappenkartusche angebracht.

Der Kuppelbereich ist als Drei-Konchen-Chor gestaltet. Er knüpft somit

an romanische Traditionen an, hat aber möglicherweise auch den

Petersdom in Rom zum Vorbild. Bereits der 1598 abgebrannte Dom hatte

drei Konchen. Diese hat Vincenzo Scamozzi in seinen fünfschiffigen

Domplan in stark ausgeprägter Form übernommen. Santino Solari war mit

dem Plan des bereits in Bau befindlichen Doms von Vincenzo Scamozzi

vertraut und hat seinerseits den Dom verkleinert, aber die

Dreikonchenform übernommen. Die Kuppel des Salzburger Doms hat die

Kuppel der 1585 von Domenico Fontana gestalteten Sixtus-Kapelle der

Papstbasilika St. Maria Maggiore am Esquilin in Rom zum Vorbild. Dessen

1590 in Rom erschienenes Architekturtraktat "Della trasportatione

dell’obelisco vaticano et delle fabriche di nostro Papa Sisto V"

beeinflusste maßgeblich die unter Markus Sittikus erstellten Bauten in

Salzburg.

Über der Vierung befindet sich die 71 Meter hohe Tambourkuppel des

Doms. In der Kuppel finden sich in zwei Reihen jeweils acht Fresken mit

Szenen aus dem Alten Testament, die wie die Malereien im Hauptschiff

Fra Arsenio (Donato) Mascagni (1579–1636) und Ignazio Solari zugeordnet

werden. Die alttestamentlichen Szenen stehen in Bezug zu den Szenen der

Passion Christi im Hauptschiff.

An den Segmentflächen der Kuppel finden sich Darstellungen der vier

Evangelisten, darüber sind die Wappen von Erzbischof Paris Lodron und

Erzbischof Andreas Rohracher zu sehen, jener beiden Erzbischöfe, die

den Dom geweiht beziehungsweise nach dem Wiederaufbau zweitgeweiht

haben.

Die drei Bronzetore des Domes haben die drei Kardinaltugenden Glaube,

Liebe und Hoffnung zum Thema. Sie wurden zwischen 1955 und 1958 von

Toni Schneider-Manzell (Tor des Glaubens), Giacomo Manzù (Tor der

Liebe) und Ewald Mataré (Tor der Hoffnung) gestaltet.

Die südliche Kapellenreihe ist die sogenannte Epistelseite, bzw. auch

die Männerseite. Hier befinden sich die Kapelle der Hll. Sebastian

& Rochus (Altarblatt von Johann Heinrich Schönfeld). Sie befand

sich ursprünglich an der Nordseite und wurde erst im 19. Jahrhundert

mit der Taufkapelle ausgetauscht. Das Taufbecken von 1321 befand sich

ebenfalls nächst dem Eingang an der Südseite. Es folgen die Kapelle des

Hl. Karl Borromäus (J. H. Schönfeld), die Kapelle des Hl. Martin und

Hieronymus (J.H. Schönfeld) sowie die Kapelle mit der Aussendung des

Hl. Geistes (Karel Škréta). In jeder Kapelle befinden sich Deckenbilder

von Ludwig Glötzle.

Der Dom von Salzburg beherrscht mit seiner markanten, zweitürmigen

Fassade und dem mächtigen Baukörper das Bild der Altstadt. Die barocken

Plätze, die ihn umgeben, formen eine einzigartige Bühne, die von den

Festspielen genutzt und von der UNESCO als Weltkulturerbe gewürdigt

wird.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: