web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schell Collection in Graz

Schlüsselmuseum, August 2024

Die Schell Collection beherbergt mit rund 13.000 Exponaten auf drei Stockwerken eine einzigartige Sammlung.

Außergewöhnliche Schlüssel, kostbare Kästchen und prunkvolle Schlösser

aus Europa, Asien und Afrika kann man im Museum bestaunen. Neben

versperrbaren Objekten kann man auch die interessante Welt des

Eisenkunstgusses und des Schmiedeeisens entdecken.

Schlüssel und Schlösser aus Afrıka

Die afrikanischen Schlüssel und Schlösser der Schell Collection stammen

überwiegend aus Nord- bzw. Westafrika. Dabei handelt es sich um Objekte

von drei verschiedenen Ethnien: den Tuareg, den Dogon und den Bamana.

Tuareg

Das Volk der Tuareg lebt nördlich der Sahara und pflegt eine nomadische

Lebensweise. Sowohl Männer als auch Frauen verfügen über Besitz. Bei

den Frauen ist es vor allem das Zelt mit samt den Gegenständen darin.

Bei den Tuareg tragen die Männer Gesichtsschleier und nicht die Frauen.

Die Metallverarbeitung und damit auch das Schmieden von Schlüssel ist

eine männliche Domäne. Dies bringt die Schmiede allerdings in Konflikt

mit den Erdgeistern, da sie das Eisen aus dem Boden abbauen. Bei den

Schlössern der Tuareg handelt es sich um Vorhangschlösser mit

Spreizfedern mit bis zu 3 verschiedenen Schlüsseln. Die großen

Schlüssel der Tuareg werden auch dazu verwendet, um die Gewänder der

Frauen zu beschweren. So kann der starke Wind diese nicht hochwehen.

Dogon

Das sesshafte Volk der Dogon lebt südlich der Sahara auf dem Gebiet von

Mali. Die Ethnie zählt ca. 400.000 Menschen. Zum Versperren werden

Fallriegelschlösser aus Holz verwendet, bei denen sich das

Schlüsselloch auf der Seite des Riegels befindet. Der Schlüssel ist ein

einfacher Stab, der an seinem Ende eine oder zwei Reihen von Zähnen aus

Holz oder Eisen besitzt. Tiere wie Krokodile (Symbol für Kreislauf des

Lebens) oder Landschildkröten sind ein häufiges Dekorationselement auf

den Schlössern. Zweitere werden von vielen Dogon Familien als Haustiere

gehalten. Auf einigen Schlössern sind zwei menschliche Figuren zu

sehen. Dabei handelt es sich um Zwillinge, die bei den Dogon die

Fruchtbarkeit symbolisieren.

Bamana

Bei den Bamana handelt es sich um das zweite sesshafte Volk (ca. 3

Mio.) aus Mali, von denen Schlüssel und Schlösser in der Schell

Collection ausgestellt sind. Auch sie benutzen Fallriegelschlösser aus

Holz, allerdings ist das Schlüsselloch an der Oberseite des Riegels

angebracht. Bei den Formen der Schlösser gibt es zahlreiche Varianten -

meistens handelt es sich um stilisierte menschliche Figuren. Die

dargestellten Masken werden bei Zeremonien von Geheimgesellschaften der

Bamana benutzt. In der heutigen Zeit sind zusätzlich zu den

Fallriegelschlössern noch industrielle Vorhangschlösser aus

Sicherheitsgründen in Gebrauch.

Schlösser mit Signaturen

Die Schmiede verwenden gelegentlich die Zeichen der traditionellen

Schrift der Imajeghen um ihre Werkstücke auf der Rückseite zu

signieren. Da der Schreiber bei der Verwendung der Schrift die

Bedeutung der einzelnen Zeichen und die Schreibrichtung selbst

festlegen kann, bleibt die Aussagekraft solcher Signaturen beschränkt.

3 Vorhangschlösser aus derselben Werkstatt: 2 sind fast identisch, das

dritte, größere, weist auf der Rückseite dieselbe Markierung auf

Schriftzeichen erfüllen hier eine dekorative Funktion: Die Schlösser sind mit einer Reihe von „L"s markiert.

Eigenname „Abdallah Hamaduni" in arabischer Schrift, auf der Rückseite das Datum „1963". Niger (?)

SCHLÖSSER UND SYMBOLE

Das Schloss selbst ist ein Symbol für das Festhalten. Bei der ersten

Waschung eines Neugeborenen und zur Feier des „Vollen Monats" wurden

silberne Vorhangschlösser, die mit Segenswünschen oder Glückssymbolen

verziert waren, verschenkt. Das Kind wurde mit dem Schloss berührt und

sollte so an die Erde und das Leben gebunden werden. Schwächlichen

Kindern hängte man ein kleines, silbernes Schloss an einem roten Band

um den Hals, um es zusätzlich zu schützen. Aus demselben Grund gab man

Kindern auch sog. Milchnamen mit der Bedeutung „Eisenschloss" oder

„Doppelschloss".

Schlösser mit Schriftzeichen

Das gesamte Schloss kann die Form eines Schriftzeichens haben. Die

„Drei Wünsche" - Glück, Langes Leben und Reichtum wurden häufig

gewählt, das „Doppelte Glück" findet sich im Zusammenhang mit Heirat

und Eheglück. Diese Zeichen wurden ebenso auf die Schlösser

geschrieben. Säuglingen schenkte man oft ein „Schloss des Langen

Lebens" - auf diesem waren die entsprechenden 4 Zeichen eingraviert.

Häufig überreichte man Schlösser mit Aufschriften wie „Mögest du den 3.

Grad der Beamtenprüfung erreichen" oder „Der Examensbeste besteht die

kaiserliche Prüfung". Ein öffentliches Amt zu bekleiden bedeutete

Erfolg und Wohlstand.

Schlösser in Tierform

Das häufigste Tier auf Schlössern ist der Fisch. Er steht für Reichtum,

was durch den Gleichklang der chinesischen Worte für Fisch und Reichtum

abgeleitet wird. Außerdem ist der Fisch eines der 8 Glückssymbole des

Buddhismus. Die Fledermaus ist anders als in Europa ein Glück

verheißendes Tier. Auch hier ergibt sich diese Bedeutung aus dem

Gleichklang der Worte. Die Schildkröte tritt seit der Urzeit immer

wieder als Begleiterin der chinesischen Kulturheroen auf. Auch die 12

Tierkreiszeichen finden sich auf Schlössern, hier allen voran der Affe,

der in Südchina besonders verehrt wurde. Der Schmetterling ist

lautgleich mit einem „70jährigen Mann" und soll ein langes Leben

verheißen. Saiteninstrumente stehen für Reinheit und Treue. Neben den

traditionellen chinesischen Saiteninstrumenten und Trommeln wurden ab

dem 19. Jh. auch europäische Gitarren und Violinen in Schlossform

nachgebildet. Runde Münzen mit 4-eckigem Loch und traditionelle

Silberbarren sollen Reichtum bringen.

Der Lotos ist in einer seiner vielen Bedeutungen ein Sinnbild der

Reinheit, die Chrysantheme eines für Dauer und langes Leben. Kaum ein

Baum ist so symbolgeladen wie der Pfirsichbaum. Die Frucht ist das

häufigste Symbol der Langlebigkeit. Manche Formen, wie etwa Schlösser

in der Form von zwei Weltkugeln weisen klar auf europäische Einflüsse

hin.

GEHEIMGESELLSCHAFTEN

Obwohl die Bamana vorwiegend Muslime sind, existieren sogenannte

Initiationsgesellschaften. Die Aufnahme in diese Geheimgesellschaften

erfolgt im Rahmen von aufwändigen Initiationsriten, in deren Verlauf

die zukünftigen Mitglieder in die Geheimnisse rund um das Funktionieren

der Welt eingeführt werden.

Im N'tomo-Bund werden die unbeschnittenen Knaben aufgenommen. Die

Korè-Gesellschaft hat die Aufgabe, die jungen Männer auf das

Erwachsenenleben vorzubereiten und in ihrer männlichen Identität zu

festigen. Komo und Kono hingegen sind Bünde, die der Erhaltung des

Gleichgewichts sowohl unter den Menschen als auch zwischen ihnen und

der übersinnlichen Welt, zu der auch die Ahnen gehören, dienen sollen.

Diese Geheimgesellschaften kommen nicht unter allen Bamana vor, in

manchen Gegenden gibt es auch weitere Gruppen und Initiationsbünde für

Mädchen und Frauen.

Die Masken, die bei den öffentlich aufgeführten Tänzen getragen werden,

und geschnitzte Figuren, die bei rituellen Handlungen eingesetzt

werden, sind beliebte Sammelobjekte für Kenner der afrikanischen Kunst.

Bei den Schlössern greifen die Handwerker der Bamana auf die Formen

dieser Objekte zurück.

Acht hölzerne Fallriegelschlösser, in der Form von Masken des Korè - Geheimbundes.

Fallriegelschloss in der Form einer Maske des N'tomo - Geheimbundes.

SENUFO

Die Wohngebiete der Senufo liegen im Norden von Côte d'Ivoire, in

Burkina Faso und in Mali. Insgesamt gibt es etwa 4 Millionen Senufo.

Reich beschnitzte Türen waren Prestigeobjekte für die Häuser von

mächtigen Persönlichkeiten. Die ausgestellte Tür folgt zwar dem Aufbau

der traditionellen Arbeiten, sie dürfte aber erst im späten 20.

Jahrhundert geschnitzt worden sein. Im Mittelpunkt der in 3 Teile

gegliederten Schnitzerei steht ein Kreis, der eine Kalebasse oder das

Zentrum der Welt repräsentiert. In diese eingeschrieben ist eine

Schildkröte, die neben der Python, dem Krokodil, dem Chamäleon und dem

Vogel Calao zu jenen Tieren zählt, die in den Schöpfungsgeschichten der

Senufo eine Rolle spielen. Die Gesichter im oberen Teil sind

Abbildungen von Masken des Poro Bundes, Darstellungen von Europäern und

modernen Waffen beziehen sich zumeist auf Ereignisse der jüngsten

Vergangenheit. Das Krokodil, das ein Schlange verschlingt ist ein

Motiv, welches sich auch bei den benachbarten Baule findet und auf die

Rangordnung im Universum hinweist.

Tür aus Nordindien 20. Jh.

Prunkkassette „Palden Lhamo", Silber vergoldet und getrieben. Tibet/Nepal, 18./19. Jahrhundert

Um das Bildprogramm der Truhe zu verstehen, müssen einige Worte

vorausgeschickt werden. Palden Lhamo ist die bedeutendste

Schutzgottheit des tibetischen Buddhismus und die einzige weibliche

Gottheit in der mächtigen Gruppe der acht Dharma- Beschützter. Die

Göttin Palden Lhamo die als Hauptmotiv am Deckel platziert ist, gilt

als Beschützerin der Dalai Lamas und der Regierung Tibets. Sie reitet

auf einem Esel durch ein Meer von Blut und Fett und hält eine Schale

aus dem Schädel eines Kindes in der einen Hand. Darin liegen die

Sinnesorgane, das Herz und die Augen. In der anderen Hand hält die

Göttin eine Keule, bekrönt mit einem Vajra. Um ihren Körper ist eine

Schnur aus 15 abgetrennten Köpfen geschlungen, ein Schwert steckt im

Gürtel, eine Menschenhaut ist über ihren Rücken gebunden. Der Sattel

auf dem sie reitet, ist ebenfalls eine abgezogene Menschenhaut, deren

Hände und Füße zusammengebunden sind und deren Kopf nach daran hängt.

Die Mondsichel in ihrem Haar und die Sonnenscheibe an ihrem Nabel sind

Gaben des Gottes Vishnu. Eine Krone aus Schädeln mit flammenden

Edelsteinen sitzt auf ihrem Kopf.

Das Zaumzeug des Esels besteht aus Schlangen. Das Würfelpaar, das an

der Flanke des Esels hängt wird von Palden Lhamo benutzt, um das gute

oder schlechte kharmische Geschick der Lebewesen zu bestimmen. Ihre

Tasche ist gefüllt mit Gebrechen der Menschheit, da sie aus Mitgefühl

so viele Gebrechen wie möglich schluckt. Diejenigen, die sie nicht

schlucken kann, stopft sie in diese Tasche. Die Göttin hat zwei

Begleiter, die ihr zur Seite stehen, Makarsya und Simhasya. An den

Seitenwänden ist die gefesselte, rabenköpfige Frau mit Hängebrüsten

„linga" dargestellt. Skorpione fressen an ihr, die Inschriften und

Mantras in Sanskrit auf der Seite, sind Beschwörungsformeln. Auf der

anderen Seitenwand ist ein affengesichtiger, männlicher Geist zu sehen,

der anstatt der Fesselung mit verschiedenen Waffen durchbohrt ist.

Sanskrit-Inschriften an der Seite.

Die Vorderseite der Truhe zeigt den Esel der Palden Lhamo inmitten

eines Getümmels zwischen aasfressenden Vögeln, abgetrennten Gliedmaßen,

Schädelschalen, abgezogenen Häuten und Tieren. Daran schließen die acht

Glückssymbole an. Auf der Rückseite, auf einer Elefantenhaut, zwei

Schädelschalen mit senkrecht stehendem Donnerkeil, kreisförmig umgeben

von Gliedmaßen, Waffen und anderen Attributen. Daran schließt sich ein

Ring mit Tieren, der von den acht Glücksymbolen umgeben ist. Alle

Außenränder mit einer Leiste grinsender Totenköpfe, bekrönt von

Donnerkeilen, die mit Bänder, die ihnen aus dem Mund hängen, verbunden

sind. Zwischen ihnen züngeln Flammen. An der Unterseite schließlich ist

ein vierfacher Vajra mit umlaufender Inschrift und zwei tanzenden

Skeletten eingraviert.

Chitipati-Kabinett (tib. Torgam)

Holz mit getriebenem Silber beschlagen. Je ein tanzendes Skelett

(Chitipati) auf den Türflügeln umgeben von einer umlaufenden Leiste aus

Schädeln. Die tanzenden Skelette gehören zum Gefolge der zornvollen

Gottheit Mahakala.

Sie halten einen tantrischen Stab, eine gefüllte Schädelschale und sind umgeben von Körperteilen, Vögeln und Schakalen.

Kassette, Silber getrieben, vergoldet

Mit Halbedelsteinen besetzt und Sanskrit-Inschriften.

Darstellung der Palden Lhamo und tanzenden Skeletten an den Wandungen

Deckel mit fünfacher Darstellung der Vajravarahi. Nepal, Tibet, 19./20.

Jh.

Chitipati-Kabinett (Torgam)

Silbernes Kabinett mit zwei Türen und Sockellade. Die tanzenden

Skelette gehören zum Gefolge der zornvollen Gottheit Mahakala. Sie

halten einen tantrischen Stab, eine gefüllte Schädelschale und sind

umgeben von Körperteilen, Vögeln und Schakalen. Eine umlaufende Leiste

aus Schädeln sowie die Deckelblende mit Organen, menschlichen Häuten

und Vögeln ergänzen die Ornamente.

Gebetsmühle, Nepal 20.Jh.

Silberne Gebetsmühle mit getriebenen Symbolen der acht Gottheiten, die Opfer darbringen. Acht Glückssymbole.

Der Deckel der Trommel mit dem Chakrenrad und einem Lotus. Im Inneren

dicht eingedrehtes Papier mit Gebeten. Durch das Gewicht gerät die

Gebetsmühle in Bewegung. Bei jeder Umdrehung werden die Mantras im

Inneren genutzt um gutes Karma anzuhäufen.

Schlüssel, Schlösser und Kästchen aus Asien

Im asiatischen Raum findet man eine Vielzahl an Schlüsseln, Schlössern,

Kästchen und Kabinetten. Einige weisen interessante Besonderheiten oder

zusätzliche Funktionen auf.

Amulettschlösser

In China war es üblich Neugeborenen ein kleines Vorhangschloss aus

Silber oder Alpaka (Neusilber) als Anhänger um den Hals zu hängen.

Diese Tradition ist mit den Schutzengelketten in Österreich

vergleichbar. Die Vorhangschlösser hatten häufig die Form von Wolken.

Diese geht zurück auf den Lin Zhu Pilz, der für ein langes Leben steht.

Die Schlösser waren mit guten Wünschen und Glückssymbolen versehen.

Oftmals wurde das Geld von den Nachbarn und Freunden der jeweiligen

Familie gesammelt, was durch Inschriften auf dem Schloss belegt ist.

Wurfschlüssel

In Tibet kannte man für die großen Schlüssel der Vorhangschlösser noch

eine weitere Verwendung außer sie zum Sperren zu benutzen. Tibetische

Kriegermönche, die so genannten „Dob Dob“, verwendeten die Schlüssel

als Wurfwaffe. Der Schlüssel wurde an einem Lederband befestigt, im

Kampf dem Gegner entgegengeschleudert und am Band wieder zurückgezogen.

Türklopfer

In einigen Teilen der islamischen Kultur war es Frauen nicht gestattet,

einem Mann die Tür zu öffnen. Um das zu verhindern, wurden die Türen

mit zwei Türklopfern mit unterschiedlichem Klang ausgestattet. Wenn

eine Frau anklopfte, musste sie den kleinen Türklopfer mit hellerem

Klang betätigen. So wusste die Bewohnerin, dass sie die Tür ohne

Probleme öffnen konnte. Ertönte der tiefere Klang des größeren

Türklopfers, so stand ein Mann vor der Tür. Dann öffnete entweder der

Hausherr oder ein Diener dem Gast die Tür.

Chitipati-Kabinette

Ihre Bezeichnung haben diese silbernen Kabinette aufgrund der darauf

dargestellten. tanzenden Skelette, den „Chitipati“. Der Name bedeutet

"Herr der Leichenhalle". Diese Wesen gehören zum Gefolge der Göttin

Palden Lhamo, der einzigen zornvollen, weiblichen Gottheit im

Buddhismus. Um die Chitipati herum sind häufig Vögel, Schakale und

abgetrennte, menschliche Gliedmaßen zu sehen. Weiters halten sie

tantrische Gegenstände. Die Kabinette dienten zur Aufbewahrung von

Opfergaben an die Gottheit, die auf tibetisch „torma“ genannt werden.

Weiße, runde Tormas waren für die friedvollen Gottheiten, rote, spitze,

für die zornvollen Gottheiten.

Sadeli-Mosaik

Eine spezielle Technik der Einlegearbeiten (Intarsien) stellen die

Sadeli-Mosaike aus Indien dar. Verschiedene Materialien wie Ebenholz,

Bein oder Zinn werden stabweise miteinander verbunden und dann in dünne

Scheiben geschnitten. Diese werden dann einzeln auf das Objekt geklebt.

Diese Technik kam über Persien nach Indien und erfreute sich im England

der Kolonialzeit großer Beliebtheit. Vor allem Näh- und

Schreibkassetten sowie Kabinette wurden mit Sadeli-Mosaiken verziert.

* * *

Nepalesische Vorhangschlösser

Spreizfedernschloss in der typischen nepalesischen Form mit Stupa,

Flügeln und Kette. Schlosskörper und Flügel mit durchbrochener, in

florale Muster geschnittener Eisenplatte. Bügel und Flügel mit

durchbrochenem Messing verkleidet. Schlüsselgriff ziseliert. 19. Jh.

Nepalesische Form mit Elefanten und Schneelöwen als geschnittenes Motiv. 19. Jh.

Nähkassette, Elfenbein geschnitzt

Rechteckige, reich geschnitzte Kassette mit Messing- beschlägen. Als

Einsatz zahlreiche Spulen, Dosen und Zubehörteile aus Elfenbein. Die

feine Schnitzerei zeigt Figuren in einer Stadtlandschaft oder in einem

Garten mit Brücke, Weiden und Pavillons. China, Kanton, Mitte 19. Jh.

Kassette Elfenbein

Deckel zum Aufschieben, im Inneren verschieden Unterteilungen.

Wandungen mit bewaffneten Kriegern in mehrfach gewölbten Arkaden.

Mogul-Zeit (1500-1850)

Indische Vorhangschlösser, 19./20. Jh.

Messing-Pfau, ehemals Sammlung Peter Phillips

Fünf Messing-Tiger, Provinz Gujarat

Vier Skorpione aus Eisen, Region Rajasthan

Stehender Mann, Messing mit Gewindeschlüssel.

Segnende Göttin mit erhobener Hand, Messing

Zwei goldtauschierte Schlösser in Form des Affengottes „Hanuman" mit Krone und Keule

Im Zusammenhang mit den napoleonischen Kriegen stand die große

Verbreitung des Eisengusses sowohl im Öffentlichen Bereich wie für

Brücken, Denkmäler oder Brüstungen, als auch im privaten Bereich. Hier

hat der Mangel an Edelmetall die aufkommende patriotische Gesinnung

symbolisiert unter dem Motto „Gold gab ich für Eisen" und im Tragen von

eisernem Schmuck. Im Schmuck aus Gusseisen vereinigte sich der

dekorative mit dem nationalen Charakter. Eisen war billig und im

eigenen Land abzubauen, es hatte Symbolcharakter und forderte zum Kampf

auf. Zur Aufwertung des Eisenschmuckes trug auch der höchste Orden der

Befreiungskriege bei, das „Eiserne Kreuz“, welches 1813 erstmals

verliehen wurde.

Das eiserne Gold - Das 19. Jahrhundert war die Hochblüte des Eisens.

In den stürmischen Zeiten der Napoleonischen Kriege waren die Menschen

auf ein Material angewiesen, das es überall ausreichend zu finden gab

und mit dessen Hilfe die Gegenstände des Alltags hergestellt werden

konnten. So begann man mit dem Abbau des Eisens und dessen Verarbeitung

in den Hütten und Gießereien der Länder Zentraleuropas. Durch diverse

Erfindungen wurde das Gießen immer weiter erleichtert und schon bald

hatten sich viele Gießereien in den Städten angesiedelt, die ihre Öfen

zuerst mit Holz und danach mit Koks beheizten.

Neben Alltagsgegenständen wie Kerzenleuchtern, Aufsatzschalen,

Waffeleisen und Christbaumständern wurden auch Taschenuhrenhalter,

Spiegelrahmen, Zettelhalter und Tintenfässer, kleine Kästchen, aber

auch Schachfiguren, Spielmarken, Medaillen und Büsten berühmter

Persönlichkeiten gegossen. Herausragend sind die sogenannten

Neujahrskarten, die von einigen Gießereien zu Jahresbeginn verschickt

wurden.

Erwähnenswert ist auch der gusseiserne Schmuck, der nicht nur

ausnehmend filigran war, sondern auch eine patriotische Komponente

bekam, als Königin Louise von Preußen verstarb und sich die feinen

Stücke zu einer Art Trauerschmuck entwickelten. Interessant sind auch

die Lithophanienständer, jene gusseisernen Rahmen, die fein gepresste

Porzellanplatten hielten, hinter denen eine angezündete Kerze ein

feines Bild erscheinen ließ. Beliebt waren auch Nachgüsse von

historischen Funden, wie etwa jener der,,Warwick-Vase" oder

des,,Hildesheimer Silberschatzes". Doch nicht nur die Räume der Häuser

waren gefüllt und dekoriert mit dem schwarzen Eisen. Auch

Balkongeländer und Treppenhäuser, Gartenzäune, Bänke und Laternenpfähle

wurden aus Gusseisen hergestellt. So ergibt sich ein recht deutliches

Bild, wie wichtig das Eisen im 19. Jahrhundert gewesen war. Übrigens

verdankt das Eisen seine Schwärze dem Graphit, welches das Rosten bis

zu einem gewissen Grad zu verhindern weiß. Bevor der Bronzeguss jedoch

den Eisenguss verdrängte, wurde das schwarze Eisen noch verzinnt,

vernickelt, bemalt oder emailliert, um etwas mehr Farbe in die Häuser

zu bringen.

Büste eines unbekannten Mannes Ev. Solon, Athenischen Staatsmann Königl. Preuß. Gießerei, 19. Jh.

Statuette Graf von Reden, Nachbildung eines Denkmals, Gießerei Gleiwitz 1887

Heinrich IV. v. Frankreich, 1553-1610, Gießerei Sayn 1824/26

Kaiser Franz Joseph I., 1830-1916, Gießerei unbekannt, 20. Jahrhundert

Amazonen- und Germanensäule - Eisen gegossen und Silber tauschiert.

Nach einem Modell von August Fischer, gegossen von Ferdinand Daniel

Otto Grüttner und ziseliert von Ludwig Wilhelm Vollgold. Königlich

Preußische Eisengießerei Berlin. Datiert 1837 und 1860

Bei der Amazonensäule verteidigt eine auf dem Pferd sitzende Amazone

ihre Mitstreiterin. Diese Säule ist auf der Neujahrskarte von 1837

abgebildet und wurde 1838 auf der Akademie-Ausstellung gezeigt. König

Friedrich Wilhelm erhielt diese als Geschenk und die Säulen standen bis

1856 in seinem Vorzimmer. Er verehrte ein Exemplar dem König Ludwig

Philipp von Frankreich, der sie 1848 in den Louvre abgab, wo sie heute

noch stehen. Beide Säulen lassen sich in viele Einzelteile zerlegen.

Büste der Kaiserin Elisabeth (1837-98)

Abguss der Marmorbüste von Victor Tilgner (1844-96)

Bildhauer und Vertreter des neobarocken Historismus. Die Kaiserin ist

in der Robe dargestellt, die sie zur ungarischen Krönung 1867 trug.

Gießerei Meindl-Breit, Wien

Komplettes Schachspiel „Die Hermannsschlacht"

Könige: Germanenführer Arminius und röm. Feldherr Varus, Gießerei Zimmermann, Hanau, Um 1850

Mechanische Sparkasse, Ein Jäger schießt auf Baum, Gießerei unbekannt, 20. Jh.

Münzschlucker in Form eines Skeletts. Gießerei unbekannt. 20. Jh.

Rechteckige Kassette. Auf dem Deckel sitzt Putto mit Perlenkette. Gießerei unbekannt,s 19. Jh.

Kamin- und Ofenzubehör

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gelang durch die Verbesserung der

Heizsysteme (z. B. „Hinterlader-Ofen", der vom Flur aus den Salon

beheizte), eine Kultur um Ofen und Kamin. Dazu gehörten neben einem

repräsentativen Ofen auch ein offener Kamin mit den dazu passenden

Accessoires wie Kaminbesteck zum Schüren des Feuers, Feuerböcken zum

Auflegen der Holzscheite und ein Kohlekasten.

Der Aufstieg der Zünfte

Die mittelalterliche Struktur der Zunft, als wirtschaftlicher und

sozialer Verband, der ähnliche Grundbedingungen für alle

Gewerbetreibenden schaffen sollte, um so Rechtsstreitigkeiten

vorzubeugen, blieb bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Neben

Schriftquellen setzten sie auf Symbole und Zeremonien, die vom Leiter

der Zunft, dem Zunftmeister, bei geselligen und geschäftlichen

Zusammenkünften ausgeführt wurden. Zünfte regulierten das private und

soziale Leben der Handwerker, sie verbanden soziale Sicherheit mit

sozialer Enge. Die strenge Befolgung aller Regeln wurde akribisch

überwacht, um die Qualität des Handwerkers hoch und um unliebsame

Konkurrenz nieder zu halten. Durch die vorgeschriebenen Zunftordnungen

nahmen Zünfte unmittelbar auf die Qualität der Erzeugnisse und deren

Verarbeitung Einfluss. Durch ein sichtbares Zeichen wie dem

Meisterstempel, kam es zur Qualitätskontrolle aller Stücke und bewahrte

Kunden vor Mängel und Manipulation.

Zunfttruhe, datiert „1628"

Große Truhe mit Deckelfach, Geheimfach im Inneren und Geheimfach im

Boden. Gebläutes und geätztes Schloss Initialen und Jahreszahl im

Deckel.

Zunftzeichen der Leinenweber mit Darstellung des Hl. Severin und von Maria mit Kind. 1833

Lehrzeit

Nur wer selbst mit seinen Angehörigen eine christlich-redliche

Lebensweise nachweisen konnte, also ehrlich war, durfte ein Handwerk

erlernen und dazu gehörte u.a. eine eheliche Geburt. Zwischen 12 und 18

Jahren lag das Alter beim Antritt, dem „Aufdingen" vor der offenen

Zunftlade und die Lehre dauerte zwischen drei und fünf Jahren. Der

Lehrling wohnte im Haushalt des Meisters und musste, neben dem Handwerk

auch Rechnen und Schreiben erlernen. Jeder Lehrling hatte einen Bürgen,

der seine Redlichkeit bezeugte und für die Bezahlung des Lehrgeldes

haftete. Am Ende der Lehrzeit wurde der Lehrling los- oder

freigesprochen, eine Prüfung gab es nicht.

Gesellenzeit

Nach der Lossprechung (der heutigen Lehrabschlussprüfung) wurde der

Geselle zum wichtigsten Werkstattmitarbeiter - alleine durfte er noch

keine eigene Werkstatt führen. Diese konnte er erst nach dem Ablegen

der Meisterprüfung leiten. Die Wanderschaft der Gesellen konnte ein bis

vier Jahre dauem. Wandernde Gesellen kehrten in Zunftherbergen ein,

erhielten für einige Tage Unterkunft und ein „Geschenk" in Form von

Geld. Einschreibbücher dienten der Kontrolle und Koordinierung der

wandernden Gesellen, sogar die Reihenfolge der besuchten Meister, wurde

während der „Umschau" in Meisterlisten eingetragen. Nach Beendigung der

Arbeit erhielt der Geselle ein Zeugnis, „Kundschaft" genannt. Vor der

Einführung dieser schriftlichen Bestätigung dienten Redewendungen

(„...Stück davon...") oder das Abfragen von Sehenswürdigkeiten als

Nachweis zur Identifizierung eines ehrlichen Gesellen. Gesellen „auf

der Walz" waren bis ins 19. Jahrhundert die größte Gruppe der Reisenden

im deutschsprachigen Raum, wobei die meisten auch im deutschsprachigen

Gebiet blieben. Nach der Wanderzeit ließ sich der Geselle fix für

mehrere Jahre bei einem Meister nieder und begann die „Muthzeit". Mit

der Muthung, d.h. der Anmeldung zur Meisterschaft und dem Ablegen des

Meisterstückes, endete die Gesellenzeit. Söhnen von Meistern oder

Gesellen, die eine Meisterswitwe geheiratet hatten, konnte diese Frist

verkürzt oder gat erlassen werden. Mancherorts verbot man die Wanderung

der Gesellen und sorgte für ein „gesperrtes Handwerk" um

Produktionsgeheimnisse zu wahren. Das Zunftwesen geriet im 18.

Jahrhundert zunehmend unter Druck die Zahl der Gesellen vergrößerte

sich ohne dass sie Meister werden konnten. Ursache dafür waren

Bevölkerungswachstum, Absatzkrisen und Konkurrenzdruck. Spontan und

gezielt setzten sich die Gesellen dagegen zur Wehr, was wiederum für

spezielle Verordnungen und die Auflösung der „Gesellenschaften"

innerhalb der Zunft sorgte. Neben dem Streik nutzten Gesellen das

Mittel des Verrufs oder der „Schimpfung", das ein besonders starkes

Druckmittel war. Das „geschimpfte Handwerk" einer Stadt erhielt so

lange keine Gesellen mehr, bis der Streit beigelegt werden konnte.

Meisterprüfung

Nach der Wanderzeit und der Muthjahre konnte der Geselle ein

Meisterstück abgeben, das als Befähigungsnachweis diente. Es musste

alle gängigen Be- und Verarbeitungstechniken des jeweiligen Gewerbes

umfassen und bestand aus mehreren Teilen, die bei der Prufung eingehend

untersucht wurden. Danach war er als Meister berechtigt Lehrlinge

auszubilden und eine eigene Werkstatt zu betreiben. Um die Anzahl der

Meister eines Handwerkes nieder zu halten, führte eine Auslese in Form

von üppigen Meistermahlen, hohem Meistergeld, der Beschaffung von

Werkzeugen und der Anschaffung von teuren Materialien für das

Meisterstück zu Hürden, deren Bewältigung viele Gesellen nicht

bewerkstelligen konnten. So blieb ihnen nichts anderes über, als

lebenslang ein Geselle zu bleiben. Aus dem Kreis der Meister wurde ein

Zunftvorsteher gewählt. Er wurde vereidigt, hatte häufig ein eigenes

Siegel und verwahrte die Zunftlade. Daneben hatte der Vorsteher ein

Entscheidungsrecht über die Annahme des Meisterstückes oder die

Bewertung von Qualitäten.

Mit diesem neu gestalteten „Themenzimmer" können Sie in die Welt des

Eisenkunstgusses eintauchen. Diese hatte ihren Höhepunkt im 19.

Jahrhundert. Sie sehen symbolisch eine kleine Wohnung mit Küche und

Schlafzimmer, dazu einen Arbeitsraum und einen kleinen Garten.

Sowohl das Interieur als auch die Gerätschaften wie Ofen, Herd, Bett

oder Töpfe dazu Uhren, Thermometer, Sessel, Brunnen und Stehlampe sind

aus Eisen gegossen. Diese Zeugen einer längst vergangenen Zeit sollen

Sie auf eine Erinnerungsreise mitnehmen, in der Ihnen möglicherweise

das eine oder andere Stück aus Ihrer eigenen Kinder- und Jugendzeit ins

Gedächtnis kommt.

Beschläge, Türklopfer und Türzieher

Beschläge wie Langbänder, Zierbänder, Schlüsselschilder, Türklopfer,

Türzieher und Drücker dienen primär der Stabilität und der Sicherheit,

sekundär der Dekoration von Türen, Truhen, Kästchen oder Kästen. Bänder

entfernen sich ab der Epoche der Gotik weg von der zusammenhaltenden,

hin zur schützenden und dekorativen Funktion.

Die Halterung der einzelnen Bretter wird durch die Rahmung

gewährleistet, schwere Eisenbeschläge an Truhen und Türen sind

zunehmend durchbrochen, verästelt und enden in Lilien. Reich

durchbrochene Bänder, wie sie vor allem in der Renaissance beliebt

werden, sind feinste Eisenschnitt-Meisterleistungen. Bei Schnitzereien

an Toren oder Wänden von Kassetten störten die Bänder. Sie wurden immer

kleiner oder an die Innenseite verlegt. Das heißt aber nicht, dass sie

nicht weniger aufwändig als die sichtbaren Bänder gearbeitet wurden.

Vom Konstruktions- zum Zierelement geworden sind die Zierbänder und

Zierbeschläge, die ihren Höhepunkt im Rokoko erreichten. Das

Beschlagwerk ist zum reinen Schmuck und eigenständigen Kunstwerk

geworden. Schlüsselschilder sind dann auf Türen oder Möbeln zu finden,

wenn das Schloss an der Türinnenseite angebracht ist. Das

Schlüsselschild umspielt das Schlüsselloch und spiegelt in der

Ornamentauswahl den Geschmack der Epoche. Unter allen Beschlagarten

haben sie im Laufe der Zeit jeden Stilwandel mitgemacht und sind auch

heute Bestandteil jedes Tür- oder Möbelschlosses. Türklopfer dienen der

akustischen Kundgabe, wenn an der Haustür kein Wärter stand oder keine

Glocke angebracht war. Der Türzieher hat keine Meldefunktion, sondern

wird benutzt, um die Tür aufzuziehen oder zuzumachen.

Die elementare Funktion der Türklopfer spiegelt sich im Klopfring mit

schwerem Hammer wieder, der allen Klopfern eigen ist und der

dazugehörigen Anschlagplatte, die meist reich durchbrochen und

getrieben hergestellt ist. Neben ovalen oder herzförmigen Objekten

sowie Türklopfern in Leierform, ist die bekannteste Gestalt die des

Ringes oder des länglichen Türklopfers. Groteske Figuren und Gebilde

aus Fauna und Flora sind am häufigsten in der Gotik und der Renaissance

zu finden. Seit der Römerzeit erscheint das Motiv des Löwenkopfes mit

Klopfring im Maul. Vorerst bei Kirchentüren, später dann im profanen

Bereich begegnen uns die Löwenköpfe mit aufgerissenem Maul und

ausdrucksstarker Mähne bis ins 19. Jahrhundert. Der Kopf ist umgeben

von einzelnen Strähnen, die teils symmetrisch angeordnet sind und in

kleinen Locken enden. Aufwändige bronzene Türklopfer verschönern die

Portale großer Paläste des 16. Jahrhunderts. Die Bronzeklopfer haben

die Gestalten mythologischer Figuren.

Ein anderes, weit verbreitetes Motiv, ist der Klopfer in Form einer

Hand, die einen Stein hält, um damit an die Tür zu schlagen. Vielfach

schmücken die Hände sehr realistische Details wie Ringe, Manschetten

oder Armreifen. Diese besondere Form des Klopfers hat sich

wahrscheinlich vom Kaukasus aus verbreitet: Man nimmt an, dass sie in

der Bildsprache des Orients vor dem bösen Blick und vor Unheil im Haus

schützt. Beschläge helfen, den Gegenstand auf dem sie angebracht sind,

zu datieren. Anhand ihrer Ausformung und Ausführung bekommt man ein

klareres Bild bei der Einordnungin die jeweilige Epoche. Klar ist aber

auch, dass es gerade die Beschläge sind, die wegen ihres ästhetischen

Aspektes in großer Zahl auf Türen, Kassetten und Truhen angebracht sind

und sich zum eigenständigen Sammelgebiet entwickelt haben.

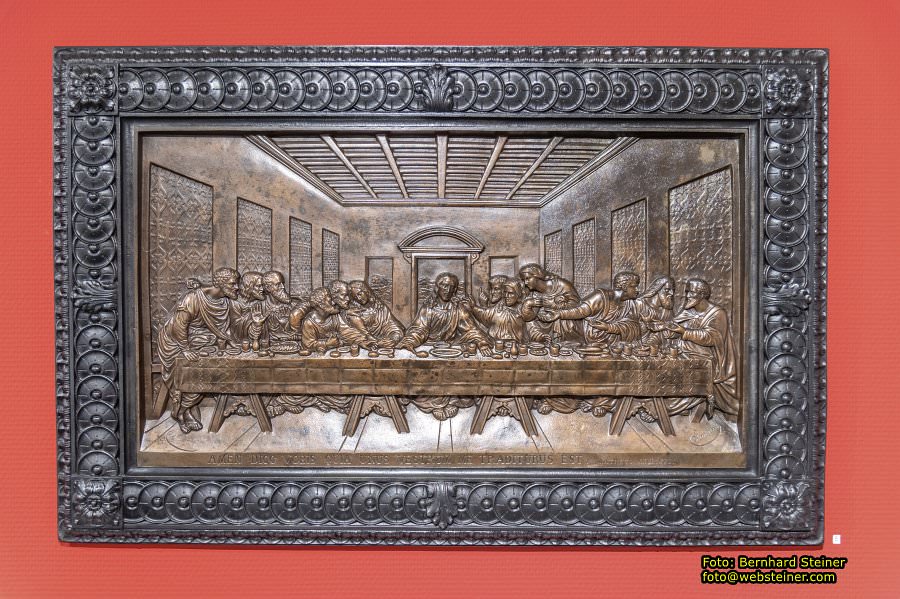

Das Letzte Abendmahl (Leonardo da Vinci)

Seit seiner Vollendung im Jahre 1498 war das Fresko im Refektorium des

Klostes Santa Maria delle Grazie in Mailand das meist kopierte Werk

dieses Themas. 1800 vollendete Raffael Morghen den Kupferstich, der als

eine der besten Wiedergaben diese Freskos galt. Nach diesem Kupferstich

fertigte Leonhard Posch sein Modell des „Abendmahles", 1822, an. Das

Relief wurde 1823 in Berlin, später auch in Gleiwitz gegossen.

Zahlreiche Nachgüsse erfolgten durch die Hütten Lauchhammer, Buderus,

Carlshütte, Mariazell und andere. In verschiedenen Größen gegossen,

erscheint uns heute Da Vincis „Abendmahl" allgegenwärtig.

Opferstöcke

Wurden in den ersten Anfängen aus einem ausgehöhlten Baumstamm

(althochdeutsch „stock"- Baumstumpf) gefertigt. Später stelle man sie

nicht nur aus Holz, sondern auch aus Eisen oder Stein her. Bei größeren

Opferstöcken sieht man häufig mehrere Verriegelungen. So war nicht nur

ein rasches Aufbrechen erschwert, durch Verteilen der Schlüssel auf

mehrere Personen konnte diese niemand alleine leeren und in Versuchung

geraten. Im kirchlichen Almosenwesen gab es, ergänzend zum fest

verankerten Opferstock der vor dem Gotteshaus, in der Kirche am Boden

oder an der Wand befestigt war, auch Sammelbüchsen die herumgereicht

wurden.

WITWERSCHLÜSSEL

Witwerschlüssel waren vor allem in Österreich und in Süddeutschen Gebieten gebräuchlich.

Es sind kleine, silberne Schlüssel mit Voluten in der Reide (Griff) und

im Bart - man kann sofort erkennen, dass es sich um keinen sperrenden

Schlüssel handelt, sondern um sog. "symbolischen Schlüssel", die an der

Uhrkette der Taschenuhr getragen wurde.

Wenn Mann und Frau geheiratet haben, hat die Frau am Tag der Hochzeit

die Schlüsselgewalt übernommen, d.h. sie konnte im Namen ihres Mannes

Rechtsgeschäfte abschließen und trug einen großen Schlüsselbund an

einem Gürtel um die Taille, an dem die Schlüssel für alle Schränke,

Türen und Truhen des Hauses hingen. Verstarb die Frau früher, so wurde

der Mann Witwer und trug als Zeichen der Trauer aber auch als Zeichen

und Aufforderung an andere Damen, fortan einen kleinen, silbernen

Schlüssel an der Uhrkette der Taschenuhr, den sogenannten

Witwerschlüssel. Die Frauen wussten so, dass dieser Mann seine

"Schlüsselgewalt" wieder abgeben will.

ZUCKERDOSE UND TANTALUS-FLASCHE

Sowohl die Zuckerdose, meist aus Silber, als auch die Glasflaschen mit alkoholischem Inhalt waren verschlossen.

Damit die Dienerschaft weder Zucker naschen noch einen Schluck aus der

Alkoholflasche nehmen konnte, bewahrte die Hausfrau den Schlüssel zu

diesen beiden Gegenständen am Schlüsselbund auf. Die fest versperrten

Flaschen werden nach dem reichen König Tantalos benannt. Er wurde nach

Gräueltaten, in den Tartaros und zu lebenslangem Hunger und Durst

verbannt.

Kästchen, Messing gegossen und feuervergoldet.

Innen mit grünem Samt ausgelegt Fa. Erhard und Söhne, Schwäbisch Gmünd, um 1900

Giebelkassette aus Messing, gegossen. Szenen aus der Legende des Hl.

Sebaldus nach den Reliefen von Peter Vischer aus dem Sebaldusgrab in

Nürnberg. Fa. Erhard und Söhne, Schwäbisch-Gmünd, 1885-86

Kabinettschränkchen mit Email-Einlegearbeit.

Künstler: Ratzersdorfer oder Stork. Wien, 19. Jh.

Kleines Kabinett mit drei Laden und Bemalung.

An den Ecken vier Putti, Deckelbekrönung durch Löwen der eine Inschriftentafel hält „PAX CIVI“. 19.Jh.

Zuckerdose aus Silber

Von einem Elefanten getragen, mehrfach punziert. Vermutlich aus dem Besitz Kaiser Franz Joseph I., Wien 1855

BIEDERMEIER 1815-1848

Bürger sehnten sich nach Frieden (Napoleonische Kriege) - zogen sich

aus Politik zurück - erstrebten einfaches besinnliches Leben. Name

stammt aus den "Fliegenden Blättern" (politisch satirische Zeitung) -

beschrieb Zeitgeist.

Kennzeichen: Kunst beschränkte sich auf vertraute Umwelt - vornehmlich

auf angenehme Seiten, wobei soziale Mißstände geflissentlich übersehen

werden

Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865), Peter Fendi, Friedrich Gauermann

Kunsthandwerk: Möbel, Porzellan, Gläser, Kleinkunst, Gemälde

Turmkästchen aus Walrossbein, tlw. grün gefärbt und geschnitzt. Provinz Archangelsk, Russland, 19. Jh.

Kassette mit Walmdeckel, Walrossbeinplatten auf Nadelholz, im Wechsel,

teils graviert, teils geschnitzt. Russland, Dorf Cholmogory, Provinz

Archangelsk, 19. Jh.

Russisches Kleinmöbel in Form eines Sekretärs, aufklappbar und mit

Lade. Walrosszahn. Russland, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19.

Jh.

Holzkästchen mit geschnitzter Beinauflage und Folien unterlegt. Russland, 19. Jh.

Holzkästchen mit geschnitzter Beinauflage und Folien unterlegt. Russland, 19. Jh.

Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19. Jh.

Spielkassette, Walrossbein geschnitzt. Im Inneren vier Dosen für

Spielmarken und zwei kleine Besen zum Reinigen des Tisches. Am Deckel

zu sehen ist Michael Kutusov, Prinz von Smolensk mit Soldaten und

Türken. Provinz Archangelsk, 19. Jh.

Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19. Jh.

Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, dat. 1811.

Werkstatt der Familie Embriachi

Mit Beginn des 15. Jh. übernahm Italien von Frankreich die führende

Rolle in der Elfenbeinkunst. Der aus Florenz stammende Baldassare degli

Embriachi gründete Anfang des 15. Jh. in Venedig eine Werkstatt und

erlangt mit seinen Kästchen und Truhen großes Ansehen und Wohlstand.

Embriachis Kästchen sind vier-, sechs- oder achteckig und zumeist nicht

aus Elfenbein sondern aus Bein hergestellt. Die figuralen Darstellungen

zeigen in der Regel abgeschlossene Szenen und im Hintergrund

Landschafts- oder Architekturornamente. Ein weiteres Merkmal ist das

sogenannte „Certosina-Muster" am Rahmen. Gemeint sind damit

Mäanderbänder, welche mittels Einlegetechnik aus kleinen Bein-, Horn-,

Zinn- oder Ebenholzplättchen zusammengesetzt werden und ein

geometrisches Muster ergeben.

Embriachi Kästen, Holzkorpus und Bein. Im Relief Engel und paarige

Figuren. Einige Ergänzungen aus dem 19. Jh., Italien Anfang 16. Jh.

Embriachi Kästen, Holzkorpus und Bein. Im Relief Paare und Wappenschilde. Italien Anfang 16. Jh.

BAROCK 1600-1780

vom Portugiesischen "barucca" schiefrund, verschnörkelt findet im

Rokoko (zweite Hälfte 18. Jahrhundert) seinen Ausklang. Ende der

Glaubenskämpfe und der Türkengefahr - Kampf der Herrschergeschlechter

in Europa (Ludwig XIV, Leopold I, Prinz Eugen, Karl VI und seine

Tochter Maria Theresia)

Kennzeichen: Bewegung in der Architektur, Übermaß an Formen, Farben und

Kraft. Macht der Fürsten, Kirche und Bürgertum spiegelt sich in der

Architektur wider

Architektur: Palais Attems (Graz) von Andres Strengg

Malerei: Anton Franz Maulpertsch (1724-1796), Paul Troger (1698-1762),

Peter Paul Rubens (1577-1640), Johann Martin Schmidt (1718-1801)

Kunsthandwerk: Möbel, Porzellan, Gläser, Schmiedeeisen, Gemälde

Türschlösser mit Eisen getriebener Schlossdecke, Barock

Möbelschlösser mit Eisen getriebener Schlossdecke, Barock

Möbel- und Türschlösser Schlossdecke graviert mit Stadtansichten, 18. Jh.

Höfische Prunkkassette aus Salzburg

Diese prunkvolle Schreibschatulle wurde um 1740 von Hof-Silberschmied

Georg Martin Gizl für den Salzburger Fürsterzbischof Leopold Anton von

Firmian (1679-1744) gefertigt. Hergestellt aus vergoldetem Kupfer mit

durchbrochenen, blattvergoldeten Ornamenten auf der gesamten

Außenfläche, ist diese ungewöhnliche Schatulle ein ganz besonderes

Exemplar. Auf dem Deckel ist eine Jagdszene eingraviert, die auf beiden

Seiten mit freistehenden Eckbalustern flankiert wird. Im Inneren ist

der Deckel mit einer durchbrochenen Ornamentik versehen, in der sich

das Auge Gottes mit einem eingearbeiteten Granat inmitten eines

Strahlenkranzes befindet. Die Rückseite der Kassette zeigt uns eine

thematisch ähnliche Reiterszene. Auf der Vorderseite ist das Wappen des

Fürsterzbischofs von Firmian im Zentrum, welches das Schlüsselloch

verdeckt. Über dem Wappen befinden sich zwei Adler, die eine Vase

halten. Zusätzlich befindet sich auf der Vorderseite eine gravierte

Inschrift, die dem Auftraggeber Leopold Anton von Firmian gewidmet ist.

Leopold Anton von Firmian entstammte einem Tiroler Adelsgeschlecht und

wurde in München geboren. Von 1724 bis 1727 war er Bischof von Seckau.

Von 1727 bis zu seinem Ableben 1744 Fürsterzbischof von Salzburg.

Die lateinische Inschrift

CELSISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS LEOPOLDUS, ARCHIEPISCOPUS ET

SACRI ROMANI IMPERI EXCELSUS PRNCEPS SALISBURGENSIS SACRAE SEDIS

APOSTOLICAE LEGATUS NATUS GERMANIAE PRIMAS EX ILLUSTRISSIMA ET

ANTIQUISSIMA PROSAPIA LEBERORUM BARONUM DE FIRMIAN

bedeutet übersetzt

DER AUSGEZEICHNETSTE UND EHRWÜRDIGSTE GEBIETER LEOPOLDUS, ERZBISCHOF

UND HOHER FÜRST DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHES, HERRSCHER VON SALZBURG,

VERMÄCHTNIS DES HEILIGEN APOSTOLISCHEN STUHLS, IN DEUTSCHLAND GEBOREN,

DER ERSTE DER AM MEISTEN DARGESTELLTEN UND ÄLTESTEN LINIE DERER VON

FIRMIAN.

Rechts davon befindet sich die Signatur des Hof-Silberschmieds Georg Martin Gizl.

RENAISSANCE 1500-1620

vom Italienischen "rinascimento" Wiedergeburt, Erneuerung der Antike. Ausgangsland ist Italien (Geist der Antike).

Aufschwung der Wissenschaften, Erfindung des Buchdrucks, Kompaß und Feuerwaffen (Schießpulver)

Entdeckungen: Amerika, Seeweg nach Indien, erste Weltumsegelung

Maler und Bildhauer: Michelangelo Buonarotti (1475-1564), Raffaelo

Santi (1483-1520), Tiziano Vecell (1476-1576), Leonardo da Vinci

(1452-1519), Pieter Bruegel der Ältere (1525-1569)

Kunsthandwerk: Möbel, Kästchen, Kassetten, Kabinette, Gemälde, Kleinkunst

Französische Möbel- und Türschlösser 18. Jahrhundert

Französische Truhenschlösser, Meisterstücke 17./18. Jahrhundert

Französische Riegel, 16.-18. Jahrhundert

Bergkristall-Kassette, Venedig um 1600

Vergoldeter Holzrahmen mit floralem Muster umgibt den geschliffenen Bergkristall in geometrischen Feldern.

Vermutlich Geschenk eines Papstes an den männlichen Thronfolger eines europäischen Herrscherhauses.

Päpstliche Schlüssel

Das Papstemblem der gekreuzten Schlüssel mit der Tiara ist das Symbol

der zeitlichen und geistlichen Ordnung des Papstamtes. Der silberne

Schlüssel der linken Seite versinnbildlicht die Gewalt zu schließen

(potestas ligendi), der goldene Schlüssel der rechten Seite, die Gewalt

zu lösen und zu öffnen (potestas solvendi). Die Päpste begannen im

Mittelalter kleine Goldschlüssel mit Feilspänen von den Ketten des

Petrus an Bischöfe, Herrscher und Fürsten zu senden. In der Folgezeit

erhielten auch Städte, Institutionen und Körperschaften unter dem

Schutz des Papstes, das Schlüsselzeichen. Die hier gezeigten Schlüssel

müssen in diesem Zusammenhang gesehen werden.

Der Camerlengo (Kardinalkämmerer) ist ein hohes Amt in der Hierarchie

der römisch-katholischen Kirchen. Dem Camerlengo unterliegt die Führung

der Apostolischen Kammer, der päpstlichen Finanzbehörde. Er stammt aus

den Reihen des Kardinalskollegiums und wird seit dem 15. Jahrhundert

vom Papst ernannt. Als Vorstand der Apostolischen Kammer verwaltet der

Camerlengo die Güter und Rechte des Heiligen Stuhl in der Zeit der

Sedisvakanz (das ist die Zeit vom Tod des Papstes bis zur Neuwahl eines

neuen Papstes). Der Camerlengo stellt den Tod des Papstes fest und

übernimmt während der Sedisvakanz als Vorsitzender der

Sonderkongregation die Verwaltung der Kirchen. Er nimmt dem

Verstorbenen den Fischerring ab, das Symbol der päpstlichen Macht.

Anschließend versiegelt er die Privatgemächer des verstorbenen Papstes.

Bis zur Wahl eines Nachfolgers für den Papst, wird das Wappen des

Heiligen Stuhls durch das Wappen der Apostolischen Kammer ersetzt, das

sich aus dem persönlichen Wappen des Camerlengo zusammensetzt, der von

einem Baldachin (ombrellone) und den gekreuzten Petrusschlüsseln

überragt wird.

Würzburgischer Kammerherrenschlüssel - Ferdinand, Erzherzog von Österreich (1.2.-15.9.1806)

Würzburgischer Kammerherrenschlüssel - Ferdinand, Erzherzog von Österreich (1.2.-15.9.1806)

Königlich Bayrischer Schlüssel - Maximilian III. (1745-1777)

Regensburger Schlüssel - Fürstbischof Johann Theodor (1719-1763)

Bamberger Schlüssel - Friedrich Carl Graf von Schönborn (1729-1746)

Königlich Bayrischer Schlüssel - Maximilian III. (1745-1777)

Würzburger Kämmererschüssel - Adam Friedrich Graf von Seinsheim

(1755-1779), Fürstbischof von Würzburg und Bamberg - Entwurf von

Hofschlossermeister Johann Georg Oegg

Vorhangschlösser mit Vexier, Biedermeier Österreich

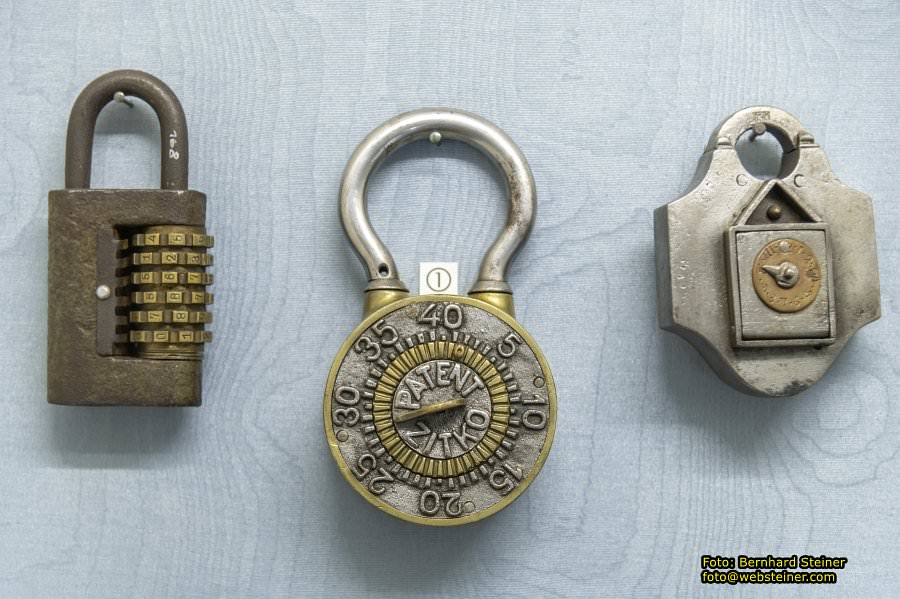

Vorhangschlösser, Mit Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 18.-20. Jahrhundert

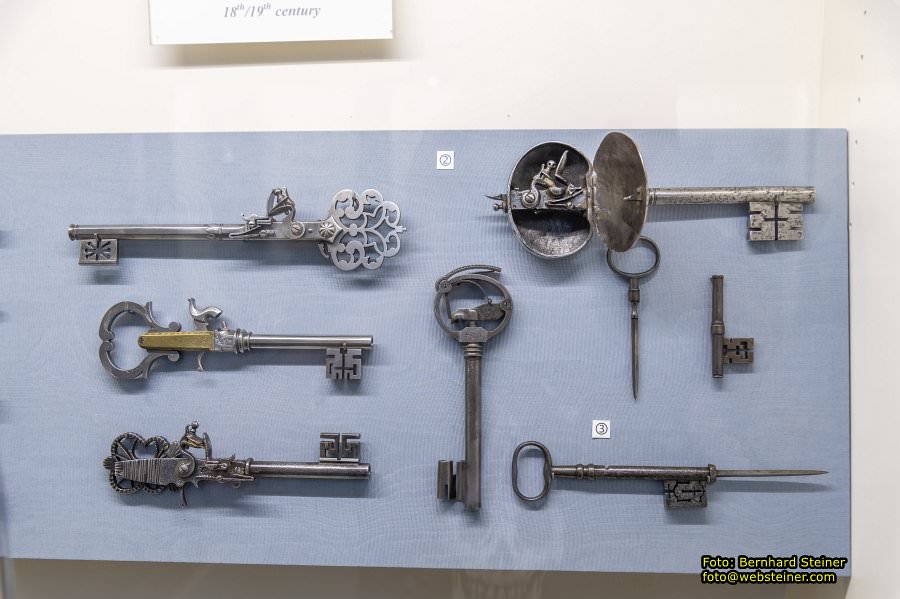

Kuriositäten: Schlüsselpistolen, Schlüsselpfeifen, Kellermeisterschlüssel, Siegel und mehr 18./19. Jahrhundert

Pistolenschlüssel, vermutlich Gesellen- oder Meisterstücke. 17.-19. Jh.

Stilett-Schlüssel mit verborgenem Dolch, 18. Jh.

Schlösser mit ausgefallenen Sicherungen

Türschloss aus Messing mit eingebautem Zählwerk und Vexier. Das linke

Bein des Mannes verbirgt das Schlüsselloch die Schuhspitze zeigt auf

die Nummer an am Rad. Jedes Mal, wenn mit dem Schlüssel gesperrt wird,

bewegt sich das Zahlenrad. 18. Jh.

Die Verbreitung und Anwendung von Keuschheitsgürteln ist unter

Historikern äußerst umstritten. Während einige Quellen die Verwendung

bis ins alte Ägypten zurückzuverfolgen glauben, gibt es inzwischen auch

Behauptungen, dass Keuschheitsgürtel eine Erfindung des viktorianischen

Zeitalters seien und die angeblich aus dem Mittelalter stammenden

Exemplare allesamt Fälschungen sind. Es ist also keineswegs

wissenschaftlich gesichert, dass die Ritter - während sie sich auf

Kreuzzug befanden - die Gattinnen und eventuelle Mätressen in Eisen

legten, um deren Treue und Keuschheit während ihrer Abwesenheit

sicherzustellen. Jedem realistisch denkenden Menschen drängen sich auch

massive Zweifel an diesen Geschichten auf. Sicherlich hätte das blanke

Eisen, eng anliegend auf der bloßen Haut getragen, diese binnen weniger

Tage wundgescheuert und unter Bedachtnahme auf die damaligen

hygienischen Verhältnisse wäre wohl jede Trägerin in kurzer Zeit einem

Wundstarrkrampf erlegen. Unumstritten ist dagegen die Tatsache, dass es

seit mehreren Jahrhunderten Vorrichtungen gibt (eines der letzten

Patente dafür stammt aus dem Jahr 1903), die die Geschlechtsorgane der

Frauen abdecken sollen, ohne die Verrichtung der Notdurft unmöglich zu

machen.

Modelle mit etwas mehr Tragekomfort waren mit Leder oder sogar mit Samt

gepolstert, wobei das Grundproblem der Hygiene dadurch sicherlich

verschärft wurde. Naheliegend ist jedoch die Vermutung, dass sich

manche Frauen der vergangenen Jahrhunderte diesen Keuschheitsgürtel bei

Bedarf selbst anlegten, um bei Raubzügen oder Überfällen durch

irgendwelche Feinde oder bei weiten Reisen gegen drohende

Vergewaltigung geschützt zu sein. Auch die Vermutung, dass die

Schlossermeister früherer Jahrhunderte an der Anfertigung von

Nachschlüsseln ein kleines Vermögen verdient hätten, dürfte eines der

vielen Märchen über dieses Martergerät sein. Nichtsdestoweniger hat

kaum ein Gebrauchsgegenstand über lange Zeit die Phantasie der Menschen

derart angeregt, dass niemand müde wird, sich Gedanken über eventuelle

Anwendungsmöglichkeiten zu machen

Eger Kabinett, Reiche Intarsien mit den 10 Geboten und der Erschaffung der Welt. 17. Jh.

Dieses Kabinett aus der Stadt Eger (heute Cheb, Tschechien) wurde mit

großer Wahrscheinlichkeit in der Werkstatt von Adam Eck zwischen 1633

und 1664 angefertigt. Der protestantische Intarsienschnitzer war mit

seiner Familie im Zuge der Gegenreformation aus der Stadt vertrieben

worden und kehrte 1633 wieder zurück um seine Werkstatt aufzubauen.

Adam Eck gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Egerer

Reliefintarsienkunst.

Ecks Arbeiten zeichnen sich durch eine Vielzahl an Allegorien aus. Er

ist auch der einzige Kunstschnitzer der Süßwasserperlen für seine

Intarsien verwendet. Kabinettmöbel zeichnen sich dadurch aus, dass ihre

Einzelbildchen stets zusammen gehören und ein großes Ganzes ergeben.

Das gezeigte Kabinett ist stark christlich geprägt - ersichtlich anhand

der Zehn Gebote - mit einer protestantischen Botschaft. Diese ist zu

sehen an der Schublade, die einen Kirchenraum zeigt, in dem gepredigt

wird. Im Zentrum steht das Taufbecken.

GOTIK 1250-1500

Zeitraum vom Aussterben der Babenberger (1246) bis zum Tode des Habsburgerkaisers Maximilian (1519).

Wesen der gotischen Kunst ist aus der geistigen und religiösen Haltung der Menschen zu verstehen.

Verfall des Rittertums, Hauptträger der Kultur: Kirche, Adel und Bürgertum.

Kennzeichen: Gotische Gewölbeformen (Kreuz - Netz - u. Sternrippen,

Fächergewölbe), Spitzbogenfenster, Maßwerk (ornamentale Schmuckform),

hochaufragende Bauten im sakralen Bereich zeugen von inniger

Religiosität.

Baukunst: Dom zu St. Stephan in Wien, Notre Dame (Paris), Kölner u. -

Regensburger Dom, Dogenpalast (Venedig), Kathedrale in Canterbury

(England), Grazer Bürgerhäuser

Malerei: Hieronymus Bosch (1450-1516), Sandro Botticelli (1444-1510),

Giotto di Bondone (um 1266-1337), Rogier van der Weyden (1399-1464)

Bildhauer: Michael Pacher (1440-1498) Österreich

Kunsthandwerk: Möbel, Truhen, Kassetten, Flügelaltäre, (Tafelbilder), Gemälde

RÖMER 150 v. Chr. - 500 n. Chr.

Um Christi Geburt besetzten die Römer einen Großteil unserer heutigen

Heimat die von Kelten besiedelt war - sie nannten diese neue Provinz

"NORICUM". Römer errichteten entlang der Donau KASTELLE

(Befestigungsanlagen) zum Schutze gegen die Germanen - sie errichteten

darüber hinaus Straßen, Städte und Siedlungen, Tempel, Theater, und

Sportanlagen. Durch die unaufhaltsam fortschreitende Auflösung des

römischen Imperiums sank die Kultur in Noricum noch im 4. Jahrhundert

rasch ab, die Grenzgebiete verarmten, die Orte wurden verlassen oder

verfielen. Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts waren die Gebiete an der

Donau dem Einfall fremder Völker ausgesetzt. Diese machten die hohe

Kultur schnell zunichte.

Kennzeichen: Kunst der Römer stark von den Griechen und Etruskern

beeinflußt, römische Wölbungsarchitektur für Tempelbauten von den

Griechen übernommen, illusionistische Auflösung der Wände durch

Scheinarchitektur

Berühmte Bauten: Colosseum - Amphitheater (70 80 n. Chr. - Rom),

Triumphbogen des Konstantin (116 n. Chr. von Trajan errichtet - 320 n.

Chr. von Konstantin umgestaltet)

Fundorte: Carnuntum Vindobona (Wien), Lauriacum (Lorch bei Enns / OÖ),

Virunum (Zollfeld), Magdalensberg (Kärnten), Flavia Solva (Steiermark)

Steirische Holzschlösser, 19./20. Jh.

Prunkkassette, Stahlschnitt, datiert 1733

Provenienz: Marie-Helénè de Rothschild vormals Alphonse Rothschild Collection

Mit Beschauzeichen der Stadt Strassburg, Elsass

Kästchen von Michel Man(n), Conradt Man(n); Kästchen nach Art Michel Man(n) und Conradt Man(n)

Kleine feuervergoldete Messingkästchen, meist graviert oder geätzt, die

in ihrem Aufbau und ihrer Form die großen eisernen Truhen nachahmen.

Diese stammen aus der Werkstatt der beiden Brüder Michel und Conradt

Man(n). Sie signierten ihre kleinen Kästchen öfter an der Deckelleiste,

wobei der Name manchmal mit einem, ein anderes Mal mit zwei „M"

geschrieben wurde. Häufig finden sich die Initialen MM oder CM am

Boden, oder am Rand des Deckels auf der Innenseite. Allen kleinen

Kästchen ist das Deckelschloss, welches vier bis sechs Fallen aufweisen

kann, gemeinsam. Zudem weisen sie noch eine verschiebbare Deckelleiste,

die das Schlüsselloch verbirgt, weiters Kupferbeschläge an den Ecken

und den Seiten sowie meist gequetschte Kugelfüßchen auf.

Als Themen für die Ätzung, oder die Gravur wurden häufig Vorlagen von

Jost Amman, oder Virgil Solis, die frei variiert wurden, gewählt. Diese

zeigen die Freien Künste, Tugenden oder Laster, häufig paarweise

angeordnete Liebespaare oder religiöse Motive. Bei sehr feinen Kästchen

aus der Werkstätte Man(n) ist auch die Unterseite, sowohl innen als

auch außen geätzt. Die Gravuren und Ätzungen selbst wurden aber nicht

in der hauseigenen Werkstätte gefertigt sondern von Graveuren oder

Ätzmalern gestaltet.

Gesicherte Nachweise aus dem Leben der beiden Meister sind spärlich.

Der Vater, ein Messerschmied mit dem Namen Sebastian Mann, stammte aus

Schwabach in der Nähe von Nürnberg. Er verstarb 1582 und hinterließ

seiner Frau und seine zwei Söhne Michel und Conradt. Sein Sohn Michel

ehelichte als Büchsenmeister und Kunstschlosser im Jahr 1589 die

Tochter eines Schmiedes und erhielt dadurch sowohl das Bürgerrecht der

Stadt Augsburg als auch die Schmiedegerechtigkeit. Michel Mann starb um

1630 in Wöhrd bei Nürnberg, seine Gattin Ursula scheint in Augsburg

geblieben zu sein. Über seinen Bruder Conradt ist nichts bekannt.

Unter den vielen gleichartigen Kästchen, die in Museen und Sammlungen

als Michel Man(n) Kästchen ausgewiesen werden, dürften sich auch

Nachahmungen des Barocks von Mitbewerbern, aber auch des Historismus

darunter befinden. Im 19. Jahrhundert wurden diese überaus beliebten

Kästchen reproduziert, diese sind aber durch die Unterschiede in ihrer

Größe und der Gravuren erkennbar.

Schlosserei: Alle Gegenstände stammen aus einer ehemaligen Grazer Schlosserei

Ritualdolch (kila) mit Klinge aus Bergkristall.

Ein 'kila' oder tib. 'phurbu' ist ein Ritualobjekt, mit dem symbolisch

Dämonen vernichtet werden. Am Griff ist der dreigesichtige Gott

Vajrakila (tib. Dorje Phurbaj zu sehen. Darjeeling, Indien, 20. Jh.

Ritualmesser (karttrka) mit einem Makara.

Ein Makara ist ein Fabelwesen aus dem Hinduismus und besteht aus

verschiedenen Tieren, z.B. Elefant oder Delfin. Es steht in Verbindung

mit dem Wasser und gilt als Reittier des Meeresgottes Varuna.

Darjeeling, Indien, 20. Jh.

Krone eines Orakelmediums, Silber vergoldet.

Ein Orakelmedium (Kuten) trägt eine Krone oder ein Band während der

Trance. Dies ist ein notwendig für das Gelingen des Rituals. Das

Staatsorakel von Tibet lebte seit dem 17. Jh. bis 1959 im Kloster

Nechung. Tibet, 19. Jh.

Holzkassette mit Perlmutt-Intarsien. Holz und Perlmutt, Belgien, 17./18. Jh.

Vergoldetes Salonschloss mit einer Darstellung aus der griechischen

Mythologie. Gezeigt wird Orpheus mit seiner Lyra in der Hand, stehend

am Fluss Styx, neben ihm der Fährmann Charon. Messing und Gold,

Frankreich, 19. Jh.

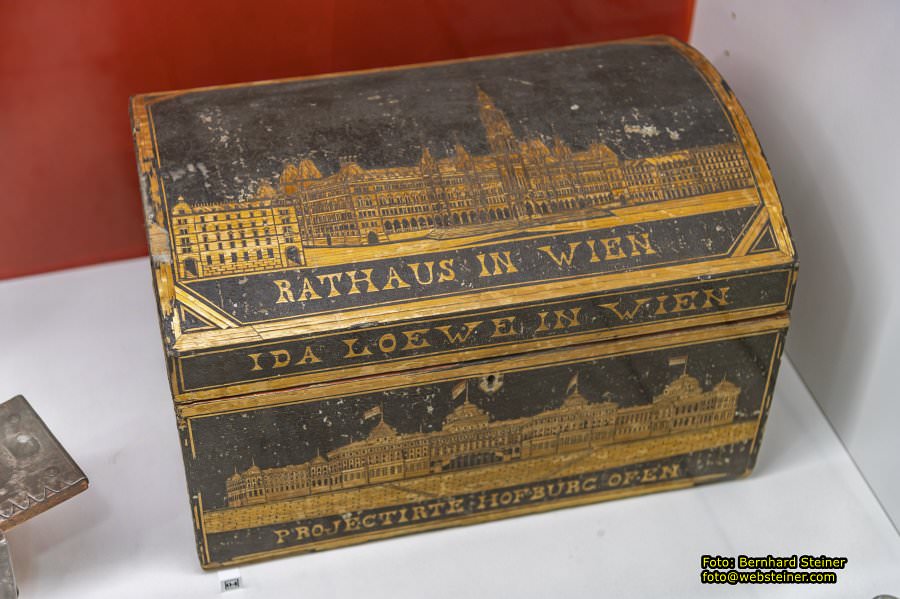

Holzkassette mit Strohintarsien.

Wurde für die Jüdin Ida Loewe gefertigt und zeigt diverse Gebäude samt Beschriftungen. Wien, 1886

Gegossenes und koloriertes Wandrelief von Schloss Heidelberg der Gießerei Mägdesprung.

Gebaut im 12. Jahrhundert, war die Schlossruine zur Zeit der Romantik

ein beliebtes Motiv. Gusseisen, koloriert, Deutschland, 19. Jh.

Zwei Statuetten einer reitenden Dame mit Falken am Arm. Eine aus

Zinkguss, farbig gefasst und die andere aus Eisenkunstguss. Da es zu

dieser Zeit keinen Muster- od. Patentschutz gab, wurden dieselben

Modelle oft von vielen Gießereien in unterschiedlichen Materialien und

Fassungen nachgegossen. Europa, 19. Jh.

Tür, Messing gegossen

Der Priester Melchisedech spendet Brot und Wein. Er segnet Abraham,

darauf hin spendet Abraham an Melchisedech den Zehnten (freiwillige

Abgabe an den Tempel). Historismus

Tabernakeltür, Holz vergoldet

Geschnitzte und vergoldete Tür die mittig den Kelch mit der Hostie

zeigt. Darunter zwei kniende Engel. Deutschland oder Östereich. Barock

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: