web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Rosenau

Österreichisches Freimaurermuseum, September 2023

Das Österreichische Freimaurermuseum Schloss Rosenau

bietet in neu renovierten barocken Räumen Einblicke in Geschichte und

Gegenwart des diskreten Bundes. Neben Kunstwerken und

Ritualgegenständen zeigt es viele bekannte Gesichter der Freimaurerei.

Die Atmosphäre einer Original-Loge aus dem 18. Jahrhundert wird hier erlebbar.

1593 erweiterten die Herren von Greiß einen bereits vorhandenen

Vierkanthof zu einem Renaissanceschloss. Von 1720 bis 1803 war Rosenau

im Besitz der Grafen Schallenberg. Erster Inhaber war Leopold Christoph

Graf von Schallenberg, der das Gut 1720 kaufte. Er ließ das Schloss

nach den Plänen des Baumeisters Joseph Munggenast im Barockstil umbauen

und richtete dort Räume für eine Freimaurerloge ein. Außerdem entstand

in dieser Zeit die fast vollständig erhaltene Gutshofsiedlung. Von

dieser Gutsherrschaft zeugen das Altersheim (Spital), das Forsthaus,

der ehemalige Meierhof, die Bandweberei, die Wagenremise, der Pfarrhof,

die Volksschule und die Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit. Josef Graf

Schallenberg verkaufte das Schloss 1803.

Es erwarb Ernst Christoph Georg August Graf Hardenberg, königlich

hannoverscher Gesandter in Wien, dessen Neffe es 1832 an den Ökonomen

Freiherr Andreas von Stift verkaufte. 1863 wurde Creszentia Stummer,

Witwe des Händlers Carl Stummer aus Brünn Schlossherrin, nachdem die

Stiftschen Erben das Gut veräußert hatten. Bereits fünf Jahre später

erwarb der Eisenbahntechniker Mathias von Schönerer Schloss und Gutshof.

Georg Heinrich Ritter von Schönerer erbte den Besitz 1883 und

verwaltete das Gut bis zu seinem Tode 1921. 1907 ließ er nördlich des

Schlosses den einzigen Bismarckturm Österreichs errichten. Für das Wohl

der ansässigen Bevölkerung schuf er auf dem Gut und in der Umgebung

zahlreiche soziale und wirtschaftliche Einrichtungen. Seine Tochter

verwaltete das Erbe bis 1928. 1943 übernahm die Deutsche

Ansiedlungsgesellschaft das Schloss. Von 1943 bis 1945 war Baron

Lazarini-Zobelsperg Schlossherr. Nach Kriegsende verwüsteten

sowjetische Truppen das Schloss, darauf folgte die Beschlagnahme durch

die Besatzungsmacht bzw. die USIA, nach Ende der Besatzungszeit 1955

die Rückgabe an Baron Lazarini-Zobelsperg. Er verkaufte das durch die

Zerstörungen unwirtschaftlich gewordene Schloss 1964 an die

Siedlungsgesellschaft des Landes Niederösterreich.

Nach beträchtlichen Investitionen seitens des Landes wurden am 26.

September 1974 Schlosshotel und Restaurant eröffnet. Ein Jahr später

erfolgte die Eröffnung des Österreichischen Freimaurermuseums im

Schloss. In der Pfarrkirche zeigt ein Deckenfresko, das dem Maler Paul

Troger zugeschrieben wird, die Anbetung der Heiligen Dreifaltigkeit.

Die Kirchenemporen für die Familie und das Personal der Schlossbesitzer

sind so konstruiert, dass man sie ohne Umweg von den Gemächern im 1.

Stock des Schlosses aus betreten kann.

Das im 18. Jahrhundert umgebaute Schloss ragt bis heute hervor durch

die Arbeiten des Baumeisters Joseph Munggenast, der Maler Paul Troger,

Daniel Gran und des „welschen Perspektivenmalers“ Rincolin, der in

Rosenau begraben liegt. Die dem Tode Schallenbergs im Jahr 1800

nachfolgenden Eigentümer – darunter der für seine antisemitischen

Umtriebe berüchtigte Georg Ritter von Schönerer – wussten nichts mehr

von der besonderen Bedeutung des Schlosses als freimaurerische

Wirkungsstätte. Die symbolischen Malereien wurden zugedeckt und

übermalt.

Freimaurerei in der Zeit der Habsburger-Monarchie

1717 24. Juni: Gründung der ersten Großlage der Welt in London (UGLE)

1738 Bannbulle „In Eminenti" gegen die Freimaurerei von Papst Clemens XII.

1742 Gründung der ersten Wiener Loge „Aux Trois Canons" (Zu den Drei Regeln)

1751 Bulle „Providas" von Papst Benedikt XV gegen die Freimaurer

1770 Gründung der Loge „Zur Hoffnung", später „Zur Gekrönten Hoffnung" in Wien

1776 Abschaffung der Folter in Österreich über Antrag des Freimaurers Joseph von Sonnenfels

1780 Tod Maria Theresias, Nachfolger wird ihr Sohn Joseph II.

1781 Joseph II. erlässt das.

Toleranzpatent: Freie Religionsausübung sowie gleiche politische Rechte

für alle protestantischen Bekenntnisse und die griechisch-orthodoxe

Kirche

1781 Gründung der Loge „Zur Wahren Eintracht" in Wien

1784 Gründung der Großen Landesloge von Österreich; Aufnahme Wolfgang Amadeus Mozarts in die Loge „Zur Wohltätigkeit"

1785 "Freimaurerpatent": Die

Freimaurerei wird einerseits staatlich anerkannt, andererseits

überwacht und die Anzahl der Logen beschränkt

1790 Kaiser Joseph II. stirbt,

in der Folge ab 1793/95 Verbot und systematische Verfolgung der

Freimaurerei bis in die Ära Kaiser Franz Josephs

1867 Der „Ausgleich" mit Ungam

führt zur Schaffung der Doppelmonarchie, Kaiser Franz Joseph bestätigt

das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger -

als Folge ist in Ungam die Freimaurerei ab nun erlaubt - in Österreich

bleibt sie verboten

1869 Österreichische Freimaurer

besuchen die Loge „Zur Verbrüderung" in Ödenburg (Sopron) und erhalten

den entscheidenden Impuls für die Gründung von „Grenzlogen"

1871 Wiener Freimaurer gründen

auf ungarischem Boden in Neudörfl die erste Loge mit dern Namen

„Humanitas". In der Folge etablieren österreichische Freimaurer 16

Logen auf ungarischem Gebiet

1908 Ferdinand Hanusch wird von

der Loge „Lessing" aufgenommen, Alfred H. Fried von der Loge „Sokrates"

- ihm folgt 1909 Richard Schlesinger, der 1919 zum Ersten Großmeister

der Großioge von Wien gewählt wird

Tartsche, 1653 - Schild der Steinmetze

Grabstein des Wolfgang Tenk, um 1513 - Wolfgang Tenk, Baumeister der Pfarrkirche Steyr

Tartsche, Mitte 17. Jahrhundert - Schild der Steinmetze

Grabschild der Steinmetz-Zunft, 1665 - Metallschild aus Silber vergoldet

Neben den Tätigkeiten einer Standesvertretung und sozialen

Unterstützungen war es eine der wichtigsten Aufgaben einer Zunft, auch

ein würdiges Begräbnis für ein verstorbenes Mitglied zu arrangieren.

Daher gehörte auch eine Sammlung von dekorativen Grabschilden zur

notwendigen Ausstattung der Zünfte. Diese Embleme wurden paarweise auf

eine Textildecke gehängt, die den Katafalk mit dem Sarg des

Verstorbenen bedeckte.

Grabschilde wurden in unterschiedlichen Formen und Materialien

hergestellt. Bekannt sind Textilschilde („Tartschen"), die mit

Reliefapplikationen und plastischen Stickereien verziert sind. Es gab

aber auch zahlreiche in Metall gearbeitete, aufwendig gepresste und

gehämmerte Schilde. Neben den typischen Zeichen und Gegenständen des

jeweiligen Handwerks, finden sich Darstellungen von Symbolen des

Lebens, des Todes, gemeinsam mit Motiven der Vergänglichkeit (Vanitas).

Das hier präsentierte Grabschild stammt von einer Steinmetz-Zunft aus

dem Raum Prag (Beschauzeichen auf der Rückseite samt Meistermarke). Es

ist sehr hochwertig in Silber gearbeitet, teilweise vergoldet und mit

der Jahreszahl 1665 versehen. Da die erste Loge in Prag erst 1741 („Zu

den drei Sternen") gegründet wurde, hat dieses Schild keinen dezidiert

freimaurerischen Ursprung, weist aber auf die symbolischen Bezüge der

Freimaurer zu den alten Dombauhütten und Steinmetz-Zünften hin. Dieses

Exponat wurde dem Museum in dankenswerter Weise von Brüdern der Loge

Mozart in Wien gestiftet.

Warum Freimaurerei?

„Das Freimaurertum basiert auf der Anerkennung und Befolgung des

allgemeinen, alle Menschen gleichermaßen verpflichtenden

Sittengesetzes, kennt jedoch keine Dogmen, lehnt Rassen- und

Klassenhass auf das entschiedenste ab und baut so wie es in der Sprache

der Freimaurerei heißt - „am Tempel der allgemeinen Menschenliebe". Die

Durchsetzung der Menschenrechte, die nun seit 1776 mehrfach neu

kodifiziert wurden, ist heute das Ziel sehr vieler Parteien und

Staaten. Die Menschenrechte global durchzusetzen, gelingt bis jetzt

nicht. Es fehlt an Altruismus, es fehlt an Toleranz, es fehlt an

Humanität. Das Ziel der totalen Durchsetzung der Menschenrechte mag

manchem als unerreichbar und utopisch erscheinen, aber, einmal gefasst

und erkannt, ist es eine höchst wirksame soziale Kraft, die sich

freilich nur asymptotisch ihrem Ziel nähert."

(Alexander Giese, Großmeister der Großloge von Österreich 1975-1987)

Der Tapis (Die Arbeitstafel)

Der Tapis/Arbeitsteppich ist ein zentrales Instrument der Freimaurerei,

denn er zeigt einen Großteil der maurerischen Symbolik. Ursprünglich

mit Kreide auf den Boden gezeichnet, liegt der Tapis in der Mitte der

Loge und dient der Ordnung, Kontemplation und Inspiration. In

Abwandlungen finden sich seit Jahrhunderten die wesentlichen Elemente

immer wieder. Der Tapis soll ein Abbild der Loge sein, eine Art

heiliger Urgrund. Er beschreibt den symbolischen Logenraum als von

Osten bis Westen, von Norden bis Süden, vom Mittelpunkt der Erde bis an

den Himmel reichend.

Im unteren Abschnitt erhebt sich gleichsam aus einem musivischen

(mosaikartiken) Pflaster (unserem rational strukturierten Leben) der

Tempel der Humanität, in der Architektur des Salomonischen Tempels. Ihm

vorgesetzt sind die beiden Säulen J (Jakin/Jachin) und B (Boas), als

Grundpfeiler dieser Humanität. In der Mitte des Arbeitsteppichs haben

die aus derm Handwerk der Steinmetze und Baumeister übernommenen

Symbole ihren Platz: Senkblei, Winkelwaage, Winkel und Zirkel. Weiters

der zu behauende raue Stein und der geglättete, Hammer, Kelle usw. Am

oberen Rand des Tapis sehen wir Sonne, Mond (und Sterne); denn im

Angesicht des Himmels soll sich der Freimaurer zunehmend als Flammender

Stern verstehen, inmitten eines Pentagramms stehend, und sich dabei der

Werte Freiheit, Toleranz, Brüderlichkeit und Transzendenz besinnen.

Umfangen werden die Symboldarstellungen von einer Kordel mit drei

Lemniskaten (Liebes-/Freundschaftsknoten), als Zeichen für die

Verbundenheit des Maurers mit seinen Brüdern.

Seit dem 19. Jahrhundert werden die Arbeitsteppiche besonders kunstvoll

ausgestaltet. Als Beispiel mag der von Herbert Schmid-Korlath

gefertigte, hier im Tempel aufliegende Tapis (Kopie des sog. „Wiener

Tapis" aus den 1860er Jahren) dienen. Besondere Prunkstücke der

künstlerischen Gestaltungskraft stellen die beiden Arbeiten der

renommierten österreichischen Künstler Adolf Frohner und Michael

Prachensky dar, die hier erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sind.

Österreichische Freimaurerei im 20. Jahrhundert

1918 12. November: Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich

8. Dezember: Gründung der „Großloge von Wien" durch die bisherigen

Grenzlogen „Humanitas", „Sokrates", „Eintracht", „Treue", „Lessing zu

den 3 Ringen", „Kosmos", „Gleichheit", „Zukunft", „Schiller",

Freundschaft", „Goethe", „Pionier", „Zur Wahrheit" und „Fortschritt".

Die Logen arbeiten im Logenhaus in Wien in der Dorotheergasse 12

1920 Julius Tandler wird von

der Loge „Lessing zu den drei Ringen" aufgenommen. Als Wiener Stadtrat

für Wohlfahrtspflege schafft er ein international vielbeachtetes

Wohlfahrtssystem

1921 Tod von Alfred Hermann

Fried, der für sein Konzept des Pazifismus 1911 mit den

Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er beeinflusst das Denken der

Großloge nachhaltig

1922 Richard Coudenhove-Kalergi

wird in die Loge „Humanitas" aufgenommen. Seine Paneuropa-Ideen gelten

els Ursprung der Idee einer Europäischen Union und werden von der

Großloge unterstützt

1926 Gründung der „Österreichischen Liga für Menschenrechte" unter Beteiligung zahlreicher Freimaurer

1933 Ausschaltung des

Parlaments durch Bundeskanzier Engelbert Dollfuß und Errichtung des

autoritären Ständestaates. Dolltuß wird im Zuge eines

nationalsozialistischen Putschvorsuches im Juli 1934 ermordet

1934 Bürgerkrieg im Februar

1934; Ausschaltung der Sozialdemokratie; die Freimaurerei wird unter

Kuratel gestellt. Staatsbeamte müssen sich zwischen ihrem Arbeitsplatz

und der Mitgliedschaft entscheiden. Polizeibeamte können zu den

Versammlungen und Arbeiten kommen. Die Logenarbeit wira schwieng bis

unmöglich. Dadurch geht die Zahl der Brüder in den Folgejahren um die

Hälfte zurück

1938 12. März: Einmarsch

deutscher Truppen in Österreich. Das Logenhaus in der Inneren Stadt

wird bereits am 13. März von Nazionalsozialistern gestürmt und

geplündert. In den nachfolgenden Tagen Verhaftung zahlreicher

Freimaurer, darunter auch von Großmeister Dr. Richard Schlesinger durch

die Gestapo. Er stirbt infolge verweigerter ärztlicher Versorgung im

Gefängnis am 5. Juni 1938

1945 Bereits kurz nach der

Befreiung Wiens wird im August 1945 von 48 überlebenden Freirnaurern

der Neubeginn bzw. die Wiedergründung der Österreichischen Großloge

beschlossen. Zum ersten Großmelster wird der Arzt Dr. Karl Doppler

gewählt, nach dessen Tod wird zwei Jahre später Bennard Scheichelbauer

sein Nachfolger

1955 Die „Großloge von Wien - für Österreich" wird nach dem Staatsvertrag zu der bis heute bestehenden „Großloge von Österreich"

2022 In der „Großloge von Österreich" arbeiten 82 Logen mit rund 4.000 Mitgliedem

Das Deckengemälde - Daniel Gran, 1694 - 1757

Antiker Götterhimmel, links Diana und Aktäon, dahinter Perseus mit dem

Medusenhaupt, rechts Vulkan und Venus, sowie - über Pallas Athene -

Apoll, der Sonne zugewandt. Apoll, Gott der Wissenschaften und Künste,

als Weltenbaumeister mit Bibel, Zirkel und Winkelmaß und darüber die

Sonne. Die letztgenannten vier freimaurerischen Symbole finden wir

später in allen Freimaurertempel wieder. In den Rundfeldern der Ecken

ist die Musik, Geographie, Geschichte und Grammatik durch kleine Putten

mit den jeweiligen Attributen symbolisiert. Kunst und Wissenschaft

gehören zu den erstrebenswerten Aufgaben des Freimaurers. Sucht man

nach einem sinnvollen Zusammenhang der Deckengemälde des ersten und

zweiten Raumes, so findet man ihn in der Steigerung von natürlichem

Licht zu geistigem Licht.

Der Schurz des Freimaurers

Der Schurz ist der Hauptteil der symbolhaften Bekleidung aller

Freimaurer weltweit. Seinen Ursprung hat er im schützenden

Steinmetz-Bekleidungsstück der Dombauhütten. Freimaurer sehen hierin

eine Reminiszenz (v. lat.: reminisci = sich erinnern) an ihre Ursprünge

und betrachten den Schurz als Teil der sinnstiftenden Metaphern aus der

Dombau-Zeit.

Der Schurz wird in der spekulativen Maurerei als Zeichen dafür

getragen, dass der Maurer Zeit seines Lebens an sich (wie der Steinmetz

an einem rauen Stein) zu arbeiten hat und keine Scheu vor

absplitternden Steinstücken haben soll. Da der Schurz einen Freimaurer

bekleidungsmäßig als solchen ausweist, findet er ohne ihn keinen

Einlass in einer Loge. Ursprünglich rein weiß in Leder gearbeitet, hat

sich über die Zeit eine aufwändigere Gestaltung durchgesetzt, nur der

Schurz des Lehrlingsgrades ist nach wie vor einfach weiß. Gesellen

tragen einen blau einfassten Schurz, die Meister einen solchen, der

zusätzlich mit drei blauen Rosen geschmückt ist. In der

Hochgradmaurerei spielt der Schurz eine wichtige Rolle als Abzeichen

des jeweiligen Grades (bis zu 33 Grade). Hier findet sich eine

dekorativere Ausgestaltung, etwa in Samt und Seide, in roter, grüner,

blauer, gelber oder anderer Farbe, eingefasst und bestickt, mit Silber

und Gold verziert und mit diversen symbolischen Emblemen ergänzt.

Schurz des Helvetius. Geschenk an Voltaire anlässlich seiner Rezeption in die Loge Neuf Soeurs, 1778 Paris

Schurz des Generals Marquis Marie Joseph La Fayette 1757-1834.

Er wurde in Gegenwart von George Washington 1779 in eine Militärloge aufgenommen.

Kopie: Originalschurz im Washington Memorial

Arbeitsschurz aus Frankreich um 1740

Schurz der Pariser Adoptionsloge „Zur heiligen Josephine", Anfang des 19. Jahrhunderts, gegründet von Joséphine de Beauharnais, der Gattin Napoleons

Tempel Salomonis

Eine der idealisierten Darstellungen alttestamentarischer Bauwerke aus

der von Johann Bernhard Fischer von Erlach herausgegebenen Sammlung

„Entwurff Einer Historischen Architectur" / Band 1, 1721

Das Deckenfresko - Daniel Gran, 1746

Eine allegorische Darstellung, wieder mit Pallas Athene. Die drei

Johannisrosen werden dem aus der Loge Austretenden entgegengehalten.

Links unten hält ein Putto den Granatapfel mit seinen zahlreichen Samen

als Symbol für die Verbreitung des Gedankens der Freimaurerei. Rechts

oben ein Bienenkorb-Zeichen für gemeinsame, sinnvolle Arbeit. Dem

Eintretenden jedoch streckt ein Putto die Spitze des Zirkels entgegen,

Symbol der allumfassenden Freundschaft.

Die „Dunkle Kammer",

französisch „Chambre de Reflexion" genannt, diente der Vorbereitung des

Kandidaten für die Aufnahme in den Bund der Freimaurer. Umgeben von

Symbolen der Vergänglichkeit hatte der Kandidat sein Leben zu

überdenken und seinen Entschluss, Aufnahme in die Bruderschaft zu

suchen, noch einmal genau zu überprüfen. Die Gegenstände in diesem Raum

sind alle aus dem 18. Jahrhundert.

Den aufklärerisch-liberalen Tendenzen am Ende des 18. Jahrhunderts

folgten Kriege, wirtschaftliche Depression sowie eine geistige

Enttäuschung. Zu kompromisslos war die Aufklärung zur Tat geschritten,

zu sehr hatte sie die rationalen Mächte der Tradition sowie die

Nachteile einer einseitigen Intellektualisierung unterschätzt. Dennoch

wies sie den Weg in die moderne Welt und blieb als Denkhaltung bis

heute von Wichtigkeit. Ob das Projekt Aufklärung jemals abgeschlossen

werden kann, ist mehr als fraglich. Sie ist und bleibt ein

unvollendetes und vielleicht auch nicht vollendbares Projekt.

„In dieser Parodoxie liegt

wahrscheinlich ihre anhaltende Aktualität und die Chance, aus ihr eine

neue Aufklärung als Denkmodell gegen den Fundamentalismus zu

entwickeln." (Michael Kraus, Altgroßmeister der Großloge von Österreich)

Albert Kasimir, Herzog von Sachsen-Teschen (1738-1822)

Abguss von Prof. Walter Leitner, nach einer Büste von Franz Xaver Messerschmidt

Porzellanfigurengruppe, zwei Freimaurer

Meissen um 1745, von Johann Joachim Kaendler

„Tempel der Vollkommenheit“

errichtet 1791, gestiftet von Franz Edler von Mack zum Gedächtnis - wie

die Gedenksteine angeben - an Albert, Herzog von Sachsen-Teschen und

dessen Gemahlin Maria Christina, Erzherzogin von Österreich (Tochter

Maria Theresias)

Der „Tempel der Vollkommenheit" in Kalksburg, auch „Monument" genannt,

war ursprünglich als zentrales Bauwerk in einen Englischen

Landschaftsgarten eingebunden. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Wien

und Umgebung in vielen Gartenanlagen ähnliche tempelartige Bauwerke,

die ähnlich rätselhaft benannt waren: „Tempel der Nacht" in Schönau bei

Baden (der auch als Vorbild für das Bühnenbild zu Mozarts „Zauberflöte"

diente), „Tempel der Unsterblichkeit" in Bad Vöslau und „Tempel der

Schatteninsel" in Bruck an der Leitha. All diese Bauwerke weisen

erstaunliche Gemeinsamkeiten auf: Der Zeitpunkt ihrer Errichtung liegt

jeweils zwischen 1780 und 1795. Immer waren sie zentrale Bauwerke in

diesen für die damalige Zeit neuartigen Gartenlandschaften. Nicht

selten waren dabei ägyptische Obelisken neben chinesischen Pavillons

und künstliche Grotten mit griechischen Hermes- oder ägyptischen

Isis-Statuen vorzufinden.

Porzellanschüssel, Ende des 18. Jahrhunderts, Porzellanmanufaktur Fürstenberg

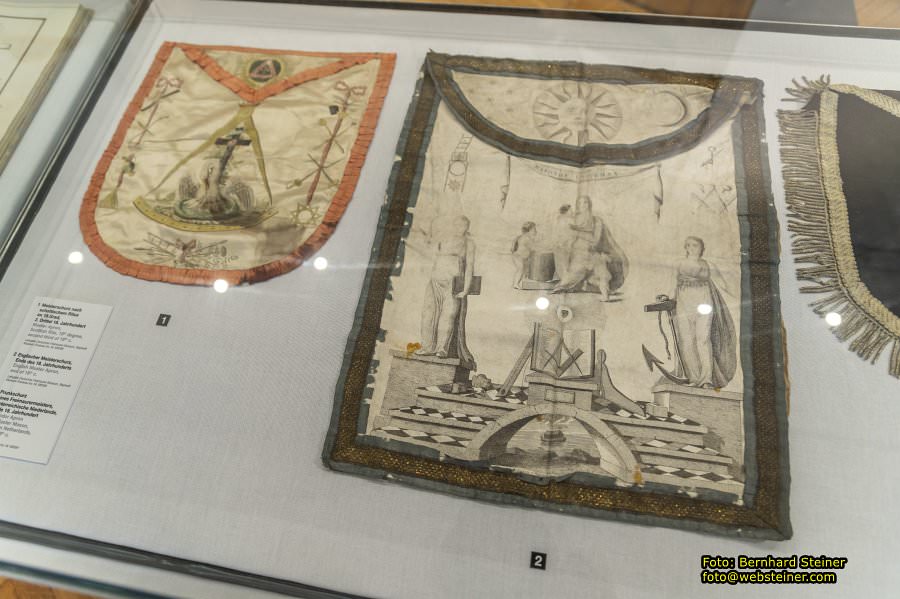

Meisterschurz nach schottischem Ritus im 18.Grad, 2. Drittel 18. Jahrhundert

Englischer Meisterschurz, Ende des 18. Jahrhunderts

Die Loge „Zur Wahren Eintracht"

Mit Joseph II. begann in mancherlei Hinsicht eine neue Epoche: 1773 war

der Jesuitenorden als dogmatisch-religiöse Ordnungsmacht verboten

worden, die Bindungen des Feudalstaates hatten sich überlebt, und die

im Barock dominierende Gegenreformation vermochte nicht mehr dem von

England ausgehenden Gedankengut der Aufklärung Einhalt zu gebieten. In

dieser Situation wurde 1781 die Loge,„Zur Wahren Eintracht" gegründet,

die sich - vor allem nach dem Eintritt von Born und Sonnenfels -

schnell zur Wiener Elite-Loge entwickelte. Zu den 226 Brüdern dieser

Loge zählten die bekannten Ärzte Johann Peter Frank, Johann Nepomuk

Hunczowsky und der Anatom Joseph Barth. Joseph Haydn wurde in diese

Loge aufgenommen. Die Literaten Aloys Blumauer und Joseph Ratschky,

Johann Baptist Alxinger und Cornelius von Ayrenhoff waren ihre

Mitglieder. Wolfgang Amadé Mozart war häufig Gast bei den Arbeitern

dieser Loge und wurde auch hier zum Gesellen befördert. Zum

unvergänglichen Ruhm dieser Loge hat auch der Umstand beigetragen, daß

sie ihre Baustücke (Vorträge, die bei der Zusammenkunft der Brüder

gehalten werden) im „Journal für Freymaurer" drucken ließ.

Das Ende 1792/1795

Nachdem seit 1787 in Wien nur noch die Loge „Zur Gekrönten Hoffnung"

(wieder unter ihrem alten Namen) bestand. ließ der Regierungsantritt

Leopolds II. maurerische Hoffnungen aufkeimen. Der Herrscher versuchte,

Freimaurer in seine politischen Pläne einzubeziehen und in einer

„Freimaurer-Assoziation" konservative Logen zu vereinigen. Unter der

Staatsführung Franz I. und unter dem Eindruck der Französischen

Revolution kam für alle geschlossenen Gesellschaften im Habsburgerreich

bald das Ende. Mit dem Kriminalpatent von 1795 hatte man die Handhabe

zum gänzlichen Verbot der Freimaurerei.

Der Tod Joseph II., Huldigungsblatt mit Pyramide Darstellung der von Joseph II. erlassenen Dekrete, 1790

Der „Josephinismus", die Reformpolitik Kaiser Josephs II., fand vor allem in der Kirchenpolitik ihren Ausdruck:

Durch das Toleranzpatent von 1781 wurde Protestanten und

Griechisch-Orthodoxen freie Religionsausübung zugestanden. 1782 wurde

die Aufhebung zahlreicher Klöster in Österreich und Ungarn und des

Hofstaates angeordnet. Die Hofburg war nur noch das Büro des Kaisers.

1783 wurde durch das „Ehepatent" die Zivilehe neben der weiterhin

obligaten kirchlichen Trauung eingeführt. 1784 erfolgten beim

Begräbniswesen einschneidende Änderungen. Natürlich haben diese

Änderungen den Widerstand von Papst Pius VI. hervorgerufen, der aus

diesem Grund bereits 1782 nach Wien kam, um den Kaiser von weiteren

Aktionen im Sinne des „aufgeklärten Absolutismus", die zu einer

verstärkten Staatskontrolle führten, abzuhalten. Allerdings war der

Besuch ohne Erfolg. Der Kaiser verordnete auch weit reichende

Änderungen auf anderen Gebieten: In der Verwaltung, im Schulwesen, im

Rechts- und Gesundheitswesen. Obwohl dieses dem Geist der Aufklärung

entsprechende politische Programm hätte erwarten lassen, daß Joseph II.

Freimaurer gewesen ist, war dies im Gegensatz zu seinem Vater Franz

Stephan nicht der Fall. Es gehörten jedoch mehrere seiner engsten

Berater, insbesondere Joseph von Sonnenfels, dem Bunde an.

Joseph von Sonnenfels und die Aufhebung der Tortur

Zu seiner besonderen aufklärerischen Denkart gehörte es, daß er

erstmals den Begriff der „Beförderung der allgemeinen Glückseligkeit"

als Endziel eines guten Staatswesens prägte. Seine mehr als vielseitig

betriebenen Berufe und Beschäftigungen gaben ihm reichlich Gelegenheit,

seinen Standpunkt zu vertreten, daß Vorschriften nicht gegen, sondern

für die Bürger gemacht werden müssen. Er trat ein für die Errichtung

von Jugendämtern und Waisenhäusern, für die Erhaltung von Schulen auf

öffentliche Kosten, für eine selbst dirigistische Hebung der

Allgemeinbildung, für den korrekten Gebrauch der deutschen Sprache auch

um den Preis einer entsprechenden Zensur, für die Schaffung von

Arbeitsgerichten und einer Gesundheitspolizei, für Alters- und

Witwenversorgung über Versorgungskassen, für die Kontrolle eines

festgesetzten Mittelpreises für Lebensmittel zur Verhinderung der

Teuerung und vieles andere mehr. In seinem liberalen Radikalismus

bezeichnete er die Bauern als die nützlichste Klasse unter den Bürgern.

Fanatisch war sein Kampf gegen Folter und Todesstrafe, wobei sein

persönliches Einwirken auf Maria Theresia schließlich 1775 zur

Aufhebung der Tortur führte. Unter Joseph II. wurde die Todesstrafe

außer für Hochverratsdelikte aufgehoben. Joseph von Sonnenfels war

Meister der Loge „Zur Wahren Eintracht" und gründete das berühmte

„Journal für Freimaurer".

Raum der verlorenen Schritte

Der Raum ist reich mit Symbolen gestaltet. Über dem Fenster eine große

schwarze Muschel, Symbol der Verschwiegenheit, am Boden eine

Sonnenrose, Symbol des Weltenbundes, umgebend von einem Mäanderband,

Symbol der Bruderkette. An der Stirnwand ein unvollendeter Obelisk,

zwei Widderköpfe, Symbol der Stärke, flankieren den Sockel. Im unteren

Teil ist ein Weinstock, Symbol der Wiederkehr, sichtbar.

Gerade in unserer Zeit ist es immer schwieriger, der ständigen Hast,

den Spannungen und „Sachzwängen" unseres Alltags zu entkommen. Die

Emotionen des Augenblicks verstellen aber oft den Blick aufs

Wesentliche und machen hastig oder ungerecht im Urteil. Im „Raum der

verlorenen Schritte", der sich vor dem eigentlichen Logenraum befindet,

soll der Freimaurer versuchen, sich von den täglichen Verstrickungen zu

lösen, sich zu besinnen und zu sammeln.

Der Tempel ist der besondere

Logenraum, in dem Symbol und Ritual zu jener nicht bestimmten und nicht

bestimmbaren Einheit werden, die masonisches Sein möglich und

masonisches Ziel denkbar macht. Die Metaphorik des Raumes ordnet das

Ritual der Freimaurer. Im (symbolischen) Westen befinden sich die

Plätze des Ersten und Zweiten Aufsehers sowie die beiden Säulen aus dem

Vorhof des Salomonischen Tempels. Die Sitzreihen im Norden und Süden

lassen ein Rechteck in der Mitte frei. Hier liegt als Symbol der Loge

der Tapis (Teppich) zwischen den drei Lichter tragenden Säulen der

Weisheit, der Stärke und der Schönheit. Im erhöhten Osten bildet den

Mittelpunkt der Altar, auf dem Bibel, Winkelmaß und Zirkel liegen.

Dahinter hat der Meister vom Stuhl seinen Platz, um die Arbeit der

Brüder anzuleiten. Die Einrichtung des Tempels ist original aus dem 18.

Jahrhundert. Die Wände des Tempels sind, unvollkommen mit weißen

Flecken, aus Steinen errichtet. Symbol des Steines ist der einzelne

Freimaurer-Bruder, der als Baustein des Tempels der allgemeinen

Menschenliebe verstanden wird.

Leopold Christoph Graf Schallenberg als Gestalter von Schloss Rosenau

Der junge Leopold Christoph Graf Schallenberg baute im frühen 18. Jhdt.

seinen ererbten Besitz Rosenau zu einem repräsentativen Schloss um und

aus. Schallenberg war ein hochrangiger Beamter am Hof Maria Theresias

und kam dort in engen Kontakt mit der Aufklärung und der Freimaurerei.

Dies dürfte auch der Impuls dafür gewesen sein, im Schloss

Repräsentationsräume und einen Tempel für Logenarbeiten der Freimaurer

einzurichten. Seit 270 Jahren ist dieser Bau in seiner Substanz

unverändert und gilt als Meisterwerk barocken Gestaltungswillens.

Schallenberg beschäftigte einige der bedeutendsten Künstler seiner

Zeit. So den Barockbaumeister Joseph Munggenast (Neffe von Jakob

Prandtauer), der vorher schon beim Bau der Stifte Melk, Altenburg und

Zwettl tätig war.

Top-Künstler des Barock schufen ein wahres Universum von

freimaurerischen Symbolen. Sie finden sich in den Fresken von

Bartolomeo Altomonte, Daniel Gran und vor allem des Architekturmalers

Johann Rinkolin wieder. Erst im Zuge der Renovierungsarbeiten in den

1970er Jahren entdeckte man unter vielen Schichten von Übermalungen

alte Fresken mit freimaurerischen Symbolen und konnte so die

maurerischen Gestaltungsformen rekonstruieren.

Von der Kuenringerburg zum Freimaurermuseum

1194 Hadmar von Kuenring wird

erstmals als Eigentümer einer „Feste Rosenau" urkundlich erwähnt. Dabei

handelte es sich um eine Wasserburg (3 km nordwestlich vom heutigen

Schloss gelegen) als Vorfestung zu Weitra zum Schutz des Weges von und

nach Böhmen.

Im 14. und 15. Jahrhundert erfolgt ein oftmaliger Besitzerwechsel

Rosenaus vom Geschlecht der Pottendorfer zu dem der Liechtensteiner,

der Puchheimer und schließlich zu den Herren von Greiß.

1583 kaufen die Brüder Greiß den sogenannten „Wernhartshof".

1593 baut der jüngere Bruder,

Wolf Dietrich von Greiß, auf diesem Platz ein neues Schloss im

Renaissancestil, das er gleichfalls „Rosenau" nennt.

1614 heiratet Greiß' Tochter

Barbara Magdalena den Grafen Wolf Christoph von Schallenberg. Das

Geschlecht der Schallenbergs bleibt bis zum Jahre 1803 Besitzer der

Herrschaft Rosenau.

Im 17. Jahrhundert wird die Gutshofsiedlung rund um das Schloss durch

die Errichtung von Wirtschaftsgebäuden (Meierhof, Schüttkasten,

Taverne, Bräuhaus etc.) erweitert.

1736-1748 Um- und Ausbau des

Renaissanceschlosses in seine heutige barocke Gestalt durch Leopold

Christoph von Schallenberg (1712-1800). In dieser Zeit werden auch die

Volksschule mit dem angebauten Glockenturm, die Kirche mit dem

Pfarrhof, das „Spital", das „Forsthaus" und „Bandlhaus" mit dem

„Baderhaus" (Haus für den Arzt) errichtet. In diesem Zustand besteht

die Gutshofsiedlung Schloss Rosenau weitgehend bis heute.

1800 Nach dem Tode Leopold Christophs im Jahre 1800 wechseln Schloss und Gutshof mehrmals den Besitzer in relativ kurzen Abständen:

1800-1803 Leopold Christophs Sohn Joseph Schallenberg

1803-1832 der hannoversche Gesandte in Wien, Graf Ernst Christoph von Hardenberg

1832-1863 der Ökonom und Bankier Freiherr Andreas von Stifft

1863-1868 die Handelsfrau Creszentia Stummer aus Brünn

1868 erwirbt der Eisenbahn-Pionier Mathias Ritter von Schönerer das Schloss.

1881 übernimmt dessen Sohn, der

Reichsratsabgeordnete und Führer der deutschnationalen Bewegung in

Österreich, der „Alldeutschen Partei", und notorische Antisemit, Georg

Ritter von Schönerer das Schloss aus dem Nachlass des Vaters.

1921 erben Schönerers drei Töchter den Besitz und erleiden 1935 wirtschaftlich Konkurs. Der Besitz wird zwangsverwaltet.

1938 Übernahme im Zuge des „Anschlusses" an das Deutsche Reich durch die „Deutsche Ansiedlungsgesellschaft".

1943 Von dieser erwirbt der Gutsbesitzer Baron Ludwig Lazarini-Zobelsperg das Schloss.

1945 erklärt die sowjetische

Besatzungsmacht das Gut als „Deutsches Eigentum" und stellt es unter

USIA-Verwaltung. Es folgen Jahre der Plünderung, Zerstörung und

Verwahrlosung.

1955 gelangt der Besitz wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer Lazarini-Zoberlsperg.

1964 Lazarini-Zobelsperg muss

den stark ramponierten Besitz an die N.Ö. Siedlungsgesellschaft

veräußern. Erste Renovierungsarbeiten beginnen.

1964 Gründung des Vereins

„Waldviertelmuseum Schloss Rosenau" (später „Museumsverein Schloss

Rosenau - Österreichisches Freimaurermuseum"). Unter dessen Obmann, dem

damaligen Zwettler Bürgermeister Dr. Anton Denk, wird ein Konzept für

die Nutzung des Schlosses erarbeitet.

1974 Fertigstellung der vom

Land Niederösterreich, Bund und der Stadt Zwettl geförderten Umbau- und

Restaurierungsarbeiten am Schlossgebäude.

1975 Eröffnung des neuen

Freimaurermuseums Schloss Rosenau. Die Einrichtung der ständigen

Ausstellung und die Erweiterung der Sammlung des Museums gelingt durch

die Mitwirkung zahlreicher Brüder der verschiedenen Logen.

2021/22 Umfangreiche

Renovierungsarbeiten der Ausstellungsräume (Fresken, Böden,

Haustechnik) und von Teilen des Schlosshotels durch das Land

Niederösterreich.

Die Stiftung der Pfarre Schloss Rosenau

Im Zuge der Ausgestaltung der Gutshofsiedlung und des Schlossumbaus

wurde von Graf Leopold von Schallenberg mit Zustimmung von Kardinal

Kollonitsch als Propst des Kollegiatsstiftes Zwettl und des Passauer

Konsistoriums in Wien die Pfarre Schloss Rosenau gestiftet. Ein

Original des Stiftsbriefes, der am 1. Juli 1740 ausgestellt und im

Passauerhof in Wien am 2. Oktober 1740 besiegelt worden war, verblieb

bei der Herrschaft und kann im Schloss Rosenau besichtigt werden. Ein

weiteres Exemplar kam in die Kirchenlade und das dritte ging an das

Passauer Konsistorium in Wien.

Eine Abschrift dieser Urkunde aus dem Jahre 1839 fasst kurz zusammen:

„1740 Juli 1, Leopold Graf von Schallenberg stiftet umgränzt und

dotiert mit Einwilligung des Sigismund Cardinal Kollonitsch als Propst

von Zwettl die neuerrichtete Pfarre Schloss Rosenau." Dieser

Stiftsbrief ist nicht nur kirchenrechtlich von Interesse, da

darin Vorsorge getroffen wird, in der neu errichteten Pfarre sowohl den

Unterhalt des Pfarrers, als auch den Bau und die Instandhaltung von

Kirche und Pfarrhof zu sichern. Der Pfarrer von Rieggers wurde für

seinen Verdienstentgang, welcher ihm durch die Abtretung seines

bisherigen Pfarrsprengels Rosenau entstand, entschädigt. Auch

verwaltungstechnisch ist diese Urkunde bedeutsam; denn hier werden

die gesamten Besitzungen des Grafen von Schallenberg angeführt und vor

allem jene Gebiete, welche aus der „Amtskanzley" Rosenau verwaltet

werden, eingegrenzt. Auch die administrative Einheit von Kirche und

Schule ist erkennbar, denn der Schulmeister hatte in der Kirche Dienste

als Mesner zu leisten und für den Gesang in der Heiligen Messe zu

sorgen.

Das Datum des Stiftsbriefes fällt in die letzte Lebensphase von Kaiser

Karl VI., welcher am 20. Oktober 1740 verstarb. Seine Tochter Maria

Theresia folgte ihm als Landesfürstin von Österreich, Königin von

Ungarn und Böhmen. Den Titel als Kaiserin trug sie nicht kraft eigenen

Rechts, sondern als Gemahlin von Franz Stephan von Lothringen, der im

Jahre 1745 in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen Kaiser als Franz

I. gekrönt wurde.

Porträt Leopold Christoph Graf Schallenberg (1712-1800), Kopie, Öl auf Leinwand

Die Welt der Symbole auf den KANONEN-Gläsern der Freimaurer

Die Jahrhunderte der Entstehung der „spekulativen Maurerei", d.h. der

Freimaurerei in unserem heutigen Verständnis, haben eine große Vielfalt

an Freimaurerorganisationen, Obödienzen, Großlogen, Logen, Orden,

Grade, Nebengrade und Hochgrade hervorgebracht. Gleichzeitig entstand

auch eine Unzahl verschiedenster Symbole, die zum Teil bis in die

Sonnenkulte Ägyptens, des Zwischenstromlandes, der Antike und die Zeit

des Alten Testaments zurückreichenund als symbolische „Zitate" auf den

historischen Kanonen-Gläsern zu sehen sind.

Die gesamte Bandbreite der Symbole darzustellen und zu erklären, ist im

Rahmen dieser Präsentation wertvoller Kanonen-Gläser nicht möglich.

Hier können wir nur auf die Fachliteratur zu diesem Thema verweisen und

müssen uns auf eine kleine Auswahl der wichtigsten, bis heute

gebräuchlichen rituellen Symbole und ihre Bedeutung in der Freimaurerei

konzentrieren.

Die Bibel - Das Buch heiliger

Überlieferungen; liegt bei der Logenarbeit im Tempel aut -je nach Art

und Stand des Rituals in geöffneter oder geschlossener Form.

Winkelmaß und Zirkel - Das

Winkelmaß bestimmt das rechte Handeln des Freimaurers, der Zirkel seine

Beziehung zu den Brüdern und zur ganzen Menschheit.

Setzwaage - Symbol für die Gleichheit, das gleiche Recht, die gleiche Würdigung aller. In der Loge das Zeichen des Ersten Aufsehers.

Senkblei - Dieses maurerische

Grundsymbol lehrt die Wahrheit zu suchen und ihr zum Recht zu

verhelfen. In der Loge das Zeichen des Zweiten Aufsehers.

Setzhammeг - Auch Großmeisterhammer" genannt, und teilweise als solcher auch benutzt.

Spitzhammer - Arbeitswerkzeug dest. Grades (Lehrlingsgrad) zur symbolischen Bearbeitung des „rauen Steines"

Sonne - Hauptsymbol einer umfassenden freimaurerischen Lichtsymbolik. Häufiger Logenname, „Zur Sonne".

Mond - Symbol im Abglanz des

Sonnenlichtes. Sonne, Mond und Meister vom Stuhl bilden in der

Freimaurerei die „Drei kleinen Lichter", diese versinnbildlichen. die

Lichtquellen des Lebens.

Kelle - Sinnbild der verbindenden und festigenden Arbeit innerhalb der Bruderschaft. In vielen Lehrarten Symbol des Gesellengrades.

Musivisches Pflaster - Das Pflaster im Salomonischen Tempal. Das Symbol zeigt die Welt als eine ursächliche Verkettung von Gut und Böse.

Die Säulen im Vorhof des Salomonischen Tempels

- Die Säulen J und B sind Hauptsymbole der Freimaurerei-mit Bezug auf

die symbolische Arbeit am salomonischen Tempel der Allgemeinen

Menschenliebe.

Totengedenkzeichen - Memento Mori

Akazienzweig - Maurerisches Symbol des Todes.

Hexagramm - Religiösen Symbol des Judentums, auch als Siegel Salomonis.

Vereinigungsband - zeigt

das geistige Band, das alle Freimaurer zusammenhält. Die darin

enthaltenen Liebesknoten symbolisieren die Verbindung von Diesseits und

Jenseits, von Menschlichem und Göttlichem, das heilige Band der Liebe.

Kette - Symbol der „maurerischen Bruderkette".

Uroboros - Einigkeits- und Unendlichkeitssymbol der sich in den Schwanz beißenden Schlange.

Rauer Stein - Der unbehauene

und raue Stein als Symbol des Lehrlingsgrades. Mit dem Spitzhammer als

Symbol für die Arbeit am rauen Stein", Sinnbild für die Arbeit an sich

selbst.

Behauener Stein - Symbol für den erstrebenswerten, aber nie ganz erreichbaren Endzustand, das ideale Endprodukt der, Arbeit am rauen Stein".

Stufen - Die meisten

Darstellungen mit drei, fünf oder sieben Stufen. Verschiedene Deutung

als Gradsymbole, aber auch: z. B. drei Stufen symbolisieren Mäßig keit,

Gerechtigkeit, Wohlwollen; sieben Stufen die sieben freien Künste und

Wissenschaften.

Tempel Salomonis - Symbol des Tempels der Humanität

Rosen - Sinnbild der Schönheit, der Sehnsucht des Menschen nach neuem, häherom Leben. Auch für Verschwiegenheit.

Schlüssel - Oft gedeutet als Symbol der Verschwiegenheit.

Schwert - Symbol der Ritterlichkeit.

Jakobsleiter - Die Stufen versinnbildlichen die Höherentwicklung der Seele zum Wahren Licht.

Zollstab - Der

vierundzwanzigzöllige Maßstab soll mahnen, seine Zeit gut einzuteilen,

um nicht nur seiner Arbeit, sondern auch allen anderen

Menschenpflichten nachkommen zu können.

„Auge Gottes" - Dieses Symbol soll an die alle Geheimnisse durchdringende ewige Wachsamkeit Gottes gemahnen.

Logengläser, genannt „Kanonen" fanden und finden, in vielen Obödienzen

& Logen bei Festessen an der rituellen „Weißen Tafel" bei

Trinksprüchen und Toasts Verwendung. Das kräftige „Aufsetzen" der

„Kanonen" nach einem ausgebrachten Toast, entsprach der damaligen Sitte

an Fürstenhöfen, Glückwünsche & Botschaften mit Böllerschüssen aus

Kanonen zu bekräftigen, was ihren Namen, wie auch ihre massive

Konstruktion erklärt. Über die Jahrhunderte entstand die Tradition,

„Kanonengläser" durch kunstvolles und üppiges Dekor mit

freimaurerischen Symbolen, zu wertvollen Geschenken bei Ehrungen,

Logenbesuchen, Auszeichnungen, und festlichen Anlässen aller Art zu

machen, wodurch sie u.a. auch zu begehrten Sammelobjekten von

Freimaurern und Kunstexperten wurden.

9 charakteristische Grundformen freimaurerischer Kanonen-Gläser:

Flachfußkanone, Klumpfußkanone, Walzenfußkanone, Facettenfußkanone,

Steindelfußkanone, Klotzfußkanone, Zierfußkanone, Taillenkanone,

Römerkanone

Ein neuer Anfang: Die Zeit der Grenzlogen 1867-1918

Für Österreichs Freimaurer bedeutete der „österreichisch-ungarische

Ausgleich" von 1867 den Aufbruch in eine neue Zeit. Bis dahin war die

Freimaurerei in der Habsburger-Monarchie fast ein

Dreivierteljahrhundert lang verboten gewesen. Doch jetzt wurde sie

durch ein liberales Vereinsgesetz im ungarischen Teil der nunmehrigen

Doppel-Monarchie ermöglicht. Denn der Wiener Ingenieur und

Schriftsteller Franz Julius Schneeberger fand für die in Wien lebenden

Freimaurer einen kreativen Ausweg: Er gründete in Wien den

,,nicht-politischen Verein Humanitas" (1869) und unmittelbar jenseits

der Grenze im damals ungarischen Neudörfl (bei Wiener Neustadt) die

reguläre Loge „Humanitas" (1871). Dort hielten die österreichischen

Freimaurer ihre rituellen Arbeiten ab - in Wien trafen sie sich

lediglich zu Diskussionen und administrativen Arbeiten. Weitere Logen

folgten dem Beispiel der „Humanitas", die meisten hatten ihre

Ritualräume (Tempel) in Pressburg (heute Bratislava, ungarisch

Pozsony). Dieses System der so genannten „Grenzlogen" bescherte der

Freimaurerei einen neuen Aufschwung. 1914 zählte man 14 solcher

„Grenzlogen" mit insgesamt mehr als 1.000 Brüdern.

Menschlichkeit und Karitatives als Programm

In der Grenzlogenzeit wurde der Grundstein für zahlreiche karitative

Aktivitäten im Sinne der Wohltätigkeit und Menschlichkeit gelegt. Als

Beispiele seien hier unter anderen ein Asyl für schutzlose Mädchen,

Knabenbeschäftigungsanstalten und Asyle für schulpflichtige Kinder,

Heime für obdachlose Familien, Ferienkolonien für Kinder, ein Asyl für

blinde Kinder, das Franz-Josephs-Rekonvaleszentenheim oder ein Asyl für

misshandelte Kinder genannt. Weitere Hilfsmaßnahmen waren die Gründung

der Entbindungsanstalt „Lucina" sowie eines Witwen- und Waisenfonds,

Unterstützungen für den Verein gegen Verarmung und Bettelei, für die

Ausspeisung armer Schulkinder, für die Suppen- und Teeanstalt und für

die Wiener Rettungsgesellschaft. Besonders hervorzuheben ist das von

der Loge „Humanitas" 1875 gegründete „Erste österreichische Kinderasyl"

im Kahlenbergerdorf bei Wien: Es bestand bis 1931 und sorgte für die

Erziehung und Ausbildung von Waisenkindern, von 1898 bis 1913 wurde

dafür sogar ein zweites Kinderheim in Saubersdorf im südlichen

Niederösterreich eingerichtet. Bis heute gehören langjährige

Hilfsaktionen für soziale Einrichtungen und die nachhaltige

Unterstützung einzelner Notleidender zu den Leistungen der Logen im

Dienst der Wohltätigkeit.

Die Gründung der Großloge von Wien 1918

Wenige Tage nach dem Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918

und der Ausrufung der Ersten Republik am 12. November 1918 erfolgte am

8. Dezember die Gründung der „Großloge von Wien" durch die bisherigen

Grenzlogen „Humanitas", „Sokrates", „Eintracht", „Treue", „Lessing Zu

den 3 Ringen", „Kosmos", „Gleichheit", „Zukunft", „Schiller",

„Freundschaft", „Goethe", „Pionier", „Zur Wahrheit" und „Fortschritt.

Die Logen arbeiteten im Logenhaus in Wien, in der Dorotheergasse 12.

Dr. Adolf Kapralik war hammerführender Meister bei der Gründung der

Großloge, und ein Großbeamtenrat mit 15 Mitgliedern unter Führung von

drei Deputierten Großmeistern (Dr. Adolf Kapralik, Dr. Hans Neeser und

Dr. Heinrich Ornstein) leitete zunächst die Geschäfte. Bei der Wahl am

31. Mai 1919 wurde Dr. Richard Schlesinger zum Großmeister gekürt. Er

sollte das Amt bis zum Ende der Ersten Republik 1938 ausfüllen. Er

verstarb nach Gestapo-Haft infolge verweigerter ärztlicher Versorgung

im Gefängnis am 5. Juni 1938. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg nutzte

die Großloge von Wien die Strukturen der Grenzlogen und entwickelte

sich rasch zu einem Treffpunkt für Persönlichkeiten, denen die

Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit am Herzen lagen.

In der praktischen Arbeit konzentrierte sich die Tätigkeit vor allem

auf soziale Aktivitäten zur Linderung der Not im Nachkriegsösterreich.

1926 erfolgte die Gründung der „Österreichischen Liga für

Menschenrechte" unter Beteiligung zahlreicher Freimaurer.

Für eine gerechtere Welt

Nach dem Ersten Weltkrieg war der Alltag der Menschen durch eine

katastrophale Wohnsituation, triste Familienverhältnisse, verwahrloste

Kinder mit mangelnder Bildung und, vor allem in den Großstädten, von

Arbeitslosigkeit und Lohndumping bestimmt. An der Lösung dieser

Probleme beteiligten sich zahlreiche Freimaurer. Besonders in Wien

versuchten sozialdemokratische Politiker mit einem neuen politischen

und sozialen Gesellschaftsmodell Antworten zu finden, was zum Teil auf

erheblichen Widerstand konservativer politischer Kräfte stieß.

Der 1922 in der Loge „Lessing Zu den drei Ringen" zum Meister erhobene

Anatom Dr. Julius Tandler zählte zweifellos zu den wichtigsten

Sozialreformern in der Zwischenkriegszeit. Seine Idee vom

„geschlossenen System der Fürsorge" sah die Aufgabe der Sozialpolitik

vorrangig im Verhindern von Krankheiten und ihrer sozialen Ursachen.

Der Großteil der bis heute wirksamen sozialmedizinischen Reformen geht

auf den damaligen Wiener Stadtrat für Gesundheitswesen zurück:

Bekämpfung der hohen Säuglingssterblichkeit und der Tuberkulose,

großzügige Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten und

Kinderhorte, Mutterberatungsstellen, Schulzahnkliniken und der Kampf

gegen den Alkoholismus. An das von Tandler 1927 eingeführte kostenlose

Säuglingswäschepaket erinnern sich viele bis heute. Es war gebunden an

die gleichzeitige gesundheitliche Kontrolle der werdenden Mütter - ein

System, das heute im „Eltern-Kind-Pass" seine Fortsetzung findet. Basis

für Tandlers Aktivitäten waren die von Sozialminister Ferdinand Hanusch

(1866-1923) eingeleiteten Reformen im Sozialversicherungswesen.

Friedensnobelpreis und Europaidee

Der Zweifel an der wirtschaftlichen und politischen Lebensfähigkeit

Österreichs und die instabile politische Weltlage veranlassten viele

Freimaurer, sich aktiv gegen den Krieg und für Frieden und

Zusammenarbeit zu engagieren. Das Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Ersten

Weltkrieges war von verzweifelten Versuchen geprägt, die Ideale von

Humanität und Toleranz im Sinne eines umfassenden Pazifismus am Leben

zu erhalten. Ein wichtiger Vertreter der Friedensbewegung dieser Jahre

war der überzeugte Pazifist und Freimaurer der Grenzloge „Sokrates",

Alfred Hermann Fried (1846-1921).

Er gründete 1892 mit der ebenso überzeugten Pazifistin Bertha von

Suttner, die „Deutsche Friedensgesellschaft" und veröffentlichte

Publikationen wie „Die Friedenswarte". Fried wurde für seine

Friedensaktivitäten 1911 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Als

Teil seiner pazifistischen Weltanschauung und Möglichkeit einer

umfassenden Völkerverständigung engagierte sich Fried auch für die

„Sprache des Friedens", Esperanto, für die er 1903 sogar ein Lehrbuch

veröffentlichte. Ebenfalls in diesem Zeitraum entwickelte ein anderer

Bruder, Richard Coudenhove-Kalergi, seine Vision und seinen Plan für

die Schaffung einer „Paneuropa-Bewegung" zur Friedenssicherung und

Völkerverständigung, die als eine gedankliche Grundlage der heutigen

Europäischen Union anzusehen ist.

Die Feinde der Freimaurer - die Verschwörungstheoretiker

Die Freimaurer stellen ein zentrales Feindbild für totalitäre Systeme

dar. Der Grund liegt vor allem darin, weil sie die Souveränität und

Würde jedes Menschen gegen den Totalitätsanspruch von Staaten, Nationen

und Parteien verteidigen. Freimaurer bestehen auf dem Recht der eigenen

Meinung, auf Pluralismus und Demokratie. Obwohl der Anteil der

Freimaurer an der Gesamtbevölkerung gering ist, überschätzten und

überschätzen autoritäre Systeme wie der Nationalsozialismus, der

Faschismus oder der Bolschewismus den Einfluss der Maurerei und

missverstanden das freimaurerische Gedankengut völlig.

Einem bekannten psychologischen Muster folgend, identifizierte zum

Beispiel der Nationalsozialismus alle Systemgegner als „geheime

Verschwörer". Für diese Rolle war die diskrete Gesellschaft der

Freimaurer besonders geeignet. Überdies wurde, vom hohen Anteil an

jüdischen Mitgliedern in Österreich ausgehend, die Gleichsetzung von

„Freimaurer" und „Jude" vollzogen und so ein Feindbild mit einem

anderen verstärkt. Im Kampf gegen die Freimaurerei erschien eine Unzahl

von fanatischen Schmähschriften und verhetzenden Artikeln in der Presse.

Auf dem Weg zum Austrofaschismus 1933 bis 1938

In Krisenzeiten sind Verschwörungstheorien an der Tagesordnung, um

gegen einen vermeintlichen inneren oder äußeren Feind vorzugehen.

Antimasonismus und Antisemitismus gehören dazu: So beschuldigte zum

Beispiel der Wiener deutschnationale Abgeordnete Friedrich Wichtl die

Freimaurer der Beteiligung an der Ermordung des Thronfolgers Franz

Ferdinand und daher die wahren Urheber des Ersten Weltkriegs zu sein.

Der deutsche General Erich Ludendorff tat sich auf internationaler

Ebene als Vertreter antimasonischer Verschwörungstheorien besonders

hervor: In zahlreichen Artikeln und mehreren Pamphleten führte er nach

seinem politischen Scheitern in der Weimarer Republik einen heftigen

Kampf gegen Freimaurer, Juden und Jesuiten sowie gegen die

Nationalsozialisten, an deren Seite er anfangs eine politische Karriere

zu machen gehofft hatte.

Mit der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 durch Bundeskanzler

Engelbert Dollfuß und der Errichtung des autoritären Ständestaates

verstärkten sich die antimasonischen Positionen im politischen System

Österreichs. Zwar wurden die Freimaurer im Gegensatz zu politischen

Parteien und deren Vorfeldorganisationen nicht verboten, die

Logenarbeit wurde aber von der Polizei überwacht. Von Beamten aller

Ebenen der öffentlichen Verwaltung wurde gefordert, aus den Logen

auszutreten. Dies legte wiederum die Großloge von Wien, aus Sorge um

ihre Sicherheit, ihren deklariert sozialistischen Mitgliedern nahe -

die Folge war ein großer Aderlass von bis zu 700 Mitgliedern. Dies

verschärfte sich nach dem Bürgerkrieg im Februar 1934, Logenarbeit

wurde nahezu unmöglich.

Das Ende der Freimaurerei 1938: Die Vernichtung einer Idee

Duldete der christliche Ständestaat die Freimaurerei, wenn auch mit

großen Einschränkungen, so ging es nach der Annexion Österreichs durch

Nazi-Deutschland Schlag auf Schlag: Am 13. März 1938, nur einen Tag

nach dem Einmarsch deutscher Truppen, wurden nicht nur die jüdische

Bevölkerung, sondern auch die Freimaurer verfolgt, beraubt und zum Teil

auch ermordet. Das Vermögen der „Großloge von Wien" wurde eingezogen,

das Logenhaus in der Dorotheergasse 12 verwüstet und alle beweglichen

Güter inklusive Archiv in die Gestapo-Leitstelle und später von dort

nach Berlin verbracht. Einzig die Bibliothek der „Großloge von Wien"

wurde 1938 auf Betreiben von Paul Heigl, dem NS-Generaldirektor der

Österreichischen Nationalbibliothek, in deren Bestand integriert. Das

Archiv und wertvolle Exponate transportierte 1945 die siegreiche Rote

Armee zusammen mit anderen „Beuteakten" nach Moskau, wo sie noch heute

lagern. An die 100 Brüder wurden in NS-Konzentrationslagern ermordet,

an die 600 gingen ins Exil, wo sie eigene Logen gründeten. Es soll

allerdings nicht verschwiegen werden, dass unter den verbleibenden

österreichischen Brüdern nur eine verschwindende Minderheit Widerstand

leistete und sich viele mit dem NS-Regime arrangierten, um ihre

Karriere fortsetzen zu können.

Freimaurerei im Exil

Etwa 600 österreichischen Freimaurern gelang nach dem „Anschluss" im

März 1938 und der damit verbundenen Zerschlagung der Großloge von Wien

die ihr Leben rettende Flucht aus ihrer Heimat in eine unbekannte neue.

Viele wurden vom NS-Regime verfolgt, weil sie Juden waren. Die ersten

Stationen ihrer Flucht waren Prag, Paris oder London, viele ließen

nichts unversucht, den europäischen Kontinent aufgrund der absehbaren

Kriegshandlungen rasch in Richtung Amerika zu verlassen. Da die

Freimaurerei in Ritualen und Gebräuchen von Land zu Land sehr starke

Unterschiede aufweist, war es das Bestreben vieler Freimaurer im Exil,

ihre spezielle österreichische Art des Logenlebens mit Schroeder-Ritual

und Vortrag mit anschließender Diskussion auch an ihren neuen

Aufenthaltsort zu verpflanzen.

In Paris konnte 1939 unter dem Dach der Grande Loge de France die Loge

„Mozart" gegründet werden, die wenige Monate nach Ausbruch des Zweiten

Weltkriegs ihre Pforten wieder schließen musste. Österreichische

Exillogen, die sich während oder nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem

Dach der in den Ländern jeweils vorhandenen Großlogen konstituierten,

versuchten auch eigene Logen zu gründen, allein der Weg dorthin war

lang und steinig. So konnte zum Beispiel in London die Loge „Mozart"

erst 1948 gegründet werden, da während des Krieges österreichischen

Freimaurern sogar der Besuch britischer Logen untersagt war. Die USA

waren das Wunschziel der meisten Exilanten ab 1938 und auch noch nach

1945. Dies lag am Mythos des klassischen Einwanderungslandes, in dem

sich auch Juden vor Verfolgung sicher fühlten. Flüchtlinge aus dem

NS-Herrschaftsbereich wurden allerdings nur im Rahmen der geregelten

Einwanderungsquoten aufgenommen.

Der Neubeginn nach 1945

Nur wenige Tage nach dem Ende des 2. Weltkrieges berief der bis März

1938 amtierende Deputierte Großmeister Karl Doppler in Wien für den 28.

Juli 1945 die erste Versammlung von Brüdern ein. Es wurde dabei die

Gründung einer „Sammelloge", der Loge „Humanitas renata," beschlossen:

Von den knapp 2.000 Freimaurern der Vorkriegszeit erschienen nur mehr

67 in den alten Räumlichkeiten in der Dorotheergasse 12; die meisten

waren verschleppt oder ermordet worden, in Gefangenschaft geraten,

ausgewandert oder inzwischen verstorben. Am 20. Oktober 1945 fand

schließlich eine erste rituelle Arbeit statt, die ganz dem Gedenken an

die unter dem NS-Regime Ermordeten und Verschleppten stand.

Die damals noch kleine Gemeinschaft - trotz der geringen Anzahl an

Mitgliedern wurde nach 1945 streng darauf geachtet, dass keine

Personen, die mit der NSDAP oder ihren Vorfeldorganisationen in

Verbindung gekommen waren, aufgenommen wurden - bezog wieder das 1938

verwüstete und beschlagnahmte Logenhaus in der Wiener Dorotheergasse

Nr. 12. Kurze Zeit später nahm mit Genehmigung der Besatzungsmächte die

„Großloge von Wien für Österreich" ihre Arbeit auf. Zum ersten

Großmeister wurde der Arzt Dr. Karl Doppler gewählt, nach dessen Tod

zwei Jahre später Bernhard Scheichelbauer als sein Nachfolger. Er

erreichte 1952 die Anerkennung durch die Großloge von England und damit

die volle Einbindung in die Gemeinschaft aller regulären

Freimaurer-Logen und Großlogen der Welt. Nach dem Staatsvertrag 1955

wurde die „Großloge von Wien für Österreich" zu der bis heute

bestehenden „Großloge von Österreich" umbenannt.

Freimaurerei in der Zweiten Republik

Nach der Konsolidierung der Logenarbeiten in Wien wurde auch in den

anderen Bundesländern die freimaurerische Tätigkeit (wieder)

aufgenommen. Einige der bereits vor 1938 bestehenden Logen wurden Zug

um Zug reaktiviert und begannen die freimaurerische Aktivität: Schon am

11. Oktober 1945 arbeitete die erweckte Kärntner Loge „Paracelsus"

wieder rituell und in den nächsten Jahren folgten die Arbeiten in

wieder belebten oder neuen Logen in Oberösterreich (1950), Tirol

(1954), Steiermark (1964), Salzburg (1967), Burgenland (1971),

Niederösterreich (1990) und zuletzt auch Vorarlberg (2005).

Mit 2023 stehen mittlerweile 82 Logen mit etwa 4.000 Mitgliedern unter

dem Schutz der regulären Großloge von Österreich. Im Laufe der Jahre

konstituierten sich auch andere Obödienzen, die nicht von der Großloge

von England und damit auch nicht von der Großloge von Österreich

anerkannt werden: 1955 hatten sich mehrere Mitglieder der Loge

„Zukunft" von der regulären österreichischen Großloge getrennt und die

„Unabhängige Freimaurerloge Wien" (heute „Großorient von Österreich")

gegründet; ebenfalls 1955 wurde der sowohl für Frauen als auch Männer

offene Freimaurerorden „Droit Humain" wieder belebt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: