web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Ambras Innsbruck

Kunstmuseum, Oktober 2024

Unter der Bezeichnung Schloss Ambras Innsbruck wird Schloss Ambras bei Innsbruck als Kunstmuseum vermarktet. Es ist das einzige außerhalb der Bundeshauptstadt Wien befindliche Bundesmuseum der Republik Österreich. Verwaltungsmäßig ist es dem Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) zugeordnet und gehört zum KHM-Museumsverband. Schloss Ambras ist eine dreiteilige Renaissance-Schlossanlage, bestehend aus dem Ambraser Unterschloss, dem Ambraser Hochschloss sowie dem Spanischen Saal. Im Kern beinhaltet es die Sammlungen eines des bedeutendsten Sammlers der Habsburgerdynastie: Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595).

Der Renaissancefürst Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) war der Sohn

Kaiser Ferdinands I. Zunächst residierte er als Statthalter im

Königreich Böhmen und war dann fast dreißig Jahre lang Landesfürst von

Tirol. Er ließ die mittelalterliche Burg Ambras als Geschenk für seine

Frau Philippine Welser (1527-1580) zum prachtvollen Renaissanceschloss

ausbauen und lebte hier ab 1567 (heute Hochschloss).

Ferdinand II. war eine der bedeutendsten Sammlerpersönlichkeiten seiner

Zeit. Unterhalb des Hochschlosses entstand ein zusätzliches Gebäude für

seine reichhaltige Bibliothek, seine Rüstkammern und die berühmte

Kunst- und Wunderkammer (heute Unterschloss). Die Anlage wurde schon

damals als „Museum" bezeichnet und war eine der frühesten ausdrücklich

für diesen Zweck errichteten Bauten. Bis heute befindet sich ein Teil

von Ferdinands Sammlungen am ursprünglichen Bestimmungsort auf Schloss

Ambras Innsbruck. Auf diese Weise ist das Unterschloss bis in unsere

Zeit selbst zum Renaissance-Exponat geworden: das erste Museum der Welt!

ZWEI FELDHARNISCHE

NÜRNBERG, UM 1515 UND UM 1520/25, EISEN

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER

Der Riefelharnisch ist die typische Rüstung der süddeutschen und

österreichischen Kavallerie des frühen 16. Jahrunderts. Die Fältelung

der Feldharnische ahmt plissierte textile Stoffe nach und erhöht damit

die Festigkeit der Rüstung.

KINDERHARNISCH VON KÖNIG LUDWIG II. VON UNGARN

KONRAD SEUSENHOFER, INNSBRUCK, 1515, EISEN

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER

Erzherzog Ferdinand II. nahm diesen Knabenharnisch König Ludwigs II.

von Ungarn (1506-1526) in seine Sammlung auf. Der junge König war 1526

in der Schlacht bei Mohács gegen die Türken gefallen - dadurch fielen

die Königsreiche Ungarn und Böhmen an die Habsburger.

ERZHERZOG FERDINAND II. IN DER ADLERGARNITUR

FRANCESCO TERZIO (?), 1556-1557, ÖL AUF LEINWAND

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE (SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK)

Das Porträt zeigt Erzherzog Ferdinand II. in der sog. Adlergarnitur mit

dem für ihn charakteristischen „Böhmischen Hut". Auf dem Tisch neben

ihm liegen ein Mantelhelm mit rotem Federbusch ein Fausthandschuh sowie

eine rote Schärpe. Diese militärischen Bezüge verweisen auf das

Kommando Ferdinands in Ungarn gegen die Osmanen im Jahre 1556. Der

Kempfküriss mit den vergoldeten Wappenadlern in Ätzdekor und setzt sich

aus 87 Einzelteilen zusammen. Er wurde 1547 von Jörg Seusenhofer für

Ferdinand hergestellt und war eine der teuersten Rüstungsensembles der

Zeit.

Schloss Ambras Innsbruck ist ein Renaissance-Juwel. Einen wichtigen

Teil bilden die Rüstkammern mit Rüstungen, Waffen und Porträts. In der

Heldenrüstkammer setzt Erzherzog Ferdinand II. eine damals neue und

einzigartige Idee um: In Kästen aus Zirbenholz stellt er Rüstungen von

berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit aus, um an ihre besonderen

„Heldentaten" zu erinnern. Es ist für das Zeitalter der Renaissance

charakteristisch, dass das Individuum im Mittelpunkt des Interesses

steht. Ferdinand stellte in seinen umfangreichen Rüstkammern neben

berühmten Kriegsherren und der Habsburgerdynastie auch das ritterliche

Turnier sowie nicht zuletzt sich selbst dar.

HARNISCH ZUM FREIRENNEN, INNSBRUCK, UM 1580/90, EISEN

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER

Die Größe und der vergoldete Rüsthaken des Plankengestech-Harnischs mit

rot-weiß-roter Federzier lassen erkennen, dass er Erzherzog Ferdinand

II. selbst gehörte. „Freiturnier" oder „Freirennen" wurde der

sportliche Reiterkampf genannt, der zuerst mit scharfen Spießen und

anschließend mit Schwertern ausgetragen wurde. Dazu trug man den

Feldharnisch mit kleineren Verstärkungen. Der beim Freirennen übliche

Sattel wurde als „Kürißsattel" bezeichnet. Die Zäumung und Schirrung

aus Hanfgurten sind größtenteils original erhalten.

SECHS HARNISCHE ZUM FREIRENNEN

ANTON PEFFENHAUSER, AUGSBURG, UM 1560/70; INNSBRUCK, UM 1560/80, EISEN

SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Anton Peffenhauser (1525-1603) war der berühmteste Plattner aus der

Augsburger Werkstätte. Erzerhzog Ferdinand II. ließ bei ihm bereits zu

seiner Prager Zeit Harnische anfertigen, als er Statthalter im

Königreich Böhmen war (1547-1567). „Freiturnier" oder „Freirennen"

wurde der sportliche Reiterkampf genannt, der zuerst mit scharfen

Spießen und anschließend mit Schwertern ausgetragen wurde. Dazu trug

man den Feldharnisch mit kleineren Verstärkungen.

Die zweite Rüstkammer rückt Erzherzog Ferdinand II. als Gastgeber,

Veranstalter und Regisseur höfischer Turniere und Feste in den

Mittelpunkt. Die Rüstungen sind Meisterwerke Prager sowie Innsbrucker

Plattnereien, wobei vor allem der Innsbrucker Jakob Topf mehrere

Großaufträge erhielt. Zu sehen sind Turnierharnische für das

Fußturnier, das Plankengestech und das Freiturnier. Das Fußturnier

wurde zu zweit oder in einer Gruppe mit Langspießen und Schwertern auf

einem eingezäunten Platz ausgefochten. Das Plankengestech verdankt

seinen Namen einer hölzernen Barriere, die die Kämpfenden in Augenhöhe

der Pferde trennte. Als Freiturnier bezeichnet man den sportlichen

Reiterkampf, der zuerst mit scharfen Lanzen und anschließend mit

stumpfen Schwertern ausgetragen wurde.

Das Zentrum der Leibrüstkammer bildet der Hochzeitsharnisch Ferdinands

in antikisierendem Stil. Er trug die Prunkrüstung zu den

Feierlichkeiten seiner zweiten Hochzeit mit Anna Caterina Gonzaga 1582.

Die Porträts zeigen berühmte Feldherrn des 16. Jahrhunderts, deren

Harnische und Waffen Ferdinand in seiner Heldenrüstkammer präsentierte.

In der dritten Rüstkammer sind Rüstungen und Waffen aus dem

Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) zu sehen. Dieser Krieg wurde vor

allem in Deutschen Landen und in Böhmen ausgetragen. Er entstand

zunächst aufgrund religiöser Gegensätze und entwickelte sich bald zu

einem Kampf um die Vorherrschaft in Europa. Die Harnische und Waffen im vorderen Teil der Rüstkammer (bis zum

vierten Fenster) gehen auf die erste Hälfte des Dreißigjährigen Krieges

zurück. Auf der rechten Seite befinden sich Kavallerie-, auf der linken

Infanteriewaffen. Der hintere Rüstkammerbereich dokumentiert die zweite

Phase des Dreißigjährigen Krieges und den Beginn des Türkenkriegs 1663

unter Kaiser Leopold I. (1640-1705). Die Waffen und Rüstungen sind seit

1981 hier ausgestellt und stammen großteils aus den Beständen des

ehemaligen Wiener Zeughauses. Sie machen den Unterschied von

prunkvollen Einzelanfertigungen der Renaissance zu sereinmäßigem

Kriegswerkzeug der Barockzeit deutlich. Zugleich führen sie das

Aussehen einer barocken Zeughausaufstellung vor Augen.

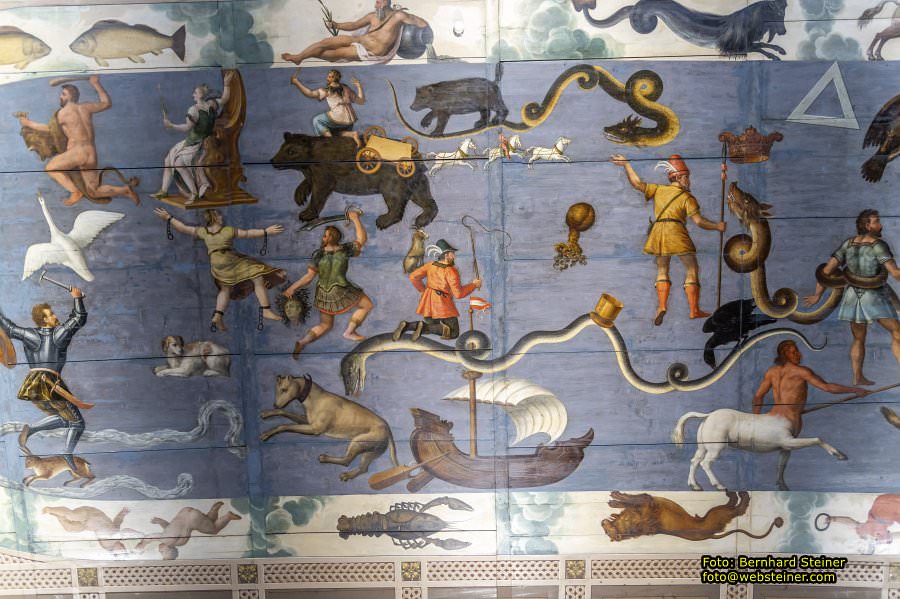

Das Deckengemälde wurde 1586 von Giovanni Battista Fontana gemalt und

1880 hierher transferiert. Ursprünglich befand es sich im fürstlichen

Speisesaal in einem Gebäude gegenüber des Hochschlosses (heute

Terrassen-stöckl), das im 19. Jahrhundert umgebaut wurde.

Der Ambraser Sternenhimmel ist

das Resultat des Zeitgeistes der Renaissance mit dem Drang des

Menschen, die ihn umgebende Natur zu entdecken und seinen

Wissenshorizont zu erweitern. Das Ambraser Deckengemälde von Giovanni

Battista Fontana, dem Hofmaler Erzherzog Ferdinands II., befand sich

ursprünglich im heute nicht mehr erhaltenen Speisesaal.

Die Gestaltung des Gemäldes berücksichtigt zwar die Einteilung in eine

nördliche und eine südliche Hemisphäre, die Personifikationen der

Sternbilder sind astronomisch jedoch willkürlich angeordnet. Die

Zusammenstellung folgt den Schriften des antiken Astronomen Claudius

Ptolemäus: 37 Sternbilder sind vor dem himmelblauen Hintergrund

dargestellt, darunter auch das „Haar der Berenike", das erst in den

1530er Jahren in die Astronomie eingeführt wurde. In den Seitenfeldern

sind die damals bekannten sieben Planeten sowie in den Ecken die vier

Elemente dargestellt. Die zwölf Tierkreiszeichen umlaufen in einem

ovalen Band das Universum. Sternenhimmel als Dekoration waren in der

Renaissance in fürstlichen Residenzen überaus beliebt.

Am ursprünglichen Ort der Kunst- und Wunderkammer wurde im 19.

Jahrhundert die Raumhöhe aufgestockt und das Deckengemälde des

»Sternhimmels« (Giovanni Battista Fontana, um 1586) montiert. Heute

zeigt das Museum dort seit 1981 Rüstungen und Waffen aus dem

Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), die großteils aus den Beständen des

ehemaligen Wiener Zeughauses stammen. Sie machen den Unterschied von

prunkvollen Einzelanfertigungen der Renaissance zu serienmäßigem

Kriegswerkzeug der Barockzeit deutlich. Zugleich führen sie das

Aussehen einer barocken Zeughausaufstellung vor Augen.

Erzherzog Ferdinand II. ließ eigens für seine bereits zu Lebzeiten

berühmten Sammlungen ab 1570 das sogenannte Unterschloss von Schloss

Ambras errichten: eine als unregelmäßiges Fünfeck konzipierte

selbständige Anlage. Es war damals einer der frühesten Bauten

überhaupt, der explizit für den Verwendungszweck als Museum gedacht

war. Bereits zu Ferdinands II. Lebzeiten wurde dafür der Begriff

„Museum“ verwendet, wie ein Federzeichnung des Hofmalers Joris

Hoefnagel belegt. Das Ambraser Unterschloss ist das einzige noch

erhaltene Museumsgebäude der Renaissance, in dem sich bis heute ein

Teil der Sammlungen Ferdinands II. an ihrem ursprünglichen

Bestimmungsort erhalten haben und immer noch dort ausgestellt sind:

Schloss Ambras ist in dieser Hinsicht das erste Museum der Welt und das

Unterschloss auf diese Weise bis in unsere Zeit selbst zum Exponat

geworden.

Erzherzog Ferdinands II. Museumsidee war gänzlich neu: Er wollte von

berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit Rüstungen, die diese tatsächlich

getragen hatten, sammeln. Diese Harnische präsentierte er „zum ewigen

Gedächtnis“ der Feldherren in der sogenannten Heldenrüstkammer. Damit

verbunden entstand das sogenannte Armamentarium Heroicum: Dieses

Prachtbuch zeigt auf der einen Seite eine Darstellung des jeweiligen

„Helden“ und führt auf der anderen dessen Biographie an. Zudem legte er

eine enorme Sammlung an Porträts in den unterschiedlichsten Formaten

von Miniatur bis Lebensgröße an. Mit dieser neuartigen Museums-Idee der

Heldenrüstkammer kann Ferdinand II. als der Begründer des

systematischen Sammlungswesens gelten.

Die Kunst- und Wunderkammern der Renaissance waren enzyklopädische

Sammlungen, die das gesamte Wissen ihrer Zeit zu erfassen versuchten.

Bereits im 16. Jahrhundert war die Kunst- und Wunderkammer Erzherzog

Ferdinands II. eine der bedeutendsten ihrer Art. Heute ist sie die

einzige erhaltene Kunstkammer der Renaissance, die sich noch immer in

dem für sie errichteten Gebäude befindet.

Die herausragende Sammlung umfasst außergewöhnliche Naturgegenstände

und kostbare Kunstobjekte etwa aus Bergkristall und Koralle, aber auch

Silber- und Goldschmiedearbeiten sowie Bronzeplastiken, Glas oder

Porzellan und filigrane Drechselarbeiten aus Holz und Elfenbein oder

Seidenmalereien, wissenschaftliche Instrumente und Musikinstrumente.

Auch rare, exotische und außergewöhnliche Naturgegenstände sowie

Porträts von Menschen oder Tieren, die als »Wunder der Natur« galten,

waren begehrte Sammelstücke. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Kunst-

und Wunderkammer 1974, als sie in Anlehnung an historische Inventare

hier am Ort der einstigen Bibliothek Ferdinands neu aufgestellt wurde.

Ariadne und Bacchus, Italien, 16. Jh.

Diese Figurengruppe aus Alabaster stellt den griechischen Weingott

Dionysos (röm.= Bacchus) und seine Frau Ariadne dar. Die Tochter des

kretischen Königs Minos hatte Theseus geholfen, aus dem Labyrinth ihres

Halbbruders Minotaurus zu entkommen. Sie floh mit ihm zusammen aus

Kreta, wurde aber auf Naxos von ihm zurück gelassen, wo sich der

Weingott in sie verliebte.

Adam und Eva, Deutsch, spätes 16. Jh. (?)

Die beiden Figurengruppen sind Beispiele für die an der Anatomie

geschulte Darstellung nackter Menschen in der Renaissance. Adam und Eva

hatten Künstlern allerdings bereits im Mittelalter eine der wenigen

Gelegenheiten geboten, Akte zu gestalten. Adam nimmt hier den Apfel des

Paradieses aus Evas Hand hinter der Schulter versteckt entgegen.

SPIEGEL, MURANO (?), 2. HÄLFTE 16. JH., SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Nach Art einer Rosette sind um ein Mittelstück 14 blattförmige

Konvexspiegel strahlenförmig angeordnet, sodass eine Multiplikation des

Gespiegelten erreicht wird. Die Spiegelgläser sind auf Pappe aufgelegt

und mit Stanniol unterlegt. Es sind, wie im Mittelalter üblich, konvexe

Rundspiegel. Erst 1516 war es zwei Glasmachern aus Murano gelungen,

plane Glasspiegel herzustellen.

KABINETTSCHRANK, AUGSBURG, ENDE 16. JAHRHUNDERT

ALABASTER, MARMOR, HOLZ, VERGOLDETE BRONZE, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Der Kabinettschrank in Form eines zwölfachsigen, dreigeschossigen

Palastes aus Alabaster und Marmor diente zur Aufbewahrung von Münzen,

Kameen und Schmuck. Einer der vier Treppentürme ist abnehmbar und am

Sockel versperrbar. Dahinter befindet sich ein zylinderförmiger,

drehbarer Holzkasten mit 6 mal 28 übereinander liegenden Laden. Die

besondere Bedeutung des Kabinettschrankes liegt in seiner

Doppeldeutigkeit als kostbares Kunstwerk und raffinierter Tresor.

ESTHER UND AHASVEROS, HANS SCHÖPFER D. A. (?), 1546-1569

ÖL AUF LEINWAND, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, GEMÄLDEGALERIE

1569 erbat sich Erzherzog Ferdinand II. vom Augsburger Patrizier Karl

Villinger dieses Historienbild und stellte es genau an diesem Platz

aus. Es zeigt die alttestamentarische Geschichte von Esther und

Ahasveros. Die schöne, junge Jüdin Esther rettete ihr Volk vor den

Verfolgungen Hamans, dem ersten Minister des Perserkönigs Artaxerxes (=

Ahasveros). Am Ende wurde der Verschwörer hingerichtet und die

Verfolgten gelangten zu hohen Ehren. Im 16. Jh. galt die Geschichte als

Parallelfall zum Kampf der katholischen Kirche gegen den

Protestantismus. Am linken Bildrand ist ein Profilbildnis Kaiser

Maximilians I. erkennbar, der Villingers Vater zum Ritter geschlagen

hatte.

Die Ambraser Sammlung birgt eine der bedeutendsten europäischen

Sammlungen an „Exotica“, von denen etwa die „Ryukyu Schale“, die

einzigen außerhalb Japans erhaltenen Seidentücher aus dem 16.

Jahrhundert oder eine der weltweit fünf erhaltenen Weltchronik in Form

eines Fliegenwedels hervorzuheben sind. Höhepunkte der Ferdinandeischen

Kunst- und Wunderkammer sind die spätmittelalterliche Skulptur aus

Birnbaumholz, das „Tödlein“, der Ambraser „Schüttelkasten“, das Bildnis

des Mannes mit Behinderung, die Familie der Haarmenschen, das Porträt

des riesigen Ambraser Schweins, das einzige zeitgenössische Porträt von

Graf Dracula oder der Ambraser Fangstuhl mit den Trinkbüchern sowie den

beiden Trinkgefäßen des Ambraser Willkomm.

Teller, Urbino, Anfang 17. Jh.

Der Majolika-Teller aus dem frühen 17. Jh. zeigt das Urteil des Paris

nach einem Stich des an Raffael orientierten Marcantonio Raimondi.

Aufgrund eines vergleichbaren Objektes in Braunschweig wird dieser

Teller der Werkstatt des Fayenciers Francesco Patanazzi aus Urbino

zugeschrieben.

FANGSTUHL, DEUTSCH, 2. HÄLFTE 16. JH., EISEN

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, KUNSTKAMMER

Der aus Eisen gefertigte Stuhl ist an der Rückseite in

Eisenschnitttechnik mit floral-grotesker Ornamentik und Jagdmotiven

dekoriert. Er ist durch Scharniere an der Vorder- und Rückseite

zusammenklappbar und wurde im siebten Kasten der Kunstkammer Erzherzog

Ferdinands II. aufbewahrt, wie ein Eintrag im Nachlassinventar von 1596

belegt. Ob er tatsächlich auch bei den Trinkspielen in der Ambraser

Bacchusgrotte verwendet wurde lässt sich nicht eindeutig belegen, ist

aber wahrscheinlich: Wer sich auf den Stuhl setzte, wurde durch einen

verborgenen Mechanismus von zwei Greifarmen festgehalten. Der Gast

wurde erst wieder befreit, nachdem er eine Trinkprobe bestanden hatte.

PEDRO GONZALEZ - DER HAARMENSCH, DEUTSCH, UM 1580, ÖL AUF LEINWAND

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Die außergewöhnlich starke Körperbehaarung des Pedro Gonzalez wird als

Hypertrichosis Universalis Congenita und seit 1993 als „Ambras Syndrom"

bezeichnet. 1537 auf Teneriffa geboren, kam Gonzalez in jungen Jahren

an den Hof König Heinrichs II. von Frankreich, wo er eine gute

Erziehung genoss. 1559 gelangte er in die Niederlande an den Hof

Margarethes von Österreich, die ihn und seine Familie 1583 nach Parma

mitnahm. In der Ambraser Kunst- und Wunderkammer befinden sich drei

Bilder von Haarmenschen, Vater, Sohn und Tochter. Die Bildnisse

entstanden um 1580 in München und waren wohl Geschenke der dortigen

Herzöge an Erzherzog Ferdinand II.

Quilin, China, 18. Jh.

Auf einem am Hinterkopf gehörnten Tier reitet eine aus hellerem

Speckstein gefertigte männliche Figur. Bei dem Tier handelt es sich um

Quilin (Ch'i-lin), ein friedliches, glückverheißendes Fabelwesen. Sein

Erscheinen galt als Anzeichen für die Ankunft eines weisen Herrschers.

In der chinesischen Mythologie ist es außerdem Diener des gerechten

Richters Gao Yao.

Spielbrett mit Schachfiguren, Deutsch, Mitte 16. Jh.

Aus der Anzahl der ursprünglich 64 Figuren ergibt sich, dass von der

Schmalseite des 15 x 8 Felder großen Brettes aus gespielt wurde. Jede

Farbe besteht aus „König", „Dame", 2 „Springern", 2 „Türmen", 2

„Läufern", 2 „Rittern", 2 „Türken", 2 „Bärtigen", 2 „Wappenträgern",

„Bauern" und „Offizieren". Auf den Außenseiten sieht man Justitia und

Venus, Symbole für Kalkül und Kampfeslust.

HERINGSHAI, FUCHSHAI, KUGELFISCH, ECHSEN, KROKODIL - TIERPRÄPARATE

SCHLOSS AMBRAS, INNSBRUCK UND DAUERLEIHGABEN DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS WIEN

Exotische Tiere waren ein wichtiger Bestandteil in Kunst- und

Wunderkammern. Die naturkundlichen Raritäten wurden ausgestopft oder

als Tiergemälde gezeigt. Im Ambraser Inventar von 1596 sind sieben

ausgestopfte Krokodile verzeichnet. Die Originale waren mit Holzwolle

und Stroh nur ungenügend präparierten und sind daher nicht mehr

erhalten. Die hier gezeigten Präparate Heringshai (Lamna nasus)

Fuchshai (Alopias vulpinus), Kugelfisch und die Echsen stammen aus dem

19. Jahrhundert, das Krokodil aus dem 20. Jahrhundert.

ERZHERZOG FERDINAND II., FRANCESCO TERZIO, NACH 1557, ÖL AUF LEINWAND

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) war der zweite Sohn Kaiser

Ferdinands I. Nachdem er 1564 Landesfürst von Tirol wurde, errichtete

er für seine Sammlungen eigens das Unterschloss mit der weithin

berühmten Kunst- und Wunderkammer; die heute einzige am ursprünglichen

Ort erhaltene Kunstkammer der Renaissance. Dort brachte er Bücher,

Gemälde, Kunstwerke, „Wunder der Natur", Exotika aber auch

wissenschaftliche Messinstrumente, Musikinstrumente und Tierpräparate

unter. Das Porträt entstand 1557, dem Jahr seiner geheimen

Eheschließung mit Philippine Welser auf Schloss Bresnitz in Böhmen. Der

Erzherzog trägt die spanische Tracht und auf der Brust die Kette des

Ordens vom Goldenen Vlies.

Ein wesentliches Merkmal der Renaissance ist die Beschäftigung mit der

Antike - der Geschichte, Literatur und Kunst der Griechen und Römer.

Das Antiquarium war dabei ein

Rückzugsort, um bewusst den Studien der Antike nachzugehen und auch, um

relevante Objekte zu präsentieren. Im Ambraser Antiquarium von

Erzherzog Ferdinand II. ging es jedoch nicht primär um den Besitz

originaler Kunstwerke aus der Antike, sondern um die dargestellten

Sujets, wofür Ferdinand Kopien und Abgüsse anfertigen ließ.

In den 85 Nischen ist seine Sammlung von Gips-, Ton- und Marmorköpfen

berühmter Persönlichkeiten der Antike und der Mythologie ausgestellt.

Die 20 Bronzebüsten römischer Imperatoren waren ursprünglich für das

Grabmal Kaiser Maximilians I. gedacht und kamen erst 1695 hierher.

Von den ursprünglich 34 für das Grabmal Maximilians I. geplanten

Imperatorenbüsten aus Bronze sind 20 in Schloss Ambras erhalten

geblieben. Ihre Vorbilder findet man in den Herrscherbildnissen antiker

Münzen. Kaiser Maximilian I. leitete seine Herkunft von den antiken

Imperatoren ab und legitimierte dadurch seine eigene Herrschaft. Sein

Enkel und Testamentsvollstrecker Ferdinand I. verzichtete darauf, die

Büsten in der Innsbrucker Hofkirche aufzustellen. So befanden sie sich

zur Zeit Erzherzog Ferdinands II. zunächst in Schloss Ruhelust, bis sie

1695 ins Antiquarium von Schloss Ambras gelangten.

VISIERUNG ZUM KENOΤΑΡΗ KAISER MAXIMILIANS I., FLORIAN ABEL, 1561 (?)

TEMPERA AUF PAPIER, AUF LEINWAND KASCHIERT KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, KUNSTKAMMER, (SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK)

Der Kenotaph (griech. „leeres Grab") Kaiser Maximilians I. zählt zu den

bedeutendsten Renaissancedenkmälern Europas. Maximilians Enkel

Ferdinand I. ließ ab 1553 die Innsbrucker Hofkirche als Aufstellungsort

errichten und fügte in das ursprüngliche Konzept eine prunkvolle, mit

Marmorreliefs geschmückte Tumba (Hochgrab) ein. Wichtige Szenen aus dem

Leben des Kaisers sollten darauf dargestellt werden. Die Vorzeichnungen

in Originalgröße dafür schuf der Prager Hofmaler Florian Abel. Diese

Visierung auf Papier ist eine grafische Rarität des 16. Jahrhunderts.

Sie war ursprünglich in der Bibliothek Erzherzog Ferdinands II.

verwahrt, und hat sich bis heute erhalten.

In den 1560er Jahren baute Ferdinand die mittelalterliche Burg zu einem

prächtigen Renaissanceschloss um und schenkte es seiner geheimen Frau,

Philippine. Das Hochschloss war ihr Bereich: Hier badete sie, hier

pflegte sie ihr Arznei- und Kräutergärtlein, hier fanden Feste statt!

Das später erbaute Unterschloss war Ferdinand vorbehalten. Es besteht

aus mehreren Gebäudeteilen. Hier richtete er seine berühmte Kunst- und

Wunderkammer, die Rüstkammern und seine Bibliothek ein: Bibliotheca et

Musaeum.

MODELL VON SCHLOSS AMBRAS, INNSBRUCK, 1858, GIPS

Erzherzog Karl Ludwig, jüngerer Bruder Kaiser Franz Josephs I., ließ

Schloss Ambras von 1855 bis 1858 zu seiner Sommerresidenz umbauen. Die

Architekten Ludwig und Heinrich Förster verwendeten dem Zeitgeschmack

entsprechende neugotische Gestaltungselemente, die das Gipsmodell

anschaulich dokumentiert: Der Spanische Saal erhielt eine neue

Westfassade in Form eines Stufengiebels; der Bergfried des

Hochschlosses wurde um eine vierte Etage aufgestockt und mit einem

schlanken Türmchen bekrönt; der Südfassade ein bis zum zweiten

Obergeschoß reichender Treppenturm und Balkone hinzugefügt. Das

Vorschloss, in dem sich ursprünglich der Speisesaal befand, wurde zu

einem von Zinnen bewehrten „Terrassenstöckl". Die größte Veränderung im

Schlosspark war die neue, breit angelegte Auffahrtsrampe vom

Unterschloss zum Hochschloss.

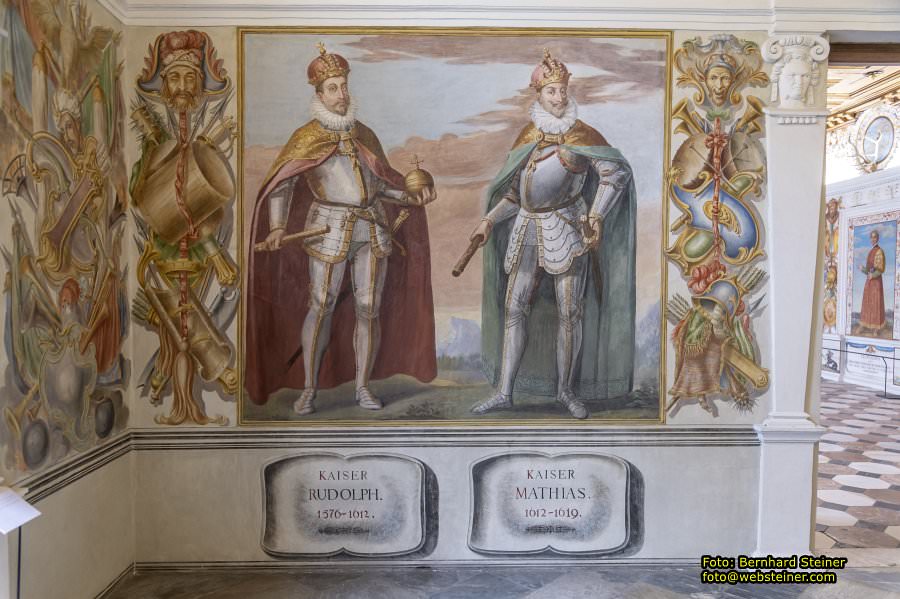

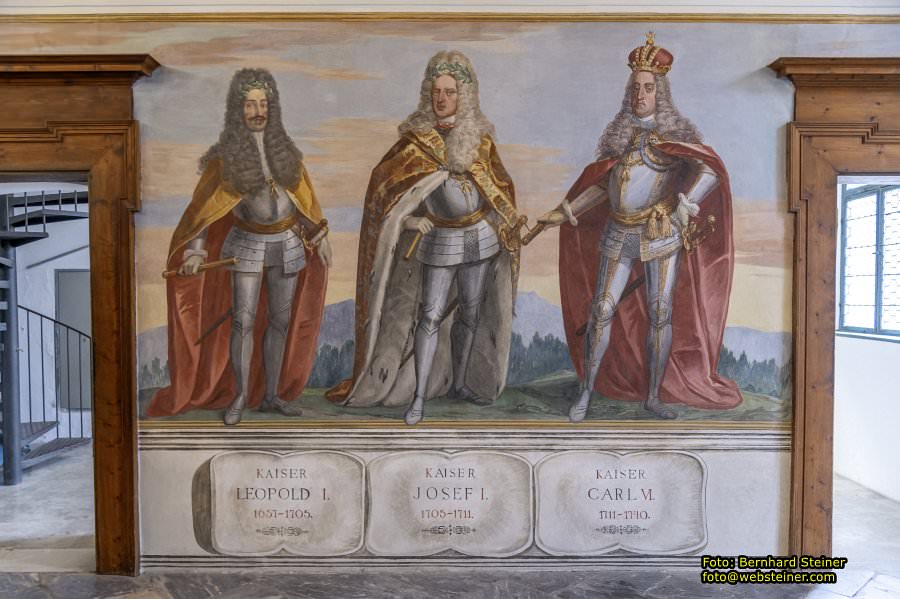

Der Zugang zum Spanischer Saal erfolgt über das östlich davon gelegene Kaiserzimmer,

dessen Stuckarbeiten zur ursprünglichen Gestaltung gehören. Sie stellen

die ersten zwölf römischen Imperatoren – von Cäsar bis Domitian – dar.

Die malerische Gestaltung ist in das Jahr 1719 zu datieren und setzt

die Thematik des Spanischen Saales fort. Sie zeigt zehn Porträts der

Nachfolger von Ferdinand II. als Landesfürsten von Tirol, beginnend bei

Kaiser Rudolf II. und endend bei Kaiser Karl VI.

Kaiserzimmer: KAISER RUDOLPH. 1576-1612, KAISER MATHIAS. 1612-1619.

Kaiserzimmer: KAISER LEOPOLD I. 1057-1705, KAISER JOSEF I. 1705-1711, KAISER CARL VI. 1711-1740

Der Spanische Saal wurde als

Repräsentationsraum errichtet und zählt zu den bedeutendsten

freistehenden Saalbauten der Renaissance. Die Fresken an den Sockeln

und über den Fenstern sind von der römischen Antike beeinflusst. Sie

zeigen die Taten eines der größten antiken Helden: Herkules. Unter den

Fenstern sind Darstellungen aus der Lebensgeschichte von Romulus und

Remus zu sehen. Die Fensternischen sind mit Groteskmalereien dekoriert,

welche zu wesentlichen Stilelementen der Renaissance wurden. Die

gemalten Trophäen an den Pfeilern erinnern an die bei römischen

Triumphzügen mitgeführten erbeuteten Waffen. Die Wandfelder zeigen 27

ganzfigurige Porträts der Grafen von Tirol bis hin zu Erzherzog

Ferdinand II. Dieser ist als selbstbewusster Renaissancefürst in der

Rolle des Herkules abgebildet.

Der Repräsentationssaal Spanischer Saal

zählt zu den schönsten freistehenden Saalbauten der Renaissance. Er

wurde 1569–1572 nach den Vorstellungen Erzherzog Ferdinand II.

errichtet. Ursprünglich als „Großer Saal“ bezeichnet, ist seit dem 19.

Jahrhundert der Name Spanische Saal geläufig. Bestimmend für den

festlichen Gesamteindruck des Saales sind vor allem die von Conrad

Gottlieb, dem Hoftischler Ferdinands, aus verschiedenen Holzarten

zusammengesetzten Türen und die zum Teil vergoldete und ebenfalls

intarsierte Holzkassettendecke.

INTARSIENTÜR, CONRAD GOTTLIEB, 1572

EICHE, BIRNE, ERLE, NUSS, LINDE, WEIDE, ROSENHOLZ - SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Die gesamten Holzarbeiten des Spanischen Saals waren dem

Erzherzoglichen Hoftischler Conrad Gottlieb übertragen worden, so auch

die prunkvolle Decke. Sein Monogramm »CG« ist an der westlichen Saaltür

in die Intarsien eingelassen. Ansonsten zeigen diese vor allem

Grotesken und Trophäen.

Die malerische Gestaltung des 43 m langen Saales wird von den 27

ganzfigurigen Porträts der in Tiroler Landesfürsten bestimmt und reicht

von Graf Albrecht I. von Tirol über die Grafen von Görz-Tirol und

Margarethe Maultasch bis zu den Habsburgern, um mit Erzherzog Ferdinand

II. zu enden. Diese Gemälde von Giovanni Battista Fontana wurden im

Zuge einer ersten umfassende Restaurierung in den Jahren 1878–1880, die

aufgrund großer Feuchtigkeitsschäden nötig geworden waren,

rekonstruiert, wobei auf die Vorlagen von Kupferstichen von Dominicus

Custos zurückgegriffen wurde, die von den Originalen im 16. Jahrhundert

angefertigt worden waren. Die Porträts stehen vor einem

Landschaftshintergrund, wodurch der Saal nach beiden Seiten geöffnet

scheint. An den Sockeln der Ost- und Westwand sind die Tugenden und

freie Künste dargestellt, an den Sockeln der Südwand Szenen aus der

Geschichte von Romulus und Remus und an der Nordwand der

Herkulesmythos, wobei dieser erst im 19. Jahrhundert ergänzt wurde. Von

der Groteskenmalerei auf der Fensterseite hingegen konnte der

Originalzustand des 16. Jahrhunderts restauriert werden.

Architektonisches Herzstück des Hochschlosses ist der Innenhof,

der zwischen 1564 und 1567 mit typischen Themen der Renaissance

gestaltet wurde. Seine Freskomalerei in Grisailletechnik (franz., gris

= grau) zählt zu den am größten und besten erhaltenen ihrer Art.

Rundum zieht sich ein Bacchuszug mit Wagen, Satyrn und Bacchanten. In

einer Szene musiziert Orpheus vor den Tieren. Allegorien der Freien

Künste Musik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Grammatik, Dialektik

und Rhetorik, aber auch Musen, Schlachtenszenen und Ritter in

fantastischen Rüstun-gen schmücken die Wände. Gezeigt werden

alttestamentarische Heldinnen wie Judith, Esther und Jael oder Judith

mit dem Haupt des Holofernes. Die Tugenden Fides (Glaube), Spes

(Hoffnung), Caritas (Nächstenliebe), Justitia (Gerechtigkeit),

Prudentia (Klugheit), Fortitudo (Standhaftigkeit), Temperantia

(Mäßigkeit) und Sapientia (Weisheit) sind genauso dargestellt wie die

„neuen Helden" Alexander der Große, Gottfried von Bouillon, David,

Artus, Karl der Große, Judas Makkabäus, Josua, Hector und Caesar.

Erzherzog Franz Ferdinand (1863-1914) war der letzte Habsburger, der in

Schloss Ambras seine Spuren hinterlassen hat. 1913 erhielt er von

Kaiser Franz Joseph I. beträchtliche Geldmittel und die Genehmigung,

einen großen Umbau des Schlosses „nach seinem Gutdünken" durchzuführen.

Neben der baulichen Wiederherstellung des Hochschlosses in das

ursprüngliche Erscheinungsbild der Renaissance plante der Erzherzog

auch einen elektrischen Aufzug. Auf Grundrissplänen von 1913 ist dieser

Aufzug eingezeichnet. Als 1914 Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo

ermordet wurde und der erste Weltkrieg ausbrach, kamen die Bauarbeiten

in Schloss Ambras zum Stillstand. 1920 wurden der bereits errichtete

Liftschacht sowie Mauer- und Deckendurchbrüche wieder geschlossen.

2024 wurde der Lift schließlich an exakt jener Stelle errichtet, die

bereits vor 111 Jahren für den elektrischen Aufzug Franz Ferdinands

vorgesehen war. Er erschließt alle drei Stockwerke des Hochschlosses.

Im Erdgeschoß gewährt eine Glastüre im Inneren des Lifts einen Blick in

den ehemaligen Heizraum für das Bad der Philippine Welser.

Das Bad der Philippine Welser,

Schlossherrin von Schloss Ambras und erste Gemahlin Erzherzog

Ferdinands II., stellt eine kulturgeschichtliche Rarität dar. Es

handelt sich mit Wanne, Schwitz- und Heizraum sowie dem Ruheraum um die

einzig noch vollständig erhaltene Badeanlage des 16. Jahrhunderts. Der

Umkleideraum, die sogenannte „Abziehstube“, weist eine reiche hölzerne

Kassettendecke auf, die Wände haben bis auf eine Höhe von ca. 1,60

Metern eine Holzvertäfelung, datiert mit der Jahreszahl 1567. Oberhalb

der Wandtäfelung befindet sich ein umlaufender Fries in Freskomalerei,

der zwischen 1563 und 1567 vermutlich von Hanns Polhammer geschaffen

wurde. Die eher schlecht erhaltenen Fresken zeigen Szenen einer

Festgesellschaft in einer Laube, eine Jungbrunnendarstellung oder das

Motiv Diana im Bade.

Die „Abziehstube" wurde 1567 mit Holz vertäfelt und darüber mit einem

umlaufenden Fries in Freskomalerei geschmückt. Als Vorlagen dienten

Badedarstellungen von Albrecht Dürer, Virgil Solis, Hans Sebald Beham

und Georg Pencz aus der Sammlung von rund 5.000 Kupferstichen und

Holzschnitten, die Erzherzog Ferdinand II. besaß.

Fresko links vom Fenster: Die Tischlaube von Virgil Solis wurde zu einem runden Tisch verändert. Möglicherweise sollte sie damit

der Rotunde angeglichen werden, jenem Tisch im Garten, welcher samt

seinen Gästen mit Wasserkraft in schnellere oder langsamere Drehungen

versetzt werden konnte. Die Darstellung ist ein Hinweis darauf, dass

das Baden stets mit Geselligkeit, Essen und Trinken verbunden war.

Bad der Philippine Welser - Das Wannenbad:

Die Badewanne ist etwa 1,60 Meter tief in den Boden eingelassen und mit

verzinntem Kupferblech verkleidet. Die Badenden saßen nicht auf dem

Wannenboden, weil dort heiße Steine für die Wassererwärmung lagen; sie

benutzten vielmehr Schemel oder Bänke. Der steinerne Hocker mit

hölzerner Sitzfläche gehört zum ursprünglichen Bestand. Zum

Zurücklehnen war ein „hülzerns Haubtküssen" vorhanden. Die Wandtäfelung

ist original aus dem 16. Jahrhundert. Der Fußboden hingegen wurde im

19. Jahrhundert mit vorhandenen Holzresten erneuert. Die Holzdielen

fallen zur Raummitte hin ab und weisen Rillen auf, durch die das

Spritzwasser abfließen konnte. Eine Wasserleitung transportierte das

heiße Wasser aus dem Heizraum in die Wanne, während das kalte direkt

über eine Rohrleitung aus dem Keuchengarten heraufgeführt wurde.

Inventare und erhalten gebliebene Rechnungen geben uns ein gutes Bild

von der ursprünglichen Ausstattung: Aus zwei Hähnen mit Löwenköpfen

lief das kalte und warme Wasser in die Wanne. Auf der marmornen Ablage

vor dem Badfenster stand ein Springbrunnen, der mit bemalten

Tierfiguren dekoriert war. Außerdem gab es hier mehrere Schaffe aus

Kupfer sowie Becken aus Messing, „Lassköpfe" (= Saugnäpfe) samt einem

Fass für den Aderlass, ferner ein Laugenfass mit Sieb und Kellen aus

Messing. Hier ließen die Badenden sich das Haar waschen, die Rasur

vornehmen und sich schröpfen. Die dabei verwendeten Utensilien wie

Kämme und Kosmetika wurden nicht im Bad verwahrt, sondern vom Barbier

oder aus den Wohnräumen mitgebracht. So befand sich auch das berühmte

Toilettekästchen der Philippine Welser in ihren persönlichen Gemächern

des zweiten Stockwerks (heute: Kunsthistorisches Museum Wien).

Die wechselhafte Geschichte der St.-Nikolaus-Kapelle reicht bis ins 14.

Jahrhundert zurück. Ihr heutiges Erscheinungsbild geht auf das 19.

Jahrhundert zurück, als der Statthalter von Tirol, Erzherzog Karl

Ludwig, die schadhaften Wandmalereien des 16. Jahrhunderts abschlagen

ließ und eine allgemeine Neugestaltung bei August von Wörndle in

Auftrag gab. Mit ihrer künstlerisch gelungenen Gestaltung von 1862

stellt die Kapelle im Schloss ein wichtiges Bindeglied vom Mittelalter

über die Renaissance bis zur jüngeren Vergangenheit dar. In der Kapelle

ist heute ihr bedeutender Kapellschatz ausgestellt.

DIE ST. NIKOLAUSKAPELLE

1867, WANDMALEREI: AUGUST VON WÖRNDLE, ALTAR UND KIRCHENGESTÜHL: MICHAEL STOLZ

Die Geschichte der St. Nikolauskapelle von Schloss Ambras reicht bis

ins 14. Jahrhundert zurück. Nach ihrer ersten Weihe im Jahr 1330

folgten zahlreiche Umbauten. Das heutige Erscheinungsbild der Kapelle

geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als der Statthalter von Tirol,

Erzherzog Karl Ludwig (1832-1896), Schloss Ambras für seine Zwecke

adaptieren ließ.

Im Jahr 1864 erhielt Maler August Wörndle den Auftrag, die Kapelle „al

secco" auszumalen. Die 1867 fertiggestellten Malereien zeigen unterhalb

der Langhausfenster an der Nordwand die Geburt Christi, Christus

lehrend und die Kreuzigung, an der Südwand Auferstehung, Himmelfahrt

und Sendung des Heiligen Geistes. Im Chorbogen in einer spitzgiebeligen

gemalten Nische sind der Heilige Josef und die Unbefleckte Empfängnis

dargestellt. An der Brüstung der Oratoriumsfenster zeigt das mittlere

von jeweils drei Feldern Christus als Sämann bzw. als guten Hirten. Die

Glasfenster wurden von den Brüdern Neuhauser aus der Innsbrucker

Glasmalereischule 1863 nach Entwürfen August Wörndles angefertigt.

Ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammen die Kirchenbänke und der

neugotische Altar mit der Statue des Heiligen Nikolaus in einer

Baldachinnische vom Bildhauer Michael Stolz. An der Stirnseite der

Predella sind die Figuren der Heiligen Rudolf, Franziskus, Joseph,

Elisabeth und Gisela in Blendarkaden eingestellt. Mit ihrer

neugotischen Ausstattung stellt die Kapelle ein wichtiges Bindeglied

zwischen Vergangenheit und Gegenwart dar.

Paradies- und Arzneimittelgarten

Der Weg vom Spanischen Saal über eine Wendeltreppe zum Hochschloss

hinauf führt an einem nach Osten ausgerichteten Gärtchen für

Arzneimittelkräuter vorbei. Seit dem Mittelalter war es, vor allem in

Klöstern, üblich, Pflanzen zu medizinischen Zwecken anzubauen.

Erzherzog Ferdinand II. hatte ein besonderes Interesse an der Medizin,

was durch seine beachtliche Sammlung klassischer und zeitgenössischer

medizinischer Literatur in der Ambraser Bibliothek dokumentiert ist.

Die Grundlage für die heutige Auswahl der Heilpflanzen bildet das in

der Ambraser Sammlung erhaltene Arzneimittelbuch der Philippine Welser

von 1560/1570. Anna Welser, die Mutter von Philippine, der

Schlossherrin von Ambras und Erzherzog Ferdinands erster Gemahlin,

hatte es für ihre Tochter anfertigen lassen.

Die Glassammlung Strasser ist eine der bedeutendsten Glassammlungen

weltweit. Kostbare Gläser aus den wichtigsten europäischen

Glaserzeugungsgebieten bieten einen Einblick in die Geschichte der

Glaskunst von der Renaissance bis zum Barock.

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER

Die Sammlung Strasser ist eine der weltweit bedeutendsten

Glassammlungen. Sie wurde in mehr als 50-jähriger Sammeltätigkeit von

Prof. Rudolf Strasser angelegt und umfasst insgesamt über 300 kostbare

Gläser von der Renaissance bis zum Klassizismus aus den wichtigsten

europäischen Glaserzeugungsgebieten. 1919 als Rudolf Strasser von

Györvár in Pressburg (Bratislava) geboren und im elterlichen

Barockschloss Majorháza aufgewachsen, waren es „lachende"

Biedermeiergläser, wie der Sammler sie gerne bezeichnet, die zu Hause

durch Licht und Farbe seine Aufmerksamkeit fingen.

Nach bewegten Jahren im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und in

politischer Haft wirkte Strasser als Mitarbeiter des späteren

Bundeskanzlers Julius Raab im Wiederaufbau Österreichs. 1954 verlegte

er seinen Wohnsitz in die USA. Als Korrespondent österreichischer

Medien und Banker an der Wall Street kam der Liebhaber von Literatur,

Geschichte, Porzellan und Glas in Berührung mit vielen namhaften

Sammlern und Kunsthändlern, die von Europa in die Neue Welt

ausgewandert waren. Seine eigene Sammeltätigkeit begann Rudolf Strasser

in diesem aufregenden New York der späten 1950er Jahre. Eine enge

Zusammenarbeit mit dem Corning Museum of Glass im Staat New York

brachte Impulse zu Studien und Publikationen.

Das besondere Interesse der Sammlung lag bald auf der historischen

Aussage der Gläser. Gerade Erzherzog Ferdinand II., Herr von Ambras und

Gründer der musealen Sammlung dieses Schlosses, prägte mit seiner

Vorliebe für die Glaskunst und den menschlichen Dimensionen seiner

Sammellust das Kunstverständnis Strassers. Der Glasschnitt des Barock

und die Eigenart des böhmischen Hausmalers Ignaz Preissler, aber auch

die Anmut diamantpunktierter Gläser der Niederlande des späten 18.

Jahrhunderts gehören zu seinen favorisierten Bereichen der

Glasveredelung. Nach Österreich zurückgekehrt, kam die Sammlung

Strasser 2004 in den Besitz des Kunsthistorischen Museums Wien, 2013

wurden siebzig Objekte der Wiener Kunstkammer zugeordnet. Der weitaus

größere Anteil der Gläser fand im gleichen Jahr seine endgültige Heimat

in Schloss Ambras.

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - FARBGLÄSER UND EMAILMALEREI

Die Ähnlichkeit der farblosen Gläser mit dem Bergkristall war eine

Attraktion, doch auch das Leuchten farbiger Gläser wurde bereits in der

Antike geschätzt. Die Herstellung von Farbglas durch Beimischung von

Metalloxiden wurde in venezianischen Hütten des 15. Jahrhunderts

perfektioniert und in der Folge auch im Norden aufgenommen. Der Reiz

der Farbigkeit erhielt durch die Kaltmalerei und besonders durch die

Entwicklung der Emailmalerei weitere Ausdrucksmöglichkeiten. Gerade

nördlich der Alpen kam die Technik zu ihrer charakteristischen Blüte.

Narrative weltlich-politische oder religiöse Bildthemen, heraldische

Motive oder Ornamente, die sich an der Hafnerkunst orientierten,

schmückten einen hohen Anteil der Gläser im 16. und vor allem im 17.

Jahrhundert. Die opaken Dekore wurden zunehmend dichter und überzogen

die Gefäße oft gänzlich.

Die Emailfarbe besteht aus einem mit Metalloxiden gefärbten Glasfluss,

der zu Pulver zerrieben und zu einem Brei gerührt mit Pinseln auf die

Glasoberfläche aufgetragen und dann bei einer Temperatur von ungefähr

600 Grad Celsius eingebrannt wird. Bei diesem Prozess verschmilzt die

Emailfarbe mit der Glasoberfläche. Für die Bemalung mit Emailfarben

sind unkomplizierte Formen am besten geeignet. So sind es vor allem die

zylindrischen Humpen, die im 17. Jahrhundert reich bemalt und mit

Trinksprüchen beschriftet werden. Diese Humpen illustrieren die rauen

Trinksitten des Nordens, wobei nach Ausruf eines Trinkspruchs eine oft

zur Bewusstlosigkeit führende Menge geschluckt werden musste.

Vanitasbecher (Lautenspieler, Tod und Mädchen)

NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, DATIERT 1598 //ENTFÄRBTES GLAS, DIAMANTGRAVUR //H. 14.9 CM. D. 10,5 CM

Flügelkaraffine mit Doppeladler

NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, UM 1690 //ENTFÄRBTES UND BLAUES GLAS, DIAMANTGRAVUR //H. 14 CM

Krug mit Blattranken

SÜDLICHE NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, UM 1670 //ENTFÄRBTES UND BLAUES GLAS, DIAMANTGRAVUR//H. 13,5 CM, D. 12,3 CM

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - DIE GLASHÜTTE HALL 1534-1615

Im Jahr 1534 gründete der Augsburger Montanist Wolfgang Vitl

(1495-1540) die erste Glashütte Tirols in Hall bei Innsbruck. Sein Ziel

war, Gläser nach venezianischer Art zu erzeugen. Zuvor bezog das Land

deutsches und böhmisches Waldglas, aber auch das begehrte farblose Glas

aus Murano. Vitl errichtete sein Werk nahe der Schiffslände und des

Holzrechen, wo das Triftholz aus dem Oberinntal und dem Engadin

aufgefangen wurde. Wegen des extremen Holzbedarfs durfte nur ein

Schmelzofen unterhalten werden. Trotz seiner Beziehungen zu

süddeutschen und Haller Patrizierfamilien und der erfolgreichen

Herstellung von Scheibenglas starb Vitl hochverschuldet.

Sebastian Höchstetter, aus einer geadelten Augsburger Handels- und

Gelehrten-familie und ein Gläubiger Vitls, übernahm die Glashütte und

führte sie durch den Export von Scheibenglas und farblosen Trinkgläsern

zu beachtlicher Blüte. Sein Bruder, der Tiroler Regierungsrat

Chrysostomus Höchstetter, setzte die Produktion ab 1569 mit

Unterstützung des Hauses Habsburg fort, das über die Höchstetter auch

Darlehen erhielt. Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) bezog bereits als

Statthalter in Prag Gläser aus Hall, die von der Formentradition

deutscher Glashütten geprägt waren. Ab 1599 verpachtete der Erbe

Hieronymus Höchstetter die Hütte an Paul Kripp, der 1615 ihr Ende

besiegelte. Glas aus Böhmen, Schlesien und Sachsen dominierte

inzwischen den Markt. Nach einer wechselvollen Geschichte musste 2011

die Umfassungsmauer der Hüttenanlage einem Wohnbau weichen. Kurz zuvor

hatten archäologische Grabungen Scherben und Gefäßfragmente, Reste von

Rohstoffen und Werkzeugteile zu Tage gebracht. Die Funde geben

wertvolle Einblicke in die technischen Möglichkeiten der Glashütte, die

einst als „zier des landes" galt.

DIE KUNST DES GLASSCHNITTS

Ein von Christoph Weigel in Nürnberg um 1700 herausgegebenes Büchlein zu den Ständen enthält die kommentierte Illustration: Der Glasschneider /Unbedachtsams Wagen bringt für Nützen Klagen

und beschreibt damit auch die Herausforderung des Glasschnitts. Man

benötigte Glas, das mit genügend Härte und Wandungsstärke dem Einwirken

des Glasschneiders standhalten konnte. Zum ersten Mal in der

Glasgeschichte war nicht Venedig der Vorreiter einer

Veredelungstechnik, die in der Lagunenstadt erst im 18. Jahrhundert

unter der Bezeichnung „à la façon de Bohème“, nach ihrem böhmischen

Ursprung benannt, zur Anwendung kam.

Als ideales Medium des Glasschnitts eignete sich Kreideglas, wie es

1683 von Michael Müller in Südböhmen entwickelt wurde. Als Werkzeug

dienten verschieden große Kupferscheiben, die über eine mit dem Fuß

betriebene Welle zum Rotieren gebracht wurden. Auf dem Rand der

Kupferscheiben wird ein „Schmirgel" oder „Trippel" aus Glaspulver mit

Ölzusatz aufgetragen, wodurch das weiche Kupfer die nötige Schneidkraft

erhält. Gleichzeitig verdeckt der Schmirgel den entstehenden Schnitt

vor dem Glasschneider, der die erwünschte Feinheit seiner Arbeit nur

durch erfahrenes Gefühl für seine Materialien zustande bringen kann.

Zunächst waren es einfache Blumenmotive oder figürliche Darstellungen,

die im Laufe des 17. und vor allem in der ersten Hälfte des 18.

Jahrhunderts zu aufwendigen und malerischen Kompositionen anwuchsen.

Die Nürnberger Glasschneider hatten bereits zur Mitte des 17.

Jahrhunderts die lebendige Kombination aus matten und polierten

(geblänkten) Details des Glasschnitts erreicht, der in Böhmen und

Schlesien um 1730 zur Vollendung gebracht wurde.

Becher mit erotischer Jagdsymbolik

NORDBÖHMEN, UM 1680 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNΙΤΤΕΝΗ H. 11.3 CM. D. 9.5 CM

Becher mit St. Veitsdom in Prag und erzbischöflichem Wappen

NORDBÖHMEN, VOR 1692 // ENTFARBTES GLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN // H.

12 CM. D. 10 CM // WAPPEN DES ERZBISCHOFS JOHANN FRIEDRICH WALDSTEIN

(1642-1694)

Pokal mit Waldstein-Wappen und Fortuna

NORDBÖHMEN, RIESENGEBIRGE, DATIERT 1685//ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNITTEN,

TEILS POLIERT //H. 26,8 CM. D. 8,7 CM //INITIALEN „B.W.", „G.W." FÜR

BERTHOLD WALDSTEIN

Deckelpokal mit Fritillaria und Insekt

SCHLESIEN, UM 1720 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 33 CM, D. 10,5 CM

Deckelpokal mit Jagd- und Fischerei-Szenen

NORDBÖHMEN, UM 1720 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 35,8 CM. D. 12,6 CM

Deckelpokal mit farbigen Glassteinen

NORDBÖHMEN, ISERGEBIRGE, UM 1700 //ENTFÄRBTES, GRÜNES, ROTES UND BLAUES GLAS. GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN //H. 26,5 CM, D. 8 CM

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - DIAMANT UND GLAS

Zu den frühesten Dekoren des venezianischen Glases gehört der

Diamantriss, auch Diamantgravur genannt. Ein Stift mit Diamantspitze

wird dabei über die kalte Oberfläche des Glases gezogen und graviert

Ornamente oder Beschriftungen ein. In Venedig wurden seit dem 13.

Jahrhundert zahlreiche Verordnungen erlassen, um die Herstellung von

Glas, das bald zu einem sehr bedeutenden Luxusexportartikel werden

sollte, streng zu regeln. Die Gestaltung der frühen venezianischen

Gläser war stark von byzantinischen Vorbildern mit ihren

aufgeschmolzenen oder in Email gemalten Dekoren beeinflusst, jenen

Gläsern, mit denen Venedig seit Jahrhunderten Handel betrieb. Zu den

eigenständigen Erfindungen Venedigs gehören das Farbglas und die Faden-

und Netzgläser („vetro a fili" und „vetro a ritorti"). Auch der

Diamantriss, der wie viele Techniken der Glasverdedelung bereits in der

Antike bekannt war, kam in Venedig zu eigener Ausprägung.

Die Signoria gewährte 1549 dem Glasmacher Vincenzo di Angelo dal Gallo

ein Privileg zur Ausübung des Diamantrisses, wobei überliefert ist,

dass diese Technik bereits um 1540 eingeführt war. Als eine der

delikatesten Veredelungstechniken respektierte der Diamantriss die

angestrebte Transparenz des Glases. Die Ausführung erforderte eine

geübte Hand, da nachträgliche Korrekturen nicht möglich waren. Doch

nicht nur die Technik an sich wurde von Venedig aus durch Europa

verbreitet, auch die floralen und geometrischen Ornamentmotive finden

sich vielerorts wieder, so auch in Hall und Innsbruck, und erschweren

eine definitive lokale Zuschreibung.

EIN KUNSTWERK DER ALCHEMIE: GOLDRUBINGLAS

Die tiefrote Farbpracht des Goldrubinglases wurde im 17. und 18.

Jahrhundert durch Montierungen aus Gold und Silber sowie mit Gold- und

Schnittdekoren auf kostbare Art gesteigert. Gold ist auch Bestandteil

des Glases selbst, das dem Rubin gleich scheinen sollte. Diesem

feurigen Edelstein wurden seit jeher stärkende Kräfte nachgesagt. Rot

wurde zudem mit Macht und Privileg assoziiert. In der Alchemie hoffte

man, über die Goldrubinglas-Experimente den „Stein der Weisen" zu

erlangen, jene Substanz, die unedle Metalle in Gold oder Silber

verwandeln sollte.

Gold wird in Königswasser (Salpeter- und Salzsäure) gelöst. Es entsteht

Goldchlorid, das mit einer Zinnlösung vermischt das Gold in seine

atomare Form zurückführt. Diese purpurfarbene Substanz wird der

Glasschmelze beigefügt. Zunächst bleibt das Glas farbfrei, erst durch

nochmaliges Erhitzen (Tempern) auf 600 Grad Celsius entsteht die

Rotfärbung. Die Goldteilchen werden durch die hohe Temperatur stark

beweglich und wachsen zu gleichförmigen Nanopartikeln oder auch

Goldkolloiden (6-8 Nanometer; 1 Nanometer=1 Millionstel Millimeter) an.

Diese Partikel reflektieren rotes Licht, da sie vor allem die Grün- und

Blauanteile des Lichtspektrums absorbieren. Johann Kunckel (um

1632-1703) gilt als Pionier des Goldrubins. Er stammte aus einer

hessischen Glasmacherfamilie und stand als Alchemist im Dienst des

Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688).

Überfangener Rubinglasflakon mit Weinlaubdekor

DRESDEN, UM 1720/ GOLDRURINGLAS MIT FARBLOSEM GLAS ÜBERFANGEN,

GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, VERGOLDETE SILBERMONTIERUNG / H. 12,2 CM

Sechs Likörgläschen mit Früchtefestons

BOIMEN, UM 1700// GOLDRUBINGLAS GESCHNITTEN, VERGOLDETE SILBERMONTIERUNG H. ca. 5.5 CM

Krug mit Vögeln und Früchten

BOHMEN, UM 1700//GOLDRUBINGLAS, GESCHNITTEN, VERGOLDETE BRONZEMONTIERUNG / H. 30 CM. D. 9 CM

Becher mit Wappen der Allgäuer Familien Ebertz und Jenisch

GRAVUR: BÖHMEN ODER NÜRNBERG 1707 DATIERT // GLAS: BÖHMEN, UM 1700//

GOLDRURINGLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 10 CM. D. 9

CM

ERZHERZOG FERDINANDS II. POSTREISE NACH BRÜSSEL

NIEDERLÄNDISCH, 2. HÄLFTE 16. JH., ÖL AUF LEINWAND

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, GEMÄLDEGALERIE

1555 reiste Erzherzog Ferdinand II. im Auftrag seines Vaters, König

Ferdinands I., nach Brüssel. Er sollte seinen Onkel Kaiser Karl V. von

der Abdankung abhalten, der mit seiner Bemühungen um eine

Vormachtstellung des Katholizismus gegenüber dem Protestantismus

politisch gescheitert war. Die Reise ist in simultan wiedergegeben:

Rechts sieht man den Zug des berittenen Gefolges bis hin zu Ferdinand

II., dessen Ankunft von Hornisten angekündigt wird. Links ist die

Begrüßung vor einem Gebäude dargestellt, in dessen Obergeschoss das

Krankenbett Karls V. zu erkennen ist. Der Hintergrund zeigt die

Stadtsilhouette von Brüssel. Das Gemälde hatte ursprünglich seinen

Platz in Ferdinands Ambraser Bibliothek.

Die Zeit um 1500 gilt als „Geburtsstunde" des modernen Postwesens.

Maximilian I. benötigte für sein zersplittertes Herrschaftsgebiet ein

funktionierendes Nachrichten- und Transportsystem. Diesem Bedarf kam

die Familie Taxis nach, deren Mitglieder bereits als Kuriere in

Diensten der Päpste und der Republik Venedig tätig waren. Aufgrund

ihrer familiären Verzweigung konnten sie ein europaweit tätiges

Unternehmen aufbauen. Ab 1550 hatte die durch Heirat entstandene

Seitenlinie der Bordogna von Taxis Firmensitze in Brixen, Bozen und

Trient. Ihre wirtschaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten führten

zu einem Naheverhältnis zum Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand

II., dem Begründer der Ambraser Sammlungen. Damit verbunden war auch

ihre aktive Teilnahme am Innsbrucker Hofleben.

Die Bordogna von Taxis sicherten sich durch ihr unternehmerisches

Geschick von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Verstaatlichung der

Post 1769 das Vertrauen der Habsburger. Ihre Leistungen wurden dabei

durch die Verleihung der Postmeisterwürde auf Lebenszeit sowie durch

die Erhebung in den Freiherrenstand honoriert. Die Postmeisterporträts der Taxis-Bordogna erzählen gemeinsam mit

Dokumenten aus dem Archiv der Taxis-Bordogna die Geschichte der

Trientner Postmeister sowie die Entwicklung des Postwesens in Tirol.

Schloss Ambras Innsbruck besitzt eine Vielzahl an historischen

Kachelöfen, die in den Räumen des Hochschlosses bewundert werden

können. In ihren unterschiedlichen Stilrichtungen vom 16. bis ins 19.

Jahrhundert dokumentieren sie anschaulich die Hafnerkunst aus jenen

Zeiten, in denen das Schloss für Wohnzwecke genutzt wurde. Ihr

aufwändiger Dekor, ihre Farbigkeit und ihr vielschichtiges Bildprogramm

machen sie zu repräsentativen Objekten.

KACHELOFEN - BOZEN, ANFANG 18. JAHRHUNDERT, ΤΟΝ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Die vierseitige Basis ruht auf vier sitzenden Löwen. An den Ecken

fungieren römische Krieger als Karyatiden, in den muschelbekrönten

Feldern dazwischen sind Reiterstandbilder dargestellt. Die Ecken des

sechseckigen Aufsatzes bestehen aus gedrehten Säulen, dazwischen sind

in violett-braunem Rahmen Kriegergestalten dargestellt. Die

durchbrochene, weißglasierte Bekrönung zeigt Engel, die leere, gekrönte

Schilde tragen, und sich mit Männerbüsten abwechseln.

Auf drei Stockwerken des Hochschlosses befindet sich die Habsburger Porträtgalerie.

Sie umfasst Gemälde aus der Zeitspanne vom 14. bis 18. Jahrhundert,

eine Zeit also, in der die Habsburger wie kaum eine andere europäische

Herrscherdynastie die Geschicke Europas mitbestimmt haben und mit den

wichtigsten Herrscherhäusern verwandt oder verschwägert waren.

Ausgestellt sind Porträts der Habsburger wie Kaiser Maximilian I.,

Kaiser Karl V., König Philipp II. von Spanien und der jungen Maria

Theresia, aber auch von Mitgliedern anderer Herrschergeschlechter etwa

Königin Elisabeth I. von England, der Wittelsbacher, Medici, Valois, u.

a. m. Der Rundgang durch die Galerie auf drei Stockwerken des

Hochschlosses gestaltet sich als eine Reise durch die europäische

Geschichte. Die Porträts spiegeln nicht nur die Heirats- und

Bündnispolitik der Herrscherhäuser wieder, sondern auch die Kunst- und

Kulturgeschichte der Epoche ihrer Entstehung. Eine spezifische

Besonderheit sind die vielen Kinderporträts, etwa das Peter Paul Rubens

zugeschriebene Bild der dreijährigen Eleonora Gonzaga. Berühmte Maler

standen im Dienst der Herrscherfamilien; so präsentiert Schloss Ambras

Meisterwerke von Hans Burgkmair, Lucas Cranach d. J., Giuseppe

Arcimboldo, Jakob Seisenegger, Hans von Aachen, Peter Paul Rubens,

Anthonis van Dyck, Diego Velázquez und anderen.

Kaiser Leopold I. - Benjamin von Block, 1672, Öl auf Leinwand

Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie

Kaiser Leopold I. (1640-1705) war der Sohn Kaiser Ferdinands III. und

der Infantin Maria Anna. Nach dem Tod seines Bruders wurde er König von

Böhmen und Ungarn und folgte 1658 seinem Vater auf den Kaiserthron.

Bestimmend für seine Politik waren der Krieg gegen Ludwig XIV. von

Frankreich und gegen das Osmanische Reich. Der Kaiser ist im Harnisch mit dem Feldherrenstab dargestellt. Der Mode

der Zeit entsprechend trägt er eine Perücke. Besonderen Wert legte der

Maler auf den mit venezianischer Reliefspitze verzierten Kargen.

Erzherzogin Claudia Felizitas - Giovanni Maria Morandi, 1666, Öl auf Leinwand

Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie

Claudia Felicitas (1653–1676), die Tochter Erzherzog Ferdinand Karls

und der Anna de' Medici, wurde 1673 mit Kaiser Leopold I. verlobt,

starb aber schon vor der Hochzeit 1676. Das Bildnis von Giovanni Maria

Morandi zeigt sie in zeitgenössischer Mode. Die Erzherzogin ist durch

den geschulterten Köcher mit Bogen und Pfeilen, den Pfeil in ihrer

Rechten und den sie begleitenden Hund als Jagdgöttin Diana

charakterisiert. Auch der Kopfschmuck in Form einer Mondsichel ist ein

typisches Attribut der Diana, die in der römischen Mythologie mit Luna,

der Mondgöttin, gleichgesetzt wurde.

KAISER LEOPOLD I. - GUIDO CAGNACCI, CA. 1657/58, ÖL AUF LEINWAND, 190 X 120 CM

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Kaiser Leopold I. (1640 - 1705) war der Sohn Kaiser Ferdinands III. und

der Infantin Maria Anna. Nach dem Tod seines älteren Bruders wurde er

König von Böhmen und Ungarn und folgte 1658 seinem Vater auf den

Kaiserthron. In erster Ehe war er mit der Infantin Margarita Teresa, in

zweiter mit Erzherzogin Claudia Felicitas und schließlich in dritter

Ehe mit Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg vermählt. Die Politik

Leopolds war von Kriegen gegen die Franzosen und die Türken geprägt.

Leopold war Komponist, Musikliebhaber und Förderer der Italienischen

Oper.

ERZHERZOGIN MARIA ANNA - DIEGO VELÁZQUEZ, 1653, ÖL AUF LEINWAND, 204 X 126,5 CM

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Maria Anna (1635 1696) war die Tochter Ferdinands III. und der Infantin

Maria. 1646 verlobte sie sich mit Baltasar Carlos, dem Sohn König

Philipps IV. Da Baltasar Carlos bereits 1647 starb, heiratete sie 1649

seinen Vater. Nach dem Tod des Königs 1665 führte sie bis 1675 die

Regentschaft für ihren Sohn, der als Karl II. der letzte spanische

König aus dem Haus Habsburg war. Das Porträt von Diego Velásquez zeigt

die junge Königin in der extrem ausladenden spanischen Damenmode um die

Mit des 17. Jahrhunderts.

Kaiser Ferdinand III. war dreimal verheiratet, in erster Ehe mit

Infantin Maria Anna, einer Tochter Philipps III. von Spanien, in

zweiter Ehe mit Maria Leopoldine, einer Tochter Erzherzog Leopolds V.,

die in jungen Jahren an der Entbindung ihres ersten Kindes Erzherzog

Karl Josephs starb, und in dritter Ehe schließlich mit Eleonore

Gonzaga. Erzherzog Leopold Wilhelm setzte den jungen Erzherzog Karl

Joseph zu seinem Universalerben, mit Ausnahme der Kunstsammlung, ein.

Karl Joseph verstarb jedoch bereits 1664 fünfzehnjährig. Die älteren

Geschwister Karl Josephs waren Ferdinand IV., seit 1653 deutscher

König, jedoch bereits im Jahr darauf verstorben, und Maria Anna, die

ihrerseits mit einem spanischen König, Philipp IV. (zugleich ihrem

Onkel), verheiratet war.

Der Nachfolger Großherzog Ferdinands I. von Florenz war sein Sohn

Cosimo II. Er starb noch in jungen Jahren an Tuberkulose. Seine

Schwester Catarina, mit dem Herzog von Mantua vermählt, fungierte

später als Statthalterin von Siena. Von den Söhnen Cosimos II. wurde

der älteste, Ferdinando II. Nachfolger als Großherzog, von den jüngeren

wandte sich Giancarlo dem geistlichen Stand zu, Francesco und Mattias

schlugen eine militärische Laufbahn ein.

Das große ganzfigurige Bildnis Erzherzog Leopold Wilhelms von Teniers

d. J. zeigt ihn als Kriegsmann des Dreißigjährigen Krieges mit der

Belagerung von Gravelingen im Hintergrund. Teniers war Hofmaler des

Erzherzogs und Direktor seiner Galerie in Brüssel. Als Maler vor allem

kleinformatiger Bilder stellt das große Repräsentationsbildnis eine

Ausnahme in seinem Werk dar. Die beiden Kinderbilder Erzherzog Karl

Josephs, des Sohnes Kaiser Ferdinands III. aus seiner Ehe mit Maria

Leopoldine, entstanden im Abstand weniger Jahre, das des etwa

Eineinhalbjährigen zeigt ihn in einem Kleid, das des Vier- bis

Fünfjährigen in der extremen französischen Mode der Zeit: mit weiter

Hose ("rhingrave"), kurzer Jacke, Stulpenstiefeln, Federhut und vor

allem einer Überfülle von Bändern und Spitzen. Der Nachfolger

Großherzog Ferdinandos I. von Florenz war sein Sohn Cosimo II. Seine

geringe politische Bedeutung wird aufgewogen durch sein hohes

künstlerisches Interesse und die Förderung der Naturwissenschaften

(Globus und Zirkel auf seinem Bildnis weisen darauf hin), die sich vor

allem in seinem engen Verhältnis zu Galileo Galilei äußerte. Das

Porträt von Cosimos Sohn Mattias von Carlo Dolci ist in der Präzision

der Zeichnung vielleicht das künstlerisch bedeutendste der insgesamt

sehr qualitätvollen Gruppe der Medici-Porträts.

* * *

Der Innenhof ist mit

Grisaillemalerei al fresco gestaltet, bei der durch die Verwendung

verschiedener Grautöne der Eindruck eines Reliefs erzeugt wird. Er

zählt zu den am besten und größten erhaltenen Beispielen der

Freskenmalerei des 16. Jahrhunderts. Die Malerei übernimmt auch die

architektonische Aufgabe, mit Hilfe des gleichmäßigen

Dekorationssystems den unregelmäßigen Hof zu vereinheitlichen und die

Enge des Hofraumes auszugleichen. Auftraggeber war Erzherzog Ferdinand

II., dessen Anliegen es im Sinne der Renaissance war, durch die

Darstellungen der Musen, weiblicher und männlicher Helden und

Heldentaten die Fürstentugenden hervorzuheben und den Fürstenstand

vorbildhaft auszuzeichnen. Es ist nicht überliefert, welcher Maler den

Auftrag ausgeführt hat.

An der Ostwand befindet sich im Erdgeschoß ein Scheinfenster mit einem

Hirschen, darüber alttestamentarische Heldinnen wie Judith, Esther und

Jael, über dem Bacchuszug zwischen erstem und zweiten Geschoß nicht

identifizierte weibliche Figuren dargestellt, außerdem Judith mit dem

Haupt des Holofernes, eine Schlachtenszene und Ritter in phantastischen

Rüstungen.

KAISER FERDINAND II. UND EIN MANN MIT KLEINWUCHS - JOSEPH HEINTZ D. Ä., 1604

ÖL AUF LEINWAND, 200 x 116 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Ferdinand (1578-1637), ein Sohn Erzherzog Karls II., übernahm 1596 die

Regierung. Da sein Onkel Kaiser Matthias kinderlos blieb, wurde

Ferdinand 1619 dessen Nachfolger. Ferdinands Politik wurde vom

30-jährigen Krieg und der Gegenreformation bestimmt. Das Bildnis zeigt

Ferdinand mit einem „Hofzwerg". Menschen mit Kleinwuchs wurden als

„lebende Wunder der Natur" gesehen, galten als Statussymbole und waren

an italienischen Fürstenhöfen und am spanischen Königshof populär.

Menschen mit Kleinwuchs hatten auch konkrete höfische Ämter inne.

Erzherzogin Maria Anna, Herzogin in Bayern - Joseph Heintz d. Ä., 1604

Öl auf Leinwand, Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie

Maria Anna (1574-1616) war eine Tochter Herzog Wilhelms V. von Bayern

und der Renate von Lothringen. 1600 wurde sei mit dem späteren Kaiser

Ferdinand II. vermählt, starb jedoch vor dessen Erhebung in die

Kaiserwürde 1616. Das Bildnis gehört zu einer 1604 von Heintz gemalten

Bildnisserie und ist ein Gegenstück zum Porträt ihres Ehemannes.

ERZHERZOGIN MARIA CHRISTIERNA - STEIRISCH, 1595

ÖL AUF LEINWAND, 174 X 118 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Maria Christierna (1574-1621), eine Tochter Erzherzog Karls II., wurde

nach einem Vertrag 1595 mit Sigismund Bathory, der auch die

Regentschaft in Siebenbürgen zugesichert bekam, vermählt. Bathory

jedoch verbannte Maria. Ihr Bruder Erzherzog Ferdinand III erreichte

die Ungültigkeit der Ehe. 1608 legte die Erzherzogin die Gelübde im

Haller Stift ab, wo sie 1612 zur Oberin gewählt wurde. Maria trägt ihr

Brautkleid aus hellem Goldbrokat. Weiße Hochzeitskleider, wie man sie

heute kennt, sind erst seit dem 19. Jahrhundert gebäuchlich.

HERZOGIN SYBILLE VON JÜLICH-CLEVE-BERG - LUCAS VAN VALCKENBORCH, CA. 1579/80

ÖL AUF LEINWAND, 166 × 109,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Herzogin Sybille (1557-1626) war eine Tochter Herzog Wilhelms von

Jülich-Cleve-Berg und der Erzherzogin Maria. 1601 wurde sie mit

Markgraf Karl von Burgau, ein Sohn Erzherzog Ferdinands II. und der

Philippine Welser, vermählt. Sie starb kinderlos 1626. Die Herzogin

trägt passend zu ihrer Krause ein Taschentuch mit Reticella

(„Netzchen"), einer beliebten italienischen Klöppelspitze.

Taschentücher galten damals als Luxusartikel.

ERZHERZOG MATTHIAS - LUCAS VAN VALCKENBORCH, 1579

ÖL AUF LEINWAND, 198 × 98 CM | WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Erzherzog Matthias (1557-1619), ein Sohn Kaiser Maximilians II.,

regierte 1577 bis 1582 in den Niederlanden und wurde 1595 Statthalter

von Niederösterreich. Nach ständigen Konflikten mit seinem Bruder

Kaiser Rudolf II. erlangte Matthias 1608 die Regierungsgewalt in

Ungarn, Mähren, Böhmen und Österreich. Konfessionelle Schwierigkeiten

in Böhmen eskalierten 1618 im zweiten Prager Fenstersturz, der trotz

der Friedensbemühungen von Matthias in weiterer Folge zum 30jährigen

Krieg führte.

In ihrem Umfang von rund 200 Bildern und ihrer künstlerischen Qualität

ist die Habsburger Porträtgalerie der Porträtsammlung auf Schloss

Versailles oder der National Portrait Gallery in London ebenbürtig.

ERZHERZOG WENZEL - SÁNCHEZ COËLLO, 1574

ÖL AUF LEINWAND, 151 × 97 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Erzherzog Wenzel (1561-1578) war ein Sohn Kaiser Maximilians II. und

der Infantin Maria. 1577 wurde er zum Großprior des Johanniterordens

erhoben, starb jedoch bereits ein Jahr darauf im Alter von siebzehn

Jahren. Das Bildnis zeigt den dreizehnjährigen Erzherzog in spanischer

Hoftracht aus weißer Seide. Die Braguette, die Schamkapsel, ist

auffällig zwischen den versteiften Hosenbeinen zu erkennen. Obwohl die

Modeerscheinung vom Klerus angeprangert wurde, erreichte ein solcher

Hosenlatz manchmal sogar die markante Größe eines Kinderkopfes.

KACHELOFEN - TIROL, 1. HÄLFTE 18. JAHRHUNDERT | ΤΟΝ | SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Der auf fünf weißglasierten, männlichen Figuren stehende Unterbau zeigt

Masken, Fruchtbilder, die Allegorien der vier Jahreszeiten und die

Wappen von Tirol und Österreich. Der ebenfalls viereckige Aufsatz weist

an den Ecken die Personifikationen der Regierungsgewalten auf: Szepter,

Krone, Reichsapfel und Gerichtbarkeit. In den Kacheln dazwischen kommen

abermals die von Ornamenten umgebenen Jahreszeiten vor.

KABINETTSCHRANK - ÖSTERREICHISCH (SIGNIERT HT) 1614

ESCHE, AHORN, OBSTHÖLZER, TEILWEISE VERGOLDET, SILBERAPPLIKEN, KUPFER EMAILIERT | SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Kabinettschränke weisen in ihrem Inneren viele Fächer und Schubladen

auf, um Kostbarkeiten und Kunstkammerstücke aufzunehmen. Die reich

intarsierten, architektonisch gegliederten Fassaden dieses besondere

Exemplar verbergen 117 raffiniert ineinander verschachtelte Laden

unterschiedlicher Größe, die aber wie der außerordentlich gute

Erhaltungszustand vermuten lässt nie zur Aufbewahrung diverser

Kleinkunstobjekte dienten. Der Kabinettschrank mit vier gleichwertigen

Schauseiten und dem sich nach oben stufenartig verjüngenden Aufsatz mit

palastartigem Mittelteil steht in der Tradition der Augsburger

Kunstschränke des 17. Jahrhunderts.

Maria von England - nach Anthonis Mor, 1554 (?), Öl auf Holz

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Maria „die Katholische" von England (1516-1558) war die Tochter König

Heinrichs VIII. und seiner ersten Frau Katharina von Aragon. Nach der

Trennung der Ehe ihrer Eltern erklärte ihr Vater sie für illegitim.

Durch die Sukzessionsakte von 1544 konnte sie aber nach dem Tod ihres

Halbbruders Eduard VI. 1553 dessen Nachfolge antreten. 1554 heiratete

sie Philipp II. von Spanien. Ihre gewaltsamen Versuche, den

Protestantismus in England auszurotten, brachten ihr den Namen „Bloody

Mary" ein. Auf dem Portrait trägt sie den „joyel rico", ein

Schmuckstück, das ihr Philipp II. geschenkt hatte und das später von

den spanischen Königinnen getragen wurde.

MODELL VON SCHLOSS AMBRAS - INNSBRUCK, 1839/40, HOLZ

Nach Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) wurde Schloss Ambras nicht

mehr als Residenz von Tiroler Landesfürsten genutzt. Das Schlossgebäude

verfiel zusehends, zuletzt war es bis 1842 Militärkaserne. Erzherzog

Karl Ludwig (1833-1896), Statthalter von Tirol, wählte es dann zu

seinem Sommersitz. Vor dem Beginn diverser Umbauarbeiten wurde dieses

Modell der Gesamtanlage angefertigt, das den originalen

Renaissancezustand des Schlosses dokumentiert. Heute nicht mehr

vorhanden sind das „Ballspielhaus" rechtwinkling zum Spanischen

Saal sowie die der Hauptzufahrt vorgelagerte „Heldenrüstkammer" im

Unterschloss.

KURFÜRST AUGUST VON SACHSEN - LUCAS CRANACH D. J., 1564/65

ÖL AUF LEINWAND, 215 × 104 CM- WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Kurfürst August (1526-1586) war der Sohn Heinrichs des Frommen. 1553

folgte er seinem älteren Bruder Kurfürst Moritz von Sachsen in der

Herrschaft nach. Er wirkte entscheidend am Zustandekommen des

Augsburger Religionsfriedens von 1555 auf protestantischer Seite mit.

Durch die Goldstickerei in strengem Rautenmuster erhält die Kleidung

des Kurfürsten einen besonders repräsentativen Charakter.

ANNA VON DÄNEMARK, KURFÜRSTIN VON SACHSEN - LUCAS CRANACH D. J., 1564/65

ÖL AUF LEINWAND, 215 × 104 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Anna (1532-1585) war die Tochter Christians III. von Dänemark. 1548

heiratete sie Kurfürst August von Sachsen. Durch ihre ausführliche

Beschäftigung mit Medizin und Pharmazie und ihr ausgeprägtes soziales

Engagement erhielt sie den Beinamen „Mutter Anna". Sie starb 1585 in

Dresden an der Pest. Der in reichen Falten fallende Rock und das

kleine, flache Barett entsprechen der deutschen Mode der

Jahrhundertmitte.

ZAHLTISCH - JOHANN CHRISTOPH PAUL TOSCAΝΝΟ 1628

KEHLHEIMER STEIN, FICHTE, ESCHE, AHORN, OBSTHÖLZER, EICHE, NUSS

WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, KUNSTKAMMER

Der Zahltisch wurde für Finanzgeschäfte aller Art verwendet und ist ein

Unikat ohne Vergleichsbeispiele. Neben einem Kalender finden sich eine

Umrechnungstabelle von Dukaten zu Gulden und Schillingen, eine

Rechentafel, die das gleichzeitige Rechnen in mehreren Währungen

ermöglicht, sowie ein Zinsrechner für einen Jahreszinssatz von von 6%.

Die Inschriften richten sich gegen das Laster der Trunksucht und

ermahnen zu einem maßvollen und gottesfürchtigen Leben.

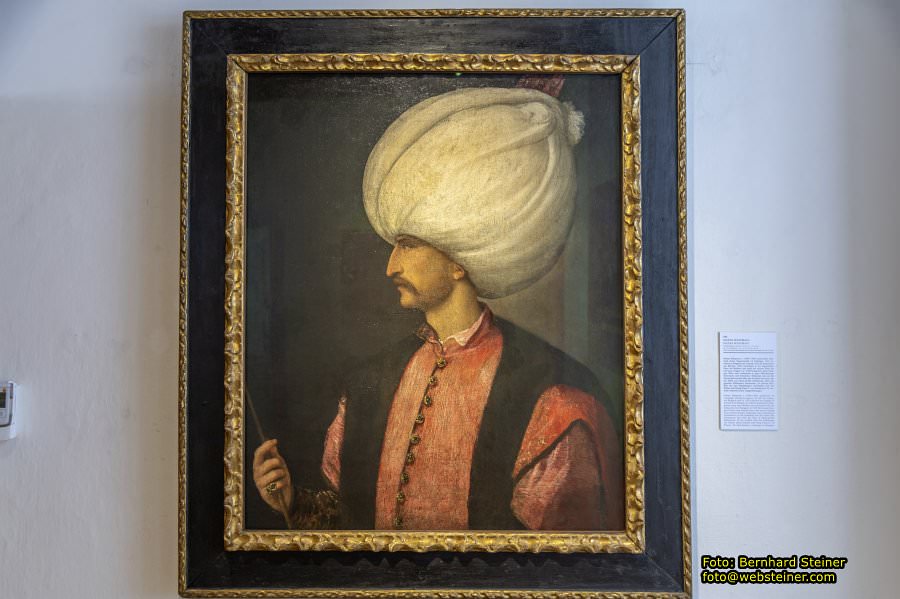

SULTAN SÜLEYMAN I. - VENEZIANISCH, 1530/40

ÖL AUF LEINWAND, 99 × 85 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Sultan Süleyman I. (1495-1566) unternahm während seiner Regentschaft 13

Feldzüge. 1521 eroberte er Belgrad und vertrieb 1522 die Johanniter aus

Rhodos. 1526 vernichtete er ein ungarisches Heer bei Mohács und stieß

mit seinem Heer bis tief nach Ungarn vor. 1529 belagerten seine Truppen

Wien und verbreitete in ganz Mitteleuropa Schrecken und Entsetzen.

Süleyman war an der Herrschaft sowohl über das Festland als auch, mit

der Hilfe von Chair-ad-Din Barbarossa, über das gesamte Mittelmeer

interessiert. In seinem Konflikt mit den Habsburgern verbündete sich

der Sultan mit König Franz I. von Frankreich. Er verstarb während eines

Ungarnfeldzuges.

Kaiser Karl V. - Francesco Terzio, 1550

Öl auf Leinwand, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Kaiser Karl V. (1500-1558) war der älteste Sohn Philipps des Schönen

und der Juana von Kastilien. 1516 wurde er zum Nachfolger Ferdinands

von Aragon, 1519 zum Nachfolger Maximilians I. 1521/22 überließ er

seinem Bruder Ferdinand die Österreichischen Länder. 1526 heiratete er

Isabella von Portugal. 1530 wurde er in Bologna zum Kaiser gekrönt. Die

Portraitaufnahme Kaiser Karls V. als ca. 50-jährigem geht eher auf ein

Bildnis eines venezianischen Malers als auf ein verlorenes Original

Seiseneggers zurück.

Isabella von Portugal - Oberitalienisch, 16. Jahrhundert

Öl auf Leinwand, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Isabella (1503-1539) war die Tochter des Königs Manuel von Portugal und

der Maria, einer Tochter des katholischen Königs Ferdinand II. von

Aragon und der Isabella von Kastilien. 1526 heiratete sie ihren Vetter

Karl V., während dessen Abwesenheit sie die Regentschaft von Spanien

führte. Kurz nach der Geburt ihres siebten Kindes starb sie 1539.

Insgesamt überlebten nur drei Kinder: König Philipp II., Maria - die

spätere Frau Maximilians II. und Juana - die spätere Königin von

Portugal.

KAISER FRIEDRICH III. - HANS BURGKMAIR D. Ä. (?), ANFANG 16. JH.

ÖL AUF HOLZ, 78,5 × 51,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Friedrich III. (1415-1493) war der Sohn Herzog Ernsts „des Eisernen"

und der Cimburgis von Masovien. 1440 wurde er als Nachfolger Albrechts

zum deutschen König gewählt und 1452, als letzter Kaiser in Rom, vom

Papst gekrönt. Hier heiratete er auch Eleonore von Portugal. Bevor Wien

1485 vom ungarischen König Matthias Corvinus eingenommen wurde, legte

der Kaiser 1477 durch die Verlobung seines Sohnes Maximilian mit Maria

von Burgund den Grundstein für das spätere habsburgische Weltreich.

Nach 58jähriger Regierung starb Friedrich III. 1493 in Linz.

ELEONORE VON PORTUGAL - HANS BURGKMAIR D. A. NACH EINEM VERLORENEN ORIGINAL 1468

ÖL AUF HOLZ, 79 x 51,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE

Eleonore (1436-1467) war die Tochter des Königs Eduard von Portugal und

seiner Frau Leonore von Aragon. 1452 heiratete sie in Rom Friedrich

III., einige Tage vor dessen Krönung zum Kaiser. 1467 starb sie

einunddreißigjährig in Wiener Neustadt. Von ihren fünf Kindern

überlebten sie Maximilian, der spätere Kaiser, und Kunigunde.

SAMMLUNG GOTISCHER SKULPTUREN beim Osteingang

Die Ambraser Sammlung gotischer Skulpturen

stammt aus der Zeit Kaiser Maximilians I. (1459–1519), dem Urgroßvater

Erzherzog Ferdinands II. Im 19. Jahrhundert wurden die teils gefassten,

teils roh belassenen Figuren gesammelt und ab 1880 auf Schloss Ambras

ausgestellt. Den Tiroler, vom süddeutschen Kunstraum beeinflussten

Werken stehen Skulpturen aus dem niederösterreichischen Raum gegenüber.

Die Sammlung ist im Erdgeschoss des Bergfrieds untergebracht, der am

Ende des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Gemeinsam mit Teilen des

Nordtrakts und der Kapelle gehört der Bergfried zum mittelalterlichen

Bauabschnitt des Schlosses.

Das Hauptwerk ist der imposante Georgsaltar, der im Auftrag Maximilians

von Sebold Bocksdorfer gefertigt wurde. Dieser Flügelaltar mit

freistehenden Figuren wurde allansichtig gearbeitet, was auf die

Raumfassung der Renaissance hinweist. Die Flügel des Altars zeigen die

Heiligen Christophorus, Katharina, Barbara und Florian.

Georgsaltar - Bildschnitzer: Sebald Bocksdorfer (?); Maler: Sebastian Scheel (?) nach 1516, vor 1519

Zirbenholz, Schloss Ambras Innsbruck

Der Georgsaltar ist ein Auftragswerk Kaiser Maximilians I. Im Zentrum

steht der hl. Georg, als Ideal des christlichen Ritters und Sinnbild

für Maximilians großangelegte Kreuzzugsidee. Maximilian förderte nicht

nur den von seinem Vater gegründeten St. Georgs-Ritterorden, sondern

rief selbst eine St. Georgs-Bruderschaft ins Leben. Die Altarflügel

schmücken Heiligenbildnisse, u.a. Achatius und Sebastian, die zugleich

verborgene Porträts von Maximilians Enkeln, Karl und Ferdinand, sind.

Die Wappenschilde verweisen auf die weitumspannenden

politisch-territorialen Ansprüche des Kaisers bis nach Portugal,

England und Neapel.

MARIENTOD - SÜDTIROL, UM 1520, ZIRBE, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Die Darstellungen von Marias Tod fußen auf der Homilie des Johannes von

Thessalonike und der Legenda aurea des Jacopus de Voragine. Nach der

Legende wurden die Apostel, als die Sterbestunde der Gottesmutter

nahte, von den verschiedenen Stätten ihres Wirkens auf wunderbare Weise

zu ihrem Haus gebracht, um ihr beizustehen. Maria sitzt in der Mitte,

die sie umstehenden Apostel beten. Wie bei vielen Gruppenbildnissen des

Spätmittelalters sind die Figuren flach übereinandergeordnet. Die

Gewänder sind einheitlich in Gold gefasst, wodurch die ausdrucksvollen

Köpfe besonders betont werden.

SCHMERZENSMANN | ECCE HOMO - ULM (?), CA. 1500, HOLZ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Die Skulptur des Schmerzensmannes ist stilistisch in die Nachfolge Hans

Multschers aus Ulm einzureihen. Die ursprüngliche gotische Hautbemalung

war in kräftigem Rosa auf Kreidegrundierung gehalten. Direkt darauf

befand sich eine breitangelegte gotische Blutbahn, welche bei der

letzten Restaurierung in ihrem Verlauf von der Seitenwunde bis an die

Innenseite des rechten Oberschenkels sichtbar gemacht wurde. Die

Letztfassung des rosa-grauen Inkarnats stammt aus dem Barock.

MARIENKRÖNUNGSALTAR - SÜDDEUTSCH, UM 1500, LINDEN- UND FICHTENHOLZ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK

Dargestellt ist die Krönung Marias zur Himmelskönigin durch Gottvater

und -sohn (Krone nicht erhalten). In der linken Nische steht auf einer

Säule Christus mit Dornenkrone und Wundmalen als sogenannter