web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

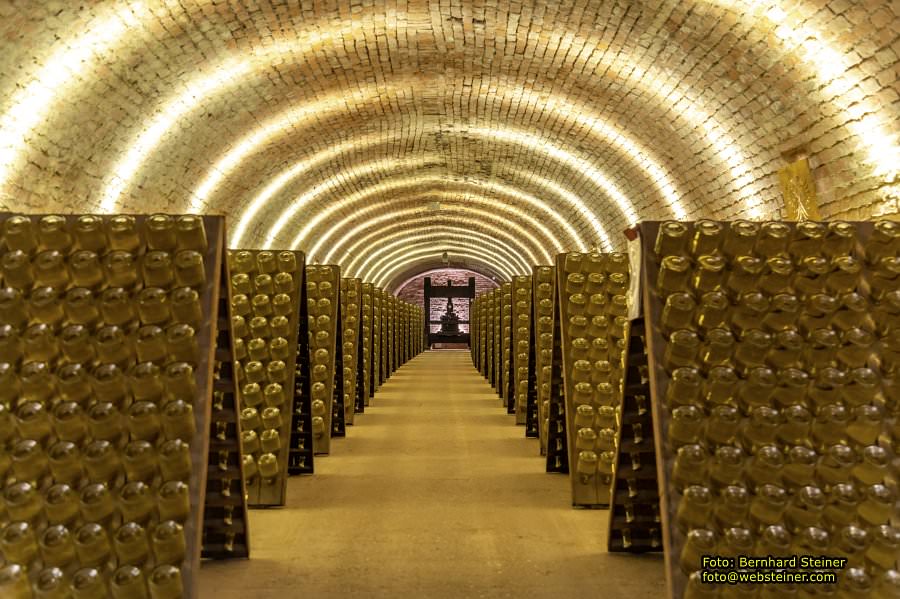

Schlumberger Kellerwelten

Sektkellerei in Wien, Mai 2023

Entdecken Sie bei einer Führung durch die 300 Jahre alten Kellereien die Geheimnisse von Schlumberger. Tauchen Sie ein in die Welt der prickelnden Genüsse und verkosten Sie den sorgsam veredelten österreichischen Wein. Sie begleiten die Traube auf einer Sinnesreise vom Rebstock zum prickelnden Mousseux im Glas.

Das Unternehmen wurde 1842 von Robert Schlumberger gegründet. Er war

der erste Produzent von Sekt nach traditioneller Champagnermethode in

Österreich und schaffte es, sein Unternehmen von der Gründung bis zu

seinem Tod 1879 zu einem Lieferanten der königlichen Höfe Europas zu

machen. Dabei stellte er eine Produktionsstätte in Bad Vöslau auf. Wein

wird dort zum Teil noch immer geerntet. Schlumbergers „Vöslauer

Goldeck“ ist die älteste geschützte Weinmarke Österreichs. Schlumberger

war auch der erste, der in Österreich die bekannten Bordeauxrebsorten

Cabernet Sauvignon und Merlot anbaute. Der Wein, der auf zehn Hektar in

Bad Vöslau wächst, wurde als Privatkeller schnell erfolgreich und wird

auch heute noch als Schlumberger Privatkeller verkauft.

In der Sektkellerei in Döbling lagern 2 Millionen Flaschen. Das

Stammhaus bietet Besuchern einen gastronomischen Service, Führungen im

Keller sowie ein Museum an.

HISTORIE DER FAMILIE SCHLUMBERGER

Der Erfolgsgeschichte Robert Alwin Schlumbergers verdanken wir das

Bestehen der Marke Schlumberger seit 1842: Im September 1814 - in

Österreich findet der Wiener Kongress statt, die Welt ordnet sich neu -

wird Robert Alwin Schlumberger in Stuttgart geboren. Er verbringt seine

Jugend in Stuttgart und beginnt schließlich ein Studium, das er jedoch

nach dem Tod seines Vaters abbrechen muss. Er findet Arbeit in

Frankreich: Als Kaufmann beginnt er seine Karriere in der

Champagnerkellerei Ruinart Pére et Fils in Reims, wo er bis zum

Kellermeister und Produktionsleiter aufsteigt. Er ist kein Einzelfall,

zahlreiche Deutsche teilten dieses Schicksal. Doch Robert Alwins

Karriere nimmt eine neue Richtung, als er auf einer Rheinfahrt die

Tochter eines Wiener Knopffabrikanten kennenlernt.

Es ist der Beginn einer Liebesgeschichte, die ihn nach Wien führt:

Sophie und Robert Alwin träumen von einer gemeinsamen Zukunft, doch

Sophies Eltern stimmen der Übersiedlung ihrer Tochter nicht zu - so

folgt Robert Alwin Sophie 1842 nach Österreich. Sie heiraten. Mit dem

Ziel, hier ebenfalls eine Sektkellerei zu eröffnen, pachtet er vom

herrschaftlichen Zehentkeller in Bad Vöslau Weingärten am sogenannten

Goldeck im Maital. Bereits im Folgejahr spezialisiert er sich auf

Schaumweine, die er nach der „Methode der Champagne" erzeugt: einer der

ersten österreichischen Champagner ist kreiert! Anlässlich der Londoner

Weltausstellung 1862 kommt der Vöslauer Sparkling, wie er den

Schaumwein inzwischen nennt, auf die Weinkarte der britischen Königin

Victoria.

Auch in Wien wird der Champagner zum „königlichen Getränk":

Schlumberger wird zum k.u.k. Hoflieferanten. Der Vöslauer Sparkling

avanciert zum Lieblingsgetränk der Wiener Gesellschaft. Ein Jahr vor

seinem Tod im Jahr 1878 wird Robert Alwin Schlumberger mit dem Titel

Edler von Goldeck in den Adelsstand erhoben. Aufgrund des

Friedensvertrags von Saint Germain 1919 darf „Schlumberger Champagner"

nicht mehr länger so bezeichnet werden: Die Bezeichnung „Champagner"

ist ab nun, in der Champagne produzierten Schaumweinen, vorbehalten.

Die Methode der Herstellung des Schlumbergers bleibt aber bis heute die

gleiche.

WAS IST EIN SEKTGRUNDWEIN?

Sektgrundweine müssen aus 100% gesundem, reifen Lesegut bereitet

werden, damit ein feines, frisches Säurebild entsteht. Daher werden

Sektgrundweine nicht nur nach Zuckergehalt, genannt Grad Oechsle,

sondern auch auf der Basis des Säuregehaltes (ph-Wert) gelesen. Diese

perfekt dosierte Säure verleiht dem Sekt in Verbindung mit der

Versanddosage einen vollen, ausbalancierten Geschmack und bildet eine

wichtige Basis für die Lagerfähigkeit.

Schlumberger hat in der Gegend um Poysdorf im Weinviertel ca. 400

Partnerwinzer, von denen die weissen Trauben bzw. Grundweine kommen.

Die Pinot Noir Trauben stammen aus dem nördlichen Burgenland.

Selbstverständlich wird der Anbau hinsichtlich der von Schlumberger

erwarteten Qualität ständig kontrolliert.

DIE ASSEMBLAGE - WAS IST EINE CUVÉE?

In der Praxis werden häufig verschiedene Grundweine zu einer

einheitlichen Cuvee zusammengestellt. Durch diese Vermählung - der

Assemblage mehrerer Weine - ist es möglich, die Eigenarten der

Grundweine zu einem gewünschten Optimum zu verbinden. Gleichzeitig

gelingt es dadurch, eine über mehrere Jahre gleichbleibend hohe

geschmackliche Qualität zu erzielen. Grundsätzlich verstärkt die

Versektung die Eigenart des Grundweines. Neben sortenreinen

Spezialitäten werden im Hause Schlumberger mehrheitlich Cuvées aus

Welschriesling, Chardonnay, Weissburgunder, grünem Veltliner und Pinot

Noir verarbeitet.

DIE TIRAGE

Nach der Zusammenstellung der Cuvée wird die sogenannte Fülldosage, der

Tiragelikör, zugesetzt. Dieser besteht aus 16 Gramm Zucker und 22

Milliliter Hefesuspension je 0,75L Flasche. Die Hefe-Zucker-Mischung

ist der Treibsatz für die zweite Gärung des Schaumweins. Der Zusatz des

Tiragelikörs darf den Gesamtalkoholgehalt der Cuvée nach Abschluss der

zweiten Gärung um höchstens 1,5 Volumenprozent erhöhen. Schlumberger

hat im Laufe der Jahrzehnte eine spezielle Reinzuchthefe entwickelt,

die auch rechtlich geschützt ist.

DIE TRADITIONELLE FLÄSCHENGÄRUNG

Bei der traditionellen Flaschengärung mit Rüttelverfahren, der méthode

champenoise oder auch méthode traditionnelle, erfolgt die Gärung in der

Originalflasche, die mit einem Kronenkorken und einer Bidule

verschlossen wird. Anschließend werden die Flaschen in einem ganzjährig

konstant 13 - 15°C kühlen Keller sich selbst überlassen.

DAS RÜTTELN

Hierzu werden die Flaschen auf Rüttelpulte gesetzt und ein bis zwei Mal

täglich aufgerüttelt, sowie um 45° gedreht. Ursprünglich waren

Rüttelpulte, früher „Bouteillen-Bretter" genannt - mit Löchern

versehene Bretter, in die die gewaschenen Flaschen kopfüber mit dem

Flaschenhals zum Abtropfen gestellt wurden. Aus der zunächst fast

waagrechten Lagerung der Flaschen werden diese allmählich in 24 - 32

Rüttelvorgängen in eine beinahe senkrechte Stellung übergeführt. Das

Drehen, Rütteln und Neigen bewirkt, dass die Hefe, selbst jene, die

sich an den Flaschenwandungen festgesetzt hat, in den Flaschenhals

gleitet, wodurch sich im Flaschenhals ein Hefedepot bildet. Ein guter

Remueur wendet bis zu 6.000 Flaschen in der Stunde, bzw. 35.000 bis

40.000 pro Tag.

DAS „DINGSDA"

Bidule ist ein zylinderförmiges Töpfchen aus Plastik, das als Einsatz

in einem Kronenkorken dient und während der traditionellen

Flaschengärung die Flasche verschließt. Der Name stammt aus dem

Französischen und bedeutet in der wörtlichen Übersetzung „Dingsda". Die

Qualität der Bidule hat erheblichen Einfluss auf die Qualität des

Weines, so wurden aufgrund der Durchlässigkeit der Bidule

Geschmacksunterschiede innerhalb derselben Charge in der Folge von

Oxidationsvorgängen festgestellt. Biduleeinsätze verringern das

Oxidationsrisiko und sammeln das Hefedepot, um das Degorgieren

(Enthefen) zu erleichtern.

DIE LAGERUNG

Sekt und Champagner verbessern sich nach abgeschlossener Gärung auf der

Hefe und können so über Jahre gelagert werden. Sobald die Hefe ihren

Dienst geleistet hat, vollzieht sie einen enzymatischen Prozess, die

Autolyse, die dem Schaumwein sein Aroma verleiht. Ferner sorgt dieser

Vorgang für die Einbindung der Kohlensäure im Wein, die später im Glas

für die feine, lang anhaltende Perlage sorgt. Vorgeschrieben sind daher

mindestens 15 Monate Reifezeit „sur lattes" (auf Latten) für

jahrgangslose Champagner und drei Jahre für Jahrgangs-Champagner. Auch

für Sekt ist die Lagerzeit auf der Hefe vom Weingesetz vorgeschrieben

und beträgt bei der traditionellen Methode mindestens 9 Monate. Die

nach dem Reifeprozess abgesetzten Hefen werden durch einen speziell

abgestimmten Rüttelvorgang, der Remuage, im Flaschenhals gesammelt.

EINE KLARE SACHE

Bis ins 19. Jahrhundert war Champagner trübe, weil die Hefe der zweiten

Gärung in der Flasche verblieb. Dann erfand 1806 Madame Clicquot

zusammen mit ihrem deutschstämmigen Kellermeister Antoine Müller und

Alfred Werlé das Rütteln und Degorgieren. Das erste Rüttelpult soll ein

Küchentisch gewesen sein. 1813 wurde diese Technik in André Julliens

„Manuel du Somalier" erstmals erwähnt. 1884 erfand Raymond Abelé die

mit einem Eisbad arbeitende Degorgiermaschine.

DAS DEGORGIEREN

Früher wurde warm degorgiert: Dabei wird der Kronenkorken mit einem

speziellen Kapselheber von der schräg nach unten gehaltenen Flasche

gehoben. Nach Herausschießen des Hefedepots aus dem Flaschenhals wird

die Flaschenöffnung mit dem Daumen verschlossen, die Flasche mit einer

schwungvollen Bewegung aufgerichtet und so weiterer Flüssigkeitsverlust

unterbunden. Dieses Verfahren, „à la volée" genannt, wird allerdings

heute kaum noch praktiziert, stattdessen wird die Hefe meist

eingefroren entfernt: Die Flaschen werden kopfüber soweit in ein

Kältebad, eine -24°C kalte Sole, getaucht, dass die im Flaschenhals

gesammelte Hefe zu Eis gefriert. Danach wird die Flasche aufgerichtet.

Nach dem Öffnen des Kronenkorkens schießt der Hefe-Eis-Pfropf aufgrund

des Drucks von 5 bis 6 bar aus der Flasche.

Was versteht man unter Sekt?

In Österreich und Deutschland wird Qualitätsschaumwein mit einem Druck

von mindestens 3,5 bar als Sektbezeichnet. Der Begriff ist weder auf

die Produktion in einer bestimmten Region noch oder auf eine Verwendung

bestimmter Rebsorten begrenzt. So kann Sekt beispielsweise aus allen

Teilen Österreichs oder Deutschlands stammen und ist sowohl in weiß als

auch rosé erhältlich. Ebenso wird in Österreich diese Bezeichnung

unabhängig von der Herstellmethode verwendet. Erst bei der

Eingliederung in Qualitätsstufen gemäß der Qualitätspyramide Sekt

Austria wird zwischen Herstellmethoden, Reifedauer etc. unterschieden.

Wer hat den Qualitätsschaumwein erfunden?

Auch wenn es ungewiss ist, wer den Qualitätsschaumwein tatsächlich

erfunden hat, führen die Spuren nach Großbritannien und

Frankreich: Bis in die 1650er Jahre war ausschließlich Stillwein

in der Gesellschaft erwünscht. Wenn der dennoch Bläschen hatte, war das

ein Makel. Nur die Engländer fanden Gefallen an dem prickelnden

Wein. Im Jahr 1662 hatte der britische Arzt, Mineraloge und

Chemiker Christopher Merret (1614-1694) als erstes die Herstellung des

Schaumweins glaubwürdig dokumentiert. In einem Brief an die Royal

Society beschrieb er, wie fein dosierter Zuckerzusatz oder Melasse dem

Stillwein ein Prickeln (Perlage) verleiht. Einige Jahre darauf

soll der Benediktinermönch Dom Pérignon (1638-1715), damals

Kellermeister der Benediktinerabtei Hautvillers in Frankreich, die

Herstellung von Schaumwein, vor allem die Methode Traditionnelle,

wesentlich weiterentwickelt haben. Von ihm stammt auch das Zitat: „Komm

schnell, ich trinke Sterne!“ Pérignon soll den Stillwein mit dem

Zuckerzusatz bereits in dickwandige 0,7L Flaschen gefüllt, diese mit

Kork und Kordel (später Agraffe) verschlossen und kühl und dunkel

gelagert haben. Dennoch blieb der Schaumwein bis ins 19.

Jahrhundert trüb. Erst seit der Erfindung des Rüttelns und Degorgierens

ähnelt er dem klassischen Sekt von heute auch optisch.

EIN HIMMLISCHES GETRÄNK, EINE TEUFLISCHE GESCHICHTE

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren Einkellerung und Vertrieb von

Champagner gefahren- und verlustträchtig. Infolge unterschiedlicher

Glasqualitäten und je nach Mischung unterschiedlich ablaufender

Gärungsprozesse in den Flaschen explodierte ein Teil schon im Keller

oder während des Transportes durch den Kohlensäureüberdruck. Die

Kellermeister trugen zur Arbeitssicherheit Eisenmasken, welche sie wie

mittelalterliche Folterschergen aussehen ließen. So entstand die

Bezeichnung „Wein des Teufels".

DIE DOSAGE - GEHEIMNIS DES KELLERMEISTERS

Durch die Dosage, z.B. in Wein gelöster Zucker, oder

Traubensaftkonzentrat, die exakte Zusammensetzung ist das Geheimnis des

Kellermeisters, erhält der durchgegorene Sekt seinen finalen Geschmack

je nach Charakter der Cuvée. Die Dosage gibt dem Sekt eine prägende

Note und bestimmt vor allem die auf der Flasche anzugebende

Geschmacksrichtung von brut nature über brut und trocken bis

halbtrocken und mild.

CHAMPAGNER BISCUIT IHRER MAJESTÄT, DER KAISERIN ELISABETH

Champagner wird zum Namensgeber diverser Speisen, selbst wenn das edle

Getränk „nur Begleitung" ist: Das Champagnerbiscuit zählt zu den

Lieblingskuchen der Kaiserin Sisi - trotz lebenslanger Diät.

15 dkg Zucker mit 5 Eiern aufschlagen. 6 dkg Butter und 9 dkg

Erdäpfelmehl einrühren. In befetteter, bemehlter Form backen. Mit

beliebiger Glasur glasieren.

GERUCHSFÄSSER

Grüner Veltliner

Abstammung: Kreuzung von Traminer und St.Georgen.

Weitere Bezeichnung auch Weissgipfler. Seine Aromen werden werden mit

weissem Pfeffer, Tabak, Citrus und Pfirsich assoziiert. Er ist nicht

verwandt mit Rotem oder Frührotem Veltliner.

Weissburgunder

Abstammung: Mutation aus Grauburgunder.

Der Weissburgunder wird auch Pinot Blanc oder Pinot blanco genannt. In

Österreich wird diese Burgundersorte manchmal als Klevner bezeichnet.

Aromanoten: Zitrus, ein wenig Heu.

Welschriesling

Abstammung: unbekannt.

Eine Verwandtschaft mit dem Riesling besteht nicht. Aus den

Welschrieslingtrauben werden Weine mit leichter Struktur und frischem

Aroma gewonnen in dem „Grüner Apfel" vorherrscht.

Chardonnay

Abstammung: verwandt mit den Burgundersorten.

Typisch für ist sein nussiger Geschmack. In der Steiermark wird der

Chadonnay als Morillon bezeichnet. Ein weiterer bekannter Chardonnay

ist der Chablis, der einer der drei Champagner-Rebsorten ist.

Pinot noir

Abstammung: in direkter Linie von einer Wildrebe.

Diese Sorte trägt auch die Bezeichnung Spätburgunder oder Blauburgunder

und ist eine wichtige Grundlage für Champagner. Aromanoten: Waldbeer,

moosig, Pilze.

1500 V. CHR. - DIE ERSTEN „WEINMARKEN” ENTSTEHEN

Im Neuen Reich des alten Ägypten (1550 - 664 v. Chr.) wurden die

Weingefäße mit Hieroglyphen bezeichnet und sehr genau etikettiert.

Inschriften auf Weinkrügen liefern oft bessere Informationen über den

ehemals darin enthaltenen Wein als heute übliche Flaschenetiketten. So

wurde das Jahr der Lese, die Qualität und die Herkunft, aber auch der

Eigentümer des Weingartens auf den Tongefäßen vermerkt. Selbst der

Oberwinzer, der für das Produkt verantwortlich war, wurde genannt.

6. JHDT. V. CHR. - DER BEGINN EINER SEHR LANGEN KULTURGESCHICHTE

Wein wird bereits in Vorderasien angebaut. Armenien sowie das heutige Georgien gelten jedoch als die Ursprungsländer des Weines.

700 N. CHR. – NOCH EIN LANGER WEG ZUM CHAMPAGNER

Die ersten Weinbauern in der Champagne waren, wie auch im heutigen

Österreich (den damalige Provinzen Noricum und Pannonien), die Römer.

Der Wein, den sie herstellten, war still, der Konsum mäßig. Trotzdem

blieb der Weinbau aufgrund der geografischen Nähe zu Paris und der

Aktivitäten der Klöster in Reims und Châlons-en-Champagne erhalten,

ohne jedoch große Popularität zu erreichen. Erst im 17. Jhdt. wird die

eigentliche Geschichte des prickelnden Getränks ihren Anfang nehmen.

DER HEURIGE - EINE IDENTITÄTSSTIFTENDE ERFINDUNG

Im späten Mittelalter war der Weinbau in und um Wien so erfolgreich,

dass er zum Haupterwerb der Wiener wurde. Im 15. Jahrhundert wuchsen

die Weingärten in Wien jedoch derart, dass sie den Ackerbau fast

vollständig verdrängten, worauf Herzog Albrecht V. das Anlegen neuer

Weingärten verbot. Es sollte trotzdem nicht an Wein mangeln, verkauft

wurde allerdings ab Hof oder in Gaststätten. Erst 1784 legte Kaiser

Joseph II. den Grundstein für die bis heute so beliebte Buschenschank:

Er erlaubte den Weinbauern, Lebensmittel aus eigener Erzeugung

gemeinsam mit ihrem Wein anzubieten, und das ohne besondere Lizenz -

der Heurige war geboren!

1662 - DIE DOSAGE, EIN QUANTENSPRUNG

Christopher Merret beschreibt in einem bei der Royal Society

eingereichten Schreiben, „Some observations concerning the ordering of

wines", den fein dosierten Zuckerzusatz, der zum Ziel hat, den Weinen

Frische und Perlage zu verleihen. Damit hat er die Herstellung des

Champagner erstmals glaubwürdig dokumentiert. Wesentlich

weiterentwickelt wird die Methode vom Benediktinermönch Dom Pérignon,

damals Cellarius der Benediktinerabtei Hautvillers. Dennoch bleibt der

Champagner bis ins 19. Jahrhundert trübe. Erst seit der Erfindung des

Rüttelns und Degorgierens ähnelt er dem heute so beliebten Getränk auch

optisch. Zeitgleich entwickelt sich der Champagner zu einem weltweit

verbreiteten Luxusgetränk.

1670 - ES SPRUDELT! ΕΙΝΕ NEBENERSCHEINUNG DER FLASCHENGÄRUNG

Die Weichen für den prickelnden Champagner sind gestellt: aus dem

ursprünglich stillen Weißwein wird Schaumwein. Im 17. Jahrhundert hatte

man begonnen, den Wein schon im Anbaugebiet in Flaschen zu füllen, um

seine Frische zu erhalten, da der Wein den Transport im Fass nicht gut

überstand.

1728 - CHAMPAGNER WIRD ZUM HANDELSGUT

Ein königlicher Erlass erlaubt nun offiziell den Flaschentransport und

schafft so die Grundlage sowohl für das edle Getränk selbst, als auch

für den Handel damit.

1729 - DAS ÄLTESTE HEUTE NOCH AKTIVE CHAMPAGNERGUT WIRD GEGRÜNDET:

Maison Ruinart -Dom Ruinart Pere & Fils. Hundert Jahre später wird

Robert Schlumberger dort sein Handwerk bis zur Perfektion erlernen.

1830 - ZUR MARKENBILDUNG ALLER CHAMPAGNER TRAGEN DIE FLASCHENETIKETTEN BEI, DIE AB NUN AUFKOMMEN.

Heute erinnert die Vielzahl an historischen Schlumberger-Etiketten an die Namenswandlung im Rahmen der Markenentwicklung.

1857 BIS 1859 - „ERSTES PRODUKT-SPONSORING":

Schlumberger an Bord der Fregatte Novara während der Weltumseglung: Der

Qualitätstest auf Tropenhaltbarkeit wird eindrucksvoll bestanden. In

Briefen der Crew wird der Schlumberger „Äquatorwein" nicht nur einmal

erwähnt.

Auszug aus dem Bericht des Linien-Fähnrichs Ernst Jacoby, Sr. Majestät Fregatte Novara, in See, den 17. September 1857:

„Der weisse Vöslauer hat nicht

gelitten und ist nach wie vor ein brillanter Tischwein. Die Mousseux

sind selbstverständlich gut geblieben.... Sie können mir glauben, dass

Ihr Name oft mit großem Vergnügen genannt worden ist. Bei verschiedenen

Gelegenheiten, Diners etc., wurde von den Herren in Rio de Janeiro Ihr

Wein köstlich gefunden und Viele wunderten sich am Morgen des folgenden

Tages kein Kopfweh zu verspüren."

Den Schlumberger Weinen und dem Schlumberger Champagner war damit der Weltmarkt eröffnet.

1862 - WELTAUSSTELLUNG IN LONDON.

Erklärtes Ziel war, die Weltausstellung von 1851 bei weitem zu

übertreffen. Besonders ausländische Aussteller und die Kolonien sollten

stärker vertreten sein. Der Ausstellungsumfang wurde thematisch

vergrößert und reichte von Kunst über Handwerk bis hin zu den neuesten

technischen Errungenschaften. Schlumberger Sparkling steht auf der

Weinkarte der Königin Victoria. Auch in Wien wird Schlumberger 1895 zum

k.u. k. Hoflieferanten ernannt.

1870 - IN FRANKREICH WERDEN DIE ERSTEN JAHRGANGS-CHAMPAGNER ABGEFÜLLT.

Zeitgleich beschäftigt die Firma Schlumberger bereits „Weinreisende" -

der Erfolg der Kellerei Schlumberger reicht längst über Österreichs

Grenzen hinaus.

1919 - DER CHAMPAGNERPARAGRAPH:

Im Friedensvertrag von Versailles wird dem besiegten Deutschland der

Schutz der Herkunftsbezeichnung Champagner auferlegt: Die Artikel 274

und 275 verbieten, Produkte mit fremder Herkunftsbezeichnungen zu

führen. Dies betrifft „Champagner" aber auch „Cognac" aus deutscher

Herstellung, die aus französischer Sicht irreführend nach französischen

Gegenden benannt waren. „Schlumberger Champagner" wird umbenannt in

„Schlumberger", hergestellt nach der „Méthode traditionnelle" -

selbstverständlich tut dies seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Nicht

nur der Schlumberger Heurige in Vöslau findet großen Zuspruch, auch

Schlumberger-Werbung ist gern gesehen und ihrer Zeit voraus.

1955 - UNTERZEICHNUNG DES STAATSVERTRAGS.

Mit dabei: Sparkling von Schlumberger.

1973 - BEGINN DER WEISSEN FORMFLASCHE

Nach dem Vorbild von Roederer Cristall ist Schlumberger als Marke

wieder seiner Zeit weit voraus: Eine weiße Flasche mit neuer

markengeschützter Form wird Teil der neuen Identität. Die prickelnde

Klarheit des Produkts und seine golden-schimmernden Farbe will man dem

Konsumenten nicht vorenthalten.

Histamin ist neben Sulfiten einer der Hauptverursacher der typischen

„Katererscheinungen". Es ist ein biogenenes Histamin und entsteht durch

bakteriellen Abbau von Histidin, einer Aminosäure, und ist in vielen

gereiften Nahrungsmitteln wie Käse, Rohschinken, aber auch Sauerkraut

enthalten. Bei gleichzeitiger Aufnahme von Alkohol und biogenen Aminen

genießt der Alkoholabbau höhere Priorität - das Histamin kann sich im

Körper anreichern. Die Folgen sind zumeist Kopfschmerzen, Hautrötungen

oder eine rinnende Nase, bis hin zu Verdauungsbeschwerden und niedrigem

Blutdruck. Der Histamingehalt eines Produkts hat somit einen starken

Einfluss auf seine Bekömmlichkeit. Die unterschiedlichen Gehalte an

biogenen Aminen in Weinen ergeben sich aus Unterschieden in der

Verarbeitung und Lagerungszeit der Trauben, sowie aus einer eventuellen

mikrobiologischen Kontamination während des Herstellungsprozesses. Das

Haus Schlumberger arbeitet seit jeher daran, ideale Voraussetzungen im

Herstellungsprozess zu schaffen und so den Histamingehalt der Produkte

möglichst gering zu halten.

Wie kam Sekt nach Österreich?

Die Geschichte der Schaumweinherstellung nach der Méthode

Traditionnelle in Österreich hingegen begann mit Robert Alwin

Schlumberger, dem Gründer von Schlumberger Sekt. Er hat im ältesten,

noch heute aktiven Champagnergut Maison Ruinart – Dom Ruinart Pere

& Fils das Handwerk zur Schaumweinherstellung gelernt und dieses

1842 nach Österreich gebracht.

Woher kommt der Begriff „Sekt“?

Der Begriff stammt vom Wort „Seckt“ und geht der Geschichte nach auf

das Jahr 1825 zurück. Der Hofschauspieler Ludwig Devrient spielte

damals den Falstaff in Shakespeares „Heinrich IV“ und war Stammgast in

der Berliner Weinstube Luttner & Wegner. Nach jeder Vorstellung

stürzte er – noch ganz in seiner Rolle - in die Weinstube und rief:

„Bring er mir Seckt, Schurke! Ist denn keine Tugend mehr auf Erden?“

Der Kellner wusste damit nichts anzufangen und servierte Devrients

Lieblingsgetränk, Champagner. In Shakespeares Stück hieß es eigentlich

Sack [Saek], was die damalige Bezeichnung für einen Sherry war. Durch

diesen Übersetzungsfehler wurde somit der Begriff „Sekt“ geboren. Nach

dem Friedensvertrag von St. Germain 1919 durfte kein Schaumwein

außerhalb der Champagne mehr als Champagner bezeichnet werden. Daher

gibt es auch keinen aus Österreich oder Deutschland. Im deutschen

Sprachraum setzte sich der Begriff „Sekt“ stattdessen immer weiter

durch.

Woraus besteht Sekt?

Sekt besteht aus einem Grundwein, dem Hefe und eine Zuckerlösung zugesetzt wird: Hauptbestandteil Grundwein:

Dieser kann entweder reinsortig, d.h. nur aus einer Rebsorte bestehen

(beispielsweise Chardonnay), oder eine Cuvée (beispielsweise Sparkling

Brut) sein. Letztere ist eine Assemblage (Vereinigung) mehrerer

reinsortig ausgebauter Weine. Dadurch kann der Kellermeister die

Eigenarten der Grundweine zu einem gewünschten Optimum zu vereinen.

Tiragelikör

(Fülldosage): Dem Grundwein werden Hefe und Zucker in Form eines

Tiragelikörs hinzugefügt. Der Zucker bildet die Nahrung der Hefe,

wodurch die Gärung beginnt und der Qualitätsschaumwein

Warum perlt Schaumwein?

Das feine Prickeln in jeder Flasche entsteht während der zweiten

Gärung. Bei der Methode Traditionelle geschieht das direkt in der

Flasche: Nach der ersten Gärung wird der Wein mit Hefe und einer

Zuckerlösung, dem sogenannten Tiragelikör oder auch Fülldosage genannt,

versetzt und in Flaschen gefüllt. In der verschlossenen Flasche

wandelt die Hefe den Zucker in Alkohol um, wobei Kohlenstoffdioxid

entsteht, das sich mit dem Wein verbindet. Durch das Öffnen der Flasche

entweicht der Druck und das Kohlendioxid wandelt sich zu Gas um und

entweicht als Kohlensäure. So kommen die Perlen, das sogenannte

Mousseux, in den Sekt. Je länger er auf der Hefe liegt, desto

fein-perliger und besser eingebunden ist die Perlage. Damit der

Schaumwein schön gleichmäßig perlt, haben Sektgläser oft einen

Moussierpunkt in der Mitte des Glasbodens. Dies ist entweder ein

hervorstehender Punkt im Glas oder eine aufgeraute Stelle an der dann

die Perlen nach oben steigen.

VERSCHLIESSEN UND AGRAFFIEREN

Nach der Zugabe der Dosage wird die Flasche bis zum Nennvolumen mit

Rohsekt befüllt und mit einem Sektkorken verschlossen. Der Naturkork

stammt von der Korkeiche (Portugal, Spanien, Sardinien). Dabei werden

zwei Naturkorkscheiben mit einem gepressten Korkkonglomerat verbunden.

Dieser luftdichte Verschluss wird mit einem Drahtkörbchen gesichert,

der Agraffe. Bei sachgerechter Ausführung hat der fertige Sekt jetzt

noch einen Druck von 400 bis 450 kPa (4,5 bis 5 bar).

Was bedeutet die Bezeichnung „Österreichischer Sekt“?

Als „österreichischen Sekt“ darf sich nur dann ein Schaumwein

bezeichnen, wenn es ein rein österreichisches Produkt ist. Die

Bezeichnung ist auf allen Etiketten von Schlumberger zu finden. Das

bedeutet: Sowohl die Trauben als auch der Wein stammen aus

Österreich - durch die Zusammenarbeit mit heimischen

Partnerwinzern. Die Verarbeitung findet in Österreich statt in

den Produktionsstandorten Bad Vöslau und Wien. Die diversen

Bestandteile des Produkts kommen auch aus Österreich: Glas, Karton,

Etiketten etc. Einzige Ausnahme sind die Naturkorken, die aus

Spanien und Portugal stammen. In Österreich gibt es keine Korkeichen.

Die Logistikpartner stammen auch aus Österreich.

KULTURGENUSS

Kultur ist individueller Genuss - dafür stehen unter anderem die

Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele und der Wiener

Opernball – und das nicht nur mit erstklassigen Veranstaltungen sondern

auch mit hochwertigen kulinarischen Angeboten. Das Haus Schlumberger,

als Parnter österreichischer Hochkultur kreierte seit jeher

Sondercuvees in themenbezogenem Design.

Sektflaschen-Größen: Piccolo, Magnum & Co

Wer nach dem perfekten Schaumwein für einen besonderen Anlass sucht,

muss sich nicht nur zwischen verschiedenen Trauben bzw. Cuvées, sondern

auch zwischen einer Vielzahl von Flaschengrößen entscheiden. Von 0,2

Liter bis 30 Liter stehen insgesamt 14 EU-weit genormte zur Wahl. Jede

hat dabe eine eigene Namensbezeichnung.

Wie heißen die verschiedenen Flaschengrößen?

Namensbezeichnung für Flasche - In Liter

Piccolo (Babyflasche) - 0,2 l

Demi oder Fillette (halbe Flasche) - 0,375 l

Imperial (Standardflasche) - 0,75 l

Magnum - 1,5 l

Jeroboam (Doppelmagnum) - 3 l

Rehoboam - 4,5 l

Methusalem - 6 l

Salmanassar - 9 l

Balthasar - 12 l

Nebukadnezar - 15 l

Melchior oder Goliath - 18 l

Sovereign oder Souverain - 25,5 l

Primat - 27 l

Melchisedech- 30 l

Welche Flasche eignen sich für welchen Anlass?

Für jede Gelegenheit gibt es die passende Größe: Zum Genießen

allein eignet sich eine Piccolo-Flasche. Als Speisebegleiter für zwei

bis vier Personen eignet sich eine gebräuchliche Imperial

Flasche. Möchte man bei Festen einen besonderen Eindruck

hinterlassen, kann man zu einer Magnum, Doppelmagnum oder zu einer noch

größeren Flasche greifen. Sondergrößen ab 3 Liter können im Fachhandel

oder direkt beim Hersteller bezogen werden. Mit einer Methusalem

Flasche kann eine Runde von 30 bis 50 Gästen z.B. im Rahmen eines

Sektempfangs versorgt werden. Allgemein gilt: Je größer die Flasche,

desto besser sollte die Kühlung geplant sein. Im Regelfall gestaltet

sie sich ab einer Methusalem schwieriger.

Schmeckt Sekt aus einer Magnumflasche wirklich besser?

Sekt aus einer 1,5-Liter-Flasche schmeckt oft besser, weil der

Luftanteil im Flaschenhals im Vergleich zur Flüssigkeitsmenge geringer

ist als in einer normalen 0,75-Liter-Flasche. Das bedeutet, dass beide

zwar die idente Luftmenge haben, eine Magnumflasche aber doppelt so

viel Flüssigkeit enthält. Ein geringerer Luftanteil führt zu einer

langsameren Reifung. Deshalb kann sich der Sekt in der größeren Größe

harmonischer und komplexer in der Struktur sowie in den Geschmacksnoten

entwickeln. Zudem verlangsamt der geringere Luftanteil die Oxidation.

Damit ist der Prozess gemeint, bei dem Sauerstoff mit den

Inhaltsstoffen des Sekts reagiert und dadurch den Geschmack verändert.

Schaumwein lässt sich daher in größeren Flaschen besser lagern als in

kleineren.

Von Brut bis Süß: So finden Sie die passende Geschmacksrichtung beim Sekt

Für den Geschmack von Sekt ist neben der Rebsorte die Süße

ausschlaggebend. Sie wird durch den vorhandenen Restzucker bestimmt.

Europaweit unterscheidet man so acht verschiedene Geschmacksrichtungen,

die von brut nature über halbtrocken bis hin zu süß reichen. Ein Blick

aufs Flaschenetikett reicht im Regelfall aus, um die Kategorie zu

erkennen. Wie wählen Sie aber die richtige aus? Wie unterschieden sie

sich? Und warum sollten Sie niemals trockenen Wein mit trockenem

Schaumwein gleichsetzen?

Geschmack wird in Süße gemessen

Die Süße von Wein und Schaumwein wird europaweit in bestimmte

Kategorien eingeteilt, die durch weinrechtliche Vorgaben festgelegt

sind. Sie basieren auf dem Restzuckergehalt in Gramm pro Liter.

Die Wein- und Sektkategorien entsprechen aber nicht den gleichen Werten

und somit nicht der gleichen Süße. So liegt beispielsweise der

Restzucker bei trockenem Wein bei etwa 4 g/l, während er bei Schaumwein

zwischen 17 und 32 g/l sein muss. Wer von einem ähnlichen Geschmack

ausgeht, wird vom hohen Zuckergehalt eines „trockenen“ Sekts oder

Champagners negativ überrascht sein.

DAS PORTAL

Karl Ritter von Ghega, ein Freund der Familie Schlumberger und späterer

Erbauer der berühmten Semmeringbahn, erweiterte im 19. Jahrhundert den

Keller zu seinem gegenwärtigen Umfang.

Noch heute ist ein baupolizeilicher Akt aus dem Jahr 1853 erhalten, der

den „Herrn Baumeister Khegar" als Erbauer des Portals ausweist.

Wolfgang Straub, der 2004 eine Biografie über Ghega herausbrachte,

erklärt die eigenwillige Schreibweise des Namens mit der

„orthografischen Freizügigkeit der Zeit".

Unterschiedliche Geschmacksangaben bei Wein & Schaumwein

Die Geschmacksangaben unterscheiden sich aus den folgenden zwei

Gründen: Der Säuregehalt beeinflusst die empfundene Süße, weshalb

Wein mit mehr Säure bei gleichem Restzucker auch in eine weniger süße

bzw. trockene Kategorie fallen kann. Bei Sekt, Champagner und

Prosecco spielt auch die Kohlensäure eine entscheidende Rolle, da sie

die Süße mildert. Daher entspricht ein trockener Wein eher einem

Schaumwein der Kategorie "Brut".

Geschmacksrichtungen von Wein - Für Wein gibt es vier

Geschmackskategorien, die sich auf den vorhandenen Restzucker- und

Säuregehalt beziehen:

Trocken: 4 g/l bis maximal 9 g/l, wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 2g/l niedriger ist als der Restzucker

Halbtrocken: Bis zu 18 g/l, wobei die Gesamtsäure maximal 10g/l niedriger sein darf als der Restzucker.

Lieblich: Bis zu 45 g/l. Die Säure tritt in den Hintergrund.

Süß: Mehr als 45 g/l.

Geschmacksrichtungen von Sekt

Bei Sekt, Champagner und Prosecco wird der Geschmack in acht Kategorien

unterschieden. Auch sie werden anhand des Restzuckerwertes (gemessen in

Gramm Zucker pro Liter) untergliedert:

• Kein Zuckerzusatz (<3 g/l): zero dosage, brut nature

• 0-6 g/l: Extra herb (extra brut, extra)

• Bis 12 g/l: Herb (brut, bruto)

• 12 bis 17 g/l: Extra trocken (extra dry oder extra secco)

• 17 bis 32 g/l: Trocken (sec, secco, asciutto, dry, secco)

• 32 bis 50 g/l: Halbtrocken (demi sec, abboccato, medium dry, semi sec)

• > 50 g/l: Mild (doux, dolce, sweet, dulce)

Je nach Herstellungsland kann es zu kleinen Abweichungen bezüglich der

Kategorien und des Restzuckergehalts kommen. In anderen Sprachen sind

auch andere Bezeichnungen geläufig. Die obigen Angaben beziehen sich

vor allem auf Österreich.

Was bedeutet brut?

Brut (ausgesprochen „brütt“) ist Französisch für „herb“. Herber Sekt

muss weniger als 12 Gramm Restzucker je Liter haben. Geschmacklich kann

man ihn am ehesten mit trockenem Wein vergleichen.

Was bedeutet trocken oder secco?

Sekt ist trocken (auf Italienisch „secco“), wenn er ein

Restzuckergehalt von 17 bis 32 Gramm je Liter hat. Daher lässt er sich

eher mit einem halbtrockenen bzw. lieblichen Wein vergleichen.

Sekt trocken oder halbtrocken: Was schmeckt besser?

Welcher Sekt besser schmeckt, ist pauschal nicht zu beantworten. In

erster Linie hängt es davon ab, wie süß man ihn trinken will: Der

halbtrockene Schaumwein schmeckt süßer, der trockene ist allgemein

verbreiteter. Beide Geschmacksrichtungen eignen sich hervorragend als

Aperitif und werden daher gern zu Süßspeisen gereicht. Der höhere

Restzuckeranteil ermöglicht es, diesen Sekt auf Eiswürfel zu servieren,

ohne dass der Geschmack dadurch sofort verwässert wird. Dies ist ebenso

eine Empfehlung für die Schlumberger Ice Seccos – auf Eis serviert sind

sie der ideale fruchtig-prickelnde Sommerdrink.

DER SEKTBRUNNEN

Eine Besonderheit im Domkeller ist der für die Wiener Weltausstellung

des Jahres 1873 geschaffene Sektbrunnen. Die Weltausstellung, die

fünfte im deutschsprachigen Raum, sollte das gewachsene

Selbstbewusstsein Österreichs nach den verlorenen Kriegen gegen

Frankreich und Preußen präsentieren. Etwa 53000 Unternehmer beteiligten

sich insgesamt an der Ausstellung, davon stammten etwa 9000 aus

Österreich-Ungarn. Unter den österreichischen Unternehmen befanden sich

neben Schlumberger auch heute noch bekannte Firmen wie z.B. Lobmeyr,

Franz Wertheim oder Thonet. Der hierher übersiedelte Brunnen steht in

einer Jahrhunderte alten Tradition von Weinbrunnen, welche die

Herrschenden zum Wohl des Volkes anlässlich von Kaiserkrönungen,

Geburten von Thronfolgern oder bei sonstigen Festivitäten sprudeln

ließen.

Welcher Sekt schmeckt lieblich?

Ab der Geschmacksrichtung „trocken“ wird Sekt in der Regel als süß

empfunden. Laut weinrechtlicher Vorgaben ist er das aber erst mit mehr

als 50 Gramm Restzucker je Liter. In dieser Kategorie wird er aber

weniger nachgefragt. Große Produzenten in Österreich und Deutschland

haben ihn daher nur sehr selten im Sortiment.

Als Speisebegleiter empfiehlt sich süßer Schaumwein zu intensiven Käsen, säuerlichen Desserts oder Wildgerichten.

Wie kommt der Zucker in den Wein oder Sekt?

Bei der Weinproduktion stoppt man die Gärung, um einen höheren

Restzuckergehalt beizubehalten, bevor die Hefen den Zucker vollständig

in Alkohol umgewandelt hat. Bei der Gärung

von Sekt hingegen verwandelt die Hefe den gesamten Zucker in Alkohol.

Danach ist der Restzuckergehalt im niedrigen einstelligen Bereich. Um

jedoch den Schaumwein seine feine Note bzw. den endgültigen Geschmack

zu verleihen, wird er nach dem Degorgieren mit einer sogenannten

Versanddosage aufgefüllt. Mit diesem Dosagelikör, ein

Wein-Zucker-Gemisch, wird die Geschmacksrichtung des finalen Produkts

bestimmt.

Fazit: trocken ist nicht gleich trocken

Bei Schaumwein unterscheidet man acht verschiedene Geschmacksangaben

(brut nature, extra brut, brut, extra trocken, trocken, halbtrocken,

mild). In anderen Sprachen haben sie andere Bezeichnungen (z.B. secco

für trocken), europaweit ist diese Kategorisierung aber weinrechtlich

festgelegt. Die geltenden Bezeichnungen für Schaumwein stimmen nicht

mit denen von Wein überein. Denn mit „trocken“ bei Wein ist nicht

dasselbe wie „trocken“ bei Sekt gemeint. Wer auf der Suche nach einer

ähnlichen Süße ist, sollte lieber auf eine Flasche brut, extra brut

oder brut nature zurückgreifen.

Eine messianische Bedeutung kommt dem Wein in der jüdischen und

christlichen Religion zu. Die Bibel - wo Noah als der erste Winzer gilt

- macht vom Wein reichen symbolischen Gebrauch. Der Wein symbolisiert

in der Bibel (Ps 104,15) das Fest und die Lebensfreude. Er gehört zum

Ritual des Sabbat, zu Pessach wie auch zu jeder Hochzeit.

Die Hochzeit zu Kana ist eine Wundererzählung aus der Bibel, die davon

berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser

in Wein verwandelte (Joh. 2,1-12).

Der Schlumberger ART FLOOR bietet seit seiner Entstehung im Jahr 2016

aufstrebenden, zeitgenössischen Künstler:innen die Möglichkeit Ihre

Werke auf 160m² Galeriefläche auszustellen. Zugleich können

Besucher:innen das perfekte Zusammenspiel aus Kulturgenuss und

Genusskultur in den Schlumberger Kellerwelten erleben. Schlumberger

steht seit 180 Jahren als verlässlicher Partner der heimischen Kunst-

und Kulturszene für das gemeinsame Erleben besonderer Momente.

Schlumberger Art Floor: Andreas Mathes - be.inspired

Jimi, Portrait of Jimi Hendrix (Rotbuche geflämmt, geölt)

Cardia, mein feuriges Herz (Eibe geölt)

Clavia II/Violinschlüssel (Jap. Schnurbaum geölt)

Der Künstler Andreas Mathes

Andreas Mathes ist seit zehn Jahren freischaffender Holzbildhauer. Er

studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien Bühnen- und

Filmgestaltung und arbeitete als Bühnenbildner an renommierten

österreichischen und deutschen Bühnen. In seinen Werken setzt er sich

mit der Natur, dem Menschsein und den Werten, die ein gelingendes

Miteinander ermöglichen, auseinander. Ein Beispiel sind die Inspiration

Helferleins, an den Händen ineinander „fließende" Figuren, die sich

gegenseitig helfen. Mathes findet überall Inspiration in der Natur, in

Gesprächen, in den Medien, beim Spazierengehen oder beim Betrachten

eines Stücks Holz. Er glaubt an die verbindende Kraft der Kunst, dass

sie dazu beitragen kann, die Gemeinschaft unter uns Menschen zu

stärken. Daher hat er während der Pandemie begonnen, seine Werke nicht

nur in der Galerie, sondern auch an öffentlichen Plätzen zugänglich zu

machen. Andreas Mathes lebt und arbeitet in Bisamberg,

Niederösterreich.

Arschgeweih (Walnuß geölt, Laser)

be.inspired - wie Kunst zum Miteinander inspiriert

In seiner bisher größten Einzelausstellung be.inspired tauchen die

Besucher ein in Andreas Mathes' vielfältigen Kunst-Kosmos, der von

abstrakten Skulpturen bis hin zu figuralen Arbeiten reicht und auch

Abstufungen dazwischen umfasst. Jedes Kunstwerk ist das Ergebnis einer

künstlerischen Entdeckungsreise: Am Beginn steht eine Inspiration, die

dann aus dem Holz herausgearbeitet wird - mit der Kettensäge, der

Hobelmaschine oder dem klassischen Schnitzmesser bis hin zum Feuer.

Stets lässt er sich dabei von den Eigenschaften des Holzes leiten,

seinem Eigenleben, seiner Maserung und Form. Dabei entstehen trotz

brachialer Werkzeuge fließende, haptische Formen. Sie sprechen unsere

Emotionen und Sinne an, indem sie uns inspirieren, also „berühren" und

von uns berührt werden wollen: von den Helferleins über die

lebensgroßen und lebendig wirkenden Neubrettler, bis hin zum Gesicht

einer Soulsängerin und abstrakten Skulpturen mit weichen, fließenden

Formen.

2015 - Geprüfte Qualität. Geschützter Ursprung.

Anlässlich der Einführung der Qualitätspyramide für Österreichischen

Sekt mit geschützter Ursprungsbezeichnung (Sekt g.U.) stellt

Schlumberger drei neue Produkte in der Kategorie »Klassik« und fünf

neue Produkte in der Kategorie »Reserve« vor. Schlumberger setzt damit

einen neuen Maßstab für die Qualität österreichischen Sekts. Die

Herstellung erfolgt entsprechend der strengen Kriterien der

Qualitätspyramide, unter anderem 100% Trauben aus einem einzigen

Bundesland, hergestellt ausschließlich nach der Méthode Traditionnelle.

2018 - Große Reserve

Schlumberger präsentiert die Große Reserve, eine Hommage an den Gründer

Robert Alwin Schlumberger. Das handgemachte Meisterwerk ist eine

reinsortige Chardonnay Spezialität des Jahrgangs 2015 und auf 5.000

Flaschen limitiert.

2020 - Die Ikone erstrahlt in neuem Glanz

Im Zuge eines umfassenden Redesigns der Schlumberger Spezialitäten

werden sämtliche Sorten in die Stufen der österreichischen

Qualitätspyramide für Sekt „Klassik, „Reserve“, und „Große Reserve“

eingeführt. Zeitgemäße, reduzierte Eleganz zeichnet die Schlumberger

Flaschen aus und unterstreicht die Leichtigkeit und Frische der

Produkte.

2021 - Erster Bio-Sekt im Sortiment

Mit dem Schlumberger Grüner Veltliner Bio Brut Klassik präsentiert die

Traditionskellerei erstmals einen bio-zertifizierten Sekt – hergestellt

aus besten österreichischen Trauben, rein biologisch angebaut. Das

Bio-Siegel auf dem Etikett steht für kompromisslose Qualität und

nachhaltige Produktion. Geschmacklich überzeugt der Jahrgangssekt mit

fruchtigem Duft, animierender Frische und einer würzigen Note – ideal

als Aperitif oder zu Fisch, Käse und leichten Speisen. Besonders

bekömmlich: Der Bio-Sekt ist histaminarm (< 0,1 mg/l). Mit dieser

Innovation reagiert Schlumberger auf die steigende Nachfrage nach

Bio-Genuss und setzt ein klares Zeichen für bewusste Qualität aus

Österreich.

2024 - Personalisiertes Etikett – und neu: mit Foto

Ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum – mit einer personalisierten

Flasche Schlumberger wird jeder Anlass zum Highlight. Seit 2024

erstrahlen die personalisierten Etiketten auf edlem Material mit

Perlmutschimmer, goldener Veredelung und exklusiver Haptik. Neu ist die

Möglichkeit, die Flasche zusätzlich mit einem eigenen Foto zu gestalten

– für ein Geschenk, das garantiert in Erinnerung bleibt. Zur Auswahl

stehen vier Flaschengrößen und drei Sorten. Das Etikett lässt sich in

wenigen Minuten online mit einem Wunschtext und Bild individualisieren.

Wer es besonders stilvoll mag, wählt die Variante im Geschenkkarton

oder in einer eleganten Holzkiste. So wird aus jeder Flasche ein echtes

Unikat – perfekt zum Feiern, Verschenken und Genießen.

„Vöslauer Goldeck“ ist das bekannteste Produkt von Schlumberger und die

älteste gesetzlich geschützte Weinmarke Österreichs. Der Schaumwein

fand Eingang in die Literatur: der norwegische Schriftsteller

Björnsterne Björnson schrieb 1894 an seine Tochter aus Schwaz in Tirol

„Wir tranken Vöslauer Schaumwein – und der beste Champagner behagt mir

nicht so wie dieser.“, John Galsworthy lobt in seinem 1926

uraufgeführten Theaterstück „Escape“ den Vöslauer, der Franzose Paul

Morand erwähnt ihn in seinem 1957 Essayband „Fin de Siecle“ als

typisches Getränk der Elite der Jahrhundertwende. Eine weitere bekannte

Marke ist Hochriegl, die Schlumberger im Jahr 2009 von Kattus erwarb.

Ab Mitte 2019 lässt das Unternehmen seine Produktion in

Wien-Heiligenstadt Schritt für Schritt auf und verlagert diese nach

Müllendorf im Burgenland.