web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schrems

im Waldviertel, Oktober 2023

Schrems ist eine österreichische Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd und liegt im Waldviertel in Niederösterreich. Kunstmuseum Waldviertel, GEA – Waldviertler Schuhwerkstatt, Unterwasserreich und Naturpark Hochmoor mit Himmelsleiter kann dort besucht werden.

* * *

In dankbarer Erinnerung an die unter der glorreichen Regierung Sr. Majestät Franz Josef I.

Kaiser von Österreich König von Ungarn etc im Jahre 1850 erfolgte

Errichtung des kk Bezirksgerichtes Schrems Gewidmet im Jubeljahre 1898

Die Marktgemeinde Schrems

Die Stadtgemeinde Schrems liegt im Bezirk Gmünd und besteht aus zehn

Katastralgemeinden. Sie ist nicht nur eine der bedeutendsten

Wirtschaftsstandorte im Waldviertel, sie bietet auch Naturverbundenen

und Kulturintressierten zahlreiche Möglichkeiten. Schon seit langem hat

sich Schrems als Kunst- und Kulturstadt etabliert. Direkt neben dem

bekannten IDEA-Haus, das Produkte aus der ganzen Welt zeigt, liegt das

Kunstmuseum Waldviertel. Mit seinen wechselnden Ausstellungen,

Kreativkursen und dem Skulpturen-Erlebnispark ist es einzigartig in

Österreich und Europa. Das Wald4tler Hoftheater Pürbach hat sich als

nördlichstes Theater Österreichs mit Top-Produktionen weit über die

Grenzen des Waldviertels hinaus einen Namen gemacht.

Ein weiteres Highlight bildet das UnterWasserReich mit dem Naturpark

Hochmoor Schrems. Die Besucher erwarten wechselnde

Erlebnisausstellungen im Innenbereich und ein Wassergarten mit

Fischottergehege im Freien. Den Naturpark mit „Prügelsteg" und

„Moortretbecken" kann man auf drei Wanderwegen erkunden und von der 20

m hohen Himmelsleiter den Ausblick auf das größte Torfmoor

Niederösterreichs genießen. Ein Highlight im Sommer ist das Freibad

Moorbad, welches über Steg- und Sportanlagen, ausgedehnte Liegewiesen

sowie ein modernes Restaurant verfügt. Zahlreiche Wander- und Reitwege

sowie drei Mountainbike-Strecken laden die Gäste ein, die Gemeinde zu

erkunden, um anschließend in einem der hervorragenden Gastbetriebe ein

kühles Schremser Bier zu genießen. Bei einem Spaziergang im Stadtgebiet

können Sie einen Blick auf das denkmalgeschützte Schloss, die

Pfarrkirche oder die zahlreichen Denkmäler u. a. am Vereinsberg - eine

150 Jahre alte Parkanlage - werfen.

Schrems wurde um 1200 gegründet, der Name Schremelize für den

Braunaubach scheint 1179 erstmals auf. Er stammt wahrscheinlich vom

tschechischen Ausdruck für hartes Gestein („kremen“) ab, man weiß

jedoch nicht genau, ob der Ort nach dem Fluss oder umgekehrt benannt

worden ist.

Hartberger Granit, Schremser Granit, Herschenberger Granit gelb, Aalfanger Granit

Um 1410 wurde erstmals die Brauerei in Schrems erwähnt, auch ein

Landesgericht gab es damals bereits im Ort. Am 20. März 1582 wurde

durch Kaiser Rudolf II. zu Wien dem „Marckth Schrembß“ ein Wappen

verliehen. Es zeigt einen roten Schild, der von links oben nach rechts

unten durch einen breiten azurblauen Streifen geteilt wird, der mit

zwei weißen, gold gekrönten, in Form eines Zweifelsknopfes geflochtenen

Schlangen, mit ausgeschlagenen roten Zungen, mit voneinander gekehrten

Köpfen und Schwänzen belegt ist. Mit der Erhebung zur Stadt am 23.

Oktober 1936 wurde der Schild des Wappens mit einer fünfzinnigen weißen

Mauerkrone gekrönt. Als Stadtfarben von Schrems gelten die Farben

Rot-Blau-Rot. Im 17. Jahrhundert erhielt Schrems das Marktrecht von

Kaiser Leopold I. und es wurde mit dem Bau des Schlosses begonnen.

Im Westen des Hauptplatzes von Schrems steht der Stadtbrunnen des Ortes

aus 1848. Er hat eine polygone Form und ist aus Sandstein gemacht.

Zentral in der Mitte des Brunnens steht auf einem quadratischen Sockel

die Sandstein-Figur des Hl. Felix von Cantalice aus 1736. Die

Seitenwände des Brunnen zeigen Kartuschen mit diversen Symbolen. In der

Mitte ist die Jahreszahl 1848 eingraviert. Als Stifter des Brunnens mit der Hl. Felix-Figur wird die Familie Falkenhayn ausgewiesen.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schrems steht

westlich des Hauptplatzes auf einem eigenen Kirchenplatz. Die westlich

des Hauptplatzes an einer Geländestufe über dem Braunaubach gelegene

und bis 1811 von einem Friedhof umgebene Pfarrkirche ist von der

Verbauung des Kirchenplatzes halbrund umschlossen. Der Fassadenturm im

Westen hat rundbogige Schallfenster und ein Zeltdach.

Die neobarocke Kanzel ist aus dem 4. Viertel des 19. Jahrhunderts. Es

gibt eine Schnitzfigur Christus an der Geiselsäule aus dem 18.

Jahrhundert.

Der Hochaltar um 1720/1730 mit marmoriertem einachsigen Säulenaufbau

zeigt das Altarblatt am Hochaltar vom Maler Carlo Carlone und das

Aufsatzbild Dreifaltigkeit und trägt die Figuren Sebastian und Rochus.

Das Langhaus unter einem Platzlgewölbe über Doppelgurten auf

Wandpfeilern hat eine dreiachsige Orgelempore über Arkaden. Die

Deckenmalereien im Langhaus mit einem mariologischen Zyklus schuf der

Maler Franz Mayerhofer (1903/1905). Die Wandmalerei im Chor mit

Evangelisten und Lamm Gottes schuf die Malerin Maria Sturm (1951).

Die Orgel baute Matthäus Mauracher (1894).

In der ehemaligen Schule ist das Heimatmuseum untergebracht.

Pfarrkirche Schrems von der Braunaubrücke

Das Schloss Schrems steht zwischen der Braunbachbrücke und der

Budweiserstraße am Dr.-Theodor-Körner-Platz Nr. 1 in der Stadtgemeinde

Schrems im Bezirk Gmünd in Niederösterreich. Um 1635 hat sich Schrems

von Gmünd abgelöst. Nach 1635 wurde für die Herrschaft Schrems das

Schloss erbaut. Von 1777 bis 1781 erfolgten bauliche Veränderungen nach

einem Brand 1777. Die Hauptfassade wurde um 1890 gestalterisch

bereichert. Seit 1928 ist das Schloss im Besitz der Stadtgemeinde und

wurde 1990 als Schule und Postgarage genutzt.

Der frühbarocke später veränderte zweigeschoßige Vierflügelbau war

ursprünglich von einem Wassergraben umgeben. Die 16-achsige Westfassade

und die 12-achsige Südfassade sind die Schaufassaden. Im Westen und

Süden gibt es auch Eckerker mit gebauchten Anläufen. Die Südfront hat

zwei symmetrische frühbarocke Portale unter Sprenggiebeln mit

bekrönendem Doppelwappen Osy-Bartenstein (1790–1865). Im Dreieckgiebel

zeigt sich das Doppelwappen Thurn-Vrints (1896–1917) um 1890

zusammengefasst.

Hl. Nepomuk von 1737, Sandsteinfigur

Stifter: Ernst August Graf Falkenhaynn, Herr von Allentsteig und Schrems

Weltkriegedenkmal am Busbahnhof Schrems im Waldviertel

GEA Waldviertler Werkstätten Schrems

Das Kunstmuseum Waldviertel befindet sich in Schrems

(Niederösterreich). Erbaut und geplant wurde das Museum vom Ehepaar

Makis E. Warlamis und Heide Warlamis und wurde im Juni 2009 eröffnet.

Auf einer Gesamtfläche von 12.000 m² befindet sich das Museum mit

Galerie und Ateliers, sowie der „Park des Staunens“. Besonderer Wert

wurde dabei auf die Verbindung von internationaler Museumsarchitektur

mit der charakteristischen Waldviertler Natur- und Kulturlandschaft

gelegt.

MASTERpieces

Lehrende der Universität für Kunst und Design Cluj-Napoca

IOANA ANTONIU, LASZLO & MIKLOS BENCZE, MIHAI GULES, RADU HANDRU,

ANDREEA HOLOTA, ALICE ILIESCU, ISTVAN KUDOR, CRISTIAN LAPUSAN, FLORIN

MARIN, LILIANA MORARU, RADU MORARU, ALEXANDRA MURESAN, LIVIA PETRESCU,

RADU PULBERE, AXENIA ROSCA

MASTERpieces, 30 years of cooperation, University of Art and Design, Cluj-Napoca

IOANA ANTONIU - Dangerous Liaisons, 2021, embroidery and oil on canvas 100 x 90 cm

Die langjährige Zusammenarbeit des Kunstmuseum Waldviertel mit der

Universität für Kunst und Design, zwischen Rumänien und Österreich, ist

vor allem ein europäisches Projekt - beispielhaft für das was Europa

ausmacht: die Einheit von Vielfalt.

Die Werke der Künstler*innen der Ausstellung sind ein Spiegelbild

dieser Idealvorstellung, sind Bestandsaufnahme und Ausblick. Sie

versammelt Künstlerpersönlichkeiten aus mehreren Generationen

unterschiedlicher Stilrichtungen. Bernhard Antoni-Bubestinger

„Als Maler*innen, Grafiker*innen, Bildhauer*innen und

Textilkünstler*innen haben sie das öffentliche Interesse an

zeitgenössischer Kunst in Cluj-Napoca und darüber hinaus erheblich

gesteigert. Sie verleihen der Bewegung, die als Klausenburger Schule

bekannt geworden ist ein Alleinstellungsmerkmal und internationale

Anerkennung.

Das gemeinsame historische Kulturerbe unserer beiden Staaten, war nicht

nur in der Vergan-genheit, sondern ist auch gegenwärtig und in Zukunft

Nährboden eines kulturellen Dialoges, der für die europäische

Geisteswelt von hoher Relevanz ist...“ Christoph Thun-Hohenstein

FLORIN MARIN - DER RAUM DER MENINAS

IRON MENINAS entstand auf der Grundlage einer künstlerischen Recherche

über den Körper und die Körperlichkeit, die durch eine Reihe von

plastischen Prozessen und Arbeitstechniken für eine weibliche

Morphologie konkretisiert wurde. Die Struktur dieser Serie, gleich

einem Weg, der einer Art zeremonieller, knapper Dynamik folgt, sowie

die Architektur dieser Metallsilhouetten, verbinden uns direkt mit der

Ikonologie der Meninas. Die Serie integriert eine Reihe sehr

unterschiedlicher, dichotomischer Typologien der Meninas: vom Körper

einem Vogelkäfig, der uns auf eine Art innerer Analyse der Kind-Frau in

Bezug auf ihre Existenz aus sozialer Sicht verweist und auf die

Zwangsmechanismen der Folter, bis hin zu den imposanten, autoritären

Figuren, die eine hochrangige Nüchternheit vermitteln, hinweist. Die

Werke sollten durch diesen komplexen historischen, künstlerischen und

kulturellen Kontext wahrgenommen werden, der eine Erzählung des

gesamten Gruppenweges aufbaut, aber auch aus einer streng plastischen

Perspektive, ...

Iron Menina 10, Menina in expression - Velasquez, Cut/welded/patinated iron, 200 x 150 x 50 cm

Iron Menina 9, Madonna with the red umbrella, 2015, Cut/welded/patinated iron, 90 x 187 x 45 cm

TOUCH ME - Berührbilder von MAKIS WARLAMIS

Die reliefhaft gearbeiteten Bilder von Makis Warlamis sind tatsächlich

zum Berühren. Der Tastsinn ist genauso wichtig wie der Sehsinn. Für

viele Menschen, in manchen Situationen, ist er sogar noch

ausschlaggebender. Denn die Haut ist ein soziales Organ und die Hand

ein Ausdrucksmittel für Empathie. Auf jeden Fall ist es gut, den

Sehsinn ein wenig zu entlasten. Auch diese Ausstellung steht wie die

art vital - Ausstellung im Obergeschoss ganz im Zeichen eines

barrierefreien Kunsterlebnisses.

Warlamis' Bildkompositionen könnte man als Landschaftsansichten des

Garten Eden sehen. Wie einen Mikrokosmos aus elementaren Formen, die

wie Silben einer unentzifferten Schrift wirken, lange Zeit verschüttet

im Untergrund unserer Erinnerungen. Warlamis sucht unaufhörlich in den

Zwischenräumen, abseits herrschender Bildvorstellungen und präsentiert

diese Mitbringsel, die ein katalytisches Erwachen der Sinne bewirken.

Farben und Formen bilden ein Kraftnetz. Und bevor du dies erkennen

kannst, wirst du eingefarigen von seiner Wirkung. Die Gefühle und der

Tastsinn entmachten den Blick und verführen ihn in die versteckten

Räume des Traumes.

Jedoch nichts Mystisches, Unzugängliches ist an ihnen. Die Formen

erscheinen gleichzeitig intensiv und zurückhaltend. In den

Kompositionen seiner Bildflächen bildet das Licht ein Gefühlselement,

das sowohl das Auge als auch die Finger reizt. Der Farbsinn wird durch

den Tastsinn ergänzt, während die Hand über die reliefierte Oberfläche

gleitet. Unzählige kleine und kleinste Erhebungen werfen kaum sichtbare

Schatten, die das Bild unabhängig vom Motiv aufladen und verändern. Ein

Aufbrechen der Oberfläche in Millionen zierlicher Fühler, die den

Kontakt mit dem Raum, den Betrachtern suchen und das Bild zu einem

haptischen Erlebnis machen.

In manchen Bildern sind architektonische Strukturen sichtbar, vieles

erinnert an Oberflächen von Werken Paul Klee's, an Texturologien von

Dubuffet. Anderswo Bruchstücke von Gesichtern, von abstrakten Figuren

und Zeichen. Das Organische wird in das Schöne transformiert, leicht

lesbar und absolut künstlerisch. Eine Welt entsteht, ohne Belastung,

alles entstammt einer gelösten, poetischen Bildsprache, die zwischen

einer naiv-kindlichen und archaisch-symbolischen Ausdruckskraft pendelt.

Warlamis' Bildpoesie ist Dichtung einer neuen Wirklichkeit. Der

Betrachter kann im Freiraum der Elemente seine eigene Fantasie

entwickeln. Sie ist an keine bestimmte Dramaturgie gebunden, sondern

kann sich frei assoziierend an den schwebenden Symbolen festhalten, mit

ihnen fliegen, sie zu erfundenen Geschichten reihen...

Solange du diese Bilder anschaust, durchdringt dich eine einfache

Wahrheit: es gibt Erfahrungen, in der Materie und Geist keine zwei

getrennten Welten sind. Der fröhliche, reiche Glanz dieser Bilder

erfüllt unseren Alltag mit Freude.

Eurydike Trichon-Milsani, Kuratorin am Centre G. Pompidou, Paris

Der Museumsbau des Kunstmuseum Waldviertel ist eingebettet in den

weitläufigen „Park des Staunens“. Dieser Grünbereich umfasst eine

vielfältige Gartenarchitektur mit Steinskulpturen wie dem „schlafenden

Poeten“ oder den Himmelssäulen sowie einen Marientempel, ein

Amphitheater und den Makis-Miro Backofen. Im Sommer wird das Gelände

für Veranstaltungen genutzt. Ziel ist es durch Erlebnisführungen,

Familien-Festen, Brotbacken, Projekten, Workshops und Kreativwochen für

die Besucher ein ganzheitliches Erleben von Kunst, Natur und

Kreativität entstehen zu lassen.

Aktiv, innovativ, sympathisch und ungewöhnlich. An diesem besonderen

Ort können Kinder, Jugendliche, Familien, Kunstinteressierte und

Liebhaber schöner Produkte vieles entdecken. Auf 12.000m² verschmelzen

Architektur, Kunst und Design in Harmonie mit der Natur des

Waldviertels zu einem inspirierenden Gesamtkunstwerk.

DER PLATZ DER HIMMELSSÄULEN

Hier versammeln sich die großen Himmelssäulen. Mit Erdfarben bemalt,

richten sie sich nach oben und umkreisen eine unsichtbare Basilika. Die

„Menhire" des Waldviertels sind, wie die Bäume, eine Verbindung

zwischen Erde und Himmel. Von hier führt eine Säulenallee zum Plateau

des „Rosenhügels", dem kleinen, weichen Olymp, der eine Gesamtschau

über den Park ermöglicht. Das Auge schweift von den „Skulpturenhäusern"

über die „Großen Mutterskulpturen" und den „Schlafenden Poeten" bis zur

„Steinernen Kapelle".

Der sanfthügelig angelegte Skulpturenpark erzählt viele Geschichten und

regt die Fantasie an. Dieser Park des Staunens ist ein Ort der

Architekturmagie mit ungewöhnlichen Plätzen, Steinformationen und

rätselhaften farbigen Skulpturen: Das kleine Amphitheater, der Platz

der Backofenhäuschen und der Himmelssäulen, der schlafende Poet und die

Marienkapelle inmitten der unvergleichlichen Waldviertler Landschaft.

Plätze zum Verweilen und Energie tanken, für kreative und kulinarische

Feste. Ideal für Events, Hochzeiten und Fotoaufnahmen.

Im Rahmen des Bildhauersymposiums 2023 mit Studierenden und Lehrenden

der Universität für Kunst und Design Cluj-Napoca entstanden

großformatige Holzskulpturen, die nun den Skulpturenpark des

Kunstmuseums bereichern.

Pfarrgasse 9, 3943 Schrems

Der öffentlich zugängliche Bereich des Naturparks Schremser Hochmoor

ist ganzjährig geöffnet. Er besitzt drei verschieden lange Wanderwege

(von 4,5 km bis 13 km), wobei der kürzeste der „Hochmoor-Wanderweg“ ist

mit Ausgangs- und Endpunkt beim Moorbad Schrems. Hier befindet sich

auch der Eingang zum Unterwasserreich Schrems.

Das Hochmoor bietet verschiedene botanische und zoologische

Besonderheiten, die den Besuchern mit Schautafeln erläutert werden. Die

Wanderwege führen vorbei an der Himmelsleiter, einer 20 Meter hohen

Aussichtsplattform im Naturpark, sowie an den Wasserflächen der alten

Torfstiche. Zu bestimmten Zeiten im Jahr findet unweit davon ein

Schautorfstechen statt.

Der dringlichste Klimaschutzbeitrag des globalen Moorschutzes liegt in

der Verhinderung neuer Emissionen und in der Sicherung der

Kohlenstoffvorräte in gestörten Mooren durch Wiedervernässung. Dies

könnte viele Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wie bei vielen Mooren auf

der ganzen Welt wurde der ursprüngliche Zustand des Schremser Moores

durch Entwässerung, Torfabbau, forstliche und landwirtschaftliche

Nutzung stark beeinträchtigt. Um das Gebiet nutzen zu können, wurden

systematisch Gräben angelegt, die immer noch beträchtliche Wassermengen

aus dem Moor ableiten. Diese Entwässerung führt dazu, dass der

Torfkörper austrocknet. Dadurch beginnt ein Mineralisierungsprozess der

Torf wird zersetzt. Der gesamte Lebensraum verändert sich so stark,

dass die moortypische Pflanzenwelt verlorengeht. Die freien Moorflächen

verschwinden, das Gebiet verwaldet. Die Lebensgrundlage typischer

Tierarten schwindet.

Um einen moortypischen Wasserhaushalt wiederherzustellen ist es nötig,

die Entwässerungsgräben mit Hilfe von Dämmen aus witterungsbeständigem

Holz zu schließen. Der Wasserspiegel wird dabei so nahe wie möglich an

die Mooroberfläche gebracht. Man spricht von Renaturierung,

Restaurierung oder Sanierung des Moores.

Im Schremser Moor wurden bereits 2003-2006 einige Grabensperren

eingebaut und Moortümpel eingestaut. Durch die Entfernung aufkommender

Gehölze wurden waldfreie Moorbereiche offengehalten. Weitere

Schutzmaßnahmen sind aber notwendig. Dafür müssen Vermessungsarbeiten

geleistet und Daten über die Hydrologie und Torfmächtigkeit eingeholt

werden.

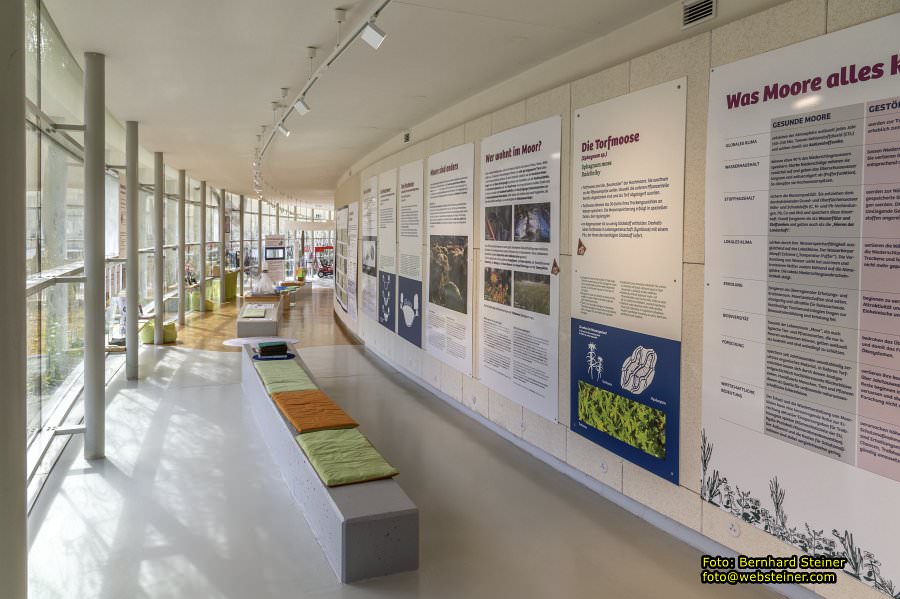

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Schrems

Was ist ein Moor? Ein Moor ist

ein Feuchtgebiet, in dessen nasser Bodenschicht Torf gebildet und

angereichert wird. Die Torfschicht ist mindestens 30 cm dick und

beinhaltet die subfossilen Rückstände der früheren Entwicklungsstadien

dieses Ökosystems. Kennzeichnend für Moore ist eine besondere, typische

Pflanzen- und Tierwelt. Moore findet man weltweit, wenngleich sie nur

etwa 3% der Landfläche auf der Erde einnehmen.

Niedermoore (Reichmoore):

Niedermoore entstehen in dauerhaft oder immer wieder vernässten

Gebieten. Man findet sie in Überflutungsbereichen von Flussauen und

Küstenlandschaften sowie in Verlandungszonen von Gewässern.

Zwischenmoore: In

niederschlagsreichen Gegenden können sich aus Niedermooren Hochmoore

entwickeln. Die Übergangsstadien sind fließend und werden als

Zwischenmoore bezeichnet.

Hochmoore (Armmoore,

Regenmoore): Dieser Moortyp wird ausschließlich durch Niederschläge

gespeist und ist deshalb extrem nährstoffarm. Bei uns sind Hochmoore

nach der letzten Eiszeit (vor etwa 10 000 Jahren) entstanden.

Unter widrigen Bedingungen, wie sie in Mooren üblich sind (saures

Milieu, Nässe, Nähr-stoffarmut, Temperaturschwankungen), können nur

sehr gut angepasste Tiere leben. Zu den Moorspezialisten gehören oft

stark bedrohte Libellen wie die Nordische Moosjungfer oder die Kleine

Binsenjungfer, genauso wie Amphibien wie die Knoblauchkröte, der

Nördliche Kammmolch oder der Moorfrosch. Auch spezialisierte Insekten

findet man in Mooren, darunter den Hochmoorlaufkäfer, die Kurzflügelige

Schwertschrecke oder die Schwarzglänzende Moorameise. Sehr selten sind

mittlerweile auch Vogelarten, die freie Moorflächen benötigen, wie zum

Beispiel der Waldwasserläufer.

In den meisten Ökosystemen besteht ein Gleichgewicht zwischen

aufgebauter und zersetzter Pflanzenmasse. In wachsenden Mooren ist die

Zersetzung abgestorbenen Pflanzenmaterials gehemmt, weil durch sauren

pH-Wert (Huminsäuren, teilweise etwa pH 2,5) und Luftabschluss

abbauende Bodenlebewesen nicht leben können. Das Fließgleichgewicht ist

damit zugunsten von Torfbildung verschoben, die sogenannte

„Stoffbilanz" ist positiv.

Was ist Torf? Alle Moore haben

eines gemeinsam: Sie enthalten unter ihrer Decke aus wachsenden

Moorpflanzen mehr oder weniger mächtige Schichten von Torf. Torf ist

aus den Resten dieser Moorpflanzen entstanden. Sie sind nach ihrem

Absterben nur unvollständig zersetzt worden. Diese toten Teile werden

am nassen Moorboden abgelagert und langsam in Torf umgewandelt. Sie

bleiben plattgedrückt als Torfschichten erhalten. Jedes Jahr „wächst"

der Torf um etwa einen Millimeter. Das Torflager wird dadurch im Lauf

von Jahrhunderten immer dicker.

Otter-Findelkind OTTO - Im

Oktober 2021 wurde in der Tierarztpraxis Steyregg (OÖ) ein

ungewöhnlicher Fund abgegeben. Ein verletztes Fischotter-Baby gehörte

zu den wenigen Wildtier-Arten, mit denen das Tierärzte-Ehepaar Daniela

und Stefan Wöckinger bisher keine Erfahrungen gemacht hatte. Schnell

war der Kontakt zum UnterWasserReich in Schrems hergestellt und der

Neuzugang wurde bei Familie Wöckinger per Fern-Coaching liebevoll

versorgt und betreut. Die Kopfwunde unbekannter Herkunft konnte

ausheilen und bald gehörte „Otto“ ebenso zur Familie Wöckinger wie

viele andere Pflegetiere und die hauseigenen Hunde. Auf der Suche nach

einem Platz zur Dauerhaltung wurde man beim UnterWasserReich fündig.

Eurasischer Fischotter (Lutra lutra)

Ordnung: Raubsäuger (Carnivora)

Familie: Marderartige (Mustelidae)

Lebensform: ganzjährig aktiv, Einzelgänger, Junge bis 14 Mon. bei Mutter

Lebenserwartung: 8-14 Jahre in der freien Wildbahn

Gewicht: 5-15 kg

Lautäußerungen: Keckern, Murren, Trillern, Pfeifen, Kreischen und Fauchen

Sinnesleistungen: Sehsinn, Geruchssinn und Gehör sehr scharf

Fell: 50.000 Haare pro cm², insges. 80-100 Millionen Haare am Körper

Ernährung: Stöberjäger, etwa 1 kg täglich; Fische, Frösche, Krebse,

Schnecken, Muscheln, Würmer, Insekten, Kleinsäuger (Mäuse oder

Bisam-ratten) und Wasservögel sowie deren Gelege

Revier: 15-40 km entlang Gewässern

Geschlechtsreife: ab 1,5-2 Jahren

Ranzzeit: ganzjährig; Hauptpaarungszeit Februar-April

Tragzeit: 55-65 Tage

Anzahl Junge: 1-4

Geburtsgewicht: 80-100 g

Gefahren: Straßenverkehr, Verhungern, Ertrinken, große Raubtiere

(Luchs, Wolf, Raubuögel) und streunende Hunde, Gewässerverschmutzung,

Fischreusen, Bejagung, Lebensraumzerstörung (Flussverbauungen und

-begradigungen), Nahrungsverknappung, Umweltgifte

Der Fischotter lebt in allen Feuchtlebensräumen. Seine Lebensweise ist

semiaquatisch, das heißt: an das Leben in der direkten Umgebung von

natürlichen oder naturnahen Gewässern angepasst. Er besiedelt Bäche,

Flüsse, Seen, Sümpfe und Teiche mit bewachsener Uferstruktur und

Küstengewässer. Bei der Nahrungssuche wandert er in seinem Revier umher

und versteckt sich in Bauen anderer Tiere, Gebüschen, Wurzeln alter

Bäume oder Uferunterspülungen. Für die Zeit der Jungenaufzucht werden

vom Weibchen, der Fähe, eigene Baue angelegt. Um ihr Revier zu

markieren, setzen Otter ihren Kot und Urin – die „Losung" - immer an

Land auf erhöhten Stellen wie Steinen ab.

Der Fischotter (Lutra lutra) lebt an sauberen Bächen, Flüssen oder

Teichen mit bewaldeten Ufern. Der Räuber aus der Marderfamilie ist mit

seinem dichten Fell und den Schwimmhäuten zwischen den Zehen gut an das

Leben im Wasser angepasst. Der Otter hat ca. 50 000 Haare pro cm²

(Mensch - ca. 120 Haare pro cm²).

Die Himmelsleiter ist eine

Aussichtsplattform im Naturpark Hochmoor in Schrems, Niederösterreich.

Die Holz-Stahl-Konstruktion besteht aus 58 paarweise angeordneten

Fichtenstämmen, die jeweils eine Länge von 19,4 m aufweisen. Zwischen

diesen Stämmen führt die 108-stufige Treppe aus Stahl mit einigen

Zwischengeschoßen hinauf zur 33 m langen Plattform in ca. 18,4 m Höhe.

Stahlzugstangen und Holzdruckriegel zwischen den Stämmen sowie eine

Stahlunterkonstruktion geben der Himmelsleiter Stabilität.

Moorblick - Das Moor erkennt

man an den niedrigen Laubbäumen. Der Nadelwald gehört nicht zum Moor.

Es ist etwa 300 ha groß. Bis 1980 wurde hier Torf abgebaut und das

ursprüngliche Hochmoor dabei zerstört. Die offenen Wasserflächen zeigen

noch heute die Stellen des besonders intensiven Torfabbaus. 2004 wurde

mit der Renaturierung des Moores begonnen.

Der Naturpark Schremser Hochmoor ist ein Naturpark und

Naturschutzgebiet und liegt etwas östlich von Schrems, im

nordwestlichen Teil Niederösterreichs, dem Waldviertel. Das Torfmoor,

das durch die Orte Langschwarza, Gebharts und Schrems begrenzt ist,

umfasst 300 ha und stellt damit das größte Moor Niederösterreichs dar.

Die ursprüngliche Moorlandschaft besteht aus mehreren benachbarten

Teilmooren wie dem Gebhartser Moorwald Nord und Süd, Moorwald St.

Ulrich, dem Schremser Torfstich und Schwarzinger Torfstich.

Die Himmelsleiter wurde von dem Wiener Architekten Manfred Rapf

entworfen und von der Horner Firma Graf-Holztechnik ausgeführt. Die im

Jahr 2002 fertiggestellte Aussichtswarte wurde mit dem

niederösterreichischen Holzbaupreis ausgezeichnet. Die Himmelsleiter

ist von April bis Oktober frei zugänglich.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun:

Das Kunstmuseum Waldviertel, Schrems, Oktober 2023:

UnterWasserReich, Schrems, Oktober 2023: