web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Stift Heiligenkreuz

Zisterzienserabtei im Wienerwald, Mai 2023

Die fast 900 Jahre alte Zisterzienserabtei ist nicht

nur ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt, sondern auch ein

Ort der Kraft und spirituelles Zentrum im Herzen des Wienerwaldes.

Kultur, gregorianischer Choral und Genuss der heimischen

Wirtshauskultur im Stift Heiligenkreuz sind hier erlebbar.

Romanische Westfassade der Stiftskirche (1187), Dreifaltigkeitssäule (1729-1739), Josefsbrunnen (1739) mit Platanen (1848)

Das Stift Heiligenkreuz ist eine Zisterzienser-Abtei in Heiligenkreuz

im Wienerwald (Niederösterreich). Es besteht ohne Unterbrechung seit

seiner Gründung im Jahr 1133 und ist damit – nach dem Stift Rein – das

weltweit zweitälteste, seit der Gründung durchgehend bestehende

Zisterzienserkloster. Stand Mai 2024 gehören dem Stift fast 100 Mönche

an. Schwerpunkt ist die Pflege des klösterlichen Lebens, der Liturgie

und des gregorianischen Chorals in lateinischer Sprache. Ein Teil der

Mönche arbeitet in der Seelsorge in 18 inkorporierten Pfarren, andere

sind als Wissenschaftler und Professoren an der Hochschule tätig.

Westlich der mittelalterlichen Klostergebäude mit der Fassade der

Stiftskirche und den Eingängen zur Kirche und zum Klosterbereich

erstreckt sich der große polygonale Stiftshof. Neben den vorgenannten

zweigeschoßigen Gebäuden, ausgenommen der Fassade, wird er von jüngeren

zweigeschoßigen Klostergebäuden im Stil des Barock umschlossen, die

gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Benutzung freigegeben wurden. Auf

der kürzesten nördlichen Seite des Hofs befindet sich das große

rundbogige Eingangsportal, über dem ein fünf Geschoße hoher Turm

aufragt, mit einer aufwändig gestalteten Barockfassade aus Kaiserstein,

und der von einer Terrasse bekrönt wird, mit einer kunstvollen

Balustrade. Die äußeren Ecken des Gebäudes sind bestückt mit

kreisrunden Türmchen, die teilweise erst über dem Erdgeschoß beginnen

und mit den Spitzen ihrer zwiebelförmigen Barockdächer in Höhe der

Gebäudefirste enden. Sie gleichen den so genannten „Pfefferbüchsen“ in

der historischen Festungsarchitektur. Auf drei Hofinnenseiten sind im

Erdgeschoß und im Obergeschoß durchlaufende Arkadengänge mit

Kreuzgewölben angelegt.

Das Kloster wurde 1133 von Leopold III. aus der Dynastie der

Babenberger gestiftet und in der Folge von seinem Sohn und Nachfolger,

Leopold IV. von Österreich, großzügig bedacht. Es zählt zu den 300

Klöstern, die noch zu Lebzeiten des hl. Bernhard von Clairvaux

entstanden. Besiedelt wurde es vom Mutterkloster Morimond in Burgund,

sein erster Abt war Gottschalk. Das reguläre Klosterleben soll nach

traditioneller Überlieferung am 11. September 1133 begonnen haben. Das

Gründungsdatum ist allerdings nicht urkundlich belegt; die

Stiftungsurkunde wurde erst um 1230 geschrieben und mit 1136, nicht

1133, datiert.

Gut 100 Jahre wurde an den romanischen und gotischen Bauten der ersten

Klosteranlage gebaut. Die hochromanische Kirche mit Langhaus, Fassade,

Querhaus und dem Ursprungschor konnte bereits 1187, nach etwa 50 Jahren

Bautätigkeit, konsekriert werden, um am 31. Mai 1188 die wertvolle 23,5

cm große Kreuzreliquie zur Verehrung aufzunehmen, die an diesem Tag von

Leopold V. dem Stift geschenkt wurde, nachdem dieser von seiner

Jerusalem Pilgerreise zurückkam

Die große Kober-Orgel von Heiligenkreuz wurde 1804 von k.u.k.

Hoforgelbaumeister Ignaz Kober erbaut. Sie besitzt zwei Manuale, 55

Register und 2959 Pfeifen. Berühmte Komponisten, wie Franz Schubert und

Anton Bruckner haben auf ihr gespielt. Bis 1949 stand sie auf einer im

Barock eingezogenen Empore über dem Hauptportal des Langhauses. Diese

Empore verfälschte jedoch die Raumwirkung des romanischen Schiffs und

verdeckte den Lichteinfall durch die Fenster der Westwand. Abt Karl

Braunstorfer ließ sie deshalb abtragen und die Orgel in den nördlichen

Querhausarm versetzen.

Die spätromanische dreischiffige Basilika wurde gegen Ende des 12.

Jahrhunderts vollendet. Das Mittelschiff wird in der Höhe von

rundbogigen Obergadenfenstern reich belichtet. Die Spitzbogenportale

verweisen auf die andernorts schon begonnene Gotik. Im unteren Bereich

fällt das Licht der Fenster des nördlichen Seitenschiffs indirekt durch

die Scheidbögen der Arkadenzone ins Mittelschiff, hingegen ist es im

südlichen Seitenschiff relativ dunkel, da auf seiner Außenseite der

zweigeschoßige Kreuzgang anschließt.

Es dauerte ungefähr noch einmal so lange, bis 1240 die gotischen

Kloster- und Konventsgebäude, wie der Kapitelsaal, die Fraterie, das

Refektorium, das Dormitorium und vor allem der Kreuzgang im Süden der

Kirche zur Einweihung bereitstanden. Die längst eingezogene Gotik

führte zum Abbruch des verhältnismäßig kleinen romanischen

Ursprungschors und dessen Ersatz durch einen wesentlich größeren

hochgotischen Hallenchor, der zusammen mit dem Brunnenhaus im Kreuzgang

1295 zur Einweihung fertiggestellt war. Gleichzeitig war die

Bernardikapelle fertig.

Bis Ende des 13. Jahrhunderts war Stift Heiligenkreuz die Grablege

praktisch aller Mitglieder aus den Geschlechtern Wildegg und Altenburg.

Die Zisterzienser des 12. Jahrhunderts verwendeten manchmal den Begriff

„Paradies” als Bild für das Kloster. Wer nämlich im Kloster lebt, lebt

in Gottes Nähe und Gegenwart. Er liest und meditiert das Wort Gottes,

er versucht in Einheit mit der Liebe Gottes zu leben und davon den

Menschen weiterzugeben: seinen eigenen Mitbrüdern, den Gästen, die ins

Kloster kommen und den Gläubigen in den Pfarren des Klosters.

Die Babenberger haben dem Stift sowohl ein Stück des Kreuzholzes

Christi, als auch einen Dorn aus der Dornenkrone des Heilands geschenkt.

Das Stift Heiligenkreuz, auch „mystisches Herz des Wienerwalds" oder

„spirituelles Zentrum der Region" genannt, besteht seit dem Jahr 1133,

danach wurde rund 150 Jahre lang an der ersten Anlage gebaut. Die drei

gravierendsten Bedrohungen des Bauwerks fanden 1683 (Brandlegung durch

die Türken), 1770 (Aufhebung zahlreicher Klöster durch Joseph II.) und

1938 (Plan einer Autobahntrasse direkt über das Klosterareal nach dem

Anschluss an das sogenannte „Dritte Reich") statt. Die Zerstörungen

durch die Türken hatte einen raschen Wiederaufbau zur Folge, die

anderen beiden Pläne konnten rechtzeitig verhindert werden.

Vorgänger dieses neuen Chors war ein deutlich kleinerer romanischer

Chor, kaum breiter als das Mittelschiff und vermutlich ohne Umgang. Es

bestand damals aber hoher Platzbedarf im Chor und in dessen Umgebung,

vor allem für die zahlreichen Pilgerprozessionen zu den Reliquien, der

nur mit einem großflächigen Neubau gedeckt werden konnte. So entstand

der neue im Grundriss quadratische hochgotische Hallenchor aus neun

quadratischen, gleich hohen Jochen, jeweils in Dimension der älteren

Vierung. Die äußeren Joche wirken als Chorumgang bezeichnen. Es handelt

sich hier um den größten gotischen Hallenchor dieser Art in Österreich.

Zusammen mit dem Querhaus überschreitet die Grundfläche der Halle

diejenige des gesamten Langhauses. Eine direkte Nachfolge dieser

ungewöhnlichen Hallenform findet sich in der Heiligenkreuzer Filiation

Stift Neuberg, die sich dort aber über die ganze Kirche erstreckt.

Die Joche werden von steilen vierteiligen Kreuzrippengewölben

abgeschlossen, deren Rippen und Gurte auf Dienstbündeln aus „älteren

und jüngeren“ halb- und dreiviertelrunden Diensten aufstehen. Die

östliche und nördliche Außenwand sind großflächig und fast gewölbehoch

mit Spitzbogenfenstern und feingliedrigem gotischen Maßwerk geöffnet,

in jedem Joch ein Paar, im mittleren Joch der Ostwand ein einziges,

aber großes Fenster. Etwa die Hälfte der Verglasungen sind die

erhaltenen Originale der Zeit um 1290.

Sakristei (1667)

Die Sakristei wurde im 17. Jahrhundert an der südöstlichen Ecke des

gotischen Hallenchors angefügt. Der rechteckige Raum mit großen

Fenstern auf drei Seiten besitzt eine vielfach gegliederte Stuckdecke,

in Form eines Spiegelgewölbes. Vor den Fenstern unterbrechen kleine

Stichkappen die vorgenannten Wölbungen. Die Sakristei präsentiert

hochwertige Rokokofresken.

Intarsienkästen

Die ersten Zisterzienser kamen im 12. Jahrhundert aus dem Kloster

Morimond in Burgund nach Heiligenkreuz. Die Mönche brachten kräftige

Impulse für die Wirtschaft und die gesamte Entwicklung der Region und

verhalfen ihr durch umfassendes Wissen und Können im Handwerk sowie in

der Land- und Forstwirtschaft zu großem Aufschwung. Das weltweit

zweitälteste Zisterzienserkloster, das seit seiner Gründung durchgehend

besteht, beherbergt heute neben seinen rund 100 Mönchen auch die

Hochschule Heiligenkreuz und das Priesterseminar Leopoldinum.

Sakristei mit Deckenfresken von Carpoforo Tencalla

1642, bereits im Barock, waren die neuen Konventsgebäude im Süden an

den Kreuzgang und die Fraterie anschließend fertiggestellt. Das Datum

1667 steht für die Inbetriebnahme der Sakristei. Wenige Jahre danach

wurde 1674 der barocke Kirchturm abgeschlossen.

1683 überfielen Türken das Kloster und steckten es in Brand. Beim

Wiederaufbau unter Abt Clemens Scheffer wurde das Stift im Stil des

Barock erweitert. So entstanden bis 1691 westlich der bisherigen

Gebäude die „neuen“ Klostergebäude um den großen polygonalen Stiftshof.

1710 wurde der Ausbau der Annakapelle abgeschlossen, der man 1713 auf

der anderen Seite des Kapitelsaals die Totenkapelle anfügte. 1730 wurde

die Ausstattung der „alten Klosterpforte“ vollendet, der sich 1729 bis

1730 die Errichtung der Dreifaltigkeitssäule und 1739 des

Josefsbrunnens anschlossen.

Unter Joseph II. blieb das Stift 1783 von der Aufhebung verschont, weil

die Mönche seit der Gegenreformation mit Pfarrseelsorge und

Schulunterricht beschäftigt waren; diese Tätigkeitsfelder galten in der

Aufklärung als legitim.

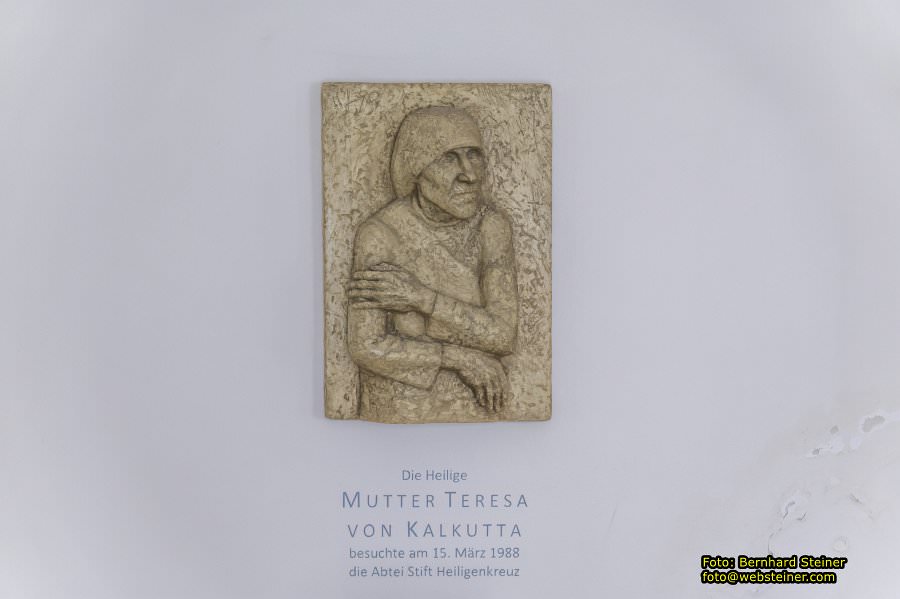

Heilige Mutter Teresa

Die Fraterie war der Arbeitsraum der Fratres, der „Brüder“. Es gibt

einen Zugang vom Kreuzgang und zwei von anderen Bauteilen. Der Raum war

sicher ursprünglich für die unterschiedlichen Arten von Werkstätten

unterteilt, so zum Beispiel für die Schusterei, Schneiderei, Tischlerei

und andere. Neben der „Werkstatt“ lag das Skriptorium, die

Schreibstube. In diesem wichtigen Raum schrieben die Mönche Bücher von

Hand oder kopierten sie. Er war der einzige beheizte Raum des Klosters.

Erst 1992 entdeckte man das über eine Stiege begehbare Kalefaktorium,

den Heizraum.

Mittelalterliche Fraterie (1240) und Dormitorium

Die Fraterie umfasst immerhin 3 × 6, also achtzehn quadratische Joche,

die von breiten rechteckigen Gurten mit angespitzten Bögen in Längs-

und Querrichtung unterteilt sind. An den Wänden übertragen die fast

senkrechten Bogenenden die Lasten ohne Konsolvorsprünge in das

Mauerwerk. Insgesamt zehn Stützen, die meisten rund, tragen die übrigen

Bogenenden mit profilierten Kämpfern und Basen. Die Joche selbst werden

von Kreuzgratgewölben (ohne Rippen) überdeckt. Auch hier sind Bezüge

zur Romanik zu erkennen.

Fraterie Details

Nach dem Anschluss an das Dritte Reich (1938) war die indirekte

Zerstörung des monastischen Lebens durch den Bau einer Autobahntrasse

direkt über das Kloster geplant. Diese Pläne konnten nach dem Zweiten

Weltkrieg abgewendet werden und die Trasse der heutigen Wiener

Außenring Autobahn führt nördlicher am Ort Heiligenkreuz vorbei. Gegen

Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Glocken des Kirchturms als

Rohmaterial zur Herstellung von Waffen beschlagnahmt. Auch die

sowjetische Besatzung bedrohte das Klosterleben.

Der Kreuzgang, das Zentrum der Klosteranlage, schmiegt sich in den

rechten Winkel aus der südlichen Langhauswand und der westlichen Wand

des Kapitelsaals und der Fraterie. Er wird weiterhin im Westen begrenzt

von einem schlanken Gebäudeteil mit Klosternebenräumen und im Süden von

den jüngeren Konventsgebäuden. Der romanisch-gotische Kreuzgang

umschließt einen schlicht begrünten und liebevoll gepflegten Innenhof.

Die Nord- und Südgalerie sind je sieben Joche lang, die Ost- und

Westgalerie hingegen nur sechs Joche. Die Galerien werden außenseitig

unterteilt mit schlichten rechteckigen Strebepfeilern, die die

horizontalen Schubkräfte der Gewölbe abstützen, Kreuzrippengewölbe mit

zierlichen gotischen Profilen von Rippen und Gurtbögen.

Die Arkaden des Kreuzgangs sind in Biforien gegliedert, die ihrerseits

noch einmal in Biforien unterteilt sind. Die Bögen der Einzelöffnungen

sind spitz, ebenso die oberen Überfangbögen. Die mittleren

Überfangbogen sind hingegen rund. Die aufgelösten Bündelpfeiler in den

Arkaden weisen ebenso wie die Formen der Kapitelle in die Frühgotik. In

den Bogenfeldern sind kreisrunde „Ochsenaugen“ unterschiedlicher Größe

ausgespart, die ganz großen sind mit Maßwerk in Form von Vielpässen

ausgestattet.

Die Totenkapelle (1711) zwischen dem Kapitelsaal und der Fraterie war

im Mittelalter vermutlich das „Parlatorium“, der einzige Raum, in dem

die Mönche in einem Haus des allgemeinen Schweigens sprechen durften.

Seit 1713 ist der schmale Raum aus drei Jochen, mit Kreuzgratgewölben

überdeckt, als Totenkapelle in Verwendung. Die künstlerische Gestaltung

lag in der Verantwortung von Giovanni Giuliani. Tanzende Skelette

leuchten (als Kerzenträger) dem verstorbenen Mitbruder, der in der

Mitte der Kapelle aufgebahrt wird, den Weg in die Ewigkeit.

Kreuzgang (1240)

Kapitelsaal, die Grablege der Babenberger – unter anderem mit dem Hochgrab (Tumba) von Herzog Friedrich II.

Der Saal war auch Grablege der fürstlichen Förderer des Klosters aus

dem Geschlecht der Babenberger. Neun einfache Grabplatten sind noch im

Boden vorhanden. Für Herzog Friedrich II., den Streitbaren (1211–1246),

den letzten Babenberger, der Österreich regierte, ein großzügiger

Förderer des Stiftes, wurde ein Hochgrab geschaffen.

Friedrich II., auch Friedrich

der Streitbare, (* 1211 in Wiener Neustadt; † 15. Juni 1246 in der

Schlacht an der Leitha) stammt aus dem Geschlecht der Babenberger und

war von 1230 bis 1246 Herzog von Österreich und der Steiermark. Sein

Beiname der Streitbare wurde ihm nicht zu Unrecht gegeben – er war zeit

seiner Regierung ständig in Kämpfe mit allen Nachbarn verwickelt – vor

allem mit Ungarn, Bayern und Böhmen. Friedrich fiel 1246 in der

Schlacht an der Leitha gegen den Ungarnkönig Béla IV.; mit ihm starben

die Babenberger im Mannesstamm aus.

Friedrich der Streitbare bildet als letzter Babenberger einen

Epochenumbruch in der Geschichte Österreichs. In seinen hochfliegenden

Plänen seinem späteren Nachfolger Rudolf IV. nicht unähnlich, wurde er

immer wieder Opfer seines unsteten Charakters. Für Friedrich den

Streitbaren, der auch ein großzügiger Förderer des Stiftes

Heiligenkreuz war, wurde im Kapitelsaal des Klosters ein

eindrucksvolles Hochgrab geschaffen.

Hochgrab Friedrich II. im Kapitelsaal (1240)

Im Kapitelsaal befinden sich zahlreiche Gräber von Babenbergern,

darunter das Herzog Leopolds V. von Österreich, der 1192 den englischen

König Richard Löwenherz im heutigen Wiener Stadtteil Erdberg gefangen

genommen hat. Auf den barocken Fresken werden die im Kapitelsaal

begrabenen Personen dargestellt.

Das Kloster dient als Grablege des Herrschergeschlechtes der

Babenberger, der Markgrafen und Herzöge von Österreich im Mittelalter.

Eine Reihe von Landesherren und älteren Angehörigen dieses Hauses ist

im Stift bestattet, wobei sich die Gräber dieser fürstlichen Förderer

von Heiligenkreuz im Kapitelsaal befinden, dem Versammlungsraum der

Mönche.

Was die Kaisergruft in Wien für die Habsburger ist, das ist der

Kapitelsaal des Stiftes Heiligenkreuz für das Geschlecht der

Babenberger. Neben den Babenbergern sind hier auch zwei Enkel von

Rudolf von Habsburg begraben. Es scheint, dass die ersten Habsburger in

Österreich auf diese Weise an die Traditionen der Babenberger

anknüpften, um so ihre Nachfolge zu legitimieren.

Der Kapitelsaal war der Versammlungsraum der Mönche, in dem bei jeder

Zusammenkunft, zumindest ursprünglich, ein Kapitel der heiligen Schrift

vorgelesen wurde. Für die Mönche, die zur Teilnahme an diesen

Zusammenkünften berechtigt waren, galt die Bezeichnung „Kapitular“. Wie

bei fast allen Klöstern dieser Art öffnet sich der Kapitelsaal von der

östlichen Galerie des Kreuzgangs durch zwei Fenster und eine Tür, die

nicht verschlossen werden können, und drei Stufen führen zu ihm hinab.

Der Kapitelsaal ist untergliedert in neun quadratische Joche mit

vierteiligen Kreuzrippengewölben, deren Rippen und Gurte an den Wänden

von Kragkonsolen und im Raum von vier achteckigen Säulen getragen

werden. Die heutigen Rippen, Kämpfer und Kapitelle lassen eine barocke

Überarbeitung vermuten. In der Ostwand belichten drei große kreisrunde

bunt verglaste „Ochsenaugen“ den Raum direkt.

Brunnenhaus (1295)

In der gleichen Zeit wie die Totenkapelle wurde auch die Annakapelle

(1710), zwischen dem Hallenchor der Kirche und dem Kapitelsaal,

fertiggestellt. Dort war im Mittelalter die Büchersammlung des

Konventes, die geistliche Waffenkammer, daher Armarium genannt.

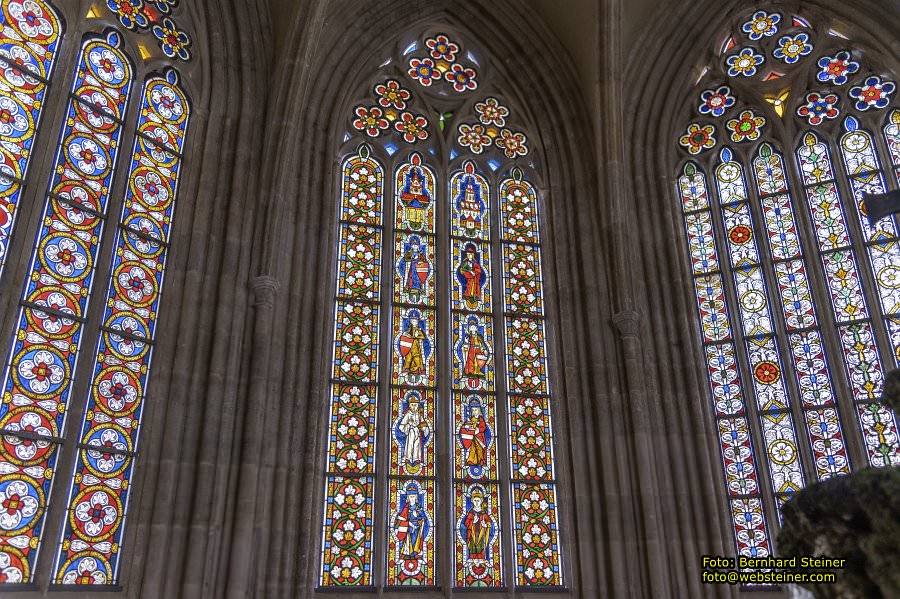

Fenster Kreuzgang

Der Lesegang ist mit Scheiben verglast, die

zum Teil aus dem 13. Jahrhundert stammen. Sie sind in unterschiedlichen

Grautönen mit Grisaille-Malerei geschmückt. Die Witterung hat den

wertvollen Scheiben zugesetzt.

Ein Teil des Kreuzgangs heißt „Lesegang“, weil sich hier die Mönche vor

der Komplet zu einer Lesung versammeln. Ein Vorleser trägt von einer

hölzernen Kanzel dem Konvent, der sich auf der gegenüber liegenden

Seite der Galerie auf hölzernen Sitzbänken versammelt hat, einen

Abschnitt aus der Benediktsregel vor. Die barocke Einrichtung hatte

Armlehnen an den Sitzplätzen des Abtes und seiner beiden Nachbarn

(Prior und Subprior), die ihm als Obere zur Seite stehen.

Das Brunnenhaus (1295) im Kreuzgang, unmittelbar neben der Südgalerie,

war im Mittelalter die einzige Trinkwasserquelle des Klosters. Der 1295

fertiggestellte hochgotische neuneckige Raum vermittelt den Eindruck

einer prächtigen Kapelle, mit den gotischen Fenstern aus

farbenprächtigen Glasscheiben, auf denen die Familie der Babenberger

dargestellt ist, mit dem Schlussstein des Rippengewölbes, der den

thronenden Christus präsentiert (das Original aus Eichenholz ist im

Museum ausgestellt), und letztlich mit dem pyramidenförmigen

Renaissancebrunnen aus Blei. Diese derart ästhetische Ausgestaltung

eines profanen Raums mit der Funktion als Wasserstelle und Waschküche,

verwundert zunächst. Dafür gibt es aber theologische Gründe. Die

prachtvolle sakrale Raumgestaltung sollte die Mönche daran erinnern,

dass auch gewöhnliche Alltagsbeschäftigungen im Angesicht Christi

(Schlussstein) geschehen und dass sie stets mit allem und überall Gott

dienen.

Schlussstein des Rippengewölbes, der den thronenden Christus präsentiert

Gotische Fenster aus farbenprächtigen Glasscheiben, auf denen die Familie der Babenberger dargestellt ist.

Die „Alte Pforte“ ist ein kleiner Raum über den im Mittelalter man

unmittelbar von draußen in die Südwestecke des Kreuzgangs gelangen

konnte. Ein Mönch ließ hier bis in die 1970er Jahre die Ankommenden in

das Kloster ein. Die barocken Fresken zeigen die Gottesmutter Maria,

den heiligen Benedikt (in schwarzer Kutte) und den heiligen Bernhard

(in weißer Kutte). Die Eintretenden stellen sich symbolisch unter den

Schutz dieser Heiligen.

Alte Pforte

Der Stiftshof beherbergt in seiner Mitte die Dreifaltigkeitssäule (eine

so genannte „Pestsäule“), geschaffen von Bildhauer Giovanni Giuliani,

von Hof-Steinmetzmeister Elias Hügel, aus Steinen von Kaisersteinbruch,

Eggenburg und von Meister Johann Georg Deprunner aus Loretto mit dem

Lorettokalk, sowie den Josefsbrunnen, Steinmetz Joseph Winkler, beide

aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Der Brunnen im Klosterhof ist von fünf Platanen umgeben, die ein Pentagramm bilden und dessen Spitze nach Mariazell zeigt.

Hallenchor (1295)

Kirchenschiff (1187)

Chorgestühl

S. Bernardus

S. Benedictus

Klosterfriedhof

Kirchturm (1674) bei der Kreuzkirche (1982) mit Heiligtum der

Kreuzreliquie, welche in der Saison 2023 wegen Renovierung leider

geschlossen war.

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

III. Statio

S. Bernardus

Veronica reichet Jesus das Schweiß-Tuch

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

VON DIESEM ERKER AUS GRÜSSTE UND SEGNETE PAPST BENEDIKT XVI.

AM 9.SEPTEMBER 2007 DIE GROSSE SCHAR DER PILGER

Cistercium Mater Nostra, Badener Tor des Stift Heiligenkreuz

Auf dem Platz vor dem Badener Tor des Stift Heiligenkreuz befindet sich die Sonnenreflexionsuhr

– das „Denkmal zur Gewissens- und Religionsfreiheit als Grundlage des

Friedens“. Sie wurde durch den Verein „Moderner Sakralbau“ errichtet

und im Jahr 2009 feierlich eröffnet. Seit der Auflösung des Vereins

2024 ist das Stift Heiligenkreuz mit der Verwaltung der

Sonnenreflexionsuhr betraut.

Lesen der Sonnenreflexionsuhr: Anders als bei klassischen Sonnenuhren

wird die Zeit nicht durch einen Schatten, sondern einen Lichtstreifen,

den ein Spiegel am Ende des Gnomons auf das Mosaik wirft, angezeigt.

Dieser schmale Lichtstreifen wandert im Gegensatz zu einem Schatten

nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Am oberen

und unteren Ende der Mosaikwand befinden sich Skalas die das Ablesen

der Zeit ermöglichen. Lediglich zu Mittag dient der Schatten des

Gnomons zur Anzeige der Zeit. Abhängig von der Tages- und Jahreszeit

und dem damit verbundenen Einstrahlungswinkel der Sonne, verlängert

oder verkürzt sich der reflektierte Lichtstreifen und ändert seine

Position. Unabhängig davon wird die Zeit auf der Skala aber immer

korrekt dargestellt.

Brücke über den Sattelbach