web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Stift Klosterneuburg

der Augustiner-Chorherren, Februar 2023

Das Stift Klosterneuburg wurde vor über 900 Jahren

gegründet. Zahlreichen Geschichten rund um das Stift, den Babenberger Markgrafen Leopold III. der Heilige, Schatzkammer mit

Erzherzogshut und Marmorsaal, Stiftsmuseum, Stiftskirche, Kreuzgang,

Verduner Altar, Kaiserzimmer, Weinkeller des ältesten Weinguts

Österreichs sind besuchbar.

Binderstadl - Fassbinderwerkstatt um 1500 errichtet. Seit 1834

Aufstellungsort des Tausendeimerfasses, 1704 (Fasslrutschen).

Das Stift Klosterneuburg liegt nordwestlich von Wien in der Stadt

Klosterneuburg in Niederösterreich. Es gehört der Kongregation der

österreichischen Augustiner-Chorherren an. Der Komplex geht auf eine

Stiftung zu Beginn des 12. Jahrhunderts des österreichischen Markgrafen

Leopold III. dem Heiligen zusammen mit seiner Frau Markgräfin Agnes von

Waiblingen zurück.

Hochgotische Licht- bzw. Friedhofssäule und Pestsäule aus Zogelsdorfer

Sandstein

Tutzsäule, 14. Jahrhundert, 2. Hälfte

1381. Die Lichtsäule wurde von dem reichen Klosterneuburg Ritter

Michael Tutz nach einer in Klosterneuburg aufgetretenden Pest

gestiftet. Als Bildhauer wird der Baumeister Michael Knab (Chnab)

angenommen der auch die Spinnerin am Kreuz in Wien geschaffen hat. Die

Säule ist sogar mit Ablässen begabt, weil in ihr mehrere Reliquien

eingemauert sind.

Um die Gründung des Stiftes Klosterneuburg spinnt sich die

Schleier-Legende. Am Tag ihrer Vermählung sollen Markgraf Leopold III.

und seine Gemahlin Agnes von Waiblingen am Söller ihrer Burg am

Leopoldsberg gestanden haben, als ein plötzlicher Windstoß den

Brautschleier der Agnes erfasste und davontrug. Erst neun Jahre später

soll der fromme Markgraf den Schleier seiner Frau während einer Jagd in

den Wäldern Klosterneuburgs unerwartet wiedergefunden haben – in

unversehrtem Zustand auf einem blühenden Holunderbaum verfangen. Dies

soll als göttliches Zeichen verstanden worden sein, weshalb Leopold

III. an dieser Stelle ein Kloster errichten ließ. Zu einem späteren

Zeitpunkt wurde diese Legende noch zusätzlich durch eine

Marienerscheinung bereichert.

In Wirklichkeit aber stellte Klosterneuburg zu Beginn des 12.

Jahrhunderts keinen unberührten Urwald mehr dar, denn der Stiftshügel

war bereits seit urgeschichtlicher Zeit besiedelt und im 1. Jahrhundert

n. Chr. zu einem Kastell (vermutlich namens Arrianis) ausgebaut worden,

um den Limes Pannonicus zu schützen. Auf den Ruinen dieses Lagers

entstand wohl schon im 11. Jahrhundert eine kleinere Siedlung, die

Leopold III. schließlich als seine Residenz und 1114 für die Gründung

eines Säkularkanonikerstiftes erwählte.

1108 Urkundliche Erwähnung

eines Marienaltars in Neuburg im Zuge einer Schenkung Markgraf Leopolds

III.

1114 12. Juni Grundsteinlegung

für die Stiftskirche

1133 Leopold III. holt die

Augustiner Chorherren unter Propst Hartmann nach Klosterneuburg

1136 29. September Weihe der

Stiftskirche durch den Salzburger Erzbischof Konrad

1136 Siebenarmiger Leuchter,

Stiftung der Markgräfin Agnes in Verona aus Bronze gegossen, heute im

Brunnenhaus des Kreuzgangs

1136 15. November Leopold III.

stirbt (wahrscheinlich bei einem Jagdunfall)

1181 Fertigstellung des

Verduner Altars

1330 13. September großer

Stiftsbrand

1381 Errichtung der „Tutzsäule“

(Lichtsäule am Friedhof am Stiftsplatz)

1485 6. Jänner Heiligsprechung

Markgraf Leopolds III. durch Papst Innozenz VIII. in Rom

1489 Babenberger Stammbaum

(heute im Stiftsmuseum)

1506 15. Februar Erhebung

(Translatio) der Gebeine des hl. Leopold

1529 Erste Türkenbelagerung.

Die Chorherren flüchten nach Passau

1584 Prägung der ersten

Leopoldipfennige unter Propst Balthasar Polzmann

1616 15. November Erzherzog

Maximilian stiftet den Österreichischen Erzherzogshut und übergibt ihn

dem Stift Klosterneuburg

1634 Bis 1645. Erste Etappe der

Barockisierung der Stiftskirche

1642 Fertigstellung der

Barockorgel des Meisters Johannes Freundt

1663 Erhebung Leopolds zum

Landespatron

1680 Bis 1702. Zweite Etappe

der Barockisierung der Stiftskirche

1683 Zweite Türkenbelagerung.

Die Chorherren flüchten nach Ranshofen und Passau, nur Wilhelm Lebsafft

und Marzellin Ortner bleiben in Klosterneuburg.

1704 Errichtung des

Riesenfasses (heute im Binderstadl)

1714 Anschaffung der

Schleiermonstranz aus Anlass des 600 Jahr Jubiläums der

Grundsteinlegung der Kirche

1714 Die Chorherren tragen

statt eines weißen Talars einen schwarzen Talar

1723 Bis 1730. Dritte Etappe

der Barockisierung der Stiftskirche

1730 Bis 1740. Neubau des

Barockgebäudes unter Kaiser Karl VI. nach Plänen des Architekten Donato

Felice d’Allio nach dem Vorbild des spanischen Escorials

1774 Gründung des Stiftsmuseums

unter Propst Ambros Lorenz

1782 20. April Papst Pius VI.

besucht das Stift Klosterneuburg

1786 Entstehung des Ortes

Floridsdorf, benannt nach Propst Floridus Leeb

1796 Errichtung des

philosophisch-theologischen Hauslehranstalt

1799 Abbruch der Capella

speciosa am Stiftsplatz

1802 Der Albrechtsaltar kommt

in den Besitz des Stiftes Klosterneuburg (heute Sebastianikapelle)

1805 Bis 1806. Erste Besetzung

durch die Franzosen. 20. Dezember 1805 Besuch Napoleons

1809 Zweite Besetzung durch die

Franzosen

1813 Erste urkundliche

Erwähnung des Fasslrutschens

1819 Propst Gaudenzius schenkt

den Meidlingern Baugrund. Als Dank nannten sie es Gaudenzdorf. Später

wurde eine Straße in Dunklergasse umbenannt. Auch der Straßenzug

„Gaudenzdorfer Gürtel“ bewahrt seinen Namen.

1824 Propst Gaudenz Dunkler,

zählte zu den Gründungsvätern der „Wechselseitigen k.u.k.

privilegierten Brandschadenversicherung“, aus der der Wiener Städtische

Wechselseitige Versicherungsverein und in späterer Folge deren

Gesellschaften, die Wiener Städtische Versicherung bzw. die Vienna

Insurance Group hervorgegangen sind.

1860 Gründung der Weinbauschule

1908 Kunstausstellung, unter

anderem mit Beteiligung des bis dahin unbekannten Egon Schiele

1910 Errichtung der Abteilung

Kirchenmusik der k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst in

Klosterneuburg

1922 Gründung der

Volksliturgischen Bewegung durch Pius Parsch

1941 Bis 1945. Aufhebung des

Stiftes Klosterneuburg durch die Nationalsozialisten

2003 Inbetriebnahme des

Biomasse-Heizwerks

2006 Eröffnung der umgebauten

Sala terrena als neuer Besuchereingang

Die unvollendete Sala Terrena

in der Mitte des Osttraktes dient heute als Besucherempfang und bietet

einen interessanten Einblick in eine barocke Baustelle. Dieser Raum

sollte als eine Art Grotte oder Gartensaal ausgestaltet werden, für die

der kaiserliche Hofbildhauer Lorenzo Mattielli um 1735 die monumentalen

männlichen Trägerfiguren (Atlanten) schuf.

Das Stiftsmuseum zählt zu den ältesten Museen der Welt. Es wurde

bereits 1774 von Propst Ambros Lorenz (1772–1781) begründet und ist vor

allem für seine Sammlung mittelalterlicher Kunst bekannt. Zu den

wichtigsten Werken zählen der Verduner Altar, der sog. große

Albrechtsaltar (um 1438), Werke von Rueland Frueauf d. J. (um 1500),

sowie der Babenberger-Stammbaum (um 1490). Darüber hinaus beherbergt

das Museum bedeutende Beispiele gotischer Skulptur, etwa die berühmte

„Klosterneuburger Madonna“ (um 1300).

Totenkopfuhr - Paul Wahl, Augsburg, zwischen 1627 und 1639

Diptychon mit Szenen aus dem Leben Mariens, Paris, um 1320-1340

Anbetung der Könige, Niederlande (?), erstes Viertel 16. Jahrhundert

Reliquienmonstranz mit Partikel von der Dornenkrone Christi, Wien, um

1425/30

Die Legende berichtet, dass Markgraf Leopold III. das Stift

Klosterneuburg an jener Stelle gründete, an der er den bei der

Hochzeitsfeier durch einen Windstoß weggetragenen Schleier seiner Frau

Agnes wiederfand.

Der Babenberger Leopold errichtete Anfang des 12. Jahrhunderts seine

Residenz unweit der heutigen Stiftskirche in Klosterneuburg. Zu dieser

ließ er den Grundstein am 12. Juni 1114 legen. 1133 holte Leopold den

Orden der Augustiner Chorherren nach Klosterneuburg. Seitdem wirken die

Chorherren (mit Ausnahme weniger Jahre: 1941 bis 1945 war das Stift von

den Nationalsozialisten aufgehoben) hier und in den ihnen anvertrauten

Pfarren nach der Regel des heiligen Augustinus.

In einer bewegten Geschichte über neun Jahrhunderte entwickelte sich

das Stift Klosterneuburg zu einem religiösen, seelsorglichen,

wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum, das weit

über die Klostermauern in die ganze Welt zu strahlen vermag. Die fast

vierzig Chorherren, die heute zum Konvent zählen, und die vielen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarren und in den

Wirtschaftsbetrieben wollen dieses große Erbe gemeinsam in die Zukunft

tragen.

In der (seit 2011 zugänglich gemachten) Schatzkammer wird eine

besonders kostbare Auswahl an Elfenbeinarbeiten, Goldschmiedearbeiten

und Paramenten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert gesondert

präsentiert. Darunter befindet sich u. a. der Österreichische

Erzherzogshut, die sog. Schleiermonstranz (1714), sowie Objekte, die

mit dem heiligen Leopold in Verbindung gebracht werden. Eine

Besonderheit stellen auch die historischen Schatzkammerschränke dar,

die 1677 gefertigt wurden und in die Neugestaltung integriert wurden.

Kelch und Ziborium, Marek Hrbek, Prag, 1673

Sieg der Engel über die Teufel, Süditalien - Sizilien (Trapani?),

erstes Drittel 18. Jahrhundert

Das Jüngste Gericht, Süditalien - Sizilien (Trapani?), erstes Drittel

18. Jahrhundert

PASTORALE, Johann Caspar Holbein, 1723

Silberfiligranmodell der Alten Pestsäule am Graben in Wien, Wien, um

1679

Reliquienkapsel mit Porträt von Papst Innozenz XI., Römisch, 1680

Standkreuz und zwei Leuchter, Vermutlich Freiburg/Breisgau, 17.

Jahrhundert

Monstranz der Pfarre Korneuburg, Gerhard Cocksel, Wien 1759

Prunkmonstranz der Pfarre Langenzersdorf, Ludwig Schneider, Augsburg

1685-1687

Kelch, 1753

Kelch, 18. Jahrhundert

Pazifikalkreuz des Stiftsdechanten Leopold Hanauska, 1885

Erstkommunionkelch des Erzherzogs Wilhelm, Stefan Mayerhofer, Wien 1838

Kelch des Vicomte de Sartiges, 1898

Pazifikalkreuz des Propstes Gaudenz Dunkler, Josef Kern, Wien 1821

Kelch, 1730

Standkreuz, 17. Jahrhundert

Primizkelch des Chorherrn Ivo Langner, 1910

Rosenkranz mit Leopoldipfennigen, 18. Jahrhundert

Rosenkranz mit Bergkristall-Kreuz, 1592

Reliquiar des hl. Petrus Fourerius, Michael Gotthard Unterhueber, Wien

1735

Schleiermonstranz, Entwurf: Matthias Steinl (1644-1727), Ausführung:

Johann Baptist Känischbauer von Hohenried (1668-1739), 1710/15

Reliquiar der hl. Barbara, Michael Gotthard Unterhueber, Wien 1736

Der Österreichische Erzherzogshut

Dieser Schrank ist der historische Aufbewahrungsort des

Österreichischen Erzherzogshutes. Bis zur Gestaltung der neuen

Schatzkammer 2011 wurde der Tresor in seinem Inneren nur für besondere

Gäste geöffnet. Bis heute ist die Frage der Werkstatt, die den

Erzherzogshut hergestellt hat, nicht geklärt - nicht zuletzt deshalb,

weil es an geeigneten Vergleichsstücken fehlt. Maximilian berief

offensichtlich einen unbekannten Goldschmied an seinen Hof nach

Innsbruck, um das Kleinod unter seiner Aufsicht anzufertigen. Als

direktes Vorbild diente der ältere Tiroler Erzherzogshut, der in der

Wallfahrtskapelle Mariastein bei Kufstein verwahrt wird.

Sowohl die verarbeiteten Materialien als auch die Qualität der

Goldschmiedearbeit sind von allererstem Rang. Den Kern bildet eine

Samtkappe mit einer breiten, hochgeklappten Hermelin-Krempe. Die Bügel

besetzen zahlreiche Diamanten und genau 100 Perlen, an den Zacken

sitzen abwechselnd große Rubine und Smaragde. Den Hut bekrönt ein

ungewöhnlich großer und lupenreiner Saphir, der mit dem kleinen

Kreuzchen eine Art Reichsapfel bildet.

Pluviale und Infel vom Leopoldi-Ornat, Johann Jakob Ellmannsperger,

Wien 1729

Die Führung gibt einen einzigartigen Einblick in die über 900-jährige

Geschichte des Stiftes. Vom mittelalterlichen Teil des Hauses und dem

wohl wertvollsten Kunstschatz des Hauses, dem Verduner Altar, geht es

zur barocken Anlage mit den Kaiserzimmern und dem imposanten Marmorsaal.

Im ersten Obergeschoß des Osttraktes befinden sich die

Kaiserappartements, die über die gewaltige Kaiserstiege zugänglich

sind. Von hier aus gelangt man in den Marmorsaal, der im unteren

Bereich durch kolossale Säulen gegliedert wird. Das Deckenfresko die

Glorie des Hauses Österreich wurde 1749 von Daniel Gran gemalt. Es

verherrlicht die Majestät Österreichs und die einst in Österreich

regierenden Dynastien, d. h. Babenberger, Habsburger und das Haus

Habsburg-Lothringen. Der vollständige Titel lautet: Ehre, Ruhm und

Majestät des Hauses Österreich, im Babenbergischen Stamme angefangen,

im Habsburgischen Hause mehr erhöht und im Lotharingischen befestiget.

Die Große Stiftsführung führt über den mittelalterlichen Kreuzgang zum

Siebenarmigen Leuchter der Agnes aus dem 12. Jahrhundert und

anschließend in den Mittelalterschauraum mit herausragenden Kunstwerken

der österreichischen Hoch- und Spätgotik.

Deckenfresko im Marmorsaal von Daniel

Gran

Das Fresko zeigt mehrere Gruppen:

In der Mitte ein Obelisk mit der Darstellung des heiligen

Markgrafen Leopold III.

Allegorie die österreichische Majestät. Einer weiblichen Figur

als Allegorie der österreichischen Majestät (Maria Theresia

gleichzusetzen) werden die drei wichtigsten Kronen der Habsburger

präsentiert: die römisch-deutsche Kaiserkrone, die ungarische

Stephanskrone, und die böhmische Wenzelskrone.

Allegorie die österreichische Tapferkeit. Sie wird von Leopold V.

repräsentiert, der mit dem österreichischen Bindenschild über die

Türken triumphiert.

Allegorie die österreichische Klugheit und Standhaftigkeit. Die

Klugheit ist durch eine Frau mit der Schlange symbolisiert, während die

Standhaftigkeit mit einer Säule eine vielköpfige Hydra zerdrückt.

Die Vereinigung der Häuser Habsburg und Lothringen wird durch das

Herrscherpaar Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen

verkörpert.

NAPOLEONZIMMER (GROSSE

ANTECAMER)

Ein überraschender Besuch Napoleons im Stift fand am 20. Dezember 1805

statt, er dauerte aber nur eine halbe Stunde, der Grund dafür konnte

nie eruiert werden. Das gesamte Mobiliar ist im Empirestil gehalten,

auch der barocke Ofen wurde durch einen Empire-Kachelofen ersetzt, doch

das Zimmer wurde nicht für den Besuch Napoleons, sondern erst danach um

1810 eingerichtet. Einzig die Stuckdekoration der Decke stammt

unverändert aus der Zeit um 1735/40. An der Rückwand steht ein

vergoldeter Kinderschreibtisch, der aus dem Besitz des Herzogs von

Reichstadt, des Sohnes Napoleons, stammen soll.

In nördlicher Richtung schließen die Wohnräume Kaiser Karls VI. an, die

noch zu Lebzeiten des Kaisers fertiggestellt wurden. An der prunkvollen

Ausstattung waren neben d'Allio auch die Brüder Santino und Gaetano

Bussi beteiligt. Die Ikonografie der Ausstattung ist hierbei gänzlich

auf Karl VI. und sein Motto Constantia et Fortitudine („mit

Beständigkeit und Tapferkeit“) zugeschnitten. So stellen die

Kaminreliefs und der Deckenstuck verschiedene, dementsprechende

Allegorien und Tugenden dar. Im Tafelzimmer zeigt der Stuck

beispielsweise das „Gastmahl der Königin von Saba bei König Salomon“,

das neben der Raumfunktion auch auf die Klugheit des Kaisers anspielen

soll. Im selben Raum stechen darüber hinaus die Tapisserien aus der

Brüsseler Werkstatt des Urbain Leyniers heraus, die Szenen aus dem

Roman „Télémaque“ von François Fénelon zeigen. Allerdings verbrachte

Karl VI. in diesen Räumen nur eine einzige Nacht vom 14. auf den 15.

November 1739 – im nächsten Jahr war er bereits verstorben.

Das Audienzzimmer ist das

größte und offiziellste aller Kaiserzimmer. Der den Raum beherrschende

Thronbaldachin wurde, ebenso wie die Tapisserien im folgenden

Tafelzimmer 1736 aus dem Nachlass des Grafen Martinitz angekauft. Der

Baldachin besteht aus besonders kostbarem Seidenstoff mit Stickereien

im türkischen Stil und zeigt fantasievolle Fabelwesen und orientalisch

gekleidete Personen. Seine Datierung ist wie seine Herkunft umstritten.

Er wurde ursprünglich als Bettbaldachin verwendet und für die

Kaiserzimmer zum Thronbaldachin umgearbeitet. Als sich zeigte, dass die

Kaiserzimmer nicht mehr als Residenz verwendet werden würden, diente er

Jahrzehnte lang als Baldachin über dem Prälatensitz in der Stiftskirche.

Das gesamte Appartement weist zahlreiche Stuckreliefs auf, die Kaiser

Karl als Herrscher verherrlichen und seinen Anspruch auf Länder, die er

in Kriegen verloren hatte, darstellen sollen. Ein zentrales Element

dieses herrscherlichen Programms sind die beiden Tugenden aus dem

Wappenspruch der Kaisers CONSTANTIA ET FORTITUDINE. In diesem Raum

erscheinen die beiden als allegorische Figuren auf den Reliefs über den

Kaminen. Die Frau mit Schwert, die ihre Hand über eine Flammenschale

hält, gilt als Sinnbild für die „Beständigkeit" (Constantia), während

die gerüstete Dame als Zeichen für die „Tapferkeit" (Fortitudo) steht.

Zu ihren Füßen befinden sich Tiere, welche die Feinde des Kaiserreiches

symbolisieren.

DIE TAPISSERIEN DES TAFELZIMMERS

Das Tafelzimmer ist mit einer

Serie von Tapisserien aus der Werkstatt des Urbain Leyniers in Brüssel

ausgestattet. Sie zeigen Illustrationen zu dem Roman »Die Abenteuer des

Télémaque« von François Fénelon. Dass die Wandteppiche aus einem

Nachlass angekauft wurden und nicht ursprünglich für diesen Raum

bestimmt waren, erkennt man leicht daran, dass einer der Teppiche ums

Eck geschlagen werden musste und die Reihenfolge der einzelnen Szenen

nicht eingehalten werden konnte.

Wandteppiche gehörten zu den größten beweglichen Ausstattungsstücken in

Schlössern. Die Herstellung eines Quadratmeters dauerte drei bis vier

Monate und beschäftigte ein ganzes Heer von Handwerkern.

ECKZIMMER (Innerste Retirade)

Dies ist der innerste und privateste Raum des kaiserlichen Appartements

(Wohn- und Arbeitszimmer). Hinter einer Tapetentür ist eine kleine

Toilette versteckt. Der Stuckdekor dieses Raumes steckt voll

Anspielungen auf die angestrebte Weltherrschaft Karls VI. als König von

Spanien und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Im Deckenstuck erscheint sein Wahlspruch CONSTANTIA ET FORTITUDINE

sowie Putti mit zwei Säulen. Sie stehen für Beständigkeit (Constantia)

und Tapferkeit (Fortitudo), aber auch für die Säulen des Herkules, das

heißt die Strasse von Gibraltar - gleichgesetzt mit Spanien und den

Kolonien. Das Motiv der Säulen wurde bewusst von Karl V. übernommen, in

dessen Fußstapfen sich Karl VI. gerne gesehen hätte. In der Mitte der

Stuckdecke erblickt man die Weltkugel von Wolken umgeben, in den Ecken

vier Cäsarenbüsten, die vier Kontinente oder Weltreiche symbolisieren.

Auch über dem Kaminrelief befindet sich eine Cäsarenbüste. Unter den

Gemälden sticht ein großes repräsentatives Porträt Karls VI. in

spanischer Hoftracht hervor. Die weiteren Porträts stellen seine Frau

Elisabeth Christine, Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen

dar. An der Ostwand befindet sich ein Idealplan der gesamten Anlage des

Klosterpalastes von Josef Knapp, der erst 1779 nach Einstellung der

Bauarbeiten entstanden ist und wohl als Werbung für den Weiterbau

dienen sollte. Darüber hängt ein Porträt des italienischen Architekten

Donato Felice d'Allio (1677-1761), der für den gesamten barocken Bau

verantwortlich ist.

Idealansicht des barocken Stiftes von 1774, Stiftsmuseum Klosterneuburg

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sollte die mittelalterliche

Klosteranlage des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg in einen

barocken österreichischen Escorial verwandelt werden. Die Idee für

diesen Sitz weltlicher und geistlicher Macht stammte von Kaiser Karl

VI, Vater Maria Theresias. Das Projekt konnte aber nicht zu Ende

geführt werden und blieb an vielen Stellen als einzigartige barocke

Baustelle erhalten.

Die Stiftskirche Mariä Geburt wurde 1114 vom Markgrafen Leopold III.

gestiftet und 1136 geweiht. Die ursprüngliche Kirche bildete eine

romanische dreischiffige Basilika mit Querhaus und unvollständigem

Westwerk. Im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert wurde die Kirche in

drei Etappen barock umgestaltet. Daran beteiligt waren hoch angesehene

Künstler wie Giovanni Battista Carlone, Pietro Maino Maderno, Peter

Strudel, Antonio Bellucci, Matthias Steinl, Johann Michael Rottmayr und

Santino Bussi. Berühmt ist auch die Orgel der Stiftskirche von 1642,

die von Johann Freundt aus Passau errichtet wurde und eines der

bedeutendsten Instrumente Österreichs ist.

Auf dem kunstvoll geschnitzte Chorgestühl, das nach Entwurf von

Matthias Steinl 1723/24 von mehreren Künstlern geschnitzt wurde, sind

auf den Rückenlehnen die Wappen aller habsburgischen Erblande

angebracht, als Symbol dafür, dass die Chorherren hier für alle Länder

beten. Über dem nördlichen Gestühl befindet sich das Kaiseroratorium,

der Platz für den Kaiser und seine Familie bei den alljährlichen

Feierlichkeiten zu Ehren des hl. Leopold am 15. November; ihm gegenüber

die Chororgel mit einem Prospekt aus dem Jahr 1780, in dessen Innerem

ein neues Werk steckt.

In der zweiten Barockisierungsphase von 1680 bis 1702 erhielt das

Langhaus eine hochbarocke Freskenausstattung von Johann Georg Greiner

und Stuckaturen von Domenico Piazzol.

Die Chororgel wurde ursprünglich vom Wiener Hoforgelbauer Anton

Pfliegler gebaut. Das Gehäuse gestaltete der Bildhauer Christoph

Helfer. Im Jahr 2005 wurde von der Firma Orgelbau Kuhn unter

Beibehaltung des Gehäuses eine neue Orgel installiert.

Die Stiftskirche Klosterneuburg des niederösterreichischen

Augustiner-Chorherren-Stiftes Klosterneuburg ist eine ehemalige

dreischiffige Basilika mit Querhaus und Vierungsturm. Im 17.

Jahrhundert wurde sie zu einer Abseiten-Saalkirche mit Seitenkapellen

umgebaut und erhielt um 1890 weitgehend ihr heutiges äußeres

Erscheinungsbild. Sie hat einen romanischen Ursprung mit gotischen

Ergänzungen und ist aufgrund einer barocken Innenausstattung, die

sämtliche Stilmerkmale von Früh- bis Spätbarock aufweist, von

besonderer kunsthistorischer Bedeutung.

Die Festorgel hat drei Manuale mit 35 Registern und 2179 Pfeifen.

Errichtet wurde sie in den Jahren 1636 bis 1642 und kam aus der

Werkstatt der Passauer Orgelbaufamilie Freundt. Das hohe dreiteilig

gestufte Gehäuse wurde von den Tischlern Jakob Kofler und Konrad

Schmidt angefertigt. Die Schnitzereien schufen Michael Schmidt, Georg

Gemelich und Max Preyer, wobei sie Verzierungen der Vorgängerorgel

wiederverwendeten. Das Instrument wurde 1984 und 1990 durch die

schweizerische Orgelbau Kuhn AG restauriert.

Die Festorgel ist die größte und bedeutendste Denkmalorgel des 17.

Jahrhunderts in Mitteleuropa. Das von internationalen Solisten gerne

bespielte Konzertinstrument zeichnet sich neben seinem hervorragenden

Klang unter anderem auch durch den Cornettton (a' = 476 Hz) und die

mitteltönige Stimmung aus.

In den sechs Seitenschiffkapellen befinden sich Marmorwandaltäre des

Linzer Bildhauer- und Brüderpaars Johann Baptist und Johann Peter Spaz,

hergestellt in den Jahren 1680–1702. Über diesen Altären verweisen

Altarbilder auf die entsprechende Altarwidmung.

Vom Kreuzgang geht die Führung in die Leopoldskapelle, der Grabstätte

des heiligen Leopold, in welcher der bedeutende Verduner Altar zu sehen

ist. Dieser gilt als ein Hauptwerk der mittelalterlichen Emailkunst.

1181 von Nikolaus von Verdun vollendet, gilt der Altar als ein weltweit

einzigartiges Werk in künstlerischer, technischer und inhaltlicher

Hinsicht. Die Führung endet in der Stiftskirche, welche besonders

durch die barocke Ausstattung, das Kaiseroratorium Karls VI. und die

original erhaltene Festorgel aus dem 17. Jahrhundert beeindruckt.

Der prunkvolle romanische Verduner Flügelaltar als Hochaltar wurde 1714 entfernt und

durch einen monumentalen, barocken, die Apsis einnehmenden, ersetzt.

Dieser wurde von dem Salzburger Steinmetz Sebastian Stumpfegger nach

einem Entwurf von Matthias Steinl aus verschiedenfarbigen Salzburger

Marmorarten um 1725 bis 1728 angefertigt. Das Altarbild von Johann

Georg Schmidt stellt die Marienverehrung dar, während die Figuren

linker und rechter Seite des Hochaltars, welche von dem Hofbildhauer

(Johann) Franz Caspar († 1728) angefertigt wurden, Bezug auf den

Stammbaum Jesu nehmen und somit gleichzeitig zum Evangelium des

Festtages von Mariä Geburt. Die figuralen biblischen Vorbilder sind:

König David mit der Harfe (Verweis Kirchenmusik)

Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern will (Sinnbild für das

Messopfer)

der mit einem Engel ringende Jakob (Verweis auf das Gebet) und

König Josaphat mit dem Gesetzbuch (Sinnbild für Regeltreue).

Weiters sind zwei Königsfiguren dargestellt, die im Evangelium des

Marien-Festtages vorkommen und als Vorbild für die Kaiser der Neuzeit

zu verstehen sind, da diese Figuren nur vom Kaiseroratorium aus zu

sehen sind: „Ezechias victoriosus“ (siegreicher Herrscher) und „Josias

zelosus“ (Eifer für das Gesetz Gottes).

Die romanische Grundstruktur der Stiftskirche ist trotz zahlreicher

Veränderungen bis heute erhalten geblieben. Die Kirche wurde 1114 bis

1136 als dreischiffige Basilika mit Querhaus und Vierungsturm

errichtet. Die Tatsache, dass es sich um den größten Kirchenbau im

damaligen Österreich handelte und die rasche Bauzeit, zeigen, wie

wichtig diese ehrgeizige Gründung für Leopold III. gewesen sein muss.

Das äußere Erscheinungsbild ist heute stark von der Restaurierung des

19. Jahrhunderts geprägt. Im Inneren ist der mittelalterliche Charakter

durch die durchgreifenden Barockisierungsmaßnahmen des 17. und 18.

Jahrhunderts gänzlich verloren gegangen. Aus der dreischiffigen

Basilika wurde eine Saalkirche mit Seitenkapellen.

Kunst des späten Mittelalters

Das Stift Klosterneuburg verfügt über eine der bedeutendsten

mitteleuropäischen Sammlungen gotischer Kunst des 14. und 15.

Jahrhunderts. Die Tafelbilder, Handschriften, Skulpturen und

Glasfenster gehörten zur ursprünglichen künstlerischen Ausstattung des

mittelalterlichen Stifts. Eine Blüte erlebte die Kunst im Stift vor

allem unter Propst Stefan von Sierndorf (1317-1335), in dessen Auftrag

unter anderem die Glasfenster des Kreuzgangs, der monumentale

Tafelaltar (Rückseite des Verduner Altars) sowie zahlreiche reich

geschmückte Handschriften entstanden. Der Propst ließ sich in vielen

dieser Kunstwerke als Stifter verewigen. Der Ausstellungsraum diente im

Mittelalter als Speisesaal der Chorherren, Refektorium genannt. Später

wurde er zum Versammlungsraum oder Kapitelsaal. Sein heutiges Aussehen

erhielt er im 17. Jahrhundert.

Das hochgotische Brunnenhaus

entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, nachdem ein

verheerender Brand die Erneuerung des Kreuzgangs notwendig gemacht

hatte. Der Brunnen stand in der Mitte des Raums und dürfte per Hand

befüllt worden sein, da weder Zu- noch Abfluss nachweisbar sind.

Vielleicht liegt darin der Grund, dass der Raum nur wenige Jahrzehnte

später als „Agneskapelle" eine neue Funktion erhalten hat. Heute werden

hier die verstorbenen Chorherren drei Tage lang aufgebahrt. Die

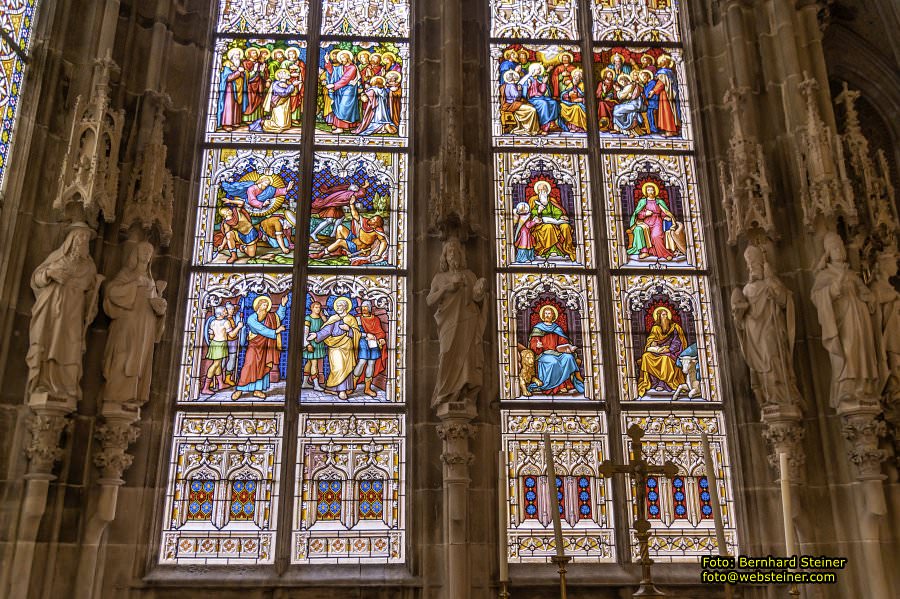

gotischen Glasfenster sind verloren gegangen. Die heutige Verglasung

des Brunnenhauses stammt aus dem späten 19. Jahrhundert.

Romanischer Leuchter

Der siebenarmige Bronzeleuchter stammt aus der romanischen

Stiftskirche, zu deren ursprünglicher Ausstattung er gehörte. Das

monumentale Werk entstand im frühen 12. Jahrhundert in Verona, in der

gleichen Gießerei, aus der auch die berühmten Bronzetüren der dortigen

Kirche S. Zeno kommen.

Die Form des Leuchters nimmt Bezug auf den biblischen Stammbaum

Christi, die so genannte Wurzel Jesse. Im Mittelalter setzte sich im

Volks-mund die Deutung als „Holunderbaum" durch. Das Innere des

„Stammes" barg Holzstücke, die von einem Holunderstrauch stammen

sollen. In ihm hatte sich laut Gründungslegende der Brautschleier von

Agnes, der Ehefrau Markgraf Leopolds III., verfangen. Tatsächlich

datieren die heute in der Schatzkammer des Stifts aufbewahrten

Holzstücke aus dem 17. Jahrhundert.

Der für derartige Leuchter übliche Bronzesockel mit reichem Schmuck ist

verloren gegangen.

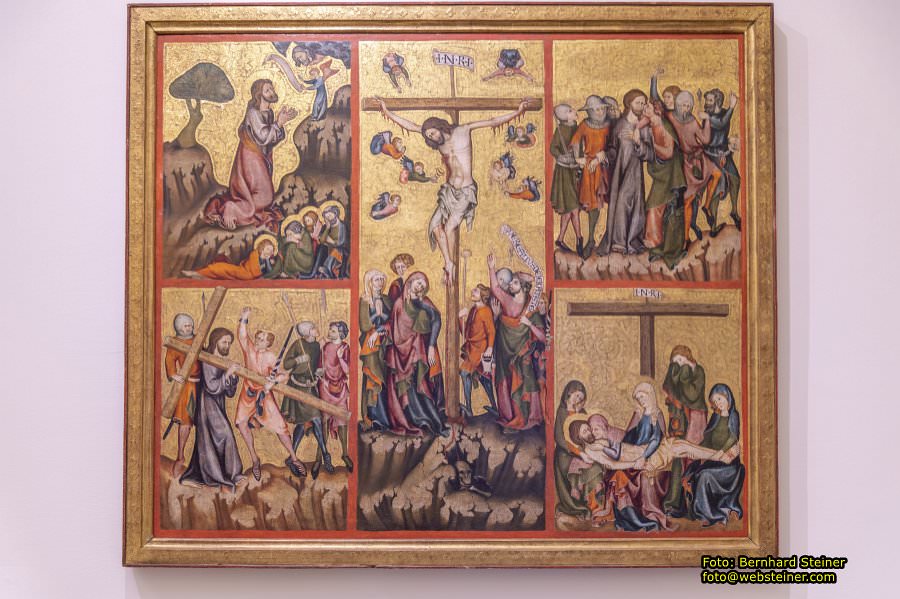

Rückseiten des Verduner Altars,

Österreichischer Maler, Um 1330

Die vier gotischen Bilder gelten als das älteste monumentale Werk der

österreichischen Tafelmalerei. Die Szenen zeigen die Kreuzigung Jesu,

Ostermorgen und Noli me tangere sowie den Tod Mariens und ihre Krönung;

sie waren für die Rückseite des Verduner Altars bestimmt. Den Auftrag

für den Altar gab Propst Stefan von Sierndorf: 1330 beschädigte ein

Brand der Stiftskirche die aus vergoldeten Emailtafeln bestehende

Verkleidung der Kanzelbrüstung, die Nikolaus von Verdun 1181 für

Klosterneuburg angefertigt hatte. Auf Wunsch des Propstes sollte das

Emailkunstwerk in einen Flügelaltar umgeformt werden, der wohl vor dem

Triumphbogen der Kirche seinen Platz fand.

Ein als Meister der Rückseite des Verduner Altars bezeichneter

gotischer Maler hat um 1330/1331 die Bilder auf der Rückseite des

Altars geschaffen. Diese zählen zu den ältesten erhaltenen Beispielen

von Tafelmalerei nördlich der Alpen und wurden beim Umbau zu einem

Flügelaltar mit den Emailtafeln des Nikolaus von Verdun verbunden. Erst

im 20. Jahrhundert wurden sie aus konservatorischen Gründen wieder von

diesen getrennt. Auf dem Mittelteil ist links der Tod Mariens und

rechts die Krönung Mariens dargestellt. Auf dem linken Seitenflügel

findet sich die Darstellung der Kreuzigung Christi, auf welchem Propst

Stephan von Sierndorf auch sein Stifter-Porträt anbringen ließ. Der

rechte Seitenflügel zeigt die Auferstehung Christi, wobei die

Darstellungen der drei Marien am Grabe sowie die Noli me tangere-Szene

in ein Bild zusammengefasst wurden. Stilistisch sind die Malereien

sowohl französisch (Figurenkomposition, Faltenwurf) als auch

italienisch (architektonische Elemente, ikonografische Details)

beeinflusst.

Thronender Christus und Apostel

- Klosterneuburger Meister Ende 14. Jahrhundert, Holz, farbige Fassung

Diese ursprünglich dreizehnteilige Skulpturengruppe schmückte sehr

wahrscheinlich die Emporenbrüstung der Capella speciosa. Darauf

verweist die einzige erhaltene historische Innenansicht dieser

prachtvoll ausgestatteten Residenzkapelle Herzog Leopolds VI., die im

18. Jahrhundert abgebrochen wurde. Erst vor kurzem haben Restauratoren

den dicken weißen Anstrich des 19. Jahrhunderts entfernt und eine

mittelalterliche farbige Bemalung und Vergoldung zu Tage gebracht.

Mitteltafel eines Passionsaltars, Österreichischer Meister nach 1330

Große Klosterneuburger Madonna, Meister des Blanka-Grabes, Um 1300

Kaiser Maximilian I. Österreichischer Bildhauer (Hans Keb), datiert

1491, Vom Südturm der Stiftskirche

Im Zuge der Restaurierungsarbeiten 2005 wurden große Bereiche des

Kreuzgangs adaptiert, um die wertvollen Kunstschätze des Mittelalters

zeitgemäß zu präsentieren.

Leopoldskapelle

Markgraf Leopold III. bestimmte den Kapitelsaal des Stifts als

Grabstätte für sich und seine Familie, ein in dieser Zeit durchaus

übliches Vorgehen. Nach der Heiligsprechung Leopolds im Jahr 1485 wird

der Raum in eine Kapelle umgewidmet, die von 1677 bis 1680 ihre barocke

Ausstattung erhält. Die Grabstätte Leopolds und seiner Frau Agnes

befindet sich unterhalb des Altars, den Nikolaus von Verdun im 12.

Jahrhundert schuf und der 1833 seinen heutigen Platz erhielt. Die

Glaskuppel darüber errichtet wenige Jahre später Josef Kornhäusel. Nur

ein aus Schmiedeeisen gefertigtes Schutzgitter erinnert an den Ort, an

dem der silberne Reliquienschrein Leopolds ursprünglich präsentiert

wurde. 1810 wird dieser im Rahmen der Sanierung der stark zerrütteten

Staatsfinanzen eingeschmolzen.

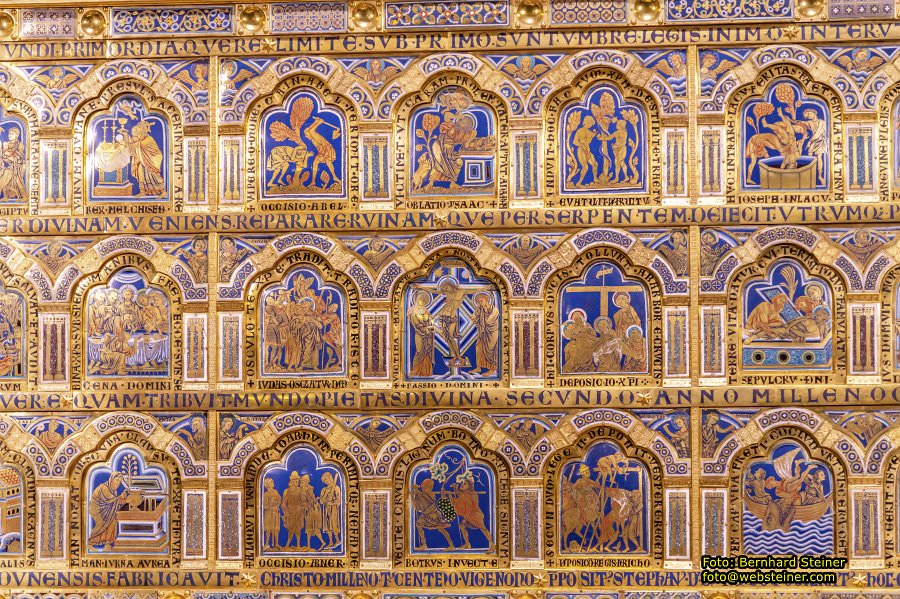

Der Verduner Altar, auch

Klosterneuburger Altar genannt, wurde 1181 von Nikolaus von Verdun

gefertigt. Das Emailwerk, welches im Stift Klosterneuburg aufbewahrt

wird, stellt einen Höhepunkt der mittelalterlichen Goldschmiedekunst

dar, weist ein kompliziertes inhaltliches Programm auf und ist von

größter künstlerischer Bedeutung.

Bei dem ursprünglichen Werk des Nikolaus von Verdun handelte es sich

vermutlich um keinen Altar, sondern um eine Kanzelverkleidung in der

romanischen Stiftskirche von Klosterneuburg. Zu diesem Zweck wurden –

wohl über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren (1171–1181) – 45 Emailtafeln

(feuervergoldete Kupferplatten mit Grubenschmelz) angefertigt und auf

einem Holzträger befestigt. In Auftrag gegeben wurden die Tafeln durch

Propst Wernher (1168–1185), wie der Widmungsinschrift zu entnehmen ist.

Für das inhaltliche Konzept war aber wahrscheinlich sein Vorgänger,

Propst Rudiger (1167–1168) verantwortlich, welcher mit dem

Kirchenreformer Gerhoch von Reichersberg verwandt war und sich mit den

Schriften des Theologen Hugo von Saint-Victor beschäftigte.

Zu einem Altar wurden die Tafeln erst 1330/1331 zusammengesetzt. Nach

einem Brand 1330, welcher große Teile des Stiftes Klosterneuburg

zerstört hatte, ließ der damalige Propst, Stephan von Sierndorf

(1317–1335), die Tafeln nach Wien bringen, um sie zu einem Flügelaltar

umarbeiten zu lassen. Um das Schließen der Flügel zu ermöglichen, wurde

das Werk dabei durch sechs neue, stilistisch angeglichene Tafeln

ergänzt, so dass es nun insgesamt 51 Tafeln umfasst. Die Rückseiten des

Altars wurden indes mit vier großen Temperagemälden versehen.

Reliquienschrein mit den Gebeinen des heiligen Leopold

Das Programm ist in drei Reihen aufgebaut und zeigt Szenen aus dem

Alten Testament und Neuen Testament. Wie die Widmungsinschrift

erläutert, soll das Werk die große Bedeutung des Alten Testaments für

das Verständnis des Neuen Testaments verdeutlichen. Die Heilsgeschichte

wird hierbei in drei Zeitalter eingeteilt:

Ante legem – vor dem Gesetz (vor der Übergabe der 10 Gebote an

Mose)

Sub lege – unter dem Gesetz (nach der Übergabe der 10 Gebote an

Mose)

Sub gratia – unter der Gnade (Wirken Christi).

Das älteste Zeitalter vor dem Gesetz (d. h. Szenen aus dem Alten

Testament bis Mose), wird in der obersten Reihe gezeigt. Die Zeit unter

dem Gesetz (d. h. Szenen aus dem Alten Testament nach Mose) wird in der

untersten Reihe dargestellt. Dazwischen, in der mittleren Reihe, finden

sich schließlich Szenen aus dem Neuen Testament, also die Zeit unter

der Gnade.

Jeder Szene aus dem Neuen Testament werden darüber und darunter Szenen

aus dem Alten Testament gegenübergestellt, welche in gewisser Weise

bereits auf das Wirken Christi hinweisen. Die Annahme, dass die Szenen

aus dem Leben Jesu eine genaue Entsprechung in Ereignissen des Alten

Testaments finden, wird auch als Typologie bezeichnet. Daher gehören

immer drei Tafeln zusammen, wodurch eine Spalte gebildet wird.

Von den insgesamt 17 Spalten folgen 15 dieser Systematik – auch die im

14. Jahrhundert entstandenen Tafeln (8. und 10. Spalte). In den beiden

letzten Spalten des rechten Flügels (16. und 17. Spalte) wurde hingegen

noch im 12. Jahrhundert das typologische Programm verworfen.

Stattdessen kommt es zur Darstellung des Jüngsten Gerichts.

In künstlerischer und technischer Hinsicht stellt der Verduner Altar

ein absolutes Meisterstück dar. Stilistisch sind die Tafeln noch von

der byzantinischen Kunst beeinflusst, doch ist bei der Körperlichkeit

der Figuren ein starker Einfluss von antiken Vorbildern spürbar. Die

Figuren sind in Bewegung und anatomisch korrekt abgebildet. Zudem kommt

es zu einer für das 12. Jahrhundert ungewöhnlichen Andeutung von

emotionalen Regungen. Auch das sehr anspruchsvolle Verfahren der

Grubenschmelztechnik (Email champlevé) wurde hier von Nikolaus von

Verdun auf sehr hohem Niveau ausgeführt. Die Hintergründe sind zwar

überwiegend bläulich gehalten, dennoch nutzte der Künstler jede

Gelegenheit, um reizvolle Farbübergänge mit mehrfachen Schattierungen

zu schaffen. In der künstlerischen Qualität findet das Werk am ehesten

im Dreikönigenschrein in Köln eine Parallele.

Glasfenster der Leopoldskapelle

In den Fenstern der Leopoldskapelle wurden 1836 die Reste der gotischen

Glasmalereien aus dem Kreuzgang (um 1330) und aus der Wehingerkapelle

(um 1400) zusammengefügt. Bemerkenswert sind die Rundscheiben mit

Porträts österreichischer Markgrafen bzw. Herzöge aus dem Geschlecht

der Babenberger. Eine der Glasscheiben zeigt die älteste bekannte

Darstellung des Fünf-Adler-Wappens, des heutigen Niederösterreichischen

Landeswappens. Auf ihr ist Herzog Heinrich II. Jasomirgott zu sehen,

der das Modell der Wiener Schottenkirche trägt.

Wandmalereien der Leopoldskapelle

Die Deckenfresken der Leopoldskapelle malte Johann Christoph Prandtl

von 1677 bis 1680. In den Feldern stellt er Tugenden und Wunder des

Heiligen Leopold so dar, wie sie Propst Adam Scharrer 1670 in seinem

Buch „Österreichische Marg-Graffen“ beschreibt. Scharrer bezieht sich

auf die Heiligsprechungsakten. An der Eingangswand konnten um 1980 zwei

große Freskenfelder aus dem 18. Jahrhundert freigelegt werden. Sie

zeigen den Aufbruch des hl. Leopold zur Jagd und den Bau der

Stiftskirche.

DECKENFRESKEN - Johann Christoph Prandtl, 1677 - 78

Die heute insgesamt 38 Felder füllen-den Fresken bestehen aus zwei

Zyklen, die sich auf den hl. Leopold beziehen. Die vier äußeren Joche

sind mit allegorischen Darstellungen gefüllt, die vier (heute nur mehr

drei) inneren Joche mit Darstellungen von Wundern, die auf Anrufung des

hl. Leopold geschahen. Die Themen schöpfte der Maler aus dem 1670

erschienenen Buch von Adam Scharrer.

Leopoldihof

AUGUSTINER-CHORHERREN HEUTE

Nach der Ordensregel des heiligen Augustinus führen die Chorherren ein

sowohl kontemplatives als auch aktives Leben. Das Klosterleben

manifestiert sich so in der gemeinsamen liturgischen Feier der hl.

Messe und dem Chorgebet (drei mal am Tag), und in den pastoralen

Tätigkeiten der Chorherren, hauptsächlich in der Seelsorge in über 20

Pfarren in Österreich, Norwegen und den USA. Die Ordenstracht (der

Habit) der Klosterneuburger Chorherren besteht aus einem schwarzen

Talar und einem weißen Leinenstreifen, dem so genannten Sarozium

(volkstümlich: Sarockel). Dieses hat sich aus dem weißen Chorhemd

entwickelt, das im Lauf der Jahrhunderte immer weiter reduziert wurde,

bis nur ein schmaler Streifen übrig blieb. Traditioneller Weise

erhalten die Novizen das Ordensgewand bei der Einkleidungszeremonie am

27. August, dem Tag vor dem Festtag des heiligen Ordensvaters

Augustinus. Bei gegebener Zustimmung durch das Plenarkapitel legen sie

ein Jahr darauf am 28. August die Einfachen Gelübde ab, nach drei

Jahren die Ewige Profess.

Das barocke Stift sollte ab 1730 nach Plänen von Donato Felice d’Allio

und Joseph Emanuel Fischer von Erlach als Klosterresidenz für Kaiser

Karl VI. monumental ausgebaut werden. Als der Kaiser jedoch 1740

unerwartet starb, kam es zu einem abrupten Baustopp. Zu diesem

Zeitpunkt war nur ein Achtel der geplanten Anlage errichtet worden.

Erst 1834–1842 konnte einer der begonnenen Höfe (sog. Kaiserhof) nach

Plänen von Joseph Kornhäusel fertiggestellt werden, wodurch zumindest

ein Viertel des geplanten „österreichischen Escorials“ fertig wurde.

Barocker Kaisertrakt

Die äußeren Fassaden haben typisch barocken Charakter und sind reich

gegliedert – besonders die Ostfassade. Deren ursprünglich als

Gebäudemitte geplanter Bereich schwingt sich konvex nach vorne und

nimmt einen vorgeblendeten Balkon, monumentale Säulen und eine riesige

Kuppel mit der Reichskrone auf. Die zweite, über dem nordöstlichen

Eckpavillon angebrachte Kuppel zeigt hingegen den Österreichischen

Erzherzogshut.

Stift Klosterneuburg, Detail der Ostfassade

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Mariensäule, 18. Jahrhundert, 2. Hälfte, Errichtet 1756 von Mathias

Kögler

Mariensäule aus Sandstein, Sockel gemauert, Teile vergoldet und mit

Marmorplatten verziert

Rathausplatz / Albrechtsbergergasse, 3400 Klosterneuburg

Hl. Nepomuk, 18. Jahrhundert, 1. Hälfte, Sandsteinfigur

1720 im Auftrag des Augustinerordens gefertigt.

Kierlingbach

Bahnstation Klosterneuburg-Kierling

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: