web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Sankt Veit an der Glan

ehem. Landeshauptstadt von Kärnten, November 2024

St. Veit an der Glan ist eine Stadtgemeinde mit über 12.000 Einwohnern und entstand am Schnittpunkt alter Verkehrswege. Die Stadt war bis 1518 Landeshauptstadt von Kärnten und ist Sitz der Bezirkshauptmannschaft des Politischen Bezirks St. Veit an der Glan.

Der Hauptbahnhof ist ein von Hans Granichstaedten in den Jahren 1911

bis 1913 errichtetes langgestrecktes, ein- bis zweigeschoßiges Bauwerk

im späthistorischen Stil. Das repräsentativ gestaltete

Abfertigungsgebäude weist ein steiles, zur Hauptschauseite ausgebautes

Dach mit Ziergiebel und vorspringendem Glockenturm mit Ziergesims und

oktogonalem Laternenaufsatz auf. Die Bahnsteige in Eisenkonstruktion

stammen aus der Bauzeit.

Friesacherstraße 16

Denkmal für Friedrich Schiller vor der Volksschule am Schillerplatz

Kunsthotel Fuchspalast

Der Ernst Fuchs-Palast ist ein von Ernst Fuchs gestaltetes, kontroversiell beurteiltes Hotelgebäude.

Die Altstadt mit Ausmaßen von etwa 380 × 200 m ist von der weitgehend

erhaltenen Stadtmauer umgeben. Die Häuser in der Altstadt haben nahezu

durchwegs mittelalterliche Baukerne; viele der Bürgerhäuser um die

beiden Stadtplätze weisen Arkadenhöfe auf.

Schüsselbrunnen

Pestsäule

Rathaus St. Veit/Glan

Auf dem etwa 200 auf 30 m großen Hauptplatz befinden sich das

spätgotische Rathaus (ein dreigeschoßiger, sechsachsiger, Bau mit

Kielbogenportal, aufwändig gestalteter Fassade und Arkadenhof), eine

Pestsäule (1715/16) und zwei Brunnen (Vogelweide-Brunnen und

Schüsselbrunnen).

Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)

Die katholische Pfarrkirche, erstmals 1131 urkundlich erwähnt, ist eine

große, in ihren Grundzügen spätromanische und in ihrer heutigen Gestalt

spätgotische Chorturmkirche. Die heutige Außenansicht geht auf eine

grundlegende Wiederherstellung nach einem Brand im Jahr 1829 zurück. An

der Westwand befinden sich mehrere Grabdenkmäler aus dem 15. bis 18.

Jahrhundert.

Die Kreuzrippen- bzw. Sterngewölbe des nördlichen Seitenschiffes ruhen

auf kräftigen halbrunden Wandvorlagen. Ein Schlussstein ist mit 1441

bezeichnet. Im südlichen Seitenschiff stammt das Kreuzgratgewölbe in

den beiden westlichen Jochen aus dem 15. Jahrhundert, das

Kreuzgratgewölbe in den drei östlichen Jochen musste nach dem Brand von

1829 neu errichtet werden. Wegen des Sakristeianbaus wurde schon vor

1406 die Apsis des südlichen Seitenschiffes abgetragen. 1959 wurden

hinter dem Florianialtar die Ansätze mit den Kelchkapitellen der aus

dem 12. Jahrhundert stammenden flankierenden Säulchen entdeckt. Unter

der spätgotischen Orgelempore von 1426 spannt sich ein

Kreuzrippengewölbe über gedrungenen halbrunden Diensten. Die

geschwungene Brüstung der Orgelempore wurde in der Barockzeit

hinzugefügt. Die Emporenöffnungen über den Seitenschiffen wurden mit

Ausnahme der beiden westlichen Joche bei der letzten Restaurierung

zugemauert.

Der heutige Hochaltar, der 1752

von Johann Pacher geschaffen wurde, stand vor seiner Restaurierung als

Frauenaltar in der nördlichen Seitenkapelle. Den Mittelpunkt des

Baldachinaltars mit Opfergangsportalen bildet eine Mutter Gottes mit

Jesuskind, das den knienden Heiligen Katharina von Siena und Dominikus

den Rosenkranz überreicht. Den bekrönenden Abschluss bildet ein

Marienmonogramm im Wolken- und Strahlenkranz.

Vom ursprünglichen Hochaltar, der 1769 auch von Johann Pacher

geschaffen wurde, sind nur mehr das Antependium und die Statue der

Schmerzensmutter in der Österreichischen Galerie vorhanden.

Die Kanzel stand ursprünglich

in der ehemaligen Klosterkirche und wurde erst 1959 hierher übertragen.

Auch die 1734 urkundlich erwähnte Kanzel wird Johann Pacher

zugeschrieben. Am Kanzelkorb sitzen die vier Evangelisten. Die Felder

zwischen den Nischen sind mit Gitter-, Laubwerk- und

Bandelwerkornamentik geschmückt. Im mittleren Feld ist ein IHS-Zeichen

zu finden. Die Volutenpilaster am Schalldeckel tragen als Bekrönung die

stehende Figur des Christus Salvator Mundi.

Das Orgelprospekt und das Rückpositiv in reich geschnitzter Brüstung

aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden 1977 restauriert.

Das achteckige Taufbecken stammt aus dem 15., die Weihwasserbecken aus dem 16. und 18. Jahrhundert.

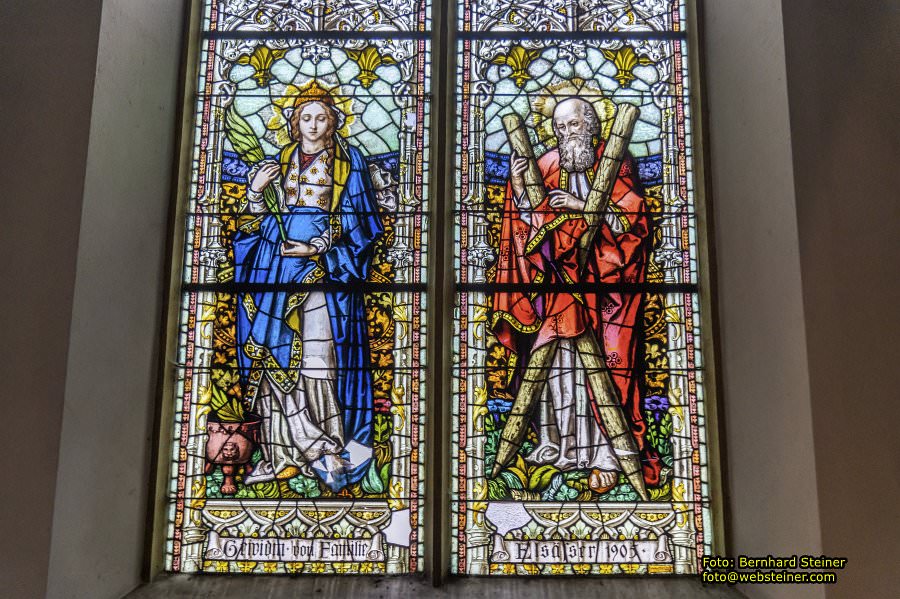

Fenster in der Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)

Der Florianialtar im südlichen

Seitenschiff wurde von Johann Pacher gefertigt und nach dem Brand von

1829 erneuert. Das Altarblatt von 1747 zeigt den heiligen Florian, der

die brennende Stadt Sankt Veit löscht. Kulturhistorisch interessant ist

die historische Ansicht der Stadtpfarrkirche, der Kirche zu den zwölf

Boten, der Vierzehn-Nothelfer-Kirche, die beide abgetragen wurden, und

der damals noch intakten Stadtmauer. Das Altarbild wird von den Statuen

der beiden Pestheiligen Sebastian und Rochus flankiert. Das Aufsatzbild

zeigt den heiligen Vitus mit Ölkessel und Märtyrerpalme, daneben stehen

die Skulpturen der Heiligen Barbara und Katharina.

Der Karner Hl. Michael südlich der Stadtpfarrkirche am ehemaligen

Friedhof ist im Kern ein romanischer Rundbau des 13. Jahrhunderts

(urkundlich 1275 und 1359 genannt) und wurde früher als Beinhaus

verwendet. Seit 1930 dient er als Kriegergedächtnisstätte.

Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)

Herzog Bernhard Platz in St. Veit an der Glan

Feuerwehrtor in der Stadtmauer

1131 Erste urkundliche Erwähnung von St. Veit

1981 Anlässlich des 850 Jahre-Jubiläums der Stadt

gewidmet vom Verschönerungsverein St. Veit a.d. Glan

Denkmal vor dem BÜM St Veit an der Glan - Betreuen Üben Miteinander

St.Veit/Glan Bahnhof

Die Trassenführung der Rudolfsbahn wurde 1912 im Raum St. Veit

geändert. Ab 1912 fuhren die Züge aus Richtung Friesach bzw. Hüttenberg

auf neuer Trasse von Nordosten her in den um diese Zeit errichteten

jetzigen St. Veiter Hauptbahnhof ein, danach teilte sich die Strecke:

einerseits in Richtung Süden über Glandorf nach Klagenfurt,

andererseits in Richtung Westen über den alten St. Veiter Bahnhof (nun

„Westbahnhof“ genannt) nach Feldkirchen. Die Bahnsteigüberdachungen

ruhen auf markanten gusseisernen Konstruktionen. Durch eine

Unterführung (Personentunnel) sind die Bahnsteige zu erreichen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: