web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

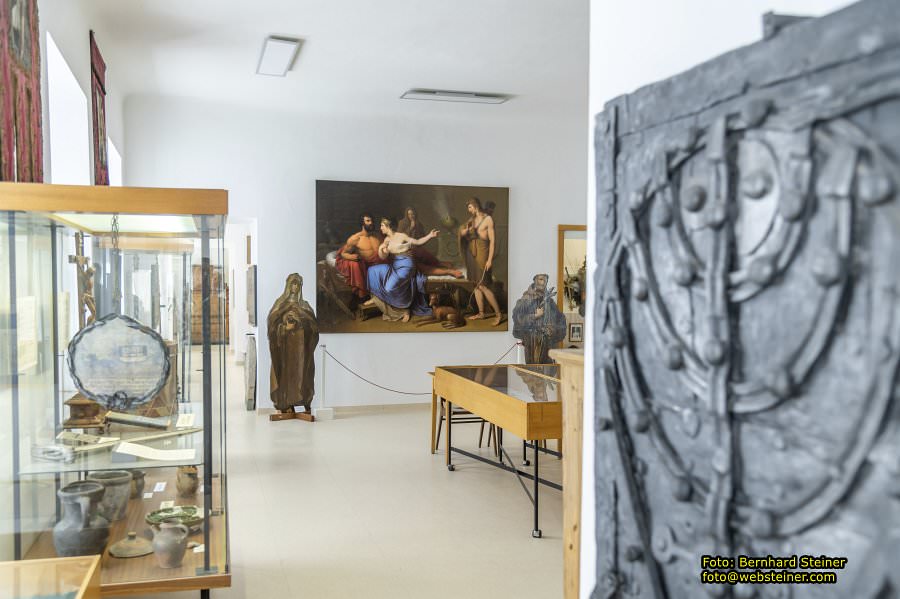

Thonetschlössl

Museum Mödling, April 2023

Museum mit Mödling-Bezug: Von der Urzeit bis zur Neuzeit, Römer in der Thermenregion, Goten, Langobarden, Awaren, Mittelalter, Markterhebung Mödling, Biedermeier, Neuzeit, Stadterhebung, Stadtentwicklung. Zusätzlich Uhrensammlung, medizinhistorische Hyrtl-Bibliothek, Gräfin Mitsuko Coudenhove-Kalergi, geologische Abteilung.

Das Gebäude in dem sich das Museum Mödling befindet, geht im Kern auf

das 1631 vom damaligen Kanzler Österreichs unter der Enns, Johann

Baptist Verda von Verdenberg, gegründete Kapuzinerkloster zurück. 1785

wurde das Kloster unter Kaiser Joseph II. aufgehoben. Danach erlebte

das Haus vielfältige Nutzungen bis es 1965 zur Heimstätte des Museums

Mödling wurde. Das Haus wird auch „Thonetschlössl" genannt, dieser Name

geht auf den Umbau und die Nutzung des Hauses durch den

Großindustriellen Jakob Thonet Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Die

Geschichte des Hauses erzählt gleichzeitig die Geschichte des Marktes

Mödling: Die der Refomation, der Gegenreformation, der Türkennot 1683,

der ersten Industrialisierung oder die der Herrschaft Liechtenstein.

Auch das Leben der Juden in Mödling wird dokumentiert.

Das Museum dokumentiert die Entstehung der Mödlinger Landschaft, zeigt

Gesteine und Fossilien; Urgeschichte, weist auch eine der ersten

Awarensammlungen Österreichs auf. Historisches, wie das Schicksal

Mödlings in den Türkenkriegen, wird ebenso dokumentiert wie die

Biographien berühmter Bewohner der Stadt, etwa von Mitsuko

Coudenhove-Kalergi oder jene des Anatomen Josef Hyrtl.

Lithographiestein mit dem das Porträt Josef Schöffels gedruckt wurde.

Areal der Hyrtischen Waisenanstalt heute

Hyrtlbibliothek – Hyrtlarchiv – Hyrtlforschung

Eine eigenständige Sammlung stellt die historisch-medizinische

Privatbibliothek des berühmten Anatomen Professor Dr. Joseph Hyrtl

(1810–1894) dar. In einem schönen Raum im 1. Stock des Thonetschlössl

mit einem kunstvoll gearbeiteten Intarsien-Fußboden werden die

Bibliothek und das Lebenswerk des Anatomen Hyrtl gezeigt. Die

Bibliothek umspannt den Zeitraum vom Ende des 15. bis zum Ende des 19.

Jahrhunderts. Die ältesten Werke stammen aus einer Zeit kurz nach

Erfindung des Buchdruckes. Viele der hauptsächlich anatomischen Werke

sind aus wissenschaftlicher und künstlerischer Sicht seltene

Kleinodien. Die hohe medizinische Wissenschaft bediente sich für die

Herausgabe solcher Prachtwerke schon immer der besten Künstler und

Kupferstecher, sodass jede einzelne Seite eine echte Kostbarkeit

darstellt.

Joseph Hyrtl, der 1810 in Eisenstadt geboren worden war, rückte nach

seinem Medizinstudium rasch an die Spitze der anatomischen

Wissenschaft. Als überaus beliebter Lehrer an der Prager und Wiener

Universität und als mitreißender Redner faszinierte er die Studenten.

Durch seine zahlreichen Publikationen und seine medizintechnischen

Entwicklungen wurde er weltbekannt. Hyrtl war der erste, der die

Bedeutung des Faches Anatomie für die medizinische Praxis erkannte und

dieses mit der Chirurgie verband. Eigene sensationelle operative

Eingriffe, wie etwa zur Beseitigung des Schielens, waren die Folge.

Sein "Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit Rücksicht auf

physiologische Begründung und praktische Anwendung" wurde in zahlreiche

Sprachen übersetzt und stellte mit zwanzig Auflagen (1847–1888) ein

Standardwerk des Faches Anatomie in der ganzen Welt dar. Seine

exzellenten makroskopischen und mikroskopischen Präparate menschlicher

oder tierischer Organe und Gewebe, die auf verschiedenen

Weltausstellungen gezeigt und in alle Welt verkauft wurden, machten ihn

zu einer Berühmtheit. Eine Spezialität Hyrtls waren sogenannte

Korrosionspräparate. Bei ihnen wurden in die Gefäße oder Hohlräume eine

aushärtende, gefärbte Masse eingespritzt, und nach dem Härten der

Füllung das organische Gewebe weggeätzt. Die fertigen Präparate zeigen

eine Ansicht der inneren Hohlraumstruktur, die sonst nicht in ihrer

Gesamtheit erkennbar ist. Einige dieser Präparate sind in der Hyrtl-

Bibliothek ausgestellt; sie stellen in unserem Land ausgesprochene

Raritäten dar.

Prof. Dr. Joseph Hyrtl (1810-1894)

Uhrensammlung

Zu sehen sind zahlreiche historische Uhren, aus der Zeit Anfang 18. bis

Anfang 20. Jahrhundert, fachgerecht restauriert von em.Univ.-Prof. Dr.

Ferdinand Stangler †

Weltuhr, Sonnenuhr, Empireuhr

ALABASTERUHR, ca. 1800

Das Holzgehäuse ist im Renaissancestil mit viel Alabaster geschmückt,

der vielfach gebrochen war und erst geklebt werden musste. Der oben

liegende Ritter besteht aus zehn Teilstücken, von denen zwei ergänzt

werden mussten. Hauptfundstelle von Alabaster ist die Toskana. Herzöge

aus dem Haus Habsburg haben durch Export von Alabasterartikeln viel für

das Land getan. Die Uhr besitzt ein federbetriebenes Ankerwerk mit

Pendel. Vierviertel-Schlag auf Klangfedern.

Teile des Museums stammen aus der paläontologische Privatsammlung des

Heimatforschers Oskar Spiegel. Sie wurde mit Unterstützung des Bundes

und des Landes Niederösterreich sowie der Stadt Mödling für das Museum

angeschafft.

Schwerpunkt der frühgeschichtlichen Abteilung ist das Fundgut des großen awarenzeitlichen Friedhofs.

Besonders wertvolle Grabbeigaben sind die awarischen Prunkgürtel. Diese

Würdezeichen ranghoher Männer waren mit kunstvollem Metallzierrat

geschmückt. In den Männergräbern fand man verschiedenste Waffen,

darunter auch Reste von awarischen Reflexbögen, den gefürchteten Waffen

des Reitervolkes der Awaren. In den Frauengräbern gab es Diademe,

Perlenketten, präzise gearbeitete Knochenkämme, Ohr- und Fingerringe

aus Bronze, Silber und Gold sowie Mantelverschlussscheiben. Ein

sensationeller Fund, der ein überaus wertvolles, einmaliges

historisches Dokument darstellt, ist ein Paar scheibenförmiger

Gewandschließen mit der einzigen authentischen Darstellung eines

awarischen Bogenschützen auf der vergoldeten Vorderseite.

Römerzeit

In den Jahren 14. -12. v. Chr. unterwarfen die Römer Pannonien und

damit gelangte auch unser Gebiet unter die römische Herrschaft, die

erst im 5. Jahrhundert zu Ende ging. In diesem Gebiet sind Funde aus

römischer Zeit aufgetaucht. Man kann annehmen, dass den Römern die

warmen Quellen entlang der Thermenlinie bekannt waren. Im Museum

ausgestellt sind Grabsteine, Keramik und Münzen. Verschiedene

Öllämpchen von der einfachen römischen Grundform über eine Doppellampe

hin bis zu einer frühchristlichen Lampe mit dem Kreuz als

Christusmotiv. Nach der friedlichen Besetzungdes keltischen Noricum 15

v. Chr. folgte in den Jahren 14 –12 die Unterwerfung Pannoniens durch

die Römer. Es gehörte zuerst zu Noricum, dann zu Oberpannonien.

Vindobona und Carnuntum waren römische Veteranensiedlungen und

Ausgangspunkte weiterer Romanisierung.

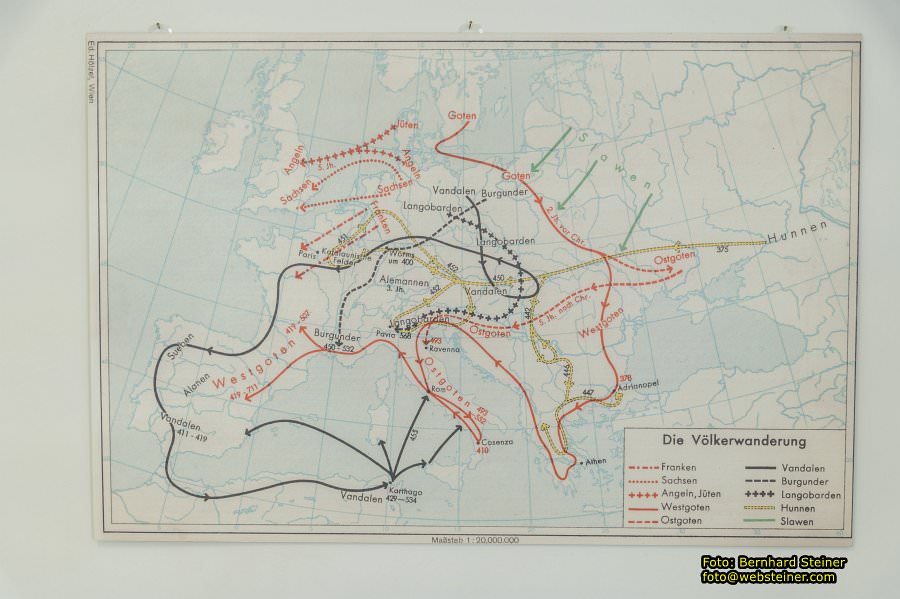

Goten

Vom Ende des 4. Jahrhunderts bis zur Christianisierung durch Karl den

Großen um 800 n. Chr. reicht in unserem Gebiet die Zeit der

"Völkerwanderung". Aus dem Anfang des 5. Jhd. stammen zwei Gräber in

Mödling. Große Bernsteinperlen, Metallschmuck, ein gläserner Kumpf, ein

Glasbecher mit Fadenauflage und eine bauchige Flasche, sowie

verschiedene Tongefäße ermöglichen eine Zuordnung zum Volk der Goten

aus dem Schwarzmeergebiet.

Langobarden

Einige Jahrzehnte, nämlich 526 bis 586, hielten sich in unserem Gebiet

die Langobarden auf. Dieser germanische Volksstamm kam aus Skandinavien

und zog später nach Norditalien. Durch einen glücklichen Zufallsfund

wurden in der Nähe der Weißes-Kreuz-Gasse in Mödling sieben unversehrte

Langobardengräber entdeckt. In der Regel legten die Langobarden keine

größeren Friedhöfe an, sondern bevorzugten verstreut liegende

Bestattungen. Obwohl diese für Plünderer schwer auffindbar waren,

wurden sie wegen ihrer reichen Beigaben oft ausgeraubt. Die Mödlinger

Gräber enthielten aber zu Freude der Wissenschafter sehr gut erhaltene

Waffen und prächtigen Schmuck, darunter ein Langschwert, schöne

Perlenketten, Fibeln mit Glaseinlagen und vergoldete, niellierte

Bügelfibeln.

Awaren

Schwerpunkt der frühgeschichtlichen Abteilung ist das Fundgut des

großen awarenzeitlichen Friedhofs "An der goldenen Stiege" , das 1968 -

1975 aus rund 500 Körpergräbern geborgen werden konnte. Etwa 4000

Beigaben ermöglichen aufgrund ihrer typischen Verarbeitung und Form

eine Datierung von der Mitte des 7. bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts.

Bauarbeiter hatten beim Neubau von Einfamilienhäusern am Fuße des

Frauensteins menschliche Knochen gefunden und das Museum Mödling

verständigt. Vom Bundesdenkmalamt wurde dem Museum die

Bergungsgenehmigung erteilt. Besonders wertvolle Grabbeigaben sind die

rund 40 awarischen Prunkgürtel. Diese Würdezeichen ranghoher Männer

waren mit kunstvollem Metallzierrat geschmückt. Anfangs waren diese in

Presstechnik aus Blech hergestellt, später wurden sie aus massivem

Bronzeguss erzeugt. Unter den vielfältigen Verzierungen taucht häufig

die Gestalt des "Greifs" auf. Gegen Ende der awarischen

Kunstentwicklung erhielten die Gürtelbeschläge eine runde Form. In den

Männergräbern fand man verschiedenste Waffen, darunter auch Reste von

awarischen Reflexbögen, den gefürchteten Waffen des Reitervolkes der

Awaren. In den Frauengräbern gab es Diademe, Perlenketten, präzise

gearbeitete Knochenkämme, Ohr- und Fingerringe aus Bronze, Silber und

Gold sowie Mantelverschlussscheiben. Ein sensationeller Fund, der ein

überaus wertvolles, einmaliges historisches Dokument darstellt, ist ein

Paar scheibenförmiger Gewandschließen mit der authentischen Darstellung

eines awarischen Bogenschützen auf der vergoldeten Vorderseite. Diese

Darstellung war auch Leitbild der Awarenausstellung 1977, die mehr als

25.000 Besucher nach Mödling lockte und Mödling und das Museum Mödling

international bekannt machte.

Babenberger

Mit dem dritten Feldzug Karls des Großen, des Königs der Franken und

Langobarden, im Jahr 803 kam es zum endgültigen Sieg über die Awaren

und zum Einsetzen der bayrisch-fränkischen Besiedlung. Von der Existenz

Mödlings berichtet erstmals eine Urkunde aus den Jahr 903, in der ein

Besitz bei „medilihha” genannt wird. Sprachforscher haben in diesem

Namen eine slawische Wurzel gefunden: „medilihha” ist die Bezeichnung

für ein langsam rinnendes Gewässer. Der Name wurde später von Medelikch

und Medling zu Mödling abgewandelt. Nach mehreren magyarischen

Einfällen war Niederösterreich im 10. Jhd. jahrzehntelang in

ungarischem Besitz. Nach der Rückeroberung des Gebietes wurde unser

Land wieder Eigentum des Königs. Die Babenberger, ein ostfränkisches

Adelsgeschlecht hatten durch eine Schenkung aus dem Jahr 1002 ein

Gebiet in der Nähe von Mödling erhalten. Zu Beginn des 12. Jhd. kam die

Mödlinger Hausberganlage in den Besitz der babenbergischen

Landesfürsten. Das Angerdorf Mödling wurde auf das Doppelte vergrößert,

und die Hausberganlage wurde in eine Wehrkirchenanlage umgestaltet. Die

eigentliche Burg Mödling wurde auf einer Erhebung im Klausental neu

errichtet.

Besiedelung

Nach mehreren Jahrhunderten scheinbar ungerichteter Wanderbewegung

waren in Mitteleuropa "Völker" entstanden, die mehr oder weniger

deutlich begrenzte Gebiete besiedelt hatten. Es gab Bauern, Handwerker,

Adelige und Kaufleute. Zum Schutz der Siedlungen wurden Wehrkirchen und

Burgen errichtet, und die Klöster stellten Zentren der Kultur und

Zivilisation dar. Im 12. Jahrhundert wurde das Kloster Heiligenkreuz

gegründet, und Burgstädte wie Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha und

Eggenburg entstanden. Auf alte Dorfsiedlungen dagegen gehen heutige

Städte wie z. B. Baden und St. Pölten zurück. Für die Bauformen des

romanischen Stils sei als Beispiel der Mödlinger Karner genannt. Vor

1443 bauten die Mödlinger die spätgotische Spitalkirche vielleicht als

vorübergehenden Ersatz für den zum Abbruch bestimmten großen

frühgotischen Bau am Platz der Othmarkirche. Aus dem späten Mittelalter

stammt die St. Othmarkirche in Mödling, die ab 1454 im gotischen Stil

dort gebaut wurde, wo in neuerer Zeit Vorgängerbauten (romanisch,

frühgotisch) nachgewiesen werden konnten. Im 15. Jahrhundert wurden

auch zahlreiche Bürgerhäuser in Mödling errichtet.

Markt Mödling

Ab 1343 hatte der Ort Mödling nach und nach Gewerberechte erworben, die

sich auch auf Dörfer des Umlandes erstreckten. (Bau einer Schranne, d.

h. eines Markthauses), 1458 fand die Verleihung des Wappens durch den

Landesfürsten statt. Das Marktrecht ist erst ab 1643 schriftlich

überliefert. Im Jahre 1529 schloss der türkische Sultan Suleiman die

Stadt Wien ein. Ihm folgte irreguläre Reiterei, die nur um der Beute

willen das Land verheerte und auch den Markt Mödling niederbrannte.

Deshalb sind nur wenige gotische Altäre, Kunst- und

Einrichtungsgegenstände erhalten geblieben.

FRÜHGESCHICHTE - CHRONOLOGIETABELLE

15 v. Chr. Die Römer erobern das keltische Königreich Norikum.

9 v. Chr. Die Markomannen lassen sich in Böhmen nieder.

50 n. Chr. Ansiedlung der Quaden am Leithagebirge und um den Neusiedlersee.

92-310 Häufige Vorstöße über die Donau und Niederlagen von Markomannen und Quaden, zuletzt auch Sarmaten.

374 Einbruch von Quaden und Sarmaten in Pannonien. Verstärkung des Limes.

375 Die Hunnen unterwerfen die Goten an der Schwarzmeerküste.

378 Schlacht bei Adrianopel: Das oströmische Heer wird von Goten und Hunnen vernichtend geschlagen. Beginn der „Völkerwanderung".

451 Schlacht auf den katalaunischen Feldern: Die Hunnen werden geschlagen.

453 Tod Attilas.

455 Ansiedlung der Rugier im Weinviertel.

488 Zerschlagung des Rugierreichs. Die Romanen ziehen nach Italien.

567 Langobarden und Awaren schlagen die Gepiden vernichtend.

568 Abzug der Langobarden nach Italien.

623-626 Gründung des slawischen Samoreiches in Mähren.

626 Niederlage der Awaren und Perser bei Konstantinopel.

791-803 Awarenfeldzüge Karls des Großen. Die Awaren werden geschlagen.

900 Vorstoß der Ungarn über die Enns.

955 Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld geschlagen.

976 Leopold von Babenberg wird Markgraf des Ostlandes.

1041 Babenberger erobern den slawischen Burgwall von Thunau und damit das nördliche Niederösterreich.

Das Museum dokumentiert die erdgeschichtliche Entstehung der Mödlinger

Landschaft am Rande des Wiener Beckens. Die urgeschichtliche Sammlung

zeigt archäologische Objekte der Jungstein-, Bronze- und Eisenzeit.

Römische Objekte aus Stein, Metall und Bein dokumentieren den Übergang

zur Mödlinger Frühgeschichte in der Völkerwanderungszeit. Germanen,

Awaren und Slawen haben ihre Spuren hinterlassen, unter den Karolingern

erfolgte die Besiedlung Mödlings unter Einrichtung von Strukturen, die

bis heute nachwirken. Der Romanik und Gotik, dem Burgenbau, den

Babenbergern und den Herzögen von Mödling und der Verleihung des

Mödlinger Stadtwappens wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso

werden die Biographien bedeutender Bewohner der Stadt Mödling

vorgestellt, wie die von Joseph Schöffel, Joseph Hyrtl oder Mitsuko

Coudenhove-Kalergi.

Der symmetrische Bau mit überhöhtem dreigeschoßigem Mittelteil und

zweigeschoßigen Seitenflügeln unter Walmdächern zeigt platzseitig eine

strenghistoristische Fassade mit gequaderter Sockelzone und Lisenen und

gartenseitig am Mittelrisalit eine Portal-Balkon-Fenster-Gruppe und im

abgetreppten Giebel das Allianzwappen der Salm/Liechtenstein aus der

Mitte des 19. Jahrhunderts. Das im Kern barocke Kirchenschiff des

Klosters ist im Mittelrisalit erhalten. Die ehemaligen

stichkappentonnenartigen Kirchengewölbe sind im Obergeschoß im Festsaal

erhalten. Die Gewölbe wurden im 3. Viertel des 19. Jahrhunderts mit

neobarockem Stuckdekor versehen.

Barock

Die Stilrichtung des Barock trat im 16. und 17. Jhd. auf.

Architektonische Elemente (Nischen, Kuppeln, Emporen) erzeugen mit

geschwungenen Linien, mit der Stuckdekoration und aufwendiger Malerei

eine dekorative Raumwirkung. Am Mödlinger Freiheitsplatz befindet sich

eine barocke Pestsäule aus dem Jahre 1714. Die Pfarrkirche St. Othmar

hat teilweise eine barocke Einrichtung, von der das Museum mehrere

Figuren beherbergt.

Türkennot und Pest - 16. und 17. Jahrhundert

Dem Türkensturm des Jahres 1529 fielen die Othmarkirche und viele

Mödlinger Häuser zum Opfer. Auch die Burg Mödling wurde zerstört. Da

der Markt wohlhabend war, konnten viele Bürgerhäuser bald wieder

aufgebaut werden. Die Schranne wurde 1548 als Gerichtsschranne

wiedererrichtet und erhielt fünf Renaissance-Arkadenbögen, von denen

beim heutigen Rathaus allerdings zwei zugemauert sind. Im Kellerbereich

befand sich in der damaligen Gerichtsschranne ein niedriges Verlies, in

dem die Häftlinge nicht einmal stehen konnten. Es ist heute durch ein

Glasfenster im Boden zu sehen. 1607 erhielt der Markt Mödling ein

eigenes Landgericht. Es wurden zahlreiche Grenzsteine gesetzt und der

erste Plan von Mödling gezeichnet, der Burgfriedensplan von 1610. In

das 17. Jahrhundert fällt auch die Gründung des Mödlinger

Kapuzinerklosters. 1631 entstanden die Kirche und der anschließende

Klosterbau. Das heutige Museumsgebäude zeigt noch die Gewölbe des alten

Kirchenschiffes, eine Seitenkapelle und die Sakristei. 1679 wütete in

Mödling die Pest und forderte unzählige Todesopfer. Die Leichen wurden

außerhalb des Ortes in der Nähe des Pestspitals (Eisentorgasse 12) in

Massengräbern mit Kalk übergossen und verscharrt. Vor dem verheerenden

Türkensturm von 1683 flohen die meisten Mödlinger rechtzeitig in die

Wälder. am 12. Juli 1683 dürfte es in Mödling zum Endkampf gekommen

sein. Das 17. Jahrhundert brachte durch die Auswirkungen des

30-jährigen Krieges auch für Mödling einen Niedergang. Zu Anfang des

Jahrhunderts wurden noch 274 Häuser gezählt, Mitte des Jahrhunderts nur

mehr 192, von denen aber der größte Teil baufällig war.

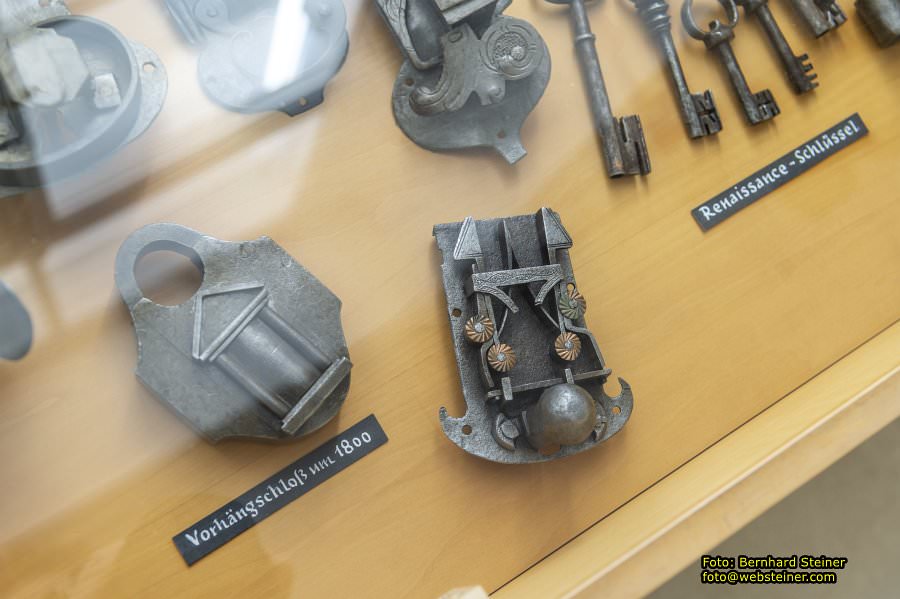

Zunftwesen

Aus der Hauswirtschaft des Einzelnen, die zunächst alle Bedürfnisse

deckte, ist durch die Mehrerzeugung über den Eigenbedarf das Handwerk

hervorgegangen. Die Loslösung des Vertriebes der Artikel von ihrer

Erzeugung als eigene Tätigkeit schafft neben dem Gewerbestand den

Handelsstand. Eines der am frühesten entwickelten Gewerbe ist das der

Müller. 1343 sind bereits zwei Mühlen belegt, im 15. Jahrhundert gab es

im Bereich Mödling sieben Mühlen. Müller, Bäcker und Fleischhauer und

später etliche andere Gewerbe haben sich zu Zünften (Zechen)

zusammengeschlossen. Von diesen wurden Zechordnungen aufgestellt, die

Vererbung des Handwerks, Gerichtsbarkeit und Bestellung des

Zechmeisters regelten. Das Mödlinger Museum beherbergt eine Menge von

Sammelobjekten, die sich auf das Handwerk und das Zunftwesen beziehen,

darunter reich verzierte Zunfttruhen, Fahnen und kunstvoll geschmiedete

Schlösser.

Joseph II.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es auch in Mödling bedeutsame

gesellschaftliche und soziale Veränderungen. 1785 erhielt Mödling

anstelle eines Marktrichters einen Bürgermeister (Theodor Vöckl). So

wurde die Ortsverwaltung von der Gerichtsbarkeit getrennt. In diesem

Jahr wurde auch durch Joseph II. das Mödlinger Kapuzinerkloster – das

heutige Museum Mödling – wegen der angeblichen Existenz eines

Klosterkerkers aufgehoben. Zwei Mönche sollen wegen geringer Vergehen

jahrelang in lichtlosen Kerkerzellen gelegen sein. 1786 fand das letzte

Begräbnis auf dem Friedhof bei der Othmarkirche statt. Von da an

benutzte man den Friedhof um die St. Martinskirche, bis 1876 am Fuß des

Eichkogels der neue Friedhof errichtet wurde. Im Jahre 1795 wurde wegen

der Unsicherheit in der Umgebung die erste Nachtbeleuchtung

installiert. Das Licht von den neuen Laternen sollte Gesindel

abschrecken.

Biedermeier

Nach dem Ende der napoleonischen Kriege und dem darauffolgenden Wiener

Kongress 1914/15 wuchs die allgemeine Tendenz zur Teilnahme des

Bürgertums an den Fragen des politischen Lebens. Frühe Industrien

entwickelten sich noch auf dem Boden der überlieferten Ständeordnung.

Die relative Ruhe nach dem Friedensschluss bewirkte, dass im

persönlichen häuslichen Kreis der Bürger das Bedürfnis nach Schönheit

und Behaglichkeit eine große Rolle zu spielen begann. Künstler

entdeckten die umgebende Natur als Objekt für stimmungsvolle Gemälde.

Man reiste auch wohl in die „Sommerfrische“ und genoss Wald- und

Wiesenlandschaft, als Ort seelischer Erholung. Der Begriff

„Biedermeier” bezeichnet die Stilrichtung, die besonders deutlich in

Bildern von nieder- österreichischen Städten und Landschaften zum

Ausdruck kommt. Bedeutsamere Künstler dieser Zeit waren: Friedrich

Gauermann, F. G. Waldmüller, Peter Fendi, L. F. Schnorr von Carolsfeld

und Vinzenz Reim. Es wurden Möbelstücke entworfen, die im Gegensatz zur

vergangenen Stilepoche des „Empire” dem Wunsch nach Schlichtheit und

Bequemlichkeit entsprachen. Zur gleicher Zeit begannen liberal denkende

Menschen Kritik an der Obrigkeit zu üben, die alte Ordnung in Frage zu

stellen. (1830 Revolution in Frankreich, 1848 Aufstand in Wien und

Berlin ). Der Aufbruch in die industrielle Revolution stand bevor.

Die Epoche ab Ende des 18. Jahrhunderts ist von den hemmenden

Auswirkungen der Französischen Revolution, den napoleonischen Kriegen

und dem Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Reiche unter Kaiser

Franz II., seit 1804 Kaiser Franz I. von Österreich gekennzeichnet. Die

Siege der Franzosen in Italien und ihr Vordringen gegen die Steiermark

führten in Mödling 1797 zum allgemeinen Freiwilligen Aufgebot. Mödlings

Lasten durch französische Einquartierungen, Requisitionen und

Plünderungen im Jahre 1809 betrugen 409.953 Gulden.

An Stelle des schwungvoll belebten Barock tritt nunmehr der

Klassizismus mit seinen schlichten, kubischen Formen und seiner

monumentalen Einfachheit. Diese dem Palastbau eigene Stilrichtung

wandelt sich zum Biedermeier, der Ausdrucksform der bürgerlichen

Kultur. Es entstehen Wohnhäuser mit schönen Maßverhältnissen und

zierlichem Reliefschmuck. Für die Wohnkultur sind formschöne Möbel aus

edlen Hölzern entscheidend. Hausrat, selbst Grabsteine reden die eigene

Sprache des Bürgertums. Daneben geht in Ablehnung der einengenden

Formen des Klassizismus die Romantik unter Hinwendung vom

Verstandesmäßigen zum Gemüt- und Phantasievollen einher.

Die Naturschönheiten Mödlings, die Dolomitenklamm der Klausen, der

sanfte Talkessel der Brühl, der altertümliche Markt Mödling mit seinen

Legenden, die Babenbergerburg mit den Erinnerungen an die

Minnesängerzeit zogen viele Dichter, Musiker und Maler in ihren Bann.

Ludwig van Beethoven weilte die Sommer 1818 und 1819 in Mödling,

Hauptstraße 79 und 1820 im Christhof, Achsenaugasse 6, an der Missa

solemnis schaffend; auch seine Klaviersonate op. 106, B dur entstand

1818 in Mödling.

JOSEPH II.

römisch-deutscher Kaiser, 1765-1790

Erzherzog von Österreich, 1780-1790

Entwicklung des Ziegelstempels

Am Ende der Gotik bildete sich der Ziegelstempel aus. Zuerst kam der

Ritzstempel auf. Der Prägestempel folgte auf Ziegeln im Hochformat an

unterer oder oberer Ecke oder am Rande. Ende der Renaissance verlagert

sich der Stempel in die Mitte. Um 1620 findet ein jäher Wechsel in der

Stempellage vom Hoch- zum Querformat statt. Im Frühbarock wird der

Schriftstempel eingeführt, wobei die Stempelumrahmung neben der

Geschlossenheit des Schriftfeldes auch die richtige Leselage zu sichern

hat. Die Herzform als Umrandungslinie ist die älteste Form. In der 1.

Hälfte des 19.Jh. kommen die kraftigen Tiefdruckstempel auf. 1827 führt

Alois Miesbach an Stelle der Herzform den Wappenadler für seinen

Ziegelstempel ein.

Formatentwicklung

In der Gotik liegt die

Entwicklungsbewegung hauptsächlich in der Dicke. In der Hochgotik

wächst in geringem Maß die Länge und erst in der Spätgotik die Breite.

Der gotische Ziegel war wegen der geringen Bruchsicherheit für

Hochmauern ungeeignet. Die stürmische Entwicklung der Ziegelformate

spiegelt die geschichtlichen Ereignisse der auslaufenden Gotik. Der

notwendige Aufbau nach verschiedenen Kriegen, insbesonders den

Türkenkriegen, fűgte sich mit der Entwicklung der Ziegelbauweise

zusammen. Da nun die Ziegelmauern zu Hauptträgern wurden, mußten die

Ziegel, der Statik dienend, länger, breiter und dicker werden. Mit 1490

gedieh vorerst die Breite und nach 1500 die Länge. Das Schwellen der

Dicke machte sich zur Unterstutzung der Bruchsicherheit schon durch die

Jahrhunderte der Gotik bemerkbar. In der Renaissance diente der Ziegel im Format 2x6x12 Zoll bereits den vollen Anspruchen der Statik, um erst in der Zeit des Barocks mit 3x6x12 Zoll die Bruchsicherheit fűr Hochmauern zu gewährleisten. Im 19. Jahrhundert

wurden die Formate bis auf wenige Zweckformate nicht weiterentwickelt.

Nach der Einführung des metrischen Systems 1871 ging das

ősterreichische Format 2 2/3×5 1/4×11 Zoll = 70×138×288mm in das

Neuformat 70×140×290mm űber.

Maßgrundlagen

Die Tradition des Ziegelbaues und der Ziegelproduktion geht auf das

dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Damals entstanden in Sumer und

Ägypten die Maßgrundlagen für Elle,Fuß und Zoll. Diese beeinflußten die

Ziegelformate der europäischen Architektur bis zur Einfuhrung des

metrischen Systems im Jahre 1871.

Trommelrevolver Lefaucheux, Frankreich Zentralfeuerzuendung nach 1860

Schwert der Studentenlegion

Trommelrevolver Lefaucheux, Frankreich Stiftfeuerzuendung nach 1854

Tschako der Nationalgarde

Johann Baptist Verda von Verdenberg stiftete 1631 ein Kapuzinerkloster.

Das Kloster wurde im Türkenkrieg 1683 zerstört und 1684

wiederaufgebaut. Das Kloster wurde 1785 unter Joseph II. säkularisiert

und 1786 von Giacomo Caliano erworben und zur Erzeugung von Seide und

Tüchern genutzt. Um 1806 bestand die Nutzung des Gebäudes als chemische

Bleicherei, um 1821 als Theater. 1833 erwarb es der Entomologe Ernst

Heeger im Wege einer Auktion und es folgte die Nutzung als

Seidenfabrik. Die nächste Eigentümerin ab 1845, Altgräfin Elise von

Salm, eine geborene Liechtenstein ließ das Gebäude schlossähnlich

umbauen. Anderen Quellen zufolge war das Schlössel in den Jahren

1845–1862 im Besitz des Ehepaares Maria und Joseph von Demel, das auch

in der heutigen Demelgasse wohnte. Im Jahr 1889 erwarb die Familie

Thonet das Gebäude. 1931 von der Sparkasse der Stadt Mödling erworben,

wurde das seit 1904 bestehende Bezirksmuseums untergebracht.

Industriezeitalter

1883 erhielt Mödling eine in der ganzen Monarchie einmalige technische

Sensation: die erste elektrische Bahn der Welt. Sie fuhr vom Mödlinger

Bahnhof durch die Schillerstrasse durch das enge Klausental bis in die

Hinterbrühl. Die bayrische Gesellschaft Krauß die in der Umgebung von

Wien Dampftramwaylinien plante erhielt die Konzession zum Bau dieser

Bahnlinie, die bist 1885 fertig gestellt wurde. 1901 wurden bereits 40

Züge auf dieser Strecke benötigt. Mit 10 Triebwagen und 15 Beiwagen

schaffte man eine Zugfolge von 7½ Minuten. Die erforderliche

elektrische Energie erhielt die Bahn durch drei Lokomobile zu je 20 PS

und sechs Gleichstromgeneratoren zu je 20 KW bei 500 V. Die Fahrleitung

bestand aus geschlitzten Eisenrohren in denen Metallschiffchen glitten.

Als 1927 das Busunternehmen LOBEG in Konkurrenz zur Bahn trat, machte

ein gegenseitiges Unterbieten der Tarife eine Rentabilität der beiden

Verkehrsmittel unmöglich. Die ÖBB kaufte die Lobeg auf und stellte 1932

die Hinterbrühler Bahn ein. Einige Triebwagen fanden bei der Deutschen

Reichsbahn Verwendung, die anderen Beiwagen wurden verschrottet, bis

auf einen, der in Himberg als Bauhütte diente und 1982 durch einen

Zufall dort entdeckt und restauriert wurde. Ein Triebwagen, der in der

DDR verwendet wurde, wurde 1967 der Gemeinde Hinterbrühl geschenkt.

Eine Gruppe des Mödlinger Stadtverkehrsmuseums bemüht sich um die

Instandhaltung und Präsentation der Hinterbrühler Wägen. Mehr dazu:

Stadtverkehrsmuseum Mödling.

Ziegelsammlung

Die gestiegene Bautätigkeit, in deren Zuge im 19. Jahrhundert

Arbeitersiedlungen und Villenviertel entstanden, setzte eine

Massenproduktion von Ziegeln voraus. Eine eigene Ziegelsammlung mit den

verschiedensten Normformaten und Ziegelstempeln, die sogar eine

Datierung von Bauwerken ermöglichen, ist im Museum Mödling ausgestellt.

Durch einen Ziegelmodel und zugehörige Bilddokumente bekommt der

Besucher einen Eindruck von der schweren händischen Arbeit bei der

Ziegelherstellung.

Stadterhebung

Nach 1800 erwuchsen aus dem Lebensgefühl der Biedermeier neue Ideen zur

Gestaltung der Hausfassaden und Gegenstände des täglichen Lebens, und

Künstler entdeckten manche Naturschönheit in der Umgebung Mödlings. Im

19. Jahrhundert begannen sich Industriebetriebe anzusiedeln. 1841

erfolgte die Eröffnung der Südbahnstrecke. Mödling wurde 1875 unter

Bürgermeister Schöffel (bekannt als „Retter des Wienerwaldes“) zur

Stadt erhoben und entwickelte sich seitdem trotz mancher Notzeiten und

zwei Weltkriegen zu einem modernen und leistungsfähigen Gemeinwesen.

Kriegszeit

Auf Hitlers Druck trat der österreichische Bundeskanzler Schuschnigg am

11. März 1938 zurück. Die nationalsozialistische Machtübernahme war

perfekt vorbereitet worden. In der Nacht zum 12. März marschierte die

deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Der Mödlinger Bürgermeister Josef

Lowatschek und weitere Amtsträger wurden verhaftet. Am nächsten Morgen

führten der neue Bürgermeister Hartmann und sein Stellvertreter

Tamussino die Amtsgeschäfte. In der Pogromnacht („Reichskristallnacht“)

brannte die Mödlinger Synagoge in der Enzersdorferstraße nieder.

Uniformen beherrschten das Straßenbild. Das Panzerregiment 3 wurde am

22. März 1938 in Mödling und Umgebung stationiert. Am 15. Oktober 1938

wurde der politische Bezirk Mödling zum 24. Bezirk von Wien erklärt. Ab

Herbst 1943 flogen alliierte Flugzeuge 17 Angriffe mit über 600

Bombeneinschlägen auf das Stadtgebiet, die eigentlich den Ostmarkwerken

in Wr. Neudorf galten. Mit Beginn der Luftangriffe wurde am Eichkogel

eine Flak-Batterie installiert, die gegen Kriegsende mit Jugendlichen

besetzt wurde, Schuljungen wurden als Flakhelfer eingesetzt, die zum

„Volkssturm“ einberufen wurden. Am Ostermontag, dem 8. April 1945 stand

die Rote Armee bereits in Bruck an der Leitha. Flüchtende NS-

Funktionäre steckten die Parteihäuser in der Pfarrgasse und Goethegasse

in Brand. Am 5. April drangen die ersten Sowjetsoldaten in die Stadt

Mödling ein.

Nachkriegszeit

Am 5. April 1945 trafen die ersten sowjetische Truppen im Mödlinger

Stadtgebiet ein. Öffentliche Gebäude, Villen und Wohnungen wurden

besetzt, Fahrzeuge und Vieh requiriert, die Zivilbevölkerung zu

Hilfsdiensten gezwungen. Nach Berichten von Zeitzeugen kam es auch

mehrfach zu Plünderungen und Vergewaltigungen durch die Soldaten. Die

Sowjets setzten einen Bezirksvorsteher ein und die Vertreter der

Parteien wählten einen provisorischen Gemeindeausschuss der wiederum

den Bürgermeister (SPÖ) und die Vizebürgermeister (ÖVP, KPÖ) wählte. Im

Museum Mödling befindet sich die Niederschrift eines

Augenzeugenberichts, aufgenommen mit Altbürgermeister Karl Stingl. Als

Randgemeinde von Wien blieb Mödling ein wirtschaftliches Stiefkind. Mit

dem 1. September 1954 zählte nach 16 Jahren Unselbstständigkeit Mödling

wieder zu den unabhängigen Städten Niederösterreichs. Nach Abzug der

Besatzungssoldaten 1955 konnte an eine Renovierung der devastierten

Gebäude und an Neubauten gedacht werden. Die Motorisierung nahm zu und

man hatte im damaligen Fortschrittsglauben keine Hemmungen, desolate

Häuser dem Verkehr und neuen Bauten zu opfern. Am 30. November 1967

wurde auch die Straßenbahnlinie 360 von Wien-Rodaun nach Mödling

eingestellt. Trotz Verkehrs und vieler Neubauten konnte sich Mödling

doch vieles von seinen Reizen erhalten. Wegen ihrer privilegierten Lage

am Wienerwald und in direkter Nachbarschaft zur Bundeshauptstadt Wien

ist die Stadt Mödling heute eine gesuchte Wohngemeinde.

Geologie - Die geologische Abteilung

Die geologische Abteilung des Mödlinger Museums bietet dem Besucher die

Möglichkeit anhand seltener, in langen Jahren zusammengetragener

Sammlungsstücke einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit

unserer Landschaft zu werfen. Es werden Gesteinsproben gezeigt, die

Zeugen von Meeresablagerungen oder Gebirgsbildungsvorgängen vor vielen

Millionen Jahren sind. Manche dieser Proben enthalten Reste von Tieren

oder Pflanzen, deren späte Verwandte zu unserer heutigen Umwelt

gehören. Andere Lebewesen, wie z. B. Dinosaurier, sind völlig

ausgestorben, und man kann sich nur eine ungefähre Vorstellung von

ihrem Aussehen und ihren Fähigkeiten machen.

Die Ausstellung führt den Beschauer von uralten Zeiten der

Erdgeschichte (vor etwa 250 Millionen Jahren) bis zum Ende der letzten

Eiszeit (vor etwa zehntausend Jahren), als der Mensch in unserem Raum

zum ersten mal auftrat.

Neben den Bundes- und Landesmuseen gibt es nur wenige Museen, die eine

umfangreiche geologische oder paläontologische Sammlung aufweisen

können. Mit dem Eintritt des von der Geologie begeisterten

Hauptschuldirektors Franz Mariner (1889–1981) in den Museumsverein

wurde 1951 am Mödlinger Museum eine eigene geologische Abteilung

gegründet, in der nicht nur Gesteine und Fossilien, geologische Karten,

Profile und Bilder zu sehen sind, sondern dem Besucher auch

ausführliche Erläuterungen geboten werden. Die geologische Abteilung

fand nicht nur bei interessierten Laien und den Mödlinger Schulen,

sondern auch in Fachkreisen großen Anklang und wurde sogar regelmäßig

von Universitätsexkursionen besucht. Knapp vor seinem Tode konnte Dir.

Mariner seine Abteilung dem Studenten der Biologie und

Erdwissenschaften Peter Karanitsch in die Hände legen. 1986 gelang es

dem Bezirks-Museums-Verein Mödling, die geologisch- paläontologischen

Privatsammlung des Gießhüblers Oskar Spiegel zu übernehmen. Der

Chefgeologe der Geologischen Bundesanstalt i.R., Prof. Dr. Benno

Plöchinger erklärte sich bereit, ehrenamtlich die wissenschaftliche

Betreuung der geologischen Abteilung zu übernehmen.

Gräfin Mitsuko (Maria Thekla) Coudenhove-Kalergi

Am 27. August 1941 verstarb in Mödling, Kürnbergergasse 11, Gräfin

Mitsuko (Maria Thekla) Coudenhove-Kalergi, unbeachtet von der großen

Öffentlichkeit und doch eine Persönlichkeit von europäischem Rang.

Mitsuko Coudenhove-Kalergi, geb. Aoyama, wurde 1874 in Tokyo als

Tochter eines Antiquitäten- und Ölhändlers geboren. Sie war gerade 17

Jahre alt, als sie den österreichisch-ungarischen Gesandten Dr.

Heinrich Coudenhove-Kalergi kennen lernte. Am 16. März 1892 wurde in

Japan mit Einwilligung des österreichischen und japanischen

Außenministeriums geheiratet, die ersten beiden Kinder wurden in Tokio

geboren. Der erste Sohn hieß Hans (Johann-Koutaro, geb. 1893), der

zweite wurde Richard-Eitaro genannt (geb. 1894). Richard wurde später

als „Vater des Europagedankens“ Gründer der Paneuropa Bewegung. Nach

Ende von Heinrichs Tätigkeit als Gesandter verließ er Tokio und kehrte

mit seiner Familie nach Ronsperg (Poběžovice, Tschechien) zurück, wo er

sich um das etwas verwahrloste Familiengut kümmern musste. Dort wurden

fünf weitere Kinder geboren. Im Jahre 1906 verstarb Heinrich und

Mitsuko, die den christlichen Namen Maria Thekla angenommen hatte, war

mit den sieben Kindern auf sich alleine gestellt. Sie hatte nun

unzählige Probleme zu meistern, angefangen von rechtlichen

Schwierigkeiten mit den Verwandten Ihres Mannes, die sie unter Kuratel

stellen und die Verwaltung des Gutes übernehmen wollten, bis zu den

wirtschaftlichen Problemen des Gutes und der Erziehung ihrer Kinder.

1908 zog Mitsuko mit ihren Kindern nach Wien, um für die bestmögliche

Ausbildung zu sorgen. Im Herbst 1924 schließlich übersiedelte sie

zusammen mit ihrer Tochter Olga nach Mödling, einer Stadt mit Zuzug von

Künstlern und Musikern. Nach einem leichten Schlaganfall lebte sie

zurückgezogen und verließ nur selten das Haus, in dem sie 1941

verstarb. Etwa ab 1970 ist in Japan reges Interesse am Leben von

Mitsuko erwacht, der ersten Japanerin, die einen ranghohen Europäischen

Diplomaten geheiratet hatte.

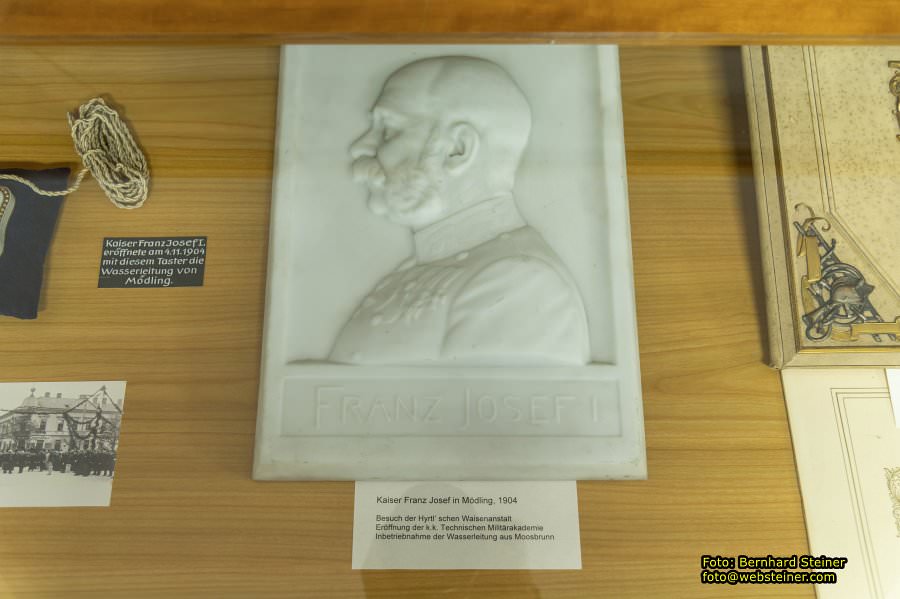

Kaiser Franz Josef in Mödling, 1904

Besuch der Hyrtl' schen Waisenanstalt

Eröffnung der k.k. Technischen Militärakademie

Inbetriebnahme der Wasserleitung aus Moosbrunn

Stutzuhr ~1800

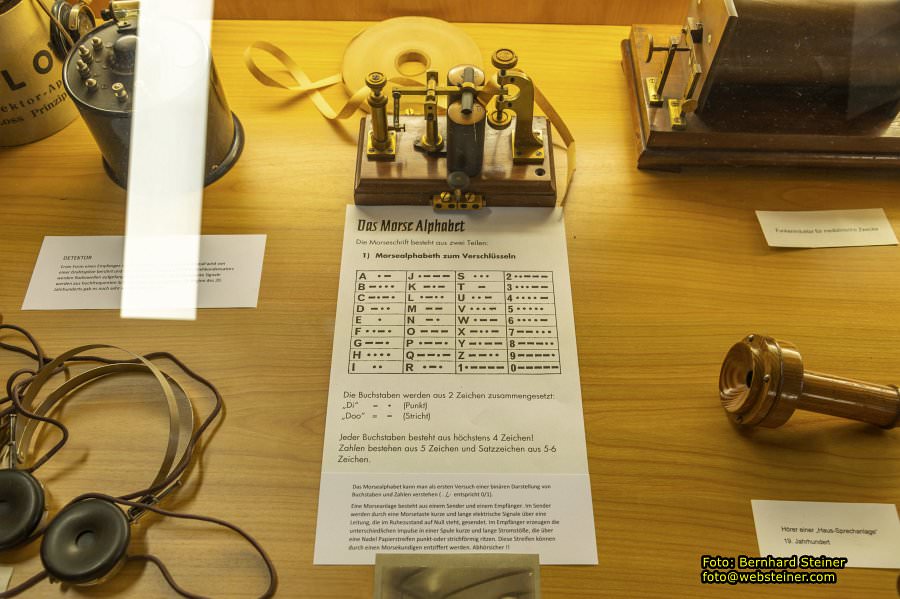

Das Morse Alphabet

Die Buchstaben werden aus 2 Zeichen zusammengesetzt: „Di" = (Punkt), „Doo" = (Stricht)

Jeder Buchstaben besteht aus höchstens 4 Zeichen! Zahlen bestehen aus 5

Zeichen und Satzzeichen aus 5-6 Zeichen. Das Morsealphabet kann man als

ersten Versuch einer binären Darstellung von Buchstaben und Zahlen

verstehen (./- entspricht 0/1). Eine Morseanlage besteht aus einem

Sender und einem Empfänger. Im Sender werden durch eine Morsetaste

kurze und lange elektrische Signale über eine Leitung, die im

Ruhezustand auf Null steht, gesendet. Im Empfänger erzeugen die

unterschiedlichen Impulse in einer Spule kurze und lange Stromstöße,

die über eine Nadel Papierstreifen punkt- oder strichförmig ritzen.

Diese Streifen können durch einen Morsekundigen entziffert werden.

Abhörsicher!

Mignon (Schreibmaschine)

Mignon ist der Name eines Schreibmaschinenmodells der Firma AEG. Diese

Schreibmaschine wurde 1903 von Friedrich von Hefner-Alteneck entwickelt

und in den Jahren 1904 bis 1934 von der AEG gebaut. Bei dieser

Schreibmaschine kam eine Typenwalze (Typenzylinder) als Träger der

darstellbaren Zeichen (Typen) zum Einsatz. Die Typenwalze war

austauschbar. Bei dem Modell 4, das ab 1924 angeboten wurde, waren über

36 verschiedene Typenwalzen erhältlich, u. a. auch zwei Typenwalzen mit

kyrillischen Buchstaben. Ab 1933 wurde eine verbesserte Version als

Olympia Plurotyp verkauft.

Zu jeder Typenwalze gehörte ein austauschbares Tableau (Buchstabenfeld)

mit den verfügbaren Zeichen, das unter einen Zeiger in die Mignon

Schreibmaschine eingespannt werden musste. Mit der linken Hand wurde

der Zeiger über das jeweils gewünschte Zeichen geführt. Durch

gekoppelte Mechanik stellte sich die Typenwalze mit dem entsprechenden

Zeichen über das Papier. Durch Betätigung der Abdrucktaste mit der

rechten Hand druckte die Typenwalze das Zeichen auf das Papier. Mit

einer zweiten Taste konnte ein Leerzeichen erzielt werden. Beim Modell

4, das ab 1924 gebaut wurde, kam noch eine Rücktaste hinzu. Beim

Betätigen der Rücktaste wurde der Wagen um einen Schreibschritt

zurücktransportiert, um korrigieren zu können.

Richard Harlfinger - Bürgermeister Jakob Thoma (Bürgermeister von Mödling 1890-1910), Öl auf Leinwand, 1906, 83x110

Thonetschlössl

Frühbarocke Gebäudereste des Kapuzinerklosters (1631 - 1785), streng gegliederte klassizistische Fassade.

1785 Seiden- und Tuchfabrik

1821 Theater

1833 Sammlung des Entomologen Ernst Heeger

1845 Wohnhaus der Gräfin Salm

1889 als Wohnsitz der Familie Thonet umgestaltet

Das Bezirksmuseum ist mit kriegsbedingten Unterbrechungen seit 1933 hier untergebracht.

Der gleichfalls denkmalgeschützte Museumpark wurde 1957 eröffnet und

beinhaltet ein barockes Brunnenbecken, eine Pietà-Gruppe auf einem

Sockel aus 1756, drei Inschriften-Grabsteine aus dem 16. und 17.

Jahrhundert, einen Protestantenstein mit 1581 Wolfgangus und Zezilia

Reitperger protestantischer Ratsherr und Marktrichter, ein Fragment

einer gotischen Säule 1529 und 1683 beschädigt von der Dombauhütte St.

Stephan.

Im Museumspark wurde von namhaften japanischen Spezialisten ein

Zen-Garten angelegt zum Gedächtnis an Gräfin Mitsuko

Coudenhove-Kalergi. Die Stadtgärtnerei der Stadtgemeinde Mödling hat

von der Innung der Gärtner und Floristen NÖ einen Sonderpreis für die

Gestaltung und Pflege des Museumsparks und des Coudenhove-Kalergi

Memorial-Zengartens erhalten.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: