web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Museum Traiskirchen

Möllersdorf, September 2023

Eine aufregende Zeitreise mit Objekten aus Alltag,

Handel, Mobilität, Verkehr und Technik. In der einzigartigen Ladenzeile

können die Alltags- und Lebensbedingungen früherer Generationen hautnah

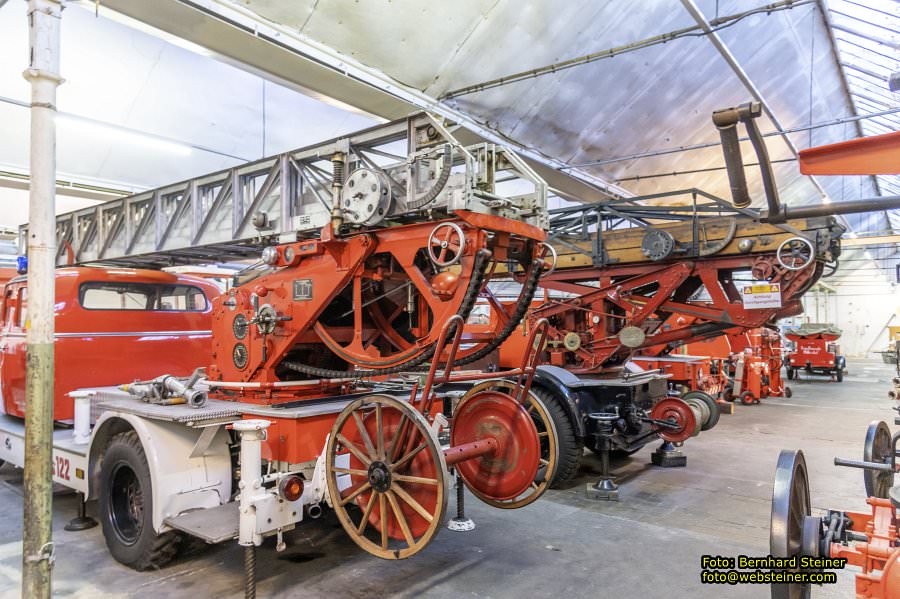

erlebt werden. Eine Spielzeugsammlung und ein Feuerwehrbereich runden

die Vielfalt ab.

Die ehemalige Kammgarnspinnerei, die älteste Industrieanlage

Traiskirchens, ist heute Heimat des Museums. 150 Jahre lang - bis 1975

- wurden hier feine Garne und Zwirne produziert. Auch der Name des

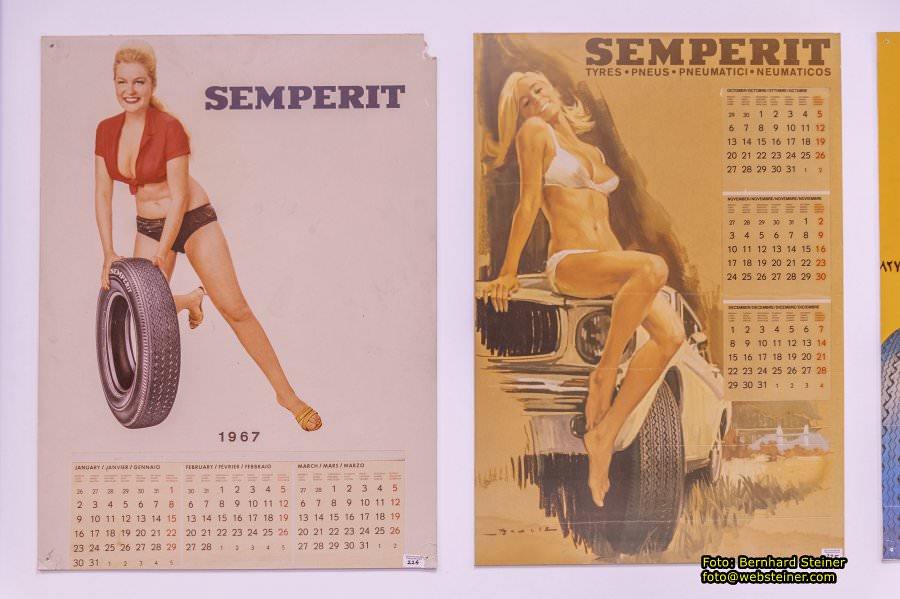

Reifenproduzenten Semperit ist mit der Stadt eng verbunden. Darüber

hinaus boten sechs Ziegelwerke und viele andere Industriebetriebe

Arbeitsplätze. Eine im Museum ausgestellte typische Arbeiterwohnung aus

1930 zeigt die Lebens- und Wohnbedingungen der Arbeiterklasse.

Die zahlreichen Schauräume des Museums befinden sich in der ehemaligen

Kammgarnfabrik Möllersdorf, in der von 1824 bis 1975 feine Garne

produziert wurden. Das Flair des Industriezeitalters ist hier immer

noch all gegenwärtig. In der Ladenzeile reihen sich Geschäftslokale und

Werkstätten dicht aneinander, die Atmosphäre vergangener Zeiten ist

hautnah zu spüren. Themen wie Verkehr & Mobilität, Alltag &

Handel, Technik im Wandel, Spielzeug und Feuerwehr runden das Angebot

ab.

Das Museum Traiskirchen ist seit 1988 in den Gebäuden der ehemaligen

Kammgarnspinnerei Möllersdorf untergebracht. In drei Stockwerken und

einem Freigelände werden Objekte aus Alltag, Technik, Industrie,

Weinbau, Schulwesen, Natur und Archäologie gezeigt.

MATADOR - Technische Daten der Riesenradkonstruktion:

Gesamthöhe: 3,21 m

Raddurchmesser: 3 m

Achshöhe: 1,70 m

Gesamtgewicht: ca. 90 kg

9.000 Stück MATADOR Stäbchen

6.000 Stück MATADOR Holzteile

2.500 Stück MATADOR Kunststoffelemente

500 Stück Metallteile

550 Stück Seile aus Nylon (1,4mm stark)

1.100 Stück Seilknoten

600 Ifm Seil

200 Stunden Arbeitszeit

Die Ordnung der Zeit

In vorindustrieller Zeit gibt es eine Einheit von Lebens- und

Arbeitswelt. Der Bauer lebt auf seinem Hof mit Mägden und Knechten. Der

Handwerksmeister beherbergt in seinem Haus Lehrlinge, Gesellen und

Lohnarbeiter. Eine Anwesenheitskontrolle der Beschäftigten ist daher

nicht nötig. Das ändert sich mit der Industrialisierung. Einen Lohn

erhält nur, wer zu festgelegten Zeiten in der Fabrik anwesend ist.

Arbeitszeit, Arbeitsleistung und Arbeitsdisziplin werden zu messbaren

Größen. Ab 1900 werden dazu verstärkt sogenannte Kontrolluhren

eingesetzt. Dies sind Geräte, mit denen Arbeitsbeginn und Arbeitsende

für jeden Arbeitnehmer festgestellt und aufgezeichnet werden können.

Ursprünglich dienen sie den Unternehmern vor allem als

Erziehungsinstrument zur Erhöhung der Pünktlichkeit der Arbeitnehmer.

Denn speziell für den Schichtbetrieb müssen die Arbeiterinnen und

Arbeiter zeitgerecht verfügbar sein. Gleichzeitig bringen die

Kontrolluhren aber auch viele Vorteile für die Verwaltung und die

Lohnabrechnung. Kontrolluhren sind ein wichtiger Schritt zur

Optimierung der Arbeitsabläufe in der Industrie.

Am meisten verbreitet sind Stempeluhren. Jeder Arbeitnehmer verfügt

über eine eigene Zeitkarte, die beim Kommen und Gehen in den Apparat

gesteckt und gestempelt werden muss. Die Karten werden neben der Uhr

meist in zwei Fächerkästen aufbewahrt. Solche mechanischen Stempeluhren

werden bis in die 1980er Jahre sowohl in der Industrie als auch in

Dienstleistungsbetrieben verwendet. Heute erfolgt die Zeiterfassung in

digitaler Form mittels Chipkarten, Sensoren oder über Fingerprint. Sie

dienen gleichzeitig als Zutrittskontrolle. Die ausgestellte Stempeluhr

ist ein Fabrikat der Firma Bürk. Sie stammt aus der Zeit um 1920 und

kam im Elin Werk in Möllersdorf zum Einsatz.

Vom Mühlenland zum Industriestandort

Den Ursprung der Industriegeschichte der Stadtgemeinde Traiskirchen

bilden vom Wasser angetriebene Mühlen. Entlang des Mühlbachs, der sich

seit 900 Jahren durch das Gemeindegebiet schlängelt, gab es mindestens

zwölf Getreidemühlen. Die älteste Mühle stand in Tribuswinkel und wurde

bereits im 12. Jahrhundert erwähnt. Die Wasserkraft war also der Motor

für den Beginn der Industrialisierung. In Traiskirchen entstanden die

meisten Fabriken an Mühlenstandorten. Auch entlang des 1803 eröffneten

Wiener Neustädter Kanals begann die Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Sie nutzten das Wasser des Kanals als Transportweg und Antriebsquelle.

Die Erfindung der Dampfmaschine und der Eisenbahnbau ab Mitte des 19.

Jahrhunderts - hier vor allem die Aspangbahn und die Badner Bahn -

waren Voraussetzungen für größere Industrieansiedlungen.

Für die Menschen bedeutete die Industrialisierung eine dramatische

Änderung ihrer Lebensverhältnisse. Von der Feldarbeit im Freien kamen

sie in lärmende Fabrikshallen, von einem Arbeitstag, dessen Rhythmus

von Tageslicht und Wetter bestimmt war, zum durchgetakteten Alltag an

den Maschinen. „Das Diktat der Uhr ersetzte das Diktat der Natur." Mehr

als hundert Jahre dauerte der Kampf der Arbeiter für ihre Rechte, von

der Revolution 1848 über Aufstände und Streiks, immer wieder

unterbrochen und bestimmt von Wirtschaftskrisen und Kriegen. Im Ersten

Weltkrieg und verstärkt im Zweiten wurden Teile der Industrie in den

Dienst der Rüstungsproduktion gestellt. Während der

Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre mussten viele Betriebe schließen,

die Zahl der Arbeitslosen stieg massiv.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Industrie mit Rohstoffmangel und

zerstörten Anlagen zu kämpfen. Dem Wiederaufbau folgte ab Ende der

1950er-Jahre ein starker Wirtschaftsaufschwung, der bis in die

1970er-Jahre anhielt. Dann kam es zur Verlagerung vieler

Industriebetriebe in Länder mit niedrigerem Lohnniveau. Davon waren

auch einige Unternehmen in Traiskirchen betroffen, sie mussten

schließen. Heute hat sich Traiskirchen von einem Standort der

Großindustrie zu einer Stadtgemeinde mit einer breiten Palette an

Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen gewandelt. Die Sonderausstellung „Rauchende Schlote - Die Geschichte der Industrie in Traiskirchen" bietet einen Überblick über den Werdegang einiger ausgewählter Betriebe im Lauf der Zeit.

Traiskirchens Industriepionier - Kammgarnfabrik Möllersdorf

1824 wird der erste Industriebetrieb in Möllersdorf von Josef Mohr

gegründet: eine Baumwollspinnerei. Sie befindet sich an dem Standort,

an dem das heutige Museum Traiskirchen steht. 1877 übernimmt die in Bad

Vöslau beheimatete Vöslauer Kammgarn AG das auf Schafwollverarbeitung

umgestellte Werk. Aus Merinowolle werden feine Garne und Zwirne

hergestellt. Die Spinnerei Möllersdorf ist Ende des 19. Jahrhunderts

eine der größten Kammgarnspinnereien Europas. In Spitzenzeiten arbeiten

hier bis zu 1.400 Personen, vorwiegend Frauen, im Schichtbetrieb. Trotz

vieler Investitionen ist der Betrieb Anfang der 1970er-Jahre nicht mehr

gewinnbringend zu führen und wird 1976 stillgelegt. Danach erwirbt die

Semperit das Areal und lagert hier Reifen. 1987 kauft die Stadtgemeinde

Traiskirchen das Gelände und ab 1988 wird in den Gebäuden das

Stadtmuseum eingerichtet.

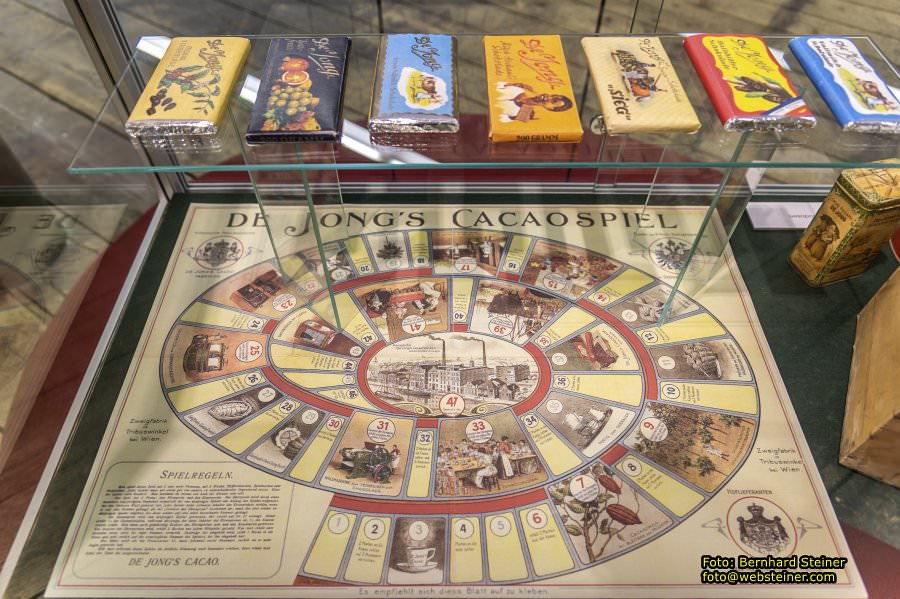

Vollmilch und Halbbitter - De Jong Schokoladefabrik

Hendrik De Jong, der seit 1790 im nordholländischen Wormerveer als

Gewürz-und Chemikalienhändler tätig ist, kauft 1809 eine

Muschelsandmühle. Ab 1843 beginnt man, in der Mühle Kakaobohnen zu

vermahlen - die Grundlage für die spätere Kakao- und Schokoladefabrik.

Das Unternehmen wird inzwischen von den Nachfahren von De Jongs Frau,

Trijntje Schoute, geführt und heißt nun Erve H. De Jong (H. De Jongs

Erben). 1891 wird die Marke mit dem königlich holländischen Wappen

ausgezeichnet. Erfolgreich exportiert man in alle Welt und wirbt mit

den Worten: „Bestes Fabrikat der Gegenwart, rein, leicht löslich,

nahrhaft und von köstlichem Geschmack, von vielen ärztlichen

Autoritäten empfohlen, ist in allen besseren Specereihandlungen,

Droguerien zu haben."

1905 gründet De Jong die einzige Zweigniederlassung in Europa, und zwar

in Tribuswinkel. Das Unternehmen erwirbt eine abgebrannte Mühle am

Mühlbach in der heutigen Sängerhofgasse. Eine Fabrik zur Herstellung

von Kakao, Kakaobutter und Schokoladeartikeln wird errichtet. Bald

erhält De Jong die Auszeichnung als k.u.k. Hoflieferant.

Die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit bringt auch die

Schokoladefabrik unter Druck, 1930 brennt zudem das Stammwerk in den

Niederlanden ab. Danach scheint es wieder bergauf zu gehen, immerhin

wird 1936 bei der Badener Behörde ein Ansuchen zwecks Genehmigung der

Aufstellung eines 50-PS-Dieselmotors in einem Zubau eingereicht. Im

Zweiten Weltkrieg gilt die Fabriksanlage als „feindliches Vermögen" und

wird 1941 unter nationalsozialistische Verwaltung gestellt. Nach

verfehlten Experimenten mit Ersatzprodukten für die teure Kakaobutter

muss die holländische De Jong 1957 schließen. Die Maschinen des Werks

in Tribuswinkel werden 1968 an die Wiener Firma Karl Knäbchen verkauft,

die hier bis zur Schließung 1978 Schokostreusel herstellt. Danach wird

der Gebäudekomplex an einen Kunststoffproduzenten vermietet. Heute

befindet sich hier das Veranstaltungs- und Seminarzentrum Lindenhof -

benannt nach einer Linde im Innenhof, die bereits bei der

Fabriksgründung gepflanzt wurde.

Menschlichkeit im Gepäck - Die Treff Kofferfabrik

Die Treff Kofferfabrik in Tribuswinkel, Josefsthalerstraße 26, wird

1935 von Felix Melchior auf dem Gelände der ehemaligen Tischlerei

Foissner gegründet. Zuerst stellt man Verpackungen für die Firma Oetker

her, später Kartonkoffer und Lederwaren. Der Gründer Felix Melchior war

ursprünglich Schlosser bei Oetker und verfügt über minimales

Startkapital. Bald führt er sein Unternehmen zum Erfolg, ohne seine

Herkunft als Arbeiter zu vergessen - er ist sehr sozial eingestellt und

bei seinen Mitarbeitern beliebt. Menschlich verhält er sich auch, als

gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiterinnen und

Zwangsarbeiter im Unternehmen zum Einsatz kommen.

Nach Kriegsende wird die Fabrik geplündert. Mit viel Mühe kann der

Betrieb wieder aufgenommen werden, wobei es vor allem an Rohstoffen

mangelt. Während des Ungarn-Aufstands im Jahr 1956 spendet Melchior den

Flüchtlingen einen ganzen LKW voll Treff Koffer. Eine in den

1960er-Jahren geplante Modernisierung der Produktion kann nicht

finanziert werden. 1971 übernimmt dann der deutsche Schneider-Konzern

das Unternehmen und stellt unter dem Namen Bermas Kartonagen,

Reisegepäck, Schultaschen und Schulartikel her. 2010 wird die

Produktion in Tribuswinkel eingestellt und das Fabriksgelände verkauft.

Heute gehört das Areal der Evangelikalen Gemeinde Baden, die dort ein

Kultur- und Gebetszentrum errichtet hat.

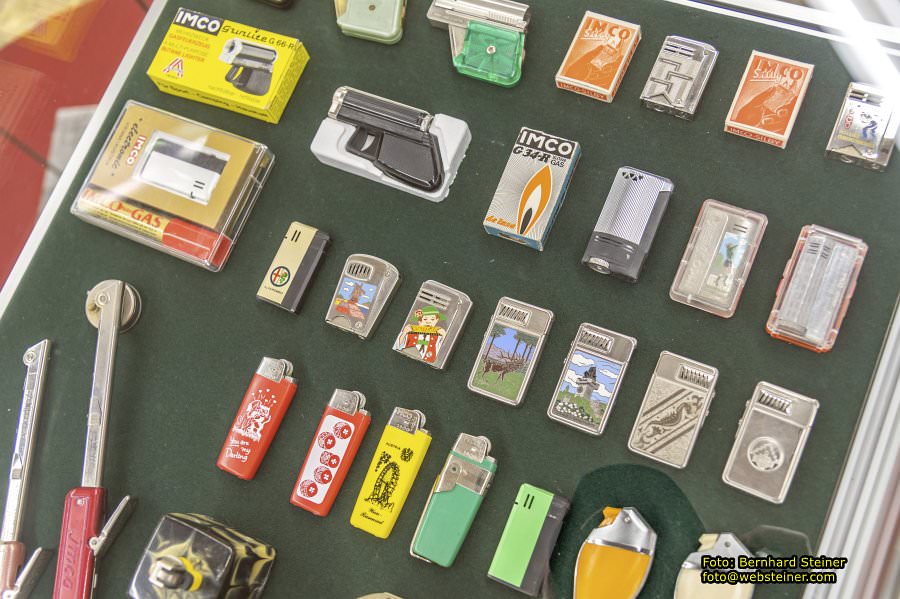

Flammen aus Patronenhülsen - IMCO Feuerzeuge

1907 gründet Julius Meister in Wien die Österreichische Knopf- und

Metallwarenfabrik J. Meister & Co. Während des Ersten Weltkriegs

fertigt sie vor allem Knöpfe für Uniformen. Dieser Markt bricht 1918

ein, aber aus dem Krieg bleiben viele leere Patronenhülsen - sie bilden

die Grundlage für ein neues Produkt, nämlich Feuerzeuge. Mit der

US-amerikanischen Firma Ronson ist man damit einer der ältesten

Feuerzeug-Produzenten weltweit. Ab 1923 ersetzt das Kürzel IMCO (aus

den Initialen J(I)ulius Meister & Co) den Firmennamen. 1926

verlässt der Firmengründer die Geschäftsführung, Mitinhaber Bernhard

Silberknopf, seit 1911 dabei, holt seinen Sohn Hans ins Unternehmen.

Zahlreiche Feuerzeugmodelle werden entwickelt und im In- und Ausland

zum Patent angemeldet. 1936 entsteht der Klassiker IMCO Triplex Super,

ein Sturmfeuerzeug und gleichzeitig das erste halbautomatische

Benzinfeuerzeug, das mit nur einem Daumendruck zu entzünden ist.

Einen Tag nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich

nimmt sich Firmenchef Hans Silberknopf mit seiner Frau das Leben. In

seinem Testament vermacht Silberknopf das Unternehmen vier

„außergewöhnlich aufrechten" Mitarbeitern. Zwei von ihnen, Johann

Raganitsch und Alfred Racek, führen den Betrieb weiter. In den

1950er-Jahren kommt das Modell Streamline auf den Markt. 1967 wird ein

weiterer Standort für die Montage und das Abfüllen von Flüssiggastanks

für Feuerzeuge in Tribuswinkel eingerichtet. Dem Zeitgeschmack

entsprechend werden nun auch gasbetriebene Kunststofffeuerzeuge

hergestellt. Insgesamt kann IMCO in seiner langjährigen Geschichte auf

rund 70 Modelle verweisen, die weltweit verkauft wurden. 2012 schließen

sich die Tore der Fabrik, doch ein Jahr später erwirbt das japanische

Unternehmen Windmill die Patente. Vor allem das IMCO Triplex Super

wird, abgesehen von kleinen technischen Verbesserungen in den

1950er-Jahren, bis heute unverändert hergestellt.

Der Duft der schwarzen Bohnen - Helmut Sachers Kaffee

Im Jahr 1929 eröffnet Karl Sachers eine kleine Greißlerei am Wiedner

Gürtel in Wien. Das Geschäft geht gut und Sachers kauft den

Hälfteanteil einer Lebensmittelgroßhandlung am Naschmarkt. Dort lernt

er das Kaffeerösten. In jeder Lebensmittelgroßhandlung röstete man

damals Kaffee und verkauft ihn in einfachen Papiersäcken zu zwei

Kilogramm an die einzelnen Kaufleute.

Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt Sachers nach einem Ausgleich wieder

von vorne - in derselben Greißlerei, in der jetzt auch Kaffee geröstet

wird. Im Jahr 1956 hebt er die Marke „Stambulia" aus der Taufe,

inspiriert von der türkischen Kaffeekultur und der Operette „Die Rose

von Stambul". 1970 übernimmt Helmut Sachers von seinem Vater das

Geschäft. Zwei Säcke Rohkaffee wurden damals pro Woche geröstet und an

verschiedene Kaffee- und Gasthäuser geliefert. In den folgenden Jahren

erwirbt man mehrere Kaffeefirmen und konzentriert sich auf das Rösten

der schwarzen Bohnen.

In den 1980er-Jahren wächst das Exportgeschäft stark. Sogar in der

Mongolei und in Nordkorea wird Helmut Sachers Kaffee getrunken. Der

Firmensitz in Wien wird bald zu klein, daher zieht man 1988 nach

Oeynhausen, 1991 wird weiter ausgebaut. Aus den zwei Säcken Rohkaffee

pro Woche sind inzwischen 700 Tonnen pro Jahr geworden. Nach „52 Jahren

Kaffee" zieht sich Helmut Sachers 2013 aus dem Unternehmen zurück und

verkauft es.

Weltmeister Fußbälle aus Traiskirchen - Österreichische Linoleum-, Wachstuch- und Kunstlederfabrik ÖLW

1873 erwirbt Leopold Ramminger, der Pächter des Möllersdorfer

Gemeindeziegelofens, ein Grundstück zwischen Wiener Neustädter Kanal

und Badener Straße. Hier eröffnet er 1876 ein Ziegelwerk mit einem

Ringofen, in dem Ziegel ohne Unterbrechung gebrannt werden konnten.

1912 verkauft Theresia Ramminger, die Schwiegertochter des Gründers,

das Ziegelwerk an Arthur Straetz, der das Werk auf maschinelle

Ziegelfertigung umstellt. Drei Jahre später wird der Betrieb

geschlossen. 1922 übernehmen Leopold Blum und Leopold Haas das

ehemalige Ziegelwerk und errichten eine modern ausgestattete

Fabriksanlage für ihr Unternehmen Österreichische Linoleum-,

Wachstuch-und Kunstlederfabriken AG, kurz ÖLW. Produziert werden

Kunststoffe für den Inlandsbedarf und den Export. 1938 wird das

Unternehmen „arisiert", von den Rheinischen Linoleumwerken Bedburg

übernommen und in Wiener Linoleum Wachstuchwerke umbenannt.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Fabrik als USIA-Betrieb unter

sowjetischer Verwaltung weitergeführt. 1955 kommt es zur Rückgabe an

die aus der Emigration in die USA zurückgekehrten Gründer, 1958 kauft

der Semperit-Konzern die Anlage. 1974 übernimmt die Firma JOVELD die

Aktienmehrheit an ÖLW. Im Zuge eines Ausgleichsverfahrens erwirbt 1986

die Schweizer Firma IKOTEX AG diesen Anteil. Die ÖLW produziert im Werk

Traiskirchen bis zur Betriebsschließung im Jahre 2008 neben Linoleum

auch Kunststoffbeschichtungen, Kunstleder, Folien sowie Fußbälle, die

bei den Europa- und Weltmeisterschaften eingesetzt werden. Darüber

hinaus wurden auch Textilien bedruckt, imprägniert und konfektioniert

(fertiggestellt). Im ehemaligen Firmengelände sind heute zahlreiche

Gewerbebetriebe untergebracht.

Matador ist ein Holzbaukasten.

Er wurde von Johann Korbuly um 1900 erfunden. Es war das erste

Baukastensystem mit dem man bewegliche Modelle bauen konnte. "Alles

dreht sich und bewegt sich" war der bekannte Werbeslogan. Lange Zeit

hatten die Korbuly's ihre Werkstätten in Pfaffstätten. 1978 verkaufen

sie die Firma an den Zeitungsverleger Kurt Falk. Dieser produzierte

noch bis 1987, dann wurde der Betrieb eingestellt. Die Familie Tobias

kaufe 1995 die Patente und jetzt wird Matador im Waldviertel erzeugt.

Mit Stäbchen können Klötze, Brettchen, Platten und Streben verbunden

werden. Die Räder, Zahnräder und Achsen machen die Modelle beweglich.

Das wichtigste Werkzeug ist der Hammer. Nach Vorlagenheften können

einfache, aber auch sehr schwierige Modelle gebaut werden.

1901 Johann Korbuly erhält das Patent für den Matador Holzbaukasten

1903 Beginn der Erzeugung und Vermarktung von Matador

1905 Die erste Matador Zeitung wird herausgegeben

1913 Eröffnung des Geschäftes in der Mariahilfer Straße

1915 Erwerb der Preiß Mühle am Wiener Neustädter Kanal in Pfaffstätten

1920 Verlagerung der Produktion in das neue Werk nach Pfaffstätten

1945 Werk abgebrannt, Neubau und Wiederaufnahme der Produktion

1978 Verkauf der Fabrik und der Markenrechte an Kurt Falk

1987 Einstellung der Produktion im Werk Pfaffstätten

1996 Erwerb der Markenrechte durch Michael Tobias

1997 Wiederentwicklung, Beginn der Produktion in Tschechien

1998 Verlagerung der Produktion nach Österreich (Waidhofen/Thaya)

2003 Werk in Pfaffstätten durch Brand beschädigt, später abgerissen

Am 10. April 1903 wurde Johann Korbuly vorn kaiserlichen Patentamt in

Wien das Privileg zur Erzeugung von Holzspielwaren erteilt. Bereits

1904 stellte Johann Korbuly seine Erfindung bei der Leipziger Messe

aus. 1909 wurde ein „Matador-Haus" in Berlin eröffnet und 1913 eines in

der Mariahilfer Straße in Wien. 1915 kaufte Johann Korbuly sen. die

ehemalige Preyssmühle am Wr. Neustädter Kanal in Pfaffstätten als

Produktionswerkstätte. Ca. 1920 verließ der erste Matadorbaukasten das

Werk in Pfaffstätten. Ab 1935 führte Johann Julius Korbuly als

Alleinbesitzer und Geschäftsinhaber bis 1978 den Betrieb.

Der Wiener Zeitungsverleger Kurt Falk kaufte dann die Fabrik und führte sie bis zur Schließung 1987.

Ing. Michael Tobias erwarb 1995 die Markenrechte und begann mit der

Neuproduktion des Baukastens. Durch einen Brand in der Fabriksruine in

Pfaffstätten im Jahr 2001 wurden die Mitarbeiter des Traiskirchner

Museums auf verbliebene Matadorteile aufmerksam und stellten sie für

das Museum sicher.

Der Neffe vom verstorbenen Johann Korbuly, Rudolf Korbuly, ein Freund

und Gönner des Museum Traiskirchen hatte die Idee, 2003 eine große 100

Jahr Ausstellung zu organisieren. Der große Erfolg dieser Schau

ermutigte die Museumsleitung, eine Dauerausstellung daraus zu machen.

Mittlerweile ist das „Matadormuseum" auf mehrere hundert Baukasten und

Ausstellungsobjekte angewachsen. Im Schauraum befinden sich bereits

Bauteile und „Schaufenstermodelle" aus ganz Österreich und Deutschland.

Im Laufe der Zeit ist das Museum Traiskirchen zur Anlaufstelle für

Matadorsammler und spielzeuginteressierte Besucher geworden.

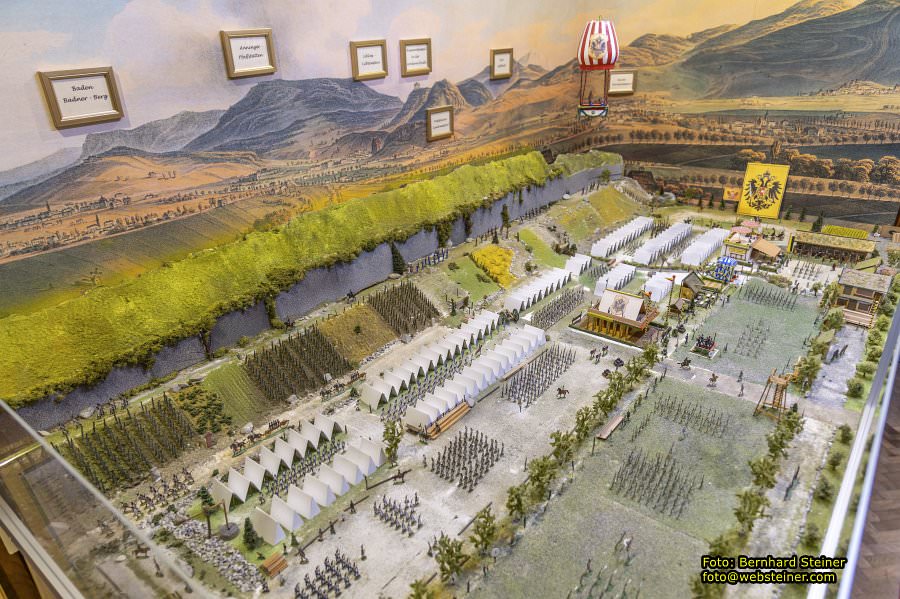

Am 25. und 26. Dezember 1805 wurde zwischen Kaiser Napoleon u. Kaiser

Franz I. der sogenannte "Friede von Pressburg" geschlossen. Mit diesem

Vertrag endete der 3. Koalitionskrieg. Am 2. Dezember 1805 verloren die

vereinigten österreichisch-russischen Truppen die Schlacht bei

Austerlitz, genannt die "Dreikaiserschlacht" in Mähren, und Kaiser

Franz I. musste sehr harte Friedensbedingungen unterzeichnen. Diesem

Umstand ist es zu verdanken, dass Napoleon, der berühmte Feldherr, hier

bei uns in Möllersdorf und in anderen Gegenden um Wien eine Parade oder

Revue abhielt, um der Bevölkerung die Größe der französischen Nation

vorzuführen. Der Platz war gut gewählt, auf der sogenannten

"Reichlwiesn" zwischen der Margaretenkirche und dem ehemaligen

Jagdschlössel von Kaiserin Maria Theresia. Die Begeisterung der

Bevölkerung hat sich wohl in Grenzen gehalten, da es ja fast in jedem

Hause Einquartierungen gab. Die Bauern mussten gratis Vorspanndienste

leisten, sowie Hafer, Heu, Brot, Mehl, Wein und andere Lebensmittel an

die Besatzer abliefern. In Traiskirchen war 1805 die

Kreishauptmannschaft für das Viertel unter dem Wienerwald untergebracht

und diese hatte den Status einer Bezirksbehörde und das Kreisamt hatte

sich um die Sorgen und Nöten der Bevölkerung zu kümmern. Die

verkehrstechnisch günstige Lage von Traiskirchen hatte aber auch zur

Folge, dass sich hier viele neue Betriebe ansiedelten, wie Schmiede,

Wagner und Gasthöfe. Eine Reise mit einem schweren Pferdefuhrwerk von

Wien nach Wienerisch-Neustadt dauerte einen ganzen Tag, also mussten

Ross und Reiter und Kutscher in Traiskirchen einige Stunden Mittagsrast

halten.

Zinnfiguren 1805-1812

Die Figuren zeigen Soldaten aus der napoleonischen Zeit in bunten

Uniformen aus verschiedenen Ländern, Städten und Fürstentümern in 70

verschiedenen Waffengattungen. Soldaten von unterlegenen Gegnern

mussten zwangsweise militärische Dienste in den Uniformen des

Siegerlandes leisten. 1805 marschierten rund 30.000 Mann, mit Ross und

Reiter durch Baden, Traiskirchen und Pfaffstätten. Die Unterbringung

und Verpflegung war für die Bevölkerung und die Gemeinden eine

Herausforderung und mit hohen Kosten verbunden. Der Wein aus

Traiskirchen und Pfaffstätten war das beliebteste Zahlungsmittel. Höher

gestellte Offiziere logierten standesgemäß in Baden.

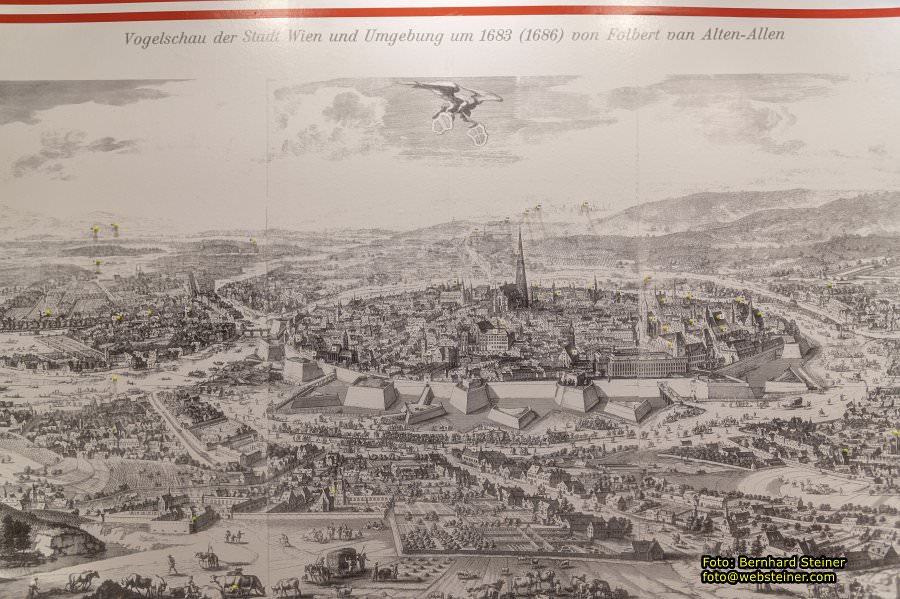

Das Stadtgebiet von Traiskirchen wurde erstmals von den Kelten im 4.

Jahrhundert v. C. besiedelt, später errichteten die Römer eine Straße

zwischen Baden und Carnuntum, die durch das Stadtgebiet führte.

Traiskirchen selbst entstand um ca. 1.000 n. Chr. Zur etwa gleichen

Zeit floss auch schon der Mühlbach, der für die Industrialisierung der

Gemeinde eine bedeutende Rolle spielen sollte durch den Ort.

Unterschiedliche politische Einflüsse – etwa die Habsburger oder das

Stift Melk – begleiteten Traiskirchen durch das Mittelalter bis in die

Neuzeit. 1514 erhielt die Gemeinde das Marktwappen. 1848 wurden

Möllersdorf und Wienersdorf eingemeindet. Die Stadterhebung erfolgte am

30. Juni 1927. Seit 1972 ist Traiskirchen mit Oeynhausen und

Tribuswinkel zur Großgemeinde geworden.

Der Schwerpunkt unserer Spielzeug-Sammlung liegt bei zwei

Baukasten-Systemen, die schon vor mehr als 100 Jahren Kinderherzen

erfreut haben. Dutzende Matador-Modelle etwa können im Museum in

Bewegung gesetzt werden, an einem Spieltisch können die Kinder (oder

auch ihre Eltern oder Großeltern) selbst Hand anlegen. Auch von den

erstmals 1880 produzierten Anker Steinbaukästen hat das Museum eine

umfangreiche Sammlung. Aber auch historische Puppen, Autos,

Blechspielzeug, Brettspiele, Papiertheater und Puppenküchen sind

ausgestellt.

Das Museum Traiskirchen zeigt die Entwicklung der Technik über einen

Zeitraum von mehr als 100 Jahren, beginnend mit einfachen Werkzeugen

für den alltäglichen Gebrauch in Handwerk und Landwirtschaft. Mit der

industriellen Revolution änderte sich neben den Werkzeugen auch der

Arbeitsalltag der Bevölkerung. Dampfmaschine, Druckerei und auch die

technische Entwicklung in der Textilindustrie belegen diesen Wandel.

Die 1824 gegründete Kammgarnspinnerei, die älteste Industrieanlage

Traiskirchens, ist heute Heimat des Museums. Traiskirchen und das Thema

Industrie waren jahrzehntelang eng verknüpft und sind bis heute ein

wichtiger Bestandteil der Stadtgeschichte und des

Sammlungsschwerpunktes des Museums. Der Reifenproduzent Semperit, die

Vereinigten Färbereien, die Kammgarnspinnerei, zahlreiche Ziegelwerke,

chemische Fabriken, die Österreichische Linoleum- und Wachstuchfabrik

und v. a. hatten ihre Standorte im Ortsgebiet von Traiskirchen.

BAUMPRESSE - Diese Weinpresse aus dem Jahre 1803 stand bis 1993 im

Hause der Familie Hedwig u. Franz SIMONIC in der Wienersraße 65,

Traiskirchen. Dises Museumsstück wurde im Jahre 1942 von einem

Zimmermann überholt (siehe Eintragung auf Holzwinkel ) und stand bis

1975 in Verwendung.

Mineralien, auch Minerale genannt, sind chemisch und physikalisch

einheitlich strukturierte Bestandteile unserer Erdkruste. Sie sind fast

ausschließlich anorganische Verbindungen. Das Überleben der Menschheit

sowie die geistige und kulturelle Entwicklung sind ohne ihre Nutzung

nicht möglich. Wurden sie zu Beginn ihrer Entdeckung als Rohstoff für

Werkzeuge und andere Arbeitsbehelfe eingesetzt, gehören sie heute, dank

ihrer vielfältigen Verwendung, zum Alltag. So sind Mineralien für

verschiedene Industriezweige und Gewerbebetriebe nicht mehr weg zu

denken. Schließlich ist ihr Einsatz in der Schmuckindustrie besonders

beliebt.

Insgesamt sind derzeit über 2000 Minerale bekannt.

Immer wieder wecken Mineralien auch das Interesse von Sammlern. Dies

wurde auch für einen unserer Mitarbeiter zur Leidenschaft. Herr Rudolf

Seyf sammelte Zeit seines langen Lebens aktiv Mineralien.

Seine Exkursionen brachten ihn in viele entlegene Teile

Niederösterreichs. Immer wieder fand er hervorragende Schätze, die er

auf der Karte vermerkte. Er hat uns hiermit eine umfangreiche Sammlung

hinterlassen, die mit Exponaten aus anderen Teile der Erde ergänzt sind.

Streckwerk an einer Vorspinnmaschine

Eigentlich waren die Mühlen und die Wasserkraft des Mühlbaches und des

Wiener Neustädter Kanals der Motor für den Beginn der

Industrialisierung. Danach wurde die Geschichte Traiskirchens viele

Jahre von Schloten und Shed-Dächern geprägt. Die hier ansässigen

Industriebetriebe prägten das Stadtbild. Firmen wie ÖLW, Mully,

Kammgarn, Blaschke, IMCO und natürlich Semperit haben für weit mehr als

ein Jahrhundert das Leben in der Stadt wirtschaftlich und

gesellschaftlich beeinflusst.

Grund genug für das Museum Traiskirchen, in dieser Sonderausstellung

die Geschichte und den Werdegang einiger Betriebe zu erzählen und ihre

Bedeutung für die Stadt und die Region hervorzuheben. Gezeigt werden

etwa, was Adidas-Fußbälle mit Traiskirchen zu tun haben. Oder welche

Schokolade einst in Tribuswinkel erzeugt wurde. Oder wussten Sie, dass

in Möllersdorf jahrelang Mechaniken für bekannte Wiener Klavierfabriken

hergestellt wurden? Ab April 2022 ist diese Ausstellung, die in einer

Kooperation mit dem Masterlehrgang für Innen-architektur & visuelle

Kommunikation der New Design University St. Pölten entstanden ist, im

Museum Traiskirchen zu sehen.

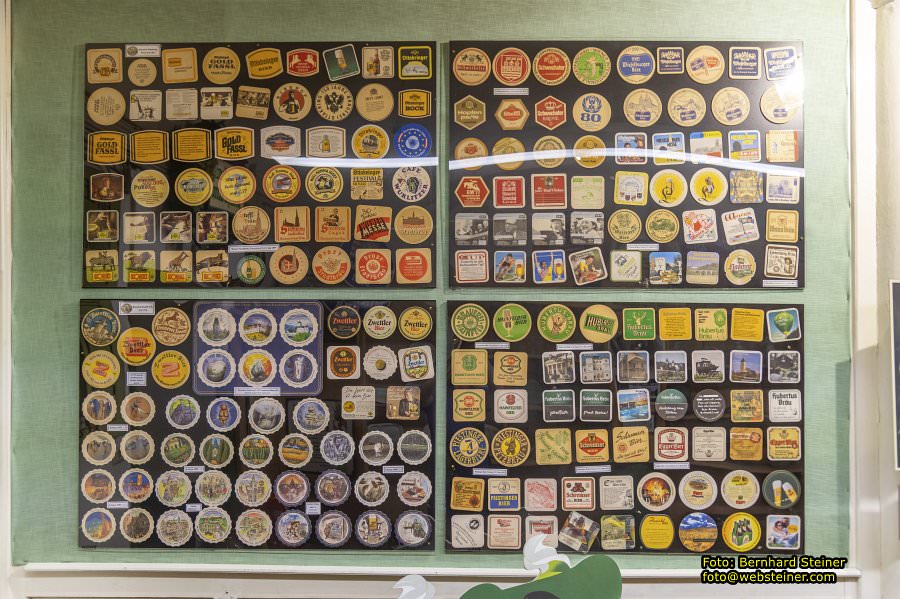

Traiskirchen liegt an einer alten Handelsroute. Der Handel hat die

Menschen näher zusammen gebracht und hat den allgemeinen Wohlstand

vermehrt. Im Museum können Besucherinnen und Besucher heute in der

einzigartigen Ladenzeile in alte Geschäfte und Handwerksbetriebe

eintreten, die Zeugen einer vergangenen Epoche sind.

Bäckerei um 1920

Das erste Brot entstand wahrscheinlich vor 8.000 Jahren. Grassamen

wurden gesammelt, zu Mehl gemahlen und mit Wasser vermischt. Dieser

Brei wurde über heißer Asche auf einem Stein gebacken. Ungeachtet der

vielen verschiedenen Brotsorten und trotz moderner Herstellungsmethoden

ist das Brot seit dern Ende der Steinzeit in seinen Hauptbestandteilen

gleich geblieben: Der Teig wird aus Mehl, Wasser oder Milch unter

Zusatz von Hefe bzw. Sauerteig und einer Prise Salz eingerührt,

geknetet, geformt und dann im Ofen gebacken. Brotmehl kann aus Weizen,

Dinkel, Roggen, Gerste oder Hafer gemahlen werden. Diese Getreidearten

besitzen einen relativ hohen Anteil an Klebern (Gluten), durch die der

Teig zusammengehalten wird.

Die Geräte, vom Backtrog, der Teigschere bis zum Simperl, dem

geflochtenen Strohkorb, wurden in allen österreichischen Bundesländern

verwendet. Auch die Arbeitsweise, das Teig kneten bis zur Bestimmung

der Gewürzart und -menge wurde von Generation zu Generation

weitergegeben. Bis ins 18. Jahrhundert gab es nur Schwarzbäckereien, da das

Schwarzbrot ein Volksnahrungsmittel war. Weizen war zu teuer und wurde

nur in der gehobenen Klasse zum Kochen verwendet. Um 1900 wurden Weiß-

und Schwarzbrote hergestellt. Jedoch war das Weißbrot, in Form von

Brezen oder Kipferln weiterhin nur den reichen Leuten vorbehalten. Das

Schwarzbrot blieb den ärmeren Bevölkerungsschichten. Zu Beginn des 20.

Jahrhunderts kauften die Leute das Mehl und den Sauerteig selbst ein,

mischten und formten ihr Brot und ließen es beim Bäcker backen. Meist

war der eigene Küchenofen dafür nicht geeignet. Dieses Brot nannte man

„Störbrot", da man den Bäcker bei der Arbeite „störte".

Die meisten Bäckerbetriebe hatten einen Backofen aus Lehm, der mit Holz

und Reisig beheizt wurde. Die Bäckerlehrlinge spielten eine wichtige

Rolle, da sie doch billige Arbeitskräfte waren. Meist bekamen sie nur

„Kost und Quartier" als Bezahlung. Täglich, ab ca. 1 Uhr nachts, hatten

sie den Backofen zu heizen. Nach der Arbeit in der Backstube mussten

sie, meist mit dem Fahrrad, Körbe mit noch warmen Brot und Gebäck rasch

zu den Kunden „ins Gai" fahren. Ein 14-16 Stunden Arbeitstag war keine

Seltenheit.

Schuster

Fruher wurden alle Schuhe individuell für den Träger maßgefertigt. Der

Schuhmacher übte seine Tätigkeit in kleinen Werkstätten aus, die sich

meist im Kellergeschoss befanden. Der Verkaufsraum war entweder

gleichzeitig die Werkstätte oder ein kleiner Vorbau. Der Schuster

musste folgende Arbeitsschritte beherrschen: Anfertigen von

Fußumrisszeichnungen, Trittspuren und Abwicklungshilfen, Bearbeitung

von Bodenmaterial (Brandsohle, Laufsohle) und Absätzen, Wissen über

Werkzeuge und Maschinen, Kenntnisse der Lederarten, Kenntnisse der

Anatomie des Fußes und des Beines.

Der Beruf des Schusters erforderte keine hohen körperlichen

Anforderungen, doch eine volle Beweglichkeit der Finger und Arme.

Außerdem waren ausreichendes Tastvermögen und gutes räumliches Sehen

notwendig. Um das Lampenlicht auf die Arbeitsfläche zu konzentrieren,

verwendete der Schuster die so genannte „Schusterkugel" eine mit Wasser

gefüllte Glaskugel - als Linse.

Weitere Arbeitsbehelfe des Schusters waren: Modellfüße aus Holz

(„Last"), Reparaturmaschine, Ausputzmaschine, Eisenständer zum

Beschlagen der Schuhe, „Holzwaden", verschiedene Scheren, Holznägel,

Ösen, Sohlen und Schnittmuster. Nach dem 2. Weltkrieg hatten die

Schuster viel Arbeit, denn sie fertigten auf Bestellung auch Schuhe für

Gendarmerie und Gemeinde an. Damals wurden oft drei Gesellen und zwei

Lehrlinge beschäftigt. Um 1950 gab es In Möllersdorf noch zehn

Schuhmacher. Der letzte von ihnen schloss 1995 endgültig seine

Werkstatt.

Traiskirchen liegt an einer alten Handelsroute. Der Handel hat die

Menschen näher zusammengebracht und den allgemeinen Wohlstand vermehrt.

Im Museum können BesucherInnen heute in der einzigartigen Ladenzeile in

alte Geschäfte und Handwerksbetriebe eintreten, die Zeugen einer

vergangenen Epoche sind: Die Geschäftslokale Bäckerei, Greißler,

Eisenwarenhandlung, Apotheke, Modewarengeschäft, Fleischerei,

Milchgeschäft und die Trafik waren allesamt im Ort ansässig und wecken

bei älteren Personen Erinnerungen an die Kindheit.

Die Schusterwerkstatt, der Friseur, der Hutmacher, die Tischlerei, der

Fotograf sind originalgetreu nachgebaut und machen den Eindruck, als

hätte der Handwerker gerade die Werkstatt kurz verlassen. Zahlreiche

Alltagsgegenstände gehören zu dieser Sammlungsgruppe.

In der Tischlerei

Die Arbeit eines Tischlers war seit jeher hart und mühsam. Früher

musste alles mit der Hand hergestellt werden, vom Zuschneiden bis zum

Hobeln. Dazu wurden die primitivsten Arbeitsmittel verwendet. Zum

Zuschneiden verwendete man eine Säge, zum Hobeln einen Hobel und zum

Bohren benutzte man noch so genannte Handbohrer. Heutzutage gehen diese

Arbeiten schon wesentlich einfacher, da das Meiste mit Maschinen

gemacht wird. In den vergangenen Zeiten fertigte man zumeist

Einzelstücke an. Heute bieten große Möbelgeschäfte Serienmöbel jeder

Art an.

Ein Tischler vom „alten Schlag" war Karl Staska aus Wienersdorf. Seine

Werkstatt ist hier im Museum ausgestellt. Hier sind auch noch einige

seiner wichtigsten Werkzeuge und Maschinen, wie zum Beispiel eine

Hobelbank, eine Drechselbank, Handbohrer, ein alter Leimofen, Sägen,

Winkel, Wasserwaagen, Feilmaschinen, Laubsägen und natürlich viele

Hobel. In einer Tischlerei werden in der Regel Türen, Fenster und Möbel

hergestellt. Es gab und gibt aber auch Tischler, die sich auf die

Restaurierung alter Möbel spezialisiert haben.

Friseur

Schon die Ägypter, Griechen und Römer investierten viel Zeit in die

Körper- und Schönheitspflege. In den Pyramiden fand man Rezepte zur

Herstellung von Salben, Haarwuchsmitteln und Haarfarben. Weiters

verwendeten die Ägypter auch zahlreiche Mittel zur Schönheitspflege,

wie zum Beispiel Schminke, Lippen- und Augenbrauenstifte; Farben zum

Färben der Haare und Nägel sowie Bronzerasiermesser. Die Ägypter trugen

auch tressierte Perücken aus Seidenfäden. Irn Mittelalter wurde die

Körper- und Schönheitspflege von Badern und Barbieren in den

Badenstuben ausgeübt. Die Badestuben dienten der gesamten Haar- und

Gesundheitspflege. Obwohl die Handwerkszünfte im Spätmittelalter hohes

Ansehen genossen, waren die Bader- und Barbierzünfte nur sehr gering

geschätzt. Der Grund dafür war, dass die christliche Kirche, die auch

das öffentliche Leben beherrschte, mit dem lockeren, oft freizügigen

Treiben in den Badestuben nicht einverstanden war. Erst gegen Ende des

Mittelalters wurden die Bader-und Barbierzünfte vom Augsburger

Reichstag zu ordentlichen Zünften erklärt.

Zu Beginn der Neuzeit bestimmte vor allem das französische Hofleben die

Schönheitspflege. Dadurch erlangte der Frisörberuf enormes Ansehen. Den

Auftakt zu dieser Entwicklung gab die Perückenmode, die von den

französischen Königen Ludwig XIII. und Ludwig XIV. am Hof eingeführt

wurde. Aus diesem Grund entstand in der ersten Hälfte des 17.

Jahrhunderts das Perückenmachergewerbe. Am Anfang des 18. Jahrhunderts

entwickelte sich ein neuer, mächtiger Berufszweig, der Damenfrisör. Er

verstand es vor allem, sehr phantasievolle und künstlerische

Damenfrisuren herzustellen. Nach der Französischen Revolution kamen die

übertriebenen Damenfrisuren aus der Mode und wurden abgeschafft.

Dadurch wurde der Blütezeit der Perückenmacher und Damenfrisöre ein

Ende bereitet. Weiters wurden die Zünfte aufgelöst und die

Gewerbefreiheit eingeführt. Das Zeitalter der Erfindungen übte auch auf

den Frisörberuf erheblichen Einfluss aus. Denn die Erfindung der

Ondulation verschaffte derm Damenfrisör neue Kunden und Arbeit. Zu

Beginn des 20. Jahrhunderts führte die Erfindung der Dauerwelle und die

Verbesserung der Haarfärbe- und Blondiertechnik erneut zu einem

beruflichen Aufschwung. Nach dem 2. Weltkrieg kam zu diesen Erfindungen

und Entwicklungen noch die Kaltwelle hinzu.

Rudolf Seyf, Friseurmeister in Baden

Rudolf Seyf, geboren am 22. Jänner 1913 in Wien, ist in Günselsdorf

aufgewachsen. Er besuchte die dortige Volksschule und anschließend die

Bürgerschule (Hauptschule) in Baden. Damals war es möglich mit 14

Jahren die Schule zu verlassen und sich eine Lehre zu suchen. Herr Seyf

wollte Kaufmann werden, doch eine passende Lehrstelle war in Wr.

Neustadt, Mödling und Baden nicht zu finden. Bei dem Damen- und Herrenfriseur Winterstein in Baden wurde er

schließlich aufgenommen. Die Lehrzeit betrug 4 Jahre. Die

Öffnungszeiten des Salons waren täglich von 8 bis 19 Uhr und sonntags

von 8 bis 12 Uhr. Der Betrieb hatte 12 Damenkabinen und 4 Herrenplätze.

Es waren 5 Lehrlinge beschäftigt, die alle Putzarbeiten machen mussten.

An einem Tag in der Woche mussten sie nach Mödling in die Fachschule.

Jeder hatte einen freien Tag. Urlaub gab es nie und die Bezahlung war

minimal. Die Strapazen der Lehrzeit waren sehr groß. Herr Seyf, zum

Beispiel, musste täglich zu Fuß von Günselsdorf nach Leobersdorf gehen

und dann mit der Bahn nach Baden fahren und nach Arbeitsschluss wieder

retour. Im Jahre 1928 wurden in diesem Salon die ersten Dauerwellen

gemacht.

Vom Fotografen

Schon lange vor der ersten Kamera waren die Naturwissenschaftler von

der cámera obscura fasziniert. Sie hatten einen Lichtstrahl durch ein

kleines Loch in einen finsteren Raum geschickt und die dabei

entstehende seitenverkehrte und am Kopf stehende Abbildung zu ergründen

versucht. Die erste erhaltene Fotografie wurde 1826 oder 1827 nach

zahlreichen Versuchen von Joseph Nicéphore Niépce hergestellt. 1829

schloss er sich mit Louis-Jacques-Mandé Daguerre zusammen, der 1823

eine Kamera mit Jod-Silberplatten entwickelt hatte. Das Ergebnis ihrer

Zusammenarbeit war die 1837 erfundene Daguerreotypie. Die französische

Regierung kaufte das Verfahren und stellte es der Öffentlichkeit

kostenlos zur Verfügung. Da das Trägermaterial der Daguerreotypie eine

versilberte Kupferplatte war, konnten die Bilder nicht vervielfältigt

werden.

Dieses Problem löste die in England von Henry Fox Talbot erfundene

Kalotypie (auch Talbotypie genannt), patentiert 1841: Talbot verwendete

sensibilisiertes Papier für die Aufnahme. Das entstandene Negativ

konnte durch das durchscheinende Papier beliebig oft umkopiert werden,

wobei idente Papierpositive entstanden. 1851 entwickelte Frederick Scott Archer das

Kollodium-Naßplatten-Negativverfahren, das Glasträger verwendete und

durch eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit kürzere

Belichtungszeiten (unter einer Minute) erlaubte.

Ab 1879 eroberte das einfachere

Silberbromid-Gelatine-Trockenplattenverfahren (erfunden von Richard L.

Maddow 1871, von C. H. Bennett 1878 verbessert) den Markt. Erste Farbaufnahmen wurden mit aufwendigen Methoden zwischen 1903 und

1907 hergestellt, die Autochromeplatte von 1907 gilt als das erste

praktikable Farbverfahren.

Die Kleinbildfotografie basiert auf der Erfindung des Zelluloids (1887

von H. Goodwin entwickelt, ab 1889 von der Eastman Dry Plate and Film

Company als Trägermaterial eingesetzt) und der Kleinbildkamera Leica.

Die moderne naturfarbige Kleinbildfotografie beginnt 1936, den ersten

Farbnegativfilm präsentierte Kodak 1941 (Kodacolor).

Das erste Sofortbildsystem war Polaroid 1945.

Still Video war der Vorgänger der heutigen Digitalfotografie. Die

ersten Digital Still Video Kameras speicherten noch auf

3,5-Zoll-Disketten. Heutige Digitalkameras speichern auf

Speicherkarten, die die Flash-Technologie nutzen. Da die Bilddaten nun

schon digital vorliegen, entfällt der Arbeitsvorgang des Scannens, wenn

man ein Bild im Computer bearbeiten, in eine Publikation einbauen oder

im Internet veröffentlichen will. Der große Nachteil der digitalen

Fotos ist, daß niemand weiß, wie lange die Datenträger, auf denen sie

gespeichert sind, halten werden und ob es später noch Geräte geben

wird, die diese Datenträger lesen können (Obsoleszenz der Hardware).

Fotos auf Glas/Film oder Fotopapier hingegen können bei optimaler

Lagerung jedenfalls über 150 Jahre alt werden, wahrscheinlich auch noch

viel älter.

Die Ausstellungskoje

Gleich vor der Koje wird eine Plattenkamera ausgestellt. In ihr wurden

Glasnegative belichtet. Daneben ist ein schmaler grüner Kasten zu

sehen, in dem man die entwickelten Bilder zum Trocknen aufhängte. In

einer Glasvitrine vor dem Eingang befinden sich alte Blitzgeräte.

Früher entzündete man Blitzpulver, das mit einer kleinen Explosion das

gewünschte Motiv kurz aufhellte. Da das Fotomaterial noch relativ

lichtunempfindlich war, öffnete man zuerst das Objektiv, entzündete

dann das Blitzpulver und deckte das Objektiv anschließend mit dem

Objektivdeckel wieder zu. Da die Dosierung des Blitzpulvers eine heikle

und auch gefährliche Sache war, kamen als Abhilfe teebeutelartige

Beutelblitze auf, in denen sich eine angemessene Menge Blitzpulver

befand. Mittels eines Ringes konnte der Beutelblitz beispielsweise an

einem Besenstiel befestigt werden, zum Anzünden gab es eine Lunte. In

der Vitrine vor der Koje befinden sich einige Päckchen solcher

Beutelblitze.

In der Koje auf der rechten Seite steht ein Glaskasten, in dem

zahlreiche ältere Kameras gesammelt sind. Bis in die zweite Hälfte des

20. Jahrhunderts waren Boxkameras üblich. Daneben sind Kompaktkameras

und Spiegelreflexkameras für Kleinbildfilm (Negativ-format 24 x 36 mm)

zu sehen. Auch die kleinste je gebaute Fotokamera für Film, die Minox,

ist vertreten.

In der Nische (links) ist ein kleines Fotolabor eingerichtet. Man

benötigte einst viele Chemikalien, um Fotos herstellen zu können. In

der Frühzeit der Fotografie mußten die Glasplatten noch direkt vor der

Aufnahme händisch beschichtet und sofort nach dem Belichten entwickelt

werden, wodurch der Fotograf seine Dunkelkammer immer mitnehmen mußte.

Heutige analoge Filme sind sofort aufnahmebereit und können bei idealer

Lagerung noch Wochen nach der Aufnahme problemlos entwickelt werden.

Für die Entwicklung eines Negatives reichen heute Entwickler, Stoppbad,

Fixierer, Wässerung und ein Netzmittel. Das Negativ muß immer bei

absoluter Dunkelheit verarbeitet werden.

Gleich rechts neben dem Fenster sind alte Diaprojektoren und

Vergrößerungsapparate ausgestellt. In den Anfangszeiten der Fotografie

bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden recht große Negative eingesetzt,

da diese im Kontaktverfahren direkt auf Positivmaterial umkopiert

wurden. Erst die mit fortwährenden Verbesserungen möglich gewordenen

immer höher auflösenden Filmemulsionen erlaubten kleinere

Negativformate und machten damit Vergrößerungsapparate notwendig. Man

unterscheidet Vergrößerungsapparate für Klein-, Mittel- und

Großformatnegative und Schwarzweiß- von Farbvergrößerern. Beim

Vergrößern von Schwarzweißmaterial kann eine Dunkelkammer-Beleuchtung

verwendet werden, deren Farbe vom verwendeten Material abhängt; meist

ist sie rot oder rotorange, manchmal gelbgrün.

Analoge Fotografien werden bis heute von Amateuren wie Profis

hergestellt und vergrößert. Auch Sofortbildverfahren werden heute noch

von verschiedenen Herstellern angeboten (Fuji, Impossible als

Nachfolger von Polaroid). Zahlreiche Kameras können aber nicht mehr

genutzt werden, weil keine passenden Filme oder Filmkassetten mehr

erhältlich sind (z. B. Instanatic, Disc, APS, Polaroid i-zone).

Professionelle Kameras erlauben es, den hinteren Teil der Kamera, der

üblicherweise den Blattfilm (bei Fachkameras) oder den Rollfilm

(Mittelformatkameras, z. B. Hasselblad) enthält, gegen ein digitales

Rückteil auszutauschen und somit alle vorhandenen Objektive

weiterzuverwenden.

Über das Tabakrauchen

Franz Scholz aus Altruppersdorf schreibt 1984 im Mitteilungsblatt der

ARGE der Betreuer Volkskundlicher Sammlungen nachfolgenden Bericht:

PFEIEFENRAUCHEN

„Bis zum 1. Weltkrieg rauchten die Männer durchwegs Pfeifen und

verschmähten Zigaretten. An Zigarren wurden Virginia (Wetschina), Kuba,

Portoriko und die so gen. „Kurzen" geraucht.

Die Pfeife bestand aus Pfeifenkopf, Wassersack, Pfeifenrohr aus

Weichselholz und Pfeifenspitzel. Ein Paket Pfeifentabak kostete 4

Kreuzer 8 Heller. Soldaten fassten beim Militär große Pakete

Kommisstabak und brachten meist große, bebilderte Pozellanpfeifen mit,

die an Sonntagen mit oft 1 m langem Rohr geraucht wurden."

Auf einem bebilderten Pfeifenkopf steht geschrieben: Josef Eiböck,

M.G.Abt., Zugführer, K.u.k. Feldjäger Baon Nr. 21; auf dem Wassersack

Erinnerung an meine Dienstzeit und in Kurrentschrift der Spruch:

Ich rauche mein Pfeifchen mit kräftigen Zügen Und liebe die Mädchen zu meinem Vergnügen

Die Pfeifenrohre waren aus Weichselholz und wurden zum Teil in unserem

Gebiet erzeugt. Im Buch „Gebiet des Schwechatflusses in

Nieder-Österreich 1878" finden wir vermerkt: „Die Wurzeltriebe der

Mahaleb-Traubenkirsche, die auf dem Kalkgebirge des Wiener Beckens von

Mödling über Baden, Kottingbrunn und weiter südwärts gemein ist, werden

als Steinweichsel, Badner Weichsel oder „türkische Weichsel" zu

Pfeifenröhren und Cigarrenspitzen verarbeitet und erfreuen die Raucher

mit ihrem würzigen Geruch. In der Umgebung von Baden wird seit 55

Jahren die Zucht von Steinweichsel-Stämmchen für Tabakpfeifenrohre u.

dgl. in eigens hierzu angelegten Gärten betrieben. Gegenwärtig beträgt

die Gesamtfläche dieser Gärten ungefähr 70 Hektar. Es werden jährlich

im Durchschnitt 500.000 Stämmchen in langen Stöcken gewonnen. Um 1820

kam der Badener Drechslermeister Trenner auf die Idee aus den 2-3

jährigen Trieben der Steinweichsel Pfeifen und Gehstöcke herzustellen.

Diese Produkte wurder weltweit verkauft. Etliche Tribuswinkler Bauern

stellten ihre Gründe für die Kulturen zur Verfügung. Von der Weißen

Brücke bis zur Ötker am Kanal gab es Weichselgärten.

Maurerhölzel

Wir haben im Museumsgasthaus einen Aschenbecher aus Steingut mit einem

Aufsatz für Schwefelzündhölzer, der rund geformt und mit Abreibringen

versehen ist. An den Abreibringen konnte man die Schwefelhölzer, deren

geschwefeltes Ende einen Überzug von Phosphor und chlorsaurem Kalium

hatte, an jeder Reibfläche, wie an der Hose, an der trockenen

Schuhsohle, an der Wand usw. entzünden. Es dauerte ein Weilchen, bis

der Schwefel verbrannt war und man Feuer machen oder die Pfeife

anzünden konnte. Und weil es eine Weile dauerte, bis man eine schöne

Flamme hatte, war es für die Maurer, die ja damals (bis nach dem 1.

Weltkrieg) fast alle Pfeifenraucher waren, eine willkommene

Unterbrechung der Arbeitszeit, und sie mussten gar oft die Pfeife

anzünden. Deshalb nannte man diese Zünder Maurerhölzel. Zu kaufen bekam

man sie in Papierbehältern und die Leute hatten Metallbehälter, in

denen man sie mittrug. Seit 1907 ist die Verwendung von gelbem Phosphor

verboten. Seither sind die Sicherheitszünder eingebürgert, die um 1850

in Deutschland erfunden, von Schweden her aber in den Handel gebracht

wurden. Die Hölzchen sind mit Paraffin getränkt und tragen eine

sauerstoffreiche Zündmasse, die sich nur an einer Reibfläche entzündet.

Diese enthält Schwefelantimon, roten Phosphor, Leim und Glaspulver

Tabakschnupfen

Bis zum 1. Weltkrieg schnupften noch viele Männer. Bot man eine Prise

an, so ging dies nach bestimmten Regeln und eine Verweigerung war

gleichbedeutend mit Beleidigung und man musste eine Prise nehmen, auch

wenn es einen als Nichtschnupfer durch einen Niesanfall geradezu

zerriss. Wenn ein alter Mann einem jungen Menschen eine Prise anbot, so

war dies eine Auszeichnung. Während des 1. Weltkrieges bekam man schwer

den duftenden Schnupftabak und dann starben „die Schnupfer" aus.

Übrigens behaupteten geeichte Schnupfer, dass man durch Schnupfen einen

klaren Kopf bekäme.

Das Hutgeschäft

Das Gewerbe des Hutmachers oder der Modistin ist im Aussterben. Um das

Jahr 1900 war der „Florentinerhut" ein Renner, vor allem bei der

adeligen Gesellschaft. In Traiskirchen gab es ein Hutgeschäft auf dem

Hauptplatz. Heute werden sogenannte Rohlinge „Stumpen" fertig gekauft

und dann dem Hut die passende Form gegeben. Ein Zentrum der

Huterzeugung war Unterwaltersdorf. Die dortige Hutfabrik hatte sich auf

die Zylindererzeugung spezialisiert. Die Fabrik wurde nach dem 2.

Weltkrieg geschlossen. Übrigens wurden diese Hüte aus Hasenhaaren

erzeugt.

Die Erzeugung von Damenhüten kann als künstlerischer Beruf angesehen

werden. Man sieht es an den Hüten der englischen Königin Elisabeth II.

Ein guter Zusatzverdienst sind auch die diversen „Dienstkappeln", die

man neben Strohhüten, und Hochzeitshüten auch kaufen kann. Es gibt auch

noch Kinder- und Babyhüte, sowie Golf- und Reitkappen.

In unserem Museumsgeschäft, das übrigens aus Bad Vöslau stammt, konnte

man auch die ehemaligen schönen Dienstkappen der

Bestattungsangestellten im Volksmund auch „Pompfeneberer" genannt,

kaufen. Die darauf befindlichen schwarz gefärbten Marabu- oder

Straußenfedern musste man um 1900 aus Afrika importieren. Das führte

fast zur Ausrottung der Straußenvögel. In der gesamten Monarchie trugen

die höheren Beamten den berühmten Zweispitz als Kopfbedeckung. Der

Zweispitz samt Galauniform und Säbel musste selbst bezahlt werden.

Geschichte der Apotheke

Die Geschichte der Pharrnazie war immer abhängig vom jeweiligen

Menschenbild der Gesellschaft und ihrem kulturellen Niveau. Sie beginnt

mit den vorwiegend rituell motivierten Heilmethoden des Altertums. Es

folgte die Weiterentwicklung in Richtung einer naturwissenschaftlichen

Pharmazie mit Hippokrates Lehre von den Körpersäften und dem

systematischen Einordnen von Heilkräutern im antiken Griechenland sowie

im Römischen Reich. Zur Zeit des Hippokrates richtete man auf der Insel

Kos besondere Räume zur Aufbewahrung der Heilmittel ein. Das Wort

„Apotheke" lässt sich aus dem Lateinischen apotheca und aus dem

Altgriechischen ἀποθήκη apotheke ableiten. Es setzt sich aus apo-:,ab',

,weg' und théke:, Kasten, Abstellraum, Vorratskammer, Behältnis,

Ladentisch, zusammen.

Um 700/800 n. Chr. gab es in der arabischen Welt Drogen- und

Gewürzhändler, die mit heilkundlichen Mönchen als Vorläufer der

Apotheker bezeichnet werden könnten. In Europa befand sich im 12. Jh.

bereits der Berufstand Apotheker. Eine „Medizinalordnung" um 1241 von

Friedrich II. gilt als erste gesetzlich fixierte Trennung der Berufe

Arzt und Apotheker. Ärzte durften keine Apotheke besitzen und

Arzneimittelpreise wurden gesetzlich festgeschrieben, um Preistreiberei

zu verhindern. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wandelte sich das Bild des

Apothekers zu Personen der Oberschicht, die nicht nur Heilpflanzen,

Gewürze und Drogen verkauften, sondern auch selbst Arzneimittel

herstellten. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Apotheken Europas,

die noch heute betrieben werden. (Löwen Apotheke in Trier 1241,

Apotheke im Franziskanerkloster in Dubrovnik 1317)

Um eine gute Versorgung der Bevölkerung zu erzielen, wurden im 15. Jh

z. B. in Niederösterreich durch die Landstände sogenannte

Landschafts-Apotheken errichtet. In die Epoche des 16. und 17.

Jahrhunderts fällt die erste Hochblüte der Apotheke. War sie bis dahin

nicht viel mehr als ein mäßig spezialisierter Laden, so entwickelte

sich nun das Selbstbewusstsein des Standes der Apotheker, die zwar vom

Arzt abhängig, für ihn aber ebenso unentbehrlich sind. Im 17. und 18.

Jahrhundert entwickelten sich die Apotheken vom Ort der

Arzneimittelherstellung bedingt durch das Wissen über die Chemie auch

zu einem Ort der Arzneimittelerforschung. Durch die Errungenschaften

der pharmazeutischen Industrie beginnt Ende des 19. und Anfang des 20.

Jahrhunderts eine Umstellung der Apotheken. Anstatt Arzneimittel selbst

herzustellen, beschäftigt sich die Apotheke zunehmend mit der Prüfung

der Qualität von Arzneimitteln und der Beratung. Im 21. Jahrhundert hat

sich die Apotheke vielerorts zu einem profitablen und modernen

Unternehmen gewandelt.

Tisch-Trichter Grammophon 1930

Koffer Gramophon engl. Erzeugung 1930

Sammlung Radio- und Phonogeräte - Diese umfangreiche Sammlung, einst

von Ing. Rudolf Schara begonnen, umfasst mechanische Musikinstrumente,

Diktaphone, Magnetophone, Schallplattenwiedergabegeräte,

Schneidegeräte, automatische Musikwiedergabegeräte und eine große

Anzahl von Radiogeräten (von 1924 bis heute)

1952/1953

Stern-Radio Staßfurt RFT Type 9E95 (Gewicht: 115kg)

LW,MW,2xKW,UKW m. Plattenspieler und TB Wechselstrom

Bassenawohnung – „Zimma - Kuchl-Wohnung" um 1930

Wenn Sie nun hier in diesen Räumen stehen, möchten wir Sie gerne in die

30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzen. Es ist dies

eine typische Arbeiterwohnung aus der Zwischenkriegszeit, wie sie in

städtischen und kleinstädtischen Gebieten üblich war. Das Bild des

Arbeiterwohnens war bis zum 2. Weltkrieg geprägt von Wohnungselend und

finanzieller Not. Ein großer Teil der Wohnungen war mit 5-10 Personen

in ein oder zwei Räumen überbelegt. Wie die Arbeiterfamilien in dieser

räumlichen Enge ihren Alltag bewältigten, welche Ansprüche sie ans

Wohnen stellten und wie sie diese trotz finanzieller Knappheit

verwirklichten, soll diese Wohnung veranschaulichen.

Sie bestand aus einem Zimmer und einer multifunktionalen Wohnküche. Im

Gegensatz zur bürgerlichen Küche wurden hier auch andere

Haushaltstätigkeiten erledigt. Es wurde die Wäsche gewaschen, falls

kein Trockenboden vorhanden war, getrocknet und dann auch gebügelt. In

tragbaren Zinkwannen wurde gebadet. Der Küchentisch bildete den

zentralen Punkt im Familienleben. Der Herd, oft ein sogenannter

„Sparherd", wurde mit Holz oder Kohle beheizt und diente der

Warmwasseraufbereitung, dem Kochen und stellte die zentrale Wärmequelle

im Winter dar. Der Wasseranschluss und die Toilette befanden sich am

Gang und wurden von allen Bewohnern eines Stockwerks gemeinsam benützt.

Der Wasserhahn und das dazugehörende klassische Becken aus Email geben

diesem Wohnungstyp den Namen - Bassena.

Zu den üblichen billigen Einrichtungen gehörten ein hoher, zweiteiliger

Schrank, oder Kredenz und eine halbhohe Anrichte, die auch als „halber

Schrank" bezeichnet wurde. Dieser halbe Schrank erfüllte in Küchen ohne

Wasseranschluss die Funktion einer Wasserbank, auf der Schüsseln und

Eimer mit sauberen und gebrauchtem Wasser standen. Ein kleiner, oft in

der Wand eingemauerter Kasten diente als Speis' und Vorratskammer. Im

2. Zimmer, meist ein gemeinsamer Schlafraum, standen die Elternbetten,

Kleiderschränke, eine Kommode und, wenn nötig, Kinderbetten. Bei

Platzmangel war es auch üblich, dass Kinder in der untersten

Kommodenlade oder einfach im Ehebett geschlafen haben.

In besonders kalten Nächten spendete ein kleiner „Kanonenofen" Wärme,

ansonsten wurden die Betten mit angewärmten Ziegelsteinen oder manchmal

auch richtigen Bettwärmern vorgewärmt. Stolz war die Hausfrau auf einen

besonders reichlichen und vor allem schön geordneten Wäschekasten. In

besonderen Notzeiten war es auch üblich, sogenannte „Bettgeher" im Haus

zu haben. Fremde Leute kamen und bezahlten, um sich tagsüber, wenn die

Betten leer standen, darin ausschlafen zu können. Mit dem Beginn des

sozialen Wohnverhältnisse vieler Familien Wohnbaus wurden die

verbessert. Ein eigener Wasseranschluss, eine Toilette und ein

getrenntes Badezimmer erhöhten den hygienischen Standard und auch den

Wohnkomfort.

Waschküche um 1920 - 1970

Das Wäschewaschen im vorigen Jahrhundert war eine sehr anstrengende

Arbeit und wurde meistens von Frauen erledigt. Am Tag vor dem Waschtag

hatte die Wäscherin die Wäsche einzuweichen, um einen guten

Reinigungsefekt zu erzielen. Am Waschtag selber musste der Kochkessel

geheizt werden - in unserer Gegend meist mit sog. „Rebenbirtln". Dann

wurden die Wäschestücke mit einer Wurzelbürste gebürstet und

anschließend, wenn vorhanden, beim Mühlbach geschwemmt. Die schwere

nasse Wäsche transportierte man mit dem „Gig",der in jedem Hause war

und händisch meist von einem Mann gezogen wurde, zum nahen Bach, um das

Waschmittel aus dem Gewebe zu schwemmen. Anschließend wurden die

Wäschestücke im Hof oder Garten auf einer Wäscheleine zu Trocknen mit

sog. „Kluppen" befestigt. Die Waschlauge verwendete man oft ein

zweitesmal zum Reinigen von weniger wertvollen Stücken (Teppiche,

Tücher). So ein Waschtag endete meist erst Abends. Erst die Erfindung

der Waschmaschine erleichterte die Arbeit der Frauen im Haushalt und

sie jammerten seit dieser Zeit auch nicht mehr!

Vom Schneider

Das Handwerk des Schneiders hat sich im Laufe der Jahre stark

verändert. Diese Veränderungen reichen von der Arbeitszeit über den

Verdienst bis hin zu den zur Verfügung stehenden Arbeitsbehelfen.

ARBEITSZEIT: In den 40er Jahren arbeitete der Schneider etwa 5 Tage bei

einer Arbeitszeit von mindestens 8 Stunden pro Tag - an einem Kleid, 7

Tage an einem Sakko, 3 Tage an einer Bluse und 2 Tage an einem Rock

oder an einer Herrenhose. Zu dieser Arbeitszeit kam noch die Zeit für

Änderungen, denn man muss bedenken, dass so ein Kleidungsstück nicht

immer sofort wie angegossen passte.

VERDIENST: Im Jahre 1960 bekam ein Schneider 250 Schilling für ein

Kleid. Durchschnittlicher Arbeiterlohn war damals etwa 1.800 Schilling.

Das war für damalige Verhältnisse eine Menge Geld. Heutzutage bekommt

man für das Geld wahrscheinlich nicht einmal mehr die Knöpfe für ein

Kleid. 1980 erhielt ein Schneider für ein Kleid immerhin schon etwa 400

Schilling - durchschnittlicher Arbeitermonatslohn war etwa 12.640

Schilling.

Trotz dieser für heutige Verhältnisse recht billig erscheinenden Preise

konnten es sich damals nur reiche Leute leisten, ihre Kleidung von

einem Schneider nähen zu lassen. Die ärmeren Leute fertigten ihre

Kleidung zum größten Teil selbst an. Im Vergleich zu früher musste man

etwa im Jahre 2000 etwa 1600 Schilling (etwa 116 Euro) bezahlen, wenn

man sich ein Kleid von einem Schneider nähen lassen wollte.

SCHNEIDERWERKSTATT

Die meisten Schneidereien befanden sich im Keller, weil diese

Werkstätten für Handwerker billiger zu erhalten waren. Sie verfügten

daher nur über ein einziges Fenster. Unter diesem Fenster befand sich

der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsfläche, da der Schneider für seine

Arbeit möglichst viel helles Licht benötigte. In der Schneiderkoje sind

fast alle Materialien und Arbeitsbehelfe ausgestellt, die der Schneider

im Laufe der Zeit zur Verfügung hatte: Zentimetermaß, Lineale,

Schneiderkreide, Kleiderpuppen, Kleiderbürsten, Modejournale mit

Schnittbögen und Heften (in denen der Schneider die Maße seiner Kunden

notierte); Nähzubehör wie Heftwolle, Zwirn, Nähseide, Einziehbänder,

Knöpfe, Druckknöpfe, Stecknadeln, Nähnadeln, Fingerhut; Schere,

Stempelkissen und Stempel für Muster und Monogramme (zur Verschönerung

von Tisch- und Bettwäsche) und die wichtige Erfindung Joseph

Maderspergers aus dem Jahre 1814, nämlich die Nähmaschine. Auch

verschiedene Bügeleisen sind in bzw. vor der Koje zu sehen, denn es war

natürlich notwendig, dass der Schneider das Stück, an dem er gerade

arbeitete, immer wieder glatt bügeln musste.

Das Herzstück bildet die „Ladenstraße“ im 1. Stock. Hier reihen sich

viele verschiedene Geschäftslokale (Apotheke, Milchgeschäft, Greißler,

Trafik, Uhrengeschäft, Eisenwarenhandlung, Hutgeschäft, Fleischerei)

und Handwerksbetriebe (Schneiderei, Tischler, Bäckerei, Schuster) in

alten Original Ausstattungen dicht aneinander. In den Kojen spüren und

riechen sie noch die Atmosphäre der alten Zeit – wie wenn der

Handwerker gerade mal die Werkstatt verlassen hätte …

Das Milchgeschäft

Dieser Nachbau eines Milchgeschäftes soll den Museumsbesuchern einen

Rückblick in die Jahre um 1900-1970 ermöglichen. Damals wurden die

ersten Hygienevorschriften für Lebensmittel erlassen. Bis ca. 1900

konnten die Städter ihre Frischmilch nur von den Bauern kaufen, die

täglich mit Pferd und Wagen ihre Produkte in die Stadt brachten. Zum

Teil konnte man die Milch auch beim fahrenden Bauern kaufen, der von

Haus zu Haus fuhr - ohne Kühlung, versteht sich. Um diesen Missstand

abzuhelfen wurden die ersten Molkereien gegründet.

Den Verkauf übernahmen öffentliche aber auch private Milchgeschäfte,

liebevoll „Mülipritschler" genannt. Nicht sehr beliebt waren die

Milchkutscher, die durch ihr grobes Benehmen oft gefürchtet waren.

Diese Kutscher fuhren bereits um 1 Uhr nachts zu den Geschäften und

weckten oft die ganze Nachbarschaft unsanft aus dem Schlaf. Das

„Scheppern" der schweren Milchkannen war weit zu hören. Zwei solche

Kannen sehen Sie links und rechts vor dem Geschäftseingang.

Im Milchgeschäft wurde bis ca. 1960 direkt aus der 25l Milchkanne oder

aus einem großen „Milchhäfn" herausgeschöpft. Später wurde eine Pumpe

als Verbesserung verwendet. Es gab bis 1950 keine leistungsfähigen

Kühlanlagen für Milchgeschäfte. Man hatte Eiskästen mit Blockeis,

dadurch war es auch in den Geschäften immer sehr kalt und ungemütlich.

In Traiskirchen gab es bis 1960 mehrere Milchgeschäfte, die für die

Nahversorgung mit Milch, Käse, Eiern, Butter und Gebäck sorgten. In

Möllersdorf gab es drei Milchläden.

Bürstenbinder - Korbflechter - Strohsimperlerzeugung

Der Bürstenbinder übt seine Tätigkeit in der heutigen Zeit meist in

klein strukturierter Heimarbeit aus. Als Hersteller und Hausierer

seiner Ware, war er bei den Wochenmärkten ein gern gesehener

Aussteller, der auch als Siebmacher einiges verkaufen konnte. Unsere

kleine Ausstellung stammt aus Niederösterreich von einem aufgelassenen

kleinen Gewerbebetrieb in der Buckligen Welt.

In der heutigen Zeit hat man natürlich eine Marktnische gefunden. An

Stelle der Kunststoffborsten sind die Naturborsten getreten, die nicht

immer leicht zu bekommen sind. Die Rohmaterialien zu diesen kleinen

Kunstwerken haben wir hier ausgestellt. Das Gewerbe der Korbflechter-

und Strohsimperlerzeuger war früher immer in burgenländischer Hand.

Durch zahlreiche Kriege in den letzten Jahrhunderten und auf eine

Anweisung von Kaiserin Maria Theresia sollten Blinde und Sehschwache

dieses Gewerbe ausüben. Es gibt übrigens in Wien bis heute noch eine

Schule, in der Blinde diesen Beruf lernen können.

Uhren im Wandel der Zeit

Die älteste Vorrichtung zur Messung der Zeit war der Gnomon, ein

senkrecht stehender Stab, der seinen Schatten auf eine waagrecht

stehende Fläche wirft. Diese Einrichtung wurde bereits 3500 v. Chr. in

Ägypten verwendet. Aus dem Gnomon entwickelte sich später die

Sonnenuhr, bei der ein parallel zur Erdachse aufgestellter Stab seinen

Schatten hinterlässt. Da die Sonnenuhr die Zeit nur bei Tag anzeigte,

wurde die restliche Zeit mit so genannten Wasser- oder Sanduhren

gemessen. Der Zeitablauf wurde bei diesen Uhren über den Auslauf von

Wasser bzw. Sand bestimmt. Das Gefäß, aus dem das Wasser oder der Sand

auslief, trug Markierungen, anhand derer die Zeit abgelesen werden

konnte.

Im Mittelalter tauchten die Öl- und Kerzenuhren auf. Nach der Menge des

verbrannten Öls oder Wachses wurde die Zeit an einer Skala abgelesen.

Die ersten mechanischen Uhren, also Uhren mit Maschinenelementen, die

Achsen oder Zahnräder aufwiesen, waren die Räderuhren. Sie kamen um

1300 auf und wurden aufgrund ihrer großen Ausmaße in Türmen von Kirchen

oder Schlössern untergebracht. Zu dieser Zeit waren die Uhren mit nur

einem Zeiger ausgestattet, der die Viertelstunden anzeigte. Später

versuchte man, die unförmigen Uhren kleiner zu bauen. Um 1510

entwickelte Brunelleschi in Florenz die ersten tragbaren Uhren und

Wecker. Der Nürnberger Feinmechaniker Peter Henlein stellte hierauf

eine dosenförmige Taschenuhr her, das so genannte „Nürnberger

Eierlein". Schon Galilei wollte die Pendelbewegung zur Steuerung einer

Uhr

verwenden. Als im Jahr 1656 Christian Huygens zum ersten Mal das Pendel

als Gangregler der Uhr benutzte, war die Pendeluhr geboren. Minuten-

und Sekundenzeiger sowie Uhrgläser zum Schutz der Zeiger und des

Ziffernblattes kamen ebenso in diesem Jahrhundert auf.

Die ersten elektrischen Zeigerwerke tauchten 1840 auf. Alexander Bain

entwickelte nämlich eine Pendeluhr, die durch elektromagnetische Kräfte

und nicht mehr durch ein herabsinkendes Gewicht angetrieben wurde. 1934

wurde die erste Quarzuhr von A. Scheibe und V. Adelsberger

konstruiert, die wegen ihrer Präzisionszeitmessung die feinsten

mechanischen Uhren überflügelte. Der Gang dieser Uhr wird durch die

elektrisch angeregten, elastischen Eigenschwingungen einer Quarzplatte

gesteuert. Die genaueste Uhr ist aber die Atomuhr, die es seit 1948

gibt. Der Gang

dieser Uhr wird von den Eigenschwingungen eines Atoms im

Mikrowellenbereich gesteuert. Die Zeitmessung ist somit von äußeren

Einflüssen unabhängig. Die Abweichung in 5 Millionen Jahren beträgt

lediglich eine Sekunde.

k. k. Lustlager

Vor ca. 200 Jahren, als Traiskirchen noch Kreishauptstadt war, gab es

in unserer Gegend ein Großereignis. Die ebene Landschaft rund um

Traiskirchen schien dem damaligen Hofkriegsrat geeignet für ein

Großmanöver mit mindestens 30.000 Mann. Kaiser Franz I. wollte eine

Machtdemonstration seines Heeres nach den Niederlagen gegen Napoleon

vorführen. Bei dieser Gelegenheit wollte man auch die

Leistungsfähigkeit des Heeres dem Bündnispartner Russland zeigen. Die

beteiligten Truppen aus Österreich, Böhmen, Mähren, Steiermark, Ungarn

und einige Batterien aus Wien wurden in Traiskirchen zusammengezogen.

Traiskirchen wurde in diesen Tagen zum Mittelpunkt der Monarchie. Da

Kaiser Franz I. jeden Sommer in Baden im Kaiserhaus verbrachte, kamen

mit ihm jede Menge gekrönte Herrschaften zum Übungslager. In erster

Linie Erzherzog Karl und Erzherzog Johann, die Brüder des Kaisers, dann

der Prinz und spätere Deutsche Kaiser Wilhelm. Da bei solchen

Massenansammlungen die Essensversorgung eine wichtige Rolle spielte,

hatten fliegende Händler und Dienstleister eine Menge zu tun. Drei

Kaffeehäuser sowie etliche Gaststätten und Buschenschenken eröffneten

in kürzester Zeit ihren Betrieb. Eine Schießbude und ein Friseur waren

auch dabei.

Österreichische Schilling - Banknoten

erste Serie nach 1945 und letzte Serie vor der Euroumstellung

Ein k.k. Lustlager bei Traiskirchen 9. September 1828

Die Ebene von Traiskirchen war öfter der Schauplatz großer

militärischer Übungen, 1814/1815 und auch 14 Tage lang ab 9. September

1828. Kaiser Franz I., der wie jedes Jahr auch damals in Baden weilte,

wohnte mit einem gänzenden Gefolge dem großartigen Kriegsschaupiele

bei. Des Kaisers Bruder Erzherzog Carl, dessen Gemahlin Henriette, ein

Prinz von Nassau und der preußische Prinz Friedrich Wilhelm, der

spätere Kaiser Wilhelm I. zählten zu diesem Gefolge. 30.000 Mann aller

Waffengattungen waren zusammen gekommen und das Übungsfeld erstreckte

sich von Wr. Neudorf bis gegen Schönau. Das Zentrum lag bei

Traiskirchen. Dort führten unternehmungslustige Kaufleute von Wien zur

Befriedigung der Schaulustigen eigene Bauten auf. Da gab es Wein- und

Kaffeehäuser vornehmsten Stiles mit stockhohen Terrassen,

Speisezimmern, Billardzimmer usw. Am prächtigsten war wohl das

Kaffeehaus Tschermak ausgestattet, dass sich im Mittelpunkt des Lagers

erhob und von dessen Terrasse man einen herrlichen Ausblick genoss, der

freilich einen Gulden kostete. Außer diesem Bau sah man noch 3 große

und viele kleine Gast- und Kaffeehäuser, ja sogar eine Tierbude aus

Wien fand sich ein.

Die ganze Truppenmacht bestand aus 3 Treffen und jedes war von einem

Feldmarschall-Leutnant befehligt. Große Truppenbesichtigungen, zu denen

der Kaiser stets mit seinen Gästen aus Baden erschien, wechselten mit

Rasttagen und kirchlichem Gepränge ab. Einmal störte ein nächtlicher

Dauerregen das Lagerleben und setzte die tiefer gelegenen Stellen des

Zeltlagers unter Wasser. Die Truppen mussten zurückgezogen werden und

konnten erst nach einigen Tagen wieder einrücken. Am 20. September zog

der Feind, bestehend aus den Wiener Truppenkörpern, unter dem Befehl

des Prinzen von Coburg, gegen das Lager. Für den kaiserlichen Hof und

seine Gäste waren auf dem Eichkogel bei Guntramsdorf 2 große Zelte

errichtet worden. Am 21. September um 7.00 Uhr früh hatte sich dort

schon das Bild einer großen Schlacht entwickelt. Das glänzende

Schauspiel dauerte bis Mittag, worauf die hohen Herrschaften wieder

nach Baden zurückkehrten.

Eisen und Feuer - Geschichte des Schmiedehandwerks

Das Schmiedehandwerk ist eines der ältesten nachgewiesenen Handwerke.

Funde aus der späteren Jungsteinzeit (ab 5000 v. Chr.) sowie aus der

Kupferzeit (ab 3000 v. Chr.) und der Bronzezeit (ab 2000 v. Chr.)

belegen bereits die Fähigkeit des Schmiedens. In der Antike wurden

hauptsächlich Werkzeuge und Waffen hergestellt, aber auch Gebrauchs-

und Ziergegenstände und Schmuck. In der Eisenzeit (ab 800 v. Chr.)

begannen die Kelten aus erzhaltigem Gestein in Hochöfen Eisen heraus zu

schmelzen und in Form von Roheisen zu bearbeiten, zu schmieden. Damit

erreichte das Schmiedehandwerk seinen ersten Höhepunkt. Schmieden

heißt, das Eisen bei hohen. Temperaturen, mit Werkzeugen manuell zu

formen. Der erfahrene Schmied erkennt anhand der Glühfarbe des Eisens

die Temperatur, bei ca. 800 °C ist das Eisen dunkelrot, bei ca. 1200 °C

ist es weißgelb.

Um diese hohe Temperatur zu erreichen ist der Blasbalg ein

unentbehrliches Hilfsmittel. Zum Bearbeiten braucht der Schmied ein

Feuer (die Esse) zum Erhitzen des Eisens, einen Amboss, Hämmer und

verschiedene Zangen, sowie Wasser zum Abkühlen. Das ursprüngliche Bild

des Schmieds hat sich seit dem Mittelalter nicht wesentlich verändert.

Das metallische Klingen, wenn der Hammer auf das glühende Eisen

schlägt, zieht heute noch die Menschen magisch an. Das Feuer, der Ruß

und die Kraft, die für diese Tätigkeit notwendig ist, weckt das

Interesse. Im Lauf der Zeit begann sich auch der Schmied zu

spezialisieren. Ab dem 9. Jahrhundert sind geschmiedete Hufeisen

nachweisbar und damit wurde der Hufschmied ein ganz wesentlicher Zweig

des Schmiedehandwerks. Eine weitere Spezialisierung ist für den Wagner

erforderlich, der geschmiedete Teile für die Anfertigung von Rädern und

Wagen benötigt.

Huf- und Wagenschmiede

Ein Schmied war früher im ländlichen Raum ein Universalhandwerker. Erst

mit der Bildung größerer Siedlungen und dem steigenden Bedarf einzelner

Produkte entstanden verschiedene Berufssparten, wie Werkzeugschmied,

Waffenschmied, Goldschmied, Wagenschmied oder Hufschmied. Das Gewerbe

der Huf- und Wagenschmiede war in Traiskirchen von großer Bedeutung.

Die Stadt lag für Pferdefuhrwerke eine Halbtagesreise von Wien bzw. Wr.

Neustadt entfernt. Viele Fuhrwerke machten daher in Traiskirchen Pause

und/oder nützten die Ruhezeit für Reparaturarbeiten.

Ein Hufschmied ist ein

Spezialist für die Pflege, das Ausschneiden und das Beschlagen von

Tierhufen mit Hufeisen oder anderen Materialien. Die Hufeisen und

Hufnägel stellt er traditionell auch selbst in seiner Schmiede her bzw.

passt die Hufeisen der Form des Hufes an.

Ein Wagenschmied baut und

repariert die Metallbeschläge an Kutschen und Fuhrwerken. Die

wichtigsten Werkzeuge eines Schmiedes sind Hammer und Amboss. Der

Hammer zählt zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit. Ein Amboss

(althochdeutsch anaboz: „Woran man schlägt") ist eine Unterlage aus

gehärtetem Stahl zum Umformen und Bearbeiten von Eisenmetallen. Die

Werkzeuge der Schmiede hier im Museum wurden aus verschiedenen

Betrieben zusammen getragen. Das meiste stammt vom Schmiedemeister Emil

Kögler (geb. 1886) aus Pfaffstätten.

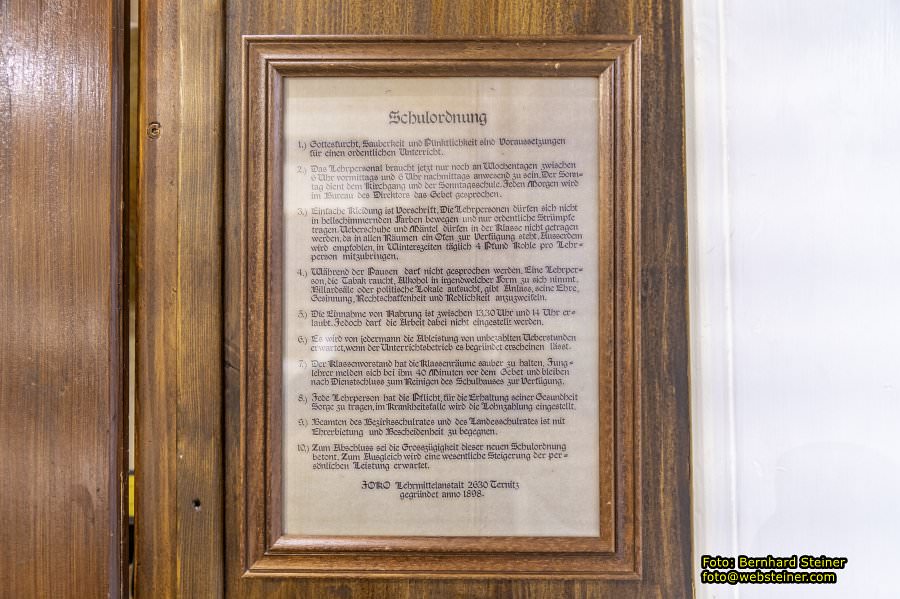

Schulordnung

1.) Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen für einen ordentlichen Unterricht.

2.) Das Lehrpersonal braucht jetzt nur noch an Wochentagen zwischen 6

Uhr vormittags und 6 Uhr nachmittags anwesend zu sein. Der Sonntag

dient dem Kirchgang und der Sonntagsschule. Jeden Morgen wird im Bureau

des Direktors das Gebet gesprochen.

3.) Einfache Kleidung ist Vorschrift. Die Lehrpersonen dürfen sich

nicht in hellschimmernden Farben bewegen und nur ordentliche Strümpfe

tragen. Ueberschuhe und Mäntel dürfen in der Klasse nicht getragen

werden, da in allen Räumen ein Ofen zur Verfügung steht. Ausserdem wird

empfohlen, in Winterszeiten täglich 4 Pfund Kohle pro Lehrperson

mitzubringen.

4.) Während der Pausen darf nicht gesprochen werden. Eine Lehrperson,

die Tabak raucht, Alkohol in irgendwelcher Form zu sich nimmt,

Billardsäle oder politische Lokale aufsucht, gibt Anlass, seine Ehre,

Gesinnung, Rechtschaffenbeit und Redlichkeit anzuzweifeln.

5.) Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 13,30 Uhr und 14 Uhr erlaubt. Jedoch darf die Arbeit dabei nicht eingestellt werden.

6.) Es wird von jedermann die Ableistung von unbezahlten Ueberstunden

erwartet, wenn der Unterrichtsbetrieb es begründet erscheinen lässt.

7.) Der Klassenvorstand hat die Klassenräume sauber zu halten.

Junglehrer melden sich bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und bleiben

nach Dienstschluss zum Reinigen des Schulhauses zur Verfügung.

8.) Jede Lehrperson hat die Pflicht, für die Erhaltung seiner

Gesundheit Sorge zu tragen, im Krankheitsfalle wird die Lohnzahlung

eingestellt.

9.) Beamten des Bezirksschulrates und des Landesschulrates ist mit Ehrerbietung und Bescheidenbeit zu begegnen.

10.) Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit dieser neuen Schulordnung

betont. Zum Ausgleich wird eine wesentliche Steigerung der persönlichen

Leistung erwartet.

JOKO Lehrmittelanstalt 2630 Ternitz, gegründet anno 1898.

Die Schule

Das Wort „Schule" stammt vom griechischen Wort „scholé", und bedeutet

eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie heute für Schüler ist,

nämlich Freizeit und Muße. Bei den Römern bezeichnete das Wort bereits

schon Unterricht. Schulen im heutigen Sinn gab es früher noch nicht.

Kinder von vornehmen Leuten wurden von Privatlehrern unterrichtet. Im

Mittelalter erteilten Mönche den Unterricht in Klöstern. Aus diesen

Klosterschulen entstanden dann die Gymnasien. In Österreich führte

Maria Theresia 1774 die allgemeine Schulpflicht ein. Die Schule soll

grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die für ein

selbstständiges Leben in der Gesellschaft erforderlich sind. Dazu

gehört überall auf der Welt das Lesen, Schreiben und Rechnen.

Die Gegenstände, die sich in dieser Klasse befinden, sind meistens aus

der Zwischenkriegszeit und der Nachkriegszeit. Die Schüler verwendeten

um 1900 Schiefertafeln, auf denen sie mitschrieben, erst später kamen

die Hefte (um 1940). Die Schulbücher mussten die Kinder selbst kaufen.

Aber sie hatten meist nur zwei Bücher, ein Rechenbuch und ein Lesebuch.

Die Klassen waren sehr groß und deshalb stand der Lehrer auf einem

Podest, so dass er alle Schüler gut sehen konnte und sie ihn gut hören

konnten.

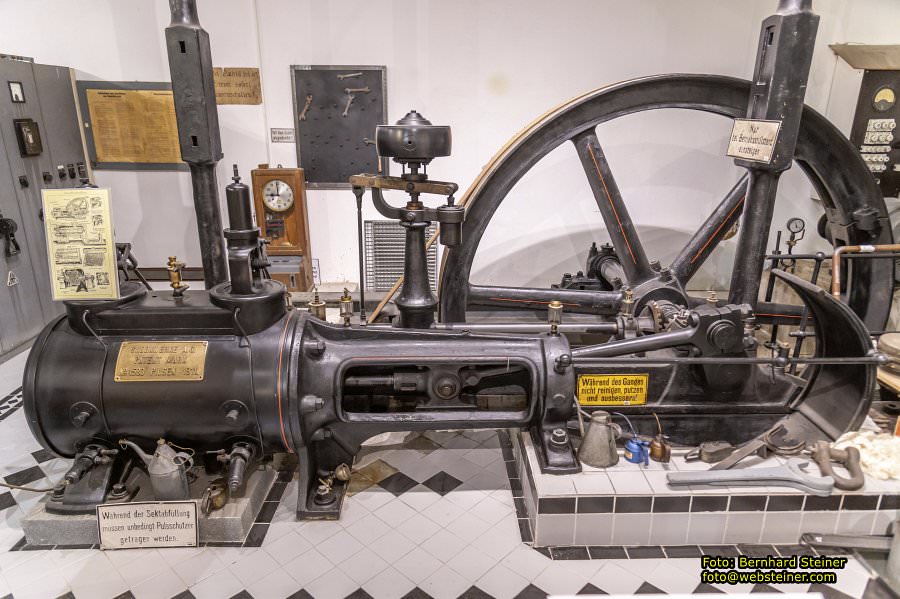

Technik im Wandel - Zu diesem Ausstellungsschwerpunkt zählen eine

Dampfmaschine aus dem Jahr 1911 sowie eine umfangreiche

Fahrzeugsammlung (Motorräder, Fahrräder, Traktor, Auto). Historische

Telefone zeigen die Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein

Ausstellungsraum zeigt alte Werkzeuge des Zeitungs- und Buchdrucks.

DAMPFMASCHINE Baujahr 1911, Pilsen

Diese Dampfmaschine war in der Fabrik der Fa. Julius Meinl in