web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Freilichtmuseum Vorau

Museumsdorf Vorau, Juli 2024

Mehr als 20 sehenswerte bäuerliche Objekte der letzten 500 Jahre mit originalem Inventar dokumentieren die oststeirische Arbeitswelt der vergangenen Jahrhunderte und zeigen den damaligen Alltag der einfachen Bevölkerung. Alle Gebäude sind im ursprünglichen Zustand erhalten. Sammlungen von Maschinen, Geräten und Werkzeugen geben Einblick in teilweise schon ausgestorbene Handwerksberufe. Im Jagahaus ist eine ärztliche Hausapotheke mit chirurgischen Geräten zu sehen, nebenan haben eine eingerichtete Dentistenordination, eine Buchdruck-Handsetzerei sowie Kinovorführapparate Platz gefunden.

Das Freilichtmuseum Vorau wurde ab 1970 errichtet, die Häuser aufgebaut

und das Inventar gesammelt. Am 1. Mai 1979 wurde es eröffnet. Es

enthält viele Originalgebäude und eine umfangreiche Sammlung von

Werkzeug, Fahrnissen und handwerklichem Inventar. Mehrere

Sonderausstellungen bereichern das Museum. Die Ausstellungsräume

umfassen eine Fläche von 1690 m². An Originalgebäuden sind zu sehen:

Rauchstubenhaus Marotti (1706), Bauernstube Zenzl im Graben (1783),

Feldkästen (ab 1636), Mühlen und Ölstampf, Ausgedinge-Stube Hoanl

(1875), Bauernsäge und Preßhaus, Geräteschuppen für Fahrnisse,

Bauernschmiede, Krautgrube und Krautkessel, Böllerhäuschen, kleine

Tenne ... u.a.m. - weiters die Brunnen-Sitzgruppe und den schönen

Schweltenzaun.

Alles was früher an Geräten und Werkzeug verwendet wurde, ist zu sehen.

Es ist erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln gearbeitet werden

mußte. Und doch waren die Menschen damals zufriedener als heute. Man

lebte einfach und bescheiden, fast alles war Handarbeit. Erst ab 1950

zogen die Technik und fortschrittliche Wirtschaftsformen ein. Ein

großer Umbruch war die Folge.

An Sonderausstellungen sind zu sehen: Buchdruck und Handsetzerei,

ärztl. Hausapotheke und Pillenherstellung, der Dentist, Schulmuseum,

der Imker, verschiedene Handwerker und ihr Werkzeug, der Schuhmacher,

Werkzeuge vom Tischler, Wagner, Seiler, Faßbinder, Sattler &

Tapezierer, u.v.a. Bei der Krautgrube kann man die uralte Form der

Krautkonservierung sehen, wie dies hier bis 1950 üblich war. Jeder

Bauer hatte seine Krautgrube. Das Wetterhäuschen zeigt, wie man sich

früher vor dem Unwetter zu schützen suchte. Weitere Überraschungen kann

man bei einem Gang durch die vergangenen Jahrzehnte erleben. Kommen

Sie, Sie werden überrascht sein.

Neben den Gebäuden zeigt das Freilichtmuseum alte Gerätschaften,

Maschinen und Werkzeuge von immer seltener werdenden Handwerksberufen:

Zimmerer, Tischler, Fassbinder, Wagner, Schuster, Hafner, Leinenweber,

Sattler, Seiler, Binder, Schindelmacher und Buchdrucker. Weiters sind

eine historische ärztliche Hausapotheke, alte chirurgische Geräte aus

dem Krankenhaus Vorau und eine komplett eingerichtete

Dentistenordination zu sehen.

Das 1979 gegründete Freilichtmuseum ist heute das zweitgrößte Museum der Steiermark. Es wird von einem Verein geführt.

Diese mächtige Torsäule diente

wegen der zeitlosen Haltbarkeit zur Befestigung der Tore und Türl an

den Zäunen (dazu benötigte man das Loch). Mit Zäunen wurden Viehweiden,

Anger, die Gebäude, kleinere Äcker abgesichert. In dieser Gegend sieht

man noch viele "Torsäulen" die heute keine Funktion mehr haben. Hier

sind noch 8 in ihrer ursprünglichen Verwendung zu sehen. Die Torsäulen

hatten keine mystische / astronomische oder religiöse Bedeutung, sie

dienten nur diesem praktischen Zweck. Sie mit den "Menhiren"

(Langsteine) in England oder auf der Insel Malta in Verbindung zu

bringen, ist wohl etwas abwegig. Sie hatten hier auch keine kultische

Bedeutung - schon gar nicht als "Schießscharte" im Kriegsfall, wie

einmal in einer Zeitung behauptet wurde.

In der Rauchstube Marotti spürt man die Entbehrungen und Kargheit des

bäuerlichen Lebens. Die Schulklasse aus der Wende zum 19. Jh. zeigt die

Schulsituation am Ende der Kaiserzeit. Zahlreiche Kurzfilme geben

Einblick in die Arbeitsweise der vergangenen Jahrhunderte.

Viel Rauch und kein Luxus - Rauchstubenhaus Marotti

Das Wohnhaus aus dem Jahr 1706 war bis 1971 bewohnt. Es ist vollständig

aus Holz gebaut und war ursprünglich mit Stroh gedeckt. Aus Kosten- und

Haltbarkeitsgründen schützt seit 2014 ein Schilfdach, manchmal auch

Reetdach genannt, das Gebäude vor allen Witterungen. Das Wohnhaus

gliedert sich in 3 Teile: Rauchstube, Laben und Kammer. Die Laben –

eine Art Vorraum - und die Kammer sind wahrscheinlich erst später

angebaut worden. 1974 baute es der Museumsgründer mit zahlreichen

HelferInnen hier auf. Es war das erste Gebäude des Freilichtmuseums

Vorau. Das Grundstück, ein ehemaliger Forstgarten, gehört dem

Chorherrenstift Vorau.

Der Schweltenzaun - Dieser

schöne Zaun ist typisch für diese Gegend und war früher sehr

verbreitet. In Verbindung mit den Stein-Säulen wirkt er besonders

schön. Seine Herstellung ist allerdings sehr arbeitsaufwendig und nur

wenige sind dazu auch noch in der Lage.

Herstellung: Zuerst müssen die zwei Meter langen "Schwelten" aus einem

Fichtenbloch gespalten werden, dann werden die Pflöcke (Stipfel) aus

Fichtenästen gerichtet und zuletzt die "Wieden" (auch Fichtenäste, aber

dünn) vom Baum gehackt. Die "Stipfel" werden im Abstand von ca 30 cm

eingeschlagen und dann die "Schwelten" eingelegt. Mit den vorher im

Feuer leicht angesengten ("gebähten") Wieden werden die Schwelten

zwischen den Pflöcken eingebunden, wobei diese gedreht (gewunden)

werden, damit sie nicht abreißen. Der Schweltenzaun ist sehr lange

haltbar (25-30 Jahre!) und sehr fest (stark). Er diente der Umzäunung

(Einfriedung) von Weiden, Schweineangern, Hausgärten...

Es gibt nur wenige Männer, die ihn heute noch herstellen können. Herr

Kandlhofer und Herr Petz (Hanslois) stellten ihn im August 1996 auf. Er

ist jetzt auch in unserer Gegend kaum noch zu finden und soll daher

hier im Museum als Beispiel alter Zauntradition gezeigt werden.

Die Rauchstube 1706

Sie war gleichzeitig Küche, Wohn- und Arbeitsraum, Fleischselch und

Aufenthaltsraum für die Familie. Alle häuslichen Arbeiten fanden hier

statt. Nur hier konnte am offenem Feuer in den gußeisernen Kesseln

gekocht, in den Pfannen gebraten und im Backofen das Brot gebacken

werden. Man sieht die Betten, ein Gitterbett, eine Wiege und in der

Mitte die Gehschule für die Kleinkinder. Vorne stehen ein hölzener

Rollstuhl und ein Spinnrad. Auf dem Backofensims steht verschiedenes

Geschirr, ebenso im langen Gesims an den Wänden: hölzerne Teller und

Schüsseln aus Ton. Am großen, Jogellandtisch" in der Ecke wurde

gegessen - vorher aber immer gebetet. In der Ecke befindet sich das

Kastl, darüber ein großes Kreuz und einige Heiligenbilder. Der

jahrhundertlange Rauch hat die Wände schwarz gebeizt und mit einer

Kruste aus Ruß überzogen Die Rauchstuben waren immer einfach und

bescheiden eingerichtet Seitlich über dem Herd ist ein größerer Vorrat

an„Kienspänen" für die Beleuchtung hergerichtet.

Seit 1945/50 gibt es auch hier keine solchen Stuben mehr; sie wurden

abgerissen, brannten ab oder wurden verkauft. Diese hier ist die

einzige noch bestehende. Unter der langen Sitzbank befindet sich eine

Hühnersteige für die Legehühner, die hier ihre Eier ablegten Sie wurden

auch in der Stube gefüttert. Hinter der Tür ist ein Kastel mit Laden

für Mehl Schmalz, Salz etc. Auch die Abwasch ist dort zu sehen. Solange

geheizt wurde, war dichter Rauch in der Stube, der bis in Augenhöhe

reichte. Erst nach dem Abheizen wurde durchgelüftet und die Wärme der

Ofenglut breitete sich angenehm in der Stube aus.

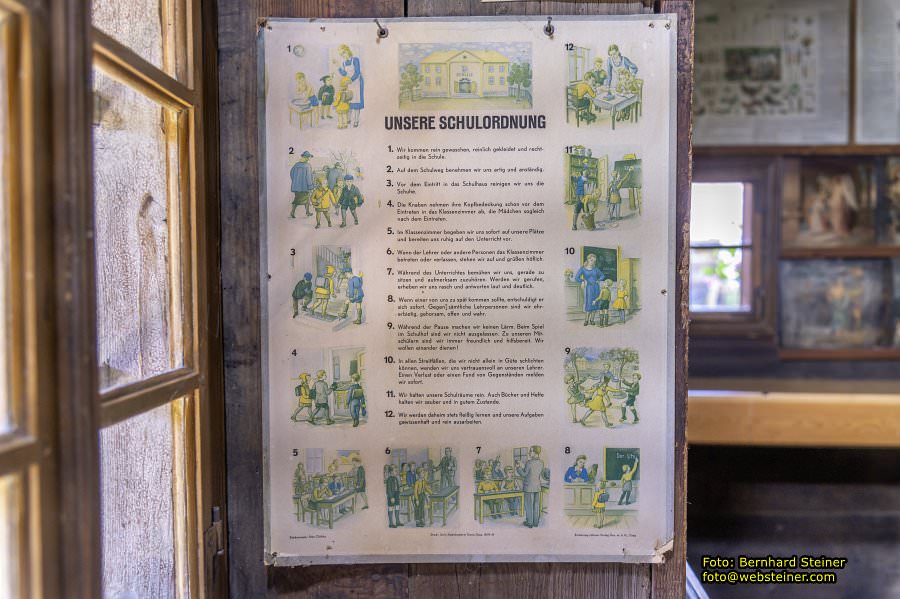

Wenig Zeit fürs Lernen - eine Schulklasse um 1900

Die Kinder wurden früher oft in Bauernstuben unterrichtet. In jeder

Bank saßen 2 bis 6 SchülerInnen je nach Größe und Alter. Der Lehrer

(seltener eine Lehrerin) stand hinter einem Schreibpult, das auf einem

erhöhten Podium stand. So konnte er/sie die Kinder besser sehen. Nicht

selten waren 60 bis 80 Kinder in einer Klasse, doch es konnten auch

mehr sein. Im Abteilungsunterricht hatte der/die LehrerIn mehrere

Schulstufen (Abteilungen) gleichzeitig zu unterrichten. In der 1. und

2. Klasse benutzten die Kinder die kleinen Schiefertafeln. Ab der 3.

Klasse durften sie mit Feder und Tinte im Heft schreiben. Die

Schulmöbel, Anschauungsbilder, Amtsschriften, Lehrbücher, Handarbeiten,

etc. stammen aus dem Bezirk Hartberg.

UNSERE SCHULORDNUNG

1. Wir kommen rein gewaschen, reinlich gekleidet und rechtzeitig in die Schule.

2. Auf dem Schulweg benehmen wir uns artig und anständig.

3. Vor dem Eintritt in das Schulhaus reinigen wir uns die Schuhe.

4. Die Knaben nehmen ihre Kopfbedeckung schon vor dem Eintreten in das

Klassenzimmer ab, die Mädchen sogleich nach dem Eintreten.

5. Im Klassenzimmer begeben wir uns sofort auf unsere Plätze und bereiten uns ruhig auf den Unterricht vor.

6. Wenn der Lehrer oder andere Personen das Klassenzimmer betreten oder verlassen, stehen wir auf und grüßen höflich.

7. Während des Unterrichtes bemühen wir uns, gerade zu sitzen und

aufmerksam zuzuhören. Werden wir gerufen, erheben wir uns rasch und

antworten laut und deutlich.

8. Wenn einer von uns zu spät kommen sollte, entschuldigt er sich

sofort. Gegen sämtliche Lehrpersonen sind wir ehrerbietig, gehorsam,

offen und wahr.

9. Während der Pause machen wir keinen Lärm. Beim Spiel im Schulhof

sind wir nicht ausgelassen. Zu unseren Mitschülern sind wir immer

freundlich und hilfsbereit. Wir wollen einander dienen!

10. In allen Streitfällen, die wir nicht allein in Güte schlichten

können, wenden wir uns vertrauensvoll an unseren Lehrer. Einen Verlust

oder einen Fund von Gegenständen melden wir sofort.

11. Wir halten unsere Schulräume rein. Auch Bücher und Hefte halten wir sauber und in gutem Zustande.

12. Wir werden daheim stets fleißig lernen und unsere Aufgaben gewissenhaft und rein ausarbeiten.

Auf dem knapp 1 ha großen Areal des Freilichtmuseums sind alte Bauwerke

aus dem ländlichen Raum, die überwiegend in der östlichen

Obersteiermark abgetragen wurden, originalgetreu wieder errichtet

worden. Der Bestand, der einen zentralen Platz umschließt, umfasst etwa

zwanzig Objekte, darunter einen Bauernhof, zahlreiche Nebengebäude und

Feldkästen, eine Mühle, eine Schmiede und mehrere Waldarbeiterhütten.

Die Häuser werden durch alte Einrichtungsgegenstände und bäuerliches

Werkzeug ergänzt.

Ackerbau

Alle hier ausgestellten Geräte und Maschinen wurden bis in die Mitte

des 19. Jhdts. in der Landwirtschaft gebraucht. Bis dahin war in

unserer Gegend die Feldarbeit zumeist händisch zu verrichten.

Dabei kamen unter anderem folgende Geräte zum Einsatz: Pflug, Egge,

Sense, Sichel, Wetzstein, Dengelstock, Rechen, Gabel, Haue, Reiter

(Sieb), Drischel, Schmeißstock, Schmeißmaschine, Putzmaschine (O-Wind),

Tennschaufel, Geräte für die Herstellung der Deckschab (Verwendung für

das Strohdach), Brandfurkel. Als Zugtiere kamen Pferde, Ochsen und Kühe

zum Einsatz. Sie wurden meist paarweise eingespannt. Nach dem 2.

Weltkrieg begann der Traktor die Landwirtschaft stark zu verändern. Er

und die zahlreichen von ihm angetriebenen Maschinen sind nicht mehr aus

der Landwirtschaft wegzudenken. Der Mähdrescher erledigt heute die

einst mühsame und personalintensive Ernte des Getreides binnen weniger

Stunden.

Kutschen und Schlitten waren

der „Mercedes" begüteterer Bauern. Sie waren durchwegs von Pferden

gezogen. Und Pferde hatten nur große Bauern !Es gab welche mit

hözernen, mit Leder besetzten Sitzen, mit geflochtenen Körben, einfache

„Steirerwagerl"...in den „Kaiserfarben" (rot-gelb-schwarz) gestrichen,

mit Bremsen und Laterne. Wie man es sich eben leisten konnte. Und wie

heute mit den diversen Automarken. Also für jede Brieftasche das

passende Gefährt.

Alles wird verwertet - Hausschlachtung

Zur Selbstversorgung schlachteten die Bauern vor allem Schweine und

Rinder, mitunter auch Schafe und Ziegen. Zuerst betäubte man das Tier,

danach wurde es gestochen. Die Landwirte verwerteten das ganze Tier.

Selbst das Blut, die Innereien und der Darm wurden verwendet. Die Haut

kam in die Gerberei, wo sie zu Leder verarbeitet wurde. Aus dem Fett

erzeugte man Schmalz. Das Fleisch legte die Bäuerin in die Sur (würzige

Flüssigkeit). Dieser Vorgang heißt einbeizen. Nach 14 Tagen selchte man

das Fleisch. Da es keine Kühltruhen oder Kühlschränke gab, war dies die

einzige Möglichkeit, Fleisch für längere Zeit zu konservieren.

Die Bauernsäge

Sie wurde 1979 erworben und 1980 hier wieder aufgestellt. Viele Bauern

hatten eigene Sägen, mit denen sie ihr Holz (Bloche) zu Brettern,

Pfosten oder Bauholz schnitten. Vorher mußten sie alles händisch

zersägen, was eine sehr schwere und mühevolle Arbeit war. Die schweren

„Zimmerbäume" für die Gebäude (Stuben, Ställe, Stadel etc.) mußte man

per Hand mit dem „Breitbeil" aushacken, wobei viel Holz zerhackt wurde.

Das war die Arbeit des Zimmermannes, der die Teile dann auch

zusammenzimmerte. Hier sieht man alle Geräte und Vorrichtungen einer

Säge. Der Antrieb erfolgte mit Wasserkraft. Im Untergeschoß ist der

Antriebsmechanismus zu sehen. Auch eine komplette

Säge-Feiler-Einrichtung ist da. Das große Wasserrad gehört zur

Tomez-Mühle (5m im Durchmesser).

Haustrunk am Bauernhof - Apfelsaft und Most

Die Erzeugung von Apfelsaft bzw. Most war eine wichtige Arbeit im

Herbst. Auf beinahe jedem Bauernhof gab es Geräte zur Saftgewinnung.

Das Pressobst wurde im Rollnursch oder einer entsprechenden Maschine

zerquetscht. In der Mostpresse presste man aus dieser Maische durch das

Gewicht des Pressbaumes den Apfelsaft heraus.

Der Süßmost gärt in Fässern. 4 bis 6 Wochen später kann der Most

getrunken werden. Nach Abschluss der Gärung verschließt man die Fässer.

In den letzten Jahrzehnten haben Druckpressen die alten Holzpressen auf

den Bauernhöfen vollständig verdrängt. Von der Qualität des Mostes

zeugen die vielen Auszeichnungen, die die Mostbauern des Jogllandes

bereits erhalten haben.

Der Weg zum eigenen Öl - Ölstampf und Mühle

Ölstampf und Mühle waren oft im gleichen Raum oder Gebäude

untergebracht, da beide dieselbe Wasserkraft nutzten. Der Ölstampf

diente der Gewinnung des Leinöls. Der Lein (Linsert) ist die Frucht des

Flachses. Er wird im Backofen getrocknet, dann in den Anken

(Vertiefungen im Ankenbloch) mit Stesseln zu Mehl zerstampft. Danach

wird er gesiebt, in der Pfanne geröstet, mit etwas Wasser versetzt und

wieder gestampft. Dabei löst sich das Öl. In der Presse (Rad- bzw.

Spindelpresse) wird das Öl ausgepresst. Die Bauern verwendeten das

Leinöl als Nahrungs-, Heil- und Futtermittel (Ölkuchen). Nur größere

Bauern hatten einen Ölstampf. Für das Stampfen wurde eine Ölmaut

einbehalten. Die letzten Ölstampfen bestanden bis ca. 1950. Auch Gerste

wurde im Stampf gestampft. Man benötigte sie als Rollgerste in der

Suppe, im Breinsterz oder in der Wurstfülle.

Nägel mit Köpfen - Bauernschmiede Unterer Zisser

Diese Schmiede stammt aus Schachen und ist ein Geschenk der Familie

Saurer. Sie stand noch bis 1979 in Verwendung. Zur Anfertigung

bestimmter Eisenteile bzw. zur Reparatur landwirtschaftlicher Geräte

war eine Schmiede unerlässlich. Größere Bauernhöfe besaßen dazu eigene

Schmieden. Eine Esse mit Blasbalg und die entsprechenden Werkzeuge

waren für einen Schmied unerlässlich. Störschmiede, das waren von

Bauernhof zu Bauernhof wandernde Facharbeiter, erledigten bis etwa 1930

diese Arbeiten, falls einem Bauern die Zeit oder das notwendige

Geschick fehlte. Während Hufschmiede eine Prüfung ablegen mussten,

wurden Wagenschmiede meist angelernt.

Viel Platz für Vorräte - Doppelter Feldkasten

Der 1804 erbaute Feldkasten kommt aus Erdwegen bei Grafendorf. In den

zwei Geschoßen bewahrten die Menschen Feldfrüchte und Lebensmittel

(Selchfleisch, Eier, Schmalz, etc.) auf. Die außen seitlich befestigten

Blechmarken geben Einblick in den Ab- bzw. Aufbau der Holzgebäude im

Freilichtmuseum.

Ab- und Aufbau eines Objektes:

1. Die Nummerierung der einzelnen Bauteile erfolgt von unten nach oben

2. Jede Seite erhält eine eigene Farbe

3. Zeichnen eines „Bauplanes"

4. Vorsichtiges Lösen der einzelnen Holzteile

5. Reinigen und Imprägnieren

6. Zusammensetzen des Gebäudes am neuen Standort

Seit 2021 beherbergt das Museum das wahrscheinlich kleinste Museum

Österreichs – eine Nachbildung des gesamten Museums durch einen Tiroler

Krippenbauer.

Trockenraum für den Flachs - Hoarstube Trattenbauer

Der Bauernhof Trattenbauer (Familie Glößl) brannte am Ende des 2.

Weltkrieges 1945 ab. Damals war die Stube dieses Gebäudes der einzig

bewohnbare Raum. Die Stube des Hauses aus Schachen diente als

Trockenraum für den Flachs. Durch die Hitze des Ruabnhaufenofens dörrte

der dort ausgebreitete Flachs. Derart vorbereitet, konnte er gebrechelt

und anschließend versponnen werden. Die Bäuerin wusch die zu Strähnen

gewickelten Fäden in Aschenlauge. Besaß der Bauernhof einen Webstuhl,

kam der „Störweber" ins Haus und verwob das Garn zu Hausleinen. Dieses

bleichten die Frauen auf der Wiese. Dabei begoss man es laufend mit

Wasser. Die Hausleinenstücke, der Stolz jeder Hausfrau, waren 20 m lang

und 1 m breit. Sie waren eine wertvolle Brautausstattung, wenn die

Töchter heirateten.

Das Freilichtmuseum Vorau („Museumsdorf Vorau“) in Vorau in der

Steiermark zeigt historische Bauernhäuser mit Nebengebäuden sowie

historische Gegenstände des Alltags.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: